15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

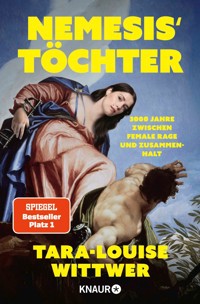

Ein feministisches Plädoyer für die Anerkennung weiblicher Wut von Platz-1-SPIEGEL-Bestseller-Autorin Tara-Louise Wittwer alias @wastarasagt Seit Jahrhunderten werden Frauen unterdrückt. Frauen, die in irgendeiner Weise Stärke ausgestrahlt, sich selbst ermächtigt und zur Wehr gesetzt haben, werden belächelt, verurteilt und dämonisiert. Und all diese Frauen leben in uns weiter - ihre Angst, ihre Freude, ihre Liebe. Und ihre Wut. All diese Mütter, Großmütter und Urgroßmütter. Alle Frauen der Geschichte, die große Opfer auf dem steinigen Weg zur Gleichberechtigung bringen mussten. Auf der Suche nach den Ursprüngen von Female Rage taucht Tara-Louise Wittwer (Sorry, aber …) in die europäische Geschichte ein und erzählt die ungehörten Geschichten der Frauen, die sich gegen das männliche Narrativ der Schwäche und Passivität gestemmt haben. Von den Sagen der Antike, bis zur Realität des 21. Jahrhunderts, von Giulia Tofana, der legendären Giftmischerin, bis zu den unbekannten Heldinnen des Alltags. Die SPIEGEL-Bestseller-Autorin bringt tiefsitzende, über Generationen vererbte patriarchale Narrative ans Licht, mit denen nur ein Ziel verfolgt wurde: Frauen zu schwächen, zu verunsichern und mundtot zu machen. Wir leben in einer Gesellschaft, die Frauen systematisch Unrecht tut und verhindern will, dass sie sich gegenseitig stärken. Doch die Zeit der Pick-me-Girls ist vorbei und Frauen müssen sich miteinander solidarisieren. Tara-Louise Wittwer zeigt, was Frauen erreichen können, wenn sie zusammenhalten, damit ihre Wut irgendwann heilen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Tara-Louise Wittwer

NEMESIS' TÖCHTER

3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ich bin Nemesis Tochter, ich bin alle Frauen vor mir, ich bin jede Hexe, die verbrannt wurde und mit Hexe meine ich Frau, denn ja, vor allem Frauen wurden verbrannt. Unschuldige Frauen, nonkonforme Frauen, laute Frauen, alleinstehende Frauen, Frauen mit Meinung, Frauen mit zu großer Nase oder zu kleinem Mund, Frauen mit Muttermal, Frauen, die viel zu sagen hatten, aber schwiegen, Frauen, die viel zu sagen hatten und es taten. Ich trage die Wut der Frauen vor mir in mir, die Angst, die Freude, die Liebe, generationsübergreifend, ich greife zurück, ich bin meine eigene Person, aber auch meine Mutter, meine Großmutter und die, die vor ihr waren.

Eine Aufrechnung, stümperhaft, grob überschlagen, aber dadurch nicht weniger wahr, zeigt, dass wir verbunden sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Anmerkung der Autorin

Vorwort: Echo

Nemesis’ Töchter

WUT

Was ist Wut?

Female rage

Warum Misogynie und Misandrie nicht vergleichbar sind

Der Mythos vom guten Benehmen

Rachsüchtige, unkontrollierte Gestalten: Die Furien

Die Crazy Ex-Girlfriends der Antike

Hexen- oder Frauenverfolgung in der frühen Neuzeit

Die (angeblich) mediale Hexenjagd

Alt und aussortiert – Warum kein Ende in Sicht ist

The Substance: Von Reinheit und Weisheit zu Bodycount und Body Horror

Die Hexen von heute und andere rechte Narrative

The Reluctant Bride – La Fiancée Hesitante – Die widerstrebende Braut

Giulia Tofana – Heldin oder Monster?

Weggesperrt und abgewertet: Frauen in Tripperburgen und Magdalenenheimen

Mama und die Rolle der wütenden Mutter

Zwei wütende Mütter und die Frage nach dem Recht auf Wut

Die Frau, die nicht gemocht wird: Kassandra (und ich)

Die Frau, die gemocht wird: Das Chill Girl

Der Angry Feminist Trope

ZUSAMMENHALT

Weibliche Solidarität und die Frage nach Scham

La honte doit changer de camp – Die Scham muss die Seite wechseln

Der Moment der Erkenntnis

Decentering Men und der Backlash

Male Loneliness Epidemic und die Frage, ob Männer Frauen mögen

Not all men – but somehow …

Female Rage – wieso sie so heilsam ist

Gegen die Vereinzelung – für Schwesterlichkeit und Zusammenhalt

Ein Blick in die Zukunft

Wir, die Töchter Nemesis’

Epilog

Widmung

Für Dunja

Für Maggie

Für Ecem

Für Birte

Für Louisa

Für Franziska

Für Şilan

Für Judith und Sophia

Für Carina

Für Leila

Für Franziska und Sophia

Für Ruo-Xi

Für Helen

Für Mandy

Für Alexa

Für Sally

Für Leonie

Für Fiona

Für Vici

Für Anna

Für Jasmin

Für Kristina

Für Bea

Für Mirja

Für Zübeyde

Für Gina

Für Julia

Für Chrisspy

Für Angela

Für Marie

Für Dalida

Für Nancy

Für Maya

Für all die Frauen neben mir

Für Veronika

Für Anna

Für Giulia

Für Echo

Für Klytaimnestra

Für Kassandra

Für Gironima

Für Boudica

Für Dorothea

Für Marianne

Für all die Frauen vor mir

I’m not breaking down

I’m breaking out

Muse – Hysteria

Anmerkung der Autorin

Dieses Buch enthält Gewalt gegen Frauen. Dieses Buch enthält sexualisierte Gewalt. Dieses Buch enthält Gewalt, Gewalt, Gewalt. Dieses Buch enthält Gewalt an Frauen, die von Männern ausgeübt wurde. Dieses Buch enthält Rache, dieses Buch enthält die Frage, ob Rache und Selbstjustiz moralisch vertretbar sind, dieses Buch enthält Mythen und wahre Begebenheiten, dieses Buch enthält Wut, dieses Buch enthält die Realität von Frauen, seit immer, bis heute, dieses Buch enthält damals und gestern und die Geschichte deiner Nachbarin oder deiner Schwester oder deiner Freundin oder meine Geschichte, oder deine.

Hinweis zur Sprache: In diesem Buch werden ableistische Begriffe wie »verrückt« oder »irre« verwendet, um sichtbar zu machen, wie Frauen historisch bis heute diffamiert werden. Mir ist bewusst, dass solche Worte verletzend sein können – besonders für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder neurodivergente Personen, vor allem, weil ich selbst betroffen bin. Ihre Verwendung erfolgt nicht leichtfertig, sondern um eine kritische Auseinandersetzung mit struktureller Gewalt an dieser Gruppe zu gewährleisten.

Vorwort: Echo

Sie hat mich verflucht.

Alles, was andere jetzt von mir hören, sind ihre eigenen letzten Worte.

Ich irre herum, ich werde gesehen, aber nicht gehört – und was bin ich dann noch? Ich bin mehr als eine Hülle, ich bin mehr als der Klang meiner Stimme. Ich bin Gedanken und Meinung, ich bin Rückschluss und Zusammenwirken, ich bin Träume, ich bin Diskussion, ich bin Worte, die Sinn ergeben.

Aber nein, es kommt nichts, ich bin nur noch das, was du zu mir sagst. Ich bin das Ende eines Gespräches, aber nicht mehr der Anfang. Ich beginne nicht mehr, ich höre nur noch auf. Ich wiederhole nur die letzten Worte, ich bin nicht mehr meine eigene Konversation, ich bin nur noch ein Teil deiner.

Ich bin nicht mehr ich, ich bin nur noch mein wiederholtes Gegenüber.

Und doch, ich habe es versucht, ich verzehrte mich nach dir, Narziss – und ich hatte keinerlei Möglichkeit, es dir begreiflich zu machen.

Du hast mich verstoßen, du hast mich verschmäht.

Und jetzt, und jetzt, jetzt ist nichts mehr von mir übrig.

Nemesis wird kommen und mich rächen, Narziss.

Das weiß ich.

Das tut sie immer.

Sie steht auf, wenn andere sitzen bleiben.

Es wird nichts ändern, ich werde trotzdem, bis in alle Ewigkeit, die Worte anderer sein. In allen Höhlen wirst du mich hören, in allen dunklen Orten werdet ihr mich finden, aber nicht sehen können.

Aber ich war mal mehr. Ich war meine eigene Welt.

Was bleibt am Ende von mir übrig, wenn mir immer wieder die Sprache genommen wird? Wenn kein Satz gehört wird, kein Gedanke aufgenommen? Wenn ich angeguckt werde, mein Inneres nie ins Außen gerät, wenn ich Körper bin und niemals mehr, wenn ich verflucht werde und verdammt werde und dämonisiert werde für mein Sein und mir verboten wurde, ganz zu sein?

Ich bleibe übrig, aber ich lebe weiter.

Meine Stimme bleibt.

Nemesis’ Töchter

Nemesis’ Töchter. Damit meine ich uns, damit meine ich mich und euch, all die unangepassten Frauen. Ein Zusammenkommen. Ein Zusammenrücken und ein Gedanke, der sich nach Zusammenhalt anfühlt: Ich bin nicht alleine. Vor mir waren viele. Nach mir kommen viele. Und irgendwie hält man durch, man hält zusammen, man hält zusammen aus.

Nemesis ist das passiert, was vielen Frauen früher oder später im Leben passiert: Ihr Handeln wurde fehlinterpretiert, sie wurde missverstanden, Opfer falscher Narrative, die sich verselbstständigt haben. Und so wurde aus ihr, deren Name wortwörtlich eigentlich »Zuteilung des Gebührenden« bedeutet, eine rachsüchtige und unkontrollierbare Göttin, die alles niedermäht, was ihr in die Quere kommt. Dieses Narrativ ist so faul, wie es alt ist. Es geht schneller, es ist eine Abkürzung, um vor allem weibliche Wut in irgendeiner Weise abzustrafen.

Dabei war Nemesis eine Notwendigkeit: Sie war ein Sinnbild für gerechtes Handeln. Sie erhob Konsequenzen für Menschen, die Konsequenzen verdient hatten. Aber die Menschen fanden ihre Konsequenzen nicht konsequent, sondern bösartig und ungerecht. In der griechischen Antike wurde Nemesis oft als Frau ohne aggressive Attribute dargestellt, symbolisierend für das Prinzip des gerechten Ausgleichs, im römischen Reich hingegen zeigen Darstellungen sie zunehmend mit Schwertern oder Peitschen. Diese Veränderung spiegelt die Tendenz wider, weibliche Gerechtigkeitsinstanzen zu emotionalisieren und in Richtung Vergeltung umzucodieren.1

Wenn ein Mann sich konsequent verhält, dann gilt er historisch betrachtet als erfolgreicher Kriegsführer oder er ist »einfach ein Macher«, ein Alpha, ein Sigma. Wenn dagegen Frauen in ihrem Handeln konsequent sind, gelten sie irgendwie immer als ein wenig gemein und verrückt. Nemesis stand in der Mythologie nicht für bloße Vergeltung, sie brachte die Dinge zurück ins Gleichgewicht – so, wie ihr Name es vermuten lässt. »Nemesis« leitet sich von dem griechischen Wort »nemein« ab (nein, nicht gemein, Stefan), was übersetzt »das rechte Maß geben« oder »zuteilen« bedeutet.

Nemesis wurde allerdings unter dem männlichen Blick, der viele Mythen und Geschichten prägt, immer wieder neu be- und geschrieben, neu gedacht, neu gesehen – und eine Frau, die Strafen verteilt, folgt aus männlicher Sicht keiner Logik, sondern gleicht einer tickenden Zeitbombe, die den Wunsch nach weiblicher Unterwürfigkeit bedroht.

Interessanterweise taucht Nemesis in vielen Geschichten vor allem dann auf, wenn männliche Protagonisten eine Grenze überschreiten. Ein Beispiel findet sich in den Metamorphosen von Ovid. Der römische Dichter hat in über fünfzehn Büchern die Entstehung der Welt erklärt und dabei griechische und römische Mythen mit hoher Dichtkunst vereint. Eine der bekanntesten Geschichten ist zum Beispiel Pyramus und Thisbe, die Vorlage zu Romeo und Julia. Auch Daedalus und Ikarus kommen darin vor. Eine weitere Geschichte (über die ich schon einmal in einem anderen Buch geschrieben habe) ist die von Narziss und Echo. Narziss ist ein junger Mann, so schön, dass alle sich gleichermaßen in ihn verlieben, doch er interessiert sich für niemanden und lehnt Menschen mit Arroganz und Überheblichkeit ab. Unter anderem die Nymphe Echo, die sich nach seiner brutalen Ablehnung verschmäht in eine Höhle zurückzieht und dort verendet, bis nur noch ihre Stimme übrig bleibt.

In Ovids Erzählung bittet ein junger Mann, der ebenfalls von Narziss verschmäht wurde, die Götter um Hilfe, damit die Arroganz bestraft wird (anders als in anderen Erzählungen, in der die anderen Nymphen Nemesis darum bitten, Echo zu rächen).

Nemesis erhört die Gebete ohne Eigennutzen oder eine spezielle Wut, sie steht einfach für Gerechtigkeit ein. Sie verflucht Narziss, sodass er sich in sein Spiegelbild verliebt und sich nicht von seiner Reflexion im Wasser lösen kann. Er verendet am Ufer, verhungert und verdurstet, weil er sich nach sich selbst verzehrt hat.

Anstatt seines Körpers lassen sich nur noch blühende Narzissen vorfinden.2

Nemesis war keine besonders sanftmütige, schöne, weiche oder liebevolle Göttin. Sie wurde nicht verehrt, sie wurde gefürchtet. Bis heute begegnet uns das Narrativ der »rachsüchtigen« Frau, die Konsequenzen einfordert oder Grenzen setzt. Wenn Überlebende sexualisierter Gewalt ihre Täter anprangern, gibt es aber auch immer jemanden, der die zu Recht eingeforderten Konsequenzen infrage stellt: »Aber er war doch noch so jung! Er wusste nicht, was er tut! Er hat doch noch so ein tolles Leben vor sich!« Als erschütterndes, aktuelles Beispiel dient ein Gerichtsverfahren, in dem ein 24-jähriger Vergewaltiger aus Belgien im April 2025 zwar schuldig gesprochen, aber seine Strafe ausgesetzt wurde, weil er als »talentiert« gilt und eine »positive Persönlichkeit« hat. Er muss keine Konsequenzen fürchten, seinen zukünftigen Job auszuüben: Gynäkologe.1 Zwar erschüttern seither Proteste das Land, aber auch immer mehr Gegenstimmen werden laut, männliche Stimmen: »Die Frauen übertreiben.« So ein einmaliger Fehler dürfe nicht das Leben eines Mannes bestimmen.

Aber was ist mit den Opfern? Was ist mit den Frauen? Die Wut der Frauen wird spürbar, sie übt Druck aus. Diese Wut ist weiblich und sie betrifft uns alle. Wir brauchen Nemesis heute mehr denn je. Gleichgewicht und ausgleichende Gerechtigkeit sind keine Bedrohung, sie sind auch kein Fortschritt – sie wären das Minimum. Nemesis ist keine rachsüchtige Göttin, sie ist eine Konsequenz und eine Antwort auf ein System, das Frauen nicht hört. Es geht um Unfairness, Framing, ungleiche Verteilungen, ums Übersehen-Werden, ums Nicht-gehört-Werden, darum, wie Geschichten erzählt und Narrative jahrtausendelang weitergetragen werden.

Nemesis ist für mich der Inbegriff von weiblicher Wut, denn ihr unerschütterlicher Drang danach, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen, ist für mich der vielleicht radikalste Akt von allen.

Denn ja, es gibt einen Unterschied zwischen Wut und »weiblicher Wut«. Ich möchte in diesem Buch beim englischen Begriff bleiben: female rage. Dieser Begriff hat sich popkulturell etabliert und meint übersetzt die weibliche Wut. Er transportiert aber für mich noch ein anderes Gefühl. Female rage ist ein Massenphänomen, ein Aufbäumen, ein Schrei, der nicht mehr ignoriert werden kann. Ein Aufarbeiten kollektiver Traumata, ein weltweites Sich-beieinander-Unterhaken, Schritt für Schritt, wichtig ist: zusammen und in dieselbe Richtung.

Ich bin Nemesis’ Tochter, ich bin alle Frauen vor mir, ich bin jede Hexe, die verbrannt wurde, und mit Hexe meine ich Frau, denn ja, vor allem Frauen wurden verbrannt. Unschuldige Frauen, nonkonforme Frauen, laute Frauen, alleinstehende Frauen, Frauen mit Meinung, Frauen mit zu großer Nase oder zu kleinem Mund, Frauen mit Muttermal, Frauen, die viel zu sagen hatten, aber schwiegen, Frauen, die viel zu sagen hatten und es taten. Ich trage die Wut der Frauen vor mir in mir, die Angst, die Freude, die Liebe, generationsübergreifend, ich greife zurück, ich bin meine eigene Person, aber auch meine Mutter, meine Großmutter und die, die vor ihr waren.

Eine Aufrechnung, stümperhaft, grob überschlagen, aber dadurch nicht weniger wahr, zeigt, dass wir verbunden sind.

Und wenn wir über Nemesis reden, über Furien, über Hexen, über all diese Frauen, dann ist es wichtig anzumerken, dass die Geschichten von Nemesis und den Furien Mythen waren – aber Hexen, die eigentlich nur Frauen waren, die gab es wirklich. Die Scheiterhaufen brannten nicht nur in Geschichten. Es ist kein Mythos, es ist wahr. Wie Mona Chollet schon in ihrem Werk Hexen – Die unbesiegte Macht der Frauen schreibt, gab es beispielsweise alleine zwischen 1587 und 1593 einen derart gewaltigen Vernichtungsfeldzug in der Nähe von Trier, dass innerhalb von 22 Dörfern jeweils nur eine Frau in zwei Dörfern übrig blieb: 368 Frauen wurden verbrannt, ganze Blutlinien ausgelöscht.3

Wenn wir sagen, dass man grob mit 25 Jahren ein Kind bekommt, können wir die Vergangenheit in Müttern berechnen.2

Das heißt also, dass in einhundert Jahren vier Mütter geboren werden.

In eintausend Jahren sind das vierzig Mütter, in zweitausend Jahren achtzig Mütter.

Wir schreiben das Jahr 2025, das heißt, vor 81 Müttern haben wir mit der Zeitzählung angefangen, wie wir sie kennen.

81. Das ist nichts.

Die angeblich letzte Hexe wurde im Jahr 17674 in Bayern hingerichtet: Ihr Name war Veronika Zeritschin. Weil sie so jung war, war die »letzte Gnade« für sie, dass sie erst geköpft und dann verbrannt wurde. Veronika war fünfzehn.

Veronika ist vor zehn Müttern gestorben. Zehn Frauen vor mir.

Natürlich tragen wir Wut in uns, Trauma, generationsübergreifend, ich lasse ein »Naja, das ist doch schon sooo lange her« nicht mehr gelten, denn all das ist in mir und wenn ich den Blick in die aktuelle Welt richte oder einen Blick in meine Kommentarspalte unter meinen Posts und Artikeln, dann sehe ich die Wut, die Verzweiflung, die Unterdrückung, aber auch: den Zusammenhalt, die Ehrfurcht, ein Verstehen.

Um uns zu verstehen, müssen wir zurückblicken.

Um uns zu verstehen, müssen wir uns selbst und unsere Geschichte studieren, übersetzen, unsere eigene Geschichte überschlagen.

In den Augen mancher bin ich eine Hexe, ich bin Veronika und alle anderen Frauen. Ich bin eine Tochter Nemesis’, die keine blinde Rache wollte, sondern ausgleichende Gerechtigkeit.

Dieses Buch ist keine Lektüre über Wut.

Dieses Buch ist eine Lektüre über Zusammenhalt.

Dieses Buch ist eine Reise durch die Geschichte Alteuropas, ein Verstehen, ein Augenöffnen, eine ausgestreckte Hand, ein Angebot, mich dabei zu begleiten.

Und vielleicht ist dieses Buch danach eine Umarmung, wenn ihr es wollt.

Oder ein Aufruf, Banden zu bilden.

WUT

Was ist Wut?

Um zu verstehen, was female rage ist, schauen wir uns erst einmal die reine Wut an, um sie voneinander zu unterscheiden.

Wut ist eine Emotion, das ist klar.

Wut wächst in einem Menschen, wenn ihm etwas Ungerechtes widerfährt, ob persönlich, strukturell oder sozialpolitisch. Wut ist eine Reaktion, aber nicht immer auch ein Ausdruck, denn Wut findet nicht immer an die Oberfläche, oft wird sie auch ignoriert, geschluckt, weggelächelt oder weggeblinzelt.

Das liegt daran, dass Wut nicht nur eine Emotion ist, sondern dann, wenn man sie frei zeigen kann, auch ein Privileg.

Bei Wut ist nicht nur das Gesagte entscheidend, sondern auch, wer es in welchem Raum sagt.

Ein Topmanager ist wütend, weil ein Großkunde verloren wurde? »Meine Güte, wie passioniert der ist, es kann nicht an ihm liegen, der ist ja offensichtlich ein guter Mitarbeiter, toll, wie er da rumschreit und gestikuliert, der kann was.«

Eine Frau ist wütend, weil ein Großkunde verloren wurde? »Da hätte sie wohl besser bei den Kindern bleiben sollen, wieso ist die überhaupt hier, wer ist dann bei den Kindern? Ach, die hat gar keine Kinder? Dann ist ja klar, dass die so frustriert ist, vielleicht eine Hormoninbalance.«

Ein wütender Mann setzt rationale Grenzen, eine wütende Frau reagiert emotional, wenn sie eine Grenzüberschreitung aufzeigt.

Und nicht nur das Geschlecht entscheidet darüber, wie die Wut des Gegenübers aufgenommen wird, sondern auch die Klasse und Ethnie.

Eine weiße, reiche Frau ist wütend wegen des Systems?

»Da müsste man vielleicht doch mal hinhören, warum.«

Eine Schwarze Frau ist wütend wegen des Systems?

»Puh, naja, man kann ja nicht genau wissen, was da jetzt vorgefallen ist.«

Eine Schwarze, arme Frau ist wütend wegen des Systems?

»Tja, da muss sie sich einfach mal ein bisschen mehr anstrengen, jammern hat noch nie wem geholfen!«

Die letzte Aussage ist übrigens nicht nur demütigend, sondern auch schlichtweg falsch: Vor allem Wut von marginalisierten Menschen hat in der Geschichte oft für Veränderungen gesorgt.

Nicht durch ein nettes Nachfragen, »Hey, Leute, könnten wir vielleicht ein Wahlrecht kriegen? Könnten wir als trans Menschen vielleicht auch als Menschen angesehen werden? Oder wir, als Frauen? Nein? Alles klar, sorry, für die Störung.« Natürlich war es nicht so.

Veränderung wurde oftmals durch Wut vorangetrieben, durch geballte, gesammelte und sichtbare Wut. Oder, wie die Philosophin und Autorin Amani Abuzahra schreibt: »Wenn Wut ein Gradmesser für Ungerechtigkeit ist, dann bringt die Emotion den Wunsch nach Veränderung zum Ausdruck.«5

Wut ist also nicht nur eine Emotion, sondern auch treibende Kraft und Privileg.

Wütend sind wir alle, wer wütend sein darf, entscheiden allerdings trotzdem weiterhin gesellschaftliche Regeln und ein System, das aufgesetzt wurde, um Wut, die nicht weiß und männlich ist, zu dämonisieren und als Gefahr zu verschreien.

Es wird also klar, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, aber ich gehe einen Schritt weiter: Bei der Wut von Frauen wird erst gar nicht angefangen zu messen, weil »Zahlen sind voll schwierig und so und wieso kann sie überhaupt rechnen? Hexe!«

Wut wird oft als Kontrollverlust verstanden, aber das stimmt meist nicht. Wut ist ein Machtinstrument und vor allem ist Wut soziales Kapital. Wer beim Ausdruck seiner Wut keine Unterdrückung oder Bestrafung fürchten muss, hat Macht in einer Gesellschaft, die die eine Hälfte eben dieser Gesellschaft für das Ausdrücken von Wut als Mut bewundert und belohnt und die andere Hälfte als unkontrollierbar und dementsprechend untolerierbar brandmarkt.

Und genau das ist für mich der Punkt, an dem sich Wut von female rage unterscheidet, an dem sie sich entwickelt, herauskristallisiert hat: female rage ist das Wissen darum, dass die Hälfte der Gesellschaft, die als unkontrollierbar und untolerierbar nicht nur dargestellt, sondern auch verfolgt, bestraft, eingesperrt und ermordet wurde, nicht mehr bereit ist, dies länger unkommentiert und tatenlos hinzunehmen.

Female rage

Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, las ich gerade den Roman Ex-Wife von Ursula Parrott aus dem Jahr 1929. Im Vorwort der Neuauflage fasst Mareike Fallwickl zusammen, wieso dieses Buch ihrer Meinung nach eigentlich einen Erfolg wie den des Großen Gatsbys verdient gehabt hätte, wurde es doch sogar zu Beginn öfter verkauft als der Roman von F. Scott Fitzgerald.

Bis heute ranken sich Mysterien um den Roman der New Yorkerin, denn Katherine Ursula Towle, wie die Autorin mit bürgerlichem Namen heißt, hatte ihren Roman zunächst unter dem Pseudonym Ursula Parrott herausgebracht. Nach der Veröffentlichung wurde Parrott innerhalb kürzester Zeit ein Star, doch als sie im Alter von 58 Jahren starb, war sie nicht nur arm, sondern auch in Vergessenheit geraten.

Worin bestand der große Unterschied zwischen ihrem Werk und Der große Gatsby? Ganz einfach: F. Scott Fitzgeralds Buch wurde damals nicht nur aktiv beworben, sondern auch gerne, im Rahmen derVictory Book Campaign,verschenkt. Im Jahr 1942 wurden 150000 Exemplare vom Großen Gatsby an die Soldaten an der Front geschickt, während Ex-Wife von Ursula Parrott sogar auf eine Liste mit Titeln gesetzt wurde, die Angehörigen eben dieser Soldaten verbat, sie ihnen zu schicken6.

Der große Gatsby wurde gefeiert, die Ex-Wife verboten, dabei erfreute sich Parrotts Roman trotz des Verbots großer Popularität unter Frauen – oder gerade deswegen? Wir dürfen nicht vergessen, dass Männer (auch Literaturkritiker) zu jener Zeit nicht nur die Branche dominierten, sondern auch die Mehrheitsmeinungen durch ihre Kaufkraft formten.

Kurzum, am Ende kam Parrott nicht gut weg: Fitzgerald wurde zum brillanten Autor stilisiert, während Parrott zur Schundautorin degradiert wurde, die nur über belanglose Frauenthemen schrieb.

Dabei ähneln sich die Geschichten inhaltlich sogar. Der große Unterschied war nur: Ursula Parrott war eine Frau und hat in ihrem Roman auch eindeutig aus der Sicht einer Frau geschrieben. Fitzgerald war hingegen ein Mann, der in seiner Geschichte den männlichen Blick wiedergab.

Und wenn eine Frau über sexuelle Freiheit, Genuss, Autonomie, Liebe und Partys schrieb, war das natürlich vor allem eins: anrüchig, während die Geschichte eines Mannes über sexuelle Freiheit, Genuss, Autonomie, Liebe und Partys erstrebenswert schien. Hier zeigen sich deutlich die misogynen Strukturen jener Zeit, in der unabhängige, ungebundene Frauen eben doch nur die »Ex-Frau von …« waren. Und das ist auch der Grund, wieso ich das Kapitel mit diesem kleinen Exkurs beginne:

Ziemlich zu Anfang des Buchs sitzt die Protagonistin Patricia mit ihrer Freundin Lucia zusammen. Sie sprechen darüber, was eigentlich eine Ex-Frau ausmacht. Was macht dich zur Ex-Frau? Was macht dich nur zu einer Ex-Frau, vom gesellschaftlichen Blick aus betrachtet? »Du bist eine Ex-Frau, Pat, denn das ist das Wichtigste, was man über dich wissen kann –, dass du mit einem Mann verheiratet warst, der dich verlassen hat, erklärt alles andere.«7 Nach Lucias Analyse wird deutlich, was Patricia zu einer Ex-Frau macht.

Die Frage ist: Kannst du auch mehr sein als nur die Ex-Frau eines Mannes und was passiert, wenn du dich auslebst – als Frau in der damaligen Zeit? Wenn du Wert auf Genuss legst, auf Leidenschaft, auf Partys und trotzdem weißt: Ohne einen Mann an deiner Seite bist du gesellschaftlich einfach weniger wert. Die Protagonistin in Parrotts Geschichte kann dies zwar greifen, aber nicht so richtig benennen, damals, zu einer Zeit, in der es für internalisierte Misogynie noch keinen Namen gab, dafür aber viele Namen für Frauen, die Sex außerhalb einer Ehe hatten. (Hure, Nutte, Schlampe.)

Ich habe mich gefragt, wie es diesen Frauen damals ging, mit all diesen Erkenntnissen, die sie hatten. Und wie viele Frauen damals schon wütend waren – Frauen wie Ursula Parrott, deren Buch anfangs so erfolgreich war und die trotzdem degradiert und diffamiert wurde. Ihre Protagonistin, die mehrfach heiratete, weil die Gesellschaft es so von ihr erwartete, und immer wieder in missbräuchlichen Beziehungen gefangen war.

Ich habe mir vorgestellt, wie wütend Frauen wie sie gewesen sein müssen. Und dann habe ich mich gefragt: Ist ihre Wut eine andere Wut als die, die Männer empfinden? Eine tief sitzende Wut über Jahrtausende andauernde Ungerechtigkeiten? Ist das female rage? Was ist female rage? Was ist so anders an dieser weiblichen Wut? Was unterscheidet female rage von Wut? Ich habe überlegt und gesammelt und runtergeschrieben – auf dieses Blatt, in diese Datei, von meiner Seele.

Female rage ist das Gefühl, das in dir aufsteigt, wenn du ungefragt etwas von einem Mann erklärt bekommst, worin du schon Expertin bist, was du vielleicht studiert hast, in einem Metier, in dem du vielleicht schon viele Jahre arbeitest. Aber dieser Mann hat damals in der Schule während der Projektwochen schon einmal etwas über das Thema gelesen und denkt, in völliger Selbstverständlichkeit, dass er mehr als du darüber weiß.8

Denken wir nur an die Profigolferin Georgia Ball, die in den sozialen Medien ein Video teilte, in dem man sieht, wie sie trainiert. Die Kamera fängt neben ihrem Training ebenfalls ein, wie ein Mann ihre Trainingseinheit unterbricht, um ihr zu erklären, wie sie den Schläger halten soll – sonst »würde sie nicht weiterkommen«.9

Eine derartige Dreistigkeit kann allerdings auch in einem viel kleineren Kreis passieren. Heute Morgen (und das stimmt wirklich) habe ich einen Iced Coffee bestellt – weil er so auf dem Menü angeboten wurde – und der Barista, um die sechzig, stellte mir einen lauwarmen Kaffee vor die Nase. Auf mein Anmerken, dass ich aber eigentlich einen Iced Coffee bestellt hatte, versicherte er mir, dass dies ein Iced Coffee sei. »Aber er ist warm, wie kann er iced sein? Hier sind doch gar keine Eiswürfel drin?« Ich war irritiert und dachte wirklich, im ersten Moment, dass ich etwas falsch gesagt, falsch gemacht oder falsch verstanden haben muss – natürlich, ich war sogar kurz davor, mich zu entschuldigen. Belustigt schaute er zu mir runter und sprach auf eine ähnliche Art und Weise mit mir, wie man sie vermutlich von rassistischen Großeltern kennt, die mit migrantischen Menschen sprechen: langsam und überdeutlich, jede Silbe betonend, als sei ich vollends schwer von Begriff. »Jahaaa, das liegt daran, dass Kaffee heiß ist und Eis kalt, da schmilzt das Eis dann und dann wird der Kaffee lauwarm! Da war Eis drin, das haben Sie so bestellt und jetzt ist es halt geschmolzen.«

Sekunden Stille. »This woman was too stunned to speak« war nur eines von vielen Internet-Memes, das in diesem Moment auf mich zutraf. Ich war wirklich zu erstaunt, um zu antworten. Hatte er mir wirklich gerade erklärt, dass Eiswürfel in heißen Flüssigkeiten schmelzen und ein lauwarmer Kaffee ohne Eis also quasi ein Iced Coffee, aber später ist? Wollte er mir wirklich einreden, dass ich das so bestellt hatte?

In meinen ersten dreißig Lebensjahren hätte ich einfach abgewunken und gesagt, »Na klar, genau das wollte ich haben – keinen heißen und auch keinen kalten Kaffee, sondern einfach warmen, wässrigen Kaffee, so trink ich ihn am allerliebsten, danke!«, doppelte Menge Trinkgeld und nie wieder in diesen Laden gehen.

Aber ich bin Mitte dreißig und emanzipiert, also kann ich ja wohl bitte auch widersprechen, wenn ein Mann, der mir grundlegende Physik wie einer Vierjährigen erklärt, einfach nicht zugeben kann, dass er etwas falsch gemacht hat. »Nein. Ich habe das nicht so bestellt. Ein Iced Coffee heißt so, weil er vor allem eins ist – eiskalt. Mit vielen Eiswürfeln drin.«

Das Ende der Geschichte: Er drehte sich wortlos um und schickte seine Kollegin los, die mir einen perfekten Iced Coffee servierte und dabei mit ihrem Mund lautlos ein »Sorry« formte, gefolgt von einem Lächeln. Für mich war es ein kleines Sich-Verstehen, ein Sich-Erkennen.

Female rage ist oft genau das – neben all dieser großen, riesigen Wut auch im Kleinsten. In alltäglichen Situationen von Männern Dinge erklärt bekommen, die eine ähnliche oder durchaus weniger Kompetenz haben, einfach weil sie denken, sie wissen es besser. Weil sie eben Männer sind. Die Tatsache, dass diese Art der Übergriffigkeit oft einfach nur abgewimmelt wird mit »Ich wollte nur helfen« oder »Ich wollte nur nett sein, man kann sich auch anstellen«, ist eine Schuldumkehr: Die Frau, die etwas erklärt bekommt, wird als undankbar und zickig geframed, sie ist kompliziert, sie ist zu schnell genervt, denn der Mann wollte nur nett sein, »und was kann man schon dagegen sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen!!!«

Female rage ist das, was du spürst, wenn du in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt und ein Mann neben dir den gesamten Raum einnimmt – mit gespreizten Beinen, sich seiner Umgebung nicht bewusst. Es gibt etliche Videos auf TikTok, Instagram und Co, die genau dieses Phänomen filmen. Eine Frau, die in ihrem Sitz zusammengesunken ist, sich kleiner macht, als sie muss, als sie ist – weil die Option ist, entweder was zu sagen und mit aggressivem Gegenverhalten rechnen zu müssen oder aber die gesamte Fahrt ein Bein eines fremden Mannes zu berühren. Dieses territoriale Verhalten wird in der Psychologie schon lange diskutiert. Die Sportsoziologin Ina Hunger begründet das Verhalten insofern, dass Kinder schon unterschiedlich sozialisiert werden. Jungs wird gesagt, dass sie sich ausdrücken sollen, während Mädchen zur Zurückhaltung und Bescheidenheit erzogen werden. Manspreading, wie das Verhalten auch genannt wird, sieht sie als direkte Konsequenz davon und als »Präsenz zeigen«.10

Female rage ist, wenn du verstehst, dass dein Äußeres immer bewertet wird. Immer. Egal, wie du aussiehst, egal, wie du dich anziehst. Wenn du zu dick bist, dann wird dir verboten, gewisse Kleidung anzuziehen. Denn nur dünne Frauen dürfen sich zeigen. Aber wenn dünne Frauen sich zeigen, dann wird gefragt, wieso sie sich zeigen, »sind sie etwa Schlampen???« Außerdem, wer will schon eine dünne Frau, »Kurven muss sie haben! Aber nur an den richtigen Stellen.« Dass es angeblich »richtige« Stellen gibt, impliziert, dass der weibliche Körper aus fast nur falschen Stellen besteht und richtig sind immer nur Brüste und Po. Generell die Unterteilung zwischen »richtig« und »falsch« und »zu wenig« und »zu viel« und »zu alt« und »zu jung« wird immer als Maßstab gesehen, als eine Tatsache anstatt als Möglichkeit, anstatt als Konjunktiv, anstatt als persönliche Präferenz. Frauen sollen so sein, denn Frauen sind noch immer in irgendeiner Weise das Aushängeschild eines Mannes und die oberste Priorität ist, bis heute, wie eine Frau aussieht, anstatt anzuerkennen, was sie kann, wer sie ist, was sie macht, was sie denkt, was sie fühlt.

Female rage ist, wenn du merkst, dass dein Umfeld dich aufs Muttersein reduziert.

Female rage ist, wenn du spürst, dass jede deiner Emotionen als in irgendeiner Weise komisch geframed wird.

Female rage ist, wenn du realisierst, dass Frauen sich untereinander ausspielen, um in einer Welt, in der Männer die Regeln machen, in irgendeiner Weise Macht auszuüben, um dann behaupten zu können: »Siehst du, andere Frauen sind sogar noch schlimmer.«

Female rage ist, wenn du liest, dass weibliche Körper in der Medizin durchgehend ignoriert werden und damit nicht nur erhöhtes Leid, sondern auch erhöhte Sterberaten einhergehen. Ein absurdes Beispiel gefällig? Es gibt fast doppelt so viele Studien zu männlichem Haarausfall wie Studien zu Endometriose.11

Female rage ist das, was in dir vorgeht, wenn du merkst, dass du als Frau immer mehr von Shitstorms, Kritik oder anderen Diffamierungen betroffen bist.

Female rage ist, wenn dir auffällt, dass du deine eigenen Kompetenzen permanent infrage stellst, weil du so darauf konditioniert wurdest anzunehmen, dass du dich irren musst.

Female rage ist das, was du spürst, wenn du siehst, dass du ständig sexualisiert wirst, egal, was du tust, und wenn du es ansprichst, als »anstrengende, nervige Alte« abgestempelt wirst.

Female rage macht sich bemerkbar, wenn dir vorgeworfen wird, dass du schön aussehen willst, weil du dir dadurch Validierung erhoffst, obwohl das Bedürfnis danach menschlich ist. Nur weil man Systeme kritisiert, heißt das nicht, dass man sich von diesen menschlichen Bedürfnissen befreien kann.

Female rage ist das, was in dir aufsteigt, wenn du realisierst, dass du als Frau nicht dazu in der Lage bist, einfach nachts alleine irgendwo hinzugehen, weil niemand dir garantieren kann, dass du auch sicher am Ziel ankommst.

Female rage ist die Konsequenz pausenloser kostenloser Bildungsarbeit, die einfach so von dir erwartet wird, immer und immer und immer wieder.

Female rage ist das Eingeständnis von zu viel Mental Load, weil noch immer nicht anerkannt wird, dass all die Arbeit, das Planen und Organisieren und »noch mal schnell dran denken müssen« echte Arbeit ist: »Aber du hättest mir doch eine Liste schreiben können!!«3

Female rage ist das, was passiert, wenn du belächelt wirst, sobald du über diese Dinge sprichst, und nicht ernst genommen wirst, denn damit er dir zuhört, muss es ihn immer auch in irgendeiner Weise selbst betreffen.

Eine meiner engsten Freundinnen hat mir von einer solchen Situation erzählt. Sie ist, neben zwei Männern, eine Führungsperson in einem sehr großen Unternehmen. Nach ihr kommt dann erst einmal sehr lange wieder keine Frau, was bedeutet, dass in großen Management-Meetings oft nur sie mit acht bis zwölf Männern sitzt. Jedes Mal erzählt sie mir, dass sie immer wieder abseits sitzt, und wenn sie versucht, sich einzuklinken, vielleicht mal ein »Das ist sehr interessant, cool!« in ihre Richtung geschleudert wird, ähnlich wie man einen Hund lobt, nachdem er zum ersten Mal den Ball gefangen hat.

Irgendwann hat es ihr gereicht: Sie hat mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen und sich den Platz genommen, der ihr zustand: »Ich bin dran mit reden.« Aber, und ja, natürlich kommt ein Aber: Ihre nachfolgenden Worte waren so notwendig wie bitter. »Ich mach das auch für deine Tochter, Martin. Damit sie nicht mehr so kämpfen muss wie ich. Ich muss es nicht leichter haben, ich kämpfe mich auch so durch. Ich habe keine Kinder. Aber du. Ich mache das für deine Tochter und ihre Generation.« Sie spricht direkt zu einem ihrer beiden Kollegen in Führungsposition, der sie nur ansah, schluckte, sich bedankte. Und seitdem wird sie anders eingebunden als vorher. Doch es musste trotzdem erst einmal ein Aspekt für ihn selbst drin sein. Gleichberechtigung wird für viele Männer erst dann interessant oder relevant, wenn sie verstehen, dass es sie persönlich betrifft. Denn was hat man normalerweise schon davon, wenn man sowieso schon oben an der Spitze ist? Richtig, nichts. Also muss das Totschlagargument »Aber deine Tochter/Schwester/Mutter« her, irgendeine Frau in der Familie, Hauptsache, es betrifft sie in irgendeiner Weise selbst. Als ob Gleichberechtigung erst dann interessant wird, wenn sie am Ende auch einen Vorteil haben. Als ob man sie dazu überreden müsste.

Female rage ist zu verstehen, dass »Mir ist das noch nie passiert« keine Allgemeingültigkeit hat und dass persönliche Erfahrungen niemals wissenschaftliche Studien aushebeln. Das ist die Realität. Zu allem, was ich hier geschrieben habe, gibt es Studien, die diese vermeintlichen Einzelfälle untermauern. Zu female rage gehört nämlich oft, dass einem nicht geglaubt wird. Dass man »mal wieder übertreibt«. Dass man versucht, mit allen Worten und Mitteln zu sagen, was passiert, jeden Tag, allen Frauen, immer wieder, weltweit.

Female rage ist das, was zum Vorschein kommt, wenn du dich immer runterdrehen musst, alles sugarcoaten, in dem Wissen, dass dir, wenn du etwas lauter vorträgst oder mit Leidenschaft sprichst, weniger zugehört wird. Das Annehmen über diesen Missstand ist einfacher, als weiterhin aktiv dagegen anzukämpfen, weil sich bis dato nichts geändert hat an dem »Du bist ein bisschen laut, hast du deine Tage???«-Narrativ.

Das alles ist female rage, das alles führt zu female rage. Zu einer Wut, die so tief in uns sitzt, dass sie seit Generationen vergraben ist. Female rage ist eine Wut, die nicht vergleichbar ist mit: »Oh, da ist mir ein Malheur passiert, da bin ich mal eben wütend.« Es ist ein grundlegendes Gefühl von Einsamkeit, von Sich-missverstanden-Fühlen, von »Ich weiß eh, es wird wieder so sein«. Ein ermüdetes, routiniertes Schulterzucken, zwischen gebrochen und gleichgültig sein, wenn schon wieder etwas passiert ist, was man schon erklärt hat, was man schon verbessern wollte, ein »War doch klar« anstatt »Wieso das?« Ein Anerkennen, aber kein Akzeptieren der Situation.

Warum Misogynie und Misandrie nicht vergleichbar sind

»Okay, aber was ist mit Männerhass???«, lese ich die Kommentare unter einem Instagramposting. Der Post ist seit vierzehn Minuten online und behandelt die Frage und damit verbundene Diskussion, ob Frauenhass, also Misogynie, strafrechtlich relevant ist und verfolgt werden soll, eingestuft als eine Form von Extremismus. »Ja!!!«, denke ich, endlich wird darüber nachgedacht. Wenn man sich das Fortschreiten der Gewalt an Frauen ansieht, ist das schon lange überfällig. Viele Attentate sind nicht nur tief rassistisch, sondern gleichzeitig auch misogyn. Guckt man sich die »Manifeste« an, die Männer kurz vor ihren schrecklichen Bluttaten verfassen, so findet man dort auffallend oft auch Hinweise darauf, dass neben dem brutalsten Rassismus auch eine tief sitzende Misogynie das hasserfüllte Handeln des Täters bestimmte.

Ein Auszug aus Breiviks Manifest, der 2011 in Norwegen eines der schwersten Attentate der Neuzeit in der westlichen Welt beging, beweist: Er sieht Frauen nicht als eigenständige Menschen und »man müsse sich daran gewöhnen, Frauen umzubringen«.12 Wäre es nicht so traurig – am Tag seiner Tat mussten 77 Menschen aufgrund seines Fanatismus sterben –, könnte ich fast über die Absurdität lachen, denn: Das, was da steht, wirkt in erster Linie immer überraschend, fast dystopisch.