14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

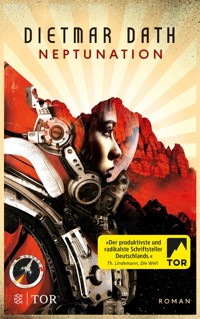

Dietmar Dath, mehrfach preisgekrönter Autor von »Die Abschaffung der Arten« und »Venus siegt«, erzählt eine gewaltige intellektuelle Space Opera auf der Erde und in den Weiten des Alls und enthüllt den Schlüssel zum letzten Weltgeheimnis! Kurz vor dem Ende des Kalten Kriegs entsenden die Sowjetunion und die untergehende DDR ein Himmelfahrtskommando ins All. Die Mission scheitert, schickt aber ein Signal zurück, angeblich vom Neptun: Hilferuf, Warnung, etwas anderes? Mehr als dreißig Jahre später bricht ein deutsch-chinesisches Rettungsunternehmen auf, um herauszufinden, ob es in unserer kosmischen Nachbarschaft wirklich nur menschliche Technik gibt, ob Menschen die Wahrheit überhaupt aushalten … und was Politik mit Schwerkraft zu tun hat. »Der einzige relevante SF-Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.« Lars Weisbrod, DIE ZEIT

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 990

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Dietmar Dath

Neptunation

Oder Naturgesetze, Alter! Roman

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Nele Schütz Design, München

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490674-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Motti

I. Inselwissen

1 | Schläge (1989)

2 | Dinner (2010)

3 | Messermonster (2015)

4 | Hyperstation (1989)

5 | Familienkummer (2017)

6 | Staatsverrat (1991)

7 | Ins Licht (2017)

8 | Konstruktionspläne (2011)

9 | Aufsässigkeit (2017)

10 | Wirtschaft (2017)

11 | Sozialismen (2016)

12 | Love (2017)

13 | Kollaps (2017)

14 | Tod von draußen (2017)

15 | Zu den Tintenfischen

16 | Vor dem Ruhestand (2017)

17 | An anthem in a vacuum

II. Krieg am Strand

1 | Asteroidenkinder

2 | Leere Wahrheit

3 | Teufel aus Hornissen

4 | Antistumpfsinn

5 | Kaltes Feuer

6 | Putschversuch

7 | Raumfahrt ist Not

8 | Kriegsdiplomatie

9 | Die Unrettbaren

10 | Stabilisierung

11 | Die Arbeit des Überlebens

12 | Das Bündnis

13 | Ein politischer Mord

III. Brandung

1 | Recht, Pflicht und Strafe

2 | Großer Sprung nach vorn

3 | Wachablösung

4 | Entern

IV. Die offene See

1 | Am Boden oben

2 | Morgenspaziergang

3 | Das grüne Buch

4 | In die Tiefe

5 | Die Kunst des Krieges

6 | Das Gastmahl

7 | Töten und Sterben

8 | Beschleunigung

9 | Danach davor

10 | Hinter den Gründen

Dank

All coming from female imagination

Daydreaming days in a daydream nation

Sonic Youth: Hyperstation (1988)

Verbirg deine Kraft und warte auf deinen Moment.

Deng Xiaoping: Privater Ratschlag (1967)

Die Japaner begannen bereits in der Meiji-Restauration,

sich mit ganzer Kraft für Wissenschaft und Technik sowie

Bildung einzusetzen. Die Meiji-Restauration war eine

Modernisierungsbewegung, die durch die aufkommende

japanische Bourgeoisie eingeleitet wurde.

Als Proletarier sollten und können wir Besseres leisten.

Deng Xiaoping: Achtet Wissen, achtet Fachkräfte! (1977)

I. Inselwissen

1 | Schläge (1989)

»Wart nur! Schwein! Ich dresch dich durch, bis du nicht mehr stehen kannst! Bis du nicht mehr sitzen und nicht mehr kriechen kannst!«, brüllt Nianzu Wang. Dabei halten Yin und Tuang den keuchenden Aiguo Sun am rechten und am linken Arm gepackt. Sie drücken so fest zu, dass er seine Hände kaum mehr spürt.

Der Zweiundzwanzigjährige weiß, dass er nicht schluchzen darf. Er muss die Misshandlungen männlich hinnehmen. Nianzu ist für Jähzorn bekannt, der sich erst legt, wenn der Verursacher seiner Wut sich nicht mehr rührt.

Tuang, der Nianzu bei Aiguos Bestrafung zur Hand geht, kennt Nianzus Hass aus der Nähe: Der Ältere hat Tuangs Hund totgeschlagen, als das Tier ihm ein Hühnchenbein klauen wollte.

Aiguo schmeckt Kupfer. Er weiß, dass das Blut ist. Er versucht, mit der Zunge seine Zähne zu zählen, weil er wissen will, ob Nianzus letzte Ohrfeige einen davon gelockert hat. Der Schläger versteht das falsch: »Grimassen, ja?«

Er holt mit dem rechten Arm aus, dann boxt er dem Wehrlosen mit ganzer Kraft in die Magengrube. Der Stoß ist stark wie eine Sturmramme. Aiguos Augen treten aus den Höhlen. Er spuckt Blut. Nianzu spuckt auch, einen dicken Speichelbrocken. Der trifft Aiguo ins Gesicht. Nianzu greift sich vom hüfthohen Holztisch einen der drei Stoffbeutel, die Aiguo aus Beijing mitgebracht hat. Ihr Inhalt ist der Anlass für Nianzus Wutausbruch. Nianzu lockert die Kordel am Verschlussbund, dann kippt er den Beutel mit der offenen Seite nach unten. Bücher fallen heraus.

Es sind deutsche Bücher: Analysis I, Grundlagen der Infinitesimalrechnung für Mathematiker, Physiker, Ingenieure von Martensen, dazu Riemann über die Hypothesen, die der Geometrie zugrunde liegen, außerdem ein flacher, fast quadratischer Bildband über Raumfahrt und ein Roman mit dem geheimnisvollen Titel Der Elfenbeinturm.

Die Bücher fallen Aiguo vor die Füße. Sein Peiniger tritt sie weg.

Dann nimmt er den Beutel in die Linke und schlägt mit der zur Faust geballten Rechten abermals zu, noch kräftiger als beim ersten Mal, keine Sturmramme mehr, ein Dampfhammer, fast auf Brusthöhe.

Aiguo hört ein Knacken. Er ist sicher, dass da Knochen brechen. Ihm wird schwarz vor Augen. Für ein paar Herzschläge verliert er das Bewusstsein.

Als er wieder zu sich kommt, hält Nianzu eine zusammengerollte blaue Zeitschrift in der Rechten wie einen Knüppel. Es sind die Physikalischen Blätter der DPG. Bald wird diese Zeitschrift nicht mehr so heißen, sondern Physik Journal. Der Schläger Nianzu aber wird im Jahr der Namensänderung nicht mehr am Leben sein.

Das liegt auch an dem, was er hier gerade tut, als oberster Tyrann des kleinen Dorfes und jüngster Sohn des Ortsvorstehers. Der Ortsvorsteher lässt die jungen Männer im Dorf Deutsch lernen, seit Nianzus ältester Bruder aus Westdeutschland zurückgekommen ist, wo er die Zukunft gesehen hat. Der Bruder wohnt nicht mehr hier, sondern ist mit seinem Wissen nach Beijing umgezogen, wo er bei Dengs vier Modernisierungen hilft.

Die Lehrerinnen aus der Hauptstadt sind teuer. Die Partei gibt Geld dazu, der Ortsvorsteher selbst legt den Rest aus.

Aiguos Großmutter sagt: »Am liebsten würde er nur seine eigene Brut unterrichten lassen, nicht Leute wie dich, die vielleicht nie etwas mit ihrem Wissen anfangen werden. Wann kommst du je nach Deutschland? Das ist wie der Mond! Aber er weiß, dass das nicht gut aussähe, wenn er nur seine Kinder ausbilden ließe. So bezahlt er eure Stunden mit. Ich gönn’s dem alten Betrüger, dass die andern Kinder sich so viel gescheiter anstellen als sein Nianzu.«

Aiguo war letzte Woche in Beijing, bei einigen Ämtern, im Auftrag von Nianzus Vater.

An seinem freien Tag hat er Nianzus Bruder besucht.

Dem gab er Geld, das Nianzu und Yin zuvor im Dorf gesammelt hatten. Sie wollten seine Abfälle kaufen: Zeitschriften und Bücher, die er aus Westdeutschland beziehen darf, aber nicht alle aufhebt. An die Physikalischen Blätter, Mathelehrbücher und Romane über Türme hatten Nianzu und Yin dabei nicht gedacht. Nianzu brüllt: »Autos! Autos, Frauen und Mode für die Mädchen! Bist du zu dumm, dir das zu merken? Autos! Erzähl mir nicht, dass er so was nicht hat! Ich hab’s selbst gesehen, als ich bei ihm war – Schränke voll. Was?«

Aiguo versucht zu blinzeln. Sein linkes Auge lässt sich nicht öffnen. Seine Unterlippe ist angeschwollen. Speichel und Blutschaum glänzen darauf.

Er denkt an seine Großmutter und daran, dass sie ausgerechnet heute zum Geflügelmarkt gehen muss. Wäre sie hier, bräuchte er von Nianzu und seinen beiden Maulhelden nichts zu befürchten. Denn so leicht es denen fällt, einen Jüngeren und Schwächeren zu misshandeln, so kleinlaut und feige sind sie vor dem strengen Blick einer Autoritätsperson, selbst wenn die Autorität nur daher rührt, dass der Ortsvorsteher ihr Achtung entgegenbringt und ihren Rat schätzt. Aiguos Großmutter ist die Witwe des angesehensten Arztes der Gegend.

Sie hat seinen Ruf geerbt.

Ein letztes Mal versucht Aiguo, sich zu rechtfertigen, würgend und atemlos: »Er … er hat … alles, was du … wolltest, was ich … bringen sollte. Aber er … er sagt, nein … das … rückt er nicht raus, auch nicht für Geld … Er sagt … du sollst lieber lernen, als … als Träumen nachzuhängen … von schnellen Autos und … Träume … ge… brauchte Träume. Er sagt, du sollst eigene Träume … sollst auf den Genossen Deng hören, wie euer Vater … Wissenschaft und Technik und die … vier Modernisierungen … Sonst gibt es keine moderne Landwirtschaft, keine moderne … Industrie und keine mo… Verteidigung, und wir …«

Die Physikalischen Blätter treffen mit lautem Klatschen Aiguos linke Wange. Der Schlag ist so heftig, dass Aiguo einen Schneidezahn verliert.

Er lutscht am Bruchstumpf herum und begreift: Eine Zurechtweisung vom älteren, erfolgreichen Bruder, der den Respekt des Vaters hat, ist das Letzte, was Nianzu hören will.

»Vier was? Schwein? Was? Vier Modernisierungen?«, schreit der Jähzornige. »Ich werde dir die Fresse modernisieren, du kleiner Haufen Scheiße! Und dann knöpfe ich mir den Herrn Bruder vor, das ganz große Stück Scheiße! Und dann kommt euer Genosse Deng dran, das allergrößte Stück Scheiße! Ich habe keine Angst vor …«

Yin, der während der Prügelorgie immer wieder aus dem Fenster gelinst hat, um rechtzeitig vor möglichen Zeugen zu warnen, fällt Nianzu ins Wort: »Lass ihn, er hat’s doch begriffen. Was soll das, willst du ihn umbringen? Und solche Reden über Deng …«

»Über Deng? Wen, Deng? Wer bist du, der Parteikommissar?«, kreischt Nianzu, jetzt völlig außer sich, und beginnt, mit der Zeitschrift den verblüfften Yin auf die Schultern, gegen den Hals und auf den Kopf zu schlagen. So lockert sich Yins Griff um Aiguos Arm. Der Gequälte erkennt, dass das seine einzige Chance ist, weiteren Schlägen zu entgehen. Er reißt sich von Yin los, schwingt mit dem frei gewordenen Arm weit aus und trifft Tuang. Der erschrickt und lässt Aiguo ebenfalls los. Zwei Schritte rückwärts entziehen den Gequälten der Reichweite seiner Peiniger. Beinah fällt er dabei über einen Stuhl, fängt sich aber im Stolpern, im Laufen. Vornübergebeugt rennt er nach rechts, zur Tür hinaus, auf die schlammige Straße und übers kleine Rübenfeld. Er hört die drei Verfolger fluchen, rennen.

Ein Bauer aus dem Nachbardorf, eine Gans unterm linken Arm, sieht die vier und lacht. Aiguo verspürt einen sinnlosen Hass auf den Mann, dann hat er mit seiner Flucht zu tun, mit Rennen, Keuchen, Panik.

Schmerzen spürt er nicht, als er sich den großen Zeh des rechten Fußes an einem schwarzen Stein anstößt. Der Zeh bricht an zwei Stellen, aber Aiguo hastet weiter, weint und keucht.

Tuang ruft bellend, atemlos: »Lass! Lass … ihn … laufen, den dummen Hasen!«

Tuang weiß, dass er und seine Kumpane zwar physisch stärker, aber nicht unbedingt schneller sind als der Gejagte. Auf dem Sportplatz hat Aiguo immer wieder kleine Siege errungen. Jetzt sieht er sich nicht um, sondern holt das letzte bisschen Beschleunigung aus dem geschundenen Körper.

Im Humpelgalopp erreicht er hohes Gras, verschwindet darin. Mit dunklen Flecken im Gesichtsfeld läuft er weiter. So, denkt er wirr, muss sich eine Rakete fühlen, die dabei ist, die Anziehungskraft der Erde zu überwinden.

Als Aiguo schließlich langsamer wird, geschieht das nicht willentlich, sondern von allein. Er hat die alte Betonröhre am abgetrennten, zugemauerten Kanalisationsabschnitt im äußersten Südwesten der Gemarkung erreicht. Aiguo wankt mit letzter Kraft in den Schatten. Er legt sich auf die kühle Krümmung.

Er fällt in eine Ohnmacht, die mehrere Stunden anhält.

Als er zu sich kommt, ist die Welt stiller, als er sie je erlebt hat.

Sehr leiser Wind bewegt das hohe Gras. Aiguo hört ein nasses Schmatzen, während er sich aufrichten will, weil er auf den Tiefpunkt der Röhre gerutscht ist, in eine Pfütze.

Sein rechter Arm, auf dem er gelegen hat, ist taub und kribbelt. Aiguo stemmt sich mit dem andern Arm hoch, dreht sich, richtet sich auf. Der gebrochene Zeh pocht dumpf, der Schmerz wird in den nächsten Stunden sehr viel schlimmer werden.

Gedämpfte Schritte auf hartem, trockenem Boden sind das Nächste, was Aiguo hört. Unwillkürlich duckt er sich, geht in die Hocke. Der Zeh sendet einen Stichschmerz das Bein hoch. Aiguo verbeißt sich den Aufschrei. Sind das die Schläger? Wie lange war er nicht bei sich? Eine laute, tiefe Stimme zerstreut seine Angst, so klingt keiner der drei: »Aiguo Sun! Bist du hier unten? Gib Laut!«

Aiguo fällt nicht ein, sich zu widersetzen, er ruft sofort: »Hier! Hier … an der Röhre!«

Wenig später kämpft sich ein Mann aus dem Dickicht, den Aiguo sofort erkennt: Es ist Herr Ho, eine Art Polizist, soweit Aiguo weiß, freilich ohne Uniform, aber in Amt und Würden. Herr Ho wohnt in der Kreisstadt, ab und zu kommt er beim Ortsvorsteher vorbei. Als er Aiguo entdeckt, macht er ein missbilligendes Lippengeräusch, dann stellt er sich vor ihn hin, nimmt ihn bei den Schultern und richtet ihn auf: »Junge! Wie siehst du aus? Eine Schande. Deine Großmutter ist von Sinnen vor Angst. Schau mich an! So. Mach die Augen auf. Beide. Ah, geht nicht, ja. Was ist? Heul nicht. Wer war das?«

Ohne Blubbern, aber mit einem Eifer, als habe er diese Sätze jahrelang zurückhalten müssen, platzt es aus Aiguo heraus: »Nianzu, Yin und Tuang, die drei Verbrecher, weil ich keine Autozeitschriften aus Beijing zurückgebracht habe, sondern Wissenschaft. Sie haben mich geschlagen, sie haben mich beschimpft und beleidigt. Mich und den Genossen Deng, weil ich …« Die Wahrheit, die er vorhin nicht sagen wollte, bricht sich Bahn: »Weil ich überzeugt bin, dass wir Wissenschaft lernen müssen. Deshalb habe ich gar nicht versucht, Nianzus Bruder zu überreden, mir Autozeitschriften und die Zeitschriften mit Frauen zu geben, sondern nur Wissenschaft und Bücher über die Zukunft. Wir sind im Rückstand! Unser erster Satellit ist erst 1975 in die Umlaufbahn geschossen worden! Die Imperialisten werden die Zukunft besetzen. Ich will meinen Teil tun, aber Leute wie Nianzu wollen … Nianzu hat gesagt, der Genosse Deng sei ein … ein Stück Scheiße!« Aiguo hat sich verausgabt. Er ist seine Anklage losgeworden und steht jetzt stocksteif da, vom Erlebten und vom Ausgesprochenen erschüttert. Herr Ho, einer von sechs Männern, die ihn stundenlang gesucht haben, schaut ihn lange an, forschend und zweifelnd.

Dann nehmen Hos Züge eine seltsame Weichheit an, die Aiguo so noch nie gesehen hat, als er fragt: »Das hat er gesagt? Dass der Genosse Deng ein Stück … Scheiße sei?«

»Ja«, sagt Aiguo.

Herr Ho befragt ihn für den Augenblick nicht weiter, sondern legt Aiguos Arm über seine Schulter und hilft dem Humpelnden aus der Grube.

Ho sagt nichts davon, was in Beijing seit drei Tagen geschieht; nichts über den Tumult und die Toten. Er klärt den Erschöpften nicht darüber auf, welche Folgen seine Anklage haben wird. Nianzu landet bald danach im Gefängnis und überlebt seine Haft nicht.

Aiguo erfährt fortan wohlwollende Förderung seiner Ambitionen. Bald wird er an derselben Universität studieren, die der Bruder des Mannes besucht, dessen Leben Aiguos Beschuldigung beendet hat. Aiguo wird sich später schämen für die Denunziation, wird Jahre in Reue verbringen.

Dass ihn aber jemand anderer bei der Betonröhre hätte finden sollen als Herr Ho, wird er sich nie wünschen. Denn ohne Herrn Ho hätte der Enkel eines Arztes und Sohn zweier bei einem Unfall verstorbener Bauern aus einer unterentwickelten Provinz des bevölkerungsreichsten Staates der Erde wohl niemals eine Rakete aus der Nähe gesehen.

2 | Dinner (2010)

Nach dem Essen, das der alte Russe für die niemals alternde Deutsche gekocht hat, sitzen die beiden am Kaminfeuer.

Sie trinken etwas, das die Deutsche gemixt hat und »Hot Toddy« nennt: »Whisky mit Honig, Zitronensaft, etwas heißes Wasser, nelkengespickt, Zitronenscheibe rein. Hab ich in Inverness gelernt, im Roboterlabor. Das zieht.«

Der alte Russe nickt langsam, nippt am Getränk, nickt wieder. »Jetzt könnte man sterben«, sagt er lächelnd. »Saufen, bis man einschläft, und nie mehr aus dem Rausch erwachen.«

Sie wackelt mit dem Kopf, als säße der auf einer Sprungfeder. Dann wird sie ernst und sagt, tief in den roten Ledersessel eingesunken: »Hab dich nicht so, Witali. Sterben? Es war doch kaum zu erwarten, dass jemand wie du einen so … hübsch eingeschneiten Ruhestand erleben würde. Freu dich lieber, dass das geklappt hat.« Sie schaut kurz zur Seite, durch die Butzenfenster. Wind treibt die Flocken über die schwarzen Tannen in alle Himmel. Es ist sehr warm hier. Witali Samulin nimmt ein dickes Buch vom Kaffeetisch, schiebt sich die Brille auf der Nase nach unten, blättert, brummt. Das Buch heißt Andere Zungen. Es ist eine linguistische Abhandlung über Glossolalie. Der Autor untersucht die Herstellung von Unsinn wie von Sinn mittels Sprache. Der Text streift gelegentlich das Philosophische, vor allem in den letzten zwei Kapiteln. Der Autor heißt Christian Winseck. Samulin nickt noch einmal über einen Satz, den er da liest, dann sieht er vom Text auf und sagt: »Du hast recht, es ist klug.«

»Klüger als menschenklug?«, fragt sie.

Samulin macht ein unverbindliches Geräusch. Dann sagt er: »Das nicht. Bloß ein weiterer Sprachwissenschaftler, der gerne Philosoph sein will. Wie nennen sie das im Westen? Linguistic Turn.«

»Englisch für: längliches Turnen«, höhnt die Frau.

Der Russe sagt: »Ich weiß, was du denkst. Er ist noch keine dreißig und steigt schon so tief in die Sachen. Den muss das Licht gelesen haben. Und ich verstehe, wie du drauf kommst: Es ist erstaunlich, wie viele Irrtümer er nebenbei erledigt, vermeidet, zurückweist, von Sapir-Whorf bis zu den Ideen der naiveren KI-Leute. Das … Begriffsinstrumentarium, das er sich ausgedacht hat …«

»Witali, überleg mal. Er hat kein formales mathematisches Training, abgesehen von ein bisschen Coding, Standard-Computerkram. Wie geht das, wie kann er so nah dran sein? Er schrammt millimeternah vorbei …«

»Ja, ja.« Samulins altersfleckige, schlanke rechte Hand winkt ab. Er mag es nicht, wenn sie anfängt zu schwärmen. Aber sie muss es sagen, es bewegt sie: »Nein, wirklich. Das ist ein prima Tintenfisch, der Junge. Wenn man dem nur noch ein kleines bisschen was beibrächte, ich weiß nicht … wenn er wüsste, dass es für das, was er da im dritten Kapitel bastelt, längst einen Namen gibt, dass das Begriffsverbände sind, und wenn man ihm erklären würde, wie man eine Atlas-Zerlegung macht, wie man substituiert oder …«

»Du willst ihn als Schüler. Wirst du ihm das sagen? Dass das der Grund ist, warum er mitsoll, auf deinen Flug? Weil seine Versuche, das Gebrabbel seiner Vorfahren zu verstehen, das … Pfingstwunder zu entzaubern, die Knoten in den Zungen der … Erleuchteten zu lösen, dich so beeindruckt haben? Oder wirst du ihm die Wahrheit sagen? Wirst du ihm sagen, dass du ihn ihretwegen brauchst? Wegen Alexandra?«

Die Frau blinzelt und sagt: »Was, Wahrheit? Ich sage nie die Wahrheit, wenn ich’s vermeiden kann, das weißt du doch.«

Er seufzt: »Phaaa … Also wirst du diesem … halben Kind eine Falle stellen. Du wirst mit seiner Eitelkeit spielen. Manchmal graut mir vor dir.«

Er tippt mit dem Zeigefinger auf das Buch, das auf der linken Lehne seines Sessels liegt, macht eine Pause, denkt nach. Schließlich sagt er: »Wir haben viele schöne Sachen gemacht damals. Folter, Mord, gelogen … Schrecklich. Aber du … du machst eine Kunst daraus. Du bist … davon abgesehen, dass ich, seit wir uns kennen, immer älter und gebrechlicher geworden bin, während du offenbar für immer dreißig bleiben wirst … du bist eine Schurkenfigur von Shakespeare. Du gehörst zu den Iagos dieser Welt. Du nutzt die Schwächen der Leute aus, für deine Zwecke.«

Sie bestreitet es nicht: »Ich nutze die Schwächen der Leute für meine Zwecke aus, aber die Leute nutzen ja auch immer wieder meine Stärken für ihre Zwecke aus.«

Er lacht, weil ihr Russisch gut genug ist für solche Spiele. Dann lehnt die Frau sich vor und sagt: »Witali, hast du die wichtigste Wahrheit vergessen, hinter all den Spielchen, die wir spielen?«

Er schaut sie fragend an. Sie sagt: »Die Wahrheit ist, wir haben nie die Wahl der Waffen. Wir wollen alles ändern. Der Feind will alles so lassen. Er hat die Wahl der Waffen. Die Waffen kommen aus dem, was da ist, aus dem Gegebenen, nicht aus unseren Ideen. Die Dysoniki sind der Feind, diesmal. Das ist eine besonders tragische Konstellation, denn sie waren mal wie wir, sie wollten alles ändern. Aber dann haben sie doch nur ein kleines Stück der Welt verändert, sich selbst. Das hat ihnen genügt, und jetzt soll alles so bleiben. Stimmt schon, ich lüge, was das Zeug hält, und hole mir Verbündete, wo ich sie kriegen kann. Aber es geht immer um dasselbe: Der Feind darf nicht gewinnen.«

Witali sagt: »Verbündete. Wen? Du holst dir den armen Jungen. Und meinen alten Protegé, aus London. Und die zwei Täubchen aus Amerika, die vom Licht Gelesenen. Und mindestens eine richtig junge Person, für die Zukunft, weil man ja nicht wirklich weiß, wie lange die Reise … Das wird deine Truppe. Aber reicht das?«

»Natürlich nicht«, sagt sie, »du kennst noch nicht die ganze Liste. Lass mich dir von weiteren Leuten erzählen. Ich kriege die Chinesen ins Boot, Witali. Es gibt einen Mann in Beijing, in den besten Jahren, physisch fit, er heißt Aiguo Sun. Lass mich dir …«

Witali Samulin hebt die rechte Hand, abwehrend, aber nicht aggressiv: »Kannst du noch mehr von dem Zeug machen?«

Er hält ihr das Glas hin. Sie lächelt, wie sie am liebsten lächelt, gewinnend: »Gib her, alter Säufer.«

3 | Messermonster (2015)

Meinhard Budde regt sich auf, er schimpft ins kleine Knopfmikrophon vor seinem Helmkinnband: »Wo seid ihr denn, ihr Arschlöcher? Ich hör nur noch den Hund.« Knistern, dann Lachen im Ohrempfänger: »Es heißt Anschleichen, nicht Antrampeln. Wenn dir das zu nervig ist, wärste vielleicht besser in Deutschland geblieben.«

Budde ächzt, dann erwidert er im Weiterstapfen, während der Hund vor ihm an der Leine zerrt: »Wennste mich fragst, die ganze Bundeswehr hätte daheimbleiben sollen. Ich weiß, wir sind nicht die Bundeswehr. Aber wir sind auch nicht genau was anderes. Wir sind ein Teil der Bundeswehr, den es nicht gibt. Was wollen wir in diesem Scheißland? Das Grundgesetz verteidigen? Die ham doch gar keine Vorstellung, da in Berlin, wie’s hier zugeht. Schicken uns diese Tussi, und die sagt, hoppla, da ist was vom Himmel runtergefallen, geht das mal suchen, hinter den feindlichen Linien natürlich, im ähm … Gebiet der Aufständischen. Nö, ich sag euch nicht, wie ich heiße, geht euch auch nichts an, für wen ihr im finsteren Wald mitten in der Nacht das Stöckchen holen geht. Die in Berlin wissen wahrscheinlich nicht mal, dass es hier überhaupt Wälder gibt. Die denken, das ist alles Wüste hier oder Steppe, wie beim Karl May …«

»Du hörst dich auch gern quatschen, Budde, was?«, schaltet sich ungehalten der Leutnant vom Spähsitz ins Gespräch ein.

»Entschuldigung, ne …«, murmelt der Hundeführer, dessen schönes Tier, ein kräftiger Schäferhund namens Ronny, der Einzige aus dem ganzen Diensthundezug ist, den man dem Bataillon für diesen Einsatz zugestanden hat.

Kosnitz lässt die Entschuldigung nicht gelten: »Dein Geplapper wird protokolliert. Was glaubst du, was die Einsatzleitung mir erzählt, wenn ich jeden Arsch von ›Aufständischen‹ quasseln lasse?«

Buddes Lippen ziehen sich zum Strich zusammen, während er denkt: Das isses also, was diese Hampelmänner interessiert, politisch korrekte Sprachregelungen. Wenn ich, wie vorgeschrieben, »irreguläre Kräfte« gesagt hätte statt »Aufständische«, gäb’s kein Problem.

Budde nickt dem Kameraden Storz stumm zu, der mit vorgehaltenem Gewehr auf die kleine Lichtung tritt, dicht gefolgt von Lepsch und Wilke.

Ursprünglich war die Einheit als Ergänzung technischer Aufklärung aus der Luft gedacht. Sobald die Dislozierung großer Truppenkörper beobachtet wurde, sollten die »Schleicher« und »Schlangen« am Boden die Logistik des Feindes auskundschaften, inklusive Klärung und Ortung von Fernmeldeanlagen, Depots, Hauptquartieren, Funkstellungen und Nachschubwegen. Aber die Irregulären sind hier so irregulär, dass man die Aufgaben keiner Einheit am Lehrbuch entlang durchplanen kann.

Budde vermutet, dass eine weitere, ebenfalls irreguläre Partei sich in dieses von Stammesfehden, Drogenbandenkrieg und politischem Widerstand gegen die Regierung verwüstete Gebiet drängen will und dass das »Päckchen« (Kosnitz), das hier runtergefallen ist, etwas damit zu tun hat.

Den Regierungstruppen, mit denen wir verbündet sind, denkt Budde, kann man den Job nicht überlassen, das Päckchen zu finden. Sie werden noch in zwanzig Jahren nicht in der Lage sein, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln, wenn die Erfahrungen, die Budde im Feld und bei der Ausbildung im Hinterland mit ihnen gemacht hat, einigermaßen verlässliche Indikatoren sind. Den Leuten fehlt Motivation (na ja, überlegt Budde, motiviert wäre ich an ihrer Stelle wohl auch nicht), sie sind physisch alles andere als fit und besitzen keinerlei Vorkenntnisse in irgendwas. Budde selbst hat erlebt, dass einige sogar die Batterien aus ihren Nachtsichtgeräten rausgenommen haben, um daran zu lutschen, weil sie denken, dass ihnen das Kraft und Ausdauer verleiht.

Was macht man mit solchen Leuten? Sie sind nicht böse, sie sind nicht dumm, aber woher sollen sie wissen, wie die Gegenwart funktioniert, die ihnen immer nur Bomben und Besatzer geschickt hat? Wenn man denen das Batterielutschen verbietet, ohne Erklärung, denn für Physikunterricht ist keine Zeit, dann machen sie’s halt heimlich.

Befehl und Gehorsam: Diese bescheuerte Mission hier, Ostereier aus dem All suchen, wird von einer unbegreiflichen Frau aus Berlin befehligt, geheime Scheiße, und das Härteste ist, wir machen für diese Bürokratin, die letzte Woche via Indien hier eingeflogen wurde, die Laufburschen, ohne dass wir irgendwas über sie wüssten.

Budde hat sie bislang nicht mal gesehen.

Storz, der mit Kosnitz bei der Lagebesprechung und Befehlszuteilung war, hat erzählt, er habe noch nie eine so arrogante Zivilistin derart nah am Feld erlebt. Kosnitz soll nachgefragt haben, wie er sie eigentlich anreden solle. Auf diese Nachfrage – das ist so schlimm wie lustig, Storz hat sehr gelacht beim Erzählen – soll sie gesagt haben: »Nennen Sie mich Miss Berlin, Ella Guru oder Debra Kadabra. Hauptsache, Sie hören mir zu, wenn ich Ihnen sage, was Ihre Leute zu tun haben.«

Budde schmunzelt, als er sich daran erinnert. Da schlägt der Hund an.

Buddes Hand legt sich aufs Holster an der rechten Hüfte, weil etwas in der Art, wie das Tier die Ohren aufstellt, die Schultern senkt und die Beine durchdrückt, anders ist als sonst.

Mündungsfeuer flammt aus Wilkes Gewehr. Storz schreit.

Wilke hebt die Waffe auf Schulterhöhe. Budde hat nichts kommen sehen, nichts gehört. Als vor ihm etwas Großes, Kantiges und Tiefschwarzes in die Höhe schießt wie ein Grabstein mit Armen, hat er die Waffe freigefummelt und schießt.

Zu spät, zu ungenau: Ein weiches Geschoss, größer und langsamer als eine Kugel, trifft ihn am Kopf, halb frontal, halb seitlich. Er erkennt gerade noch, dass sein Nachtsichtgerät an der rechten oberen Gesichtsfeldseite einen Sprung bekommen hat; schon trifft ihn ein dumpfer, ungeheuer kraftvoller Schlag auf der Brust. Der Stoß wirft ihn rücklings zu Boden. Budde rollt ab. Über ihm klirrt es, dann knattert etwas wie Segeltuch, nah am Ohr, so dass Budde instinktiv den Kopf senkt und die Wange in den Dreck drückt. Mehr Schüsse, laut und schnell. Der Sprechbügel ist zerbrochen. Budde kann nicht um Hilfe rufen.

Jetzt lärmen die Schüsse so, dass er auch nicht mehr hört, was Kosnitz kreischt.

Budde schließt die Augen. Er weiß, dass das idiotisch ist. Er versucht, sich zu konzentrieren und herauszufinden, was er tun soll.

Die Waffe.

Er öffnet die Augen wieder und will sich gerade auf den Rücken drehen, um sich wie ein Klappmesser aufzurichten und den Kameraden beizustehen, da bohrt sich von hinten etwas in seine Schulter und spießt ihn am Boden auf. Er schreit vor Schmerz. Der Spieß ist stahlhart und eiskalt. Buddes Finger öffnen sich, er lässt die Waffe los. Entsetzt spürt er, wie etwas sich seinen Helm greift, eine Klaue, Klammer, daran zerrt, zieht, ruckt, so dass sein Kopf malmend hin und her geschoben wird. Er schmeckt heiße Tränen. Dann macht es »zssp«, weil ein scharfes Instrument seinen Kinngurt durchtrennt. Der Helm wird ihm vom Kopf gerissen. Ein Tritt. Die Waffe fliegt ins Unterholz. Budde rechnet damit, dass er jetzt erschossen oder mit einer Klinge in den Kopf erstochen wird. Stattdessen wird das Metall, das ihn am Boden fixiert, so schnell und brutal aus seinem Leib gezogen, wie es hineingestoßen wurde. Das Schwere, das Kantige mit den vielen Armen entfernt sich. Es stapft, es stampft.

Das muss ein gigantisches Gewicht haben, ist aber offenbar sehr beweglich: Fünf Sekunden später hört Budde das Ritsch-Ratsch-Ritsch-Ratsch, mit dem es sich regt, und das klingt wie ein Auf- und Zuklappen riesiger Scheren, gar nicht mehr.

Schüsse und Schreie sind verstummt. Ächzend dreht sich der Soldat auf die Seite mit der intakten Schulter und versucht, sich aufzurichten. Dabei blickt er nach rechts und sieht Fleisch. Ist das der Hund? Ist das ein Kadaver? Nein, nur ein Stück davon, erkennt er blinzelnd im schwachen Sternenlicht. Was da liegt, glänzt wie eine mit dem Messer sauber aufgeschnittene Blutorange. Es ist der hintere Teil des Hundes.

Budde steht auf, seltsam ruhig, als sei er gar nicht mehr in Gefahr, sondern eben gestorben, und müsse nur noch den Ausgang ins Jenseits suchen. Er geht auf der kleinen Lichtung herum und schaut sich an, was das Scherending zurückgelassen hat. Storz liegt da, die Arme sind weg, links und rechts vom Rumpf schimmern große schwarze Lachen. Das Gewehr liegt daneben. Von Lepsch findet Budde nur Teile, die er nicht genauer betrachten will. Wo ist Wilke? Er entdeckt ihn an einem abgebrochenen Baum, der Stamm ist nur noch so hoch wie ein Mann, und der Mann hängt daran, festgenagelt mit langen, schwarzen Bolzen.

Budde geht näher ran und wundert sich dabei, dass er das alles so gut sieht. Der Soldat inspiziert die Bolzen – wenn die Spitzen, die wohl aus Wilkes Brust und Bauch ausgetreten sind und sich dann in den Baum gebohrt haben, nicht sehr viel länger sind als nötig, um die Fixierung so stabil zu halten, wie sie aussieht, dann sind diese Bolzen etwa drei Handbreit lang, denkt Budde und will gerade Wilkes Helm untersuchen, ob die Funkvorrichtung noch intakt ist, mit der er vielleicht Hilfe anfordern kann, da hört er das Geräusch von vorhin wieder, leise noch, aber rasch lauter werdend, im Näherkommen: Ritsch-Ratsch-Ritsch-Ratsch, Scheren, auf denen ein Ding geht, das seine drei Kameraden und seinen Hund in wenigen Sekunden niedergemacht hat.

Die Schulterverletzung schmerzt ihn und brennt. Er könnte davonlaufen.

Aber die Geschwindigkeit, mit der die andern und das Tier gestorben sind, legt nahe, dass das sinnlos wäre. Anstatt nachzudenken, was er tun soll, geht Budde in die Knie und lässt sich da, wo Storz sein Gewehr verloren hat, zu Boden fallen. Er greift nach der Waffe des Kameraden und wird im selben Moment von mehreren Messern getroffen. Zwei stecken in seiner linken Flanke, eins schneidet ihm die linke Wange auf.

Ein weiteres durchbohrt den linken Fuß.

Budde hat sich auf den Rücken gedreht, reißt das Gewehr hoch und kann jetzt, anders als vorhin, das Ding deutlich sehen, da es sich auf drei seiner Klappbeine niederlässt und sein Gewicht nach vorne schiebt, um mit zwei säbelnden, sich aneinander wie an Schleifsteinen wetzenden Armen dem letzten Überlebenden aus dem Verband den Rest zu geben.

Es ist eine Mischung aus Menschengestalt, Spinne und großem Hirschkäfer – etwa drei Meter lang, alles in allem.

Das Wichtigste für Budde, der nicht gelernt hat, auf Roboter zu feuern, ist, dass das Ding einen Kopf hat – kegelförmig, oben spitz zulaufend, mit einer Art rotem Ofenfenster, wo bei einem Menschen der Mund wäre. Da sind Augen, wenn auch mehr als zwei, da ist eine Stirn.

Auf die schießt der Soldat, bis sein Magazin leer ist.

Das Ding hält inne, wankt.

Dann fällt es um, mit dem Oberkörper genau auf Buddes rechtes Bein, das bricht; ein Schmerz, der so plötzlich und gewaltig durch in fährt, dass der Hundeführer erst schreiend zusammenzuckt, sich dann unter großen Qualen sinnlos aufbäumt und endlich zurückfällt ins Schwarze, ins Nichts.

Als er das erste Mal zu sich kommt, würgt ihn etwas im Hals und stört ihn im Mund. Es ist ein Stück Plastik, bitter, wie mit abgestandenem Bier gewaschen. Er will es loswerden, zutzelt dran herum. Dann wird ihm klar: Es steckt auch in der Nase. Er atmet damit, es hebt und senkt sich auf seiner Brust, nein, tiefer, in seiner Brust? Lichter, gelbe und goldene. Stimmen.

Riesige Müdigkeit, eine Flutwelle aus flüssigem Blei, die ihn wegschweben lässt, zusammendrückt, auslöscht.

Als er das zweite Mal aufwacht, wird er getragen, auf einer Liege, und erkennt Menschen neben sich, Uniformen, das Heer, meine Leute. Die Sonne, ein sehr blauer Himmel, keine Wolken. Motoren, ein Flugzeug? Die Ohnmacht quillt in ihm auf wie ein Schwamm, der sich vollsaugt. Er will sie niederkämpfen, er will sprechen. Budde hat jetzt kein Plastik im Mund oder in der Nase, aber es kommt keine Sprache, nur ein Pusten, verschleimt, verpfiffen, verloren. Von den Rändern her wird’s erneut dunkler, dunkel, schwer und schlapp.

Er ist wieder niemand, wieder fort.

Beim dritten Mal ist eine Krankenschwester neben seinem Bett zugange, die ihn sagen hört: »Wo … Scheiß …«, und sich sofort zu ihm runterbeugt, ihn anlächelt. Sie hat ein Piercing im rechten Nasenflügel und grüne Haare. Er versteht nicht gut, was sie sagt, irgendetwas mit »Herr Budde« und »herzlich« und »Doktor rufen?«.

Sein Herzschlag stört ihn beim Hören, der ist zu laut. Dann zwitschern Vögel, nicht weit weg, und ein Mensch lacht, und etwas fällt zu Boden, auf einem langen, hallenden Gang, in einer Klinik, wie es sie, denkt er, bevor er wieder wegbricht, in dem Land, in das man ihn geschickt hat, jedenfalls nicht gibt. Heißt das, er ist zu Hause, in Deutschland?

Das vierte Erwachen findet wenige Minuten nach dem dritten statt und ist von außen herbeigeführt. Ein Arzt leuchtet mit einer Lampe, nachdem er seine Lider mit den Fingern hochgeschoben hat, in Meinhard Buddes Augen. Meinhard spuckt und spotzt, haut mit der linken Hand aufs Bett und sagt: »He, was … was soll … wollt denn … ihr?«

»Oh«, sagt der Arzt. Meinhard ist jetzt voll bei sich, reißt die Augen auf und schimpft: »Hier, da, so ein … Echt. Wer … was ist das denn jetzt hier? Scheiß.«

»Sie sind«, sagt der junge Arzt so verbindlich wie möglich, »in einem Bundeswehrkrankenhaus bei Hannover, man hat sie heimgeholt, um …«

»Ja, okay«, schneidet Meinhard dem Mann heiser das Wort ab. »Okay. Hannover. Gut. Aber … aber jetzt … jetzt mal im … Ernst.« Er kämpft mit den Worten, und weil er vom Kämpfen was versteht, kriegt er sie in den Griff: »Scheiß, Mensch, kann ich hier ’ne Cola haben … bitte nicht diesen … Diätscheiß. Eine … gescheite Cola.«

Der Arzt nickt.

Die ersten zwei Wochen Reha sind frustrierend. Meinhard war in seinem ganzen Leben als Surfer, Motorradfahrer und Soldat nie körperlich so lädiert, dass er hätte wieder laufen, atmen, greifen, sich bewegen, atmen, seinen Körper bewohnen lernen müssen. Er nutzt die Gelegenheit, sich mental neu zu sortieren. Er überlegt eine Weile, ob er den Dienst vielleicht quittieren soll. Übelnehmen wird ihm das niemand, weiß er. Meinhard telefoniert mit ein paar alten Freunden, um herauszufinden, wie’s mit Arbeit aussieht, im Autohandel vielleicht oder im Sportbedarfsgeschäft eines Freundes.

Seine Mutter kommt ihn aus Nürnberg besuchen. Mit seiner letzten Exfreundin führt er ein zähes Telefonat, das ihm klarmacht: Das wird nix mehr, das war vielleicht nie was. Keiner von der Truppe kommt vorbei und sagt ihm, was er wem erzählen darf. Vielleicht kennen sie ihn einfach genau genug, dass sie wissen: Er sagt niemandem mehr als »Kampfeinsatz« und »Glück gehabt«. Er behält die Geschichte vom Robotermonster für sich, so dass ihm nach einer Weile selbst nicht mehr glaublich erscheint, dass sie sich überhaupt so abgespielt hat, wie er sie zu erinnern meint.

Am dritten Sonntag nach der Cola klopft es kurz vor dem Mittagessen an seiner Zimmertür. Als er »Ja, bitte?« sagt, treten zwei Männer in Zivil ein, denen er haltungshalber sofort anmerkt, dass sie seinem Arbeitgeber dienen. Die beiden stellen sich als »Ebersberg« und »Sprengel« vor, mit jeweils kurzem Händedruck, den Meinhard genauso energisch erwidert.

Niemand salutiert, man erkennt einander als das, was man ist.

Meinhard steht auf, die beiden setzen sich gar nicht erst. Ebersberg kommt zur Sache: »Man hat Sie eine Weile in Ruhe gelassen, Budde.«

»Ich hab geschmort, ja«, sagt Meinhard. »Hab mir aber schon gedacht, dass das Vaterland noch nicht fertig ist mit mir.« Ebersberg sieht freundlich, wenn auch mit leicht zusammengekniffenen Augen, über die kleine Anzüglichkeit hinweg: »Wir sind hier, um Sie abzuholen und zu einer Nachbesprechung zu bringen. Ich sehe, Sie stehen gerade. Ihr Bein ist wiederhergestellt.«

»Meine Erlebnisse …«, setzt Budde an, aber Sprengel schneidet ihm das Wort ab: »Uns brauchen Sie das nicht zu erzählen.«

»Und auch sonst niemandem, stimmt’s?«, sagt er und geht dabei schon zum Kleiderschrank, Jacke und Schuhe holen, Mitbringsel seiner Mutter.

Die beiden Boten schweigen dazu. Sie begleiten ihn wortlos in die Tiefgarage, wo sich Sprengel ans Steuer eines geräumigen schwarzen Mercedes setzt und Ebersberg neben Meinhard auf den Rücksitz.

Es ist herbstlich draußen, was der Genesende von ein paar Spaziergängen und täglich Hunderten von Blicken aus dem Fenster her schon weiß. Heute scheint eine schöne Sonne an fast wolkenlosem Himmel. Es hat länger nicht geregnet. Die bunten Blätter unter den Scheibenwischern sehen ausgetrocknet aus, als könnten sie jeden Moment in der Sonneneinstrahlung zu Staub zerfallen.

Man fährt nicht lange, gerade vierzig Minuten, durch Vorstadtsiedlungen, über eine Landstraße hin, dann auf ein altes Industriegelände und dort bis zu einem hohen, elektrisch gesicherten Zaun mit Wachtürmchen, auf denen Bewaffnete stehen, wie am Eingang, bei einem Pförtnerhäuschen, wo Ebersberg eine Magnetkarte abgibt, die ein Soldat einliest und zurückgibt. Dann fährt Sprengel aufs Gelände.

Meinhard Budde hat sich schon gedacht, dass der Ort, an dem man ihn debriefen wird, nicht allzu weit von seinem Krankenhaus samt Rehazentrum entfernt gelegen sein kann; nicht, weil er so wichtig wäre und man deshalb in seiner Nähe alles erledigt, was in seiner Sache zu erledigen ist, sondern umgekehrt: Man wird eben ein Krankenhaus ausgesucht haben, das nicht weit von da liegt, wo alle weiteren Entscheidungen fallen, die ihn betreffen.

In fünf Jahren als Berufssoldat hat er noch nie eine militärische Forschungseinrichtung betreten, ist aber intelligent genug zu erkennen, dass er jetzt in eine geführt wird, zunächst eine Art breiten Rampengang hoch, an verschlossenen Türen vorbei, manche bewacht, andere nicht, passiert von Leuten in Uniform, anderen in Zivil.

Sprengel ist beim Auto geblieben.

Ebersberg bringt Budde zu einem Aufzug. Gemeinsam fahren sie in die Tiefe, ins vierte Untergeschoss. Die Unterkellerung reicht, wie Budde an der Schalttafel erkennt, insgesamt sechs Etagen tief. Als die beiden Männer aus dem Fahrstuhl treten, während andere Leute weiter abwärtsfahren, muss Meinhard sich die Hand vor die Stirn halten, so grell ist das Licht in der Halle. Sobald sich seine Augen an das Gleißen aus siebzehn Scheinwerfern gewöhnt haben und an den Saal, in dem locker zwei große Kampfhubschrauber Platz hätten, sieht er in der Mitte Gestelle und Ablageflächen, Gasflaschen und Monitore auf Rollwagen, Tapeziertische mit Werkzeug auf Öltüchern, medizinische Apparate aller Art, Besteck in sterilen Becken, Winden, Pumpen, Akkus, ein Waschbecken, einen Glastisch, auf dem ein Glas mit einer gold- bis malzbraunen Flüssigkeit steht, die sachte dampft, wie ziehender Tee.

In der Mitte der Mitte, zwischen Schraubstockklammern fixiert, erblickt er etwa die Hälfte – Meinhard schätzt, es ist wohl der obere und vordere Teil – der Maschine, die ihn in einem weit entfernten Land vor ein paar Wochen fast umgebracht hätte.

An der Maschine steht ein Mensch und stochert darin herum – eine Frau mit weißem, struppig-punkig kurzem Haar, in weiter olivgrüner Hose, schweren Stiefeln, Holzfällerhemd mit Hosenträgern drüber. Aus der Entfernung von sechs, sieben Metern schätzt er sie auf Anfang, Mitte dreißig. Sie trägt eine Plastikschutzbrille und sagt laut und deutlich: »Danke, Ebersberg, Sie können gehen.«

Der Abgefertigte entfernt sich ohne ein weiteres Wort.

Meinhard Budde bleibt, wo er ist.

»Jetzt kommse halt näher, Mann. Sie können mir hier grad was helfen. Sind Sie mechanisch geschickt?« Befehlston geht anders, aber der Soldat folgt, weil er hergekommen ist, um sich etwas erklären zu lassen, und es ganz danach aussieht, als habe man ihm diese Frau vorgesetzt, damit sie genau das tut.

Als er nah genug bei ihr ist, reicht sie ihm eine kleine Stabtaschenlampe, nicht dicker und nicht länger als sein Zeigefinger, und fordert ihn mit Blick und Kopfbewegung auf, da hineinzuleuchten, wo sie mit Pinzette und Nadel im halboffenen, zum Teil erkennbar von schwerer Munition lädierten Schädel des Ungeheuers herumfummelt.

Dazu sagt sie leise: »Hier, so’n bisschen … bisschen rechts … richtig. Sehen sie die kleinen Druckstutzen da? So … vooorsichtig ablösen und … ja, genau, am Getriebegehäuse … ich hebe jetzt den Deckel, prima hier ist sie schon, die Ritzelwelle, da das … dieses radiale Lager, ganz schön winzig, was? Nehmen Sie mal die Pinzette. Halten Sie das mal offen. Den Zapfen wegdrücken, genau. Ich brauch mal … puh«, sie lässt ihn allein und geht zu dem Tisch mit dem großen Grogglas, auf dem außerdem eine Flasche Scotch steht und ein paar halbierte Zitronen liegen, eine Plastiksafthandpresse und anderes Zubehör für einen Barkeeper daneben. Sie nimmt das Glas mit dem dampfenden Zeug drin, nippt daran, stellt es wieder hin. Meinhard sagt: »Sie sind öhm … Ella Guru? Oder … Debra Kadabra?«

Die Frau lacht, es klingt melodisch, sympathisch, auch anerkennend.

Dann sagt sie: »Geben Sie mal her. So. Gut.«

Sie nimmt ihm die Pinzette ab und drückt an der Stelle, an der sie eingeklemmt war, das kleine Gerät tiefer, bis es auf einen Kontakt trifft, den sie anklickt. Ein leises hydraulisches Zischen ist hörbar, dann zieht die Frau das Ding raus, legt es auf den Tisch zu ihrem Dampfglas, nimmt sich das Glas erneut, schluckt zweimal große Mengen vom Getränk und kehrt zurück, um mit beiden Händen, einer oben, einer unten, die große Mittelscheibe in dem geöffneten Chassis festzuhalten und sie zu lockern: »Klasse … gleich ham wers. Einen Schritt zurück, bitte. Weiter reinleuchten. Bisschen schräger.«

Meinhard Budde kann ihren Atem riechen. Es ist ein Duft wie von Honig, Limette und Minze, nicht unangenehm, aber stark alkoholhaltig.

»So«, sagt sie noch mal, dreht die Scheibe im Uhrzeigersinn etwa um 60 Grad, dann löst sie den Deckel unterm Deckel, hebt einen Teil des Schädels ab und legt frei, was darunterliegt: neun Becken, zwei davon verschmort, geschwärzt, in der Mitte ein Zylinder. In sieben der Becken liegen Augen samt Muskeln – hell wie Eiweiß die Kugeln, von feuchtem Film überzogen, rot wie Nagelbetten die Muskelstränge, Lidheber, Ulmenkrolle, kleine Bändchen. Meinhard gibt ein überraschtes, auch leicht angewidertes Geräusch von sich.

Die Frau sagt: »Ja. Hammer, nicht? Schock. Und frisch gehalten, wochenlang! Das Hirn ist kaputt, die Schüsse haben es verbrutzelt, durch zwei der Augen, aber das Konservierungssystem läuft noch, wahrscheinlich Monate – wie bei Menschen Haare und Fingernägel weiterwachsen, nach dem Tod.«

Sie beugt sich seitlich über das Ding, wo Meinhard jetzt Deckplättchen ausmacht, auch Augengläser, dunkel getönt. Eins davon nimmt die Frau zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand und zieht es raus, dann geht sie leicht in die Knie, um in das Auge hineinzusehen: Iris, Pupille. Sie sagt: »Dacht ich mir’s doch. Das reicht. Sie sind ja genau zum richtigen Zeitpunkt aufgekreuzt, ich mag dieses militärische Timing.«

Damit schiebt sie das Plättchen wieder an seinen Ort, schraubt die Abdeckung wieder drauf, holt sich die Pinzette vom Tisch, sticht erneut in den Kontakt. Das Zischgeräusch ist dasselbe wie vorhin, das Ding wird wieder abgedichtet.

Meinhard Budde versteht, dass seine Hilfe nicht mehr nötig ist, und gibt der Frau die kleine Lampe zurück, die sie in ihrer rechten Hosentasche verschwinden lässt.

»Was dachten Sie sich doch?«, fragt er. »Sie haben gesagt, als Sie … in dieses Auge geguckt haben …« Sie nickt, trinkt wieder, stellt das Glas ab: »Ja. Das Auge. Ich dachte mir, ich kenn es wohl. Und so ist es, ich kenn’s. Es gehört einem alten Freund, wie die andern acht auch. Witali Samulin. Will sagen, er hat nie mit diesen Augen geguckt, aber das genetische Material … na ja. Bisschen Mensch, bisschen Spinne, so bauen die. Vielleicht ist das der ganze Unterschied zwischen denen und mir, die Eleganzfrage: Sie mögen Spinnen, ich bevorzug den Oktopus. Als Modell für die Zukunft, meine ich.«

»Wissen Sie was? Das ist alles ganz irre, was sie mir hier erzählen und zeigen. Das wissen Sie hoffentlich«, sagt Meinhard Budde.

»Pfff. Ich seh’s pragmatisch. Sie sind hier, Meinhard Budde, weil ich Leute brauche, die’s auch pragmatisch sehen können. Sie haben … es war Ihre erste Begegnung mit einem Dysonik, es war überhaupt eine der ersten Begegnungen zwischen Dysoniki und Menschen auf der Erde. Ohne was drüber zu wissen, haben Sie das Ding abgeknallt. Einfach … pragmatisch, im Dunkeln: Was ist das für ein Ding, hat das einen Kopf, okay, wenn es einen Kopf hat, dann schieße ich doch auf den Kopf. Fertig, Leben gerettet, Dysonik fällt um. Erstklassig.«

Budde lässt sich nicht schmeicheln: »Nix wie Glück. Da Sie wissen, wer ich bin, wäre es nett, wenn ich auch wüsste, wer Sie sind, oder?«

Sie lächelt breiter, ihre grünblauen Augen funkeln: »Wäre es bestimmt. Aber im Moment sind wir da noch nicht. Auf dieser Höhe der Bekanntschaft arbeite ich normalerweise mit ausgedachten und vorläufigen Namen.«

»Okay. Aber … wie soll ich Sie anreden?«

»Was weiß ich … Frau Rinderherz?« Sie hebt die rechte Augenbraue, denkt nach, dann: »Ja, das passt. Rinderherz, genau. Regina Rinderherz.«

Sie streckt ihm die Hand entgegen, was ihn so überrumpelt, dass er sie ergreift und zweimal schüttelt. Dann sagt Regina Rinderherz: »Cool. So. Sie haben das überlebt, und da, wo ich hinmuss, gibt es mehr davon. Was würden Sie dazu sagen, wenn man Ihren Sold verzehnfachen würde, für ein paar Jahre Arbeit, keineswegs nur Kampfeinsätze, vielleicht gibt’s auch gar keinen Kampf. Ich brauche Leute mit wenig Gepäck, null Familie, so Zeug. Leute, die sich gut schlagen gegen … Unerwartetes, das sind Sie auch. Was meinen Sie?«

»Ich muss es im Sack kaufen? Sehr viel mehr als das, was Sie mir schon gesagt haben, werden Sie mir nicht sagen, bevor ich mich entscheide, richtig?«

Frau Rinderherz nickt.

Er seufzt: »Geheimnisse. Eine Frau namens Rinderherz, die keine Vorgesetzten hat oder von denen jedenfalls nicht kontrolliert wird …«

»Nur weil ich hier alleine … nein, aber ich bin ja nicht alleine, nicht? Da die Webcam im Laptop und da die Kamera und dort noch eine …«, sie deutet in mehrere Richtungen, überall sind Linsen, sie hat recht. Dann sagt sie: »Das ist nur, weil … ich habe ungern Leute mit im Raum, bei der Arbeit. Aber zur Sache zurück: Kann ich auf Sie zählen?«

Meinhard Budde denkt an die Gespräche mit seiner Ex, mit seiner Mutter, an die Berufsaussichten. Autos verkaufen oder Sportartikel.

Er streckt die rechte Hand noch einmal der seltsamen Frau entgegen: »Klar, egal.«

»Das ist die richtige Einstellung«, freut sich Frau Rinderherz und nimmt noch einen Schluck von ihrem heißen Gebräu.

»Was ist das eigentlich für Zeug?«, fragt Meinhard.

Sie antwortet: »Hot Toddy. Soll ich Ihnen auch einen machen?«

»Unbedingt«, sagt der Soldat.

4 | Hyperstation (1989)

Alexandra Burkhard heißt für fast alle »Alex«.

Ihr Freund Jochen nennt sie »Luzi«, aus Gründen, die nur sie beide was angehen.

Alex wird übermorgen zwanzig Jahre alt und kann gar nicht mehr darauf warten. Geburtstag, sagen alle Nerven, auch der Sonnenstrahl, der ihre Nase kitzelt, das strahlende Licht in den obersten Fenstern unterm Dach über den Gleisen, als Alex, die nicht mehr lange Luzi sein wird, sich aus ihrer Lederjacke mit den siebzehn Ansteckern und den drei Aufnähern (die nicht aufgenäht sind, sondern mit Nieten fixiert, Nähen ist für Brave) herausarbeitet. Sie streckt die Arme nach beiden Seiten, gähnt lange und sieht sich dann um.

Alle schlafen noch, auf ihren Isomatten, zwischen ihren Backpacks, in ihren Schlafsäcken.

Ein Offizieller hat ihnen gestern Abend erlaubt, hier zu übernachten, irgend so ein Typ von der königlichen Eisenbahn, die in ganz England (oder nur unterhalb Schottlands? Ganz genau hat Alex das nicht verstanden, ihr Englisch reicht dafür nicht) bestreikt wird.

Der Typ hat sich von Jochen erklären lassen, dass das Budget junger Interrailtouristen so knapp kalkuliert ist, dass sie sich’s einfach nicht leisten können, wegen »this strike stuff« eine zusätzliche Übernachtung in London zu finanzieren.

Alex zieht einen angebissenen Nuts-Riegel aus der Brusttasche des rotschwarzen Holzfällerhemds, das Jochen ihr, wie er sagt, »für alle Ewigkeit geliehen« hat.

Sie krumpelt den Schokofettklumpen aus dem Papier, steckt ihn sich komplett in den Mund, steht auf und fängt an zu kauen. Sie schüttelt ihren Kopf, den »Läusekopf«, wie ihr trauriger Vater sagt, der sie früher auf ein Podest gestellt und angebetet hat, als sie seinem religiösen Blödsinn noch gehorchen konnte.

Damals, etwa bis zum sechzehnten Lebensjahr, bevor sie sich in Jochen verliebt hat, war jede ihrer Mädchenfrisuren für den Vater »also wie ein Filmstar«, jede Bastelarbeit zu Weihnachten »ein echtes Kunstwerk« und jede gute Schulnote ein Nobelpreis.

Seit Jochen ihr Freund ist, heißt es daheim: »Sitz nicht so, das gibt einen Haltungsschaden«, »Schmatz nicht«, »Verdreh nicht die Augen«.

Diese Sprüche stellt sie sich inzwischen nur noch vor, solche Szenen erlebt sie nicht mehr. Seit dem Abi wohnt sie nämlich bei Jochen in der riesigen Villa auf dem Hügel, als indirekter Gast seiner Eltern, die sie nie sehen muss, so groß ist das Haus.

Dass Jochens Geld, von dem er mit ihr lebt, wirklich sein Geld ist, dass er es nicht bei den Eltern erbetteln muss, versteht sie nicht ganz, auch wenn er ihr das alles, von wegen Volljährigkeit und Testament des Großvaters und »Teilbesitz am Grundstück, inklusive des Teils vom Haus, wo wir hausen, Luzi«, ungefähr dreihundertmal erklärt hat.

Der Bewunderung ihres Vaters ist sie entwachsen. Jochens Liebe und die Anerkennung der interessanten Leute, die er ihr vorgestellt hat, sind ein mehr als ausreichender Ersatz dafür.

Wie neu das ist, dieses Leben, wie nah, wie groß und gefährlich, weiß Jochen nicht.

Denn er selbst kennt die interessanten Leute, die er ihr vorgestellt hat, nicht halb so gut, wie Alex sie inzwischen kennt. Alex schüttelt ihre lange blonde Lockenmähne, die letzten Traumläuse müssen raus. Sie will wach sein für ihren selbstgewählten Geburtstag.

Jochen hat ihr ab und zu vorgeschlagen, sie solle sich diese Haare abschneiden. Wahrscheinlich hat er das bei seinen interessanten Leuten gesehen. Da gibt’s Frauen mit sehr kurzen Frisuren, die Chefin zum Beispiel.

Aber als Alex das der Chefin erzählt hat – »Ich glaube, mein Freund steht auf deine Frisur und will, dass ich auch so eine habe« –, war die Chefin entrüstet: »Der soll sich mal am Sack rasieren. Bist du irre, dass du dir das anhörst? Wenn ich solche Locken hätte, ich würde sie mit meinem Leben verteidigen!«

So redet diese Frau, so reden diese interessanten Leute alle: geradeaus, lustig, aber irgendwie auch immer ernst. Deshalb ist das Lob dieser Leute Alex so viel wert und erst recht das Angebot der Wiedergeburt – in den Worten der Chefin: »Wir brauchen für das Ding junge Leute. Intelligent, sportlich, zäh. Leute wie dich. Nimm’s mir nicht übel, aber deinen Jochen würden wir nicht nehmen.«

Das hat ihr die Chefin in der langen Nacht am See verraten, als Jochen so unglaublich besoffen war, beim Grillen. Da hatte Alex der Chefin gerade die ganze Geschichte erzählt: das Jahr in Amerika, der Skandal, das Verbot bei Familie Burkhard: »Den siehst du nicht mehr, bis du achtzehn bist!«, dann der Bruch mit der Familie, schwerste Zeit, der Bruch auch mit der Kirche, die für Jochen zwar eh immer nur »die Scheißsekte von deinem Vater« gewesen war, für Alex aber doch eine Art Heimat.

Nach dem Riesenlebensgeständnis sagte die faszinierende Frau mit den weißen Haaren: »Ich weiß gar nicht, womit ich die Ehre verdient habe, dass du mir das alles anvertraust.«

Alex erwiderte: »Es ist mein ganzes Leben, meine Vergangenheit, und jetzt komme ich da raus und hab eine Zukunft, und ich nehme an … meine Zukunft stelle ich mir so vor, dass ich irgendwie so werde wie du und deine Leute, weißt du?«

»Du meinst … finanziert von fremden Mächten und Spenden von reichen Müßiggängern wie deinem Jochen, dem eigentlich nur langweilig ist?«

Stefan Burkhards älteste Tochter sagte: »Diese ganze lahme Welt da«, eine vage Geste den Berg runter, »dieses blöde … dieses, ich weiß nicht, diese Normalen alle. Zur Schule gehen, Arbeit, heiraten. So seid ihr nicht, du und eure Verrückten, ihr wollt …«

»Wir wollen Leute wie dich«, sagte die Frau, und: »Lass mich dein Vertrauen belohnen, Lu…«, aber Alex winkte ab: »Nicht Luzi, bitte. Ihm lass ich das durchgehen, und vor drei Jahren … vor der ganzen Scheiße, vor Amerika, war ich sogar stolz drauf und hab auf meine Schulhefte vorne ›Luzi Burkhard‹ geschrieben. Da war ich noch ein Hühnchen. Da wollte ich noch sein, was andere aus mir machen. Luzi, das war Jochen, und Burkhard, das war mein Vater, denen wollte ich gefallen … ich hatte meinen Vater da noch gern. Das war, bevor er mich so hängengelassen hat.«

Die Frau sagte: »Und Jochen? Hat der dich auch hängenlassen? Wegen der Sache mit Amerika? Wegen …«

Alex nickte: »Ja, sehr. Ganz anders als mein Vater natürlich – mein Vater ist aggressiv geworden, und wenn ihm und dem Vater von dem Mädchen drüben und … wenn diese … Lösung nicht gefunden worden wäre, diese … doofe Lösung, dann wäre Jochen jetzt ja … also, der Hass von meinem Vater, das Hängenlassen, das kam aus Angst und Wut und von seinem Glaubenskram. Bei Jochen … der lässt die Leute ohne böse Absicht, ohne Angst und Wut hängen. Ich glaube, bei Jochen ist es das Geld und dass er nie ein Problem von innen gesehen hat. Der kriegt das einfach nicht mit, wenn andere Leute mit den Fingernägeln am Abgrund hängen. Der kann sich Sorgen nicht mal vorstellen. Der hört Platten und geht auf Konzerte und hängt mit Leuten wie euch rum und findet das alles geil und interessant, aber der blickt nicht … na ja.«

Sie zuckte mit den Schultern.

Die Frau sagte: »Okay, wie willst du heißen?«

»Alex, nehme ich an. Wie früher. Wie das Lied von den Hosen.«

»In Ordnung. Alex. Wie ich schon sagte: Ich will dein Vertrauen belohnen. Und zwar, indem ich es erwidere. Du hast mir eine Wahnsinnsgeschichte erzählt, eine Geschichte, die viele deiner Freunde, viele von Jochens Freunden nicht wissen oder ahnen. Ein großes Geheimnis aus deinem Leben. Und jetzt erzähle ich dir dafür ein großes Geheimnis aus meinem Leben. Zum Schluss kommt … ein Angebot, ja?«

Alex nickte nur, scheu und furchtbar neugierig, bereit, in dieses Geheimnis der tollen fremden Frau zu springen, vom Dreimeterbrett.

Heute wird sie das tun.

Der Zeitpunkt stimmt. Sie hat die Telefonnummer im Kopf. Wie hat’s die Frau gesagt, ein halbes Jahr nach dem See, ein halbes Jahr der Nachfragen, Beweise, unglaublichen Eröffnungen und Enthüllungen nur für Alex, nicht für Jochen?

»An jedem Ort der Welt. Es dauert nirgends länger als ein paar Stunden, einen halben Tag, dann sind wir da und holen dich ab. Dann geht es los. Wenn du vor dem Stichtag anrufst, bist du dabei. Wenn nicht, dann nicht.«

Jochen schläft tief.

Alex geht zu ihm, in die Hocke, streicht seine weißgefärbte Strähne aus der Stirn und unter die Kapuze seiner Kutte, so, fein reinstecken.

Er öffnet die Augen nicht, sondern schnaubt nur ganz leise, wie ein winziges Pferd. Sie lacht in sich hinein, dann steht sie wieder auf und denkt: Geburtstag ist ab jetzt.

Ich kann neugeboren werden, wann ich will.

Das Verrückte ist, sie will es genau heute, sie will es jetzt, zwei Tage vor ihrem wirklichen, biologischen Geburtstag. Alex geht zurück zu ihrer Matte, direkt an der Frontschaufensterscheibe des Blumenladens, und holt ihren Walkman aus dem Rucksack.

Sie darf nicht warten, bis Jochen aufwacht, sonst erzählt sie ihm das doch noch alles und überlegt sich’s vielleicht anders. Sie zieht die Jacke an, überprüft noch mal den kleinen Kassettenapparat, einen zwei Jahre alten WM-11 von Sony, Stereo, mit Stickern beklebt, ziemlich robust: Er hat die Reise überlebt, vielleicht hält er sogar das neue Leben aus.

Der Typ von der Eisenbahn hat nicht gelogen, sieht sie, als sie auf den Bahnsteig geht: Da sind Schaffner, Personal, auch schon Passagiere. Es geht weiter.

Sie schaut auf ihre Armbanduhr, es ist halb neun Uhr morgens, der Warnstreik ist vorüber, der normale Fahrbetrieb wird wiederaufgenommen. Obwohl die Sonne scheint, ist Alex kalt auf den Wangen, an den Händen, gut kalt, frisch kalt, bestens.

Sie setzt die Kopfhörer auf und steckt den Walkman in die Innentasche der schweren Jacke, lässt die Hand aber an der Schalterleiste, so dass sie ein bisschen aussieht wie Napoleon, Hand in der Jacke. Aber Napoleon steht dabei immer still, auf Gemälden, während Alex sich jetzt beeilt, in letzter Sekunde – der Schaffner hebt schon die Kelle – den Zug zu erwischen, ohne dass sie wüsste, wo der hinfährt.

Ein Mann mit Aktenkoffer in der Linken will gerade schon die Tür am letzten Abteil zuziehen, da winkt sie ihm. Er hält ihr die Tür auf und lässt sie vorbei. Sie eilt den Gang runter, als der Zug langsam anfährt, und findet einen freien Sitz, am Fenster, dessen oberstes Segment gekippt ist – etwas Fahrtwind, ideal.

Sie drückt die PLAY-Taste.

Alex hat die Kassette gestern Abend, beim Besäufnis, extra so hingespult, dass sofort ihr Lieblingsmusikstück auf der ganzen Welt anfängt.

Gitarrensaiten wie eine Vorhangtür aus Metallperlen an Schnüren, die jemand mit einer sehr schlanken Hand beiseitestreicht, dann der Beat mit dem stetigen gedämpften Pochen, dann die hohen, farbigen Pfeifschatten, die über das Gesicht der Musik fallen, bevor es die Augen aufmacht, einzelne Noten, pling, pling, und endlich die majestätische erste schwappende Meereswelle des Wall of Sound, der unendlich verfusselten elektrischen Gitarren.

Und die Stimme:

Falling outta sleep I hit the floor

I pull on some rock tee and I’m out with the door

Geburtstag, ja: falling outta sleep.

Alex weiß, worauf sie sich einlässt: Abschied, Freiheit.

Sie weiß, wie strapaziös das wird.

Die Frau hat ihr nichts verheimlicht und nichts schöngeredet, nicht bei den medizinischen Tests, nicht bei der physischen Überprüfung. Alex wird sich einer Strahlenbelastung aussetzen, als würde sie alle fünf bis sechs Tage voll durchgeröntgt, von den harten kosmischen Teilchenschauern getrennt teils durch dreißig Zentimeter dicke Aluminiumplatten, teils durch Wände mit Wasser drin. Sie wird angeschnallt schlafen. Sie wird in einem kleinen Quartier leben, jahrelang, nicht immer bei Bewusstsein, teilweise mit verlangsamtem Stoffwechsel, in einer Art Koma. Sie wird, bevor man sie in dieses Koma versetzt, während der ersten Wochen an Bord, oft kotzen, und sie wird aufpassen müssen, dass sie daran nicht stirbt.

Sie wird diese Erde – diese kleinen englischen Häuschen da draußen, diesen Himmel, diese Bäume, diese Menschen, Jochen hinten im Bahnhof, ihre Familie, ihre einzige echte Freundin im Leben, das Mädchen in Amerika – nie wiedersehen. Aber so eingeschlossen sie über lange Zeit sein wird, im Schönsten und Mutigsten, was Menschen je gebaut haben, so wenig sie da rauskönnen wird, so frei wird sie dabei sein von diesem ganzen engen Mist hier unten, von diesen Leuten mit ihren Ängsten, ihrer Wut, ihrer Dummheit und Bosheit und Hilflosigkeit.

So frei wie niemand nie, kein Mensch, den sie je kannte.

Deshalb wird sie’s tun: an der nächsten Haltestelle, wo immer die ist, aus diesem Zug steigen, wahrscheinlich noch im Stadtgebiet von London, und sich eine Telefonzelle suchen, in der vielleicht auch diese ganzen Karten mit Telefonnummern von Prostituierten und albernen Sexbildchen drauf stecken, und dann wird sie ihre vorausschauend für genau diesen Zweck in die sichere Reißverschlusstasche rechts an der Lederjacke gesteckte Pfundmünze da rausholen, in den Apparat werfen, aus dem Kopf die Nummer wählen, und wenn jemand abnimmt, wird sie sagen, was die Frau ihr beigebracht hat, und dann warten.

Warten auf diejenigen, die sie abholen und dahin bringen, wo der Start vorbereitet wird.

Nach Osten.

Die Stimme singt:

It’s an anthem in a vacuum on a hyperstation

Daydreaming days in a daydream nation

Alex bewegt die Lippen dazu.

Sie singt tonlos mit.

Ihr Mund schmeckt noch nach süßer Schokolade.

Es ist, als wäre der Zug schon kein Zug mehr, sondern ein Raumschiff.

5 | Familienkummer (2017)

Christian Winseck öffnet die Augen und sieht einen Deckenventilator. Plastik, sauber, starr.

Christian spürt das feste, nicht sehr große Kissen im Genick und denkt: Hotel. Wo?