Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: EdUFSCar

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Nuevos papeles íntimos presenta la correspondencia inédita hasta ahora del cuentista uruguayo-argentino Horacio Quiroga (1878-1937): la totalidad de las cartas con el escritor brasileño José Monteiro Lobato, con el escritor uruguayo Elías Castelnuovo y con su segunda esposa María Elena Bravo. La presente edición amplifica el tomo de la correspondencia organizado por Jorge Lafforgue y Pablo Rocca, en 2007, por la editorial Losada, y ofrece algunos matices más de la complejidad del escritor. Originalmente publicado en Uruguay, en 2022, Nuevos Papeles Íntimos resurge en al marco de la colección Nuestras Américas, en una co-edición entre +Quiroga y EdUFSCar. "Este libro agrega unos granos más de arena al apenas explorado desierto de la intimidad de Horacio Quiroga, nos lo vuelve más cercano y permite, una vez más, que emerja su voz: la de la confianza amical, de la formalidad afectuosa, del sentido práctico y del cariño." (Alejandro Ferrari)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 83

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

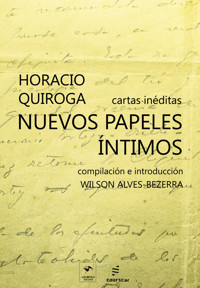

NUEVOS PAPELES

ÍNTIMOS

HORACIO

QUIROGA

NUEVOS PAPELES

ÍNTIMOS

cartas inéditas

compilación e introducción

Wilson Alves-Bezerra

fantasmas epistolares

Las cartas de Horacio Quiroga

Wilson Alves-Bezerra

El checo Franz Kafka escribía en alemán, la lengua de prestigio de su entorno social. Una periodista de la misma nacionalidad, la joven Milena Jesenká, que vivía con su marido en Viena, había acabado de traducir un cuento suyo –“Der Heizer” [“El fogonero”]– al checo, la lengua materna de ambos. Escritor de poca fama, Kafka se animó con el hecho de que alguien se interesara por su obra. Pronto empezaron a intercambiar cartas. El vínculo que se estableció entre ambos fue intenso y se tradujo en decenas de ellas. Los primeros mensajes de Kafka, de abril de 1920 – cuando pasaba una temporada en la estación termal de Merano – ya demostraban cierto arranque pasional:

Los lagartos y los pájaros, desigual conjunción, me visitan; me gustaría que usted pudiera estar aquí; en estos últimos tiempos me habla de la imposibilidad de respirar, la imagen y su sentido real se encuentran en esa expresión muy próximos, tal vez aquí fueran ambos un poco menos oprimentes.1

Cuando el escritor recibe un cuento suyo traducido por Milena, lamenta no poder escucharlo de la boca de la traductora:

Cuando saqué el manuscrito del interior del gran sobre casi me decepcionó. Hubiera querido oír su voz, no esa voz tan conocida que surge de la vieja tumba. ¿Por qué se interpondrá entre nosotros? Pero luego recordé que también constituía un vínculo entre los dos.2

Se establecía una relación toda de palabras, una expectación ansiosa de la próxima carta, el tiempo de lectura y respuesta, la espera del correo. Las cartas intercambiadas por Milena y Franz algo tenían de muy singular. No eran mensajes que se enviaban en la ausencia de una relación presencial, sino todo lo contrario: eran la construcción misma de la intimidad. En palabras del traductor Philip Boehm, “eran su relación”.3Tal vez haya algo de exageración en lo que dice Boehm, si se considera que de hecho existieron algunos encuentros amorosos entre ambos; sin embargo, hubo mucho más cartas que encuentros, mucho más lenguaje que cuerpos.

Mientras avanza el carteo, se deterioran la salud y el cuerpo del escritor: tuberculoso, sus pulmones lo incomodan sobremanera. A lo largo de los meses, parece ya no haber energía para invertir en la correspondencia/relación. A fines de marzo de 1922, le escribe a Milena con la intención de ponerle un punto final a todo:

La sencilla posibilidad de escribir cartas debe de haber provocado – desde un punto de vista meramente teórico – una terrible desintegración de almas en el mundo. Es en efecto una conversación con fantasmas (y para peor no sólo con el fantasma del destinatario, sino también con el del remitente) que se desarrolla entre líneas en la carta que uno escribe, o aun en una serie de cartas, donde cada una corrobora la otra y puede referirse a ella como testigo. ¿De dónde habrá surgido la idea de que las personas podían comunicarse mediante cartas?4

Eso, que se puede leer como denegación de la relación apasionada con Milena que ya no tenía como sostener, pero también como una vindicación del checo en contra de la posibilidad misma del intercambio epistolar, era, sobre todo, otra cosa: el fin del carteo entre los dos, que significaría, claro, el fin de la relación misma.

Al negar la posibilidad de la remisión alternada y ansiosa de papeles escritos movida por esa pulsión de escritura, Kafka afirmaba de manera cabal su importancia. El checo moriría dos años después, en Klosterneuburg, en un sanatorio cerca de Viena, pero nunca suficientemente cerca.

Elegí partir de la correspondencia Kafka-Milena para reflexionar sobre las cartas de los escritores muertos. Esos fantasmas que en su paso por la Tierra dejaron papeles, residuos, huellas que nosotros, lectores apasionados, recogemos y compartimos bajo la excusa del interés histórico, literario o cultural: la correspondencia de escritores, como una especie de comentario oculto a la otra, a la obra pública.

Bajo el signo del fuego

Sin embargo, sería posible la pregunta: ¿por qué quedaron esos residuos? ¿por qué no se extinguieron con la existencia del muerto? Se sabía que Kafka le había pedido al amigo de juventud, Max Brod, que destruyera con fuego todos sus escritos, literarios o no. La carta, de 19 de noviembre de 1922, se encuentra reproducida por primera vez en el Weltbühne, de Berlín, el 17 de julio de 1924, pocas semanas tras la muerte del escritor. Sin embargo, desde hace pocos meses está disponible, en facsímil, en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Israel. El “testamento”, como se le llama, no podría ser más explícito y dice lo siguiente:

Queridísimo Max, mi último pedido: todo lo que está en mi patrimonio (es decir, en la estantería, en el armario biblioteca, en el escritorio de la casa y en el de la oficina, o en cualquier otro lugar en donde se hayan llevado papeles y te hayas enterado) sean diarios, manuscritos, cartas, ajenas y propias, dibujos, etc. así como todo lo escrito o dibujado que tú u otros tengan bajo su poder será quemado sin leer. Quienes no te entreguen las cartas, al menos deben comprometerse a quemarlas. Tuyo, Franz Kafka.5

El amigo, se sabe, lo traicionó y pasó a dar a conocer los escritos que Kafka no logró publicar en vida, construyendo y presentando, al Occidente, a uno de los más importantes escritores del siglo XX: “Tiempo después cobré valor, frente a todos estos indicios vitales, para invalidar su prohibición (redactada mucho antes) de publicar ninguna de sus obras póstumas”.6 Para justificarse dice que Kafka le hizo el encargo, porque él era el único que podría traicionarlo.

No se trata, claro, solamente de obra de Max Brod. Muchas otras personas franquearon el acceso a los escritos de Kafka para que pudieran publicarse: la ex novia, Felice Bauer; la hermana Ottilie, entre otros, lo hicieron. La misma Milena Jesenká, en la primavera de 1939, le entregó a Willy Haas, el futuro editor de la primera versión del epistolario, toda la correspondencia que había recibido de Franz. Poco después los nazis invadieron Checoslovaquia y Milena quedó detenida en un campo de concentración, donde murió en 1944. Mantener lo escrito, hacerlo circular, también es un modo de perseverar a la muerte.

El autor de una obra no es solo quien la escribe, sino también quien no permite que se destruya. Públicos o privados, los escritos se resisten a la extinción. Palabra sobre palabra, palabra bajo palabra, todo se difunde en esos papeles viejos. Reside ahí el desafío, comprender esa dimensión de lo escrito cuando las fronteras entre lo literario y lo íntimo se borran o se muestran ilusorias. Esta paradoja de moda en nuestra era de la autoficción nada tiene de nueva y tampoco se soluciona fácilmente.

Sin embargo, quepa una nota final: la intimidad que se expone, en aquellos tiempos analógicos y privados, era siempre la del otro, del muerto. Milena, poco después de la muerte de Franz, le escribe a Max Brod, también hablando de fuego:

Cuando tenga la oportunidad, por favor, asegúrese de que mis cartas que pertenecieron a Franz sean quemadas; confío en que lo hará, aunque por supuesto esto no es importante. Sus manuscritos y diarios (no destinados a mí, ya que fueron escritos antes de que me conociera, unos quince cuadernos grandes) están aquí conmigo y, si los necesita, están a su disposición. Esto es lo que él deseaba; me pidió que no se los mostrara a nadie más que a usted y sólo después de su muerte. Tal vez ya los conozca en parte.7

Las cartas de Milena se quemaron, no así su palabra, que sigue reverberando por la boca de Franz.

Los papeles de Horacio

Hablemos del respeto hacia el muerto: en un cuento de Horacio Quiroga hay un ejemplo elocuente. Me refiero a “El hombre muerto” (1928); el protagonista acababa de limpiar su bananal y se preparaba para ir a almorzar. Al cruzar un alambrado, se hiere accidentalmente con un machete y agoniza al lado de su malacara, que lo contempla impasible. Tras mucha reflexión y agonía del protagonista, el cierre de la narrativa no podría ser más elocuente: al darse cuenta del óbito de su dueño, el caballo ya puede cruzar la frontera prohibida del bananal y comer lo que le dé la gana.

Lo mismo en nuestra sociedad. La muerte de esos personajes de las eras analógicas disparaba, paradójicamente, el inicio de la investigación de su vida íntima: se exhumaban papeles, libretas, fotos que pasaban a presentar, en la esfera pública, lo que había quedado hasta entonces oculto. Esa nueva narrativa que se produce, aporta mucho a la imagen de quienes vivieron en un tiempo en el que, para intercambiar palabras a la distancia, hacía falta dejar huellas materiales. Entonces se produce el discurso póstumo: palabras sobre las palabras y los fantasmas siguen comunicándose. Es cuando se aportan nuevas dimensiones a la obra ya escrita y publicada.

Como no hay escritura sin sujeto, tampoco se puede pensar en una literatura sin autor. El respeto a la intimidad de los que escriben encuentra una frontera en el hecho de que lo escrito es imborrable e insiste.

Así como quedaron los papeles de Franz Kafka, también quedaron los de Horacio Quiroga, y, en ambos, el proceso de esa exposición fue particularmente intenso. Hablemos del uruguayo: huraño, tímido y tartamudo, Horacio prefería expresarse por escrito, a través de su literatura, y poco se sabía, públicamente, de su vida íntima. Mientras vivía, sólo se divulgaba en los muchos medios en los que publicaba – revistas y diarios – que era viudo, que se había ido a vivir a la jungla, donde habían nacido sus hijos y que la conocía como pocos. Eso bastaba: lo tomaban como maestro de la selva misionera, como seguidor de Poe, y sus cuentos y notas asombraban a los lectores urbanos del Río de la Plata.

Apenas murió Horacio todo cambió. Otro uruguayo, más joven y de menor fama, el también escritor Elías Castelnuovo publicó en la revista porteña Claridad, en marzo de 1937, un artículo donde hablaba por primera vez de la dimensión íntima de Horacio Quiroga,8