6,99 €

Mehr erfahren.

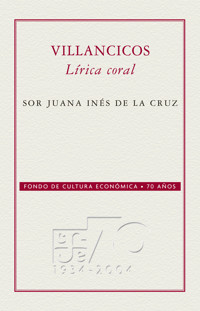

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Biblioteca Americana

- Sprache: Spanisch

Estos "Villancicos y Letras sacras" comprueban, contra la extendida idea de que sor Juana escribió poca poesía religiosa, cómo temas de esta naturaleza no sólo no le fueron del todo ajenos, sino que, con mucho, los frecuentó al correr de los años de su madurez.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 764

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

BIBLIOTECA AMERICANA

Proyectada por Pedro Henríquez Ureña y publicada en memoria suya

Serie de LITERATURA COLONIAL

OBRAS COMPLETAS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ II

OBRAS COMPLETAS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ II

VILLANCICOS Y LETRAS SACRAS

Edición, prólogo y notas de ALFONSO MÉNDEZ PLANCARTE

Primera edición, 1952 Sexta reimpresión, 2012 Primera edición electrónica, 2016

LAS OBRAS COMPLETAS de Sor Juana Inés de la Cruz, al cuidado del doctor Alfonso Méndez Plancarte, constan de cuatro volúmenes:

I. LÍRICA PERSONAL

II. VILLANCICOS Y LETRAS SACRAS(o Lírica Colectiva)

III. TEATRO SACRO Y PROFANO(Autos sacramentales, comedias, sainetes, saraos y loas)

IV. PROSA (Y FAMA)

D. R. © 1952, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-4436-7 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

ESTUDIO LIMINAR

AUNQUE ya entre su Lírica Personal nos deparó Sor Juana preciosos especímenes de sonetos, romances y otros poemas sacros, y aun en el propio Sueño una cumbre elévase hasta el doble misterio de la Unión Hipostática y del plan Cristocéntrico de la Creación, prevalecían allá —de todas suertes— los motivos profanos, con una perspectiva unilateral, muy fácilmente deformadora.

Otra buena mitad —igual o “mayor”, en cantidad como en calidad— es la que, al resultar inevitable el partir su lírica en dos volúmenes, hubo de reservarse para el presente, y a la que da unidad su común destino de prestarle voz armoniosa a nuestro unánime pueblo congregado en religiosas solemnidades, iluminando así, ya en su medida cabal y auténtica, el ámbito vital de lo divino en la Nueva España del XVII, y desde luego —es claro— en su Flor más alta.

I. LÍRICA COLECTIVA Y PERSONAL

NUESTRO tomo anterior —decíamoslo ya— sólo “a falta de un título mejor” salió con el de LÍRICA PERSONAL, por no decir “unipersonal”. Pero ésta —la CORAL o COLECTIVA, de los villancicos y letras sacras— es, en rigor, tan personal como aquélla, y sin duda que a veces mucho más, desde que aquí, a pesar de invitaciones ocasionales, siempre hay más absoluta sinceridad en todos los matices de emoción y de pensamiento. Porque hasta para un alma tan finamente dúctil y tan noblemente hecha a la amistad y cortesía, siempre sería distinto cualquier apremio para cantar las glorias del Niño-Dios, o las de Su Madre, o las de san José, san Pedro o santa Catarina, más bien que las del virreinal Neptuno y su Lysi (aun antes de conocerlos), o las de un fugaz duque de Veraguas, o las de un tratado astronómico que verosímilmente ni había leído…

LA PERSONALIDAD EN LO UNANIMISTA

Estos cánticos, pues, son impersonales hasta el límite en que lo impone su servicio social y “unanimista” de altavoz colectivo; y aun esto, no sin más de algún resquicio en su corporativa abstracción, cuando se le desliza en femenino el “fecit” inconsciente de un adjetivo; o alude a su clausura en el riente equívoco de que ella “ni entra ni sale”; o subraya que no es “predicador”, ni pudiera serlo (sin mengua de impartir en ese campo finas lecciones); o propugna —en valiente travesura— el pleno derecho de la mujer a la vida del intelecto, y con el más simpático candor, “como quien no dice nada”, suelta al aire cantante —en esa misma sacra laudanza de la ciencia de santa Catarina— la apología más decisiva y linda pro domo sua…

Pero, aun sin atender a esas escapadas, su “impersonalidad” no llega, en manera alguna, al vuelo extraespacial y extratemporal —sin época, ni raza, ni vibración y acentos individuales— que da aptitud eterna y ecuménica a los himnos litúrgicos del Breviario Romano. Aquí, muy al revés, todo se ve caldeado y colorido por los vahos y las savias de lo hispano o lo novohispano y ya mejicano, y ostenta el hondo sello de su hora y su ámbito (con singular riqueza de reflejos etnológicos y folclóricos o costumbristas de toda especie), y vibra con la cálida y vivaz —sonriente o grave— inflexión de esta lírica boca inconfundible de nuestra Musa.

POESÍA DE ENCARGO Y DE ALMA

¿No es un absurdo la “poesía de encargo”? —se nos dirá—. Tras el áureo precepto del renacentista Jerónimo Vida: “Numquam jussa canas”, bien decía nuestro Alegre: “El que pide o manda para tal asunto y tal tiempo una composición poética, en mi juicio no sabe lo que es poesía”…

Pero frente a la tesis surge la antítesis. ¿No son ocasionales todas las Odas de Píndaro, y —ya divinamente— muchos salmos, y muchos de los himnos de la Iglesia, tantos bellísimos, desde los de Prudencio y san Ambrosio hasta los de Urbano VIII, León XIII y los himnógrafos más actuales? El horaciano “Carmen Saeculare”, ¿no fue poesía de encargo y magna poesía? ¿Y la “Salutación del Optimista”, de Rubén, o el “Epitalamio” a Alfonso XIII, de Amado Nervo? ¿Y el Himno Nacional, de González Bocanegra y de nuestro Méjico?… —“Hay que darle al presente sus derechos”, sentenció Goethe; y aconsejó —extremoso— al joven Eckermann: “Que todas sean poesías de ocasión”…

¿Habrá que formular la síntesis obvia? Si riman “ocasión” y “corazón”; si coinciden —como telepáticamente— la llamada exterior y el clima interior, podrá el canto fluir público e íntimo, oficial y espontáneo, “de encargo” y de alma… Y si además se trata de un poeta —pues no bastan la buena voluntad ni el más sincero entusiasmo— escapará su cántico a lo efímero, trascenderá su circunstancia nativa, fiel a la admonición de González Martínez:

Escribe de la hora, mas no para la hora…

¿No irá siendo ya justo el revisar, en nuevo equilibrio, nuestro horror —tan moderno y, hasta cierto punto, tan saludable— a la “poesía ocasional”…? Los pueblos y los fastos reclaman a menudo —inapelables— esa urgente voz musical. Si los poetas se la regatean, murados en la torre de marfil de su “pureza” artística, tal augusta función cae en las torpes manos de los verseros. ¡Feliz edad aquella, en las Españas, cuando Lope de Vega, o Valdivielso y aun Góngora —y entre nosotros, Sor Juana— no recelan desdoro de sus cítaras el ser órgano hermoso de la comunitaria “plebs sancta Dei”, adunada en sus místicos festivales!1

LA ESPONTANEIDAD Y LA PERSISTENCIA

Y aquí, en particular, estemos seguros —recalquémoslo nuevamente— de la espontaneidad, fresca y gustosa, con que Sor Juana prestaría su lírica lengua a nuestra Iglesia y a su “Plebe Santa de Dios”, en estos temas divinos, ella que se estrenó —de pequeñita— con su incógnita “Loa al Santísimo Sacramento”, en Amecameca; y que —entre los dechados de su canción— recordaría, por suprema gloria, cómo “la Reina de la Sabiduría y Señora Nuestra con sus sagrados labios entonó el cántico del Magníficat”; y que —al reconocer por obras suyas los Ejercicios de la Encarnación y Ofrecimientos de los Dolores— confiesa se editaron “con gusto mío”, por ir enderezados a “la pública devoción”, a lo cual añade: “Sólo me ayudó en ellos ser cosas de nuestra gran Reina, que no sé qué tiene el que, en tratando de María Santísima…, se enciende el corazón más helado”…; y que, en fin, exclamaba acerca de Cristo: “¿Cuál prenda más amable que aquella divina hermosura?… Si cualquiera belleza humana tiene jurisdicción sobre los albedríos, y con blanda y apetecida violencia los sabe sujetar, ¿qué haría aquella… incomprensible beldad, por cuyo hermoso rostro, como por un terso cristal, se estaban transparentando los rayos de la Divinidad?… Y aquella celestial modestia, aquella suavidad y blandura…, aquellas palabras de vida eterna y eterna sabiduría…, ¿cómo es posible que no les arrebatara [a todos] las almas, que no fuesen enamorados y elevados tras Él?”… (Respuesta a Sor Filotea).

Si ella decía, por tanto, que “el escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena”, y “yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos” (aunque no hay que tomarle sin “mica salis” su hipérbole de que “no me acuerdo haber escrito por mi gusto, si no es un papelillo que llaman El sueño”), bien nos cumple afirmar que los villancicos —si los elaboró por “fuerza ajena”—, ésta sería, además de amigables “ruegos”, aquella misma “blanda y apetecida violencia” con que Dios y la Virgen y Sus Santos —“las iluminaciones todas de lo Divino”— sabían “arrebatarla” y “enamorarla”…

Y si hay género lírico en que nos conste que haya perseverado, con vital alegría de predilección, a lo largo de toda su no breve vida poética, es cabalmente el de los villancicos, que en ella se escalonan desde 1676 hasta (a lo menos) 1691, ya veremos que año tras año, cuando no varias veces en cada uno, con apenas leves paréntesis.

Algo extraño, sin duda, su silencio, en la Respuesta a Sor Filotea, sobre el palpable júbilo creador que tales cantos rezuman. Pero igualmente lo es —o mucho más— el que tampoco aluda a esta labor caudalosa cuando más habría convenido. El ilustrísimo doctor Fernández de Santa Cruz —en esto sí con algo de injusto olvido— le pedía “mejorara la elección de los asuntos” para su pluma, “leyendo alguna vez en el [Libro] de Jesucristo” y “engolfando el rico Galeón de su ingenio en la alta mar de las perfecciones divinas” y de las “noticias del Cielo”… Y Sor Juana repone, únicamente, que “el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición, ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia a las Sagradas Letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna”… Más obvia solución hubiera sido —y ésa, apodíctica— mostrar inexistente el hecho mismo de aquella así supuesta parquedad de sus obras sacras, con sólo enumerar —a más de la mismísima Carta Athenagórica y de sus “Ejercicios” y “Ofrecimientos”— los tres autos sacramentales, los no escasos romances, sonetos o endechas y varias loas de inspiración religiosa, y sobre todo, este riquísimo coro de villancicos y letras, que bien alto cantaban en nuestras catedrales mayores —y varios de ellos, en la misma Puebla— el asiduo “engolfarse” de su nave en el Mar Celeste. Tal silencio parécenos —por sí solo, y ya desde entonces— un acto casi heroico de humildad en Sor Juana; y ésta, su explicación más veraz y bella.

II. VIDA DEL VILLANCICO EN LA VIEJA ESPAÑA

ESTA nueva mitad de su obra lírica tiene hoy el atractivo adicional de ser la más ignorada, al menos en su conjunto: nunca impresa reunida en su integridad —sólo desperdigada entre lo restante, desde los mismos tomos antiguos, que tampoco la abarcan toda—, ni mucho menos reeditada luego, a partir de entonces, si no es en muy aisladas y parvas muestras.

Más aún: la “novedad” de estos poemas —para muchos lectores de hoy— se extiende hasta su propio género literario, ignoto en su carácter y prosapia, no menos que en su evolución secular y en el vario esplendor de sus primaveras.

EL NOMBRE Y LOS ORÍGENES

A la manera de su precursora o quizá coetánea la “serranilla”, el nombre villancico (y sus variantes arcaicas villancejo y villancete) es un diminutivo de villano, el aldeano o rústico —y su cantar, o tañido, o baile característico, o bien su imitación ya más o menos artificiosa—. “Villancico” equivale a “villanito”, tal y como “galán” (apócope de “galano”) puede hacer “galancico” o “galancete” su gemelo diminutivo. Era, pues, en su origen, cualquier canto o diálogo pastoril, o más en general rusticano, con toda la amplitud de su inicial sinónimo “villanesca” (en la propia familia de la “villanella” toscana y la “villanelle”francesa, también diminutivos, por modo idéntico), siéndole indiferente el contenido profano o sacro. Así, en el siglo xv, nos ofrece el Marqués de Santillana un delicioso “Villancico fecho a unas tres fijas suyas”, que pinta a las románticas doncellas solazándose dulcemente

por una gentil floresta

de lindas flores e rosas,

y cantando estribillos populares como éste:

Sospirando iba la niña

e non por mí,

que yo bien se lo entendí…

Sólo “humanos”, también, son los más antológicos Villancetes de Carvajales y de Joan Roiz de Castell-Branco; e igual alternación de Cielo o tierra (bajo ese nombre) se ve en Juan del Encina, Gil Vicente y Lucas Fernández, por quienes “las antiguas villanescas adquieren la forma definitiva del villancico artístico”…2 Tales, en los de Encina —rivales en primor una y otra rama—, lo mismo son aquéllos “a lo humano”:

Vencedores son tus ojos,

mis amores;

tus ojos son vencedores…;

Ya cerradas son las puertas

de mi vida,

y la llave es ya perdida…,

que éstos, y tantos otros, “a lo divino”:

Pues que Tú, Reina del Cielo,

tanto vales,

dá remedio a nuestros males…;

¿A quién debo yo llamar

Vida mía,

sino a Ti, Virgen María…;

y la misma indistinta connotación, aún no ceñida a lo religioso, muestran sus villancicos más “villanescos”, todavía no culturizados, sino consagradores del habla rústica (estilizada luego bajo el nombre de “Sayagués”, por cierto tipo regional que el mismo Encina así destacaba):

¡Repastemos el ganado,

hurriallá!

¡Queda, queda, que se va!…;

¡Anda acá, pastor,

a ver al Redentor!…;

Pedro, y bien te quiero,

magüera vaquero…

Entre esos cantorcillos pastoriles —elevados a género especial en la lira culta—, pronto prevalecieron, sin embargo, las coplas de los siempre redivivos “Pastores de Belén”, cada Nochebuena, en la exultante Misa de Gallo; y así, acaso éstos fueron, algún tiempo, los “villancicos” por antonomasia (con la exclusividad que ahora de nuevo disfrutan, desde ha dos siglos). Mas de allí, el propio nombre —ya sinónimo de otros varios, como los de “motetes” y “chanzonetas”— se extendió a todas las restantes “letras” vernáculas igualmente cantadas en los templos, no ya sólo ante el Niño-Dios, sino en cualquiera fiesta de la Virgen o de los Santos, y aun en otros sagrados júbilos, como la Profesión de una Religiosa o la Dedicación de una Iglesia. Y ésta fue la acepción más duradera de tal vocablo: “Una composición poética popular, con estribillo, y especialmente la de asunto religioso y que se canta en las Iglesias en Navidad o en otras festividades”… (Diccionario de la Real Academia).

Ya aquí adelantaremos, no obstante, que entre el segundo tercio del Seiscientos y mediados del Setecientos, villancicos llamáronse, con nueva limitación, casi exclusivamente los que se intercalaban en los maitines de las varias fiestas litúrgicas, dejándose a los otros, más comúnmente, el genérico nombre de simples letras, según se ve en la propia Sor Juana. Sólo más tarde —al suprimirse la incrustación de esas canciones vernáculas en la función coral de las catedrales— se restringió del todo dicho vocablo al tema de los cánticos navideños, por ser casi los únicos supérstites con igual o análoga solemnidad en esa Noche de la Alegría.

DESDE LOS “CANCIONEROS” Y “VERGELES”HASTA GÓNGORA Y CALDERÓN

Tornando al sentido amplio de cualquier letra sacra para cantarse (más por lo general, en metros cortos, y en coplas que repiten un estribillo), florece inabarcable su áurea primavera de España. Bástenos apuntar —con don Marcelino— “aquella maravillosa fecundidad de la poesía devota que ilustra nuestros dos siglos de oro…, en esa selva de Cancioneros Sagrados, Vergeles, Jardines y Conceptos Sagrados, con que tanto bien y consuelo dieron a las almas, y tanta gloria a las letras, fray Ambrosio Montesino, Juan López de Úbeda, fray Arcángel de Alarcón, Alonso de Bonilla, el divino Ledesma, Pedro de Padilla, el maestro Valdivielso y Lope de Vega”… Y “¡cuán grato nos fuera detenernos —como lo suspiraba el mismo sumo crítico— en todos esos romances, glosas, villancicos, endechas y juegos de Nochebuena, y mostrar la invasión del elemento popular en ellos, y la infantil devoción, como de inocentes que juegan ante el altar, con que en ellos se disfrazan sin daño de barras ni peligro de los oyentes, tan buenos cristianos como el poeta, los más augustos Misterios de nuestra Religión en raras alegorías…, o bien se parodian a lo divino romances viejos, y se difunden, con el tono y música de las canciones picarescas, ensaladillas y chanzonetas al Santísimo Sacramento!”…3 A lo que agrega el referido maestro que, aunque en todo ello “la verdadera inspiración mística es cosa rarísima”, sin embargo “en las Rimas Sacras de Lope hay algunas composiciones que pueden pasar por místicas, especialmente los romances cortos que principian”:

Estábase el alma

al pie de la sierra…,

Cantad, ruiseñores,

al alborada,

porque viene el Esposo

de ver al alma…;

así como el precioso Cancionero de Valdivielso contiene muchos versos devotos que frisan en lo místico, verbigracia:

—Vos Mi Cielo sois.

—Y Vos sois mi Cielo…

—¡Ay, Dios, lo que Os amo!

—¡Alma, ay, cuánto os quiero!…

Imposible olvidar, por otro lado —aunque el grande Menéndez y Pelayo sí lo olvidó—, que el Góngora de los romances y las letrillas fue, par a par con Lope y con Valdivielso, uno de los tres mayores artistas del villancico en esa dorada etapa: genuinos Reyes Magos, opulentos en oro, incienso y mirra de gracia lírica, y al par tiernos y humildes como tres zagalejos cándidos en su entrañable identificación con la piedad popular.4 Porque, junto al suavísimo mayoral de “Los pastores de Belén” y al encantador maestrescuelas y retablista del “Romancero Espiritual”, don Luis supo aniñar su voz soberbia ante el Nacimiento:

Nace el Niño y velo a velo

deja en cabello a Su Madre,

que esto de dorar las cumbres

es muy del Sol cuando nace…;

…Oí balar un Cordero

que bramó un tiempo León,

y vi llorar Niño ahora,

Amor Divino,

al que ha sido siempre Dios,

Divino Amor…;

Caído se le ha un Clavel

hoy a la Aurora del seno:

¡qué glorioso que está el heno

porque ha caído sobre él!…

Ni cabe inadvertir, en el propio Góngora, aún otros tan auténticos villancicos como son sus “letrillas” de la Epifanía, la Purificación, el Corpus y san José, donde se cristaliza honda sapiencia en venturosas fórmulas graves o en infantiles juegos de sublime transfondo sobrenatural:

Oveja perdida, vén

sobre Mis hombros, que hoy

no sólo tu Pastor soy,

sino tu Pasto también…;

Hoy el Josef es segundo,

que, sin término prescripto,

guardó el Pan, no para Egipto,

sino para todo el mundo…;

—Alma niña, ¿quiéres, dí,

parte de aquel, y no poca,

blanco Maná que está allí?

—¡Sí, sí, sí!

—Cierra los ojos y abre la boca.

—¡Ay, Dios!, ¿qué comí

que me sabe así?…;

o donde —adelantándose a Sor Juana, que aplicará el ejemplo a nuestras “congas” y “tocotines”— rebrillan las gustosas taraceas del portugués y del semiespañol de los moriscos, los negros y los gitanos:

—¿A qué tangem em Castella?

—A Maitines.—¿Noite é Boa?

—Sí.—¿E facem como em Lisboa

a frutinha de padella?…;

Algualete, Hejo

del Señior Aláh…,

¡bailá, Mahamú, bailá!…

—¡Oh qué vimo, Mangalena!

¡Oh qué vimo!

—¿Dónde, primo?

—No portalo de Belena…

¡Elamú, calambú, cambú,

elamú!…

¿Oyes voces? Voces oyo

y aun parecen de gitanos…

Al Niño buscando van,

pues que van cantando d’Él

con tal coro:

“¡Támaraz que zon miel y oro,

támaraz que zon oro y miel,

a Vos, el Cachopinito

cara de roza,

la Palma Os guarda hermoza

del Egito!”…

Cierto que pedirían una alusión menos fugitiva, no ya digamos Lope y Valdivielso —ambos también dechados de esa aleación de lo barroco y lo límpido, o de lo refinado y lo popular—, sino todos los que antes mencionaba don Marcelino —y muy en especial, Ledesma y Bonilla, todavía tan ignorantemente soterrados como reyes de burlas del “Conceptismo”—, sin contar muchos más de los que atesora el Romancero y Cancionero Sagrados de don Justo de la Sancha, en el tomo 35 de Rivadeneyra. Más urgente, con todo, nos fue enuclear la referencia a don Luis de Góngora, de tanta jerarquía —y tan olvidada— en el parnaso sacro español, y de tan singular irradiación en la hora estética de Sor Juana. Y a este mismo nivel de la raigambre histórica del villancico, alléganse otros dos hálitos o ámbitos influyentes en nuestra Musa.

Uno es el hecho múltiple de que, aún hasta principios del XVIII, “se albergaba en los claustros (al decir de Menéndez y Pelayo)5 la delicadísima flor de la poesía erótica a lo divino, conceptuosa y discreta, inocente y profunda”, que “esparcía su divino aroma en los versos de algunas Monjas”, desde la hija de Lope, sor Marcela de San Félix, en su Afecto Amoroso:

Sufre que noche y día

Te ronde aquesas puertas,

exhale mil suspiros,

Te diga mil ternezas…,

hasta la sevillana sor Gregoria de Santa Teresa (m. 1735) en sus endechas Del Pensamiento:

Aquel profundo abismo

del Sumo Bien que adoro,

donde el alma se anega…

y dulcemente en Mar de Amor zozobro…,

o la neogranadina sor Francisca Josefa de la Concepción Castillo (m. 1742), en sus Sentimientos Espirituales:

El habla delicada

del Amante que estimo,

miel y leche destila

entre rosas y lirios…

Y el otro, es la gigante y encendida sombra de Calderón, el cual —a falta de villancicos— intercaló en sus autos y comedias muy brillantes pasajes líricos y cantables, ciertamente no extraños a la evolución simultánea y posterior de aquel género.

JUEGOS DE VILLANCICOS PARA MAITINES.—MUESTRAS DE LOS ANÓNIMOS

Hénos ya, en este esbozo de la vida española del villancico, frente a la nueva etapa constituida por los “juegos” o series de tales cantos, con esa peculiar estructura y en la culminación de su sitio honroso como “intermedios” de los maitines litúrgicos.

Dicha parte del Oficio Divino, cuya pompa solemnizaba en nuestras catedrales la víspera de los máximos días, consta de tres nocturnos, cada uno de tres salmos y tres lecciones, con sendos responsorios que eran sus cúspides polifónicas. Y así, los villancicos de cada fiesta son ocho o nueve (sustituido el último por el “Te Deum”…), de a tres en cada “nocturno”: variaciones poéticas y musicales de su mismo tema sagrado, y “entreactos” para el pueblo, donde —según don Ezequiel A. Chávez—6 “todo se vuelve gracia, confianza, alegría y viva espontaneidad”.

Allí —tal lo veremos en los de nuestra Décima Musa—, con la más límpida y compuesta lírica sacra, se alternan “jácaras” a lo divino; reyertas alegóricas de bachilleres o espadachines, cuando no de tinieblas y luces o de rosas y estrellas; simbolismos de teoría musical, de matemáticas o astronomía, de filosofía o teología, y de historia bíblica o profana, sin rehuir su poquito de mitologías; y “ensaladas” multilingües, o diálogos intencionados y aun chuscos, salpimentados de latines y latinajos, y de chapurreos de portugués o náhuatl y hasta de vizcaíno o de congolés…: abigarrados costumbrismos y gruesas jocosidades, con delicadezas cristalinas y primores angélicos, en un inverosímil girar sobre sí mismo de ese Jano bifronte que es el Arte Hispano —idealista y realista, celeste y callejero—, fundiendo sus dos caras en una sola incaptable fisonomía.7

Y sí: nos consta sin posible duda la universalidad de tal costumbre, aun ya mediado el siglo XVIII, en las iglesias de Hispania; mas del voluminoso caudal de verso que ello supone, vanamente se busca, no digamos ya el pleno corpus, sino aun la menor síntesis o atisbo sumario en las más modernas y completas historias de la literatura española. Una laguna enorme —de más de un siglo—, que tienen ante sí los doctos de la Península, pues que en nosotros fuera temario intentar llenarla.

El único en prestar a esos poemas cierta atención (aunque, a decir verdad, sólo a los Anónimos) fue, a lo que recordamos, Cejador, dándoles justa cabida en su “Floresta de la Antigua Lírica Popular” —repertorio riquísimo y siempre útil, pese a su confusión sacroprofana y su caos cronológico, no menos que a su absurdísima pretensión de ser ésta, exclusivamente, “La Verdadera Poesía Castellana”—. Y así (un tajo al azar), su tomo IV, él solo, nos exhibe fragmentos de hasta unos 20 “juegos” de villancicos, todos de Navidad, entre 1634 y 1744, de los que bien merecen destacarse siquiera algunos.8

He aquí, entre los cantados en Madrid, en la Real Capilla y 1645, este primaveral por su fragante ingenio y llaneza:

¡A coger flores, pastores…,

a coger las flores mejores

que en los campos de Belén

nacen, parecen y huelen bien!

Halle yo la Rosa,

pompa del jardín,

Madre del Jazmín,

del Clavel Esposa…

Pues a Dios me llego

y Dios es tan mío,

tiemble con Su frío

y arda con Su fuego…

Nace la Virtud mayor:

¡oh qué linda flor!

Nace la Salud cumplida:

¡oh qué flor tan linda!

Nace la mayor Riqueza:

¡oh qué flor tan bella!…

O éste, en los de Toledo, 1650, regalado en sus mimos y tan hondo en la interpretación de esas lágrimas:

Al Chiquito donoso y bonito

y regaloncito,

que nace al invierno,

si llora a lo tierno,

¡no lloréis…, pasito, quedito,

que si Tú tiritas,

yo tiritito!…

De llorar un Dios tan Hombre,

¿quién será que no se asombre?

De temblar un Dios Gigante,

¿quién será que no se espante?

Mas si lloras por mi culpa,

quien Te acalla Te disculpa…

O éste, de los de Huesca, 1661, que sublima un genuino “villano” rústico, guardándole su viejo candor intacto, pero dándole altísimo sentido navideño-eucarístico:

Al villano pobre y rico

este manso Corderico

le cubre con Su pellico

las desnudeces de Adán…

Al villano más grosero,

Dios, que es Hombre verdadero,

Se le mete en su granero

porque coma sin afán.

Al villano se lo dan

entre paja el blanco Pan.

O éste, en los del Convento de la Encarnación, de Madrid, en 1689, de tan gracioso vuelo en su sencillez:

Con el aire, airecillo, que corre

moviendo las ramas, / meciendo las flores,

quiero a mi amado Niño / cantar primores.

Con el gusto, gustillo, que vuela

en aves sonoras, / en fuentes risueñas,

quiero a mi tierno Infante / decir bellezas…

O —para no avanzar más de los días de nuestra Jerónima—, éste, en alegoría del juego infantil de “vestir al soldadito pobre”, entre los de ese mismo monasterio, al año inmediato:

…Yo Le mando a mi Pastor

que del hielo está al rigor,

un capote de color

con su aforro de encarnado…

—Yo Le traigo el espadín

con que el bello Serafín

a la puerta del Jardín

la entrada había vedado…

—Yo Le traigo, en blanca piel,

el pellico con que Abel

matizado de clavel

la inocencia ha coronado…

—Yo Le traigo un ruiseñor

que del día en el albor

da alabanzas al Señor

con acento delicado…

Y a tal florido acervo de los anónimos, añadamos —por vía de muestra y de mientras— sólo dos o tres nombres memorables, aunque hoy oscuros, empezando por dos coetáneos de nuestra Musa, que es seguro o probable que los leyó.

DON JOSÉ PÉREZ DE MONTORO

Aquel don José Pérez de Montoro, “Secretario del Rey, y Visitador por S. M. de la Aduana de Cádiz” (1627-1694), con quien Sor Juana midió su ingenio en una aguda “cuestión de amor”, tiene —con muchas “jácaras” y “letras” a san José, san Pedro, san Agustín, san Francisco, santa Clara, san Antonio, san Felipe Neri, san Juan de Sahagún, etc.— no pocos de estos “juegos” completos de villancicos, especialmente de la Concepción y la Nochebuena.9

Así, en festejo de la Inmaculada, para la Catedral de Cádiz, de 1687 a 1694, su devoción artística y erudita se sabía renovar, muy lindamente, acudiendo al Cantar de Salomón y otros oros bíblicos, o estilizando finas “jácaras” de alto fondo, o aventurando métricas osadías, o glosando estribillos y aun refranes de noble aroma:

Puesto que son tan sabios / los Serafines,

¡a ver qué dicen

de esta Niña admirable que hoy se concibe!…

Aunque la llamen a una

hermosa como la Luna…,

y en su primer arrebol

escogida como el Sol,

¡a ver qué dicen

cuando, al ser tan pequeña, / ya es tan terrible

como los Escuadrones / que ordena y rige!

¡A ver qué dicen!…

Témplense las Angélicas Cítaras;

óiganse: que en sus métricas cláusulas,

término la dulcísima música

pone a las lágrimas…

¡Ah, del villano Tizón / que fué noble Serafín!

¿Qué le valió a su testuz / ser de tan dura cerviz,

si el pie de una Hija de Adán / la rompe con el chapín?

¿Qué le sirve formar torres / de viento, si con subir

tan alto la de Nembrot, nunca vió la de David!…

Es amante Hija del Padre; / y no cause maravilla

le diese al Hijo tal Madre, / si tuvo en Ella tal Hija…

Todos en Adán pecaron, / y al común riesgo esta Niña

se halló (aun antes) preservada, / con que fué bien prevenida…

Pródigo de Su gracia el Altísimo,

dándola cuanto quiso el Amor,

hízola, como exenta del féretro,

Tálamo de Su dilección…

¡Mística Rosa, en que halla su Príncipe

púrpura para Su Pasión…!

¡Fábrica que, con ser pequeñísimo

átomo, cabe en Ella el Sol!…

¡Oh, qué bien que sabe la Rosa

en qué Mano posa!…

La Rosa que es para Esposa,

siendo elección misteriosa

del alto supremo Arcano,

siempre la tuvo en Su Mano

Quien la quiso siempre hermosa.

¡Oh, qué bien que sabe la Rosa

en qué Mano posa!…

Y ya en sus villancicos de Navidad, para las Descalzas Reales (1683) o la Encarnación y la Capilla Real, de la misma Corte (1686), o bien para la dicha Catedral gaditana (de 1688 a 1693), prodigaba el propio Montoro enamorados afectos y hondos conceptos, en juguetón disfraz de alegorías impensadas (como el de esa “Gaceta” de noticias de lo Invisible), o de bailes de negros (y en alguno, el “tocotín” de nuestros aztecas, importado hasta allá “de Chapurtepeque”), o de tonos y entonos de “fidalgos”, o de frescos sartales de “coplas viejas”, o de los proverbiales filósofos que ya desde su nombre esdrujulizan su risa o llanto:

¡Lleven todos los curiosos

la Gaceta nueva

de lo que está pasando en Cielo y Tierra!…

Lo primero, del Cielo se sabe

de aquesta Gaceta,

que por cierto tropiezo del hombre,

Dios ha dado en tierra…

Cuenta que hay una grande cosecha

en Belén, de Trigo;

y aunque hay parva que llega hasta el Cielo,

el Grano es Chiquito…

Cuenta cómo Luzbel ha caído

por esto al Infierno,

donde rabia al oír que le llamen

el Diablo Cojuelo…

Al Dios-Niño, al tierno Amante / que aunque hoy Su hambre socorre

con la leche de unos pechos, / sabe comer corazones,

hasta los Negros bozales / Le gustan, que no se opone

en Su amor el no ser ciego / y el no distinguir colores…

¿Quiénes han de ser los Negros, / si no es que, mediante Dios,

vamos todos al Portal / a que nos atece el Sol?…

Ante que lo Niño, / Dioso veldadelo,

nacese Hombre Blanco, / turus eran Neglo…

Y pul eso vene / Niño Dioso y Homble,

a que Neglo y Branco / sían de un colole…

¡La la lay, Minino; ay la lay, la lay:

nao choréis de amor, / si de amor choráis!…

¿Fidalgo y enamorado, / y qui allá en Belén nazáis?

Nao pode ser, posca eso / sólo se usa en Portugal…

¡Ay la lay, Minino; ay la lay, la lay!…

En Belén ha nacido, / para bien nuestro,

un Zagal que parece / vino del Cielo…

¡Parabién y contento,

que si es bello el Chiquillo, / yo quiero vello!…

En la nieve brillaba / Flor tan divina;

como vengo del campo, / no es maravilla…

Viendo a Dios en las pajas, / San José dijo:

¿Para qué son disfraces / para conmigo?…

Montados en sus esdrújulos / van Demócrito y Heráclito

al Portal: los dos Filósofos, / hipocóndrico y zumbático…

—Vengan muy en hora buena, / si saben tanto…:

parezcan extremo de risa y de llanto…

—¡Ay, que el reír me ha dejado sin hígados!

—¡Ay, que el llorar me tiene sin párpados!…

O así también, en otras ocasiones, ya exhorta a la piedad en la tersura transparente de un casi precursor decoro neoclásico, o ya exalta y razona —con las tiernas razones del corazón— los posibles desmanes de su bullanguera alegría:

¿Qué haremos con un Niño / que es Dios Inmenso,

y está en el suelo

tiritando, llorando y asido al pecho,

para que al verlo

sepan los corazones que nace hambriento?…

Démosle, porque lloren

con menos inquietud Sus ojos tiernos,

una Fe siempre viva

de que en Su llanto está nuestro consuelo.

Démosle, porque logre

la hartura que apetecen Sus deseos,

una Esperanza firme

de que Él solo ha de ser nuestro sustento.

Démosle, porque sienta

menos la injuria del porfiado hielo,

un Amor encendido

que se mantenga y dure siempre ardiendo…

¡Ven, Señor, a que los ojos

que cegó delito infiel,

acierten el camino del llorar

con la luz que en los Tuyos han de ver!…

¡Ven a que de Ruth la Espiga

y el Racimo de Caleb

den el Pan que Tu amor ha de abrasar

y el Vino que por mí se ha de verter!…

¡Ea, pastorcillos; / ea, zagalejos,

vaya de solaz, / de alegría y juego!

Pues todo esta Noche / es gusto y contento,

¿a qué jugaremos?…

Cuando son las locuras / sinceridades,

¿qué importa que las oigan / Dios y Su Madre,

si quiere el Niño

que nos tratemos como padres e hijos?…

No diremos que nada de esto —ni menos todavía en una entera pieza— se remonte a estratosferas de poesía. Pero aún sería más falso, y del todo injusto, aquel decir —con el marqués de Valmar— que, pese a su “corazón limpio y fe sincera”, nuestros “inefables Misterios… no le inspiran [a Pérez de Montoro] sino chocarrerías conceptuosas y jácaras chabacanas”, haciéndolo “incurrir involuntariamente en una verdadera profanación”…10

EL MAESTRO DON MANUEL DE LEÓN MARCHANTE

Otro olvidado autor de villancicos en la Península, y poeta mucho mayor, es el maestro don Manuel de León Marchante (Pastrana, 1631-Alcalá, 1680), capellán honorario de Su Majestad y racionero de la colegiata complutense de san Justo y Pastor.11

El propio único tema armonizado por los Ángeles de Belén —al que, también aquí, nos ceñiremos por brevedad— sabe cantarlo a veces León Marchante con límpida y risueña voz de plata pueril, o con dulce “voz baja”, íntima y lírica:

Al Niño-Dios que se humilla,

darle dijes mi fe trata;

y así, mi voz, que es de plata,

Le ofrezco de campanilla…

Ofreciendo al Dios Humano

uno y otro gorgorito,

será mi voz pajarito

que el Niño tenga en la mano…

¡Ay, que soy

dulce jilguerillo de gala y primor!

¡Ay, que soy

dulce jilguerillo del Hijo de Dios!…

María y la Nieve / al Niño abrazaron,

que fueron —por limpias— / de Dios relicarios:

en los limpios pechos / luce el Ecce Agnus…

Quedito, pasito, / no inquietemos, no:

que el Ave-María / está en oración…

Suspended la voz,

y por más fineza / hable el corazón…

Una Tórtola amorosa, / por ser de María imagen,

busca al Niño, porque tenga / quien Le arrulle y quien Le cante:

la Tortolilla

misteriosa cantaba y lloraba; mezclaba

llanto con risa…

Otras veces, serán las jubilantes danzas folclóricas “de toda gente, y lengua, y pueblo” de España:

¡Ande la Gaita, que suena del Cielo!

¡Ande la Gaita, que Amor es gaitero!…

¡Quedito, gaitero, que dorme o Cordeiro!

¡Ay, galleguiño, quitay zapatiño!

¡Quedito cantay, quedito bailay,

queditiño!…

¡Non despertéis con o ruido a meu Niño!…

¡Chaz, chaz, chaz!

¡Vaya de fiesta, de baile y solaz!…

¡Qué bien suenan las castañetillas

que repican las Gitanillas

y en dulce armonía las hacen hablar,

y el Niño de Perlas / suspende el llorar

al ruido sonoro / de su bailar!…

Esta Noche, los Negros que al Niño buscan,

con caras de Tinieblas traen Aleluyas…

Con las blancas pastoras, las de Guinea

son tablero de Damas, blancas y negras…

—Con la Noche que zá en tiniebla,

¡tura la Branca zá vuelto Negla!

Con la Nieve que el frío arranca,

¡tura la Negla zá vuelto Branca!…

—Al sonecillo indiano del Zarambeque,

¡teque, teque, reteque, teque!…

Con su estilo vulgar, la Zagala,

compuesto de frases de aquí para allí,

por decir cosas dulces al Niño

llegó a verle, llena la boca de anís…

—Mari-Zápalos soy, Niño mío,

aquella Zagala de Vacia-Madrid…,

porque el culto del Gozo cristiano

lo aumenta esta Noche cuanto hace reír.

Que yo venga vestida de verde,

ha habido quien muerda; mas viéndote a Ti,

si ésta es Noche que triunfa la Carne,

no es fuera del caso traer perejil…

Otras, presenta al Niño y a Su Madre dulces requiebros, y para Él desherrumbra viejos joyeles, o trenza en luminosas guirnaldas el vocablo precioso y el fino verso:

Niño hermoso, que ardiendo de amores

al hielo nacéis, ¿qué Os diré?

¡Diré que sois en Oriente

—precioso, florido y luciente—

un Fuego, una Perla, un Clavel!…

Flores, fuentes, aves,

¡brillad, reíd, cantad süaves!…

Si a media noche Le buscas,

¿cómo has de encontrar al Sol?

Si es la Flor, ¿cómo en Diciembre

quieres encontrar la Flor?

—¡Ay, ay, ay, que ése es mi cuidado!

¡Ay, ay, ay, que sin duda es Amor!…

Sus tocas hizo pañales / María, y al Niño muestra

su cabello, cuyas luces / le hacen de oro la cabeza:

porque es costumbre

muy del Sol, cuando nace, / dorar las cumbres…

Dió con flores el Fruto / la Virgen Madre,

y entre pajas Le pone / para guardarle…

En los brazos del Alba / nace el Sol tierno;

cuando sale la Luna / sale el Lucero…

Nítidos alumbran Astros,

cándidas respiran Flores,

cuando nace el bello Infante

con quien se eclipsan y encogen

nítidos Astros, cándidas Flores…

Rústicas humildes Pieles,

Púrpuras igualan nobles,

cuando Pastores y Reyes

besan Sus plantas, conformes

rústicas Pieles, Púrpuras nobles…

Yo no sé qué se tiene estos días la Aurora,

que parece que ríe y que llora…

Yo no sé qué se tiene el Diciembre nevado,

que ha salido galán como el Mayo…

Otras, reviste de sonrisa alada la doctrina espiritual más justa y propia de aquella noche:

¡Zagalejos, llegad y advertid

los extremos que ofrece la Noche Feliz!

Madre y Virgen, Alba y Sol;

¡ésos son los extremos: el Fruto y la Flor!

Ved Sol y Escarcha en Belén;

¡éstos son los extremos: helarse y arder!…

Ya Humanado, ya Divino, / tiene Niño, tiene Eterno,

entre pajas, entre Estrellas, / tiempo poco, mucho tiempo.

¡Ved los extremos:

Su principio, no hallarlo; / Su fin, no haberlo!…

Pequeño se hace el Gigante, / gigante se hace el pequeño;

cuando me ama, cae en tierra; / si Le adoro, toco al Cielo…

¡Ved los extremos:

Él en mí Se anonada, / yo me engrandezco;

¡es Su amor, pobre tierra; / mi Amor es Cielo!…

Esta Noche, la llaman / la Noche Buena:

para todos de gozo, de gusto, de gloria,

¡y a Dios, de pena!…

Yo he visto a Dios-Niño / diamantes llorando,

y vertiendo muchos / no salen baratos…

Mis ojos enjuga / Dios que está llorando,

que de un llanto suele / ser lienzo otro Llanto…

¿Por qué lloráis, Niño mío? / Mas ya la causa no ignoro:

lloráis, mis Ojos, sin duda, / porque no lloran mis ojos…

Y otras, por fin —dejando a un lado innumerables primores que nos asedian—, entre el libre estallar del alborozo, destila más de un diáfano axioma (igual que Montoro), apologético de tamañas “alegres tropelías” que en buena parte integran —desde siempre— la poesía navideña hispana:

No cesaban los Pastores / de fiestas, bailes y risas…:

¡que esta Noche, aun el turrón / está lleno de alegría!…

¡Vaya de baile, de gozo y de fiesta,

y baile todo el Mundo, que todo está de vuelta!…

Esta Noche, estar loco / es estar cuerdo…

Es cierto que Dios gusta / de estos festejos;

que es de Dios la voz, dicen, / la voz del Pueblo:

¡y en la Noche que Dios ha nacido

son locos los cuerdos!…

¡Vaya de juego,

que pues Dios es Niño / gustará de ello!

¿Cómo este “jilguerillo”, de tan excepcional “gala y primor”, pudo llegar a ser un tan perfecto desconocido? Ni Cejador lo nombra —aunque incluye, anónimas, cosas suyas—; ni acaso otro ninguno, en lo moderno, salvo Hurtado y Palencia,12 que sólo aluden a su “popularidad grotesca” y sus “obras de mal gusto”, al sancionar —muy a la ligera— la sátira contra “algunos poetas ínfimos” de don Leandro de Moratín, cuando —en su tan gustosa como injusta Derrota de los Pedantes (1789)— creyó poder befar impunemente “las coplas del célebre León Marchante, dulce estudio de los barberos”… Y sin embargo, en tales “coplas” así humilladas, hay mucha más inspiración y hechizo, musical y cordial, que en toda la muy docta pulcritud de Inarco Celenio. Porque éste, en su “cantata” a la Venida del Mesías (Los Padres del Limbo), pensó ponerles cátedra a los “ineptísimos” autores de villancicos, “tan indecentes y chabacanos”; pero —pasando de su altiva nota a sus pétreos versos— lo más suave y gracioso que nos brinda, ante el Dios-Niño, es el llamarlo “Jefe temido” y “segundo Legislador”…13 Junto a la gracia enamorada y cándida del viejo maestro, nos resulta el olímpico don Leandro, si no un alma de cántaro, sí, a lo menos, de ánfora etrusca. Y por grande que sea (como lo es) la parnasiana estimación que en su lugar y a su hora le profesemos, él sale aquí “el pedante derrotado”, y no el objeto de aquel “dulce estudio”, tan merecido.

Por lo demás, también a León Marchante creemos casi seguro que algo le debería Sor Juana en sus villancicos, según las verosímiles influencias que ya iremos puntualizando. Y cabe aventurar que el puente trasatlántico entre ellos sería el padre Diego Calleja, sacerdote jesuita, su futuro biógrafo y asiduo corresponsal, que —desde su Colegio Imperial de Madrid— colaboró con el maestro de Alcalá en tres de sus comedias sagradas.14

DON EUGENIO GERARDO LOBO

Sólo agreguemos ya —nombre aquí tercero, y algo menos desconocido— al toledano don Eugenio Gerardo Lobo (1679-1750), que todavía rimó unos “Villancicos en la Profesión de Dña. Tomasa Oloriz y Nadal, en Zaragoza”, aunque curiosamente —signo del nuevo tiempo— subtitulados “Cantada” y divididos en “Recitados”, “Arias” y “Minués”, entre otras “Tonadas”…15 Y he aquí —dichosa edad—, cómo aquel bizarrísimo “Teniente General de los Reales Ejércitos y Gobernador Militar y Político de Barcelona”, y en lo más de sus obras literarias, jocoso ingenio, sabía también cantar el místico Epitalamio del Claustro:

Bien sabes, Pastor, / Galán Soberano,

que cuando Tu mano / de nieve más pura

entró en la abertura de mi corazón,

que ya me tenías / enferma de amor…

Pastor enamorado,

Verdad, Luz y Camino:

si es Tu Nombre aquel óleo derramado

que para todos la salud previno,

con razón las más bellas

Te adoran siempre, cándidas doncellas…

Mientras Tú te reclines

en el feliz descanso,

me dará suavidades

pura fragancia del Divino Nardo…

El uno para el otro

seremos, en un lazo,

hasta que expire el día

y se acerquen las sombras del espanto…

Ya entra la triunfante Esposa / en el jardín que plantó

ciega, aunque santa, la Fe; / ciego, aunque lince, el Amor…

Ya empuña la inextinguible / clara luz, por quien echó

el óleo la Caridad / en el vaso del fervor…

Vén al Monte escabroso

del Incienso y la Mirra penitente,

Paloma, Hermana, Amiga; pues ansioso

de coronar tu frente…,

te busqué, en testimonio

de Mi fineza, por el Valle frío,

Mi cabeza bañada de rocío…

III. VIDA DEL VILLANCICO EN LA NUEVA ESPAÑA

HORA es de retornar —y remontar— al Mejicano Quinientos, para —en este otro círculo concéntrico, y ya más próximo— signar las paralelas floraciones de este género lírico en nuestra tierra, “cuando era y se llamaba Nueva España”, y enmarcar algo menos vagamente esta labor de Sor Juana Inés, la cual, también aquí, luciente mas no desierta, cumple aquel regio símil de Rubén —cantado por su aire suave—:

Sol con corte de astros en campo de azur…

LOS VILLANCICOS SUELTOS, HASTA ESLAVA Y SU LARGA ESTELA

Narrando Motolinía ciertas fiestas de la Encarnación, en Tlaxcala, 1538, y describiendo el Auto de la Caída de Adán y Eva —“representado por los Indios en su propia lengua”, y “tan bien…, que nadie lo vio que no llorase muy recio”—, consignó su remate castellano, en que “los Ángeles se fueron cantando…, en canto de órgano, un villancico que decía:

¿Para qué comió

la primer casada,

para qué comió

la fruta vedada?

La primer casada,

ella y su marido,

a Dios han traído

en pobre posada,

por haber comido

la fruta vedada…

Ingenua y melodiosa cancioncilla, que si no fue “la muestra más antigua de la poesía colonial” (Icazbalceta) —puesto que la preceden el anónimo romance “En Tacuba está Cortés”…, y los “Maese-Pasquines” de Coyoacán, y el tercetillo del “Ave Fénix”, la culebrina de oro y plata que envió el conquistador al César don Carlos—, sí es la primera poesía hispana que hallamos endulzando bocas indígenas, apenas franqueado el abismo del “atambor muy doloroso del Huichilobos” al dulce “canto de órgano” de estos Ángeles Indios.16

Respecto de los mismos naturales, sabemos además —por Mendieta— que “el primero que les enseñó el canto (europeo), juntamente con Fray Pedro de Gante, fué un venerable sacerdote viejo, llamado Fray Juan Caro”, de suerte que ya “pocos años después, comenzaron ellos a componer de su ingenio Villancicos en canto de órgano y alguna Misas”, y también “Villancicos en su lengua” —como lo precisó el propio Motolinía—. Y cuando, allá igualmente a los principios, nombró el Cabildo de la Catedral de Méjico al Racionero Campoverde, en 1543, para que cultivase a los Infantes del Coro, descollaron al punto “en las chanzonetas de Pascua y de Navidad”…17

Villancicos, también —uno, muy bello, de Nochebuena—:

Virgen de Virgen nacido,

Ella Pura y Puro Vos…,

los tiene el “Cancionero” (manuscrito hacia 1570) del aún peninsular Pedro de Trejo, casado ya por 1561 en Guayangareo (hoy Morelia) y luego avecindado en Zacatecas y Lagos.18 En su gil-vicentino “Desposorio Espiritual entre el Pastor Pedro (el Arzobispo Moya de Contreras) y la Iglesia Mejicana”, en traje pastoril” (Méjico, 1574) —que es “la primera producción teatral de ingenio criollo en el Nuevo Mundo” (Rojas Garcidueñas)—, el presbítero Juan Pérez Ramírez, natural de Méjico e hijo de Conquistador, esmaltaba igualmente la alegoría de su égloga teológico-popular con lindos cantarcillos como éste:

Pues Menga tiene tal gala

y su Esposo gracias mil,

¡viva tan bella Zagala

para Zagal tan gentil!…19

Y en las fiestas de nuestra capital a las reliquias que le envió el papa Gregorio XIII, por octubre de 1577, un diálogo hispano-latino del Colegio de san Gregorio incluía “muy buenas canciones y villanescas”, y la Tragedia del Triunfo de los Santos coronaba sus actos II y V con sendos “villancicos” que llevan tal nombre expreso, y tratan de la iglesia en las persecuciones y en la paz que les sucedió:

—¿Por qué va llorando / la Esposa de Dios?

—Llora por hacer / que no lloréis vos…

El Saber Divino / dió Su paz y amor,

dando a Constantino, / Magno Emperador…20

Mas quien “se levantó con la monarquía” del género —durante este siglo inicial— fue el grande y mejicanísimo Hernán González de Eslava (1534-1601?), nacido aún en España pero venido desde 1558 a nuestra ciudad, donde maduró su cultura y recibió el presbiterado antes de 1579, y cuyos “Coloquios Espirituales… y Canciones Divinas” (Méjico, 1610) abundan cabalmente en “villancicos y ensaladas” comparables con “lo mejor” (ha dicho don Marcelino) de la estirpe que va de Montesino a Valdivielso y a Lope, con toda su infantil emoción, límpida música y viva asimilación de lo tradicional, ora celebre al Niño-Dios, o a Su Madre, o al Pan del Alma, o ya a santa Úrsula y su clara legión de Vírgenes Mártires.

—¿Viste, Pascual, un Chiquillo

en un portal derribado?

—Vilo, y vengo enamorado

de tan lindo Pastorcillo…

—¿Qué hacéis en el suelo, / Pequeño, llorando?

—Ando procurando / hombres para el Cielo.

—¿Por qué estáis al hielo? / —Pecador, por ti.

—Si yo Os ofendí,

¿quién Os forzó a Vos / a morir por mí?…

—¿Qué es cosa y cosa,

que entra en el mar y no se moja?

—¡Ése es el Sol, pienso yo!

—Es la Virgen celestial,

que en el mar del mundo entró

y culpa no La mojó

de pecado original…

Da dulzor divino

la Vid verdadera,

porque yo no muera…

Bebed de la fuente / del agua de vida,

que siendo bebida, / más sed no se siente…

Por la crïatura / tal agua ha manado:

del Sacro Costado / salió su corriente…

Pajarito que vas a la fuente,

¡bebe y vénte!…

Once mil Estrellas

suben hoy del suelo,

bellas, bellas, bellas,

para que con ellas

más se adorne el Cielo…21

Y en ese propio círculo de Eslava podemos agrupar otros nombres y obras. Así, el soldado toledano Juan Bautista Corvera, vecino de Guadalajara y dueño de minas en Comanja, autor de una comedia pastoril representada en Méjico ante el virrey y el arzobispo en 1551, aquí mismo rimó algunas “chanzonetas y motetes” para la iglesia mayor; y del padre doctor Pedro de Hortigosa, sacerdote jesuita, que vino de su España en 1575 y aquí murió en 1626 —“alma del Concilio Mejicano III°” y eminente catedrático de Teología a quien apellidó nuestra Universidad “sol y maestro universal de estos reinos”—, poseemos una fresca “ensalada” y otras letras cantables a san Miguel, que a ruegos del doctor Moya compuso, allá por 1586, para Catedral:

El gallardo San Miguel / que en nombre de Dios pelea,

delante del Rey divino / escaramuza en la vega…

¡Hola, marino, queráisme ayudar,

que no sé nadar!

—Toma un cabo, tente en él:

espera en Dios, que es fiel,

y no ya en tu fuerza sola.

—¡Hola, que me lleva la ola,

que me lleva a la mar!…22

Por ese mismo tiempo, a fines del XVI, un anónimo “Panegírico de la Anunciación”, manuscrito en nuestra Biblioteca Nacional, tiene una graciosa “letra” que cantaron los ángeles ante el “fíat” de la Virgen:

¡Dichoso Sí, pues con él

queda el hombre libertado,

y María ha granjeado

un tan hermoso Joyel!…23

También en el Anónimo “Coloquio de la Conversación y Bautismo de los Cuatro Reyes de Tlaxcala” (manuscrito de 1619 en la Universidad de Texas) asoma un delicioso villancico eucarístico:

Pedid, alma, y daros han

mucho más que pidáis vos;

que si pedís pan por Dios,

os darán a Dios por Pan…24

Y el “Códice Gómez de Orozco: un manuscrito novohispano del XVI-XVII”, que editamos nosotros mismos,25 destella con no pocos villancicos encantadores de varios temas (a la Visitación, al Santísimo Sacramento, a los Santos Reyes, a un velo de monja), y muchos, sobre todo, de Navidad:

Entre unos pastores / vi un Niño metido;

y aún no es bien nacido, / ya muere de amores…

—¿No sabes, Gil, qué he pensado?

—¿Qué, zagal?

—Que pues Dios viste sayal,

no vale nada el brocado…

De ver la Doncella / me toma cariño,

por gozar del Niño / y servirla a Ella…

Así como está / llorando el Mozuelo,

es la Flor del Cielo / y el placer de acá…

Es una Zagala / tan rica y tan bella,

que ha nacido d’Ella / la Flor de la gala…

Por ver a María / con tanta lindeza,

y aquella grandeza / que a sus pechos cría,

el manso daría / y cabra más bella:

por gozar del Niño / y servirla a Ella…

Luego, ya plenamente en el XVII, entre la fina prosa de “Los Sirgueros [o jilgueros] de la Virgen”, novela sacro-pastoril del presbítero licenciado Francisco Bramón (Méjico, 1620), relucen por su cándido primor algunas “letras” a la Purísima, o ciertos sonecillos de infantil alborozo y gracia folclórica, como esa danza azteca —un claro albor de las de Sor Juana— que cierra, entre el redoble y el espejear de teponaxtles y plumerías, su breve auto de El Triunfo de la Virgen:

Linda entre mujeres / es la Nazarena,

bella y agraciada / de color morena…

La culpa de Adán / dejó ya vencida,

que Dios para Sí / la tuvo escogida…

¡Bailad, Mejicanos; / suene el Tocotín,

pues triunfa María / con dicha feliz!…26

A su vez, el presbítero bachiller Arias de Villalobos, venido acá muy niño de Jerez de los Caballeros, incluye en su “Obediencia que Méjico dió a D. Felipe IV” (Méjico, 1623) varias chanzonetas y romances que él propio destinó “para las Vísperas y la Misa en la Ermita del Patrón” de nuestra metrópoli, san Hipólito.27 Y finalmente, ya en años después —y sólo por ejemplo aislado entre muchos—, el “Certamen Poético de los Estudiantes de la Real Universidad… a la Inmaculada”, en Méjico, 1654, nos ofrece también algunas piezas sonrientes, de pura gracia en amorosos conceptos, que no son villancicos en rigor, pero que sí preludian a tal o cual de sus tonos y tópicos posteriores, como las “Vayas” al Diablo, por la Limpia Concepción de María, en que triunfaron don Diego González de Contreras, o don Agustín de Salazar y Torres, aún niño entonces.28

Por cierto que éste, Salazar y Torres (1642-1675), aclimatado aquí de sólo tres años y “mejicano por su domicilio y educación”, pues no volvió a su España sino en 1660 —donde salió a luz póstuma su vasto caudal poético, de calderoniano esplendor musical y plástico: “Cítara de Apolo”, en dos tomos, 1681 y 1694—, si escribió formalmente “villancicos”, no lo sabemos (ya que el tomo segundo nos ha huido); pero las letras líricas de sus primorosas comedias y loas —alguna de ellas, sacra, como en La Mejor Flor de Sicilia, sobre Santa Rosalía de Palermo— bastan para enlazarlo a los de Sor Juana, que de él repetirá ecos casi indudables.29

PRIMEROS VILLANCICOS PARA MAITINES

Y así llegamos a la nueva etapa en que los villancicos se organizan en “suites” de ocho o nueve “letras”, para su intercalación musical en el Oficio Divino —según queda explicado en nuestro esbozo de la Península—.

Cuándo haya principiado entre nosotros esa costumbre es un tanto incierto. Las primeras constancias que conocemos, datan de la mitad del XVII, o de muy poco antes, como los anónimos “Villancicos que se cantaron en la Puebla de los Ángeles en los Maitines y Misa del glorioso san Laurencio, que instituyó y fundó el ilustrísimo y excelentísimo señor don Juan de Palafox…, este año de 1648”, igual que en varios otros consecutivos.30 He aquí, por lindo ejemplo, este sublime y tierno diálogo, en pareados de “gaita gallega”, donde habla san Lorenzo ya en la parrilla, y que tomamos de ésos de Puebla en 1652:

—¿Cómo te va, Laurencio, en la brasa?

—¡Cómo me ha de ir, con Amor que me abrasa!…

—¿Cómo te va, con Decio y con Dios?

—¡Bien, pues me queman hoy juntos los dos!

—¿Cómo te va, Mancebo valiente?

—¡Cómo me ha de ir, si por Dios soy paciente!

—¿Cómo te va, Corderito tostado?

—¡Mucho mejor, pues me vuelven de lado!

—¡Soplad, soplad!… —¡Socorred, Señor,

que es mayor el incendio de Vuestro amor!…

Y en la propia Angelópolis, añadamos los de la Navidad de 1651, también anónimos, donde hay cosas muy delicadas:

Este Sol que madruga / tan a lo fino,

en los brazos del Alba / se ha detenido…

Vió la Nieve lo puro / del Pecho blanco,

y corrida deshizo / todos sus ampos…,

amén de obvios recuerdos para Sor Juana, como este así “fablante” principio:

Salud y gracia sepades, / que os vengo a cantar verdades…

En cuanto a la Cabeza del Virreinato, diríase remontar este nuevo uso (y el de publicarse sus letras) hasta 1638, ya que el Diario de Robles, hablando de la fiesta de san Pedro en nuestra Catedral, apunta en 1678: “No hubo Villancicos impresos (por la suma escasez de papel), sin ejemplar desde… ha más de cuarenta años”…31 Y así también, del padre Antonio Núñez de Miranda, sacerdote jesuita (1618-1695), sábese —por su biógrafo el padre Oviedo— que, al cursar Teología entre 1640 y 1644, escribía “con suma facilidad y primor” muchas “poesías latinas y castellanas”, y “era fama común que casi no se cantaba Villancico alguno en las iglesias de Méjico, que no fuese obra de su ingenio”…;32 aunque, a decir verdad, de éstos no consta que se tratara ya de “juegos completos”.

Los primeros, con todo, que hoy tenemos ya en dicha forma —mas aún éstos, bajo otro más rancio nombre—, son unas chanzonetas… de san Pedro en la Metropolitana de Méjico, 1654, cuya anonimia es muy de lamentarse por su excelencia, tanto en alguna estampa —muy del Bosco y nuestro Posada—, donde suegras y cojos y difuntos, por sus bíblicos nexos con el Apóstol, le trenzan su girándola quevedesca (que es lástima no quepa ejemplificar), cuanto en la “linda flor” de su cristalino y suave lirismo y el júbilo saltarín de sus “ritornellos”:

¿Quién es éste que pisa / las olas del mar

sin ajarle los rizos / a su cristal?…

En demandas y respuestas, / Pedro y una fregoncilla

andan, ella por cogerle, / y él, negando a pie juntillas.

—Yo le vi, yo le vi con Nazareo,

¡hétele aquí,

que le vide como le veo,

y le miro como le vi!…

¿Este morir qué será? / —Es un dichoso nacer:

para el mundo, de cabeza, / y para el Cielo, de pies…

En la playa, Barquero, te espera la dicha:

¡ay, rema, rema, / coge la brisa!

¡Ay, rema y boga,

que en el agua te faltan los peces,

y en la playa los peces te sobran!…

¡Ah, qué lindo sosiego, / qué linda flor,

mano sobre mano / gozar del Tabor!

—¡A la mar, a la mar, / a ser Pescador!

¡A la tierra, a la tierra, / a ser Pastor!…33

En los próximos lustros, por lo demás, no hallamos hasta ahora otros villancicos aquí cantados, salvo unos de san Pedro, 1673, por el presbítero bachiller don Diego de Ribera, poeta de no escasa producción y de ilustre importancia en varios géneros líricos:

¡Pastores del valle, / que os llama el Amor!

Dejad los rebaños: / veréis llorar hoy

a la Piedra Pedro / el yerro que obró…;

y luego, varios ya en 1676, en que principian los de Sor Juana, y a partir del cual año, hasta finales del siglo, sí han llegado a nosotros numerosísimos, en cadena ininterrumpida y de los más diversos temas y autores. Pero de que entre tanto los había, no puede dudarse; y más, cuando nos constan, en tal lapso, varios de otras ciudades. Del célebre indio músico, Juan Matías, maestro de capilla por 15 años en la Catedral de Oajaca, hasta su muerte en 1666 o 1667 (y autor, a lo que dice el padre Burgoa, de un tratado de su Arte en que “redujo la armonía a un círculo perfecto”), se sabe que compuso —a más de misas y otras obras mayores— “muchos Villancicos y Chanzonetas”…34 Y de Puebla podemos mencionar todavía muchísimos, desde a partir de 1666, con algunos —anónimos— estimables, como los de la Concepción en 1667:

—Decidnos, Serrana,

¿cómo sois tan blanca?…,

o los del mismo día de 1674, con alguna preciosa “jácara”:

El Valiente de mentira / que fué un tiempo Estrella errante,

en hábito de Culebra / baja al más florido valle…

Quebróle, en fin, la cabeza / la Niña con muchas sales,

la Aurora de muchos soles / que en gracia sale de Madre…;

o bien, estotros de la Nochebuena en 1673:

¡Éste sí que es el Niño más bello,

Éste sí que es el más lindo Amor;

Éste sí, que Sus flechas dan vida;

Éste sí que las almas rindió!…

¡Éste sí que es mi Niño gracioso;

Éste sí que los otros no!…

POETAS DE LOS AÑOS DE SOR JUANA

Ya durante los años más estrictos que vieron señorear a nuestra Jerónima en tal dominio, varios son los poetas memorables —y aun algunos, nada mediocres— con los que ella vendría alternando.

Así, el “discreto y valiente” capitán, don Alonso Ramírez de Vargas (fl. 1662-1696), noble criollo de Méjico y alcalde mayor de Misquiguala, “floreciente en toda sabiduría” (al decir del doctor Eguiara), y de cuya multiforme labor poética destacamos en otra oportunidad la subida ley, tiene en sus villancicos de san Pedro, en Méjico, 1685 (anóns., pero suyos), alguna letra tan exquisita como el romancillo que empieza:

Soberano Apóstol, / que Amor te subió

de humilde barquero / a ser Vice-Dios…;

y campea, finamente popular y cultista, a un tiempo, y ducho en juegos melódicos, en los que dedicó a la Natividad de María, en Méjico, 1689:

…La que, teniéndose / por Sierva párvula,

juzgarse Mínima / tuvo por máxima,

de las estériles / ya plantas áridas,

con pompas fértiles / nace, Flor cándida…

…Despidan aromas las flores,

desciendan del Cielo las aves,

y en voces de olores, con ecos fragantes,

el clarín del Olimpo

rasgue zafiros y rompa celajes…

¡Porque suene glorioso / siempre su Nombre

en el Aire, en la Tierra, en el Mar, en los Orbes!

¡Porque de sus Albores / vivan más claros

las Luces, los Signos, la Luna, los Astros!…35

Ese mismo último año, en Puebla, el presbítero licenciado don Antonio Delgado Buenrostro, sevillano de cuna, mas formado acá desde niño entre los familiares del vuestro señor Palafox, y luego insigne orador sagrado (“Panegíricos”, Sevilla, 1679), rimó los Villancicos de la Asunción:

¿Quién es, decidme, Aquélla / de quien, como del Alba

el Sol, el de Justicia / nació de sus entrañas?…,

y ya en 1686 los de la Purísima, donde —amén de graciosas alegorías: la Virgen, “Libro Nuevo” y “Reina de las Flores”— luce un logrado “Villancico Castellano-Latino”:

Phoenix divina, Maria, / si alta mente te praeservas…36

En la propia Angelópolis se destaca otro poeta —hasta hoy del todo olvidado—, fray Nicolás Ponce de León, agustino poblano, cuyos fueron los Villancicos de la Asunción en 1684 y 1686, y los de san Pedro en este año posterior, y que —entre los primeros— tiene varios hermosos, como uno de “las Aves” (¿Qué Ave será María? No Fénix, ni Paloma, ni Águila, ni Pavón, sino “Ave de Gracia”…); u otro en que Dios ordena que esta Niña esté en el Cielo “en cuerpo, por mayor gala”…; o uno latino, en pentasílabos esdrújulos, muy sorjuaniano:

O Virgo Virginum, / gressus accelera!…;

o una muy linda “jácara”, de la Zagala que el Sol abrasa y abraza, y de donde siquiera desprenderemos su encomio de tal son alegre y popularísimo:

Atiendan, oigan, escuchen / el són de mi Jacarilla,

que en tiempo de tanto gozo, / todo el mundo jacariza:

hasta el más pobre arroyuelo / y más clara fuentecilla,

a impulsos de tanta gloria, / se van cayendo de risa.

Y ésta es la Jacarandana, / y ésta es la Jacarandina…37

En idéntico metro y modo latino que el de Ponce de León —y tan de Sor Juana—, está la flor más bella de otros Villancicos de Navidad, en Méjico, 1682 —pero éstos, no para Catedral, sino para el Convento de Santa Clara—, por otro igual de noble y de desconocido poeta, el presbítero bachiller don José de la Barrera Varaona:

Jam Sol clarissimus / Iustitiae nascitur

nive candidior, / igne flammantior…

Per Caelum dulcibus / resonat cantibus

et gloria Superis / et pax mortalibus…

Induta floribus / terra fragrantibus,

celebrant lilia / Lilium convallium…;

y éste allí mismo abunda en otras “letras” de tanta suavidad como limpidez:

Cuando del tiempo airado

en lo más rigoroso

nace el Verbo Sagrado

en el disfraz hermoso

de un peregrino Infante,

tierno David contra el mayor Gigante…,

todo el aire es dulzuras;

el campo en sus primores

es teatro de hermosuras;

todo el Cielo es fulgores:

y en tanta gallardía,

la mitad de la Noche es mediodía…

Aquel Príncipe del Cielo / sin el cual nada se anima

(sine Ipso nihil est factum, / porque a todo sér da vida);

Aquél en cuya belleza / nieve y grana están unidas,

Candidus et rubicundus, / como la Esposa Lo admira;

aquel cándido Cordero / que en busca de su querida

entre lirios se apacienta, / Qui pascitur inter lilia…;

este, pues, Rey Soberano, / hoy al mundo santifica,

mundum consecrare volens, / naciendo por nuestra dicha…38

El presbítero don Ambrosio Francisco de Montoya y Cárdenas, por su parte —otro poblano y “Párroco de Topoyango”—, nos dio los Villancicos de la Asunción, en Puebla, 1687, de alegre fantasía y tersa factura en su “jacarandina” al “Arcaduz” de la Gracia, o sus romances latinos, o sus ágiles “muiñeiras” y sus finas aliteraciones:

…La que con una palabra, / de aquella bóveda azul

hizo que bajase el Verbo / a abreviar Su plenitud…;

el Arpa cuya armonía / anima tanta virtud

que huyen de Ella los demonios / que atormentan a Saúl…,

unos y otros la celebran / en muestras de gratitud,