12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Magellan Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

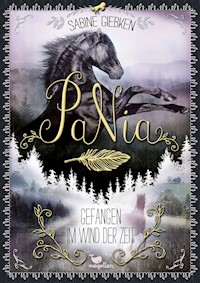

- Serie: PaNia

- Sprache: Deutsch

Nia hat sich entschieden: Um bei ihrem Windpferd Pan bleiben zu können, ist sie mit in die Zeitschleife gegangen und lebt nun im alten, vergessenen Teil von Windheim. Zunächst scheint es so, als hätte sie die richtige Entscheidung getroffen, denn um nichts in der Welt will sie ihre Zeit mit Pan eintauschen. Aber dann kommt es zu einem Zwischenfall mit einem der Windpferde. Endlich erwacht Nia aus ihrer Trance. Wie konnte sie sich so lange täuschen lassen? Und wie kann sie Pan beschützen? Gemeinsam mit Hannes schmiedet sie einen gefährlichen Plan …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

PaNia

Band 1: Die Legende der Windpferde

Band 2: Im Bann der Windhüter

Band 3: Gefangen im Wind der Zeit

Band 4: Die Wächter der Windpferde

Inhalt

PROLOG

DAS DORF

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

ENTZWEIT

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

IN BLUT

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

UND STEIN

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

EPILOG

Kapitel 1

PROLOG

Sie kamen in der zweiten Nacht und dann wieder, Tag für Tag, viele Wochen lang. Mit Hunden durchkämmten sie den Wald, suchten nach Spuren und klingelten an jeder Haustür. Die Zeit rauschte dahin wie der Fluss, durch den Nia verschwunden war, und dennoch wurden sie nicht müde, in den Wald zu laufen und nach ihr zu rufen und zu suchen und die Menschen von Windheim zu befragen.

Sie würden Nia nicht finden.

Sie konnten Nia nicht finden. Die Geschichte wiederholte sich, und sie wussten es, nur wollten sie es noch nicht wahrhaben.

Im Haus war es still geworden. Yves schlief gut und viel, und Sammy wachte über ihn, als lauerten wilde Wölfe im Garten. Keine Sekunde ließ sie ihn aus den Augen und nur Ben duldete sie in seiner Nähe.

»Du«, sagte sie einmal zu ihr und kniff ihre müden, rot geweinten Augen zusammen, »du weißt, was passiert ist! Stimmt’s? Die ganze Zeit tust du so, als wärst du eine verwirrte alte Frau, dabei weißt du ganz genau, was hier vor sich geht!«

Sie hatte ihr nichts erzählt. Ihr nicht und Ben auch nicht. Keinem von ihnen. Wozu auch? Sie glaubten ihr ja doch nicht.

Und dann, eines Tages, klopfte es an der Tür. Sammy schlief, zusammen mit dem Baby, also suchte sie nach dem Schlüssel und öffnete. Draußen stand der Kommissar, der die Suche nach Nia leitete, und machte ein ernstes Gesicht.

»Frau Schmid«, grüßte er freundlich und musterte sie mit diesem mitleidigen Blick, der nie etwas Gutes verheißt. »Ist Ihre Enkelin zu Hause? Ich muss Ihnen etwas mitteilen.«

»Sammy ist nicht meine Enkelin«, informierte sie ihn und versperrte ihm den Weg ins Haus, damit er das Baby nicht aufweckte.

»Und Ihr … also, Benjamin Schmid? Ist er zu sprechen?«

Sie stemmte die Arme in die Hüften und schüttelte den Kopf. »Sie haben Nia nicht gefunden«, schnaufte sie. »Also was wollen Sie hier?«

Der Kommissar räusperte sich und spähte an ihr vorbei, aber dann entschied er wohl, dass er genauso gut ihr seine Neuigkeiten mitteilen konnte.

»Wir haben etwas entdeckt«, sagte er sachlich. »Ein rotes Fahrrad. Kommt Ihnen das bekannt vor?«

Etwas regte sich in ihr … eine vage Erinnerung. Das rote Fahrrad – es hatte Wilfred gehört! Sie hatte es ihm geschenkt, weil er es so liebte, damit herumzufahren. Aber es war verschwunden, genau wie er, und sie war froh gewesen, es nicht mehr sehen zu müssen. Das Fahrrad weckte Erinnerungen, die so schmerzhaft waren, dass ihre Unterlippe zu zittern begann.

Der Kommissar nickte langsam. »Ist Nia mit diesem Fahrrad in den Wald gefahren?«

Sie schüttelte den Kopf, schüttelte die alten Erinnerungen ab.

»Geritten«, flüsterte sie. Ihre Stimme war ein bisschen zittrig, dabei wollte sie gar nicht traurig sein. Wilfred war mit dem Fahrrad gefahren. An jenem Tag. Wilfred war tot, aber Nia … Nia lebte!

»Bitte?« Der Kommissar beugte sich ein Stückchen näher zu ihr. »Was haben Sie gesagt?«

»Sie ist nicht mit dem Fahrrad verschwunden«, erklärte sie ihm, lauter diesmal, und betonte dabei jedes Wort. »Sondern mit ihrem Pferd!«

Der Kommissar starrte sie verwirrt an, doch dann guckte er plötzlich an ihr vorbei, als wäre sie unsichtbar geworden.

»Was redest du da?« Sammys Stimme, aus dem Flur. Lisbeth drehte sich um, aber da stand sie schon neben ihr. Yves auf ihrem Arm gluckste und blinzelte vergnügt. Lisbeth streckte die Hand nach seinen winzigen Fingern aus, doch Sammy riss ihn aus ihrer Reichweite und schrie: »Verdammt, Lisbeth, sag endlich, was du weißt!«

»Frau Schmid, beruhigen Sie sich.« Der Kommissar versuchte, zwischen die beiden zu gelangen, aber Sammy packte Lisbeth mit der freien Hand am Kragen und schubste sie hart gegen die Wand.

Jetzt drängte sich der Kommissar gewaltsam zwischen sie und legte die Hände auf Sammys Schultern.

»Frau Schmid! Ich bitte Sie, hören Sie doch erst einmal zu!«

Sammy schnaufte empört, aber sie umklammerte Yves fester und trat einen Schritt zurück.

»Das Fahrrad lag mitten im Wald«, sagte der Kommissar langsam. »Wir haben darauf Fingerabdrücke Ihrer Tochter feststellen können.«

Sammy atmete hörbar aus. »Nia hatte kein Fahrrad.«

»Kann sie es ausgeliehen haben?«

»Was weiß ich! Verdammt, Sie sind der Polizist, Sie müssen das doch rausfinden!«

Lisbeth trat einen Schritt nach vorn, auf Sammy zu. Yves hing ganz schief auf ihrem Arm, sie hatte Angst, Sammy würde ihn fallen lassen. Ihre Stimme war sehr ruhig, sehr sanft – vor dem Baby durften sie doch nicht so streiten.

»Nia kommt zu dir zurück, Sammy. Du darfst sie nur nicht vergessen. Hörst du? Es ist wichtig, dass du dich immer an sie erinnerst.«

Der Kommissar und Sammy tauschten einen Blick. Natürlich, sie glaubten ihr nicht. Aber das machte nichts. Es war egal, denn nichts, was sie unternahmen, würde Nia zurückbringen.

»Wem gehört denn das Pferd?«, fragte der Kommissar im Plauderton. Er lehnte sich neben Lisbeth an den Türstock und deutete lässig mit dem Kopf in Richtung Wald, als würden sie sich über das Wetter austauschen. »Das Pferd, mit dem Nia weggeritten ist?«

»Es gehört niemandem.« Ihr Blickfeld verschwamm, als sie ihr Gesicht der Sonne zuwandte. Windheim war so ein friedlicher Ort, seit sie … fort waren. »Es lebt im Wald. Und Nia lebt nun dort, wo das Pferd ist. So einfach ist das!«

Sammy stieß ein gequältes Lachen aus und massierte sich die Stirn, aber der Kommissar schaute weiter aufmerksam Lisbeth an. »Und wo ist das? Hier? Im Windheimer Wald?«

Sie blinzelte. Die Sonne war so hell, der Wind so still. Langsam schüttelte sie den Kopf.

»Suchen wir … am falschen Ort?«

Wieder schüttelte Lisbeth den Kopf, und diesmal musste sie sogar ein wenig lächeln, weil er versuchte, sie zu überlisten, dabei wäre sie am Ende doch bloß wieder die verrückte alte Frau, hinter deren Rücken getuschelt wurde. So langsam wurde sie es leid.

»Oh nein«, sagte sie und sah ihm fest in die Augen. »Sie suchen in der falschen Zeit!«

DAS DORF

1

Ich … lasse … dich … nicht … im … Stich!

Der Wind beißt mir in die Glieder, als ich durch den schweren Nebel laufe, runter von der Brücke, zurück zu Hannes und Pan. Es stürmt so heftig, dass ich kaum geradeaus laufen kann, immer wieder packt mich eine Bö und schleudert mich herum, kehr um, kehr um, Nia, aber das mache ich nicht, ich will bei ihm bleiben, ich denke nicht darüber nach, was dann geschieht, ich will nur zu ihm!

Als ein weiches Maul meine Hand streift, schluchze ich auf. Tastend schiebe ich meine Hände durch den Nebel, finde Fell und warmes, pulsierendes Leben. Ich klammere mich an Pans Hals, ganz fest, ganz nah, und drücke mein Gesicht in seine Mähne. Hier kann ich atmen, doch der Wind lässt nicht ab von mir, er wird immer noch schlimmer, so als würde er mich fortscheuchen, mich auf die Probe stellen, ob ich es wirklich ernst meine. Diesmal.

»Nia!«

Ein Ruf im Nebel. Ich hebe den Blick, drehe den Kopf. Um mich ist nur dichter, wirbelnder Staub.

»Hannes«, schreie ich zurück. »Wo bist du?«

»Hier!«

Wo ist hier? Hier kann überall sein, ich sehe ihn nicht, also mache ich das Einzige, was mir logisch erscheint – ich nehme Anlauf und schwinge mich auf Pans Rücken.

»Wir müssen hier weg«, brüllt Hannes. »Schnell!«

Pan dreht um, er muss nichts sehen, er weiß, wohin es geht. Wir folgen Hannes’ Rufen, bis die Spitzen der Tannen meine Stirn streifen und wir uns in den Schutz der Bäume drängen. Ein Blitz zuckt über den Himmel, seltsam langsam. Ich sehe seine Zacken aufblitzen und fühle die Energie, die über den Himmel strömt. Pan duckt sich tiefer unter die Zweige und drückt sich in die Kuhle zwischen zwei tief hängenden Ästen. Neben mir höre ich Hannes keuchen, jetzt kann ich auch wieder seinen Umriss erkennen, er hat die Hände schützend über seinen Kopf gebreitet, um sich vor den stacheligen Armen der Bäume zu schützen. Als er zu mir aufsieht, lächelt er grimmig.

»War ja klar.«

»Was?«

»Du. Und er!«

»Pan«, flüstere ich und schmiege mein Gesicht in seine Mähne. Das Entsetzen ist immer noch präsent, und die Bilder der Windpferde, die mit langen Stangen in die schreckliche unterirdische Höhle getrieben worden sind, haben sich fest in meinen Kopf gebrannt. »Ich kann ihn nicht zurücklassen, Hannes. Mein ganzes Leben lang würde ich das bereuen!«

Hannes nickt, genau in dem Moment, als ein gewaltiges Grollen den Boden unter uns erzittern lässt. Als würde uns etwas aus dem Erdreich anknurren. Pan legt den Kopf schräg und mir wird klar: Das lang gezogene Brummen kommt nicht von unten, sondern von oben, über uns – als wolle der Himmel krachend auf uns niederstürzen.

»Was … was ist das?« Ich klammere mich an Pans Mähne. Wie kann er so ruhig bleiben? Das Grollen schwillt an, der Boden unter uns bebt wie ein lebendiges Wesen, aber Pan steht still und lauscht, als hätte er das schon tausendmal gehört.

»Donner«, ruft Hannes und späht mit zusammengekniffenen Augen in den Himmel. »Das Gewitter ist schon ziemlich nah!«

Donner? Niemals ist das nur Donner. Der Himmel brodelt, als würde ein gewaltiger Magen knurren.

Hannes lehnt sich an einen Stamm und streicht sich die Haare aus der Stirn. »Das ist noch gar nichts. Wenn sich das Tor vollends geschlossen hat, hört sich das erst richtig gruselig an.«

Langsam verebbt der Grolldonner und meine Hände hören auf zu beben. Ich merke erst jetzt, dass ich die Luft angehalten habe, und atme langsam aus. Die Stimmen der Natur ändern sich? Donner grollt tiefer, Blitze zucken länger, weil wir … langsamer … was?

»Hannes.« Ich beuge mich zu ihm hinunter. Auch meine Stimme zittert ein bisschen, aber ich schlucke heftig und versuche, tapfer zu klingen, tapferer, als ich mich fühle. »Erklärst du mir alles? All das hier?«

Hannes nimmt die Hände von seinem Kopf und bohrt sie in die Taschen seiner Jeans. »Mache ich schon.«

»Wirklich diesmal?«

Ein neuer Blitz zuckt über die Baumwipfel, so langsam, so schleichend und doch voller gebündelter Energie, die ich bis in die Zehenspitzen spüren kann.

»Wirklich diesmal.«

Ich ducke mich auf Pans Hals, als könnte ich dem Zeitlupenblitz dadurch entkommen. »Es ist nur … Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Sie alle haben die Pferde da reingetrieben, sogar Hilde, es macht ihnen gar nichts aus, wenn sie leiden! Ich will das nicht, ich wollte ihnen nie wehtun. Wenn ich gewusst hätte, was geschieht, dann wäre ich doch niemals … Ich hätte da nicht mitgemacht, glaub mir, ich hätte dir geholfen, Gin zu befreien, und ich hätte niemals …« Meine Stimme schwankt, und ich mache schnell den Mund zu, bevor ich anfange zu schluchzen.

Er guckt mich an, ohne zu blinzeln, ein blauer Blick, so fest wie ein Versprechen. »Ich bin hier, Nia. Okay? Ich bin hier.«

»Danke«, wispere ich, und dann schweigen wir, während der Himmel über uns abermals zu knurren beginnt. Diesmal dauert das Geräusch sogar noch länger, und auch die Tonlage hat sich verändert – ein tiefer Bass zieht über uns hinweg und lässt sogar die Bäume erzittern. Ich schließe die Augen, bis es vorbei ist, bis ich wieder den Wind hören kann. Hannes beginnt, leise zu summen. Ich erkenne das Lied nicht, aber es beruhigt mich, ihm zuzuhören. Auch Pan steht still, wie eine Statue, während der Wind seine schimmernde Mähne bauscht und die Farben herumwirbelt.

Auf einmal beginnt der Wind in den Baumwipfeln, zu heulen und zu klagen. Der Laut wird immer tiefer, als würde man ein Lied sehr langsam abspielen – dumpf, düster und unheimlich. Die Bäume biegen sich unter dem Ansturm, und nur Pan, Pan und die unheimliche Ruhe, die er und Hannes an den Tag legen, halten mich davon ab, schreiend auf die Häuser zuzulaufen. Die Häuser, die ich nicht mehr sehen kann, denn jetzt ist alles voller Staub, ein wüster silbriger Staubsturm, der uns einschließt zwischen den Bäumen, und für einen Moment wünsche ich mir, es würde so bleiben – Hannes, Pan und ich. Wir drei, ohne die anderen.

Die Luft wird schwer, zäh, und ich muss husten, weil der Staubsturm in meine Lunge drängt, ich ziehe mich vor, bis ich auf Pans Mähne liege und mein Gesicht Schutz suchend an seinen Hals drücken kann – und dann, ganz plötzlich, scheint alles rückwärtszulaufen, andersherum, die Geräusche schwellen an, wie hochgepitched, und auf einmal klingt das Rauschen seltsam verzerrt, und der Wind, der uns eben noch in unser Versteck gejagt hat, legt sich so unerwartet, dass ich mir an die Ohren fassen muss.

Ich gucke zu Hannes. Er beobachtet den Staubsturm (oder etwas dahinter) und zuckt ganz leicht mit den Schultern. Als er merkt, dass ich ihn anschaue, deutet er mit dem Kinn in die Richtung, in der ich das Dorf vermute.

Der Sturm erstirbt, Staub sinkt zu Boden, verflüchtigt sich. Ich bekomme wieder besser Luft, also richte ich mich auf Pans Rücken auf und blinzle in die Richtung, in die Hannes zeigt.

Aus dem seltsamen Zwielicht schält sich ein Dorf, aber dieses Dorf habe ich noch nie gesehen. Die Häuser, die immer ein wenig verwildert gewirkt haben, erstrahlen im Schein des Mondes als wunderschöne silbrige Silhouetten! Es scheinen dieselben Häuser zu sein, mit ihren Sockeln aus grauem Stein und darauf den dicken Blockholzwänden, und doch sehen sie komplett verändert aus. Der Stein trägt weder Moos noch verschwindet er unter dichtem Farngestrüpp und das Holz schimmert sogar im Licht des Mondes in kräftigen Farben. Ich blinzle, aber das Bild ändert sich nicht. Das Dorf hat sich … verjüngt.

»Bereit?« Hannes stößt sich vom Stamm ab und tritt zwei Schritte aus unserem Baumversteck heraus.

Ich bin nicht bereit, nicht dafür … nicht für diese Menschen, die ich lieb gewonnen hatte, denen ich vertraute und die ich als meine neue Familie gewählt hatte! Doch ich nicke, damit Hannes nicht ohne mich fortgeht.

»Okay.«

2

Meine Lippen zittern, als Pans Hufe die Schotterstraße berühren. Ich kralle meine Hände in seine Mähne und halte mich auf seinem Rücken fest. Der Staub hat sich gelegt, und der Weg ist wieder erkennbar, ein Weg, den wir schon so oft entlanggeritten sind und der mir dennoch vorkommt wie fremdes Gebiet. Die Steine sind größer, kantiger, der Staub feiner und das Gras an seinem Rand nicht moosig und platt getreten, sondern voller feiner Federblumen, die auch rings um die Häuser blühen. Vielleicht spielt das Mondlicht mir einen Streich, vielleicht hat nur der Staubsturm seine Spuren hinterlassen, doch ich habe das Gefühl, an einen fremden Ort zu kommen.

Und dieses Gefühl macht mir Angst.

»Hannes«, flüstere ich und grabe meine Hände tiefer in Pans Mähne. »Wo sind alle?«

Hannes deutet auf die Häuser. »Drinnen. Haben sich vor dem Sturm versteckt. Sie tun immer so, als würden sie mit dem Wind leben, aber in Wahrheit fürchten sie ihn, weil sie ihn nicht kontrollieren können.«

Langsam, als würde man einen Schleier fortziehen, wird das Mondlicht klarer. Ich kann zusehen, wie winzige Staubkörnchen umherwirbeln und zu Boden kreiseln. Mit dem Licht kehrt auch die Schönheit zurück, die Luft scheint richtig zu schimmern, und die Stimmen des Waldes erwachen, Käuzchen rufen, Grillen zirpen, irgendwo höre ich eine Katze miauen. Dieser neue Ort, so gruselig er auch erscheint, glitzert im Schein des Mondes wie die Kulisse eines uralten Films … ein Film über ein verwunschenes Dorf, das in einer Waldwelt verborgen liegt.

Eine Tür öffnet sich, die erste Tür, an der wir vorbeikommen, und ein Kopf wird herausgestreckt. Eine Frau sieht hoch zum Mond, schließt kurz die Augen und saugt tief die klare Nachtluft ein.

»Aaaah«, macht sie genüsslich und stößt die Tür weit auf. »Endlich!«

Sie beachtet uns gar nicht, also folgen wir der Straße weiter, bis zu der Biegung, an der Hildes Haus liegt. Pan bleibt von selbst stehen, doch ich will weder absteigen, noch will ich, dass Hannes verschwindet und mich hier allein lässt, also klammere ich mich an meinem Windpferd fest und beobachte das kleine einstöckige Haus aus sicherer Entfernung.

»Sie warten sicher schon auf dich«, sagt Hannes nach einer Weile des Schweigens.

»Ich trau mich nicht«, flüstere ich. »Sie werden sauer sein, weil ich dir geholfen und weil ich … gezweifelt habe.«

Er guckt mich aus den Augenwinkeln an und lächelt dann. »Du hast Pan vor seinem Schicksal bewahrt. Nur das zählt jetzt.«

Ich nicke, aber ich will immer noch nicht hineingehen. »Hannes?«

»Hm?«

»Wenn das Tor sich wieder öffnet, wenn die Zeit um ist, können wir dann … also, können wir auch wieder zurückkehren? Nach Windheim?«

Er nickt langsam. »Na klar. Wusstest du das nicht?«

Ich schüttle langsam den Kopf. Eigentlich weiß ich noch fast gar nichts über diesen seltsamen Ort.

Hannes sieht mich überrascht an. »Hat sie dir denn nie davon erzählt?«

Jetzt gucke ich überrascht. »Wer?«

»Na, deine Urgroßtante.«

»Lisbeth«, flüstere ich. »Sie war auch hier, sie war eine von ihnen!« Natürlich! Jetzt verstehe ich auch, woher sie Norwin kennt und warum sie mich vor diesem Dorf gewarnt hat. Sie kannte das Geheimnis! Aber wegen ihrer Verwirrtheit konnte sie mir nicht davon erzählen. Auf einmal habe ich unendliche Sehnsucht nach Lisbeth. Sie ist die Einzige, die wissen wird, was mit mir passiert ist. Wenn ihr Kopf es zulässt. Die Einzige, die mich vermissen wird …

»Für uns geht das«, sagt Hannes leise. »Alle, die später hierherkommen, entscheiden selbst, wie lang sie bleiben. Du kannst gehen. Aber du kannst niemanden von hier mitnehmen.«

Ich bin so erleichtert über diesen Ausweg, dass es einen Augenblick dauert, bis ich kapiere, was er gesagt hat. »Du meinst, diejenigen, die schon immer hier waren? Von … von Anfang an?«

Hannes schielt zum Haus hinüber, tritt einen Schritt näher an Pan heran und senkt die Stimme. »Genau. Sie dürfen nicht so einfach gehen, oder sie können es nicht, vielleicht weil ihre Körper zu alt sind, um ohne das Arkanum existieren zu können.«

Ein neuer Gedanke kommt mir, so plötzlich, dass ich ihn ausspreche, ohne darüber nachzudenken. »Hat es denn schon mal jemand versucht?«

Hannes wirft mir einen vielsagenden Blick zu. »Es gibt da diese Geschichten … aber ob sie stimmen, weiß niemand so genau.«

Das Gruselgefühl kehrt zurück, ich spüre, wie es über meinen Nacken kriecht und ich eine Gänsehaut bekomme. »Was für Geschichten?«

Hannes holt tief Luft, macht noch einen Schritt auf Pan zu und flüstert: »Man sagt, sie …«

In dem Moment zerreißt ein ohrenbetäubender Ton die Stille um uns. Er klingt wie ein Glockenschlag, aber laut, viel lauter, sodass ich den Nachhall im ganzen Körper spüren kann. Erschrocken schaue ich mich um. Hat uns jemand gehört? Bedeutet der Ton … dass jemand kommt? Aber Pan steht still, er fürchtet sich nicht und langsam entspanne auch ich mich wieder.

»Shit«, murmelt Hannes und sieht sich ebenfalls um. »Ich muss gehen. Wir reden später!«

»Was war das?«, rufe ich ihm nach. »Was soll ich tun?«

Im Laufen dreht er sich noch einmal um und hebt beide Arme in die Luft, ganz so, als wolle er wegfliegen. »Ganz egal, was du tust, Nia, es macht keinen Unterschied mehr! Du bist jetzt hier, ihr seid hier und für die nächsten zehn Jahre wird sich daran nichts ändern!«

Ich schaue ihm nach, wie er die Straße hinunterläuft, die Straße, die noch immer verändert aussieht, aber irgendwie malerisch. Die Steine, die ich immer nur als grauen Schotter gesehen habe, fangen das Mondlicht auf und reflektieren es wie winzige, zu Boden gefallene Sterne. Der ganze Weg leuchtet auf diese Art, und ich kann Hannes’ dunkle Silhouette darauf sehen, bis er zwischen den Häusern verschwindet.

Auch das Gras wächst höher, dichter, und zwischen den Halmen entdecke ich Blumen, unzählige, deren Namen ich alle nicht kenne und die vorher noch nicht da gewesen sind, ganz bestimmt nicht.

Auf einmal wird Pan unruhig und ich wirble herum.

»Da bist du ja.«

Hilde steht da, mit herabhängenden Armen, und sieht mich vorwurfsvoll an. »Wir haben uns Sorgen gemacht, als du nicht gekommen bist! Der Sturm kann gefährlich werden und das Gewitter wütet in der ersten Nacht immer besonders stark.«

»Ich …«

… war bei Hannes, will ich sagen. Aber ich beiße mir gerade noch rechtzeitig auf die Zunge. Oh nein, ich werde Hilde nichts von meinem Zwiespalt verraten! Nicht solange ich nicht mehr über all das weiß. Ich bin geübt darin, so zu tun, als wäre alles super, obwohl es mich innerlich zerreißt. Das habe ich jahrelang mit Sammy geübt. Jetzt wird Hilde von mir das zu sehen bekommen, was sie sehen will. Und all meine Zweifel, meine Pläne – die bleiben mein Geheimnis.

»Komm rein«, sagt Hilde freundlich. »Wir trinken warmen Tee und es gibt frisches Brot. Du musst doch hungrig sein!«

Ich lege eine Hand auf meinen Bauch und sofort spüre ich das hohle Knurren darin. Wann habe ich zuletzt etwas gegessen? Das muss ewig her sein! Hilde sieht mich immer noch abwartend an, also löse ich den Bann zu Pan und springe von seinem Rücken. Ich will auf das Gatter zulaufen, hinter dem Lun und Pan wohnen, aber es ist verschwunden und auch diese Wiese ist nun voller nachtdunkler Blumen.

»Wo ist das Gatter?« Verwirrt schaue ich mich um. Ich kann Lun sehen, er steht mitten auf der Wiese und scheint zu träumen. Pan geht ein paar Schritte und läuft dann zu ihm und beide begrüßen sich mit einem stummen Blick.

»Das brauchen wir hier nicht.« Hilde tritt neben mich. »Sie rennen nicht weg, sie bleiben bei uns, solange wir verbunden sind.«

»Verbunden?«, frage ich und muss an die Laterne denken, die in den dunklen Nachthimmel aufgestiegen ist. Eine leuchtende Hülle, auf der mein Name stand und der von Pan, doch auf einmal waren unsere Namen vereint, und seitdem gehören wir auf seltsame Art zusammen.

PaNia.

»Ja, natürlich!« Hilde streckt sich wohlig. »Norwin hat euch aneinander gebunden und nun gehört er dir! Er ist dein Windpferd und wird tun, was du von ihm verlangst, er wird kommen, wenn du ihn rufst, und dir stets ergeben sein. Ist das nicht wundervoll?«

Ich bekomme schon wieder Gänsehaut. Was habe ich Pan nur angetan? Nicht einmal in einer freien Welt, einer Welt ohne Zäune, kann er für sich sein? Er ist an mich gebunden, egal, was kommt?

»Mach dir nicht zu viele Gedanken.« Hilde legt den Arm um mich, als wären wir alte Freunde. Irgendwie waren wir das ja auch. Bis zu dieser Nacht … Bis ich gesehen habe, was sie tun, was wirklich mit den Windpferden geschieht. Aber ich schlucke meine Gefühle tief in meinen Bauch, ich verstecke sie dort, damit Hilde nichts von meinen Zweifeln bemerkt, und lächle tapfer zurück. Zusammen gehen wir ins Haus und setzen uns an den Esstisch, wo Hildes Mutter eine Tasse mit Tee vor mich hinstellt und mir eine Scheibe Brot mit einer seltsam riechenden Paste bestreicht. Auch ein Mann sitzt am Tisch, vermutlich Hildes Vater, er hat sich in seinem Stuhl zurückgelehnt und sieht friedlich summend aus dem Fenster. Während ich esse, beobachte ich die beiden Erwachsenen. Für sie scheint die Welt absolut in Ordnung zu sein! Sie tauschen Blicke, immer wieder, und lächeln sich an, als wäre eine schlimme Prüfung überstanden.

Nicht nachdenken, ermahne ich mich. Und nichts sagen. Beobachten, still sein. Mach nicht denselben Fehler wie Hannes!

»Was war das für ein Glockenschlag?«, frage ich vorsichtig, als ich aufgegessen habe. »Kam der aus Windheim? Von der Kirche?«

Hilde kichert. »Aber nein. Das ist unser Signalton.«

»Genau«, stimmt ihre Mutter zu und sammelt die leeren Teller ein. »Die Nacht ist angebrochen. Zeit für euch, ins Bett zu gehen.«

Die Nacht? Aber es ist doch schon die ganze Zeit Nacht! Beinahe sofort merke ich, wie müde ich bin. Mein Zeitgefühl ist total durcheinander. Draußen ist es dunkel, und mein Kopf ist erschöpft von all den Ereignissen, und so wehre ich mich nicht, als Hilde mich am Arm nimmt und mich hinauf in mein Zimmer bringt, wo alles noch so ist, wie ich es hinterlassen habe, vor einer gefühlten Ewigkeit … in einer anderen Zeit.

Ich schaffe es noch, aus meiner Robe zu schlüpfen und die Schuhe auszuziehen, dann sinke ich aufs Bett und bin froh, dass der Schlaf mich schnell und bedingungslos mit sich reißt.

3

Ich erwache von einem gewaltigen Glockenschlag.

Blinzelnd sehe ich mich um.

Wo bin ich?

Ach so. Das Zimmer. Mein Zimmer! In Hildes Haus.

Wie ein Blitz kehrt die Erinnerung zurück und ich setze mich keuchend auf.

Windheim. Die Windpferde! Und Sammy und Lisbeth und alle … alle, die ich verlassen habe, für lange, lange Zeit.

Ein Schluchzen, mein Schluchzen.

»Es tut mir leid«, flüstere ich und spüre, wie mir Tränen übers Gesicht laufen. »Es tut mir leid, es tut mir leid, Sammy … Mama …«

Die Tränen laufen, und irgendwann weiß ich nicht mehr, warum ich weine. Meinetwegen, wegen Sammy, Tante Lisbeth oder Yves oder Ben oder wegen Pan, der an mich gebunden ist und nie wieder frei sein darf. Ich habe mir das alles so schön vorgestellt, ein Leben unter Freunden, eine neue Familie, Pan und ich … Doch nun, seit ich die Wahrheit kenne, seit ich weiß, welchen Preis die Windpferde für dieses Leben zahlen, kenne ich mich nicht mehr aus.

War es richtig, trotzdem zu bleiben?

Hätte ich besser über die Brücke verschwinden sollen, gestern, in der Nacht, als es noch möglich war?

In der Nacht.

Seltsam.

Vor dem Fenster ist immer noch tiefste Nacht, aber ich fühle mich ausgeschlafen, und meine innere Uhr sagt mir, dass es längst Zeit ist aufzustehen. Ich steige aus dem Bett und gehe zum Fenster, schaue raus auf die dunkle Wiese mit den neuen Blumen und sehe Pan, dicht bei Lun, wie er den Kopf gen Wald reckt und auf etwas zu lauschen scheint, doch sein Körper ist nicht angespannt oder alarmiert, also droht wohl keine Gefahr.

Nacht. Mir fällt wieder ein, was Hannes erzählt hat. Die Nächte dauern hier länger. Aber wie viel länger? Ich verstehe gar nichts. Wenn die Zeit hier langsamer verstreicht, dann bedeutet das doch … keine Ahnung. Ich frage einfach Hannes, wenn ich ihn sehe.

Am besten, ich suche ihn, jetzt gleich.

Ich schlüpfe in meine Schuhe und greife automatisch nach der Robe, als die Tür aufgestoßen wird.

»Gut geschlafen?« Hilde reckt ihren Kopf ins Zimmer. »Prima, du bist schon angezogen! Dann können wir los.«

»Los?«, frage ich verwirrt. »Wohin?«

»Na, zur Schule.«

»Schule?«

Hilde lacht. »Na sicher. Die Ferien sind vorüber, heute beginnt für uns alle die Schule wieder. Du bist doch angemeldet, oder?«

Etwas regt sich in meiner Erinnerung. Ein Anmeldebogen mit Sammys und Bens Unterschrift, den ich in einem Umschlag unter Norwins Tür durchgeschoben habe. Aber damals dachte ich, es ist eine Schule wie jede andere auch! Ein mulmiges Gefühl kriecht in meinen Bauch.

»Der erste Schultag ist sicher komisch.« Hilde summt vor sich hin und hält mir die Tür auf. »Na los, worauf wartest du?«

Wir gehen zusammen die Treppe runter. Erst an der Tür wird mir klar, dass ich total verstrubbelt aussehen muss, ich habe schließlich in meinen Sachen geschlafen, und meine Haare stecken immer noch in den Zöpfen vom letzten Tag fest!

»Kann ich noch mal hoch und mir die Haare bürsten?«, frage ich.

Hilde betrachtet mich und kichert. »Ja, das wäre eine gute Idee!«

Mir bleibt keine Zeit, mir den Kopf über die neue Schule zu zerbrechen, denn als ich zurückkomme, wartet Hilde schon ungeduldig in der offenen Tür. »Komm, wir reiten zur Schule.«

Erstaunt beobachte ich, wie sie Lun zu sich ruft, ihm rasch einen Federzaum überwirft und sich auf seinen Rücken schwingt. Ich warte, bis Pan bei mir ist, und mache dasselbe, nur ohne Federzaum. Schon starten unsere Windpferde, in fliegendem Tempo rasen sie den schimmernden Weg entlang, zwischen den hell erleuchteten Häusern hindurch und an der alten Weide vorbei, die nun wieder voller bunter Lampions hängt.

Vor dem Schulhaus halten wir an. Auch hier hat sich einiges verändert, der verschlafene Bau scheint über Nacht zugewachsen zu sein. An seinen Wänden ranken sich Kletterpflanzen hinauf, schlängeln sich hinter Fensterläden entlang und berühren an manchen Stellen sogar das Dach! Es sieht aus, als hätte man das Schulhaus in grünes Dschungelgeschenkpapier eingewickelt.

Oder es versteckt.

Damit niemand es entdecken kann.

Ich schüttle den Gedanken ab und gleite von Pans Rücken. Hilde zieht das Halfter von Luns Kopf, und sofort macht sich der Schimmel davon, gut sichtbar in der dunklen Nacht. Pan bleibt, wo ich bin, er begleitet mich bis zur Pforte und würde vielleicht auch mit ins Schulhaus kommen, doch Hilde hebt eine Hand und schüttelt den Kopf.

»Windpferde sind im Schulhaus nicht erlaubt. Er muss draußen auf dich warten.«

Gern lasse ich Pan nicht zurück. Was, wenn jemand kommt und glaubt, er wäre aus der Höhle geflohen, und ihn dorthin zurücktreibt? Aber ich kann nichts tun, ich kann ihn ja nicht andauernd bewachen. Also sage ich ihm, dass er warten soll, genau hier, und dass ich bald zurück bin.

Wir laufen das letzte Wegstück entlang, auch hier ist alles voll mit diesen schimmernden Steinen. Über dem Eingang prangt in verschnörkelten Buchstaben: »Schule vom Wind und Wald«. Hilde hält mir die schwere Eingangstür auf und wir betreten das hell erleuchtete Schulhaus.

Es ist seltsam, dass wir mitten in der Nacht hier reinlaufen, doch die Wände sind in einer hellgelben Farbe gestrichen, und überall hängen Lampenschalen, aus denen warmes Licht in den Raum strömt. Der Boden besteht aus winzigen Steinfliesen, die in der Mitte ein Mosaik bilden – ein Bild von einem wunderschönen weißen Windpferd mit bunt schimmernder Mähne. Auch die Steinfliesen scheinen ein Eigenleuchten zu besitzen, genau wie die Steine, die draußen auf dem Weg verstreut liegen. Die hellen Farben und das Licht bringen den ganzen Raum zum Strahlen, als ob hier drinnen immer Tag wäre, während draußen noch tiefste Nacht herrscht.

Hilde steuert auf eine Tafel zu, die gegenüber dem Eingang hängt. Eine ganze Reihe an Kärtchen ist dort mit kleinen Pins in Spalten sortiert. Auf den Kärtchen stehen Namen, und als ich eine Weile suche, finde ich auch meinen: PaNia.

»Waldlehre«, liest Hilde laut. »Du hast Glück, das unterrichtet Agatha. Sie ist eine von den richtig netten Lehrerinnen.«

Ich brauche eine Weile, um das Gewirr der Namen zu sortieren, aber dann verstehe ich: Die Spalten zeigen das Fach an, in dem der jeweilige Schüler unterrichtet wird. Und die Kärtchen mit den Namen zeigen, mit wem man in der Klasse ist.

»Aber da steht ja Irma mit drauf!« Ich zeige auf den Namen. »Sie ist doch viel jünger als ich. Wie kann es sein, dass ich mit Irma in einer Klasse bin?«

Hilde sieht mich überrascht an. »Na und? Ihr wisst beide noch nicht viel über den Wald. Wenn du mehr Wissen hast als sie, wirst du zusammen mit den älteren Kindern andere Dinge lernen.«

Enttäuscht lasse ich meinen Blick über die Tafel schweifen, bis ich den Namen finde, den ich gesucht habe. Da steht er, in der Spalte »Traditionen«. Hannes. Schade, also werde ich ihn nicht sehen, zumindest nicht in der ersten Stunde.

Hilde wendet sich bereits zum Gehen, also laufe ich ihr schnell hinterher und halte sie auf. »Warte, Hilde! Wo muss ich überhaupt hin?«

Sie hebt die Hand und deutet auf den Treppenaufgang. »Dort entlang. Die Räume sind alle beschriftet. Du kannst dich nicht verlaufen.«

Ein bisschen verloren stehe ich vor der großen Wandtafel, vor der sich jetzt ein ganzer Haufen kleinerer Kinder tummelt. Waldlehre. Ob ich meinen Namen einfach umpinnen und ihn in Hannes’ Klasse setzen soll? Aber bestimmt merken die Lehrer das.

Ich seufze. Na schön, dann suche ich eben das Klassenzimmer. Vielleicht kann ich ja tauschen, Hannes ist nicht viel älter als ich, es muss doch möglich sein, mit ihm zusammen zum Unterricht zu gehen, oder? Ohne Hannes fühle ich mich allein. Er ist der Einzige hier, der mich versteht, der so denkt wie ich und dem es nicht egal ist, was mit den Windpferden geschieht.

Unbehaglich schaue ich mich um, schaue in die fremden Gesichter, die lachenden Augen, die Unbeschwertheit in ihren Mienen. Sie alle gehören hierher. Ich nicht! Ich bin anders, ich bin neu und ich bin allein.

Wie immer.

Wo, wo nur gehöre ich hin?

Am liebsten würde ich rauslaufen, zu Pan, meine Arme um ihn schlingen und mit ihm davonreiten, raus in die Wälder, doch das wage ich nicht, ich muss meinen neuen Platz finden. Und dafür muss ich diese Treppe hinaufsteigen und mich in die Klasse setzen und so tun, als ob ich zu ihnen gehöre.

Ich hole tief Luft und wende mich von der Tafel ab, aber dann drehe ich mich doch noch einmal um und suche Hildes Namen auf all den Zettelchen. Ganz unten pinnt er, auf der letzten Karte. Und in der Spalte darüber steht: Arkanum.

Agatha ist die Frau mit dem Baby, ich habe sie schon öfter draußen an der großen Festtafel gesehen, zusammen mit ihrem Mann. Das Baby liegt in einem Tragetuch, das sie um ihre Schultern geschlungen hat, und schlummert friedlich. Ich merke, wie meine Kehle eng wird, als ich das winzige schlafende Gesicht ansehe. Yves! Die Erinnerung an meinen kleinen Bruder kommt so plötzlich, dass mir schwindlig wird. Wenn ich ihn das nächste Mal wiedersehe, wird er groß sein, ein Kind, älter als Irma und die anderen, und er wird sich nicht an mich erinnern. An die Schwester, die zu früh geboren wurde. Mich, das falsche Baby.

»PaNia!«

Ich blinzle die Gedanken weg, versuche, mich auf die Frau zu konzentrieren, die mich nun freundlich anlächelt. Versuche zurückzulächeln.

»Komm zu uns, setz dich! Haben wir einen freien Platz für unsere neue Schülerin?«

Sofort springt Irma auf und zieht einen Stuhl heran, den sie ganz dicht an ihre Bank rückt. »Hier, bei mir ist frei!«

Ich gehe durch den Raum, der ebenso hell und freundlich ist wie die Aula im Eingangsbereich, nur dass die Wände hier in einem sehr hellen Grün gestrichen sind und jemand einen riesigen Laubbaum von den Wurzeln bis unter die Decke gemalt hat.

»Wie soll ich dich ansprechen?«, fragt Agatha, während sie ihr Baby schaukelt. »Mit deinem Hüterinnennamen? Oder soll ich Nia zu dir sagen?«

»Nia ist super«, flüstere ich heiser. So ganz traue ich meiner Stimme noch nicht. Ich lasse mich auf den freien Platz neben Irma fallen.

Total seltsam, müsste sie nicht noch in die Grundschule gehen? Auch die anderen Kinder sind jünger als ich. Aber ich sage nichts, ich setze mich stumm hin und falte die Hände in meinem Schoß. Erst jetzt fällt mir auf, dass niemand einen Schulranzen dabeihat und auch keine Hefte, Bücher oder Stifte auf den Bänken liegen.

Irma grinst mich an, stolz, weil ich neben ihr sitze. Na, wenigstens eine freut sich darüber.

»Wer kann mir sagen, worüber wir vor den Ferien gesprochen haben?« Agatha sieht sich in der Klasse um. Sofort schnellen zwei Finger in die Höhe, und sie sieht einen Jungen an, der etwa in Irmas Alter sein müsste.

»Die Farben der Waldblumen«, antwortet er mit piepsiger Stimme. »Und die Heilkraft dieser Farben.«

Agatha nickt zufrieden. »Sehr gut. Wer wiederholt noch einmal die wichtigsten Punkte? Schließlich haben wir eine neue Schülerin, die auch etwas lernen möchte.«

Sofort schnellen wieder drei Finger in die Höhe, diesmal darf Irma antworten. Sie schielt zu mir, während sie zu der Lehrerin sagt: »Jede Farbe steht für eine andere Heilkraft. Die gelben Blumen machen, dass man viele gute Gedanken hat. Rote Pflanzen geben Lebenskraft und Stärke. Blaue Blüten können Schmerzen lindern und grüne Blumen beruhigen die Nerven.«

»Sehr gut aufgepasst, Irma.« Agatha wippt leicht von einem Fuß auf den anderen, damit das Baby weiterschläft. »Und nun habe ich eine Frage an Nia: Wenn wir nun in den Wald gehen würden, welche Blumen würdest du pflücken? Welches wäre die Farbe, die deiner inneren Stimmung am ehesten entspricht?«

Ich habe nicht damit gerechnet, aufgerufen zu werden, und zucke leicht zusammen. Wie war das mit den Farben noch mal? Dann aber sehe ich das Gesicht der Lehrerin, wie sie mich mustert – sie lächelt immer noch, aber ihre Augen sind fest auf mich gerichtet. Ich muss mir gut überlegen, was ich antworte, wie viel von meinen Gedanken ich preisgebe.

Dabei ist die Antwort ganz einfach.

Ich lächle zurück. »Ich finde, jede Kraft ist wichtig. Und deshalb würde ich eine Blume von jeder Farbe pflücken, bis ich einen bunten Strauß hätte. So bunt, wie die Mähne meines Windpferds schillert.«

4

Der Schulvormittag rauscht nur so dahin. Agatha erzählt uns, wie man Pflanzenfarben mischen und damit die Wirkung verstärken oder abschwächen kann. Niemand schreibt mit, aber ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, was wir erfahren, kann uns einmal ziemlich nützlich sein, und wir alle saugen die Worte der Lehrerin auf.

Als wir schließlich Hunger bekommen, gehen wir hinaus auf den Dorfplatz, wo die große Festtafel steht. Alle versammeln sich dort, so wie sie es die ganze Zeit getan haben, unter den bunt schimmernden Lampions in der alten Weide. Es gibt eine kräftige Gemüsebrühe mit frischem Weißbrot, das von einer uralten Frau verteilt wird. Ich kann mich nicht erinnern, sie schon einmal gesehen zu haben. Ihre Hände sind faltig, und ihre Haut ist so blass, als hätte sie lange Zeit kein Sonnenlicht gesehen. Doch ihre grünen Augen blitzen fröhlich und die Brühe schmeckt fantastisch gut.

Trotzdem halte ich die ganze Zeit Ausschau nach Hannes. Als ich ihn endlich entdecke, zwischen all den anderen Windhütern, klatscht Agatha bereits wieder in die Hände, und wir brechen auf, zum zweiten Teil des Tages – eine Exkursion in den Wald, Pflanzenfarben studieren. Es macht Spaß, all die Blumen im dunklen Wald zu sammeln und sie später im hell erleuchteten Klassenraum nach Farben zu sortieren und ihre Wirksamkeit auszuprobieren. Sogar mir macht es Spaß, und ich merke kaum, dass Zeit vergeht, bis Agatha erneut in die Hände klatscht.

»Nun geht raus und spielt noch etwas«, weist sie uns an und schaukelt das Baby in ihrem Tragetuch. »Beim nächsten Mal werden wir aus den Blumen verschiedene Salben herstellen.«

Als ich zum Fenster schaue, ist es dort noch immer dunkel, noch immer tiefe Nacht.

»Irma«, rufe ich und schließe zu ihr auf. »Kannst du mir sagen, wie spät es ist?«

Irma sieht mich erstaunt an. »Wie … spät?«

»Ja. Wie viel Uhr. Es war dunkel, als wir gekommen sind, und jetzt ist es immer noch Nacht …«

Irma lacht auf. »Ach so, das meinst du! Noch fünfmal schlafen!«

Jetzt gucke ich wahrscheinlich verwirrt. »Äh … und dann?«

»Na, dann wird es hell. Ist doch logisch!« Irma hüpft die Treppen hinunter und pfeift dabei fröhlich vor sich hin.

Ich folge ihr langsam. Vor dem Schulhaus bleibe ich stehen und denke darüber nach, was sie gesagt hat. Die Leute hier scheinen ihren Tagesablauf in zwei Hälften zu teilen, eine, in der sie wach sind, und eine, in der sie schlafen. Und nach – wie vielen? – sechs dieser Wechsel bricht der Tag an. Hannes hat mal gesagt, die Sonnenaufgänge dauerten ewig und wären atemberaubend schön. Ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht, ob ich diese seltsame Welt und ihre noch seltsameren Bewohner faszinierend oder bedrohlich finden soll.

Jemand schiebt sich an mir vorbei. Agatha, unsere Lehrerin. Sie lächelt mir im Vorüberrauschen zu, eine Hand auf dem Kopf ihres Babys, das nun wach ist und mich mit großen Augen ansieht. Eine Welle von Gefühlen packt mich, reißt mich mit und raubt mir den Atem.

Sammy.

Sammy und Yves.

Ich spüre, wie Tränen in meine Augen treten. Zum Glück ist Agatha so mit ihrem Baby beschäftigt, dass sie es nicht bemerkt. Ich gucke mich um. Wir sind die einzige Klasse, die schon nach draußen geschickt wurde, aber ich warte hier, bis Hannes rauskommt. Ich muss einfach mit ihm reden!

Langsam trete ich die Stufen hinab und setze mich zwischen die mondbeschienenen Blumen. Es könnten weiße oder hellrosa blühende Ranunkeln sein. Die haben wir vorhin auch eingesammelt. Witzig, bisher habe ich mich nie sonderlich für Blumen interessiert und die seltsamen Namen konnte ich mir schon gar nicht merken! Heute, mit all den Geschichten über ihre Farben und Wirkungsweisen, habe ich viel genauer zugehört.

Jemand tritt hinter mich und weicher Atem streift meinen Nacken. Ich fahre herum und blicke in Pans großes, schimmerndes Auge.

»Hey«, begrüße ich ihn und lege meine Arme um seinen Kopf. »Kommst du mich abholen?«

Pan schnauft. Seine Mähne glänzt immer, egal, wie dunkel es ist. Hoffentlich zeigt sich nicht ausgerechnet jetzt seine Farbe, während das Licht weg ist. Ich lehne mich gegen seine Beine, schließe die Augen und kraule seinen Schopf, bis Stimmen aus der Aula dringen und die Schulhaustür aufgestoßen wird. Jetzt haben also auch die anderen Schluss. Die Lichter im ersten Stock erlöschen, Fenster für Fenster, doch ich muss warten, bis sie alle in Dunkelheit versinken, dann erst sehe ich die Gestalt mit der dunklen Kapuze aus dem Eingang treten.

Hannes!

Ich stehe auf und winke ihm, aber er hat mich schon gesehen. Mit den Händen in den Hosentaschen kommt er auf mich zu und nickt.

»Hallo«, begrüße ich ihn, und mein Mund fühlt sich seltsam trocken an.

»Na«, gibt er zurück. »Schule überstanden?«

»Ich hatte nur ein Fach«, berichte ich, während wir nebeneinander zur Straße schlendern, Pan hinter mir wie ein Schatten. »Wir haben Blumen gesammelt und studiert, wie ihre Farben auf uns wirken. Das war … interessant.« Ich schaue zu ihm hin, aber er lächelt nur ganz leicht. »Und du? Was habt ihr gemacht?«

»Laternen gebaut«, sagt er und kickt ein Leuchtsteinchen weg, das ihm im Weg liegt. »Die mit den Namen drauf.«

»Zauberlaternen?«, frage ich ungläubig.

Er lacht. »Na ja. Es ist ein ziemlich mechanischer Zauber. Aber in der Luft sieht es spektakulär aus! Ich wusste bisher auch nicht, wie sie das machen.«

»Die Linien, die verschwimmen und dann den neuen Namen bilden«, erinnere ich mich. Aus Pan und Nia wurde ein leuchtendes PaNia. Das war irre. Und es sah wirklich aus wie Zauberei! »Und wie machen sie es?«

»Es sind mehrere Schichten aus hauchdünnem Bütten, die übereinandergelegt werden. Die enthalten imitierte, also unechte Wasserzeichen, die bei Wasserdampf aufquellen und sich verzerren. Durch die Wärme entsteht dieser Wasserdampf, und so sieht es von unten aus, als würden die Linien zerfließen und sich auflösen, bis nur noch der geheimnisvolle neue Name übrig bleibt. Der natürlich vorher als echtes Wasserzeichen eingestanzt wurde. Und die Flamme in der Mitte macht ihn sichtbar.«

»Aha«, sage ich und muss grinsen. »Das klingt trotzdem wie Zauberei.«

»Es entblößt, wer sie sind. Halunken, die vorgeben, zaubern zu können. Dabei haben sie nur ein paar spektakuläre Tricks drauf.«

Ich schließe die Augen. Nur für einen Moment. Ich horche in mich hinein, suche das Gefühl, das ich seitdem verspüre, immer wenn ich in Pans Nähe bin. Diese tiefe, alles verdrängende … Zufriedenheit. Leider ist das Gegenteil genauso wahr, denn sobald Pan und ich getrennt sind, zu weit voneinander entfernt, glaube ich, es zerreißt mir die Brust, ich kriege keine Luft mehr, es schnürt mir die Kehle zu und mir wird hundeelend zumute. Bilde ich mir dieses Gefühl nur ein? Nein, tue ich nicht. Etwas ist geschehen in dieser Nacht. Kein Licht, kein Leuchten am Himmel. Etwas … mit mir und Pan.

»Ich glaube«, flüstere ich, »du täuschst dich. Die Laternen sind vielleicht nur ein Trick, aber alles andere ist trotzdem ein Zauber.«

Wir haben die Abzweigung erreicht, hier gabelt sich der Weg. Rechts geht es zur alten Weide, zur großen Tafel, von der schon der Geruch nach frisch gebackenem Brot durch die Nacht strömt. Aber da will ich jetzt nicht hin.

»Hannes«, flüstere ich. »Was passiert, wenn ich jetzt durch den Fluss steige? Oder über die Steinbrücke laufe? Kann ich … kann ich sie wenigstens sehen?«

Ich muss ihm nicht erklären, wen ich meine. Und auch nicht, warum ich das so unbedingt wissen muss. Hannes und ich sind Verbündete, er versteht meine Gedanken wie niemand sonst.

Er bleibt stehen. Einen Augenblick scheint er zu überlegen, dann wirft er einen schnellen Blick auf Pan, auf mich und wendet sich nach links. Auf einmal hat er es eilig und schon nach wenigen Schritten verlassen wir den geschotterten Weg mit den Leuchtsteinen.

»Was hast du vor?«, frage ich, als ich kaum noch mit ihm Schritt halten kann. Aber Hannes antwortet nicht, er bleibt stehen, tastet mit einer Hand in der Dunkelheit und hält plötzlich ein Reithalfter in der Hand, einen Federzaum aus dem verhassten Leder aus Windpferdehaut. Ich zucke zurück. Er wird doch Pan nicht …?

Doch Hannes ist schon weitergelaufen, noch tiefer in die Dunkelheit. Er pfeift, dann schnalzt er mit der Zunge. Ein brauner Schatten nähert sich aus der Dunkelheit, ich erkenne seine Silhouette im Sternenlicht. Hannes legt dem Windpferd den Federzaum an, nimmt Anlauf und schwingt sich auf seinen Rücken.

Okay. Das habe ich nicht erwartet. Normalerweise reite ich Pan mit einem normalen Lederhalfter, an dem Zügel baumeln. Ohne die Federn der Nebelkrähe, die seine Fähigkeit, menschliche Lebenskraft zu stehlen, eindämmen kann. Ich vertraue Pan, aber meine normalen Pferdezügel geben mir das Gefühl, ihn wenigstens ein bisschen lenken und kontrollieren zu können. Jetzt, hier habe ich gar nichts. Und ich habe auch keine Ahnung, was Hannes vorhat.

Abwartend guckt er mich an. Er stellt mich auf die Probe, er weiß, dass ich Pan niemals einen Federzaum anlegen würde, aber mich so ohne alles auf seinen Rücken zu schwingen, ist trotzdem eine Herausforderung!

Ich schließe die Augen, dann lege ich meine Hand auf Pans Widerrist. Sofort knickt er mit den Vorderbeinen ein und ich kann bequem auf seinen Rücken klettern. Hannes’ Gesicht liegt im Dunkeln, aber er lächelt, das sehe ich trotz der Kapuze über seinem Kopf.

»Bereit?«

»Wenn du mir sagst, wofür?«

»Wir reiten aus.«

Ich werfe einen Blick zurück, zum Weg mit den Leuchtsteinen, die ganz sicher zu einem frisch gekochten Abendessen führen, zu Lampions unter dem Sternenhimmel, zu Menschen, die lachen und fröhlich sind und denen solche Geheimnisse einfach egal sind. Und dann gucke ich wieder Hannes an, Hannes mit den traurigen Augen, der alles tun würde, um sein geliebtes Pferd zu retten – und ich höre auf zu überlegen.

»Dann los«, sage ich fest und lasse Pan antreten. Er schiebt sich vorwärts, mit solcher Energie, dass ich Mühe habe, mich ohne Sattel auf seinem Rücken zu halten. »Wohin reiten wir?«

»Wirst du gleich sehen.« Hannes sitzt völlig sicher auf seinem Windpferd und zügelt es locker mit einer Hand. »Ich zeige dir was.«

5

Die Lichter bleiben hinter uns zurück, aber je dichter die Dunkelheit wird, desto heller scheinen die Sterne zu leuchten. Schon bald kann ich wieder Umrisse erkennen, Baumwipfel, Blätterwedel, Farnkraut, Schilfrohre und das Gestrüpp am Ufer des …

»Wir reiten durch den Fluss«, rufe ich überrascht.