Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

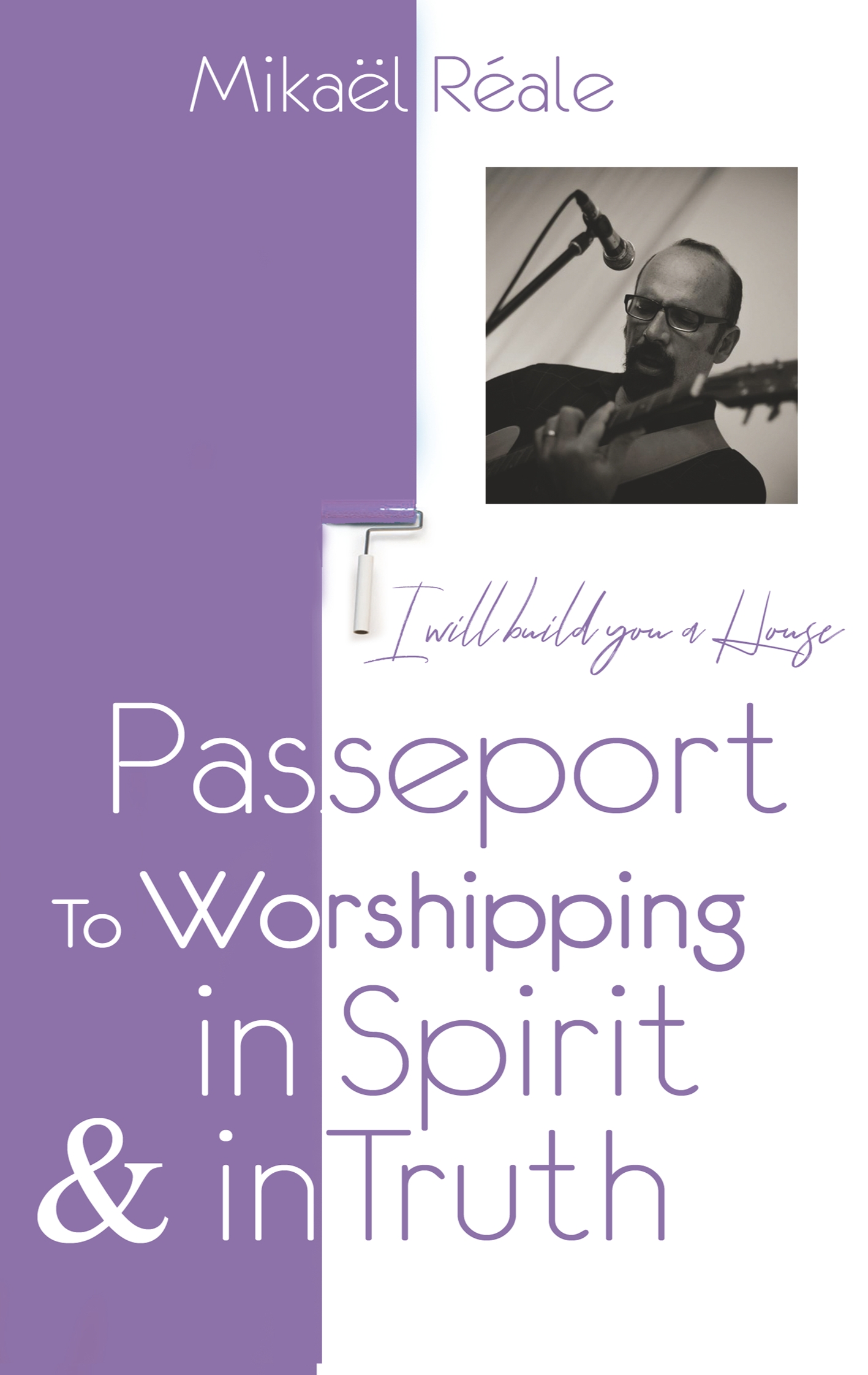

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Passeport

- Sprache: Französisch

Alors, voici : Il vient un temps où les pierres qui vous ont servi à bâtir vos églises vous serviront à bâtir des aqueducs qui abreuveront ceux à qui je destinais cette eau. Vous ne serez plus alors les gardiens des puits, mais les canaux qui dispenseront cette eau de la vie à toute ma création.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 104

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À tous ceux qui cherchent…

Table des Matières

AVANT-PROPOS

LE CULTE, C’EST QUOI ?

À LA RECHERCHE D’UN BONHEUR PERDU !

LA CLE DU BONHEUR

IL NOUS FAUT GRANDIR !

DEVENIR CES PERES & CES MERES !

OU SONT LES PERES ?

POURQUOI EN EST-ON ARRIVE LA ?

ET SUR CE ROCHER JE BATIRAI MON EGLISE

.

DES RESPONSABILITES PARTAGEES !

SERVIR LE DIEU VIVANT !

DIS MAMAN, C’EST QUOI UN PASTEUR ?

UN MANDAT !

LE COMPORTEMENTALISME

:

DISCIPLE DE CHRIST

ET UN JOUR, IL Y EU L’ÉGLISE

.

A LA RECHERCHE DU PARADIS PERDU…

CELA NE NOUS REND PAS CREDIBLE !

UN MUR DE L’INIQUITE ?

QU’EST DEVENUE L’HOSPITALITE ?

L’ALYAH DE TOUT LE PEUPLE

.

UNE EPOUSE GLORIEUSE !

TABLE DES MATIERES

Avant-Propos

Depuis des années, j’ai été travaillé par le Saint-Esprit pour réfléchir à ce que tout un chacun appelait « l’église ».

Je ne suis ni un architecte ni un bâtisseur, même s’il m’est arrivé dans le champ missionnaire d’en bâtir plusieurs au sens littéral du terme. Je préciserai donc ici le fait que l’église n’est pas le bâtiment, mais bel est bien le rassemblement de ceux qui ont été rachetés en Christ. C’est comme ça que je vous invite à comprendre le mot tout au long de ce livre.

Mon propos aujourd’hui est de conduire une analyse de pratique sur ce que nous appelons l’église locale d’une part, et l’Église universelle ou « Corps du Christ » d’autre part.

Entre septembre 2021 et octobre 2022, Cathy et moi avons pris une année sabbatique après 6 ans dans le champ missionnaire autour de la Méditerranée. Pour la première fois depuis 1987, nous n’avons pas fréquenté régulièrement d’assemblée durant cette année. Non pas parce que nous étions blessés, en colère, désabusés ou tout autre sentiment négatif, mais simplement parce que nous nous sommes trouvés éloignés géographiquement de toute église locale et que cela… nous a bien convenu.

Nous ne sommes pas rétrogrades, rassurez-vous ! Et nous sommes tout aussi passionnés par Dieu qu’au premier jour. Je dirais même que cela nous a rendus encore plus amoureux de Jésus et de l’avancement de son Royaume. Mais nous avons ressenti très fortement, alors que nous nous installions en France, que nous devions apprendre l’importance de… prendre son temps !

En fait, nous avions commencé à changer de rythme dès notre départ de Toulon sur « Indeed »1 et peut-être même avant, depuis que nous avions quitté l’île de la Réunion en 2001 pour notre première année sabbatique en Angleterre.

À cette époque, Dieu m’avait déjà visité d’une façon si bouleversante que cela avait changé ma vie comme au jour de ma conversion ou de mon baptême dans l’Esprit.

Dieu s’était adressé à moi pour me demander : « Mais où étais-tu donc, fils ? ». Et le Saint-Esprit avait attiré mon attention sur le mot clé de la question posée : fils !

Bien sûr que Dieu savait où j’avais été durant toutes ces années. Il avait assisté à tout, se réjouissant avec moi de mes succès et s’attristant avec moi de mes échecs. Mais quelque chose d’essentiel avait manqué à notre relation : je ne venais plus à lui comme un fils !

Dieu m’avait rappelé un passé bien trop lointain, où je venais dans sa présence juste pour être avec lui, pour partager un moment parce que je l’aimais, parce que j’aimais sa présence, parce qu’Il était mon Père, parce que j’étais son fils.

Le Saint-Esprit m’avait expliqué : « Le Père a donné son Fils unique pour être réconcilié avec toi, pour que tu deviennes son fils, pas un employé de sa maison »2.

Une autre parole du Seigneur, qui m’avait beaucoup touché, à cette époque, a été celle reçue alors que j’étais dans une réunion de pasteurs à Southampton en Angleterre en 2001.

« J’ai oint des serviteurs pour creuser des puits dans le désert. Ceuxci ont travaillé avec zèle jour après jour, parfois dans la joie, mais souvent dans les larmes, jusqu’à ce qu’ils trouvent de l’eau. L’eau de la vie de l’Esprit. La source du salut.

Mais lorsqu’ils l’ont trouvée, ils ont bâti un mur autour de chaque puits, une margelle pour protéger l’eau des impuretés. Ils l’ont appelée “église”, s’en sont proclamé les gardiens et les gens à qui je destinais cette eau de la vie n’y ont plus eu accès.

Alors, voici : Il vient un temps où les pierres qui vous ont servi à bâtir vos églises vous serviront à bâtir des aqueducs qui abreuveront ceux à qui je destinais cette eau. Vous ne serez plus alors les gardiens des puits, mais les canaux qui dispenseront cette eau de la vie à toute ma création.

À ceux qui résisteront à la destruction des murs, j’enverrai des gens qui creuseront un nouveau puits à leur porte et l’eau tarira à l’intérieur ».

Déjà, pasteur à l’île de la Réunion, je m’étais interrogé sur l’étanchéité rencontrée, entre et au sein même, des églises. Nous avions essayé souvent maladroitement de réformer notre façon de pratiquer notre foi au quotidien tout en ayant conservé la structure que nous connaissions : les réunions.

Plus tard, à Toulon, nous avions innové en ouvrant notre assemblée la « Clé sur la Porte » dans un café associatif ouvert 6 jours sur 7, Le « Ruppluged Café ».

Mais en fait, ce que nous changions, ce n’était pas le fond, c’était la forme. Et ça ne servait pas à grand-chose.

Ce n’est qu’en 2015 quand nous avons quitté Toulon sur un voilier de 9 m, Cathy et moi, que nous avons recommencé à établir avec Dieu une intimité qui nous avait échappé depuis trop longtemps.

Alors, cette année, nous avons pris du temps dans sa présence, juste comme ça, pour être avec lui.

De ces rencontres avec lui, nous avons tiré quelques pépites de révélation, quelques frustrations aussi, n’en déplaise à ceux qui pensent que la marche chrétienne se déroule dans le monde parfait des « Bisounours » !

Ne pas aller à l’église pendant près d’un an ne signifie pas non plus que nous rejetons le fait de s’assembler avec nos frères et sœurs. Bien au contraire !

Nous avons régulièrement eu des temps de communion magnifiques. Tout comme nous avons continué à prêcher (rarement), à louer (souvent), à enseigner (de temps en temps). Mais nous nous sommes cependant éloignés du côté systématique de cette réunion que nous appelons le culte bien qu’elle n’en soit pas un, sous bien des aspects.

1 Voir Passeport pour une marche par l’esprit, même auteur même collection.

2 Voir Passeport pour une nouvelle identité en Christ, même auteur même collection.

Le culte, c’est quoi ?

Si l’on en croit les définitions les plus répandues, un culte est un ensemble de pratiques d’hommage ou de vénération rendus par un groupe de personnes à une divinité, à un être vivant mythique ou réel, à un objet, à un concept ou à une personne à qui ce groupe reconnaît une dimension « de supériorité, d’excellence ou de sacré ».

Par extension, le terme peut s’appliquer à des valeurs morales ou sociétales (le culte de la patrie, de la beauté, de l’amour, de l’argent, par exemple) ou à quelqu’un ou quelque chose qui suscite l’enthousiasme ou la passion d’un public (par exemple un film culte, un auteur culte).

Le terme culte peut prendre un certain nombre de sens dérivés, en psychologie, par exemple, le « culte du moi » est apparenté au narcissisme ou dans le langage courant avec l’expression « culte de la personnalité » qui se traduit par une admiration excessive, une adulation du chef par la population au détriment des intérêts de la collectivité.

Dans le protestantisme, le terme de culte est très largement utilisé pour désigner l’ensemble des services religieux.

On voit ainsi que le terme s’écarte de sa définition première pour prendre la signification d’une réunion.

Dans ce contexte strictement religieux, ce que l’on nomme culte s’apparente plus à un ensemble de rites, publics ou privés (culte dominical, culte familial)

De fait, certaines pratiques rituelles peuvent s’apparenter à de l’ésotérisme3, c’est-à-dire, selon la définition du mot, être réservées à des initiés.

Ainsi, dès les premiers siècles du christianisme et jusqu’à nos jours dans certains contextes d’église, les catéchumènes ne pouvaient assister à la célébration de l’eucharistie ou de la sainte scène qui sont le privilège des baptisés.

La célébration du culte est dès lors souvent réservée à un initié, le prêtre ou pasteur, qui peut avoir été choisi de diverses manières (appartenance à une classe sacerdotale, élection, choix par la divinité ou ordination par l’institution).

L’étymologie du terme culte vient du latin « cultus », dérivé du verbe « colere », qui veut dire au sens propre « cultiver » et par extension « rendre un culte ».

Rendre un culte, ce serait donc « cultiver » ensemble une relation avec une divinité et vouloir la faire « fructifier » pour le plus grand bénéfice moral et matériel (paix, richesse, prospérité, bonheur, salut, santé, etc.) de l’individu ou de la communauté qui le pratique.

Cependant, dans ce contexte, nous voyons que le récipiendaire du culte n’est plus Dieu lui-même, puisque l’on cherche à en tirer un bénéfice.

Ceci me semble aller à l’encontre de la définition initiale qui est de rendre un hommage ou d’une vénération.

Et c’est là que le bât blesse !

« Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus »4.

Il semble, chez beaucoup de chrétiens, qu’ils soient ministères ou simples croyants, la priorité est encore de chercher leur propre bonheur, qui plus est de façon la plus immédiate possible, bien avant de chercher le Royaume de Dieu et sa justice.

3 Partie de certaines philosophies dont la pratique devait rester inconnue des profanes. L'ésotérisme est surtout la caractéristique des doctrines qui visent à créer une initiation et une hiérarchie sociale.

4 Matthieu 6: 32-33

À la recherche d’un bonheur perdu !

L’obtention du bonheur est l’un, si ce n’est le souhait, le plus partagé au monde. Être heureux est le but, souvent avoué, de chacun d’entre nous.

Bien que peu de gens puissent en donner une définition, les façons d’atteindre ce fameux « Graal » sont toutes aussi multiples qu’elles sont plus ou moins efficaces.

Cette recherche est tellement fondamentale dans la pensée moderne qu’elle figure dans des écrits fondateurs de la démocratie, telle la déclaration d’indépendance des États-Unis.

« Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. »

Ce texte exprime les valeurs des « Lumières » qui semblent être, les fondements des droits de l’homme et de la démocratie authentique, mais notre société qui s’en réclame, a vite fait de les oublier.

Demandez donc aux esclaves du commerce triangulaire ce qu’ils pensent de ces belles déclarations issues des révolutions du XVIIIe siècle ?

Au Royaume-Uni, le 26 juillet 1833, la Chambre des Communes vote une loi pour l’abolition progressive de l’esclavage dans toutes les colonies britanniques. Le processus d’émancipation est prévu de se terminer le 1er août 1840. Pour la France, le 27 avril 1848. Le 1er janvier 1863 pour les États-Unis. Mais la fin de l’esclavage sera suivie dans les pays occidentaux d’une longue période de ségrégation et le racisme n’a toujours pas été extirpé de nos sociétés.

Pourtant, le bonheur universel reste dans l’esprit de tous, l’ambition ultime. Et ce, même s’il pourrait se nuire à lui-même !

Les auteurs d’une récente étude, publiée dans « Perspectives on Psychological Science », et explorant les conséquences que peut avoir le bonheur, l’affirment : ce dernier ne devrait pas être considéré comme universellement et intrinsèquement bon.

En pratique, tous les types et degrés de bonheur n’apportent pas forcément les mêmes satisfactions. La recherche du bonheur ne devrait donc pas toujours être considérée comme prioritaire, ni même souhaitable, dans les cas où elle mène les gens à se sentir encore moins bien qu’avant.

June Gruber 5 nous rappelle ainsi que la poursuite d’un but heureux peut se retourner contre soi. Ainsi, les gens qui recherchent le bonheur à tout prix et pour lui-même peuvent en définitive se sentir encore moins bien que lorsqu’ils ont commencé cette recherche.

L’explication se trouverait dans les attentes déçues : quand une personne ne se sent pas aussi heureuse qu’elle l’eût prévu ou attendu, c’est finalement l’effet inverse qui se produit sur le sentiment global et diffus de bonheur.