21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sie war eine Außenseiterin überall: in Bremen, in Worpswede, in Paris – in der Bürgerlichkeit, in der Provinz, in der Weltstadt. Als Paula Modersohn-Becker 1907 mit einunddreißig Jahren starb, ahnte niemand, wie bahnbrechend und revolutionär ihr Werk war. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten Vertreterinnen des frühen Expressionismus, ist eine der berühmtesten Malerinnen Deutschlands.

Modersohn-Beckers unbedingtes, nicht selten rücksichtsloses Kunstwollen verbunden mit ihren Selbstzweifeln, ihr tragisch früher Tod nach der Geburt ihres Kindes, ihre fluchtartigen Reisen von Worpswede nach Paris sowie die komplizierte Ehe mit Otto Modersohn, vieles davon dokumentiert in ihren teils schwärmerischen Tagebüchern und Briefen: All das hat zu ihrem Mythos beigetragen und dabei wohl manchmal den Blick auf ihre Bilder verstellt.

Boris von Brauchitsch betrachtet Leben und Werk der Künstlerin unvoreingenommen, nah an den Quellen: persönlich, kritisch, eingebunden in die Tendenzen der Epoche zwischen Impressionismus und Expressionismus, zwischen Nietzsche und Rilke, zwischen Feminismus und Nationalismus. Einen besonderen Schwerpunkt bildet naturgemäß die Künstlerkolonie Worpswede: die Gemeinsamkeiten der Künstler, ihre Freundschaften und Rivalitäten, ihre gegenseitige Unterstützung, aber auch Geringschätzung und Missgunst. Und er stellt schließlich die ebenso spannende wie spekulative Frage: Was wäre aus ihr geworden, hätte sie noch 50 Jahre länger gelebt?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

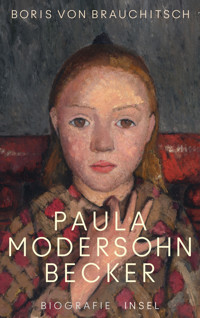

Cover

Titel

Boris von Brauchitsch

Paula Modersohn-Becker

Biografie

Mit zahlreichen Abbildungen

Insel Verlag

Abb.1: Paula Modersohn-Becker, Berlin 1905

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Insel Verlag Berlin 2025

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.

Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2025

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagabbildung: Paula Modersohn-Becker, Mädchen mit gespreizter Hand vor der Brust, um 1905, Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Foto: Von der Heydt-Museum

eISBN 978-3-458-78445-6

www.insel-verlag.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

In Nebel gehüllt

Dresden, Bremen, London – und eine illustre Verwandtschaft

Keine Fesseln

»Köstliches Braun«: Worpswede – Tristesse als künstlerisches Ideal

Ein besserer Mensch?

Hässlich und modern

Paris zum Ersten

Sonderlinge auf Sofas

Alltag

Spiegeleier und Mumien

»Alles Überflüssige raus!«

Ausbruchsphantasien

Ehe-Finale – und Neubeginn

Endstation Worpswede

In der Stille bis zur vollen Blüte

Anhang

Anmerkungen

Literatur

Abbildungsverzeichnis

Bildnachweis

Personenverzeichnis

Informationen zum Buch

In Nebel gehüllt

Der pensionierte Totengräber philosophiert im Dialog mit seiner geliebten Kuh, die er am Gängelband spazieren führt, die steinalte Armenhäuslerin debattiert mit sich selbst, verändert den Tonfall, wenn sie sich antwortet, und taucht dabei ab in die Fernen ihrer Jugend. Die misshandelte Fünfjährige ist ins Gespräch mit ihren Gänsen vertieft, eingehüllt in ein Gespinst aus Halluzinationen und Märchen, und Herr Schröder notiert in einem Buch seine gesammelten Unglücksfälle. Ein Panoptikum seltsamer Charaktere. Das ist das Dorf Worpswede durch die Augen Paula Beckers betrachtet: »Wenn diese Leute mal Gedanken haben, so lauscht man ihnen wie gebannt, meist reden sie aber nur Formel, nur leere Worte, um überhaupt zu reden. Das ist furchtbar und lässt die Gattung einem so niedrig erscheinen.«1 Leben gibt es hier nicht, nur Worpswede, und das ist kein Leben, sondern Traum. Und doch fesseln diese Gestalten, denn auch in Paula Beckers literarischen Fiktionen verstehen die Mädchen die Sprache des Goldlacks und der Reseden und flüstern mit den Narzissen. Die Grenze zum Realen verschwimmt, wenn sie auf ihren abendlichen Spaziergängen mit den Kiefern und Birken flirtet, die sich in baumstarke Idealkünstler und grazile Jungfrauen verwandeln.

Das, was außerhalb dieser Welt liegt, ist irgendwann wie in Nebel gehüllt. In Worpswede wird man wunderlich. Dieses Worpswede soll der Zugezogenen Heimat werden, aber ganz dazugehören wird sie nie – weder zu den Bauern noch zu den Künstlern. Nur ihr Werk hat hier seine Wurzeln, gehört in diese Landschaft, zu diesen seltsamen Menschen. Von hier aus hat es sich fortentwickelt, hierhin ist es immer wieder zurückgekehrt. Es atmet Melancholie und Apathie zugleich.

»Wer war diese Frau?«, fragte Sophie Dorothee Gallwitz2, Redakteurin der Kulturzeitschrift Die Güldenkammer, die bereits 1913, sechs Jahre nach dem Tod von Paula Modersohn-Becker, rund fünfzig Briefe und Tagebuchnotizen von ihr publizierte. Zur Buchform erweitert, wurden sie zum Bestseller, der eindringlich das Ringen und Hadern und den letztlich unerschütterlichen Glauben der jungen Künstlerin an sich selbst vermittelte. Eine Biografie zu schreiben, so die Herausgeberin Gallwitz, erübrige sich damit, denn Paula Modersohn-Becker habe selbst ein Lebensbild entworfen, das ebenso einfach, groß und geschlossen sei wie der Anspruch ihrer Kunst.

»Es liegt nicht ein Stoff vor, aus dem nachträglich etwas zu machen, etwas Einheitliches zu konstruieren wäre«, schreibt Gallwitz und zieht – sie ist nebenbei auch Sängerin – eine Parallele zur Musik: »Vielmehr ist es so, daß die äußerlich so unkomplizierten Tatsachen und Geschehnisse durch Art und Wesen der Schreiberin selbst zu ihrer eigensten tiefsten Musik befreit worden sind; wie in der Hand des Tondichters ein Motiv weniger Töne sich zu dem großen Reichtum und der Geschlossenheit der Symphonie entwickelt.«3

Paula Modersohn-Beckers eigene Aufzeichnungen sind nicht nur Beschreibung und Analyse ihres Schaffens und Lebens, sondern ihr Schreibstil wird zum Ausdruck ihrer Empfindung, ihre Empfindung zum Ausdruck ihres starken, geschlossenen Werkes, ihr Werk schließlich zum Abbild ihres Erdenlebens, eines Daseins, das seine Apotheose erlebt, indem es das Stoffliche verlässt und zu Musik, zu einer Symphonie wird. Diese Hermetik ist das Fundament für den Mythos Modersohn-Becker.

Abb.2: Brustbild eines Mädchens in der Sonne vor weiter Landschaft, 1897

Dresden, Bremen, London – und eine illustre Verwandtschaft

Geboren wurde Minna Hermine Paula Becker in Dresden-Friedrichstadt am 8.Februar 1876, ¾ 11 Uhr – wie es im Taufregister der Matthäuskirche heißt – als drittes von sieben Kindern. Ihre ersten zwölf Lebensjahre verbrachte sie in Dresden, zunächst in der Schäferstraße 59 über dem Kontor der Berlin-Dresdener Eisenbahn-Gesellschaft, für die ihr Vater, der Ingenieur Carl Woldemar Becker, arbeitete.4 Die zweite Eisenbahnverbindung Dresden-Berlin war im Jahr vor Paulas Geburt eröffnet worden. Carl Woldemar hatte für den sächsischen Abschnitt der Streckenführung verantwortlich gezeichnet – vom Dresdener Bahnhof in Berlin (bald schon durch den Anhalter Bahnhof als Endstation ersetzt) zum Berliner Bahnhof in Dresden. 1876 zog die Familie mit ihren ersten drei Kindern – Kurt, Bianca Emilie (genannt Milly) und Paula – in die Friedrichstraße 29 (heute 46). 1888 siedelte sie nach Bremen über.

Es heißt, Vater Becker habe einen Karriereknick erlebt, weil sein älterer Bruder ein Attentat auf den späteren Kaiser WilhelmI. verübt hatte,5 doch das geschah bereits 1861, sodass Zusammenhänge mit beruflichen Veränderungen Carl Woldemar Beckers Ende der 1880er Jahre recht spekulativ erscheinen. Oskars Kugel aus seiner Damenpistole hatte Wilhelm außerdem damals auf der Promenade in Baden-Baden nur gestreift und die Sache war längst vergessen. Wilhelm war zum König und zum Kaiser gekrönt worden, Oskar, das schwarze Schaf der Familie Becker, war tot. Hätte der geringste Verdacht bestanden, es mit einem Saboteur oder auch nur Zweifler an einer Nuance des preußischen Reglements zu tun zu haben, wäre Carl Woldemar eine solch verantwortungsvolle Aufgabe wie der Bau einer Eisenbahnstrecke kaum übertragen worden. Seine Versetzung nach Bremen erfolgte aus recht simplen Gründen. Die Arbeit in Dresden war getan. Allerdings fand sich auch in Bremen, wo der Bau des Hauptbahnhofs seiner Vollendung entgegenging, keine rechte Verwendung für ihn. Die Pionierzeit der Eisenbahn ging ihrem Ende entgegen.

Der Bremer Museumsdirektor Gustav Pauli erinnerte sich später »des gütig-stillen Mannes mit den durchfurchten Zügen, der mit einem kleinen Kreise gleichgesinnter Kunstfreunde an regelmäßigen Abenden gemeinsamer Betrachtung die Sammlungen des Bremer Kupferstichkabinetts durchzunehmen pflegte. Er sprach das Deutsch mit jenem herben Akzente, der unseren in Russland wohnenden Landsleuten gemeinsam zu sein scheint, denn er war in Odessa geboren.«6

Abb.3: Schwachhauser Chaussee in Bremen, 1899

Abb.4: Familie Becker im Garten ihres Hauses in der Schwachhauser Chaussee

Seine Existenz mag ihm auch angesichts seiner illustren Verwandtschaft etwas trüb erschienen sein. Während er es nur zum preußischen Baurat gebracht hatte, war sein Vater Adam Becker wirklicher kaiserlich-russischer Staatsrat gewesen, war geadelt worden und hatte als Direktor des Lycée Richelieu in Odessa gewirkt, sein Großvater war Hofrat und Professor für römische Geschichte gewesen, seinem Großonkel Christian Gottfried, Betreiber einer gigantischen Baumwollspinnerei mit zweieinhalbtausend Arbeitern, hatte man in Chemnitz sogar ein Denkmal gesetzt. Sein Onkel Wilhelm Gustav war Professor für Pharmakologie in Kiew und Vorsteher der medizinischen Verwaltung von Polen gewesen, und seine Halbschwester Marie Luisa (aus der zweiten Ehe seines Vaters) war mit einem Teeplantagenbesitzer verheiratet und lebte auf einem Landsitz in England.

Der Blick auf die Familie seiner Frau machte die Sache nicht besser. Mathilde von Bültzingslöwen brachte die hellen, lebenbejahenden Töne ein. Sie stammte ab von »Herrenmenschen, die niemals dazu zu bringen sind, das Überkommene einfach auf Treu und Glauben hinzunehmen, sondern für die Leben Selbstaufbauen heißt. Menschen, die ihre Uhr nach der Sonne stellen und nicht nach der Uhr des jeweiligen Rathauses«, wie Sophie Gallwitz wusste.7

Mathilde von Bültzingslöwens Vater war Stadtkommandant und Logenmeister der Freimaurer in Lübeck gewesen, Mathildes Brüder Günther und Wulf waren Plantagenbesitzer in Indonesien, Surabaya-Günther wirkte zudem als Konsul des deutschen Reichs auf Java und residierte feudal auf Schloss Biesdorf bei Berlin, als Carl Woldemar in Bremen eine Dienstwohnung in einer vergleichsweise bescheidenen Villa an der Schwachhauser Chaussee – im letzten Gebäude vor der Bahntrasse – bezog.8 Dort der waghalsige Selfmademan, hier höheres Beamtentum.

Was Vater Becker blieb, war die Aufgabe, sich um einen soliden Werdegang seiner Kinder zu kümmern. Besondere Sorgen machte ihm Paula. Äußerlich eher graues Entlein, oder wie Rainer Maria Rilke rückblickend dichtete:

Ach du warst weit von jedem Ruhm. Du warst

unscheinbar; hattest leise deine Schönheit

hineingenommen, wie man eine Fahne

einzieht am grauen Morgen eines Werktags.9

Doch innerlich auf ihre Art preußisch wie der Vater, »unerbittlich scharf eingestellte Ansprüche an sich selbst und jede Art von Leistung«.10

Als Zehnjährige wurde sie in einer Sandgrube mit anderen Kindern der Familie verschüttet. Dabei erstickte ihre gleichaltrige Kusine, Tochter von Herma von Bültzingslöwen, der jüngsten Schwester ihrer Mutter. »Dieses Kind war das erste Ereignis in meinem Leben. Sie hieß Cora [Parizot] und war auf Java groß geworden. Wir lernten uns mit neun Jahren kennen und liebten uns sehr. Sie war sehr reif und klug. Mit ihr kam der erste Schimmer von Bewußtsein in mein Leben«, schrieb Paula Jahre später an Rainer Maria Rilke.11 Auf dieses traumatische Erlebnis wurde wiederholt ihr ausgeprägter, unbedingter Wille zurückgeführt, kompromisslos ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und in (fast) allen entscheidenden Punkten keinerlei Zugeständnisse zu machen.

Abb.5: Callablüte, 1892

Nach ihrer Konfirmation im April 1892 reiste Paula im Frühsommer nach England, wo sie bei ihrer Tante Marie und deren Mann Charles ein Jahr verbringen sollte. Eine erste, längere Trennung von der Familie. Was sie erwartete, war etwas völlig anderes, als die liberalen Umgangsformen, die sie aus ihrem Elternhaus kannte, wo sie ihre Mutter als Freundin betrachtete und wo sie gewohnt war, den Ton anzugeben. Die sechzehnjährige Paula war nach eigener Aussage »ganz ans Regieren gewöhnt«, es erschien ihr eine Selbstverständlichkeit, dass sie stets bekam, was sie wollte. »Alle unterwarfen sich mir und weder sie noch ich merkten etwas davon. Ich fand es auch in der Schule selbstverständlich, daß mein Wort das durchschlagende war.«12

Nun allerdings traf sie auf ihre Tante Marie, die den Versuch unternahm, angesichts der pädagogischen Versäumnisse, die ihrem Ermessen nach auf der Hand lagen, nachzubessern. Auch ihr dürfte jedoch klar gewesen ein, dass es für Kurskorrekturen im Grunde zu spät war. Umso nachdrücklicher schritt sie zur Tat, um den Egoismus ihrer Nichte zu bändigen und ihr das zu vermitteln, was eine höhere Tochter ihrer Ansicht nach mit in eine Ehe bringen sollte, um praktisch anpacken zu können und in Gesellschaft für Kurzweil zu sorgen. Das Programm erstreckte sich auf Reiten, Klavier- und Tennisspielen, aber auch auf den Umgang mit der Nähmaschine, das Kühemelken und das Herstellen von Butter – in ihren Briefen nach zuhause berichtete Paula seitenweise über das Rühren von Streichfett, so dass man fast den Eindruck gewinnen könnte, sie wollte auf diesem Weg die Absurdität dieser Tätigkeit vor Augen führen.

Dass Paula sich auch Kunstunterricht wünschte, erschien Vater wie Tante unverdächtig. Schaden konnte es nicht, auch das zur Untermalung eines zukünftigen erbaulichen Eheglücks zu beherrschen. So wurde ihr in London Malunterricht an der St.John’s Wood Art School gewährt, bei dem zunächst einfache Arabesken zu zeichnen und antike Skulpturen zu kopieren waren, bevor die Aussicht bestand, nach lebenden Modellen zu arbeiten.

In Konkurrenz mit ihren mehr als fünfzig Mitschülern und Mitschülerinnen erkannte Paula rasch, dass sie nicht nur die Jüngste, sondern auch diejenige war, der es am meisten an handwerklicher Routine mangelte. Sollte allerdings die Absicht bestanden haben, sie auf diese Weise ein wenig Demut zu lehren, verfehlte der Kunstunterricht seine Wirkung. Er stachelte eher Paulas Ehrgeiz weiter an, sich das fehlende Handwerk so rasch wie möglich zu erschließen. Ihre bildungsbürgerlichen Eltern, denen sie Proben ihrer Kunst nach Bremen schickte, waren angetan, bei einer Tochter, die sie ohne nennenswerte Begabung wähnten, nicht nur eine solche Begeisterung, sondern auch erfreuliche Resultate zu erkennen. Gerade weil ihr Vater, der zum Schwarzsehen neigte, bei seinen Töchtern auf alle Eventualitäten vorbereitet sein wollte – und dazu gehörte als ein Szenario, dass sie unverheiratet blieben –, erfreute ihn das neu entdeckte Talent Paulas, das ihr möglicherweise auch alleinstehend ein Auskommen garantieren konnte.

Die Londoner Kunstschule war eine gute Wahl. Keine Dilettantenanstalt für Hobbykünstler, sondern ein Vorbereitungsseminar für Aspiranten der Royal Academy. Hier eine künstlerische Ausbildung zu beginnen, machte Hoffnung auf mehr. Das Verhältnis zur Tante war dadurch aber nur kurzzeitig entspannter. In nahezu allen Belangen, so jedenfalls Paulas Empfindung, vermochte sie es Marie nicht recht zu machen. Von zuhause gewohnt, geliebt und gelobt zu werden, begann sie sich vor dem steten Tadel zu fürchten. »Ja, konnte ich denn dies alles ertragen? Ich verzogenes Kind, konnte ich mich an das alles gewöhnen? Jedesmal, wenn ich deine Unzufriedenheit sah, wurde ich unglücklicher«, schrieb sie rückblickend an Marie und sprach für sich und ihre Familie: »Ich bin, wir alle sind nicht an Unterordnung gewöhnt.«13 Ihr Zuhause war liebevoll und warmherzig, der Kultur gegenüber aufgeschlossen und voller sympathischer Rituale, wie der sonntäglichen »Tafelrunde«, bei der die Mutter die Briefe der abwesenden Kinder vorlas, was bedeutete, dass jedes abwesende Kind freitags zum Briefeschreiben nicht nur ermuntert wurde, sondern verdammt war und die Briefe selbstverständlich auch in literarische Konkurrenz zueinander traten. In England aber fühlte Paula keinerlei Zuneigung und Wärme, ihr Stolz ließ sie zu einem lebenden Eisklumpen gefrieren und sie war glücklich, als sie wieder zurück in Bremen war und deutsch reden und schreiben durfte, so behäbig selbstzufrieden ihr das hanseatische Dasein auch erscheinen mochte.14 Aus sicherer Distanz und dem Schutzraum ihres Elternhauses rechnete Paula mit der Tante ab. Sie bat sie, den ganzen Aufenthalt am besten zu vergessen, und rief ihr über den Kanal zu: »Mein Stolz ist mein Bestes. Nun kann ich aber nicht Demütigungen ertragen. Dann werde ich ganz lebensmüde. Mein Stolz war meine Seele.«15

Vor allem der Vorwurf des Egoismus traf und beschäftigte sie. Noch vier Jahre später, längst ist sie von ihrem Weg zur Malerin nicht mehr abzubringen, schreibt sie an Tante Marie: »Ihr müßt mich schon alle mit meinem Egoismus nehmen, ich werde ihn nicht los, er gehört zu mir wie meine lange Nase.«16 Ihr Vater konnte diesbezüglich nur zustimmen. Er machte sich sein eigenes Bild von seinen Töchtern – und das war aus seiner Sicht eher ein düsteres. »Ich glaube nicht, daß unsere Töchter sich verheiraten werden, Paula am wenigsten weil sie für andere kritischer als für sich selbst ist und von ihnen mehr verlangt als sie zu verlangen berechtigt ist.«17

Keine Fesseln

Als Zugeständnis an ihr Elternhaus absolvierte sie, wie auch ihre Schwestern Milly und Herma, in Bremen das Lehrerinnenseminar der frankophilen Pädagogin Ida Janson. Paula Beckers Ausbildung (1893-1895) fiel in die letzten Jahre der Tätigkeit von Mathilde Lammers, einer entschlossenen Vorkämpferin für ein Frauenleben ohne Ehe, die als Faktotum in einer Dienstwohnung des Instituts lebte. Stets hatte sie sich gegen »die herrschende Richtung in unserer jetzigen Erziehung des weiblichen Geschlechts« gewandt, die »die Ehe als naturnotwendigen, allein möglichen Abschluß der Mädchenjahre schlechthin voraussetzt, ohne auch nur den Schatten eines Gedankens an die Möglichkeit der Nichtverheiratung zu wenden, geschweige denn sich zu der Ansicht aufzuschwingen, daß auch die Glieder des weiblichen Geschlechts in erster Linie Menschen sind.«18 In ihrer Reihe von Essays unter dem sprechenden Titel Allein durchs Leben gab sie ihren Geschlechtsgenossinnen Ratschläge und zeigte sich kampfeslustig: »Die staatsbürgerlichen Rechte der Frauen sind in unserem Vaterlande bekanntlich schon seit Römerzeiten mit denen von Kindern und Idioten gleich! Wo es sich dagegen um Pflichten handelt, da betrachtet der Staat diejenigen Frauen, für die kein Mann eintritt, ohne weiteres als mündige Wesen.«19 Das heißt: Steuern zahlen musste man als ledige Frau, an ein Wahlrecht allerdings war nicht zu denken.

Das Seminar vermittelte also weitaus mehr, als üblicherweise von solchen Institutionen erwartet werden durfte. Es war keineswegs eine konformistische Lehranstalt zur Vermittlung autoritärer Erziehungsmethoden, sondern eröffnete ganz neue Perspektiven. Ein besonderer Geist, französisch geprägt durch Ida Janson, emanzipatorisch durchsetzt von Mathilde Lammers, durchwehte die Studiensäle. Dass Paula Becker von hier manches an emanzipatorischen Gedanken mitnahm, liegt auf der Hand, auch wenn die Malerei sich bei ihr längst als Lebensziel festgesetzt hatte. Die Lehre von der möglichen Eigenständigkeit der Frau dürfte sie in ihren Plänen eher bestärkt haben. Jedenfalls nahm sie neben ihrer Ausbildung auch Kunstunterricht beim ursprünglich als Theatermaler ausgebildeten Bernhard Wiegandt, der sich nach Jahren in Brasilien und einem Kunststudium in Düsseldorf und München 1890 in Bremen niedergelassen hatte. Bei ihm richtete sich ihr Blick neben der Landschaft zudem auf das lebende Modell. In diese Zeit fallen auch ihre ersten Versuche, sich selbst Modell zu stehen, wie sie im April 1895 an ihren Bruder Kurt schrieb.

Kurz darauf besuchte sie in der Bremer Kunsthalle eine Ausstellung der Worpsweder Künstlerkolonie, von der ihr vor allem Werke Otto Modersohns, der die Heide so stimmungsvoll und das Wasser so durchsichtig zu malen verstand, in Erinnerung blieben.

Die Künstlerkolonie Worpswede hatte ihren Anfang 1884 genommen, als Fritz Mackensen die Gegend von der Tochter seiner Düsseldorfer Vermieterin empfohlen bekam und bald darauf begeistert seinem Studienfreund Otto Modersohn sowie der Zufallsbekanntschaft Hans am Ende von seiner Entdeckung berichtete. Die drei mieteten sich zunächst in den Sommern bei einem Bauern ein, blieben 1889 erstmals auch über Winter, »malten im Freien, durchstreiften die Gegend nach allen Seiten, fingen Vögel, liefen Schlittschuh, gingen auf die Entenjagd, nahmen an dem dörfischen Schützenfest teil, und führten so ein glückliches, einfaches Leben unter Bauern«, so der Dichter Hans Bethge, Sohn eines Landwirts, der seinerseits nichts Eiligeres zu tun hatte, als den Acker gegen ein Philosophiestudium und ein Leben in Barcelona und Berlin einzutauschen. Seine Reise nach Worpswede über »fette Weideplätze« voll von »halbverschlafenem Vieh« entlang der Wümme, einem Nebenfluss der Hamme, die bei Vegesack in die Weser mündet, ist eindrücklich geschildert. Beim Pferdewechsel wird er Zeuge eines Viehmarkts voll quiekender Ferkel und »mitgenommener Gestalten«, ausgezehrt von der harten Arbeit des Torfstechens, »die Augen wässrig blau, bäuerisch trotzig, dösig, geistlos«. Ein Panoptikum aus lärmenden Trinkern und Schwindsüchtigen, aus Schwielen und Gichtknoten.20

1892 und 1894 zogen auch die Bremer Fritz Overbeck und Heinrich Vogeler nach Worpswede, und die Gründerriege einer Künstlergemeinschaft Worpswede vervollständigte Carl Vinnen, der aber nicht unmittelbar vor Ort Quartier bezog. Sie versprachen sich größere Aufmerksamkeit, wenn sie unter dem Label einer Künstlergruppe auftraten, was sich bereits 1895 im Münchener Glaspalast bestätigen sollte.21

Abb.6: Brustbild eines jungen Mannes, entstanden in der Porträtklasse von Jacob Alberts, Berlin 1896

Der Name Worpswede hatte sich spätestens jetzt bei Paula Becker festgesetzt. Ein paar Stunden zu Fuß, und man wäre dort. Irgendwann würde sie ihr Elternhaus verlassen müssen, warum dann nicht in der freien Natur als Künstlerin unter Künstlern leben? Dass sie im »Zeitraffertempo«22 ihre Talente entfaltet hätte, wie behauptet wurde, davon kann allerdings keine Rede sein. Die Zweifel ihrer Eltern, die nun keineswegs aus kulturfernen Kreisen stammten, lassen sich nachvollziehen, sieht man ihre meistenteils durchschnittlichen, braven Zeichenversuche aus ihrer Jugend, und diese Zweifel fanden ihre Fortsetzung in der weitgehend fehlenden Würdigung ihrer Künstlerkollegen in späteren Jahren. Während sie diese Skepsis nicht grundlegend erschütterte, sondern eher Trotzreaktionen auslöste, so machten ihr die Selbstzweifel mehr zu schaffen.

»Wenn ich es nur zu etwas bringe« (14.3.1897),23 ist der Tenor, der ihr Künstlerdasein durchzieht. »Ich bin atemlos. Ich will immer weiter, weiter. Ich kann die Zeit nicht erwarten, daß ich was kann«, notiert sie im Dezember 1898,24 um im Juli 1902 an ihre Mutter zu schreiben: »Ich werde etwas. […] Ich fühle, daß nun bald die Zeit kommt, wo ich mich nicht zu schämen brauche und stille werden, sondern wo ich mit Stolz fühlen werde, daß ich Malerin bin.«25 Doch das Gefühl der Unfertigkeit und der Erwartung einer künstlerischen Erfüllung begleitet sie bis zu ihrem Lebensende: »Ich muß in eine viel reinere Farbe kommen. Ich muß modellieren lernen. Ich muß überhaupt noch allerhand und dann werde ich vielleicht etwas«, schrieb sie an Otto Modersohn im März 1906.26 An die Schwester im November des gleichen Jahres: »Ich denke so: wenn der liebe Gott mir noch einmal erlaubt, etwas Schönes zu schaffen, will ich froh und zufrieden sein, wenn ich einen Ort habe, wo ich in aller Ruhe arbeiten kann, und will dankbar sein für das Teil Liebe, was mir zugefallen ist. Wenn man nur gesund bleibt und nicht zu früh stirbt«,27 und an Rainer Maria Rilke am 10.August 1907: »Ich warte immer weiter, daß aus mir etwas wird.«28

Abb.7: Ludwig Dettmann: Dorfstraße bei Mondlicht, um 1900

Abb.8: Hauswand in Schlachtensee, Berlin 1896

Nach dem Pädagogik-Examen ging sie nach Berlin, wo sie bei ihrer verzweigten Verwandtschaft unterkam, zunächst bei Tante Paula Rabe in Moabit29, dann bei Tante Herma Parizot in Schöneberg30 und schließlich bei Onkel Wulf von Bültzingslöwen in Schlachtensee.31 Ihr Vater war recht unvermittelt betriebsbedingt entlassen worden, mit gerade einmal 55 Jahren. Der Vorruhestand schien verdient, nur er selbst fühlte sich auf dem Abstellgleis. In der Hoffnung, sich erfolgreich um neue Arbeit bemühen zu können, war er nach Dresden gereist. Seine alten Kontakte sollten doch zu etwas nützlich sein. Die Hoffnung aber war vergeblich, was ihn zusätzlich deprimierte. Hinzu kam, dass seine Frau Mathilde in seiner Abwesenheit und hinter seinem Rücken den Plan schmiedete, Paula eine weitere Chance als Malerin zu geben. Vater Carl Woldemar war skeptisch – und er behielt Recht mit seinem Zweifel daran, dass seine Tochter jemals ihren Lebensunterhalt mit ihrer Kunst würde verdienen können.

Grund für Paulas Aufenthalt in Berlin war die Fortbildung an der ältesten deutschen öffentlichen Institution zur künstlerischen Ausbildung von Frauen, dem Verein der Berliner Künstlerinnen.32 Unter den überwiegend männlichen Dozenten waren der weitgereiste Jacob Alberts, der unter anderem von der Académie Julian in Paris zu berichten wusste, aber in den Sommermonaten stets die Menschen und die karge Landschaft seiner nordfriesischen Heimat malte,33 sowie Ludwig Dettmann, Gründungsmitglied der kommenden Berliner Secession, dem bereits »fast alle wertvollen Medaillen« zugefallen waren.34 Dettmann tat sich, unbeirrbar deutschnational, später als Nationalsozialist und Kriegsmaler hervor, konnte sich mit dem Titel eines Gottbegnadeten schmücken und erhielt 1935 als erster Künstler durch Hitler die Goethe-Medaille, während diese Jacob Alberts 1940 verwehrt blieb, als bekannt wurde, dass er zweimal wegen des Verdachts auf Homosexualität aktenkundig geworden war.

Abb.9: Jacob Alberts: Scheune vom Siekhof. Blick zum Augustenkoog mit Mühle, um 1885

Abb.10: Rotes Haus, 1903

Besonderen Eindruck machte auf Paula Becker die Malerin Jeanna Bauck, die leider aussehe, wie die meisten Künstlerinnen, also ziemlich ungepflegt sei, dick, ohne Korsett, Haare wie gerupfte Federn, doch ihr klarer Blick, ihre souveräne Ruhe und die Leichtigkeit, mit der sie das Handwerk beherrschte und in der Porträtklasse misslungene Skizzen korrigierte, imponierten ihr. Die Schwedin Bauck war herumgekommen, behauptete sich in der männerdominierten Kunstwelt und lebte eine private und ökonomische Unabhängigkeit, um die Paula Becker zeit ihres Lebens mit großem Energieaufwand ringen würde. »Ich habe keine Fesseln, die sich nicht zerschneiden ließen«, verkündete Bauck mit Überzeugung,35 und Paris erschien ihr der Ort absoluter künstlerischer Freiheit; auch das wird sie ihrer begierigen Schülerin vermittelt haben.

Viermal in der Woche machte sich Paula Becker auf nach Tiergarten zum Unterricht. »Wenn ich durch die Potsdamerstraße meinen Weg zur Zeichenschule pilgere, beobachte ich tausend Gesichter, die an mir vorbeikommen, und versuche mit einem Blick das Wesentliche an ihnen zu entdecken. Das ist sehr amüsant und ich muß mir oft Mühe geben, nicht laut zu lachen, wenn sich die seltsamsten Gegensätze folgen. Dann versuche ich alles flächig zu sehen, die runden Linien in eckige aufzulösen.«36

Dass ihre Bemühungen, das Zeichnen zu erlernen, nicht ohne Früchte blieben, zeigen rare Blätter wie Übereinandergelegte Hände, eine Studie von großer Zartheit, welche die ausruhenden langen grazilen Finger als individuelles Porträt begreift. Es hat etwas Meditatives, wie sie sich dem Studium solcher Details widmet. Sie berichtet nach Hause und erwähnt »elegante, knochige, nervöse Frauenhände mit schlankem Handgelenk. Alles übrige begleitet nur wie ein kleines Nebelgetön den Grundton meines Lebens«.37 Doch ihren eigenen Ansprüchen genügte sie auf dem Gebiet der Zeichnung selten, weniger weil ihre »scheinbar schwere Hand« die Geschmeidigkeit akademischer Norm unterlief, sondern weil es ihrer Runenschrift, »die das Schönheitliche meidet und das Wahre sucht«, oft an Leichtigkeit und Eleganz mangelte.38 Es war nicht die Hand, es war der Geist, der widerstrebte.

Abb.11: Übereinandergelegte Hände, 1898

Als Jeanna Bauck 1897 die Schule verließ und ein privates Institut eröffnete, gab es keinen Mangel an Schülerinnen. Paula Becker gehörte nicht zu ihnen, bedauerte den Abschied aber sehr. Dass inzwischen eine Generation talentierter Künstlerinnen heranwuchs, schrieb sich die Dozentin auch auf die eigenen Fahnen.

Für die bürgerlich geprägte Becker war Baucks Erscheinungsbild auf den ersten Blick nicht damenhaft genug gewesen. Bauck wiederum störte sich zusehends am Habitus der malenden weiblichen Jugend des neuen Jahrhunderts: »Überall ist es dieselbe Geschichte, daß die malenden Frauen von den ritterlichen Herren beiseite geschoben werden – früher wurden die Frauen, die malten, verachtet, sie taugten auch nicht viel mit ein paar Ausnahmen. Jetzt, da eine ganze Menge bedeutender Talente aufgetreten sind, betrachtet man die Malerinnen als unangenehme Konkurrenz, und jetzt ist ihre Tüchtigkeit ein neuer Grund, sie beiseite zu schieben«, schrieb sie 1911. »Eine ganze Masse der jungen Malerinnen macht sich leider auch lächerlich durch ihr jungenhaftes Benehmen, trinken, rauchen, feiern. Man beurteilt den ganzen Stand nach ihnen – oder möchte es zumindest tun um zu schaden – und die anständigen Künstlerinnen halten sich sehr zurück.«39

Paula Becker gehörte zu den anständigen. Sie galt in ihrer Familie als eigensinnig, weil sie beharrlich ihr Ziel verfolgte, doch ansonsten war sie zu Zugeständnissen bereit, die die Wogen glätten konnten, schrieb brav Briefe nach Hause, kokettierte züchtig mit ihren Rundungen und versuchte bei entsprechender Gelegenheit, in ihrem Samtkleidchen den Jungs zu gefallen. Paula Becker, verwegen mit Zigarette im Mundwinkel und Kniebundhosen vor der Leinwand – das war unvorstellbar.

War das unscheinbar Bürgerliche Ausdruck ihrer Gesinnung? Und wenn ja, war diese Gesinnung mit ihrer künstlerischen Modernität vereinbar? Ist die stilistische Modernität ihrer Kunst möglicherweise ein Missverständnis? Täuscht das Stilistische vielleicht sogar über eine rückwärtsgewandte Botschaft ihrer Kunst hinweg?

Einstweilen war sie eine Schülerin, die sich für Porträt und besonders fürs Aktzeichnen begeistern konnte, das unter ihren Zeichnungen den quantitativ größten Raum einnimmt. »Abends im Akt hatten wir einen famosen Kerl. Zuerst, wie er so dastand, bekam ich einen Schreck vor seiner mageren Scheußlichkeit. Als er aber eine Stellung einnahm und plötzlich alle Muskeln anspannte, daß es nur so auf dem Rücken spielte, da ward ich ganz aufgeregt«, berichtete sie nach Hause. »Ihr Lieben, daß ich das haben darf! Daß ich ganz im Zeichnen leben darf. Es ist zu schön. Wenn ich es nur zu etwas bringe. Aber daran will ich gar nicht denken, das macht nur unruhig.«40 Das Modell an diesem Abend erscheint ihr zunächst etwas dürr, hat sie sich doch gerade zuvor erst ins Kupferstichkabinett gewagt, um sich die Muskelmänner Michelangelos vorlegen zu lassen.41 Doch die Erregung angesichts nackter Körper, ihrer Formen und ihres Muskelspiels, überwiegt. Sie wird sie sich für den Rest ihres Lebens bewahren.

Das Studium nackter Körper an Kunstschulen war keine Selbstverständlichkeit, vor allem nicht für Frauen, die ohnehin zumeist auf eine Ausbildung an privaten Kunstschulen angewiesen waren. An der Münchener Akademie der Künste und an der Hochschule der Künste in Berlin durften sie erst nach Ende des Kaiserreichs studieren, ab 1868 gab es jedoch im neu gegründeten Verein der Berliner Künstlerinnen jene Damenakademie, die auch Paula Becker besuchte. In München entstand 1884 eine ähnliche Institution. Karlsruhe eröffnete im Jahr darauf die Großherzogliche Malerinnenschule, und in Wien konnte das weibliche Geschlecht ab 1897 an der Kunstschule für Frauen und Mädchen studieren. In Kopenhagen hatte bereits 1876 die kunsthandwerklich ausgerichtete Zeichenschule für Frauen eröffnet, doch die Freiheit, wie sie an den privaten Akademien Colarossi und Julian in Paris herrschte, suchte ihresgleichen. Dort herrschte weitgehende Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Das betraf auch das Aktstudium. In Deutschland behalf man sich an staatlichen Schulen damit, nicht etwa die Anwesenheit nackter Modelle für unsittlich zu halten, sondern die Anwesenheit von Studentinnen beim Studium nackter Modelle.42 Moralisch verwerflich war also nicht die Nacktheit, sondern der weibliche Blick auf diese Nacktheit. An der Berliner Damenakademie sah man das naturgemäß liberaler. Dennoch: Dass Paula Becker als nächstes Ziel Paris ins Auge fasste, war wenig überraschend.

Günter Busch gibt zu bedenken, dass der Blick des (vorausgesetzt heterosexuellen) Künstlers auf den weiblichen Akt immer auch ein unvermeidliches erotisches Interesse beinhalte, während der (heterosexuellen) Künstlerin dieses »wesentliche künstlerische Movens« fehle. Beim Künstler werde das Auge somit nicht nur zum »Instrument des Geistes«, sondern zum »Organ der Seele«. Das habe zur Folge, dass Paula Beckers Aktstudien nach weiblichen Vorbildern »lastend und befangen« blieben und nicht wie bei Maillol oder Rembrandt in »selbstselige Formenmusik gewandelt« würden. Das sollte eigentlich bedeuten, dass es der Künstlerin umgekehrt männliche Modelle besonders angetan haben müssten. Davon aber kann keine Rede sein. Es ist nicht zu vermuten, dass ihr grundsätzlich »der Antrieb des Sinnlichen« fehlte43, vielmehr resultierte ihre Befangenheit, so banal das klingt, daher, dass sie nicht frei gestalten konnte. Sie hatte vielmehr eine Vorlage, ein Modell vor Augen, angesichts dessen es nicht darum ging, Kunst zu schaffen, sondern akribisch zu kopieren, um auf diese Weise zeichnen zu lernen.

Das Studium dieser Formen mag ihr unabdingbar, mag ihr als Handwerkszeug erschienen sein, um einmal ihr Ideal verwirklichen zu können: denn keusch und zugleich sinnlich solle der Künstler seine Werke schaffen. Der Sinnlichkeit allerdings stand gerade das akribische Studium im Weg. Umso tragischer ist es, dass sie sich lebenslang als Studierende und zu keinem Zeitpunkt als fertig betrachtete. Leben bedeutete für sie lernen. Sobald sie dazu Gelegenheit fand, nutzte sie sie. Sie selbst, das ist unzweifelhaft, hätte sich rückblickend nicht als Frühvollendete, sondern als Unvollendete gesehen. Ihre Akte aber verloren das Lastende und Befangene, sobald die Künstlerin sie nicht mehr nur als Studienblätter, wie etwa die beiden männlichen Akte des Jahres 1906, sondern als autonome Kunstwerke verstand.

Abb.12: Sitzender weiblicher Akt

Abb.13: Rückenansicht eines männlichen Aktes, die Hände in die Hüften gestemmt, um 1906

Abb.14: Stehender männlicher Akt mit Stab, um 1906

»Köstliches Braun«: Worpswede – Tristesse als künstlerisches Ideal

Die Silberne Hochzeit ihrer Eltern diente als Anlass, im Sommer 1897 endlich einen Ausflug nach Worpswede zu unternehmen. Ein Dorf unweit von Bremen inmitten des Teufelsmoors. Paula Becker war euphorisiert: »Worpswede, Worpswede, Worpswede! Versunkene-Glocke-Stimmung! Birken, Birken, Kiefern und alte Weiden. Schönes braunes Moor. Köstliches Braun! Die Kanäle mit den schwarzen Spiegelungen, asphaltschwarz«, schrieb sie im Sommer 1897 in ihr Tagebuch. »Es ist ein Wunderland, ein Götterland.«44