Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

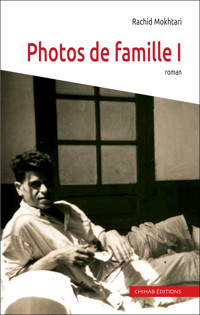

- Herausgeber: Chihab

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

"Photos de famille" est une trilogie des origines défaites sur plusieurs générations de morts et de vivants d’une famille algérienne se léguant ses drames, ses peines mais aussi ses amours et ses espoirs.

Le Narrateur, impliqué, tente, avec frénésie, de recoudre les liens distendus par les guerres, les répudiations, les jeux interdits des amantes, en réunissant dans un album dit « de famille », dans ses belles pochettes de cellophane, l’obsédante photographie aux bordures dentelées de son enfance; les bristols éparpillés du Soldat de l’Image, guerroyant sur les bords de la Rivière Noire et du Fleuve Rouge en pays Thaï pour les yeux noirs de l’irrésistible amante, Zaïna ; les clichés d’Aldji, Dji-Dji, l’épouse éplorée, au corps serpentin qui veille aux plis et aux replis des uniformes de ce même Soldat de l’Image devenu Officier de l’ALN mitraillé dans un mausolée.

D’autres images, celles-là des mots magiques et des légendes font revivre le Japonné de L’Amante, baroudeur des massifs forestiers de Fort National ayant survécu à quatre guerres : l’Indochine, la guerre de 54, la sédition armée de 63 et la décennie rouge ; il n’a pas rendu les armes de ses insurrections et il conduit une lutte implacable contre le parti unique et inique qui le courtise pour ses connaissances d’éleveur et dresseur de percnoptères d’Afrique qui, avec les corbeaux repus de poules blanches et noires de la multicentenaire Tazazraït, esprit féminin des sanctuaires, mènent le récit aux confins du fantastique.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Universitaire, romancier et critique littéraire,

Rachid Mokhtari a publié plusieurs essais dédiés à la littérature algérienne dont "La Graphie de l’Horreur" et "Le Nouveau souffle du roman algérien". Ses affinités électives l’ont également mené à consacrer des ouvrages à l’œuvre de Mohammed Dib, Tahar Djaout, et à celle de Yamina Mechakra. "Photos de famille" est son roman le plus personnel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 475

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

PHOTOS DE FAMILLE I

Page de titre

Rachid Mokhtari

PHOTOS DE FAMILLE I

Patio 1. L’enfant de l’album

roman

CHIHAB EDITIONS

Cet ouvrage a été soutenu par le programme d’aide à la publication de l’Institut Français d’Algérie.

.

Copyright

© Éditions Chihab, 2023.

www.chihab.com

Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91

ISBN : 978-9947-39-696-4

Dépôt légal : décembre 2023

présentation

une écriture en argentique

Conçu tel un « montage photo », mêlant bristols, instantanés, polaroïds, portraits de Kodak, images aux bordures dentelées, celluloïds magiques nés d’un clic, ce triptyque, en dépit de la diversité des photographies échappées aux déchirures du temps et aux saccages délibérés de collectionneurs d’albums dits « de famille », se focalise, à cause du Narrateur qui en est obsédé, sur des réminiscences visuelles d’un Soldat de l’Image qui est son père, lui avait-on dit, qui pose, d’une indécence provocante, avec ses uniformes de guerrier playboy, sans armes, tantôt au Cap Sainte-Elisabeth, sur les rivages de la mer de Chine, à Saïgon, tantôt sous la tente des blessés de l’enfer de Diên Biên Phu, tantôt portrait officiel de l’armée française au sein du 7e RTA (Régiment des Tirailleurs Algériens) dont il arbore sur la photo insignes et galons de Sergent-chef. Mais, étrangement, aucune photo de lui dans les maquis des massifs forestiers de Fort-National.

Emporté par la frénésie de mettre dans une profusion délirante des mots chaotiques dans des phrases interminables, comme cette quête absurde du patio maternel, l’imaginaire débridé du Narrateur est le théâtre à la fois de paroles féminines intimes que ne peut saisir nul cliché et d’inspirations fugaces mais irrémédiablement tragiques car, c’est bien là, dans ce patio, clos, recroquevillé sur lui-même, enclos carcéral, fermé sur le monde des réalités, du temps qui passe, insaisissable à l’œil nu, que les mots des bristols ont été déchirés, émiettés. Comment donner vie à ce qui est irrémédiablement figé, aux statues de papier, à ce Visage sans rides et lumineux, défiant l’habileté du photographe et son Kodak, à cette esquisse de souvenirs saisis, inertes, dans sa charmante espièglerie ? Combien de romans, de récits, de mémoires familiales eussent dû naître d’albums dits de famille après les grosses tempêtes de l’absurdité humaine qui cause et commémore des génocides, des photos de héros de guerre, de toutes les guerres coloniales, de civilisations mortes, de conquêtes déchues, constituant aujourd’hui des documents rares de collectionneurs privés ? La culture et l’Histoire appartiennent à l’horreur de ceux et de celles qui les causent en toute impunité, des génocidaires gentilshommes. Mais le Narrateur n’en est pas un et ne peut jamais l’être car ses photos à lui ne sont pas des clichés ni des bristols maternels, mais des images mentales nées de bribes de souvenirs, de rêves, d’imaginations qui peuplent les patios maternels vers lesquels affluent les désirs fulgurants du Narrateur lui-même, métamorphosé en être de bristol pour être tout aussi figé que l’image du père dont il n’aurait eu aucune photo, n’était le hasard de la réception, à un âge avancé, de quelques photos numérisées de ce Soldat de l’Image plus jeune que lui, son fils, si gracieux, si contemplatif d’un paternel dont il ne reste même plus l’uniforme, le calot, les galons qui barrent et gonflent sa poitrine.

Si n’importe quel narrateur qui se met sur la trace du père cherche d’abord, avant tout autre chose, à mettre la main sur au moins un cliché de lui, en revanche, le Narrateur de patios maternels dont il a été sevré violemment dès sa prime enfance hait, honnit et exècre les poses photographiques au garde-à-vous militaire, celles des photos de groupes, de réjouissances, de retrouvailles ou d’autres circonstances qui, figées dans le temps, dans le moment si bref de ce temps, donneraient à croire à la faveur d’une photo de famille enrobée dans un cadre en bois sculpté, trônant sur le buffet de la salle à manger sur des napperons qui sentent, à travers leurs mailles, la mort héroïque de cette photographie de l’aïeul qui, parti dans les colonnes interminables des armées indigènes de guerres picrocholines, n’est pas revenu à la maison, comme son bristol, resté là, dans cette Cité en béton armé, non pas un symbole de l’Absent, de la mort violente et de l’exil, mais fierté du héros, effigie de martyre et de gloire du clan. Que ne donnerait-on,aujourd’hui même, pour voir « trôner » ce qui s’appelle familièrement un « cadre » qui eût été nourri de souvenirs, d’attaches et de liens viscéraux sans lesquels ledit « cadre » n’aurait été qu’un ornement de meubles. Si, donc, ces photos dites de famille en noir et blanc ne sont pas décoratives et ne seront point des prothèses esthétiques purement littéraires, ou, pour leur plasticité presque picturale, témoins des effets du temps sur le papier bristol, sorte de chambre noire, il serait aisé, mais ludique, étonnant, surprenant de voir défiler tel un kaléidoscope des regards éteints, des visages creusés, jaunes de pâleur, des fronts soucieux, des bouches amères, des cous roidis ; le tout de ces anatomies désarticulé pour la postérité des albums dits de famille.

Le Narrateur n’a ni le don du photographe même de circonstance ni l’âme d’un collectionneur de vieilles photos aux bordures dentelées, fussent-elles filiales, paternelles, arborant le calot ou le képi, les galons torsadés d’un blanc de linceul, mais il a l’art de transformer par l’écriture, le poétique, l’immobilité photographique ou le moindre remuement tactile de mouvements imperceptibles, ce qui, bien souvent, respire la mort dans les photos familiales. Même celles, festives, qui portent l’âpre goût mortifère auquel elles sont destinées, au temps de ce « festin ». Eût-il réussi à comparer les albums dits de famille avec tous les désastres, les arrachements, les haines, les irrémédiables déchirures de l’âme, ce Narrateur « photogénique » n’a de cesse de convoquer de mémoire, une mémoire blafarde, une petite photographie sortie de l’argentique d’un Kodak tout neuf, celle le représentant, avec brutalité, dans le flash aveuglant et les admonestations du photographe ; enfant donc, représenté, le seul bristol qu’il eût de son enfance éparpillée ; ce cliché l’obsède, même s’il ne le possède pas matériellement. Il croit l’avoir vu un jour glisser de sa poche de cellophane d’un grand album neuf et froid et aller se perdre sur la table en formica des révisions scolaires régentées par celui qui s’impose et se légitime Protecteur pour savourer ce plaisir sadique à photographier ce frêle enfant arraché à sa mère.

Il y a toujours, irrémédiablement, une profondeur tragique dans une mère, ses portraits, son décor photographique qui, usurpés de leurs mouvements de vie, de paroles, de couleurs, de leurs désirs, frémissements de joie ou de peine, se figent soudainement comme s’il n’y a jamais eu un avant et un après la scène placide de la prise de vue, comme sur la photo de classe de fin d’année dans une petite cour d’école primaire, face à laquelle, au lendemain du demi-siècle révolu, le vingtième, la vieillesse dans la vie, une fin de vie, il se surprit de se revoir par la magie du Kodak enfant. Mais cela passerait par une banalité époustouflante sans aucun souvenir d’enfance dans la matérialité du bristol en noir et blanc aux bordures dentelées, conservé dans des pochettes de cellophane parmi d’autres de l’album contenant plus de morts que de vivants ; des yeux ternes et figés que de regards flamboyants de désirs qu’ils eussent dû être ou qu’ils étaient de l’intérieur, de nostalgie larmoyante que d’énergies fulgurantes. Toute photo porte en elle une dramaturgie qui s’incruste dans les moindres détails du portrait saisi à un instant donné d’une mimique, d’un sourire esquissé, d’un battement presque imperceptible de paupières.

Or, Photosdefamille n’est point une exposition photographique ou, encore moins, une reconsti-tution d’un album perdu dans les méandres secrets du temps qui passe. Ce n’est guère non plus une autobiographie, voire une autofiction déguisée par les flashs, les clichés, les instantanés qui eussent fait croire à un lecteur niais que telle photographie d’un enfant retrouvée dans la poche d’un soldat mort sur le front possède, sans conteste, une aura sainte alors même que la mort dans l’existence de l’homme qui la porte n’intéresse nullement le photographe qui, dans les secondes mêmes de son flash, de son instantané, saisit l’immensité des ravages de la guerre dans le regard troublé de l’enfant, figé par l’appareil photographique ; le spectateur de la tragédie, de la solitude et du désarroi de ce regard qui prend à témoin l’autre regard qui fuit, se détourne de ces yeux taciturnes, rivés sur lui, tels ceux d’un mort étonnés, ronds, globuleux, dont on n’a pas fermé l’effroi. Tandis qu’il tente désespérément, languissamment, de faire parler les quelques morts des bristols de son père, toujours posant au photographe avec sa tenue militaire estivale, calot, chemisette aux larges poches latérales, galonnée, de convoquer quelques bribes de souvenirs maternels sur son Soldat de l’Image, propos glanés lors de ses rares apparitions dans le patio maternel, le Narrateur se surprend à scruter à la dérobée les mains, les bras du père Absent, ses coudes, ses doigts serrant de la main gauche une cigarette sans filtre, à peine visible sur la photo. La guerre du père, de ce Soldat de l’Image comme de rêve, confère à ses bristols une épaisseur magique et une dimension légendaire. Elle n’est point également, cette trilogie, une élégie du passé, une complainte passéiste, partagée entre de prétendus ou d’hypothétiques souvenirs d’enfance et les pesanteurs d’une société soumise au népotisme politique, au culte immodéré du chef, du messie, de portraits grandeur nature vénérés, soigneusement embellis dans des studios photos de haute performance technologique.

Le Narrateur – qui n’est pas omniscient –, en raison sans doute de sa place privilégiée dans le corps narratif du texte, n’ayant aucune nostalgie de son enfance qu’il hait et exècre ; en raison de la présence dans le bristol de ce garçon en djellaba, le nez dégoulinant de morve, effarouché par les mitrailles des flashs du Kodak braqué sur lui, allant et venant, s’éloignant, se rapprochant, zigzagant, comme le happant tout cru ; en raison également de sa chance d’être photographié par les proches, à l’improviste, presque en tapinois, pour faire naturel et vrai sur le bristol qui prête à rire et parfois à s’esclaffer ; en raison enfin de n’avoir pu donner du sens, un sens historique aux bristols paternels toujours, sur le cliché, en uniforme estival de l’armée française ; alors, pour toutes ces raisons, d’où lui vient cette capacité prémonitoire de se voir momifié dans un antre austère et respirant l’odeur putride de la pourriture, de la mort, ambiances morbides qui n’apparaissent nullement sur les photos de famille anciennes ; en raison de tout cela, il ne plaît pas au Narrateur de n’évoquer que l’ombre paternelle et le giron maternel à la vive clarté, aussi beau et fécond que le bourgeonnement des figues de Barbarie ; telles ces petites photographies aussi disparates les unes que les autres, échappées à l’égarement et à la dispersion du seul album dit de famille détenu par le Protecteur du Narrateur dont il a brimé l’enfance, soigneusement rangé ses photos de classe, des promenades au Bois de Boulogne et au parc de Galland les jours printaniers, mais pas ensoleillés. Il ne plaît pas non plus au Narrateur multivocalique de chercher dans les archives de cet album dit – sans aucun doute exagérément – de famille l’ambiance, les décors, son corps, sa tête, ses mains, ses jambes, ses vêtements d’enfant erratique dont il n’a aucun souvenir en raison du manque total d’ancrage dans un espace-lieu, hormis celle des premiers temps crus d’éternité dans cette Maison des Orphelines dont il ne possède aucune photo sous son toit natal mais précaire.

Sa particularité – il s’agit de celle du triptyque – est qu’elle s’insurge contre la nostalgie de l’enfance ou plus précisément de celle des souvenirs d’enfance, chantée, clamée, réclamée, déclamée, déplorée et invoquée comme le Paradis Perdu. Or, pour ce Narrateur, l’enfance, toute enfance incarne le Mal des Origines, l’absurdité du primat de l’existence. La mort n’est pas incarnée par la vieillesse que l’on qualifie, à tort, mathématiquement, de fin de vie, mais bien par l’enfance qui se consume telle une bougie dont la flammèche, longue et fine, brûle son corps de son assise fragile, manquant de se pencher, de se séparer de son propre socle, puis de choir de tout son long et de s’éteindre. Paradoxalement peut-être, il (le Narrateur) est resté indifférent à cette photo du premier patio de la trilogie qui le représente enfant, de trois années à peine, debout entre les jambes osseuses repliées de son grand-père paternel tandis que l’Homme, pressé d’en finir, son Protecteur derrière l’objectif du Kodak, lui enjoint de regarder l’appareil et d’arrêter de pleurer ; scène somme toute banale mais qui prend des proportions tragiques et dramatiques dans l’univers fantasmagorique du Narrateur.

À quoi sert de se vêtir émotionnellement de loques de son enfance ? Dès lors, ce narrateur photogénique, jouissant de plusieurs statuts dépréciatifs dans la corporalité du texte (garnement, chenapan, gredin, galapiat, journaliste, écrivain de patios), fuit tout épanchement émotif que suscitât dans son affect délabré l’époque de son enfance et de sa préadolescence figées pour la postérité dans des portraits épiques de virtuels bristols. Afin d’étouffer dans l’œuf, comme on dit, les plaintes et les complaintes victimaires sur la fugitivité opiniâtre de prime jeunesse, la voix ou même les voix du Protagoniste narrateur choisit délibérément – et il n’a pas le choix, ce n’en est même pas un – le ton de la dualité, de la bravade, de la dérision pour évoquer, plutôt convoquer, la scène de la table des révisions scolaires de la salle à manger de l’appartement du Protecteur, sur le formica duquel glisse le petit bristol de l’enfant, représentant la scène figée du temps qui passe, celle de l’enfant debout entre les jambes squelettiques de son grand-père, tenant entre ses mains un jouet musical, un harmonica ; ce garçon de trois ans ou même quatre à la gandoura qu’il fut, du moins le croit-il.

Quels rapports établir entre un garçon de bristol posant face à l’objectif du cliché, accroupi, habillé d’une cuissette et d’une chemisette de toile bleu ciel assorti à ses sandales et le septuagénaire qui, d’une main tremblante, fronçant les sourcils, tenant, serrée entre son pouce et son index de la main droite comme électrisée, cette photo d’un autre âge, d’un autre temps, d’un autre être, figé dans l’instantanéité de la prise du cliché, pour une postérité de cet album dit « de famille » mêlant les vivants et les morts, les nouveau-nés et les revenants dans le même linceul, les mêmes langes de l’au-delà, débris et restes de vies dans les photos de l’ancien temps ? Mais qu’est-ce qu’une photo de l’ancien temps, d’un autre temps, autre que celui visible sur les protagonistes du cliché de l’enfant à la gandoura, debout, toujours debout, entre les jambes de son grand-père paternel mort depuis longtemps ?

Voix portrait saisi sur le vif avec des techniques élaborées de prise de vue, rutilant de couleurs, peut-être de l’ancien temps sans souvenirs cependant à en rendre l’atmosphère ; et le narrateur le sait : ce n’est point la beauté plastique du bristol qui fait de celui-ci, non plus un simple support, mais un objectif en soi, clair, net et précis, en ce sens que le photographié qui pose pour la séance de quelques secondes regarde, les yeux fixés devant eux, la tête bien dressée, les cheveux gominés, avec une raie au milieu ou de côté, mal souriant au « metteur en scène », comme ce Soldat de l’Image dont l’esquisse de sourire feint, élément descriptif obsédant dans ce qu’en ressasse le Narrateur, scansion généralement en rapport intime en trois dimensions. D’abord, la ressemblance physique des traits du visage, puis la profonde angoisse partagée, ravageant le regard, emplissant les yeux d’amertume que le Kodak tout neuf du Protecteur ne peut, ne pourrait saisir dans la superficialité de la scène figée, enfin, et plus encore, tous deux, le père de bristol et le Narrateur, le décriraient non pas « père », le géniteur, mais dans la gravité nonchalante du soldat impeccablement « mis » dans son uniforme, ici, dans cette photo dont on ne voit que le col de la chemisette aux épaulettes sans doute dorées, héros dandy de l’image et, lui traversant le torse, des galons qui eussent été immaculés sous le grade de Sergent-chef du 7e RTA dans l’armée française à Diên Biên Phu, détail qui, pour avoir été réitéré, ressassé, ruminé à dessein dans le texte, revêt toute son importance discursive, non pas historique mais purement narrative et émotionnelle sur toute la surface du triptyque.

À propos de certaines expressions ou segments syntaxiques réitérés dans le texte, cette réitération n’est pas accidentelle ; elle participe de la volonté d’une « construction du même » sans cesse renouvelé en tant que repris dans un autre environnement discursif. Dans sa préface du roman MrsDalloway de Virginia Woolf1, Bernard Brugière, professeur émérite à l’université Paris III Sorbonne Nouvelle, écrit dans l’extrait suivant qui traduit fort bien notre préoccupation esthétique qui a porté la trilogie sans que, toutefois, il y ait eu, de notre part, une prise de conscience de ces phénomènes : « Onalàunesyntaxedesressassementsdelaconscience, uneécritureenvagueoùchaquerelancesyntaxiques’appuiesurlareprised’unmot, d’uneexpression, d’unmembredephraseessentielsmaisdéjàdépassésenquelquesorte ; lesmêmestermesfontretour, certes, maissurunétatdusenstoujoursmodifié, oudumoinsnuancéparrapportàcequiprécède. Ilyalàuneavancéedelaruminationoudelarêverie, unapprofondissementperpétueldumême, lavariationsetrouvantpromue, subtilement, souslesespècesdelasimilitude. Larhétoriqueémotivereposedoncicisurunensemblederetoursréitéréset, àcesmodesdeliaisonauniveaudelasyntaxe, ilfaudraitajoutertousleséchosphoniquesquisefontparlebiaisdesallitérations, desassonances, desparonomases (…). Deplus, cesphénomènesderépétition, d’équivalence, derésonancesontmisenvaleurauniveautypographiqueparuneponctuationquiviseaussi, aumoyendepoints-virgules, detirets, deparenthèses, àcapterlesoscillationsdel’humeur, lesmoindresvibrationsdelasensibilité (…) » (pp. 44-45)

Aucune photo n’a de valeur en elle-même et pour elle-même. Et ce, a fortiori celles, toutes celles qui sont accrochées aux mots, aux phrases impétueuses et, de premier chef, celles du soldat de Bristol qui s’insèrent, au-delà des indices matériels du portrait, dans un conte historique ou fantastique ; il y a un avant et un après la photo. Dans tous les instantanés, le Soldat de l’Image debout, sur le rivage de la mer de Chine, au cap Sainte-Elisabeth à Saïgon, ou dans son encasernement, debout, sous une tente, torse nu, un grand pansement sur l’épaule gauche ou droite, souriant discrètement parmi ses camarades militaires ; ou encore ce bristol le montrant allongé sur un lit d’hôpital, la jambe gauche, du pied au genou, emmaillotée d’une épaisse gaze ou d’un gros pansement ; ou encore cet autre bristol le saisissant sur le perron, supposons de la même infirmerie, debout, cette fois-ci, les pieds sanglés dans de petites tongs desquelles ses talons dépassent, habillé d’un short militaire et d’une chemise sans épaulettes ; près de lui, assis, sur le muret droit délimitant le perron, un compatriote, fluet, la tête couverte d’une sorte de béret basque, ne portant, lui, qu’un maillot de corps tout blanc, un même short bien qu’à mi-genoux et des pataugas desquels dépassent de grosses chaussettes de laine bien que ce fût l’été ; il souriait, le visage sympathique au regard lumineux ; le Soldat de Bristol, dans toutes ses « prises de vue », était loin de s’imaginer, lors des séances photos, que cinq années plus tard il allait tomber au champ d’honneur, officier de l’ALN, groupe de choc. Aucun bristol ne le suggère.

Le triptyque est, pour l’essentiel, bâti sur une dichotomie fondamentale entre deux mondes, deux univers de ses personnages, selon qu’ils sont représentés dans leurs photos et les mêmes qui, sortis du « cadre » au sens « garniture » du terme, affrontent la réalité opaque de leur temps, leur amour passion de femmes qui ne se font photographier que pour des pièces d’identité, des répudiations, des naissances, des décès, des morts emportés par les maladies, les djinns, les poisons, les guerres, rarement la vieillesse.

Souvent, on ouvre un album dit de famille à l’occasion d’un deuil, d’une évocation, d’un anniversaire, et les séries de photos soigneusement rangées dans leurs pochettes en cellophane sont censées reconstituer la généalogie familiale, un arbre généalogique en bristols sur les branches desquelles sont accrochées les photos des ancêtres, des ascendants et des descendants, avec quelquefois des trous, des pochettes vides de photos manquantes, perdues à tout jamais. L’album dit de famille rassure, rassérène, unit les membres d’une même famille d’une génération à une autre ; le temps est chronologique, cadré, impardonnable et inexorable dans son passage, noté dans de brèves légendes entre les noms et prénoms, les dates de naissance (et de mort) sur le dos de la photo, car elle a effectivement un « dos » sur lequel sont portés soit des paroles proverbiales du défunt ou de la défunte, un poème d’amour, des notations vagues d’un lieu, d’un rendez-vous, d’un prénom féminin, d’une Absence, d’une recommandation, d’une dédicace, d’une signature ou d’annotations relatives à telle photo. Aucune des rares photos du Soldat de l’Image ne porte sur son verso la moindre légende qui eût pu renseigner sur l’année, le lieu ou autre, utiles pour situer le contexte dans lequel a été pris tel bristol même si, globalement, on peut situer dans un événement historique telle guerre, tel pays, telle époque. Or, dans cette trilogiePhotosdefamille, les bristols, instantanés, polaroïds, photographies, développés de clichés passés d’une main à une autre ; l’une, la plus connue, celle du portrait, accrochée au mur, d’autres détenues par le Protecteur dans un mystérieux album caché dans quelque coin du buffet de la salle à manger de l’appartement de la cité en béton armé de la Grande Ville, d’autres, encore, égarées, reparaissant ou se découvrant en raison de leur originalité…

Le « Soldat de l’Image », le « Militaire de Bristol », ces expressions renvoient plus à un monde imaginaire, ludique qu’à l’univers historique référentiel qui, dans ce triptyque, ne constitue qu’une toile de fond, ainsi que de pauvres accessoires scéniques sans jamais déborder des limites narratives qu’imposent la fiction et le poétique. Certes, quelques références sont plus ou moins explicites sur les différentes périodes de l’Histoire de la guerre du Vietnam et principalement de la chute de Diên Biên Phu où, sous le regard de l’engagé volontaire, de ce « Soldat de l’Image », se croisent l’histoire politique de l’Algérie contemporaine, la guerre de Libération nationale, l’insurrection armée dès la postindépendance, la décennie noire, le Printemps noir, toutes ces périodes sismiques cumulées dans un seul personnage emblématique nommé Japonné, déjà présent dans nos deux précédents romans, Imaqar et principalement L’Amante. Ainsi, le temps mémoriel et magique du conte et de la légende submerge le temps plastique, physique et historique dans lequel ne vivent pas les personnages qui, pour la plupart, hormis Japonné, sont soit des représentations photographiques (le Soldat de l’Image), soit des jeunes femmes belles et ensorceleuses, soit des revenants des cimetières, des revenants habillés de linceuls, soit enfin, comme le personnage, l’ogresse Tazazraït, des êtres multicentenaires qui secouent depuis la nuit des temps les burnous confiés par les ancêtres du haut des coupoles de mausolées de saints tutélaires que les femmes, mère, épouse, sœurs, amante, afin qu’ils protègent et bénissent les jeunes hommes happés par leur destin.

Le Soldat de l’Image s’est engagé dans le 7e RTA de l’armée française en vendant sa chair au kilo afin que ses parents, son frère et sa sœur, plus jeunes que lui, échappent, ainsi, à la misère, grâce à cette solde. À le fixer sur le bristol, surtout la petite photo accrochée au mur de la chambre principale du rez-de-chaussée de la maison à étage, son élégant port de tête, le charme envoûtant et ensorcelant de son regard lumineux sont aux antipodes de cette triste et affligeante réalité historique. Le bristol enjolive le portrait du Soldat de l’Image car il gomme en lui, et dans sa « tenue », son regard, son esquisse de sourire, la noirceur des plus belles années qu’eussent dû être celles de ses vingt ans. Prendre une photo en ce temps-là, le temps du militaire de bristol, c’est comme signer son arrêt de mort ; du reste, la mort est omniprésente dans le cycle ternaire, non pas la mort vulgaire du commun des mortels, mais celle par laquelle les preux et les femmes vaillantes ressuscitent mais ne disent mot aux vivants du monde mirifique de l’au-delà, espace magique de ce cycle, par sa pesanteur réitérative des « Anciens Morts », de catafalque, de santon, de coupole, de cimetières aux tombes de terre nettoyées par leurs habitants qui fêtent les naissances parmi les ossements fertiles des ancêtres. Même la mort du Soldat de l’Image dans les massifs forestiers de Fort-National, pour violente et subite qu’elle fût – une rafale de mitraillette dans le dos tirée d’un hélico de son ancienne armée –, même cette mort a quelque chose de magique, de mystique puisqu’elle advint dans un mausolée et que les colombes du saint avaient réussi à cacher son râle des effets dévastateurs de l’ennemi, à le cacher dans leur roucoulement, et elles ont volé à tire-d’aile pour le remettre encore chaud, avant qu’il ne refroidisse, à la Maison des Orphelines dans laquelle le Soldat de l’Image a goûté aux délices de son premier amour auprès d’Aldji, sa cousine maternelle, dont le Narrateur, son fils aîné, a perdu, dans ses pérégrinations et ses inconséquences, l’une de ses rares photos prises un matin printanier exquis dans le patio, le visage encore ruisselant de rosée du petit matin. Perdue, la photo. Mais le Narrateur ne cherche guère à reconstituer sur la trame du métier à tisser du triptyque, ne serait-ce que les motifs de laine des portraits du Soldat de l’Image, de l’Absente du Cliché, de l’amante Zaïna et de lui-même et de son jeune frère ; ainsi, l’album, on aurait dit de famille, serait fin prêt. Mais pour quoi faire ? Sans le grand-père qui, aveugle, fut si content, tout émoustillé d’avoir pris une photo, celle du Kodak, avec son petit-fils sur la façade nord de la Maison à étage, sans la grand-mère qui faisait ses prières face à la photo de son fils aîné, accrochée à un clou fiché dans le mur, que les poules noires et blanches ensauvagées de Tamazirt avaient, que de fois, tenté de faire choir pour attirer l’attention de leur maîtresse qui ne leur donnait plus les bons grains de couscous à même le carrelage de la chambre.

Comment une photo, telle celle accrochée depuis plus d’un demi-siècle sur le mur est de la chambre principale du rez-de-chaussée de cette maison à étage, pouvait-elle attirer les gallinacés à l’heure du zénith, comme si le regard voilé, dont les yeux clairs avaient été depuis des lustres tissés de toile d’araignée, invitait au chaos, à la destruction, à la démolition ? Elles, ces poules noires et blanches, caquetaient à mort sous le vieux bristol du Soldat de l’Image, une photo qui eut d’autant plus de valeur à l’annonce de la mort de l’Officier de l’ALN, groupe de choc.

Dans l’une des Treizehistoires2 qui composent ce recueil de nouvelles intituléeTouslespilotesmorts (pp. 120 à 128), William Faulkner oppose nettement et brusquement les soldats des photos de la Grande Guerre, en l’occurrence les pilotes de l’aviation américaine qui crânent, posant, debout, près de leurs avions dans lesquels ils volaient sans parachute, pour ensuite, décrits, des années plus tard, après la guerre, « bedonnantdansleurssévèrescompletsd’hommesd’affaires ». Il oppose ainsi ce qu’il appelle « l’époquesymphoniquedel’aviation » de ces pilotes pris sur le vif des clichés, des instantanés, faisant la fierté même des photographes et les hommes à grosse bedaine qu’ils sont devenus. William Faulkner se garde de dire que ces jeunes pilotes intrépides de bristol qui forcent le respect pour leur prouesse ont vieilli, ce qui n’aurait eu aucun intérêt ni de sens car c’eût été une logique absurde de la mathématique du temps ; mais ainsi que l’exprime le titre de la nouvelle Touslespilotesmorts, il cultive dès les premières lignes l’ambiguïté du substantif « morts » : ces pilotes de bristol ne sont pas morts dans la guerre qu’aucoursde cette guerre, mais « morts » dans le sens où leurs clichés des temps héroïques de leur jeunesse n’ont aucune ressemblance avec ces débris de chair qu’ils sont devenus au fil de l’aiguille de l’horloge du temps. Ce ne sont donc pas des morts, des vrais, ceux qui ont perdu la vie dans le ciel sous la mitraille, ce ne sont pas ceux-là qui intéressent le narrateur car, en définitive, ceux-ci ont eu une belle mort, celle des champs d’honneur. Le narrateur s’épanche sur ceux qui ont survécu, se meurent à petit feu, d’une mort « grasse » qui n’a rien d’héroïque. Le passage qui introduit la nouvelle souligne donc le contraste béant entre les pilotes de bristol du temps de la Grande Guerre, de leur jeunesse fringante de courage et de sacrifice et non pas les mêmes, après la guerre et pourtant eux-mêmes, « morts » en eux-mêmes, par la mathématique du temps, considérant même que la route que rétrécit ce qu’il reste de vie est une « vérité première ». Avoir fait la guerre, qui plus est la grande guerre, et mourir parce qu’ils y ont survécu, quoi de plus absurde : « (…) Surlesphotos, surlesinstantanésprisn’importecomment, légèrementpassés, légèrementcornés, aprèstreizeans, ilscrânentuntantinet. Maigresetdurssousleurharnaisdeguerre, cuiretbronze, deboutàcôtédesinvraisemblablescarcassesdefildefer, deboisetdetôlesdanslesquellesilsvolaientsansparachute, ouappuyéscontreelles, ilsavaienteuxaussiunairinvraisemblablepartoutàfaithumain, celuidequelquevagueapothéosed’humanitéentrevueuninstantdanslalueuréclatanted’uncoupdetonnerreetdisparuepourtoujours(…). » (p.100)

Le narrateur explique l’extinction de la fugace lumière fugitive de leur regard aussi bref et violent qu’un coup de tonnerre, alors même qu’ils posent ainsi au photographe et donc au spectateur, à leur famille, à la femme aimée, à la fiancée, au supérieur hiérarchique, à leurs camarades de régiment, en fait, derrière cette devanture, cette vitrine vide de quoi que ce soit qui fût beau, attractif, la mort aux aguets, et, bien plus à vrai dire, ils étaient déjà morts, comme une étoile qui brille de mille feux : « (…) Carilssontmorts, touslesancienspilotes, mortsle11 novembre1918(…). » Comment est-ce possible ? Comment pouvaient-ils être morts à cette date au moment où ils étaient photographiés à la fin de la Grande Guerre ? Quand vous voyez d’eux des photos de maintenant, des photos récentes près des modèles actuels en acier et toile, avec les capots, les moteurs et les ailes à fente d’à présent, ils paraissent un peu dépaysés. « Lesmaigresjeunesgenssifaraudsd’autrefois. Àcetteépoquesaxophonistedel’aviation, ilssemblentassezdéplacés, unpeubedonnantsdansleurssévèrescompletsd’hommesd’affairesdetrente, trente-cinqansetpeut-êtredavantage – quiaumilieudessaxophonesetdesminusculeschapeauxmelonenclinquantd’unorchestredeboîtedenuit (…). Maisilssonttousmortsàprésent. Cesontdeshommesgras, unpeubedonnants, d’êtrerestésassisderrièredesbureaux(…), pourvusdefemmeetd’enfantethabitantdesmaisonsdebanlieuepresqueentièrementpayées(…). Voilàcequ’ilssont, lesdursetmaigresjeunesgensquicrânaientduretbuvaientsecparcequ’ilsavaientdécouvertqued’êtremortsn’étaitpaslefilonqu’onleuravaitdit. » (pp.99-100)

Est-ce la raison pour laquelle cette nouvelle est composée de brefs éclats de lumière, parmi lesquels, l’espace d’un instant entre le noir, le noir abyssal, on entrevoit le présage sinistre si menaçant de ce que pouvait supporter et devenir l’humanité ?

Entre la polysémie du mot « morts » accolé aux personnages aviateurs qui avaient posé sur les clichés près de leurs machines ailées frappées comme en une série de reliefs exotiques, de corps de femmes plantureuses, eux-mêmes morts, c’est-à-dire passés de mode dans la tradition des anciennes guerres, et le narrateur, lui-même aviateur impliqué dans le ressenti face à cette liaison diabolique, il s’insinue entre ce « mot » et cette « guerre » une connivence paradoxale : « (…)Laguerre, unefoisqu’onestdedans, onsefigureraitqu’ellevanousfoutrelapaix. » Au moment où il posait fièrement, crânement au photographe, toujours de face, un léger sourire accompagnant son charmant port de tête, le Soldat de l’Image chérissait-il la guerre ? Toutes ses photos ont cela de dramatique : elles présageaient en quelque sorte sa chute, sa mort, là même où il n’aurait pas dû mourir.

Comment comprendre l’énoncé-titre de cette nouvelle Touslespilotesmorts dans laquelle, pourtant, la vie éclate et foisonne et est rythmée surtout d’allants et venants d’un chien entre la ville d’Amiens et l’aérodrome militaire ? Ayant été lui-même aviateur durant la Grande Guerre, Faulkner le (ce titre) veut d’abord comme une sorte d’hommage (« Atouslespilotesmorts ») par l’économie de la construction d’expansion « qui sont » (proposition relative) et par la suppression de la préposition « A » exprimant justement cet hommage ; il opte ainsi pour la brièveté du message Touslespilotesmorts mais aussi et surtout, par cette brièveté même, pour l’ambiguïté de l’adjectif « morts ».

Spoomer et Sartoris, les deux personnages aviateurs principaux dont l’auteur-narrateur rapporte l’histoire par le truchement d’un autre personnage, aviateur dans la Grande Guerre lui aussi, ces deux aviateurs amis, bien que proches et se soient crus invincibles dans les airs et sur terre, n’ont pas la même expérience de la mort si tant est qu’on puisse en avoir. Sartoris est mort au combat et est donc toujours aussi vivant que mort sur les bristols de « touslespilotesmorts », tandis que Spoomer, plus aguerri que Sartoris, meurt du temps qui passe, dix-sept ans après la guerre. Le narrateur raconte cette mort échappée à la guerre, à la Grande Guerre : « Jecroisavoirditqu’ilétaitluiaussiinvincible. Le11 novembre1918futimpuissantàletuer, futimpuissantàlelaissers’épaissirunpeupluschaqueannéederrièrelebureaud’unemaisondecommerceavectousceuxquidedurs, maigresetdirectsqu’ilsétaient, devenuschaquejourunpeuplusternes, dupésettrahis, carcejour-làilétaitmortdepuispresquesixmois. Ilfuttuéenjuillet, maisavantcelajeluiavaisparléunesecondefois(…) » (p.113), rapportant les circonstances de la mort de Sartoris ; l’auteur-narrateur surprend le lecteur par le ton presque plaisant (de la plaisanterie) de la chute (plaisante aussi) de l’aviateur sur l’aérodrome même, là où, à la même date, ses camarades se faisaient photographier près de leur zinc encore fumant ou déjà tas de ferraille. L’auteur-narrateur en décrit la chute de Sartoris qui vient s’écraser sur l’aérodrome où, juste pour l’amour de son chien, il joue aux cabrioles avec la mort qui n’a pas voulu de lui durant la Grande Guerre qui vient de finir : « Onmeracontaàl’aérodromequ’ilvolaentredeuxhangars, d’unvollent, silentqu’onpouvaitapercevoirlesvalvesdesdeuxroues, qu’iltraversal’aérodromeenroulantetdécolladenouveau. Ilmontaverticalementjusqu’àl’arrêtdumoteur, meditleSergent-armurier, puisrepritsonvolenmaintenantleCamelsensdessusdessous. » « Ilregardaitlechien, ajoutaleSergent ; labêteétaitderetourdepuisuneheureenvironetsetrouvaitalorsderrièreleréfectoiredessoldatsentraindefouillerdanslaboîteàordures. Sartorisplongeaverslechienpuisexécutaunedoubleboucleascendanted’oùilressortitsuruneaileettoujourssensdessusdessous. AlorsmeditleSergent, commeiln’avaitprobablementpasréglél’admissiond’air, àunecentainedepiedsdehauteur, lemoteurcafouilla, et, toujourssensdessusdessous, Sartoriscoupalatêtedesdeuxpeupliersquirestaient. Onaccourut, racontaleSergent, verslamasseinformedeboisetdefilsdefer. Avantqu’onfûtrendu, lechiensurvintentrottantdederrièreleréfectoiredessoldats. Cefutluiquiarrivalepremier, etonaperçutSartorisàquatrepattesentraindevomirsousl’œilattentifduchien(…) » (p.120)

L’écriture en un seul bloc de ce qui allait devenir cette trilogie en bristol a été ponctuée de nombreuses lectures de romans n’ayant aucun rapport direct ou indirect avec cette création, pas plus que celle-ci avec ceux-là. Mais, très vite, à chaque roman lu sans prise de notes, refermé pour être remplacé aussitôt par un autre, parfois d’un tout autre genre littéraire, des modèles syntaxiques, des constructions esthétiques, des modélisations textuelles (beaucoup plus que des thèmes) s’impriment et s’incurvent au fil de l’écriture non par mimesis mais de manière inconsciente dans cette heureuse imbrication entre la soif de lire et la difficulté dans le défi d’écrire. Parmi les nombreux romans dont la lecture a accompagné la naissance de ce triptyque, d’abord et avant tout, la quasi-totalité des romans de William Faulkner, ceux d’Alberto Moravia, de Blaise Cendrars, de Virginia Woolf, de John Galsworthy, de Daphné Du Maurier, de Toni Morrison, et, notamment Annie Ernaux avec son roman Les Années (Gallimard, 2008) construit sur ses propres photos la représentant de l’enfance à l’âge adulte, de la France occupée à l’ère post 1968… Nul doute que ces différentes lectures ont nourri sur le plan des structures formelles le tissage syntaxique de la trilogie et surtout abreuvé en expressions lexicales riches de métaphores les différentes thématiques développées dans les différentes parties du triptyque.

À titre d’exemple, le terme de « Face » avec un « F » majuscule réitéré par Faulkner dans son roman L’Intrus3 pour décrire la haine de la foule de petits Blancs racistes qui s’était amassée sur la place du tribunal de Jefferson comme pour une fête, réclamer la pendaison du Noir arrêté, à tort, pour meurtre au grand dam d’un enfant sauvé de la noyade par ce Noir même et dont l’oncle est le procureur de la ville de Jefferson ; ce terme cher à Faulkner et sans doute originalité littéraire du traducteur révèle dans sa portée sémantiquement différents angles de prises de vues des visages qui s’éloignent, se rapprochent, tordus par des rictus, saisis dans des gros plans effrayants. Ce terme très signifiant quant à la violence des regards et des attitudes d’une foule silencieuse mais toute prête à déferler sur la porte du tribunal, extirper le prisonnier, le lyncher et faire la fête.

On aurait pu multiplier les extraits dans lesquels l’auteur décrit l’arrivée de la foule sur la place Jefferson, se presser près du tribunal, s’apprêtant à donner l’assaut à l’édifice de la Justice, le narrateur, enfant, scrutant cette foule, ses regards embrasés, haineux, bouches déformées par des rictus, regards d’acier, froids, on eût dit pas de chair mais de fer rouillé et le tout effrayant, comme un cameraman multiplie les gros plans, zoome sur les visages pour n’en faire qu’un : La Face : « Ill’aperçutpositivement – pasdesfaces, maisuneface, pasmêmeunemasse, pasmêmeunemosaïquedefaces, maislaFace: pasmêmevoraceniinsatiable, simplementenmouvement, stupide, videdepenséeoumêmedepassion : uneExpressionsansaucunsensnipassé, commecellequi, quandonaregardéfixement, defaçondouloureuse, frénétiquemême, pendantdessecondesoumêmedesminutes, sematérialise, soudain, del’innocentejuxtapositiond’arbres, denuages, depaysages, enjeudepatienced’uneréclamedesavon, ouentêtecoupéed’unedesnouvellesphotosdesatrocitéschinoisesoubalkaniques ; sansdignitéetpasmêmed’unehorreurévocatrice(…)puispsstpartie, nonseulementlafacemaislesfaces, laruelleelle-mêmevidederrièreeux(…)LaFace, dansundernierélan, unedernièrevague, depuislongtempsdéjàtraversaitlaPlaceetlachaussée, dansunedernièrepousséecontredroitàtraverslaglacedeladevanture, foulantauxpiedslesmorceaux, lapetiteplaque, bronzeetébène, demembredel’associationnationaledesentrepreneursdespompesfunèbres, etl’uniquepalmierminableetrabougridanssonpotdefaïencemarron, etmettantenloqueslatentureviolettedécoloréeparlesoleil(…) » (pp. 230-231)

Mais l’enfant, dans son ultime monologue identitaire dans lequel il s’interroge sur la vaine quête de sa liberté, de la Liberté, se rend à l’évidence que cette « Face » est comme son ombre, elle le suit partout ; elle appartient, comme lui, au « noir abîme de la nuit » : « UneFace, laFacecompositedel’espèceàlaquelleildevaitsanaissance, dupaysoùilétaitné, desonpeuple, desonsang, desesattaches, aveclesquelsilavaiteulajoie, l’orgueiletl’espoird’êtretrouvédignedeprésenterunfrontunietinfrangibleaunoirabîmedelanuit : uneFacemonstrueusenonpasvoracemaisomnivore, pasmêmeirrassasiéenifrustréenimêmecontrariée, n’exigeantnin’attendantetn’ayantpasmêmebesoind’êtrepatiente, puisquehier, aujourd’huietdemainnesontqueEst(…)Hiernefiniraquedemainetdemainacommencéilyadixmilleans(…) » (p. 244)

Cette même Face si effroyable mais si prenante dans la fiction de L’Intrus pour dire le mépris de la horde des hommes avides de chair et de sang de leur race, ces mêmes visages, démultipliés, comme sur la place Jefferson, trouveront dans le supplice des soi-disant harkis, commis par eux, leurs familles mâles et consorts, en toute impunité, la gloire des « héros » qui châtient leurs frères de race dont les corps éventrés jonchent, sous une nuée de mouches vertes, l’agora du crime et du châtiment de toutes les Places de village au-dessus desquelles flottent accrochés à des fils de fer, fichés à des bouts de bois, de menus drapeaux du Grand Défilé.

De photo murale censée susciter auprès des gendarmes sinon de l’admiration, du moins de la compassion, elle devient photo « accusatrice » en quelque sorte, preuve tangible de la désertion du Soldat de l’Image d’une armée moderne dans les rangs desquels il y a un « photographe aux armées ». Dans un de ses témoignages, un de ces photographes, qui a « couvert » une grande partie de la Seconde Guerre mondiale dans les rangs bien sûr des Alliés, explique les raisons pour lesquelles il est toujours demandé aux soldats de fixer l’objectif de l’appareil, de ne jamais détourner le regard dans lequel le « spectateur » peut « lire », sentir, éprouver tout sur ce regard qui le fixe, ne le lâche pas quel que soit l’angle de la photo.

Il serait donc très superficiel de considérer ce triptyque comme une quête désespérée du Narrateur – qui, répétons-le, n’est ni omniscient ni autobiographique – de la figure du père en en collectant les bristols de ses guerres. En vérité, les rares clichés de lui que le « fils-narrateur » a réussi à arracher à l’album du Protecteur, ces photos-là ne l’ont pas emballé ; mais elles ont déclenché en lui une détonation syntaxique, une crue de mots-fleuve ; elles ont donc été à l’origine, bien que partiellement, de la trilogie, une « trilogieenargentique » en quelque sorte. En partie, disions-nous, car, à mesure de l’évolution de l’écriture en un seul bloc, puis par le découpage, d’un volume à l’autre, la culture photographique, avec ses champs sémantiques et lexicaux, cède de grands espaces textuels à la culture hagiographique avec cependant des liens avec les clichés, c’est-à-dire toutes les représentations iconiques, ses catafalques, ses personnages démiurgiques qui, sous les coupoles, reçoivent des pèlerins de nombreuses photos de malades, d’Absents, d’exilés, de femmes stériles, afin que le santon trouve remède au patient.

Quatre genres de photos construisent les deux premiers volumes du triptyque. Le premier par lequel naît le Narrateur est le bristol d’une scène mi-réelle, mi-imaginaire dans laquelle le Narrateur, alors âgé de trois années ou un peu plus, debout, pieds nus, entre les jambes repliées de son grand-père paternel, tient un jouet musical entre les mains, un harmonica. Il a la tête baissée et ne regarde pas le photographe, son Protecteur. Cette photo qui fit longtemps partie du « lot » de l’album dit de famille a disparu. Et ce bristol, le Narrateur le restitue non de mémoire mais par l’imaginaire car, en vérité et dans la réalité de la vie, il n’a vu la photo que quelques minutes il y a une soixantaine d’années de cela entre les mains potelées du Protecteur qui lui apprit que le garçon du cliché, c’était lui.

Le deuxième genre qui interroge le premier est constitué de photos du Soldat de l’Image, cinq précisément, dont l’une, la plus connue de la famille du Narrateur, longtemps restée accrochée dans la Maison à étage de Tamazirt, est le seul portrait de face, quoique la tête, légèrement penchée vers la droite, soit recouverte d’un beau calot. Front haut, regard clair et profond, nez aquilin et bouche aux lèvres de femme, celle du bas ourlée. Buste droit,il a pris un air de défi. Ces photos que l’on pourrait qualifier de « photos de l’uniforme », qu’elles soient portraits ou d’ambiance, mais dans tous les cas hors des champs de bataille, toutes de légèreté et d’insouciance estivales, ne montrent aucune arme à feu ou blanche ; ces bristols-là du Soldat de l’Image Engagé dans le bourbier indochinois n’ont, pour le Narrateur, aucun poids historique qui eût pu faire du triptyque un cycle historique, documentaire, épique, sur une organisation temporelle tripartite : passé, présent et futur.

Or, pour le Narrateur, le bel uniforme du Soldat de l’Image n’évoque point la guerre, aussi paradoxal que cela puisse paraître, mais symbolise l’amour-passion que cet uniforme fait jaillir dans le cœur de l’amante Zaïna qui l’imagine guerroyant pour ses beaux yeux, sa poitrine aux seins pimentés, et qui, telle Pénélope, attend le retour de son Ulysse des enfers de la Rivière Noire et du Fleuve Rouge ; des photos de soldats, beaux et charmants, Sergents-chefs de l’armée française font emballer le cœur solitaire des jeunes filles villageoises, telle cette Zaïna, son amante qui, pour s’amuser, toute nue, plonge son corps dans l’uniforme et caresse, en ses absences, celui endommagé du bristol. Avant et pendant Zaïna, il y eut Aldji Dji-Dji qui ne possède aucune photo de lui, son époux pourtant, comme on dit, légitime. Sur le mur de pisé de la Maison des Orphelines, aucun cadre de lui et à aucun moment le Narrateur n’a cherché, avec les cinq ou six photos de son militaire de père happé par la guerre des tranchées et des maquis et celle des femmes, à en constituer un album personnel avec sans doute de belles légendes poétiques. Mais point d’épanchement qui eût trahi les grandes fissures de sa carapace, de son apparente indifférence froide aux tragédies d’autrui et des proches.

Le troisième type de photographies qui remplit le deuxième patio de cette « trilogieenargentique » regroupe celles qui pourraient être qualifiées de « photos témoins » que le scribe du Narrateur, Adoudou, une intellectuelle en retrait que l’on devine tête brûlée mais belle et sensuelle épouse d’un proche conseiller de Messali Hadj, qui, avec Aldji, sa voisine au village d’Imaqar, a réussi à recueillir, lors d’une enquête rocambolesque auprès des familles de harkis dilapidés, de filles âgées entre quatorze et dix-neuf ans officiellement portées disparues dès les premières heures du Grand Défilé durant lequel, au milieu des vivats, de l’euphorie bestiale, le Grand Parti politique, Tahia El Djazaïr, a donné, par ses fidèles bourreaux, hommes de bonne famille, engraissés à tous les râteliers, la chasse impitoyable aux pseudo-harkis massacrés sur les places publiques, dont les pères, les oncles, les frères et les parents mâles de ces jeunes filles, dont une quinzaine de photos d’identité constituent pour l’enquête du trio féminin Aldji-Adoudou-Zaïna et diligentée par Japonné, des indices matériels probants. D’autant que ces jeunes filles, adolescentes, ravies à leurs familles, de nuit, selon d’insistantes rumeurs, seraient forcées, dans les milieux glauques des nouveaux riches du quartier dit des Douze Salopards, à la prostitution sur les lieux mêmes du pouvoir (préfecture, mairie, sièges de parti, mouhafadha). Contrairement à l’uniformité des bristols du Soldat de l’Image, ceux des jeunes filles de familles supposées harkies, kidnappées par les forces scélérates de Tahia El Djazaïr, sont divers en format et en contenu de l’image d’adolescentes dont le regard, effarouché, peine à fixer le photographe : petites photos d’identité ; grand format de photos de classe, de la première rentrée scolaire de la nouvelle ère du Grand Défilé ; clichés familiaux arrachés des cadres en carton posés sur une table de fortune…

N’étaient l’insistance d’Aldji Dji-Dji et le sérieux méticuleux et exemplaire avec lequel Adoudou a mené les entretiens-enquêtes auprès de nombreuses familles supposées « harkies », dans le plus grand secret, celles-ci, ces familles éplorées, n’auraient pas pu se séparer de leurs albums de famille, s’agissant surtout de photographies de leurs filles disparues sans laisser de trace. Consciente de l’inestimable valeur de ces photos au sein des familles depuis la supposée disparition des adolescentes dont il ne reste que ces bristols, Adoudou, tout au long de l’enquête de village en village, en a pris grand soin. Des photos de l’intime, de l’intimité familiale brisée par la tragédie des massacres de supposés ou vrais harkis livrés à la vindicte populaire, à la Face (terme de William Faulkner dans son roman L’Intrus) démoniaque et sadique de ceux qui prétendent avec arrogance et ferveur avoir délivré le pays qu’il faut nettoyer, claironnent-ils, des milliers de photos coloniales, de domaines, de parcs, d’églises, de prostituées, de plaines viticoles, d’écoles, de cartes postales de paysages féeriques…

Les nombreux clichés pris avec frénésie par Adoudou du Grand Pèlerinage d’Aldji Dji-Dji au santon de Sidi Ali Ou Thaïr, rejointe par une foule de pèlerines, constituent le quatrième et dernier genre de photos que l’on pourrait qualifier de « clichés sacrés » : mausolée, coupole, catafalque, cimetière, tombes marbrées de martyrs et, enfin, grâce à la baraka du Saint, la découverte de la fosse commune du Soldat de l’Image avec trois de ses compagnons d’armes, dont le « Chahid Inconnu » ; plusieurs bristols, d’instantanés d’Adoudou de la tombe collective cimentée, sans tertre ni pierre tombale, recouverte de ronces et de buissons épineux. Pluie de clichés sur la plateforme, les noms et prénoms gravés sur le ciment alors frais au moment de l’inscription faite à la hâte, Aldji Dji-Dji débroussaillant à mains nues la plateforme cimentée, lézardée en plusieurs endroits ; flashs tous azimuts d’Adoudou brandissant son Kodak sur Tazazraït et son armée d’Anciens Morts entourant comme la cernant et la défendant la fosse telle une forteresse, psalmodiant ; les trois colombes veillant sur le râle du sublime Soldat de l’Image et la grande colonie des percnoptères des massifs forestiers de Fort-National, corvidés fidèles à leur Maître, Japonné, venus survoler, les ailes pesantes et l’œil vigilant, le mausolée pour manifester, par le ploiement de leurs ailes blanches majestueuses, leur présence céleste et salvatrice au-dessus de la fosse commune sainte, de leur compagnon de lutte et de vie dans ces massifs forestiers de Fort-National. Adoudou, prévoyante, a, dans sa « gibecière », un stock de pellicules vite épuisées.

Les photographies – reportage d’Adoudou sur le Grand Pèlerinage d’Aldji Dji-Dji au mausolée de Sidi Ali Ou Thaïr qui auraient fait de l’album dit de famille une référence incontournable de la culture hagiographique – toutes ont été déchirées, émiettées par le fils benjamin d’Aldji Dji-Dji dans le patio de la Maison des Orphelines au moment où Adoudou avait reçu des mains d’Akli la grosse boîte de photos développées par Ham, l’intellectuel de service, chef de cabinet du Préfet de la Grande ville, qui, un soir, lors de la folle équipée de l’enquête dans un bar-restaurant du quartier des Douze Salopards, lui avait offert le premier roman de Rachid Boudjedra, LaRépudiation, illustré en première de couverture par un portrait de l’auteur à la tignasse rebelle. Mais les clichés restent intacts. Adoudou a pris soin, avant de quitter définitivement Tighilt, de les confier à Akli qui, en tant qu’ancien soupirant d’Aldji, en soupèse l’importance pour la perpétuation de la mémoire du patio de la Maison des Orphelines.

L’échec de la constitution de l’album dit de famille, même si toutes les photos, nombreuses et variées, eussent pu remplir toutes les pochettes en cellophane, cet échec, donc, est symptomatique de déchirures, d’arrachements, de destructions et de chaos de la prime jeunesse du Narrateur qui se refuse pourtant à céder aux complaintes victimaires ou feigne-t-il seulement de le faire, de comprimer sa douleur de n’avoir eu pour « père » qu’un Soldat de l’Image et pour « mère » qu’une Absente du Cliché. Certes, il eût aimé conquérir ce butin photographique, scruter chaque cliché qui le compose, rédiger comme il sait le faire quelques légendes non pas datives ou informatives, mais impressives, émotives et pourquoi pas poétiques. Or, son entêtement, son obsession maladive, qui se creuse et enfle telle une tumeur métastasique, est de faire parler des êtres de bristol, figés à vie, du moins tant que résistent au temps et à l’usure le support papier et la qualité de la prise de vue ; cependant, si dans le bristol le Soldat de l’Image se refuse à toute narration de sa guerre et de ses amours, en revanche, dans la fosse commune, parmi les dépouilles de ses compagnons d’armes, il se confie, comme il l’a toujours fait en vérité, mais cette fois parmi les Anciens morts, à son amante Zaïna qui dépose et déroule amoureusement de ses doigts de fée, sur son bel uniforme de Sergent-chef, les clichés du Grand Pèlerinage de son épouse Aldji Dji-Dji, qui, elle aussi, hôte choyée des Anciens Morts, n’a livré que des bribes évasives sur la mort du Soldat de l’Image, cet époux volage absent, guerroyant sans fin dans les rizières de Diên Biên Phu et les massifs forestiers de Fort-National pour les beaux cils de l’amante Zaïna.

Face au mutisme du Soldat de l’Image, malgré son esquisse de sourire invitant à la faconde, le Narrateur, sur toute la surface des trois cycles, s’efface, n’a pas de présence marquée. C’est une non-personne, un « il » anonyme faulknérien, anonyme, qui paraît distant. C’est d’ailleurs ce « il » qui ouvre et clôt le triptyque. Ce « il » conjugue le premier cycle bâti sur l’Enfant de bristol qui, dans l’imaginaire du Narrateur, se plaît à le narguer, à lui refuser toute représentation qu’il eût pu incarner de son enfance, un jour, debout, entre les jambes repliées de son grand-père paternel dont il ne se souvient guère et dont il ne possède aucune image mentale ni de bristol. Cette dangereuse distanciation est marquée par la troisième personne du singulier qui n’est le substitut de rien, qui ne renvoie donc pas nécessairement au Narrateur, un « il », disions-nous, faulknérien d’autant plus anonyme qu’il ne fait plus partie de la famille des substituts pronominaux qui, eux – ces substituts pronominaux –, investissent le deuxième volet de la trilogie, encore que dans ce cas le terme de substitut est impropre s’agissant de la fonction conative du « tu » par lequel un énonciateur (trice) s’adresse au Soldat de l’Image qui a donc pour interlocuteur familier, intime (puisqu’il le tutoie) Aldji Dji-Dji, Zaïna principalement et rarement, voire pas du tout, du Narrateur. Ce « tu » émane donc de plusieurs voix sans que celles-ci signalent leur identité dans l’interlocution. Ce « tu » joue pleinement sa fonction conative. Sémantiquement, elle n’exprime pas seulement la familiarité mais aussi et surtout, tour à tour, selon son émetteur, de l’ironie, de la satire, de la dérision et, rarement, de la tendresse.

À ces « tu » pluriels et intensifs qui pointent du doigt accusateur le Soldat de l’Image suit le « Je » souverain d’Aldji Dji-Dji, le seul personnage qui parle de lui-même, s’épanche, se confie, impliquant son Militaire de Bristol qui remonte le cours d’une conjugaison à rebours (« il », « tu », « je ») puisqu’il s’agit de lui dans toutes les personnes grammaticales et énonciatives ; cette construction du tissu énonciatif ordonne le texte à rebours, naissant de la non-personne (il), interpellant le Soldat de l’Image par une deuxième personne du singulier plurielle par la diversité de ses émetteurs et de ses tons contextuels, puis un « je » féminin (que l’on comprend comme tel), fragile, comme né du « il » et des « tu » qu’il humanise et s’éteint à mesure que ses soliloques se transforment en agonie, puis, enfin, rejoint la parole extatique des Anciens morts.

Ce tissage énonciatif ne s’est révélé tel qu’après l’écriture des trois volumes, après que le texte initial écrit d’un seul bloc a pris la forme d’une trilogie qui pourrait ainsi, a posteriori, être justifiée par l’ordonnancement à rebours de ces personnes pronominales, dont le dernier volume met en contiguïté les trois formes d’énonciation. Paradoxalement, bien qu’il faille l’appeler ainsi, le Narrateur n’a pas de voix. Sa parole, plutôt ses bribes de parole lors de ses rares visites au patio maternel, ne sont audibles que lorsque l’enfant de bristol vient, la nuit, l’assaillir, s’accolant à cette opacité énonciative qui s’oppose à toute construction narrative dans le temps chronologique, lui préférant, de nature, le temps magique qui est, précisons-le, celui de la photographie, de l’argentique ; s’insinuent cependant des passages d’un autre « je », celui du Protecteur ; passages mis entre parenthèses, signalant par cette marque graphique que ses paroles ne sont guère crédibles, qu’elles filent du mauvais coton, hors syntaxe : elles sont ainsi, par ce procédé de mise entre guillemets, isolées du corps du texte qu’elles ne polluent pas.

Le troisième volet du cycle concentre toutes les paroles qui se télescopent, davantage celles des habitants de l’au-delà, ceux qui se nomment les Anciens Morts qui eussent aimé – ils n’avaient pas été que squelettes enveloppés dans des linceuls – posséder eux aussi leur album de famille, celui de la grande tribu des Aït Lakhart, ayant par ses dimensions oniriques l’aspect d’un conte fantastique qui est conféré à cette « trilogie en argentique » par une surabondance de références aux saints, aux mausolées, aux arbres sacrés, aux cimetières et aux tombes qui, jamais, ne sont photographiées mais ayant en médaillons sur la pierre tombale un bristol du défunt, membre des Anciens Morts qui possèdent une tombe en marbre !