2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

En un viaje sin rumbo por el bergantín de su pasado, Fedor busca redimir sus recuerdos y errores. Navegando entre realidades y dimensiones desconocidas, su travesía revela las profundidades ocultas de la mente y el espíritu humano. Un relato de autoexploración y confrontación con los fantasmas de su vida, donde cada descubrimiento desafía su percepción de la realidad.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

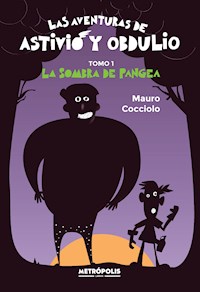

Mauro Cocciolo

RApaBIOpoSApa

Cocciolo, MauroRApaBIOpoSApa / Mauro Cocciolo. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-5096-5

1. Novelas. I. Título.CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Índice

1

2

3

4

Enero de 1995. Asomado a la rada de su humana naturaleza, exploraba esa extraña frontera que divide las profundas regiones del corazón y el océano embravecido de la mente, a la vera del tiempo, que no solo ahoga, sino que ignora. Tras un caótico balance, había echado por la borda sus pensamientos más escorados en un intento por aliviar el lastre de su conciencia. Luego, hipnotizado por la densidad atenta del silencio y bajo el cielo empedrado de su propia tempestad, se embarcó sin rumbo en el bergantín de su pasado, “¡Oh, Captain! ¡My Captain!”, con la vana ilusión de que, al revivir la historia, surcando las olas nevadas en el piélago de sus huellas mnémicas, podría dejar todo atrás, el laboratorio, Chen, la Jiangshi, Lian, Beijing, la partícula, la infausta sospecha de que, tal vez, no seamos más que restos abortados, sobras, remedos agonizantes de la verdadera creación, mera utilería depositada en la trastienda de un sueño fallido, relegados en el mundo sin otro fin más que simplemente estar allí.

1

Hay en ti más salsa de carne que carne de tumba.

Charles Dickens, Los fantasmas de Scrooge

Desde la intimidad de su infierno personal, Fedor recordaba con sobrada fluidez aquella tarde cuando decidieron abandonar la Licenciatura en Ciencias Físicas, un terso día de abril de 1993, hacía tan solo dos años. “¿O acaso fueron siglos?”.

Empañando la profusión de imágenes que lo asaltaban, resonaba en su cabeza, con cierta insistencia, el profundo contraste entre la acritud de la determinación y el fulgor azulino del firmamento, algo así como —se le ocurría en su desvarío— la causticidad escarlata de un ají putaparió flotando en la candidez cremosa de un yogur bien frío. En momentos como ese, cuando hasta el ánima oscurecía, se conminaba a desandar el laberinto de su memoria, una maraña de vivencias enroscadas que anudaban el ayer con el mañana, y entonces no le interesaba el presente más que para hallar, arrebujados con los hilos de una trama en perpetua construcción, retales de un pasado en sepia, el agorero daguerrotipo de las tribulaciones por venir. Intentó, a pesar de todo, adelantar la cinta de remembranzas, la película revelada de un osario etéreo de sensaciones pasadas, consciente de que, al reditar los pormenores, desvirtuaría los hechos, pincelándolos con la hiel de su propio drama. Pero no pudo; no logró armarse del coraje necesario para renunciar a la imperiosa vehemencia de su verdad y, dejándose llevar a la deriva, naufragó, adagio y sin remedio, en las turbias aguas de esa historia nimbada de enigmas que su memoria le ofrecía. “Érase, pues, una vez…”.

Abril de 1993. Se habían dado cita en un bar, por supuesto, no muy lejos de Ciudad Universitaria, apenas cruzando Lugones y Figueroa Alcorta. Bien podrían haberse encontrado donde siempre, en el segundo piso del pabellón II, pero no habría sido simbólicamente correcto. La idea era cortar con todo.

Él fue el primero en llegar. Un enorme televisor de tubo marca Hitachi semiempotrado detrás del mostrador transmitía sin volumen la emisión de Canal Trece. Ocupó la mesa contra la ventana, que ostentaba de una soberbia vista al parque más allá de la avenida. Una franja verde de pasto desidioso, alto y pinchudo, casi punk, subrayaba con énfasis lo celeste del cielo, tan pulido y despejado que infundía paz, serenidad. Echó mano al atado de cigarrillos, encendió uno y se perdió en el paisaje, en el sabor penetrante e invasivo del tabaco, que lo invitaba a quemar la espera yendo en busca de un tiempo por antonomasia siempre perdido, toujours perdu; a sentir más que a mirar a través de la ventana; a sentir la naturaleza como solo se la siente en la primera infancia, bajo el reinado de la parcialidad pulsional, mucho antes de que la palabra se interponga entre el ser y el mundo, y le oponga condiciones a la felicidad para convertirla en mito.

—¿Desea algo para comer, señor, algo para tomar? —lo despabiló una voz demasiado nasal e irritante, La niñera en versión hombre. Miró al mozo y necesitó hacer un esfuerzo para no reírsele en la cara. Su semblante caricaturesco rozaba el paroxismo, una mezcla irrisoria entre pitufo gruñón, el peladito de Benny Hill y el flaco narigón de Calabromas. Se obligó a pensar rápido, entreverando contenidos brumosos e irrelevantes, cualquier cosa que, preciso es decirlo, le permitiera escapar del inminente desastre. En el afán por distraerse para salvar la bandera del recato, arrojó con desesperación una red al caudal furioso del Estigia de su alma; en un abrir y cerrar de ojos, rescató convicciones ampulosas de otros tiempos, menhires, calquitos, el gusto desafiante de los caramelos Media Hora, los libritos del ratón Miguelito y Tribilín, Les Aventures de Tintin et Milou, los Sea Monkeys, Ciccio di Catanzaro vs. El aldeano, la ventanuzca magicusca dibujasca, el Snoopy Tennis, las tareas de latín junto a su madre, las declinaciones, ego puto in orto meo y las carcajadas interminables de sus compañeros, que el suceder de las estaciones había barnizado con melancolía. Contra todo pronóstico, es preciso decir, logró esquivar con éxito el mal trago que esa risa urgente e inoportuna prometía, ansiosa por brotar de su garganta y quebrar el incómodo silencio con su fresca aunque ofensiva desfachatez. Acicateado, eso sí, por un atávico torrente de vivencias alborotadas, despóticas e irreverentes criaturas arrancadas casi por capricho de su sueño profundo, no consiguió frenar a tiempo y, mientras la inercia sinestésica lo arrastraba hacia el abismo, hacia el filo de su memoria, invocó con fervor resquemante papelones irremediables, desventuras variopintas que evocaban el calor rojo de una cara en imperativa ebullición, arrastrada a pura fuerza de vergüenza hasta el presente, ese que lo encontraba sentado en un bar, no muy lejos de Ciudad Universitaria, rescribiendo su historia.

Se asió a duras penas del menú salvavidas, atenazándolo firmemente entre la yema de sus dedos; las retinas ocultas, parapetadas tras la carta redentora. Leyó con algo de dificultad esas minúsculas letras negras ―“Té negro, té verde, té rojo, té de manzanilla, té de boldo, té de cedrón, té de tilo, té de infusiones”― y resucitó en el recuerdo el aroma entre frutal y melifluo del té con magdalenas. Evocó las tardes de lectura con Proust. Repensó en la teoría de la reminiscencia y, al final se pidió, con remedada compostura, un café con leche y un tostado mixto de pan árabe, sin mayonesa.

Devoró todo mientras miraba con ojos aniñados imágenes de El agujerito sin fin. Para cuando llegó su amigo Chen, varios puchos más tarde, La banda del Golden Rocket daba pábulo a una historia sin final. El Chino, un apodo cantado, corrió la silla y se sentó enfrente. La actitud no reflejaba su clásica postura de guardián en el centeno, como si algo hubiese eclipsado desde adentro, desde el escondrijo oculto de una ambivalencia casi jurásica y dominada solo en apariencia, su habitual aura de conflictiva rebeldía. Las manos parecían estorbarle y, sin saber dónde ubicarlas, se aferró con afán al cenicero. La redondez de su anillo, el de la suerte, hizo clic contra el vidrio ancho y cuadrado; su eco reverberó en pavesas de cenizas acumuladas, en el humo extinto de mil historias, auténticos fantasmas de parcialidades truncas, vivencias inacabadas de clandestinos protagonistas que continuaron sus ficciones allá afuera, perdiéndose para siempre en la intemperie del anonimato que el mundo ofrece a la mayoría de sus habitantes.

Le sostuvo la mirada sin decir una sola palabra. Sus ojos rasgados disimulaban muy bien el asombro, ¿el temor? Lo delataban ciertas mínimas incongruencias del lenguaje corporal propias de quien intenta demostrar una seguridad que, a todos los efectos prácticos, no posee. Eso y la atípica mudez, lejos, la más clara evidencia de su innegable conmoción. Confirmando el viejo refrán del avezado entendedor y las escasas palabras, Fedor lo comprendió de inmediato. Sus vidas estaban a punto de dar un giro en ciento ochenta grados. Si los chinos aceptaban financiarlos, tendrían la oportunidad de demostrar empíricamente la sublime intuición que Peter Ware Higgs se había atrevido a formular allá por los años sesenta: la existencia de la madre de todo, la partícula fundamental, la que suponían que otorgaba masa a los elementos subatómicos, esos mismos que, al agregarse, constituían la materia que habitaba el universo, conformándolo, creando lo visible y lo invisible, sol, tierra, montañas, océanos, bestias.

—Ruso, ¿podés creer que me olvidé los fasos? ¿Vos tenés? —Le temblaba la voz.

El fuerte olor residual a tabaco quemado que impregnaba el ambiente, el hecho de que eran los únicos dos clientes que sobrevivían al languidecer de la tarde y el detalle no menor de una cordillera de cenizas que atravesaba el cenicero aprisionado entre sus manos anticipaban un obligado sí por respuesta. Noblesse oblige.

Fedor extendió levemente su brazo izquierdo, haciendo patinar los puchos y el encendedor sobre el grueso vidrio que cubría el roble de la mesa, como una pista de hielo.

—Gracias, chabón —encendió un cigarrillo, se guardó otro detrás de la oreja para más tarde y devolvió todo a su amigo—, estamos —dio una larga y menesterosa pitada—… adentro. —Exhaló con avidez, como despidiendo alivio de una pinchadura existencial, ubicada más allá del principio del placer, derritiéndose en el goce primitivo de aquella fumarada eterna, elemental, viciada, que transformaba la materia en restos incinerados, en despojos de ansiedades ocultas y resabios de atosigantes temores ancestrales, gritos materiales de un alma hecha de volutas y nicotina―. Bien adentro y hasta las manos.

—¿Y cuánto tiempo tenemos? —preguntó Fedor desde el proscenio de su careta escamoteadora de temores, fingiendo templanza, impertérrito, tras absorber la bofetada con un disimulo de Oscar, modulando cada palabra con una seguridad escénica que no lo representaba ni a él ni a su creciente estado de profunda consternación.

—Andá guardando los tampones en la valija. Nos vamos para la costa en tres días. —A despecho del chascarrillo, Chen hablaba nervioso, entrecortado, como si hubiera acabado de correr una maratón, alternando bocanadas de aire y vaharadas de humo que espesaban aún más el ya de por sí anubarrado semblante de Fedor—. Sí, lo sé, es un baldazo, pero dejalo ahí. Ya tienen todo listo. Pensaban mandarnos a Hainan y, al final, dieron marcha atrás. Fija que no quieren quedar pegados si algo sale mal.

—¿Pero cómo? ¿Aprobaron el proyecto sin chistar, sin hacer preguntas? —El timbre histérico calzaba mucho mejor con su lucha interna asordinada, fiel espejo de su desconcierto, de su asombro. En el fondo, no creía que los fueran a tomar en serio.

—Los paisanos tienen muchos defectos, pero no son boludos. Tampoco son copados. Si les cerró es porque tenemos algo bueno entre manos, posta. Un contacto me chusmeó por lo bajo que empezaron a apuntalar las vigas del laboratorio hace varios días, antes de confirmar. Por lo que pudo averiguar, lo están construyendo en el subsuelo de una casa rural o algo parecido.

—Me estás jodiendo. ¿Cómo que ya arrancaron? ¿Diseñaron los planos definitivos sin consultarnos? ¿Y si teníamos dudas o si, por algún motivo, necesitábamos revaluar la propuesta? Casi pareciera que no nos precisan… —protestó Fedor con la voz entre insegura y desesperada de quien despierta de una prolongada equivocación y se exaspera al caer en la cuenta de que las preguntas, mudas, silenciosas hasta entonces, de repente se agolpan a montones detrás de su piel y golpean, como una turba enfurecida, las puertas de su conciencia amodorrada. La mirada de Chen parecía contener y ocultar una diatriba de intrigantes epigramas como réplica, por lo que Fedor, anticipándose a los hechos, dio vida en su cabeza a una ristra de ironías e insultos coloquiales concatenados como potenciales respuestas: “¿Y qué esperabas?, ¿regatear con Beijing?, ¿histeriquearlos un rato, tal vez? ¿Creías que esto era un cuento chino? ¿Qué te picó? ¿Ahora te ponés en maricón?”. Las palabras que su amigo eligió fueron, al cabo, socarronas sí, pero, preciso es decirlo, un poco más condescendientes de lo que esperaba.

—Mirá, campión con i, ¿qué querés que te diga?, estarán apurados. Tienen la manija y se ve que no quieren perder el tiempo. Igual tranqui, “que no panda el cúnico”; no solo nos necesitan, porque no te quepa la menor duda de que nos necesitan, sino que nos esperan para que supervisemos la construcción del túnel, la ubicación de las máquinas, los conductos de acceso, todas esas cosas.

Más allá, mucho más allá del contenido de la respuesta o de cualquier tardía explicación que el Chino se esforzara por abogar, Fedor se percató de que había regresado el guardián en el centeno, y eso, al fin de cuentas, lo tranquilizó más que la indulgencia o la acción ansiolítica de mil palabras esclarecedoras.

Cuando pagaron la cuenta, ya había oscurecido. Lo mismo sucedía con el sistema límbico del Ruso, que luchaba por abrir una brecha entre las brumas del caos que tachonaba su mente de dudas, de pensamientos deshilvanados. “¿Qué carajo estamos haciendo?”. Por lo visto, no había lugar a segundas opiniones ni arrepentimientos tardíos. Con los chinos no se jodía ni se los invocaba en vano.

Antes de salir, Fedor miró por el oráculo de la ventana. Los árboles quietos como estatuas, las luces fugaces de los autos que engullía la avenida, el pasto monocorde y el reflejo gris de una luna pálida, poco convincente, amarreta. Su cuerpo, mezcla de carne joven y esencia de viejo taimado, embustero, hipocondríaco y supersticioso, comenzaba a amotinársele. Presentía el vértigo impertinente de la baja presión y el febril temblequear de sus largas piernas. Logró disimularlo con decoro, pero le fue difícil camuflar la cara de borrego asoleado. “Me vendrían bien unos ojos como los del Chino”. Encendió dos cigarrillos a la vez y le convidó uno a su amigo. El viejo televisor, clavado en mute desde el principio de los tiempos, los despidió con La aventura del hombre y los implícitos acordes de Lalo Schifrin. “To cast a spell, eso es lo que necesitaría”. Se saludaron sin tanta alharaca, entre resuellos de humo, y cada quien siguió por su cuenta, à la recherche du temps perdu, a reunir los pedazos dispersos de sí mismo bajo la sombra de las circunstancias, de las decisiones por tomar.

Por dentro era, a todos los efectos prácticos, un tembladeral en flor. Se sentía el albacea de su propia conciencia, entre adormilada y, por qué no, hasta comatosa. La espinosa e intradiegética tarea de asimilar los hechos, esta vez de verdad, en primera persona, no le estaba resultando para nada fácil. “Es muy poco tiempo, no estoy preparado”. Buscó una respuesta alternativa a sus preguntas en el silencio irracional del mundo, pero chocó con el paredón de lo absurdo. Se acordó de su amigo Camus y Le mythe de Sisyphe: Essay sur l’absurde e intentó sostener el principio de realidad amparándose en el sinsentido de la nostalgia humana, como lo había hecho en tantas otras ocasiones a lo largo de su juvenil existencia. Para su sorpresa, esta vez no lo logró. “Será que ya no soy un pendejo o tal vez necesite tampones en serio”. Alelado de estupefacción y con ese regusto funesto tan propio de los estados de shock, por impalpables que estos pudieran ser, Fedor sintió que se separaba del cuerpo, como si una fuerza invisible y huraña desmembrara su conciencia y se diera a la fuga con los restos sangrantes. Todo había transcurrido con la mayor celeridad, en caída libre. En tan solo tres días, debían arrebujar sus conflictos junto con la ropa, sus petates, armar las valijas y desaparecer, despedirse de sus vidas tal como las conocían.

La cordura, aprisionada con insidia en su propio Alcatraz de telgopor, simiesco y charro de temerosa profanidad, debió pagar una fianza ominosa para volver a ver su propia luz.

Extrajo algunas monedas del cierre chiquito de la mochila de Los Ramones, las contó y las dejó listas, en su puño cerrado, sudoroso. Podía imaginarse el efluvio metálico en la mano, ese sello olfativo tan propio del hierro, el cobre y sus aleaciones impregnando la piel. Subió por Sucre en dirección a Libertador, allí se tomaría el colectivo. Los foquitos de la calle, gastados, demasiado dispersos, débiles, anémicos, no daban abasto con tanta penumbra, mientras la creciente oscuridad del ocaso abrigaba otra más pequeña, pero no menor, la suya propia, la de su crepúsculo privado. Zancada tras zancada, oía el golpeteo rítmico del encendedor contra el paquete de cigarros, bien adentro del bolsillo y al resguardo de la noche, amortiguado pero constante, como pasos de un desconocido que incrementaban su paranoia. “Mierda, de nuevo me persiguen”. Se refería a ellos, claro, sus propios viejos fantasmas.

El viento comenzaba a desperezarse desde el sureste, agitando los pliegues de la ropa, los pelos enjambrados, siempre en desacato. Inspirado tal vez por el aliento del río a sus espaldas, se le antojó que el camino a la grandeza no olía a flores después de todo, sino al miasma de mil sombras afiladas. Otro pensamiento seco y veloz ventiló el tufo, interrumpiendo el trance, tronchando la disociación mental en la que se encontraba con la fuerza perentoria y la impiadosa contundencia de un cadenazo en los dientes.

Vivía con su madre, su mamochka, desde siempre. Le urgía urdir una buena mentira para suavizar el golpe. Un prometedor trabajo en el extranjero sonaba convincente, una elegante vía de escape. La llamaría de vez en cuando para hablar un rato, contarle acerca de lo bien que lo trataba la vida, preguntarle cómo estaba, y con eso sería suficiente...

Enero de 1995. Dos años y otro mundial perdido más tarde, mientras decidía por decreto poner freno al tren de los recuerdos que lo visitaban, a la construcción tornadiza del vitral de su pasado, consideraba que la artimaña lenitiva para engañar a mamochka había resultado exitosa a medias. Lo mismo que la investigación, pero eso era más complicado de explicar. A veces, en el mundo cuántico, los propios aciertos se encargaban de desalentar cualquier expectativa que sobre ellos pudiera pender. Éxito y fracaso no eran finales excluyentes entre sí, ni siquiera eran finales.

Todo lo que siguió fue confuso, siniestro, turbio. Fedor no lo sabía, pero aun sin el diario del lunes podía intuir que en un futuro no muy lejano la sangre llegaría al río. Pronto, algo muy dentro de sí le susurraría al oído que la bifurcada ya había quedado a sus espaldas, que el camino elegido era solamente de ida.

Como pulseando con la locura, el descontrol, sentía las manos cada vez más sudorosas. Coqueteaba con la sofocante sensación de finitud, de muerte inminente, y, sin proponérselo, instigaba al fantasma del pánico, que siempre volvía por otra dosis de su aliento. Cansado, juntó como pudo las deshilvanadas migajas de su juicio embotado y se refugió en las postrimerías de su cerebro multitarea; tanteando a ciegas, buscó, cual rabdomante aturdido, el último recoveco virgen y allí se agachó haciendo silencio. Agazapado en una jungla de tribulaciones y frondosas reminiscencias arrojadas a un costado de su mundo interior, expectante e impotente, se dispuso a desempolvar viejas mañas de la pubertad. Asió un casete y un lápiz, insertó el segundo en el primero y lo rebobinó haciéndolo girar velozmente, tal como el rito sagrado lo exigía. La cinta estaba algo gastada, pero todavía se enrollaba bien. Colocó el casete en un walkman vetusto, el de toda la vida, ese que arropaba desde hacía siglos la rajadura transversal en la tapa con algo de cinta scotch transparente, ya un poco amarillenta y seca por el paso del tiempo. Se puso los auriculares. La tecla Play daba pelea, se trababa, pero terminó cediendo al incrementar en un gramo la presión del pulgar. Miró por la ventana y se dejó transportar por la magia de Los Redondos: “Una noche de cristal que se hace añicos...”. Pero no era de noche. El día estaba hermoso, el sol radiante, el cielo libre de nubes, si bien todo lo que él veía desde el sendero pálido e inhóspito de su tormento eran destellos ausentes, esquirlas filosas de una psiquis quebrada, fragmentos esquivos de relaciones objetales inasibles que reflejaban su historia en las paredes de esa deslucida pero inequívoca prisión secreta. Se levantó y fue por las llaves del Fiat 128. Debía hacer algunas compras. Antes, pasaría por la playa a despejarse, a mantenerse a flote sobre la falta de expectativas que reinaba, espesa y pegajosa, sobre los escabrosos dominios de la partícula.

Abril de 1993. Para su amigo Chen, había sido definitivamente más fácil dejar todo atrás. De ascendencia china, las Parcas habían tejido la trama de su vida en hilos de tinta negra, una urdimbre de oscuros sinogramas delineados en el lienzo de los espantos, con trazos lánguidos que se desgañitaban entre penurias, la viva imagen de un expresionismo salvaje y chillón, un grito que, desde el inagotable abismo de inmerecidas miserias, en la noche de su estropeado narcisismo, reverberaba ese grito profundo y elemental de desamparo, como en la figura andrógina del cuadro de Munch. Habiendo perdido ambos padres de muy corta edad, había sido criado por los tíos, quienes terminaron aceptando el compromiso que la ley les proponía más por temor a esta última y sus implicancias que por respeto a las antiguas costumbres, amor, voluntad, honor, pena o simplemente lealtad al linaje familiar. Incapaces de amar a nadie, ni siquiera a ellos mismos, se ocuparon sin quererlo, en ambos sentidos, de alimentarlo, de pagarle costosísimas escuelas bilingües y ofrecerle un techo donde dormir y donde forjar la versión apócrifa de sí mismo, donde embarcarse en el galeón de un falso self por demás tóxico que lo alejaría cada vez más de las costas del sano equilibrio y del niño, primero, luego el hombre que hubiera podido ser en un contexto más favorable. Nada más. Eso y los golpes, claro. Y también las noches en duermevela, acompañado tan solo por el continuo ronroneo de las heladeras del súper y el esporádico arrorró chirriante de sus únicas amigas, las ratas. Con el tiempo, Chen se adaptó como mejor pudo al escenario disruptivo que le había tocado en suerte. Además, prefería eso: las pesadillas a ojos abiertos entre góndolas amenazantes pero inermes, la solitaria oscuridad y los roedores a las noches de auténtico terror en las que debía acariciar a su tío allí abajo o cuando su tía, desnuda y en cuatro patas, lo obligaba a introducirle contra natura esa especie de repugnante tubo negro de goma con forma oblonga, ese mismo que al retirarlo emergía embadurnado en la hediondez de su materia fecal.

Acostumbrado a los abusos, a la crueldad, en el mundo de la violencia y el ensañamiento, encontró la contención que la vida le había escatimado. Una continua seguidilla de malas juntas y amistades non santas terminaron por introducirlo en el submundo de la Jiangshi, la vertiente más beligerante de la mafia china, una secular organización delictiva, un ilícito rizoma fuertemente arraigado en tierras de Oriente y de Occidente. En Pekín, su influencia penetraba en las más altas esferas del poder.

A pesar de todo, aun de sí mismo, Chen supo correrse a tiempo, antes de que la mala vida lo fagocitara plenamente, lo digiriera y lo evacuase en las cloacas de la omertá y la eterna sumisión. Claro que de ese ámbito nadie lograba escaparse del todo, como si en algún punto se grabara a fuego una suerte de eterna ligazón, un pacto tácito, mudo pero atronador, de mortal e inquebrantable fraternidad. “Hasta que la muerte nos separe”.

Había llegado a la dolorosa pero sabia y veraz conclusión de que los lamparones aceitosos de las decisiones pasadas a veces desteñían de por vida y nada se podía ya hacer al respecto. Recordaba las palabras de un tipo que había visto en la televisión una vez haciendo zapping: “Hola, soy Juan, soy alcohólico. Hace treinta años que no tomo”. “Hola, soy Chen. Soy un hijo de puta, un badulaque de la mafia china y no hoy, tal vez tampoco mañana, pero algún día voy a morir en mi ley, que es también la de estos otros hijos de puta”.

La física había sido su salvación. También sería su perdición. Conoció a Fedor en la facultad y pronto quedó fascinado por sus controvertidas hipótesis acerca de extraños bosones generadores de masa y sus insólitos bocetos, acompañados siempre por cálculos complejos, exóticos, tan incomprensibles cuanto irrefutables, fruto del inequívoco diálogo entre un genio y las mil voces mudas encerradas dentro de su mente.

—¿Viste que, cuando cerrás un ojo, te podés ver la nariz? Bueno, si cambiás de ojo, si cerrás el que tenías abierto y abrís el que estaba cerrado, vas a notar que también podés verte la nariz con ese otro ojo que acabás de abrir, desde otro ángulo, el opuesto. Pero, cuando los abrís los dos, ¿qué pasa? La nariz desaparece, como si no estuviera ahí, como si el ángulo de visión no la incluyera y fuera imposible divisarla, y, en realidad, sí la incluye y sí es posible verla, y de hecho la ves, pero tu cerebro recorta esa parte de la información porque no es relevante; al contrario, te estorbaría para ver el mundo con claridad, para sobrevivir. Bueno, lo mismo hace el universo con sus partículas más elementales, las que velan sus más arcaicos secretos —le había dicho el Ruso al poco tiempo de haberse conocido, mientras fumaban en el aula, durante un recreo que se estaba prolongando más de lo habitual.

Fedor, su único amigo, el Ruso, el que por momentos parecía mimetizarse con él, como si inconscientemente lo imitara o tomara de a ratos prestada su burda forma de expresarse, su educada, calculada chabacanería, su maleducada pero medida vulgaridad. Fedor, el intelectual algo inmaduro, el genio oculto, endeble, infantil, opaco, sufrido, zurdo, literalmente, zurdo de mano izquierda, la del diablo, como Alan Turing, Marie Curie, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci o el mismísimo Albert Einstein.

Cursaron juntos los primeros dos años de la carrera. Tenaz seguidor de la obra de Higgs, Englert y Lederman, Fedor estaba convencido de la existencia de cierta partícula fundamental responsable de crear una fuerza dadora de inercia, un campo energético de fondo contra el que todos los elementos chocaban, frenando su movimiento, adquiriendo masa, formando átomos, los ladrillos de la materia. Gustaba de llamarla la partícula del Señor y sublimaba el raudal palpitante de su libido soñando con, algún día, poder lixiviar su prístina esencia en un laboratorio para revelarle al mundo no solo su presencia, sino también ―preciso es decirlo― los magnificentes secretos de toda la creación a sus dominios supeditados. “Pobre Fedor, pobres voces, geniales, enmudecidas dentro de su mente, bañadas de un esplendor deslustrado”.

Fedor, el zurdo, como Bob Dylan, Jimi Hendrix, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, David Bowie, Paul McCartney o Atahualpa Yupanqui.

No lo tomaban en serio. En el ambiente académico apreciaban su talento, lo mismo en el laboral, pero nada más. Eso era todo. Lo consideraban buen estudiante, seguro que sí, pero, contrariamente a lo que podía esperarse de él, no sobresalía ni deslumbraba en los exámenes debido a cierta alergia ―vaya incongruencia― que padecía frente a algunas ramas de las matemáticas. En el trabajo (ambos realizaban su primera experiencia laboral en un laboratorio de física, si bien no en el mismo) le iba bien, por supuesto, pero no dejaba de ser un pasante más del montón, rebosante de prescindibilidad. Para quien recién cursaba el segundo año de la carrera y no contaba con referencias y un proyecto “serio”, el Conicet era una quimera tan inaccesible como el Área 51, la cueva de Alí Babá o el país de Nunca Jamás.

—Es así, Chino, “amor non luce in disadorno amanto”.

—¿O sea?

—Y que el amor no brilla, no prospera en quien es desagraciado; bueno, en mi caso es la ciencia más que el amor, pero la idea es esa.

—Sí, porque con las minas te va bárbaro.

—Dale, paspado, te hablo en serio.

—Ya sé. Podés hacerte pasar por Fox Mulder, por ahí, en una de esas, matás dos pájaros de un tiro: la ciencia y las minas, quién te dice, che...

—Ja, ja, y tan luego ja. Muy gracioso.

Fedor, el zurdo, como Pablo Picasso, Paul Klee, Michelangelo Buonarroti, Toulouse Lautrec, Charlie Chaplin, Mahatma Gandhi o Friedrich Nietzsche.

Por un motivo u otro, no era tenido en cuenta, molestaba y, en definitiva, terminaban por sacárselo de encima como a una mosca. Amor non luce in disadorno amanto. Sin importar con quién se entrevistara, a quién le escribiera ni cuán incontestables fueran sus cálculos, era sistemáticamente desestimado una y otra y otra vez.

Fedor, el poeta de la física, el zurdo, como Johann Wolfgang von Goethe, Franz Kafka, Mark Twain, Francis Scott Fitzgerald, Hans Christian Andersen o H. G. Wells.

“Algo está mal. Lo que plantea es chocante, pero no incoherente”. Fue entonces cuando Chen se lo propuso, inspirado por un rapto de pura intuición, y él, Fedor, inspirado por otro, aceptó.

El Chino mantenía algunos contactos de cierto peso en la Jiangshi (hasta que la muerte nos separe), gente que, a su particular y escabrosa manera, lo apreciaba y habrían estado dispuestos a otorgarle el beneficio de la duda. No tenían nada que perder o, al menos, así les pareció entonces. Su amigo, siempre a contramano del destino, se hallaba sentenciado a la perenne desestimación, como infectado por el virus de la incomprensión crónica, un gran científico con la habilidad marketinera de una ameba engripada, el clásico estereotipo del genio no reconocido e injustamente predestinado al fracaso (amor non luce in disadorno amanto). En cuanto a él, bueno, él estaba algo cansado de que todo le chupara un reverendo huevo. No terminaba de encontrarle ese gustito tan especial que el resto de la humanidad parecía sentirle a la vida. Todo a su alrededor olía a mierda, a materia en estado de descomposición. A lo mejor estaba un poco muerto, como sus padres, o un poco deprimido, como su exnovia alguna vez se lo había insinuado. También le había sugerido que consultara con un profesional, pero él jamás hubiera permitido que lo convirtieran en la rata experimental de un frenópata apoteósico o en vil carne de diván. Eso estaba fuera de discusión, baste decir que prefería la soledad y el familiar gusto a mierda al que ya se había acostumbrado ―preciso es decirlo― a fuerza de continuar respirando.

La Jiangshi se tomó dos meses para estudiar los postulados de Fedor, esos que fundamentaban con ecuaciones y números el proyecto que Chen les había presentado. Era chino incluso para los chinos. Los contactos asiáticos filtraron la información y la sometieron a extensos peritajes. Una vez obtenido el visto bueno de gente vinculada con el Instituto de Óptica y Mecánica Fina de la ciudad de Shangái y la Universidad de Pekín, el proyecto quedó en manos de la Asamblea Popular Nacional y de allí se derivó a los servicios de inteligencia, que nuevamente se contactaron con la Jiangshi. Poco tiempo después, ambos amigos se reunirían en un bar, no muy lejos de Ciudad Universitaria, apenas cruzando Lugones y Figueroa Alcorta.

—Ruso, ¿viste qué cara rara que tiene el mozo? Me hace acordar a alguien y no sé a quién… Pero lo tengo ahí, casi, en la punta de la lengua...

—Sí, ni me lo digas. Tiene un aire… No, un aire no, me quedo corto, ostenta un parecido feroz con pitufo gruñón; antes de que llegaras, por poco me le cago de risa en la cara. Aguanté de milagro. —Se rio, se rieron entre volutas de un humo nicotinoso, tratando de soslayar el mal sabor de hacía un rato, tras el baldazo de agua fría y la subsiguiente reacción de Fedor—. Volviendo a lo nuestro, yo sé que todo esto ya lo hablamos antes, cuando la idea era más fantasía que otra cosa, vos me entendés, cuando era algo así como una posibilidad en un millón. Pero ahora que se hizo realidad, a ver, ¿cómo te lo puedo decir...? Me cuesta un poco digerirlo, sabés. Chino, necesito que me digas con la mano en el corazón si son de fiar, si vale la pena el riesgo y el sacrificio. No te olvides que dejo sola a mi vieja.

—Rusito del alma, te vuelvo a repetir lo que te vengo diciendo desde el principio: nada vale la pena y nadie es de confianza, menos los paisanos, pero están dispuestos a financiarnos y eso es lo que cuenta, ¿o no?

—Supongo. Todavía no caigo. Es que me parece mentira. ¿Te puedo preguntar algo? ―se lo pidió con una angustia y un temor acumulados en la garganta, en el tono, en el alma, casi rogando por el óbolo paliativo de su palabra.

—Claro, lo que quieras.

—¿Por qué lo hiciste? Pero decime posta.

—¿Qué cosa, boludo?

—Creer en mí, siome. —Y ahí estaba el Ruso otra vez, mimetizándose con la rudeza de su malevo amigo, con su indómita naturaleza.

—Me obligó tu hermana antes de coger. Además, soy un tipo copado y se lo prometí a tu mamá después de coger. —El Chino se reía por dentro. “A ver con qué me retrucás”.

—Dale, salame, dejá de hablar boludeces y decime la verdad.

“Bien jugado Rusito”.

—Mirá, y te lo digo fuera de joda, tu hipótesis galopa entre la locura total y la genialidad, que, al menos para mí, en el fondo son lo mismo. ¿Sabías que el director de la secundaria de Einstein le dijo que nunca iba a tener éxito en nada?, ¿o que no logró superar el examen de ingreso del Instituto Politécnico de Zúrich?, ¿que terminó trabajando en la oficina suiza de patentes como experto técnico de tercera clase?, ¿Que, después de haber descubierto la naturaleza cuántica de la luz, lo ascendieron a experto técnico de segunda clase?

—Sí, algo había leído sobre eso.

—“Hay en ti más salsa de carne que carne de tumba” es lo que le dice Scrooge al fantasma de Marley. Prefiere la pesadilla por indigestión a la verdad y entonces se engaña, se convence, porque la verdad lo aterroriza. Y lo mismo pasa entre los hombres de ciencia, desde Copérnico y Galileo hasta Niels Bohr y la interpretación de Copenhague. ¿O no? Y por ahí boyando estás vos, con una teoría que, si llega a ser cierta, rompe el molde, cambia la física tal como la conocemos. Acordate lo que decía Bohr: “Lo opuesto de un enunciado correcto es un enunciado incorrecto, pero lo opuesto de una gran verdad puede ser otra gran verdad”. ¿Y si la tuya es esa otra gran verdad?

Fedor compartía lo que decía su amigo. La física cuántica se había transformado con los años en la otra gran verdad y, a su manera de verlo, terminaría por subsumir, a largo plazo, todas las demás verdades de la ciencia, de la historia.

—Sí, ¿pero cuál va a ser el costo? ¿Y si obtienen de nosotros lo que quieren y después se arma bardo y nos matan? Estamos yendo por detrás, Chino, nadie nos va a proteger. ―Mientras hablaba, Fedor lo miraba con ansiedad mendicante, como intentando leer los subtítulos de sus pensamientos.

—Rusito, chamigo, nunca te mentí y no voy a empezar ahora. Estamos jugando con fuego y por eso es imposible saber lo que va a pasar. Solo te digo una cosa: nuestros papeles ya los tienen, con marbete y todo, y si nos quisieran muertos, créeme que hoy no estaríamos acá charlando boludeces. Posta te lo digo. Cualquiera que sea el precio, para mí, vale la pena. ¿O vos te querés morir sin saber si tenías razón, ganando la miseria de quinientos pesos por mes en un laboratorio de mierda y rodeado de una manga de giles que les sangra la nariz, cargando toda la vida con el arrepentimiento por haber sido un maricón y no haber tenido los huevos de ir por lo tuyo?

Por esas cosas de la libre asociación, Fedor recordó un artículo que había leído acerca de Roberto Arlt y El juguete rabioso, cuyo nombre original habría sido La vida puerca antes de que lo cambiara bajo sugerencia de Güiraldes. En simultáneo, también se le ocurrió que, en un futuro relativamente próximo, ya entrado el próximo siglo, las palabras del tipo maricón o puto dejarían de utilizarse, al menos como insulto naturalizado, y la sociedad terminaría por aceptar la diversidad y la riqueza de los gustos sexuales. Claro que él también las utilizaba como insulto y lo hacía desde pequeño, como todos sus coetáneos. Evocó las tardes en la colonia de vacaciones de Ferro, las meriendas bajo las gradas de madera de la cancha de fútbol. Él integraba el grupo de Los elefantes, que competían contra Los conejos y Los indios. Recordó los cantitos picantes, el “Indio maricón, sopita y a la cama, se pone el camisón, y duerme hasta mañana”. Eran otras épocas. Los chicos llevaban loncheras de metal, jugaban con muñecos de goma que tenían alambre adentro y con pistolas de cebita (¡pólvora!), viajaban acostados en las lunetas de los autos y salían despedidos a la primera frenada brusca. La mayoría, la verdad sea dicha, igual sobrevivía.

—Por lo nuestro, Chino, vamos por lo nuestro.

—¡Grande, Ruso! Parece que, después de todo, te están bajando los huevitos.

—Callate, nabo, bancá un toque que tengo que ir a atender las aguas del cuerpo.

—Andá tranquilo. Si necesitás una lupa para encontrártelo, pedísela al pitufo —ambos rieron.

Fedor, el zurdo, como Napoleón Bonaparte, Carlo Magno, Guillermo Vilas, Neil Armstrong, Simón Bolívar, Julio César, Ringo Star, Sting, Pelé o Maradona.

Fedor, el Ruso, su amigo, su único amigo, el autor de una retahíla de intuiciones divinas escritas con la mano izquierda, la del diablo… En el fondo, tras la rigidez cerúlea de un velo de silencio tan completo cuanto mudo, más allá de los recónditos límites de la represión psíquica, generando una disonancia como la que un sombrío marco medieval presta a la brillantez de una tela renacentista, Chen encendía un pucho con la colilla del anterior y, al hacerlo, se preguntaba ―en el fondo decíamos y a la sombra de su conciencia― a qué amo respondería la partícula, si acaso respondía a uno en lo absoluto.

Once y media de la noche. Locura marcha detrás de Psique, pero yo, Fedor Vasiliev, arribo primero, tan primero como el sol cuando despierta el cielo en la mañana de la ciudad, del mundo, de la creación. Mientras desando los últimos metros, observo en mi imaginación las formas que podría adoptar la lluvia trasnochada contra los modernos faroles del alumbrado público, pero, claro, ni llueve ni funcionan las luces, cuyos postes despintados ―se me antoja― parecen tótems abandonados en la diáspora de una civilización oscura. Sorteando los últimos bastiones de mi propia tempestad, llego a casa y coloco la llave en la puerta, bien despacio, calculando al milímetro cada giro, la presión justa en el picaporte, hacia adentro y a la izquierda. Defino a colocar. El clic es inevitable. Me congelo ahí, estático como el llamador de bronce. Con la parsimonia decatectizada de un monje budista en plena meditación, evito el segundo clic o, al menos, logro reducirlo a un suspiro, una sombra del chasquido metálico que habría sido en cualquier otra ocasión normal. Entro y los goznes amagan con delatarme desde su guarida algo oxidada, pero, en este tipo de coyuntura, cuando todo lo que quiero es pasar desapercibido como una exhalación en la noche, me domina un auténtico manejo zen de la materia circundante y entonces las bisagras viran enmudecidas y se rinden sin condición. No me agrando, es así, tal cual, creer o reventar. El pánico pide tregua, pero no me agrando, no engaña a nadie, tan luego a mí que lo conozco y sé que se va pensando en volver, como le canta a su mar el poeta culé. Me lo repito, una vez más: tengo que comprar WD-40. Mido y cuento cada paso. Cada pisada, cada contacto que la gravedad me conmina a establecer con los pies ya descalzos sobre las tablas de madera que conforman el piso, flotante le dicen, pero el que flota soy yo, no el entablonado. Sobrevuelo como el destello de un sueño a una latitud arriesgada, rozando las fronteras de la vieja vitrina, la de los trofeos de mamochka y los medicamentos, pero soy local. La experiencia y los años de incursiones furtivas por el living juegan a mi favor. Conozco el lugar de memoria, conozco cada corriente de aire, conozco todo hasta el punto de que mantengo los ojos cerrados y las sensaciones abiertas. Confío más en el mapa tallado en mi sesera veterana que en las percepciones birlongas y poco confiables de mi limitada visión nocturna. La oscuridad impera ante la sequía de luz. A la primera no le temo, a la segunda no la necesito. Los casi imperceptibles crujidos de la pinotea no llegan a madurar. Son embriones de ondas molestas que mi destreza ninja aborta antes de que crezcan y se conviertan en peligrosas alarmas rechinantes. La puerta de mi habitación se encuentra abierta, me cuelo adentro con sigilo y me absorbe la alfombra. La cierro en dos tiempos: el primer tramo a mis espaldas, las manos hacia atrás que empujan el armazón de madera con seguridad premeditada y a media máquina. Después giro el torso, rápido, letal, y la vuelvo a atrapar por delante. Termino el acto de clausura con el mismo cuidado estudiado con el que me venía manejando, un recelo felino surgido de la urgencia por intimidad, una premura salvaje que me domina y me controla. Con la puerta ya cerrada, respiro hondo y, ahora sí, me relajo. No enciendo el velador; no hace falta. Mis ojos ya se acostumbraron a la penumbra. Desde la ventana semiabierta del cuarto, la luna aclara tímidamente las piedras del desastrado jardín de al lado, el de la vecina desaliñada y peleadora. “Son los dientes del pasto”, solía pensar de chiquito. Los arbustos más altos, con actitud pendenciera, vetean la parte baja del cielo a la altura de la medianera con la casa lindera. Enciendo un pucho y lo consumo hasta casi llegar al filtro, que se muestra herido de marrón por la nicotina. Muere en el cenicero. “El ceniterio”, me digo. Dejo abierto los vidrios, por el humo, por el aire que entra, por la esperanza que una ventana abierta simboliza, y arrimo los postigos. Me recuesto en la cama, así como estoy, vestido, sin zapatos. Entrecruzo los dedos de las manos y las apoyo sobre mi abdomen, levemente por debajo del ombligo. Miro el techo, blanco de monotonía, fiel. Cierro los ojos y me entrego a eso que sé que ocurrirá y ocurre sin dilatorios prolegómenos. No me duermo, pero tengo el mismo sueño recurrente, un sueño diurno, en vigilia, solo que de noche, para complicar un poco más las cosas.

Cada paso son dos cerámicas y media, esas beige color Casancrem con dulce de leche y pecas de avena más claras, de cuarenta por cuarenta. Dos y medio, cinco, siete y medio, diez, y así hasta las sesenta y dos baldosas y media, unos veinticinco metros de pasillo; las paredes a puro ladrillo y el techo cubierto por paneles de lana de vidrio. Voy con Elske, mi compañera de trabajo, que, detrás de su barbijo, me atormenta con el antióbolo de su palabra. En su perenne discursear, entintado de una insistencia cuasi maníaca, me alecciona acerca de recetas seculares para elaborar pegamentos orgánicos. Las sentencias que emite se suceden como remedando la extraña, anárquica e incoherente fluidez con la que brotan las pesadillas cuando se agolpan y se ciernen sobre la tabula rasa de un sueño desprevenido e indefenso, pegamentos de hierbas, de savia, de insectos, la increíble variedad de aromas, los casi infinitos posibles ingredientes, los extractos de babosa y aloe vera, de que su abuela bávara le dejó en herencia un libro forrado con la esvástica y repleto de fórmulas, pero que, como está escrito en alemán, no sabe lo que dice. Llevo puesto yo también un barbijo, que me cubre la barba nevada y cuarentona. Me pica por debajo, pero no me rasco ni lo acomodo; tengo las manos sucias y no encuentro el alcohol en gel. Pedírselo a Elske ―el alcohol― está fuera de discusión. No voy a darle excusas para ampliar su insufrible repertorio. Quisiera fumar, pero ya no fumo. Craving sería la palabra justa. Además, está prohibido hacerlo casi en todas partes. Llegamos a la puerta de entrada de la escuela, la que da a Boyacá, donde se encuentra la antesala de recepción. Como soy todo un caballero, la abro e invito a Elske a que pase primero. Lo hago sin pensar, me sale automático, como los cambios del auto. Elske se niega y retruca cediéndome el paso. Conozco su opinión en materia de igualdad de género. Como quiero ahorrarme ese discurso que ya conozco, que comparto y que, sin importar mi postura, espera agazapado en la punta de su lengua, orgulloso y acechante, implorando para que le dé motivos y pueda saltarme a la yugular, acepto el convite. Para dejar perfectamente en claro que estoy de acuerdo, acompaso la acción con una leve venia, un sí de mi cabeza, como señal de franco agradecimiento, capitulación o ambas cosas a la vez. Funciona, menos mal. Ingresamos al hall de entrada, esa pequeña antesala de la que hacía mención y que también oficia de salida. Un alumno nos aguarda allí. A su lado, un adulto me mira raro, como clavando sus pupilas al fondo de mi eterna oscuridad. Staring sería el verbo. Entonces ocurre lo mismo de siempre. Me transporto a otro sitio, a otro tiempo, otro sueño diurno dentro del primero. Ahora soy una mujer y soy algo más joven. Camino con mi cara libre de barbijo por una alfombra roja que se extiende a lo largo de un amplio corredor circular. Visto muy elegante, llevo zapatos con taco aguja y sostengo algo en la mano que parece un cuaderno, un cartapacio con papeles. No logro darme cuenta de qué se trata. Me esperan en la sala de conferencias, donde aguardan el resto de los ¿colegas? Doy la vuelta a la galería y aparece frente a mí el último tramo de pasillo, siempre rojo e inmenso. En el fondo, frente a la puerta de ingreso a la sala de prensa, veo un hombre muy joven. No, es más bien un adolescente alto. Su rostro me suena familiar. Lo veo sonreír. Viene a mi encuentro y siento que el corazón me late fuerte. Y vuelvo. Vuelvo como doliente, en un suspiro, montado en la cresta vidriosa de mi anubarrada confusión. Vuelvo al hall de la escuela, donde el chico que espera se acerca a Elske y a mí. Giro la cabeza hacia un costado, más por instinto que por otra cosa. Me miro en el espejo de la recepción y su reflejo me devuelve un rostro brumoso que se pierde en volutas de identidad. Me falta el aire; mi cuerpo garúa.

Entonces vuelvo de nuevo, pero esta vez vuelvo al techo blanco, monótono y fiel, a mi cama, a mi cuerpo aun vestido, pero sin zapatos, el que no garúa, el que yace en la cama al resguardo de la noche, atrapado en el infausto presente del mundo. Me duele el pecho, como cada vez que vuelvo. Está bien. Ya conozco la sensación. Es fatal, pero sé que va a durar uno o dos minutos más y luego me voy a sentir mejor. Aguanto el aire, me desvisto y me tapo con las sábanas. Exhalo bien despacio, como a través de un imaginario sorbete que no tengo entre los labios. Apoyo mi cabeza mareada en la almohada y se hunde, naufraga lentamente y yo con ella. Pienso en la charla de hoy en el bar mientras me sigo adentrando en el abismo, que se hace más y más profundo con cada nueva sinapsis. Faltan solo tres días. El pánico se apura, pero no llega, el sueño corta los puentes entre mi cerebro y la mierda de siempre; estoy demasiado cansado para temer, para sufrir, para pensar, para encarar el caótico balance de una patológica y ficticia agonía. Los ojos se me cierran y me dejo llevar por los viscosos tentáculos de la oscuridad. Antes de desaparecer, de sumergirme del todo en el completo embotamiento de los sentidos, me digo que, tal vez, solo tal vez, mañana logre reconciliarme con el día.

Tal como había sido acordado con Pekín, con la Jiangshi, a los tres días ambos abandonaron la Capital para transferirse al Partido de la Costa, ignorando dónde, puntualmente, habrían de recalar. Los afiches de la calle Lavalle anunciaban el estreno de Carlito’s Way; su robustez hierática los transformaba en testigos inertes, monitores de papel anclados en imágenes fijas que compartían con ellos la esquina y esa parcela de espacio y tiempo en la que brevemente cohabitaron el tablero de la existencia. Una robusta camioneta Ford F100, roja como la sangre y conducida por Lian, la esmirriada líder del grupo armado paramilitar a cargo de la logística, los recogió en el punto de encuentro a altas horas de la madrugada.