15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

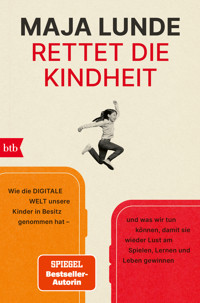

Digitalisierung first“ – mit welchen Folgen? Warum das Beispiel Norwegen topaktuell ist und wie es unsere Debatte über Bildung und Zusammenhalt verändern kann.

Norwegen war Vorreiter bei der konsequenten Digitalisierung an Schulen – und für viele darin ein Vorbild. Doch die ersten Langzeitstudien zeigen dramatische Folgen und haben eine brisante gesellschaftspolitische Debatte entfacht. Was können wir daraus von Norwegen lernen? Maja Lunde, Bestsellerautorin und Mutter dreier Schulkinder, beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dem Thema der Digitalisierung. Sie hat die neuesten Studien analysiert und beschreibt, warum Schlaf, körperliche Aktivitäten, Natur- und Gemeinschaftserlebnisse für das psychische Wohlbefinden entscheidend sind. Doch die Tech-Industrie ignoriert diese Werte. Leidenschaftlich, aber ohne moralischen Zeigefinger entwirft Maja Lunde einfach umzusetzende Maßnahmen, mit denen Eltern die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder (und oft auch ihre eigene) reduzieren können. In manchen Ländern (zum Beispiel Australien) beginnt gerade ein politisches Umdenken. Noch schneller geht es, wenn jeder bei sich zu Hause anfängt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 311

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch

Norwegen war Vorreiter bei der konsequenten Digitalisierung an Schulen – und für viele darin ein Vorbild. Doch die ersten Langzeitstudien zeigen dramatische Folgen und haben eine brisante gesellschaftspolitische Debatte entfacht. Was können wir daraus von Norwegen lernen? Maja Lunde, Bestsellerautorin und Mutter dreier Schulkinder, beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dem Thema der Digitalisierung. Sie hat die neuesten Studien analysiert und beschreibt, warum Schlaf, körperliche Aktivitäten, Natur- und Gemeinschaftserlebnisse für das psychische Wohlbefinden entscheidend sind. Doch die Tech-Industrie ignoriert diese Werte. Leidenschaftlich, aber ohne moralischen Zeigefinger entwirft Maja Lunde einfach umzusetzende Maßnahmen, mit denen Eltern die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder (und oft auch ihre eigene) reduzieren können. In manchen Ländern (zum Beispiel Australien) beginnt gerade ein politisches Umdenken. Noch schneller geht es, wenn jeder bei sich zu Hause anfängt.

Zur Autorin

Maja Lunde, geboren 1975 in Norwegen, ist studierte Medienwissenschaftlerin und wurde als internationale Bestsellerautorin (Die Geschichte der Bienen) weltberühmt. Neben ihrem großen Engagement für ökologische Themen beschäftigt sie sich seit vielen Jahren auch mit Bildung und den langfristigen dramatischen Folgen der ausufernden Handynutzung von Kindern und Jugendlichen. Für ihr Buch Rettet die Kindheit hat sie über 200 aktuelle Studien zu dem Thema durchgearbeitet. Ihr Buch wurde in Norwegen sofort zu einem Bestseller, hat eine große kulturpolitische Debatte ausgelöst und ein Umdenken eingeleitet.

MAJA LUNDE

RETTET DIE KINDHEIT

Wie die digitale Welt unsere Kinder in Besitz genommen hat – und was wir tun können, damit sie wieder Lust am Spielen, Lernen und Leben gewinnen

Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Skjerm Barna. Hvordan teknologien tok over barndommen og hva vi kan gjøre for å ta leken og livet tilbake beim Verlag Kagge, Oslo.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Verlag bedankt sich für die finanzielle Unterstützung von NORLA.

Deutsche Erstausgabe Oktober 2025

btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright der Originalausgabe © Maja Lunde

First Published by Kagge forlag, 2024

Published in agreement with Oslo Literary Agency

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Covergestaltung: www.sempersmile.de nach einer Vorlage von Eivind Stoud Platou / Handverk und unter Verwendung von Bildmaterial von Shutterstock / Roman Samborskyi

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

MA · Herstellung: BB

ISBN 978-3-641-33396-6V002

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

An alle Politiker dieses Landes.Worauf wartet ihr noch?

Inhalt

Teil 1 – Eine neue Kindheit

Wie die Stunden-Blumen verschwinden

Glauben und Wissen

Hallo, ich heiße Maja und bin Infoholikerin

Lasst Sokrates in Frieden ruhen

Generation Trist

Teil 2 – Was entgeht unseren Kindern?

Wertvolle Zeit

Das stärkste Band

Träume im Pausenmodus

Wollen wir Fangen spielen?

Innere und äußere Entdeckungsreisen

Der kreative, lernende, lesende Körper

Superkraft Konzentration

Die Zeit der Unschuld

Die physische Präsenz anderer

Eine gemeinsame Bildungsgrundlage

Freiheit

Teil 3 – Wie konnte es dazu kommen?

Der Mann, der die Schule digitalisiert hat

Warum diese Eile?

Alle entziehen sich der Verantwortung

Die neue Elternrolle

Teil 4 – Was tun?

Von wegen, gekommen, um zu bleiben

Tun wir uns zusammen!

Politiker – vereinigt euch

Vergessene Nachhaltigkeit

Oft ist das Einfache das Beste

Es gilt das Gesetz

Ja zu digitaler Kompetenz

Ich muss erst noch sterben

Keine Welt für Minderjährige

Geht voran!

Das schöne Recht

Look to France

Wir müssen leider bei uns selbst anfangen

Teil 5 – Wo anfangen?

Melde dich!

Danksagung

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Teil 1 Eine neue Kindheit

Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bißchen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit.[1]

MICHAELENDE, Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte

Wie die Stunden-Blumen verschwinden

»Bring the world closer together«, sagt Mark Zuckerberg. Doch die Technologie, mit der wir uns umgeben und an der wir im wahrsten Sinne des Wortes festhalten, bringt uns nicht näher zusammen. Sie erzeugt Distanz und führt zu Einsamkeit. Am stärksten von dieser digitalen Einsamkeit betroffen sind unsere Kinder.

In letzter Zeit habe ich oft an Michael Endes Momo gedacht, das mich als Kind sehr beeindruckt hat. In einer namenlosen Großstadt tauchen eines Tages ein paar graue Herren auf. Sie haben es auf die Zeit der Menschen abgesehen und bieten ihnen Zeitverträge an. Nach und nach werden die Stunden und Minuten aufgefressen und verschwinden. Die Menschen haben keine Zeit mehr für all die Dinge, die ihnen wichtig sind, sondern nur noch für das absolut Notwendige. Ihr Leben wird ärmer, trauriger und furchtbar stressig. In dem Buch wird die Zeit in Form von Stunden-Blumen dargestellt. Diese Stunden-Blumen stehlen die grauen Herren den Menschen, um sie selbst zu nutzen. Auf diese Weise stehlen sie den Menschen auch ihr Leben. »Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.«

Wäre ich Schriftstellerin geworden, wenn ich in der heutigen Zeit aufgewachsen wäre? Manchmal stelle ich mir in meinem unaufgeräumten Zimmer die neunjährige Maja vor, die beim Spielen oder Zeichnen komplett in eine Fantasiewelt versunken ist.

Mein Alltag war nicht mit Freizeitaktivitäten vollgestopft. Ich hatte Zeit, um allein mit meinen Gedanken zu sein, verbrachte Stunde um Stunde in meinem Zimmer und hatte auch viel Zeit, um mit Freunden durch die Straßen zu ziehen, im Garten abzuhängen oder mit dem Fahrrad in den Wald zu fahren. Ich war ein sehr verspieltes Kind, nie gingen mir die Ideen aus. Ich band meine kleinen Brüder bei Papa in kleine Rollenspiele ein und erschuf mit meinen Freundinnen eigene Welten. Die Sommerferien waren lang und wenig ereignisreich, wir hatten nicht viel Geld. Sie verschafften mir noch mehr Zeit, um in der Welt der Fantasie zu sein.

Mit der Zeit nahmen Bücher einen zunehmend größeren Raum ein. Ich las und las und las. Für Mama hatten Bücher Vorrang vor fast allem anderen. War das Bankkonto auch leer, das Bücherregal war voll.

In den Büchern fand ich meine Fantasiewelten wieder. Und dann fing ich an, Geschichten zu schreiben. Sie handelten von der Natur, dem Kleinen im Großen, der Zukunft, der Familie. Einige davon ähnelten auffallend stark dem, was ich heute schreibe.

Alles, was ich je geschrieben habe, hat seinen Ursprung in meiner Kindheit.

Beim Beschreiben meiner Kindheit mag ich wie eine romantische Nostalgikerin wirken, und ich höre schon die Stimmen meiner Kritiker: Sie kapiert nicht, dass die Welt heute eine andere ist, dass das Digitale gekommen ist, um zu bleiben. Aber ich hatte damals etwas, von dem ich sehen kann, dass es meinen eigenen Kindern und auch den meisten anderen Kindern heute fehlt: Zeit.

Sekunden, Minuten, Stunden. Zum Spielen, Malen, Tagträumen, Lesen, Herumtollen und einfach nur Sein. Dank der vielen freien Zeit wuchs meine Fantasie, und die Geschichten sprudelten nur so aus mir heraus. Sie reiften gemeinsam mit mir heran, fanden zu einer Form, wurden zu einer Sprache, zu einer Stimme.

Der Begriff Nostalgie setzt sich aus den griechischen Wörtern nóstos und álgos zusammen.

Nóstos bedeutet Heimkehr und wird in der griechischen Mythologie gern verwendet, um die Rückkehr eines Helden an seinen Ursprungsort, seinen Herkunftsort, zu beschreiben, nachdem die Schlacht vorbei und die Ungeheuer besiegt waren. Dort wurde Odysseus endlich mit Penelope wiedervereint, dort fand er Ruhe und Sicherheit. Das Wort verweist auf das starke Gefühl von Zugehörigkeit, darauf, Teil von etwas zu sein, dass man sich von einer Gefahr, von etwas Beängstigendem, Einsamem hin zur sicheren, beruhigenden Gemeinschaft der Herde bewegt, einer Gemeinschaft, die wir zum Überleben brauchen.

Álgos lässt sich mit Schmerz übersetzen, sowohl körperlicher als auch emotionaler Art, oder auch mit Sehnsucht.

Nostalgie ist also die schmerzhafte Sehnsucht nach Heimkehr, nach einer Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit.

Ich will die Nostalgie verteidigen, und zwar deshalb, weil gerade die Erfahrung der Zugehörigkeit auf dem Spiel steht.

Sowohl wir als auch unsere Kinder leben in enger Symbiose mit fortschrittlicher Technologie, einer Technologie, deren Prozesse dem menschlichen Denken so ähnlich sind, dass es manchmal schwierig ist, den Unterschied zu erkennen. Wir haben uns bereits in Cyborgs verwandelt – Kreuzungen zwischen Lebewesen und Maschinen. Das Handy, das Internet sind zu einer Erweiterung unseres Gehirns geworden. Auch bei unseren Kinder. Diese sind permanent mit einer grenzenlosen Welt verbunden und können jeden Tag mit Hunderten von Menschen kommunizieren. Und doch sind sie einsamer als früher. Sie tauschen mehr digitale Nachrichten aus, als physische Gespräche zu führen. Sie haben die gemeinsame Zeit mit anderen eingebüßt.

Manchmal träume ich, es gäbe keine Bildschirme. Meine Kinder kämen mittags aus der Schule und fänden ein Haus ohne digitale Geräte vor. Sie könnten sich nicht stundenlang vor den Fernseher fläzen, die PlayStation einschalten und in ein Spiel abtauchen, sie könnten sich nicht den Schul-Laptop schnappen, angeblich, um ihre Hausaufgaben zu machen, und dann auf YouTube verschwinden. Sie könnten beim Schulfrühstück nicht ihr Handy anmachen, sich durch hundert bedeutungslose Reels wischen, die ihre Aufmerksamkeit vom Geschmack des Essens, vom Raum um sie herum, von ihren eigenen Gedanken, der Präsenz ihres Körpers in der Welt ablenken.

Ich frage mich, was sie dann täten. Würden sie sich aus Langeweile dem Bücherregal nähern, die verschiedenen Titel durchgehen, aufs Geratewohl ein Buch herausziehen? Die Zeitung auf dem Tisch aufschlagen? Würden sie sich einen Stift nehmen und anfangen zu zeichnen, würden sie in den Werkzeugkeller gehen, um nach Werkzeug zu suchen, würden sie etwas Eigenwilliges bauen, würden sie eine Maschine Wäsche anwerfen (man darf ja mal träumen), würden sie in einem Kochbuch ein Kuchenrezept heraussuchen und anfangen zu backen, oder würden sie in ihre Schuhe schlüpfen und rausgehen auf der Suche nach anderen Kindern, die sich genauso langweilen, würden sie gemeinsam losziehen, noch mehr Jugendlichen begegnen, sich zum Spaß prügeln, zusammen kicken, sich gegenseitig schubsen, miteinander flirten, Verstecken spielen?

Ja, ich gehöre zu den Leuten, die davon träumen, dass ihre Kinder mehr Verstecken spielen.

Ich träume davon, dass meine Kinder mehr Zeit zum Nichtstun haben. Nein, nicht zum Nichtstun, sondern um ihre eigenen Sachen zu machen. Kindern und Jugendlichen fehlt heute die Zeit für all die Dinge, die nur sie selbst anstoßen können, für das kribbelnde Gefühl, das wir Langeweile nennen. Dieses Gefühl, das sie dazu bringt, dumme Sachen zu machen, kluge Sachen, lustige Sachen, große Dinge, Dinge, an denen sie wachsen. Und was noch wichtiger ist, dieses Gefühl, das sie zusammenbringt.

Ein Kampf findet statt um unsere Zeit. Und um die Zeit unserer Kinder.

So als hätten die grauen Herren angefangen, uns die Zeit zu stehlen.

Doch in der Realität tragen die grauen Herren keine Anzüge und rauchen auch keine Zigarren. Sie tragen fancy Turnschuhe, haben Tischtennisplatten in ihren Büros und leben im Silicon Valley oder in Peking. Und hinsichtlich der Bildschirmzeit ihrer eigenen Kinder sind sie ausgesprochen streng.[2],[3]

Glauben und Wissen

»Ich glaube« – diese zwei Wörter fallen in der Diskussion über Kinder und Bildschirme etwas zu oft. Auch meine eigenen Studien zum Thema haben mit diesen beiden Wörtern begonnen. »Ich glaube, Gewalt in Filmen führt zu aggressivem Verhalten.« Ausgehend von dieser These schrieb ich 1998 an der Uni eine größere Seminararbeit in Psychologie mit dem Titel »Massenmedien, Manipulation und Aggression«. Als sich die selbstbewusste Dreiundzwanzigjährige in das Thema vertiefte, stellte sich heraus, dass sie mit ihrer Einschätzung ziemlich danebenlag. Es gab keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Gewalt in Filmen und Aggression, es spielten noch viele andere Faktoren eine Rolle. Mir wurde klar, dass ich unter etwas litt, was man in der Medienwissenschaft als moralische Panik bezeichnet. Als ich später mein Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft aufnahm, war meine alte Skepsis vollends verschwunden.

Die Medienwissenschaft beruht auf einer neutralen, nicht wertenden Haltung gegenüber allen Medien, und diese Haltung habe ich mir zu eigen gemacht. Ich begann, in technologischen Innovationen spannende Analyseobjekte zu sehen.

In der Digitalisierungsdebatte wird oft zwischen Technologieoptimisten und Technologiepessimisten unterschieden. Letztere werden gern als Ludditen bezeichnet, in Anlehnung an eine Bewegung im England des 19. Jahrhunderts, in der Arbeiter aus Protest gegen die industrielle Revolution Maschinen zerstörten. Viele Väter und Mütter der Schuldigitalisierung sind selbst ernannte Technologieoptimisten. Aber Optimismus in einer Sache zu hegen, von der man keine Ahnung hat, ist bestenfalls naiv. Schlimmstenfalls ist es gefährlich. Wir sollten neue Technologien stets nüchtern betrachten. Vor allem, wenn wir wissen, dass jemand damit viel Geld verdienen wird. Und das gilt in Bezug auf Technologien fast immer.

Pessimismus wie auch Optimismus beruhen auf Glauben. »Ich glaube, das Digitale ist gekommen, um zu bleiben« dürfte der häufigste Satz in Diskussionen über Technologie sein.

Ich persönlich will in der Bildschirmdebatte von Optimismus und Pessimismus wegkommen. Ich will, dass wir empirisch und forschungsbasiert vorgehen. Wir müssen die Technologie testen und bewerten und dürfen sie erst dann einführen, wenn wir genau wissen, wie sie funktioniert, was sie mit uns macht, welche Folgen sie hat, was der Preis ist und was genau wir erreichen wollen. Außerdem, und das ist noch wichtiger, sollten wir sie einsetzen, weil wir echten Bedarf haben, und nicht, weil wir die Technologie um der Technologie willen nutzen wollen.

Ich will, dass wir von einer polarisierten Debatte wegkommen, in der die Menschen für oder gegen Bildschirme sind.

Wenn wir über Kinder und Technologie sprechen, geht es nicht darum, dass wir die Ersten sind, sondern die Klassenbesten.

Dafür brauchen wir Neutralität, Ruhe und Nüchternheit.

Als wir die Kindheit digitalisiert haben, spielte Nüchternheit keine Rolle. Wir haben unseren Kindern mit der gleichen Begeisterung Gadgets gekauft, die wir empfanden, als wir zum ersten Mal das elegante weiße Apple-Produkt in den Händen hielten, als wir aufgeregt drückten und wischten und kaum fassen konnten, was mit diesem magischen Gerät alles möglich war. Die Welt öffnete sich für uns gleich einem riesigen Loch, und wir ließen uns verschlingen.

Uns hat nicht nur Verliebtheit angetrieben, sondern auch die Angst, hinterherzuhinken. Altmodisch zu sein. In Norwegen ist diese Angst möglicherweise besonders ausgeprägt, denn im europäischen Vergleich sind norwegische Kinder und Jugendliche am meisten online.[4]

Wir glaubten, digitale Technologien zu nutzen, hieße, mit der Zeit zu gehen. Und wer will nicht mit der Zeit gehen?

Aber wir haben dabei die wichtigste Frage vergessen: Wird die Kindheit und Jugend dadurch besser?

Auf Spielplätzen gibt es internationale Normen, die verhindern, dass Kinder sich verletzen. Kinder werden mit Helmen, Gurten und Knieschonern gepolstert und gesichert. Unsere Autos haben Airbags, und moderne Kindersitze sind so kompliziert, dass man fast ein Ingenieurstudium braucht, um sie im Auto anzubringen. Mit digitalen Argusaugen verfolgen wir unsere Kinder durch Smartwatches und Apps und wissen jederzeit, wo sie sich aufhalten und mit wem sie zusammen sind.

Und dennoch haben wir sie auf die Welt der Algorithmen losgelassen.

Da sitzt unser Kind in seinem Zimmer, das eigentlich der sicherste Ort der Welt sein sollte, doch schon kommt ein Mann herein, schlingt ein Seil um die Deckenlampe und erhängt sich, zwei Jungen erschießen sich gegenseitig, ein Pärchen mit rasierten Genitalien demonstriert eine Penetration, bei der Liebe keine Rolle spielt, ein Mädchen beschreibt detailliert, wie man hungert, ohne dass die Eltern etwas davon mitbekommen, ein Macho erklärt, warum der Mann der Frau überlegen ist und es verdient, mehrere Geliebte auf einmal zu haben, und zwanzig Influencerinnen schminken sich und erklären dem Kind, wie es zu einer schöneren Ausgabe seiner selbst werden kann, dabei empfehlen sie Produkte im Wert von Tausenden von norwegischen Kronen.

Da sitzt unser Kind, lässt sich erschrecken und unterhalten, und dabei vergehen die Stunden. All diese Stunden, die ein Leben ausmachen.

Da sitzt unser Kind, verbunden mit der Welt und doch komplett allein.

Hallo, ich heiße Maja und bin Infoholikerin

Ich habe drei Söhne, die in den Jahren 2004, 2008 und 2010 geboren wurden. Während der älteste zu einer Zeit aufwuchs, als die digitale Technologie erst allmählich um sich griff, ist der jüngste ein sogenannter Digital Native. Alle drei sind sie Versuchskaninchen im digitalen Labor der Kindheit. Genau wie ich, als Elternteil, als Mensch.

Beim Schreiben dieser Zeilen spüre ich einen leichten Schmerz in der Schulter und der rechten Hand, nachdem ich viel zu viele Stunden mit dem Daumen über den Bildschirm gewischt habe. Ich bin ansonsten nicht suchtgefährdet. Weder bei Zigaretten, Drogen, Alkohol noch bei Essen. Doch das Internet hat mich im Griff.

Wenn nicht einmal ich, eine relativ selbstdisziplinierte und relativ harmonische Neunundvierzigjährige, meine Sucht in Schach halten kann, wie sollen es dann erst Kinder können?

Ich versuche, meine Internetnutzung mit Bildschirmzeit-Apps auf Computer und Handy zu regulieren, aber ich bin Expertin darin, mich selbst zu überlisten.

Der Internetreigen dreht sich in einem ewigen Kreis um den Satz »Ich will nur schnell noch«. Meine Abhängigkeit von den kleinen Dopaminschüben, die im Gehirn ausgelöst werden, wenn etwas Interessantes im Feed oder in der Nachrichtenbox auftaucht, ist mir bewusst. Wenn die Kinder sagen: »Jetzt hast du ja schon wieder das Handy in der Hand«, lege ich es schnell weg und entschuldige mich. »Da seht ihr’s«, sage ich, »ich bin auch süchtig.« Und es gefällt mir ganz und gar nicht, dass ich mich nicht unter Kontrolle habe. Ich nenne es Bildschirmscham, jenes Gefühl der Selbstanklage und Unzulänglichkeit, das aufkommt, wenn ich zulasse, dass digitale Versuchungen meine Zeit und Aufmerksamkeit auf Kosten von Aktivitäten dominieren, auf die ich größere Lust hätte, wodurch ich meine eigenen Ideale verrate. Bildschirmscham ist ein schmerzhafter innerer Konflikt.

Aber ist das denn so schlimm? Ich will ja nur kurz das Wetter checken, die Online-Zeitungen, E-Mails, Nachrichten, Facebook, Instagram, nur noch ein einziges Mal, ein einziger Klick, und dieser eine Klick kann doch keine große Rolle spielen? Und leben nicht alle so? So schlimm kann es doch gar nicht sein?

Kognitive Dissonanz ist ein Phänomen, das auftritt, wenn unsere Handlungen nicht mit unseren Werten übereinstimmen. Wir müssen eins von beiden ändern, um ein inneres Gleichgewicht zu erreichen. Dabei ist es wohl einfacher, die eigenen Werte zu ändern, das heißt sich einzureden, dass die intensive Bildschirmnutzung nicht so gefährlich ist, als die Handlung anzupassen, also die eigentliche Bildschirmnutzung.

Schließlich weiß ich, dass jeder einzelne Klick zählt. Mein Arbeitsprozess verschlechtert sich durch die vielen unnötigen digitalen Abschweifungen. Die ständige Selbstablenkung zerstört die Freude an der Arbeit, entzieht ihr nach und nach den Sinn. Darüber hinaus wirkt sich meine Handynutzung nachteilig auf die Menschen aus, die ich liebe.

In guten Phasen komme ich gegen die Sucht an: Ich widerstehe, erschaffe mir Systeme, schalte die Freedom-App (ja, sie heißt tatsächlich so) ein, die mich vom Internet abkoppelt. Und ich schaffe es, mein Handy in einem anderen Zimmer zu deponieren.

Bin ich aber müde, gestresst oder traurig, gerate ich wieder in den Internetreigen hinein. Die Algorithmen fordern zum Tanz auf, ich nehme das Handy in die Hand und lasse mich willenlos treiben, verabscheue mich selbst dafür. Das Handy ist wie ein Partner, der mir nicht guttut und mir Energie entzieht, von dem ich aber trotzdem nicht loskomme. Am liebsten würde ich es gegen die Wand knallen, aber ich surfe weiter. Und vernachlässige die gute Arbeit und alles andere, womit ich mein Leben gern füllen würde.

Aus diesem Reigen will ich aussteigen, doch ich weiß nicht, wie. Noch mehr will ich, dass meine Kinder da rauskommen.

Lasst Sokrates in Frieden ruhen

Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von zweiundachtzig Jahren verbringt ein Kind, das täglich eine Stunde am Handy sitzt, rund dreißigtausend Stunden vor dem Bildschirm. Das sind dreieinhalb Jahre. Oder die Arbeitszeit eines Vollzeiterwerbstätigen über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren.

Im Schnitt nutzen wir unser Handy vier Stunden pro Tag. Vier Stunden pro Tag heißt etwa vierzehn Jahre. Oder die Arbeitszeit von einundsechzig Jahren Erwerbstätigkeit.

Vierzehn Jahre eines Lebens.

Vierzehn Jahre sind ein Leben.

Viele Jugendliche nutzen ihr Handy weit mehr als vier Stunden am Tag. Sie sind mehr oder weniger ständig online. Die Apps beherrschen ihre Zeit und ihr Leben.

Und wir Eltern sind beunruhigt.

Das Gefühl hat uns nicht plötzlich überfallen. Es hat sich an uns herangepirscht, zunächst als ein leiser unharmonischer Ton, der dann jedoch an Lautstärke zugenommen hat, bis er zu einem Basston in unserem Leben geworden ist.

Ich weiß nicht, wie oft ich schon mit anderen Eltern über die Bildschirmnutzung gesprochen habe. Ich weiß nicht, wie oft das Thema Gegenstand von Elternabenden oder Elternratssitzungen war. Gleich hinter Verkehrsunfällen gilt die Bildschirmnutzung von Kindern und Jugendlichen als die größte Sorge moderner Eltern.[5]

»Wie macht ihr das, wie löst ihr das?«, fragen wir uns gegenseitig. Und dann tauschen wir uns über unsere Erfahrungen aus, über Lösungen oder fehlende Lösungen, über die Auseinandersetzungen mit unseren Kindern zum Thema Bildschirmnutzung und über unsere Beunruhigung.

Wir sind beunruhigt, weil wir merken, wie unsere Kinder auf die Nutzung digitaler Gadgets reagieren. Wir sehen, wie viel Spaß die Kinder mit Apps und Spielen haben, aber wir erleben auch ihren Ärger, wenn sie das Gerät weglegen sollen – diesen ganz speziellen Bildschirmgroll. Wir erleben, wie unglaublich schwierig es ist, ihnen Grenzen zu setzen, da der Bildschirm Kinder wie kaum etwas anderes in seinen Bann zieht, vielleicht mit Ausnahme von Zucker, und wir sehen, wie Kinder sich von Apps und Spielen fesseln lassen, die eigens dafür gemacht wurden, sie zu fesseln, und zwar von Technologieunternehmen, die an der Zeit, die Kinder mit diesen Apps und Spielen verbringen, Geld verdienen. Außerdem haben wir gesehen, wie ausgelassen unsere Kinder sein können, wenn sie sich vom Bildschirm lösen, wenn sie Trampolin springen, intensiv mit Gleichaltrigen spielen, Ort und Zeit vergessen (und ja, vielleicht sogar Verstecken spielen), und wir haben überlegt: Warum können sie das nicht viel öfter haben? Wie viel mehr Spaß könnte ihnen ihr Leben machen.

Wir sind beunruhigt, weil wir feststellen, dass unsere Kinder genau wie wir Anzeichen von Sucht zeigen.

Leiden wir an moralischer Panik?

Für den Begriff gibt es in den Medienwissenschaften mehrere Definitionen, häufig wird er aber für die Überreaktion auf ein neues Medienphänomen verwendet. Die Überreaktion tritt plötzlich auf, daher das Wort Panik, und die Panik wird oft von den Eliten ins Feld geführt. Und ja, sie ist wirklich unbegründet und geht recht schnell vorbei. So verhielt es sich zum Beispiel, als das Radio aufkam. Oder auch in den Anfängen von Comics.

Es ist jedoch keineswegs moralische Panik, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder von einem digitalen Gadget abhängig sind.

Jahrelang haben wir versucht, die guten Ratschläge von Schule und Gesellschaft zu befolgen, wir haben uns für die Mediennutzung unserer Kinder interessiert, haben mit ihnen Computerspiele gespielt, Snaps verschickt, digitale Familiengruppen gegründet. Wir haben erkannt, dass einiges von dem, was wir am Bildschirm tun, Spaß macht und nützlich ist. Aber das verhindert nicht, dass es unseren Kindern nicht gelingt, sich Grenzen zu setzen. Der Bildschirm nimmt im Leben unserer Kinder so einen großen Raum ein, dass sie all die wichtigen Dinge verpassen, die für ihre Entwicklung als Menschen nötig sind. Es ist keine moralische Panik, den Blick vom Bildschirm zu nehmen und zu sagen, dass unsere Kinder ein Leben in 4D und nicht in 2D brauchen.

Wir sind eine Elterngeneration, die im Dunkeln tappt und sich alleingelassen fühlt.

Es ist an der Zeit, mit den Begriffen moralische Panik und Medienpanik aufzuräumen.

Gleichzeitig sollten wir auch mit Sokrates aufräumen.

Sokrates, werden Sie fragen, wie ist der denn in diese Debatte reingeraten?

»Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten, schwatzt, wo sie arbeiten sollte, widerspricht ihren Eltern und tyrannisiert ihre Lehrer.«

Diese Aussage wird oft Sokrates zugeschrieben, aber sie reicht im Grunde nicht weiter zurück als bis zu einer Abhandlung des Cambridge-Studenten Kenneth John Freeman aus dem Jahr 1907. Freeman behauptete, er habe in diesen wenigen Zeilen die generelle Haltung der Antike gegenüber jungen Menschen zusammengefasst, ohne dabei Sokrates zu erwähnen (der übrigens zum Tod verurteilt wurde, weil er seine jungen Anhänger unter anderem zur Missachtung von Autoritäten ermuntert hatte). Im Jahr 1922 schrieb die Oakland Tribune das Zitat fälschlicherweise Sokrates zu.[6] Seitdem sind diese Zeilen von Herrn K.J. Freeman zum Lieblingszitat derer avanciert, die Eltern mit Bildschirmangst raten, sich zu entspannen.

Aber liebe Leute, an alle, die gern Comic-Panik und falsche Sokrates-Zitate in die Debatte einbringen: Wir sind nicht beunruhigt, weil wir Erwachsenen nicht verstehen, wie die Kinder von heute leben, oder weil die Kinder und Jugendlichen von heute schlimmer sind, als wir es waren, weil sie schlechtere Menschen sind. Wir sind beunruhigt, weil wir eins feststellen: Unsere Kinder haben wegen ihrer Bildschirmnutzung ein schlechteres Leben.

Generation Trist

Die großen Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Seit Anfang der 2010er-Jahre ist die Zahl psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen explosionsartig angestiegen. Der Anteil derjenigen, bei denen Fachärzte eine psychische Störung diagnostizieren, hat sich in den letzten zehn Jahren erhöht, insbesondere bei Mädchen und Frauen im Alter von zwölf bis vierundzwanzig Jahren. Im selben Zeitraum hat auch der Konsum von Medikamenten gegen psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. Das Norwegische Institut für öffentliche Gesundheit verweist darauf, dass es sich hierbei um einen internationalen Trend handelt, eine Menge anderer Länder legen ebenfalls entsprechende Berichte vor.[7]

Auch die jährlichen Schülerbefragungen in Norwegen zeigen ernüchternde Ergebnisse. Die Motivation der Kinder und Jugendlichen für die Schule nimmt ab, desgleichen ihr Wohlergehen. Die Mobbingraten steigen stark an. Der negative Trend ist bei jenen Schülerinnen und Schülern am stärksten, die zuvor positive Erfahrungen mit ihrem Lernumfeld gemacht haben, das heißt bei denen, die sich wohlgefühlt haben.

»In unserer Familie benutzen wir nicht das alberne Wort Herausforderung, wenn das, wovon wir sprechen, ein echtes Problem ist«, sagt mein Vater immer.

Ich höre daher auf meinen Vater und sage es, wie es ist: Wir haben ein Problem.

Nein, wir haben mehrere Probleme: ein Befindlichkeitsproblem, ein Motivationsproblem, ein Gesundheitsproblem.

Oder ein »massives Problem der öffentlichen Gesundheit«, wie Steinar Krokstad, Professor für Sozialmedizin an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Trondheim es nennt, als ich ihn dazu befrage. Als einer der führenden norwegischen Experten für öffentliche Gesundheit interessiert er sich für die großen Zahlen, und Krokstad äußert sich sehr klar: »Wir sehen in der öffentlichen Gesundheit einen sehr besorgniserregenden Trend, und wir müssen als Gesellschaft handeln. Jetzt.«

Aber sind denn daran Handys und soziale Medien schuld?

In ihrem Buch Mein Kind, sein Smartphone und ich: Warum es so wichtig ist, die neue Generation zu verstehen (2018) hat die amerikanische Psychologieprofessorin Jean Twenge aufgezeigt, dass der Anstieg von Angstzuständen und Depressionen bei Jugendlichen mit dem Einzug des Smartphones in unsere Gesellschaft zusammenfällt. iGen ist die Generation der nach 1995 Geborenen. Sie sind im Handyzeitalter aufgewachsen, und das fordert seinen Tribut. Im Herbst 2023 fasst Twenge die vergangenen Jahre und die vorliegenden Forschungsergebnisse zusammen. Sie hat nach Erklärungen für die Zunahme von Depressionen und Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen gesucht, die nicht auf Handys und soziale Medien zurückzuführen sind, aber keine gefunden. Twenge erklärt, warum andere Phänomene wie die Pandemie, Druck in der Schule, die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit oder die Klimakrise keine adäquaten Erklärungen für die Zunahme psychischer Erkrankungen sein können.[8]

Krokstad unterstützt diese Schlussfolgerung: »Es gibt keine alternative Hypothese. Zeitlich fällt die negative Entwicklung mit der rasanten Verbreitung von Smartphones und der Nutzung sozialer Medien bei Kindern und Jugendlichen zwischen 2012 und 2020 zusammen. Wenn eine ganze Bevölkerung auf diese Weise beeinflusst wird, sprechen wir von großen Veränderungen.«[9]

Vielleicht haben Sie aber auch gelesen, dass soziale Medien und Bildschirmnutzung etwas Gutes sein können? Die Forschung zu den Auswirkungen von sozialen Medien ist mitunter verwirrend, es werden individuelle Daten verwendet, um Schlussfolgerungen auf Ebene der Gesamtbevölkerung zu ziehen. »Wenn man sich hingegen Daten der Gesamtbevölkerung und die Veränderungen beim Auftreten psychischer Probleme in der Bevölkerung im Zeitverlauf anschaut, verblassen nicht selten individuelle Ursachen im Vergleich zur Bedeutung veränderter sozialer Verhältnisse, die jeden Einzelnen betreffen«, erklärt Krokstad.

Manche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass sich kurzfristig kein Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und sozialen Medien nachweisen lässt. Auch gibt es Studien, die behaupten, positive Auswirkungen der Handynutzung und der Verwendung sozialer Medien gefunden zu haben. Tobias Dahl und Njål Foldnes sind Statistiker und arbeiten an einem Projekt zu Fehlschlüssen, die bei vielen Studien zu den Auswirkungen sozialer Medien gezogen werden. Die beiden gehen davon aus, dass Wissenschaftler dabei etwas unberücksichtigt lassen, was sie COMO nennen – Cost of Missing Out. »Etwas Schädliches kann gesund wirken«, erklären sie am Beispiel des Rauchens: »Auf einem Schulhof, auf dem alle rauchen, fühlen sich die wenigen, die nicht rauchen, möglicherweise weniger wohl als die Raucher. Soll der Schulleiter deshalb allen das Rauchen empfehlen?«[10] Gleiches gilt für die sozialen Medien: Jugendliche, die keine sozialen Medien nutzen, werden sich von der Gemeinschaft ausgeschlossen fühlen, genau wie die Nichtraucher, die auf dem Schulhof allein herumstehen. Sie werden daher eine geringere Lebenszufriedenheit angeben als die Nutzer sozialer Medien. Dies spiegelt sich in den Forschungsergebnissen wider und gleicht die negativen Auswirkungen aus. Stellt die Presse die Forschungsergebnisse dann vereinfacht dar, weil sie vor allem auf höhere Klickzahlen aus ist, landet man am Ende bei Schlagzeilen im Stil von: »Soziale Medien sind ebenso gefährlich wie der Verzehr von Kartoffeln.«[11]

Halten wir fest, was wir wissen. Kinder und Jugendliche sind trauriger denn je, und die wichtigste Veränderung, die in den letzten Jahren in ihrem Leben stattgefunden hat, ist die Dauerpräsenz von Bildschirmen aller Art.

Wir haben ein Problem im Bereich der öffentlichen Gesundheit, und wir haben einen klaren Indikator, was die Ursache dafür ist.

Es ist an der Zeit, bei der Bildschirmnutzung in Schule und Freizeit die Beweislast umzukehren. Nicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten beweisen müssen, dass die Inhalte schädlich sind, ehe wir eine Regulierung vornehmen, vielmehr sollte die Gesellschaft von den Anbietern von Inhalten den Nachweis verlangen, dass die Apps eine positive Ergänzung für das Leben von Kindern und Jugendlichen darstellen, bevor wir ihre Nutzung gestatten.

Die Forderung nach Beweisen seitens unabhängiger Wissenschaftler, wohlgemerkt solchen, die nicht von der Tech-Industrie bezahlt werden, ist insbesondere deshalb wichtig, weil die Entwickler der Dienste, mit denen unsere Kinder so viel Zeit verbringen, viel Geld daran verdienen.

Wir wissen nicht, ob die massive Bildschirmnutzung im Leben von Kindern etwas Gutes bewirkt, also müssen wir sie regulieren und auch unsere gesellschaftlichen Normen ändern. Gern können wir dann wieder mehr zulassen, wenn die Forschung zeigt, dass Bildschirmzeit zu einer Verbesserung der Kindheit führt.

Wir haben nicht wirklich viel zu verlieren, aber enorm viel zu gewinnen.

Teil 2 Was entgeht unseren Kindern?

»Ich weiß nicht«, sagte Momo eines Tages, »es kommt mir so vor, als ob unsere alten Freunde jetzt immer seltener zu mir kommen. Manche hab’ ich schon lang nicht mehr gesehen.« […]

»Ja«, meinte Gigi nachdenklich, »mir geht’s genauso. Es werden immer weniger, die meinen Geschichten zuhören. Es ist nicht mehr wie früher. Irgendwas ist los.«

Wertvolle Zeit

Wie sollte eine Kindheit aussehen? Oder eine Jugend?

Ein durchschnittlicher norwegischer Zehnjähriger checkt noch vor dem Aufstehen sein Handy und hält es auf dem Weg zur Schule in der Hand. In der Schule wird das Handy von einem iPad oder einem Laptop ersetzt, und in der Mittagspause läuft auf dem Smartboard ein Film. Kommt das Kind nach Hause, schaltet es den Fernseher oder den Gaming-PC ein. Dann folgen Abendessen und Hausaufgaben auf dem digitalen Schulgerät. An ein paar Abenden in der Woche hat das Kind eine Stunde Bildschirmpause, während es im Fußball- oder Handballtraining oder bei der Orchesterprobe ist. Danach darf es vielleicht noch ein wenig mit Mama und Papa fernsehen, und anschließend geht’s ins Bett, oft ein bisschen zu spät, weil alle die Folge noch zu Ende sehen wollen. Und das Handy, das auch als Wecker dient, nimmt das Kind mit ins Bett, um noch einem Hörbuch zu lauschen und vor dem Einschlafen ein letztes Mal TikTok und Snapchat zu checken.

Bei vielen Jugendlichen sieht der Alltag ähnlich aus. Möglicherweise haben sie den Ballsport gegen ein paar Abende pro Woche im Fitnessstudio ausgetauscht. Oder sie haben gar kein Training mehr und schlafen noch weniger, weil ihr Handy sie um den Nachtschlaf bringt.[12]

So sieht ein normales Kinderleben aus, eine normale Jugend.

Aber ist das auch ein gutes Leben?

Leben ist Zeit, und Zeit ist Leben.

Wir alle leben mit einer Uhr über dem Kopf, die Sekunde für Sekunde dem Tod entgegentickt. All die Tage, die kommen und gehen – diese Tage sind alles, was wir haben.

Und Zeit ist relativ. In der Kindheit ist ein Jahr unendlich lang, die Entwicklung, die ein Kind durchläuft, der ständige Veränderungsprozess, in dem es sich befindet, hat zur Folge, dass Erfahrungen, die man in Kindheit und Jugend macht, prägend sind für den Rest des Lebens.

Das erste Buch, das uns wirklich beeindruckt, bleibt uns bis zum Tod erhalten. Die Lieder, die man als Kind gelernt hat, vergisst man nie. Kindheitserinnerungen gehören zu den letzten Dingen, die wir einbüßen, wenn die Demenz uns einholt.

Als Kind und als Jugendlicher hat man in kurzer Zeit viel zu tun und enorm viel zu lernen.

In Gesprächen mit anderen Eltern, die Kinder im Alter meines Ältesten haben, sehe ich ein großes Engagement angesichts der Behandlung, die die Geburtenjahrgänge 2002 bis 2005, also Schülerinnen und Schüler, die 2020 bis 2022 in der Oberstufe waren, während der Pandemie erfahren haben. Dies gilt insbesondere für Jugendliche in den Großstädten, wo die Maßnahmen besonders drastisch waren. Uns eint eine gemeinsame Wut auf die Behörden angesichts dessen, was den Jugendlichen angetan wurde.

Es hat seine Gründe, dass wir diese Jahre als prägend erachten. In der Oberstufe soll man neue Freunde kennenlernen, seinen eigenen Stil finden (der zwar dem der Freunde ähnelt, sich aber dennoch wie der eigene anfühlt) und Beziehungen knüpfen, die einen vielleicht für den Rest des Lebens begleiten. In diesen Jahren entdecken wir Bücher und Filme, die uns prägen, wir entwickeln eine Vorliebe für bestimmte Musik, die wir oft auch noch mit vierzig hören (geben wir es zu).

Wir verlassen immer häufiger unser Elternhaus und verbringen zunehmend mehr Zeit mit unseren Freunden. Wir blamieren uns, fallen auf die Nase und stehen wieder auf. Wir erleben intensive Momente der Zusammengehörigkeit und intensive Momente der Einsamkeit. Wir entdecken die Liebe. Und all das geschieht in Verbindung mit anderen Menschen.

Die Jugendlichen waren jedoch zwei Jahre lang in ihrem Kinderzimmer eingesperrt. Ihr einziger Kontakt zur Welt erfolgte über Computer und Handys. Sie haben viel verpasst, wie viel wissen wir noch nicht, doch die UNESCO weist darauf hin, dass der unkritische Einsatz von Technologie während der Pandemie zu Ausgrenzung, Ungleichheit, unbeabsichtigten Schädigungen und einer Aufwertung von Lernmodellen geführt hat, die Technologie, Maschinen und Profit über den Menschen stellen. Die einseitige Betonung der digitalen Lehre hatte zur Folge, dass weder andere Unterrichtsformen in Betracht gezogen noch Alternativen ausprobiert wurden. Auch hat sie Diskussionen über Schulschließungen unterbunden.[13]

Die Gesellschaft schuldet diesen Jahrgängen eine öffentliche Entschuldigung, aber das ist ein anderes Thema.

Wie dem auch sei: Die Pandemie hat uns in aller Deutlichkeit gezeigt, dass das Leben nicht über einen Bildschirm gelebt werden kann. Denn wenn Kinder und Jugendliche große Teile ihrer wachen Zeit vor einem digitalen Gerät verbringen, verpassen sie das, worum es im Leben geht. Sie verpassen Aktivitäten, die gesund, glücklich und kreativ machen, die Schmerz und Freude bereiten und die sie zu guten Menschen machen. Nicht zuletzt verpassen sie einander, verpassen andere Menschen, jene lebenswichtige Gemeinschaft, die wir Herdentiere brauchen.

Das stärkste Band

Wenn es um die Regulierung der Bildschirmnutzung geht, lautet ein beliebtes Argument auf Elternabenden: »Wie können wir unseren Kindern sagen, dass sie ihre Handys nicht benutzen sollen, wenn wir Erwachsenen ständig am Handy hängen? Leute, wir müssen bei uns selbst anfangen!«

Oft wird es mit einem vielsagenden Augenzwinkern vorgetragen, denn wir wissen ja, dass wir es selbst nicht schaffen, vom Handy wegzukommen, oder?

Dieses Argument ist nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver.

Wenn wir Erwachsenen süchtig sind und digitale Geräte übermäßig lange nutzen, ist das kein Argument dafür, dies auch bei unseren Kindern zuzulassen. Ganz im Gegenteil. Das wäre so, als würden wir sagen, lasst unsere Kinder Alkohol trinken, nur weil wir selbst ein Alkoholproblem haben.

Es gibt viele Dinge, die Erwachsenen erlaubt sind und die wir Kindern nicht gestatten. Der Konsum verschiedenster Drogen beispielsweise, Autofahren, Sex.

Diese Art von Whataboutismus zeugt von Faulheit. Alle Vorschläge, etwas gegen die Bildschirmnutzung unserer Kinder zu unternehmen, werden abgelehnt, weil unsere eigene Bildschirmnutzung genauso ausgeprägt ist.

Aber wir müssen in Norwegen Klimamaßnahmen ergreifen, selbst wenn China weiterhin Kohle verbraucht.

Zugleich ist das Argument absolut richtig: Es stimmt, dass wir bei uns selbst anfangen müssen. Denn das Eindringen der Bildschirme in unser Leben beeinflusst die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen. Und manchmal schadet es dieser Beziehung auch und damit der Entwicklung des Kindes.

Mit das Traurigste, was ich erlebe, sind Kleinkinder, die vergeblich um die Aufmerksamkeit von Mama oder Papa kämpfen, während ihre Eltern auf das Handy starren. So wie es mich auch traurig stimmt, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich meinen Kindern keine Aufmerksamkeit schenke, weil ich auf mein Handy schaue. In der norwegischen Mütterberatung hat man das Problem erkannt und auch die Richtlinien für Pflegekräfte geändert. Die elterliche Nutzung von Handys, Bildschirmen und sozialen Medien ist nun ein Thema, das sowohl bei der vierwöchigen Nachsorgeuntersuchung als auch bei den neuerlichen Kontrollen des Kindes im Alter von sechs Monaten, zwei Jahren und vier Jahren angesprochen wird.[14]

Eine befreundete Lehrerin bezeichnet Kinder, die im Handyzeitalter geboren wurden, als Sieh-mich-Generation.