Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plataforma

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

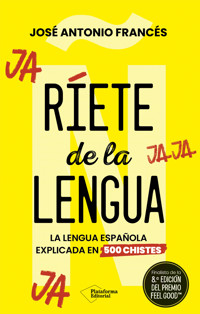

Ríete de la lengua te conducirá por todos los caminos y requiebros de nuestra gramática, pero para ello solo utilizará chistes como forma de ilustrar los conceptos básicos de la lengua española. Un libro singular que mantiene un magnífico equilibrio entre el rigor filológico y el humor, repleto de chistes, digresiones y todo tipo de anécdotas lingüísticas que nos garantizan una lectura para tomársela muy en serio. O no.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

«Hay que tomarse en serio la lengua: quitarle solemnidad es el primer paso. Ríete de la lengua es una pizarra seria explicada por un profesor cercano».

LOLA PONS

Historiadora de la lengua

«Pasapalabra combina el entretenimiento con el gusto por las palabras. Me alegro de que un paisano mío, por otras vías, haya hecho de las palabras una forma de diversión y de cultura».

ROBERTO LEAL

Presentador de televisión

«Los que usamos el humor como bálsamo para sobrellevar la actualidad, celebramos este libro con complicidad y alegría. Hacer reír con una gramática es un feliz hallazgo».

CARLOS HERRERA

Locutor

«Hagamos el humor y no la guerra. Llevar el humor hasta la gramática me parece un acierto digno de la mejor de las suertes, incluso pasar por la caja registradora de una librería, que es otra forma de hacer cultura».

ANTONIO DE LA TORRE

Actor

«Ríete de la lengua es una gramática tan divertida, que permite que el sujeto de la oración “José Antonio Francés se lleva a sus lectores al huerto” sea “sus lectores”, porque nos tiene sujetos».

FERNANDO IWASAKI

Escritor y periodista

Ríete de la lengua

La lengua española explicada en 500 chistes

José Antonio Francés

Prólogo de Antonio Narbona

Primera edición en esta colección: octubre de 2024

© José Antonio Francés, 2024

© del prólogo, Antonio Narbona

© de las ilustraciones del interior, Javier Hermida

© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2024

Plataforma Editorial

c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona

Tel.: (+34) 93 494 79 99

www.plataformaeditorial.com

ISBN: 978-84-10243-60-6

Diseño de cubierta: Isabel González (@muchacha_pinta)

Fotocomposición y realización de cubierta: Grafime, S.L.

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).

Índice

Prólogo, de Antonio NarbonaDel chiste a la lengua1. Los chistes en la comunicación2. Los chistes en la fonética3. Los chistes en la ortografía4. Los chistes en la morfología5. Los chistes en el léxico6. Los chistes en la semántica7. Los chistes en los textosCoda o traca finalPrólogo

Los profesores de lengua tenemos merecida fama de poco graciosos. Eso no quita para que, al escuchar un chiste, un servidor disfrute como el que más, sobre todo, si es «lingüístico» (¿hay alguno que no lo sea?). A entender y explicar los usos idiomáticos he dedicado casi toda mi vida, lo cual, bien mirado, también tiene su gracia. Pero en las raras ocasiones en que me he atrevido a contar un chiste, he acabado «destrozándolo».

Como ocurre en las conversaciones coloquiales, en este libro los chistes no son «destripados» (hacer spoiler, se prefiere decir ahora). Lo que se pretende —y consigue— es que, al «jugar con la lengua», se aprenda a conocerla. Y, aunque pueda parecer que, en este repertorio de chistes, no todos sean igual de ocurrentes y graciosos, ninguno queda fuera de lugar. Es la oportuna contextualización lo que aporta a cada uno su valor como instrumento didáctico... sin dejar de provocar la risa. Confieso que, en no pocas ocasiones, la risa me ha quebrado la lectura «silenciosa» (reflexiva) de esta divertida obra.

Es sano reír y hacer reír con —no de— la lengua—. En Andalucía, región en la que vivo, es frecuente, como en casi todas partes, que unos se burlen de ciertos usos idiomáticos (especialmente hábitos articulatorios) practicados por otros, en general con menor competencia idiomática. Sin embargo, el autor de este libro, que enseña lengua española en Sevilla, no adopta una actitud victimista ni jactanciosa, se diría que simplemente sigue el juego a unos y otros...

—Dicen que los andaluces se comen las eses.

—Pues mi vezino, por comerze las zetas, ze ha envenenao.

Todo ello, sin ocultar las consecuencias escatológicas a que conduce, por ejemplo, confundir heces y eses. En el fondo, el equívoco, la polisemia, la ambigüedad... emanan de la transgresión (aparente) del principio básico que rige la comunicación verbal, la tendencia a ser relevante (máxima eficacia con el mínimo esfuerzo). El chiste obliga al receptor a no dejarse llevar por el sentido esperable para inferir la verdadera intención del emisor. Tal operación no tiene que ver solo con la pronunciación, sino también con la morfología, la sintaxis o el léxico, a menudo conjuntamente. He aquí una muestra:

—Carmen, ayer me dijeron unas vecinas que soy feo.

—No te preocupes, a mí me han dicho cosas peores.

—Eso me consuela. ¿Y qué te han dicho?

—Que eres muy guarro.

Les aseguro que el libro está plagado de chistes mejores que este, y, desde luego, del todo «eficaces» para conseguir el propósito perseguido: reír enseñando, o enseñar riendo. Una simple palabra, de significado no marcado, puede convertirse, gracias al contexto, en la clave del intrincado proceso interpretativo que lleva a cabo el oyente para desvelar el camuflado sentido intencional:

El encargado de recursos humanos le reprocha la impericia a un candidato:

—Ha suspendido todas las pruebas de acceso. ¡¿Cómo ha podido poner usted en el currículum que era superdotado?!

—Solo de cintura para abajo.

Y así, sin esfuerzo adicional alguno por su parte, el lector va descubriendo o comprobando que es el uso el que en la lengua manda.

Nada pertinente de la lengua escapa a la observación de J. A. Francés en esta amena obra. Si el libro ha sido concebido para sacudir la conciencia de los usuarios del español, que, al tiempo que esbozan una sonrisa o se desahogan con una sonora carcajada, aprenden las posibilidades de su lengua, cabe decir que la misión está más que cumplida. Que ustedes lo pasen bien.

Antonio Narbona

Correspondiente de la RAE por Andalucía, Catedrático Emérito de la Universidad de Sevilla, y miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

Del chiste a la lengua

El estudio de la lengua tiene muy mala prensa. En la clasificación de calamidades que azotan a la humanidad, las clases de lengua ocupan un lugar destacado, solo por detrás de la amenaza climática y las letras de reguetón. Cada vez que una persona menciona la palabra «gramática», un escalofrío recorre la espalda de un antiguo alumno y un gatito muere en el cielo. Esto es así... y para defender la tesis contraria, como haremos en este libro, hay que tener mucho valor...

—Arriba las manos, esto es un atraco. ¿Tiene algo de valor?

—Nada de nada. ¡Soy un cobarde!

Esta idea de la lengua como una refinada maquinaria de tortura está muy extendida en la sociedad, y no digamos entre esas legiones de estudiantes que le temen a la asignatura más que a una notificación de Hacienda.

El maestro le pregunta al alumno:

—Luisito, ¿cómo te imaginas la escuela ideal?

—Cerrada, señor profesor, cerrada.

¿Por qué la reflexión y el estudio de esa herramienta que usamos a diario, en casi todos los actos de nuestra vida, nos resultan tan tediosos y crípticos como una declaración de la renta? ¡Qué grandísimo misterio!

Sin embargo, a los hablantes nos ocurre como a los enamorados, ¡nos encanta jugar... con la lengua! Y es que los significados de las palabras son traviesos, gamberretes, escurridizos como los peces...

—Mi hijo se encuentra como pez en el agua en su nuevo trabajo.

—¿Y qué hace?

—Nada.

Nada por aquí, nada por allá... y llegamos al chiste, que podría ser una respuesta didáctica a este gran enigma. El chiste no es otra cosa que un juego de palabras, un juego con las palabras. Esto lo sabía muy bien el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante:

¡Ay, José, así no se puede!

¡Ay, José, así no sé!

¡Ay, José, así no!

¡Ay, José, así!

¡Ay, José!

¡Ay!

Jugar, tal vez esa es la clave, jugar con las palabras para desterrar esa nociva idea de que la lengua es un sofisticado suplicio en el que no tiene cabida ni la curiosidad, ni el disfrute, ni el placer. Este es el segundo y fundamental objetivo de esta publicación (el primero queda en el ámbito de la privacidad financiera de su autor): convencer a los hablantes de que, con este engendro editorial que tienen entre las manos, se pueden echar unas risas mientras se aprende lengua:

—¿Cómo habéis bautizado al niño?

—Elengendro.

—¡Será Alejandro...!

—Se nota que aún no lo has visto...

Tampoco hace falta saber qué es un parónimo para comprender el chiste anterior, pero, mediante la risa que provoca, mediante el juego entre las formas y los significados, tal vez sea más fácil llegar a la curiosidad por saber cómo funcionan y operan los resortes de nuestra lengua.

El juego es esa costumbre que los niños pierden cuando se convierten en seres más tristes... y adultos. Se trata, pues, de regresar al origen, de lanzarse a la piscina del idioma y jugar, jugar con las palabras como hacen los chistes, jugar como juegan y aprenden los niños... En los juegos lingüísticos late siempre un elaborado uso de la lengua, donde se confrontan dos o más significados en un contexto en el que todos son posibles.

—Buenos días, quiero estudiar Ciencias Políticas.

—Muy bien, coja ese sobre.

—¿Ya? ¿Tan pronto?

—Es la matrícula, joven.

Sobre el doble significado de sobre...sobran las explicaciones, aunque es evidente que estos estudiantes de Política quieren sacar... sobresaliente.

El chiste, en suma, es un buen vehículo para adentrarse en la complejidad de la lengua y el maravilloso universo de la polisemia o del lenguaje figurado. Si cada palabra significase solo una cosa, sería muy fácil aprender idiomas. Pero nada es tan sencillo, si bien en esa dificultad, precisamente, es en donde el chiste agarra con fuerza...

Un pez en el cine, ¿es un mero espectador?

Un ligue de abril, ¿es un rollito de primavera?

No hay parcela de la lengua, desde la fonética hasta la semántica, en la que los chistes no hagan de las suyas. Se puede hacer una gramática de la lengua española saltando de chiste en chiste. Y es que hasta en el concepto lingüístico más abstracto, hasta en la parcela más árida de la gramática, podemos encontrar siempre un chiste que nos ilumine el entendimiento, nos alegre la mañana y nos haga mejores usuarios de la lengua.

Bajo este convencimiento subyace la idea de que podemos mejorar el dominio de nuestra lengua realizando radiografías de los chistes, es decir, aprovechando su potencial humorístico para despertar la curiosidad por la gramática. Por ese motivo este manual está recomendado por las autoridades sanitarias para esos aguerridos docentes que no han sucumbido a la melancolía de la burocracia educativa y aún acuden felices a sus clases.

En este sentido, este libro oscilará entre las lecciones amenas de una gramática alternativa y canalla, y la reflexión distendida sobre las relaciones entre los chistes y la lengua. Conocer estos entresijos, con toda seguridad, nos hará un poco más hábiles en cualquiera de las ocupaciones con las que honradamente nos ganemos la vida, incluida la jardinería:

—¿Qué le dice un jardinero a su novia?

—Disfrutemos mientras podamos.

El humor es una cosa muy seria, como decía Winston Churchill. Pero para algunos profesionales del gremio la comicidad es antónimo bastardo del rigor, y solo se puede merodear por la lengua desde el sufrimiento y el sacrificio de cualquier forma de placer. Nada más desafortunada que aquella sentencia popular que decía: «la letra con sangre entra».

La lengua entra mejor con humor. Filología significa amor (y humor) a las palabras. Ríanse de la lengua. Es bueno para el cutis y la tensión arterial. ¡Incluso para la cuenta corriente de este humilde juntador de letras!

1.Los chistes en la comunicación

A ver si nos entendemos...

La comunicación humana falla más que el wifi de la oficina. Las dificultades en la comunicación vienen desde el origen de los seres humanos. Este problema ya lo encontramos en los mitos religiosos, como en el relato de la torre de Babel, en el que estas adversidades se presentan como un castigo divino a la arrogancia de los hombres. No sabemos si este escollo, tan antiguo como la humanidad, merece el rango de desgracia, como aparece en el relato bíblico, pero lo que sí parece seguro es que la comunicación se trata de una parcela bien abonada para los chistes.

El ser humano tiene una naturaleza comunicativa. Las personas no viven en cuevas recónditas aisladas del mundo, salvo algunos adolescentes japoneses. Las personas nos comunicamos con nuestros semejantes, necesitamos interactuar para desarrollarnos como individuos y que nuestra vida tenga un propósito. Vivimos en comunidad, palabra de la misma familia que comunicación, y que procede de común, que es lo que se comparte entre varios...

—¡Tú y yo tenemos tantas cosas en común!

—¡Saca tu cuchara ahora mismo de mi plato!

De igual modo, privar a un ser humano de la palabra es despojarlo de su propia naturaleza, y, no en balde, uno de los males de nuestro tiempo no es otro que la soledad y la incomunicación...

—Me cuesta mucho confesarte esto, pero cada vez me siento más solo.

—Su tabaco, gracias.

Podemos reducir la comunicación al trasvase de información entre dos o más personas. Somos una especie muy comunicativa, incluso compulsivamente comunicativa como le pasa al protagonista de este chiste:

—¿Cuál es su peor defecto?

—Me meto siempre en conversaciones ajenas.

—¡A usted no se lo preguntaba!

—Perdón...

La realidad, sin embargo, es un poco más compleja. ¿La comunicación es solo humana? ¿Acaso no existe comunicación entre seres humanos y animales? ¿Se comunica un millennial con su chucho? Cuando un despertador suena por las mañanas, ¿no nos está transmitiendo información? ¿No se comunican las máquinas cuando descargamos una aplicación en el móvil? Y las plantas, ¿no se comunican entre sí con descargas químicas? ¿Se puede considerar comunicación humana una notificación del fisco? ¿Es posible la comunicación después de treinta años de matrimonio?

Vaya seis elementos

En el proceso de comunicación humana, como en las peleas de patio de colegio, intervienen siempre una serie de elementos. Estos se pueden deducir con una pizca de sentido común: emisor, el que emite la información; receptor, el que la recibe; y el mensaje... Es evidente que sin ellos resulta inviable la comunicación; esto puede entenderlo hasta un diputado.

El emisor y el receptor intercambian sus papeles durante el proceso comunicativo, si bien no son exactamente lo mismo. En el siguiente chiste se puede visualizar la sutil diferencia entre uno y otro...

—Hija mía, si Ricardo te propone casamiento, dile que hable conmigo.

—¿Y si no me lo propone?

—En ese caso, hablaré yo con él...

El padre de la chica diferencia bien entre receptor o emisor, según las necesidades comunicativas. También observamos que sobre el mensaje recae una buena parte del éxito en la comunicación. Si la información no está bien articulada, podemos incurrir en la ambigüedad, territorio muy fértil para el chiste. Observen este finísimo ejemplo:

—El español es tan polisémico que el médico me ha dicho «esta medicación la vamos a dejar» y, literalmente, no sé si quiere que la mantenga o que la abandone.

En este otro caso, vemos que la gracia radica precisamente en la ambigüedad del mensaje...

—Carmen, ayer me dijeron unas vecinas que soy feo.

—No te preocupes, a mí me han dicho cosas peores.

—Eso me consuela. ¿Y qué te han dicho?

—Que eres muy sucio y muy guarro.

Pero no solo de emisor, receptor y mensaje vive la comunicación. Nos faltan otros tres elementos: el código, el canal y el contexto.

El código es el sistema de signos (generalmente, la lengua materna) en el que se articula el mensaje. Ni que decir tiene que es imposible comunicarse si los interlocutores no dominan y conocen el mismo código... ¡O los confunden! En este huerto florece un género de chistes malos, y también entrañables, sobre equívocos o mezclas de los códigos. De muestra un botón:

—¿Cómo es su nivel de inglés?

—High, very high, soaring...

—What is your name?

—Sea and ass.

—¿Cómo dice?

—Mariano.

El mensaje, de igual modo, emplea un medio físico para transmitirse (la voz a través del aire, el papel...) al que llamamos canal, que no debe confundirse con el canalillo. En este chiste, el canal de la comunicación sería el aire:

—Perdone, señorita, ¿dónde está la sección de libros sobre el sentido del gusto?

—Lo siento, señor, sobre gustos no hay nada escrito.

Al conjunto de circunstancias concretas en las que se produce la comunicación lo denominamos contexto. Con toda seguridad, el contexto es un elemento esencial para decodificar un mensaje de manera correcta. No significa lo mismo la expresión «Quiero hacer un viaje a Cuba» en la barra de un bar con unos amigos (donde se expresa un deseo), que en una agencia de viajes ante un comercial (donde indica una orden).

La brevedad de los chistes escritos, a veces, induce a suponer un contexto que termina siendo erróneo, como ocurre en el siguiente caso:

—¡No te lo vas a creer, princesa, pero vengo de una despedida de soltero y no he tomado ni una copa! ¿Te puedo tutear?

—No.

—¡No se lo va a creer, señora agente, pero vengo de una despedida de soltero y no he tomado ni una copa!

En este otro ejemplo, el reo no tuvo muy en cuenta el valor de las palabras en el contexto adecuado...

—¿Cómo se declara el acusado?

—Con flores, señoría; soy muy tradicional.

Hay un chiste gremial para docentes, público natural de todas estas reflexiones, donde se pone en evidencia que un contexto prefigura una determinada interpretación. La sorpresa de este chiste, precisamente, radica en burlar el contexto...

La pareja de profesores, el sábado por la noche, en la cama:

—Cariño, ¿qué quieres que te haga?

La esposa se queda pensando un momento y al fin exclama sonriente:

—¡Las programaciones!

Mucho ruido... y poca comunicación

Como ha quedado patente, el intercambio de información no es ninguna garantía de que se produzca una comunicación efectiva. O sea, no es exactamente lo mismo hablar que comunicarse...

—Es un placer venir a su mutua.

—Es mutuo.

—Un placer venir a su mutuo.

Como decía el dramaturgo Bernard Shaw, el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que esta ha tenido lugar. En la comunicación, por decirlo de otro modo, es fundamental que el emisor y el receptor estén en sintonía y que quede clara cuál es la intención del intercambio comunicativo. La intención es la llave maestra que abre con éxito las puertas de la comunicación. Sin ella, todo el entendimiento se viene abajo. ¿Qué queremos transmitir en un mensaje? ¿Cuál es el fin verdadero que se oculta detrás de las palabras? Bucear en las ambigüedades, las imprecisiones, y desvelar ese propósito, en suma, es la clave para que se produzca el milagro de la comunicación...

—Amor, ¿me compras un móvil?

—¿Y el otro?

—El otro me va a comprar un portátil.

El chiste no hace más que aprovechar esas fisuras de la comunicación (un pronombre sin un referente claro, una polisemia...) para convertirlo en una trastada comunicativa:

Un hombre le confiesa a su mejor amigo:

—Le dije una palabra soez a mi esposa y hace un mes que no me habla.

El amigo responde de inmediato:

—Dime qué le dijiste, por favor, ¿qué le dijiste?

En suma, para entender el chiste anterior es necesario captar la intención (maliciosa) del amigo del esposo. Si esa intención no queda clara, o no es percibida por el receptor, la comunicación colapsa, como vemos en este otro ejemplo del genial humorista Miguel Gila:

El vagabundo en la puerta de una iglesia le pide a un señor:

—¡Una limosnita!

—No, muchas gracias.

Ante el vicio de pedir, está la virtud de dar... un chiste. Ni que decir tiene que los chistes basados en los errores de comunicación o la incapacidad de interpretar el sentido profundo de un mensaje son un territorio amigo para el humor:

—Amigo mío, la bolsa es un juego peligroso: se gana un día y se pierde al día siguiente.

—Bueno, pues yo solo jugaré cada dos días.

Todos aquellos elementos que interfieren y dificultan la comunicación se denominan ruido, que es un concepto ampliamente conocido para cualquiera que haya dado clases en un instituto o tenga vecinos que ponen lavadoras de madrugada para ahorrar en la factura de la luz. El ruido, en términos lingüísticos, es todo aquello que dificulta el entendimiento. Aunque en el siguiente chiste no grite nadie, se produce una situación altamente ruidosa:

En la recepción de un hotel:

—¿Nombre?

—Bond, James Bond.

—Bien, Bond James Bond.

—No, James y Bond aparte.

—¿James Bonaparte?

—James Bond, y ya.

—¿James Bonilla?

—Déjelo estar y apunte 007...

—Lo siento, esa habitación no está disponible.

Cuando el emisor y el receptor se intercambian los papeles, como ya hemos apuntado antes, decimos que la comunicación se retroalimenta. La retroalimentación no tiene nada que ver con la comida de los años sesenta, sino con el intercambio de información que se establece entre varias personas en función de la respuesta que se obtiene del otro. Esa idea de que ajustamos nuestra forma de proceder según la información que recibimos de nuestro receptor es básica en el mundo empresarial y en el comercio, donde la comunicación es, ciertamente, un valor fundamental. Y también en este chiste, de escasa calidad, pero que viene muy al pelo:

El paciente sentado en la silla del dentista agarra al médico por sus partes impúdicas y le advierte:

—Doctor, haga usted bien su trabajo y evitemos dolorosas retroalimentaciones.

Lenguaje, lengua y habla... cadabra

Llegados a este punto, podemos diferenciar entre la capacidad que tenemos para comunicarnos, el código que usamos para ello y los actos concretos de comunicación. A los lingüistas les gusta diferenciar estos tres conceptos relacionados con la comunicación humana, que a veces se emplean incorrectamente como sinónimos: lenguaje, lengua y habla.

Por una parte, tenemos el lenguaje, que es una capacidad innata de los seres humanos para comunicarse. Todas las personas aprenden a hablar en el seno familiar y dentro de una comunidad de hablantes. Este potencial, como el elevalunas eléctrico de los coches, viene de serie en todas las personas desde el nacimiento, pero también es cierto que si no se desarrolla en los primeros años de vida, el ser humano es incapaz de aprender a hablar en la edad adulta. Esta realidad se ha constatado en algunos raros casos de niños perdidos y criados en ambientes salvajes, como se recrea en la famosa película de François Truffaut, L’enfant sauvage (El pequeño salvaje).

El lenguaje, en suma, es una capacidad humana que se aprende de forma natural en los primeros años de vida. Y recalcamos lo de humana...

—Me pongo todos los días con él, pero no hay avance. Llevo tres años intentando que Lolo diga alguna palabra y no lo consigo.

—¡Debes de estar frustrado!

—Sí, es un perro muy testarudo.

Claro que no basta con la capacidad, también necesitamos un sistema de signos conocidos por todos los hablantes. Ese sistema está compuesto por elementos que representan la realidad, a los que denominamos signos lingüísticos (pensemos en las palabras). Estos signos, además, se rigen por una serie de normas para componer los mensajes (¡hete aquí la gramática!). Pues este sistema de símbolos y reglas de uso es lo que se conoce como lengua. En nuestro caso, la lengua española, una de las más ricas y hermosas que ha dado la humanidad.

La reflexión sobre el lenguaje y la lengua se adentra con facilidad en el terreno de la filosofía. ¿Pensamos con palabras? ¿La lengua condiciona, como una horma, nuestra forma de pensar? ¿Cada lengua responde a una cosmovisión del mundo? ¿Las palabras son las células del pensamiento? ¿Cómo pensaríamos si careciéramos de lengua? Es probable que en un futuro muy cercano la neurociencia arroje respuestas a estas apasionantes preguntas que dejen desfasadas a las tradicionales gramáticas, incluida esta. ¿Podrán imitar las máquinas la lengua y el pensamiento humano y adquirirán conciencia propia?

La madre encuentra a su hijo adolescente con un libro y le pregunta, extrañada, al marido:

—¿Cómo has conseguido que lea?

—Le he dicho que la lengua es nuestro sistema operativo.

Nos queda un tercer plano: el habla. Cada una de las realizaciones concretas que realizan los hablantes a partir de la lengua son actos de habla. O sea, el habla es el resultado de los actos individuales de comunicación entre personas. Son la materialización de la lengua, que toma cuerpo cuando hablamos.

Si comparamos la comunicación con el ajedrez, las normas del juego serían la lengua, y las jugadas de los jugadores serían los actos de habla. La lengua permite a los hablantes, dentro de unas normas de las que no es posible salirse, una serie infinita de posibilidades y jugadas para construir mensajes diferentes y entenderse. Si se detienen a pensarlo por un momento, es maravilloso, casi mágico. Abracadabra, el poder de las palabras... No es una casualidad que, en el origen de los tiempos, se atribuyese a las palabras cualidades místicas y poderosas. Todavía quedan expresiones en nuestra lengua, como «dar la palabra», que reflejan esa autoridad, entre jurídica, política y religiosa, que los seres humanos concedemos siempre a la palabra:

—En el principio fue el verbo.

—¡Te alabamos, Saussure!

Como queda patente, la lengua es social, es decir, una construcción de los hablantes puesta al servicio de la comunidad. Se trata de una realidad abstracta e inmaterial, porque no está en ninguna parte, sino en la memoria o en la mente de sus usuarios. En cierta forma, esa memoria colectiva es la primera y genuina «nube». Cuando las lenguas se desarrollan y maduran, aparecen las gramáticas, que no hacen sino recoger estas normas y plasmarlas por escrito, de manera coherente.

Por el contrario, el habla es individual y material, pues se percibe en cada uno de los actos comunicativos de una persona concreta.

—Si una persona está sola en el bosque y habla sin su jefe cerca para escucharle, ¿sigue estando equivocado?

Aunque el habla sea individual, se produce siempre con otras personas, pues ni en el hipotético caso del chiste anterior solemos hablar solos.

A la manera particular en la que cada persona utiliza la lengua (influida por factores geográficos, culturales, etc.) se le denomina idiolecto, que no debe confundirse con la ¡lengua que hablan los idiotas!

El cuerpo habla (¡hasta por los codos!)

En la comunicación humana se suele poner énfasis en el lenguaje verbal, ya sea oral o escrito. Pero frente a las palabras (¡un sistema de signos creado artificialmente!), las personas también empleamos otros mecanismos, más naturales e instintivos, para comunicarnos. Es lo que llamamos lenguaje no verbal y que, cómo no, se puede ilustrar con un chiste que bien podría ser gráfico:

Después de tres días de ver al marido con una caja de cartón en la cabeza, la esposa le comenta:

—He reflexionado sobre tu lenguaje no verbal y empiezo a estar un poco preocupada, Mario.

El lenguaje verbal es una herramienta poderosa de comunicación, que no posee ninguna otra especie animal. Sin embargo, como bien saben los actores de teatro, no solo nos comunicamos mediante palabras: nuestro cuerpo habla por nosotros, mediante expresiones, sonidos y gestos:

—Soy experto en lenguaje corporal y las líneas de expresión de su gesto me dicen que usted es una persona que está sufriendo mucho...

—Señor, salga usted del baño y déjeme obrar en paz.

Minusvalorar esta forma de comunicación sería un grave error. Todos los estudios indican que el lenguaje no verbal es mucho más relevante de lo que parece, y de esta evidencia viven los gabinetes de imagen de políticos, famosos, empresas... Se calcula que más de la mitad de la información que se transmite entre las personas procede de códigos no verbales.

Pero no solo las expresiones del cuerpo: estamos rodeados de todo tipo de señales sensoriales que forman parte de la comunicación no verbal. Por ejemplo, las señales visuales:

—Cariño, dime si funciona bien el intermitente del coche.

—Ahora sí, ahora no; ahora sí, ahora no...

O señales sonoras:

—¿Estás seguro de que son las cinco de la tarde?

—¡No voy a estar seguro, si han repetido las campanadas cinco veces!

Mientras que el lenguaje verbal es más o menos consciente, y requiere de un esfuerzo del emisor para codificar un mensaje, el lenguaje no verbal es inconsciente. Esto quiere decir que los gestos, las miradas, la forma de vestir, las expresiones... pueden aportar una información muy valiosa de lo que decimos. La gracia es que estas señales corporales pueden contradecirse con nuestra comunicación verbal y, dicho coloquialmente, dejarnos a los pies de los caballos. Es habitual ver que los entrenadores de fútbol se rascan la oreja, tal vez para disimular el sonrojo, mientras afirman que han visto penalti en un agarrón a seis metros del área.

La comunicación verbal y la no verbal suelen darse de manera simultánea. Sin embargo, la no verbal, a diferencia de la primera, es involuntaria. Esto quiere decir que realizamos gestos significativos sin reparar en ellos. Solemos rascarnos la cabeza o tocarnos la nariz cuando estamos nerviosos, o nos tapamos la boca cuando decimos una mentira... Muchos candidatos no resisten entrevistas de trabajo delatados por la pereza o la desidia de su lenguaje corporal.

Esta disonancia entre la comunicación verbal y no verbal puede ponernos en serios aprietos cuando nuestras palabras dicen una cosa y nuestro cuerpo (que no sabe mentir con la misma eficacia) dice la contraria. El protagonista de este chiste, desde luego, no es experto en comunicación no verbal:

—Es inútil engañarte, querida. ¿Cómo has descubierto que fui al partido? Todos mis amigos estaban advertidos, he borrado los mensajes de WhatsApp, no he hablado de fútbol en toda la semana, mi madre te llamó para confirmarte que estaba con ella...

—Las mujeres tenemos un sexto sentido. También ayuda si vuelves a casa con la cara pintada como un mamarracho y la bufanda de tu equipo...

El lenguaje humano y las palabras

Toda esta comunicación de la que venimos hablando se produce, básicamente, con gestos y, sobre todo, con palabras. La palabra es a la lengua lo que la célula a los organismos vivos. La vida de la comunicación emerge desde la palabra. De la palabra, como elemento vertebrador del lenguaje, nos ocuparemos en el bloque cuarto de este manual, pero conviene que hagamos una avanzadilla de sus constituyentes, para que podamos reírnos, con más propiedad, de los chistes fonéticos del siguiente bloque.

Las palabras son signos lingüísticos. Y un signo no es otra cosa que una realidad que sustituye a otra. Cuando escribimos o pronunciamos «mesa», en nuestra mente se evoca una idea: «mueble de varias patas para apoyar objetos». A la forma (el sonido o la escritura) se le llama significante, y al contenido (el concepto o realidad que evoca), significado.

El estudio de la lengua, tradicionalmente, se vertebra en torno al signo lingüístico y todos los planos en los que podemos analizarlo: fonético, morfológico, semántico, sintáctico...

—¿Y qué es la sintaxis?

—Es como se quedan las calles de las ciudades los sábados por la noche.

Toda esta chapa es solo para enfatizar la importancia que la palabra tiene en la lengua. Los distintos bloques de este libro responden a esa organización, en la que viajaremos desde los sonidos de las palabras hasta las relaciones entre sus significados.

Esta doble cara de las palabras se puede explicar de manera más sencilla con un chiste:

Dos locos se ven en la plaza y uno de ellos hace gestos raros con las manos. El otro le pregunta:

—¿Qué haces, estás cogiendo moscas?

—No, estoy cazando potis.

—¿Y cómo son los potis?

—¡Cómo quieres que lo sepa, si todavía no he cazado ninguno!

Este chiste es malo de solemnidad, la verdad sea dicha, pero ilustra la diferencia entre significante y significado. La gracia radica, en este caso, en que el significante potis no tienen ningún referente, esto es, no tiene significado porque no evoca ninguna realidad (al menos para el receptor del mensaje).

La relación entre el significante y el significado es arbitraria. Dicho de otro modo, no hay ninguna vinculación entre los sonidos /m+e+s+a/ y un tablón con cuatro patas para apoyar cosas, comprado generalmente en Ikea y fabricado en China. De hecho, una misma realidad se evoca con sonidos diferentes en cada lengua. O sea, las palabras son una convención, un acuerdo entre los hablantes de un idioma, que deciden colectivamente, y sin necesidad de asambleas, que un determinado conjunto de sonidos o de letras represente a una realidad concreta. Cuando aparece una nueva realidad, hay alguien que le pone nombre y después la comunidad acepta (o no) esa propuesta...

Los dos biólogos en la selva:

—¿Cómo se llama ese pájaro tan extraño?

—Lo ignoro.

—¡Qué loignorito más bonito!

Se dice que los signos lingüísticos también son como los políticos ante la crítica de los ciudadanos: inmutables. Ningún hablante, de manera individual, los puede modificar o imponer, ni siquiera esos mismos políticos. También son como los futbolistas de élite o las promesas electorales: mudables, ya que su significado puede cambiar a lo largo del tiempo. La palabra «ratón», por ejemplo, con la aparición de los ordenadores, ha ampliado su significado y ahora también designa, además del maldito roedor, a los aparatos que nos permiten interactuar con las pantallas de los ordenadores. Esta ampliación de los significados de un mismo significante origina, como detallaremos más adelante, la polisemia y la suma de significados que adquieren las palabras, que es el afluente más caudaloso de los chistes. Un anticipo:

Está un vagabundo tumbado tocando la guitarra en la calle y se le acerca un policía.

—Oiga, haga el favor de acompañarme.

—¿Qué canción desea que cantemos, señor agente?

Otra propiedad del signo lingüístico es la linealidad. A diferencia de una señal de tráfico, que se percibe de una vez (sobre todo si te das un golpe con ella), el signo lingüístico, ya sea oral o escrito, se decodifica lineal y gradualmente (un sonido después de otro, una letra después de otra...) hasta completar la secuencia. Esta linealidad no merece más explicación. Si los signos lingüísticos no fuesen lineales, las compañías de teléfono estarían arruinadas y algunos especímenes humanos no se llevarían, horas y horas, colgados del teléfono o al chat de WhatsApp.