10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

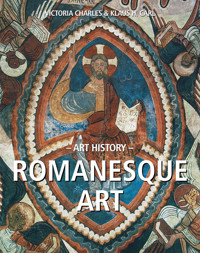

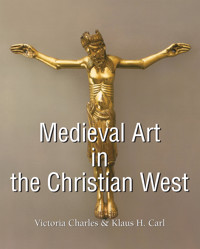

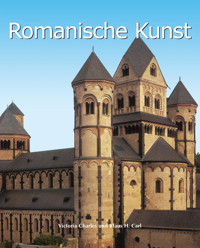

Der Begriff Romanische Kunst bezeichnet in der Kunstgeschichte die Epoche vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. Diese Epoche wies eine große Vielfalt an regionalen Schulen auf, die alle spezifische Merkmale hatten. Sowohl in der Architektur als auch in der Bildhauerei wird die Romanische Kunst durch ihre rauen Formen charakterisiert. Dieses Buch lässt den Leser durch den faszinierenden Text und seinen umfangreichen Bildteil diese Kunst des Mittelalters, die heute im Vergleich mit ihrer unmittelbaren Nachfolgerin, der Kunst der Gotik, so häufig verachtet wird, neu entdecken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Autoren: Victoria Charles und Klaus H. Carl

Layout:

Baseline Co. Ltd

61A-63A Vo Van Tan Street

4. Etage

Distrikt 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© Parkstone Press International, New York, USA

© Confidential Concepts, Worldwide, USA

Weiltweit alle Rechte vorbehalten.

Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.

ISBN: 978-1-78310-337-9

Anmerkung des Herausgebers

Victoria Charles und Klaus H. Carl

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

I. Das System der romanischen Baukunst

II. Romanische Baudenkmäler in Mitteleuropa

Deutschland

Österreich

Italien

Frankreich

Spanien

Vereinigtes Königreich

Skandinavien

Polen

III. Skulptur und Malerei der Romanik

Die Skulptur

Die Holzschnitzkunst und die Gold-, Silber- und Bronzegusskunst

Die Malerei

Die Glasmalerei

Die Wand- und Tafelmalerei

Schluss

Bibliographie

Mittelschiff, Abtei Saint-Michel-de-Cuxa,

Einleitung

Um die erste Jahrtausendwende herrschte im ganzen Abendland eine große religiöse, politische und kulturelle Ungewissheit. Mit dem Zusammenbruch des römischen Reiches und der Völkerwanderung in den Jahren von 375 bis 568 verschwand auch die römische Kunst aus Westeuropa. Durch den Einfall der Hunnen und Germanen entstand ein künstlerisches und politisches Vakuum, in dem verschiedene christliche und heidnische Kulturen aufeinander stießen. Im Gebiet des heutigen Frankreich entwickelte sich eine Mischung aus römischer, germanischer, merowingischer und byzantinischer Kunst. Die Wikinger und die sächsischen Stämme waren Meister in der Darstellung stilisierter Tiere und Erfinder komplizierter abstrakter Knoten- und Webmuster, die Germanen brachten ihre Kleinkunst und Ornamentik mit.

Allmählich besann man sich aber wieder auf die antike römische Kunst. Kaiser Karl der Große, der um das Jahr 800 die Erneuerung des Römischen Reiches anstrebte, sich sogar als Nachfolger der weströmischen Kaiser verstand, förderte das Interesse an der antiken Kunst so stark, dass von einer „karolingischen Renaissance” gesprochen werden kann. Er schickte seine Leute aus, um antike Stücke an seinen Hof zu holen, und tatsächlich gibt es Beispiele karolingischer Skulptur, die auf eine naive Weise diesen Modellen nachgebildet sind. Daneben blühte die karolingische Kleinkunst, die im Wesentlichen Schnitzereien aus Elfenbein und Metallarbeiten sowie einige wenige kleine Bronzestatuen hervorbrachte. In der Architektur setzte sich der römische Baustil mit seinen Rundbögen, massiven Wänden und Tonnengewölben durch.

Aus dem Zerfall des von Karl dem Großen gegründeten Weltreichs gingen vor allem die Deutschen fast ungeschwächt hervor. Sie wurden durch den am 8. August 870 geschlossenen Vertrag von Meerssen (nahe Maastricht in den heutigen Niederlanden) im Ostfränkischen Reich, das die Stämme der Bayern, Franken, Sachsen, Schwaben, Alemannen und Lothringer umfasste, auch zu einer politischen Einheit verbunden. In den Kriegswirren der folgenden Jahrzehnte löste sich dieser Verband aber wieder auf. Nur zwei Stämme, die Franken und Sachsen, hielten so fest zusammen, dass sie nach dem Tod des letzten Karolingers, der auf die Herrschaft in Ostfranken Anspruch erheben konnte, zunächst den dann 918 gestorbenen Herzog Konrad von Franken und nach dessen Tod im Jahr 919 den tatkräftigen Herzog Heinrich I. von Sachsen zum König wählten. Mit ihm beginnt die Reihe der sächsischen Herrscher, deren Geschlecht sich ein Jahrhundert lang auf dem Thron behauptete. Ihm gelang es, alle deutschen Stämme wie zu Zeiten Karls des Großen wieder zu vereinigen und ihnen das Bewusstsein ihrer nationalen Zusammengehörigkeit zu geben. Natürlich beabsichtigte auch Otto I., der begabteste und erfolgreichste der sächsischen Könige, die Erneuerung des karolingischen Reiches als höchstes politisches Ideal zu schaffen. Wie sein Vorbild Karl der Große suchte er seinen Schwerpunkt in Rom. Nachdem Otto dort 962 zum Kaiser gekrönt worden war, gründete er als geistiges Erbe des römischen und karolingischen Reiches das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Es hat sich, wenn auch nur dem Namen nach, bis 1806 erhalten. Die Krönung Ottos brachte eine neue künstlerische, politische und wirtschaftliche Stabilität mit sich, und damit den ottonischen Stil. Es entstanden riesige Kathedralen, Klosterkirchen und andere Sakralbauten. Die profane Welt – es war die Blütezeit des Rittertums – zeigte ihre Macht im Bau von Burgen und Schlössern.

Mittelschiff, Kirche Saint-Philibert- de-Tournus, Tournus (Frankreich), ca. 1008-1056.

Heftige Kämpfe begleiteten die beiden ersten sächsischen Könige nahezu während ihrer gesamten Regierungszeit. Sie endeten schließlich mit dem Sieg über die Konkurrenten aus den eigenen Reihen und 955 in der Schlacht auf dem Lechfeld über die die Grenzen des Reichs unablässig heimsuchenden Stämme aus dem Südosten Europas.

Ostansicht des Mittelschiffs, Stiftskirche St. Cyriacus,

Westportal, Stiftskirche St. Cyriacus,

Trotzdem hat diese Kunst, deren Herrschaft sich während der ersten Hälfte des Mittelalters, etwa von der Mitte des 10. bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts behauptet hat, den Namen der romanischen Kunst erhalten. Die Bezeichnung wurde wegen der Verwandtschaft mit der römischen Architektur, den Rundbögen, den Pfeilern, den Säulen und dem Gewölbebau etwa 1818 von einem französischen Wissenschaftler, Charles de Gerville, eingeführt und seit etwa 1835 allgemein verwendet. Dieser Benennung lag die faktisch nicht korrekte Annahme zugrunde, dass sich diese mittelalterliche Kunst aus der römischen entwickelt habe. Es ist eine philologische Begriffsschöpfung und bezeichnet ebenso die Werke der Architekur wie die der Skulptur und der Malerei. Man behielt diese Bezeichnung auch deswegen bei, weil sie sich einmal eingebürgert und insofern auch durchaus eine Berechtigung hat, als darin noch die Erinnerung an die Herkunft der Kunst lebendig geblieben ist. Auch in anderen Ländern, wie etwa im Südwesten Frankreichs und in Teilen Italiens, stellt sich der romanische Stil als eine Fortsetzung der altrömischen Kunst dar.

In Deutschland findet der Übergang von der Vorromanik zur Romanik etwa in den Jahren von 1020 bis 1030 statt, in Frankreich schon um das Jahr 1000. In Polen wird das Jahr 1038 mit der Krönung Kasimirs I., der Erneuerer, dafür festgehalten. In der Romanik gibt es zahlreiche Sonderformen und regionale Unterschiede. Einflüsse, wie die der byzantinischen, der islamischen, der germanischen oder der römischen Kunst werden deutlich. Auf deutschem Boden hat der romanische Baustil auch Schöpfungen hervorgebracht, die nicht nur innerhalb dieses Stils den Gipfel höchster künstlerischer Vollendung bezeichnen, sondern zu den glänzendsten Beispielen der Kunstgeschichte überhaupt gehören. Die ungewöhnliche Vielfalt in seinen Schöpfungen hat er dadurch erreicht, dass er sich, abweichend von seinem Nachfolger, dem gotischen Stil, an kein festes System gebunden hat. In den verschiedenen Landschaften nahm er eigene Züge an, die gerade dadurch den unerschöpflichen Reiz der Werke des romanischen Stils ausmachen. Was dem Deutschen in politischer Beziehung so oft Schwierigkeiten gebracht hat, das zähe Beharren an regionalen Eigentümlichkeiten und örtlichen Gewohnheiten, führte in der Kunst des romanischen Zeitalters zu einem Vorteil, denn sie erhielt sich noch bis zuletzt ihre schaffenskräftige Frische. Dies auch, als sie durch die in Frankreich etwa in der Mitte des 12. Jahrhunderts eingeführte Gotik in ihrer Weiterentwicklung zunächst unterbrochen und schließlich völlig verdrängt wurde. In England kann der Übergang zur Gotik auf etwa 1180 und in Deutschland auf die Jahre um 1235 datiert werden. Kunstwerke aus der Zeit der Romanik sind heute noch in Frankreich, zwar nicht ausschließlich, aber insbesondere in der Normandie, in der Auvergne und in Burgund vertreten, in Italien hauptsächlich in der Lombardei und in der Toskana, in Deutschland in Sachsen und dem Rheingebiet sowie in einigen anderen Ländern Europas sowie in England und Spanien.

Mittelschiff, Abteikirche St. Michael,

I. Das System der romanischen Baukunst

Im ganzen christlichen Europa verbreitet, war die Romanik die erste eigenständige, in sich geschlossene, einheitliche Stilform. Die Architektur beherrschte die romanische Kunst, alle anderen Kunstrichtungen, wie die Malerei und die oft drastische Motive aufzeigende Skulptur, sind ihr untergeordnet. Die Romanik ist überwiegend eine Formensprache, die sich in verschiedenen Eigenarten dekliniert. Trotzdem sind den meisten romanischen Bauten gewisse Grundzüge gemeinsam, nach denen sich ein System der romanischen Baukunst aufstellen lässt.

Die romanische Baukunst lässt sich in Früh-, Hoch- und Spätromanik einteilen, wobei die Vor- und Frühromanik auch nach den Herrscherhäusern eingegliedert werden kann: merowingisch (bis 750), karolingisch (750-920) unter der Herrschaft Karls des Großen und ottonisch (920-1024). In den verschiedenen Ländern Europas gelten für den Beginn der Romanik unterschiedliche Zeitpunkte. So endet in England die angelsächsische Zeit im Jahr 1066 mit der Schlacht bei Hastings, in Deutschland beginnt die Romanik mit dem Ende der Ottonen (1024), und in Frankreich entstanden die ersten gewölbten Bauten (Saint-Michel-de-Cuxa in den Pyrenäen und Saint-Philibert in Tournus).

In Betracht kommen allerdings zunächst ausschließlich die sakralen Bauten, da die frühe Romanik überall in Europa hauptsächlich von jungen Klostergemeinschaften, wie das geistige und kulturelle Leben überhaupt, entwickelt wurden. Sie ist daher in ihrem überwiegenden Teil eine sakrale Kunst. Je mehr der kirchliche Reichtum wuchs, desto prächtiger wurden die Gebäude. Die Grundform der sakralen Gebäude ist die Basilika mit ihrem oftmals kreuzförmigen Grundriss, wobei Chor und Mittelschiff den Längsbalken, das Querschiff hingegen den Querbalken des Kreuzes bildet. Die so genannten Licht- oder Obergadenfenster befinden sich im Mittelschiff oberhalb der Dächer der Seitenschiffe.

Das Westwerk galt als Symbol der weltlichen Macht. Deshalb war dort während der Messe der Platz des Kaisers. Der Chor stellte die geistliche Macht dar. Profanbauten – Burgen, Festungen, Fürstenschlösser, Pfalzen und städtische Wohnhäuser – haben sich nur aus dem Ende der romanischen Epoche und noch dazu in recht spärlicher Anzahl erhalten. Typisch für die romanische Baukunst sind die dicken, wehrhaften, festungsartigen Mauern (besonders im Westwerk), die Rundbogen bei Fenstern und Türen, die kleinen Fenster und, allerdings erst in späteren Zeiten, die Würfelkapitelle auf den oft zierlichen Säulen. Die wichtigste Errungenschaft der romanischen Architektur ist jedoch zweifellos das Gewölbe.

Die Frühromanik (etwa von 1024 bis 1080) erkennt man an den flachen, hölzernen und deswegen ständiger Brandgefahr ausgesetzten Kassettendecken. Die Mauern aus glatten Steinquadern waren schmucklos und ähnelten eher denen der Festungen als sakralen Gebäuden. Die ersten Türme, oft sogar mehrere, wurden den Gebäuden angeschlossen. Während der Hochromanik (etwa von 1080 bis 1190) entstanden die Kreuzgratgewölbe sowie häufig Bauschmuck und freistehende figürliche Bildwerke. Die sich daran anschließende, etwa um das Jahr 1235 endende Spätromanik bevorzugte die Vielfalt der reich verzierten Bauten und Innenräume. Während der Spätromanik finden sich bereits gotische Elemente, wie der Spitzbogen oder das Kreuzrippengewölbe; die dicken, wuchtigen Mauern und die kleinen Fenster wurden jedoch beibehalten. In dieser Zeit entstanden auch prächtige Doppelturmfassaden sowie reich ausgebildete Vierungstürme. Die Kirche des romanischen Mittelalters hat sich nicht aus den karolingischen Zentralbauten, sondern aus den Klosterkirchen, die durch eine die Kultur fördernde und bekehrende seelsorgerische Tätigkeit der Mönche schnell zu Andachtsstätten des Volkes geworden waren, entwickelt.

Die basilike Form wurde auch dem neuen System zugrunde gelegt, aber vielfach erweitert und durch neue Formen bereichert. Die alten Hauptbestandteile – Chor, Langhaus und Querschiff – wurden beibehalten. Der Chor wurde allerdings regelmäßig dadurch vergrößert, dass zwischen ihn und das Querschiff ein viereckiger Raum eingeschoben wurde, dessen Größe meistens dem durch die Durchschneidung des Mittel- und Querschiffs entstandenen Quadrates, der Vierung, entspricht. So entstand zum Beispiel die beim Klosterplan von St. Gallen entwickelte Grundrissform des lateinischen Kreuzes, die an die Stelle des T-förmigen Grundrisses trat und für das ganze Mittelalter maßgebend blieb. Den so erweiterten Chor, dessen Vergrößerung durch das unaufhaltsame Wachstum der Geistlichkeit nötig geworden und als ein bevorzugter Platz für sie gekennzeichnet war, trennten mehrere Stufen von der Vierung. Diese Erhöhung des Chores über dem Fußboden hatte noch einen weiteren Grund: Von den karolingischen Basiliken hatten die romanischen die Anlage der Krypta übernommen, die in kaum einer Kirche der frühromanischen Zeit gefehlt hat.

Die Krypten dienten ursprünglich der Aufnahme von Märtyrergebeinen, über deren Ruhestätten steinerne Sarkophage errichtet wurden. Später wurden in den Krypten auch adlige oder andere hochrangige Personen, besonders Stifter und Wohltäter der Kirchen, beigesetzt. So haben zum Beispiel König Heinrich I. von Sachsen und seine Gattin Mathilde in der Krypta der von ihnen gegründeten Stiftskirche in Quedlinburg im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt ihre letzte Ruhe gefunden. Diese später umgebaute Krypta und die ebenfalls von Heinrich I. dort gegründete, in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten gebliebene Wipertikirche in Quedlinburg sind die beiden ältesten Krypten Deutschlands. Dieses hübsche Städtchen mit seinen heute annähernd 25 000 Einwohnern ist zu jener Zeit sogar für über 200 Jahre die Hauptstadt Deutschlands gewesen, heute gehört sie zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Im Alter recht nahe kommt ihnen die Krypta in der ab 961 erbauten Stiftskirche von Gernrode im Harz, die im Großen und Ganzen auch in allen übrigen Teilen ihren ursprünglichen Charakter bewahrt hat. Nach diesem Bauwerk lässt sich ermessen, zu welcher Blüte sowohl in der Raumwirkung des Inneren wie in der Monumentalität der äußeren Erscheinung die romanische Baukunst auf deutschem Boden im 10. Jahrhundert bereits gediehen war.

Südostfassade, Abteikirche St. Michael,

Westansicht, mit Atrium und Narthex, Abteikirche St. Michael, Hildesheim (Deutschland), 1010-1033.

1. Vorbau/Atrium

2. Narthex

3. Westfassade

4. Westlicher Vierungsturm

5. Westliche Ecktürme

6. Mittelschiff

7. Seitenschiffe

8. Östlicher Vierungsturm

9. Westliches Querschiff

10. Ecktürme des östlichen Querschiffs

In der Frühzeit des romanischen Stils war das Innere schmuckloser als das Äußere der Kirchen. So ist der Außenbau der Stiftskirche von Gernrode, des stattlichsten Baus in Sachsen zu jener Zeit, nur durch die Rundbogen tragende Pilaster (Lisenen) gegliedert. Diese Rundbogen mit ihren aufgemalten Ornamenten oder verschiedenen Steineinlagen hatten nicht nur eine dekorative Funktion, sondern sie sorgten bautechnisch für die Standfestigkeit des Gebäudes. Die hoch aufsteigende Westfront, der eine in ihrer jetzigen Gestalt in das 12. Jahrhundert datierte Apsis vorgelegt ist, wird von zwei Rundtürmen mit kegelförmigen Dächern eingefasst. Ursprünglich dienten die Türme nur dem praktischen Zweck der Aufnahme von Glocken und der zum Glockenstuhl führenden Treppe, sie gewannen jedoch im Kirchenbau bald eine künstlerische Bedeutung. Schon der Baumeister der Kirche von Gernrode ist offensichtlich darauf bedacht gewesen, die Türme nicht nur mit der Gesamtanlage zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden, sondern die Mauermassen auch durch ein besonderes Dekor zu beleben. Die Türme sind in Stockwerke eingeteilt, wobei sich eines vom anderem durch seine Gliederung unterscheidet. Dabei ist nicht einmal ängstlich auf Symmetrie geachtet worden, da das zweite Stockwerk des einen Turms spitzbogige, das des anderen rundbogige Arkaden besitzt. Im Gegensatz zu den offenen Bogenfenstern der obersten Turmgeschosse, durch die der Glockenschall weit ins Land hallen sollte, werden diese geschlossenen Bogenstellungen als „Blendarkaden” bezeichnet.

Grundriss, Abteikirche St. Michael, Hildesheim (Deutschland), 1010-1033.

1. Vorbau/Atrium

2. Narthex

3. Westfassade

4. Westlicher Vierungsturm

5. Westliche Ecktürme

6. Mittelschiff

7. Seitenschiffe

8. Östlicher Vierungsturm

9. Westliches Querschiff

10. Ecktürme des östlichen Querschiffs

11. Apsidiole

12. Chor

13. Apsis

In der weiteren Entwicklung des romanischen Stils wurde aus dem schlanken, zierlichen Dachreiter ein kurzer vier- oder achteckiger Turm, der meistens eine pyramidenförmige Spitze erhielt oder oft auch nur mit einem einfachen Satteldach abgeschlossen wurde. Je mehr es den Baumeistern bewusst wurde, wie sehr die künstlerische Wirkung der Kirchen durch die Anlage von Türmen gesteigert werden konnte, umso mutiger wurden sie, wo immer die Mittel es erlaubten. Der ursprünglich praktische Zweck der Türme wurde darüber ganz vergessen. Man dachte vor allem an die ästhetische Funktion, an die Erhöhung des malerischen Gesamteindrucks und an das Vergnügen, das insbesondere den Stadtbewohnern durch eine weite Aussicht ins Land gewährt wurde. Gleichzeitig gab der hohe Turm aber dem Türmer oder Turmwächter die Möglichkeit, die Stadt frühzeitig vor herannahenden Feinden oder räuberischen Horden zu warnen. Zu dem die Westfront flankierenden Turmpaar und dem Vierungsturm wurden zu beiden Seiten des Querschiffs oder des Chors weitere Türme hinzugefügt. In der Blütezeit des romanischen Stils in Deutschland, die etwa durch den Dom in Limburg/Lahn vertreten wird, begnügte man sich auch damit nicht mehr, sondern schloss die Giebelseiten des Querschiffs mit je zwei Türmen ein, sodass damit die Zahl der Türme auf sieben stieg.

Westportal mit Narthex, Kloster von Paulinzella,

Südostansicht, Kloster von Paulinzella, Rottenbach (Deutschland), 1105-1115.