9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

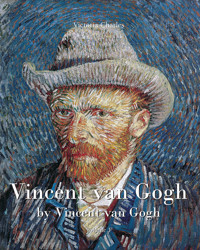

Leben und Werk von Van Gogh sind so eng miteinander verbunden, dass es praktisch unmöglich ist, das eine von dem anderen zu trennen. Dr. Gachet zum Beispiel ist nicht nur Titel und Modell eines seiner Porträts, sondern zugleich der Mann, der ihm zu gleichen Teilen Zerbrechlichkeit und Talent attestierte. Zeitlebens entwickelte er mit seiner Kreativität und Technik neue Konzepte für die Malerei des 19. Jahrhunderts. Als einer der bedeutendsten Post-Impressionisten gilt er zugleich als Vorläufer der Expressionisten, der Fauvisten und der modernen Kunst. Einerseits ein kreatives Genie, repräsentiert er andererseits jedoch auch einen durch Krankheit gequälten Maler. Die leuchtenden Farben und skurrilen Pinselstriche werden so zu einem Spiegel der Seele und geben die flüchtige Natur seines Geisteszustands wider.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 122

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

VICTORIA CHARLES

Text: Victoria Charles

Layout: Stéphanie Angoh

©Confidential Concepts, Worldwide, USA

©Parkstone Press USA, New York

©Image Barwww.image-bar.com

ISBN: 978-1-64461-858-5

Weltweit alle Rechte vorbehalten

Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen.Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.

Stamm einer alten Eibe, Arles, 1888. Öl auf Leinwand, 51x71cm.Privatsammlung.

Inhalt

„Wie durch einen Spiegel im dunklen Wort…“

Holland, England und Belgien: 1853-1886 „Nirgends fühle ich mich so sehr als Fremder wie in meiner Familie…“

Paris 1886-1888 „Pflanzstätte von Ideen“

Arles : 1888-1889 „Ein richtiges Künstlerhaus“

Arles : 1889 „Ich bin alles, was verrückt und verkehrt ist“

Saint-Rémy : 1889-1890 „Warum eigentlich gesund werden?“

Auvers-sur-Oise : 1890 „Aber dieser Tod hat nichts Trauriges“

Ikonographie

Index der nachgedruckten werke

Fussnoten

„Wiedurch einen Spiegel im dunklen Wort…“

Auf jenem Stuhl hat er gesessen. Seine Pfeife liegt auf dem riedbespannten Sitz, daneben der geöffnete Tabaksbeutel. In jenem Bett hat er geschlafen, in jenem gelben Haus hat er gewohnt. Dort hat er sich ein Stück seinesOhres abgeschnitten. Wir sehen ihn mit verbundenem Kopf, die Pfeife im Mundwinkel. Er schaut uns an.

Leben und Werk sind bei Vincent van Gogh so eng miteinander verwoben, dass es kaum möglich ist, seine Bilder zu betrachten, ohne die Geschichte seines Lebens darin zu lesen. Ein Leben, das so oft beschrieben und verfilmt wurde, dass es sich längst zu einer Legende verdichtet hat. VanGogh ist zum Inbegriff des leidenden, unverstandenen Märtyrers der modernen Kunst geworden. In ihm manifestiert sich das Bild des Künstlers als gesellschaftlicher Außenseiter. Wären die Sonnenblumen je zu Ikonen der Moderne geworden, hätte sie ein biedererFamilienvater gemalt? So, wie wir van Goghs Bilder wie Illustrationen zu seinem Leben ansehen, so lesen wir umgekehrt auch sein Leben in die Bilder hinein. Der renommierte van Gogh-Forscher Jan Hulsker hat 1996 ein korrigiertes Werkverzeichnis vorgelegt.Darin zweifelt er in 45 Fällen die Echtheit von Zeichnungen und Gemälden an.

Es handelt sich dabei nicht nur um mögliche Fälschungen, sondern auch um Werke, die van Gogh versehentlich zugeschrieben worden sind. Der britische Kunsthistoriker Martin Bailey behauptet sogar, über hundert falsche,van Goghs‘ausfindig gemacht zu haben, darunter auch dasBildnis des Dr. Gachet, das in zwei Fassungen existiert. Eine davon wurde 1990 für 82,5 Millionen Dollar von einem japanischen Industriellen ersteigert. Dieser schockierte die Öffentlichkeit damals durch seine Ankündigung, er werde sich nach seinem Tod mit diesem Bild verbrennen lassen. Nur aus Respekt vor den Gefühlen der Europäer änderte er seine Meinung und erklärte, er werde statt dessen für seine Kunstsammlungein Museum bauen lassen. Sollte tatsächlich einmal nachgewiesen werden, dassDr. Gachetnichtvon van Gogh gemalt wurde, niemand würde sich länger darum sorgen, was mit dem Bild geschieht.

Welche Rolle die Lebensgeschichte van Goghs für die Rezeption seines Werks spielt, zeichnete sich schon früh ab. Der erste Artikel über den Maler erschien im Januar 1890 imMercure de France. Van Gogh befand sich zu dieser Zeit in der Nervenheilanstalt von Saint-Rémy. Ein Jahr zuvor hatte er sich ein Stück seines rechtenOhres abgeschnitten. Der Autor des Artikels, Albert Aurier, stand mit einem Freund van Goghs, Emile Bernard, in Kontakt und war so über die Ereignisse informiert. Ohne seinem Leser die biografischen Hintergründe darzulegen, überträgt Aurier sein Wissen umden „angeblichen“Wahnsinn van Goghs auf seine Bildbeschreibungen: Da ist von „leidenschaftlicher Besessenheit“,[1]von „Zwangsvorstellung“[2]die Rede. VanGogh seiein „schreckliches, halbtolles Genie, oft erhaben, zuweilen grotesk, immer fast ans Krankhafte streifend“.[3]Aurier sieht in dem Maler den„Messias […], der unsere greisenhafte Kunst, ja vielleicht unsere ganze greisenhafte, schwachsinnige industrialistische Gesellschaft erneuert“.[4]

Mit dem Entwurf des verrückt-genialen Künstlers bereitete der Kunstkritiker den Boden für einen van-Gogh-Mythos, der bald nach dem Tod des Malers begann. Im übrigen hat Aurier nicht geglaubt, dass van Gogh jevon einem großen Publikum verstanden werde: „Doch was auch immer kommen möge, auch wenn die Mode einst seine Bilder–was wenig wahrscheinlich ist–so hoch bezahlen wird wie die kleinen Schandtaten des Herrn Meissonier, so glaube ich doch nicht, dass diese späte Bewunderung des großen Publikums jemals sehr aufrichtig sein wird.“[5]

Wenige Tage nach der Beisetzung van Goghs inAuvers-sur-Oiseschrieb Dr. Gachet, der Arzt, der den Maler zuletzt betreut hatte, an dessen Bruder Theo: „Diese souveräne Verachtung des Lebens, zweifellos ein Ausf luss seiner ungestümen Liebe für die Kunst, hat etwas Außerordentliches. […] Würde Vincent noch leben, würde es noch Jahre und Jahre dauern bis zum Triumph der menschlichen Kunst. Mit seinem Tod dagegen gibt es eine Art Weihung als Ergebnis des Kampfes zwischen zwei entgegengesetzten Prinzipien, dem Licht und der Dunkelheit, dem Leben und dem Tod.“[6]

Weder verachtete van Gogh das Leben, noch war er souverän. In seinen Briefen, von denen rund 700 veröffentlicht wordensind, schreibt er immer wieder von seiner Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit: „Ich möchte gern einmal bei einer Frau sein, ich möchte nicht leben ohne Liebe, ohne Frau. Keinen Groschen gäbe ich fürs Leben, wenn es nicht etwas Unendliches gäbe, etwas Tiefes, etwas Wirkliches.“[7]Mehrfach betont er, dass es besser sei, „Kinder zu fabrizieren, statt Bilder zu fabrizieren“.[8]

Van Goghs durchaus bürgerliche Träume von Heim und Herd erfüllten sich nicht. Seine erste Liebe, Eugénie Loyer, heiratete einen anderen. Seine Cousine Kee, bereits verwitwet und Mutter, lehnte eine Bindung unter anderem aus materiellen Gründen ab, weil van Gogh nicht inder Lage war, für eine Familie zu sorgen. Das nicht nur idyllische Zusammenleben mit der Prostituierten Sien beendete er auf Druck seines Bruders Theo, von dem er finanziell abhängig war. Van Goghs letzte Liebe zu der 21jährigen Marguerite Gachet ist nurgerüchteweise bekannt. Nach Aussagen einerFreundin Marguerites sollen beide ineinander verliebt gewesen sein; der ansonsten so freidenkende Dr. Gachet habe daraufhin van Gogh das Haus verboten.

Nicht nur um die Liebe der Frauen, auch um die Liebe und Anerkennung seiner Familie und Freunde warb van Gogh, ohne sie in dem Maße zu gewinnen, wie er es sich gewünscht hatte. „Wie durch einen Spiegel in einem dunklen Wort–es ist so geblieben“[9], resümiert er im Juni 1890 wenige Tage vor seinem Freitod. Diesen VergleichentlehntederPfarrerssohnderLobpreisungderLiebeaus dem Korintherbrief: „Denn wir sehen jetzt nur wie mittels eines Spiegels in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich völlig erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin.“

Die Sehnsucht nach dem Aufgehobensein in einer Gemeinschaft und das Ringen um ein Erkanntwerden sind zwei Motive, die sich durch van Goghs Leben ziehen.

1.Selbstbildnis (Paul Gauguin gewidmet),Arles, September 1888. Öl auf Leinwand, 62x52cm. Cambridge (Mass.), Fogg Art Museum, Harvard University.

2.Das Zimmer Vincents in Arles,Saint-Rémy, Anfang September 1889.Öl auf Leinwand, 73x92cm. Chicago, The Art Institute of Chicago.

3.Das Gelbe Haus (Das Haus von Vincent in Arles),Arles, September 1888. Öl auf Leinwand, 72x92cm. Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh, Vincent van Gogh-Stiftung.

4.Van Goghs leerer Stuhl,Arles, Dezember 1888. Öl auf Leinwand, 93x73,5.cm. London, National Gallery.

5.Der Sessel Paul Gauguins,Arles, Dezember 1888. Öl auf Leinwand, 90,5x72,5cm. Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh, Vincent van Gogh-Stiftung.

Holland, England und Belgien: 1853-1886„Nirgends fühle ich mich so sehr als Fremder wie in meiner Familie…“

Folgendes erklärte ein Standesbeamter der Gemeinde Zundert und Wernhout: „Im Jahr 1853, am einunddreißigsten des Monats März, erschien der hochehrwürdige Herr Theodourus van Gogh, einunddreißig Jahre alt, reformierter Pastor, wohnhaft in Zundert, welcher uns anzeigte, dass am dreißigsten März dieses Jahres um elf Uhr vormittagsin dieser Gemeinde […] von ihm, dem Erschienenen, und von seiner Ehefrau, Frau Anna Cornelia Carbentus, […] ein Kind männlichen Geschlechts geboren sei und dem er die Vornamen Vincent Willem gegeben zu haben erklärt.“[10]

Auf den Tag genau ein Jahr zuvor hatte Pastor van Gogh die Geburt eines Sohnes gleichen Namens angezeigt und dessen Tod. Vincent van Gogh, geboren am 30. März 1852, wurde auf dem Dorffriedhof begraben. Dort lasder zweitgeborene Vincent seinen Namen auf dem Grabstein. In seinen letzten Lebensmonaten erinnert sich van Gogh sehr oft an die Orte seiner Kindheit und nennt dabei immer auch den Friedhof von Zundert.

Über das Kind Vincent ist wenig bekannt. Eine Nachbarstochter beschreibt ihn als „gutherzig, freundlich, lieb, mitleidig,“[11]während ein Dienstmädchen der van Goghs berichtet, er habe „unangenehm-eigenartige Manieren“gehabt und sei deshalb oft bestraft worden.[12]Johanna van Gogh-Bonger, die ihrem Schwager erst an seinem Lebensende und nur wenige Male persönlich begegnet ist, schildert ihn ebenfalls als schwieriges, ungezogenes und eigensinniges Kind, das die Eltern aber, nach ihrer Darstellung, weichherzig erzogen.[13]

Solche widersprüchlichen Aussagen gibt es auch über den erwachsenen van Gogh. Die meisten Beschreibungen wurden von der Nachlassverwalterin Johanna van Gogh-Bonger Anfang des 20. Jahrhunderts gesammelt. Das heißt, die Erinnerungen sind nicht nur fragwürdig aufgrund des Abstandes der Jahre, die inzwischen vergangen waren, die Zeitzeugen waren bei der Niederschrift auch beeinf lusst durch die Tatsache, dass dertote Maler–und seine Legende–bereits eine gewisse Bekanntheit erreicht hatten.

„Freundlich“und „mitleidig“verhält sich van Gogh gegenüber Armen, Bedürftigen und Kindern, oder, allgemeiner gesagt: er fühlt mit der leidenden Kreatur. Als zweite wichtige, schon früh sich ausbildende Charaktereigenschaft nennt seine Schwester Elisabeth Huberta seine Liebe zur Natur: „Er wusste alle Plätze, wo seltene Blumen wuchsen. […] Von den Vögeln namentlich wusste er genau, wo jeder von ihnen nistete und hauste, undhatte er ein Lerchenpaar ins hohe Roggenfeld niederf liegen sehen, so verstand er es, sich dem Nest zu nähern, ohne die umherstehenden Halme zu knicken oder nur im Geringsten zu beschädigen.“[14]

Zu den Landschaften der Kindheit kehrt van Gogh später malend zurück. Der „ganze Süden, alles wurde ihm Holland“, urteilt Paul Gauguin über die Bilder van Goghs aus der Zeit in Arles. In einem Brief an Emile Bernard vergleicht van Gogh die Heide und das f lache Gelände derCamargue mit Holland.[15]Anderthalb Jahre vor seinem Tod schreibt er in Saint-Rémy: „Während meiner Krankheit habe ich jedes Zimmer im Hause in Zundert vor mir gesehen, jeden Weg, jede Pf lanze im Garten, die Umgebung, die Felder, die Nachbarn, den Friedhof, die Kirche, unseren Gemüsegarten dahinter–bis auf das Elsternnest in der hohen Akazie auf dem Friedhof.“[16]

Das Vogelnest mag von der sechs Jahre jüngeren Schwester zufällig als Beispiel für van Goghs Naturliebe ausgewählt worden sein, als sie 1910 ihre Erinnerungen zusammenfasste. Tatsächlich hatten Nester für van Gogh eine besondere Bedeutung.SietaucheninverschiedenenseinerBilderauf;Häuserbezeichneteerals „Menschennesterchen“.[17]

Sein erstes Nest, das Elternhaus, hat van Gogh bereitsals Elfjähriger verlassen müssen. Warum der Vater entschied, den Ältesten auf ein Internat in das dreißig Kilometer entfernt liegende Zevenberg zu schicken, ist nicht ganz klar. Möglicherweise gab es keine geeignete protestantische Schule in nächster Nähe. Zundert war eine evangelische Insel in der überwiegend katholischen Region nahe der belgischen Grenze. Vielleicht war es im Elternnest, mit zu dieser Zeit noch vier anderen Kindern, zu eng geworden.

„Es war ein Herbsttag“, erinnert sich van Gogh zwölf Jahre später, „und ich stand auf der Vortreppe von Herrn Provilys Schule und sah dem Wagen nach, in dem Pa und Ma nach Hause fuhren. Dies gelbe Wägelchen sah man in der Ferne auf der langen Straße–nass vom Regen, dünne Bäume zu beiden Seiten, läuft es durch die Wiesen hin.“[18]

Wenige Wochen vor seinem Tod hat van Gogh die Erinnerung an jenen Abschied gemalt: Eine zweirädrige Kutsche fährt auf einem schmalen Weg durch eine weite Felderlandschaft.

Mit 13 Jahren wechselt Vincent auf die Mittelschule in Tilburg. Dort erhält er Zeichenunterricht bei dem Landschaftsmaler Constantijn C. Huysmans. Als einzige Zeichnung aus diesem Unterricht ist ein Blatt mit zwei Rückansichten erhalten. Aus van Goghs Kinderzeit blieben insgesamt nur ein gutes Dutzend ,Frühwerke‘erhalten. Johanna van Gogh-Bonger überliefert eine Anekdote, nach der der Achtjährige aus Glaserkitt einen Elefanten modelliert habe, den er wiederzerstörte, weil die Eltern seinem Werk zu viel Aufmerksamkeit schenkten.[19]

Aus der Tilburger Zeit stammt auch die erste von zwei Porträtfotografien van Goghs. Sie zeigt ein weiches Jungengesicht, in dem vor allem die hellen Augen auffallen. Als die nächste Aufnahme gemacht wird, ist van Gogh bereits 19 Jahre alt und seit drei Jahren bei der Den Haager Kunsthandlung Goupil & Co. angestellt. Die Berufswahl wurde wohl mehr durch die Familie als durch den Heranwachsenden selbst getroffen. Ein Onkel und Namensvetter Vincents war Teilhaber bei Goupil. Von seiner dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit in Den Haag erfahren wir durch spätere Briefe nur soviel, dass von den „hier verbrachtenJahren zwei ziemlich unerfreulich waren; das letzte war viel netter“.[20]Seinen Vorgesetzten, den damals 24jährigen Leiter der Den Haager Filiale, Hermanus Gijsbertus Tersteeg, charakterisiert van Gogh: „Damals hat er einen starken Eindruck auf mich gemacht, er war ein lebens-tüchtiger Mann, ungeheuer geschickt und lebhaft, energisch im Kleinen und im Großen; überdies ging etwas wie Poesie von ihm aus–aber von der echten unsentimentalen Art. Ich hatte damals so großen Respekt vor ihm, dass ich mich immer in einer gewissen Entfernung von ihm hielt, und ich betrachtete ihn als ein Wesen höhe