14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In seiner Heimat Russland, wo er Maler am Zarenhof Nikolaus‘ I. war, machte sich Iwan Aiwasowski (1817-1900) vor allem mit seinen Seestücken einen Namen, erlangte aber jenseits der Grenzen kaum Bekanntheit. Als Meister des Erhabenen machte er das Meer zu seinem Hauptmotiv. Ob wild und stürmisch oder ruhig und friedlich, der See lassen sich so viele Eigenschaften zuschreiben wie dem Wesen des Menschen. Wie Turner, den er kannte und dessen Kunst er bewunderte, malte er nie im Freien oder fertigte vorbereitende Skizzen an, seine Werke waren das Ergebnis seines außergewöhnlichen Gedächtnisses. Seine mehr als 6.000 Gemälde machen Aiwasowski zum produktivsten Maler seiner Zeit. Der vorliegende, mit über 100 großformatigen Abbildungen illustrierte Band lässt den Leser tiefer als je zuvor in Aiwasowskis fulminante Wasserlandschaften eintauchen. Eine Einführung in ihre kunsthistorischen Entstehungsbedingungen und das Leben des Malers sowie schlaglichtartige Interpretationen einiger seiner wichtigsten Werke geben einen ebenso umfassenden wie kurzweiligen Überblick über die Kunst des russischen Meisters.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Autorin:

Victoria Charles

Unter Mitarbeit von Sutherland Lyall und Nikolai Nowouspenski

Layout:

Baseline Co. Ltd

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

© Confidential Concepts, worldwide, USA

© Parkstone Press International, New York, USA

© Image-Barwww.image-bar.com

Weltweit alle Rechte vorbehalten.

Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.

ISBN: 978-1-68325-605-2

Victoria Charles

Iwan Aiwasowski

und die Wasserlandschaft

Inhalt

Vorwort

Die russische Malerei und das Wasser

Iwan Aiwasowksi

Biografie

Abbildungsverzeichnis

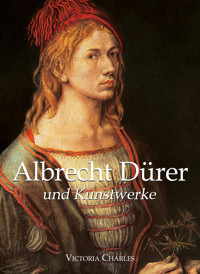

Selbstbildnis, 1892. Öl auf Leinwand, 225 x 157 cm. Nationale Kunstgalerie Aiwasowski, Feodossija.

Vorwort

Der Name Iwan Aiwasowski gehört schon über hundert Jahre zu den beliebtesten unter den russischen Künstlern. Selten gelang es einem Maler, zu Lebzeiten solch einen Ruhm zu erwerben, wie ihn Aiwasowski bereits in jungen Jahren genoss. Seine außergewöhnliche Berühmtheit drang in alle Gesellschaftskreise; seine Gemälde begeisterten sowohl seine Berufskollegen und namhafte Kunstkenner als auch das breite Publikum. Ausländische Akademien ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitglied. Nach Orest Kiprenski (1782-1836) war er der zweite russische Maler, dem die Ehre zuteilwurde, sein Selbstbildnis für die Pitti-Galerie in Florenz zu malen. Dieser Erfolg war durchaus berechtigt, denn kein anderer Künstler war damals in der Lage, die Unbeständigkeit des Meeres so überzeugend darzustellen und diese schwierige Aufgabe auf so glänzende, freie und leichte Weise zu meistern. Aiwasowski war nicht nur Marinemaler von Beruf. Er kannte das Meer ausgezeichnet und liebte es innig. Wenn er sich auch anderen Landschaftsmotiven und sogar der Porträtmalerei zuwandte, so hatten diese Abstecher nur episodischen Charakter. Bis an sein Lebensende blieb er dem Genre der Seestücke treu.

Die Marinemaler unterteilen sich in drei Kategorien: diejenigen, die am, auf dem und mit dem Meer leben und das Spektakel, das sie täglich vor Augen haben, wirklichkeitsgetreu wiederzugeben trachten; diejenigen, die mehrere Monate im Jahr an der Küste verbringen und die Eindrücke und Begebenheiten nachbilden, die sie besonders faszinieren; schließlich die Landschaftsmaler, die das Meer nur zufällig malen oder sich seiner bedienen, um ein Gemälde zu verzieren, ihm Tiefe zu geben.

Die Marinemaler wurden zu Beginn des letzten Jahrhunderts seltener, weil das Meer ein undankbares Motiv darstellte, das dem Künstler meist wenig Ruhm einbrachte. Die Kunstliebhaber interessierten sich kaum für Seegemälde, und wenn ein Maler sich in diesem Genre einen gewissen Namen machte, so kauften sie sein Werk meist nur, damit auch dieser Name in ihrer Sammlung vertreten war. In den seltensten Fällen war es das Motiv, das zum Kauf anregte. Die wahre Bewunderung des Meers beschränkte sich auf eine kleine Gruppe von Poeten, Gelehrten und Seeleuten.

Die Ausbildung zum Marinemaler ist ebenso mühsam wie schwierig. Um das Meer malen zu können, muss man zu allen Jahreszeiten zur See gefahren sein, Tage und Wochen dort verbracht haben, die Dinge zwischen Himmel und Wasser erforscht haben, und wenn man alles genügend dokumentiert hat, so kann man, zurück im Atelier, glaubwürdige Werke schaffen. Auch muss man imstande sein, ein Schiff ins Wasser zu setzen: Wie viele Gemälde gibt es, auf denen das Schiff, abgeschnitten von den Linien des Meeres, nichts weiter als ein Kinderspielzeug zu sein scheint, das auf einen Spiegel gesetzt wurde, weil das Wasser es nicht befeuchtet – es ist nicht darin, es ist daraufgesetzt. Es ist ebenfalls schwierig, die Anatomie der Wellen zu erfassen und sie in ihren Bewegungen, ihrem Kommen und Gehen wiederzugeben, Felswände in ihren pittoresken Formen, ihrer geologischen Struktur abzubilden. Die Liste könnte beliebig verlängert werden.

Es ist schwieriger, das offene Meer unter guten oder schlechten Wetterbedingungen darzustellen als pittoreske Strandbilder zu malen, auf denen man eine elegante Gesellschaft, Matrosen und Garnelenfischerinnen mit hochgekrempelten Ärmeln sieht. Die ersten Werke verlangen große Mühe, die weiteren gehen leichter von der Hand.

Im Ganzen lässt sich also sagen, dass ein Marinemaler sein Metier nur erlernen, dieses sich ewig wandelnde, unergründliche Modell, das man Ozean nennt, nur studieren kann, indem er das Leben der Seeleute lebt.

Der Schaffensweg des Iwan Aiwasowski begann zu einer Zeit, als in Russland die romantische Richtung starke Verbreitung fand, die in der Entwicklung der russischen Landschaftsmalerei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielte. Der romantische Grundton ist nicht nur in seinem Frühwerk, sondern auch in den meisten Spätarbeiten spürbar.

Schiffbrüche, Seeschlachten und Seestürme waren stets beliebte Motive. Aiwasowski setzte die Traditionen der bedeutendsten russischen Landschaftsmaler des beginnenden 19. Jahrhunderts fort, ohne jedoch jemanden nachzuahmen; er schuf eine neue Tradition und eine neue Malschule und übte somit einen merklichen Einfluss auf die damalige und spätere Marinemalerei aus. In seinem Schaffen fanden auch Züge des Nationalcharakters und der alten Kultur des armenischen Volkes ihren Ausdruck, dem der Maler bis zum Ende seines Lebens in Treue verbunden war.

Die große Reede von Kronstadt, 1836. Öl auf Leinwand, 71,5 x 93 cm. Russisches Museum, Sankt Petersburg.

Die Fregatte „Aurora“, 1837. Öl auf Leinwand, 75 x 101 cm. Privatsammlung.

Die russische Malerei und das Wasser

Das Wasser und seine Symbolkraft

Die Gewalt des Wassers hat mit ihrer Erosionskraft über Millionen Jahre hinweg die Topografie unserer Erde gestaltet. Überall dort, wo Wasser an die Erdoberfläche tritt, hat der Mensch sich angesiedelt. In der Vorstellung vieler Religionen wurde die Welt einst von Wasser überflutet, um der Menschheit einen neuen Anfang zu ermöglichen. Wasser ist eines der vier Elemente, aus denen nach früheren Weltanschauungen die ganze Welt entstanden ist. Es trennt die Kontinente und markiert ihre Grenzen. Religionsgemeinschaften symbolisieren die Aufnahme von Novizen mit der Wassertaufe. Wasser sorgt für das Wachstum der Feldfrüchte. Eine einzige riesige Flutwelle vermag erbarmungslos Tausende von Menschen und Tieren auszulöschen. Als Schnee besiegt es ganze Armeen und als Nebel lehrt es selbst mutige Seeleute das Fürchten. Ohne Wasser kann der Mensch nur wenige Tage überleben. Wasser umfasst die ganze Palette der Gegensätze: von Klar- und Reinheit bis hin zu zerstörerischer Gewalt. Als Spender des Lebens bringt Wasser zugleich auch den Tod.

Wasser ist daher schon immer eines der entscheidenden Elemente in Kunst, Architektur und Landschaftsgestaltung gewesen. Wasser steht als Synonym für die Quelle und die Erhaltung des Lebens. Deshalb wird es oft eingesetzt, um die Geheimnisse der Natur zu symbolisieren, um als landschaftliches Hindernis und Grenze zu dienen, oder auch als glitzernde Dekoration. Sein Fließen und seine Flüchtigkeit, seine Fähigkeit, die Umgebung zu spiegeln, wie auch seine ,Begabung‘, die verschiedenartigsten Gefühle zu verstärken und manchmal sogar darzustellen, hat auf Maler stets eine große Faszination ausgeübt.

Sei es als See oder Sumpfland, Nebel oder Schnee, Pfütze oder Ozean, Wasserfall oder Sturzregen, als tödlich reißende Flut oder langsam dahinfließender Strom mit bemoosten Ufern, Wasser hat viele Gesichter. Aber es kann niemals allein für sich bestehen, denn Wasser wird stets auch getragen und in seinem Lauf bestimmt von eben dem Land, das es selbst mitgeformt hat. Wasser bedarf immer eines physikalischen oder metaphorischen ,Gefäßes‘: Nur im Wechselspiel mit anderen Naturkräften kann es existieren und als Sinnbild eingesetzt werden. Verständlicherweise wird Wasser daher als Naturelement häufig in Gemälden dargestellt und dies vor allem in der Landschaftsmalerei.

Angriff auf Kronstadt, 1835. Öl auf Leinwand, 124 x 199 cm. Russisches Museum, Sankt Petersburg.

Meerblick, 1841. Öl auf Leinwand, 74 x 100 cm. Privatsammlung.

Wasser wird allerdings auch symbolisch verwendet. In Botticellis Geburt der Venus zum Beispiel verlangt die Ikonografie, die korrekte bildliche Darstellung des Mythos, unbedingt nach der Darstellung des Meeres, dem Venus ja entstiegen ist, selbst wenn man das Meer in der Komposition nur als Hintergrund eines Wappens auffassen würde.

In Curradis Narziss an der Quelle bildet Wasser zwar nur einen unscheinbaren Teil des gesamten Gemäldes, aber jeder weiß, dass die dramatische Metamorphose des Jünglings von menschlicher Existenz zu pflanzlichem Vegetieren eben vom Wasser ausgeht. In Curradis Kunstwerk unterstützt jedoch nicht nur das Wasser, sondern insbesondere die Landschaft die Gestaltung der Hauptfigur. Am ausdruckskräftigsten wird Wasser in der Naturmalerei eingesetzt, sei es in Landschaften oder in Seestücken. Auf der einen Seite stehen hier die lichtdurchfluteten Landschaften des Franzosen Claude Lorrain, auf der anderen finden sich Gemälde wie Der Birkenhain von Archip Kuindschi: Hier ist der Fluss kaum von der Wiese, die er durchfließt, zu unterscheiden und wird als kompositorischer Kunstgriff benutzt, um das Auge des Betrachters genau in den Mittelpunkt des Bildes zu lenken. Dadurch entsteht jenes erstaunliche Gefühl von Tiefe, das seine Kritiker so überrascht hat.

Deutlich wird dies in der Vielzahl von Seestücken des überaus schaffensfrohen Iwan Aiwasowski, der das Meer als Bühne verwendet, um seine nahezu gegenstandsfreie Erschaffung der Welt anschaulich zu machen. Hier brodelt geheimnisvolles rotes Magma in der Mitte einer bedrohlichen schwarzen Wolke über der Oberfläche des Wassers, aus dem Dunstschwaden aufsteigen; eine kraftlose fiebrige Sonne scheint durch die Wolke, um ein trübes Licht auf die aufgewühlten Wasser zu werfen. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Isaak Lewitans Gemälde Vorfrühling umfasst in den Gestalten der Wolke, des Flusses und des Schnees alle drei Aggregatzustände des Wassers; abgesehen von den braunen Zweigen sind sie alle eben erst von ihrer eisigen Umhüllung befreit worden und bilden so die einzigen Bestandteile des Bildes, die offenkundig etwas mit ,Frühlingserwachen‘ zu tun haben. Wie wir noch sehen werden, haben die Maler viele Variationen für die Verwendung des Wassers in ihren Gemälden entwickelt.

Lewitan, Kuindschi und auf seine Art und Weise auch Aiwasowski malten Wasser aus ihrer eigenen, unverkennbar russischen Perspektive. Sie gehörten zu den Malern der zweiten Hälfte des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Russische Gemälde von russischen Wasserstücken und Landschaften entstehen erst verhältnismäßig spät, weil Peter der Große und nahezu alle seine Nachfolger im 17. Jahrhundert in Russland die westliche Denkweise propagierten. Die russische Kunst war zu dieser Zeit kaum mehr als ein Ableger der westeuropäischen Kunst, denn sie war überwiegend durch die preußische Sichtweise eingeengt.

Peter der Große ließ Künstler aus Deutschland kommen, die die hoffnungsvollen russischen Talente auf den westlichen Weg bringen sollten. Die Künstler seines Volkes sollten ermutigt werden, sich selbst als Bestandteil der europäischen Hauptströmung zu fühlen, sie erhielten Stipendien, um für längere Zeiträume im Ausland leben, malen und durch Beobachten lernen zu können.

Der Schiffbruch, 1843. Öl auf Leinwand, 116 x 189 cm. Privatsammlung.

Hafen von Valletta auf Malta, 1844. Öl auf Leinwand, 61 x 102 cm. Russisches Museum, Sankt Petersburg.

Blick auf die Lagune von Venedig, 1841. Öl auf Leinwand, 76 x 118 cm. Staatliches Museum-Naturschutzgebiet Peterhof, Sankt Petersburg.

Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Westen ein neues Interesse an der Landschaft und an der Landschaftsmalerei aufkam, begannen auch die russischen Künstler das Malen der Natur, der Berge und des Wassers neu zu schätzen und voranzutreiben. Zunächst nahmen sie die Landschaft noch mit den Scheuklappen des westlich geschulten Blicks wahr, was vor allem bedeutete, dass sie der westeuropäischen Vorliebe für die ,idyllische Szenerie‘ frönten. Gegen Ende des Jahrhunderts allerdings hatten sie sowohl die russische Landschaft als Motiv entdeckt als auch einen einzigartigen, eigenständigen russischen Stil entwickelt. Welche Ursache lässt sich im damaligen Russland dafür finden, dass so viele Künstler ihre Aufmerksamkeit dem Wasser zuwandten?

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist Russland an fast allen Grenzen von Wasser umgeben: Im Fernen Osten liegt der Pazifik, im Westen liegt die Ostsee mit Sankt Petersburg als Tor zum Westen und der Flottenstützpunkt Kronstadt. Im Süden locken das warme Schwarze Meer mit seinen Ferienorten und Handelshäfen sowie das Kaspische Meer, das von dem breiten, mächtigen Strom der Wolga gespeist wird, die den Westen des Reiches vom Osten trennt. Weit im Norden, jenseits der großen Ödnis der sibirischen Tundra, droht das meist zugefrorene Nordpolarmeer.

Napoleon und Hitler mussten feststellen, dass der größte Teil Russlands während des langen Winters nahezu völlig zugefroren ist. Flüssig, gasförmig oder durchscheinend fest: Russlands Landschaften werden von Wasser in all seinen Aggregatzuständen geprägt. All die Eigenschaften, die für den russischen Nationalcharakter so bezeichnend zu sein scheinen – die Gewalttätigkeit, das Schwanken zwischen Depression und Manie, die Schwermut, die Düsternis der ,russischen Seele‘ –, sie rühren sicherlich von jener kollektiven Klaustrophobie her, die das grimmige Winterwetter des Landes mit seinem Regen, Frost, Nebel, Eis und Schnee erzeugt. Der Süden Russlands bietet allerdings ein recht gemäßigtes Klima. Das lässt sich in den Gemälden Aiwasowskis erkennen, der den größten Teil seines Lebens auf der Krim verbracht hat. Frühling, Sommer und Herbst können in Russland bezaubernd sein, wie viele der Maler des späten 19. Jahrhunderts entdeckten. Aber das Klischeebild von Russland – das sowohl die Ausländer als auch die Russen selbst besaßen – war weitgehend bestimmt von der Vorstellung der Melancholie, der Tragödie und der rücksichtslosen Härte des Klimas in einem Land gefrorener Flüsse, vernebelter Städte und vereister Meere.

Schon lange bevor Peter der Große seine neue Hauptstadt an der Newa baute, stellten die russischen Meere, Seen und Flüsse ein lebenswichtiges Verkehrsnetz für alle bäuerlichen und sogar oft nomadischen russischen Völkerschaften dar. Ende des 19. Jahrhunderts war Russland ein ungeheuer weites Land von überwiegend ländlichem Charakter. Seine riesigen Wälder und endlosen Ebenen sind von Seen, Flüssen und breiten Strömen durchzogen, deren Aussehen und Farbe sich mit den Jahreszeiten beständig wandelten. Die russisch-orthodoxe Kirche feiert an Epiphanias, dem Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar, eine Zeremonie, die man ,Wasserweihe‘ nennt. Die Wolga ist einer der großen russischen Ströme, die den ganzen Kontinent durchfließen; aber sie ist viel mehr als nur eine der längsten und breitesten Wasserstraßen, denn sie nimmt im Herzen des russischen Volkes einen ganz besonderen Platz ein. Sie ist eine der wichtigsten Schlagadern des Landes und erstreckt sich vom äußersten Norden bis hin zu den milderen Landstrichen im Süden.

So gesehen haben Lewitan, Kuindschi, Aiwasowski, Archipow und Repin – um nur einige der großen russischen Wassermaler zu nennen – in ihren Bildern nicht nur dem Antlitz der Landschaft gehuldigt, die ihnen vertraut war, die sie liebten und die sie unaufhörlich malten. Sie verherrlichten vielmehr eine schier unglaubliche Bandbreite von Gefühlen, Stimmungen und Ideen: von Furcht und Zittern bis hin zu ruhiger Gelassenheit, von tiefer Sorge bis hin zu beschwingter Träumerei, von unbeschwerter Zufriedenheit bis hin zu angstvoller Befangenheit.

Venedig, 1842 (?). Öl auf Leinwand, 115,5 x 187 cm. Staatliches Museum-Naturschutzgebiet Peterhof, Sankt Petersburg.

Das Wasser in den russischen Städten