2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

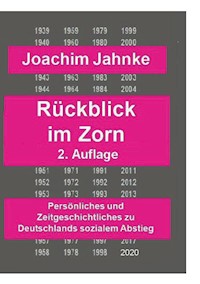

Der Titel ist an das 1956 uraufgeführte Theaterstück "Look back in Anger" ("Blick zurück im Zorn") von John Osborne angelehnt. Osborne wurde damit der erste der in der Folgezeit als "angry young man" bezeichneten Schriftsteller. Nach dem großen Erfolg des Stückes assoziierte man mit diesem journalistischen Schlagwort Schriftsteller, deren politische Ansichten radikal oder sogar anarchistisch waren und deren Werke sich durch Gesellschaftskritik auszeichneten und Themen wie soziale Entfremdung behandelten. Vor einem solchen Hintergrund passt der Titel zu diesem Buch. Es bewertet die letzten vierzig Jahre zunehmender neoliberaler Globalisierung der Märkte von Waren, Geldern und Arbeitskräften. Deutschland ist in dieser Zeit von einem der aufstiegsfreundlichsten und sozialsten Länder Westeuropas fast an deren negatives Ende gerutscht, weit weg jedenfalls von den skandinavischen Standards, denen es einst nahe war. Man darf sich nicht einreden lassen, dass es uns besser ginge als je zuvor und besser als überall anderswo. Ein solcher persönlicher und zeitgeschichtlicher Rückblick ist nur im Zorn möglich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Leben kann nur in der Schau nach

rückwärts verstanden, aber nur in der

Schau nach vorwärts gelebt werden.

Søren Kierkegaard

Wer in der Zukunft lesen will, muss in der

Vergangenheit blättern.

André Malraux

Feig, wirklich feig ist nur, wer sich vor

seinen Erinnnerungen fürchtet.

Elias Canetti

„Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äusseren Frieden sichert.”

Aus dem CDU-Programm von 1947

Inhalt

Vorwort

1. 1939 – 1958

2. 1959 – 1968

3. 1969 – 1992

Aller Anfang ist schwer

Erfahrungen in der EU-Kommission

„Osthandel – Ostpolitik in der Praxis”

Die Exportpropaganda

Erfahrungen in Osteuropa

Luft- und Raumfahrt

Die grosse weite Welt und die Notwendigkeit von Exportkontrollen gegen globale Freiheiten

In eine für mich neue Welt

4. 1993 – 2002

Keine richtige Bank und aller Anfang ist schwer

Meine Causa Köhler

Französische Präsidenten aus der Kaderschiede ENA

In den Fängen der Globalisierung

Meine Hauptaufgabe: Beitrag zur nuklearen Sicherheit in Osteuropa

Andere Aufgaben: Grönland und China

5. 2003 – 2020

Teil II: Zeitgeschichtliches

6. Wo die neoliberale Globalisierung herkommt und wer dahinter steckt

Aus der ultraliberalen Retorte internationaler Wirtschaftswissenschaftler

Der Washington Consensus

Politische Kräfte hinter der neoliberalen Globalisierung

Die Globalisierung als Alibi für den Sozialabbau der Globalisierer

Die Rolle von Lambsdorff und Tietmeyer

7. Liberalisierung der Warenmärkte

Der 800 Pfund schwere Gorilla mitten im Wohnzimmer

Die Globalisierung beginnt zu kippen

8. Liberalisierung der Finanzmärkte

Und die Folgen

Steuerflucht

Aufkauf deutscher Firmen mit Geld aus Steueroasen

9. Liberalisierung der Arbeitsmärkte und Zuwanderung

10. Steuern am oberen Ende: nur

runter

Steuersenkungen für hohe Einkommen von

Privatpersonen und Unternehmen

Unzureichende Besteuerung von grossen Erbschaften bei Fehlen einer Steuer für grosse Vermögen

Steuerbefreiung für Unternehmenserben

Verarmung des deutschen Staates

Die Reichen zahlen nicht den Löwenanteil an Steuern

11. Schröders „Sozialreformen” des Sozialabbaus und falscher Versprechungen

12. Immer mehr EU: Die Dauererweiterung von EU und Eurozone

13. Die Manipulation der öffentlichen Meinung: Ist globaler Freihandel wirklich Freiheit?

14. Kaum Aufstieg mehr in diesem Land

Weniger Aufstiegschancen

Warum das Bildungssystem so wichtig ist

Ein aufstiegsfeindliches Schulsystem

15. Armut und Angst davor

Die Konkurrenz für einheimische Arme

Die Rolle der Tafeln

Abstiegsängste breiten sich bis weit in die

Mittelschicht aus

Das miese Leben auf Hartz IV-Niveau

16. Von der Verkürzung der deutschen Löhne

27 Jahre lang stagnierende Löhne

Die Aufspaltung der Arbeitnehmer in Leistungsgruppen

Lohndiskriminierung der Frauen

Der Niedriglohndruck auf die Renten

Die Verkürzung der deutschen Löhne zugunsten des Auslands

17. Der Deutschen Zeit und Leben fressende Arbeitswelt

Der Druck der Befristung

Arbeitnehmer mit Zweitjobs

Republik der Pendler

Atypische Arbeitszeiten

Überstunden-Meister und Überlastung: Deutschland im Dauerstress

Immer mehr Lebensarbeitszeit

18. Eine perverse Vermögensverteilung: Vom Absturz der sozialen Gerechtigkeit

Ungleiche Einkommen als Triebkräfte der ungleichen

Vermögensverteilung

Die Verteilung der Vermögen

Die Super-Reichen

Das niedrigste Medianvermögen in der Eurozone

Nichts als Lügen

19. Euro: Die Deutschen zahlen die Rechnung

Die Euro-Krise kommt

Der Euro wird zum Zankapfel

Der Streit um die „schwarze Null” Die deutschen Sparer zahlen für die

Hochverschuldeten woanders

20. Staatliche Sparwut und soziale Folgen

Die Spar- und Sparernation

Vor allem spart der Staat

21. Die Migration obendrauf

Frühe Erfahrungen mit muslimischer Zuwanderung

Merkels verhängnisvolle Entscheidung von 2015

Kraft der Zahl: Wann sind Migranten in der Mehrheit?

Asyl und Abschiebung

Familiennachzug

Die hohen Zugangshürden für den Arbeitsmarkt

Spuren von Antisemitismus unter zugewanderten Muslimen

Die Gewaltbereitschaft eines, wenn auch bisher

kleinen Teils der neu Zugewanderten

Das faule Spiel mit der Obergrenze

22. Globale Umweltzerstörung plus globale Mobilität gleich globale Seuche

23. Warum man nicht verzweifeln muss

Weniger arbeiten - nur ein Traum?

Die digitale Herausforderung

Vorwort

Den Titel meines sozial- und globalisierungskritischen Rückblicks habe ich bei John Osborne und dessen 1956 uraufgeführtem Theaterstück „Look back in Anger” („Blick zurück im Zorn”) geklaut. John Osborne wurde damit der erste der in der Folgezeit als „angry young man” („zorniger junger Mann”) bezeichneten Schriftsteller. Nach dem großen Erfolg des Stückes assoziierte man mit diesem journalistischen Schlagwort Schriftsteller, deren politische Ansichten radikal oder sogar anarchistisch waren und deren Werke sich durch Gesellschaftskritik auszeichneten und Themen wie soziale Entfremdung behandelten. Vor einem solchen Hintergrund passt der Titel zu meinen Arbeiten, obwohl ich nun ein „angry old man” bin. Ich kann mich noch gut an den tiefen Eindruck erinnern, den das Stück auf mich machte, als ich es vor vielen Jahren im Theater erlebte.

Mit zunehmendem Erkenntnisstand, den ich vor allem als Mitarbeiter der Bundesregierung und dann in der Londoner City gewann, baute sich die Gesellschaftskritik in mir auf. Ich war schliesslich überzeugt: Deutschland entwickelte sich von einem der sozialsten Länder und fast auf dem Niveau der skandinavischen zu einem der unsozialsten in Westeuropa. Dafür nutzte es die immer neoliberalere Globalisierung von Waren- und Finanzbeziehungen sowie der Arbeitsmärkte brutal für sich aus. Doch Deutschland waren in dieser Hinsicht nicht die Deutschen, sondern nur eine kleine Minderheit aus der politisch-ökonomischen Oberklasse.

Dies also ist ein ärgerlicher Rückblick, ein Rückblick im Zorn, mehr auf die letzten vier Jahrzehnte als auf alle meine Lebensjahre. Er versucht, trotz der nicht zu leugnenden Emotionalität persönlicher Betroffenheit sachlich und auf nachprüfbaren Fakten aufbauend zu bleiben. Was mich besonders bedrückt sind die durch eine falsche Politik vergebenen Chancen unseres Landes. Das lässt mich nicht kalt, auch wenn es mir selbst derzeit in fast jeder Hinsicht gut geht.

Das Buch ist in zwei Teilen geschrieben, wobei der erste meine persönlichen Erfahrungen mit dem sozialen Aufstieg aus Armut – ein starkes Motiv für meine sozialkritischen Analysen – und dann mit der zunehmend globalisierten Welt zeigen soll. Dagegen soll der zweite Teil in zeitgeschichtlicher Orientierung und aufbauend auf meine im ersten Teil berichteten Erfahrungen die Gründe meines Zornes darstellen. Es wird darin um die soziale Entwicklung, vor allem den Abbau der einst Deutschland prägenden Sozialen Marktwirtschaft und um die vergebenen Chancen Deutschlands gehen. Dieser Teil betrifft also mit den letzten vierzig Jahren ab etwa den späten Siebzigern des vergangenen Jahrhunderts die zweite Hälfte meines bisherigen Lebens. Ich habe mich bemüht, an die jeweils neuesten statistischen Daten zu kommen, damit das Buch trotz des Rückblicks für die Jetztzeit aussagefähig ist.

Ich muss vorab allerdings einräumen: In Deutschland West aufgewachsen, ist für mich die Zeit vor der Wiedervereinigung auf den westlichen Teil unseres Landes beschränkt. Da ich - abgesehen von den allbekannten politischen Ereignissen - zu wenig von der Entwicklung der DDR verstehe, muss ich deren Vergangenheit ausklammern. Soweit sich mein früherer Zorn auf die DDR bezog, war es mein Ärger über die oft schikanöse Grenzabfertigung bei Reisen von West-Berlin in das Bundesgebiet. Doch das ist nur ein persönliches Randthema. Ein ehemaliger Bürger der DDR schrieb mir, dass die Zeit vor der Vereinigung mit seinem behinderten Sohn besser zu ertragen war, als die danach. In diesem Buch wird es keine Antworten darauf geben können.

Die Fakten kann ich hier leider nur sehr verdichtet darstellen, sonst wäre das Buch doppelt so lang (und teuer). Zu ihm gehören 125 mit hochgestellten Ziffern markierte Grafiken. Sie können ausserdem in Farbe von meiner Webseite http://www.jjahnke.net/abbildungen.html heruntergeladen werden, ausserdem ein Index: http://www.jjahnke.net/index.pdf.

Bangor, im Juni 2018

Vorwort zur zweiten Auflage

An diesem nun etwas mehr als zwei Jahre alten Buch liegt mir sehr viel. Ich halte es unter meinen bisher 23 Büchern für das wichtigste. Sehr viel Drama ist seit der Erstauflage in Deutschland und der Welt passiert. Um uns herum sind die Autokraten Xi, Putin, Erdogan und der Möchtegern-Autokrat Trump immer aggressiver geworden. Das weltweite Aufatmen nach der Abwahl Trumps war unüberhörbar. Auch der noch andauernde Brexit-Streit sorgte für viel Aufregung.

Doch das eigentliche Drama begann zum Anfang dieses Jahres mit der weltweiten explosiven Ausbreitung der in China entstandenen Corona-Seuche, mit der bereits 51 Mio. Menschen infiziert und 1,3 Mio. daran gestorben sind. In Deutschland haben in der zweiten Corona-Welle die Intensivstationen der Krankenhäuser bereits mehr Betrieb als am Höhepunkt der ersten, wobei das Gespenst einer Triage näherkommt, bei der zu knappe Kapazitäten an Geräten und vor allem Personal zur ärztlichen Entscheidung zwingen, wer noch behandelt wird und wen man sterben lassen muß. Überall in der Welt und vor allem in Europa sind die Volkswirtschaften tief eingebrochen, nur vergleichbar mit der Weltwirtschaftskrise von vor fast 100 Jahren. Die Verkündung eines zu 90 % effektiven Impfstoffs war dann im November eine Sensation, die tief auf die Gemüter einschlug und neuen Optimismus wachsen ließ.

Ich habe mich daher entschlossen dieses Buch zu aktualisieren und in einer zweiten Auflage drucken zu lassen. Es hat auch ein neues Kapitel, das den Ursprüngen der Corona Seuche, ihren Zusammenhängen mit der ebenfalls exponentiell steigenden Umweltzerstörung und den Gefahren für weitere Seuchen nachgehen wird.

Bangor, im November 2020

1. 1939 – 1958

Hätte ich als Kind und Jugendlicher nicht in grosser Armut gelebt, wäre ich wahrscheinlich nicht zu einer so kritischen Sicht auf die Entwicklung Deutschlands über die letzten vier Jahrzehnte gekommen. Wer einmal selbst viele Jahre in Armut gelebt hat, vor allem in den empfindlichen jüngeren Jahren, und seine eigene Situation immer wieder mit dem Wohlstand seiner Schulfreunde und Bekannten vergleichen musste, hat eine andere Sicht auf die Gesellschaft gewonnen, auch auf die sozialen Probleme bis zur Jetztzeit.

1939 in den deutschen Nationalsozialismus und den Beginn des 2. Weltkriegs hineingeboren zu werden, ist eigentlich kein guter Anfang. Die Engländer nennen so etwas „bad luck”, zu Deutsch „schlechtes Glück”. Meine Familie wurde prompt durch den Krieg dezimiert. Der Vater fiel 1941 beim Einmarsch nach Russland, der nie hätte stattfinden dürfen. Die Mutter starb später anfangs der fünfziger Jahre gebrochen und vom schlechten Leben erschöpft. Der noch verbliebene Grossvater war unter russischer Besatzung in der Nähe Berlins verhungert. Unser Mobiliar hatten wir in Ostpreussen zurücklassen müssen.

Da hiess es für meinen jüngeren Bruder und mich in den Nachkriegsjahren elternlos und mit kaum Unterstützung aus der Verwandtschaft: nur noch kämpfen, um wieder Boden unter die Füsse zu bekommen. Wir waren bettelarm. Meine billige Armbanduhr kam regelmässig vor Monatsende ins Pfandhaus. Einmal warf mich der Fahrer aus dem Berliner Stadtbus heraus, weil ich nur vierzehn Pfennige vorweisen konnte, statt der für den Fahrschein geforderten fünfzehn. Keiner schenkte mir den fehlenden einen Pfennig.

Natürlich hatten wir bei aller Armut den nicht zu unterschätzenden Vorteil, aus einer gebildeten bürgerlichen Familie zu kommen. Immer noch ist mir der ständige Spruch meiner Mutter im Ohr: „Was Du im Kopf hast, kann Dir niemand nehmen”. Neuere Forschung belegt, wie wichtig der Familienhintergrund für die Entwicklung vieler Menschen ist.

Staat und Wirtschaft in dem weitgehend zerstörten Land mussten den Wiederaufbau finanzieren und sparten in unschöner Weise an den Opfern des Krieges, indem die Kriegsopferrenten klein waren und kaum Entschädigung für die materiellen Kriegsverluste geleistet wurde, in unserem Fall nur im Verhältnis von eins zu zehn. Was bei uns nach 1945 noch an wertvollen Möbeln der Grosseltern übriggeblieben war, musste raffgierigen Bauern weit unter Wert für ein paar, nie ausreichende Nahrungsmittel überlassen werden. Dass wir unser Schicksal mit sehr vielen anderen Kriegsopfern teilten, machte es nicht leichter.

Es war ein sehr ungleiches Spiel. Vor allem hatte der Tod sehr willkürlich zugeschlagen, und für einen verlorenen Vater gab es keinerlei Ersatz. Ein Teil der eigentlich wehrpflichtigen Männer war als unabkömmlich erklärt worden, darunter zum grössten Teil Nazibonzen und andere mit guten Beziehungen. Die kamen also heil aus den Kriegsjahren und konnten gleich wieder loslegen, ebenso natürlich diejenigen, die einfach Glück gehabt hatten. Die Entnazifizierung wurde sehr locker gehandhabt. Nicht wenige der Ex-Nazis fanden sogar in den sich wiederaufbauenden Regierungsstrukturen einträchtige Verwendung. Ein anderer Teil der Bevölkerung hatte sogar am Krieg verdienen können, vor allem die Aktionäre der Waffenkonzerne, die nach dem Krieg mit ziviler Produktion weitermachten. Gut dran waren auch die Wohneigentümer, auf deren Häuser keine Bomben gefallen waren. Sie hatten ihr Eigentum behalten und vor allem bei so viel Wohnungslosigkeit gleich ein schönes Dach über dem Kopf. Die ihnen abverlangte Lastenausgleichsabgabe war schnell verdaut. Zudem gab es überall Schieber, die besonders schnell wieder zu Geld kamen.

Die gewaltigen vom Krieg angerichteten sozialen Verwerfungen kann sich heute kaum ein Mensch vorstellen, soweit nicht die eigene Familie betroffen war. Selbst die Kinder der Betroffenen haben heute wenig Interesse, von ihren Eltern über deren damalige Schicksal aufgeklärt zu werden. Der heutige Schulunterricht klammert diese Situation weitgehend aus. Erstaunlicherweise gibt es für die jetzt alten Leute eine Flut an Bestsellern über die Kriegskinder. Das Zeitalter der Rückerinnerung bei den jetzt gegen das Ende ihrer Lebenszeit Gehenden ist offensichtlich angebrochen und lässt sich auch kommerziell literarisch ausschlachten.

In den unmittelbaren Nachkriegsjahren lebte die deutsche Arbeiterschaft - und das war anders als heute noch der überwiegende Teil der Bevölkerung - unter einem erzwungenen Lohnverzicht, damit die Arbeitgeber genügend Investitionsmittel aufbauen konnten, die ihnen dann am Ende allein gehörten. Der tarifliche Monatslohn fiel von 139 RM 1946 auf nur noch 117 RM drei Jahre später. Gemessen an den Gewinnen der Arbeitgeber waren das im wahrsten Sinne des Wortes nur Hungerlöhne. Zum Ausgleich gab es für die derart gebeutelte Arbeiterklasse ein politisches Programm mit vielen Versprechungen, die allerdings nie eingehalten wurden. So räumte selbst die CDU im Ahlener Programm von 1947 ein:

„Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äusseren Frieden sichert.”

Wer das heute liest, kann es kaum glauben. Der wirtschaftspolitische Vordenker Alfred Müller-Armack führte in seinem 1947 erschienenen Buch „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft” den Begriff der „Sozialen Marktwirtschaft” ein. Damit sollten die Prinzipien der Freiheit auf dem Markte einerseits und des sozialen Ausgleichs andererseits verbunden werden. Für die Wirtschaftsordnung des vom Krieg zerstörten Deutschlands sollte der Markt als „tragendes Gerüst” in „eine bewusst gesteuerte, und zwar sozial gesteuerte Marktwirtschaft” eingebettet sein.

Ludwig Erhard übernahm als erster Bundeswirtschaftsminister dieses Konzept und beschäftigte sich mit dessen praktischer Umsetzung. Er galt fortan als „Vater der Sozialen Marktwirtschaft”. Als Endzustand schwebte ihm eine Art Volkskapitalismus vor, der aber nie zustande kam. Er wird dazu mit den Worten zitiert: „Wenn schon mit der Entfaltung der modernen Technik eine Konzentration der Produktionsmittel unvermeidlich ist, dann muss diesem Prozess ein bewusster und aktiver Wille zu einem breitgestreuten, aber echten Miteigentum an jenem volkswirtschaftlichen Produktivkapital entgegengesetzt werden.” Kaum eines dieser Versprechen wurde später gehalten.

Für mich endete diese erste Periode 1958 mit dem Abitur in Berlin. Ich hatte in den späteren Schuljahren Einblick in die Elternhäuser meiner Klassenkameraden bekommen und hatte begonnen, die vielen mit intakten Familien und neuem oder gar altem Reichtum zu beneiden. Ich machte mir damals wenig Hoffnung, auf das ursprüngliche soziale Niveau meiner eigenen verstorbenen Eltern zurückzufinden. Dennoch war ich wie die meisten meiner Generation optimistisch. Es konnte ja nur besser werden. Nach Unten war wenig Raum mehr.

An der Schule hatten wir einen Geschichtslehrer, der die neuere deutsche Geschichte nicht ausklammerte. Er liess uns Eugen Kogons „Der SS-Staat” lesen. Über den in deutschem Namen begangenen Völkermord war ich so früh aufgeklärt. Mich erschütterte, wie breit das Mitwissertum von der Judenvernichtung gewesen sein muss, da beispielsweise die BASF in Ludwigshafen als Teil von IG-Farben richtige Rechnungen für das in grossen Mengen von ihr gelieferte Zyklon B ausstellte.

Noch zu Schulzeiten entdeckte ich meine Liebe zu Frankreich und der französischen Sprache, die mich mein ganzes bisheriges Leben begleitet hat und mir die wichtigen Vergleiche mit deutschen Sozial- und Wirtschaftsdaten sehr erleichtert. Es fing mit dem französischen Soldatensender in Berlin an, denn der half sehr beim Erlernen der Sprache. Besonders Paris zog meine nach dem Krieg wieder reiselustige Generation an, auch wenn man dafür mangels Finanzen per Autostopp reisen musste. Bei mir kam noch eine von der Schule vermittelte Brieffreundschaft mit einem gleichaltrigen Franzosen tief aus der Provinz des Perigord hinzu. Als ich ihn und seine Familie 1958 in seinem kleinen Dorf besuchte – sein Vater war dort der Dorfschmied -, war das für mich eine total andere Welt. Und das ist sie auch heute noch, wenn ich meinen alt gewordenen Freund besuche, weil sich in dieser französischen Provinz, wie in vielen Ecken Frankreichs weitab von Paris, selbst über sechzig Jahre wenig verändert hat.

Ansonsten fiel meine Gymnasialzeit ab 1951 in ziemlich aufregende Jahre, von denen den Nachgeborenen nur wenig vertraut sein wird. Doch sie prägten meine Generation wie kaum eine andere.

Der Regierung Adenauer gelang die allmähliche Emanzipation vom westlichen Besatzungsregime. Immer mehr Kennzeichen staatlicher Souveränität wurden der jungen Bundesrepublik zugestanden. Das Bundesverfassungsgericht nahm seine Arbeit auf, ebenso das neue Aussenministerium, und die Handelsmarine durfte nunmehr die bundesdeutsche Flagge führen. Westdeutschland bekam seine Nationalhymne. Während die Amerikaner zunächst noch die Entnazifizierung weiterbetrieben und einige hochrangige SS-Offiziere hinrichteten, führte die wachsende Selbständigkeit der deutschen Justiz- und Regierungsstellen dazu, dass zunehmend NS-Chargen von Amnestien profitieren konnten, bis zum Januar 1951 immerhin 792.176 Personen. Mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl nahm die westeuropäische Gemeinschaft ihren zaghaften Anfang. Deutschland bekam eine westeuropäische Perspektive.

1952 machte die Sowjetunion mit der Stalin-Note das Angebot eines wiedervereinigten, aber neutralen Deutschlands, konnte damit jedoch nicht verhindern, dass sich die Bonner Regierung für den Beitritt zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft entschloss. Im anderen deutschen Staat führte Walter Ulbricht im Rahmen des „planmässigen Aufbaus des Sozialismus” eine „Sowjetisierung” der Gesellschaft und eine Stärkung der Staatsmacht nach sowjetischem Vorbild ein. Die erste Zündung einer Wasserstoffbombe durch die USA und ein Jahr später durch die UdSSR waren uns sehr bedrückende Entwicklungen, in deren Schatten fortan unsere noch junge Generation stand. In der DDR und wenig später der Bundesrepublik begann das Fernsehen. Wer sich schon einen dieser neuen Apparate leisten konnte, hatte den Vogel abgeschossen. Erstmals erschien „BILD” an den Kiosken, und erstmals wurde ein Düsenflugzeug im Linienverkehr eingesetzt.

In der UdSSR begann 1953 mit dem Tod Josef Stalins der Prozess der Entstalinisierung. Sein Nachfolger Chruschtschow setzte angesichts der atomaren Pattsituation und massiver innenpolitischer Probleme auf einen Entspannungskurs. Dann entluden sich in der DDR die politischen und wirtschaftlichen Probleme im Aufstand vom 17. Juni. Im Bundesgebiet senkte Volkswagen die Preise für den VW Käfer auf nur noch 4.200 DM. Der 1. FC Kaiserslautern wurde deutscher Fussballmeister, der Mount Everest zum ersten Mal bestiegen.

Derweil erreichte 1954 in den USA die McCarthy-Ära mit dem Communist Control Act ihren Höhepunkt. Der Supreme Court der USA verbat die Rassentrennung an öffentlichen Schulen. Zwischen Russland und der Ukraine, die noch Teil der UdSSR war, kam es zum Gebietsaustausch: Krim an die Ukraine und Belgorod an Russland. Wenig später wurde mit den Pariser Verträgen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland und die Aufnahme in die NATO beschlossen. Das erste atomgetriebene U-Boot wurde von der US-Marine in Dienst gestellt, während andererseits das erste Schnellrestaurant der Fastfood-Kette Burger King in USA öffnete. Erst jetzt erreichte der Ernährungsstand der Bundesrepublik Deutschland wieder den Ernährungsstand Deutschlands aus der Vorkriegszeit, also fast zehn Jahre nach Kriegsende. Bei Moskau wurde das erste Kernkraftwerk der Welt in Betrieb genommen, ein Vorläufer von Chernobyl, mit dessen nuklearer Hinterlassenschaft ich mich 43 Jahre später beschäftigen sollte. Texas Instruments kündigte das weltweit erste Transistorradio an, und in USA wurde das Farbfernsehen eingeführt.

Um vom Westberlin durch die DDR ins Bundesgebiet zu reisen, brauchten wir Westberliner einen Laufzettel, in dem auch der mitgeführte Geldbetrag penibel angeben werden musste. Die Kontrollen an den Grenzposten waren meist schikanös und mit langen Wartezeiten. Kein Schnippelchen westlicher Presse durfte im Auto mitgeführt werden.

Zehn Jahre nach Kriegsende ging 1955 in Österreich, der DDR und der Bundesrepublik die Besatzungszeit zu Ende und wurden die beiden deutschen Staaten mit der Gründung des Warschauer Pakts bzw. der Aufnahme in die NATO fest in deren Blöcke eingebunden. Andererseits gelang es Bundeskanzler Adenauer, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion zu erreichen, während er die Aufnahme von Beziehungen zur DDR mit der Hallstein-Doktrin für lange Jahre ausschloss. Im italienischen Messina wurde nun die Bildung eines Gemeinsamen Marktes und einer Europäischen Atomgemeinschaft beschlossen. Die östliche Reaktion liess nicht auf sich warten. Chruschtschow verkündete in Ost-Berlin zu Besuch die Zwei-Staaten-Theorie. Auf dem Gebiet des Deutschen Reiches seien nach dem Zweiten Weltkrieg zwei souveräne Staaten entstanden. Die DDR wurde von ihm zu einem „souveränen Staat” erklärt.

Auch in den westdeutschen Wohnzimmern fasste der Fortschritt immer mehr Fuss. Das Fernseh-Ratespiel „Was bin ich?” mit Robert Lembke wurde erstmals ausgestrahlt. Mit „Mainz wie es singt und lacht” flimmerte die erste Karnevalssitzung über die Bildschirme.

1956 wurden der Posener Aufstand und der Ungarnaufstand blutig niedergeschlagen. Mit dem Aufbau der Bundeswehr und der NVA begann die Wiederaufrüstung der beiden deutschen Staaten. Der freie Verkauf von Kirchenzeitungen wurde in der DDR verboten. In der Sowjetunion billigte der XX. Parteitag der KPdSU die von Chruschtschow nun verfolgte aussenpolitische Linie, durch friedliche Koexistenz der Systeme die Entscheidung zwischen Kapitalismus und Sozialismus zu suchen. Schon einen Tag später kritisierte Chruschtschow in seiner später berühmt gewordenen Geheimrede offen die Verbrechen der Stalinära und leitet damit die Entstalinisierung ein.

Ein Jahr vor meinem Abitur begann 1957 mit dem Sputnik-Satelliten das Zeitalter der Raumfahrt. Gleichzeitig gewann die Konfrontation der Supermächte erneut an Brisanz, als die Sowjetunion den Start ihrer ersten Interkontinentalrakete bekannt gab. Damit war klar, dass die sowjetischen Truppen künftig an jeden beliebigen Punkt der Erde Atomsprengköpfe transportieren konnten. Im Gegenzug gaben die USA bekannt, dass ihre in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen über Kernwaffen verfügen. Mit der „Göttinger Erklärung” der Göttinger 18, darunter Otto Hahn, Max Born und Werner Heisenberg, formierte sich der Protest gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. In der DDR wurde von nun an ungesetzliches Verlassen ihres Territoriums als Republikflucht bestraft.

Durch Unterzeichnung der Römischen Verträge entstand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. In den Kinos lief der Kriegsfilm „The Bridge on the River Kwai” („Die Brücke am Kwai”) an, dessen Filmmusik in der Folge mit dem „March from the River Kwai” und dem gepfiffenen „Colonel Bogey March” weltweit zum Ohrwurm wurde. In Liverpool wurden die Beatles zur bekannteste Rockband der Musikgeschichte, und in Deutschland gewann der FC Bayern seinen ersten DFB-Pokal. Als wir uns 1958 auf das Abitur vorbereiteten, begann in Deutschland die lange Krise der Montanindustrie mit dem „Zechensterben”. Es begann auch die Bewegung „Kampf dem Atomtod”.

So wurde meine Generation mit diesem hier im Zeitraffer dargestellten Wechselbad aus „Kaltem Krieg” und drohender nuklearer Vernichtung sowie rasant andauerndem technischem Fortschritt und neuer Unterhaltungsindustrie ziemlich ungewöhnlich auf das Leben als Erwachsene vorbereitet.

2. 1959 – 1968

Der Familientradition folgend – ein Grossvater und beide Eltern waren Juristen gewesen - entschied ich mich für die Juristerei, doch ohne je daran Freude zu finden. In den Semesterferien arbeitete ich als Werkstudent in ziemlich dreckiger und körperlich belastender Beschäftigung. Bei der BASF war es ein Job mit Wechselschicht von je 12 Stunden im Akkord, einmal am Tage und dann durch die Nacht. Die echten Arbeiter spielten am frühen Morgen nach Erledigung des Akkordpensums gegen Geld Skat und unterhielten sich vor allem über ihre Schrebergärten. Diese Arbeit brachte mir einen tiefen Einblick in eine Welt, die ich später nie wieder aus der Nähe erleben sollte, aber auch nie vergessen habe.

In meine Berliner Zeit fiel die Studentenrevolte mit den Märschen gegen den Vietnamkrieg und den Schah-Besuch. Wir fühlten uns von den Soziologen der Frankfurter Schule angesprochen. Ich begeistere mich für die Schriften von Alexander Mitscherlich, dessen Werk „Die Unfähigkeit zu trauern“ 1967 erschien und von dem der schöne Spruch stammt: „Viele möchten leben, ohne zu altern, und sie altern in Wirklichkeit, ohne zu leben“. Wie wahr, wenn man - wie ich - mit fast achtzig Jahren auf dem Rücken Bilanz zieht.

Entfremdung war in unserer Generation angehender Akademiker ein weit verbreiteter, vielleicht auch nur eingebildeter seelischer Zustand. Rudi Dutschke oder Herbert Marcuse aus der Nähe zu erleben, war schon was. Und überhaupt: Verachtung aller künstlichen Autoritäten war angesagt. Letztere Einstellung hat mich mein ganzes Leben lang begleitet.

Dann aber kam die Frage des endgültig zu ergreifenden Berufes auf. Wer so wie ich aus dem Dreck kam, hatte zwei Möglichkeiten. Er konnte entweder seine Vergangenheit komplett vergessen, auch die andauernde Armut in unserem Lande, und sich auf die Seite der Reichen und deren Interessen schlagen, wie dies beispielsweise Gerhard Schröder später getan hat. Oder er konnte an den schweren sozialen Problemen unseres Landes nicht mehr vorbeischauen und sich um einen Beitrag zur Veränderung bemühen. Das ist der Weg, für den ich mich damals ohne viel Nachdenken entschieden habe. So suchte ich als frischgebackener Assessor einen Job in der Bundesregierung nicht zuletzt, um Gelegenheit zu bekommen, endlich einmal hinter die Kulissen zu schauen. Es sollte mein privater „Marsch durch die Institutionen“ werden.

Doch das war nicht so einfach und hagelte viele Absagen der angeschriebenen Ministerien. Mir fehlte jede Form von Vitamin B. „Sein oder Nicht-Sein” begann sich zu übersetzen als „mit Beziehungen oder ohne”. Schon der Versuch einer Promotion, die den Einstieg in eine berufliche Karriere erleichtert hätte, scheiterte zunächst an fehlenden Beziehungen zu hilfreichen Professoren. Das Bundeswirtschaftsministerium, an dem ich besonders interessiert war, nahm praktisch nur auf Empfehlung wirtschaftsliberaler Professoren, oft aus dem benachbarten Köln, oder anderer geschätzter Potentaten auf.

Dann hatte ich unerwartet Glück. Ich schaffte die Aufnahmeprüfung für einen einjährigen Kursus an der französischen Ecole Nationale d’Administration (ENA), wo die französische Oberklasse ihre künftigen Minister und Präsidenten züchtet und vor allem vernetzt. Das ermöglichte mir nicht nur den späteren Einstieg in das Bundeswirtschaftsministerium, sondern verschaffte mir auch einen tiefen Einblick in die französische Elite, mit der ich in späteren Funktionen beruflich zu tun hatte. Wir waren eine Gruppe von einem Dutzend in Deutschland dafür Auserwählten, von denen die meisten schon im deutschen Staatsdienst waren. An der ENA gelernt haben wir eher wenig, da diese Institution ja vor allem die Auswahl für die künftigen Karrieren unter den ohnehin schon hochqualifizierten Schülern betrieb. Sie war unter dem Eindruck der mit den Nazibesatzern im zweiten Weltkrieg kollaborierenden Vichy-Beamten geschaffen worden und sollte dafür sorgen, dass eine Spitzenbeamtenschaft nur das Wohl Frankreichs im Auge haben würde.

Einmal war unsere Gruppe zum Interview bei der ORTF, dem französischen Fernsehsender, eingeladen worden. Wir wurden auch gefragt, ob wir eine Wiedervereinigung Deutschlands erwarteten. Wir hielten das damals für ausgeschlossen und konnten uns nur ein Verhältnis Deutschlands zur DDR wie zu Österreich vorstellen. Das entsprach zu Zeiten des Kalten Krieges wahrscheinlich dem allgemeinen Urteil in Westdeutschland.

Gleichzeitig durchlebte ich den Pariser Studentenaufstand von 1968, der mehr als die Studentenrevolte in Deutschland weite Kreise in die ganze französische Gesellschaft hineinzog. Noch heute wird in Frankreich über den Einfluss der „Soixante-Huitard” Genannten, der Achtundsechziger, heftig diskutiert. Auch mich hatte es hinter die Barrikaden gezogen und in die von Studenten besetzten Versammlungsräume, in denen fortan die freie Sprache herrschte. Wo konnte man einen besseren Einblick in diesen Teil der französischen Seele finden? Ein Marsch von 400.000 bis 500.000 Protestierenden durch die Pariser Strassenschluchten, wie er am 30. Mai stattfand, lässt sich nicht mehr vergessen. Viele Slogans der Studenten wären in Deutschland undenkbar gewesen. Dazu gehörte beispielsweise „Seid realistisch, fordert das Unmögliche” oder „Sous les pavés, la plage!” („Unter den Strassensteinen ist der Strand”). Ob ich es wollte oder nicht, auch ich war ein aufsässiger Achtundsechziger geworden.

Meine Jobsuche wurde durch die allgemeine deutsche Wirtschaftsentwicklung erschwert. Zwischen Herbst 1966 und Sommer 1967 erlebte die Bundesrepublik die erste scharfe Wirtschaftskrise seit ihrem Bestehen. 1967 war das erste Jahr „negativen Wachstums” seit Kriegsende. Die Arbeitslosenquote stieg von 0,7 Prozent 1966 auf 2,2 Prozent 1967. Verglichen mit heute war das wenig, damals aber ungewöhnlich viel. Um die sich abzeichnende Inflationsgefahr abzuwehren, erhöhte die Bundesbank im August 1965 den Diskontsatz von 3,5 Prozent auf vier Prozent und im Mai 1966 auf fünf Prozent. Sie verteuerte damit Kredite und verringerte die ohnehin geringe Neigung zu Investitionen. Prozyklisch verabschiedete das Bundeskabinett im Oktober 1965 ein drastisches Sparprogramm, um die Finanzierungslücken des Bundeshaushalts zu schliessen. Bundeskanzler Erhard lehnte es nach wie vor ab, lenkend in den Wirtschaftsprozess einzugreifen. Er beschränkte sich auf Appelle an Produzenten, Konsumenten und Lohnempfänger, in ihren Forderungen und Ansprüchen „Mass zu halten“ und mehr zu arbeiten. In der Folge kam die SPD unter ihrem Kanzlerkandidaten Willy Brandt bei den Wahlen von 1969 auf knapp 43 Prozent der Stimmen. Mit Brandt zog der erste Sozialdemokrat ins Bundeskanzleramt ein. Seine Forderung nach einer neuen Ostpolitik hatte dazu entscheidend beigetragen.