10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wolfgang Kubicki ist einer der schillerndsten Politiker des Landes. Auch politische Gegner und Journalisten schätzen das FDP-Urgestein als jemanden, der einen eigenen Kopf hat und mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Wolfgang Kubicki ist wortgewandt, schlagfertig, witzig und er liebt die kontroverse Diskussion. Es geht ihm nie darum, fremde Erwartungen zu erfüllen: das macht ihn besonders. Politische Machtspiele und Kungeln in Hinterzimmern hat Kubicki erlebt. Er weiß, dass in der Politik mit harten Bandagen gekämpft wird und kennt die Versuchungen des Polit-Betriebs. Aber er will nicht, dass moralische Verurteilungen und Denunziation stärker wirken als gründliche Diskussionen, dass Weichspülerei vor Profil geht, Geschwindigkeit vor Gründlichkeit oder Parteipolitik vor Vernunft. Ein flammendes Plädoyer eines bekennenden Demokraten für mehr sachliche Kontroverse und mehr Ehrlichkeit in der Politik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

Wolfgang Kubicki ist einer der schillerndsten Politiker des Landes. Auch politische Gegner und Journalisten schätzen das FDP-Urgestein als jemanden, der einen eigenen Kopf hat und mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Er ist wortgewandt, schlagfertig, witzig, und er liebt kontroverse Diskussionen. Ihm ging es nie darum, fremde Erwartungen zu erfüllen: Das macht ihn besonders.

Dieses Buch ist weit mehr als seine Autobiografie. Es ist die Forderung eines bekennenden Demokraten nach mehr Offenheit und Ehrlichkeit in der Politik. Und ein flammendes Plädoyer für das Wichtigste, was es im Leben gibt – die Freiheit.

Der Autor

WOLFGANG KUBICKI, geboren 1952, ist Volkswirt, Rechtsanwalt und Politiker. Seit 1971 ist er Mitglied in der FDP. Sieben Mal trat er als Spitzenkandidat der Freien Demokraten zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein an. Unter seiner Führung erzielten die Liberalen die drei besten Ergebnisse seit Kriegsende, und nach 38 Jahren gelang 2009 wieder eine Regierungsbeteiligung. Kubicki war 25 Jahre Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtags (1992 bis 2017), davon fast 23 Jahre Fraktionsvorsitzender. Als Strafverteidiger trat er in spektakulären Großverfahren auf – wie dem Lucona-Prozess oder der VW-Äffäre um Personalvorstand Peter Hartz und Betriebsratschef Klaus Volkert.

Aktuell ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und Vizepräsident des Deutschen Bundestages.

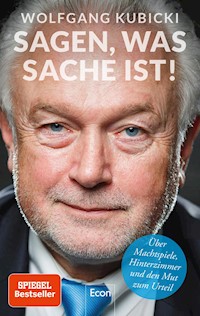

WOLFGANG KUBICKI

SAGEN, WAS SACHE IST

Über Machtspiele, Hinterzimmer und den Mut zum Urteil

Econ

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-2160-8

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019

Lektorat: Dr. Annalisa Viviani, München

Umschlaggestaltung: FHCM® Designagentur, Berlin

Originalfoto: © Thomas Trutschel/gettyimages

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Vorwort

Die Zeiten ändern sich – und mit ihnen die politischen Herausforderungen. In den vergangenen Jahren hat sich unter dem Eindruck der digitalen Revolution eine deutliche Zweiteilung des öffentlichen Kommunikationsraums herausgeschält. Während der öffentliche Diskurs in den sogenannten sozialen Medien – oft unter dem Deckmantel von Pseudonymen – immer entgrenzter, aggressiver, verletzender, demütigender und unsachlicher wird, hat sich die politische Debatte in vielen Bereichen zu einer neuen Verzagtheit entwickelt, bei der manche das Gefühl haben, der Meinungskorridor verenge sich mehr und mehr. Viele scheuen sich offenbar, Gesicht zu zeigen und in der Öffentlichkeit zu sagen, was Sache ist.

Es ist eine gefährliche Entwicklung, weil eine freie Gesellschaft auf die regelbasierte Kontroverse mit offenem Visier angewiesen ist. Wenn wir im Ringen um die bessere Lösung entweder die Regeln des Anstands verlassen oder nicht mehr unsere Meinung in der Öffentlichkeit angstfrei zu vertreten wagen, bekommen wir über kurz oder lang ein echtes Demokratieproblem.

Weit über 200 Jahre nach Immanuel Kants Todestag ist dies eine Nachricht, die uns aufrütteln sollte. Denn wenn wir uns politische Phänomene wie Donald Trump anschauen, könnte man meinen, dass es in den vergangenen, wenigen Jahren ein schneller Weg war von der Kritik der reinen Vernunft zur Kritik mit reiner Unvernunft. Und blicken wir in den Deutschen Bundestag, so können wir dort mittlerweile politische Kräfte am Werk sehen, die sehr häufig bloß einen Stellvertreterkrieg für ihre Internet-Community zu führen scheinen und sich damit vom Streiten für den Fortschritt verabschiedet haben.

In diesen sehr unruhigen Zeiten rufe ich zu mehr Mut in der öffentlichen Debatte auf. Wir müssen energisch dagegen vorgehen, wenn das Urteil durch das Vorurteil ersetzt wird, wenn wir nicht mehr argumentieren, sondern nur noch moralisieren oder denunzieren. Denn nur wenn wir wirklich wissen, was der andere denkt, fühlt und möchte, können wir einen Ausgleich schaffen, der alle Stimmen gleichermaßen berücksichtigt.

In diesem Buch will ich von der Freiheit, die ich meine, erzählen. Von meinem politischen und privaten Leben, das ich nun seit bald 50 Jahren als Mitglied der Freien Demokraten führe. Ein halbes Jahrhundert, in dem ich viel erlebt und viel gelernt habe, über mich persönlich, aber auch darüber, dass man gesellschaftliche Gruppen in der politischen Debatte nicht ausgrenzen darf. Dieses Buch soll über die Autobiografie hinaus auch ein Debattenbeitrag, ein Plädoyer für mehr Offenheit, Direktheit und Ehrlichkeit in der Politik sein. Und ein Plädoyer für das Wichtigste, das es im Leben gibt – die Freiheit.

I.

Wie ich wurde, was ich bin

Meine Heimat

Ich könnte zwar überall wohnen, aber … 1970 kam ich als Student nach Kiel. Im Sommersemester hatten wir, weil es damals so heiß war, ein Seminar, Makro I, am Strand, in Strande bei Kiel. Wir setzten uns in den Sand und philosophierten über die Wirtschaftswissenschaften. Ich schaute über die Förde zum Marine-Ehrenmal nach Laboe, sah das Wasser, die Spiegelung des Lichts, und da wurde mir schlagartig klar: Hier willst du sein, hier willst du leben. Hier empfand ich ein Wohlgefühl, das ich bis heute anderswo so nicht empfunden habe. Mein ganzes Leben habe ich seither an der Ostsee verbracht. Hier habe ich gelebt und geliebt, hier arbeite ich als Strafverteidiger, und hier habe ich Politik gemacht. Für Schleswig-Holstein, aber auch für das ganze Land. In der FDP, der Partei, der ich es selbst nicht immer leicht gemacht habe. Sie war aber immer meine politische Heimat und wird es auch bleiben.

Es dauerte zwar noch einige Jahre, bis ich meinen Traum von einem Haus in Strande erfüllen konnte. Aber irgendwann war es so weit, und seither denke ich immer wieder an jenen Sommertag 1970 zurück. Ich könnte tatsächlich überall leben, ich fühle mich an vielen Orten wohl. Ich könnte auch in den Bergen leben, ohne dass mir sofort das Meer und seine Weite fehlen würden. Aber hier im hohen Norden, am Ostseestrand, nur hier habe ich das Gefühl des vollkommenen Aufgehobenseins. Das Gefühl von Heimat.

Der Derwisch von Braunschweig

Angefangen hatte alles 300 Kilometer südlich, im östlichen Niedersachsen. Der Bundestag hatte gerade den Vertrag zur Gründung der Montanunion ratifiziert, des europäischen Wirtschaftsverbands und Vorläufers der EG, Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl; Elisabeth II. hatte in London den Thron bestiegen, und die Briten hatten Helgoland an die Deutschen zurückgegeben, als ich an einem Montag im März geboren wurde, in Lehndorf, einem kleinen Vorort von Braunschweig. Wie bei den meisten Menschen speisen sich meine Erinnerungen an die Kindheit zumeist aus Erzählungen der Eltern, darüber, wie es früher einmal war. Es gab vor allem viele Geschichten über die Unbotmäßigkeiten meiner Kindheit und Jugend. Ich war, wie meine Mutter immer sagte, ein Derwisch. Ein sehr unruhiger Junge, der alles Mögliche ausgefressen und ständig Mist gebaut hat. Ich war ein Nestflüchter und bin häufiger abgehauen. Zum Beispiel aus dem Kindergarten, wo es mir einfach nicht gefiel. Ich wollte immer etwas erleben. Und jedes Mal, wenn ich verschwunden war, brach bei meinen Eltern, den Kindergärtnerinnen und später bei den Lehrern regelrechte Panik aus: Wo ist das Kind jetzt schon wieder? Wo treibt der Junge sich nur wieder rum? Der Junge, der war einfach unterwegs, spielte mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft oder streifte mit ihnen durch Wald und Felder. Kein Hindernis konnte meine kleinen Ausbrüche stoppen. Wurden die Türen abgeschlossen, bin ich einfach zum Fenster raus. Wir wohnten damals quasi auf dem Dorf, am Stadtrand von Braunschweig. Und spannender als Kindergarten und Schule war es allemal, sich in der Natur herumzutreiben. Dort andere Jungs zu treffen und mit ihnen etwas zu unternehmen. Sobald es mir irgendwo zu langweilig wurde, bin ich gegangen. Und mir war oft langweilig. Im Kindergarten mussten wir Mittagsschlaf halten, und das war mit Abstand das Langweiligste, was ich mir vorstellen konnte. Sich mitten am Tag für zwei Stunden hinlegen? Obwohl man in dieser Zeit so viel Spannendes hätte erleben können? Ich konnte ohnehin nie einschlafen, und während die Kindergärtnerinnen am Tratschen waren – anstatt auf uns Kinder zu achten –, bin ich ausgebüxt. Langeweile war mir immer schon suspekt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und das ist, so könnte man sagen, ein prägender Wesenszug in meinem Leben.

Meine Mutter stammte aus Grottkau bei Breslau, Oberschlesien, mein Vater aus Oebisfelde bei Stendal in Sachsen-Anhalt. Als nach dem Krieg die Menschen scharenweise aus Oberschlesien flüchteten, kamen auch meine Großeltern mütterlicherseits nach Sachsen-Anhalt. Kennengelernt hatten sich meine Eltern noch während des Kriegs. Mein Vater, 1920 geboren, war Pilot bei der Luftwaffe. Meine Mutter, Jahrgang 1924, Luftwaffenhelferin. Mein Vater war sich bewusst, dass er nach Ende des Kriegs nicht in der Sowjetischen Besatzungszone bleiben konnte, wenn er – wie alle ehemaligen Wehrmachtsoffiziere – nicht inhaftiert und vor Gericht gestellt werden wollte. Ihm blieb also nichts anderes übrig, als sich in den Westen durchzuschlagen. Das tat er zunächst allein, meine Mutter blieb erst einmal in Oebisfelde. Hier kamen auch meine beiden älteren Geschwister zur Welt. Meine Schwester Sigrid wurde 1945 geboren, mein Bruder Siegfried zwei Jahre später.

Mein Vater hatte inzwischen in Braunschweig Arbeit gefunden, als kaufmännischer Angestellter beim Schrottunternehmen Cederbaum. An jedem Wochenende machte er heimlich »rüber«, immer in der Gefahr, verraten und verhaftet zu werden. Es dauerte aber noch bis 1950, ehe er meine Mutter und meine Geschwister in einer Nacht-und-Nebel-Aktion holen konnte, raus aus der frisch gegründeten DDR nach Niedersachsen.

Die Erzählungen meiner Eltern hörten sich dramatisch an, denn die Flucht ging über einen Fluss über die Grenze in den Westen. Manches Mal habe ich versucht, mir vorzustellen, wie mein Leben verlaufen wäre, wäre die Familie in Oebisfelde geblieben und ich in der DDR geboren und aufgewachsen. Natürlich bin ich froh, dass es nicht so gekommen ist. Und dann denke ich, dass es schlicht Zufälle sind, die darüber entscheiden, wie das eigene Leben weiter verläuft.

Meine Familie zog zunächst in einen Vorort von Wolfsburg und später ein paar Kilometer weiter nach Braunschweig, wo ich geboren wurde. Wir lebten zu dem Zeitpunkt in einer kleinen Wohnung in der Kleinen Straße 6. Fünf Personen auf wenigen Quadratmetern. Alles war beengt und wirklich übersichtlich. Unsere Wohnung gehörte wildfremden Menschen, den Eheleuten Wehrmann, die im selben Haus wohnten. Sie wurden im Laufe der Zeit zu zwei der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich nannte sie Tante Elli und Onkel Kurt, und diese beiden – das mag seltsam klingen – haben mein Leben wesentlich mehr geprägt, als es meine eigene Familie tat. Meine Mutter fand schon bald einen Job als Verkäuferin, und mein Vater handelte mit Schrott. Wir hatten unser Auskommen, das Leben war nicht gerade karg, aber doch ohne besonderen Komfort. Das Klo befand sich außerhalb des Hauses. Es gab weder Dusche noch Badewanne. Man wusch sich in der Küche, so war das damals. Und einmal die Woche nahm mein Vater uns Kinder mit in die Firma, weil man dort wunderbar heiß duschen konnte. Samstag war Duschtag, und das war immer etwas ganz Besonderes.

Man stellt sich ja gerne die Frage, wer man ist und woher man kommt. Schlage ich mehr nach meinem Vater aus, und was habe ich von meiner Mutter mitbekommen? Bei mir ist diese Frage leicht beantwortet: Wenn ich heute in den Spiegel schaue, sehe ich meinen Vater. Die aktivere, dominantere Person in meiner Familie war meine Mutter. Sie gab den Ton an, und wenn sie mal nicht weiterwusste, drohte sie uns Geschwistern immer mit Worten wie: Wartet mal, bis Vater nach Hause kommt, dann gibt’s richtig Ärger. Nur, mein Vater wollte alles, nur keinen Ärger. Er war zumeist ein ausgeglichener Mensch, der am liebsten seine Ruhe hatte. Manchmal aber musste er, allein um meiner Mutter einen Gefallen zu tun, ein väterliches Machtwort sprechen. Und dann konnte es passieren, dass es auch Schläge auf den Hintern gab. Wenn sich das anbahnte, war ich derjenige, der schon geschrien hat, bevor es mit der Abreibung losging. Weil es dann nicht so viele Schläge geben würde, so mein Kalkül. Die Rechnung ging auch auf, meistens jedenfalls, und ich kam recht glimpflich davon. Vom Vater geschlagen zu werden, das klingt heute schlimmer und brutaler, als ich es damals empfunden habe. So sahen die Erziehungsmaßnahmen aus, ohne dass ich sie empfehlen würde. Und ich kann nicht sagen, dass ich darunter besonders gelitten hätte. Trotz der – seltenen – Schläge, stand ich meinem Vater emotional sehr nah, sogar näher als meiner Mutter, was eigentlich ungerecht ist. Denn mit ihr verbrachte ich deutlich mehr Zeit als mit ihm, sie war diejenige, die uns letztlich erzogen hat, während mein Vater wegen seiner Arbeit viel seltener zu Hause sein konnte.

Wenn ich sage, meinem Vater war es am liebsten, wenn man ihm seine Ruhe ließ, dann meine ich damit auch das schwierige Feld der Vergangenheitsbewältigung. Bei uns war es nicht anders als in vielen Familien ehemaliger Wehrmachtssoldaten: Von seiner Kriegsgeschichte, von den Jahren im Nationalsozialismus, dem Erleben von Tod und Gewalt hat mein Vater fast nie etwas erzählen wollen. Und wenn er es tat, dann nur sehr ungern. Sobald man auf das Thema Krieg zu sprechen kam, wurde mein Vater einsilbig. Und daran rüttelten wir auch lange Zeit nicht, versuchten nicht, ihm etwas zu entlocken. 1969, ich stand kurz vor dem Abitur, es war die Zeit der 68er-Studentenbewegung, gingen wir Schüler auf die Straße. Erst da habe ich zum ersten Mal den Versuch gestartet und meinen Vater geradeheraus gefragt, wie das für ihn so war in jener Zeit. Doch auch da blockte er ab.

Erst viel später hat er angefangen zu erzählen. Das war Mitte der Achtziger, mein Vater war mittlerweile pensioniert, ich stand bereits im Beruf, und zum ersten Mal führten wir ein Vater-Sohn-Gespräch. Mein Vater war Pilot der Luftwaffe gewesen und war im Krieg Einsätze geflogen. Er war nie Mitglied der NSDAP, aber er war damals ein überzeugter Nationalsozialist, mit einem fast kindischen Glauben an den Führer. Und dann erklärte er mir: »Wenn du 1920 geboren und so aufgewachsen wärst wie ich, dann hättest du dir die Fragen nach den ungeheuren Verbrechen der Nazis gar nicht gestellt!« Er hat damals nichts hinterfragt. Man hat damals keine Fragen gestellt.

Als wir dieses Gespräch führten, versuchte ich, mich in die Situation meines Vaters hineinzuversetzen, ich wollte ihn und sein Verhalten verstehen. Und in gewisser Weise konnte ich meinen Vater und seinen Blick auf die eigene Vergangenheit begreifen. Im Nachhinein ist es einfach zu sagen, wie man sich denn selbst wohl verhalten hätte. Ja, sagte mein Vater, es habe natürlich Indoktrination gegeben, aber für ihn habe die Verfolgung und Vernichtung der Juden keine Rolle gespielt, weil er das einfach nicht wahrgenommen habe. Für den »Führer«, für Volk und Vaterland in den Krieg zu ziehen, das hingegen war selbstverständlich für ihn. Als junger Mann sei er damals, wie viele andere in seinem Alter, davon überzeugt gewesen, das Richtige zu tun.

Als ich später einmal in einem Interview die Frage gestellt bekam, was gewesen wäre, wenn ich zu jener Zeit aufgewachsen wäre und Deutschland den Krieg gewonnen hätte, antwortete ich, vielleicht wäre ich HJ-Führer in Wladiwostok geworden. Das mag flapsig klingen, aber tatsächlich können wir nicht wissen, wie wir uns unter anderen Vorzeichen der Geschichte, zu anderen Zeiten verhalten hätten. Wäre ich einer der Mutigen gewesen oder einer der Angepassten? Die Helden, die wirklich gesagt haben, ich bin bereit, mein Leben und das meiner Familie zu opfern, um an etwas festzuhalten, das ich für wichtig und richtig halte – diese Helden kann man an einer Hand abzählen. So ähnlich war es auch in der DDR. Die meisten haben sich angepasst. Und das sollte niemand verurteilen, der die Situation nicht erlebt hat. Und sogar heute, hier bei uns in einem demokratischen Staat, wo es nicht um Existenzen geht, ist es so, dass man sich anpasst. Die großen Helden, die nicht nur sagen, dass man etwas tun muss, sondern die das dann auch umsetzen – die sind auch bei uns nicht sehr verbreitet. Durch die Erzählungen meines Vaters bin ich ins Grübeln gekommen und habe damals angefangen, mich selbst zu hinterfragen. Meine eigene Arroganz, meine Anmaßung. Schließlich bin ich in dieser Situation nicht gewesen, sagte ich mir. Ich habe da nicht gelebt. Wie darf ich da urteilen? Und ich musste auch an meinen Schwiegervater denken, der bis zu seinem Tod unter Albträumen litt. Fast jede Nacht, weil er in Stalingrad gekämpft hatte.

Im Nachhinein sah mein Vater das alles ganz anders. Er versuchte nie, sich zu rechtfertigen. Sondern er hat einfach erzählt, was geschehen war, aus seiner Sicht. Und als man ihn dann Mitte der Fünfzigerjahre fragte, ob er die Bundeswehr wieder aufzubauen helfen wolle, bei der Luftwaffe, da hat er Nein gesagt. Er werde nie wieder in seinem Leben eine Waffe in die Hand nehmen. 1945 war für ihn, wie für Millionen Deutsche, ein kompletter Bruch.

Das Leben hatte sich von heute auf morgen völlig verändert. Er musste arbeiten, Essen herbeischaffen, für die Familie sorgen. Das erklärt auch, warum die Generation, die Krieg und Wiederaufbau erlebte, so ganz anders tickte als die jetzige. Die Menschen haben damals gewusst, dass man nur zusammen ein Haus aufbauen kann.

In der Hundehütte

Da ich das Küken der Familie war, hatte ich von Anfang an mehr Freiheiten, als meinen Geschwistern im gleichen Alter zugestanden worden waren. Das fing schon im Kleinen an. Wenn ich Hunger bekam, ging ich einfach kurz rüber zu Tante Elli, denn ich wusste, sie erfüllt mir jeden Wunsch und macht mir Bratkartoffeln. So gesehen war ich der kleine Prinz und wurde in jeder Hinsicht verwöhnt. Ich hatte aber auch ein Talent, andere um den Finger zu wickeln. Meine Schwester hat später oft erzählt, ich hätte diese Situation auf ihre Kosten ausgenutzt. Wenn es zum Beispiel darum ging, dass wir Kinder im Haushalt mithalfen, etwa beim Geschirrspülen und Abtrocknen, dann sagte ich zu ihr: Schwesterherz, kannst du das nicht für mich machen? Für 50 Pfennig? Und anstatt hart zu bleiben, ließ sie sich ein ums andere Mal erweichen. Sie hat später gescherzt, sie bekäme noch Tausende von Euro von mir. Meine Schwester konnte man mit einer bestimmten Form der Ansprache dazu bewegen, etwas zu tun, was sie gar nicht wollte. Und ich hatte den Bogen damals schon raus, charmant zu bitten, um mein Ziel zu erreichen.

Mein Bruder war nicht nur fünf Jahre älter, sondern auch deutlich stärker gebaut als ich. Wir nannten ihn liebevoll »Dicker«. Und dass er so stark wirkte, war für mich von großem Vorteil, denn immer wenn ich mit anderen Jungs meiner Altersklasse Ärger bekam, gab es da meinen großen Bruder, der dafür sorgte, dass Ruhe im Karton war. Mein Bruder war handwerklich sehr begabt, ganz im Gegensatz zu mir, was immer dazu führte, dass, wenn zum Beispiel ein Fahrrad repariert werden musste, er sagte: »Kleiner, lass das mal sein! Ich mach das. Du hast zwei linke Hände.« Das war eine Win-win-Situation: Ich gab ihm ein gutes Gefühl, und er reparierte mein Fahrrad.

Vor allem anderen aber hatte ich das große Glück, dass ich »mental adoptiert« wurde von unseren Vermietern, der Familie Wehrmann. Onkel Kurt hatte früher als Oberinspektor bei der Stadt Braunschweig gearbeitet und war schon im Ruhestand. Er hatte im Ersten Weltkrieg als Soldat an der Front gekämpft und hat mir durch seine Lebenserfahrung, durch die Geschichten, die er mir erzählte, unglaublich viel mitgegeben. Vielleicht auch so etwas wie ein Stück Lebensweisheit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern: Onkel Kurt, ein ganz ruhiger Zeitgenosse, saß in seinem Sessel und ich ihm gegenüber am Ofen. Drinnen war es heimelig warm, draußen schneite es, und er erzählte aus seinem Leben, von seinen Reisen und vom Krieg. Und es war einfach schön zuzuhören. Seine Frau, »meine« Tante Elli, war so in mich vernarrt, dass sie alles für mich gemacht hätte. Immer wenn meine Eltern etwas von mir verlangten, worauf ich keine Lust hatte oder was mich langweilte, bin ich abgehauen und nach nebenan zu Tante und Onkel gegangen. Die beiden besaßen einen Hund namens Ajax, einen Wachhund, der draußen lebte und in einer Hütte schlief. Und ich war der Einzige, der in diese Hundehütte reinpasste. Wenn meine Eltern mich suchten und nach mir riefen, versteckte ich mich oft einfach in der Hundehütte. Sie war mein geschützter Raum. Mein Zufluchtsort. Hier war ich vor unangenehmen Predigten oder Aufträgen sicher.

Als schönste Zeit der Kindheit habe ich die Wochen vor Weihnachten in Erinnerung. Weil dann gebacken wurde und ich die Töpfe und Teigschüsseln auslecken durfte. Ich fühlte mich geborgen. Bei den Wehrmanns, aber auch zu Hause bei meinen Eltern. Wir lebten nur durch einen Flur getrennt, und die Türen waren nie verschlossen. Ich konnte also auch jederzeit in die Küche oder ins Wohnzimmer von Tante und Onkel. Später durfte ich bei ihnen baden, denn sie hatten ein wunderschönes Badezimmer. Der reine Luxus für mich. Das Haus lag, wie gesagt, in einem kleinen Dorf, das Braunschweig in den Dreißigerjahren eingemeindet hatte. Es gab einen großen Garten mit Obstbäumen und Kartoffeln, mit Rüben und Kohl. Zur Eigenversorgung, wie es in den Fünfziger- und Sechzigerjahren vielerorts üblich war. Tante Elli bewirtschaftete den Garten mit großer Hingabe.

Zu dem Gebäude gehörten auch noch mehrere Ställe, die aber nicht mehr als solche in Betrieb waren. Im Prinzip bin ich also auf einem Bauernhof ohne Tiere aufgewachsen. Man ging raus und hatte immer irgendwas zu tun, meistens zusammen mit den Nachbarskindern. Dazu muss ich anmerken: Wir waren Flüchtlingskinder, also Fremde, die von »draußen« kamen. Und wurden auch immer so betrachtet und behandelt. Eine Willkommenskultur, von der heute so viel die Rede ist, erlebten wir damals nicht. Es dauerte auch eine ganze Weile, bis wir von der einheimischen Bevölkerung akzeptiert wurden. Bei mir vollzog sich dieser Prozess schneller als bei anderen, aber es blieb trotzdem immer eine Distanz bestehen: die und wir. In der Schule gab es auch heftige Streitigkeiten zwischen uns und »denen«. Wir hatten kleine Jugendgangs gebildet, und es ging herzhaft zur Sache. Es kam regelmäßig zu Schlägereien. Irgendwann gehörte ich dann allerdings auch dazu und war ein echter Altlehndorfer geworden.

Mit sechs wurde ich eingeschult, und praktischerweise lag die Grundschule genau unserem Haus gegenüber. Wie ich als Schüler war? Tja … In meinen Zeugnissen stand eigentlich jedes Mal: Wolfgang schwätzt und stört beständig den Unterricht. Weil mir so oft langweilig war, hatte ich eben immer Lust auf etwas anderes. Ich kam regelmäßig zu spät, auch das steht in meinen Zeugnissen, was als bemerkenswert bezeichnet werden kann: In nur einem Halbjahr kam ich 52-mal zu spät zum Unterricht, obwohl die Schule auf der anderen Straßenseite lag. Manchmal rief meine Lehrerin aus dem Klassenzimmer zu meiner Mutter rüber und wollte wissen, wo ich denn sei. Wolfgang ist vor zehn Minuten losgegangen, sagte meine Mutter. Und dann immer die Frage: Was hat er denn jetzt bloß wieder gemacht? Ganz einfach: gespielt, Murmeln getauscht, Höhlen gebaut. Oder sonst irgendwas. Mir fiel immer etwas ein.

Während meiner Schulzeit in der Oberschule war zum Halbjahreszeugnis meine Versetzung gefährdet. Früher gab es noch die berühmt-berüchtigten blauen Briefe. Und meine Eltern waren völlig aufgelöst, wenn schon wieder einer im Briefkasten lag. Vor allem meine Mutter war mit den Nerven am Ende. Nach dem Motto: Wir legen uns hier krumm, ermöglichen dir alles, und du, faule Socke, machst nichts. Ich habe zu meiner Mutter nur gesagt, ich schaffe das schon. Entscheidend sei doch allein die Versetzung. Und um die gehe es erst in einem halben Jahr. Die ersten drei Jahre kam trotzdem jedes Mal Panik auf, aber nachher kannte man das schon, und meine Eltern sagten sich bei jedem dieser blauen Briefe, das wird schon.

Meine Lieblingsfächer waren Mathe, Geschichte, Erdkunde, Deutsch und Sport, es war ja nicht so, dass mich gar nichts interessiert hätte. Die Fünfen bekam ich immer in unterschiedlichen Fächern, in denen ich mich jedes Mal zum Jahresende wieder mindestens auf die Vier hochgearbeitet hatte. Die einzige Fünf, die ich nie beseitigen konnte, war die in Russisch, was wahrscheinlich an der Lehrerin lag.

Familienbande

Für meine Eltern ebenso wie für meine Geschwister war ich immer der Kleine, aber in späteren Zeiten gleichzeitig auch der Große, nämlich derjenige in der Familie, der es »geschafft« hatte. So wurde ich auch immer vorgezeigt. Meine Geschwister hatten es da nicht so leicht. Vielleicht fühlten sie sich durch mich auch etwas in den Schatten gestellt. Mein Bruder war gelernter Tischler. Nach der Volksschule und der Bundeswehrzeit fing er ein paar Berufsausbildungen an, bis er den Tischlerberuf für sich entdeckte. Mein Bruder war ganz anders als ich, längst nicht so antriebsstark. Meine Schwester arbeitete als Kindergärtnerin. Sie heiratete einen Bäcker, Hermann, der später zum Berufskraftfahrer umsattelte. Die beiden hatten sich miteinander eingerichtet, sie kamen zurecht.

Meine Geschwister haben mir zwar nichts geneidet, aber trotzdem war unser Verhältnis nicht ganz spannungsfrei. Es stand immer zwischen uns, dass ich erfolgreicher war und sie sich vieles nicht leisten konnten. Ein wirklich enges Verhältnis, ein tiefes Band, hatte ich weder zu meinem Bruder noch zu meiner Schwester. Das ist, wenn ich es heute aufschreibe, eine traurige Erkenntnis. Es ging so weit, dass ich auch zu Familienfeiern nur extrem unwillig gefahren bin. Meine Eltern habe ich immer gerne besucht, aber bei den Treffen mit den Familien meiner Geschwister fühlte ich mich nie wohl. Darüber ein offenes Gespräch zu führen, das Verhältnis gar zu verbessern, diese Chance ist mittlerweile vertan.

Mein Bruder starb im Jahr 2002 an den Folgen eines Herzinfarkts. Auch wenn wir uns nicht wirklich sehr nahestanden, war sein Tod ein einschneidendes Erlebnis. Er hatte damals gerade seinen Sohn in Baden-Württemberg besucht und befand sich auf dem Rückweg, als er an einer Autobahnraststätte zusammenbrach. Bis der Krankenwagen kam, vergingen 20 Minuten, die entscheidend waren. In der Klinik konnten die Ärzte meinen Bruder zwar noch reanimieren, doch zu diesem Zeitpunkt war sein Gehirn bereits schwer geschädigt. Was dann folgte, war ein zweijähriges Martyrium als Pflegefall. Mein Bruder litt am Apallischen Syndrom, er lag im Wachkoma in einem Krankenhaus in Oldenburg. Als ich in jener Zeit am Krankenbett meines Bruders stand und sah, wie hilflos er dalag, dachte ich: Meinen Hund könnte ich jetzt erlösen, Dicker. Ich stehe aber hier und kann dir nicht helfen. Ich habe geheult.

Damals, im Jahr 2002, hatten wir einen FDP-Parteitag in Rendsburg, bei dem wir unter anderem über die Sterbehilfe diskutiert haben. Meine Haltung war bis dahin – also bevor mein Bruder ins Wachkoma gefallen war – ganz eindeutig gewesen: Ich hatte mich immer gegen Sterbehilfe ausgesprochen. Auf dem Parteitag stand ich nun auf dem Podium, erzählte die Geschichte meines Bruders und sagte, dass sich meine Meinung geändert habe. Und zwar fundamental. Das, was ich erlebt habe, sagte ich den Delegierten, sei einfach unwürdig. Weil die Patienten kaum noch bewegt werden, bekommen sie schmerzhafte Druckgeschwüre am ganzen Körper. Sie werden am Leben gehalten, obwohl die Ärzte sicher sind, dass sich der Zustand nie wieder bessern wird. Ich weiß, dass es eine heikle und ethisch schwierige Diskussion ist, die bei uns auch immer noch geführt wird, aber ich bin heute der Überzeugung, dass Sterbehilfe erlaubt werden sollte.

Die Erinnerung an meinen Bruder schmerzt auch heute noch, weil ich vor seinem Tod nicht mehr die Gelegenheit zu einer Aussprache hatte. Es wäre mir wichtig gewesen, einen Streit auszuräumen über eine Sache, die es nicht wert war, dass wir uns so entzweiten.

Dann, Jahre später, starb meine Schwester an Krebs. Auch das war fürchterlich. Monatelang hat sie schrecklich gelitten. Wir haben häufig miteinander telefoniert. Ich habe sie immer wieder aufzubauen versucht: »Schwesterherz, wir Kubickis geben nicht auf.« Und tatsächlich wurde es zwischenzeitlich wieder besser. Wir dachten, jetzt hat sie es geschafft. Monate später meldete sich der Krebs zurück. Meine Schwester rief mich aus dem Krankenhaus in Braunschweig an. Sie weinte die ganze Zeit. Es ging zu Ende. Ich fuhr sofort zu ihr. Dort angekommen, versuchte ich, alles zu tun, um ihr die Angst zu nehmen. Aber wie will man jemandem Mut zusprechen, dessen Ende naht? Als ich wegfuhr, haben wir uns sehr gefasst verabschiedet.

Einige Tage später machte ich mich auf den Weg zu einer Parteiveranstaltung. Kurz vor meiner Rede bekam ich den Anruf, meine Schwester sei verstorben. Obwohl ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, war die Nachricht für mich ein Schock. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Meine Rede hielt ich wie in Trance. Ich habe kaum noch Erinnerungen daran und weiß auch nicht mehr, worüber ich gesprochen habe. Ich habe einfach nur funktioniert, war in Gedanken ganz woanders. Nach außen gab ich den Coolen, aber drinnen sah es ganz anders aus. Nach der Veranstaltung fuhr ich sofort nach Braunschweig zu meinem Schwager und meiner Nichte. Nun waren meine beiden Geschwister tot und ich der Einzige aus meiner Familie, der noch lebte.

Ich habe seitdem eine Patientenverfügung, und zwar eine sehr strikte. Meine Frau und ich sind uns einig: In einer Situation wie der meines Bruders, wenn man unheilbar erkrankt ist, ohne Aussicht auf Besserung und nur noch leidend, würden wir die Maschinen abschalten lassen, aus Respekt und aus Liebe. Denn dieses Leiden will man keinem Menschen zumuten, erst recht nicht jemandem, den man liebt.

Meine Eltern – und das, was bleibt

Nachdem mein Vater aus dem Arbeitsleben ausgeschieden war, kaufte ich für meine Eltern eine Eigentumswohnung in Bad Harzburg, weil sie ihren Lebensabend in einer schönen Umgebung verbringen wollten, und Bad Harzburg, am Rande des Harzes gelegen, war dafür ein wunderbarer Ort. Aber wie so oft im Leben – es kam alles anders als geplant. Mein Vater war gerade erst in den Ruhestand gegangen, als wir merkten, dass er sich veränderte. Es fing damit an, dass er unsicher wurde, unkonzentriert, vergesslich. Irgendwann fand er sich in seiner eigenen Wohnung nicht mehr zurecht. Auf allen Schränken klebten schließlich kleine Zettel, auf denen er und meine Mutter notiert hatten, wo sich was in der Wohnung befand. Mein Vater litt an Demenz im Anfangsstadium. Das Tückische an dieser Krankheit ist, dass der Verfall schnell voranschreitet. Eines Tages war mein Vater allein in der Stadt unterwegs und wusste plötzlich nicht mehr, wie er nach Hause kommen sollte.

Wenn ich ihn besuchte, erlebte ich, wie sich sein Zustand von Mal zu Mal verschlechterte. Ein normales Gespräch mit ihm war bald nicht mehr möglich, die Erinnerungen meines Vaters an seine eigene Vergangenheit verblassten zunehmend. Und es fiel ihm immer schwerer, Menschen zu erkennen. Stattdessen kamen in ihm merkwürdige Erinnerungen aus dem Krieg zutage. Zum Beispiel trieb ihn die absurde Sorge um, er müsse hungern, er würde nichts zu essen bekommen. Aus diesem Grund hortete er das Brot vom Frühstück oder Abendbrot und versteckte es in seinem Zimmer. In diesen Momenten erinnerte er sich offenbar an die früheren Jahre voller Entbehrungen. Zunehmend reagierte mein Vater auch aggressiv – er, der doch immer ein ruhiger, ausgeglichener Mensch gewesen war, den so leicht nichts aus der Ruhe hatte bringen können. Es ist schmerzlich zu sehen, wie ein Mensch verfällt, physisch und mental. Als meine Mutter nicht mehr in der Lage war, meinen Vater zu Hause zu versorgen, auch wenn sie die Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes in Anspruch nahm, beschlossen wir, ihn in einem Pflegeheim unterzubringen, das wenige Kilometer von der Wohnung meiner Eltern entfernt lag. Als ich ihn dort eines Tages besuchte, erkannte er auch mich nicht mehr. Mein Vater wurde von Panik erfasst. Man solle diese fremde Person aus dem Zimmer entfernen, rief er. Und dann fiel ein Satz, der mich schockierte: »Ich habe gar keine Söhne.«

Wenn die Persönlichkeit eines Menschen erlischt, wenn man nur noch vor einer physischen Hülle steht, geht einem das wirklich durch Mark und Bein. Das langsame Verschwinden meines Vaters war eine der schwierigsten Erfahrungen meines Lebens. Dabei fragte ich mich, wie würde ich wohl meine Eltern in Erinnerung behalten? Was bleibt von ihrem Leben? Und ich stelle fest, dass meine Erinnerung an den Vater nicht die an seine letzten Jahre ist, sondern an eine frühere, glücklichere Zeit, als er noch gesund und der Vater war, wie ich ihn über all die Jahre gekannt hatte. Ich denke gerne zurück an seine Gelassenheit und Ausgeglichenheit, an den ruhenden Pol in unserer Familie. Meine politische Arbeit hat er stets wohlwollend begleitet, aber eben auch nur begleitet. Und doch existierte da immer ein ganz besonderes Band zwischen ihm und mir.

Fünf Jahre dauerte dieser schleichende Prozess, die Demenzerkrankung, bis mein Vater 1998 starb. Letztlich an einem Herzinfarkt. Diese fünf Jahre waren vor allem für meine Mutter eine anstrengende und entbehrungsreiche Zeit, in der sie – obwohl sie eine starke Frau war – oftmals an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gelangte. Das Heim, das wir für meinen Vater ausgesucht hatten, hatte den Vorteil, dass es auch Wohnungen für Angehörige anbot, die man anmieten konnte. Ich schlug meiner Mutter vor, sich dort einzuquartieren, damit sie, um meinen Vater zu besuchen, nicht jeden Tag mehrere Kilometer zurücklegen musste. Meine Mutter weigerte sich vehement. Um keinen Preis der Welt, sagte sie, denn das wäre ja ihr letzter Umzug. Erst heute verstehe ich ihre Haltung. Weil man mit dem letzten Umzug auch sein Leben auf gewisse Weise mental zu Ende führen muss. Und dazu war meine Mutter noch nicht bereit. Sie blieb also in ihren eigenen vier Wänden, auch nachdem mein Vater gestorben war, bis zu ihrem Lebensende. Zunächst ging es ihr da auch gut, aber mit der Zeit baute sie körperlich ab. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich, sodass sie ambulant betreut werden musste. Fürsorgliche Nachbarn hatten ein Auge auf sie, und auch meine Schwester, die in Braunschweig lebte, kümmerte sich um unsere Mutter.

Als sie eines Tages mit einem Darmverschluss ins Krankenhaus kam, wusste sie wohl schon, dass sie bald sterben würde. Sie rief die ganze Familie noch einmal zusammen. Es kam zu einer merkwürdigen Situation am Krankenbett, denn zwischen meiner Schwester und mir bestanden zu jener Zeit Spannungen, wir verstanden uns nicht sonderlich gut. Meine Mutter hatte den sehnlichen Wunsch, dass wir uns versöhnten. Meine Schwester und ich reichten uns die Hand und umarmten uns – und das war längst überfällig.Als sich meine Mutter an diesem Tag von uns verabschiedete, war ihr die Erleichterung anzusehen.

Die Ärztin hatte mir gesagt, meiner Mutter blieben mit lebenserhaltenden Maßnahmen noch zwei, drei Tage. Meine Schwester war emotional nicht in der Lage zu entscheiden, ob solche Maßnahmen eingeleitet werden sollten oder nicht. Es lag an mir, diese Entscheidung zu treffen. Darüber musste ich in Ruhe nachdenken. Auf dem Rückweg nach Kiel besprach ich die Situation mit meiner Frau und kam zu dem Schluss, dass es keinen Sinn machte, das Leben meiner Mutter mit Zugabe von Schmerzmitteln und möglicherweise noch einer Operation um nur wenige Tage zu verlängern. Ich entschied, dass auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet werden solle. Am nächsten Morgen um fünf Uhr erhielt ich den Anruf aus der Klinik, dass meine Mutter verstorben sei.

Was ich bedaure, ist, dass ich ihr bei unserem letzten Gespräch nicht erzählen konnte, dass meine Tochter Lene schwanger war. Davon erfuhr ich erst am Tag darauf. Ich weiß, meine Mutter hätte sich sehr gefreut zu hören, dass ihr erstes Urenkelkind unterwegs war. Meine Mutter starb – und es kam neues Leben in die Familie. Die nächste Generation. So ist es mir oftmals ergangen: Etwas Schlimmes passierte – und gleichzeitig erlebte ich etwas Schönes, etwas Positives. Und das half in dem Moment, mit dem Kreislauf des Lebens fertigzuwerden.