Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dos Bigotes

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

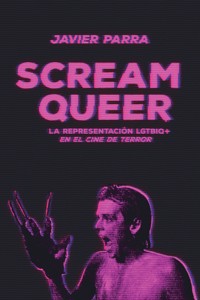

Mi yo adolescente creció metido en un armario, creyendo que Clive Barker era la única persona abiertamente gay que se dedicaba a mi género favorito: el terror. Por suerte, estaba equivocado, y la presencia de personajes LGTBIQ+ en el cine fantástico ha sido una constante a lo largo de su historia y no ha hecho sino aumentar en las últimas décadas. Además de pasar a formar parte del imaginario colectivo, monstruos cinematográficos procedentes de la literatura gótica como Drácula, la criatura de Frankenstein o Mr. Hyde fueron algunos de los primeros ejemplos de representaciones queer en la gran pantalla, ligadas siempre a lo diferente, a lo raro y a todo aquello que iba en contra de lo heteronormativo. Del predominio de clichés negativos —lesbianas con tendencias psicópatas, sanguinarias vampiras bisexuales, asesinos travestidos y un largo etcétera— a la plena aceptación de la diversidad, Scream Queer propone un amplio recorrido por la evolución de la representación LGTBIQ+ en el género fantástico a través del análisis de cientos de películas, expiando además los traumas y contando las vivencias personales que han marcado a quien esto escribe: un marica obsesionado con el cine de terror.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JAVIER PARRA

SCREAMQUEER

LA REPRESENTACIÓN LGTBIQ+EN EL CINE DE TERROR

Primera edición: octubre de 2021

SCREAM QUEER. LA REPRESENTACIÓN LGTBIQ+ EN EL CINE DE TERROR

© 2021 Javier Parra

© de esta edición: Dos Bigotes, A.C.

Publicado por Dos Bigotes, A.C.

www.dosbigotes.es

ISBN: 978-84-122925-0-3

eISBN: 978-84-124023-6-0

Depósito legal: M-24701-2021

Impreso por Kadmos

www.kadmos.es

Las imágenes utilizadas en este libro se han empleado para ilustrar las referencias que se hacen en el texto.

Corrección: Bruno Álvarez Herrero

Diseño de colección:

Raúl Lázaro

www.escueladecebras.com

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, deberá tener el permiso previo por escrito de la editorial.

El papel utilizado para la impresión de Scream Queer es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel reciclable.

Impreso en España — Printed in Spain

Índice

Prólogo: Mis modelos de conducta

1. El monstruo en el armario

2. Cosas de hombres

3. Maricas, comunistas y otros monstruos del espacio exterior

4. El legado de Carmilla

5. Bromance

6. Mujer contra mujer

7. La criminalización del marica y el pánico al VIH

8. Este cuerpo no es el mío

9. Travestis asesinos

10. Monstruos del nuevo milenio

11. Perversa bisexualidad

12. Intersexualidad y androginia

13. Cuerpos sexualizados

Epílogo: Abracemos a nuestros monstruos

Bibliografía

Filmografía seleccionada

Prólogo

Mis modelos de conducta

Una pandemia acechaba a la vuelta de la esquina cuando quien esto escribe voló hasta Los Ángeles, en lo que acabaría siendo un viaje catártico que propició el ensayo que estás leyendo. Agotado por esa mitomanía de cartón piedra que exuda el paseo de la fama, y antes de sucumbir a los encantos de las calles de West Hollywood, había estado al borde de caer en las garras de lo psicosomático debido a la arquitectura de una ciudad tan fascinante como inhóspita. A punto estuve de sufrir el síndrome de Stendhal por culpa de la imponente sobriedad presente en cada nueva fachada, hasta que llegué al 453 S Spring St del Downtown, lugar en el que se emplaza The Last Bookstore. Después de deambular entre libros durante un par de horas, y perdido entre sus estanterías, me había apoderado ya de varios ejemplares cuando llegó a mis manos una primera edición de Role Models, la obra en la que John Waters —pontífice del trash y uno de mis modelos vitales y cinematográficos— enumera aquellos referentes que sirvieron para que su creatividad se conformase con entidad propia, una entidad que nacería de la amalgama de varios iconos, personalidades y estrellas a las que admirar.

La copia estaba en perfecto estado y, tras pensar que había conseguido una ganga —el precio marcado era de seis dólares—, empecé a ojearla mientras me dirigía a la caja. Entonces, mis ojos se detuvieron en una de sus páginas, embriagados por la mirada que emanaba de una fotografía. Se trataba de un hipnótico retrato de Tallulah Bankhead, quien, en blanco y negro y bajo la aureola de estrella de un Hollywood dorado que ya no existe, aparecía acompañada de la cita: «The milk train doesn’t stop here anymore». En 1956, la actriz había interpretado a Blanche DuBois en el revival de Broadway de Un tranvía llamado deseo; Bankhead, que relevaba así a Jessica Tandy, era la intérprete para la que el propio Tennessee Williams había escrito el papel en el libreto original. La página contigua sirve como máxima declaración de intenciones para Waters, que empieza el capítulo «The Kindness of Strangers» diciendo: «Tennessee Williams saved my life». Acto seguido, explica cómo, siendo un niño de doce años en las afueras de Baltimore, sus visitas a la biblioteca hicieron que descubriera la existencia del autor, que supondría uno de sus primeros acercamientos a la cultura y convertiría su experiencia en una muy diferente —tal y como relata— a la de los niños «normales», asumiendo a Williams como referente queer en un mundo que no le había preparado para ello. En ese momento, de forma casi literal, una luz intermitente alumbró en mi cabeza la pregunta de cuál había sido mi primer referente queer. La respuesta llegó enseguida, al iluminarse el nombre y apellido de Clive Barker.

En la actualidad, su nombre está intrínsecamente relacionado al horror, tanto en el cine como en la literatura, y por todos es sabido que la orientación sexual del autor de Hellraiser ha permitido que sea alguien a tener en cuenta dentro del colectivo LGTBIQ+. El terror, entendido como género e incluso como forma de representación cultural, es algo que ya desde muy temprana edad me había fascinado. Cuando era un crío, me encantaban las historias para asustar —las eternas y siempre variantes leyendas urbanas—, narradas alrededor de una hoguera en las noches de verano, o que los chicos mayores del barrio venían a contar bajo aquella premisa de «lo que le pasó a la amiga de un primo». La misma sensación sentía con las visitas semanales al videoclub, en las que la sección de terror ejercía una especie de magnetismo aun sabiendo que escondía cosas que, por edad, todavía no podría ver. La tentación de lo prohibido llamaba a las puertas de mi curiosidad, y algunos carteles de películas, con los que me acabaría obsesionando, empezaron a formar parte de mi universo.

En 1996, cuando estaba en sexto de primaria, comenzó a publicarse en nuestro país la colección de libros Pesadillas, de R. L. Stine. Mi yo de diez años sintió una conexión casi mística con ese universo, en el que monstruos, alienígenas, fantasmas y criaturas varias se cruzaban en las vidas de preadolescentes norteamericanos. Podría decir que ahí se fraguaron los cimientos de la columna vertebral de mi (auto)formación literaria y cinéfila. Poco después, llegaban películas como Scream. Vigila quién llama (Scream, Wes Craven, 1996) o Sé lo que hicisteis el último verano (I Know What You Did Last Summer, Jim Gillespie, 1997); y, con ellas, el inicio de mi propio camino hacia el descubrimiento de un tipo de cine que cada vez me interesaba más.

Durante esos años, me sumergí en los terrenos del género más puro, y disfruté como nunca, junto a mis compañeros de clase, con las sesiones repetidas hasta la saciedad de La noche de Halloween (Halloween, John Carpenter, 1978), Viernes 13 (Friday the 13th, Sean S. Cunningham, 1980) y Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro (Braindead, Peter Jackson, 1992). Fue entonces cuando entró en mi vida Clive Barker como escritor. Por esas tonterías de la preadolescencia, había decidido que los libros de Pesadillas ya no eran apropiados para alguien de mi edad —menuda ironía, pues todavía conservo como un tesoro la colección completa en mi biblioteca—, y estaba ansioso por encontrar algo que consiguiera satisfacerme, literariamente hablando. Un día, en una de aquellas sesiones dobles que solíamos hacer en alguna casa del grupo de amigos del colegio, M me puso entre las manos uno de los primeros volúmenes aquí editados de Libros de Sangre, en un gesto acompañado de la frase: «El escritor es mariquita».

Una sentencia reveladora. Nunca supe si incluía un mensaje implícito por parte de M, que, con mirada cómplice —y, probablemente, expresándolo de una forma poco adecuada hacia una joven versión de mí mismo, que aún no se aclaraba con aquello de la orientación sexual—, creo que me vino a decir entre líneas, y por primera vez en mi vida, eso de: «Amiga, date cuenta». Estés donde estés: gracias, M.

Recuerdo que devoré los relatos de Barker en una noche. En mi experiencia, leer a un autor abiertamente gay quedó en segundo plano, y pasaron casi dos décadas hasta que me autorrevelé que mi gran referente en el género de terror era también alguien con quien compartía la pertenencia a un colectivo. Aún me acuerdo de la vez que compré el VHS de Hellraiser (Clive Barker, 1987). Tendría trece o catorce años, y aquel primer visionado supuso algo casi ritual. Quería saber qué era ese hombre con clavos en la cara. Qué simbolizaba aquella caja que cumplía tus deseos más oscuros. Qué podía significar ver una película dirigida por un hombre homosexual a quien, al parecer, las cosas fuera del armario —en el que yo estaba— no le iban del todo mal. Pronto deduje que esa estética de cuero y cadenas iba más allá de un imaginario terrorífico al uso, y que seguramente tendría que ver con las vivencias de su creador.

Volviendo a John Waters y a la confesión de cómo Tennessee Williams cambió su vida, saber que mi primer referente cultural —y alguien a quien idolatrar— no solo era un estandarte en el cine de terror, sino también mi primer referente gay, es algo que ha estado presente en mí de una forma tan natural que el poner por escrito que se trata de Clive Barker me resulta una obviedad. Algo tan irrebatible que sobrepasa a lo que haya podido sentir por Waters, considerado desde hace años como mi gran modelo de conducta, a pesar de que en ciertas ocasiones su discurso llegase a violentar a un Javi adolescente, que todavía estaba flotando en un mar de dudas acerca de su orientación sexual —como si no fuese definitivo tener en mi habitación un póster gigante de Pamela Anderson en el papel de Barb Wire y otro de la icónica foto de David LaChapelle en la que Britney Spears sujeta a Tinky Winky, el Teletubby marica—.

No me inventaré que mi adoración por su figura surgió durante mi adolescencia, pese a que mis primeros Waters, como los de muchos de mi generación, nacidos en los ochenta y criados en la etapa dorada del videoclub, fuesen Cry-Baby. El lágrima (Cry-Baby, John Waters, 1990) y Los asesinatos de mamá (Serial Mom, ídem, 1994). Es evidente que, ahora, la forma de afrontar sus películas es más enriquecedora que cuando lo hice por primera vez, pues la sensación de estar ante un abanderado de la contracultura no es algo que se tenga en cuenta cuando se es un adolescente que acaba de descubrir su filmografía. Fue a raíz del estreno de Pecker, y su pertinente espacio en las revistas de cine de la época, cuando inicié mi indagación en su trayectoria. Primero, al asociar su nombre con el de aquel director de quien yo ya había visto un par de películas. Segundo, al caer en la cuenta de que el tal John Waters era también el responsable de dos títulos sobre los que ya había leído algo y que, en mi cabeza, eran los largometrajes anteriores a Los asesinatos de mamá —pronto descubriría que había obviado varios títulos—: Pink Flamingos (1972) y Multiple Maniacs (1970).

Mi primera vez con Pink Flamingos llegó tiempo después, y no fue importante en la construcción de mi marco cinematográfico de referencia. Sin embargo, Multiple Maniacs me impactó sobremanera, debido a mi incapacidad para asimilar la transgresión con la que Waters expresa sus ideas. A pesar de creerme un entendido por el mero hecho de estar cursando el Bachillerato en Humanidades, no capté del todo bien eso de «Vean a dos auténticos maricas besándose», frase literal que forma parte del espectáculo en la Caravana de la Perversión que llega a la ciudad. Por no hablar del cruce de cables que puede suponer para un joven en el recién estrenado milenio ver por primera vez en acción a Divine. Algunos de sus diálogos lanzaban auténticas hostias en forma de sátira a cómo parte del universo hetero percibe —aún hoy en día— a los gais: «Ese parece masculino», «Conozco a un par de maricas; de hecho, creo que mi peluquero es marica», «Ligan en estaciones de autobuses». Y no me creo que exista ningún maricón al que no le hayan dicho alguna de estas tres frases —o todas— a lo largo de su vida. Con los años, redescubrir Multiple Maniacs como una pieza de culto absolutamente camp —recordemos la hilarante secuencia final de horror psicotrónico con Divine peleando contra una langosta gigante— es una cuestión que me gusta celebrar.

No fue hasta los veintiuno cuando salí del armario. Hasta entonces, había estado viviendo una etapa de autodescubrimiento, en la que la autoaceptación costó en llegar, pese a que era consciente de que lo que sentía viendo a Devon Sawa en El diablo metió la mano (Idle Hands, Roman Flender, 1999) era muy diferente a lo que Buffy me hacía sentir. A ella la quería tener de mejor amiga, hermana y confidente. Con él, las cosas que quería hacer eran de otro tipo, aunque no me gustasen. O, al menos, eso creía, visto el extraño —y erótico— recuerdo que conservo de mi primer encuentro sexual con otro chico. Fue durante una acampada, cuando la revolución hormonal —y la curiosidad— propia de dos quinceañeros hizo estallar la tensión sexual. Como si se tratase de una pareja dentro de una tienda de campaña de cualquier secuela de la saga Viernes 13, salvo porque el castigo que vino después no fue la muerte a manos de Jason Voorhees, sino una mezcla de culpa, deseo y asco. Lo mismo que, en teoría, debían sentir quienes vieran a los gais que se besaban en Multiple Maniacs.

Con el terror como principal válvula de escape y ventana a un sinfín de universos, resulta evidente que mis referentes gais estaban directamente asociados con una tendencia hacia el BDSM —Barker y el imaginario visual que plantea Hellraiser— y con la transgresión de lo heteronormativo. Es por ello que el poso de confusión que dejó en mí la exposición de lo políticamente incorrecto vista en Multiple Maniacs hizo que dudase de mi orientación sexual, la cual llegué a considerar como una perversión con la que debía lidiar. Por suerte, la aceptación acabó llegando una vez superado el miedo al qué dirán y cuando tomé las riendas de mi vida y de mi sexualidad. Además, por aquello de ir perpetuando los clichés del cine de terror, si mi primera vez había sido digna de película con asesino en campamento, la salida del armario con mis amigos no pudo tener un emplazamiento mejor que una cabaña en el bosque, aunque en este caso no hubiese Posesión infernal (Evil Dead, Sam Raimi, 1981), sino un montón de abrazos, risas y lágrimas de quienes entonces eran mis colegas heterosexuales.

Para la formación de la propia identidad, son indispensables la experiencia vital de cada individuo y el impacto de la cultura o los referentes que uno mismo tiene presentes. Dada mi fascinación por lo terrorífico, es inevitable plantearme una (re)lectura vital sin caer en las comparaciones. Porque, si de pequeño viví cerca de un centro psiquiátrico —el Institut Pere Mata, en Reus—, cuyo interior me imaginaba como el pabellón de reclusos donde Clarice Starling se entrevistaba con Hannibal Lecter en El silencio de los corderos (The Silence of the Lambs, Jonathan Demme, 1991), estaba claro que cuando llegase al instituto me iba a creer el bicho raro que debía fingir que le gustaban las chicas y que, como en uno de aquellos slashers que me alucinaban, tenía todas las papeletas para palmarla como buen secundario irrelevante.

Dando un salto en el tiempo, y tras haber dejado atrás tabús, miedos y bullies que habían intentado hacerme sentir mal por parecer amanerado en mi forma de hablar, los referentes queer —más allá de su representación en el cine de género o relacionados con este— empezaron a ser parte del bagaje cultural que decidí construir. Los nombres de Barker y Waters seguirían siendo una constante, a los que se irían sumando otros, con Mark Patton, que interpretó a Jesse Walsh en Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy (A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge, Jack Sholder, 1985), a la cabeza.

Pese a atribuirle a Clive Barker el ser mi primer referente queer, y siendo fiel a cómo fueron llegando hasta mí todas las películas que incluyo en este trabajo, en la misma época de mi primera vez con Hellraiser también tuvo lugar mi primer encuentro con Jesse, la estrella de la primera secuela del universo creado por Wes Craven. Y, a pesar de que el discurso de la película hacia el público gay sea mucho más obvio que el de Barker, reconozco que fue tal la forma en la que la perversión de sus arquetipos me trastocó que no sería hasta posteriores visionados cuando por fin logré entender qué era lo que realmente me estaba intentando contar el director Jack Sholder —o, como supe más tarde, el guionista David Chaskin— a través de Patton.

Nueva Carne, metal y fluidos

A la hora de abordar este viaje a través de la representación LGTBIQ+ en el terror, son varios los títulos que aparecen ante mí. Uno de ellos lo hace sin que sepa bien el motivo, quizá porque su lectura queer había sido algo que mi mente adolescente había guardado en el armario en el que estaba. Se trata de Tetsuo, el hombre de hierro (Tetsuo, Shin’ya Tsukamoto, 1989), cuyo visionado llegó a traumatizarme tanto que tardaría varios años en volverla a ver.

Rodada en 16mm y en blanco y negro, nos presenta a un hombre (Tomorowo Taguchi) en un día normal en Tokio. Al salir de trabajar, espera el metro para, aparentemente, regresar a su casa. De pronto, todo se tuerce cuando se encuentra con una mujer que se convierte en un monstruoso ser de carne y metal, que lo persigue cual zombi hambriento. Tras acabar con ella, descubre que una herida de su brazo ha empezado a metalizarse. A partir de entonces, se suceden una serie de sueños en los que su novia lo sodomiza con objetos fálicos de metal, un montaje esquizofrénico y la cada vez más cercana aparición de un personaje al que conoceremos como Fetichista del Metal (interpretado por Tsukamoto, director, productor y guionista de la película). Ese montaje frenético, que también supuso mi primer acercamiento al cyberpunk, perturbó a mi yo adolescente. Sin embargo, y una vez que el body horror llega al extremo de convertir al protagonista en el Hombre de Hierro —literalmente—, y este sucumbe a los preceptos que expone ante él el Fetichista sobre un mundo postapocalíptico en el que poder convertir todo en metal, lo que podría ser una grotesca sátira de la industrialización acaba siendo un canto al amor libre en su desenlace: los dos personajes se funden en un solo ser —algo parecido a un tanque—, que inicia su recorrido cuando lo que queda del Fetichista dice: «Nuestro amor puede destruir todo este puto mundo».

Pocas lecturas se pueden hacer sobre un final en el que dos hombres se convierten en uno solo y proclaman su amor a los cuatro vientos. Esa subversión de las directrices del heteropatriarcado es esencial para un servidor como punto de partida de un recorrido a través de la representación LGTBIQ+ en el cine de terror. Hellraiser, Tetsuo, el hombre de hierro y Crash (David Cronenberg, 1996) no solo están entre mis primeras veces ante un tipo de cine que me dejó en shock, sino que, además de ser absolutamente queer, las tres forman parte de la filosofía de la Nueva Carne, corriente artística cuyas aportaciones traspasan el cine y la literatura. Y, pese a que la figura de Cronenberg es considerada como su mejor exponente, «nadie sabe muy bien cómo empezó todo. De la misma forma que nadie sabe con exactitud a qué se refiere el término en sí. […] en algún momento […] de los años ochenta una cosa llamada Nueva Carne invadió la arena del género fantástico», según afirma Jesús Palacios en «Nueva Carne / Vicios Viejos»1.

Tal y como asegura Palacios en su ensayo, es lógico pensar que el cineasta canadiense dio el pistoletazo de salida a esta tendencia, ya que es en Videodrome (ídem, 1983) donde, por boca del personaje Max Renn, James Woods pronuncia: «¡Muerte a Videodrome! ¡Larga vida a la Nueva Carne!». Desde entonces, y en sintonía con el cyberpunk y el body horror y uniendo a la perfección la ciencia ficción con el terror, la propia idiosincrasia de la Nueva Carne hace que sea queer per se, gracias a esa fusión y transgresión de los cuerpos —al jugar con un tipo de prácticas sexuales y parafilias que se escapan de lo socialmente entendido como normativo— y a la forma en que la gran mayoría de esos filmes traspasan la línea de la moralidad y lo ético. A pesar de que muchos nombres se sumaron a esta tendencia, solo dos se convirtieron en clave: David Cronenberg y Clive Barker.

De nuevo en ese imaginario adscrito al BDSM y a la cultura leather de Hellraiser, las revisiones que fui haciendo de la película en aquel VHS que acabó desgastado me generaban varios pensamientos. Uno de ellos, ligado a esa norma no escrita acerca de que el personaje con el que se debe empatizar es el de la chica protagonista —la final girl—, y seguramente condicionado por el hecho de saber la orientación sexual del creador de la película, es que sentí una conexión difícil de verbalizar con el personaje de Frank Cotton (Sean Chapman). Cabe recordar que Frank es un tipo al que le pierde la codicia, castigado a una tortura eterna tras abrir un portal a otra dimensión e invocar así a los cenobitas, seres capaces de provocar placer y dolor a niveles inimaginables, con rostros y cuerpos perforados, mutilados y escarificados, que vestían corsés, vinilo y cuero y que venían a plasmar la inspiración punk y de los clubs de sado que frecuentó Barker.

La heroína de la película es Kirsty (Ashley Laurence), sobrina de Frank, quien, tras mudarse a la que fuese la casa de su tío junto a su padre, Larry (Andrew Robinson), y su madrastra, Julia (Clare Higgins), descubrirá que la mujer de su padre está alimentando de carne humana a lo que acaba siendo una versión monstruosa de Frank, desaparecido sin dejar rastro desde hace años. Era esa monstruosidad de un hombre condenado al castigo perpetuo, que había conseguido regresar de ese más allá dibujado como un infierno de cadenas, perversión y lujuria sin límite, con la que más identificado me podía sentir como joven consciente de tener una orientación sexual que no era capaz de mostrar al mundo. Tal vez porque en mi mente Barker era un hombre homosexual que había creado unos monstruos que tenían que vivir en la sombra. O tal vez, y aunque parezca que hace veinte años el mundo había empezado a dar pasos gigantes hacia la tolerancia y la igualdad, porque ser marica estaba fuera de la «normalidad» marcada por la sociedad. De ahí mi obsesión por los monstruos, los psychokillers y los personajes extravagantes que el cine de terror y de ciencia ficción me brindaban, asumiendo desde muy jovencito que mi proyección hacia el resto del mundo estaba condicionada por ser el «rarito» de la clase. O el chico del que se reían en el parque por ser más afeminado que los garrulos que jugaban al fútbol y competían por ver quién tenía más vello púbico, que no se diferenciaban mucho de los villanos de Bugcrush (Carter Smith, 2006).

En este mediometraje, mezcla de drama social sobre bullying que expone las miserias de la white trash y alegoría sobre el abuso que juega en el terreno de la Nueva Carne, Josh Caras es Ben, un joven cuya fascinación por el malote del instituto, Grant (Eric Cumming), le arrastrará hasta una cabaña, de la que nunca sabemos si llegará a salir y en qué condiciones. En esta ocasión, no me sentí identificado con el villano, sino con el protagonista, una víctima de la sociedad que debía lidiar con una condena a causa de su orientación sexual.

El Hombre de Hierro había proclamado el amor libre. Frank Cotton abría la puerta a un mundo donde el dolor y el placer iban de la mano. Y, finalmente, la adaptación que Cronenberg hizo de Crash (la novela homónima de J. G. Ballard publicada en 1973) era también una oda a otras formas de amor y sexo que escandalizaron al heteropatriarcado más tradicional. Esta fue otra de las películas cuya lectura queer no supe ver al primer momento —pese a la secuencia masturbatoria entre James Spader y Elias Koteas—. El legado de Crash se prolonga hasta 2021, no solo por su reestreno en 4K, sino también por cómo su tesis acerca de las parafilias que incluyen vehículos, velocidad y accidentes de tráfico se ha visto traducida como feel good movie gracias a Jumbo (Zoé Wittock, 2020), en la que Jeanne (Noémie Merlant) se enamora de una atracción de feria. Y qué ejemplo más representativo que este, una radical metáfora que expone el amplio abanico de orientaciones sexuales y relaciones sexoafectivas más allá de la monogamia heterosexual, para reflexionar acerca de cuán diferentes y complicadas han sido las representaciones LGTBIQ+ en la historia del cine de terror y fantástico.

En un mundo en el que los referentes queer y la visibilidad del colectivo son más necesarios que nunca, mi experiencia como investigador y crítico cinematográfico hizo que, de forma casi espontánea, empezase a trazar una línea transversal a lo largo de la historia del cine, en la cual se podían establecer una serie de arquetipos y clichés —no siempre positivos, tal y como veremos más adelante— que han existido casi desde sus orígenes.

Ya sea a través de la mirada de sus propios creadores LGTBIQ+, o por la apropiación de ciertos personajes e iconos por parte del colectivo, queda claro que lo que vendremos a llamar terror queer es algo que ha estado presente en el cine de género —y en sus derivados e híbridos—. Esto lo relata de forma exquisita Harry M. Benshoff en Monsters in the Closet. Homosexuality and the Horror Film, el estudio que mejor disecciona la representación de la homosexualidad en el terror y cómo la sociedad norteamericana y su cultura han sido fundamentales a la hora de subvertir dichos patrones.

El elemento cultural queda patente desde el momento en que, durante los años treinta y cuarenta del siglo pasado, los gais y las lesbianas aparecían en pantalla a través de velados subtextos, con el fin de poder esquivar la censura del Código Hays. O por la forma en que la sociedad asoció esa tendencia a la monstruosidad de lo queer, mediante modelos que no hacían más que criminalizar —y, por ende, explotar sin piedad el cliché negativo— al marica, la bollera o el travesti. No será hasta los años ochenta cuando empiece a dibujarse —mal— el concepto de la persona transexual en el cine de terror. Benshoff ya plantea una relación de títulos que se adscriben a lo que comprendemos como terror queer. Por ello, solo pretendo aportar mi visión a la historia del género desde la perspectiva de mi propia experiencia como joven que en algún momento llegó a sentir confusión y rechazo por ser quien era, sobre todo mientras la sociedad —pese a que creemos vivir en una avanzada— siga señalando, haciendo mofa o discriminando a aquello que se desmarca de lo establecido por el heteropatriarcado.

Puesto que he aprendido a lidiar con la masculinidad tóxica —y su aborrecible exposición en aplicaciones para ligar— y me he dado cuenta de que el cine de terror fue lo que me ayudó a seguir adelante en ciertos momentos, qué mejor forma de devolverle ese favor que acercando la visión de alguien del colectivo sobre cómo ha sido la representación LGTBIQ+ en un género —y subgéneros— que da para lecturas tan interesantes y que puede llegar a ser una especie de filosofía de vida. Siempre recordaré aquella cita en una morgue de Berlín —las comedias románticas nunca fueron lo mío— o a aquel novio de Transilvania —por aquello de sentirme como una de las novias de Drácula— como algunos de los highlights de mi vida, que demuestran que el horror ha calado muy hondo en mí. Se les podrían sumar los recuerdos en cabañas y tiendas de campaña, o los paseos por los videoclubs de un joven que ojalá nunca hubiese dudado de su orientación sexual, como nunca lo hizo de su condición de horror nerd.

1 Palacios, J., 2002. P. 15.

1. El monstruo en el armario

Ya sea de forma directa o indirecta, la representación queer ha estado presente en la historia del cine de terror desde sus orígenes. Después de que la obra de George Méliès2 se convirtiese en el primer estandarte de lo que hoy entendemos como género fantástico, ya en la Europa de inicios del siglo XX existió una mirada LGTBIQ+ sobre las producciones de género, aunque fuese de forma tangencial y casi velada, asociada en algunos casos a la orientación sexual de sus creadores. En paralelo a la producción de Méliès, durante la República de Weimar, el nombre de Paul Wegener3 se posicionó como productor y creador de títulos de corte fantástico. El estudiante de Praga (Der Student von Prag, Stellan Rye y Paul Wegener, 1913); El Golem (Der Golem, Henrik Galeen y Paul Wegener, 1915), de la que el propio Wegener dirigiría una secuela en 1917 y un remake en 1920, que es el que se ha conservado; o el serial Homunculus (Otto Rippert, 1916) formarían parte del período arcaico del cine alemán4, ejerciendo una clara influencia en el cine que llegaría poco después, ya que contenían elementos expresamente relacionados con el fantástico, como la figura del doble diabólico o la criatura irracional.

En 1917 se fundó la Universum Film AG (UFA), productora cinematográfica estatal cuya finalidad era ofrecer servicios públicos de información y propaganda durante la Gran Guerra. Esta productora fue clave en la historia del cine alemán al financiar El gabinete del doctor Caligari (Das Kabinett des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920), El doctor Mabuse (Dr. Mabuse, der Spieler, Fritz Lang, 1922) o Fausto (Faust, F. W. Murnau, 1926). Estas películas se convirtieron en paradigmas del expresionismo alemán, primera gran corriente del cine de terror y en la que uno de sus principales nombres, F. W. Murnau, siempre fue un aliado del colectivo.

F. W. Murnau5 es fundamental para empezar a hablar de quiénes fueron los primeros referentes queer dentro del cine de género; no solo por la importancia que pueda tener que «uno de los principales autores del expresionismo de esta época, F. W. Murnau, era homosexual»6, sino porque sus aportaciones al terror, filmadas en los años veinte, darían pie a infinidad de elucubraciones acerca de cuál podía ser el subtexto que se escondía detrás de ellas. Estas teorías tienen que ver con la representación de una sexualidad diferente, entendiendo esa diferencia como la que se encontraba fuera de los límites del heteropatriarcado decimonónico. Así es como la criatura de Frankenstein, Hyde, Dorian Gray o Drácula han sido objeto de relecturas sobre cómo lo monstruoso en la literatura gótica ha podido representar los miedos de la sociedad hacia lo extraño. Mientras que la teoría predominante sostenía que ese miedo disfrazaba una referencia al racismo, también se puede hacer una lectura alternativa en la que aparecen el sexo y la identidad de género: «Donde lo extranjero y lo sexual se fusionan con la monstruosidad del gótico, se desarrolla una particular historia de la sexualidad»7, afirma Jack Halberstam, profesor de estudios de género y lengua inglesa en la Universidad de Columbia8.

Teniendo en cuenta la sexualización que ha estado ligada a la figura del monstruo, y profundizando en las representaciones sexualizadas o de diversidad de géneros y orientaciones, Benshoff también enfoca la teoría acerca de la representación del doble maligno desde lo puramente homoerótico —presente, para él, tanto en El estudiante de Praga como en El gabinete del doctor Caligari—. Así mismo, indica que gran parte de los monstruos podían ser fruto de una homosexualidad reprimida. En línea con esta afirmación, entra en juego Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, F. W. Murnau, 1922), la primera película de terror de la historia del cine que encierra una seudoalegoría acerca de una identidad queer oculta9.

El término queer, que en el siglo XIX tenía una connotación negativa relacionada con la perversión sexual y que, en sus orígenes, venía a ser sinónimo de «extraño», «raro» o incluso «excéntrico», adquiere con Nosferatu un valor extra, pues si podemos entender la película como una suerte de metáfora acerca de la homosexualidad encarnada en la figura del monstruo, qué mejor forma de hacerlo que en la excéntrica imagen del conde Orlok. En el filme, adaptación no autorizada del Drácula de Bram Stoker, Murnau cambió los nombres de los personajes y de los espacios donde se desarrolla la trama. En esta, Gustav von Wangenheim da vida a Thomas Hutter, que en 1838 es enviado desde Wisborg —una ficticia ciudad alemana— a Transilvania para cerrar la compraventa de un edificio con Graf Orlok (Max Schreck). Al ver una fotografía de Ellen Hutter (Greta Schröder), esposa de Thomas, Orlok queda fascinado por su cuello, por lo que partirá en barco hacia Wisborg, donde las ratas que lo acompañan extenderán la peste. El resto del argumento y sus secuencias han logrado traspasar la pantalla y formar parte del imaginario colectivo, convirtiendo el aspecto del villano en un elemento recurrente de la cultura pop que ha sido homenajeado y parodiado hasta la saciedad.

Sin embargo, la lectura queer que puede hacerse de Nosferatu no va mucho más allá del hecho de que su creador fuese homosexual. Existen al respecto opiniones un tanto radicales, como la de David J. Skal, que califica el filme de «un ejercicio deliberado de arte camp»10. En Hollywood gótico, Skal asegura que, «después de haber leído a Brakhage11, uno casi se siente decepcionado cuando comprueba que Max Schreck no usa colorete ni liguero»12. Esa lectura —casi impostada— es la misma que encontraremos cuatro años más tarde en Fausto, la última película que Murnau rodó en Europa antes de emigrar a Estados Unidos.

Basada en la tragedia de Goethe, publicada en dos partes entre 1808 y 1832, Fausto contó con el guionista Hans Kyser, que se basó parcialmente tanto en las leyendas germanas del personaje como en el texto del dramaturgo. La base literaria vuelve a ser fundamental en la obra del cineasta, en la que de nuevo aparece una entidad monstruosa: un demonio en lugar de un vampiro. Además de ser la última gran película del expresionismo alemán —con permiso de Fritz Lang, que estrenaría Metrópolis en 1927—, Fausto cierra el círculo de las representaciones que se salen de los márgenes de lo «normativo». Para ello, Murnau utilizó una de las encarnaciones de la degeneración por antonomasia, derivación del mismísimo Lucifer: Mephisto13, emisario demoníaco interpretado por el actor Emil Jannings, que tomará el relevo del conde Orlok como entidad monstruosa en la cinematografía del director. Volviendo al texto crítico de Skal, es curioso comprobar que, pese al aspecto que Jannings lució en pantalla, Fausto no tuvo la misma lectura queer que Nosferatu: con esas cejas apuntando al cielo no cuesta mucho imaginar a Divine como candidata para llevar a cabo el cosplay perfecto de esta representación luciferina. En 1937, se consideró que Fausto era una amenaza contra el sentimiento ario —que, evidentemente, implicaba una masculinidad frágil—. La Alemania nazi intentó enterrar el legado del expresionismo e invitó a la población de Berlín a mofarse de lo que calificaban como Arte degenerado14.

Cruzando el Atlántico, como hizo Murnau a comienzos de los años treinta del pasado siglo, encontramos varias representaciones que se escapaban de la línea impuesta por la heteronormatividad. Desde gais y lesbianas —personajes leídos dentro de un subtexto que desgranaremos más adelante— hasta el personaje intersexual de La parada de los monstruos (Freaks, Tod Browning, 1932) y asesinos travestidos15 —primeros en adoptar ese tipo de cliché negativo—, no será hasta 1933 cuando aparezca Lot in Sodom (James Sibley Watson y Melville Webber), una de las piedras angulares para la conformación de un imaginario queer asociado al cine fantástico y de terror. Esta joya de culto a reivindicar, que absorbe la estética expresionista, ejercerá una notable influencia en cineastas de décadas posteriores como Kenneth Anger16, uno de los padres del cine underground y claramente enmarcado en lo queer. Si bien no puede ser considerado como un ejemplo pionero del cine de terror, Lot in Sodom sí que se encuadra en los márgenes del fantástico.

En tan solo veintiocho minutos, Watson y Webber lograban condensar el pasaje de la Biblia al que hace referencia el título, un fragmento históricamente asociado —a modo de burla y como criminalización de la orientación sexual— al colectivo LGTBIQ+. Sin apenas tapujos, una multitud de hombres homosexuales —los sodomitas— desfilará por un decorado que bien podría haber sido traído desde cualquier rodaje de la UFA. En el filme, Lewis Whitbeck será la encarnación del deseo al meterse en la piel del ángel que llega a Sodoma, personaje sobre el que recaerán los vicios de una ciudad habitada por hombres fascinados por la belleza de esa criatura celestial a la que todos querrán poseer. Una representación onírica del vicio —y, por ende, del pecado— que ya en los tempranos años treinta irá de la mano del homoerotismo que impregna esa breve historia bíblica. Para más inri, se estrenaría en Estados Unidos en 1933, el mismo día de Navidad, algo que hubiese sido impensable tan solo un año después, cuando se instauró la censura de la mano del Código Hays.

Sin que todavía haya entrado en juego la representación subliminal de los personajes LGTBIQ+, y teniendo en cuenta la lectura que con el paso de los años se ha hecho de los villanos procedentes de la tradición gótica, ya queda patente que, en la asociación del monstruo a lo extranjero y lo extraño, lo queer también puede ser una de las opciones con las que leer a algunos personajes. A la vez que las representaciones del colectivo dentro del cine de género se pueden entender a través de subtextos —unos más claros que otros—, habrá también otras representaciones que formarán parte de lo que calificamos como «terror queer» en la medida en que fueron creadas por personas que pertenecían al colectivo, como Murnau o James Whale17.

Según Benshoff, la industria de la época puso a Whale el sobrenombre de «la reina de Hollywood»18, un apodo cargado de homofobia por parte de un sector dominado por hombres blancos heterosexuales. A día de hoy, no sería descabellada la reapropiación de este calificativo para subrayar la trascendencia que tuvo Whale, cuya trayectoria sería de vital importancia para la historia del séptimo arte. Sus cuatro películas de terror, que se convertirían en clásicos absolutos de un género todavía en fase de gestación, ofrecen además una clara lectura queer que nunca se ha pasado por alto.

En 1931, Whale dirige la cuarta adaptación de Frankenstein o el moderno Prometeo, la novela publicada por Mary Shelley en 1818. La primera versión fue el cortometraje de doce minutos Frankenstein (J. Searle Dawley, 1910), producido por Thomas Edison, mientras que de la segunda y tercera, Life Without Soul (Joseph W. Smiley, 1915) y la italiana Il mostro di Frankenstein (Eugenio Testa, 1920), no ha sobrevivido ninguna copia. El doctor Frankenstein de Whale, estrenada el mismo año que Drácula (Dracula, Tod Browning, 1931), presenta algo que Benshoff califica como puramente queer: un hombre creando vida con la única ayuda de otro hombre. Es evidente que esta premisa ya estaba en la obra de Shelley, pero el hecho de que un director gay la llevase a la gran pantalla dotó al personaje protagonista de esa aureola que es posible leer como claramente gay.

Colin Clive, el encargado de interpretar a Harry Frankenstein, había intentado esconder su orientación sexual casándose con una mujer, la actriz Jeanne de Casalis, situación que hizo de él un hombre infeliz con tendencia al alcoholismo. El propio director insistió en que quería a Clive para dar vida al protagonista, ante una primera negativa del productor Carl Laemmle Jr., que prefería al londinense Leslie Howard. Whale ya había trabajado en 1930 con Colin Clive en su ópera prima, el drama bélico Journey’s End, y acabó convenciendo a Laemmle. Mientras, al intérprete le vendió el papel de Henry Frankenstein como alguien «muy fuerte, de personalidad extremadamente dominante, a veces bastante extraño y queer, a veces muy blando, comprensivo y decididamente romántico»19. Recordemos que, por aquel entonces, el término queer ya estaba siendo utilizado por gente desde dentro del colectivo como forma de autodenominarse en un momento en el que se había empezado a dejar a un lado su uso peyorativo.

Volviendo a la cuestión de la monstruosidad como alegoría del hombre y la mujer homosexuales, en el caso de El doctor Frankenstein esta es representada con esa fantasía que Benshoff ya detectaba en El Golem: la del ente masculino capaz de engendrar vida. En este caso, Henry Frankenstein estará acompañado durante el proceso de creación por Fritz, el ayudante jorobado que interpretó Dwight Frye. Juntos, como si de una especie de metáfora de la primera familia monoparental del cine se tratase, serán los padres de la criatura, icónicamente encarnada por Boris Karloff y acreditada en la película original como «el Monstruo».

Karloff se convirtió junto a Bela Lugosi en una de las figuras clave del cine de terror. Lugosi dio vida al conde Drácula en la película de Browning, primera encarnación cinematográfica del personaje creado por Stoker —o la primera oficial—. En ella, se puede hacer una lectura gay del personaje si nos basamos en la generalización en torno a la creación de villanos desde la perspectiva de lo extraño que Benshoff asocia a lo queer. Sin embargo, un servidor difiere en cuanto a esa supuesta homosexualidad con la que algunos revisten a Lugosi, ya que no será hasta unas décadas después cuando podamos ver en el personaje de Drácula —y en las películas derivadas de su relato original— y sus acólitos y acólitas la clara representación LGTBIQ+ que de alguna forma Bram Stoker ya dejó entrever en la novela.