2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Deseo

- Sprache: Spanisch

Con solo ver a la encantadora florista Rebeca Todman, el investigador Robert Cole sintió una pasión instantánea. Su maravillosa vulnerabilidad había conseguido derrumbar todas sus barreras y despertar su instinto protector... y el irresistible deseo de besarla hasta dejarla sin sentido. Aunque también se sentía atraída por él, Rebeca guardaba ciertos secretos sobre su pasado que la hacían recelar de aquel sexy texano. ¿Conseguiría Rob convencer a Rebeca de la autenticidad de sus sentimientos y hacer que le entregara su confianza... y su corazón?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2002 Harlequin Books S.A.

© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

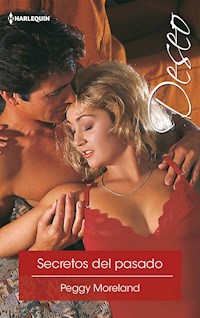

Secretos del pasado, n.º 1147 - octubre 2017

Título original: Her Lone Star Protector

Publicada originalmente por Silhouette® Books.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises

Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-9170-489-8

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo Uno

Capítulo Dos

Capítulo Tres

Capítulo Cuatro

Capítulo Cinco

Capítulo Seis

Capítulo Siete

Capítulo Ocho

Capítulo Nueve

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Capítulo Uno

Rebecca miró el portafolios apoyado en la consola de su pequeña furgoneta y se mordió el labio mientras hacía cálculos mentalmente. Diez, quince minutos como máximo en casa de Eric Chambers y otros quince en casa de los Olsen para regar las plantas. Diez o menos donde los Morton para llevarles la palmera que la señora Morton había comprado para su solario. Unos veinte minutos de viaje, y llegaría a su tienda, «En Flor», a tiempo para abrir al público a las nueve.

Pero llegaría por los pelos, se dijo, frunciendo el ceño, cuando detuvo la furgoneta frente a la casa de Eric. La sorprendió ver el coche de Eric aparcado en la rampa. Eric, cuya vida se regía por un estricto horario, se iba a trabajar todos los días a las siete y media en punto, lo cual le permitía a ella ocuparse de las plantas sin que nadie la molestara.

Preguntándose si estaría enfermo, agarró la bolsa de los utensilios y se acercó a la puerta trasera de la casa. En vez de abrir con la llave que Eric le había dado cuando la contrató para que cuidara sus plantas, Rebecca pensó que sería mejor llamar. No quería pillarlo desprevenido… o, peor aún, en ropa interior. Sonrió al imaginarse la expresión de Eric Chambers, tan relamido y formal, si lo sorprendía en calzoncillos.

Pero la sonrisa se le borró al ver que nadie respondía. Miró un momento su reloj de pulsera, volvió a llamar con los nudillos, más fuerte esta vez, y luego acercó el oído a la puerta, pero no oyó nada. Convencida de que Eric estaba, en efecto, enfermo, quizá tan enfermo que ni siquiera podía levantarse de la cama, probó con el pomo de la puerta. Para su sorpresa, este giró bajo su mano.

Rebecca vaciló un instante, no sabiendo si debía pasar. Pero, echando otra ojeada al reloj, abrió la puerta y entró. Aunque la cocina estaba impecable, como siempre, y la alegre luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, se le puso la carne de gallina. En la casa reinaba el silencio. Un silencio casi excesivo.

–¿Eric? –llamó, inquieta. Se dirigió de puntillas hacia la puerta que llevaba al pasillo y, más allá, al dormitorio–. ¿Eric? –volvió a llamar, alzando la voz.

Al no obtener respuesta, esperó sin saber qué hacer, preguntándose si debía entrar en el dormitorio, o si debía limitarse a regar las plantas y marcharse.

–Sois vecinos –se reprendió en voz baja–, y vive solo. Lo menos que puedes hacer es ver si necesita algo. Y, además, ha sido muy amable mandándote nuevos clientes.

Reprendiéndose para sus adentros por su ingratitud, avanzó hacia la habitación. Se detuvo ante la puerta abierta, pidió al cielo que Eric estuviera decentemente vestido, y asomó la cabeza. La habitación estaba vacía y la cama hecha. Sobre una silla, junto al armario, había una chaqueta de traje meticulosamente colgada. Sorprendida al ver que Eric no estaba en la cama delirando de fiebre, como esperaba, miró hacia la puerta del cuarto de baño, que estaba entreabierta.

«Se le habrá averiado el coche», se dijo, y volvió hacia el vestíbulo. Seguramente se habría ido al trabajo con algún compañero de la oficina. Diciéndose que llamaría a la Wescott Oil para preguntar por él en cuanto llegara a la tienda, llenó la regadera en el fregadero de la cocina y recorrió la casa apresuradamente, regando los tiestos y buscando síntomas de enfermedad en las plantas mientras cortaba alguna flor seca y alguna hoja mustia. Cuando acabó, regresó a la cocina y vació la regadera, deseando marcharse cuanto antes.

«Puede que le haya dado un infarto», le decía insidiosamente su conciencia mientras guardaba la regadera en la bolsa. «No puedes irte sin asegurarte de que no está en casa. Nunca te lo perdonarías si luego te enteraras de que estaba tirado en el suelo del baño, rezando por que alguien lo encontrara».

Dejó escapar un gruñido, deseando que su conciencia, al igual que su imaginación, se tomara un descanso por una vez. Ya llegaba tarde, se dijo, y se dirigió a la puerta trasera.

«¡No puedes irte sin ver si está aquí!»

Se detuvo con la mano en el pomo. «Pero he mirado en todas las habitaciones», se contestó en silencio. «¡No está en casa!».

«No has mirado en el cuarto de baño», le recordó testarudamente la vocecilla de su conciencia.

Rebecca miró hacia el pasillo. Sabiendo que su conciencia estaba en lo cierto, que no podría perdonárselo si, en efecto, Eric yacía inconsciente en el suelo del cuarto de baño, dejó la bolsa sobre la encimera y recorrió el pasillo. Atravesó el dormitorio, pisando sigilosamente la gruesa alfombra, y empujó la puerta entreabierta del cuarto de baño.

–¿Eric? –dijo, dando un paso adelante.

Entonces retrocedió, horrorizada, llevándose la mano a la boca para sofocar un grito. Eric estaba sentado sobre el inodoro cerrado. Llevaba puestos unos pantalones de traje negros, perfectamente planchados, y una camisa blanca almidonada. Las manos, atadas con un cinturón de cuero negro, le colgaban entre las rodillas. Atada al cuello con un lazo corredizo tenía una corbata de seda negra, con un estampado de hojitas de color burdeos, uno de cuyos extremos estaba amarrado al toallero que había junto al lavabo. Tenía los ojos muy abiertos y la boca floja, la tez espantosamente blanca y los rasgos distorsionados por una monstruosa hinchazón.

Rebecca contempló, aturdida, aquella visión, y supo sin necesidad de acercarse que Eric estaba muerto. Sabía qué aspecto tenía la muerte. La había visto con sus propios ojos en la cara de su marido, y hasta había sentido un gran alivio al comprender que al fin se libraría de él. Tragó saliva al recordar aquella imagen, y los rasgos de Eric se emborronaron hasta que, de pronto, le pareció que era la cara de su marido la que veía. Después del accidente de coche, cuyo impacto había lanzado a su marido contra el volante y el parabrisas, había visto que le manaba sangre de la frente. Los sonidos guturales de sus últimos estertores aún resonaban en la cabeza de Rebecca.

Esta cerró los ojos con fuerza, recordando el miedo que había sentido cuando la obligó a montarse en el coche, y la rabia que crispaba los hermosos rasgos de su marido justo antes del accidente.

El grito que había surgido en su garganta al entrar en el cuarto de baño y ver a Eric, pugnaba por escapar entre sus dedos crispados. Se dio la vuelta y corrió, aturdida, hacia la cocina. Levantó el teléfono y marcó frenéticamente el 911. Oyó un pitido y, sintiendo que le flaqueaban las rodillas, se dejó caer al suelo, agotada.

–Servicio de emergencias, ¿puedo ayudarlo en algo?

–Sí –sollozó Rebecca, sintiendo que la voz le raspaba como una cuchilla en la garganta. Se apretó la mano contra la boca para contener el llanto–. Está… está muerto –logró decir.

–¿Quién está muerto?

–Er-Eric –tragó saliva y giró la cabeza para mirar hacia el pasillo, recordando de nuevo la cara y los ojos vacíos del muerto–. Eric Chambers –musitó, mientras aquella cara se convertía de nuevo en la de su marido, y aquellos ojos ciegos en los del hombre que durante años había convertido su vida en un infierno. Se apretó los dedos contra la frente y cerró los ojos con fuerza. No quería recordar y, al mismo tiempo, sabía que nunca podría olvidar.

Las mañanas eran por lo general apacibles en el Club de Ganaderos de Texas. Pero, esa mañana en particular, el silencio reinante poseía una cualidad especial. Una cierta pesantez. Una cierta gravedad. Pero, por otra parte, el aire parecía cargado de electricidad. Reinaba en las estancias una sensación de desasosiego. De impaciencia. Una necesidad de acción.

En Royal se había cometido un asesinato. La víctima trabajaba para uno de los miembros del club, y lo que afectaba a uno de sus miembros, afectaba a todos los demás.

Normalmente vacío a aquella hora del día, el salón de fumar estaba lleno casi hasta rebosar. Los miembros del club habían acercado las pesadas butacas, formando grupos de cuatro y de ocho. Hablando en voz baja, casi en susurros, revisaban los hechos del caso y especulaban sobre la identidad del asesino.

Sebastian Wescott estaba sentado en un rincón de la habitación, junto al grupo que formaban sus amigos más íntimos: William Bradford, consejero delegado y socio de la Wescott Oil; Keith Owens, propietario de una empresa de software; Dorian Brady, medio hermano de Sebastian y empleado de la Wescott Oil; el agente de la CIA Jason Windover; y Rob Cole, detective privado.

Aunque todos tomaban parte en la conversación, Sebastian confiaba particularmente en la experiencia de Rob y de Jason para encontrar al asesino de Eric Chambers.

Sebastian miró a Jason.

–Sé que tu participación en el caso tendrá que ser oficiosa, debido a tu condición de agente de la CIA, pero te agradecería cualquier ayuda o consejo que pudieras prestarme.

Jason tensó los labios y asintió.

–Sabes que haré todo lo que pueda.

Sebastian se volvió hacia Rob Cole.

–La policía está llevando a cabo su propia investigación, naturalmente, pero quiero que tú te encargues del caso. Ya le he dicho a la policía que te preste toda la ayuda que necesites.

Rob asintió, poniendo a trabajar automáticamente su mente detectivesca.

–Cuéntame todo lo que sepas.

Sebastian se pasó cansinamente la mano por la cara, pero aquel gesto no consiguió disipar las profundas arrugas de tensión que crispaban sus rasgos.

–No sé mucho.

–¿Quién encontró el cuerpo?

–Rebecca Todman. Es nueva en la ciudad. Una vecina de Eric. Tiene una floristería y, según dice, Eric la contrató para que le cuidara las plantas.

Rob frunció el ceño, mirando a Sebastian.

–¿Es que no la crees?

Sebastian se puso en pie bruscamente y levantó una mano.

–¡Maldita sea, ya no sé qué creer! –se alejó unos pasos y luego se detuvo y se metió las manos en los bolsillos. Dejó escapar un profundo suspiro y se volvió para mirar a Rob–. Lo siento –masculló–. Llevo una semana casi sin dormir, y cuando vuelvo a la oficina esta mañana, me encuentro con esto. Lo único que sé con certeza es que Eric ha sido asesinado. Y que quiero encontrar a quien lo mató.

–Está bien –dijo Rob–. Empecemos por el principio y revisemos los hechos.

Sebastian volvió a sentarse, algo más tranquilo.

–Según los informes de la policía, esa tal Todman encontró a Eric esta mañana sobre las ocho, cuando fue a regar las plantas. Había sido estrangulado con su propia corbata.

Rob se inclinó hacia delante, apoyando los codos sobre las rodillas.

–¿Alguna evidencia de que el asesino entrara por la fuerza?

–No.

–¿Robaron?

–Parece que no.

–¿Algún enemigo conocido?

–No, que yo sepa.

–¿Qué me dices de las mujeres? ¿Alguna novia despechada? ¿Algún marido celoso con deseos de venganza?

Sebastian arqueó una ceja.

–¿Eric? –al ver que Rob asentía, lanzó un soplido–. No, qué va. Ni siquiera creo que haya tenido novia alguna vez. Vivió con su madre hasta que ella murió, hace un par de años. La única mujer de su vida es… era –se corrigió, frunciendo el ceño– una gata. Sadie. La trababa como si fuera una persona. Todos los días se iba a comer a casa para ver si estaba bien –sacudió la cabeza–. No. Eric no tenía nada que temer de ningún marido celoso, y tampoco tenía amigas. Solo a la vieja Sadie.

–¿Y esa tal Todman? –insistió Rob–. ¿Crees que Eric y ella estaban liados?

Sebastian se encogió de hombros.

–Puede ser. Aunque lo dudo. Eric era… Bueno, un poco raro. Muy solitario, muy huraño. Nunca hablaba de su vida privada. No –dijo, arrugando aún más el ceño–. Olvídalo –dijo, haciendo un gesto con la mano para desechar la sugerencia de Rob–. No había nada entre ellos. Eric era mucho mayor que esa tal Rebecca. Y además era muy quisquilloso, tú ya me entiendes. Con la ropa, con la casa y hasta con el coche. Todo lo hacía conforme a un horario preciso del que nunca se desviaba ni un minuto. Una mujer le habría complicado demasiado la vida. Ese tipo era un solterón redomado.

–Como el noventa por ciento de los miembros de este club.

Sebastian lanzó a Rob una mirada curiosa; luego se reclinó en el sillón, riendo.

–Sí, es cierto. Aunque el porcentaje disminuye rápidamente. Empiezo a preguntarme quién decidirá en qué se invierte la recaudación del Baile de los Ganaderos de Texas de este año.

Jason se inclinó hacia delante para intervenir en la conversación.

–¿No nos habíamos apostado que al último que quedara soltero antes del baile le tocaría elegir a qué obras de caridad se dedica el dinero?

–Cierto –dijo Sebastian–. Pero como Will ya se ha casado, solo quedamos cuatro. Lo cual hace que me pregunte cuántos más caerán antes del baile.

Rob se levantó, disponiéndose para marcharse.

–Pues deja de preocuparte, porque estoy seguro de que al menos quedará uno –al ver la mirada inquisitiva de Sebastian, se señaló el pecho con el dedo–. Yo.

Después de dejar a Sebastian, Rob se pasó por la comisaría y leyó el informe redactado por los oficiales a cargo de la investigación. Pidió una copia para su archivo y se fue en coche a la floristería para hacerle una preguntas a Rebecca Todman, su propietaria. Aparcó el deportivo al otro lado de la calle, frente a la tienda, salió del coche y cerró la puerta de un portazo. Sin apartar la mirada de la tienda, apretó el botón del mando a distancia para activar la alarma y, guardándose las llaves en el bolsillo, cruzó la calle.

Al entrar, una campanilla tintineó musicalmente sobre su cabeza. El denso olor a flores recién cortadas saturó inmediatamente sus sentidos. Arrugando la nariz, comenzó a inspeccionar detenidamente la tienda y a sus ocupantes.

Identificó a la dueña inmediatamente. Era una mujer delgada, de cerca de metro sesenta y cinco de estatura, con el pelo corto, de un color rubio oscuro, y ataviada con un delantal amarillo brillante que llevaba la leyenda «En flor» bordada sobre una guirnalda de flores en la pechera. El delantal, que era muy holgado, no conseguía ocultar las curvas de su cuerpo: unos pechos pequeños y firmes, una cintura estrecha, un trasero delicadamente formado y unas piernas largas y bien torneadas. En otras circunstancias, Rob se habría entretenido a barajar fantasías eróticas en las que aquellas piernas le rodeaban la cintura.

Pero ese día, no. Y no con aquella mujer. Hasta que se demostrara lo contrario, Rebecca Todman era sospechosa de asesinato.

Y Rob nunca complicaba un caso liándose con una mujer a la que tenía que investigar.

Desde su posición privilegiada en el centro de la tienda, la veía claramente de pie frente a una cámara refrigeradora con las puertas de cristal. Estaba seleccionando rosas de tallo largo de entre las que había en un cubo alto, lleno de ellas, mientras otra mujer, sin duda una clienta puntillosa, la observaba, haciendo gestos de aprobación o sacudiendo la cabeza, contrariada, cuando le mostraba las flores elegidas. Aunque Rob fingía mirar las plantas, no les quitaba ojo a las dos mujeres, confiando en captar algún indicio del estado emocional de la propietaria antes de acercarse a ella.

A pesar de que, a simple vista, ella parecía tranquila y sonreía pacientemente a la clienta, Rob detectó enseguida su nerviosismo. Estaba asustada; o, al menos, impresionada. Tenía la cara pálida, con manchas de rubor en las mejillas, y los pétalos de las rosas se estremecían levemente entre sus manos temblorosas.

Ella miró hacia Rob e inclinó la cabeza, invitándolo a echar un vistazo. Él asintió y fingió hacerlo mientras ella colocaba las rosas en un jarrón, añadía una cinta y una tarjeta y acompañaba a la clienta hasta la puerta.

Cuando la campanilla volvió a sonar, anunciando la partida de la otra mujer, la florista se acercó a él, sonriendo, a pesar de que Rob notaba la tensión que se escondía bajo su sonrisa.

–Buenos días, ¿puedo ayudarlo en algo? –preguntó amablemente.

Él dejó la maceta que estaba mirando y se volvió hacia ella.

–Tal vez sí –sacó la cartera del bolsillo de atrás del pantalón y la abrió, mostrándole su licencia de investigador privado–. Rob Cole –dijo a modo de presentación, escudriñando su cara para ver cómo reaccionaba–. La Wescott Oil me ha contratado para que investigue el asesinato de Eric Chambers.

Vio que el rostro de la mujer perdía el escaso color que aún le quedaba. Ella dio un paso hacia atrás y juntó las manos.

–Ya le conté a la policía todo lo que sé.

Él asintió.

–Sí, señora. Leí el informe. Pero he pensado que tal vez no le importaría que le hiciera unas preguntas.

Ella se dio la vuelta y se colocó tras el mostrador.

–¿Qué preguntas? –dijo, inquieta, mientras añadía una margarita a un centro de mesa en el que estaba trabajando y que tenía como soporte un pequeña pecera de cristal. Rob notó que el temblor de sus manos se intensificaba y que su piel adquiría una palidez espectral.

–Querría saber algo más sobre su relación con Eric Chambers. ¿Eran ustedes amigos?

A ella le tembló la barbilla, pero apretó los labios para detener el temblor.

–Prefiero pensar que sí. Eric era vecino mío, además de cliente.

Aunque Sebastian ya le había hablado de su relación comercial, Rob quería que la propia Rebecca se la explicara.

–¿Cliente? ¿De la tienda?

Ella eligió un ramillete de linarias rosas y lo colocó en el centro de la pecera.

–Sí, también, pero además me pagaba para que le cuidara las plantas de su casa. A Eric le gustaban mucho las plantas, pero no tenía tiempo, ni mano, para cuidarlas.

Un enorme gato blanco se subió de un salto a la mesa en la que ella estaba trabajando y, arqueando el lomo, se restregó contra el brazo de Rebecca y lanzó una lastimoso maullido. A Rebecca volvió a temblarle el mentón.

–Hola, Sadie –susurró, y dejó a un lado las flores para tomar a la gata en brazos, frotando la mejilla contra su pelaje–. ¿Echas de menos a Eric, preciosa?

Rob se puso alerta inmediatamente.

–¿Es la gata de Chambers?

Ella asintió y dejó al animal, haciéndole una última caricia en la cabeza.

–Eric le tenía mucho cariño, y ella a él. Ahora que Eric ha muerto, no podía dejarla en la casa, sola. Allí ya no hay nadie que se ocupe de ella.

–¿Eric no tenía familia?

Ella se encogió de hombros y siguió ordenando las flores.

–No, que yo sepa.

–De modo que, ¿se llevó la gata, así, sin más?

Ella alzó la cabeza bruscamente, poniéndose a la defensiva.

–No la he robado –dijo con firmeza–, si es eso lo que está pensando. La policía sabe que me la llevé. Solo me estoy ocupando de ella hasta que encuentren a algún pariente cercano de Eric.

Rob esbozó algo parecido a una sonrisa de disculpa, a pesar de que no le importaba que ella se hubiera sentido insultada. Buscaba información y la obtendría, fueran cuales fueran los sentimientos de aquella mujer.

–No pretendía insinuar que hubiera robado el gato. Pero me gustaría saber algo más sobre la familia de Eric.

Ella pareció relajarse un poco y le dio la vuelta al centro de mesa para añadir unas flores al otro lado.

–Ya le he dicho que no sé nada de su familia. Era hijo único y vivió con su madre hasta que ella murió hace un par de años. Pero eso fue mucho antes de que yo me mudara aquí –añadió, deslizando un girasol entre las otras flores.

–¿Sabe si tenía alguna amiga especial?

Ella miró a la gata, que estaba tumbada al filo de la mesa, lamiéndose las patas, y una sonrisa fantasmal rozó sus labios.

–No. Solo a Sadie.

–¿Y amigos?

Ella le clavó unos ojos azules llenos de resentimiento.

–Si lo que quiere saber es si Eric era gay, no lo sé. Nunca hablamos de sus preferencias sexuales.

Se había enfadado, pensó Rob. Mejor. La gente solía revelar más cosas de sí misma cuando estaba enfadada que cuando se encontraba en pleno dominio de sí misma.

–¿Y de qué hablaban, entonces?

Ella cortó un pedazo de cinta amarilla de una bobina que había entre una hilera de carretes de colores, a su derecha, y rodeó con él el borde de la pecera. A pesar de que Rob percibía claramente su crispación, ella no dejó que la rabia que sentía afectara a su trabajo, e hizo con la cinta una suave lazada, carente de la tensión que crispaba sus hombros y sus manos.

–Del tiempo. Y de sus planes de plantar en el terreno de atrás un jardín que quería que yo diseñara –añadió, lanzándole una mirada de soslayo antes de dar la vuelta al centro de mesa para echarle un último vistazo.

Rob siguió su mirada. Un grueso lecho de gajos de naranja y limón, que llenaba el fondo de la pecera, ayudaba a sujetar los tallos de las flores y al mismo tiempo añadía al arreglo floral un insólito toque decorativo.

–Una idea muy buena.

Ella apretó los labios, negándose a tomar su comentario por un cumplido.

–No es mía. Vi un centro hecho con gajos de lima, y se me ocurrió hacer algo parecido.

–Aun así, es una idea muy buena.

Ella recogió el centro y se dio la vuelta para ponerlo en la cámara refrigeradora con puertas de cristal que tenía a su espalda.

–¿Tiene alguna pregunta más, señor Cole? Como verá, estoy ocupada.

Él enarcó una ceja al percibir su tono cortante y desdeñoso, que contrastaba vivamente con su amabilidad anterior.

–Solo una. ¿Esas flores están en venta?

La pregunta la pilló desprevenida, que era justamente lo que él pretendía. Ella giró la cabeza para mirarlo.

–¿Se refiere a estas? –preguntó, señalando el arreglo floral que acababa de colocar en la vitrina. Al ver que él asentía, vaciló–. Bueno, s-sí. Lo están.

Él sacó la cartera y puso una tarjeta de crédito sobre el mostrador.

–Me las llevo.

Rebecca estiró el cuello para mirar por el escaparate y vio que Cole se alejaba en su coche. Cuando lo perdió de vista, se dejó caer, agotada, sobre un taburete.

«¿Un detective privado?», se dijo.

Sí, tenía aspecto de serlo… aunque no estaba muy segura del aspecto que debía tener un detective. Pero, desde luego, parecía un tipo duro. Tenía los hombros muy anchos. Las caderas estrechas. Y una cara que parecía labrada en piedra. Rebecca se estremeció al recordarlo.

Él no había sonreído ni una sola vez mientras había permanecido en la tienda. Aunque, bien mirado, ella tampoco. Claro que ella no tenía ganas de sonreír después de la mañana que había pasado. Primero, había descubierto el cuerpo sin vida de Eric; después, un detective del departamento de policía la había bombardeado con preguntas interminables; y, al final, había tenido que revivirlo todo otra vez para un investigador contratado por la Wescott Oil, la empresa para la que trabajaba Eric.

Suspirando, se puso en pie y comenzó a recoger la mesa de trabajo. Quería dejar de pensar en el incidente. Con una pulcritud nacida de la práctica, apartó las tijeras, ordenó las bobinas de cinta y recogió en la palma de la mano los restos de tierra y pétalos caídos que había sobre la mesa. Al agacharse para tirarlos en un cubo que había bajo la mesa, vio a través del escaparate que un deportivo negro pasaba lentamente frente a la tienda.

Reconociendo el coche de Rob Cole, se incorporó muy despacio. ¿Qué estaba haciendo?, se preguntó, y le dio un vuelco el corazón cuando sus miradas se encontraron. Incapaz de apartar los ojos, lo miró fijamente. Azules, pensó, y se humedeció los labios, que de pronto se le habían quedado secos. Sus ojos eran azules. Del mismo azul profundo que los pensamientos que crecían junto a la valla de su jardín. Lo recordaba con toda claridad, pese a que, en ese momento, él llevaba gafas de sol.

¿Cómo podría haberlo olvidado?

Esa misma noche, más tarde, Rob estaba sentado frente al escritorio del despacho de su casa. La habitación estaba a oscuras, salvo por el resplandor que emanaba de la pantalla del ordenador. Después de varias horas de minuciosa búsqueda en los archivos del gobierno almacenados en Internet, había conseguido recomponer la vida de Rebecca Todman con anterioridad a su llegada a Royal, Texas. Mujer de veintisiete años. Viuda. Dirección anterior: Dallas, Texas. Ama de casa. Sin antecedentes penales. Ni siquiera una multa de tráfico. Aquella mujer estaba completamente limpia.

Lanzando un gruñido, echó la cabeza hacia atrás y se pasó las manos por la cara. Si así era, ¿por qué tenía la impresión de que Rebecca Todman ocultaba algo?

–Porque me lo dice el instinto –masculló para sí.

Sabiendo que su instinto rara vez se equivocaba, colocó las manos sobre el teclado e introdujo el nombre de aquella mujer en un buscador. Mientras esperaba a que aparecieran los resultados, dio golpecitos con los dedos sobre el ratón. Al ver un listado procedente de los archivos de un periódico de Dallas, pulsó el enlace y estudió atentamente el artículo y la fotografía que aparecieron ante sus ojos.

«¿Esa es Rebecca Todman?», se preguntó, frunciendo el ceño al ver la fotografía de una mujer, tomada en una fiesta benéfica. En la imagen, tenía el pelo más largo y su atuendo era mucho más sofisticado, por no decir mucho más costoso, que los cómodos pantalones chinos, la camisa de color pastel y el delantal que llevaba en la tienda. ¿A qué se debía aquel drástico cambio de apariencia?, se preguntó. ¿Era un disfraz? ¿O se debía a un cambio de actitud más profundo?

Fuera cual fuese la razón, se dijo, aquella transformación reforzaba su impresión visceral de que ella ocultaba algo. Y sus vísceras rara vez se equivocaban.

Y, en ese momento, estaban vacías.