Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ernst Steininger, gebürtiger Österreicher, hatte von frühester Jugend an Fernweh zum Wasser und den Wunsch, zur See zu fahren. 1957 begann er in Bremen mit einem Lehrgang auf dem "SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND" seine Seemannslaufbahn und fuhr danach auf verschiedenen Schiffen und Fahrtgebieten an Deck. Auf einem seiner Schiffe, dem MS "VEGESACK", begegnete er auch dem durch die Veröffentlichung mehrerer Bücher vielen Seeleuten bekannten Maschinisten Hein Bruns, der ihn für seine weiteren Fahrzeiten wesentlich prägte. Ernst Steininger reflektiert in diesem Band 70 in Fortsetzung des Bandes 69 über seine Seefahrtzeit auf MS RAVENSTEIN und MS INNSTEIN. Dieses Buch erlaubt nicht nur ei-nen guten Einblick in das Leben auf See und in fremden Häfen, wie der Autor es erlebte. Es gibt auch interessante Einblicke in die Geschichte der Seefahrt, angelaufener Häfen und die Entdeckungsrei-sen früherer Seefahrergenerationen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 436

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ernst Steininger

Seemann, deine Heimat ist das Meer – Teil 2

Band 70 in der maritimen gelben Buchreihe bei Jürgen Ruszkowski

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Widmung

MS RAVENSTEIN

Weiter mit RAVENSTEIN durch den Indischen Ozean

Weiter mit RAVENSTEIN nach Hongkong

Weiter auf RAVENSTEIN nach Japan

Weiter mit RAVENSTEIN nach Pusan

Weitere Heimreise auf RAVENSTEIN über Manila, Colombo…

Weitere Reisen auf RAVENSTEIN

Motorschiff INNSTEIN

Weiter auf INNSTEIN über den St.-Lorenz-Große-Seen-Wasserweg nach Chicago

Die maritime gelbe Buchreihe

Weitere Informationen

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche, ein Hotel für Fahrensleute mit zeitweilig bis zu 140 Betten.

In dieser Arbeit lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.

Im Februar 1992 kam mir der Gedanke, meine Erlebnisse bei der Begegnung mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen, dem ersten Band meiner maritimen gelben Reihe „Zeitzeugen des Alltags“: Seemannsschicksale.

Insgesamt brachte ich bisher über 3.800 Exemplare davon an maritim interessierte Leser und erhielt etliche Zuschriften als Reaktionen zu meinem Buch.

Reaktionen auf den ersten Band und die Nachfrage nach dem Buch ermutigten mich, in weiteren Bänden noch mehr Menschen vorzustellen, die einige Wochen, Jahre oder ihr ganzes Leben der Seefahrt verschrieben haben. Inzwischen erhielt ich unzählige positive Kommentare und Rezensionen, etwa: Ich bin immer wieder begeistert von der „Gelben Buchreihe“. Die Bände reißen einen einfach mit und vermitteln einem das Gefühl, mitten in den Besatzungen der Schiffe zu sein. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights der Seefahrts-Literatur. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechselungsreiche Themen aus verschiedenen Zeitepochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlich hat. Alle Achtung!

In den Bänden 69, 70 und 71 können Sie wieder den Bericht eines ehemaligen Seemanns lesen. Da das Gesamtvolumen der Texte für ein Buch mit Leimbindung zu umfangreich war, wurde es zu einer Trilogie aufgeteilt. Ernst Steininger, gebürtiger Österreicher, hatte von frühester Jugend an Fernweh zum Wasser und den Wunsch, zur See zu fahren. 1957 begann er in Bremen mit einem Lehrgang auf dem „SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND“ seine Seemannslaufbahn und fuhr danach auf verschiedenen Schiffen und Fahrtgebieten an Deck. Auf einem seiner Schiffe, dem MS „VEGESACK“, begegnete er auch dem durch die Veröffentlichung mehrerer Bücher vielen Seeleuten bekannten Maschinisten Hein Bruns, der ihn für seine weiteren Fahrzeiten wesentlich prägte. Ernst Steininger reflektiert in diesen drei Bänden über das erste Jahrzehnt seiner Seefahrtzeit. Diese Berichte erlauben nicht nur einen guten Einblick in das Leben auf See und in fremden Häfen, wie der Autor es erlebte. Ernst Steininger gibt auch sehr interessante Einblicke in die Geschichte der Seefahrt und die Entdeckungsreisen früherer Seefahrergenerationen.

Ohne bürgerlich-moralische Verklemmungen oder Tabus schildert Ernst Steininger sehr offen auch die Bewältigung der jugendlichen Libido der Seeleute.

In diesem Zusammenhang wurde ich bei der Lektüre des Manuskripts wieder einmal an den bekannten Theologieprofessor und langjährigen Prediger auf der Kanzel des Hamburger Michels, Helmut Thielicke, erinnert, der 1958 eine Seereise nach Japan auf einem Frachtschiff der Hapag unternahm und seine Erlebnisse an Bord in dem Buch „Vom Schiff aus gesehen“ zusammenfasste. Seine hautnahen Begegnungen auf dieser wochenlangen Reise mit Seeleuten brachten ihn zu dem Bekenntnis, dass ihm eine ganz neue, bisher unbekannte Welt erschlossen worden sei und er nun eigentlich sein kurz zuvor veröffentlichtes Ethikwerk umschreiben müsse: „Ich bemühte mich nach Kräften, offen zum Hören zu bleiben und – so schwer es mir fällt – selbst meine stabilsten Meinungen in diesem thematischen Umkreis als mögliche Vorurteile zu unterstellen, die vielleicht einer Korrektur bedürfen. Ich frage mich ernstlich, was an diesen meinen stabilen Meinungen christlich und was bürgerlich ist… Ich merke, wie schwer es ist, sich im Hinblick auf alles Doktrinäre zu entschlacken und einfach hinzuhören – immer nur hören zu können und alles zu einer Anfrage werden zu lassen... Bei meiner Bibellektüre achte ich darauf, wie nachsichtig Jesus Christus mit den Sünden der Sinne ist und wie hart und unerbittlich er den Geiz, den Hochmut und die Lieblosigkeit richtet. Bei seinen Christen ist das meist umgekehrt.“

Hamburg, 2014 / 2015 Jürgen Ruszkowski

Widmung

Dieses Buch ist dem Andenken meiner Mutter gewidmet

Da das Gesamtvolumen der Texte des Ernst Steininger für ein Buch mit Leimbindung zu umfangreich war, wurde es zu einer Trilogie aufgeteilt.

Der Band 69 beinhaltet den Bericht über die Kindheit und den Beginn der Seefahrtszeit des Autors auf SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND in Bremen, Küstenmotorschiff STADERSAND, Motorschiff LINZERTOR, Motorschiff VEGESACK, Turbinenschiff HUGO STINNES, Motorschiff HORNBALTIC, Motorschiff BREMER BOERSE, Turbinenschiff WERRASTEIN, Turbinenschiff MOSELSTEIN.

Hier nun die Fortsetzung.

MS RAVENSTEIN

Motorschiff RAVENSTEIN

11. Kapitel

Motorschiff RAVENSTEIN

Auszug aus dem Seefahrtbuch Nr. 0266, Seite 32/33

Inhaber ist angemustert als Matrose auf MS „Ravenstein“

Reeder: Norddeutscher Lloyd

Unterscheid.-Signal: DLAA

Br.- Raumgehalt: cbm

Heimathafen: Bremen

Geführt von Kapt.

Reise: Große Fahrt

Zeit: unbestimmt

Der Dienstantritt erfolgte 15.10.1963

Das Seemannsamt Bremen, den 25.10.1963

_______________________________________________________

Der Inhaber hat in der Zeit vom 15.10.1963 bis zum 20.09.1964

11 Monate und 5 Tage als Matrose gedient

________________________________________________________

Bremerhaven, den 20. Sept. 1964

Seemannsamt Bremen, den 4. März 1965

Zusätzliche Daten

Entnommen: Seefahrt – Norddeutscher Lloyd – Naxos

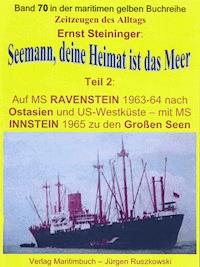

MS Ravenstein, Baujahr 1946, BRT: 7822, Ankauf,

Während des Krieges für den NDL in Belgien im Bau.

Nach dem Krieg fertig als „BASTOGNE“ für Belgien.

1955 Ankauf NDL, ab 09.1970 Hapag-Lloyd.

August 1971 verkauft nach Zypern. Neuer Name „RAVENS“.

Juni 1978 Ankunft zum Abwracken in der Bucht von Gadani, Pakistan.

MS RAVENSTEIN – aus www.photoship.co.uk

Die RAVENSTEIN, ein so genannter „Viermaster“, war das älteste unter all „meinen“ Schiffen. Alles, was ich von ihr weiß, ist, dass sie nach Kriegsende als abgesoffenes Schiff aus dem Antwerpener Hafen geborgen und wieder instand gesetzt wurde. Da sich in meinem Seefahrtbuch keine Angaben über den Bruttorauminhalt des Schiffes befinden, kann ich ihre Größe nur relativ beschreiben. Sie war sicher noch etwas größer als die MOSELSTEIN, hatte über 10.000 Ladetonnen und sechs, vielleicht sogar sieben Luken. Jedenfalls waren diese Schiffe – es gab deren drei: RAVENSTEIN, REIFENSTEIN und ROTENSTEIN – für uns Decksleute die arbeitsintensivsten unter allen Lloydschiffen. Trotz dieser Tatsache brauchte sich Herr Pauli, Chef der lloydeigenen Heuerstelle, deswegen keine Sorgen zu machen. Diese alten Stückgutfrachter waren vorwiegend in der Ostasien-Fahrt eingesetzt. Und wer von uns jungen Seelords wollte nicht auch einmal in Singapur, Hongkong und Yokohama gewesen sein? Zwei weitere, weitaus jüngere Lloydschiffe, die „BAYERNSTEIN“ (Band 42 in der maritimen gelb en Buchreihe) – verewigt auf einer Briefmarke, (Michel-Katalog NR. 257) – und die „SCHWABENSTEIN“, die ebenfalls die Ostasienroute fuhren, kamen für mich nicht in Betracht, denn diese waren noble Fahrgastschiffe.

Die RAVENSTEIN war nicht nur das älteste, es war auch das unfallträchtigste Schiff, auf das ich je meinen Fuß gesetzt habe. Dass mir auf ihr während meines dreizehnmonatigen Bordaufenthaltes nichts Schlimmeres passierte, als dass ich mir einen langen Nagel durch die obligate Plastiksandale in den Fuß trat; dass mir auf diesem „vorsintflutlichem“ Schiff körperlich nichts Gröberes passierte, war reine Glückssache. Dabei waren mir aber die Erfahrungen, die ich auf meinem vorhergehenden Einsatz machte, sicherlich von Nutzen. Nicht nur von Nutzen – ich begann zu begreifen, dass man nicht zu allem „Ja und Amen“ sagen könne – und dass man sich wehren müsse! Denn gerade diese Unfallträchtigkeit schärfte so nach und nach meinen Blick für die uns zugemuteten Arbeitsbedingungen, die oft jedem Sicherheitsgedanken blanken Hohn sprachen.

Das äußere Kennzeichen der RAVENSTEIN waren die vier Großmasten, je zwei vor und zwei hinter den Mittschiffsaufbauten. Wenn ich nicht irre, bestand das Umschlagsgeschirr aus mindestens 22 Ladebäumen und ein oder zwei Schwergutbäumen. Das Schiff hatte keines der sonst üblichen zwischen den Ladeluken stehenden Deckshäuser, auf denen normalerweise die Ladewinden montiert waren. Die Winden standen stattdessen lediglich auf einem etwas erhöhten Podest. Das dazu gehörende „laufende Gut“, die ölig verschmierten und oft genug auch noch verkinkten und mit Fleischhaken gespickten „Renner“ und „Faulenzer“ – das sind ganz ordinäre Drahtseile – lag dann während des Hafenbetriebs einfach dazwischen herum. Die Lukenabdeckungen der Laderäume bestanden aus schweren Eisenpontons, die nur mit dem bordeigenen Umschlagsgeschirr oder mit Landkränen anzuheben waren. Bei Bedarf wurden diese einfach in Reichweite zur Luke an Deck abgesetzt. Zur seefesten Lukenabdichtung gehörten dann auch noch ein paar schwere, übereinander aufgezogene Persenninge, die an den Lukensüllen verschalkt, d. h. an den Rändern eingeschlagen und verkeilt werden mussten. Zum Verschalken bedurfte es der Schalkleisten, stabiler Flacheisen in passenden Längen, und natürlich einer Unmenge von Holzkeilen. Dazu kam dann noch pro Luke ein grobschlächtiges, unhandliches Regensegel, das dann auch ständig nur im Wege lag, wenn man es nicht gerade brauchte. Das lose Taugut der Geien, mit denen die Bäume per Hand seitlich bewegt wurden, war auch nicht immer da, wo es sein sollte, nämlich in Buchten aufgeschossen an der Verschanzung hängend. Und selbstverständlich lagen da auch noch längst ausgemusterte Drahtseile an Deck herum, die immer noch als Preventer Verwendung fanden.

Jede Menge Müll, den man im Hafen nicht sogleich los wurde, besonders das in Massen anfallende Stauholz, machten das Hauptdeck während des Umschlagbetriebes zu einer einzigen großen Falle. Alles in allem ein Szenario, das jedem Seeberufsgenossenschaftler Albträume verursacht hätte. Aber von diesen Herren ließ sich damals sowieso keiner blicken, nicht einmal in Bremen. Und die UVV (Unfallverhütungsvorschriften), zusammengefasst als Loseblattsammlung in einem blauen Ringband, verstaubten auf einem Bücherbord im Kartenhaus. Wir Janmaaten dachten wohl, das müsse so sein und machten uns weiter keinen Kopf darüber, jedenfalls so lange nicht, so lange es einen nicht selbst erwischte. Der pummelige, schon etwas ältere griechische Kollege, der von einem Lukenponton beinahe zu Tode gequetscht wurde, war eben schlicht selbst daran schuld, dass er nicht schnell genug aus dem Gefahrenbereich kam. In unseren Augen war er einfach ein Tollpatsch. Quintus Wunderlich, der Junge hieß wirklich so, bekam während der Reinigungsarbeiten im Unterraum einer Luke aus nicht geringer Höhe eine Holzpalette auf seinen ungeschützten Kopf. Quintus war das fünfte Kind eines honorigen Professors und wohl auch das schwarze Schaf in seiner Familie, hatte wohl den Schädel eines Steinbocks. Außer, dass ihm bei dem plötzlichen wuchtigen Schlag aufs Haupt sein funkelnagelneuer Stiftzahn stiften ging, war an und in seinem Kopf nichts Ernsthaftes kaputt gegangen. Das Horn, das für eine Weile seine Stirn zierte, trug er mit Gelassenheit. Die Tatsache aber, dass sein teurer Stiftzahn trotz intensiver Suche nicht mehr auffindbar war, ergrimmte ihn sehr. Derlei Unfälle waren sozusagen während der Aufräumarbeiten an Deck und in den Luken und auch während der Umschlagsarbeiten im Hafen vorprogrammiert. Aber ganz offensichtlich hat das in jenen Tagen keinen Verantwortlichen groß gestört. Und wir, wir jungen Doofis, fielen immer wieder auf die markigen Sprüche der alten Haudegen rein: „Das, was dich nicht umbringt, macht dich nur noch härter“…

Nach dem Mittschiffsaufbau zu urteilen, musste das Schiff schon einmal bessere Zeiten gesehen haben. Die einzelnen Decks waren alle von ganz oben bis ganz unten mit Holz ausgelegt. Ja, sogar auf dem Hauptdeck, auf dem sich die Kabinen der niederen Dienstgrade befanden, war das Eisendeck der äußeren Betriebsgänge mit Holzplanken bedeckt. Auf dem Palaverdeck führte ein ebenfalls mit Dielen ausgelegter Gang rund um das ganze „Haus“. Da hatten vermutlich in Vorkriegszeiten die Passagiere gewohnt. Na, und erst das Boots- und Kapitänsdeck! Alles aus blitzblank geschruppten Holzdielen. Dazu noch die vielen mit Bootslack sorgfältig imprägnierten Türen, die ebenso behandelten Handläufe der Treppen und Relings: alles aus feinstem Mahagoniholz. Na, vielleicht war es auch nur Teakholz, aber immerhin, um das alles in Schuss zu halten, bedurfte es schon einiger Anstrengung. Zuständig dafür waren der Zimmermann und sein Juzi (Jungzimmermann). Hin und wieder wurde auch unsereins mit solch feiner Holzarbeit betraut. Allerdings beschränkte sich das meist nur auf das Abbeizen alter Lackschichten. Das allmorgendliche Schruppen der Holzdecks auf See blieb natürlich uns „Decksbauern“ überlassen.

Trotz der unwahrscheinlich hohen Besatzungsstärke – die Deckscrew allein bestand aus etwa 16 Mann – war da auch immer noch Platz für einige Passagiere, mit denen wir aber so gut wie gar nicht in Berührung kamen. Eine weitere Besonderheit der RAVENSTEIN war, dass sie, sage und schreibe, drei Schrauben hatte. Logischerweise hatte sie demnach auch drei Hauptmaschinen. Aus diesem Grund gab es zum Chief und seinen drei Ingenieuren auch noch gleich drei Ingenieursassistenten. Einer davon war Erwin R., ein Linzer. Erwin, ein quirliger Typ, war ganz begeistert von „seiner“ Maschine. Hin und wieder entführte er mich in seine phantastische „Unterwelt“ und erläuterte mir mit dem Stolz des angehenden Ingenieurs die Funktionen der verschiedensten Aggregate. Vermutlich nahm ich seine Ausführungen gehörig staunend zur Kenntnis. Sobald ich dem Mief des „Kellers“ entronnen war, war ich dann aber immer heilfroh, wieder frische Seeluft um die Nase zu haben. Nein, in der Maschine wollte ich um keinen Preis der Welt Karriere machen. Mein Wunsch war es vielmehr, von ganz oben, von der Schiffsbrücke aus, ein Schiff zu dirigieren.

Wie so oft vor der Ausreise war Antwerpen der letzte Ladehafen. Während noch das Schiff an der Scheldekaje bis über die Halskrause voll gestopft wurde, verabschiedete sich der eine oder andere Janmaat von seiner ‚Braut’ in der Schipperstraat oder von Luzie, der seuten Deern aus der „Röden Latern“. Luzie, sie mag so oder so ähnlich geheißen haben, war in Lloyd-Kreisen so bekannt wie anderswo ein bunter Hund. Sie, eine mittelgroße, mittelhübsche Barfrau mittleren Alters, war die ungekrönte Fellatio-Königin von der ganzen, langen Scheldekaje. Natürlich musste auch ich wenigstens einmal in ihrem Etablissement gewesen sein und – wurde auch prompt Zeuge einer Demonstration ihrer oralen Kunstfertigkeit. Leider erfolgte diese Demonstration nicht an mir, nein, überhaupt an keinem lebendigen Objekt, sondern nur an einer geöffneten, profanen Bierflasche. Beim Beobachten ihres perfekten Zungenschlages fielen mir fast die Augen aus dem Kopf. Aber, es war noch helllichter Tag, und ich war nur so auf die Schnelle, so zwischendurch, in Arbeitsklamotten – na, aus welchen Gründen auch immer – ich wurde, den Göttern sei’s geklagt, nicht zum Objekt ihrer Begierde…

Ab geht die Post. Die Schelde hinunter, an Dover / Calais vorbei, hinein in den Ärmelkanal. Mit WSW-lichem Kurs, vorbei an Cape de la Hague und den britischen Kanalinseln, halten wir vorerst auf den „Preußischen Grenadier“ zu. Gemeint ist der markante, schwarzweiß geringelte Leuchtturm „Phare du Creac’h“. Das ist der größte und lichtstärkste von den fünf Leuchttürmen auf der Ile d’ Quessant. Allein die Anzahl der Leuchttürme auf dieser gerade einmal 7 x 4 km großen Insel zeigt an, dass man ihr als „Dickschiff“ nicht zu nahe kommen soll. Riffe, Klippen, Untiefen; schweres Wetter, schnell wechselnde Strömungen: Alles, was ein Seemannsherz nicht unbedingt begehrt, macht ihm dieses felsige Eiland deshalb auch nicht unbedingt liebenswert. Trotzdem nehmen manche Kapitäne, um „Meilen“ einzusparen, auf dem Wege zum Kap Finisterre die Kurve etwas zu eng. Dann passiert nicht selten das, was schon 1896 der „DRUMMOND CASTLE“ widerfuhr: Sie krachte auf einen Felsen, und von den vierhundert Schiffbrüchigen konnten nur drei von den Insulanerinnen gerettet werden. Ja doch, stimmt schon: Insulanerinnen! Waren doch deren Männer, Seemänner eben, natürlich nie zu Hause, wenn man sie schon einmal brauchte. Die einzigen Männer, die damals sowohl anwesend als auch zugleich abwesend waren, waren die Leuchtturmwärter. Und die immerhin sorgten nicht nur für das Feuer der Leuchttürme, sondern auch für das Fegefeuer der Leidenschaften in den Herzen der Inselbewohnerinnen.

So jedenfalls stellt sich der französische Regisseur Philippe Lioret in dem Film: „Die Frau des Leuchtturmwärters“ extreme Liebe an einem extremen Ort vor. Nun, die Zeit der Leuchtturmwärter ist passé. Viele, viele Türme, sofern sie nicht elektronisch ausgerüstet wurden, sind zu bloßen touristischen Objekten degradiert worden. Die Türme von und vor Quessant, „Ar-Men“ und „Kereon“, die weit draußen im Meer den Stürmen trotzen, werden aber trotz GPS und dem Radar noch eine Weile ihre Lichtbündel über die dunklen Wasser in die finstere Nacht schicken. Ach ja, richtig: Was wohl bewog vordem die kaisertreuen deutschen Seefahrer, aus dem Phare du Creac’h, mal abgesehen von der schwarzweißen „Kriegsbemalung“, einen preußischen Grenadier zu machen? Na, vermutlich war es die außergewöhnliche Höhe dieses Leuchtturmes, der sie an die „langen Kerls“ des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. von Preußen, gemahnte…

Will man in das Mittelmeer gelangen, steht auf der Höhe von Quessant die nächste Kursänderung an. Mit SSW-lichem Kurs queren wir den Golf von Biskaya, um unserem nächsten „Waypoint“, dem Kap Finisterre; zuzustreben. Wer nun der Meinung ist, dass „die Biskaya“ aus seemännischer Sicht eine sehr unfreundliche, ungehobelte Frauensperson ist, sozusagen geradezu eine ausgesprochene „Bissgurn“, dem gebe ich ohne Einschränkung Recht. Nicht wenige dürften es sein, die sich beim unfreiwilligen Tanz mit dieser unberechenbaren Furie die Seele aus dem Leib gekotzt haben. Seeleute sind oft schizophren: Sind sie zu Haus, wollen sie hinaus; sind sie auf See, plagt sie das Heimweh. So haben sie in ihrer Hassliebe dieser Windsbraut auch noch ein Lied gewidmet. Und was für ein Lied! Es trieft vor lauter Schmalz. Es war neben „Wir lagen vor Madagaskar“ und „Ick hew mol en Hamburger Veermaster sehn“ und – last not least – „La Paloma“ eines unserer beliebtesten Sauflieder. Deshalb will ich dem geneigten Leser den zu Tränen rührenden Text auch nicht vorenthalten:

1. Am Golf von Biskaya / Ein Mägdelein stand / Ein junger Matrose / hielt sie bei der Hand. / Sie klagt ihm ihr Schicksal, / Ihr Herz war so schwer. / Sie hat keine Heimat, / Kein Mütterlein mehr.

Refrain: Fahr mich in die Ferne, / Mein blonder Matrose, / Bei dir möchte ich sein / Auch im Wellengetose. / Wir gehören zusammen / Wie der Wind und das Meer. / Von dir mich zu trennen, / Ach, das fällt mir so schwer. / Wir gehören zusammen, / Wie der Wind und das Meer. / Von dir mich zu trennen, / Ach, das fällt mir so schwer.

2. Der Vater, die Brüder / Auf kämpfendem Schiff / Zerschellte im Sturme / Am felsigen Riff. / Vor Gram starb darüber / Mein lieb’ Mütterlein, / Nun steh auf der Welt / Ich verlassen, allein. Refrain:…

3. Es rauschen die Wellen / Ihr uraltes Lied, / Zwei Herzen sind selig / In Liebe erglüht. / Die Stunden vergehen,/ ihr war’s wie ein Traum, / Da flüstert er leise, / Man hörte es kaum. Refrain:…

4. Hörst du die Sirene, / Die Pflicht ruft mich fort, / Komm mit, teures Mädchen, / Wir müssen an Bord. Es blühen die Reben / Am herrlichen Rhein, / Dort wird für uns beide / Die Heimat auch sein. Refrain….

Jo mei, man soll’s nicht glauben, so tiefschürfend und traurig können Seemannslieder sein. Der Refrain allerdings, der ist mir doch teilweise etwas verändert in Erinnerung. Und zwar so: „Fahr mir, fahr mir mein blonder Matrose, / Fahr mir mit der Hand über’n Bauch in die Hose / Wir gehören zusammen“…

Banausen! Banausen, kann man da nur sagen…

Es gibt dort ein Fremdenverkehrsbüro, in dem man sich gegen eine Gebühr den Besuch auf einer kunstvoll gestalteten Urkunde bestätigen lassen kann. Ansonsten gibt es noch einen Leuchtturm und einen Seefunksender.

„Donnerwetter, einen Leuchtturm gibt es also auch!“ Er steht sogar 140 Meter über dem Meeresspiegel und ist somit kaum zu übersehen. Für die Seefahrt ist er neben dem Cabo Raso allerdings nur als Ansteuerungspunkt für die großen Häfen an der Tejo-Mündung – Barreiro, Belem und Lissabon – von Interesse. Und das, was der portugiesische Nationaldichter Luis de Camoa über diesen Ort aussagt, nämlich dass da die Erde endet und das Meer beginnt, das ist doch, bei allem Respekt vor der Poesie – Onde a terra acaba e o mar comeca – so umwerfend auch wieder nicht…

Da steht unter:

Leuchtfeuer und Nebelschallsender

Leuchtfeuer gehören zu den wichtigsten und besten Navigationshilfen für die nächtliche Fahrt an den Küsten und auf den Revieren. Sie dienen nicht nur als Warnung vor Untiefen und Gefahren, sondern ermöglichen zuverlässige Ortsbestimmungen und werden in besonderen Anordnungen zur Bezeichnung der Fahrwasser verwendet. Die Reichweite der einzelnen Leuchtfeuer hängt von der Höhe und Stärke ihrer Lichtquelle ab und wird außerdem durch den Sichtigkeitsgrad der Luft bestimmt.

Unter dem Titel: „Benennung der Leuchtfeuer nach besonderen Zwecken“ sind die verschiedenartigen Feuer angegeben: das Leit-, das Tor-, das Richt-, das Unter-, das Quermarken-, das Gefahren-, das Luftfahrt- und das Warnfeuer. Diese Feuer, auf die ich hier nicht extra eingehe, erfüllen ihren Zweck entsprechend ihrer Benennung.

Kennzeichnung der Leuchtfeuer

Lichterscheinungen der Leuchtfeuer. Die vorübergehenden Lichterscheinungen, die durch Verdunkelungen oder Änderungen der Stärke des weißen oder farbigen Lichtes entstehen, heißen Scheine, Blinke, Blitze; und zwar heißt in der Regel

Schein: die Lichterscheinung zwischen zwei Verdunkelungen oder Abschwächungen oder zwischen zwei Lichterscheinungen anderer Farbe. Diese dürfen höchstens die Dauer der Lichterscheinungen haben.

Blink: das Aufleuchten von mindestens 2 s Dauer aus einer im Verhältnis zur Lichterscheinung langen Dunkelheit oder aus schwachem Licht heraus.

Blitz: das Aufleuchten von weniger als 2 s Dauer aus einer im Verhältnis zur Lichterscheinung langen Dunkelheit oder aus schwachem Licht heraus. (Bei deutschen Feuern beträgt die Zeitdauer für den Blitz im Allgemeinen höchstens 1 s).

Der Unterschied zwischen Blink und Blitz liegt nur im Zeitmaß.

Wiederkehr: die Zeit vom Eintritt einer bestimmten Taktkennung bis zum Wiedereintritt der nächsten gleichen Taktkennung.

Arten der Kennung der Leuchtfeuer: Der ein Leuchtfeuer kennzeichnende Verlauf seiner Lichterscheinungen wird Kennung genannt. Zu unterscheiden sind folgende Arten der Kennung:

Festfeuer (F.), weißes oder farbiges Licht von gleich bleibender Stärke und Farbe.

Unterbrochenes Feuer (Ubr.), weiße oder farbige Scheine zwischen Verdunkelungen (Unterbrechungen), und zwar: Unterbrochenes Feuer mit Einzelunterbrechungen und unterbrochenes Feuer mit Gruppen von 2, 3, 4 Unterbrechungen.

Und so weiter. Gibt es doch, wie oben bereits angeführt, der unterschiedlichen Feuer gar viele. Im nächsten Absatz des Handbuches wird in der gleichen umständlich trockenen Schreibweise das Ausmachen der Kennung erklärt. Aber das will ich Ihnen lieber ersparen und stattdessen meine persönliche Art der „Takterkennung“ vorstellen, ganz so, wie ich es als „Moses“ erlernte. Beim ersten Blink oder Blitz zählte ich die Dauer der Unterbrechung(en) an den Fingern meiner beiden Hände ab. Mit dem linken Daumen begann ich zu zählen: Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, wenn nötig, bis neunundzwanzig. Das funktionierte immer, auch wenn eine der Unterbrechungen mal über 10 Sekunden lang war, dann fing ich eben mit dem linken Daumen noch einmal von vorne an. Sobald sich die Anzahl der Blitze und der dazwischen liegenden Unterbrechungen wiederholte, stand für mich die Kennung fest. Die servierte ich dann, innerlich voller Stolz auf meine nautischen Kenntnisse, dem angenehm überraschten Wachoffizier.

In jenen grauen nautischen Vorzeiten, damals, als sich die Steuermänner noch mit optischen Mitteln an den Küsten entlang peilen mussten und ihre „Orte“ nicht per GPS prompt und frei Haus laufend geliefert bekamen, war auch das Wissen von der Tragweite des Lichts, der geographischen Sichtweite, von großer Wichtigkeit. Ich zitiere:

International ist festgelegt worden, die Tragweite der Feuer für einen Sichtwert 0,74, der einer meteorologischen Sichtweite am Tage von 10 sm entspricht, anzugeben und als Nenntragweite zu bezeichnen. Die Tragweite eines Feuers bei anderen meteorologischen Sichtweiten und seine Lichtstärke lässt sich aus der Tafel „Tragweite der Leuchtfeuer“ ablesen. …

… Anleitung für die Benutzung der Tafel „Tragweite der Leuchtfeuer“. Ist die Nenntragweite eines Feuers z. B. mit 20 sm angegeben, so wird man dieses Feuer bei einer meteorologischen Sichtweite von 5,4 sm in einem Abstand von 12,5 sm sehen. Die Lichtstärke dieses Feuers beträgt 110 00 cd.

Das hört sich ja schon richtig akademisch an. Na ja, damals war das AG, Kapitänspatent für Große Fahrt, nicht unter 6 Semester Seefahrtschule zu haben, vorausgesetzt, man hatte einen qualifizierten Schulabschluss. Da sollte man dann schon mit Zahlentafeln umgehen können, wenngleich die Tafel für meteorologische Sichtweite in der Praxis wohl kaum Verwendung fand und ganz schlicht durch „Pi mal Daumen“ ersetzt wurde.

Leuchttürme sind aber nicht nur mit optischen Signalen ausgerüstet, sie senden auch Funksignale aus, die allerdings selten über größere Reichweiten verfügen. Deshalb habe ich mich auch, als ich mich Mitte der achtziger Jahre als Steuermann auf der Brücke eines Semicontainerschiffes wiederfand, im Bedarfsfall nach den viel stärkeren Flugfunkfeuern orientiert. Aber, könnten Sie jetzt fragen, gab es denn in den Achtzigern noch kein GPS? Nicht auf „meinem“ Schiff. Die „SIRIUS“ wurde bei ihrer Indienststellung im Jahre 1983 mit einem MAGNAVOX-Satelliten-Navigationsgerät ausgerüstet. Dieses System hatte zwar die herkömmliche astronomische Navigation bereits verdrängt, aber für die Küstennavigation war es keine große Hilfe. Anders als das GPS, das laufend den jeweiligen „wahren Ort“ anzeigt, vermochte es nur punktuell wahre Orte zu liefern. Das System arbeitete sozusagen noch nicht flächendeckend. Manchmal dauerte es Stunden, bis ein Satellit unseren Empfangsbereich überquerte. Dann wiederum wurde das Navigationsgerät mit Funksignalen geradezu überfüttert. Dem „LOG“, das dieses Gerät dann errechnete, und das folglich das althergebrachte, seemännische „Loggen“ überflüssig machen sollte, war daher nicht zu trauen.

Sicher, da ist ja noch das Radar, mit dem es sich im Küstenbereich in der Regel ganz vorzüglich navigieren lässt. Aber auch das Radar hat oder hatte – die Technik verändert sich ja so schnell – seine Grenzen. Der noch brauchbare Grenzwert (Range) der beiden Radargeräte, mit denen ich zu arbeiten hatte, lag bei 24 Seemeilen. Das ist viel, wenn sich das Schiff über tiefem Wasser befindet, aber wenig, wenn man es mit weit vorgelagerten Untiefen und / oder mit einer flachen, konturlosen Küste zu tun hat, wie z. B. dem NE-liche Rundeck der Halbinsel Yucatan. Ach, was war ich immer froh, wenn ich das RACON (Radarantwortbake) vom Cabo Catouche im 42-sm-Bereich als ein kleines elektronisches Schemen gerade noch so erhaschte. Ein flaues Gefühl verursachten mir auch gewisse flache Abschnitte der westafrikanischen Küste, an denen das Radar wegen fehlender markanter „Points“ als Navigationshilfe völlig unwirksam blieb. Auch leuchtete uns dort nur selten ein Licht; genau genommen erinnere ich mich nur an den Leuchtturm vor Dakar als funktionierendes Seezeichen. Die Küsten von Mauretanien und der Westsahara aber waren tagsüber im Dunst des sandgeschwängerten Harmattan und nachts wegen fehlender oder blinder Leuchttürme optisch nicht erfassbar. Und auch das Radar war in dieser Gegend keine große Hilfe. Lediglich das geschichtsträchtige Cabo Bojador, für lange Zeit südlichster Eckpfeiler portugiesischer Seefahrer, ist für eine brauchbare Radarpeilung markant genug. Was machte also ein Steuermann in solch vertrackten Situationen? Er griff sich das „Feuerbuch“ und suchte nach brauchbaren Flugfunkfeuern, die für eine Kreuzpeilung in Frage kamen. Aber natürlich mussten dann die den Seefunkfeuern haushoch überlegenen Flugfunkfeuer auch in den dementsprechenden Seekarten verzeichnet sein. Wenn nicht, hatte man sich umsonst die Kopfhörer über die Ohren gestülpt…

Das Arbeiten mit dem Funkpeiler ist eh schon schwierig genug, jedenfalls für Ungeübte. Das Einfangen und Abstimmen der Signale verlangt ein gutes Gehör und Geduld. Ganz nebenbei: Während der Beschäftigung mit dem Funkpeiler war das Schiff quasi führerlos. Wieso das? Deswegen: Seit es Eisenschiffe gibt, werden die anscheinend immer noch nach „Schema F“ gebaut. Das heißt in der Praxis, dass an Deck so manche Poller bloß im Wege stehen und auf der Brücke der Funkpeiler nicht selten in der hintersten Ecke des Kartenhauses versteckt war. (Ich schreibe „war“, weil ich annehme, dass herkömmliche Funkpeiler inzwischen ausgedient haben.) In den Neunzehnhundertsechzigern war das mit dem Funkpeiler kein Beinbruch. Dem Wachoffizier stand jederzeit mindestens ein qualifizierter Ausgucksmann zur Verfügung. Das war zu meiner Steuermannszeit in den Achtzigern schon längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Und die Mängel und Schlampereien im Sicherheitsbereich dürften sich eher noch verschlimmert haben. Der Reeder, sofern man von ihm überhaupt noch als Person sprechen kann, ist weder Seemann noch Vorsteher eines Social-Club. Er ist – ja, was ist er eigentlich noch? Doch wohl kaum noch ein Wirtschaftsstratege á la Albert Ballin, der Kaiserfreund und Generaldirektor der Hamburg-Amerika-Linie von 1899 bis zu seiner Selbsttötung im November 1918. Eher noch erinnern die Methoden der sich hinter der „Globalisierungsmasche“ versteckenden GmbH und Multis an die Skrupellosigkeit eines gewissen – Gott Mammon hab’ ihn selig! – Herrn Hugo Stinnes. Und das heißt heute wie damals: Der einzige Punkt, der in der „Wirtschaft“ wirklich zählt, ist die Gewinnmaximierung. Und das bedingt wiederum Einsparungen im System der Geldvermehrung. Und somit braucht ein moderner Steuermann, der dank GPS nicht mehr nach den Sternen gucken muss, eben keinen Funkpeiler und keinen Ausguck mehr. Die fatale Logik, die sich dahinter verbirgt, besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass ein Instrument, das eine wesentliche Arbeitseinsparung bewirkt, auch das Potential zur Arbeitnehmereinsparung haben muss.

„Arbeitnehmer“, wenn ich dieses Wort schon höre, wird mir übel! Entweder arbeitet der Mensch, weil es seine Passion ist, weil er es will, oder er will es eben nicht und arbeitet deshalb auch nicht. Was nicht heißen soll, dass er deswegen unbedingt untätig sein muss. Das „Tätigsein“ muss aber seinem „freien Willen“ unterliegen und darf ihm nicht aufgezwungen werden. Solange sich aber die meisten Menschen im kapitalistischen Käfig als Lohnsklaven vergewaltigen lassen müssen, solange bleiben auch die Worte Menschenrecht, Menschenwürde und Freiheit nichts als verlogene, leere Worthülsen. Aber das sei nur so nebenbei angemerkt.

So, nun bin ich wieder einmal vom Hundertsten ins Tausendste geraten. Kehren wir also wieder zurück auf die gute alte RAVENSTEIN, die mittlerweile das Verkehrstrennungsgebiet vor dem Kap Sankt Vinzenz erreicht haben sollte. Damit eile ich aber der Geschichte schon wieder einige Jährchen voraus. „Traffic-Lines“, wie sie international bezeichnet werden, waren in den Seekarten von damals noch nicht die Regel. Heutzutage aber, bei der Dichte des modernen Seeverkehrs, sind diese Verkehrstrennungsgebiete unumgänglich. Sie regeln an stark frequentierten Orten den Schiffsverkehr wie auf einer Autobahn. Vorläufer dieser Entwicklung waren sicher die „Zwangswege“, die nach den Weltkriegen wegen der Minengefahr in der Nord- und Ostsee und natürlich auch im Ärmelkanal eingerichtet wurden und als minenfrei galten. Inzwischen aber ist ein ungeregelter Schiffsverkehr besonders an den Brennpunkten, z. B. in der Straße von Gibraltar, schlicht gar nicht mehr vorstellbar. Praktisch gesehen kann ein Kapitän eigentlich nur noch über die offene See seinen Kurs frei wählen; aber überall dort, wo es eng wird, sollte er sich tunlichst an die Vorschriften der internationalen Seestraßenordnung halten. So auch vor dem Cabo Sao de Vicente. Dort wäre eigentlich zur Seeseite hin massig viel Platz, um das Kap im „gehörigen“ Abstand zu passieren. Trotzdem kratzten und kratzen immer wieder manche der stets unter Zeitdruck stehenden Kapitäne so dicht wie nur möglich an dieser scharfkantigen Ecke vorbei.

Darüber wird in meinen Erinnerungen als Steuermann auf einem Containerschiff sicherlich noch die Rede sein. Aber noch bin ich ein in nautischen Belangen unbedarfter Matrose auf der RAVENSTEIN. Und die nahm, so nehme ich an, die besagte Kurve in gewohnter Weise. Alles mehr darüber Gesagte wäre – auf gut österreichisch – „g’schwanert“. Ein bisschen über das Kap selbst und seine Geschichte zu schwanern, deut(sch)licher gesagt, zu schwafeln, das lass ich mir aber nicht verwehren.

Also zitiere ich wieder einmal mehr Wikipedia: Cabo de Sao Vicente (Kap Sankt Vinzenz) ist seit dem Neolithikum ein heiliger Ort, wie Menhire (Steinsetzungen) in der Umgebung zeigen. Zu Zeiten der Phönizier soll er der Gottheit Melkart geweiht gewesen sein. Die Griechen nannten den Ort Ophiussa (Land der Schlangen) und seine Bewohner Oestrimini (Bewohner des äußersten Westens), von den Römern wurde er Promontorium sacrum (Heiliges Vorgebirge) genannt, als magischer Ort am Ende der Welt, an dem die Götter wohnen und die Sonne im Meer versinkt.

Die Christen nannten die Küstenspitze nach dem Heiligen Vinzenz von Saragossa, einem Schutzpatron der Seefahrer. Der Legende nach soll hier im Jahr 304 der Leichnam des Märtyrers in einem Boot angetrieben und geborgen worden sein.

Und das soll ein Mensch glauben? Weiß doch jedermann, jedenfalls jeder Seemann, dass der Atlantik in das Mittelmeer hinein und nicht umgekehrt das Mittelmeer in den Atlantik hinaus fließt. Ferner: Saragossa liegt weit hinten im Binnenland, an einem Fluss namens Ebro; der ergießt sich wiederum beim Cap de Tortosa ins Mittelmeer. Ergo stellt sich die Frage: Wie soll der schwimmende Sarg nach dem eh schon von vielerlei Hindernissen gesäumten Weg entlang der spanischen Mittelmeerküste auch noch die natürliche Wasserbarriere von Gibraltar überwunden haben? Um die konstante west-östliche Oberflächenströmung auszutricksen, hätte das Boot samt Inhalt schon tauchen müssen, um sich mit dem gegenläufigen Tiefenstrom in den Atlantik zu mogeln. Allerdings – die gewitzten Seefahrer der Antike sollen angeblich von dieser „unterirdischen“ Gegenströmung bereits gewusst und sich ihrer auch bedient haben. Und zwar so, dass sie vom Steven ihres Schiffes einen Treibanker in ausreichende Wassertiefe verbrachten und auf diese clevere Art und Weise die Säulen des Herkules in Ost-West-Richtung passierten.

Na, ganz so einfach wird das nicht gewesen sein. Wer weiß, ob es überhaupt wahr ist? Vielleicht hat da bloß wieder einmal einer „g`schwanert“. Aber was ist nun mit unserem Märtyrer, dem Heiligen Vinzenz? Wollte der etwa auch mit Hilfe eines Treibankers an andere, neue Ufer? Gesetzt der Fall, er war bei der Abreise in Saragossa noch gar keine Leiche, sondern gesund und munter und voll des missionarischen Tatendrangs. Und nehmen wir weiter an, dass sich der gute Mann auf einem seetüchtigen Handelsschiff eingeschifft hatte, dessen Ziel vielleicht die heidnischen Zinninseln im fernen Nordwesten Europas waren. Ja, solchermaßen hätte er möglicherweise sein damals noch nicht nach ihm benanntes Kap auf seinen Namen taufen können. Weil er aber der Legende nach daselbst nur als Leiche in einem Beiboot antrieb, ist diese Option leider auszuschließen. Eher liegt die Vermutung nahe, dass es ihm wie dem Propheten wider Willen, dem störrischen Jonas, erging. Da soll nämlich der Kapitän des Schiffes es verabsäumt haben, dem jähzornigen Poseidon die ihm zustehende Gebühr zu entrichten. Und Götter zu ignorieren oder gar zu betrügen, das ist noch niemals nie gut ausgegangen. Die Folge in diesem Fall: ein fürchterlicher Sturm! Na, und was pflegten da die abergläubischen Seeleute in solch unerquicklicher Situation zu tun, um Neptun respektive Poseidon zu besänftigen? Sie brachten ihm ein Opfer dar. Wenn aber die Opfergaben rar, kein Gold, kein Weihrauch und auch kein Zwieback mehr an Bord waren, dann… Dann war es halt immer noch besser, lieber eine nutzlose Landratte anstelle eines wertvollen Seemanns zu opfern. Tja, so oder so ähnlich könnte das Kap zu seinem Namen gekommen sein. Mich verbürgen dafür, das möchte ich freilich nicht.

Da wir nun schon einmal an der Algarve sind, dem wohl bekanntesten Küstenabschnitt Portugals, darf auch das Städtchen Sagres nicht unerwähnt bleiben. Im Internet steht zu lesen: Sagres: Im Ortsnamen spiegelt sich Portugals Selbstbewusstsein. Denn in und um Sagres wirkte Infante Dom Henrique (Prinz Heinrich der Seefahrer), der Ahnherr der Entdeckungen zur See. Der Prinz hatte die Vision, sein Land, eingezwängt von Spanien und dem Atlantik, zu einer Seefahrernation werden zu lassen – was ihm mit Hilfe der Navigation auch gelang: Binnen zweier Generationen wurde das unbedeutende Portugal zum reichsten Land Europas. …

Davon spürt man hier im Ort allerdings nur noch wenig, sieht man von der Fortaleza ab. Diese einen Kilometer außerhalb gelegene Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert riegelt die Ponta de Sagres ab, ein kahles, vom Wind gebürstetes Felsplateau, das ins wellenbewegte Meer hinausragt. Ringsum stürzen schroffe Klippenwände über 60 m tief senkrecht ab. Die Ponta stellt das Schwesterkap zu Sao Vicente dar sowie den Anfangspunkt der Barlavento Küste. Vom westlichen Klippenrand haben Sie eine unvergessliche Aussicht auf die Bucht von Beliche bis Sao Vicente, vom östlichen auf die Bucht von Sagres mit den vorgelagerten Inseln von Martinhal und den Fischerhafen.

Beim Staunen können Sie sich ausmalen, wie hier vor 500 Jahren der Prinz und seine Mannen standen und davon träumten, draußen im Meer auf neue Ufer zu stoßen. …

Na, na, na, Prinz Heinrich (1394 - 1460) war ganz gewiss kein Träumer. Fakten belegen, dass er bereits im zarten Alter von 21 Jahren, also kaum großjährig, eine portugiesische Invasionsflotte befehligte. Die sollte den „Ungläubigen“, den verhassten Mauren, das afrikanische Ceuta entreißen – was auch gelang. Am 21. August 1415 obsiegten die christlichen Heerscharen über die Muselmanen, und als Dank für seine Leistung wurde Dom Henrique die Stadt anvertraut. Anvertraut? Das Wort erscheint mir ein bisschen zu zahm dafür, dass er sich eine ganze Stadt samt Umland gewaltsam unter den Nagel gerissen hat. Und überhaupt, wer hat das ganze räuberische Unternehmen eigentlich finanziert? Darüber schweigen die Geschichtsbücher. Aber immerhin sagen sie aus, dass der junge Aufsteiger königlichen Geblüts im Jahre 1418 zum Gouverneur und obersten Verwalter des Ordens der Christusritter avancierte. Aha, daher also wehte der Wind bzw. flatterte das Geld in des Prinzen Hosentaschen…

Nun muss man dem Prinzen aber zugute halten, dass er mit den Einahmen aus seinen Pfründen nicht so leichtfertig umging wie, zum Beispiel, heutzutage gewisse großkotzige Manager und willfährige Politiker. Weitsichtig, wenn auch nicht ganz uneigennützig, investierte er sein stetig wachsendes Vermögen in die Zukunft seines Landes. Und die Zukunft lag, das sah der Prinz ganz klar, auf dem Meer. Also mussten als erstes Schiffe her. Dazu verpflichtete er erfahrene holländische Schiffbauer, die aus einer Mischung von hanseatischer Kogge und arabischer Dhau die Karavelle erfanden.

Das flache, wendige Schiffchen, ausgerüstet mit Lateiner- und Rahsegeln, konnte das, was bislang nicht möglich war, nämlich: gegen den Wind segeln. Mit diesem neuen Schiffstyp, der die damalige maritime Welt geradezu revolutionierte, hatte Dom Henrique o Navegador, so wie er fürderhin genannt wurde, das geeignete Instrument für seine Afrika-Pläne zur Hand. Denn dort, irgendwo hinter der Sahara, lag der Sage nach das Reich des Priesterkönigs Johannes. Und weil der direkte Weg wegen der renitenten Mauren und erst recht wegen des vielen Sandes nicht in Frage kam, blieb eben nur der lange Seeweg längs der afrikanischen Westküste.

Der aber war auch nicht so ganz ohne, weil da die Küstenwinde nur sehr einseitig, dafür aber stetig aus NE blasen. Deswegen, so vermute ich, war diese Route bei den Kapitänen auch nicht sehr beliebt, war es doch für viele eine Reise ohne Wiederkehr. Dabei kann man da nicht einmal von einem Himmelfahrtskommando sprechen, denn hinter dem Kap Bojador, da lauerte das „Böse“ im „Meer der Finsternis“. Die Seeleute erfanden Schreckensbildnisse: Menschen verschlingende Seeungeheuer in einem kochend heißen, bleiernen Meer. Also, es war schlichtweg die Hölle, die einen da erwartete. Doch dann kam Heinrich mit seinen Karavellen und schlug alle noch so gängigen Ausreden einfach in den Wind. 1434 umsegelte Kapitän Gil Eanes als erster Portugiese das bislang so gefürchtete Kap Bojador und bewies mit seiner Rückkehr die „Segeltüchtigkeit“ der Karavelle. Daraufhin gab es für die Portugiesen kein Halten mehr. Sie erkundeten und eroberten die Westküste Afrikas sozusagen im Sturm. Allerdings, das sagenhafte Christenreich des Johannes, das fanden sie dabei nicht. Stattdessen stießen sie auf „menschenähnliche Zweibeiner“ mit schwarzer Haut, die sie kurzerhand als Ware mit in die Heimat transportierten, um sie da an reiche Latifundienbesitzer als Sklaven zu verkaufen. Auch der Prinz hatte keine Skrupel, sich an diesem Geschäft zu beteiligen. Seine Moral war eben die eines christlich erzogenen Potentaten. Das berechtigte ihn ja geradezu, sowohl die Mauren zu jagen, wo immer er ihrer habhaft werden konnte als auch sich fremdes Eigentum rücksichtslos anzueignen. Es wirft auch nicht gerade ein gutes Licht auf ihn, dass er seinen leiblichen Bruder Fernando, der 1437 bei dem missglückten Versuch, Tanger zu erobern, von den Mauren gefangen genommen wurde, in elfjähriger Gefangenschaft verrecken ließ. Der Prinz war schlicht nicht bereit, das hohe Lösegeld, die Rückgabe von Ceuta, zu bezahlen. Seine Pfründe galten ihm halt mehr als das Leben seines Bruders. Nun, man könnte einwenden, der gute Mann hatte Wichtigeres zu tun, und außerdem – als eine wichtige Staatsinstitution durfte er einfach nicht erpressbar sein. Aber ansonsten lief alles wie geschmiert. 1444 gründete er in Lagos die Companhia de Lagos, die das Handelsmonopol mit Afrika erhielt. 1458 eroberte er Alcacer Seguer. Das war sein letzter Triumph über die Mauren, denen er als Boss der Christusritter-Bande sein ganzes Leben lang stets eifrig nachgestellt hatte.

Die bedeutendsten Folgen seines Wirkens aber, die großen Entdeckungen, konnte der Prinz, der persönlich an keiner Entdeckungsreise teilgenommen hatte, nicht mehr erleben. 1487 gelang Bartolomeu Diaz die Umschiffung des Kaps der Guten Hoffnung und 1498 erreichte Vasco da Gama Indien. 1500 sichtete Pedro Alvares Cabral, unterwegs nach Indien, die nordöstliche Ecke Südamerikas und nahm diesen Küstenstreifen, so quasi en passant, für die Krone in Besitz. 1510/1511 wurden Goa und die Molukken besetzt, 1518 Java, Banda, Amboina und Madura entdeckt, 1518 Ceylon und 1520 Kanton besetzt.

Wikipedia behauptet: All das wäre ohne Heinrich nicht denkbar gewesen. Sein Wirken war für Portugal Fluch und Segen zugleich: Nicht das Erdbeben 1755 und die Pest – vornehmlich der Aufstieg zur Weltmacht überforderte das kleine Land – noch heute scheint es unter der damaligen Auszehrung zu leiden und träumt man von der einstigen Pracht und Größe – ist gleichzeitig wie damals weltoffen und allem Neuen positiv zugewandt.

Trauer um das verlorene Weltreich, Leid, Hoffnung auf bessere Zeiten und Sehnsucht nach fernen Ländern – all dieses findet auch heute noch seinen Ausdruck im „Fado“ – dem portugiesischen Volksgesang.

Trauer um ein verlorenes Weltreich, Leid, Hoffnung auf bessere Zeiten… Also, wenn ich das so lese, dann regt sich ganz, ganz weit hinten, irgendwo in einem verstaubten Winkel meiner österreichischen Seele, auch so etwas wie ein „Fado“. Zwar weine ich den Habsburgern, diesem habsüchtigen Adelsgeschlecht, keine Krokodilsträne nach – schon gar nicht dem Nachfahren des letzten Repräsentanten auf dem österreichischen Kaiserthron; dem „selig“ gesprochenen Karl I., der zugleich auch noch als Karl III. von Böhmen und als Karl IV. „Letztkönig“ von Ungarn und Kroatien in die Geschichte einging. Nein, das ganz gewiss nicht. Traurig macht mich der Gedanke daran, was bei einer vernünftigen Führung und mit brüderlich (oder schwesterlich?) gesinnten Bürgern aus jenem Vielvölkerstaat für ein Staat zu machen gewesen wäre: Sozusagen eine vorweggenommene EU, allerdings mit Sitz in Wien und Budapest anstelle von Brüssel und Strassburg. Ein Staatenbund, in dem sich die unterschiedlichen Völker und Religionen in gegenseitiger Achtung und mit freundlichem Respekt behandelten. So hätte es doch auch kommen können, wenn… Ja, wenn mit der „Brüderlichkeit“ nicht stets die Unterwerfung der vermeintlich Geringeren unter die Knute der selbsternannten Herren gemeint wäre. Brüderlichkeit allein macht die Illusion noch nicht perfekt. Jedoch, auch angereichert mit Gleichheit und Freiheit ist sie, wie uns die Geschichte lehrt, noch lange kein Garant menschlicher Glückseligkeit.

Dem „gemeinen Österreicher“ versuchte man ja lange vorzumachen, dass die Größe der Monarchie nur der habsburgischen Heiratsdiplomatie zu verdanken war: „Andere Länder mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, heirate!“ –. Abgesehen davon, dass auch diese Art der Machtvermehrung durch Kuppelei nicht ohne Zank ablief, torkelten die Habsburger doch immer wieder bereitwillig und ohne zu zögern in jede kriegerische Auseinandersetzung, um auf diese brachiale Art die ungefragt beglückten Völker von ihrem „legitimen“ Anrecht zu überzeugen. Ausgetragen wurde dieses „Anrecht“ auf das Hab und Gut anderer auf dem Buckel eines nationalbrünstigen, obrigkeitshörigen Staatsvolkes und der mehr oder weniger „freiwilligen“ Mithilfe der Zwangsbeglückten. Zusammengehalten aber wurde der ganze kaiserlich und königliche Verein – wie könnt’s auch anders sein – vom Klerus! Ja, aber dann, 1918, da war es vorbei mit der Habsburgerei. 1919 verwies die nun zur schmächtigen Republik mutierte Monarchie ihre jahrhundertlangen Beherrscher, die blaublütigen, langnasigen Langfinger des Landes. Allerdings jetzo, in Zeiten des globalen Raubtierkapitalismus, da wittern die feudalen Adelsgeschlechter wieder Morgenluft, und es grummelt nicht nur in der Wiener Kapuzinergruft… Allerdings: Der Sarg neben dem Sarg der Frau Zita von Bourbon-Parma, der Gemahlin Karls I., ist leer. Sein Grab befindet sich in der Kirche Nossa Senhora in Monte bei Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira. Er starb dort 1922 im Exil, erst fünfunddreißig Jahre alt und nicht an gebrochenem Herzen, wie man vielleicht anzunehmen geneigt ist, sondern ganz schlicht an einer verschleppten Lungenentzündung.

Aber selbst, wenn er aus Gram über den Verlust der Macht an Herzeleid gestorben wäre, so ist das doch noch lange kein Grund zur Seligsprechung! Was hat sich da der polnische Reisepapst gedacht? Papst Johannes Paul II., alias Karel Woytila, gedachte wohl eines im Geiste verwandten Kollegen, der gleich ihm der unkontrollierten Ausbreitung des Kommunismus Paroli geboten hat. Aber um in den erlauchten Kreis der Seliggesprochenen aufgenommen zu werden, bedarf es immer noch eines beglaubigten Wunders; zumindest einer spektakulären Wunderheilung… Diesen unumgänglichen Beweis lieferte Maria Zita Gradowska, eine in Brasilien wirkende Nonne – aus Polen. Die litt an einem unheilbaren Venenleiden, hatte offene Geschwüre und war bettlägerig. Was also lag näher, als Kaiser Karl – weiß der Deibel, woher sie diesen kannte – um Fürbitte anzurufen. Das geschah 1960, da war der gute Mann bereits achtunddreißig Jahre lang tot. Dessen gute Seele aber ließ sich nicht lumpen und leitete die Fürbitte prompt an die für Wunder zuständige Instanz weiter. Offenbar mit sichtlichem Erfolg. Denn schon bald nach Karls Intervention erhielt die Nonne die allseits bekannte Order: „Steh auf, nimm dein Bett, und geh!“ Ja, und weil bei katholischen Ordensleuten der totale Gehorsam oberste Pflicht ist, gehorchte sie…

Ob man es nun glaubt oder auch nicht: Das reicht für eine Seligsprechung! Na, jedenfalls, wenn das selig zu sprechende Subjekt zu Lebzeiten ein katholischer Kaiser war. Des Kaisers Herz übrigens, das wird in der Lorettokapelle des Klosters Muri in der Schweiz aufbewahrt. Das finde ich gar nicht einmal so verwunderlich. In einem Land, in dem all die unrechtmäßig zusammengerafften Vermögen gewaschen und in anonyme Konten verwandelt werden, in so einem Land ist das „erkaltete Herz“ eines Ex-Potentaten noch am besten aufgehoben.

Aber, um über den Letztkaiser nicht nur den Stab zu brechen, sei zuletzt noch der Schriftsteller Anatole France zitiert: „Kaiser Karl war der einzig anständige Mensch, der in diesem Krieg auf einem führenden Posten aufgetaucht ist. Er wünschte ehrlich den Frieden, und deshalb wurde er von der ganzen Welt verachtet. So wurde eine einmalige Gelegenheit verscherzt.“

Nun, bei näherer Betrachtung der „Geschichte“ könnte unsereins sehr leicht zu dem Schluss gelangen, sie sei sowieso nichts anderes als eine fatale Abfolge verscherzter Gelegenheiten. Doch will ich das hier und jetzt nicht durch Beweise erhärten, sondern frei nach Wilhelm Busch feststellen: „Die Zeit vergeht im Sauseschritt; eins, zwei, drei – wir sausen mit!“

Das Kap selbst erlangte Berühmtheit durch die Seeschlacht von Trafalgar am 21. Oktober 1805. Anno dazumal wurde die vereinigte spanisch-französische Flotte von der englischen Flotte, geführt von Admiral Horatio Nelson (geb. 29 September 1758 in Burnham Thorpe, gest. 21. Oktober, Kap Trafalgar), vernichtend geschlagen. Dass der große Admiral und Seeheld dabei den Heldentod fand, war für seine Person bedauerlich, ansonsten aber schmälerte sein Tod seinen Ruhm nicht. Höchstens schmälerte es die Rumrationen der überlebenden Marinesoldaten. Diese nämlich steckten den arg mitgenommenen Leichnam des Admirals in ein volles Rumfass, um dann zu Hause, im fernen London, doch noch etwas von ihm vorweisen zu können! Also, wenn Sie mich fragen: eine hochprozentige Schnapsidee. Wer, um Albions Willen, konnte noch Gefallen finden an dem bereits schon zu Lebzeiten durch Krankheiten und Kriegsverletzungen schwer mitgenommen Corpus Nelsons? Abgesehen davon, dass er, so munkelt man, schon beim Anblick eines Schiffes seekrank wurde, handelte er sich im Verlauf seiner Marinekarriere alle damals nur möglichen Seefahrerkrankheiten und diverse Kriegsverletzungen ein. 1776 erwischte den achtzehnjährigen Offiziersanwärter an der Küste Indiens die Malaria. Mehr tot als lebendig wurde er repatriiert. 1780 – da war er bereits Kommandant der Fregatte „HINCHINBROKE“ – infizierte er sich bei einem Landeunternehmen in Nicaragua mit dem tropischen Gelbfieber. Wiederum musste er vorzeitig nach England zurückkehren, ohne sich bei der Eroberung der Festung El Castillo am Rio San Juan hervortun zu können.

Die ersten Ruhmeslorbeeren erntete er erst 1794 als Kommandant der mit 64 Kanonen bestückten „AGAMENNON“. Ein Jahr zuvor hatte ein kleiner Mann, den die Wellen der Geschichte auf eine hohe Woge gesetzt hatten, England den Krieg erklärt. Im Juni 1794 also griff Nelson mit seinem Kanonenschiff in den Kampf um die Hafenstadt Calvi / Korsika ein und büßte dabei so nebenbei die Sehkraft seines rechten Auges ein. Vorher allerdings, 1793, während eines Aufenthaltes im Königreich Neapel, besah er sich sehr genau, noch war er ja beidäugig, die Frau des dort akkreditierten englischen Botschafters: Lady Emma Hamilton!

In den folgenden Jahren gelangte der wagemutige Taktiker – in der Person Nelsons offensichtlich kein Widerspruch – von Schlacht zu Schlacht zu immer mehr Ruhm. 1797, nach der siegreich beendeten Seeschlacht vor dem bereits erwähnten Kap St. Vincent, ernannte ihn die königliche Marine zum Rear Admiral of the Blue! Das meint, frei übersetzt, nicht etwa einen blauen Hinteradmiral, sondern soll einen Konteradmiral darstellen. Dabei stellt sich mir die Frage: Was ist das, ein „Konteradmiral“? Soll das etwa heißen, dass ein Kommandeur in diesem Rang ein Widerspruchsrecht gegenüber seinen Vorgesetzten hat? Schwer vorstellbar – jedoch nicht für Nelson. Denn die oben angesprochene Schlacht konnten die Engländer nur deshalb für sich entscheiden, weil Nelson den Befehl seines Oberbefehlshabers, Admiral John Jervis, missachtete und den Gefechtsverlauf nach seinen Gutdünken beeinflusste. Dafür wurde, dank Nelson, dem siegreichen Admiral die Earl-Würde verliehen. Und Nelson? Nelson wurde zum Knight of the Bath ernannt. Zum „Badewannen-Ritter“? Ha, ha, sind sie nicht witzig, die alten Engländer…

Das Jahr 1797 aber brachte Nelson nicht nur den Badewanneorden ein. Bei der Kaperung eines lausigen spanischen Transportschiffes zerschmetterte ihm eine Musketenkugel den rechten Arm, der bis zur Schulter amputiert werden musste. Das hinderte ihn aber nicht daran, in der Schlacht bei Abukir (1. August 1798) die Franzosen erneut das Fürchten zu lehren. Die französische Flotte ergriff, soweit es sie noch gab, das Hasenpanier. Der kleine Mann am großen Nil stampfte wütend in den Sand und verließ – notgedrungen per pedes – das Land. Nelson hingegen, inzwischen zum Baron of the Nile and of Burnham Thorpe erhoben, segelte nach getaner Arbeit schnell nach Neapel, wo er bereits sehnsüchtig erwartet wurde. Denn auch da standen die schlimmen Franzosen, die dort drauf und dran waren, die neapolitanisch-sizilianische Königsfamilie einzukassieren.

Der flexible Nelson aber machte den Franzmännern aufs Neue einen Strich durch die Rechnung und evakuierte das „Königshaus“ inklusive des englischen Botschafters samt seiner Lady gerade noch rechtzeitig nach Sizilien. Bei dieser Rettungsaktion begegnete nun Nelson erneut der schönen Emma Hamilton, mit der er in der Zwischenzeit eifrig korrespondiert hatte. Und da passierte es! Nelson, obwohl verheiratet, fell in love – so wie der Engländer sagt. Ob allerdings Lady Emma zu jenem Zeitpunkt an Nelson viel Freude hatte, darf bezweifelt werde. Der Rear Admiral of the Red (siebthöchster Rang), zu dem er es bis dahin gebracht hatte, hatte sich im Gefecht vor Abukir erneut einige Blessuren eingehandelt. Sein körperlicher Zustand war erbarmungswürdig. Außer den schon benannten Verstümmelungen fehlten ihm jetzt auch noch einige Zähne! Im web, bei fortune city steht zu lesen: „