10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Aufklärung ist meine Nr. 1 in gesellschaftlichen Fragen und genau das findet in diesem Buch statt. Hier geht es um die Feinheiten. Für mehr Bewusstsein, mehr Sensibilität mehr Selbst-Erkenntnis und -Bestimmung. Gut für mich –gut für alle.« Inga Humpe Es wird viel geredet über die patriarchalisch geprägte sexistische Gesellschaft, doch selten über den Nährboden, der das Wachstum solcher männlich-dominierten Machtstrukturen begünstigt. Caroline Rosales erzählt nah an ihrer eigenen Geschichte, wie bereits kleine Mädchen darauf konditioniert werden, lieb und höflich zu sein und dem Onkel doch ein Küsschen zu geben. Und wie aus diesen Mädchen Frauen werden, die mehr auf das Gegenüber achten als auf sich selber. Das müssen wir ändern. Denn es gibt viele Grauzonen zwischen unserer Erziehung, Missbrauch und Feminismus. Hier werden sie beleuchtet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

Caroline Rosales erzählt nah an ihrer eigenen Geschichte wie bereits kleine Mädchen dazu erzogen werden, lieb und höflich zu sein und dem Onkel doch ein Küsschen zu geben. Und wie aus diesen Mädchen Frauen werden, die mehr auf das Gegenüber achten als auf sich selber. Das müssen wir ändern. Denn es gibt viele Grauzonen zwischen unserer Erziehung, Missbrauch und Feminismus. Hier werden sie beleuchtet.

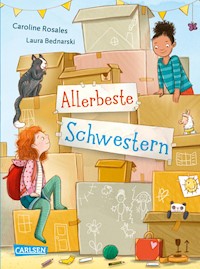

CAROLINE ROSALES

SEXUELL VERFÜGBAR

Ullstein fünf

Ullstein fünf ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullsteinfuenf.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweise zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1882-0

© 2019 © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Umschlaggestaltung: Büro für Gestaltung – Cornelia Niere Foto der Autorin: © Andreas Wilche/Julija Goyd Titelabbildung: © shutterstock/curly pat

E-Book: L42 AG, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Für Benjamin

„You wanna piece of me.“ Britney Spears

Inhalt

Start

Hunger Games

Porno Girls

Lady Sheriffs

Dunkelheit

Die andere Frau

Daddys

Freie Liebe

Vanilla Kisses

Desperate Housewives

Dating

MILFS

Single Mom

Himbeerinnentee

Alphas

Generation Next

75 A

Liebe und Zeit

Danksagungen

Literaturverzeichnis

Start

Ich hatte Baguettes mit Roastbeef und Camembert belegt und noch eine Flasche Sekt in meine Tasche gepackt. In meiner romantischen Vorstellung würden August und ich zusammen auf den Kreuzberg hoch spazieren und im Sonnenuntergang den Blick über Berlin genießen. Doch kaum oben angekommen, ließ August seiner schlechten Laune freien Lauf. Sowieso lebten wir zu sehr in einer Diktatur der Positivität, Ehrlichkeit in Bezug auf negative Gefühle sei wesentlicher kraftvoller, befand er. Die Baguettes waren kalt, er hätte lieber etwas Warmes in einem Restaurant an der Bergmannstraße gegessen. Und warum wir hier zwischen Studenten, ihren Fahrrädern, Punks, ihren Hunden, einem Haufen Zecken und Mücken sitzen müssten, verstehe er sowieso nicht. Jahre später ist mir bewusst, dass das ständige Runtermachen meiner Person, seiner Geliebten, vermutlich zu Augusts gestörtem Plan gehörte, sich nicht zu sehr in mich zu verlieben. Indem er alles, was ich für ihn sein könnte, radikal dekonstruierte, konnte er frei von mir bleiben und sich nicht in der Leidenschaft, die es in besseren Momenten zwischen uns beiden gab, verlieren.

Damals fühlte ich mich aber einfach nur schlecht und schuldig, die Regeln seines partnerschaftlichen Wohlbefindens nicht zu kennen.

Wir blickten irgendwann doch in die wabernde rote Abendsonne und sprachen über uns. August war einer meiner Vorgesetzten in der Redaktion, 45 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder, aber zwei Fehlgeburten, die er mit seiner Frau erlebt hatte. Ich stand kurz vor Ende meines Studiums, war freie Journalistin und Mitte 20. Seit wir eine Affäre hatten, die wir gut versteckten, trug er immer ein buntes Palästinensertuch um den Hals, wie es damals in den Nullerjahren hip war. Es verriet mir, dass er für mich ein bisschen cooler, ein bisschen jünger sein wollte. Ansonsten war er mehr der gesetzte Typ, Marke Karl-Theodor mit Adelstitel, Doktor der Philosophie mit Loser-Gen – Schuld waren natürlich die anderen. Trotz Promotion schrieb er heute nur für eine Lokalzeitung, und das ärgerte ihn massiv.

»Was denkst du, Carolinchen? Soll ich meine Frau verlassen, mich scheiden lassen und wir nehmen eine Wohnung? Ist es das, was du willst?«, fragte er mich.

Ich zuckte nur mit den Schultern.

»Keine Ahnung. Was wäre denn richtig zu wollen? Was wäre dir denn am liebsten, was ich mache?«, antwortete ich nach einer Weile.

August schaute mich schmunzelnd und von oben herab an, er lächelte leicht amüsiert, als wäre ich ein kleines Dummerchen.

Ich wertete das positiv. In einer Zeitschrift hatte ich gelesen, dass Männer auf Frauen stehen, die für sie metaphorisch eine weiße Projektionsfläche sind, auf der sie ihre Fantasien abspielen können. Um diesen Eindruck des absoluten störungsfreien Nichts zu gewährleisten, sei es erforderlich, Sätze mit »Ich weiß nicht«, »Ich hoffe« oder »Ich denke« anzufangen, diese aber dann nicht zu Ende zu führen.

»Vielleicht findet sich alles von alleine«, sagte August nach einer Weile. Er schaute dabei blasiert in die Leere. Natürlich redete er Blech. Niemals hätte er seine Frau verlassen. Schon gar nicht für mich, die absolut nichts für ihn darstellte, außer dass sie ihn an seinen eigenen jugendlichen Ehrgeiz erinnerte. An seine Lust zu schreiben, die so langsam vor sich hin verendete wie ein mit Öl bedeckter Vogel, der noch nicht ganz die Fähigkeit verloren hatte, mit den Flügeln zu schlagen. Ich konnte ihm nur mich anbieten, nicht anecken, höflich sein. Als Frau funktionieren.

Die Psychoanalytikerin Joan Riviere schrieb im Jahr 1927 in »Weiblichkeit als Maskerade« über das zwanghafte Flirten und Kokettieren einer ihrer Patientinnen mit Männern: »Es war der unterbewusste Versuch, sich gegen die Angst zur Wehr zu setzen, die sich einstellte, weil sie nach der intellektuellen Leistung ihres Vortrags Vergeltungsmaßnahmen von Seiten der Vaterfigur befürchtete. (…) Sobald die Vorführung vorüber war, wurde sie von einer furchtbaren Angst vor Vergeltung, die ihr Vater üben würde, erfasst.« Offensichtlich war laut Riviere das Bestreben, sich den Männern sexuell hinzugeben, ein Versuch, den oder die Rachesuchenden zu besänftigen.

In Riviere finde ich mich wieder. Das Gefühl, durch seine eigene Denkleistung Männer in ihrer Umgebung zu diskreditieren und deshalb wieder freundlich einfangen zu wollen, ist wie die angepasste Rolle des klugen, aber harmlosen Girls in mir eingebrannt.

So wie meine Wenigkeit hatten wir es fast alle als Mädchen gelernt. Schon im Kindergarten übernahmen die Jungs den Blödsinn, das Weglaufen und Raufen. Wir Mädchen wurden dagegen fürs Ponykämmen, Kaufladen-Spielen und Puppen-Umziehen gelobt. Später kamen die Disney-Filme, die Mädchen-Magazine, die romantischen Komödien hinzu. Und mit ihnen die Erkenntnis, dass Brav und Schön zum Ziel kommt.

Mit 16 Jahren zeigte mir meine große Jugendliebe Richard einen Porno mit Gina Wild. Wir saßen vor seinem Computer und begutachteten das Filmchen. Ich sehe es so klar vor mir, als wäre es gestern gewesen. Gina Wild kniet vor dem Typen und gibt ihm einen Blowjob. Sie gibt sich dabei viel Mühe, am Ende des Rein und Raus, Spucken, Lecken, Würgen kommt sie auf 20 Minuten. Ich sah fasziniert und gleichzeitig angeekelt zu. Ich konnte mir schwerlich vorstellen, dass es Spaß machen könnte, 20 Minuten einen Schwanz im Mund zu haben, sagte meinem Freund zuliebe aber nichts. Vielleicht war ich auch einfach zu verklemmt für solche expliziten Gebrauchsanweisungen am männlichen Genital.

So kommt es mir bis heute vor, dass die Suche nach meinem eigenen Wollen, meinem Begehren wie ein Wandeln im Nebel von Avalon war. Als junge Frau hatte ich erst eine Freundin, derweil empfand ich wenig Anziehung für das andere Geschlecht. Irgendwann verstand ich, woran das liegen könnte. Meine Erziehung zur sanften Unterordnung, die Einflüsse der Jungs und die Quellen meines Lebens, meine Familie und Umgebung, hatten dafür gesorgt, dass ich meine eigenen Wünsche nicht kannte.

Heute weiß ich: Es gibt für viele Frauen meiner Generation kein weibliches Wollen. Die Anziehung liegt darin, von Männern gewollt zu werden. Aber das nur zu gewissen Stunden, im bestimmten Kontext, der stündlich wechseln kann – im Bett, im Supermarkt, in einem Büro oder Gerichtssaal, beim Finanzamt, zum Elternabend, in der Sauna, im Spa oder einer Bar. Immer ist es eine andere Frau in uns, die da steht, kämpft, tröstet oder der Zerstreuung dient. Bis heute empfinde ich große Schwierigkeit darin, meinen Frauen-Identitäten als Mutter, Geliebte, Komplizin, Kollegin oder Freundin einen roten Faden zu geben – an dem am Ende hoffentlich mein Ich steht. Die Identitäten, sie widersprechen sich nämlich und diskutieren ständig miteinander.

»Sie muss schön sein.«

»Nicht zu sehr, sonst nimmt man sie nicht ernst. Sie hat doch auch etwas im Kopf. Und sie muss ja mit ihrem Kopf Geld verdienen.«

»Aber nur dumm fickt gut. Niemand will eine Frau, die Fragen stellt.«

»Ja, aber MANN will ja auch angeben können.«

»Und sie ficken.«

»Aber die Mutter, die fickt man nicht.«

»Doch natürlich, weil sie ja nach zwei Kindern noch fuckable ist.«

»Na ja.«

»Doch.«

»Nein.«

»Doch.«

Das Spiel mit den Masken, mit den Rollen, es ist uns anerzogen und wir sollen es als Privileg betrachten, zu taktieren. Je nach Situation, Nachfrage und anwesendem Gebieter optimieren wir unser Ich zur maximalen Attraktivität und suggerieren damit dem Gegenüber – auch aus opportunistischen Gründen – ständige positive Bereitschaft.

Als Siebenjährige sah ich eine Uhrenanzeige im Vogue-Magazin meiner Mutter, das bei uns im Wohnzimmer lag. Eine wunderschöne Frau auf einem Diwan und darüber der Spruch »Wer möchten Sie in den nächsten 24 Stunden sein?«. Damals fand ich diesen Satz wahnsinnig mondän, im Rückblick heute scheint er mir wie eine düstere Verheißung, was mein späteres Leben als Frau angeht. Doch es gibt Risse in der Gesellschaftsordnung, Möglichkeiten der Andersartigkeit und des Tunnelings, auf die ich gerne eingehen möchte. Sie erfordern Mut, machen aber auch Spaß. Und sie führen zu wesentlich mehr Lässigkeit und der Courage, glücklich zu sein. Denn frage ich mich heute, wer ich in den nächsten 24 Stunden sein möchte, würde ich sagen: Hauptsächlich ich.

Um uns und allen Töchtern der nächsten Generationen sicheres Geleit zu geben, ist es wichtig, Dinge zu benennen. Vor allem, ein Wort zu finden für das Verhalten, welches dazu führt, dass Frauen sich anbiedern und damit männlich dominierte Machtstrukturen noch ins nächste Jahrhundert herüberretten und ihr eigenes Grab schaufeln. Doch bis heute scheitert vollendete Feminismus-Theorie vor allem daran, dass wir eben viele Dinge nicht benennen können. An Gefühlen, die wir nicht ausdrücken können.

Ein gutes Beispiel für einen bislang nicht benannten Zustand gab die US-Amerikanerin Kristen Roupenian mit ihrer Kurzgeschichte »Cat Person«. Sie handelt von einer Studentin, die den richtigen Moment verpasst, »Nein« zu einem One-Night-Stand mit ihrem Date zu sagen. Für den Leser peinlich offen, seziert sie jede Berührung ihres schlechten Sex-Aktes, jede kleine wechselseitige Peinlichkeit im Moment größtmöglicher Intimität. Diese Kurzgeschichte war die erfolgreichste des Magazins »New Yorker« im Jahr 2017. Hunderttausende Frauen schrieben Leserbriefe und ihre eigenen Erfahrungen auf. Eine Kommentatorin schrieb: »Ich möchte eine polizeiliche Ermittlung, wie sie es geschafft hat, meine Gedanken zu lesen.« Tausende folgten diesem Tenor. Und es ist überliefert, dass Roupenian einen Vorschuss von einer Million US-Dollar für ihr erstes Buch You know you want this bekommen hat. Kristen Roupenian hat eine entscheidende Sache zu 100 Prozent richtig gemacht und den Nagel auf den Kopf getroffen: Sie hat einem Gefühl in einer Situation Raum gegeben, einem, das viele Frauen zwar kennen, aber weder anderen erzählen noch benennen konnten.

Millionen von Frauen rund um den Globus kennen offenbar – wie auch ich – das Gefühl, ein Date zu ernst genommen zu haben und plötzlich in einem privaten Wohn- oder Schlafzimmer zu stehen. Der Aufwand, den Typen jetzt wieder abzumoderieren, ist weitaus höher, als es einfach hinter sich zu bringen. Was ist das Wort dafür? Verlegenheitssex? Im globalen Kontext reicht es durch Roupenian jetzt, von einer »Cat Person-Situation« zu sprechen, und jede(r) weiß sofort, was gemeint ist.

Wie bezeichne ich den Zustand, wenn ich meine Freundinnen und Bekannten sehe, wie sie aus Gründen des eigenen Profits einen Typen abschleppen? Und nein, ich meine jetzt kein abwertendes Wort, sondern die Art von Dating, die wohl jeder schon einmal bewusst oder unterbewusst betrieben hat. Man hat eine gute Zeit zusammen, man lässt sich einladen, abholen oder heimbringen, aber so richtig überzeugt von der Sache ist man irgendwie nicht.

»Ich verstehe nicht, warum so ein Riesending um Privatsphäre gemacht wird«, sagt die New Yorker Feministin Ariel Levy. Und ich gebe ihr recht. Es führt keine Debatte weiter, wenn niemand mit der Sprache rausrückt. Wenn wir uns nicht über die Kleinigkeiten, die zusammenaddiert das große Ganze ergeben, austauschen. Indem wir über unsere Körperlichkeit, Erfahrungen und Lektionen reden, werden erst Grenzen eingerissen und zaghaft kann etwas Neues entstehen. Bestes Beispiel war der Hollywood-Skandal um Harvey Weinstein, als sich erst Schauspielerinnen und dann im Jahr 2017 in der #metoo-Bewegung Millionen Frauen über ihre unerhörten, unausgesprochenen Erlebnisse austauschten und plötzlich für erdrutschartige Veränderungen im Diskurs sorgten.

Legen wir alles auf den Tisch. Es wird offen, klebrig, peinlich, aber im Sinne eines höheren Zwecks: endlich offen über sexuelle Verfügbarkeit, dem schmalen Grat zwischen unserer Erziehung, Feminismus und Missbrauch zu sprechen.

Hunger Games

Ich bin niemand Besonderes und deshalb bin ich hierfür richtig. Weil ich perfekt dafür bin, den Durchschnitt einer jungen Frau von heute abzubilden. Ich werde nicht politisch oder religiös verfolgt, kenne kein Leben im Krieg, habe keine Flucht durchleiden müssen. Ich bin ganz normal im Sinne der DIN-Norm. Ich habe wenige Trennungen, kaum Enttäuschungen oder Schicksalsschläge erlebt, zumindest keine, die ich dafür gehalten hätte. Aber dennoch habe ich Erfahrungen gemacht, Benachteiligungen gespürt und mich in eine Rolle gefügt, die bis heute nichts mit meinem ursprünglichen Ich zu tun hatte und mir bereits als Kind unlogisch erschien. Meine Rolle als Frau in der Gesellschaft ist für die Frauen und Mädchen meiner Generation, der davor und danach, von außen vorgegeben. Ein kompliziertes Baukastensystem aus Erziehung, Handlungsempfehlungen und nett verpackten Tipps reguliert unser inneres und äußeres Erscheinungsbild. Wir durchschauen es und verstehen schnell: Es ist zu unserem eigenen Vorteil, sich daran zu halten.

Aber wir fangen von vorne an.

Ich heiße Caroline, bin 1982 in Bonn, der damaligen westdeutschen Hauptstadt geboren, bin 1,70 Meter groß, weder zu dick noch zu dünn – ja, leider bedarf das hier einer Erwähnung, denn damit ging alles los.

In meiner frühesten Kindheitserinnerung bin ich vier Jahre alt und esse wahnsinnig gerne. Ich matsche mir beim Abendessen Kartoffelpüree zusammen aus sehr viel Butter und einem Schuss Milch; ich löffele Nutella gleich aus dem Glas in der Küche, während meine Mutter im Wohnzimmer mit ihrer Freundin telefoniert. Vorteil Festnetz in den Achtzigern. Damals konnten Kinder noch in Ruhe im Nebenzimmer etwas ausfressen. Von der Nutella-Aktion gibt es sogar ein Foto. Ich stehe als kleiner Lockenkopf auf einem Stuhl vor dem Kühlschrank, mit Nutella beschmiert und dem Glas in der Hand. Meine Mutter fand die Szene offenbar so witzig, dass sie ein Foto machte. Als ich sechs wurde, dann sieben, acht und neun Jahre alt sorgten mein Vater und sie sich offenbar um mich. Ich erinnere mich, dass wir in einem Raststätten-Restaurant in Belgien saßen und dort so eine Art Toast Hawaii aßen. Meine Schwester, meine Mutter, mein Vater und ich. Meine Schwester bekam ihren Teller nicht auf, also übernahm ich. Mit kindlicher Freude aß ich auch den Rest vom zweiten Toast. Als ich dann noch nach dem Toastrest meiner Mutter fragte, schauten meine Eltern sich an.

»Caroline, du kannst nicht noch einen Toast essen. Das sind dann insgesamt drei Spiegeleier. Das ist sehr viel.«

Mein sechsjähriges Ich war enttäuscht und peinlich berührt. Wie konnte Essen etwas sein, das negativ konnotiert war, das rationiert werden musste? Aber natürlich konnte ich das noch nicht ausdrücken. Meine Eltern kommen aus Frankreich und sind eigentlich sehr Genuss-affin. Mein Vater kochte wie der junge Bocuse – für Freunde, für uns Kinder. Meeresfrüchte, Bolognese, Knödel – und das an Wochentagen abends. Meine Mutter besetzte dagegen das Feld der feinen leichten Küche – Apfeltartes, Nizza-Salate mit Thunfisch, Ei, Sardellen und grünen Bohnen.

Deshalb glaube ich, dass sie es nicht böse meinten, als sie mir das dritte Spiegelei auf den Index setzten. Ich denke, sie waren als Reformhaus-Kunden eher um meine Gesundheit besorgt, aber eben auch um die Tatsache, dass ich als Mädchen nicht zu dick wurde. Dass ich als junge Frau mit einem Normalgewicht weniger Probleme haben würde, egal wo anzukommen, Freunde zu finden, den Beruf zu ergattern, den ich mir gewünscht hatte, war ihnen sehr bewusst. Meine Eltern sorgten sich sehr um ein ideales soziales Umfeld für mich. Die beste Schule sollte es sein, gute Manieren, sie wollten, dass ich mich kultiviert ausdrücken kann, dass ich süß und beliebt bin und die Welt mich so liebt, wie sie mich lieben (irrsinniger Wunsch aller Eltern für ihren Nachwuchs).

Was mein kindliches Ich anging, war trotz aller elterlichen Bemühungen, mit meinem sechsten Lebensjahr dennoch das absolute Worst-Case-Szenario für Eltern heute, gestern und alle Zeiten eingetreten: Denn ich war pummelig bis übergewichtig, eigenbrötlerisch, merkwürdig und ein MOF – ein Mensch ohne Freunde.

Es gab die Mädchen in der Klasse, die Zöpfe und Kleider trugen, eine saubere Schreibschrift hatten – und es gab mich. Unkämmbare dicke Locken, lila Sweatshirts, Turnschuhe und wenn mal ein Kleid, dann unförmig aufgrund der Speckröllchen am Bauch und an den Hüften. Auf dem Höhepunkt meiner Demütigung hänselten mich die Mädchen in der Ballettstunde.

»Schau mal, die Caroline hat einen Ballon im Bauch. Hahahahaha.« Und sie hatten recht. Wenn ich an meinem Bauch heruntersah, waren da keine Füße, sondern nur ein kugeliger Kinderbauch, der aussah wie ein zerdrücktes Kissen. Die Versuche, meine Mutter davon zu überzeugen, dass Ballett nicht meins war, fruchteten nicht und so sah ich mich den Hänseleien, zusätzlich zu denen in der Schule, jeden Freitag bei besagter Ballettstunde ausgesetzt.

In der Schule teilte ich das Pausenbrot mit meiner einzigen treuen Freundin Angelika. Es war eine Zweckgemeinschaft – zwei Außenseiter, zwei Loser, die sich die Einsamkeit versüßten und dennoch: besser, als ganz alleine zu sein. Und wir waren loyal zueinander. Das ist sehr, sehr viel wert. Angelika war zwar nicht dick und hatte kämmbare Haare, aber sie hatte eine Brille aus Glasbausteinen, die ihre Augen größer aussehen ließen, was ebenso zum totalen sozialen Ausschluss innerhalb der Klasse führte.

Ich weiß deshalb, was es heißt, eine der Abgehängten in der Schule zu sein. Es bedeutet, sich so zu verhalten, als würde man bestenfalls unsichtbar sein. Die maximale Toleranz: Sie dulden deine Präsenz, aber nur, solange du dich möglichst passiv verhältst.

Das heißt in der Praxis, mit dem Gong in die Garderobe zu gehen, eventuell Schubser oder Grapschereien seitens der Jungs zu ertragen. Die beliebten Mädchen lachten mit, wenn sich ein Junge traute, dir in den Schritt zu fassen.

Diesen Spießrutenlauf hinter sich gebracht, ging es auf den Schulhof, möglichst in die letzte Ecke hinter dem Spielhaus, da fielen Angelika und ich am wenigsten auf. Das konnte gut gehen, solange man nicht hier wiederum vor das Zielfernrohr der Jungs geriet.

»Aha, Caroline, was macht ihr denn da?«

Hörten wir diesen Satz, war das unschöne Ende der Pause vorprogrammiert. Mützen wurden vom Kopf gerissen, die Butterbrotdose ins Gebüsch geschmissen. Dann noch mehr unerlaubtes Anfassen. An die Brust. Zwischen die Beine. Ich glaube, der Aufsichtslehrer klönte in der Zeit mit den Kollegen in der Raucherecke.

Heute würde man von Mobbing, von sexueller Nötigung unter Schülern sprechen. Es würde Elterngespräche geben, vielleicht sogar ein Disziplinarverfahren gegen die Jungs, der Schulpädagoge immer auf Abruf. Damals hieß das Dienstag.

Rückblickend geht es mir hier nicht nur um das Verhalten der Jungs, einer Gruppe kleiner sechsjähriger Jungs, es geht mir vor allem um ein Mindset, um eine allgemeine Geisteshaltung, die mein Leben als Mädchen und junge Frau prägen sollte.

Ich spreche vom nachteilvollen, demütigenden, alles um dich herum absorbierenden Zustand, dick zu sein.

Bis heute bin ich völlig davon überzeugt, dass es meiner natürlichen Form entsprechen würde, etwas molliger durch das Leben zu gehen, tatsächlich trage ich seit meinem 16. Lebensjahr Kleidergröße 38, seit meinem 25. Lebensjahr Kleidergröße 36, manchmal 34.

Das ist deshalb so, weil ich gefühlt seit meinem achten oder neunten Lebensjahr Kalorien zähle, meine Mahlzeiten plane, überlege, was ich heute essenstechnisch schon auf der Uhr habe.

Das darf man sich aber jetzt nicht so vorstellen, dass ich eine Kalorienzähl-App auf dem Smartphone habe oder ein kleines Notizbüchlein in meiner Handtasche.

Aber, aber, das wäre doch völlig dilettantisch. Nein, das Aufrechnen von Ernährungswerten haben die Mädchen meiner Generation quasi mit dem Schulkakao aufgesogen. Es ist eine tiefe innere Uhr, die mitläuft, manchmal, ohne dass wir das wollen, immer da, erbarmungslos addierend, quasi mit dem Aufstehen.

11 Uhr wach, eine Mahlzeit gespart, so kann der Tag starten. Gestern Abend beim Date im Restaurant ein Dessert mit zwei Löffeln bestellt – dann besser heute keine Schoki und sogar besser zum Yoga. Ich wache auf und stelle fest, dass ich heute Abend noch zum Essen verabredet bin. Also ignoriere ich den Wunsch der Kollegen, mittagessen zu gehen. Und noch einmal: Ich mache das nicht bewusst. Es sind keine Gedanken auf der ersten Ebene. Sie laufen auf einer Frequenz, auf die ich keinen Zugriff habe.

Meine Großmutter Hélène ist im Norden Frankreichs aufgewachsen. Im und nach dem Zweiten Weltkrieg zog sie sieben Kinder, meine Mutter, Onkel und Tanten groß. Doch dass sie sieben Kinder hatte, bedeutete für sie nicht, auch nur ein Gramm zuzunehmen, auch nicht im Alter. Sie war eine Frau vom Land, aber liebte und nähte Haute Couture. Sie fertigte Kleider, Mäntel, Roben nachts an ihrer Nähmaschine an. Und natürlich wusste sie, dass Haute Couture, die Schnittmuster von Yves Saint Laurent und Christian Dior, die sie in Burda-Zeitschriften fand, nur an sehr knabenhaften Körpern gut aussehen würden. Meine schöne Großmutter, der ich mich sehr ähnlich und nah fühle, sie kasteite sich ihr Leben lang. Keine Milch in den Kaffee, nur Milchweißer, absolut niemals Kuchen. In meiner Erinnerung isst sie Gemüse ohne Salz und hartgekochte Eier. Dafür, erzählte sie mir damals, sei sie immer die Schönste gewesen. Sie habe nach ihren ersten vier Kindern so gut ausgesehen, dass Unbekannte, die meine Großeltern trafen, sie für die Geliebte und nicht die Ehefrau meines Großvaters hielten. So war das Gewicht die Maßeinheit der Attraktivität für meine Großmutter – trotz aller Emanzipation, die damals bereits durch die Einflüsse von Simone de Beauvoir vorherrschte.

»Pommes, das esse ich nicht. Ich würde nicht einmal auf die absurde Idee kommen, das zu tun«, sagte meine Freundin Nina einmal zu mir. Und ich überlegte.

»Bei mir sind es Chips, paniertes Fleisch, Gummibärchen. Das sind Dinge, die direkt aus der Hölle kommen, zumindest gibt es sie am Eingang zu kaufen«, antwortete ich.

Nina und ich lachten, obwohl gar nichts lustig war. Vielleicht war das Lachen zynisch.

»Siehst du den Käsekuchen da vorne«, sagte ich zu Nina und zeigte auf den Kuchen in der Vitrine des Cafés, in dem wir saßen. »Ich könnte den jetzt komplett aufessen und ich würde es schaffen und hätte keine Bauchschmerzen.«

Nina schaute mich skeptisch an, aber es stimmte. Bis heute würde ich sagen, dass ich etwas bin, was man eine »dünne Dicke« nennt. In meinem Kopf, in meinem Mindset bin ich mollig bis füllig, schaue ich an mir herunter, sehe ich meine Hüftknochen.

Die britische Feministin Laurie Penny schreibt in ihrem Buch Fleischmarkt, wie von der Pornografie bis zum Schlankheitswahn Diskurse auf den Frauenkörper einwirken, ihn überhaupt erst hervorbringen.

Sie ist 32 Jahre und ich 36 Jahre – wir sind eine Generation. Ob in Großbritannien oder in Deutschland, in Frankreich oder Neuseeland aufgewachsen, uns eint der Glaube als Frauen, groß geworden in Industrienationen, dass der weibliche Körper nicht haaren, stinken, tropfen, schwabbeln oder schuppen darf. Jeder Schokoriegel, den wir kaufen, ist ein Sündenfall, jede Bodylotion, so mag es die Werbeindustrie, ist das Versprechen auf eine Versöhnung mit unserem Körper, eine Aussprache mit ihm, dass er nie so sein wird, wie wir das wollen, aber dass es dennoch okay ist.

Magersucht und Anorexie sind ein Massenphänomen – doch heute geht es noch mehr zur Sache. Mussten wir in den Neunzigern noch maximal dem Figurenideal der für heutige Verhältnisse vollschlanken Cindy Crawford entsprechen, sind die Mädchen von heute durch den Selbstoptimierungsdrang über Instagram und Facebook völlig überdrehten Standards ausgesetzt. Jedes dritte Mädchen leidet heute an einer Essstörung. Diese posten Selfies von der Muskelspalte am Bauch, zwischen Brustkorb und Bauchnabel (»Ab-Crack«), die nur bei extrem durchtrainierten dünnen Menschen sichtbar ist. Sie fotografieren im Liegen, wie weit ihr Bikini zwischen den Hüftknochen vom Bauch absteht. Oder das Loch, das zwischen den Oberschenkeln bestehen bleibt (»Thigh-Gap«), wenn sie Knöchel an Knöchel und Knie an Knie pressen. Bei etwa einem Fünftel aller 11- bis 17-Jährigen in Deutschland liegt laut Studie des Robert-Koch-Instituts ein Verdacht auf Magersucht vor. Bei den jüngsten Befragten ist der Anteil von auffälligen Jungen und Mädchen übrigens etwa gleich hoch. Und ich bin mir in diesem Zusammenhang sicher: Meine Generation hat mit ihrer Gefügigkeit gegenüber Idealen der Werbeindustrie und ihrer Umgebung die Saat für diese verschärfte Entwicklung gestreut.

In meiner Erinnerung bin ich zehn Jahre alt und habe die Stückchen »Ritter Sport Nougat« abgezählt. Ich sitze vor dem Fernseher und schaue die »Schlümpfe«, die vor der »Cosby Show« auf Tele5 kommen, und beiße winzige Stücke ab. Für den Geschmack im Mund.

Ich versuchte damals abzunehmen. Ich war es leid, in der Hackordnung der Klassengemeinschaft ganz unten zu stehen. Ich wollte auch mal gerne, dass sich ein Junge in mich verliebt oder zumindest, dass die anderen rosa Zopf-Mädchen behaupten, dass er in mich verknallt sei. Ich wäre gerne einen Tag normal gewesen.

Also las ich die Diätzeitschriften meiner Oma, die eine halbe Stunde mit dem Auto von uns entfernt, in Bad Neuenahr wohnte. Ich fuhr jeden Tag Fahrrad, trieb wilden Sport, versuchte nicht mehr als einen Teller pro Mahlzeit zu essen. Ich war zehn Jahr alt und sorgte mich ernsthaft um meine Fuckability – im Hier und im Jetzt.

Denn dass Männer und Jungs um mich herum mich als Mädchen wahrnahmen und anders behandelten, war mir bewusst. Mein körperliches Ich, trotz Babyspeck und Komplexen war Auslegeware und für jeden zugänglich. Mit oder gegen meinen Willen. Sicher, ich wollte schön sein, begehrt sein, aber erahnte zumindest, dass es da auch Widerstände in mir gab, Grenzen, die nicht gebrochen werden dürfen, weil sie der eigenen Scham widerstreben. Kleine Mädchen, ob sie sich nun hübsch fühlen oder nicht, wollen nicht von jedem wahllos angefasst werden, sie wissen um ihre Integrität als Mensch, um ihre körperliche und seelische Verwundbarkeit. Heute gibt es Selbstbehauptungskurse, damals wusste ich nicht einmal von der Existenz eines solchen Konzeptes. Es wurde nicht selbstverständlich angeboten, man musste es suchen und finden. Höflichkeit und Benehmen, das bedeutete vor allem, dass das Gegenüber sich nicht schlecht fühlen durfte – so war es auch nicht anständig, die Menschen in seiner Umgebung vor den Kopf zu stoßen.

Ich bin Französin und somit der Tradition des Begrüßungskusses, mit la bise, seit dem Kleinkindalter vertraut. Auch in Deutschland war es in meiner Familie üblich, die Großeltern und engen Freunde meiner Eltern mit einem Küsschen zu begrüßen. Den süßen kleinen Lockenkopf wollten schließlich alle herzen. In Deutschland bedeutete das »Herzen« einen Kuss auf die Wange. In Frankreich oder bei französischen Bekannten in Deutschland konnte man wenigstens an der Wange vorbeiküssen und die Sache nur andeuten. Diese Küsschen-Geschichte war selbstausbeuterisch und quälend.

»Ah, hat mich meine Lieblingsnichte noch nicht begrüßt«, fragte der ein oder andere Onkel. »Gibst du Onkelchen kein Küsschen?« Ich tat es.

Die Sekunde der Qual – sei es drum. Doch hätte ich entscheiden können – ich bildete mir ein, dass ich das nicht durfte –, hätte ich dieses dämliche Ritual von heute auf morgen abgeschafft. Dann hätten meine Eltern und Verwandte vermutlich mit der deutschen Kälte versus französischer Herzlichkeit argumentiert. Und ich hätte mit der Entscheidungsfreiheit über meinen eigenen Körper, die jeder und jede per Geburt hat, dagegengehalten.

Doch es waren die Neunziger und trotz der vielen aufgeklärten 68er-Elternhäuser noch wesentlich weniger Selbstbestimmung von Kindern angesagt als heute. Zumal unterschätzen viele den Moment der Scham, die Überwindung, die es kostet, gegen die Konventionen aufzustehen. Den Mut hat nicht jede. Ich zumindest hatte ihn nicht.

So kam es im Laufe meiner Kindheit mehrfach zu Episoden, die ich nicht einordnen konnte. Die Jahre vergingen, ich bekam einen Wachstumsschub nach dem anderen und weil ich nicht angemessen aß, wuchs ich sinnbildlich aus meinem Babyspeck heraus. Ich wuchs, aber nahm nicht zu, sodass ich als Jugendliche sehr schlank war. Doch während ich diesen Wandel kaum wahrnahm – ich fühlte mich immer noch zu dick –, nahm meine Umgebung sehr genau Notiz von meinen körperlichen Veränderungen.

In den Sommerferien in Südfrankreich tauchte zum Beispiel ein Kumpel meines älteren Cousins auf, der auch gerne Begrüßungsküsschen mochte. Wir waren eine Gruppe von Jugendlichen auf einem Campingplatz mit Pool, tagsüber in der prallen Sonne – erst am Abend zirpten die Grillen und es wurde kühl. Ich war elf Jahre alt, immer noch weird, ein Bücherwurm, aber wie gesagt, dank der Selbstregulierung und Omas Diätzeitschriften wesentlich dünner als in den Jahren zuvor. Er, der Kumpel von meinem Cousin, war 17 Jahre alt, nennen wir ihn Marcel. Alle in unserer Clique aus Cousins, Geschwistern und den Ferien-Bekanntschaften fanden Marcel sehr lustig, weil er die ganze Zeit Witze erzählte und kleinere Zaubertricks mit Karten oder Münzen beherrschte. Besonders gerne zum Lachen brachte Marcel allerdings mich. Abends, wenn wir Kinder alle nach dem Essen noch vor den Waschräumen des Campingplatzes zusammensaßen, rückte er ganz eng an mich heran und legte den Arm um mich. Er nannte das »ein bisschen ärgern«.

»Caro ist mein kleines Schätzchen«, sagte er dann. »Und eines Tages werden wir heiraten.« Mir stockte der Atem bei diesen Sätzen. Seiner roch sauer, irgendwie nach vergorener Milch. Mir wurde schlecht, wenn er mir so nah kam, mich anhauchte. Ich traute mich aber nichts zu sagen und sah peinlich berührt zu Boden.

Schlimmer als das übergriffige Angetatsche seitens Marcel war eigentlich nur die Reaktion der anderen.

»Caro ist verliebt«, neckten sie mich an den folgenden Tagen.

»Komm, Caro, mach dich mal locker, sei nicht so verklemmt, ein kleiner Sommerflirt tut dir bestimmt ganz gut.«

Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich fand Marcel schrecklich, ekelte mich vor seiner Akne und hatte richtig Angst vor dem nächsten Mal, an dem er wieder zu dicht an mich herankommen würde. Und dennoch war da wieder dieser ewige Mädchen-Reflex, es jedem recht zu machen, diese kleine innere Stimme, die mich dazu verleitete zu denken:

»Was ist, wenn sie recht haben und ich nicht? Was ist, wenn ich mich gerade wie eine blöde Kuh verhalte, wie ein unreifes Ding.« Ich schämte mich, für ihn nicht verfügbar zu sein, nicht das zu tun, was unterschwellig von mir verlangt wurde. Die mit mir fast gleichaltrige Autorin Antonia Baum beschreibt diese Eigenschaft, zu tun, was von einem unterschwellig gefordert wird, in ihrem Buch Stillleben übrigens als eines der »Top Skills« unter Mädchen und jungen Frauen.

Und ganz nebenbei hatte ich mit elf Jahren eine Lektion gelernt: Es war normal, dass große Jungs Mädchen »ein bisschen ärgern«, vor allem solche, die sie gut finden.

Das Ganze führte glücklicherweise nicht dazu, dass ich meine Meinung änderte und mich auf Anraten der anderen Girls auf einen »Sommerflirt« einließ – dafür ließ ich mir tatsächlich noch jenseits des strengen Wettbewerbs unter meinen Klassenkameradinnen WER-ALS-ERSTE-WEN-GEKÜSST-HATTE bis zu meinem 14. Lebensjahr Zeit.