Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

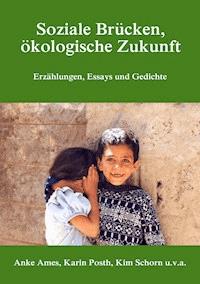

Der Krieg in Syrien unterbrach sein Geigenspiel, in Deutschland kann der Junge neue musikalische Hoffnung schöpfen. Kindheitserinnerungen um den Widerstand gegen den Bau des AKW in Brokdorf leuchten auf. Im kurdischen Teil der Türkei wird einem Motorradtouristen ein Foto zum Verhängnis. Der Band enthält Erzählungen, Essays und Gedichte, die soziale sowie ökologische Aspekte ansprechen und Menschenrechte thematisieren. So erhalten wir Einblicke in die Lebenswelt der Dichterin Najlis in Nicaragua und die politische Entwicklung dort. Ein Beitrag zur Islamdebatte zeigt neben aktuellen Aspekten bis weit in die Vergangenheit zurück, welche Erfahrungen Muslime in Deutschland machten. Ein anderer Essay setzt sich mit den Pegida-Aufläufen in Dresden auseinander. Gedichte greifen die unbändige Kraft von Hurrikanen auf, berichten von den zehrenden Meereskräften im tieflandigen Bangladesch. Die Gefahren radioaktiver Hinterlassenschaften werden umrissen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 622

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ich möchte gleich hervorheben, daß das Problem letztlich nicht in den Perversionen liegt, nicht in den zusätzlichen Ungeheuerlichkeiten von Auschwitz und Hiroshima, von neurotischer Zerstörungslust und genossener Folter an Mensch und Tier. Es liegt in dem quantitativen Erfolg und der Richtung, die unsere Zivilisation in ihren Blütezeiten eingeschlagen hat. Dieser Erfolg ist dem eines Heuschreckenschwarms gar nicht unähnlich. Unser soviel höheres Bewußtsein ist als Entwicklungsmittel in ihn eingegangen, aber es hat Maß und Ziel durchaus nicht bestimmt. Die Logik der Selbstausrottung arbeitet im Ganzen blind, und ihre Werkzeuge sind nicht die Endursache.

Rudolf Bahro (aus: Logik der Rettung. Wer kann die Apokalypse aufhalten?)

Inhalt

Anke Ames

Der Panzer und die Viola

Dirk Werner

Die Helferin

Gudrun Heller

Kindheit unterm Meiler

Kim Schorn

Forschungsreise in den Untergrund

Karsten Beuchert

Schutzmasken

Das Glücksrezept – eine Weihnachtsgeschichte

Fabian Ratering

Ein Selfie in Anatolien

Mesut Bayraktar

Die Geprellten

Karin Posth

der hurrikan

handy(verkehr)

bodenschutz, nachhaltigkeit

naika. das wanderarbeiterkind

wo die träume der armut etwas totes haben

die pasterze

Hanna Fleiss

Denen, die nach uns kommen

Menschenmenge

Peter Frank

Gesang der schwarzen Vögel

Zeilen für Liu Xiaobo

Epitaph

Carsten Rathgeber

Müde Welt, so spät

östliche lage

Notiz

Leckende Strahlen

Rosttropfen

vatersuche

lange zeit

fotobild

Vogelspiel

Taktungen

Ohne Logik

Renate Maria Riehemann

Schneckentempo

Geldgeier im Fadenkreuz

Schwarzes Band

Norbert Rheindorf

Eskalation

Die Stille so laut

Uwe Schwindt

Früher Morgen

Deborah Rosen

Verrückte Normalität

Angelika Zöllner

nach Fukushima/Japan

Sybille Geuking

Mackie-Messer-Song aktuell

Dirk Tilsner

Lied vom Schlauen im Fernsehen

Die Klassen sind passé

Querschnitt

Aufruf

strahlende Zukunft

Apokalypse

Ingritt Sachse

weltkulturerbe wattenmeer

usedom

Norbert Herrmann

Unter der Cloud

Ulrich Straeter

Armes Europa

Pferdestärken

Zukunft

La Muerte subita

Volker Teodorczyk

Strahlkraft

Marko Ferst

Bangladesch

Magnus Tautz

Mein Vater

Hinten am Wald

Franz Rickert

Ewigkeitskosten-ewige Kosten

Mahnung

Fortschritts Verdammung

Sisyphus

Rainer Gellermann

Osterspaziergang ohne Goethe

Ich höre von Deutschland

Die Angst

die augen der ameisen

Mathematik der Völkerwanderung

Novembergrün

Energiewände

Mann und Frau gehen durch die Castorhalle

Die belogene Zeit

Evelyn Bernadette Mayr

Medaillen gegen den Stern

Hans-Peter Lechler

Von Beutetürken, Muselgermanen und deutschen Muslimen - ein Beitrag zur Islam-Debatte

Jürgen Hermann

Zwischen PEGIDA und der Menschheit Würde

Marko Ferst

20 Jahre Ökodorf Siebenlinden. Nachhaltig gut leben mit kleinem ökologischen Fußabdruck

Franziska Bauer

Was wir ersehnen von der Zukunft Fernen

Ulrich Straeter

Geld, Soziales und die strahlende Zukunft.Essay

Isabelle von der Trave

Der Atomkonsens

Hochwasser-Sonett

René Oberholzer

Der Unterschied

Zum Licht

Ökologie

Satirisch

Heimatlos

Flüchtig

Zerbrochen

Jan D. Stechpalm

Der Strassenfeger

Erika Maaßen

Umweltzerstörung

Entwurzelt

Verstehen

Verlassen

Ausgelaufen

Abschied

Gefühlssache?

Lasst uns eine Brücke bauen

Liebe - nie Hiebe

Apokalypse

So viele

Ingrid Ostermann

Glaubenswahrheit

Bruchstücke

Hand in Hand

Anne Pirwitz

Zug 1737 - von Identität, Privilegien und Menschlichkeit

Carsten Rathgeber

Eine Freundschaft - Protokollfragment

Monika Klein

Ein Zipfel vom Paradies?

Kerstin Werner

Ein Tor zum Leben

Claudia Falk

Glück ist wie Parfum, es riecht bei jedem anders. Und Unglück auch.

Paula Böhlmann

Freitagabend

Renate Schiansky

Richard. Tod eines Obdachlosen

Unter Verdacht

Kevin Kader

Brüsseler Platz

Kathrin Marx

Henri

Weihnachten anders

Swantje Baumgart

Janine oder Liebe am Ende der Welt

Bernhard W. Rahe

Die Bestrafung

Frank Peter Wilms

Soziale Unbalancen und ihre Symptome

Gerd Becker

Freiheit

Frank Findeiß

Auf dem rechten Weg?

Amazon, Nike and Primark

Bandenregulierung

Aktentäter

Bombenstimmung

Ungereimtheiten

Rationalsozialismus

Populitisch

Glokalisierung

Eine fehlversprechende Zukunft

Insa Kamplade

Falterlose Nacht

Lautloser Sommer

Arno Reis

Ballade von Flucht und Vertreibung

Ost-Rauer Schlacken-Puttel

Lacrimas y sueňos

Europa

Heimkehr in die Fremde

Lesley Wieland

Landflut

Schlesien

Grindelwald

Laternenfisch im Schnabel

Lorena Pircher

Grenzüberschreitungen

Des-Illusionen

Frage V

Brigitte Prem

Juli des Lebens

Jana N. Hoffmann

Der alte Baum

Mirjana Magura

Schöne Welt

Angela Grundt

Alle wissen Alles

Giovanna Leinung

Radium Hot Springs - Memento mori

Marie Rudolph

Sechs Sievert

Henning Günther

Ein Stuhl und eine Flasche Bier

Autorinnen und Autoren stellen vor

Anke Ames

Der Panzer und die Viola

Es war einmal und war auch nicht ein kleiner Junge mit Namen Mo. Er war sieben Jahre alt und lebte in Syrien, in Damaskus. Mo liebte es, mit seinen Freunden Fußball zu spielen, murmeln und er liebte Landkarten. Seine Familie stammte aus allen Ecken der Welt, aus Aserbaidschan seine Urgroßmutter, aus Deutschland sein Großvater und aus dem Libanon seine Eltern. Und er liebte es, im weißen Haar seiner Urgroßmutter zu schlafen, im Nest aus Pferdehaar, weich wie Federn und Daunen. Und sie war es auch, die ihm eines Tages eine Zeichnung zeigte, auf der ein stattlicher Baum mit tausenden von Ästen gezeichnet war. „Siehst du, Mo? Das ist unsere Familie, unser Stammbaum. Er geht Jahrhunderte zurück. Und siehst du, wie viele Verwandte wir haben? Und aus wie vielen Ländern sie alle kommen? Geh, such die Länder auf den Karten. Und merke dir: so geht es allen Menschen, allen Familien. Wir sind alle über die Zeiten und Ländergrenzen hinweg miteinander verwandt. Deshalb ist es auch so unsinnig, etwas gegen Menschen aus anderen Ländern zu haben und erst recht, gegen sie Krieg zu führen. Wir sind alle über die Zeiten und Ländergrenzen hinweg miteinander verwandt.“Mo kuschelte sich bei seiner Urgroßmutter ein und war stolz und glücklich. Wie reich ich bin! Dachte er. Wie nur kann ich diesen Reichtum zum Ausdruck bringen, grübelte er? Ja, in seiner Fußballmannschaft gab es schon Freunde verschiedener Hautfarbe, aber manchmal kam ihm dieses Spiel doch sehr britisch vor. Und die Ascheplätze, die es damals in Damaskus gab, konnten ihm schmerzhafte Wunden zufügen. Etwas regte sich in seiner Brust, er konnte es nicht benennen. Sehnsucht, sagte Mama. Du hast Sehnsucht nach Ausdruck. Komm, lass uns ein Konzert besuchen, ich weiß auch schon wo!

In den nächsten Wochen tat Mama oft sehr geheimnisvoll. Sie besuchten einen Schneider, der Mo eine feine Garderobe anmaß. Auch Mama suchte sich etwas ganz Feierliches, Duftiges aus. Seine Schwestern und Brüder bekamen neue Kleidung und sein Vater wählte einen Anzug. Und dann kam der große Abend. Sie fuhren in einen Bezirk von Damaskus, den Mo noch nie gesehen hatte. Es standen prachtvolle Häuser an den Straßen, die hell erleuchtet waren.

„Hier steigen wir aus?“ fragte Mo ungläubig. Nein, nicht hier, noch nicht, heute nicht, sagte Papa. Hier wird Musik für die Unwissenden gemacht, nicht für Musiker. Ich meine damit, die Musik ist repräsentativ und verlogen. Wir fahren weiter. Heute wirst du zum ersten Mal in deinem Leben Musik hören, ich spreche von richtiger Musik. Und merke dir eines: wie immer ein Mensch aussieht, wie reich oder arm er auch immer ist, ob er Musiker ist, merkst du am ersten Ton. Der erste Ton muss dir unter die Haut fahren, er muss dein Herz in Brand setzen, deinen Geist mit Farben und Mustern erfüllen und deinen Körper mit jeder Zelle atmen lassen. Heute Abend spielt Leroy Jenkins hier. Komm, wir sind da!“

Mo und seine Familie betraten ein unscheinbares Haus, das zum Bersten gefüllt war. „Das ist ein Flügel“, erklärte Mama. Ein Mann hieß alle willkommen und das Publikum wurde mucksmäuschenstill. Zwei Männer betraten die Bühne. Der eine setzte sich an den Flügel.

„Das ist Muhal Richard Abrams“, flüsterte Papa, „und das ist Leroy Jenkins.“ Schlagartig begann die Musik und es war, als würde der Himmel zerreißen. Mo fühlte sein Herz heftig pochen. Das war eine ganz andere Welt, das war das Mädchen, das immer so für sich war, das war der Siegestaumel nach einem Tor, das war der Frühling in Damaskus, das waren Instrumente, die schöner singen konnten als seine Musiklehrerin, schöner und noch schöner als alles, was er je gehört hatte. Es war atemlos. Es war der Ausdruck jenen Reichtums, den er in sich fühlte. Und mehr noch als der Flügel ließ ihn der Klang der Puppe jubilieren, auf der der wunderbare, schwarze Leroy Jenkins musizierte. Mo war berauscht, entzückt, davon getragen und erhoben.

Als es vorbei war, stürzte Mo in ein Loch. Aber Mama ermutigte ihn: „Geh zu ihm und frag ihn, ob du seine Geige mal ausprobieren darfst.“

Dieser Gedanke entflammte ihn. Papa begleitete Mo. Leroy lächelte Mo an. „Gib dein Bestes, sagte er, und danke, dass du gekommen bist!“ Mo nahm vorsichtig Geige und Bogen und tatsächlich! Er bekam einen Ton heraus. Zitternd, aufgeregt, erhitzt. Es war eigentlich ganz einfach.

„Du bist im richtigen Alter um anzufangen“, sagte Leroy zu ihm. Mo blieb fast das Herz stehen. Er, ein Musiker? Nichts wollte er mehr, sehnte er brennender herbei. Dann würde er Tag für Tag diese Welt betreten, er würde sie sogar selbst erschaffen. In dieser Nacht tat Mo kein Auge zu. Immer wieder dachte er an die Musiker, wie nett sie zu ihm waren, dass sie die Sprache der großen, weiten Welt sprachen, dass sie zaubern konnten und dass er, Mo, einer von ihnen sein würde.-

Mutter sucht einen Weg. Mutter sucht Wege, eine Violine aufzutreiben. Wir haben kein Geld, eine zu kaufen. Das ist die traurige Wahrheit. Mutter sucht einen Weg. Und findet einen. Eines Abends kommt sie glückstrahlend nach Hause. Unter ihrem Arm trägt sie einen Koffer, glänzend wie eine Schlange und uralt wie ein Krokodil. „Deine Geige“, Mo, „ruft sie ganz außer Atem.“ Ich habe sie eingetauscht gegen ein Huhn. Der verfressene Said hat sie eingetauscht!“

Papa sucht einen Weg. Unterricht aufzutreiben. Er sucht einen Weg und findet einen.

„Dein Lehrer, Mo! Er wird dich unterrichten, wenn du nach ihm siehst, nach seinem Haushalt. Es ist der alte Alaa. Er kann dir alles beibringen, was du brauchst, um eines Tages deine eigene Musik zu machen!“

Was soll ich sagen? Das ist Glück. Nur so kann mein Glück sein. Es gibt kein größeres Glück für mich, als mit meiner Geige zu sprechen, die Noten, die Sprache der Musik zu erlernen und zu spielen. Ich habe auch ein Buch, in das ich meine eigenen Lieder schreibe.

So vergehen die Jahre. Ich spiele immer noch Fußball mit meinen Freunden, ich gehe zur Schule und manchmal spiele ich meinen Freunden und meiner Familie etwas vor. Ich habe ein Bild von Leroy Jenkins im Internet gefunden, das habe ich mir ausgeschnitten und in mein Geigenbuch geklebt. Heimlich spreche ich mit dem Bild. Er gibt mir Kraft. Manchmal bin ich auch traurig, wenn etwas nicht so klappt, wenn die Geige mir nicht folgen will. Aber mein Lehrer sagt immer, dann musst du ihr folgen, deinem Instrument. Du musst mit ihr sprechen, verstehst du?

So vergehen die Jahre. Schöne, stille Jahre, in denen mich die Musik erfüllt.

Und dann passiert es.

In Syrien bricht der Krieg aus. In meiner Heimat herrscht Krieg.

Großmutter merkt es zuerst. Wenn wir Kinder das Zimmer betreten, verstummen die Gespräche. Nachbarn kommen, ständig tauscht man Nachrichten aus. Ich bin alarmiert. Alaa sagt, ihr müsst gehen, geht weg. Wir hören Schüsse, manchmal ganz in der Nähe. Die Nachbarn bleiben weg, jetzt schießen sie auf uns, wenn wir nicht vorsichtig sind.

Und dann passiert es. Alaa nimmt sich das Leben. Und dann passiert es. Als ich von der Schule nach Hause gehe, mit meinem Geigenkoffer unter dem Arm, glänzend wie eine Schlange und uralt wie ein Krokodil, sehe ich Panzer. Ich sehe Panzer.

Und der Panzer verwandelt sich in den Flügel Richard Muhal Abrams und ich muss jetzt Leroy Jenkins sein und wir müssen die Panzer stoppen, die direkt auf mein Elternhaus zurollen, meine Schwestern und Brüder, Mama, Papa, Großmutter, und ich lass den Koffer fallen, er schleudert zu Boden, ich ziehe Violine und Bogen heraus, will spielen, laufe direkt auf die Panzer zu, meine Schwestern und Brüder, Mama und Papa, Großmutter, alle muss ich retten, wir müssen die Panzer aufhalten, die Geige klingt dünn, mischt sich mit dem Geräusch von Schüssen, ich schreie, ich schreie aus voller Kehle, so laut und durchdringend ich kann, ich weiß nicht, was ich schreie, Musik eines Tieres und der Panzer, ganz vorn steht vor meinem Gesicht, und der Soldat schreit, hau ab, mach den Weg frei, er schreit einmal, zweimal, dreimal, wir haben verloren, Leroy, ich lass die Geige fallen, der Panzer streift mich am Arm und verletzt mich, ich blute, und das zersplitternde Holz ist das hässlichste Geräusch, das ich je in meinem Leben gehört habe. Inshallah. Amen. Finito.

Wir sind gegangen. Wir sind geflohen. Großmutter blieb zurück. Wir haben nie wieder etwas von ihr gehört. Meine ältere Schwester starb auf der Flucht. Jetzt war ich der Älteste von uns Kindern. Als meine Schwester starb, verlor ich die Lust zu sehen. Ich hatte keinen Spaß mehr, an dem was ich sah, kein Interesse mehr an dem Spiel meiner Augen. Mein Gehör war zerbrochen in der Kakophonie der Schreie, Schüsse, Klagen. So erging es allen. Mamas Haar war grau geworden, als meine Schwester starb. Papa verlor sein Lachen. Die Musik war tot in mir. Ich hörte auf, zu sprechen. Wir gingen über die Türkei. Unser Ziel war Deutschland. Wir wussten nicht, ob wir ankommen würden. Du gehst mit uns, sagten die Soldaten, und Mutter ging mit. Als sie zurückkehrte, hatte auch sie ihre Sprache verloren. Wir zogen weiter. Wir kamen in einer deutschen Stadt an, Dortmund, eine kleine, nichtssagende Stadt. Wir wurden in einem großen Haus untergebracht, mit vielen anderen Leuten zusammen, aus aller Herren Länder und vielen Kindern. Ich ging in die deutsche Schule, aber ich konnte die Sprache nicht verstehen. In den Pausen versteckte ich mich in den Gängen der Schule. Eines Tages hörte ich aus einem der Zimmer Musik! Ein Klavier und eine Geige. Aber eine seltsame Geige. Es war, als spräche die Stimme der Urgroßmutter aus ihr, die Stimme meiner verstorbenen Schwester. Eine Stimme, die rauh war wie der Märzwind und klar wie eine Oboe. Ein Klang, der vibrierte in seiner Einsamkeit und großen Wärme. Und alles war getragen von dem Spiel des Klaviers. Ich wage kaum zu atmen, drücke mich mit dem Ohr gegen die Tür und lausche. Du bist verletzt, Mo, sagt die Stimme, und deine Wunde ist dein Schicksal, es ist deine Begabung, dein Entsetzen und dein Kapital. Es ist dein Schmuck und deine Aufgabe, dein Albtraum. Erzähle durch mich, flüstert der Ton, flüstert das Instrument. Erzähle von deiner Reise und dem Panzer, der das Licht zerstörte, der die Höhen zerbrach. Erzähle von deiner Schwester und deiner Großmutter, vom Frühling in Damaskus, den Ziegen, Kühen und Schweinen. Singe das Lied des Überlebens, das Atmen des Raumes, Perlenschnüre schmücken meinen Kuss.

Plötzlich öffnet sich die Tür. Eine Frau steht vor Mo. Mit einer ganz großen Geige unter ihrem Arm. Sie mustert mich, schaut mir in die Augen und sagt: „Willst du spielen?“ Ich schlucke vor Aufregung und nehme ihr die Riesengeige ab. Alles ist da, der Kinnhalter, die Schulterstütze, die Saiten, der Bogen. Ich bin unsicher, aber so nahe an meinem Ohr flüstert mir die Riesengeige leise zu, was ich spielen soll. Und ich spiele. Erst zitternd, dann immer sicherer. Das spiele ich: den Canto hondo, das tiefe, frohe Lied, wenn wir unsere Seele aus dem Totenreich zurück fordern. Ich merke, das Jubilieren, das Tirilieren ist schwierig, das ist mir unbekannt. Aber die Tiefe! Ein Seehundjunges vielleicht, oder der Sand, wenn es in Syrien dunkel wird. Das Abendgebet der Großmutter, der Reim des Großvaters. Und ganz dicht am Ohr flüstert es, ein Djinn vielleicht, der in der Riesengeige steckt. Es gibt nichts zu üben, zu erarbeiten, es gilt nur, zu folgen. Und ich spiele. Ich bemerke nur unterbewusst, dass sich Klassentüren öffnen, dass Menschen zusammen strömen. Ich höre den Klang in diesem Flur und sein Echo, seinen Hall.

Ich erzähle von daheim. Aber ich bin kein Gefangener dieser Welt. Die Viola gibt mir eine Distanz, die ich so niemals kannte. Und dann bin ich hier, an Ort und Stelle, Canto hondo, und dann bin ich da, wo ich niemals war, ein mir unbekanntes Land. Der Djinn ist in meine Hände geschlüpft und es wird ruhig, immer stiller, die Viola erzählt, streift Muster und Räume, die ich in diesem Moment erst entdecke. Und gerade als ich fühle, Frühling in Damaskus, ertönt rechts neben mir eine Geige, tiriliert, jubiliert. Das ist das Signal. Trommeln fallen ein, viele Trommeln und Gefäße, ein Saxofon begleitet meine Viola, singt in arabischen Skalen. Ein Lehrer spielt die Posaune, tief, mächtig, und voller Humor und Wärme. Es locken Pfiffe, wie sie nur Araber ausstoßen können. Räume, die wir in diesem Moment erst entdecken. Räume, die den einen oder anderen zum Singen bringen, zum Weinen, zum Klagen und Frohlocken. Wir sind im Luftschloss. Arabisch, deutsch, international und un-irdisch. Grenzenlos wie der Himmel, fruchtbar wie die Erde, summend wie die Wälder und heiß wie die Liebe. Musik.

Dann ist es vorbei. Der Djinn hat mich verlassen. Schweigen. Schweigen und dann ohrenbetäubender Applaus, donnernder Applaus. Ich stehe wie betäubt da.

Die Frau kommt auf mich zu. „Du hast mit der Viola gesprochen, nicht wahr? Die einzige Art, sie zu entdecken. Du kannst Geige spielen, nicht wahr? Die Viola ist geheimnisvoller, unentdeckt, mysteriös. Du hast sie verstanden. Deshalb sollst du weiter spielen. Immer weiter spielen. Diesen langen Weg sollst du gehen - bis an sein Ende!“

Bis an sein Ende ... es war und war auch nicht, dass Mo und seine MusikerInnen ein großes Orchester wurden, die berühmt waren für ihre unerforschten Länder, Berge und Seen, in die sie ihre Zuhörer führten, für ihre Geschichten, die um Umwege nicht verlegen waren, und so kam die Geschichte von dir zu mir zu ...

Anke Ames, 2015/16 entstanden während der Offenen Werkstatt für Musik im Flüchtlingsheim Adlerstraße im Auftrag des Landesmusikrats

Dirk Werner

Die Helferin

Es war eine Gegend für einen Mord. Für eine Tötung oder wenigstens einen Todesfall. Aber sie wusste es nicht. Wenn sie morgens auf ihrem Fahrrad zur Arbeit rollte, war das der leichteste Teil des Tages – zwischen müssen (wach werden, aufstehen) und müssen (arbeiten, leben). Abgesehen von einem leichten Zwischenanstieg ging es immer nur bergab. Arbeitsbeginn war um sechs oder halb sieben, je nachdem, wie viele ihrer Hilfe bedurften. Nachdem sie kurz im Büro gewesen war, fuhr sie von Patientin zu Patientin. Immer auf ihrem Fahrrad. Sie wusch jede, kleidete an, machte Frühstück, hörte zu, führte zur Toilette, blickte auf die Uhr, fuhr mit dem Fahrrad die Einkäufe erledigen, zu den Ärzten, zur Apotheke, hörte zu, eilte, hörte weg, hetzte zu den nächsten. Die nächsten, meist eher alte Frauen als Männer, oft allein in ihren Wohnungen, warteten schon. Laut Vereinbarung verbrachte sie so sechs Stunden. Manchmal waren es nur fünfeinhalb, meist sieben, acht oder neun. Sie aß zwischendurch auf dem Fahrrad.

Sie war jetzt 49. Am Nachmittag schob sie das Fahrrad den Berg hinauf und kaufte im Supermarkt etwas, das man nur aufzuwärmen brauchte. Da beides Vorrang hatte, der Hunger und die Müdigkeit, schnitt sie die Pizza in kleine Stücke, um sie dann im Liegen auf dem Fußboden zu essen. Nicht auf ihrem Sofa, das war neu und sie wollte es nicht beschmutzen. Da sie zumeist auf dem Teppich sofort neben dem halbleeren Teller einschlief, verhinderte nur die Härte des Bodens, dass es gleich mehrere Stunden wurden. Sie hätte sonst nachts nicht schlafen können.

Im Schlaf führten sie ihre Träume in zwei Richtungen. Zum einen zurück in die Großstadt, in der sie lange gelebt hatte. Zum anderen in fremde Länder, vorzugsweise in solche, in denen sie noch nie gewesen. Von ihrer Kindheit träumte sie nie. Nur heute, im Erwachen, musste sie plötzlich daran denken. An das Haus, in dem sie damals lebte. An den Hof, den der Winkel zwischen Haus und Schuppen bildete. Sie streckte die Glieder und ging zum einzigen schmalen Fenster ihres Zimmers. Der Hof damals hasste mich, dachte sie verwundert. Sie sah auf die Koniferen, die ihr den Ausblick völlig versperrten. Hass. Sie ging hinüber in die Gemeinschaftsküche, einen Kaffee zu brühen. Plötzlich wusste sie, woher ihr Gefühl kam. Warum sie nie vom Leuchten des Grases im Hof ihrer Kindheit träumte, er ihr immer Unbehagen bereitet hatte. Nicht der Hof damals, aber die Schwester hatte sie gehasst. Dort, ein paar Meter vom kleinen Apfelbaum, der in den Jahren nie wuchs, war sie der Älteren stets unterlegen. Barbara hatte sie, die spätere Krankenpflegerin Claudia, nie so getroffen, dass Blessuren blieben. Selbst der Schmerz verging schnell. Sie hatte die jüngere stets nur so geschlagen, dass es eine Andeutung künftigen, möglichen Schmerzes war. Nach dem Aufwachen heute versetzte sich Claudia zum ersten Mal in ihre Schwester und dachte dabei das Wort Hass.

Tags darauf hatte sie frei. Es kam nicht selten vor, dass ihre freien Tage Wochentage waren, da sie an den Wochenenden arbeitete. Sie stand um acht Uhr auf, wurde aber erst gegen zehn Uhr wach. Sie spürte Erschöpfung wie einen Taumel, ein ständig sprachloses Zurückweichen. Sie fühlte ihren Körper, er fühlte sie nicht. Dann, nach den zwei Stunden, durchzuckte es sie. Sie räumte hastig ihr Geschirr vom Tisch. Trat aus der Haustür in den Hof, nahm das Fahrrad kaum wahr. Unter dem Himmel kniff sie die Augen zusammen, denn Zimmer und Flur lagen immer im Dämmer. An der Ausfahrt wandte sie sich nicht nach links, den Berg hinab der Stadt zu, sondern nach rechts. Eine endlos lange Straße, auf der kein Mensch zu sehen war. Ein paar Autos brüllten, immer auf der Flucht. Die Häuser drängelten sich an den schmalen Bürgersteig heran. Hier und da ein Loch zwischen ihnen, die Höhle einer tagsüber offen stehenden Garage.

Abseits der Straße führte ein Bach durch eine Gartenkolonie. Bis hier hielt sich Claudia unbewusst immer geduckt; ab hier war sie anders eilig als vorher: voran, nicht weg. Das anschließende Waldstück umarmte sie, nass und grau. Drei Mal musste sie über kleine Wasserläufe. Dann einen langen Aufstieg hinauf. Oben summte es in ihren Ohren, die Hände wurden warm und weich. Jetzt lag alles hinter ihr.

Der Hof ihrer Kindheit hatte sie nicht nur gehasst, er war ihr immer fremd geblieben. Die Grashalme um ihre Waden stachen oder klebten. Zwei Frauen mit ihren Kindern teilten sich damals Haus, Hof und Schuppen, aber sonst hatten sie nicht viel miteinander zu tun. Die eine wohnte, weil sie Glück bei der Verteilung des Wohnraums gehabt hatte, unten, wo es geräumiger war, Claudias Familie unterm Dach. Doch wenn sie damals vom Hof auf die Straße trat, war sie entkommen, endgültig, schien es, weg. Die Straße war Sand, Staub oder – im Herbst – Morast. Bodenwellen, Löcher, Pfützen. Ach, die Straße war so gut, so gut zu ihr, und das eigentlich immer. Als Claudia jetzt aus dem Wald trat, dehnte sich das Tal weit zwischen braunroten Hängen. Sie ließ eine Weile den Blick schweifen. Ein Mord war schwerer vorstellbar als ein Unfall, doch beides war hier möglich. Sie spürte noch die einstige Lieblichkeit des Tales und fuhr langsam, schon wieder müde, hinab.

Unter den Hängen, in der Ferne, stachen ein paar Kirchtürme. Mengen von hellen Quadern und Würfeln, durch Dunst verschwommen: Wohnhäuser bildeten fortwährend kleine Siedlungen, die sich wiederum zu größeren vereinigten und bis in die Ferne ineinander schoben. Straßen wurden nur durch die wie lautlosen Wagen darauf sichtbar. Genau unter ihr, am Fuße des Berges, lag die Einrichtung. Die Gebäude, deren Anblick Claudia vertraut war, standen gegen den sonstigen Wirrwarr in einer klaren Ordnung. Tatsächlich waren das Sonderbare und das Merkwürdige hier zu Hause. Das Sonderbare, das sie berührte, so oft sie herkam, und das Merkwürdige, das geschehen war und wieder geschehen konnte, das in ihr immer weiter wuchs, jeden Tag. Sobald sie nach der Abfahrt den Park hinter der umschließenden Mauer erreichte und hinein trat, fühlte sie das Angenehme des Nichterkanntwerdens hier und gleichzeitig das ihr vollauf Vertraute. Wenn sie wünschte, sich auf etwas verlassen zu können, musste sie hierher zurückkehren.

Ich habe keine Wohnung, dachte sie erstaunt, als sie in der kleinen Parkanlage ihre Schritte verlangsamte, seit Jahren keine richtige Wohnung mehr. Sie kam an Steinsockeln vorbei, auf denen einst Skulpturen gestanden hatten. Also wohnte sie nicht mehr. Sie lächelte, jetzt, da es so weit weg war, hinter dem Berg. Hier fühlte sie sich zu Hause. Obwohl sie keiner kannte und niemand grüßte, kannte sie hier alles. Obschon sie nie drinnen gewesen, kannte sie jedes einzelne Zimmer hinter den Wänden des ehemaligen Schlosses, die Bewohner, die Verrichtungen. Menschen, die krank oder behindert ihr Leben lang Hilfe bedurften, geistig in anderen Welten, wohnten hier: Sie kannte alles, hatte Jahre in Krankenhäusern wie solchen Asylen gearbeitet. War darüber hinaus selbst oft genug eine Patientin gewesen. Tummelte sich hier wie ein Fisch im Aquarium, in dem unter Wasser ein Park wie dieser gedieh. Hier war sie unerkannt, unansprechbar, nicht zu rufen, ohne Namen. Zwischen Schloss und Schlosskirche hindurch lief sie zu einem flachen Gebäude, das ringsum große Fenster abschlossen. Hier fühlte sie sich zu Hause. Stieg die Treppe hinauf, Türen schwangen lautlos, so dass Rollstühle ungehindert passierten. Alles war sonderbar schön. Doch eines Tages kam das Merkwürdige dazu.

Es geschah eigentlich erst, als es vorbei war. Jedoch dann nicht nur ein Mal, sondern zig Mal. Sie stand in der Toilette des Restaurants in dem flachen Gebäude und zog sich den Beutel über die Haare. Ein Aufdruck auf der Stofftasche, die mit zwei Henkeln versehen war, warb für das Restaurant, das auch als Kantine für die Angestellten, Patienten und Gäste diente. Sie zog ihn so tief über den Hinterkopf, dass ihre Haare verschwanden. Ein paar Strähnen schob sie noch darunter. Sie stand ein paar Sekunden vor dem Spiegel über dem Waschbecken. Dann erst erwachte sie aus der Szene, der sie eben begegnet war und die sie schließlich hierher auf die Toilette geführt hatte. Kaum durch die automatischen Schwingtüren in den Saal gelangt, wurde sie der Frau im Rollstuhl gewahr. Das heißt, der Rollstuhl stand leer und seitwärts neben der offenen Tür zur Toilette. Die Frau, die heraus kam, sollte eben wieder hinein in den Stuhl gehievt werden. Sie stand und drehte sich auf einem Bein, das eine nur belastete sie. Im Gesicht hing ihr ein schiefes Grinsen, das sich auch dann nicht verlor, als sie sich zur Sitzfläche niederließ und der Stuhl rückwärts davon rollte. Claudia beobachtete aus einigen Metern Entfernung, wie Hintern und Rücken wie in Zeitlupe und nahezu geräuschlos zu Boden kamen, während Hände und Füße und auch der schief lächelnde Kopf sich noch in die Luft hoben. Die Pflegerin packte eine der Hände, fasste mit ihrer anderen die Lehne des Stuhls und zog ihn heran. Mit rotem Kopf legte sie die Bremsen an den Rädern fest. Doch weiter fast wie im Stummfilm ging es, als sie mühsam die Gestürzte in das Gefährt zog. Das gab noch einmal kurz nach, etwas stimmte nicht, die Bremsen mochten auch vorher fest angezogen gewesen sein. Der Oberkörper der Patientin hing schief, die schweigend Grinsende hing halb auf der Sitzfläche, zwischen Armlehnen und den Fußstützen unten, als sich Claudia endlich vorbei und in die Toilette drückte. Da die Aborte abseits des Saales an einem dunkeln Gang lagen, hatte wahrscheinlich keiner außer ihr von dem Vorfall Notiz genommen. Als sie die Tür hinter sich schloss, hielt sie in ihrer Hand – das Einkaufstäschchen mit dem Werbeaufdruck, wie sie am Eingang auf einem Tisch auslagen und wie sie die Grinsende die ganze Zeit des Geschehenen über auf ihrem Kopf gehabt hatte. Wie die hatte Claudia nun alle Haare unter den Rand gestopft. Das starre Lächeln vom Gesicht der anderen ausgeborgt, sah sie nun aus, als wären die beiden sehr nahe verwandt. Zwillinge oder wenigstens Schwestern, dachte Claudia, als sie eine halbe Stunde später, ohne das Mittagessen eingenommen zu haben, zurück über den Berg wanderte, das Fahrrad nebenher.

Wenn sie an Liebe dachte, dachte sie an Zement. Eine kleine Fläche war der Hof der Großeltern in der Stadt gewesen. Sie wusste nicht, wann Zement anstelle von Erde hinter das Häuschen gekommen war. Links stieß er an die Mauer eines alten, nicht mehr benutzten Stalls, rechts an einen hohen Bretterzaun, eine Mauer schloss das Geviert nach hinten ab. Der Hof war ein so in sich geschlossener Raum, dass sie den Himmel dazu als feste Decke dachte. Barbara war stets mit ihr dort, jedoch ganz ohne Hass. Jeden Sommer fuhren die beiden hin, auch ohne ihre Mutter. Auch die Schwester war für Claudia an dem Ort viel weiter weg als zum Beispiel die Großmutter und der Großvater oder der Wellensittich, dessen Grün im Küchenfenster durchs Gitter auf den Hof leuchtete. Sie lebten hier stets wie friedliche Fremde. In Momenten mochte Claudia sogar so etwas wie Liebe empfunden haben, die aber zu keinem und nichts in ihrer Umgebung genau hin ging. Das war der zweite Hof in ihrem Leben.

Nach dem Vorfall in dem Restaurant brauchte sie ein paar Tage, bis sich ihr Gefühl wieder mit anderem mischte. Sie stand früh auf, spürte beim Heimkommen wie immer Erschöpfung, aß und schlief an den Nachmittagen auf dem Teppichfußboden. Es gab wenig Zeit, in der sie Kraft empfand. Sie hatte früher schon diese Art von Arbeit verrichtet, hatte dann aber in der Großstadt Gerd kennen gelernt. Er war Filmvorführer. Da gab es die Müdigkeit in ihr noch nicht. Mit ihm ging sie oft in den kleinen Raum hinter dem Saal. In der Hitze und dem Lärm der Projektoren sprachen sie wenig. Gerd zeigte ihr alle Handgriffe kleinerer Reparaturen und an den Maschinen notwendige Kniffe, ließ sie auch selbst ein paar Mal vorführen. Dann war ihre Liebe vorbei. Als sie nicht aufhörte sich zu sehnen, zog sie in eine kleine Stadt in den Süden. Sie hatte sich in einem Kino beworben. Da sie dort noch weniger bekam als vorher als Pflegerin, konnte sie sich nur ein Zimmer in einem Haus für Studenten und Pendler leisten. Zum Ausgleich fühlte sie sich als Herrin über das ratternde Lichtgeflatter. Das Kino hieß Traumpalast. Doch auch aus der örtlichen wie zeitlichen Entfernung, im Anblick der Filmspulen, des matten Glanzes des Filmprojektors, des Spulenturms und des Umrollers dachte sie wieder an Gerd. Manche Beziehung scheint unabweisbar möglich, wenn sie in der Realität für immer vorbei ist. Der Besitzer des Kinos schaffte sich neue, digitale Technik an. Claudia wurde nicht mehr gebraucht. Arbeit in der Pflege alter Leute fand sie überall. Allerdings verdiente man jetzt dort weniger als früher.

Eines Tages fuhr sie gleich nach der Arbeit zum Friseur. Hier war sie selten, so wie sie sich Termine beim Arzt, selbst die wirklich wichtigen, zu selten geben ließ. Überhaupt traf sie kaum einmal eine Verabredung in ihrem Leben. Heute aber fuhr sie gleich in der Stadt und von der letzten alten Dame aus – und ohne Anmeldung. Tags zuvor war sie drüben in dem Kantinenrestaurant gewesen. Dabei hatte sie die andere kurz ohne Kopfbedeckung sehen können. Claudia wollte, so dachte sie, so verschieden wie möglich von der aussehen. Sehr müde war sie dann, als sie schließlich in ihrem Zimmer ankam, aufs Bett fiel und in den Schlaf. Doch am nächsten Morgen, bei anderem Licht fiel ihr auf, wie ähnlich zu der anderen sie ihre Frisur tatsächlich ausgewählt hatte.

Sie fuhr immer noch gern hinüber. Sie spürte dann Anderes. Die Weite des Tals dehnte ihre Gedanken. Sich an den Wald erinnernd, den sie dafür stets zwei Mal queren musste, schlief sie abends ein. Im fremdvertrauten Speisesaal drüben kümmerte sich niemand um sie. Zu groß im Raum die Unruhe, die Ferne der Patienten, Pflegenden, Ärzte in dem großen Schloss auch untereinander. Es geschah ein paar Mal, dass sie der im Rollstuhl sehr nahe kam. Verstohlen betrachtete Claudia sie. Dass sie Barbara vor sich hatte, schien ihr ausgeschlossen, denn sie meinte, ihre Schwester sei ihr nie ähnlich gewesen. Während sie bei der hier sofort ihre eigene Nase, die Mundpartie einschließlich des Kinns wiederfand. Beider Augenpaare waren leicht verschieden, ja. Aber sie sahen auch täglich völlig unterschiedliche Zeiten vorüber ziehen. Sie hätten Schwestern sein können, indes im Menschengewühl fiel es keinem auf. Und die wirklichen Ähnlichkeiten, die man sieht oder sich einbildet, kommen kaum von anatomischen Maßen her – immer doch auch aus einer Mimik, Haltung. Aus einem Gewordensein, ahnte Claudia. Denn stand sie erst vor dem Spiegel mit Einkaufsbeutel, Grinsen, Haltung des Kopfes, wurde sie sofort die andere. Als sie Gleichgültigkeit oder die Unlust nachlebte, in den Rollstuhl zu müssen, merkte sie, dass die Empfindungslosigkeit bei den Stürzen ihrem eigenen fehlenden Schmerz im Leben gleichkam – und da hat sie die Schwester, den Zweiling wirklich erkannt. Bei jeder Mahlzeit im Tal, mit der sich eine Begegnung verband, wuchs das Merkwürdige, das zum Sonderbaren einer vergehenden lieblichen Landschaft hinzukam.

Aus Claudias Ahnen wurde noch kein greifbarer Plan. Sie sah nur, dass die andere ihr Leben, grinsend und stürzend, stückweise hergab. – Der dritte unter den Höfen in Claudias Leben war der vielleicht der wichtigste. Sie war bei Gerd darauf gestoßen, auf dessen Toilette ein altes Programmheft für diesen Hof lag. Hinzufahren, auch allein, war ihr möglich, so lange sie mit Gerd ein Paar war. Der Hof lag im Gebirge. Ein alter Fabrikhof in einem Dorf. Thermometer waren hier hergestellt worden, so sinnvolle Dinge, wie es Projektoren sind – ehe der Betrieb eingestellt wurde. Im Sommer fanden dort jetzt Lehrgänge statt, inmitten der gestorbenen Fabrik, der blühenden Bergwiesenlandschaft. Malen, Bildhauerei, Fotografieren, Tanz, Druckverfahren. Claudia besaß zunächst darüber kaum Wissen, aber als sie dann hinfuhr, lernte sie mit Augen und Händen. Es entstanden schöne Dinge, einfach aus den Menschen heraus. Und diese Dinge gaben den Menschen ein. Alles zusammen, Stille und Dinge, Hämmern und Gespräche, schufen einen Sinn, wie Claudia noch keinen erlebt hatte. Sie war beim ersten Hinfahren schon nach einer Woche eins von dort gewesen, so wie das schmiedeeiserne Hoftor oder die schiefergedeckten Wände beispielsweise. Anschließend hatte sie, aber das dauerte nicht lang genug, ihr Leben nicht mehr verstanden. Nach der Trennung von Gerd fuhr sie nicht mehr hin. In ihrem kleinen Zimmer jetzt wusste sie zwar noch, dass sie etwas so Festes an einem anderen Ort sein konnte, aber es war, als wisse sie nicht mehr den Weg dahin. Zunehmend fehlten Kraft und Empfinden. Vor allem Kraft. Kleinste Dinge lösten Wut in ihr aus. Nach einer Woche Arbeit lag sie manchmal zweieinhalb Tage auf dem Fußboden oder im Bett. Erhob sich nur, um Konserven oder Tiefgefrorenes einzuholen. Da kaum jemand sie kannte, selbst in dem Haus nicht, nie einer sie besuchen kam, fiel es keinem auf. Denn ihrer Arbeit ging sie weiter nach.

Das Tal existierte jetzt nur noch in ihr. Sie wanderte und fuhr nicht mehr hinüber. War jetzt in einer Zeit ihres Lebens angekommen, aus der sie nicht mehr in die vorhergehende, die der bloßen Müdigkeit, zurückkonnte. Schon gar nicht auf den Fabrikhof. Die dort damals musste eine andere gewesen sein. Sie dachte an den einen, viel näher liegenden Hof – den, welchen das Schloss und die benachbarten Gebäude der Einrichtung umstanden. An die Frau dort, die manchmal beginnend Lallende, die herumgefahren, sogar einmal gefüttert wurde, bis sie selbst den Löffel in die Hand nahm. Reich kam ihr die vor, reich, weil auf sich beschränkt (und auf den von den Zeiten vernarbten Grund des Tals). Reich, weil auf weniger als sich selbst beschränkt, reich, weil nicht mehr erreichbar. – Ein Leben, das nur aus Arbeit im Wechsel mit Nicht-Arbeit besteht, ist keins. Sie selbst, Claudia musste über den Berg hinüberwandern, musste unbedingt ihre letzte Kraft dafür hergeben, aber sie vermochte es nicht mehr.

Das war, als zum ersten Mal die zwölf Ritter auftauchten. Es konnten auch zweihundertfünfzig sein oder zweihundertsiebzig, darauf kam es nicht an. Letztlich konnten alle auf einmal zur Verfügung stehen. Ihr aber genügte es, von den zwölf zu wissen. Ein paar von ihnen waren dabei, wenn sie arbeitete. Wenn sie einer alten Frau den Rücken wusch oder ihr die Stützstrümpfe anzog, standen zwei oder drei Ritter in den Ecken des Zimmers. Aufrecht, schweigend, bewegungslos. Wenn sie Streit mit einer Patientin oder einer Vorgesetzten hatte, saß wenigstens einer von ihnen mächtig daneben. Ein Gesicht konnte sie an keinem entdecken oder jedenfalls sich von keinem die Züge einprägen. Nur eben die Rüstung, dieses starke Unverrückbare. Wo nur Harnisch ohne Gesicht, da gab es auch keine Unterschiede zwischen den einzelnen, nichts Väterliches, Männliches, nur eben der unausgesprochene Schutz allein durch Anwesenheit.

Die Ritter. Wenn sie nachmittags auf dem Fußboden lag, abends im Bett nicht einschlafen konnte, kamen sie. Claudia vernahm nie einen Ton von einem, obschon sie wusste, dass sie untereinander sprachen. Da sie zu ihrer Obhut bestimmt waren, mussten sie das wohl: sprechen, um die Zeiten für ihre Anwesenheit im gefährdenden Raum, in den Claudia gefährdenden Zeiten untereinander aufzuteilen. Claudia wurde durch sie nicht gesund und stärker, schien aber mit ihnen nicht so wenig, wie sie in Wirklichkeit war.

Ein vierter Hof in ihrem Leben war der draußen vor der Tür. Auf den sie hinaus trat am Nachmittag des Heiligen Abend. Der nicht ihrer war, noch viel weniger als andere Höfe in ihrem Leben. Eigentlich bestand er nur aus einer Ein- oder Durchfahrt aus Stein und Zement, in der Autos geparkt wurden. Wo die Gasse der einander gegenüberliegenden Hauswände endete, ging der Hof urplötzlich in einen Abhang über. Ein Ausblick auf ein schmales Tal bot sich ihr, dessen Abhänge auf der anderen Seite von Häusern, Garagen, Straßen und Einfahrten bewachsen war. Sie gaben die Enge dieses Hofes wie ein Echo zurück. Schroffes Gestein, knappste, ungeliebte Nutzfläche war, wo Claudia nun gerade stand.

Doch war es kein Platz zum Töten. Zu leblos schon der Ort selbst. Die Karossen erstarrten in ihrer Schönheit. Aber drüben, hinter dem Berg, in dem frühlings lieblichen, weiten Tal hatte es vor einigen Monaten an einer Schule einen Amok-Lauf gegeben. Vielleicht zehn Kilometer von hier. Und noch näher, am Fuße des Berges, an dem das Liebliche begann, war vor zwei Jahren ein junger Mann von Kameraden hinterrücks ermordet worden. Sie hatten seinen zerstückelten Körper in den Neckar geworfen.

Unter allen Mietern, für die der Hof erstes und letztes Wegstück am Tag war, gab es nur ein einziges Kind. Zu ihrer Überraschung hatte Claudia vor Monaten erfahren, dass auch dieses Haus, in dem sie gerade wohnte, irgendwann eine Fabrik gewesen war. Dann hatten es neue Besitzer erworben und eine Vielzahl von Holzwänden in die ehemals großen Räume eingezogen. Fünfzehn oder mehr Kammern waren es dann in der Folge allein hier im hinteren Teil eines Anbaus, dazu eine Gemeinschaftsküche. Männer, zumeist Pendler, wohnten hier, und nur wenige Frauen, Studentinnen, und – Claudia. Die Männer arbeiteten in den zahlreichen Fabriken in der Umgebung. Wobei ja keiner mehr Fabriken sagte, denn dem Begriff haftete etwas Schmutziges an. Stattdessen Firmen und Unternehmen – das klang fortschrittlicher. Stand hinter der anderen ihr bekannten Fabrik, der ehemaligen Thermometerfabrik, in der Gegenwart die ewig unsichere Idee von künstlerischer Arbeit und dem dazugehörigen Zusammenleben, so war es hier die viel mehr Sicherheit verheißende Idee der Vermietung von Schlafplätzen an Menschen, die der Arbeit wegen her kamen. Hatte sie dort für eine Woche oder etwas länger einen Sinn in ihrem Leben gefunden, so begegnete sie hier auf Schritt und Tritt dem Geist sinnvoll anzulegenden Geldes, dessen Wachstum auch mit der ständigen Aufeinanderfolge immer neuer Mieter und verbunden mit diesem Wechsel einer mählichen, aber steten Erhöhung des Mietzinses zusammenhing. Der tote Hof bildete das Innere einer Schlafburg, die festen Rhythmen aller: Abendbrot/Schlafen/Frühstück/frühes-aus-dem-Haus-gehen waren deren feste Mauern.

Auf der langen, leblosen Straße dem Wald zu waren an diesem Nachmittag vor dem Heiligabend kaum einmal Autos zu hören. Ein paar Flocken fielen, doch es herrschten keine Minusgrade. Die Ritter wurden umso mehr zu farblosen Schemen, je weiter sie sich von dem Hof entfernte. Sie kam an den ersten aufflammenden Lichtern vorbei, dann an der Tankstelle und wenig später an den letzten, unbeleuchteten Fenstern. Weil es ihr in ihrem Leben an Kraft fehlte, nach einem Ausweg zu suchen, gab es keinen. Weil das Dumpfe in ihr kein Ende nahm, gab es keinen Anfang. Sie hatte heute nicht zur Arbeit gemusst, war aufgespart worden für die Feiertage. Doch an die dachte sie nicht. Sie glaubte noch immer, eine gute Arbeit zu haben, aber es war keine gute. Sie glaubte noch immer, eine nützliche Arbeit zu verrichten, aber das war sie nicht, denn ihr selbst nützte diese Arbeit gar nichts mehr. Noch immer dachte sie, damit das Geld verdienen zu können, das sie für ihr Leben brauchte. Doch die Summe blieb immer gleich, wurde eher weniger, während ringsum die Preise wie ins Unermessliche wuchsen. Jedenfalls kam es ihr so vor. – Sie lief durch den Wald. Kahle, hohe Stämme. In ihrem Leben gab es nichts mehr, das sie überblicken konnte.

Das Restaurant hinter dem Berg würde geschlossen sein. Doch Claudia hoffte, entweder die Kirche zwischen Restaurant und Schloss oder die Kirche im sich anschließenden Städtchen offen zu finden. Weihnachten war ein Gefühl.

Im Wald, in dem es hinabging ins andere Tal, zu der Einrichtung, sah Claudia einen Rollstuhl. Aber – nein – sie wollte ja jetzt nicht arbeiten.

Doch als sie ganz nah am Rollstuhl vorüberging, sah sie die andere, die aus dem Rollstuhl fast zu Boden geglitten war. Claudia hielt inne und betrachtete die andere. Hatte sie einen Ausflug unternommen, der über ihre Kräfte ging? War es gar ein Fluchtversuch gewesen? Hatte die sich einfach verirrt? Sie war tot, ganz ohne Zweifel. Claudia würde die andere jetzt mit dem Rollstuhl zum Haus zurückfahren, in dem sie, die Helferin selbst untergebracht war, nicht wohnte. Niemand war in dieser Nacht in dem ehemaligen Fabrikgebäude, welches das Jahr über Pendler und Studenten zu Übernachtungen diente. Claudia würde dort die andere in ihr eigenes Zimmer schleifen. Würde sie dort mit den eigenen Sachen bekleiden und die Fremde aufs Sofa legen, so als wäre die dort, 49jährig und endgültig eingeschlafen. Andere würden bezeugen, dass sie es war. Den Rollstuhl würde Claudia hinüber ins andere Tal schaffen. Ihre Kraft würde dazu reichen. Dort drüben würde sie Tage und Wochen zum Ausschlafen haben, wenn dieser eine Akt nur vollbracht war. Wochen und Tage. Dort angekommen würde sie an einer Tür klopfen, hinter der noch Licht brannte – in der Weihnacht. Man würde sie aufnehmen und nichts fragen und fürderhin für sie sorgen, mit drei Malzeiten am Tag, mit dem Gewaschenwerden, mit dem Herumgefahrenwerden den ganzen Tag lang.

Gudrun Heller

Kindheit unterm Meiler

Eigentlich bin ich auf dem Land geboren, bin also ein richtiges Dorfkind. Hier, an der Unterelbe, südwestlich von Itzehoe, unserer Kreisstadt, war 1966 die Welt noch in Ordnung. Wir gingen zum Schwimmen in die Elbe, die war damals noch sauber. Meine Eltern betrieben einen kleinen Bauernhof und wie alle Kinder zu der Zeit musste ich im Sommer kräftig zupacken, sobald es die Schule zuließ. Na ja, Landleben eben.

Aber eigentlich bin ich auch ein Weltbürger, hier in meinem Dorf an der Elbe. Denn mein Dorf heißt Brokdorf und ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen schon über unsere Felder getrampelt sind.

„Lass man Martin“, pflegte mein Vater oft zu sagen, „lieber zertrampelte Erde als verstrahlte Körper.“

Und dann wanderte sein Blick immer hinüber zu dem Ding. Das Ding – so nennen wir alle im Dorf das Atomkraftwerk. Jedenfalls alle die, die dagegen sind. Natürlich gibt es auch die, die es Atomkraftwerk nennen. Aber die finden das Ding ja auch ganz toll. Ich fand´s schon immer blöd. Wegen der Strahlung? Nee, damals noch nicht. Eher weil seit meinem sechsten Lebensjahr in meiner Familie über nichts anderes mehr geredet wurde als über dieses blöde Ding.

***

1972 begannen sie mit der Planung und von da an fand unser Dorf keine Ruhe mehr. Und meine bis dahin behütete Kindheit endete abrupt.

Auf einmal stand ich nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens meiner Eltern, war gar nicht mehr so wichtig. Plötzlich lief ich nur noch so nebenher.

Denn meine Eltern waren unter den ersten, die den Widerstand organisierten. Sie nahmen an den gesetzlichen Anhörungen vor dem Bau der Anlage teil, verteilten Flugblätter dagegen und luden zu Informationsveranstaltungen ein. Trotzdem wurde das Ding genehmigt und 1976 begannen sie mit den Bauarbeiten. Klammheimlich freute ich mich, dass all ihre Arbeit nichts genützt hatte.

„Hätten sie sich mal lieber weiter ausgiebig um ihren Sohn gekümmert“, dachte ich damals, „da hätte ich dann wenigstens was von gehabt.“

Kinder sind eben egoistisch.

Aber hatte ich ein paar Tage lang gedacht, nun wäre die Angelegenheit erledigt, merkte ich schon bald, dass sich mein Leben für immer geändert haben sollte. Denn nachdem die Bauarbeiten begonnen hatten, ging es bei uns erst richtig los.

Meine Eltern waren schon längst nicht mehr alleine mit ihrem Protest. Aus dem ganzen Land rückten sie an mit ihren Plakaten und Sprüchen.

„Atomkraft – nein, danke“ und „Wehrt euch, leistet Widerstand, gegen die Atomkraft im Land.“

Die Gegenseite war nicht minder erfinderisch: „Atomkraftgegner überwintern im dunklen Keller und mit kaltem Hintern.“

Auf jeden Fall fand ich es toll, dass jetzt so viele Leute in unser Dorf kamen. Endlich war mal was los bei uns, vor allem, wenn die nächste Demonstration anstand.

Dann rückten die seltsamsten Typen an: Langhaarige Männer in verbeulten Jeans mit selbstgestrickten Pullis, Frauen in selbstgebatikten Röcken und – ebenfalls – den unverzichtbaren selbstgestrickten Pullis.

Und alle kamen an unserem Hof vorbei. Auf ´ne Tasse Kaffee sozusagen. Wir lagen nämlich strategisch günstig auf dem Weg zum AKW.

Meine Mutter hat an solchen Tagen draußen vor dem Hof einen Tisch aufgebaut und Kuchen und Getränke verteilt. Und ich hab natürlich meinen Teil abbekommen.

Und dann wurde es erst richtig spannend. Wie so eine Art Fortsetzungskrimi, nur anders herum. Die Guten waren nämlich die Demonstranten und die Schlechten die Polizei. Diesen Eindruck hatte ich jedenfalls nach all dem, was meine Eltern mir so erzählten. Sie sind immer wütend geworden, wenn ich ihnen sagte, es wäre mal wieder Zeit für eine neue Demonstration, mir wäre schon ganz langweilig.

„Das ist doch kein Spiel, Martin“, schnauzte mein Vater mich daraufhin an, „hier geht es um Leben oder Tod.“

Mein Gott, dass er auch immer alles so dramatisieren musste.

„Und dass du mir ja nicht mitläufst“, schob meine Mutter noch hinterher, „das kann gefährlich werden und du bist noch viel zu klein dazu.“

Zu klein ist man als Kind ja ohnehin für alles, das kannte ich schon. Und vor allem ist man zu klein, wenn´s richtig spannend wird.

Natürlich bin ich immer mitgelaufen, auch gegen den Willen meiner Eltern. Mein Vorteil war, dass sie bei Demonstrationen mit ihren Besuchern so viel zu tun hatten, dass sie nicht richtig auf mich aufpassen konnten. Ein unbeobachteter Moment und schon war ich weg. Ich hielt natürlich einen sicheren Abstand zum Bauzaun des AKW. Weit genug entfernt jedenfalls, dass mir nichts passieren konnte, und nah genug dran, dass ich alles mitbekam.

***

Meine erste große auf diese Weise erschlichene Demonstration war die gegen den Baubeginn am 26.10.76. Ich heftete mich an die Fersen der Aktiven und machte mich auf zum Bauplatz. Schon von weitem konnte ich erkennen, dass der Platz von der Polizei wie eine Festung eingezäunt worden und mit Stacheldrahtrollen und Wassergräben gesichert war. Schlechte Chancen für die Demonstranten. Aber ich hatte sie unterschätzt.

Sie hatten genug Werkzeug dabei, um die Stacheldrahtrollen unschädlich zu machen. Blieb nur noch das Problem, unverletzt diese Nato-Drahtzäune zu überwinden, in denen man sich leicht verheddern konnte und die dann schwere Wunden verursachten.

Die Bauern und Anwohnern, die auf der Seite der „Guten“ standen, lösten das Problem mit einem Trick. Sie tarnten Teppiche als Transparente, so dass die Polizei keinen Verdacht schöpfte. Die Teppiche wurden dann von den Demonstranten über die Drähte geworfen und schon konnte man sie unverletzt überwinden.

Es gab auch Bauern, die den Aktiven halfen, über die Wassergräben zu gelangen, indem sie Leitplanken zerkleinerten und sie als Brücken über die Gräben legten. Auf diese Weise besetzten die Protestler schließlich den Platz.

Leider hatte die Polizei aber genug Wasserwerfer und Tränengas dabei, um sie wieder zurückzudrängen. Also 1:0 für die Polizei. Ein paar Tage später gab´s die Revanche. Es herrschte ein sprichwörtliches Sauwetter, Regen ohne Ende. Aber dadurch ließ ich mich nicht abhalten. Ehe meine Eltern es sich versahen, war ich schon wieder unterwegs.

Die „Guten“ hatten diesmal ihre Truppe auf 30.000 Mann aufgestockt, nicht nur Deutsche, auch jede Menge Teilnehmer aus den Nachbarländern. Schließlich sagten sie ja auch in Holland „Atomkraft – nej, tak“.

Zum Bauplatz konnte ich nicht direkt gelangen, denn die Polizei hatte Straßenkontrollen eingerichtet und das Gelände weitläufig abgeriegelt. Also lief ich zusammen mit den anderen entlang der Wassergräben über Schleichwege und Wiesen zum Ziel, gut mit Friesennerz und Gummistiefeln ausgerüstet.

Wieder hatten die Demonstranten sich Werkzeug eingepackt, wieder überwanden sie die Drähte der Zäune und die Wassergräben. Ich sah, wie es den Protestlern schließlich bei Einbruch der Dunkelheit glückte, einen großen Teil des Bauplatzes für das AKW zu besetzen.

Nun mussten noch Verpflegung und Matratzen organisiert werden. Das Matratzenschleppen überließ ich den Großen, aber vom Elternhof stibitzte ich jede Menge Verpflegung für die Besetzer. Schließlich wäre das ja auch im Sinne meiner Eltern gewesen. Viele Anwohner aus den umliegenden Dörfern taten dasselbe. Es herrschte eine euphorische Stimmung.

Aber nicht lange. Mittlerweile war ein Pastor eingeschaltet worden, um mit den Besetzern zu verhandeln. Ich hörte noch, wie die Polizei versicherte, dass sie nichts unternehmen würde. Beruhigt und glücklich begab ich mich auf den Heimweg. Ich hätte auch nicht viel länger bleiben können, sonst hätten sich meine Eltern ernsthaft Sorgen um mich gemacht.

Aus dem Radio erfuhr ich dann am nächsten Tag, dass nur wenig später Werkschützer und Polizei die Besetzer unter Einsatz von Tränengas und Knüppeln vertrieben hatten und die Polizei mit Wasserwerfern die Straßen frei geräumt hatte. Schade. 2:0 für die Polizei. Und erst einmal für längere Zeit keine Demo in Sicht.

Mir blieb also nichts anderes übrig, als so lange mit Anders, dem Sohn vom Nachbarhof, Polizei gegen Demonstranten zu spielen. Diese neue Variante löste unser altes Spiel Räuber gegen Gendarmen ab…

Die ersten Auseinandersetzungen hatten unser Dorf verändert und das bekam selbst ich zu spüren, so kindlich wie ich noch war mit meinen zehn Jahren. Das Dorf hatte sich in zwei Lager gespalten, das für und das gegen das AKW.

Und plötzlich durfte ich nicht mehr mit Anders spielen, weil seine Eltern für das AKW waren. Woran ich mich natürlich nicht hielt. Und wir galten auf einmal als Kommunisten. Dabei wählte mein Vater quasi von Geburt an die CDU.

Die AKW-Befürworter waren noch schlechter auf uns zu sprechen, als das Verwaltungsgericht Schleswig einen vorläufigen Baustopp verfügte, der im Februar 1977 nochmals verlängert wurde. Zunächst müsse die Entsorgungsfrage geklärt werden, erst dann könne weiter gebaut werden, beschloss das Gericht.

Die Befürworter sahen ihre Felle davonschwimmen, hatten ihnen doch das Land und der AKW-Betreiber kräftige Finanzspritzen für die Infrastruktur des Dorfes versprochen. In den Genuss des ersten Teils davon waren sie schon gekommen: ein großzügiges Schwimmbad mit Wellness-Bereich hatte man bereits errichtet. Wie gerne wäre auch ich damals dort schwimmen gegangen. Aber ich hatte viel zu viel Angst davor, dass mein Vater es erfahren würde.

„Wenn ich dich nur einmal in dem Drecksbad erwische“, polterte er, „kriegst du für den Rest des Monats Hausarrest.“

Also musste ich weiterhin in der Elbe schwimmen gehen, obwohl die doch mittlerweile das eigentliche Drecksbad war. Aber das sagte ich meinem Vater lieber nicht.

Während meine Mutter weiter Infoveranstaltungen organisierte, bastelte mein Vater an einem der ersten Windkraftwerke.

„Wenn wir denen nicht zeigen, dass Energie auch anders erzeugt werden kann, werden sie ihre AKWs ewig weiter bauen“, sagte er, und: „Wenn wir´s nicht machen, wird es keiner machen.“

Ich fand es toll, dass er sich so eine riesige Windmühle praktisch in seinen Garten stellen wollte. Ich half ihm nach Kräften dabei und kam mir vor wie auf einem Abenteuerspielplatz. Das Herumwerkeln bereitete mir jede Menge Spaß. Obwohl ich damals nicht glauben konnte, dass sein Plan funktionieren würde.

Aber ich hatte die Sturheit und Verbissenheit meines Vaters unterschätzt. Er machte sich bei den dänischen Nachbarn schlau, die schon länger Erfahrung mit Windkraft hatten. Und Stück für Stück wurde aus dem Spielzeug eine richtige Windkraftanlage.

Die Mitarbeit am Projekt meines Vaters war damals auch noch aus einem anderen Grund für mich wichtig: Ohne sie wäre ich der einzige in der Familie gewesen, der nichts Bedeutsames zu tun gehabt hätte. Schließlich waren meine Eltern wild entschlossen, Deutschland vor dem Strahlentod zu retten und konnten sich nicht großartig mit ihrem heranwachsenden Jungen beschäftigen.

Außerdem gab es zwischenzeitlich keine Großdemo und mir wäre sicherlich langweilig geworden, denn auf Dauer Polizei gegen Demonstranten zu spielen, erwies sich auch nicht gerade als spannend.

Bis es wieder so weit war, musste ich noch vier Jahre warten. Vier Jahre, in denen mich meine Eltern mit Infomaterialien zu den AKWs und ihren Gefahren traktierten. Doch auch ohne ihre tatkräftige Hilfe hörte und las ich in jener Zeit genug, um davon überzeugt zu sein, dass sie Recht hatten. Mittlerweile sah ich die Auseinandersetzung nicht mehr als Spiel an.

***

1979 ahnten wir alle, dass der trügerische Frieden in Brokdorf nicht lange halten und der Baustopp bald aufgehoben würde: Bund und Länder beschlossen den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Brennstäbe und planten ein Bundesendlager, das spätestens Ende der 90er Jahre betriebsbereit sein sollte. Und für den Entsorgungsnachweis sollte es künftig ausreichend sein, dass die Betreiber der AKWs den Verbleib der abgebrannten Brennelemente für die nächsten sechs Jahre im Voraus nachweisen konnten.

Nicht nur meine Eltern empörten sich darüber. Kein Wunder, bei einer Halbwertzeit der Radioaktivität von Plutonium von 24.110 Jahren, von Uran von 4,468 Milliarden Jahren oder noch besser, von Bismut von 19 Trillionen Jahren.

„Die Politiker spielen mit unserem Leben russisches Roulette“, sagte meine Mutter. „Sie wissen alle, dass etwas passieren kann, aber sie blenden die Folgen einfach aus.“

1980 wurde dann der Antrag für ein externes Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente in Gorleben gestellt und am 22.01.81 hob das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den Baustopp für das AKW Brokdorf auf – angeblich erkannte es Fortschritte bei der Lösung der Entsorgungsfrage.

Meine Eltern kochten vor Wut, genau wie ich und alle anderen AKW-Gegner. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir reagieren würden. Als Kiel am 18.02. die zweite Teilerrichtungsgenehmigung für das AKW erteilte, war es soweit. Die Vorbereitungen für eine Großdemonstration liefen auf Hochtouren. Wir wollten am 28.02. demonstrieren, der zuständige Landrat verbot jedoch die Demo. Aber allen war klar, dass sie ein solches Verbot nicht hinnehmen würden. So schnell würden sie sich nicht mundtot machen, von der Atomlobby nicht, nicht von den Politikern und auch nicht von der Justiz. Die Vorbereitungen liefen also weiter. Meine Mutter versuchte noch mehr Leute aus dem Dorf für die Demonstration zu mobilisieren, konnte aber kaum einen der Befürworter auf ihre Seite ziehen.

Viele meinten, Atomkraft sei eine absolut sichere Technik.

„Ich verstehe wirklich nicht, was du gegen Atomkraft hast“, sagte eine Nachbarin zu ihr. „Die Wissenschaftler sagen doch, es ist überhaupt nur alle 10.000 Jahre mit einem Unfall zu rechnen und nur alle eine Million Jahre mit einem Unfall mit Todesfällen.“

Ja, das besagte eine deutsche Risikostudie von 1979. Nur: Irren ist menschlich…

Aber diese Einsicht sollte noch eine Weile auf sich warten lassen. Einen Tag vor dem geplanten Protest hob das Verwaltungsgericht das Demonstrationsverbot zum größten Teil auf – doch nur wenige Stunden später, Samstagnacht, verhängte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg erneut eines für die ganze Region. Uns war das egal. Demonstrieren würden wir so oder so. Ich jedenfalls fieberte meiner ersten „legalen“ Großdemonstration entgegen. Denn diesmal hatte ich ganz offiziell die Erlaubnis meiner Eltern, daran teilzunehmen. Schließlich zählte ich inzwischen 15 Jahre. Ganz wohl war meinen Eltern bei ihrer Erlaubnis allerdings nicht. So hatte der damalige Innenminister Uwe Barschel (CDU) im Radio vor „gewalttätigen Reisechaoten“ gewarnt und mit mehr als 10.000 Beamten aus ganz Deutschland das bis dahin größte Polizeiaufgebot in der Geschichte der Bundesrepublik zusammengezogen.

Bei meinen Freunden stieß ich auf wenig Begeisterung, als ich sie fragte, ob sie mitkommen wollten.

„Was? Du willst zu den gewalttätigen Chaoten?“, musste ich mir anhören.

Ausgerechnet Anders, mit dem mir von Seiten meiner Eltern der Kontakt eigentlich verboten war, wollte mich begleiten. Logisch, dass ich mich nicht meinen Eltern anschloss, sondern mit ihm losmarschierte. Anders und ich hatten einen Treffpunkt auf dem Weg zum Wilster Marktplatz vereinbart, wo eine Kundgebung stattfand. Von dort machten wir uns auf zum Bauzaun. Uns beschlich beide ein ungutes Gefühl, denn wir taten schließlich etwas Verbotenes und die über uns kreisenden Hubschrauber sprachen eine deutliche Sprache. Trotzdem waren wir beide davon überzeugt, richtig zu handeln und etwas Wichtiges zu tun.

Unser Marsch wurde bei Dammfleth gestoppt, wo die Polizei eine Sperre aus Containern errichtet hatte, die eine Hundertschaft mit Wasserwerfern bewachte. Eine gespenstische Szene. Würde es hier zu den gefürchteten Auseinandersetzungen kommen?

Aber einige der Demonstranten verhandelten mit der Polizei und schließlich wurden alle durchgelassen, die sich von der Polizei auf Waffen kontrollieren ließen. Für mich war das in Ordnung, denn ich wollte ja eine friedliche Demonstration.

Wir schlugen uns weiter durch zum Bauzaun, wo schon Hunderte von Demonstranten Hundertschaften der Polizei gegenüberstanden. Mit mulmigem Gefühl sahen wir, wie die Polizei auf dem Bauplatz die stationären Wasserkanonen besetzte. Großraumhubschrauber des Bundesgrenzschutzes starteten und landeten. Wir beschlossen, zur Abschlusskundgebung etwa einen Kilometer nördlich des Bauzauns zu gehen. Hier erschienen uns die vernünftigeren Teilnehmer zu sein und wir waren in Sicherheit vor eventuellen Gewaltausbrüchen direkt am Bauzaun, zu denen es später dann tatsächlich kam.

Mit Erlaubnis der Polizei hatten die Aktiven einen Lautsprecherwagen zu diesem Platz fahren dürfen. Sie distanzierten sich von den militanten Demonstranten, beschlossen aber, auf ihre Rückkehr zu warten.

Wir waren froh, als es am frühen Abend wieder auf den Rückmarsch ging. Wir dachten, wir hätten die ganze Sache schon hinter uns gebracht, als wir plötzlich Hubschrauber über uns hörten. Kurz vor Dammfleth schnürte die Polizei den ersten Teil des Zuges ab, in dem sich der Lautsprecherwagen befand. Der Wagen wurde aus dem Zug isoliert und seine Insassen festgenommen.

Wir skandierten: „eins, zwei, drei, lasst die Leute frei!“

Und die Polizei antwortete mit: „zwei drei, vier die Leute bleiben hier!“

Man hätte Lachen können, wenn nicht der Hintergrund so ernst gewesen wäre.

Meine Eltern warteten schon unruhig auf mich zu Hause. Sie befürchteten, ich wäre in die gewaltsamen Ausschreitungen am Bauzaun geraten oder festgenommen worden. Erleichtert nahmen sie mich in die Arme.

Voller Freude hörten wir in der abendlichen Tagesschau, dass zu der Demonstration hunderttausend Teilnehmer gekommen waren. Damit war sie die bis dahin größte ihrer Art gegen Atomkraft in der Bundesrepublik. Zwar gab es am Bauzaun Ausschreitungen, doch im Wesentlichen blieb alles friedlich.

„Jetzt müssen sie endlich ihre Politik ändern“, sagte mein Vater euphorisch. „Kein Mensch kann jetzt mehr behaupten, dass der Bau der Atomkraftwerke von der Bevölkerung gewollt ist.“

Er sollte sich gründlich getäuscht haben. Der Bau des AKW Brokdorf jedenfalls ging munter weiter. Immerhin wurde aber kein neues AKW geplant. Ich fand, dass das doch schon ein Erfolg war und kam mir wie ein Held vor. Umso mehr, als das Bundesverfassungsgericht 1985 urteilte, dass das Verbot der Demonstration 1981 unrechtmäßig war.

***

Der Alltag holte uns schnell wieder ein. Und irgendwie bröckelte der Protest gegen Brokdorf ab. Es wurde normal, dass man dort baute. Die Schlacht schien geschlagen und verloren und die Sache für mich damit erledigt. Ich befand mich mitten in der Pubertät und hatte weiß Gott andere Sachen zu tun, als mich für diese hoffnungslose Sache meiner Eltern zu engagieren.