Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Sprache: Französisch

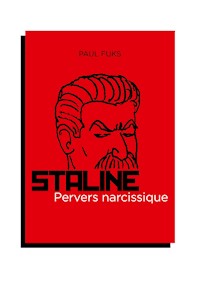

Pour comprendre Poutine, il faut connaître Staline, son modèle. Ce livre démontre que Staline n'était pas paranoïaque, mais un grand pervers narcissique. Ni Staline, ni Poutine n'ont l'excuse du délire paranoïaque. Ce qui aggrave leur responsabilité. Puisqu'il arrive, de nos jours, qu'un dictateur déchu comparaisse devant un tribunal, cette nuance diagnostique n'a rien de byzantin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sous quelles figures d’étoiles

Sommes-nous nés pour notre malheur ?…

C’était le temps où le seul à sourire

Était le mort, heureux d’être en repos.

Anna Akhmatova, Requiem

Sommaire

LE DIAGNOSTIC DE LA PARANOÏA STALINIENNE

LA MEFIANCE NECESSAIRE

DES DEFINITIONS PRECISES S’IMPOSENT

À PROPOS DES ARCHIVES SOVIETIQUES

POUR CEUX QUI N’AURAIENT PAS EU LE PLAISIR D’APPROCHER STALINE

COMMENT DEVIENT-ON UN HOMME PAREIL ?

UNE CROYANCE PERSE

LA VIE PRIVEE

LE FAIT LE PLUS MARQUANT QUI SIGNE LA PERVERSION NARCISSIQUE DE STALINE

ANÇONS DANS LA BIOGRAPHIE DU GRAND GUIDE DU PROLETARIAT INTERNATIONAL

REVOLUTIONNAIRE OU TSAR ROUGE ?

LE DISCOURS DU GENIAL CONSTRUCTEUR DU SOCIALISME

L’INVERSION DES ROLES

VERITE DU PERVERS ET REJET DU REEL

LE CULTE DE SA PERSONNALITE

LE « PLUS GENIAL DE TOUS LES HOMMES » S’AMUSE

LES LOUPS

LE REVE DE MOLOTOV

LA « PARANOÏA GALOPANTE » DE LA FIN DE VIE

ALLONS, « IL FAUT SAVOIR TERMINER UN LIVRE !»

BIBLIOGRAPHIE

Contrairement à ce qui est généralement admis, Staline n’était pas un paranoïaque, mais un grand pervers narcissique1. Voici pourquoi.

Mais d’abord, qu’est-ce que cela change que Staline ait été pervers plutôt que paranoïaque ? À première vue, rien. Sinon que la recherche de la vérité est un impératif et qu’il est préférable qu’un diagnostic soit juste. On peut espérer qu’une meilleure connaissance de la psychopathologie de ce personnage pourrait contribuer à nous protéger de ses semblables en mobilisant une vigilance particulière dans le champ politique. Elle pourrait aussi nous aider à accéder à cette éthique, prônée par le psychanalyste Yves Prigent dans La cruauté ordinaire2, « de l’honneur et de l’horreur » – l’éthique de ce que l’on n’accepte pas et de ce que l’on ne supporte pas.

Le mot pervers jouit actuellement d’une vogue3 qui découle d’un affaiblissement du sens : les individus complexes, ambigus, rusés, malicieux, vicieux, matois, provocateurs, retors, sournois, cyniques, insidieux, calculateurs, roublards, ficelles, tordus, roués, etc., sont facilement qualifiés de pervers. Ces acceptions banales, relativement bénignes, évacuent la nocivité spécifique de la perversion dont rendent compte les définitions du dictionnaire Le Petit Robert :

Pervers : qui est enclin au mal, se plaît à faire le mal ou à l’encourager.

Perversion : changement en mal.

Pervertir : faire changer en mal, rendre mauvais.

Perversité : goût pour le mal, recherche du mal.

L’étymologie latine de ces mots est pervertere : renverser, retourner.

Ce « goût pour le mal » indique la gravité du problème, car pour ce qui est de Staline, ce goût fut extrême, le mal causé énorme - pire que ce que l’on peut imaginer de pire - et toute atténuation du diagnostic revient à une complaisance.

Je me garderai de prendre position dans le débat qui divise certains historiens sur l’essence du stalinisme, à savoir : laquelle fut première, la « paranoïa personnelle » du dictateur ou la « paranoïa institutionnelle » du système bolchevique ? Si l’on considère la psychologie des acteurs de l’Histoire comme secondaire quant à la genèse d’un régime politique, cette dimension, même secondaire, n’en existe pas moins et, de ce fait, mérite d’être étudiée. Quelle que soit la place qu’on lui accorde, je propose de réfléchir sur le soubassement psychologique des conduites de Staline. Ainsi, une attention toute particulière sera portée aux propos tenus en privé4, là où, notre personnage n’étant pas en représentation, une part de sa personnalité intime s’est laissée entrevoir, sans masque.

1 Les perversions sexuelles n’ont pas concerné Staline. Hétérosexuel, alliant virilité et pruderie, machiste à la mode géorgienne et appréciant la compagnie des femmes, il a passé sa vie politique dans un milieu exclusivement masculin. Le pervers sexuel de la bande du Bureau politique était Beria, qui était un violeur notoire.

2 PRIGENT Yves, La cruauté ordinaire, Éditions Desclée de Brouwer, 2003.

3 Celle du mot parano lui fait écho.

4 Propos qui n’ont rien à voir avec les « petites phrases » de nos hommes politiques actuels qui sont, elles, destinées à être divulguées.

LE DIAGNOSTIC DE LA PARANOÏA STALINIENNE

Ce diagnostic a été mentionné pour la première fois, en 1953 en France, dans un article de la revue Est et Ouest, sous le titre Le cas pathologique de Staline, avec pour sous-titre Un Caligula à Moscou, signé par Boris Souvarine et Nicolas Volski.

L’article relate que des hauts fonctionnaires du Guépéou, venus à Paris en 1937 pour l’inauguration du pavillon soviétique à l’Exposition internationale, avaient eu l’occasion de s’entretenir avec les docteurs Levine et Pletniev5 , médecins traitants des plus hauts dirigeants du régime. Ceux-ci « […] avaient diagnostiqué chez Staline une psychose paranoïaque et en avaient fait la confidence à des responsables haut placés, et ce dans une ville où les murs avaient beaucoup d’oreilles. Ils devaient payer cher leur diagnostic. » Les auteurs de l’article citaient également le docteur Henri Baruk6, qui décrivait parmi les syndromes paranoïdes « le besoin impérieux de domination, la haine pathologique, la conscience morale anesthésiée, aboutissant à des réactions criminelles. » Une autre source citée, non nommée, ajoutait certaines caractéristiques connexes : « l’égoïsme exagéré, l’orgueil, la susceptibilité, la méfiance et des perversions de facultés logiques. »

Selon les auteurs de Caligula : « Cette maladie de toute évidence serrait Staline dans son étau en 1936 et davantage encore en 1938, époque de la sanglante épuration organisée et des exterminations massives, événements dont personne n’a encore compris l’origine et dont les motifs ne souffrent aucune explication raisonnable, sociologique et politique, pour la bonne raison que cette explication est ailleurs. »

Ils mentionnaient l’amélioration de l’état mental du « malade » durant la guerre, les chefs d’État alliés n’ayant rien décelé d’anormal dans son comportement lors des conférences internationales de Téhéran, de Yalta et de Potsdam. Pour expliquer ce fait, ils complétèrent leur diagnostic de paranoïa par celui de « schizophrénie avec dédoublement de la personnalité ».

Or cette extension du diagnostic est bien embarrassante. En effet, l’association de ces deux pathologies lourdes présente l’inconvénient d’être peu compatible avec la conquête du pouvoir et son exercice à la tête d’une nation immense, sans compter les victoires politiques et militaires grâce auxquelles un pays profondément arriéré a pu accéder - à marche forcée et à un prix exorbitant ! - au statut de grande puissance7.

Il faut préciser qu’après cet article princeps, plus personne – pas même son auteur Boris Souvarine dans ses écrits ultérieurs - n’a plus fait mention ni de schizophrénie ni de dédoublement de la personnalité au sujet de ce singulier patient8.

Par ailleurs, il est savoureux de voir accolé à Staline le diagnostic de schizophrénie que la psychiatrie soviétique, sous le règne de Brejnev, infligeait aux opposants politiques.

Enfin, selon Arcadi Vaksberg, ce serait le neuropsychiatre russe Vladimir Bekhterev qui, le premier, en 1927, aurait divulgué le diagnostic de paranoïa, puis serait mort deux jours plus tard alors qu’il était en parfaite santé – empoisonné dit-on…

Si je reviens aujourd’hui sur la paranoïa de Staline, c’est que, depuis la première formulation de ce diagnostic dans les années trente, une nouvelle entité nosologique a été décrite en 1986 par le psychanalyste français Paul-Claude Racamier : la perversion narcissique. S’il est parfois difficile de différencier cliniquement la paranoïa de la perversion narcissique, cette dernière, dans notre cas précis, correspond beaucoup mieux aux observations des témoins et aux propos recueillis – tout en faisant l’économie de l’acrobatique ajout de la schizophrénie.

Selon les données de la psychiatrie de l’époque, les deux pathologies étant encore confondues, le diagnostic des docteurs Levine, Pletniev et Bekhterev était tout à fait fondé et aucun praticien, avant les travaux de Paul-Claude Racamier, n’aurait pu en poser de plus juste. Le présent travail ne vise qu’à l’actualiser.

Pour les biographes de Staline, la paranoïa est un fait admis d’évidence en raison des innombrables complots dont il se prétendait la cible, lui, comme le petit cercle des dirigeants de haut rang9. Le caractère invraisemblable des accusations et des aveux extorqués sous la torture a fortement contribué à faire de cette conviction un lieu commun. De plus, la notoriété des médecins à l’origine de ce diagnostic a nécessairement fait autorité. Selon les périodes étudiées, ce terme désigne tantôt une méfiance excessive, tantôt un délire de persécution. Ainsi Staline aurait présenté toutes les nuances de la paranoïa allant du simple trait de personnalité au franc délire. Cela mérite examen.

Mais avant d’aborder la psychopathologie du personnage, il importe de rappeler que, dans le contexte historique qui fut le sien, la méfiance n’était pas toujours pathologique.

5 Comme ces deux médecins, relate Jean-Jacques Marie, avaient refusé de signer un acte de décès certifiant que Nadejda, l’épouse suicidée de Staline, était morte d’une crise d’appendicite aigüe, le veuf s’est souvenu d’eux et, lors du procès de Boukharine, ils furent condamnés sous l’accusation aberrante d’avoir empoisonné Gorki et quelques autres.

6 Henri Baruk, chef de service à Saint-Maurice et professeur à la faculté de médecine de Paris.

7 Cette psychiatrisation du cas Staline n’a rien à voir avec celle de Nikita Khrouchtchev, dans son Rapport secret au XXe congrès du PCUS en février 1956, qui visait à autoamnistier le parti communiste en le désolidarisant de Staline et de ses crimes – le stalinisme n’ayant été, selon le mot de Palmiro Togliatti, qu’« un abcès sur un corset ».

8 Dans son émission Répliques, du 24 mars 2012 sur France-Culture, Alain Finkelkraut tente de surmonter la difficulté en parlant de « perversion de sa paranoïa », puis en évoquant « ce mélange de paranoïa et de cynisme incompréhensible ».

9 Le fait est que la plupart des dirigeants du Kremlin étaient réellement menacés de mort en permanence, non par de méchants comploteurs sournoisement manipulés depuis l’étranger, mais par Staline lui-même.

LA MEFIANCE NECESSAIRE

Pour survivre et durer, il est certain qu’un homme comme Staline a dû se façonner une cuirasse caractérielle faite de perpétuelle méfiance. Ayant passé sa jeunesse, de 1901 à 1917, dans les conspirations de la clandestinité, traqué constamment par l’Okhrana, la police politique du tsar, il a connu un bon nombre d’emprisonnements, quelques-uns brefs, d’autres suivis d’exil en Sibérie, d’autres encore abrégés par une évasion10.

Il dut sa dernière arrestation et son exil sibérien de 1913 à la dénonciation par Roman Malinovski, militant bolchevique très apprécié par Lénine, par lui-même et… agent de l’Okhrana. On comprend que cet homme-là, hors de toute pathologie, avait toutes les raisons de développer une méfiance permanente à l’égard de tout ce qui bougeait autour de lui. Les rapports de police, cités par François Kersaudy, notaient : « Les filatures montrent qu’il agit très prudemment et se retourne constamment dans la rue. »

On sait ce qu’il en est de la lutte pour le pouvoir dans nos démocraties aux institutions stables et aux mœurs policées, on imagine ce qu’il en fut à cette époque pleine de furie et de fracas où la vie humaine ne valait pas un kopeck. « Dans ce pays où, écrit Vladimir Fédorovski, la violence est une tradition », craindre un attentat ne relevait donc pas du délire. Y ont été assassinés par des révolutionnaires : – le tsar Alexandre II en 1881, – le grand-duc Serge, gouverneur de Moscou et oncle du tsar, en 1905, – le ministre de l’Éducation, Bogolepov en 1901, – les deux ministres de l’Intérieur, Dmitri Sipiaguine en 1902 et Viatcheslav Plehve en 1904, – le gouverneur général russe de Finlande en 1904, – le prince Nakachidzé, gouverneur de Bakou, en 1905, – le général Fiodor Griazanov, surnommé « le boucher de Tiflis », commandant des cosaques, en 1906 – le Premier ministre Stolypine en 1911 – et bien d’autres de moindre importance. Sans oublier Lénine qui échappa le 30 août 1918 à un attentat (trois coups de feu, dont deux qui l’atteignirent, tirés par Fania Kaplan, sommairement exécutée peu après). Sans oublier non plus, le frère aîné de Lénine, Alexandre, pendu pour une tentative d’assassinat manquée contre le tsar Alexandre II, alors que le futur révolutionnaire n’avait que 17 ans.

Quand on découvre avec quelle relative facilité ces attentats ont été commis, on comprend qu’accédant au pouvoir, Staline ait eu, sans pathologie mentale, de bonnes raisons pour ne jamais baisser sa garde.

À partir de 1929, avec le “Grand Tournant”, le pouvoir de Staline ne lui fut plus contesté. Néanmoins, dans les années vingt, plusieurs fois il s’est vu au bord de l’abîme. Chaque fois, il ne dut son salut qu’à la pusillanimité ou à la sottise de ses adversaires. Plus tard, investi du pouvoir absolu, il avait suffisamment de connaissances historiques pour savoir qu’une telle position fascine les tyrannicides ; aussi s’est-il appliqué à attiser les rivalités entre ses courtisans et candidats successeurs – qui s’épiaient et se neutralisaient en se dénonçant mutuellement.

Il est donc indéniable que – menant sa vie avec un cynisme absolu, transgressant toute éthique, ne reculant devant aucun crime pour consolider son autorité –, se méfier systématiquement de tout le monde ne relevait pas d’un délire, mais d’une élémentaire clairvoyance. On ne passe pas son temps à traquer et à liquider ses rivaux, comme à humilier et à trahir ses protégés, sans craindre avec raison que des comploteurs résolus puissent surgir à tout moment et de tout côté. Quand on emploie le poison pour les autres, on ne peut que le craindre pour soi. Lorsqu’on déploie une telle nocivité à si grande échelle – en y trouvant sa jouissance –, redouter des ennemis à la même échelle relève du simple bon sens, d’une juste lucidité, et chercher à porter le fer préventivement, est tout à fait pertinent. Beria, Khrouchtchev et Gorbatchev ont payé cher de ne pas avoir frappé les premiers leurs adversaires. « Car dans tout système dictatorial, écrit Vladimir Fédorovski, les tyrans ne conservent le pouvoir que par le crime. »

Quant à la façon – si obsessionnelle qu’elle en paraît extravagante – dont Staline était mobilisé contre Trotski en exil, Jean-Jacques Marie l’explique ainsi : « Paranoïa ? En réalité, Staline tire les leçons des événements révolutionnaires de 1917 : en février, les bolcheviks étaient un petit parti de 4 000 à 5 000 adhérents entretenant des liens assez lâches dans une demi-douzaine de pays européens, et dont beaucoup de militants étaient soit mobilisés, soit arrêtés. » Et Staline savait qu’en octobre de cette même année, Trotski, rallié à Lénine, avait organisé et facilement réussi la prise du pouvoir des bolcheviks. Staline ne pouvait pas négliger la menace trotskiste malgré ses effectifs faibles et dispersés, ni celle de tout autre opposition même minime. Tout était possible, donc à craindre : une chirurgie préventive s’imposait.

Staline n’était pas dupe des ralliements obtenus par la peur : il savait ses adversaires attendant leur heure et prêts à l’abattre à la première occasion – selon sa propre stratégie.

Sans cette méfiance extrême, ses chers camarades ne se seraient pas gênés pour se débarrasser de lui. Derrière les belles unanimités de façade, une opposition plus ou moins souterraine a longtemps existé : en 1932, la « Plateforme Rioutine11 » avait demandé explicitement la mise à l’écart de Staline ; un bloc de staliniens « modérés » n’approuvaient pas automatiquement les décisions du Chef et surtout refusaient la mise à mort des opposants membres du parti ; en 1934, au XVIIe congrès dit « Congrès des vainqueurs », malgré le déchaînement du culte de sa personnalité, Staline ne fut réélu au Comité central qu’en dernière position, ce qui le convainquit de l’urgence à épurer. Il ne délirait pas : des ébauches d’opposition se manifestaient sur des bases politiques, idéologiques ou nationalistes ; des petits groupes clandestins cherchaient à se constituer un peu partout. Mais la peur de la délation était telle qu’il était plus prudent de dénoncer avant de l’être. C’est pourquoi les projets visant à le destituer n’ont jamais pu dépasser le stade de la velléité. Outre les membres du parti, une grande partie de la population, ayant subi une altération du sens moral, a été piégée par une complicité paralysante. Ainsi la perversion narcissique du Grand Guide est devenue le principe organisateur de la société soviétique tout entière. « L’idée de vigilance selon Staline transforma notre monde en un asile de fous, où tout le monde était encouragé à rechercher des faits inexistants chez tout le monde » a expliqué Khrouchtchev dans ses Souvenirs.

Il serait faux de se représenter l’ensemble des dirigeants du jeune État soviétique comme un groupe fraternel de camarades unis par un idéal généreux qu’un Staline sanguinaire serait venu décimer. D’avoir été assassinés confère aux compagnons de Lénine un statut de martyr. Or, ces braves gens ont tous ardemment participé à la cruauté de la révolution, à l’instauration de la terreur de masse et de l’arbitraire systématique, aux massacres de la guerre civile, à l’assassinat des Romanov, à la non-divulgation du Testament de Lénine12, à la divinisation de ce dernier et au début du culte de Staline, à la collectivisation forcée, à l’extermination des koulaks et autres « ennemis de classe », aux déportations massives, à la création du Goulag, à l’organisation de la « famine de terreur » en Ukraine de 1932-1933 (6 à 11 millions de morts selon les historiens), etc. « Nul d’entre eux n’a de conceptions essentiellement nouvelles, d’idéaux différents » remarquait Milovan Djilas 13 . À l’exception d’Ordjonikidze, qui en est mort, aucun membre du Bureau politique n’a opposé de résistance au terrorisme d’État, chacun faisant preuve de « vigilance » et manifestant à qui mieux mieux sa fidélité servile au « Guide ».

Prêts à massacrer au nom de leur utopie, ils ont tous déclaré, chacun à sa façon : « Nous construirons le communisme quels que soient les difficultés et le nombre des victimes. » Simon Sebag Montefiore rapporte un des mots d’ordre de Lénine : « Lançons une terreur de masse impitoyable contre les koulaks. Mort aux koulaks ! » et cette charmante maxime : « Une révolution sans pelotons d’exécution n’a aucun sens. » C’est Zinoviev, rapporte Richard Pipes, qui, le 17 septembre 1918, a affirmé : « Sur les cent millions d’habitants que compte la Russie soviétique, nous devons en entraîner avec nous quatre-vingt-dix millions. Quant au reste, nous n’avons rien à leur dire. Ils doivent être réduits à néant. » Et Krylenko, futur procureur général, de s’exclamer : « Nous ne devons pas seulement exécuter les coupables. L’exécution des innocents impressionnera bien davantage les masses. » Dzerjinski, fondateur de la Tcheka14 en décembre 1917 et artisan de la Terreur Rouge en septembre 1918, a lancé : « Pour ceux qui ne sont pas de notre avis, quatre murs, c’est trois de trop. » Et, selon Boris Bajanov, Trotski a proclamé : « Nous ne nous laisserons arrêter par rien. S’il faut anéantir des millions d’hommes, nous les anéantirons ! » Toujours Trotski : « Nous devons mettre fin une fois pour toutes au bavardage papiste et quaker sur le caractère sacré de la vie humaine. » À Dzerjinski demandant quoi faire du million de cosaques prisonniers, relate Arkadi Vaksberg, Lénine rétorqua : « Les fusiller jusqu’au dernier ». Nathalie Zaltzman rapporte que lorsqu’on lui proposa de nommer le commissariat à la Justice « Commissariat à l’extermination sociale », Lénine répondit : « Excellente idée ! C’est exactement comme ça que je vois la chose. Malheureusement, on ne peut pas l’appeler ainsi. »

Deux semaines après la prise du pouvoir par les bolcheviks, Gorki écrivait : « Lénine et Trotski n’ont aucune idée de la liberté et des droits de l’homme. Ils sont déjà corrompus par le sale poison du pouvoir. » En 1919, Lénine dut menacer Gorki de mort s’il continuait à dénoncer les arrestations et la répression.

On le voit, avant même l’entrée en scène de Staline, l’enjeu révolutionnaire légitimant toutes les exactions, cette révolution générait déjà un climat très particulier15.

Les « vieux bolcheviks » ont assez bien supporté les exécutions des débuts du régime, puis les crimes de Staline, tant que les éliminations ne touchaient pas les membres du parti. Tous ont soutenu l’idée selon laquelle « le Parti a toujours raison » – le Parti, c’est-à-dire Staline, et, après l’élimination de celui-ci, eux bien sûr, selon l’ambition de chacun. Tous ont prôné la « discipline de fer » dans le cadre du monolithisme léniniste. Tous ont rejeté la démocratie comme émanation de la bourgeoisie honnie. Tous ont accepté que les procédures de fonctionnement prévues par les statuts du parti soient enfreintes. Aucun ne s’est opposé au développement de la police secrète, ni ne s’est élevé contre les premiers procès truqués. Ils ont toléré sans broncher, et approuvé, l’exécution de leurs alliés. Il leur a fallu se sentir personnellement menacés pour s’émouvoir des agissements du despote, mais c’était alors trop tard. Tant qu’ils étaient du bon côté du manche, ils ont su, eux aussi, en vrais bolcheviks, se montrer cruels. La fameuse omelette, n’est-ce pas… En russe, on dit : « Quand on coupe du bois, les copeaux volent ». Ou encore, selon la formule de Staline : « Quand on a coupé une tête, il ne faut pas regretter les cheveux16.»

Éternels rivaux, tout à fait complices et tout aussi impitoyables, ils ont résolument soutenu Staline contre Trotski. Puis, selon les circonstances, ils se sont alliés, affrontés, dénoncés, ils ont témoigné à charge les uns contre les autres, entre amis devenus ennemis, s’humiliant et s’avilissant, chacun pour sauver sa peau17.

Chacun des leaders avait convoitée la place de Grand Chef de la Révolution rouge. Ils avaient laissé à Staline le secrétariat général du Comité central, poste subalterne à leurs yeux, contents de se décharger sur lui des corvées administratives liées au fonctionnement de l’appareil du parti, chacun croyant pouvoir l’utiliser selon ses intérêts, se réservant la popularité, l’ivresse des tribunes et le prestige des belles contributions théoriques. Mais quand il aurait fallu comprendre, ils n’ont pas compris, quand il aurait fallu agir, ils n’ont pas osé, pas su, pas pu. En fin de compte, le lourdaud, le terne, le taiseux, le médiocre a été le plus roué et l’a emporté sur ces hommes, brillants théoriciens, le surpassant sous bien des rapports, mais timorés et piètres politiciens.

Dans cette épouvantable histoire, il n’y a pas eu un méchant Staline contre d’aimables humanistes, paisibles démocrates de surcroît. Chacun de ses rivaux, à son heure, s’est plu à brandir les foudres révolutionnaires. « Sous la dictature du prolétariat, il peut exister deux, trois, voire quatre partis, mais à condition que l’un soit au pouvoir et les autres en prison. » ont dit Tomski et Boukharine, l’un paraphrasant l’autre, puis liquidés chacun à son tour.

« Trotski, selon Boris Souvarine, était persuadé que toute difficulté, toute résistance pouvait être surmontée par ce seul mot : "Fusillez". Lénine aussi n’avait que cet ordre à la bouche.

Boris Bajanov révèle que, fin 1927, le jour où il fut exclu du parti, Trotski s’est exclamé en fixant le groupe de Staline : « Nous vous fusillerons tous. Oui, nous ferons cela ! Vous aussi vous voudriez nous fusiller, mais vous n’oserez pas. Nous, nous l’oserons, car ce sera la condition indispensable de la victoire ! » Trotski l’a rêvé, Staline l’a fait…

Les intrigues, les oppositions, les ébauches de conspirations contre Staline, émanant du sommet même du parti, n’ont donc pas été imaginaires et ont donné lieu à d’âpres affrontements très réels, où la question de la destitution de Staline était constamment posée et où la mort était promise. En 1934 au "Congrès des vainqueurs", Kirov fut le candidat le mieux élu avec seulement trois votes négatifs, alors que, sur 1 225 délégués, 292 votants avaient rayé le nom de Staline. Ce dernier décida de ne laisser que trois voix contre lui et de faire détruire les autres bulletins. « Ce qui compte, ce ne sont pas les bulletins qu’on met dans l’urne, mais ceux qui en sortent »18 se plaisait-il à répéter, cite François Kersaudy.

Staline a systématiquement décimé la vieille garde des compagnons de Lénine et tous les acteurs de la révolution, car ceux-ci, peu disposés à l’obéissance systématique et au culte du chef, refusaient de se rallier à lui – leur mépris envers lui égalant l'exécration que celui-ci leur vouait. « Nous anéantirons tous ces ennemis, même s’ils sont de vieux bolcheviks, nous anéantirons tous leurs parents, toute leur famille. Nous anéantirons tous ceux qui, par leurs actions et pensées (oui, pensées), nous résistent. » a-t-il confié le 7 novembre 1937, à Gueorgui Dimitrov, nous relate Tsvetan Todorov.

Bien qu’il n’existât aucune preuve qu’un attentat sérieux ait jamais été projeté contre Staline, affirme Robert Conquest, et bien que les possibilités pratiques en aient été nulles, l’espérance d’un attentat n’en existait pas moins. Des chansons circulaient dans les milieux populaires, des langues se déliaient imprudemment – la vodka, bien sûr ! – laissant le champ libre aux vœux de mort. Après l’assassinat de Kirov, il y eut des flambées de joie dans l’opinion publique : « Il aurait mieux valu tuer Staline que Kirov » et des couplets ont circulé clamant « Ils ont tué Kirov, Staline est le prochain », « On a tué le chien Kirov, reste le chien Staline », etc. Boris Souvarine ajoute : « Quand fut tué Kirov, les ouvriers de l’Electrozavod rayonnaient de joie. Ils souhaitaient le même sort à Staline. Et néanmoins, ils votaient en chœur les résolutions bolchevistes… » C’est l’omniprésence de la police secrète et la délation de tous par tous, obligatoire, érigée au rang de vertu civique et de mode de survie, qui ont permis de démanteler tous les projets dès leur ébauche – le plus souvent même avant : au stade de la confidence à un ami.

Molotov a confié au journaliste Félix Tchouev que, le 1er mai 1953, Beria s’est vanté d’avoir empoisonné le Guide : « C’est moi qui l’ai éliminé… Je vous ai tous sauvés ! » Vrai ou faux ? Qui peut croire que Beria aurait hésité à le faire s’il avait pu ? Et Staline le savait, bien sûr.

Si certaines tentatives d’opposition furent réelles, c’est la propagande qui leur a conféré une ampleur relevant de l’imaginaire. Les accusations et les aveux, d’une invraisemblance touchant à l’absurde, déformaient de pauvres petits faits travestis et gonflés jusqu’à la caricature en vue de leur exploitation politique par un Staline virtuose. Isaac Deutscher, dans son Staline, a relevé non sans humour : « Si ces accusations qui s’accumulaient de procès en procès avaient été fondées, il aurait été impossible d’expliquer l’existence et la survivance de l’État soviétique. »

Néanmoins, derrière l’unanimité forcée, certaines consciences restaient éveillées, des intellectuels, des artistes osaient faire preuve d’indépendance d’esprit – voyez Mikhaïl Boulgakov, Boris Pilniak, Ossip Mandelstam, Isaac Babel, Anna Akhmatova, Vassili Grossman, Varlam Chalamov, Alexandre Soljenitsyne, et d’autres. Les soldats de retour du front, qui n’hésitaient pas à parler, étaient susceptibles de s’opposer et de conspirer. Il importait donc, par précaution, d’abattre quiconque était susceptible de bouger le petit doigt, quitte à tuer mille innocents pour supprimer un seul ennemi potentiel. L’éventualité valait culpabilité. « Qui va se souvenir de cette racaille dans dix ou vingt ans ? Personne. » affirmait l’Ami du peuple, rapporte Simon Sebag Montefiore. Sophie de Lastours relate que, réclamant plus de dénonciations dans l’Armée rouge, Staline a exigé : « Même si ce n’est la vérité que dans la proportion de 5 %, c’est toujours ça. » Un jour, Iejov ayant envoyé une liste de noms avec ce mot : « À arrêter éventuellement ; à vérifier. » Staline répondit : « Ne vérifiez pas, arrêtez. »

Pour lui, tant dans la conduite des opérations militaires que de celles du gouvernement ou du parti, le coût humain n’entrait pas en considération. « Les Nord-Coréens, a-t-il expliqué à Chou En-lai, pouvaient continuer à se battre indéfiniment parce qu’ils "n’y perdaient rien, sauf leurs hommes" »19. Qu’importe si, à la veille de la guerre, les principaux chefs de l’Armée rouge, hommes de caractère et chevronnés, sont décimés20, pourvu que leurs remplaçants, inexpérimentés, serviles, éperdus de reconnaissance pour leur promotion fulgurante et connaissant le sort de leurs prédécesseurs, soient apeurés et incapables de la moindre initiative. Qu’importe si la productivité du travail est trois à quatre fois inférieure à celle des pays capitalistes. Qu’importe les revers militaires initiaux, si graves soient-ils, si son pouvoir est préservé de la menace bonapartiste qui l’obsède21 . Nulle divagation morbide, simplement un effroyable calcul parfaitement réfléchi, froid, répété, méthodique – en un mot, pervers.

« La perversité ne provient pas d’un trouble psychiatrique, explique Marie-France Hirigoyen, mais d’une froide rationalité combinée à une incapacité à considérer les autres comme des êtres humains. » Compte tenu de la psychopathologie collective de l’époque, la méfiance a donc été une exigence vitale, mais elle n’absout pas les crimes.

D’où la nécessité d’aborder le domaine de la psychopathologie individuelle avec des idées claires.

10 Comme les résultats des plans quinquennaux, le nombre des arrestations et des évasions du grand Staline est allé croissant au fil des années et des biographies officielles. De 5 arrestations et 4 évasions dans la première biographie autorisée en 1927, elles passèrent en 1935 à 6 et 5 dans l’hagiographie de Barbusse, puis en 1939, pour son 60è anniversaire, à 7 et 6. (Pierre Du Bois de Dunilac, Simon Sebag Montefiore). On se prend à regretter que notre sympathique héros n’ait pas vécu plus vieux : quel score fabuleux n’aurait-il pas atteint…

11 En 1932, Martemyan Rioutine écrivit et fit diffuser clandestinement un texte dont le contenu n’est connu que par des témoignages. Il y préconisait le renversement de Staline décrit comme « le mauvais génie de la Révolution russe […], mû par sa soif de vengeance et son appétit de pouvoir [...], qui a conduit le pays au bord de l'abîme ».

12 Sachant sa fin prochaine et jugeant Staline « trop brutal », Lénine avait proposé de réfléchir au moyen de le remplacer au secrétariat général par un camarade « plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades ». Trois lettres constituent le Testament de Lénine, longtemps tenu secret.

13 Milovan Djilas, homme politique yougoslave. D'abord proche de Tito, il devint un des critiques les plus convaincus du système communiste et du stalinisme.

14 La Tchéka, police politique bolchevique créée en décembre 1917 (presque aussitôt après la prise du pouvoir) sous l'autorité de Félix Dzerjinski, qui proclamait que « la contrainte prolétarienne sous toutes ses formes, en commençant par les exécutions capitales, constitue une méthode en vue de créer l'homme communiste ».

15 Précisons que, dans le même temps, les armées blanches n’étaient guère plus délicates.

16 Toutes les citations de Staline apparaîtront en italiques.

17 Selon Boris Souvarine, Rakovski commentait l’époque en ces termes : « Il est difficile de dire qui a le plus perdu le sentiment de sa dignité, de ceux qui s’inclinent humblement sous les sifflets et les huées, laissant passer les outrages dans l’espoir d’un avenir meilleur, ou de ceux qui, dans le même espoir, profèrent ces outrages en sachant d’avance que l’adversaire doit céder. »

18 Étonnante paraphrase de la parole de Jésus (Mathieu 15-11) que le jeune Joseph a forcément apprise au cours de ses années de séminaire : « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort de sa bouche. » Quand Jésus fustige certains afin qu’ils s’amendent, Staline use de la même opposition verbale pour vanter une fraude : parfait exemple de retournement pervers.

19 Le bilan de cette guerre de Corée est estimé à 2 millions de morts civils et militaires.

En 1937-38, lors de la Grande Terreur, environ un million et demi de personnes fut exécuté. Staline signa de sa main les listes de condamnations à mort de presque trente-neuf mille personnes. N’a-t-il pas énoncé cette fameuse phrase : « Un mort, c’est dramatique ; un million, c’est une statistique » ?

À votre avis, Aragon ne pensait-il qu’à Franco dans cet hommage à Lorca écrit en 1963 ? : « … ces assassins que craignent les panthères/Et dont tremble un poignard quand leur main l’a touché… Quoi les bagnes toujours et la chair sous la roue/Le massacre toujours justifié d'idoles/Aux cadavres jeté ce manteau de paroles/Le bâillon pour la bouche et pour la main le clou. » (Un jour, un jour, in Le fou d’Elsa).

20 Trois maréchaux sur cinq, 90 % des généraux, 80 % des colonels, 30 000 officiers de rang inférieur fusillés, déportés ou suicidés – soit deux fois et demi plus qu’il n’en tomba sous les balles allemandes au cours de la Seconde Guerre mondiale.

21