Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

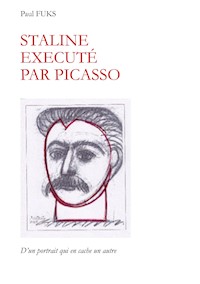

Le sexe, chacun sait que Picasso ne pensait qu'à ça. Mais qu'il en ait glissé un sous son portrait de Staline, personne ne l'a vu ! Ni l'insolence du toast "À ta santé Staline" Ni ça qu'il en a dit dans ses poèmes, etc.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur :

Staline pervers narcissique, L’Âge d’Homme, Lausanne, 2014. Book on Demand, 2023

Table

Le cœur des communistes saigne

Aragon n’a pas envie

Picasso n’a pas envie

Le drame éclate

Protestations spontanées en rangs serrés

Mission du mensonge

Picasso furieux

Aragon humilié

Picasso s’en fout

Thorez, paralysé, met les pieds dans le plat

Qu’en dit Picasso ?

Le

Portrait

lui-même, enfin

Picasso communiste ?

Le scandale

Staline, femme à barbe

Le travail graphique, lui-même

Et maintenant, attention !

Picasso érotique

Un quant-à-soi irréductible

Picasso secret

Le zob

Le caché non-caché

Le pied de nez final

Le cœur des communistes saigne

« Le camarade Staline est mort » La nouvelle est tombée. Nul n’ose y croire. Mais c’est vrai, puisque c’est dans l’Huma1. À la une. Les camarades aguerris par les luttes, les militants infatigables, les anciens résistants, sont frappés de stupeur ou pleurent sans retenue.

« Le cœur de Staline, l’illustre compagnon d’armes et le prestigieux continuateur de Lénine, le chef, l’ami et le frère des travailleurs de tous les pays, a cessé de battre. Mais le stalinisme vit. Il est immortel. Le nom sublime du maître génial du communisme mondial resplendira d’une flamboyante clarté à travers les siècles et sera toujours prononcé avec amour par l’Humanité reconnaissante [...] sous le drapeau invincible de Staline, nous marcherons sur le chemin de la victoire2. »

Comme une ornière gorgée de boue, la cervelle de chacun est saturée par cette phraséologie.

Je rêve d’une grande manif entre la Bastille et la République3, où tous les anciens stals brandiraient chacun une pancarte avec cette seule inscription : « J’ai vraiment été con ! » Je rêve, bien sûr...

La veille, la radio avait diffusé l’annonce d’une maladie. Un adolescent s’est écrié : « On va le soigner ! » Il lui fut répondu : « Quand on annonce ça d’une telle personnalité, c’est très grave. » Le lendemain, ce blanc-bec n’a pas pleuré, mais longtemps le souvenir de la mort de Staline lui a ôté l’envie de rire.

Au même moment Soljenitsyne4, qui termine ses huit années de camp et passe de la détention à la relégation à perpétuité au Kazakhstan, constate dès son arrivée :

« [...] la matinée du 6 mars comble et dépasse tout ce que nous pouvions espérer ! [...] voici l’instant que nous espérions, mes amis et moi, quand nous n’étions encore qu’étudiants ! Voici l’instant qu’appelaient de leurs prières tous les zeks du goulag [...] il est mort, le dictateur asiate ! Il est clamecé, le salaud ! Oh, quelle jubilation débordante ce doit être en ce moment chez nous au camp spécial ! [...] j’ai envie de hurler devant le haut-parleur, et même d’exécuter une danse cannibale ! Mais hélas, ils sont lents, les fleuves de l’histoire. Et mon visage entraîné à tout compose une grimace d’attention affligée. Attention, et dissimulons comme devant. »

Varlam Chalamov5, lui, raconte ce qu’au fin fond de la Sibérie les détenus se chuchotaient à l’oreille :

« L’essentiel, c’est de survivre à Staline. Tous ceux qui lui survivront pourront vivre. Vous avez compris ? Il n’est pas possible que les malédictions de millions de gens ne se matérialisent pas sur sa tête. Vous avez compris ? Il mourra obligatoirement de cette haine générale. Il aura un cancer ou encore autre chose. Vous avez compris ? Nous pourrons encore vivre. »

Et Vassili Grossman6, quant à lui, écrit :

« Des colonnes de détenus se rendaient à leur travail dans les ténèbres du petit matin. [...] et soudain, comme si se levait l’aurore boréale, une clameur jaillit dans les rangs : « Staline est mort ! » les dizaines de milliers d’hommes sous escorte se transmettaient la nouvelle à voix basse : « il a crevé... crevé ! » et ce chuchotement de milliers et de milliers d’hommes grondait comme le vent. »

Tandis que Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch, en URSS, ayant appris la nouvelle, pleurent toute la nuit78 ; tandis que les normaliens envoient un télégramme où il pleurent « le père des droits de l’homme et l’humaniste le plus profond de notre temps »9, tandis que la radio du Vatican annonce que les catholiques prient pour l’âme de Staline10 ; tandis que la France met ses drapeaux en berne et que l’Assemblée nationale observe une minute de silence, tandis que Paul Claudel11 offre un autre son de cloche : « Merveilleuse nouvelle ! Staline est mourant ! ... O moment longtemps attendu ! » ; les communistes guidés en toute occasion par la pensée du grand Staline, ne restent pas les bras ballants.

À Paris, Louis Aragon12, directeur des Lettres françaises13 depuis la semaine précédente, trace en deux minutes pour Pierre Daix, son rédacteur en chef, le plan du numéro : « un article de Joliot, un de moi, un article de Courtade, un autre de Sadoul, un de toi. Il faut quelque chose de Picasso. On ne sait jamais, s’il voulait écrire... »

1L'Humanité, 6 mars 1953.

2France nouvelle, n° 378, du 14 mars 1953.

3 Pour les jeunes lecteurs : c’était le trajet habituel des grands défilés du PCF du temps de sa splendeur.

4 Alexandre SOLJENITSYNE, Archipel du Goulag, tome 3, Le Seuil, Paris, 1976, p 460.

5 Varlam CHALAMOV, Récits de la Kolyma, La découverte/Fayard, Paris, 1986, p 340.

6 Vassili GROSSMAN, Tout passe, Julliard/L’Âge d’Homme, Paris, 1984, p. 41.

7 Maurice Thorez : secrétaire général du PCF de 1930 à 1964 qui s’est fièrement attribué le beau titre de «premier stalinien de France ». Jeannette Vermeersch, sa digne épouse, s’est farouchement opposée à la contraception : « un vice de la bourgeoisie », selon elle.

8 Jeannette THOREZ-VERMEERSCH, La vie en rouge. Mémoires, Belfond, Paris, 1998, p. 164.

9 Arnaud RAMSAY, Jean D'Ormesson ou l'élégance du bonheur, Éd. du Toucan. Paris. 2009

10Le Figaro, entrefilet du 6 mars 1953.

11 Paul Claudel, Journal, II, p 831 :

12 On prête souvent à Aragon une Ode à Staline. En fait, celle-ci a été écrite en 1950 par Paul Éluard et publiée après sa mort, en 1959, dans Poèmes pour tous (EFR, éditions du PCF, p. 175.) Cette ode se termine par : « Et Staline pour nous est présent pour demain / Et Staline dissipe aujourd’hui le malheur / La confiance est le fruit de son cerveau d’amour / La grappe raisonnable tant elle est parfaite. »

13Les Lettres françaises, publication littéraire issue de la Résistance, créée en 1941 et hebdomadaire culturel du PCF. Aragon en fut le directeur de 1953 à 1972, quand le soutien financier du PCF lui fût retiré pour avoir pris parti contre l’intervention soviétique lors du Printemps de Prague. Dans son dernier éditorial, avant la disparition du journal, Aragon écrit : « Mais si vous voulez qu’au moins en une chose je me vante, je vous dirai que, de cette vie gâchée qui fut la mienne, il me reste pourtant un sujet d’orgueil : j’ai appris quand j’ai mal, à ne pas crier. Cela m’a beaucoup servi ces jours-ci. » (Aragon, La Valse des adieux, dans Œuvres romanesques complètes V).

Aragon n’a pas envie

Dans un film14, 13 journées dans la vie de Pablo Picasso, Pierre Daix nous décrit la scène par le menu. Ainsi, pour l’illustration de la une, Aragon propose d’abord de s’adresser à Fernand Léger, autre peintre communiste. Mais le rédac-chef objecte : « Si tu demandes à Léger, tout le monde dira : "Pourquoi il n’a pas demandé à Picasso ?" Tu ne peux pas échapper à la question. "Alors, il me dit : "Comment on devrait faire ça ?" Je lui dis : "Ecoute, on va envoyer un télégramme à Picasso. S’il veut faire une déclaration, il n’y a qu’à lui mettre "Staline est mort, fais ce que tu veux, dernier délais..." Je fais le télégramme que je signe Aragon. Et je dis à Aragon : "Il va faire un portrait." Moi, je trouvais ça très amusant parce que tout le monde avait défié Picasso de jamais faire un portrait de Staline. Je me dis, il va relever le défi, donc ça va être intéressant. » « J’ai été d’instinct pour le portrait parce qu’il déplaçait l’image convenue et conduisait à s’interroger sur Staline. » (À lire les mémoires des communistes de l’époque, on jurerait que personne n’a été stalinien, surtout pas eux.)

Et Daix envoie à Vallauris, où réside Picasso, un télégramme pressant : « Nous faisons un numéro des Lettres en hommage à Staline - stop - il n’est pas possible que cela se fasse sans toi - stop - envoie ce que tu voudras, texte ou dessin avant mardi. Affectueusement. Aragon15». En même temps, des photos du « petit père des peuples » sont envoyées. « Le seul moyen pour qu’il [Picasso] les reçoive à temps étant de les faire déposer en gare de Cannes par le chef de train d’un rapide venant de Paris, je fis appel aux cheminots du PCF. » relate Daix16.

Notons qu’Aragon, ami de toujours de Picasso17, semble préférer un écrit, ce qu’il suggère à trois reprises : « On ne sait jamais, s’il voulait écrire... » « s’il veut faire une déclaration. » « envoie ce que tu voudras, texte ou dessin... ». Cette phrase où texte vient avant dessin, c’est Aragon qui a obligé Pierre Daix18 à la rajouter.

Une inquiétude prémonitoire habite Aragon. Cramt-il de voir rappliquer un Staline cubiste ou quelque peu désarticulé ?

Elsa Triolet le confirme qui écrit en 1965, s’adressant à Aragon : « Tu avais demandé à Picasso d’écrire quelques mots. À la place de mots est arrivé du midi un dessin, le portrait de Staline : Picasso aimait mieux dessiner qu’écrire. C’est à peine si tu as eu le temps d’y jeter un coup d’œil, et tu envoyais le dessin au clichage. [...] et j’ai su aussitôt que nous allions vers un drame19. »

Aragon tente donc d’abord une diversion en proposant Léger pour l’illustration. Mais, contraint de faire quand même appel à Picasso, il espère en recevoir plutôt un écrit. Puis, non sans raison, coincé entre un mauvais pressentiment et la menace du reproche de ne pas avoir mobilisé le plus célèbre des peintres pour l’hommage le plus grandiose au plus grand homme de tous les temps, Aragon laisse faire son jeune et fougueux collaborateur amusé à l’idée d’une aventure artistique étonnante.

Et l’on attend, sachant que Picasso a toujours refusé de représenter Staline d’après photo et, sans doute, espère-t-on qu’il maintiendra son refus en se contentant d’envoyer de simples condoléances convenues.

À propos de Fernand Léger, qui avait adhéré au PCF, en 1945 à son retour des USA, et qui comme Picasso en est resté membre jusqu’à sa mort, on peut se demander si une illustration de celui-ci aurait reçu un meilleur accueil. Son style particulier, qualifié de « tubisme », ou de « cubisme orphique » était-il plus conciliable avec l’addiction des camarades pour l’esthétique soviétique ? Ceux-ci auraient-ils mieux apprécié un portrait cerné d’un épais trait noir et traité selon sa conception de la « figure-objet » ? Se seraient-ils pâmés devant la vision d’un Staline juché sur un échafaudage, fût-il celui de la construction du communisme ?

Et d’abord, Léger lui-même, aurait-il accepté la mission20 ? Sa seconde épouse, Nadia Kho-dossievitch-Léger (1904-1982), avait réalisé en 1947 un Portrait de Staline, plaisant et tout à fait soviéto-compatible. Cette œuvre explique-t-elle pourquoi Aragon a pensé à Léger ?

Remarquons que Léger21, malgré son chagrin immense, ne s’est pas fendu de la moindre œuvre en hommage au cher disparu. Stalinien, oui, mais prudent. Ne confondons pas le bœuf normand avec le toro bravo...

14 Pierre DAIX, Pierre PHILIPPE et Pierre-André BOUTANG, 13 journées dans la vie de Pablo Picasso, film.

15 Annette WIEVIORKA, Maurice et Jeannette biographie du couple Thorez, Fayard, Paris, 2010, p. 490.

16 Pierre DAIX, Avec Elsa Triolet, Gallimard, Paris, 2010, p. 106.

17 Aragon a très tôt perçu l’importance de Picasso : en 1919 il lui a demandé un frontispice pour Feu de joie, son premier recueil de vers, et en 1921, il en fit, sous les traits du peintre Bleu, un personnage de son premier roman Anicet ou le Panorama, roman. C’est à Matisse qu’il a consacré en 1971 une ample méditation sur l’art : Henri Matisse, roman, (Quarto Gallimard, Paris, 1998). Philippe Sollers affirme dans L'Éclaircie qu’Aragon n’aimait pas Picasso. Il est possible qu’il en ait compris et apprécié l’importance, sans pour autant l’aimer. Par ailleurs, Picasso, qui avait signé en 1932 une pétition en faveur d’Aragon, inculpé pour son poème Front rouge, n’en a jamais fait le portrait, ni celui d’Elsa Triolet — alors qu’il a portraituré plusieurs fois son ami intime Paul Éluard et Nusch, sa deuxième épouse.

18 Pierre DAIX, Avec Elsa Triolet, op. cit., p. 105.

19 Elsa TRIOLET, Le monument, tome 14 des Œuvres romanesques croisées, Robert Lafont, Paris, 1965, p. 11.

20 Boris Taslitzki, André Fougeron, Jean Vénitien, Jen Milhau, Jean Amblard, peintres français défenseurs du réalisme socialiste en peinture, auraient pu assumer cette haute responsabilité, mais, n’étant pas assez célèbres, ils n’ont pas été jugés dignes de l’hommage grandiose à rendre. Remarquons qu’aucun d’entre eux ne s’est risqué de sa propre initiative à exprimer par son art sa profonde affliction...

21 En compétition pour la suprématie dans le PCF, la célébrité de Picasso l’a toujours supplanté. D’où une amertume certaine. Alors qu’en leur jeunesse, selon Kahnweiler, ils avaient beaucoup de considération l’un pour l’autre, après la guerre Léger n’appelait plus Picasso que « la Picasse ».

Picasso n’a pas envie

Revenons au Portrait. Dans ses mémoires22, Françoise Gilot, la compagne de Picasso de l’époque, livre un tout autre récit :

« [...] je ne voulais pas le déranger en lui annonçant qu’il devait réaliser un Portrait de Staline dans la journée, alors qu’il n’en éprouvait certainement aucun désir. Dans ces conditions, il risquait de faire du mauvais travail.

« Et que ferait alors Aragon ? — ai-je demandé — Tant pis, insiste Aragon. Qu’il fasse le portrait de Staline comme il l’entend, et nous le publierons. C’est très urgent. De toute façon, il vaut mieux le faire. »

Ces propos semblent reprendre une conversation téléphonique entre un Aragon inquiet qui se fait insistant, et elle, qui fait tampon pour protéger un Picasso en plein travail.

Elle finit par informer le maître et la réaction attendue arrive : « Comment voulez-vous que je fasse un portrait de Staline ? » demande-t-il avec irritation. « D’abord, je ne l’ai jamais vu, et je ne me souviens pas de ce à quoi il ressemble, si ce n’est qu’il a un uniforme plein de gros boutons, une casquette, et une grande moustache. »

À l’évidence, Picasso n’a pas envie. Mais il sait qu’un refus lui serait reproché comme une dérobade — honte insupportable pour un fier espagnol. Selon le récit de sa compagne, il n’a pas été effleuré par l’idée d’écrire quelques lignes de condoléances qui auraient satisfait tout le monde. Il bougonne mais, étant avant tout un homme de l’œil, il dessine23. C’est plus fort que lui. Quoi qu’il puisse arriver, il sait qu’il assumera. Et il a assumé. Dans l’arène, le taureau ne recule pas.

D’abord, il prétend ne pas se souvenir de ce à quoi ressemble Staline. Considérant sa mémoire visuelle exceptionnelle, un tel oubli n’est pas vraisemblable : manifestement, il se cabre.

Sur une photographie de 19492425, on le voit observant de près — avec son intensité de regard habituelle — une grande photo du petit Père des peuples. Quoi qu’il en ait dit, il avait donc eu l’occasion de voir de près ce visage et de bien le détailler.

On peut s’étonner que Françoise Gilot ait pris pour argent comptant cette réponse spécieuse. Elle ne pouvait pas ignorer que nombre de portraits, en particulier d’elle-même, avaient été réalisés de mémoire, sans modèle — leur absence, disait-il, préservant sa liberté de « faire autre chose26 ». Non plus que ses portraits politiques ont été faits d’après photos, parce qu’effectivement il n’avait pas rencontré les personnages.

De plus, on sait que pour lui l’art n’existe ni pour imiter le visible, ni pour s’y substituer. S’il part d’un modèle, c’est pour s’en départir.

Pour lui, la réalité objective du sujet — visée par la ressemblance — lui importait moins que de scruter et donner à voir le processus de la création plastique qui s’opérait devant son regard intérieur. La présence d’un modèle pouvait même être un obstacle ; n’a-t-il pas dit à Gertrude Stem, alors qu’il multipliait les séances de pose : «Je ne vous vois plus quand je vous regarde » ?

L’oubli invoqué relève donc de la plus parfaite mauvaise foi d’un homme contrarié, habitué à travailler selon son inspiration et son humeur, jamais sous la pression d’autrui.

Remarquons que, dans le récit de Françoise, Picasso ne mentionne que les accessoires — les « gros boutons », la « casquette » et la « grande moustache » — mais pas les traits du visage, et que l’ensemble de sa description tire plus vers l’image d’Épinal, voire la dérision, que vers la vision pieuse imposée par le pompiérisme officiel. « Il y a du caricaturiste qui sommeille dans tout bon portraitiste, a-t-il dit à son ami Roland Penrose ».

Ayant toujours eu horreur des commandes. « Il aura été farouchement rétif à la commande et n’aura fait de portrait, le plus souvent, que là où il avait plaisir à le faire27. » L’urgence de celle-ci — à satisfaire « dans la journée » — le dérange particulièrement. Ce 8 mars — date du Portrait de Staline — le peintre est absorbé par une toile importante, Femme au chien sur fond bleu28, où violence et cruauté reflètent ses difficultés de couple29 (de fait, sa compagne le quittera quelques mois plus tard, seule femme, après Fernande, à avoir osé le faire). « Tu le sais, toi, a-t-il confié à Paul Éluard, dans mes amours, il y avait toujours des grincements, de la souffrance : deux corps enveloppés dans du barbelé et se frottant l’un contre l’autre en se déchirant30... »

Témoin oculaire, Françoise Gilot nous décrit la réalisation du Portrait : « J’avais déjà fouillé l’atelier et déniché une photo dans un vieux journal, qui représentait Staline âgé d’une quarantaine d’années. Je la donnai à Pablo. "Bon, bon, dit-il, puisque c’est Aragon qui en a besoin, je vais au moins essayer." Il s’y mit avec beaucoup de résignation. Mais le portrait fini ressemblait à mon père, que Pablo n’avait jamais vu non plus. Il avait beau essayer d’accentuer la ressemblance avec Staline, le portrait se rapprochait toujours du visage de mon père. "Peut-être que si j’essayais de faire un portrait de votre père, cela ressemblerait à Staline", dit-il. Nous avons examiné la photo de plus près, et puis les dessins qu’il en avait faits. Pablo finit par en trouver un qui était plus ou moins Staline à l’âge de quarante ans31. "Qu’en pensez-vous ?" me demanda-t-il. Je répondis que c’était de toute façon un bon dessin et qu’il ressemblait un peu à Staline. Du reste, comme nous ne l’avions vu ni l’un ni l’autre, nous ne pouvions être très bons juges. — Mais pensez-vous que je devrais l’envoyer à Aragon ? — Oui, répondis-je. Aragon connaît son affaire. S’il n’aime pas le portrait, il ne le publiera pas. J’ai donc envoyé le portrait et n’y ai plus pensé. »

Selon le récit hâbleur fait par Picasso à Jean Cocteau32, l’exécution du Portrait n’aurait duré que cinq minutes mais sensiblement plus selon celui de Françoise Gilot, qui témoigne de plusieurs essais.

Remarquons que l’indécision de Picasso quant à l’exécution du portrait (« Comment voulez-vous que je fasse un portrait de Staline ? »), puis quant à son envoi (« Pensez-vous que je devrais l’envoyer à Aragon ? »), laisse entrevoir le même mauvais pressentiment qu’avait éprouvé Aragon. On se rend compte que les deux jeunes gens, Pierre puis Françoise, ont joué un rôle déterminant dans le déclenchement des événements : sans leur impulsion, la circonspection des deux aînés aurait probablement permis d’éviter le clash.

Il n’est pas indifférent, non plus, de remarquer que ce n’est ni la nécessité d’un hommage au glorieux défunt, ni un argument d’ordre politique qui ont décidé Picasso, mais son amitié pour Aragon (« Puisque c’est Aragon qui en a besoin »).

Autre remarque. Le télégramme est daté du 6 mars et le portrait du 8, or la parution du numéro est prévue pour le 12. Si le portrait avait été fait et posté dès réception du télégramme, il serait parvenu à Paris le 8, date à laquelle Aragon l’attendait ; d’où l’appel téléphonique inquiet de ce dernier qui a vraisemblablement déclenché l’exécution du fusain et son envoi. Malgré la demande pressante, on ne saurait dire que Picasso se soit précipité pour obtempérer.