2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Verbrechen, das auch nach zwanzig Jahren die Geschicke auf Gut Malik bestimmt – eine Rückkehr mit tödlichen Folgen. Spukt es auf Gut Malik? Stimmen und Geräusche verfolgen die Bewohner Nacht für Nacht in einem Haus, das zwanzig Jahre leer stand. Für Kriminaloberkommissarin Kerstin Mohr ist es nicht der erste mysteriöse Fall. Auch dieses Mal setzt sie alles daran, das Geheimnis aufzuklären. Tief taucht sie ein in die Vergangenheit der Familie Marquardt, doch diese ist wie ein Strudel ins Verderben. Als Kerstin ihre Hand um Hilfe ausstreckt, greift das pure Böse nach ihr. Der Täter hat eine grausame Rolle in seinem Stück für sie vorgesehen. In der Dunkelheit vollkommen auf sich allein gestellt, droht Kerstin jede Hoffnung auf Rettung zu verlieren. Neuauflage des 2019 im Knaur-Verlag erschienenen Titels »Stilles Kind« von Martina Bauer

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

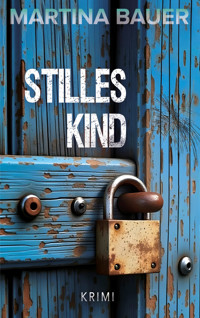

Stilles Kind

Stilles Kind

Ein Krimi von Martina Bauer

2. Auflage

Alle Rechte liegen bei der Autorin Martina Bauer

Copyright:

©2019 Martina Bauer

Impressum:

Martina Bauer

Guttenbergstr. 1

76889 Schweigen-Rechtenbach

Covergestaltung:

Jacqueline Spieweg, FarbRaum4 (http://www.jspieweg.de/)

Coverfoto: Shutterstock

Lektorat: 2019 Melanie Schönbauer (Verlagsgruppe Droemer-Knaur)

Über die Autorin

Schon als Kind liebte Martina Bauer gruselige und packende Geschichten und schlich sich heimlich ins Wohnzimmer oder ließ sich ins Kino schmuggeln, um sich spannende Filme anzusehen. Heute schreibt sie mit Erfolg Thriller, Krimis und Horrorgeschichten. Mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt sie an der Südlichen Weinstraße und arbeitet als Fachkrankenschwester für Intensivpflege und Anästhesie.

Alle Personen im nachfolgenden Text sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Fünfzehn Jahre davor …

Es war ein drückend heißer Sommer 2003. Die Sonne knallte gnadenlos von einem strahlend blauen Himmel und weichte den Asphalt auf, bis er an manchen Stellen Spurrillen bildete und aufplatzte. In diesem Sommer ging ich trotz der Hitze nur mit langen Hosen und langärmelig nach draußen. Ich bin rothaarig; meine Haut ist schneeweiß und mit Sommersprossen übersät, ich bekomme schnell einen Sonnenbrand, und Mama fragte irgendwann, ob ich die Sonnencreme fressen würde, weil sie ständig neue kaufen musste. Ein Sommer, wie ihn viele Menschen lieben. Die großen Ferien hatten gerade begonnen, meine Mitschüler fuhren in den Urlaub oder an den Baggersee, und ich hing alleine herum. Wie immer.

Mir war langweilig. Die nächsten Wochen drohten sich vor mir auszudehnen wie eine trostlose Wüste. Die einzigen Aufs und Abs waren die Launen von Mama. Zur Zeit ging es eigentlich mit ihr. Nach Feierabend war sie mürrisch, aber die Sauferei hielt sich in Grenzen. Bei der Hitze trank sie viel Bier, aber das bekam ihr besser als der Schnaps, mit dem sie sich im Winter »warmhalten« musste, wie sie sagte. Ich erledigte die Hausarbeit, während sie im Büro war, dann schnappte ich mein Fahrrad und hoffte, dass die Luft im Vorderreifen hielt, den ich notdürftig selbst geflickt hatte. Ziellos radelte ich durch die Stadt.

Ich holte mir ein Eis und bemerkte gerade noch rechtzeitig, dass Alice mit ihren aufgetakelten Freundinnen in der Eisdiele hockte. Schnell weg, bevor sie mich entdeckten und auf irgendeine Idee kamen, mir den Tag zu versauen, denn Alice war die Königin der Mobber an unserer Schule. Einhändig radelte ich weiter, bis ich mich in Sicherheit wähnte. Ich hockte mich an den Straßenrand und schleckte mein Softeis.

Als zwei Mädchen auf Fahrrädern um die Ecke bogen, zuckte ich hoch, aber es waren Annie und Stella aus der Altrheinstraße. Annie ging mit mir in eine Klasse. Sie war ein bisschen schräg, aber ich mochte sie. Und ihre Schwester Stella vergötterte ich geradezu. Stella war alles das, was ich nicht war – beziehungsweise, wofür ich mich nicht hielt: schön, intelligent, bei allen beliebt, immer freundlich; selbst für einen Außenseiter wie mich fand sie stets ein Lächeln. Ich wollte so sein wie sie: stark und unerschütterlich. Wie sie über die Flure der Schule schritt und ihr langes dunkles Haar zurückwarf, mit einer selbstverständlichen Anmut in jeder Bewegung, obwohl sie aus einer ähnlich zerrütteten Familie stammte wie ich. Zuhause vor dem Spiegel versuchte ich ihre Gestik, ihre Art zu gehen nachzuahmen, was jedes Mal in einer traurigen Parodie endete.

Ich setzte mich auf, in der Hoffnung, mich ihnen vielleicht für ein paar Stunden anschließen zu dürfen. Sie hatten den Hund mit, einen Retriever namens Pebbles, der mit heraushängender Zunge neben ihnen herrannte. Schüchtern hob ich die Hand zum Gruß. Annie starrte dumpf brütend vor sich hin, und Stella schimpfte mit Pebbles, der ihr fast ins Fahrrad gelaufen wäre. Sie bemerkten mich nicht einmal. Enttäuscht schaute ich ihnen nach.

Nachdem ich fertig war mit meinem Eis, setzte ich mich auf mein Fahrrad, um ihnen zu folgen. Weit vor mir bogen sie in die Straße ein, die zur von einem Altrheinarm umschlossenen Rheinschanzinsel führte, auf der sich der Hund austoben konnte. Stella hielt an, um ihn von der Leine zu lassen. Pebbles freute sich wie verrückt und sprang an ihr hoch, bevor er vorauspreschte.

Ich hielt gebührend Abstand, damit sie mich nicht entdeckten. Sobald sie irgendwo anhielten, wollte ich wenige Minuten warten und dann dort eintrudeln, als würde ich mich zufällig in der Gegend herumtreiben. Vor dem Atomkraftwerk bogen sie ab und radelten auf dem Hochwasserschutzdeich entlang.

Mein Vorderreifen verlor Luft. Wenn ich nicht sofort umkehrte, würde ich das Rad den ganzen Weg in der prallen Sonne nach Hause schieben müssen, aber dann dachte ich, dass ein platter Reifen ein guter Beginn für ein Gespräch sei. Vielleicht würden mir die beiden sogar Hilfe beim Flicken anbieten, oder mich zu Fuß zurück in die Stadt begleiten.

Vor dem Hexenwald hielten sie an und diskutierten lebhaft miteinander. Ich stieg ab und wartete. Die drei verschwanden zwischen den Bäumen der sumpfigen Auenlandschaft, erst der Hund, dann Stella und etwas später Annie. Ich schob mein Fahrrad an den Rand des Wäldchens, setzte mich im Schneidersitz in den Schatten eines Baumes und wartete. Zu trinken hatte ich nichts dabei. Die Waffel meines Softeises klebte unangenehm in meinem Mund, und ich wurde immer durstiger. Trotzdem wartete ich weiter. Sie mussten irgendwann zurückkommen, ihre Räder standen am Wegrand.

Als ein Fahrradfahrer um die Ecke schoss, erschrak ich. Es war ein Freund von Annie. Er legte eine Vollbremsung hin, pfefferte sein Rad ins Gebüsch und rannte den Mädchen hinterher. Auch er übersah mich.

Ich gehörte einfach nicht dazu.

Enttäuscht, von Insekten zerstochen und schrecklich durstig machte ich mich auf, zurückzulaufen – mein Vorderreifen war mittlerweile platt.

Zwei Tage später erfuhr ich, dass Stella ermordet worden war. Ihre Leiche wurde grausam zugerichtet im Hexenwald gefunden, fast nur Knochen waren von ihr übrig. Die Polizei stand vor einem Rätsel.

Es hieß, Stella und Annie seien mit dem Hund alleine unterwegs gewesen. Nur ich wusste von dem Jungen, der ihnen gefolgt war.

*

Am Abend, wenn die Sterne leuchten, schaue ich gerne in den Himmel. Dann stelle ich mir vor, dass Stella auf einem von ihnen sitzt. Ich bilde mir ein, zu sehen, wie sie mir zuwinkt, wie sie lächelt. Wie sie warnend den Zeigefinger hebt und mir zuzurufen scheint: »Pass auf dich auf, meine Liebe. Hüte dich vor den Schatten!« Stella hat die Gefahren, die in den dunklen Ecken, in düsteren Kellern und dichten Wäldern lauern, kennengelernt.

Ich hoffe, dass sie da oben unbeschwert sein kann auf ihrem Stern. Dass der Himmel ein Ort ist, an dem man ohne Angst sein kann. Dass alles Schlimme irgendwann ein Ende hat.

Stellas Tod hat mein Leben gerettet.

Ohne sie wäre ich heute wahrscheinlich eine verkommene Säuferin, wie meine Mutter eine gewesen ist. Nicht nur meine Mitschüler verachteten mich, ich mochte mich selbst nicht leiden. Ich war ein verlorenes Kind, ein Teenager ohne Perspektive, der ziellos durch seine Jugend trieb wie ein vergessenes Papierboot in einem Flüsschen. Bis dieses schreckliche Verbrechen geschah, das mich zutiefst schockierte.

Nach diesem Ereignis kehrte sich der Hass in mir um. Ich richtete ihn nicht mehr gegen mich selbst, sondern nach außen, gegen denjenigen, der Stella so zugerichtet, der mein Idol zerstört hatte. Gleichzeitig begann ich zu wachsen. Ich schoss in die Höhe und überragte bald meine Mitschüler um einen halben Kopf, als könnte ich dadurch alles überblicken. In den Augen meiner Mitmenschen versuchte ich zu erkennen, wer Schuld an Stellas Tod trug. Nicht nur körperlich erreichte ich eine stattliche Größe, ich wurde auch innerlich stark. Niemand sollte es mehr wagen, mich herumzuschubsen.

Ich riss mich am Riemen, schloss die Schule mit der mittleren Reife ab und machte auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nach, während ich die Polizeiausbildung absolvierte, und landete schließlich bei der Kripo, wo ich mich wie ein Bullterrier in diesen alten Fall verbiss. Nicht immer hielt ich mich an die Regeln. Alles wollte ich daransetzen, um den Mord aufzuklären; schließlich gelang es mir.

Der Junge ist es nicht gewesen.

Stella war nicht von einem Menschen umgebracht worden. Vor mehreren hundert Jahren war eine Hexe aus dem Städtchen Philippsburg geflohen und hatte sich mit ihren beiden Kindern in den Auenwäldern versteckt. Gepeinigt vom Hunger und den Wunden, die ihre Häscher ihr zugefügt hatten, verfütterte sie ihr eigenes Fleisch an ihre Kinder. Die Hexe starb schließlich. Aber sie ist nicht tot. Alle zehn Jahre erwacht sie mit einem unstillbaren Hunger nach Menschenfleisch, getrieben von Rache und Mordlust gegenüber den Menschen, die sie einst in die Wälder verbannt hatten. Alle zehn Jahre verlangt die Hexe ein Menschenopfer. Ich weiß, wer sie füttert.

Offiziell wurde Stellas Tod nie aufgeklärt. Nur sehr wenige Menschen wissen, was ihr wirklich zugestoßen ist, und ich gehöre zu ihnen. Dieser Fall hat mich beinahe um den Verstand gebracht, und ich bin nicht in der Lage, mit irgendjemandem darüber zu reden. Ich halte ein Wissen zurück, das ich meinen Kollegen, meinen Mitmenschen nicht zumuten kann, weil es einfach zu schrecklich ist. Ich wünschte bei Gott, es wäre nicht so. Ich wünschte, ich wäre immer noch eine im Unwissenden tappende Kriminalbeamtin.

Dass mein Boss mich für mein beharrliches Schweigen zu den Ergebnissen meiner Ermittlungsarbeit vom Dienst suspendierte und ich heute zur Strafe bei den großen Kriminalfällen nicht mehr mitmischen darf, ist das geringste Problem.

Viel schlimmer sind meine Alpträume.

Am Tag spiele ich die spröde Unnahbare. Anders sind die Nächte. Unbekannte Geräusche lassen mich aufschrecken. Ich schaue dann zum Schrank, um zu sehen, ob die Türen offen stehen, weil ein Eindringling sie von innen aufgestoßen hat. Und ich kann nicht einmal über mich selbst lachen und mir versuchen einzureden, dass mein Benehmen albern ist. Das ist es nämlich nicht.

Ich weiß, dass es Dinge gibt, die die Vorstellungskraft von uns Menschen übersteigen. Meistens dürfen wir unbehelligt unser Leben leben, ohne auf diese Dinge zu stoßen.

Meistens.

Teil 1

»Der Boss hat 'nen Job für dich.«

Mit verschränkten Armen stand Ricky in der Tür meines Büros und kaute schmatzend auf einem Kaugummi herum. »Du darfst wieder Geisterjägerin spielen.«

Ich war gerade dabei, meine Schreibtischschublade aufzuräumen, knüllte Unmengen loser Zettel mit alten Notizen zu einem Papierball zusammen und warf ihn Richtung Abfalleimer. Unterwegs dröselten sich die Papierschnipsel auf und segelten zu Boden. Keiner traf ins Ziel.

»Ich dachte, wir beide heben heute zusammen einen Drogenring aus«, sagte ich. »Darauf hätte ich wesentlich größere Lust.«

»Später vielleicht«, sagte er. »Erst gehen wir zum Kaffeekränzchen. Kommst du?«

Ich blickte auf meine Armbanduhr. Kurz vor neun: Zeit für die Frühbesprechung auf unserer Dienststelle. Und wenn stimmte, was Ricky behauptete, würde mir der Boss vor versammelter Mannschaft einen idiotischen Job aufs Auge drücken, während die Kollegen mit den anspruchsvollen Fällen alle Hände voll zu tun hatten. Ich seufzte.

»Morgenkonferenz!«, rief jemand auf dem Flur.

Der Boss konnte Unpünktlichkeit nicht ausstehen. Ich knallte die Schublade zu, stand auf und umrundete den Schreibtisch. Kurz überlegte ich, ob ich Ricky mehr oder weniger freundschaftlich in den Bauch boxen, oder lieber ans Schienbein treten sollte. Aber er konnte ja auch nichts dafür. Ricky war nur der Überbringer der schlechten Nachricht, er meinte es nicht böse, wenn er mich foppte.

Ich beließ es dabei, mit erhobenem Kopf an ihm vorbei zu rauschen. Nichtbeachtung ist bekanntlich die Höchststrafe für ein männliches Wesen.

»Nach Ihnen, Buffy. Warum so mürrisch heute? Es ist so ein wunderschöner Morgen.«

»I don't like Mondays«, antwortete ich. »Lass mich in Ruhe.«

Ricky trottete beleidigt hinter mir her, als ich durch den Flur mit den kahlen weißen Wänden und dem grünen, verschlissenen Teppichboden auf den Konferenzraum zuschritt.

Zu der Frühbesprechung treffen sich alle Mitarbeiter der Kommissariate unseres Dezernates. Der Boss und die Kollegen werden auf den neuesten Stand der Ermittlungen in den aktuellen Fällen gebracht, die Ereignisse des Vortages und der Nacht besprochen, Informationen ausgetauscht und Ermittlungsergebnisse vorgelegt. Am Ende verteilt Kripo-Chef Sönke Hallwachs, der »Boss«, die Aufgaben für den kommenden Tag. Er ist nicht nur der Boss, er trägt auch gerne Hemden und Anzüge der gleichnamigen Marke, die er bevorzugt im Designer-Outlet kauft. Hallwachs ist nicht besonders groß, vielleicht einen Meter sechsundsechzig, haarscharf über der Mindestgröße für einen männlichen Beamten bei der deutschen Polizei. Er sitzt immer als Erster im Besprechungsraum und verlässt ihn erst, wenn alle längst draußen sind. Es hat etwas lächerlich Trauriges an sich, wenn sich der Mann mit den stechenden Augen und der Adlernase von seinem Sitz erhebt. Wie ein Kastenteufel, dessen Feder in der Kiste hängengeblieben ist, scheint er auf halber Höhe steckenzubleiben; man denkt immer, er müsste sich noch ein paar Zentimeter in die Höhe recken, aber das täuscht. Einigen seiner Mitarbeiter reicht er gerade mal bis ans Kinn. Nichtsdestotrotz ist der Boss gefürchtet.

Er saß am Ende des Tisches und erwartete, dass jeder an ihn herantrat und die Hand schüttelte. Dabei taxierte er einen, als wollte er die Tiefen unserer Seelen ausloten. Meine ganz besonders. Er hielt meine Hand fest in seiner und bedachte mich mit einem Blick, bei dem eine zartere Person, als ich es bin, vor Schreck auf der Stelle an einem Blutsturz gestorben wäre: intensiv, prüfend.

Ich nahm ihm schräg gegenüber Platz. Ricky setzte sich ans andere Ende des Konferenztisches. Ich versuchte einen Blick von ihm zu erhaschen, aber er redete kurz mit seinem Sitznachbarn und starrte dann auf die Tischplatte. Ich war ihm heute wohl zu bissig. Mein schlechtes Gewissen meldete sich. Ricky war der einzige Kommissar unserer Dienststelle, den ich mochte. Besser gesagt: der mich mochte. Bevor aufgeflogen war, dass ich in einem alten Mordfall auf eigene Faust ermittelt hatte, war Ricky mein Partner gewesen, und wir hatten täglich zusammen Zeugen vernommen, Verdächtige verhört und verhaftet. Jetzt schlug ich mich zum Großteil alleine durch.

»Fangen wir an.« Der Boss fummelte seinen Hemdkragen zurecht und räusperte sich laut und ausgiebig, als wollte er uns gleich eine Arie vorträllern.

»Hoffmann. Was gibt es Neues?«

Kriminaloberkommissar Hoffmann hatte am Sonntag Dienst geschoben. Er berichtete von dem Überfall auf eine zweiundachtzigjährige Dame, die beim Spaziergang mit ihrem kleinen Hund brutal niedergeschlagen worden war, und nun im städtischen Krankenhaus auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte. Es hatte dem Täter nicht gereicht, ihre Handtasche zu entwenden, in der sie laut ihrem Sohn kaum mehr als dreißig Euro Bargeld im Portemonnaie mit sich herumtrug. Immer wieder hatte er mit einem Stein auf ihren Schädel eingedroschen, obwohl sie längst bewusstlos am Boden lag. Ihr Sohn machte sich auf die Suche nach ihr, als der Hund aufgeregt kläffend vor dem Gartentürchen auftauchte, die Hundeleine hinter sich herziehend. Er fand sie halb erfroren fünfhundert Meter hinter dem Haus auf einem Feldweg in einer Blutlache im Schnee. Zwei Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt im Freigang aus der Jugendvollzugsanstalt unterwegs gewesen waren, waren in der Nähe des Tatortes gesehen worden und hatten bei der Vernehmung gekichert wie zwei Mädchen und sich kaum beeindruckt von der sinnlosen Grausamkeit des Verbrechens gezeigt. Hoffmann drückte verbittert seine Frustration über die fehlende Empathie der beiden Teenager aus, als die nervenzerfetzenden Violinenklänge der legendären Duschszene aus dem Kinofilm »Psycho« im Besprechungsraum erklangen.

Alle starrten mich an.

»Shit«, murmelte ich. »Tut mir leid.«

Hektisch kramte ich nach meinem iPhone und schaltete den Klingelton leise. Sie wurden überboten, zeigte das Banner auf dem Display an. Gestern Nachmittag hatte ich bei ebay ein Gebot für ein Hantelset abgegeben. Der Blick, den der Boss mir zuwarf, war scharf wie ein japanisches Sushimesser.

Mit glühenden Wangen starrte ich auf meine Oberschenkel, während Kollege Hoffmann seinen Bericht fortführte. Ich lauschte seinen Worten und wünschte, ich hätte, so wie er, das Wochenende mit meiner geliebten Arbeit verbringen können, anstatt gelangweilt zwischen Computer- und Fernsehbildschirm zu pendeln.

Mein Blick traf den von Ricky. Er schüttelte missbilligend den Kopf und schaute wieder weg.

Es hatte am Wochenende mehrere Einbrüche gegeben, und die Zerschlagung des Drogenringes erwies sich als überaus zäh. Die Besprechung plätscherte an mir vorbei wie ein Schwarm Lachse auf dem Weg zu ihren Laichplätzen.

»Kommen wir zum letzten Punkt«, sagte der Boss schließlich. »Zu Gut Malik. Sie kennen doch alle dieses alte Gehöft außerhalb der Stadt?«

Murmeln und Nicken.

»Die Bewohner von Gut Malik haben am Wochenende Kontakt zu mir aufgenommen«, redete der Boss weiter.

»Ich wusste gar nicht, dass dort jemand lebt«, sagte Müller.

»Der Gutshof stand mindestens zwei Jahrzehnte leer. Hennig Marquardt, der alte Besitzer, ist – beziehungsweise war – Eigentümer der LINX-Werke. Nach dem Tod seiner Frau ist er mit seinem Sohn nach Südafrika ausgewandert, um mit dem Unternehmen zu expandieren. Vor einigen Monaten ist Marquardt Senior verstorben. Sein Sohn ist nach Deutschland zurückgekehrt, hat die Firma übernommen und wohnt mit seiner Gattin auf dem Gutshof.

Lars Marquardt hat sich hilfesuchend an mich gewandt, weil es auf dem Hof in den letzten Tagen und Nächten unerklärliche Vorkommnisse gegeben hat. Personen haben sich unerlaubt Zutritt zum Grundstück verschafft. Mehrfach.«

»Wurden Wertgegenstände entwendet?«, fragte Ricky.

»Nein. Nichts.«

»Vandalismus?«

»Nichts dergleichen.«

»Bestimmt ein Obdachloser, der in der Kälte nicht weiß, wohin«, meinte jemand. »Der Gutshof war vielleicht früher sein Winterquartier.«

Hallwachs zuckte die Achseln. Er ließ seinen Blick über seine Mitarbeiter schweifen und landete schließlich bei mir.

»Ich will, dass jemand von Ihnen nach Gut Malik rausfährt und mit den Eheleuten redet. Mohr, das ist Ihre Aufgabe. Die Marquardts sind zuhause und erwarten Sie.«

»Und worum geht es dabei genau?«, fragte ich. »Was waren das für unerklärliche Vorkommnisse?«

»Geräusche im Haus. Schritte und Stimmen in der Nacht, doch als die Marquardts das Haus absuchten, war niemand da. Auch draußen war kein Mensch zu sehen. Die Alarmanlage wurde überprüft und scheint in Ordnung zu sein, aber sie ist nicht angesprungen.«

Nun ruhten alle Blicke auf mir.

»Fahren Sie hin und schauen sich das mal an.«

»Das kann eine Streife übernehmen«, sagte ich.

Meine Frechheit ließ ihn kalt. »Das machen Sie, Mohr. Ich kannte den Vater von Herrn Marquardt und ich habe ihm versprochen, dass sich jemand von meinen Leuten die Zeit für ihn nimmt. Die Streife ist gnadenlos ausgelastet; ich stelle Sie für diese Sache frei. Sie sind unsere Expertin für so etwas.«

»Was meinen Sie mit: So etwas?«

Der Boss ignorierte meine Frage. Die Sache schien für ihn erledigt zu sein. Er ordnete den Papierstapel, der vor ihm lag, während meine Kollegen mit den Stühlen rückten und sich nach und nach aus dem Besprechungsraum verabschiedeten. Ich tat, als würde ich ihre hämischen Blicke nicht bemerken. Demonstrativ holte ich noch einmal das iPhone aus der Hosentasche und kontrollierte das Angebot mit dem Hantel-Set. Viel zu teuer, und außerdem besuchte ich sowieso regelmäßig das Fitness-Center. Ein Hantel-Set wäre eine lapidare Ausrede, damit ich gar nicht mehr unter die Leute musste und den Gang ins Studio sparte. Als ich das iPhone wegsteckte, schaute ich mich nach Ricky um, aber mein ehemaliger Partner hatte den Besprechungsraum bereits verlassen, ohne auf mich zu warten.

Ich suchte ihn in seinem Büro auf. Vor meiner Suspendierung hatte ich ihm gegenüber gesessen; nach meiner Rückkehr wurde ich in eine bessere Besenkammer am Ende des Flurs gesteckt. Ricky saß mit hochrotem Kopf hinter seinem Schreibtisch und schob Aktenberge von links nach rechts und von rechts nach links, um Beschäftigung vorzugeben, aber mich täuschte er nicht. Die roten Flecken auf der Haut über seinen Wangenknochen kannte ich nur von ihm, wenn sich ein Verdächtiger bei einer Vernehmung stundenlang querstellte.

»Was ist los mit dir?«, fragte ich. »Nun sag nicht, ich wäre vorhin zu schroff zu dir gewesen. Du liebst mich so, wie ich bin.«

»Du bist unmöglich!«, stieß er hervor.

»Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß.«

»Es geht nicht um mich. Sondern um deinen Umgang mit dem Boss. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit ihm in aller Herrgottsfrühe. Du weißt nicht, wie kurz du vor einer Versetzung stehst. Hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre vor ihm auf die Knie gefallen. Damit er dich nur ja hierlässt!«

»Egal, wohin er mich versetzen würde«, sagte ich, »die würden mich nach einem Tag wieder zurückbringen.« Ich schob meinen Hintern vorsichtig auf eine freie Ecke des Schreibtischs. So geladen wie Ricky schien, hatte ich Angst, er könnte mich hinunterschubsen.

»Ich habe mich für dich eingesetzt, aber dich scheint es ja überhaupt nicht zu interessieren!«

»Warum regst du dich denn so auf? Ich würde versetzt werden. Nicht du!«

»Ich will aber nicht, dass du gehst!«

Ich zuckte zusammen. Soviel Ehrlichkeit war ich von Ricky nicht gewohnt. Wir kabbelten uns, zogen uns gegenseitig auf, bis es wehtat: Dass der eine den anderen brauchte, darüber hatten wir nie geredet. Davon abgesehen, brauchte ich Ricky nicht, auch wenn er mein einziger Freund war. Ich brauche niemanden. Zumindest rede ich mir das gerne ein.

»Ich dachte, du würdest dich gut verstehen mit deinem neuen Partner«, sagte ich.

»Der Müller ist super. Aber ich kann es nicht mit ansehen, wie eine so gute Polizistin wie du ihre Karriere ruiniert, weil sie mit pubertär-bockigen Parolen immer wieder aufs Neue ihren Vorgesetzten auf die Palme bringen muss.« Auf seinen Wangen bildeten sich hektische rote Flecken.

»Schon gut«, murmelte ich. »Tut mir leid.«

Ricky weckte das schlechte Gewissen in mir. Als mein ehemaliger Partner und Leiter unseres Teams riss er sich den Hintern auf, damit ich in der Dienststelle bleiben durfte, und ich wusste nichts Besseres zu tun, als ihm bei seinen Bemühungen auf der Nase herumzutanzen.

»Ich versuche, mich zu benehmen«, sagte ich beschwichtigend. »Ich versprech's. Aber stell dir doch mal vor, du müsstest dafür herhalten, die Löcher in der Personalbesetzung des Streifendienstes zu stopfen! Und zwar nicht, um ein Verbrechen aufzuklären, sondern um Händchen zu halten bei Leuten, die in die Wildnis ziehen, und sich dann vor lauter Angst in die Hosen …«

»Es reicht jetzt.« Ricky hob die Hand. »Wie du ja gehört hast, sind diese Marquardts einflussreiche Leute und kennen den Boss anscheinend persönlich. Denkst du, er hätte dich für diesen Job ausgewählt, wenn er dir nichts Anständiges zutrauen würde? Wenn da wirklich jemand mitten in der Nacht in deren Haus einbricht, um die Familie zu Tode zu erschrecken, ist das kein Kinderspiel. Es ist dein Fall, Kerstin. Mach was draus! Vielleicht ist es deine Chance, ins Team zurückzukommen!«

»War ich nie drin«, sagte ich lakonisch.

»Du gehörst zu uns. Die Leute schätzen deine Arbeit, und das weißt du, denn du machst einen verdammt guten Job. Ob sie dich mögen, steht auf einem anderen Blatt, und wenn du nicht so unbeschreiblich dickköpfig und eigenbrötlerisch wärst, würden sie das auch tun, meine liebe Kerstin! Verdammt nochmal!«

»Ist ja gut! Schon gut!« Wenn er nicht gleich aufhörte, würde ich noch anfangen zu heulen.

Ricky schob ruckartig seinen Stuhl zurück und stand auf. »Ich wünsche dir viel Glück. Du kannst mich später gerne anrufen und erzählen, wie es auf dem Gutshof gelaufen ist.«

»Mache ich«, sagte ich. »Ricky, eins noch. Du hattest doch heute Morgen schon mit dem Boss gesprochen und gesagt, er hätte einen Job für eine«, – ich malte mit den Fingern Gänsefüßchen in die Luft –, »Geisterjägerin.« Wie ich es hasste, dieses Wort auszusprechen. »Was hast du damit gemeint?«

»Es gibt keine Spuren. Daher war von Anfang an klar, dass du das übernehmen wirst, Kerstin.« Er schlüpfte in seine Jacke. »Ich muss los. Ich fahre mit dem Müller in die JVA, und wir knöpfen uns nochmal diese beiden kleinen Arschlöcher vor.«

»Meinst du, die sind es gewesen?«, fragte ich.

»Wenn sie es nicht waren, rasiere ich den Schnauzer kahl«, antwortete er.

»Du hast keinen Schnauzer.«

»Ich meine den Hund der alten Dame.«

So gefiel mir Ricky schon besser. »Viel Erfolg wünsche ich euch«, sagte ich. »Ach ja, Ricky?«

»Hä?« Ricky war schon auf dem Sprung und machte Anstalten, zur Tür rauszugehen, wo Kollege Müller auf ihn wartete, in eine Daunenjacke gehüllt, in der der drahtige Kerl aussah wie die Miniaturausgabe einer Hüpfburg. »Was meintest du mit: Es gibt keine Spuren?«

»Im Schnee«, sagte Ricky. Er sprach langsam und deutlich, als wäre ich schwer von Begriff. »Es gibt keine Spuren im Schnee um Gut Malik herum. Da war jemand im Haus; die Marquardts haben deutlich jemanden reden gehört und Schritte auf der Treppe vernommen. Definitiv schleicht dort jemand bei ihnen herum, aber es gibt keine Reifenspuren oder Fußspuren, die zu dem Gutshof führen, verstehst du?« Er wickelte seinen Schal um den Hals. »Deswegen ist das dein Job.«

Ich spürte einen Kloß im Hals. Nach dem für die Region ungewöhnlich heftigen Schneefall vor ein paar Tagen hatte eine klirrende Kälte eingesetzt. Der Schnee lag stellenweise knietief. Niemand konnte sich an ein abseits gelegenes Gehöft heranschleichen, ohne Fußabdrücke zu hinterlassen. Trotzdem klagten die Bewohner über Schritte und Stimmen in der Nacht in ihrem Haus.

Nun wusste ich, warum der Boss ausgerechnet mich dafür ausgewählt hatte.

*

Ich fuhr aus der Stadt hinaus. Eineinhalb Kilometer hinter dem Ortsende wies ein kleines Schild nach rechts auf die schmale asphaltierte Straße, die etwa hundert Meter durch die Felder führte und schließlich bei Gut Malik endete. Ich hielt mitten auf der Landstraße an, um das Schild zu bewundern. Es handelte sich nicht um ein nüchternes, vom Straßenverkehrsamt gestelltes Hinweisschild, sondern war liebevoll von jemandem angefertigt worden. Das ovale Blech strahlte in einem tiefen Indigoblau, die weiße Aufschrift war mit der Hand gemalt.

Dann betrachtete ich die Straße genauer. Sie war komplett unter einer Schneedecke vergraben, nur zwei Drahtzäune zeigten die Begrenzung zum Ackerland linker- und rechter Hand. Hier war niemand in der letzten Nacht entlanggekommen, und die Marquardts hatten das Grundstück nicht verlassen. Hinter mir auf der Landstraße näherte sich ein LKW, der Fahrer drückte auf die Hupe. Ich gab Gas und geriet mit meinen betagten Winterreifen ins Schlingern. Mit schlenkerndem Heck bog ich in die Zufahrtsstraße ein.

Der Hof versteckte sich hinter einer kleinen Gruppe von Bäumen, als hütete er ein Geheimnis. Als ich die Bäume passiert hatte, präsentierte sich das Wohnhaus stolz in seiner ganzen Pracht, mit Sprossenfenstern und Giebeln und frisch verputzter Fassade, so weiß und rein wie der Schnee, der es umgab.

In meiner Kindheit waren wir einmal hier entlangspaziert. Damals hatte es Stallungen und Nebengebäude gegeben, in denen nach der Erbauung wahrscheinlich das Personal gelebt hatte, Mägde und Knechte und so weiter; später waren diese Gebäude abgerissen worden. Nun gab es neben dem Haupthaus nur noch einen Carport. Zwei Wagen standen darin: ein blauer Audi TT und ein schnittiges schwarzes BMW-Coupé. Bei beiden war der Lack auf Hochglanz poliert. Sie sahen brandneu aus, wie frisch aus dem Autohaus gerollt.

Die Schneedecke glitzerte weiß und vollkommen unberührt wie mit tausend winzigen Kristallen übersät. Mit knatterndem Auspuff rollte mein dunkelgrüner Passat auf den Hof, die Reifenspuren verschandelten die Idylle. Unbekümmert stand mein Auto nun neben diesen schicken Schlitten, wie dieser fröhliche abgewrackte Abschleppwagen Hook aus einem Kinderfilm.

Eine Treppe führte auf die Flügeltür aus grün lackiertem Massivholz zu. Schnell inspizierte ich das Schloss. Keins von der Sorte, das sich so mir nichts, dir nichts knacken ließ.

Ich drückte die Klingel und wappnete mich für zwei arrogante, dünkelhafte Neureiche, die abschätzend meinen Wagen und meinen Aufzug betrachten würden: ausgebleichte Jeans in absolut nicht mehr moderner, aber bequemer Schlaghosen-Form; ausgelatschte Lederstiefel mit Schneerändern; ein graues schlabberiges Sweatshirt in Übergröße und einen bunt gemusterten Schal mit Fransen, den mir Rickys Frau zum Geburtstag gestrickt hatte. Das einzige einigermaßen neue und schicke Kleidungsstück war mein hellbrauner Wintermantel.

Bei dem Püppchen, das mir die Tür aufmachte, passte hingegen alles zusammen.

Ilona Marquardt besaß das perfekte Gesicht, sie sah aus wie gemalt. Kurzgeschnittenes, blauschwarzes Haar umrahmte ihr Profil wie ein glänzender Helm. Ihre Haut war blass und ebenmäßig, wie ein gephotoshopptes Model auf einem Hochglanztitelbild. Dichte Augenbrauen schwangen sich über dunklen, fast schwarzen, ausdrucksvollen Augen. Und erst die Wimpern. Wie konnte man so lange, perfekt geformte Wimpern haben? Ich beschäftige mich nicht sonderlich mit Kosmetik, aber ich verfüge über eine sehr gute Beobachtungsgabe, und ich war durchaus in der Lage zu erkennen, dass diese Wimpern echt waren und nicht aufgeklebt. Das einzige Manko waren die Augenringe. Aber sie ließen Ilona nicht weniger attraktiv wirken, sondern eher verletzlich.

Eine schmale Adlernase ruhte über einem herzförmigen Mund mit vollen, rosafarbenen Lippen. Ilona war ganz in Schwarz gekleidet; ein Sweater mit ellenbogenlangen Ärmeln, hautenge Designer-Jeans und Stiefel im Cowboy-Look mit Schnallen und Nieten.

Mit meinen einsfünfundachtzig und meiner wuchtigen Ringer-Statur kam ich mir so plump vor wie Godzilla.

»Guten Tag«, sagte ich.

Frau Marquardt reichte mir eine schmale Hand. Ich nahm sie in die Rechte und drückte ganz behutsam, weil ich fürchtete, sie zu zerquetschen. »Ich bin von der Polizei«, sagte ich. »Kerstin Mohr ist mein Name.« Ich fummelte in den Taschen des Mantels nach meinem Dienstausweis.

»Schon gut, lassen Sie nur«, sagte Ilona Marquardt. »Wir haben Sie erwartet. Kommen Sie herein! Es ist nicht ganz einfach, dieses Ungetüm von einem Haus zu heizen, aber in der Küche ist es mollig warm.« Sie trat zur Seite und ließ mich eintreten. »Es ist mir sowieso schrecklich unangenehm, Sie bei diesem Wetter hier herauszubitten. Die Zufahrtsstraße zu unserem Haus wird von der Gemeinde nicht geräumt. Hier sind ja nur wir zwei, mein Mann und ich.«

»Wind und Wetter dürfen die Polizei nicht von der Arbeit abhalten«, sagte ich und registrierte den Schneematsch, der von meinen Stiefeln auf den Boden tropfte. »Lieber Himmel! Tut mir leid.«

Geschäftig eilte Ilona Marquardt zu einem Schuhschrank und fischte Filzpantoffeln heraus. »Möchten Sie Ihre Schuhe ausziehen?«

Auf jeden Fall wollte ich den Marquardts nicht die Fliesen versauen. Ich zerrte mir die Stiefel von den Füßen und schlüpfte in die Pantoffeln, während ich mich im Eingangsbereich umsah. Frau Marquardt hängte meinen Mantel in einen antiken Bauernschrank, der winzig wirkte in diesen weitläufigen Räumlichkeiten; außer dem Schrank gab es in der Eingangshalle keine weiteren Möbelstücke. Eine Eichenholztreppe führte nach oben in den ersten Stock. Mehrere Türen führten zu den Zimmern im Untergeschoss. Sie alle standen offen. Es roch nach frischer Farbe. Hier wurde renoviert.

Das war nicht einfach nur ein Haus, es war ein Schloss.

Ilona Marquardt geleitete mich in die Küche. Ein Schwall warmer Luft umfing mich, und ich fühlte mich sofort wohl. Die Küchenmöbel waren aus Massivholz, die Elektrogeräte brandneu; das Feinste vom Feinen. Qualitativ hochwertige Ware mit allem möglichen Schnickschnack. Ein eingebauter Dampfgarer und einer von diesen kleinen ultraheißen Grills, in denen man ausschließlich Steaks zubereiten konnte. So eine Küche hätte ich auch gerne gehabt. Da hätte ich mir sogar hin und wieder etwas Anständiges gekocht.

»Möchten Sie einen Tee?«, fragte Ilona Marquardt. »Oder lieber Kaffee?«

»Ich nehme das Gleiche wie Sie«, sagte ich. »Da bin ich flexibel.«

Lars Marquardt trat ein. Ich stand auf, um ihn zu begrüßen. Sein Händedruck war warm und fest.

»Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte er mit sonorer, angenehmer Stimme. Lars Marquardt war ein gutaussehender Mann. Blondes, halblanges, leicht gewelltes Haar. Kantige Gesichtszüge. Blaue Augen, die Intelligenz und Sensibilität ausdrückten, versteckt hinter einer Hornbrille mit modisch eckigem Gestell und feinen Linien in den Augenwinkeln. Die beiden gaben ein echtes Prinzenpaar ab, sie sahen gut aus, besaßen Stil und verfügten über eine Menge Geld. Aber auch bei Lars Marquardt entdeckte ich diese Müdigkeit in seinem Gesicht. Seine Züge wirkten angespannt, die Mundwinkel hingen leicht nach unten. Was auch immer diese Hausbesitzer dazu veranlasst hatte, sich an die Polizei zu wenden, es brachte sie um den Schlaf.

Lars setzte sich zu mir. Wir warteten, während seine Frau den Tee servierte und schließlich ihm gegenüber Platz nahm. Erwartungsvoll blickten sie mich an. Ich nippte an meinem Tee.

»Also«, fing ich an, »Sie haben gestern meinen Vorgesetzten, Herrn Hallwachs, angerufen und um Hilfe gebeten. Würden Sie mir bitte noch einmal erzählen, worum es geht, und was Sie zu diesem Telefonat veranlasst hat?«

Unsicher schauten sie sich an, dann fing Lars an zu erzählen. »Es war … Mitte letzter Woche. Ich bin in der Nacht aufgewacht, wegen eines Geräusches.«

»Wann genau war das?«

»In der Nacht von Donnerstag auf Freitag!«, plapperte Ilona dazwischen.

»Ich bin nicht sicher …«

»Immer langsam. Versuchen Sie sich in aller Ruhe zu erinnern«, sagte ich. Unter Zeitdruck stand ich ja heute nicht. Ich genoss die heimelige Wärme in dieser Küche und den guten Rooibos-Tee mit feinem Vanillearoma. »Eins nach dem anderen. Seit wann wohnen Sie hier?«

»Etwa zwei Monate«, sagte Lars. »Aber diese Sache … hat jetzt erst angefangen. Zwar haben wir in den Nächten anfangs geschlafen wie die Toten, weil uns die Renovierung stark in Anspruch nimmt; wir machen einiges selbst. Trotzdem, ich bin sicher, wenn da schon etwas passiert wäre, hätten wir es gemerkt.«

»Sie glauben, dass Sie hier nicht alleine sind, sondern unerwünschten Besuch bekommen.« Ich schielte nach der Kandiszucker-Dose, entschied mich beim Blick auf Ilonas schlanke Figur aber dagegen, ein Stück in meinen Tee zu tun, den sie gerade nachschenkte.

»Tja, anfangs war es hier sehr ruhig«, sagte Lars. »Abgesehen von den Geräuschen im Wald. Hierher verirren sich natürlich schon mal Wildschweine oder ein Reh, und die preschen mit ordentlichem Lärm durchs Gebüsch. Aber das lässt sich nicht vergleichen mit dem, was Mittwochnacht passiert ist. Da waren Geräusche im Haus. Nicht draußen.«

Ilona schien in sich zusammenzusinken, als er das sagte. Ihre Schultern hingen schlaff nach unten. »Meine Frau wurde mitten in der Nacht von der Stimme eines Kindes geweckt.«

Nun hob Ilona den Kopf. Ihre Augen glänzten. »Das Kind hat ein Lied gesungen. Ein Kinderlied, ich weiß nicht genau, wie es heißt.«

»Um welche Uhrzeit war das?«

»Kurz nach Mitternacht. Zuerst dachte ich, es wäre der Fernseher. Dass Lars vielleicht nicht schlafen kann und unten im Wohnzimmer sitzt. Aber er hatte den Gesang auch gehört und stand schon auf der Treppe, als ich aus dem Schlafzimmer kam. Ich fragte ihn: Was ist das? Und er sagte, er wisse es nicht. Da hatte es auch schon aufgehört.«

»Wieso sind Sie so sicher, dass es im Haus gewesen ist, und nicht draußen?«, fragte ich.

»Alle Fenster waren fest verschlossen. Es war ja schrecklich kalt in dieser Nacht. Der Gesang hatte viel zu nahe, zu deutlich geklungen, um von außerhalb des Hauses zu kommen! Natürlich haben wir trotzdem draußen nachgesehen. Mein Mann hat mit einer starken Taschenlampe aus allen Fenstern geleuchtet, aber nichts Auffälliges entdeckt. Wer sollte auch in einer klirrend kalten Winternacht am Rande des Waldes ein Lied singen?«

Jemand, der Ihnen einen gehörigen Schrecken einjagen will, dachte ich.

Lars redete weiter. »Also habe ich das ganze Haus abgesucht. Ich ging durch alle Zimmer, aber niemand war zu sehen. Meine Frau wollte die Polizei holen, aber ich dachte, man würde uns für verrückt erklären. Ich selbst glaubte an eine Art Traum, den zwei Menschen gleichzeitig haben … so etwas soll gar nicht so selten vorkommen, wie ich hörte. Ähnlich einer Massenhalluzination.«

»Sie hätten uns rufen sollen.«

»Es war ja nichts Schlimmes passiert. Wir dachten, dass es mit Sicherheit eine einfache Erklärung geben würde.

Am nächsten Morgen, als es hell war, bin ich nochmal durch das ganze Haus gegangen. Aber ich konnte keinerlei Hinweise darauf entdecken, dass jemand hier gewesen wäre. Wie hätte er auch hereinkommen sollen? Die Alarmanlage habe ich überprüft, sie funktioniert einwandfrei.«

»Wer hat einen Schlüssel außer Ihnen? Eine Putzhilfe vielleicht? Und wie ist es mit dem Code für die Alarmanlage?«

»Den kennt keiner, und nur wir selbst haben Schlüssel«, sagte Ilona. »Wir suchen schon die ganze Zeit eine Haushaltshilfe, aber bis jetzt haben wir keine gefunden.« Sie zuckte die Achseln. »Den meisten ist es zu mühsam, hier herauszufahren. Bei einer Frau, die in einem Zeitungsinserat nach einer Putzstelle suchte, hatte ich angerufen. Wissen Sie, was sie zu mir sagte? Sie würde nicht in einem Spukhaus arbeiten!«

»Okay«, sagte ich. »Wie ging es weiter?«

»Ich bin zur Arbeit gegangen«, sagte Lars. »Ich wurde in der Firma gebraucht. Dort liegt einiges im Argen. Mein Vater ist ja überraschend gestorben, und ich muss mich natürlich erst in alles einarbeiten. Ilona hat mich begleitet. Sie wollte an diesem Tag nicht alleine auf dem Gutshof bleiben.«

»Ich hätte eigentlich mehr als genug Arbeit in meinem Atelier, aber ich habe mich zu sehr gefürchtet«, sagte Ilona. »Mir steckte der Schreck von der Nacht noch in den Knochen.«

»Sind Sie Künstlerin?«, fragte ich.

»Ich male. In Kapstadt habe ich meine Werke regelmäßig auf Ausstellungen präsentiert, und das habe ich auch hier in Deutschland vor. Momentan versuche ich Lars zusätzlich in der Firma zu unterstützen, so gut ich kann. Ich helfe seiner Sekretärin. Übernehme Handlangerarbeiten, führe Telefonate, koche Kaffee …«

Ich nickte. »Fahren Sie fort.«

»Im Laufe des Tages verflüchtigte sich die Erinnerung an den seltsamen Gesang. Es kam uns vor wie ein Alptraum, aus dem man schweißgebadet erwacht und kurz darauf gar nicht mehr verstehen kann, warum er einem so furchterregend erschien. Wir redeten auch gar nicht mehr groß darüber. Wir dachten eben wirklich, dass unsere Nerven uns einen Streich gespielt hätten, oder dass der Wind durch das Dach gepfiffen hätte. Wir wollten nicht überreagieren. Glauben Sie mir – irgendwann war ich mir selbst nicht mehr sicher, ob ich mir das alles eingebildet habe. Ob mir mein Gehirn einen Streich gespielt hat, nach all dem Stress der letzten Wochen … Erst als wir ins Bett gingen, fühlten wir uns etwas unwohl, aber wir konnten trotzdem beide ohne Probleme einschlafen.

In der Nacht musste ich zur Toilette. Und da hörte ich wieder eine Stimme, ein Flüstern. Ich habe laut geschrien vor Angst.«

»Hatten Sie es auch gehört?«, fragte ich Lars.

»Ich war bereits wach und auf dem Weg nach unten, um nachzusehen, als ich Ilona schreien hörte«, sagte Lars. »Ich eilte sofort zu ihr.«

»Dieses Mal habe ich mit Lars zusammen das Haus abgesucht«, sagte Ilona. »Aber wir haben nichts gefunden. Der Rest der Nacht verlief ruhig.

Am Samstagmorgen sind wir für ein paar Stunden in die Firma gegangen. Den Nachmittag haben wir für einen Waldspaziergang genutzt. Wir wollten nachsehen, ob es in der Nähe vielleicht eine Waldhütte gibt, einen Unterschlupf, in dem sich Jugendliche herumtreiben … Betrunkene … wer auch immer. Dann hat es angefangen zu schneien, und wir gingen nach Hause.«

»In dieser Nacht legten wir uns auf die Lauer, Ilona und ich«, sagte Lars. »Bis halb drei hielt ich durch. Ilona schlief vorher schon ein. Schließlich döste ich auch weg. Am nächsten Morgen weckte mich Ilona und fragte, ob ich heimlich etwas gegessen hätte. Ich wusste zuerst nicht, was sie meinte.«

»Ich wachte auf, als es hell wurde.« Sie sprach leise, als fürchtete sie, jemand könnte sie hören. »Ich ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. Anschließend stellte ich das Glas in die Spülmaschine, die ich am Vorabend ausgeräumt hatte. Nun stand ein benutztes Trinkglas darin, Besteck und ein benutzter Teller. Ich habe sofort den Kühlschrank kontrolliert. Es fehlten Nahrungsmittel.«

»Wie meinen Sie das? War der Kühlschrank leergeräumt? Was hat denn gefehlt?«

»Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Von der Salami war nur noch die Hälfte übrig, und ich schätze, ein, zwei Scheiben Brot fehlten.«

Ich lehnte mich zurück. »Sind Sie sicher?«, fragte ich skeptisch.

»Ganz sicher.«

»Meine Frau bestand schließlich darauf, bei der Polizei anzurufen«, sagte Lars. »Ich verstehe das nicht. Selbst wenn sich jemand bei uns durchgefressen hätte: Wieso sollte er anschließend alles ordentlich aufräumen und so tun, als wäre er nie dagewesen?«

Ich dachte: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Ein Schauer lief über meinen Rücken.

»Bei uns lebt ein Kobold im Haus.« Lars lachte gezwungen.

»Wieder haben wir überall nachgesehen. Wenn sich jemand aus der Stadt hierhergeschlichen hätte, um uns Angst einzujagen – wie hätte er das schaffen sollen, ohne im Neuschnee eine einzige Spur zu hinterlassen?«

Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?

»Sie haben Herrn Hallwachs angerufen«, sagte ich. »Warum nicht den Notruf?«

»Was hätten die machen sollen? Sie wären hergekommen, hätten sich umgesehen, nichts gefunden und wären wieder weggegangen. Meinen Sie, die hätten uns ernst genommen, wenn wir gesagt hätten, da steht ein Teller in der Spülmaschine, der gestern Abend noch nicht da war? Die hätten uns doch ausgelacht! Es wurde ja nichts gestohlen.« Er rang die Hände. »Mein Vater kannte Herrn Hallwachs von früher. Ich war sicher, dass Ihr Vorgesetzter mich nicht sofort für verrückt erklären würde, wie das ein Streifenpolizist vermutlich getan hätte.« Er zuckte die Achseln. »Wenn die Nächte davor nicht so seltsam gewesen wären, hätte ich Ilona die fehlenden Salami- und Brotscheiben nicht abgenommen.«

Ich sah, wie sie ihn anfunkelte.

»Was die nächtlichen Geräusche angeht: Zunächst dachte ich, es könnte an den Rohren und Leitungen liegen. Am Wind, der durch den Kamin pfeift. Es war ja grässliches Wetter. Und natürlich kracht und knarzt es in diesem alten Gemäuer ständig im Gebälk.«

»Daran dachte ich auch gerade«, sagte ich. »Sie sollten sich auf jeden Fall mit den Firmen besprechen, die die Arbeiten am Haus durchgeführt haben. Die sollen das mal überprüfen.« Lars hatte zuvor gesagt, dass er und seine Frau bei der Renovierung mit Hand angelegt hatten. Wer wusste schon, wie fachmännisch dabei gearbeitet worden war? Aber ich hatte noch eine andere Idee. »Hat das Haus einen Dachboden?«

»Natürlich«, sagte Lars. »Warum fragen Sie?«

»Möglicherweise haben Sie Mitbewohner. Ein Marder, der sich dort oben eingenistet hat und nachts auf Streifzüge geht … Das kann durchaus unheimliche Geräusche verursachen.«

»Aber warum erst seit letztem Donnerstag? Anfangs war ja alles ruhig.«

»Vielleicht ist er erst eingezogen, als es im Haus behaglich warm wurde«, sagte ich.

Die Marquardts schauten sich an. »Daran haben wir noch gar nicht gedacht«, sagte Lars und nahm Ilonas Hand in die seine.

»Aber der Teller in der Spülmaschine …«, entgegnete Ilona zweifelnd.

Lars überging sie. »Wie können wir herausfinden, ob es sich um einen Marder handelt?«, fragte er. Er wirkte erleichtert, als klammerte er sich an diese einfache Lösung des Problems.

»Indem wir auf den Dachboden gehen«, sagte ich und stand auf. Der schwere Stuhl glitt schabend über den Fliesenboden.

Ilona und Lars standen ebenfalls auf. »Kommen Sie«, sagte Lars. »Ich bringe Sie hinauf.«

*

Die Treppe verengte sich nach oben, wie ein schwarzes Loch, das jeden, der es wagte, die erste Stufe zu betreten, unwiderruflich einsaugte. Die Atmosphäre wirkte düster und bedrohlich auf mich, aber möglicherweise lag das an meiner Fantasie. Was würde mich dort oben erwarten?

Langsam, Stufe für Stufe, schritt ich nach oben. Die Marquardts blieben dicht hinter mir. Obwohl das Haus ihnen gehörte, überließen sie mir die Führung. Ich fasste mir ein Herz und betrat den Flur im ersten Stockwerk.

Hier oben roch es durchdringend nach Farbe. Abdeckfolie, mit der beim Streichen vermutlich der Boden ausgelegt worden war, lag ordentlich zusammengefaltet in einer Ecke. Eine Ausziehleiter stand herum und ein Eimer mit weißer Wandfarbe. Auch hier standen die meisten Türen offen. Einige Räume waren leer, oder es lagerten nur Umzugskisten darin.

»Das ist unser Schlafzimmer«, sagte Lars und öffnete die einzige verschlossene Tür. Ich erhaschte einen Blick auf ein breites Doppelbett mit lederbezogenem Kopfteil und edel schimmernder Satinbettwäsche, alles in Schwarzweiß gehalten. »Wir versuchen, so gut es geht, den Geruch von Farbe beim Schlafen auszusperren. Das gibt sonst Kopfschmerzen, zumindest bei mir. Ilona als Malerin ist da weniger anfällig.«

»Dann machen Sie die Tür schnell wieder zu«, sagte ich.

»Und hier«, sagte Lars, »geht es zum Dachboden.« Er nahm einen Ziehhaken, der an der Wand in der hinteren Ecke lehnte, und hakte ihn in eine metallene Öse an der Decke ein. Wie eine Falltür öffnete sich der Zugang zum Dachboden. Lars griff nach oben und holte die ausklappbare Treppe herunter. Ein Schwall eiskalter, muffig riechender Luft schlug uns entgegen.

Auffordernd schaute er mich an.

»Nach Ihnen«, sagte ich.

»Ich bleibe lieber unten«, sagte Ilona und verschränkte fröstelnd die Arme über der Brust.

Ich stieg hinter Lars die schmale hölzerne Bodentreppe hoch. Oben angekommen, musste ich den Kopf einziehen. Überall hingen Spinnweben. Eine Neonröhre über unseren Köpfen leuchtete so hell, dass ich die Augen zusammenkneifen musste. Jede Menge Gerümpel stand herum und bot tausend Möglichkeiten, sich zu verkriechen. Das meiste war mit Plastikplanen oder Wachstuch abgedeckt. An den Wandschrägen bildeten sich verzerrte Schattenmuster ab.

Vorsichtig hob ich die Ecke einer Plane an. Ich entdeckte alte Möbel darunter, ein antikes Schaukelpferd, dessen schwarze Knopfaugen mich ausdruckslos anstarrten. Eine Spieluhr, eine Schmuckschatulle. Ein Trödelhändler hätte hier oben einen Freudentanz aufgeführt. Tierkot konnte ich nirgends entdecken und ich vernahm auch keinen verdächtigen Geruch. Aber wer wusste schon, was sich unter dem ganzen Kram verbarg? Mit den Lebensgewohnheiten dieser Biester kannte ich mich nicht aus.

Staub drang in meine Nase und reizte mich zum Niesen. Ich hatte keine rechte Lust, in dem Gerümpel zu wühlen und mich mit einer zentimeterdicken Staubschicht zu bedecken.

»Ich war noch nicht oft hier oben, seit wir eingezogen sind«, sagte Lars. »Meine Frau sogar erst einmal. Es ist ihr zu unheimlich.«

»Das kann ich gut verstehen«, sagte ich. »Ein Dachboden hat immer etwas Gruseliges an sich. Dieser hier ganz besonders.«

»Meinen Sie, wir sollten einen Kammerjäger rufen?«

»Das wäre nicht schlecht, zumal das Haus lange Zeit leer gestanden hat. Wir wollen ja alle Eventualitäten ausschließen, und ich bin wirklich keine Fachfrau für so etwas.«

»Ich weiß. Sie sind Polizistin. Es tut mir leid, wenn wir Sie vergeblich herbestellt haben.«

»Das haben Sie nicht«, sagte ich. »Sobald Sie das nächste Mal etwas Ungewöhnliches hören, schauen Sie mal hier oben nach.«

»Das werde ich tun.«

»Okay«, sagte ich. »Fürs Erste bin ich hier fertig.« Mich drängte es, von diesem eiskalten, dunklen Dachboden wegzukommen. Eilig stieg ich die Bodentreppe nach unten. Lars folgte mir, klappte die Leiter ein und verschloss die Luke.

Ich warf in jedes Zimmer im Obergeschoss einen Blick, während Lars mir erklärte, wie sie die leerstehenden Räume zu nutzen gedachten. Fertig gestrichen und eingerichtet waren bis jetzt nur das Büro und das topmoderne Schlafzimmer. Als Nächstes wäre das Bad fällig, meinte er. Ich stand mittlerweile staunend in der Tür zum größten Zimmer: Hier befand sich Ilona Marquardts Atelier.

Das Fenster bot einen herrlichen Blick auf die umgebende schneebedeckte Landschaft. An den Wänden lehnten überall Bilder, Kohlezeichnungen und Acrylgemälde. Sie zeigten Menschen in surrealistisch anmutenden Städten mit Hochhäusern, deren Spitzen in den Wolken verschwanden. Aber auch Landschaften in üppigen Herbstfarben sowie Motive der afrikanischen Tierwelt gab es zu sehen. Die Bilder gefielen mir. Auf einer Staffelei befand sich eine Skizze, die Gut Malik zeigte.

»Ich will unbedingt das Haus malen«, erklärte Ilona. »Aber die Renovierungsarbeiten wachsen uns über den Kopf. Das Bild muss warten.«

Ich versuchte, mir die hübsche und top gestylte Hausherrin farbverschmiert in einem gelben Malerkittel vorzustellen. Es gelang mir.

Anschließend führten mich die Marquardts durch die Räumlichkeiten im Untergeschoss. Es gab ein gemütliches Kaminzimmer mit einem monströsen Ofen und einen Wintergarten mit Blick auf den Waldrand. Gut Malik war definitiv eins der schönsten privaten Anwesen, die ich je betreten hatte.

»Ich möchte mir den Keller ansehen«, sagte ich.

»Die Kellertür ist verriegelt«, sagte Lars. »Von außen gibt es keinen Zugang. Fenster hat er auch nicht. Wir nutzen ihn kaum.«

»Ich möchte mich dennoch da unten umschauen«, sagte ich.

Lars zuckte die Achseln und führte mich zu der verschlossenen Tür in der Küche. Der Riegel quietschte unangenehm, als er ihn vorschob. Hinter dem Hausherrn stieg ich die Treppe hinab. In meiner Vorstellung hörte ich die Kellertür zuknallen wie von Geisterhand und sich nicht mehr öffnen, während wir beide hier unten einen schrecklichen Tod starben.

Blödsinn, Kerstin, schalt ich mich. Es ist nur ein Haus.

Der Keller hätte eine perfekte Kulisse in einem Horrorfilm abgegeben. Niedrige Decken, nackte Wände, feuchtkalte Luft und freiliegende Rohrleitungen. Neonleuchten verströmten ein gleißendes, kaltes Licht. Auch hier stand eine Menge Gerümpel herum; ausgediente Elektrogeräte, eine Tischtennisplatte, alles mit einer zentimeterdicken Staubschicht bedeckt.

Einer Eingebung folgend, rief ich: »Hallo? Ist da jemand?«

Lars zuckte zusammen.

Es gab eine alte Toilette, an der die Tür fehlte. Ich warf einen Blick hinein. Das Wasser in der Toilette war von einem ekligen Braun. Ein dunkler Rand einige Zentimeter über der Wasseroberfläche zeigte an, dass sie lange nicht gespült worden war. Die Armaturen an dem winzigen Waschbecken waren rostfleckig, die Duschwanne altmodisch. Ein Brauseschlauch fehlte.

Hier unten roch es seltsam. Ein schwerer, feuchter Geruch lag in der Luft, durchdringend süßlich-faulig, als wäre Gemüse verrottet. Dieser Geruch wurde von etwas Chemischem überlagert. Ich tippte auf Raumspray mit Limettenduft. Eine widerliche Mischung, bei der sich mein Magen umdrehen wollte. Ein Bukett, das man nicht aus der Nase bekam und sich noch Stunden später einbildete, man würde selber danach riechen.

»Ich schätze, hier ist eine Ratte verendet«, sagte ich.

Lars nickte. »Ich hatte noch keine Zeit, aufzuräumen. Den Keller haben wir bisher links liegen lassen.« Sein Blick wich mir aus. Bestimmt war ihm das peinlich. Ich erlebe immer wieder, wie Menschen sich schämen, wenn ich ihre unaufgeräumte Wohnung betrete, denn häufig komme ich unangemeldet zu Besuch. Mir ist es egal, ob ein Heim ordentlich ist oder nicht. Viel wichtiger ist mir, dass sich die Bewohner an das Gesetz halten.

Am hinteren Ende des Kellers gab es einige Verschläge, die mit Gittertüren verschlossen waren. Auch sie waren teilweise vollgestellt mit altem Ramsch. Ein Kinderfahrrad; wahrscheinlich hatte es Lars gehört. Eine Kühltasche. Ein uralter Fernseher mit einem Drehknopf für die Programmwahl. Der Keller war für die früheren Bewohner eine Art Müllhalde gewesen; alles, was nicht mehr gebraucht wurde, wurde hier unten deponiert und war am Ende vergessen worden.

An der Tür des letzten Verschlages in der Reihe hing ein Vorhängeschloss. Innen lag eine Matratze, und auf ihr ein Stapel alte, fleckige Decken. Es gab ein Apothekerschränkchen, auf dem ein Glas Nutella stand, daneben lagen ein paar Chipstüten. Auf dem Boden stand eine staubige Kiste Sprudelwasser und eine Flasche Cola. Es sah aus wie das Geheimversteck eines Jungen.

»Waren Sie als Kind manchmal hier unten?«, fragte ich.

»Wenn ich nicht wusste, wohin«, sagte Lars. Ich hakte nicht weiter nach. Es war ein erbärmlich trauriger Rückzugsort, an den er bestimmt nicht gerne erinnert werden wollte. Auch, wenn es damals wahrscheinlich nicht so gestunken hatte, und die Toilette noch sauber gewesen war.

»Tja«, sagte ich. »Sieht nicht so aus, als würde sich hier jemand herumtreiben.«

Der Kontrast der blitzblank sauberen, topmodernen Küche zum Keller war gewaltig. Tief atmete ich durch. Die Luft roch nach Kräutern, die die Marquardts in Blumentöpfen auf der Fensterbank zogen, nach Rosmarin und Thymian, und ein bisschen nach dem leckeren Rooibos-Tee.

»Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun«, erklärte ich den Marquardts. »Führen Sie ein Tagebuch über alle Vorkommnisse, die Ihnen seltsam erscheinen oder von denen Sie glauben, dass sie auf Fremdeinwirkung beruhen. Versehen mit Datum und Uhrzeit. Auch rückwirkend, von Beginn an, so genau, wie es Ihnen möglich ist. Wenn Sie Besuch bekommen, egal von wem, vermerken Sie das bitte auch. Jedes Geräusch oder jede Begebenheit, die Sie sich nicht erklären können, kommt in dieses Buch. Meinen Sie, Sie könnten den nächtlichen Singsang aufnehmen?«

Ilona starrte mich entgeistert an. »Sie meinen – wir sollen eine Kamera aufstellen?«

»Haben Sie eine? Oder einfach eine Sprachaufnahme, mit dem Smartphone zum Beispiel?«

»Wir haben keinen Camcorder.« Ilona verschränkte erneut die Arme und zitterte, obwohl es in der Küche schön warm war. »Das wäre ja wie in diesem schrecklichen Kinofilm, als ein Dämon eine Familie tyrannisierte. Die Kamera hat ihn erst richtig wütend gemacht.«

Ich lächelte. »Lassen Sie uns zunächst die Marder-Theorie ausschließen, Frau Marquardt, in Ordnung?«

Sie antwortete nicht.

»Ich könnte es versuchen«, sagte ihr Ehemann zögernd. »Wenn Ihnen die Qualität einer Aufnahme mit dem Smartphone reicht. Dafür müsste ich natürlich relativ nahe an die Geräuschquelle herankommen, und bisher konnten wir diese ja nicht einmal genau lokalisieren.«

»Es ist einen Versuch wert«, sagte ich. »Und natürlich können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit die Polizei rufen.«

»Eine Streife wäre sicher nicht willens, die halbe Nacht bei uns zu bleiben, bis die Geräusche erneut erklingen … es tritt ja sporadisch auf und dauert nie lange an!«

Ich überlegte kurz, dann reichte ich ihm meine Visitenkarte mit meiner Handynummer. »Aber ich schon.«

»Dankeschön«, sagte Lars. »Vielen Dank.«

Er half mir in meinen Mantel. »Ich schaue mich draußen noch um«, sagte ich.

»Natürlich. Ich komme mit Ihnen.« Er schlüpfte in eine warme Winterjacke und in Gummistiefel. »Ich muss heute noch in die Firma. Wir haben nur gewartet, bis Sie kommen.«

»Und was ist mit Ihnen?«, fragte ich Ilona. »Sind Sie beruflich viel unterwegs?«

»Für gewöhnlich arbeite ich zuhause an meinen Bildern«, sagte sie. »Aber heute bleibe ich nicht hier. Ich fahre in die Stadt, um ein paar Besorgungen zu machen. Anschließend helfe ich Lars in der Firma. Nach diesem Wochenende möchte ich nicht alleine hier draußen bleiben!«

»Das kann ich sehr gut verstehen«, sagte ich.

Als wir aus dem Haus traten, blies mir der kalte Wind ins Gesicht wie der Atem eines Eisdrachens; trotzdem fühlte ich Erleichterung. Die Beklemmung, die ich in dem riesigen Haus gespürt hatte, fiel langsam von mir ab. Lars erklärte mir kurz die Alarmanlage. Bei einem Test funktionierte sie einwandfrei.

Ich schritt einmal um das Haus herum, gefolgt von Lars. Tierspuren waren keine zu sehen. Der Schnee bildete eine ebenmäßige Fläche, wie eine Maske, die etwas verbarg. Aber das musste nichts heißen; wenn irgendwelche Viecher auf dem Dachboden lebten, konnten sie sich seit Tagen in den Wänden verkriechen, ohne den Bewohnern über den Weg gelaufen zu sein.

»Stellen Sie Fallen auf«, sagte ich. »Mäusefallen, Marderfallen. Auf dem Dachboden und im Keller.«

»In Ordnung«, sagte Lars. »Vielen Dank noch mal, Frau Mohr. Heute Nacht gehen wir auf die Jagd, Ilona und ich. Wir melden uns morgen bei Ihnen, ja?«

»Ich wünsche Ihnen viel Erfolg«, sagte ich. »Und zögern Sie nicht, einen Schädlingsbekämpfungsdienst hinzuzuziehen. Warten sie damit nicht zu lange.«

»Ich rufe heute noch an«, sagte er.

»Bis dann, Herr Marquardt.«

Er stand höflich neben meinem Wagen und wartete, bis der Motor hustend angesprungen war und ich in der Hofeinfahrt wenden konnte. Das Heck rutschte weg, der Passat schlingerte wieder. Mit zitternden Händen umklammerte ich das Lenkrad. Für gewöhnlich bin ich nicht so ängstlich, aber auf Gut Malik war etwas mit mir geschehen: Das alte Haus hatte Erinnerungen heraufbeschworen, die mir eine Heidenangst einjagten. Manchmal hört man sie schreien in der Nacht. Schreien und weinen vor Hunger.

An der Einmündung zur Landstraße hielt ich an, wartete auf eine Lücke im Verkehr und schaute zum Haus zurück. Lars Marquardt stand mitten auf der Straße, die Hände in die Vordertaschen seiner Hose gesteckt, und blickte meinem Wagen hinterher. Irgendetwas an seiner Haltung kam mir seltsam vor.

Einer Eingebung folgend, zückte ich mein iPhone. Mit der Kamera zoomte ich das Gesicht des Industriellen heran. Lars Marquardt lächelte.

*

Ricky hatte in der Zwischenzeit viermal versucht, mich anzurufen.

Lars Marquardt war im Haus verschwunden, aber die Haustür stand noch offen. Er musste ja los zur Arbeit und würde gleich hinter mir die Zufahrtsstraße, die ich gerade blockierte, entlangfahren. Nachlässig warf ich das iPhone auf den Beifahrersitz, gab Gas und fuhr in die Stadt zurück.

Nachdem ich den Passat an der Zapfsäule mit Benzin gefüttert hatte, rief ich Ricky zurück.

»Hey«, sagte ich, als er sich nach dem zweiten Klingelton meldete. »Was ist denn so dringend?«

»Wo steckst du?«

»Auf dem Weg zu den heiligen Hallen unseres Reviers.«

»Bist du schon fertig bei den Marquardts?«

»Fürs Erste ja«, sagte ich. »Ich denke nicht, dass das etwas für uns ist. Ich tippe auf einen Marder. Irgendein Nager, der nachts auf dem Dachboden herumflitzt und eine Menge Lärm verursacht. Vermisch diesen Krach mit dem Pfeifen des Windes durch undichte Isolierungen und würze ihn mit einer Prise exzentrischer Yuppie-Nerven, und schon hast du einen kinoreifen Poltergeist.«

»Bist du dir sicher?«

»Wir ermitteln in diese Richtung«, erwiderte ich lakonisch. »Ich hatte gehofft, du könntest das Verhör des Marders übernehmen, ihr seid euch sicher sympathisch. Ähnlicher Körpergeruch und so …«

»Der Boss wollte, dass du dich richtig reinhängst in diese Sache.«

»Zur Abwechslung statt Kaffeekochen mal den Kammerjäger spielen? Vergiss es. Außerdem mussten die Marquardts zur Arbeit.« Ich schaute auf die Uhr. Es war kurz nach eins. Der Boss wartete auf meinen Bericht. »Kann ich dem Müller und dir noch irgendwie helfen?«

»Ich bin pleite. Wenn du mein Feierabendbier bezahlst, wäre mir das eine große Hilfe.«

»Allerhöchstens ein billiges Oettinger, mehr bist du mir nicht wert.« Ich schmunzelte. »Um halb acht in der Sonder-Bar?«

Ricky stimmte zu.

Ich drückte das Gespräch weg und fuhr zu unserer Dienststelle.

*

Der Boss stützte den Kopf mit einer Hand ab, während er mir zuhörte. Er verzog das Gesicht, als hätte er Magenschmerzen. Meine Marder-Theorie überzeugte ihn vorerst, aber er verlangte, dass ich mit den Marquardts in Verbindung blieb, und das Gutachten der Handwerker, sowie den Besuch des Schädlingsbekämpfers abwartete.

»Lars Marquardt hat mich gerade angerufen und sich für Ihren Besuch bedankt«, sagte er. Dabei musterte er mich befremdlich, als wäre ich die Haushälterin, die den bösen Dämon auf Gut Malik mit einem Reisigbesen vertrieben hatte. »Er scheint recht angetan von Ihnen zu sein.«

Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Ein großartiger Geistesblitz war meine Idee mit den Schädlingen, die nachts im Haus lärmten, ja nicht. Hielt der Boss so wenig von mir, dass er mir nicht einmal eine solch einfache Schlussfolgerung zugetraut hätte?

»Dankeschön«, sagte ich schließlich höflich. »Haben Sie noch etwas für mich?«

»Nein.« Er winkte ab, wollte in Ruhe gelassen werden.

In meinem Büro erledigte ich einigen liegengebliebenen Papierkram, den ich schon längere Zeit vor mir herschob, und den ich vor meinem Urlaub noch vom Tisch haben wollte. Um sechzehn Uhr beschloss ich, für heute Feierabend zu machen, verstaute meine Dienstwaffe, fuhr nach Hause und duschte den Staub vom Dachboden der Marquardts ab. Punkt neunzehn Uhr dreißig saß ich in der Sonder-Bar. Vor mir stand eine doppelte Portion Chicken Wings und eine Schüssel voll Potato Wedges mit Sour Cream, daneben ein dunkles Kellerbier. Ich schaute gelangweilt auf den flimmernden Fernsehbildschirm an der Wand und wartete auf meinen Ex-Partner Ricky.

*

Ricky traf um kurz nach acht ein und schüttelte sich, als wollte er die Kälte abwerfen. Er ist groß, über einen Meter neunzig, und sehr drahtig. Wegen seiner langen und schlanken Gliedmaßen muss ich manchmal an einen Weberknecht denken, wenn ich ihn sehe. Er hängte Wollschal und Mantel an die Garderobe und kam zu mir an den Stehtisch, wo er dem Kellner winkte und auf mein Bier zeigte: auch eines, bitte. Es war mein zweites, übrigens.

»Bediene dich«, sagte ich und zeigte auf die Chicken Wings.

Ricky schüttelte den Kopf. »Kein Hunger.«

»Wie ist es gelaufen in der JVA?«, fragte ich.

Ricky verdrehte genervt die Augen. »Die beiden sind es gewesen. Sie haben versucht, es zu verharmlosen. Denen ist gar nicht bewusst, was sie angerichtet haben, und das macht es so schrecklich.« Er seufzte. Sein Bier kam, und er nahm einen großen Schluck. Bräunlicher Schaum hing an seiner Oberlippe, als er weitersprach. »Mit purem Sadismus wäre ich besser klargekommen als mit diesem albernen Herumkichern. Als hätten sie einen besonders originellen Streich ausgeheckt, verstehst du?«

»Anscheinend waren sie geständig. Das ist die Hauptsache.«

»Sie fanden es lustig, dass die alte Dame fast an ihrem eigenen Gebiss erstickt ist, das sie ihr tief in den Hals gerammt hatten.«

»Hoffentlich haben sie nach deinem Verhör selbst noch alle Zähne.«

»Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihnen jeden einzelnen gezogen. Schön langsam.«

Ich musterte ihn gründlich. Ricky schaute gehetzt durch die Sonder-Bar.

»Dich beschäftigt doch noch etwas anderes. Was ist los mit dir?«, sagte ich.

»Du beschäftigst mich«, fuhr er mich an. »Warum kannst du dich nicht einfach normal benehmen dem Boss gegenüber? Ich als dein Teamleiter bade es regelmäßig aus. Ist dir das bewusst? Ist dir klar, dass ich derjenige bin, der versucht, eine Lanze für dich zu brechen, wenn du deine freche Klappe nicht halten kannst, und dich bei der Frühbesprechung aufführst wie ein bockiges Kind?«

Die Potato Wedges schmeckten plötzlich mehlig. Ich schob die Schüssel von mir weg. »Was war los? Hat er dich nach der Besprechung heute Morgen zu sich zitiert wegen mir?«

»Nicht zum ersten Mal.«

»Und dann? Hat er dir den Kopf gewaschen, weil du dein widerspenstiges Teammitglied nicht in den Griff bekommst?«

»Ja. Und nicht nur das. Er hat bereits mit anderen Dienststellen telefoniert und angefragt, wer bereit wäre, diese Bürde, mit dir zusammenzuarbeiten, auf sich zu nehmen.«

Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. »Ich hätte nicht gedacht, dass es ihm so ernst ist. Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt?«

»Vielleicht, weil du dann noch zickiger werden würdest? Noch widerspenstiger? Du willst es einfach nicht kapieren, Kerstin. Du mit deinem verdammten Dickschädel!«

Das stimmte natürlich. Ich hätte mich erst recht quer gestellt, wenn ich von den Telefonaten gewusst hätte.

»Vorhin hat er mich noch gelobt …«, sagte ich kleinlaut. »Als ich bei ihm war, wegen dem Bericht über die Vorkommnisse im Haus der Marquardts.« Ich wusste, wie kläglich sich das anhörte.

»Es war mir nicht ganz recht, dass du da alleine rausgefahren bist«, sagte Ricky.

»Was hat das jetzt damit zu tun? So hat es der Boss gewollt.«

»Er meint, du wärst nicht teamfähig.«