Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: 13/20

- Sprache: Spanisch

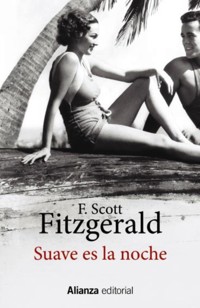

A finales de los locos años veinte, en una villa de la Costa Azul, en el sur de Francia, el atractivo matrimonio que forman Dick y Nicole Diver -él, prometedor psiquiatra, ella antigua paciente suya- lleva una existencia relajada y ociosa en medio de excursiones, fiestas, cenas y bailes. Los rodea un grupo de amigos y conocidos de distinta laya que orbitan en torno a ellos, entre los que se encuentran Rosemary Hoyt, una jovencísima actriz por la que Dick se siente atraído, y su madre. Sin embargo, esta existencia aparentemente despreocupada y feliz tiene sus caras oscuras y sus aristas afiladas, que irán llevando poco a poco a la desintegración de la pareja, así como al progresivo e inexorable deterioro de la autoestima de Dick y su caída en el abismo del alcohol. Suave es la noche (1934) es la última novela que escribió Francis Scott Fitzgerald (1896-1940). Trasunto en cierta medida de las experiencias y problemas del propio autor, es considerada por muchos críticos, que llegan a colocarla incluso por encima de El gran Gatsby, su canto del cisne. Otras obras del autor en Alianza Editorial: A este lado del paraíso, Hermosos y malditos y El gran Gatsby.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 620

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Francis Scott Fitzgerald

Suave es la noche

Traducción deJosé Luis López Muñoz

Índice

LIBRO PRIMERO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

LIBRO SEGUNDO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LIBRO TERCERO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

CRÉDITOS

Already with thee! tender is the night. . .

. . . But here there is no light,

Save what from heaven is with the breezes blown

Through verdurous glooms and winding mossy ways.

(¡Contigo ya! Suave es la noche...

... pero no hay luz aquí,

sólo la que desciende desde el cielo con la brisa,

la que penetra a través de las sombras del follaje

y de los verdes caminos serpenteantes.)

JOHN KEATS, «Ode to a nightingale»(«Oda a un ruiseñor»), 1819

Para Gerald y SaraMuchas fêtes

Libro primero

I

En una atractiva zona de la Riviera francesa, más o menos a mitad de camino entre Marsella y la frontera con Italia, se alza un gran hotel señorial de color rosado. Palmeras serviciales refrescan su ruborizada fachada y ante él se extiende una playa deslumbrante, aunque de reducidas dimensiones. En estos últimos tiempos el hotel se ha convertido en residencia veraniega de gente notable y elegante; diez años atrás se quedaba casi vacío cuando, en abril, sus clientes ingleses emigraban hacia el norte. En la actualidad han aparecido numerosos chalés por sus alrededores, pero al comienzo de este relato sólo los tejados de una docena de antiguos palacetes se deterioraban, semejantes a nenúfares, entre los ocho kilómetros de apretados pinares que separan Cannes del Hôtel Gausse des Étrangers.

El hotel y su dorada playa –semejante a una alfombra para la oración– eran una y la misma cosa. A primera hora de la mañana la imagen de Cannes en el horizonte, la de las viejas fortificaciones rosa y crema, y la de los Alpes morados que marcan la distancia con Italia se proyectaban sobre el agua y yacían, estremecidas, sobre las diminutas olas y los círculos provocados por las plantas marinas en los bajíos transparentes. Antes de las ocho de aquella mañana inicial, el bañista que apareció por la playa envuelto en un albornoz procedió –después de una generosa aplicación por todo el cuerpo de un agua más bien fría, y de mucho resoplar y de numerosas hondas respiraciones– a sumergirse en el mar durante un minuto. Cuando se marchó, playa y bahía quedaron en silencio durante una hora. Buques mercantes avanzaron a paso de tortuga por el horizonte; varios empleados hablaron a gritos en el patio del hotel; en los pinares se fue evaporando el rocío. Al cabo de una hora los cláxones de la circulación motorizada empezaron a oírse en la carretera que serpenteaba a lo largo de los Maures, macizo montañoso de poca altura que separa la Riviera de la Francia verdaderamente provenzal.

A algo menos de dos kilómetros del mar, donde los pinos ceden el sitio a unos chopos polvorientos, se encuentra una estación de ferrocarril desde la que, en aquella mañana de junio de 1925, una victoria trasladó hasta el Hôtel Gausse des Étrangers a una dama y a su hija. La belleza algo decadente de la madre pronto quedaría menguada por la aparición en su rostro de algunas rojeces varicosas; su expresión era tranquila y, de una manera agradable, observadora. Nunca, de todos modos, perdía de vista a su hija, una joven que poseía magia en sus manos sonrosadas y en sus encendidas mejillas, en las que ardía un fuego encantador, semejante al admirable rubor de los niños después del frío baño vespertino. Su delicada frente descendía con suavidad hasta donde sus cabellos, que la rodeaban como un casco heráldico, estallaban en bucles y ondas de color rubio platino y oro. Los ojos eran brillantes, grandes, claros, húmedos y luminosos; el color de las mejillas, auténtico, se propagaba hasta cerca de la superficie de la piel desde el poderoso surtidor joven que era su corazón. Su cuerpo se mantenía delicadamente en el límite último de la infancia: a punto de cumplir dieciocho años, estaba casi completa, pero sin perder aún el rocío de años más tiernos.

Al aparecérseles el mar y el cielo, en una delgada línea ardiente, la madre exclamó:

–Algo me dice que este sitio no nos va a gustar.

–De todos modos estoy deseando volver a casa –respondió su hija.

Las dos hablaban con alegría, pero era evidente que carecían de dirección y les molestaba comprobarlo; y que, por añadidura, no iba a bastarles con cualquier dirección. Querían emociones fuertes, no porque necesitaran estimular nervios hastiados, sino empujadas por la avidez de colegialas con matrícula de honor que se han merecido unas vacaciones.

–Nos quedaremos tres días y después nos volveremos a casa. Telegrafiaré cuanto antes para reservar los pasajes.

En el hotel la joven se comunicó con recepción en un francés correcto pero casi sin entonación, como si se tratara de algo nada más que recordado. Cuando las instalaron en el piso bajo, la muchacha se llegó hasta el resplandor de la puerta acristalada en la habitación que ocupaban, la abrió y dio unos pasos por la terraza que se extendía a todo lo largo del hotel. Al andar se movía como una bailarina de ballet: en lugar de permitir que se le curvara la espalda, mantenía la columna vertebral siempre bien recta. En el exterior, la luz ardiente recortó su sombra hasta casi suprimirla, y Rosemary se apresuró a dar marcha atrás: el brillo era tan excesivo que le impedía ver. A una distancia de unos cincuenta metros el Mediterráneo entregaba sus pigmentos, segundo a segundo, a la brutal luz solar; más allá de la terraza, un Buick descolorido se cocía en la avenida de entrada al hotel.

De hecho sólo la playa, en toda la zona, era escenario de actividad. Tres niñeras británicas hacían punto utilizando el sosegado modelo de la Inglaterra victoriana, el modelo de los años cuarenta, de los sesenta y de los ochenta, para tejer suéteres y calcetines, con la ceremoniosa melodía del cotilleo a modo de ensalmo; más cerca del mar una docena de veraneantes se cobijaba bajo sombrillas a rayas, mientras su consiguiente docena de infantiles vástagos perseguían por los bajíos a peces que no se dejaban intimidar, o yacían desnudos al sol, con la brillantez que les deparaba el aceite de coco.

Mientras Rosemary avanzaba playa adentro, un niño de unos doce años la adelantó para lanzarse al mar entre gritos de júbilo. Consciente del escrutinio agresivo de rostros desconocidos, la recién llegada se desprendió del albornoz y siguió al pequeño. Flotó cabeza abajo unos cuantos metros, pero al descubrir la escasa profundidad del agua se incorporó, tambaleante, y avanzó con dificultad, arrastrando gráciles piernas como pesos muertos ante la resistencia del agua. Cuando el mar ya la cubría hasta el pecho, se volvió para mirar hacia la playa: un calvo con monóculo y extremidades inferiores protegidas por mallas, el pecho de pelo hirsuto muy proyectado hacia delante, el descarado ombligo encogido al máximo, la observaba con gran atención. Al devolverle Rosemary la mirada, dejó caer el monóculo, que fue a esconderse entre los irónicos bigotes del pecho; luego se sirvió un vasito del contenido de una botella que tenía en la mano.

Rosemary hundió la cabeza en el agua y nadó hasta la balsa utilizando un crol deshilvanado de cuatro batidas. El agua se esforzó por abrazarla, la hundió con ternura para liberarla del calor, le penetró entre los cabellos y llegó a todos los rincones de su cuerpo. La joven giró sobre sí misma una y otra vez, respondiendo al abrazo, regodeándose. Al llegar a la balsa se había quedado sin aliento, pero una mujer tostada por el sol, de dientes muy blancos, la miró desde arriba, y Rosemary, consciente por primera vez de la cruda blancura de su propio cuerpo, hizo el muerto y se dejó llevar hacia la orilla. El individuo peludo con la botella en la mano le dirigió la palabra al salir del agua.

–¿Sabe? Hay tiburones más allá de la balsa. –Era de nacionalidad indeterminada, pero hablaba inglés a ritmo lento y con acento de Oxford–. Ayer devoraron a dos marineros ingleses de la flotte que está anclada en Golfe-Juan.

–¡Cielos! –exclamó Rosemary.

–Vienen atraídos por los desechos de la flotte.

Veló los ojos para hacerle saber que, al hablar, su único propósito era que la recién llegada estuviese al tanto; luego se alejó un par de pasos –pendiente de dónde ponía los pies– y se sirvió otra vez del contenido de la botella.

Siempre consciente de que se la observaba, pero sin que llegara a desagradarle, puesto que se había producido una ligera desviación de la atención durante aquel diálogo, Rosemary buscó un sitio donde instalarse. Resultaba evidente que cada familia era propietaria de la franja de arena inmediatamente delante de su sombrilla; pero aparte de eso había mucho ir y venir y mucho intercambio de conversaciones: un ambiente de familiaridad en el que sería presuntuoso inmiscuirse. Más hacia arriba, donde ya aparecían en la playa guijarros y algas muertas, se había instalado un grupo de piel tan blanca como la suya. Sus componentes se tumbaban bajo pequeños parasoles en lugar de las grandes sombrillas de playa y estaban sin duda menos identificados con el sitio. Rosemary encontró un lugar a mitad de camino entre la gente más morena y la más pálida y procedió a extender su albornoz sobre la arena.

Ya tumbada, oyó primero sus voces, sintió cómo sus pies la rodeaban y advirtió que sus cuerpos se interponían entre el sol y ella. El aliento de un perro inquisitivo estalló, cálido y nervioso, junto a su cuello; también sintió que su piel se quemaba un poco con el calor del sol mientras oía el ruido mínimo y agotado de las olas al morir sobre la playa. Enseguida empezó a distinguir voces individuales y se enteró de que alguien a quien se designaba despreciativamente como «ese tipo del norte» había secuestrado, la noche anterior, a un camarero de un café de Cannes con intención de serrarlo por la mitad. La persona que transmitía aquella historia era una mujer de pelo blanco, todavía vestida con traje de noche, sin duda reliquia de la velada precedente, porque llevaba incluso una tiara en la cabeza y le agonizaba en el hombro una orquídea desalentada. Rosemary, sintiendo que le nacía una vaga animosidad hacia ella y sus acompañantes, se dio la vuelta.

Más cerca, al otro lado, una joven tumbada bajo un techo de sombrillas preparaba una lista a partir de un libro abierto sobre la arena. Se había bajado el bañador para dejar los hombros al descubierto, y la espalda, de un marrón rojizo tirando a naranja, realzada por un collar de perlas cremosas, brillaba al sol. Su rostro reflejaba dureza pero era encantador y patético. Sus ojos se cruzaron con los de Rosemary, pero sin llegar a verla. Tras ella había un hombre muy atractivo con gorra de jockey y mallas de rayas rojas; también descubrió a la mujer que había encontrado en la balsa y que le devolvió la mirada, porque ella sí que la estaba viendo; luego otro varón de cara alargada y dorada cabeza leonina, con mallas azules y sin sombrero, hablando, muy seriamente, con un joven indudablemente latino de mallas negras, los dos dedicados a recoger trocitos de algas esparcidos sobre la arena. Rosemary pensó que eran en su mayor parte estadounidenses, aunque había algo que los diferenciaba de otros compatriotas que había conocido en los últimos tiempos.

Al cabo de un rato cayó en la cuenta de que el hombre con gorra de jockey estaba haciendo una discreta representación teatral para aquel grupo; se movía, lleno de seriedad, con un rastrillo, retirando de manera ostensible piedrecitas y al mismo tiempo desarrollando alguna pantomima esotérica que mantenía el interés de los espectadores gracias a la gravedad de su expresión. Hasta las mínimas ramificaciones de su actividad resultaban hilarantes, con el resultado de que, dijera lo que dijese, siempre provocaba una carcajada colectiva. Incluso las personas que, como ella misma, estaban demasiado lejos para oír lo que decía enviaban ya antenas de atención hasta que la única persona de la playa que no participaba en el juego era la joven del collar de perlas. Quizás, llevada por la modestia de saberse propietaria de aquel prodigio, respondía a cada explosión de risas inclinándose aún más sobre su lista.

El tipo del monóculo y de la botella habló de repente desde el cielo por encima de Rosemary.

–Es usted una nadadora formidable.

Rosemary se mostró disconforme.

–Mejor que buena. Me llamo Campion. Una señora de ahí dice que la vio en Sorrento la semana pasada, que sabe quién es usted y que le gustaría conocerla.

Mirando alrededor con disimulada irritación, Rosemary vio que el grupo de las personas con la piel sin broncear la estaba esperando. A regañadientes se puso en pie y fue hacia ellos.

–La señora Abrams, la señora McKisco, el señor McKisco, el señor Dumphry.

–Sabemos quién eres –intervino la mujer con el traje de noche–. Rosemary Hoyt, sin duda; te reconocí en Sorrento y se lo pregunté al gerente del hotel y todos creemos que eres absolutamente maravillosa y queremos saber por qué no estás ya de vuelta en los Estados Unidos haciendo otra espléndida película.

Todos esbozaron un gesto superfluo de apartarse para hacerle sitio. La mujer que la había reconocido no era judía, a pesar de su apellido. Tan sólo una de esas «optimistas indestructibles» de avanzada edad que siguen batallando hasta alcanzar a la siguiente generación gracias a ser impermeables a la experiencia y a disfrutar de una excelente digestión.

–Queríamos avisarte para que no te quemes el primer día –prosiguió alegremente–, porque tu piel es importante, pero por lo que parece en esta playa tiene tanta importancia el protocolo que no sabíamos si te iba a parecer mal.

II

–Pensábamos que quizás estabas en la trama –dijo la señora McKisco, una joven bonita, ojerosa y de un apasionamiento descorazonador–. No sabemos quién está en la trama y quién no. Un señor con el que mi marido se había mostrado sumamente amable ha resultado ser uno de los personajes principales, prácticamente el ayudante del héroe.

–¿La trama? –quiso saber Rosemary, entendiendo sólo a medias–. ¿Es que hay una trama?

–No lo sabemos, cariño –dijo la señora Abrams, con una risita incontenible de mujer robusta–. Nosotros no participamos. Sólo somos espectadores.

El señor Dumphry, un joven rubio de aire afeminado, señaló:

–Mamá Abrams es una trama ella sola.

Campion agitó el monóculo en su dirección:

–Vamos, Royal, no digas cosas tan horribles, haz el favor –le reprochó.

Rosemary los miró a todos incómoda, lamentando que su madre no hubiera bajado a bañarse con ella. No le gustaban aquellas personas, de manera especial al compararlas con el grupo de bañistas que la habían interesado al otro extremo de la playa. La habilidad social de su madre –modesta pero sin resquicios– las había sacado de situaciones desagradables con rapidez y firmeza. Pero Rosemary era una celebridad desde hacía sólo seis meses y a veces los modales franceses de su primera adolescencia y los más democráticos de los Estados Unidos, estos últimos superpuestos, creaban cierta confusión y facilitaban que le sucediesen cosas así.

El señor McKisco, un individuo demasiado flaco, de piel roja y muchas pecas, de unos treinta años, no encontraba divertido el asunto de la «trama». Había estado contemplando el mar, pero después de una rápida mirada a su mujer, se volvió hacia Rosemary y le preguntó agresivamente:

–¿Lleva aquí mucho tiempo?

–Sólo un día.

–Ah.

Convencido, sin duda, de haber cambiado por completo el tema de conversación, miró por turno a los demás.

–¿Te vas a quedar todo el verano? –preguntó, inocente, la señora McKisco–. Si te quedas, podrás ver cómo se desarrolla la trama.

–¡Por el amor de Dios, Violet, olvídate de ese asunto! –estalló su marido–. ¡Búscate otro chiste, cielo santo!

La señora McKisco se inclinó hacia la señora Abrams y dijo en voz baja aunque de manera audible:

–Está nervioso.

–No estoy nervioso –discrepó McKisco–. Sucede que no estoy nervioso en absoluto.

Se hallaba en ascuas, era evidente: un rubor un tanto grisáceo se le había extendido por el rostro, disolviendo toda su capacidad expresiva y mostrando tan sólo una incomodidad total. De pronto, vagamente consciente de su insostenible situación, optó por levantarse y encaminarse hacia el mar, seguido por su mujer; aprovechando la oportunidad, Rosemary hizo lo mismo.

El señor McKisco, después de respirar hondo, se lanzó al agua e inició una rígida pelea con el mar Mediterráneo, con la que sin duda se proponía sugerir que nadaba a crol; al quedarse sin aliento se puso en pie y miró a su alrededor, sorprendido de seguir aún a pocos pasos de la orilla.

–Todavía no he aprendido a respirar. Nunca he conseguido entender cómo se respira. –Miró a Rosemary inquisitivamente.

–Creo que se exhala el aire debajo del agua –le explicó ella–. Y cada cuatro brazadas se tuerce la cabeza para respirar.

–Respirar es lo que me resulta más difícil. ¿Vamos hasta la balsa?

Sobre la balsa, que se inclinaba hacia delante y hacia atrás con el movimiento del agua, estaba tumbado el hombre de la cabeza leonina. Al extender la señora McKisco los brazos para alcanzar la balsa, un movimiento repentino hizo que recibiera en el brazo un golpe de cierta violencia, tras lo cual el otro se incorporó y la subió a bordo.

–He temido que se hubiera lastimado. –Hablaba despacio y con timidez; tenía uno de los rostros más tristes que Rosemary había visto nunca, los pómulos bien altos de un indio americano, un labio superior prominente y ojos enormes de color dorado oscuro muy hundidos en las órbitas. Había hablado con un lado de la boca, como con la esperanza de que sus palabras alcanzaran a la señora McKisco por un camino enrevesado pero sin obstáculos; no tardó ni un minuto en lanzarse al agua, donde su largo cuerpo, sólo inmóvil en apariencia, se dirigió hacia la playa.

Rosemary y la señora McKisco se lo quedaron mirando. Cuando el primer impulso dejó de empujarlo, se dobló de manera abrupta, sus esbeltos muslos se alzaron por encima de la superficie y a continuación desapareció por completo, dejando apenas un rastro de espuma.

–Nada muy bien –dijo Rosemary.

La respuesta de la señora McKisco estalló con sorprendente violencia.

–Quizás, pero es un músico detestable. –Se volvió hacia su marido, que, después de dos fracasos, había logrado subirse a la balsa y, una vez que consiguió mantenerse en equilibrio, estaba intentando hacer alguna especie de floritura compensatoria, sin otro resultado que un nuevo traspié–. Estaba diciendo que quizás Abe North nade bien, pero que es un músico detestable.

–Sí –asintió McKisco, a regañadientes. Era evidente que había creado el mundo de su mujer y que le permitía pocas libertades en su interior.

–El que me gusta es Antheil1. –La señora McKisco se volvió, desafiante, hacia Rosemary–: Antheil y Joyce. Supongo que en Hollywood no se oye hablar mucho de gente como ellos, pero mi marido escribió la primera crítica de Ulises que se publicó en los Estados Unidos.

–Me gustaría disponer de un cigarrillo –dijo McKisco calmosamente–. Eso sería lo más importante para mí en este momento.

–Lo que hace tiene mucho calado... ¿no te parece, Albert?

Su voz se apagó de repente. La mujer con el collar de perlas se había reunido en el agua con sus dos hijos y al instante Abe North apareció por debajo de uno de ellos como una isla volcánica, alzándolo sobre los hombros. El niño gritó, asustado y feliz, y la mujer los contempló con una tranquilidad maravillosa, sin sonreír.

–¿Es su mujer? –preguntó Rosemary.

–No, ésa es la señora Diver. No se alojan en el hotel. –Sus ojos, fotográficos, no se apartaron del rostro de la mujer. Al cabo de un momento se volvió, vehemente, hacia Rosemary.

–¿Ya has estado antes en el extranjero?

–Sí; estudié en París.

–¡Ah! Entonces sabes probablemente que si quieres disfrutar de verdad, tienes que conocer a algunas familias francesas de verdad. ¿Qué es lo que sacan en limpio esas personas? –Indicó la playa con un movimiento del hombro izquierdo–. Se limitan a estar juntas y a formar camarillas. Por supuesto, nosotros vinimos con cartas de presentación y hemos conocido en París a los mejores artistas y escritores franceses. Ha sido muy agradable.

–Ya me imagino.

–Mi marido está terminando su primera novela, ¿sabes?

–Qué interesante –dijo Rosemary. No estaba pensando en nada especial, tan sólo preguntándose si su madre habría conseguido dormir con tanto calor.

–Es sobre la idea de Ulises –prosiguió la señora McKisco–. Pero en lugar de limitarse a veinticuatro horas mi marido abarca cien años. Presenta a un aristócrata francés, viejo y venido a menos, y lo contrapone a la edad de las máquinas...

–Por el amor de Dios, Violet, no vayas por ahí contándole la idea a todo el mundo –protestó McKisco–. No quiero que se conozca ya por todas partes antes de que se publique el libro.

Rosemary volvió nadando hasta la playa, y al llegar se cubrió los hombros, que ya le molestaban, con el albornoz y se tumbó de nuevo al sol. El tipo con la gorra de jockey iba de sombrilla en sombrilla con una botella y varios vasitos; enseguida sus amigos y él se reunieron, muy animados, bajo un conjunto de sombrillas; Rosemary dedujo que alguien estaba a punto de marcharse y que aquél era el último brindis en la playa. Incluso los niños se dieron cuenta de que pasaba algo emocionante y miraron todos en la misma dirección; a Rosemary le pareció que el interés procedía sin duda del bañista con la gorra de jockey.

La luz del mediodía dominaba mar y cielo: incluso la línea blanca de Cannes, a ocho kilómetros, se había disuelto en un espejismo de algo que era ligero y fresco; un velero con colores de petirrojo apareció en el horizonte, abriéndose camino en el azul casi negro del mar más lejano. Parecía que la vida se había detenido por toda la costa excepto la luz que se filtraba bajo las sombrillas, donde algo sucedía entre colores y murmullos.

Campion se acercó a Rosemary hasta detenerse a pocos pasos, y la joven cerró los ojos, fingiéndose dormida; luego los abrió a medias, lo que le permitió ver unas tenues columnas, borrosas, que eran dos piernas. Su propietario trató de llegar hasta una nube de color arena, pero la nube se disolvió en el inmenso cielo ardiente. Rosemary se durmió de verdad.

Cuando se despertó, empapada en sudor, descubrió que la playa se había quedado vacía, con la excepción del hombre con la gorra de jockey, que estaba plegando la última sombrilla. Con Rosemary todavía tumbada y parpadeando, se acercó más y dijo:

–Iba a despertarte antes de marcharme. No es bueno quemarse demasiado el primer día.

–Gracias –dijo Rosemary, mirándose las piernas de color carmesí–. ¡Cielos!

Rió alegremente, invitándolo a conversar, pero Dick Diver arrastraba una lona y una sombrilla de playa hacia un automóvil que lo esperaba, de manera que Rosemary se llegó hasta el agua y se lavó el sudor. Dick regresó para recoger un rastrillo, una pala y un cedazo, y los guardó en la grieta de una roca. Luego miró arriba y abajo por la playa para ver si se había dejado algo.

–¿Sabe qué hora es? –preguntó Rosemary.

–La una y media, más o menos.

Los dos se quedaron un momento mirando al mar.

–No es mala hora –dijo él–. No es uno de los peores momentos del día.

Se la quedó mirando y por unos instantes Rosemary vivió –entusiasta y confiada– en los brillantes mundos azules de sus ojos. Luego él se echó al hombro el último trasto y se dirigió al automóvil, mientras Rosemary salía del agua, sacudía el albornoz y regresaba al hotel.

1 George Antheil (1900-1959): compositor, pianista, autor e inventor estadounidense de vanguardia cuyas composiciones musicales exploraron los sonidos modernos –musicales, industriales y mecánicos– de los comienzos del siglo XX. (N. del T.)

III

Eran casi las dos cuando madre e hija bajaron al comedor. De un extremo a otro, sobre las mesas desiertas, un denso enrejado de luces y sombras se balanceaba con el movimiento de los pinos en el exterior. Al entrar ellas, dos camareros que apilaban platos y que hablaban a gritos en italiano se callaron y procedieron a servirles una versión venida a menos del menú del día.

–Me he enamorado en la playa –dijo Rosemary.

–¿De quién?

–Primero de todo un grupo de gente que me han gustado. Y luego de un hombre.

–¿Has hablado con él?

–Muy poco. De lo más apuesto. Pelirrojo. –Comía con voracidad–. Aunque está casado..., es lo que suele pasar.

Su madre era su mejor amiga y había dedicado todos sus recursos a guiarla, lo que no es infrecuente en el mundo del espectáculo, pero bastante singular en este caso por cuanto Elsie Speers no se estaba resarciendo de ningún fracaso personal. No albergaba amargura ni resentimiento por su propia vida: se había casado dos veces de manera satisfactoria y enviudado también dos veces, con lo que su alegre estoicismo no había hecho más que ganar en profundidad. Su primer marido había sido oficial de caballería y el segundo médico militar, y los dos le habían dejado algo que trataba de ofrecerle intacto a Rosemary. Siempre muy estricta con su hija, la había endurecido; y como lo había conseguido sin ahorrar trabajo ni dedicación, cultivaba en Rosemary un idealismo que en el momento presente estaba dirigido hacia sí misma, por lo que la joven veía el mundo a través de los ojos de su madre. De manera que pese a ser una niña «sin complicaciones» estaba protegida por la doble coraza de su madre y por la suya propia: Rosemary, como si fuese una persona adulta, desconfiaba de lo trivial, lo superficial y lo vulgar. A partir de su repentino éxito en el cine, la señora Speers pensaba, sin embargo, que era hora de destetarla espiritualmente; a ella le agradaría, en lugar de apenarla, que aquel idealismo un tanto rozagante, apasionado y exigente se enfocara hacia algo que no fuese ella.

–¿Deduzco que te gusta este sitio? –preguntó.

–Podría estar bien si llegamos a conocer a esas personas. Hay también otro grupo, pero no son interesantes. Me han reconocido: da lo mismo donde vayamos, todo el mundo ha visto Daddy’s Girl.

La señora Speers aguardó a que disminuyera el resplandor del egocentrismo; luego dijo con tono casual:

–Eso me recuerda... ¿cuándo irás a ver a Earl Brady?

–Había pensado que fuésemos esta tarde... si has descansado.

–Ve tú; yo me quedo aquí.

–Entonces esperaremos hasta mañana.

–Quiero que vayas sola. Es muy poca distancia... y no es como si no hablaras francés.

–Madre, ¿es que no hay cosas que no estoy obligada a hacer?

–Bueno, puedes retrasarlo, pero tienes que ir unos días antes de que nos marchemos.

–De acuerdo, madre.

Después del almuerzo las dominó a las dos la repentina desgana que, en el extranjero, se apodera de los viajeros estadounidenses en lugares tranquilos. Ningún estímulo, ninguna voz que las llamase desde fuera, ningún fragmento de sus pensamientos que les llegara de repente desde la cabeza de otros... y, al faltarles el clamor del Imperio, sentían que la vida se detenía.

–Quedémonos sólo tres días, madre –dijo Rosemary cuando volvieron a sus habitaciones. Fuera, un viento ligero empujaba el calor de aquí para allá, adelgazándolo entre los árboles y enviando bocanadas calientes a través de las contraventanas.

–¿Qué hay del hombre del que te has enamorado en la playa?

–No quiero a nadie más que a ti, madre adorada.

Rosemary se detuvo en el vestíbulo del hotel y habló con Gausse, père, del horario de los trenes. El portero, con uniforme de color marrón claro, apostado junto al mostrador, la miraba, impasible, hasta que recordó, de repente, los buenos modales de su oficio. Rosemary tomó el autobús y se trasladó hasta la estación con una pareja de obsequiosos camareros, incómoda por su respetuoso silencio, deseosa de darles ánimos: «Vamos, vamos, hablad, pasadlo bien. A mí no me molestáis».

En el compartimento de primera clase el calor era sofocante: los anuncios, llenos de colorido, de las compañías de ferrocarril –con imágenes del Pont du Gard en Arlés, del Amphithéâtre en Orange, de los deportes de invierno en Chamonix– eran más refrescantes que el ancho mar inmóvil del exterior. A diferencia de los trenes de los Estados Unidos, absortos en un intenso destino muy suyo, y desdeñosos de la gente en otro mundo menos veloz y emocionante, aquel tren era parte del paisaje que atravesaba. Su aliento agitaba el polvo de las palmeras, la ceniza mezclada con el estiércol seco de los jardines. Rosemary tuvo la seguridad de que podría asomarse a la ventanilla y recoger flores con la mano.

Una docena de cocheros dormitaban en sus vehículos de alquiler delante de la estación de Cannes. En el paseo de la costa, el Casino, las tiendas elegantes y los grandes hoteles presentaban inexpresivas máscaras de hierro al mar del verano. Era difícil creer que allí hubiera existido una «temporada», y Rosemary, dominada a medias por la moda, se sintió un tanto insegura, como si estuviera dejándose llevar por un gusto enfermizo hacia lo moribundo; como si la gente se estuviera preguntando por qué estaba allí en aquel tiempo muerto entre el colorido del pasado invierno y el del siguiente, mientras el verdadero mundo tronaba, más al norte, lleno de vida.

Cuando salía de una farmacia con un frasco de aceite de coco, una mujer, a la que reconoció como la señora Diver, se cruzó en su camino con los brazos llenos de cojines de sofá en dirección a un automóvil aparcado calle abajo. Un teckel de color negro le ladró y un chófer que dormitaba despertó sobresaltado. La señora Diver se acomodó, su rostro encantador con expresión ausente, aunque contenida, los ojos valientes y vigilantes, mirando directamente al frente, sin ver nada. Llevaba un vestido rojo brillante y las piernas, muy morenas, sin medias. Los cabellos, muy tupidos, eran del intenso color dorado de una mazorca.

Con media hora de espera hasta la salida de su tren, Rosemary se sentó en el Café des Alliés en la Croisette, donde los árboles creaban una penumbra verde sobre las mesas y una orquesta cortejaba a un público imaginario de cosmopolitas con la Canción del Carnaval de Niza y la melodía estadounidense más famosa del año anterior. Rosemary había comprado Le Temps y The Saturday Evening Post para su madre y, mientras bebía su citronnade, abrió el periódico en lengua inglesa para leer las memorias de una princesa rusa, con lo que descubrió que las ya remotas convenciones de los años noventa del siglo XIX le resultaban más reales y más cercanas que los titulares del diario francés. Era la misma sensación que la había angustiado en el hotel: acostumbrada a ver las extravagancias más disparatadas del continente americano bien subrayadas como comedias o tragedias, le faltaba preparación para la tarea de separar por su cuenta lo que era esencial, por lo que empezó a sentir que la vida francesa estaba vacía y estancada. Oír las tristes melodías de la orquesta, reminiscentes de la música melancólica que acompañaba a los acróbatas en los espectáculos de variedades, aumentaba esa sensación. Rosemary se alegró de regresar al Hôtel Gausse des Étrangers.

Al día siguiente tenía los hombros demasiado quemados para bajar a nadar a la playa, de manera que alquilaron un coche –después de muchos regateos, porque Rosemary ya se había hecho su idea del valor del dinero en Francia– y fueron de excursión a lo largo de la Riviera, delta de muchos ríos. El chófer, un aspirante a zar ruso de la época de Iván el Terrible, guía autoproclamado, consiguió que los nombres resplandecientes –Cannes, Niza, Montecarlo– empezaran a brillar pese a su aletargado camuflaje, entre susurros sobre reyes ancianos que habían llegado hasta allí para cenar o para morir, de rajás que arrojaban ojos de Buda a bailarinas inglesas, de príncipes rusos que convertían las semanas en ocasos bálticos de los perdidos días del caviar. Sobre todo, quedaba el aroma de los rusos a lo largo de la costa: sus librerías y sus tiendas de comestibles, todas cerradas. Diez años antes, cuando la temporada terminaba en abril, se cerraban con llave las puertas de la iglesia ortodoxa, y los champanes dulces que tanto les gustaban se ponían a buen recaudo hasta su vuelta. «Regresaremos la próxima temporada», habían dicho, pero era prematuro, porque no volvieron nunca.

Fue agradable regresar al hotel a última hora de la tarde, por encima de un mar con un colorido tan misterioso como las ágatas y las cornalinas de la infancia, verdes como leche verde, azul como el agua de la colada, o con la oscuridad del vino. Era agradable pasar delante de gente que cenaba en la calle, y oír pianolas feroces detrás de las frondosas enredaderas de bares rurales. Cuando dejaron atrás la Corniche d’Or y bajaron hasta su hotel atravesando pinares cada vez más oscuros, colocados uno detrás de otro con muchas tonalidades de verde, la luna se cernía ya sobre las ruinas de los acueductos...

En algún lugar de las colinas de detrás del hotel se celebraba un baile, y Rosemary estuvo escuchando la música a través del mosquitero, que filtraba un fantasmal brillo lunar, dándose cuenta de que también la gente se divertía en algún sitio por los alrededores y se acordó de los bañistas que tanto le habían gustado. Pensó que podría tratarse con ellos por la mañana, aunque era evidente que formaban un grupito autosuficiente, y una vez que colocaban en el sitio establecido sombrillas, esteras de bambú, perros y niños, era como si –literalmente– aquella parte de la playa estuviese vallada. Decidió, de todos modos, que en ningún caso pasaría sus dos últimas mañanas con los otros.

IV

No fue necesario que tomara una decisión. Los McKisco no habían llegado aún y apenas había extendido el albornoz cuando dos hombres –el de la gorra de jockey y el rubio alto que tenía por costumbre serrar camareros– se separaron del grupo para acercarse a ella.

–Buenos días –dijo Dick Diver. Acto seguido abandonó toda reserva–. Escucha, quemaduras de sol o no, ¿por qué no apareciste ayer? Nos tenías preocupados.

Rosemary se incorporó, y su risa alegre señaló que aprobaba la intrusión.

–Nos preguntábamos –prosiguió Dick Diver– si querrías unirte a nosotros ahora por la mañana. Además de bañarnos, disponemos de comida y bebida, de manera que es una invitación en toda regla.

Parecía una persona amable y resultaba de lo más encantador: su voz prometía que iba a cuidar de ella y que un poco más tarde le abriría nuevos mundos intactos, desplegaría una inacabable sucesión de magníficas posibilidades. Supo llevar la presentación sin que se mencionara el apellido de Rosemary y luego le hizo saber sin tener que esforzarse que todo el mundo sabía quién era pero que respetaban la independencia de su vida privada, una muestra de cortesía que, desde su éxito, la actriz de fama reciente sólo había encontrado en personas de su profesión.

Nicole Diver, la espalda morena bien destacada bajo las perlas, estudiaba un libro de cocina en busca de la receta para preparar pollo Maryland. La mujer de Dick Diver tenía unos veinticuatro años, calculó Rosemary: su rostro se podía haber descrito en términos de belleza convencional, pero daba la sensación de que primero había sido creada en la escala heroica, con una fuerte estructura y rasgos bien marcados, como si las características de la frente y la intensidad del colorido, todo lo que asociamos con temperamento y carácter hubiera sido moldeado por Rodin, para cincelarla después pensando más bien en dotarla de atractivo, hasta el punto de que un solo error habría estropeado de manera irreparable su fuerza y su calidad. El artista se había arriesgado al máximo en la boca, que tenía la forma del arco de Cupido de una portada de revista, sin perder por ello la distinción del resto.

–¿Te vas a quedar mucho tiempo? –preguntó Nicole. Su voz era grave, casi áspera.

De repente Rosemary contempló sin desagrado la posibilidad de quedarse una semana más.

–Mucho tiempo, no –respondió sin comprometerse–. Llevamos meses en Europa; desembarcamos en Sicilia en marzo y hemos ido subiendo hacia el norte muy despacio. Enfermé de neumonía mientras hacía una película en enero y estoy recuperándome.

–¡Santo cielo! ¿Cómo fue?

–Bueno, me pasó porque tuve que nadar. –Rosemary era poco partidaria de contar demasiadas cosas sobre sí misma–. Lo que pasó fue que atrapé la gripe y no me di cuenta, pero estaban rodando una escena en la que me tiraba a un canal en Venecia. Era un decorado muy caro, de manera que tuve que tirarme y tirarme y volver a tirarme toda la mañana. Mi madre se ocupó de tener un médico allí mismo, pero no sirvió de nada. Ya era neumonía cuando quisimos darnos cuenta. –Cambió de tema muy decidida antes de que sus oyentes pudieran reaccionar–: ¿A ustedes les gusta este sitio?

–No les queda otro remedio –dijo Abe North hablando muy despacio–. Lo inventaron ellos. –Torció con calma la noble cabeza, de manera que sus ojos descansaron con devoción y afecto sobre los Diver.

–¿Ustedes?

–Ésta es sólo la segunda temporada en la que el hotel sigue abierto durante el verano –explicó Nicole–. Convencimos a Gausse para que conservara un cocinero, un camarero y un botones... No perdió dinero y este año las cosas le van todavía mejor.

–Pero ustedes no se alojan en el hotel.

–Nos hemos hecho una casa, más arriba, en Tarmes.

–La teoría –dijo Dick, recolocando una sombrilla para eliminar un cuadrado de luz de sol del hombro de Rosemary– es que todos los sitios del norte, como Deauville, los eligieron los rusos y los ingleses porque no les importa el frío, mientras que la mitad de nosotros, los estadounidenses, procedemos de climas tropicales, y ésa es la razón de que estemos empezando a venir aquí.

El joven de aspecto latino había estado hojeando The New York Herald.

–Vamos a ver, ¿de qué nacionalidad son estas personas? –preguntó de repente, antes de empezar a leer con un ligero acento francés–: como huéspedes del hotel Palace en Vevey figuran el señor Pandely Vlasco, madame Bonneasse, no exagero, Corinna Medonca, madame Pasche, Seraphim Tullio, Maria Amalia Roto Mais, Moises Teubel, madame Paragoris, Apostle Alexandre, Yolanda Yosfuglu y ¡Geneveva de Momus! Ésa es la que más me atrae: Geneveva de Momus. Casi merece la pena hacer un viaje a Vevey para echar una ojeada a Geneveva de Momus.

Se puso en pie con repentina agitación, desperezándose con un brusco movimiento único. Varios años más joven que Diver o North, era un hombre alto y fuerte pero demasiado delgado, a excepción de la fuerza almacenada en hombros y brazos. A primera vista resultaba bien parecido en el sentido más clásico, pero había siempre en su rostro un ligero gesto de desagrado que echaba a perder el intenso brillo de sus ojos castaños. Después, sin embargo, eran los ojos lo que se recordaba, una vez olvidada la incapacidad de la boca para soportar el aburrimiento y la frente, tan joven, con las arrugas provocadas por la irritación o por un sufrimiento inútil.

–La semana pasada encontramos en las noticias sobre nuestros compatriotas unos cuantos nombres que no estaban nada mal –dijo Nicole–. La señora Evelyn Oyster era una. ¿Cuáles eran los otros?

–Había un tal S. Flesh1 –dijo Dick Diver, poniéndose también en pie. Tomó el rastrillo y empezó a trabajar con mucha concentración, retirando piedrecitas de la arena.

–Ah, sí... S. Flesh... ¿Verdad que resulta estremecedor?

Al quedarse a solas con Nicole, Rosemary respiró tranquilidad, más aún que con su madre. Abe North y Barban, el francés, hablaban de Marruecos, y Nicole, después de copiar la receta que buscaba, se puso a coser. Rosemary examinó las pertenencias del matrimonio: cuatro grandes sombrillas que creaban un dosel de sombra, una cabina portátil para vestirse, un caballo hinchable, objetos nuevos que Rosemary no había visto nunca, producto del primer estallido de manufacturas de lujo de después de la guerra, y probablemente en manos de sus primeros compradores. Ya había llegado a la conclusión de que eran personas a la moda, pero aunque su madre la había educado para evitar a gente así como si fueran mosquitos, no era ésa la sensación que tenía en aquel momento. Incluso en la absoluta inmovilidad de aquellas personas, tan absoluta como la de la mañana, Rosemary percibía un objetivo, un afanarse en algo, una dirección, un acto de creación distinto de lo que había conocido hasta entonces. Su cabeza, todavía inmadura, no se aventuró a conjeturar sobre la naturaleza de la relación entre ellos, sólo le interesaba su actitud hacia ella, si bien advertía la existencia de una red de agradables interconexiones, que expresó con la idea de que parecían pasárselo francamente bien.

Miró, uno tras otro, a los tres varones, tratando, por un momento, de mostrarse imparcial. Los tres eran atractivos de manera diferente; había en ellos una especial delicadeza que le pareció que formaba parte de su vida, pasada y futura, sin depender de las circunstancias externas, no como el comportamiento profesional de los actores, y también detectó una delicadeza de más largo alcance, igualmente distinta de la campechana camaradería, siempre disponible, de los directores, que representaban en su vida a los intelectuales. Actores y directores eran los únicos hombres que Rosemary había conocido, además de la masa informe de los universitarios de primer año, tan sólo interesados en el «flechazo», con los que había coincidido el otoño anterior en el baile de fin de curso de Yale.

Los tres hombres de la playa eran diferentes. Barban menos civilizado, más escéptico y burlón, y sus modales algo rígidos, incluso bruscos. Abe North tenía, debajo de su timidez, un humor desesperado que le pareció divertido al mismo tiempo que la desconcertaba. Persona seria por naturaleza, Rosemary no estaba segura de tener la habilidad necesaria para impresionarlo de manera permanente.

En cuanto a Dick Diver, su peso era... absoluto. Lo admiró en silencio. Tendía a pelirrojo y estaba tostado por al aire y el sol, con el pelo muy corto, que se le extendía como vello, aunque no en exceso, por brazos y manos. Los ojos eran de un azul luminoso, intenso. La nariz un tanto puntiaguda, y nunca existía la menor duda sobre a quién miraba o con quién estaba hablando, y eso era una atención halagadora, porque ¿quién nos mira de verdad? Sólo se trata de un breve examen, provocado por la curiosidad, incluso sin interés, nada más. Su voz ocultaba, aunque estaba siempre presente, una ligera melodía irlandesa, capaz de enamorar al mundo, aunque ella advirtió también un componente de dureza, de autocontrol y de disciplina, las virtudes personales de Rosemary. Lo eligió sin dudarlo y Nicole, al alzar la cabeza, vio que lo elegía, y advirtió el ligero suspiro de Rosemary al recordar que ya era propiedad de alguien.

Hacia las doce los McKisco, la señora Abrams, el señor Dumphry y el signore Campion bajaron a la playa. Traían una sombrilla nueva que procedieron a colocar sin dejar de lanzar miradas de reojo a los Diver, y se instalaron debajo con expresión satisfecha: todos menos McKisco, que marcó su burlona disidencia quedándose fuera. En su tarea de rastrilleo, Dick Diver había pasado cerca y después regresó junto a las sombrillas de su grupo.

–Los dos más jóvenes están leyendo juntos el Libro de Etiqueta –dijo en voz baja.

–Se proponen relacionarse con gente de qualité –dijo Abe.

Mary North, mujer de Abe, la joven muy morena que Rosemary había encontrado el primer día en la balsa, volvió de nadar y dijo, sonriendo con un punto de picardía:

–De manera que ya han llegado el señor Imperturbable y su señora.

–Son amigos de tu marido –le recordó Nicole, en referencia a Abe–. ¿Por qué no va a hablar con ellos? ¿No te parecen atractivos?

–Muy atractivos –concedió Abe–. Pero en este momento no me lo resultan, eso es todo.

–A decir verdad, encuentro que hay demasiada gente en la playa este verano –admitió Nicole–. Nuestra playa, la que Dick fabricó a partir de un montón de guijarros. –Se quedó reflexionando y luego bajó la voz para que no la oyera el trío de niñeras resguardado por otra sombrilla–. De todos modos los prefiero a los ingleses del verano pasado que no se cansaban de gritar: ¿No es perfectamente azul el mar? ¿No es el cielo de un blanco inmaculado? ¿No está muy roja la nariz de la pequeña Nellie?

Rosemary pensó que no le gustaría tener a Nicole por enemiga.

–Pero tú no viste la pelea –continuó Nicole–. El día antes de que llegaras, ese que está casado, el que tiene un apellido que suena como un sucedáneo de gasolina o de mantequilla...

–¿McKisco?

–Sí... discutieron alzando un poco la voz, y ella le tiró algo de arena a la cara. De manera que, como no podía ser de otra manera, él se le sentó encima y le restregó la cara por la arena. Nos quedamos... viendo visiones. Yo hubiese querido que Dick interviniera.

–Creo –dijo Dick Diver, mirando, abstraído, la esterilla de paja en la que estaba sentado– que voy a acercarme para invitarlos a cenar.

–No, no lo vas a hacer –se apresuró a decir Nicole.

–Creo que es una idea estupenda. Una vez que están aquí... lo que tenemos que hacer es adaptarnos.

–Estamos muy bien adaptados –protestó ella, riendo–. No tengo intención de que nadie me restriegue la nariz por la arena. Soy una mujer dura y mezquina –le explicó a Rosemary; luego añadió, alzando la voz–: ¡Niños, poneos el bañador!

Rosemary sintió que aquel chapuzón se convertiría en algo modélico en su vida, que siempre lo recordaría cuando se hablase de nadar en el mar. Todo el grupo se dirigió al mismo tiempo hacia el agua, en extremo deseosos, después de la larga y forzada inactividad, de pasar del calor al frescor del mar con la glotonería de quien se come un curry bien picante acompañado de un vino blanco helado. La jornada de los Diver estaba compartimentada –como la de las civilizaciones más antiguas– para sacar el máximo partido de los materiales disponibles y para dotar a todas las transiciones de su máximo valor, y Rosemary ignoraba que enseguida se produciría otro tránsito desde la total concentración del baño a la locuacidad del almuerzo provenzal. Pero tuvo, una vez más, la sensación de que Dick la cuidaba, y que ella se deleitaba respondiendo a cada nueva sugerencia como si se tratase de una orden.

Nicole entregó a su marido la curiosa prenda en la que había estado trabajando. Dick entró en la cabina portátil y provocó toda una conmoción al aparecer un momento después con un bañador transparente de encaje negro. Al examinarlo con detenimiento se comprobó que estaba forrado con tela de color carne.

–¡Vaya! ¡Eso sí que es un detalle de bujarrón! –exclamó, despectivo, el señor McKisco. De inmediato se volvió hacia Dumphry y Campion, para añadir–: Disculpadme.

Rosemary disfrutó lo indecible con el bañador de su nuevo ídolo. Ingenua, respondió de todo corazón a la costosa sencillez de los Diver, sin entender su complejidad y su falta de inocencia, ignorante de que –a partir de las disponibilidades del bazar del mundo– todo era una selección de calidad más que de cantidad; y que también la naturalidad en el comportamiento, la paz y la buena voluntad como de cuarto de los niños, el énfasis en las virtudes más sencillas eran parte de una desesperada apuesta con los dioses, alcanzada gracias a esfuerzos que no hubiera sido capaz de imaginar. En aquel momento los Diver representaban la exacta evolución máxima de una clase social, de manera que la mayoría de la gente parecía torpe a su lado; de hecho se había producido ya un cambio cualitativo que para Rosemary no resultaba visible en absoluto.

Se quedó con ellos mientras bebían jerez y mordisqueaban galletitas saladas. Dick Diver la contempló con fríos ojos azules; su boca, firme pero amable, dijo con aire pensativo y gran convicción:

–No he visto, desde hace mucho tiempo, ninguna chica que, como tú, dé la sensación de estar en plena floración.

Más tarde, Rosemary lloró, inconsolable, en el regazo de su madre.

–Lo quiero, madre. Estoy enamorada de él sin remedio; nunca creí que pudiera sentir por alguien lo que siento por él. Y está casado y también me gusta ella... un verdadero desastre. Pero, ¡cuánto lo quiero!

–Tengo ganas de conocerlo.

–Su mujer nos ha invitado a cenar el viernes.

–Si estás enamorada, deberías sentirte feliz. Deberías echarte a reír.

Rosemary alzó los ojos, y un ligero estremecimiento recorrió su hermoso rostro antes de empezar a reír. Su madre siempre había tenido una gran influencia sobre ella.

1 Carne humana. (N. del T.)

V

Rosemary fue a Montecarlo de un mal humor casi tan acusado como el que podía dominarla en sus peores momentos. Ascendió en coche la accidentada colina hasta La Turbie, para llegar a un antiguo estudio de la Gaumont en proceso de reconstrucción, y mientras esperaba junto a la reja de la entrada la respuesta al mensaje que había escrito en su tarjeta de visita, le pareció que tenía delante algo que muy bien podía ser Hollywood. Las extrañas reliquias de alguna película reciente, una calle miserable de la India, una enorme ballena de cartón, un árbol monstruoso con cerezas tan grandes como balones, florecido en Francia gracias a una exótica prerrogativa, tan autóctono como el pálido amaranto, la mimosa, el alcornoque o el pino enano. Había también un cobertizo para comidas rápidas, dos platós que parecían graneros y, por todas partes, grupos de personas que esperaban, expectantes, con la cara pintada.

Al cabo de diez minutos un joven con el pelo del color de las plumas de un canario se acercó, veloz, a la verja.

–Entre, por favor, señorita Hoyt. El señor Brady está en el plató, pero tiene muchísimas ganas de verla. Siento que la hayamos hecho esperar tanto, pero, ya sabe, algunas de estas damas francesas son de lo peor a la hora de promocionarse...

El gerente del estudio abrió una puerta pequeña en el muro ciego del estudio y, con repentina y alegre familiaridad, Rosemary lo siguió por una oscuridad casi total. Aquí y allá algunas figuras puntuaban la penumbra, girando hacia ella rostros cenicientos como almas del purgatorio que contemplaran el paso de algún mortal. Se oían susurros y voces suaves y, en apariencia desde muy lejos, llegaba el agradable trémolo de un armonio. Al torcer por la esquina que creaban unos cuantos tablones, llegaron al blanco resplandor crepitante de un escenario en el que un actor francés –la pechera de la camisa, el cuello y los puños teñidos de color rosa brillante– y una actriz estadounidense permanecían inmóviles, cara a cara. Se miraban, obstinados, como si llevaran horas en la misma postura; y, de todos modos, nada sucedió durante mucho tiempo; nadie se movió. Una hilera de focos se apagó con un violento zumbido antes de volver a encenderse. El quejumbroso repiqueteo de un martillo suplicó a lo lejos que se le permitiera entrar en algún lugar inexistente; un rostro azul apareció entre las cegadoras luces en lo alto y gritó algo ininteligible hacia las tinieblas superiores. Luego, delante de Rosemary, una voz quebró el silencio.

–Cariño, no te quites las medias, podrías estropear diez pares más. Ese vestido cuesta quince libras.

Al retroceder de espaldas, la persona que hablaba tropezó con Rosemary, lo que hizo que el gerente del estudio le dijera:

–Oye, Earl... es la señorita Hoyt.

Era la primera vez que se veían. Earl Brady funcionaba con rapidez y agotadora energía. Mientras le daba la mano, Rosemary vio que la miraba de arriba abajo, de la cabeza a los pies, un gesto que reconoció y que la hizo sentirse a sus anchas, aunque siempre le daba una ligera sensación de superioridad. Si su persona era un activo, un valor económico, podía hacer uso de cualquier ventaja inherente a ser su propietaria.

–Contaba con que aparecieses cualquier día ya –dijo Brady, con una voz que sólo era un poco demasiado persuasiva para la vida privada y acompañada de un ligero acento cockney un tanto desafiante–. ¿Has disfrutado con el viaje?

–Sí, pero nos alegra la idea de volver pronto a casa.

–¡Nooo! –protestó él–. Quedaos algún tiempo... quiero hablar contigo. Déjame decirte que esa película tuya es un verdadero éxito... Daddy’s Girl. La vi en París. Telegrafié de inmediato a Estados Unidos para saber si ya estabas comprometida.

–Acababa de... lo siento.

–¡Dios, qué gran film!

Nada deseosa de sonreír en un asentimiento un poco tonto, Rosemary frunció el ceño.

–Nadie quiere que se la recuerde ya para siempre por una sola película –dijo.

–Claro... muy cierto. ¿Qué planes tienes?

–Mi madre cree que necesito descansar. Cuando vuelva lo más probable es que firmemos un contrato con First National o que sigamos con Famous.

–¿Quién es nosotros?

–Mi madre. Es la que decide en cuestiones económicas. No sabría qué hacer sin ella.

De nuevo Earl Brady la miró de arriba abajo y, mientras lo hacía, algo en Rosemary conectó con él. No era que le gustara, no era en absoluto la admiración espontánea que había sentido por Dick Diver aquella mañana en la playa. Fue como una luz que se enciende. Earl Brady la deseaba y, hasta donde se lo permitían sus emociones virginales, Rosemary consideró con ecuanimidad la posibilidad de rendirse. Sabía, sin embargo, que se olvidaría de él media hora después, como sucede con un actor al que se besa en una película.

–¿Dónde te alojas? –preguntó Brady–. Sí, claro, en el hotel de Gausse. Bueno, también he hecho mis planes para este año, pero la carta que te escribí sigue en pie. Mejor hacer una película contigo que con ninguna otra chica desde que Connie Talmadge dejó de ser niña.

–A mí me pasa lo mismo. ¿Por qué no vuelve a Hollywood?

–No lo soporto. Estoy muy a gusto aquí. Espera a que terminemos este plano y te enseñaré el estudio.

Dirigiéndose hacia el plató, empezó a hablar con el actor francés en voz baja, sosegada.

Pasaron cinco minutos: Brady siguió hablando, mientras, de cuando en cuando, el francés volvía la cabeza y asentía. De manera brusca, Brady interrumpió su perorata para pedir algo a los electricistas, por lo que las luces, sobresaltadas, despertaron con un zumbido. A Rosemary el recuerdo de Los Ángeles le resultaba ya abrumador. Sin sensación de rechazo se movió una vez más por aquella falsa ciudad de particiones casi inexistentes, con ganas de regresar a los Estados Unidos. Pero no quería volver a ver a Brady en el estado de ánimo que presintió que tendría cuando hubiese terminado el plano; así que abandonó el estudio, aunque con su hechizo todavía pesándole. El mundo mediterráneo le resultó menos silencioso ahora que sabía que el estudio y los platós estaban allí. Descubrió que le caía bien la gente que pasaba por la calle y de camino hacia el tren se compró unas alpargatas.

Su madre aprobó que hubiera seguido sus instrucciones tan al pie de la letra, pero aún quería distanciarse de ella y lanzarla lo más lejos posible. La señora Speers, pese a su apariencia infatigable, estaba cansada; los lechos mortuorios cansan inevitablemente y ya había hecho guardia junto a dos.

VI

Sintiéndose a gusto gracias al vino rosado del almuerzo, Nicole Diver cruzó los brazos a la altura necesaria para que la camelia artificial que llevaba en el hombro le rozara la mejilla y se levantó, dispuesta a salir a aquel encantador jardín suyo, aunque en él no creciera la hierba, que limitaba por un lado con la casa, de la cual fluía, y a la cual regresaba, por otros dos lados con el antiguo pueblo y por el cuarto y último con el acantilado que se precipitaba, en etapas sucesivas, hasta el mar.

Todo lo que quedaba cerca de las tapias próximas al pueblo, las vides retorcidas, los limoneros y los eucaliptos, la inesperada carretilla, abandonada sólo un momento antes, pero incorporada ya al camino, atrofiada y ligeramente deteriorada, estaba polvoriento. De manera invariable a Nicole le sorprendía hasta cierto punto que al girarse en la otra dirección, más allá de un macizo de peonías, se llegara a una zona tan verde y tan fresca que en ella hojas y pétalos se rizaban, tiernamente húmedos.

Rodeándole la garganta llevaba un pañuelo lila que incluso con la acromática luz solar le arrojaba el color a la cara y también proyectaba una sombra lila sobre los pies en movimiento. La expresión de su rostro era firme, casi severa, excepto por el suave destello de duda patética que le asomaba al verde de los ojos. Sus cabellos, en otro tiempo rubios, se habían oscurecido, pero con veinticuatro años Nicole resultaba aún más seductora que con dieciocho, cuando su pelo era más luminoso que ella.

Siguiendo un sendero marcado por una intangible niebla de flores que seguía las piedras blancas que cerraban el parterre, Nicole llegó a un espacio desde el que se veía el mar y donde había linternas apagadas en las higueras, una mesa para muchos comensales, sillas de mimbre y una gran sombrilla de jardín procedente de Siena, todo ello en torno a un pino enorme, el árbol de mayor tamaño del jardín. Allí se detuvo un momento, mirando, distraída, un revoltijo de capuchinas y lirios crecido a sus pies, como si fuese el resultado de un puñado de semillas plantadas al azar, mientras escuchaba las quejas y acusaciones de alguna riña infantil en el interior de la casa. Cuando los sonidos se disolvieron en el aire veraniego, reanudó la marcha, entre peonías caleidoscópicas amasadas en nubes de color salmón, tulipanes negros y marrones y frágiles rosas de tallos malva, tan transparentes como flores de azúcar en el escaparate de una pastelería, hasta que, como si la combinación de colores no pudiera alcanzar mayor intensidad, se quebraba de repente en pleno vuelo, y unos húmedos escalones descendían a un nivel que quedaba a metro y medio por debajo.

Había allí un pozo y a su alrededor un entablado que estaba siempre húmedo y resbaladizo incluso en los días más luminosos. Subió por la escalera del otro lado para llegar a la huerta; caminaba más bien deprisa; le gustaba ser una persona activa, aunque a veces diera una sensación de reposo que era al mismo tiempo estática y evocativa. La razón era que sabía pocas palabras y no creía en ninguna y en el mundo tendía más bien al silencio, aportando sólo su justa porción de humor educado con una precisión que se acercaba a lo exiguo. Pero en el momento en que quienes no la conocían tendían a sentirse incómodos en presencia de tanta economía, Nicole se apoderaba del tema de la conversación y se lo llevaba por delante, enfebrecida consigo misma, para luego devolverlo de nuevo y abandonarlo bruscamente, casi con timidez, como un retriever obediente, después de haber estado a la altura de lo requerido e incluso un poco más.

Mientras permanecía inmóvil bajo la imprecisa luz verde de la huerta, Dick cruzó por el camino que lo llevaba a su estudio. Nicole esperó en silencio a que pasara; luego atravesó una serie de hileras de futuras lechugas hasta un modesto zoo donde palomas, conejos y un loro la obsequiaron con un popurrí de ruidos insolentes. Al bajar a la siguiente plataforma, alcanzó una tapia baja y curva y miró hacia el mar Mediterráneo, a más de doscientos metros por debajo.