16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

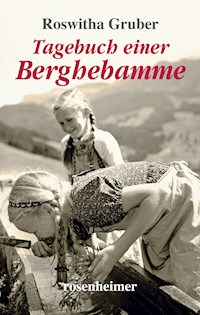

Ergreifend und einfühlsam erzählt Roswitha Gruber Geschichten aus dem Leben der Berghebamme Marianne, die in ihren 35 Berufsjahren über 3.000 Kindern geholfen hat, das Licht der Welt zu erblicken. Bei Wind und Wetter, zu jeder Tages- und Nachtzeit war Marianne zur Stelle, wenn es darum ging, Mutter und Kind die Geburt zu erleichtern. Die bewegenden und außergewöhnlichen Erlebnisse, bei denen Freud und Leid oft dicht beieinander lagen, werden von der erfolgreichen Autorin detailgetreu und liebevoll geschildert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2011

© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

Lektorat: Ulrike Nikel, Herrsching am AmmerseeTitelfoto: Superbild/KEYLayout & Satz: BuchBetrieb Peggy Stelling, Leipzig

eISBN 978-3-475-54340-1 (epub)

Worum geht es im Buch?

Roswitha GruberTagebuch einer Berghebamme

Kindern auf die Welt zu helfen — keine leichte, aber eine wunderbare, berührende und hoch emotionale Aufgabe mit großer Verantwortung! In einer Zeit, da die Ausübung des Hebammenberufes durch zahlreiche Vorschriften und Einschränkungen immer schwieriger wird, sollten die enormen Leistungen jener Frauen uns allen wieder bewusster werden. Die Geschichten der Berghebamme Marianne hat Roswitha Gruber als einzigartiges Zeugnis eines ganz besonderen Berufsstandes für uns niedergeschrieben.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Winterkinder

Geizhälse

Klein, aber oho

Saubere Verhältnisse

Kein Mäderl für Regina

Ein fruchtbarer Tag

Zwei Busserl für die Hebamme

Eine finstere Angelegenheit

Der Skilehrer

Prüfungen

Neumodische Sachen

Heuernte

Milchbrüder

Auf Umwegen zum Glück

Der Kuhtritt

Heimliche Entbindung

Freud und Leid

Das geliehene Nachthemd

Das Geschenk

Assistent wider Willen

Silvester

Das Siebenmonatskind

Eine Stammkundin

Der breitschultrige Stammhalter

Auf halber Strecke

Taufe mit Hindernissen

Andrang in der Wochenstube

Blauer Dunst

Eine schöne Bescherung

Vorwort

In grauer Vorzeit waren die Frauen vielleicht noch in der Lage, die Geburt eines Kindes ganz allein durchzustehen, doch bereits vor tausenden von Jahren bildete sich so etwas wie Nachbarschaftshilfe auf diesem Gebiet heraus. Die Frauen begannen, sich gegenseitig beizustehen, wenn ihre schwere Stunde nahte. Dabei zeigte sich, dass die eine mehr, die andere weniger Geschick und Einfühlungsvermögen beim Umgang mit einer Gebärenden bewies, was folgerichtig dazu führte, dass bevorzugt jene gerufen wurden, die sich als besonders geeignet erwiesen hatten. Diese Frauen erhielten bald den Beinamen „weise Frau“ oder wurden in anderen Regionen „Wehmutter“ genannt. Sie waren hoch angesehen, nicht zuletzt weil ihnen etwas Magisches und Mystisches anhaftete.

Bereits im 2. Jahrhundert nach Christus hatte sich so etwas wie ein Berufsstand der Hebammen herausgebildet, und aus dem 15. Jahrhundert ist eine „Hebammenordnung“ überliefert, in der die Aufgaben dieser Frauen erstmals ausführlich beschrieben wurden.

Dass es in früheren Zeiten bei Entbindungen äußerst unhygienisch zuging und Kindbett- oder Wochenbettfieber eine häufige Begleiterscheinung war, die vielen Müttern das Leben kostete, betrachtete man als unausweichliches Schicksal, in das man sich fügte. Und es sollte noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts dauern, bis der ungarische Arzt Ignaz Philipp Semmelweis den Zusammenhang zwischen mangelnder Hygiene und Kindbettfieber aufdeckte und damit der Geburt viel von ihrer Gefährlichkeit nahm.

Von da an war es nicht mehr weit, bis der Ruf nach einer gründlichen Ausbildung für Geburtshelferinnen laut wurde, bei der man besonderen Wert auf Hygiene legte.

Als dann endlich selbst kleine Dörfer ausgebildete Hebammen vorweisen konnten, ging es sowohl mit der Mütter- als auch mit der Säuglingssterblichkeit mehr und mehr zurück.

Die große Zeit der Landhebammen dauerte ein knappes Jahrhundert an – dann verloren sie durch ein flächendeckendes Angebot von Krankenhäusern mit Entbindungsstationen an Bedeutung. Die Hausgeburten nahmen sogar so rapide ab, dass eine Hebamme nur „überleben“ konnte, wenn sie mehrere Dörfer betreuen konnte – in Österreich, wo die folgenden Geschichten spielen, nennt man das einen Sprengel.

Hinzu kam Anfang der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts, dass infolge der Antibabypille immer weniger Kinder geboren wurden, was so manche Hebamme auf dem Land brotlos machte. Wenn sie ihre Existenz sichern wollte, musste sie sich eine Anstellung in einer Klinik suchen oder sich nach einem anderen Beruf umsehen. So sind mir Hebammen begegnet, die ihre letzten Dienstjahre als Pflegerinnen in einem Altenheim verbrachten oder ihren Lebensunterhalt in einem anderen medizinischen Beruf verdienten, als Masseurin etwa, als Krankengymnastin oder Krankenschwester.

Je näher ein Dorf bei einer Stadt lag, desto schneller kam das Aus für die Hebammen. Am längsten konnten sie sich noch in den Bergen und generell in Gegenden mit schlechter Verkehrsanbindung halten. Aber mit der fortschreitenden Erschließung selbst abgelegenster Regionen kam auch dort irgendwann das Ende. Wenn schon der Beruf der Berghebamme ausgestorben ist, dachte ich, sollten wenigstens ihre Geschichten lebendig bleiben. Deshalb habe ich mir von Marianne, einer Frau, die fünfunddreißig Jahre lang als Berghebamme in den österreichischen Bergen tätig war und über dreitausend Kinder ans Licht der Welt geholt hat, aus ihrem bewegten Leben erzählen lassen. Aus jedem ihrer Worte spricht die Begeisterung für ihren Beruf und ihre Liebe zum Menschen. Ihr Wirkungsbereich umfasste einen Sprengel mit drei Dörfern – Unterach, Kirchfeld und Oberach – sowie mit zahlreichen verstreut liegenden Berghöfen. Aus ihren Berichten, die ich auf Tonband aufgezeichnet habe, ist das vorliegende Buch entstanden. Sie hat mir erlaubt, es in der Ichform zu schreiben.

Roswitha Gruber

Winterkinder

Meine ersten Entbindungen, die ich als selbstständige Berghebamme durchgeführt habe, fielen in den Winter. Das war nicht nur für mich unangenehm, sondern auch für die Mütter und ihre Kinder. Für mich hatte eine Wintergeburt den Nachteil, bei Schnee und Kälte und Sturm unterwegs sein zu müssen. Für die Mütter bedeutete es oft, in einem unzureichend geheizten Schlafzimmer entbinden zu müssen, und für Neugeborene war die Ankunft in einem kalten Raum geradezu ein Schock. Deshalb freute ich mich immer, wenn es allmählich auf das Frühjahr und dann auf den Sommer zuging.

Naturgemäß hielt diese Freude nicht lange an. Denn kaum war es September, da steuerten wir bereits wieder auf den Winter zu, der manchmal, ohne den Umweg über den Herbst zu nehmen, bei uns in den Bergen ganz plötzlich mit all seinen unangenehmen Begleiterscheinungen hereinbrach.

Aber was half es! Jedes Jahr musste man da durch, und auch wenn der Wechsel der Jahreszeiten seinen eigenen Reiz hatte, freute ich mich auf meinen Wegen zu einer Entbindung durch Eis und Schnee oder Kälte und Regen stets auf die ungleich angenehmeren Sommermonate. Doch ich konnte es mir nicht aussuchen, sondern musste es nehmen, wie es gerade kam. Es gibt Familien, da verteilen sich die Geburtstermine der Kinder übers ganze Jahr. Bei anderen dagegen kommen sie immer in der gleichen Jahreszeit, und bei manchen ist das eben der Winter. So war es auch bei den Windbichlers. Die Hanna hatte es offensichtlich darauf angelegt, ihre Kinder, allen Nachteilen zum Trotz, im Winter zur Welt zu bringen, denn mit schöner Regelmäßigkeit hielt der Schlitten vom Windbichler alle zwei Jahre ausgerechnet dann vor meinem Haus, wenn besonders viel Schnee lag oder wenn gerade ein Schneesturm wütete, also im Januar oder im Februar.

Es war nämlich so, dass ich in den ersten Jahren meiner Hebammentätigkeit noch keinen Telefonanschluss hatte. Für mich war das natürlich eine Kostenfrage, doch selbst wenn ich es mir damals hätte leisten können, wäre der Nutzen gering gewesen, denn in den Dörfern meines Sprengels verfügte kaum jemand über einen solchen Luxus. Die wenigen, die ein Telefon besaßen, konnte man an einer Hand aufzählen. Das waren der Posthalter, der Arzt, der Tierarzt und die Hotels. Sogar bei den Handwerkern war es nicht üblich, ganz zu schweigen von den Bauern auf den entlegenen Berghöfen, obwohl die eine solche Verbindung zur Außenwelt am notwendigsten gebraucht hätten.

Wenn sich dort also der Klapperstorch ansagte, blieb dem werdenden Vater nichts anderes übrig, als einen Knecht ins Dorf zu schicken oder, falls er keinen hatte, sich selbst auf den Kutschbock seines Pferdewagens oder -schlittens zu schwingen, um mich zu benachrichtigen. Manch einer benutzte auch sein Fahrrad, und ein ganz fortschrittlicher Bauer nannte sogar ein Moped sein Eigen. Allerdings waren die Zweiräder nur im Sommer zu gebrauchen, denn im Winter war damit kein Durchkommen. Und der begann bei uns früh im Jahr, denn meist lag ab Oktober schon reichlich Schnee, der sich oft bis in den April hielt. Mir persönlich war es ohnehin lieber, wenn ich mit der Kutsche oder dem Schlitten abgeholt wurde und mich nicht auf den Sozius eines Mopeds oder gar auf mein eigenes Fahrrad schwingen musste. Allerdings kam es auch vor, dass ich zu Fuß gehen musste, was mit meiner Hebammentasche, die ein anständiges Gewicht hatte, auf den meist steilen Straßen recht mühsam war.

In der ersten Zeit kam hinzu, dass ich mich in der Gegend noch nicht auskannte und manchmal einen Hof erst mühsam suchen musste, besonders in der Nacht. Es war damals nämlich in der Regel nicht üblich, sich vor der Entbindung untersuchen zu lassen, und so betrat man als Hebamme, wenn man dort nicht bereits zum wiederholten Mal gebraucht wurde, ein Haus am Tag der Geburt zum ersten Mal. Allerdings war es üblich, anschließend zehn Tage lang zur Wochenpflege bei Mutter und Kind zu erscheinen, doch zu diesem Zweck kam kein Bauer mit Wagen oder Schlitten vorgefahren. Da musste man sich zu Fuß mit schwerem Koffer selbst bei schlimmstem Schneegestöber nach oben durchkämpfen.

So erging es mir jedes Mal, wenn ich zu einer Entbindung zur Windbichler Hanna gerufen wurde. Bereits bei ihrem ersten Kind hatte ich mich die ganze Zeit durch kniehohen Schnee kämpfen müssen, und bei den folgenden dreien war es mir nicht besser ergangen.

Deshalb war ich höchst überrascht, als eines Tages, mitten im August, der Windbichler Sepp mit der Kutsche vor meiner Tür stand. Aufgeregt gab er mir zu verstehen, ich müsse sofort mitkommen, seine Frau liege in den Wehen.

„Das kann ja gar nicht sein“, rief ich ungläubig aus. „Ihr kriegt eure Kinder doch immer im Winter, und bis zum Winter ist es noch lange hin.“

Für Scherze sei jetzt keine Zeit, wies mich der Sepp mit todernstem Gesicht zurecht. „Wenn ich’s dir sage, die Hanna hat Wehen.“

„Aber, aber …“, stotterte ich und dachte angestrengt nach. Die Geburt des jüngsten Sprosses lag höchstens sieben oder acht Monate zurück. Aus diesen Überlegungen heraus sagte ich: „Vielleicht irrt sich deine Bäuerin. Schwanger mag sie vielleicht sein, aber das, was sie für Wehen hält, ist sicher nur ein Bauchgrimmen.“

„Das solltest du besser wissen, Nanni“, entgegnete der Sepp und kratzte sich nachdenklich am Kopf. „Mein Weib hat mit dem Kinderkriegen genug Erfahrung, um eine quer sitzende Blähung von einer Wehe unterscheiden zu können.“

„Hast Recht, Sepp, schauen wir uns das mal an.“

Damit wuchtete ich zuerst meine Tasche neben dem Bauern auf den Kutschbock und dann mich selbst. In rasanter Fahrt ging es durchs Dorf und dann in gemächlicherem Tempo den Berg hinauf zu dem Anwesen, das den stolzen Namen Sonneckhof trug. Bei meinem Eintreffen lag die Bäuerin in ihrem Bett und stöhnte verhalten vor sich hin. Ich schlug die Bettdecke zurück, um ihren Bauch in Augenschein zu nehmen, doch der Leibesumfang war so gering, dass nicht einmal der geringste Verdacht aufkommen konnte, es liege eine Schwangerschaft vor, geschweige denn, dass die Frau kurz vor der Entbindung stehe. Das Abtasten des Bauches belehrte mich jedoch eines Besseren. Die Gebärmutter wies eine leichte Vergrößerung auf.

„Wann hast die letzte Regel gehabt?“, wollte ich wissen, um einen Anhaltspunkt dafür zu bekommen, im wievielten Monat sich die Hanna befand.

„Nach der letzten Entbindung hab ich die Regel überhaupt nicht bekommen. Ich muss wieder aufgenommen haben, bevor die erste Blutung eingesetzt hat. Zu der Zeit hab ich ja noch gestillt, deshalb dachte ich, es kann nichts passieren.“

„Ja, ja, das ist auch so ein Aberglaube, mit dem man mal gründlich aufräumen müsste“, murmelte ich hörbar vor mich hin, während ich die Bäuerin genauer untersuchte.

„Aber bisher hat es doch immer geklappt“, widersprach die Schwangere.

„Da hast du Glück gehabt, nichts als Glück“, versuchte ich ihre Illusionen zu zerstören.

Wirklich hatte sich der Muttermund schon ein beträchtliches Stück geöffnet, und demnach waren es tatsächlich Wehen, was die Hanna verspürte, doch keineswegs handelte es sich um ein ausgetragenes Kind, sondern wir hatten es mit einer drohenden Fehlgeburt zu tun. Da half alles nichts – es musste zumindest ein Arzt her, denn für einen Transport ins Krankenhaus reichte, unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen, die Zeit nicht mehr. Dem armen Sepp blieb also nichts anderes übrig, als noch einmal anzuspannen und ins Dorf zu fahren. Da die Zufahrt für das Auto des Doktors zu unwegsam war, brachte ihn der Bauer gleich in der Kutsche mit.

Noch während der Landarzt mit der Untersuchung der Windbichlerin beschäftigt war, setzten die Presswehen ein, und die Geburt war nicht mehr aufzuhalten. Man mag es kaum glauben, aber trotz der verschwindenden Größe des Babys verlief sie ebenso dramatisch und schmerzhaft wie eine normale Geburt.

Das winzige Etwas legte ich auf ein Segeltuch, das ich an meine Federwaage hängte. Nicht einmal sechshundert Gramm wog das nicht lebensfähige Kind, dessen Entwicklungsstand ich höchstens auf Mitte des sechsten Monats schätzte. Selbst heutzutage ist es trotz des rasanten Fortschritts auf dem Gebiet der Versorgung von Frühgeburten noch immer schwierig, ein solch winziges Kind durchzubringen. Damals aber bestand nicht die geringste Chance, und so spendete ich, während der Arzt auf die Nachgeburt wartete, dem verlöschenden Leben die Nottaufe. So wie man uns in der Hebammenlehranstalt den Taufritus beigebracht hatte, goss ich Weihwasser, das in jedem Bauernhaus neben der Schlafkammertür in einem Kessel hing, über das kleine Köpfchen, dabei die Formel sprechend: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.“ Einen Namen bekam der winzige Täufling nicht, denn er galt als Spätabgang und wurde nicht ins Geburtsregister eingetragen.

Meist erhielten solche Frühgeburten nicht einmal ein eigenes Grab, sondern wurden bei der nächsten im Dorf anfallenden Beerdigung einfach beigelegt. In diesem Fall jedoch bastelte der Vater für sein Kind eine kleine Holzkiste, legte es hinein und begrub es in der Familiengrabstätte. Bei den Windbichlers setzte kein großes Wehklagen und Jammern ein, weil dieses zu früh geborene Kind nicht gelebt hatte. Man nahm es als gegeben hin. Das war Schicksal, dem man sich einfach fügte. Schließlich waren da bereits vier gesunde Kinder, und die Frau war noch jung genug, um weitere zu bekommen, falls es jetzt keine Komplikationen mehr gab.

Deshalb war auch unser Dorfarzt beunruhigt, als es bei der Hanna mit der Plazenta Schwierigkeiten gab. Wenn sich nämlich die Nachgeburt nicht rechtzeitig und vollständig löste, konnte es zu gefährlichen und folgenschweren Blutungen kommen. Als es bei der Windbichlerin nicht so lief, wie es sollte, entschloss er sich zu einer Kürettage, einer Ausschabung. Meine Aufgabe bei diesem Eingriff bestand darin, der jungen Bäuerin eine Tropfnarkose zu machen. Dazu benutzte man eine Metallmaske aus dem Koffer des Arztes, über die ein Tupfer aus mehreren Lagen Mull gelegt und auf diese wiederum etwas Äther getropft wurde, wie das seinerzeit noch üblich war. Bald nach dieser kleinen Operation konnten wir aufatmen: Die Blutung war gestillt und die Ausschabung so einwandfrei verlaufen, dass die Hanna wieder völlig gesund werden würde.

Obwohl kein Säugling zu versorgen war, musste ich regelmäßig zur Wochenpflege erscheinen. Nach einer Fehlgeburt ist außerdem nicht nur die körperliche Versorgung der Wöchnerin wichtig, sondern auch deren seelische Betreuung. Wenngleich auf dem Sonneckhof keine große Trauer über den Verlust dieses Kindes herrschte, so machten sich die Eheleute doch Gedanken darüber, wie es zu einer vorzeitigen Geburt hatte kommen können. Davon bekam ich am ersten Tag noch nichts mit und auch nicht am zweiten. Die Hanna schien nur auffallend still und nachdenklich zu sein.

Um sie abzulenken, erkundigte ich mich angelegentlich nach ihren Kindern. Bereitwillig gab sie Auskunft, wirkte aber irgendwie abwesend. Am dritten Tag schließlich suchte das Ehepaar von sich aus ein Gespräch mit mir. Jeder der beiden hatte nach Fehlern bei sich gesucht oder dem anderen Vorwürfe gemacht.

„Nanni, wir müssen mit dir reden“, begann der Sepp mit gequälter Miene. „Wir überlegen hin und her, wie es zu der Fehlgeburt hat kommen können. Was haben wir falsch gemacht? Hab ich die Hanna vielleicht zu schwer arbeiten lassen?“

„Bestimmt nicht“, wehrte die Hanna ab. „Ich hab nicht mehr zugepackt als bei den anderen Schwangerschaften auch. Außerdem entsinne ich mich nicht, dass ich mich verhoben hätte.“

„Wegen der Fehlgeburt braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Es gibt sehr unterschiedliche Ursachen, die dazu führen können. Wenn der mütterliche Körper ohne äußere Einwirkung ein Kind abstößt, dann hat er seinen Grund dafür. Es kann sein, dass ein organischer Schaden oder eine Missbildung beim Fötus vorlag. Schaut, an einem Apfelbaum werden auch nicht alle Früchte reif. Sehr viele fallen vorzeitig runter, weil sie einen Defekt haben, und machen damit den anderen Platz, damit diese sich besser entwickeln können.“

„Du meinst also nicht, dass wir einen Fehler gemacht haben?“, fragte der Bauer mit hoffnungsvollem Gesicht.

„Nein, dass es an euch lag, daran glaube ich nicht. Es kann natürlich sein, dass es für Hannas Körper zu viel war, so schnell wieder schwanger zu werden. Er hatte sich womöglich noch nicht von den Strapazen der letzten Geburt erholt. Hättest du dieses Kind ausgetragen, wäre es knapp elf Monate nach dem letzten geboren worden. Das ist wirklich ein bisschen dicht hintereinander. Wenn du deine Frau noch lange behalten willst“, wandte ich mich nun eindringlich an den Ehemann, „solltet ihr euren bisherigen Rhythmus beibehalten und nur alle zwei Jahre ein Kind kriegen. So wie bisher, das ist ein vernünftiger Abstand.“

„Ich werde mich bemühen“, antwortete der Sepp verschämt lächelnd.

„Auch wenn eure Kinder immer im Winter kommen, das macht mir nichts aus. An den Aufstieg durch den Tiefschnee bin ich mittlerweile gewöhnt.“

Danach bin ich wirklich noch einige Male auf dem Sonneckhof gewesen. Allerdings nicht mehr im Winter, denn durch die Fehlgeburt hatte sich der Rhythmus von Hannas Niederkünften verschoben. Genau zwei Jahre später, im August, lag der kleine Kaspar in der Wiege. Und auch die nachfolgenden Kinder hielten in etwa diesen Abstand ein. Alle kamen gut entwickelt und rundum gesund zur Welt.

Ich war nicht böse, dass ich jetzt im Sommer zum Anwesen der Windbichlers hinaufsteigen musste. Was heißt hier aufsteigen? Inzwischen war ich stolze Besitzerin eines Mopeds, das mir meine Wege gewaltig erleichterte, zumindest im Sommer. Jedes Mal genoss ich es, durch das satte Grün der Wälder zu fahren und durch die bunte Pracht der Sommerwiesen. Wenn ich dann am Sonneckhof angelangt war, schaute ich mich, ehe ich das Haus betrat, erst einmal um und genoss die herrliche Aussicht, die man von hier oben hatte.

Geizhälse

Normalerweise waren in Österreich die Mütter auf dem Land krankenversichert, was bedeutete, dass die Kasse auch die Entlohnung der Sprengelhebamme übernahm. Für mich hatte das den Vorteil, dass ich immer zu meinem Geld kam, egal ob ich es mit armen oder reichen Leuten oder mit einer ledigen, mittellosen Mutter zu tun hatte.

Für eine normale Entbindung bei mittlerer Entfernung betrug die Gebühr seinerzeit dreihundertfünfzig Schilling, umgerechtet etwa fünfzig Deutsche Mark. War die Wegstrecke etwas kürzer, gab es weniger Geld. War sie etwas länger, bekam ich entsprechend mehr. Von Amts wegen wurde der Sprengelhebamme eine gewisse Anzahl von Entbindungen pro Jahr „garantiert“ – erreichte sie diese Zahl nicht, wurde der fehlende Betrag vom Land zugeschossen. Zwar konnte man trotz dieser Regelung keine Reichtümer anhäufen, aber man hatte zumindest eine gewisse finanzielle Sicherheit. Die freien Hebammen, die in der Stadt praktizierten, hatten uns gegenüber zwar einige Vorteile, aber ebenso Nachteile. Sie mussten nicht nur der „Kundschaft“ nachlaufen, sondern oft genug auch ihrem Geld. Das blieb einem als angestellter Hebamme in einem Sprengel erspart, und so hat es bei mir mit der Bezahlung nie Probleme gegeben, besser gesagt fast nie.

Einer meiner in dieser Hinsicht schwierigen Klienten war ausgerechnet der reichste Bauer von Oberach. Der Hintermoser Wastl hatte nicht nur die meisten Kühe im Stall, sondern besaß auch die meisten Wiesen, Felder und Wälder. Als einziges Kind seiner Eltern hatte er den florierenden Hof schon sehr früh übernehmen müssen, da sowohl der Vater als auch die Mutter relativ jung gestorben waren. Durch unermüdlichen Fleiß war es dem Wastl trotzdem gelungen, seinen Besitzstand noch zu vermehren.

In die Krankenkasse einzutreten, hatte er offensichtlich jedoch nicht für nötig gehalten. Zunächst dachte ich, der Grund dafür sei sein ansehnliches Bankkonto, von dem er etwaige Behandlungskosten leicht hätte bezahlen können, doch dann dämmerte mir, dass purer Geiz dahintersteckte. Warum sollte er Monat für Monat von seinem schönen Geld etwas hinblättern, ohne dass er krank gewesen wäre, scheint er gedacht zu haben.

Vielleicht hat auch sein Geiz oder seine Geldgier dazu geführt, dass er so spät heiratete. Nicht dass er die Ausgaben für eine Ehefrau scheute, denn die wäre ihm wesentlich billiger gekommen als etwa die Entlohnung einer vergleichbaren Arbeitskraft. Nein, viele im Dorf glaubten, dass er deshalb so lange mit der Heirat wartete, weil er nach einer Frau Ausschau hielt, die ein möglichst großes Vermögen in die Ehe mitbrachte. Jedenfalls fand irgendwann – niemand hatte mehr damit gerechnet – eine große Hochzeit auf dem Simmerhof statt. Der Wastl war längst in die Jahre gekommen, und auch die Braut konnte man nicht mehr gerade als taufrisch bezeichnen.

Deshalb war ich äußerst überrascht, als eines Tages der Hintermoser vor meiner Tür stand. „Beeil dich“, herrschte er mich an. „Meine Frau liegt in den Wehen.“

„Seit wann?“, fragte ich, denn ich wollte wissen, ob ich mich beeilen musste oder mir Zeit lassen konnte.

„Ja …, so seit einer Stunde etwa. Es können auch zwei sein. So genau weiß man das doch nicht.“

„Da es vermutlich das erste Kind deiner Frau ist, wird es nicht so schnell kommen“, versuchte ich ihn zu beruhigen. „Trotzdem bin ich in spätestens zwei Stunden bei euch.“

Das war ich dann auch, bereits sehnsüchtig von beiden erwartet. Die Erstuntersuchung ergab, dass wir, wie vermutet, noch reichlich Zeit hatten. Wie ich es bei jeder Erstgebärenden zu tun pflegte, setzte ich den Beckenzirkel an, um mir ein Bild machen zu können, ob eventuell mit Problemen zu rechnen war. Doch in diesem Fall schien das breit genug zu sein. Lediglich das Alter der werdenden Mutter, sie stand kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag, konnte bei einer so späten ersten Entbindung zu Komplikationen führen, denn meist dehnte sich nicht mehr alles so leicht wie bei einer jüngeren Frau.

Der Bauer verfolgte jeden meiner Handgriffe mit Misstrauen. „Wozu machst das eigentlich alles?“, wollte er wissen. „Das ist bestimmt nicht notwendig und verteuert nur die Entbindung.“

Innerlich kam mir die Galle hoch bei dieser Bemerkung. Äußerlich lächelte ich jedoch verbindlich: „Lass dir deswegen keine grauen Haare wachsen, Wastl. Ich mach nur, was notwendig ist, und das ist alles in der Entbindungsgebühr enthalten.“

Er atmete sichtlich auf. Stunde um Stunde verrann. Der Bauer ging nervös im Zimmer auf und ab. „Wieso dauert das so lang? Ich denk, du bist Hebamme. Du musst schauen, dass endlich was weitergeht.“

„Reg dich nicht auf! Das ist normal beim ersten Kind. Das braucht eben seine Zeit. Hinzu kommt, dass die Cordula nicht mehr die Jüngste ist. Trotzdem läuft alles, wie es soll. Der Kopf liegt richtig, die Herztöne sind kräftig, und der Muttermund öffnet sich.“

Als die Geburt endlich in die entscheidende Phase trat, befürchtete ich, dass der Damm reißen könnte und griff nach der Dammschere, die ich vorsorglich bereits zurechtgelegt hatte.

„Was willst denn damit?“, fuhr mich der misstrauische Wastl barsch an.

„Ich mache vorsichtshalber einen Dammschnitt, damit das Gewebe beim Durchtritt des Köpfchens nicht einreißt.“

Auf eine weitere Diskussion konnte ich mich in dem Augenblick nicht einlassen, denn eine Presswehe jagte die andere, und bald schon ertönte der erste Schrei des Stammhalters auf dem Simmerhof.

Mit den Worten: „Da schau, was du zuwege gebracht hast“, überreichte ich dem Hintermoser das in ein Handtuch eingeschlagene kleine Wesen. Für Sekunden erschien tatsächlich ein Lächeln auf den sonst so harten Zügen des Bauern. Dann bat ich ihn, seinen Sohn an die Mutter weiterzureichen, damit er seinerseits den Doktor benachrichtigen könne.

„Den Doktor?“ Vor Überraschung hätte er fast das Kind fallen lassen.

„Ja, den Doktor“, bestätigte ich.

„Wozu brauchen wir denn den? Die Frau und das Kind sind doch gesund. Oder?“

„Freilich sind sie gesund, pumperlgesund sogar. Den Arzt brauchen wir, damit er den Damm näht.“

„Gehört das auch in den Entbindungspreis?“, erkundigte er sich mit lauerndem Blick.

„Nein“, lächelte ich honigsüß, „den Arzt musst schon extra zahlen.“

„Kruzitürken!“, fluchte er. „Das auch noch.“

„Jetzt stell dich nicht so an, weil du für deine Frau mal einen Doktor brauchst. Wenn eine Kuh beim Kalben Schwierigkeiten hat, rufst den Doktor ja auch. Und den bezahlst nachher, ohne mit der Wimper zu zucken.“

„Das kannst doch nicht miteinander vergleichen! So eine Kuh und ein Kalb bringen schließlich einen Haufen Geld ein.“

„Aha, und eine Frau, meinst du, bringt nichts ein? Dann rechne dir mal aus, wie viel du an Löhnen zahlen müsstest, wenn du ihre Arbeit von Mägden machen ließest.“

„Ach, geh, mit dir kann man ja nicht reden“, versuchte er mich abzuwimmeln.

Ich ließ jedoch nicht locker. „Wärst halt in der Krankenkasse, tät die alles bezahlen. Jetzt, wo du Frau und Kind hast, empfiehlt es sich allemal, Mitglied zu werden. Bei einem Kind kann jeden Tag etwas anderes sein. Brauchst nur an die vielen Kinderkrankheiten zu denken.“

Meine Worte schienen auf fruchtbaren Boden zu fallen. „Vielleicht hast ja Recht“, knurrte er mürrisch, „vielleicht tu ich’s ja.“

„Aber jetzt geh weiter und bestell nun endlich den Arzt“, drängte ich.

Er war aber mit mir noch nicht fertig. „Hättest nicht in meine Frau hineingeschnippelt, bräuchten wir den Doktor nicht.“

„Wenn ich nicht geschnitten hätte, wäre der Damm gerissen. Dann bräuchten wir den Arzt erst recht.“

„Alles ein Schmarrn“, ereiferte er sich. „Du warst es, die geschnitten hat, jetzt kannst die Sache auch wieder nähen. Als Weiberleut müsstest gar besser mit Nadel und Faden umgehen können als ein studiertes Mannsbild.“

„Können könnt ich schon“, versicherte ich nicht ohne Stolz. „Aber dürfen darf ich nicht. Nun schick dich und schaff mir den Doktor herbei.“

Am nächsten Morgen, als ich erneut auf dem Simmerhof erschien, fauchte mich der Bauer abermals an: „Was willst denn jetzt noch? Es ist doch alles erledigt.“

„Noch lang nicht alles, auch wenn du das meinst. Jetzt komme ich zur Wochenpflege.“

„Zur Wochenpflege? Was meinst denn damit?“ Man merkte, dass er sehr lange Zeit Junggeselle gewesen war, denn er hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung.

„In den nächsten zehn Tagen werde ich täglich nachschauen, ob mit dem Buben und deiner Frau alles in Ordnung ist.“

„Da wird schon alles in Ordnung sein. Mach dir bloß keine Umstände.“

Während er versuchte, mich am Betreten des Hauses zu hindern, fügte er noch hinzu: „Dafür möchtest gewiss auch noch abkassieren?“

Ich musste laut lachen. „Nein, Wastl, mach dir deswegen keine Sorgen. Die Wochenpflege ist im Pauschalpreis enthalten.“

Ein zufriedenes Grinsen überzog sein Gesicht. „Wenn das so ist, dann komm rein. Da hätt ich ja glatt was hergeschenkt.“

Am letzten Tag der Wochenpflege präsentierte ich ihm meine Rechnung mit gemischten Gefühlen. Würde er in Ohnmacht fallen oder einen Tobsuchtsanfall bekommen? Ich war auf alles gefasst. Wortlos verließ der Bauer das Zimmer, um wenig später mit einigen Banknoten in der Hand zurückzukehren. Während er sie auf dem Tisch hinblätterte, hielt ich den Atem an, denn ich rechnete damit, dass er den Betrag nach unten abrunden würde. Aber nein, auf Heller und Pfennig legte er die verlangte Summe hin, aber keinen Schilling mehr. Mit einem schnellen Griff ließ ich das Geld in meiner Schürzentasche verschwinden, damit er es sich nicht noch anders überlegen konnte. Das tat er zwar nicht, doch folgende Bemerkung musste er noch loswerden: „Da hast mir ganz schön in den Geldbeutel gegriffen.“

Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. „Damit du’s nur weißt“, sagte ich, „von der Krankenkasse gibt es eine Tabelle, auf der genau steht, was ich bei einer Privatentbindung nehmen darf. Genau das hab ich dir berechnet und keinen Schilling mehr oder weniger.“ Und da ich gerade so schön in Fahrt war, fügte ich noch hinzu: „Wegen der kleinen Summe wirst nicht gleich verhungern. Und statt wegen dem bisserl Geld herumzumosern, solltest dem Himmel dankbar sein, dass du in deinem Alter eine so nette Frau gefunden hast. Ja, du solltest dem Herrgott auf Knien danken, dass er dir altem Grantler auch noch ein Kind geschenkt hat und einen Stammhalter dazu. Manch einer würde Gott weiß was drum geben.“

Damit war dieser Fall für mich erledigt. Auf dem Simmerhof hatte ich nie wieder zu tun. Lag es daran, dass die Cordula zu alt war für eine erneute Schwangerschaft? Oder verzichtete der Hintermoser aus lauter Geiz auf weiteren Nachwuchs?

Der zweite Geizkragen, der mir in diesem Zusammenhang einfällt, wohnte in Unterach. Auch der Lechlehner Barthl war nicht gerade ein armer Schlucker, denn er war Zimmermann und besaß einen gut gehenden Betrieb, in dem er sowohl einige Gesellen als auch Lehrlinge beschäftigte. Doch Geld für eine Krankenversicherung auszugeben, das kam ihm nicht in den Sinn, zumal er nur so vor Gesundheit strotzte. Warum sollte er wohl allmonatlich Geld beim Fenster hinausauswerfen, wie er sich auszudrücken beliebte.

Er heiratete zwar nicht ganz so spät wie der Wastl aus Oberach, aber auch er hatte auf eine anständige Mitgift gewartet. Allerdings war seine Frau, anders als die Cordula, im besten gebärfähigen Alter. Daher war es kein Wunder, dass sich übers Jahr Nachwuchs ankündigte. Weil der Barthl bereits Telefon besaß, erreichte mich eines Abends im Frühjahr sein Anruf, und da er mitten im Dorf wohnte, war es für mich ein Leichtes, mit dem Fahrrad dorthin zu gelangen.

Die Entbindung verlief erwartungsgemäß ohne Probleme: Bei der dreißigjährigen Evi ging alles wie am Schnürchen. Sie musste nicht geschnitten und nicht genäht werden, als sie den Stammhalter und Erben zur Welt brachte. Die meisten Väter wären überglücklich gewesen, einen gesunden Buben in die Arme gelegt zu bekommen. Nicht so der Barthl. Er kniff die Augen zusammen und fragte: „Und was kostet mich der Spaß nachher?“

Ich musste an mich halten, um ihm nicht über den Mund zu fahren, doch ganz sachlich sagte ich: „In den nächsten Tagen werde ich dir die Gebührenaufstellung mitbringen.“

Das tat ich am vorletzten Tag der Wochenpflege. Da er geschäftlich unterwegs war, übergab ich sie seiner Frau. Als ich dann am Morgen meines letzten Arbeitstages in diesem Haus die Schlafkammer betreten wollte, hörte ich drinnen einen heftigen Disput. Es war zwar kein Wort zu verstehen, aber an der lauten Stimme des Hausherrn war leicht zu erkennen, wie aufgebracht er war. Als ich an die Kammertür klopfte, wurde diese von innen aufgerissen, und der Lechlehner stürzte an mir vorbei, ohne mich eines Blickes oder Grußes zu würdigen. Sofort sah ich der Evi an, dass sie geweint hatte, tat jedoch so, als bemerkte ich es nicht, und wandte mich gleich dem Kind zu.

Alles war in bester Ordnung, auch bei der jungen Mutter. Ihr schärfte ich noch ein, weiterhin sehr sorgfältig auf Hygiene zu achten, damit es nicht nachträglich zu einer Entzündung kam. Ich legte ihr das alles mit großem Nachdruck ans Herz, weil solche Dinge zu jener Zeit auf dem Land noch nicht unbedingt selbstverständlich waren.

Als ich mit meinem Vortrag zu Ende war, machte ich mich an Evis wundervollem Haar zu schaffen – wenn sonst niemand da war, der Wöchnerin beim Aufstecken der Haare zu helfen, übernahm ich das gerne, gratis natürlich. Soeben war ich dabei, ihre schweren Zöpfe zu einer Gretlfrisur aufzustecken, als ich hörte, wie hinter mir die Tür aufgestoßen wurde. Ich wagte es nicht, mich umzuschauen, doch im selben Moment verspürte ich einen Schlag gegen meinen Kopf, der mich fast zum Stürzen gebracht hätte.

„Da hast die Brieftasche!“, hörte ich hinter mir den Hausherrn schreien. Diese flog nun, nachdem sie meinen Kopf getroffen hatte, auf das Bett der Wöchnerin. Die Evi begann zu weinen, und mir wurde mit einem Mal klar, worüber die beiden vor meinem Eintritt gestritten haben müssen. Sie wollte den mir zustehenden Lohn anstandslos zahlen und er nicht.

Mein erster Gedanke war, die Brieftasche aufzuheben und sie ihm ebenfalls an den Kopf zu schmeißen mit der Bemerkung: „Da, behalt dein Geld! Was man mir für meine Arbeit nicht freiwillig gibt, will ich auch nicht haben.“ Doch damit würde ich mich nur selbst strafen, während der Geizhals sich zufrieden ins Fäustchen lachen konnte. Also hob ich die Brieftasche auf, zog mit zitternden Fingern den mir zustehenden Betrag heraus und legte die Tasche auf das Nachtkastl.

Obwohl es mir nach diesem Vorfall sehr schwerfiel, ein unbefangenes Gesicht zu machen, verabschiedete ich mich freundlich von der jungen Mutter. Sie konnte schließlich nichts dafür. „Nichts für ungut“, flüsterte sie mir zu, doch ich dachte in diesem Moment, dass ich hoffentlich nie wieder in dieses Haus musste.

Mein Wunsch ging in Erfüllung. Auch dieser kleine Junge blieb ein Einzelkind. Am Alter der Mutter kann es in diesem Fall nicht gelegen haben, und so wurde wie beim Hintermoser gemunkelt, der alte Geizkragen Lechlehner scheue wohl die Kosten für eine große Familie.

Klein, aber oho

Auch in unserer Gegend schossen seit Mitte der fünfziger Jahre die Neubauten wie Pilze aus dem Boden. Doch mir gefielen die alten Bauernhäuser besser, die noch solide gebaut waren. Die Wände des Erdgeschosses bestanden aus massigen Natursteinen, auf die innen und außen der Putz so dick aufgetragen wurde, dass sie eine Stärke von achtzig bis neunzig Zentimetern aufwiesen. Und selbst die tragenden Wände im Innern waren noch fünfzig bis sechzig Zentimeter stark. Für die oberen Stockwerke setzte man dicke Balken auf den Unterbau, an denen zur Isolierung von innen massive Bretter angebracht wurden, die rein optisch schon eine gewisse Wärme ausstrahlten und dazu beitrugen, dass man sich von vornherein in solchen Räumen geborgen fühlte.

Was speziell die Schlafkammer des Ehepaares anging, so lag diese entweder über der beheizten Küche oder der Stube, sodass etwas Wärme nach oben abgestrahlt wurde. Zudem hatte man in der Mehrzahl der alten Häuser im Fußboden oder der Decke zwischen den beiden Räumen, je nachdem wie man es sah, ein etwa zwölf mal zwölf Zentimeter großes Loch gelassen, damit die Wärme ungehindert nach oben strömen konnte. So waren die Schlafräume selbst im Winter immer überschlagen und geradezu ideal für Entbindungen. War es sehr kalt, was in den Bergen bekanntlich nicht selten vorkommt, so heizte man zusätzlich einen emaillierten Eisenofen ein, der sich fast überall in einer Ecke der Kammer befand. Dann war es so gemütlich warm im Raum, dass es mir anschließend schwerfiel, wieder hinaus zu müssen in den kalten Wintertag oder erst recht in eine eisige Winternacht. Jedenfalls war mir, nicht nur für meine Arbeit, ein altes Haus tausendmal lieber als ein Neubau, wenngleich das die stolzen Besitzer natürlich anders sahen.

Es war in den letzten Märztagen meines ersten Dienstjahres. Der Schnee war bereits weitgehend geschmolzen, aber die Frühjahrsstürme rüttelten noch mächtig an den Häusern, da erschien am Nachmittag gegen vier Uhr eine ältere Frau an meiner Tür. Sie stellte sich vor als die Huberin aus Kirchfeld. Ob ich die Hebamme sei, wollte sie wissen.

„Freilich bin ich das. Wieso fragst du? Hast du das Schild neben meiner Tür nicht gesehen?“

„Freilich hab ich das Schild gesehen. Ich frag nur, weil du noch so jung bist. Unter einer Hebamme stell ich mir was Gesetzteres vor, so wie es die Rosa gewesen ist. Es könnt ja sein, dass du bloß die Tochter von der Hebamme bist.“

„Nein, nein, die bin ich schon. Mit Sicherheit war die Rosa auch einmal jung – alt wird man mit der Zeit von selbst. Übrigens, die Leute nennen mich Nanni.“

„Nix für ungut, Nanni! Tätest bittschön mitkommen zu meiner Schwiegertochter. Die erwartet ihr zweites Kind und hat seit einer guten Stunde Wehen.“

„Aha, dann sollten wir keine Zeit verlieren.“

Ich mummte mich ein in meinen wärmsten Mantel, wickelte mir ein Tuch um den Kopf und marschierte mit strammem Schritt neben der Huber Katharina bergan. Unser Ziel war ein Haus am oberen Ende des Dorfes. Dort würde also bald meine erste Entbindung in meinem Wohnort stattfinden – bislang hatte ich nur in den anderen Dörfern zu tun gehabt. Obwohl wir so zügig wie möglich marschierten, erfuhr ich unterwegs ein bisschen über die Familie der Huberin.

Sie stammte, ebenso wie ihr Mann, ursprünglich aus einem kleinbäuerlichen Betrieb und lebte seit ihrer Heirat in einem der Reihenhäuser, die von der Gemeinde speziell für die Kinder von Kleinbauern errichtet worden waren, damit auch jene, die weder das elterliche Anwesen übernehmen noch in eines einheiraten konnten, eine preiswerte Bleibe im Ort fanden. Meist verdienten die Ehemänner als Pendler ihr Brot in der nahe gelegenen Kleinstadt. Und deren Kinder machten es genauso, sobald sie die Schule verlassen hatten. Sie blieben im Dorf, lebten in einem der gemeindeeigenen Häuser und arbeiteten in der Stadt.

So auch Katharinas Ältester. Als einfacher Arbeiter wohnte er zunächst in den Gemeindehäusern zur Miete, doch er hatte höhere Ambitionen. Er wollte da heraus, strebte nach Eigentum. Bereits als Kind hatte er davon geträumt, wenn er die Großeltern besuchte. Die Anwesen waren zwar bescheiden, aber wenigstens eigener Grund und Boden. Nur so konnte man sich wirklich frei fühlen, hatte er geglaubt und nicht gerastet und geruht, bis er seinen Traum vom Eigenheim verwirklicht hatte – wenn auch unter größten Opfern seinerseits und seitens seiner Frau.

„Mit nichts hat er angefangen“, erzählte mir seine Mutter voller Stolz. „Nur eine Schubkarre hat er gehabt und eine Schaufel, als er mit dem Hausbau begann. Sobald er das Geld für einen Sack Zement und einen Sack Sand zusammenhatte, hat er Material gekauft und mit Hilfe seiner Frau Betonziegel um Betonziegel hergestellt.“

Ja, diese Methode war mir bekannt. Jeden Sommer sah ich in den Wiesen am Straßenrand lange Bretter liegen, auf die man die in einer Form gegossenen Ziegel gekippt hatte, damit sie an der Luft trockneten. Die Huberin geriet regelrecht ins Schwärmen: „Und nun ist das Haus fertig. Jetzt lebt er mit seiner Familie darin und braucht keine Miete mehr zu zahlen, und niemand kann ihn raussetzen.“

Ihre Erzählung machte mich geradezu neugierig auf das Haus. Sie selbst sei, berichtete sie weiter, vorübergehend in zu den jungen Leuten übergesiedelt, um ihrer Schwiegertochter in ihrer schweren Stunde beizustehen und sich anschließend um den Haushalt zu kümmern. Es sei ja auch die Zweijährige zu versorgen, die noch bei meiner Vorgängerin, der alten Rosa, zur Welt gekommen war. Damals hätten sie Tür an Tür gewohnt.

Als ich dann vor dem neuen Haus stand, war ich ziemlich ernüchtert. Für meine Begriffe war es nicht besonders schön und sah vor allem sehr, sehr unfertig aus. Rundum fehlte der Putz, sodass man die unschönen nackten Betonziegel sehen konnte.

„Schau nicht so genau hin“, ermahnte mich die Katharina. „Von außen fehlt noch einiges. Sobald mein Bub das Geld zusammenhat, wird er es verputzen. Außerdem will er noch Fensterläden anbringen und einen Balkon anbauen. Aber innen, da ist es schon recht gemütlich.“

Das fand ich ganz und gar nicht, als ich eintrat. Vor allem das Geburtszimmer war scheußlich mit seinen kahlen, weiß verputzten Wänden, ungemütlich und kalt dazu. Ich schaute mich in dem Raum um, doch nirgends war ein Ofen zu erblicken.

„Da kriegt das Kind ja einen Schock, wenn es in diese Kälte kommt“, konnte ich mir nicht verkneifen zu bemerken.

„Ja, wart nur, ich bring dir ein Öfchen“, versprach mir die Alte, und weg war sie. Wenig später erschien sie mit einem kleinen elektrischen Heizgerät und schloss es an, aber man spürte die Wärme nur, wenn man direkt daneben stand.

Nach wenigen Minuten, noch während ich damit beschäftigt war, den Bauch der Schwangeren abzutasten, erfolgte der Blasensprung. Nun ja, mir konnte es nur recht sein, wenn es schnell ging mit der Geburt und ich diesen ungemütlichen Raum bald wieder verlassen konnte. Doch leider verriet mir eine eingehendere Untersuchung, dass der Muttermund sich noch nicht weit genug geöffnet hatte und wir uns auf eine längere Sitzung einstellen mussten.

Drei Stunden später war es so weit, und ein kleines Mädchen schrie aus vollen Kräften. Unwillkürlich musste ich denken, dass dies ein Protest gegen die unwirtliche Kälte war, in die es hineingeboren wurde. Jedenfalls schien es sich um ein äußerst energisches Persönchen zu handeln, obgleich es von seiner Größe und seinem Gewicht her grenzwertig eine Frühgeburt hätte sein können: Es war siebenundvierzig Zentimeter lang und wog nur knapp zweitausendsiebenhundert Gramm. Doch war es zweifelsfrei ein voll ausgetragenes Kind, würde aber sein Leben lang ein kleines zierliches Persönchen bleiben. Niemand sollte daraus allerdings falsche Schlüsse ziehen, denn die kleine Kathi war zum Ausgleich von der Natur reichlich mit Energie und geistigen Fähigkeiten bedacht worden.

Als ich später das Kind samt einer Wärmflasche in die Wiege legte und neben dem Bett der Wöchnerin meine obligatorische Sitzwache begann, verfluchte ich erneut diesen eisigen Raum. Die Kälte, gegen die der schwache Heizlüfter nicht ankam, kroch mir in alle Glieder, und mir schien, dass durch irgendwelche Ritzen in den dünnen Wänden des neuen Hauses der Wind pfiff. Auch der heiße Kaffee, den mir die Huberin brachte, vermochte nichts dagegen auszurichten – bis mir die rettende Idee kam. Da meine eigene Wärmflasche in der Wiege lag, fragte ich die Schwiegermutter, ob es vielleicht eine im Haus gebe. Es gab eine, und als ich mir diese dann zwischen die Oberschenkel klemmte, fing ich langsam an aufzutauen. Diese Art von „Direktheizung“ habe ich in den nächsten Jahren in allen Neubauten ohne Schlafzimmerheizung angewandt.

Nach der zehntägigen Wochenpflege sah ich die kleine Kathi später in meiner Mütterberatung wieder. Diese Einrichtung hatte ich seinerzeit als junge unerfahrene Mutter selbst geschätzt, weil man sich hier nicht nur Ratschläge von entsprechend geschultem Personal holen, sondern sich auch mit anderen Müttern austauschen konnte. Als Sprengelhebamme gehörte es zu meinen Pflichten, einmal im Monat eine solche Mütterberatung abzuhalten, wofür ich vom Jugendamt eine geringe zusätzliche Vergütung erhielt. Da es den Müttern schließlich nicht zuzumuten war, dass sie mit ihren Säuglingen bis ins nächste Dorf marschierten, wurden diese Beratungen in allen drei Dörfern meines Sprengels abgehalten. Denn wer hatte damals schon ein Auto? Und öffentliche Verkehrsmittel, also Bus oder Bahn, fuhren nur in der Frühe und am Abend, um die Pendler zu befördern.

Allerdings führte ich die Beratung nicht allein durch. Wir waren eine „Mannschaft“, bestehend aus drei Personen, heute würde man sagen, ein Team. Dazu gehörte eine Vertreterin des Jugendamtes, also eine Fürsorgerin, der Sprengelarzt und ich als Hebamme. Gemeinsam saßen wir an den jeweiligen Wochentagen ab vierzehn Uhr in den Räumen, die uns von den Schulen zur Verfügung gestellt wurden.

Für verheiratete Mütter war der Besuch bei uns ein Angebot, das sie wahrnehmen konnten, aber nicht mussten, für ledige Mütter dagegen war es Pflicht, ihre Säuglinge regelmäßig vorzustellen. Damit gab man ihnen nicht nur eine Hilfe in ihrer schwierigen Situation an die Hand, sondern hatte gleichzeitig auch eine gewisse Kontrolle, ob das Kind ausreichend versorgt wurde. Gleichzeitig übte man damit indirekt auf die jungen Mütter einen gewissen Druck aus. Denn stellten wir irgendeine Unregelmäßigkeit fest, schaltete die Fürsorgerin umgehend das Jugendamt ein, und davor hatten die meisten einen Heidenrespekt. Niemand schätzte es naturgemäß, wenn behördliche Vertreter die häuslichen Verhältnisse unter die Lupe nahmen und am Ende gar das Kind unter amtliche Aufsicht stellten. Übrigens erstreckte sich die Kontrolle auch auf Pflegefamilien, die ebenfalls mit den ihnen anvertrauten Kindern bei der Mütterberatung erscheinen mussten.

Zuerst kamen die Mütter zu mir und zogen ihren Säugling komplett aus, damit ich ihn begutachten, wiegen und messen konnte. Die Daten trug ich in eine Art Säuglingspass ein, mit dem die jungen Frauen in den nächsten Raum wanderten, wo sie von der Fürsorgerin und dem Arzt in Empfang genommen wurden. Der Mediziner schaute sich zunächst den Säuglingspass an und verglich die neuen Daten mit den alten. Dann führte er die üblichen Untersuchungen durch, um Gesundheits- und Entwicklungszustand des Kindes zu ermitteln. Die Fürsorgerin, gewissermaßen seine rechte Hand, notierte die Befunde im Pass und trug etwaige verordnete Therapien ein.

Meine Aufgabe in der Mütterberatung beschränkte sich jedoch nicht nur auf das Wiegen und Messen. Wichtige Beratungspunkte waren zum Beispiel das Stillen und die Anschlussernährung, das Vermeiden oder die Behandlung von Wundsein, Kinderkrankheiten, Hautausschläge und Probleme beim Zahnen. Die Mütterberatung erstreckte sich über das ganze erste Lebensjahr und wurde in der Regel sehr bereitwillig und gerne angenommen, selbst wenn es sich um das sechste oder siebte Kind handelte. Man war froh, wenn eine eventuelle Erkrankung oder Fehlentwicklung rechtzeitig erkannt wurde, und noch froher natürlich, wenn einem der Arzt bestätigte, dass alles normal verlief. Darüber hinaus bot sie eine Gelegenheit, mit der Hebamme, zu der sich durch Geburt und Wochenbett meist eine besondere Beziehung entwickelt hatte, über allgemeine Nöte und Sorgen zu reden. Und für mich war es schön, wenn ich mich davon überzeugen konnte, dass meine Schützlinge gute Fortschritte machten.

Auch die Huber Ursula besuchte mit der kleinen Kathi die Mütterberatung. Eines Tages merkte ich ihr an, dass sie mit mir etwas besprechen wollte, das nicht für andere Ohren bestimmt war. Deshalb zog ich mich mit ihr in den angrenzenden Raum zurück.

„Du, Nanni“, begann sie, „ich muss dir da was erzählen.“

Ich war gespannt, was jetzt kommen würde.

„Ob du es glaubst oder nicht, ich glaub, so viel Besuch wie ich im Wochenbett bei diesem Kind hat noch keine Wöchnerin im ganzen Dorf gehabt.“

„Ach“, staunte ich, „obwohl es kein Bub ist, sondern bloß ein Dirndl?“ Ich grinste, denn zunächst war die Enttäuschung bei den Hubers über ein zweites Mädchen unverkennbar gewesen.

„Bei den Besuchen ging’s nicht um das Kind. Es ging um die Hebamme.“

Verwundert hob ich meine Augenbrauen: „Um mich?“

„Ja. Ich glaub, alle Frauen aus unserem Dorf, die innerhalb der nächsten neun Monate entbinden werden, sind bei mir gewesen.“

„Ja, wieso das?“, unterbrach ich sie ungeduldig.

„Sie wollten wissen, wie sie denn sei, die Neue.“

Verlegen lächelte ich: „Und …, was hast ihnen geantwortet?“

„Die Wahrheit hab ich ihnen gesagt. Ich hab ihnen versichert, dass ich bei meinen nächsten Entbindungen keine andere Hebamme dabei haben möchte als dich.“

Das schmeichelte mir natürlich und stärkte mein Selbstwertgefühl erheblich. Von da an ging ich wesentlich selbstbewusster an meine Aufgabe heran. Tatsächlich wurde ich noch zweimal von der Ursula gerufen. Und beide Male konnte ich ihr zu einem Buben gratulieren. Glücklicherweise fielen beide Geburten in den Sommer, sodass ich wenigstens nicht frieren musste. Das Haus war zwar inzwischen fertig, aber ich fand es nach wie vor wenig anheimelnd.

Als die Kathi zur Erstkommunion ging, wurde ich zur kirchlichen wie zur häuslichen Feier eingeladen. Es war ein erhebendes Gefühl für mich, mein erstes Kirchfelder Kind zum Tisch des Herrn gehen zu sehen. Von da an kamen jedes Jahr Einladungen zum Weißen Sonntag von den Buben und Mädchen, die ich ans Licht der Welt geholt hatte. Jedes Mal war ich gerührt, diese Kinder, die ich als erste Person in den Händen gehalten hatte, in ihrem Festgewand am Altar zu sehen. Vor meinem geistigen Auge tauchten dann Bilder ihrer Geburten auf, und ich dankte dem Herrn, dass ich diesen schönen Beruf ausüben durfte.

Manche „meiner“ Kinder sah ich dann bei ihrer Hochzeit wieder und später bei Taufen des Nachwuchses. Bei der Kathi aber war es anders: Sie lud mich zu ihrer Promotionsfeier ein. Dieses kleine Persönchen hatte Jura studiert, ein glänzendes Examen abgelegt und ihren Doktor mit summa cum laude bestanden. Sie wurde eine erfolgreiche Anwältin mit einer eigenen Kanzlei. Eine Familie gegründet hat sie nicht, jedenfalls nicht bis zum heutigen Tag. Ich glaube, sie ist mit ihrem Beruf verheiratet.

Saubere Verhältnisse

Dass man als Hebamme nicht nur Geburtshilfe leisten muss, sondern noch eine ganze Menge anderer Dinge auf einen zukommen können, sind Erfahrungen, auf die einen auf der Schule niemand vorbereitet hat.

Es war Anfang Dezember, da fuhr ein Traktor bei mir vor. Die Nacht war bereits hereingebrochen, spärlich erhellt von der Mondsichel, die sich gerade am Horizont emporschob. Der Mann, der mich abholte, stellte sich als Baumhuber Franz vor und würde sich bald als die Sorte von Ehemann entpuppen, gegen die ich im Lauf meines Berufslebens eine abgrundtiefe Abneigung entwickelt hatte. Er schien direkt aus dem Wirtshaus zu kommen, denn eine mächtige Alkoholfahne wehte mir ins Gesicht.

Eigentlich hatte ich Bedenken, mich in diesem Zustand seinen Fahrkünsten anzuvertrauen, aber was wollte ich machen! Schließlich brauchte eine werdende Mutter meine Hilfe, und erstaunlicherweise fuhr der Franz trotz seines Alkoholpegels recht sicher, selbst als es in Serpentinen den Berg hinaufging. Um über ihn, seine Frau und die näheren Umstände etwas zu erfahren, versuchte ich ihn in ein Gespräch zu verwickeln, denn ich war noch ziemlich fremd in dieser Gegend und hatte bisher hier nur wenige Entbindungen gehabt. Doch auf meine Fragen antwortete der Mann lediglich sehr knapp und mit schwerer Zunge.

Als er schließlich in großem Bogen durch das Tor in den Hof fuhr und direkt vor der Haustür hielt, die von den Scheinwerfern des Traktors angestrahlt wurde, sprang ich ab und angelte nach meiner Tasche. Der Franz machte weder Anstalten, mir zu helfen, noch mich zu seiner Frau zu führen. Er drehte sich vielmehr auf dem Absatz um und strebte in die Richtung, aus der wir gekommen waren.

„Halt!“, rief ich ihm nach. „Wo willst denn hin?“

„Ins Wirtshaus, wohin sonst? Hier gibt’s für mich ja doch nichts zu tun.“

„Oh doch. Ich wüsste eine ganze Menge, wie du dich nützlich machen könntest.“

„Der Weiberkram interessiert mich nicht“ – sprach’s und verschwand im Dunkel der Nacht.

Ich schaute an dem mir unbekannten Haus hoch und entdeckte im Dachgeschoss ein schwach erleuchtetes Fenster. Ich wunderte mich, denn normalerweise befand sich das eheliche Schlafzimmer im ersten Stock. Nachdem ich in dem stockfinsteren Hausgang eine Weile vergeblich nach einem Lichtschalter gesucht hatte, tastete ich mich durch den Gang bis zur Stiege und stolperte hinauf in den ersten Stock, wo ich ebenfalls keinen Lichtschalter fand, und weiter hinauf ins Dachgeschoss. Unter einer Tür drang ein Lichtschimmer hervor – ein Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Betreten der bescheidenen Kammer stellte ich fest, dass es immerhin elektrisches Licht gab und nicht nur, wie ich bereits befürchtet hatte, eine Karbid- oder Petroleumlampe. Auch wenn das Licht nur von einer kümmerlichen Birne ausstrahlte, die an einem Draht von der Decke hing, war ich erleichtert, denn der Geburtsbereich wurde von oben besser ausgeleuchtet als von seitlich aufgestellten Lampen.

Die Frau im Bett lächelte matt bei meinem Erscheinen, obwohl sie gerade eine Wehe hatte. Sie schien sehr erleichtert, dass in meiner Person endlich Hilfe kam. Verwundert entdeckte ich in einer Ecke des Raumes zwei Kinderbetten, aus denen leise Geräusche zu vernehmen waren. Die Lisbeth deutete meinen fragenden Blick richtig und erklärte mir: „Das ist der Franzi, der ist zwei, und das da ist die Lisi, sie ist ein Jahr alt. Die hab ich noch bei deiner Vorgängerin gekriegt.“

„Und wie war das? Ist alles gut gegangen?“ Diese Fragen stellte ich nicht aus Neugier, sondern um Aufschluss zu erhalten, ob eventuell Schwierigkeiten auf mich zukommen würden.

„Ja, ja, da hat’s keine Probleme gegeben“, antwortete die Bäuerin. Das war immerhin eine erfreuliche Auskunft, dachte ich. Dann konnte ich davon ausgehen, dass es auch diesmal eine leichte Geburt werden würde.

In dem Raum war es so kalt, dass ich es kaum wagte, das Deckbett zurückzuschlagen, um den Bauch abzutasten. „Gibt es hier keinen Ofen?“, wollte ich wissen.

„Doch, da in der Ecke.“

„Und warum ist nicht eingeheizt?“ Noch während mir diese Frage über die Lippen kam, bereute ich sie schon. Wie hätte die in Wehen liegende Frau das bewerkstelligen sollen?

„Ich hab es meinem Mann angeschafft, als die Wehen einsetzten“, erklärte sie. „Er hat’s vermutlich vergessen.“

Schöne Entschuldigung! Zu faul war er und zu gleichgültig, dachte ich bei mir. Die Wirtschaft war ihm wichtiger gewesen.

„Na schön, dann werde ich jetzt erst mal einheizen, sonst halten wir beide das nicht aus“, erklärte ich. „Und das Kind erst recht nicht! Wenn es in einer so kalten Kammer ankommt, erfriert es uns gleich.“

„In der Küche findest Feuermaterial genug. Das hab ich heute noch auffüllen können.“

Damit sich mein Weg nach unten auch lohnte, schaute ich mich um, an was es sonst fehlte. Eigentlich an allem, denn für die Entbindung war so gut wie nichts vorbereitet, wenn man davon absah, dass neben einem der Kinderbetten eine altersschwache Kommode mit einer Wolldecke als Auflage stand.

„Wo hast denn Babywäsche und Windeln“, erkundigte ich mich.

„Schau nur in der Kommode nach, da muss noch was sein. Und Handtücher findest oben links im Kleiderschrank.“

Eine ziemlich mitgenommene Erstlingswäsche kam zum Vorschein sowie ein kümmerlicher Vorrat an Windeln. Das würde morgen knapp werden, wenn gleich drei Kinder zu wickeln waren. Auch der Anblick der Handtücher, die kaum mehr waren als angegraute Lappen, bereitete mir keine Freude.

„Ja, weißt“, sah sich die Lisbeth genötigt zu erklären, „die andere Wäsche ist in der Küche. Ein Teil steht schon auf dem Herd. Weil die Wehen eingesetzt haben, konnte ich nicht mehr weitermachen. Weißt, zwei kleine Kinder in Windeln, da musst jeden Tag waschen.“

Bevor ich in die Küche hinabstieg, erkundigte ich mich, wie man im Treppenhaus Licht machte.

„Lass die Kammertür offen, dann siehst den Schalter am Treppenaufgang.“ So war es dann auch, und ich hatte Licht auf beiden Treppen, wenngleich ein äußerst spärliches. Auf dem Herd in der Küche stand wirklich ein Waschkessel, doch war er nur lauwarm, ebenso das Wasser im Schiff. Na, großartig, dachte ich und heizte zunächst den Küchenherd kräftig ein, denn später würde ich heißes Wasser brauchen. Und der Wäsche würde es ebenfalls nicht schaden, wenn sie gründlich gekocht wurde.

Aus dem Schiff auf dem Herd entnahm ich von dem lauwarmen Wasser, um die Lisbeth waschen zu können, und zog schließlich mit einer verbeulten Aluminiumschüssel, dem Wassereimer und dem Holzkorb nach oben, um dort erst einmal den Ofen anzumachen. Bevor ich mich dann der Bäuerin zuwandte, zog ich mir ein Paar von meinen Gummihandschuhen über. Das tat ich normalerweise nicht, doch hier hielt ich es für unbedingt empfehlenswert – nicht um die Gebärende vor meinen Keimen zu schützen, sondern mich vor den ihren, denn alles, was mich hier umgab, einschließlich der werdenden Mutter, war dermaßen unhygienisch, dass es mir grauste.

Trotzdem oder gerade deshalb machte ich bei der Lisbeth die komplette hygienische Geburtsvorbereitung, zu der auch ein Einlauf zur Entleerung des Darms gehörte. Immerhin fand sich für diesen Zweck am Fußende ihres Bettes eine Schüssel, die allerdings ebenfalls alles andere als sauber war. Die anschließende Untersuchung zeigte mir, dass es noch Stunden dauern konnte, bis die Geburt endlich in Gang kam. Also beschloss ich, die Schüssel mit ihrem unangenehm riechenden Inhalt nach unten zu bringen und zu entsorgen. Ich ließ mir von der Lisbeth den Weg beschreiben.

Da ich das Licht im Treppenhaus gleich angelassen hatte, fand ich problemlos nach unten, tastete mit meiner freien Hand nach dem Hinterausgang und stand schließlich auf dem schmalen Weg zwischen Stall und Scheune, der vom Mondlicht notdürftig erhellt wurde. Ich sah, dass der Boden total vereist war. Da sich niemals ein Sonnenstrahl hierher verirrte, hatte sich eine feste Eisfläche bilden können. Ich blickte auf die Schüssel mit dem unappetitlichen Inhalt und bewegte mich noch vorsichtiger, dabei an der Bretterwand Halt suchend. Das hätte mir gerade noch gefehlt, jetzt der Länge nach hinzuschlagen! Ich war froh, als ich das Häuschen mit dem Herzl erreichte und mich im Dunkeln meiner Last entledigen konnte. Erleichtert kehrte ich zu der Gebärenden zurück.

Obwohl dies die dritte Entbindung der Baumhuberin war, ging es nicht so schnell vonstatten, wie man erwartet hätte. Mir blieb also ausreichend Zeit, um noch einmal in der Küche nach dem Rechten zu sehen. Da die Wäsche auf dem Küchenherd inzwischen lange genug gekocht hatte, schob ich den Kessel beiseite, damit die Waschbrühe etwas abkühlte. Mir blieb sogar noch Zeit, später die Wäsche auszuwaschen, sie mehrmals in kaltem Wasser zu schwenken und sie zum Trocknen auf die Leinen zu hängen, die um den Herd gespannt waren.

Dann allerdings war es an der Zeit, dass ich bei der werdenden Mutter blieb, denn die Eröffnungsphase näherte sich ihrem Ende.

In den frühen Morgenstunden war es endlich so weit. Es war ein gesunder Bub, fast vier Kilogramm schwer, der die unfreundliche Umgebung mit einem lauten Schrei begrüßte. Seine beiden Geschwister störte das nicht im Geringsten – sie schliefen seelenruhig weiter.

Nachdem es mit der Nachgeburt ebenfalls keine Probleme gab, beobachtete ich die Wöchnerin noch eine Weile, bevor ich die Erstlingswäsche und das Neugeborene packte und mich in die Küche verzog, um das Kind zu waschen. Hier war es wenigstens gemütlich warm, während das Geburtszimmer nur überschlagen war. In Ermangelung einer Badewanne füllte ich heißes und kaltes Wasser in die Aluminiumschüssel, bis die richtige Temperatur erreicht war, und badete den Kleinen. Was man so baden nennt, denn für ein richtiges Bad war die Schüssel viel zu klein. Große Berührungen mit Wasser schienen in diesem Haus allerdings generell nicht üblich zu sein. Sobald er gewickelt und angezogen war, trug ich ihn nach oben und legte ihn, in Ermangelung einer Wiege, in das Bett neben dem seiner Mutter.

Es war ohnehin fraglich, ob der Vater heute noch nach Hause kommen würde, und selbst wenn, würde er nicht sein eigenes Bett benutzen. Bei den Bergbauern war es nämlich vielfach Sitte, dass der Mann für die Zeit des Wochenbetts aus dem ehelichen Schlafzimmer verbannt wurde. In sein Bett zog stattdessen eine Pflegeperson, in diesem Fall würde das ab dem nächsten Abend die Schwester der Lisbeth sein. Nachdem alles erledigt war, hatte ich endlich Muße, mich an das Bett der Wöchnerin zu setzen und die Fragen zu stellen, die mir seit meiner Ankunft auf der Seele brannten.

„Wieso haust ihr hier oben mit zwei Kindern und jetzt noch einem dritten in diesem Loch von Dachkammer? Ihr habt doch ein großes Haus.“

„Ja, weißt, den ersten Stock haben wir vermietet, damit ein bisschen Geld reinkommt. Unsere Landwirtschaft bringt nicht genug ein.“

„Das kann ich mir denken. Geht denn dein Mann nicht noch irgendwo außerhalb arbeiten?“

„Ja, schon. Beim Tischler hat er eine Aushilfsstelle. Der braucht ihn aber nicht so oft. Das mit der Miete ist halt ein sicheres Geld.“

Na, viel kann das auch nicht sein, dachte ich mir, dabei an die nicht vorhandenen sanitären Anlagen denkend.

„Deine Schwester kommt also, um sich um dich und die Kinder zu kümmern?“, fragte ich, um das ins Stocken geratene Gespräch wieder in Gang zu bringen.

„Ja, jedenfalls hab ich es dem Franz angeschafft. Er sollte der Resi Bescheid sagen, bevor er dich abholt.“

„Na, hoffentlich hat er seinen Auftrag ausgeführt“, bemerkte ich mit einiger Skepsis.

Ein Seufzen kam als Antwort, bevor die Wöchnerin ein bisschen aus ihrer Familiengeschichte zu plaudern begann. Die Resi war die Älteste von drei Schwestern und hatte schon vor Jahren bei einem Bauern in Kirchfeld eingeheiratet. Ihre Kinder waren mittlerweile schon so groß, dass sie sich selbst versorgen konnten, während die Mutter ihrer Schwester eine Zeitlang zur Hand ging. Damit revanchierte sie sich dafür, dass die Lisbeth früher bei ihr immer die Wochenpflege übernommen hatte.

Als die Bäuerin endlich den Nachnamen ihrer Schwester nannte, wurde mir klar, dass ich sie und den Hof kannte. Bei meinen Gängen kam ich immer wieder einmal dort vorbei und war öfters mit der Bäuerin ins Gespräch gekommen. Sie war eine sehr ordentliche und sehr saubere Frau, also das genaue Gegenteil von ihrer Schwester. Diese Ansicht behielt ich jedoch für mich. Die Anni, die mittlere der drei Schwestern, war in Salzburg in Stellung gewesen, hatte einen Büroangestellten geheiratet und lebte dort mit ihrer Familie. Am meisten interessierte mich jedoch Lisbeths Ehemann.

„Du kannst mir glauben, Nanni, wenn ich gewusst hätt, was in der Ehe auf mich zukommt, wär ich lieber ins Kloster gegangen. Meine Mutter war eh dafür gewesen. Als aber die beiden Älteren kurz nacheinander aus dem Haus gingen, war mir gar nichts anderes übrig geblieben, als mich um die Landwirtschaft zu kümmern. Und bald fand sich eben ein Hochzeiter.“

Dann setzte ihr Klagelied erst richtig ein, und ich musste wieder einmal als Seelsorgerin herhalten. Die Frauen brauchten keinen Psychologen und keinen Pfarrer, sie hatten ja mich, bei der sie ihren ganzen Ballast abwerfen konnten. Aber das tat ich gern, das gehörte schließlich zu meinem Beruf.

Irgendwann in der Nacht hörten wir den Bauern die Treppe herauftorkeln. Von außen musste er gesehen haben, dass in seiner Schlafkammer noch Licht brannte, doch er machte sich nicht die Mühe, vorbeizuschauen und nachzufragen, wie der Stand der Dinge war. Stattdessen wankte er auf direktem Weg in die ehemalige Knechtekammer, die man ihm für die Zeit des Wochenbetts zugewiesen hatte, um dort in aller Ruhe seinen Rausch auszuschlafen.

Bis halb sechs musste ich am Bett der Wöchnerin wachen, doch ich blieb länger, weil um kurz nach sieben hier in der Nähe ein Bus ging und ich mir auf diese Weise den Heimweg durch Dunkelheit und Kälte ersparen konnte. In ähnlichen Fällen pflegte ich mich einfach für ein paar Stunden in das freie Ehebett zu legen, um meine strapazierten Glieder ein wenig zu entspannen.