20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

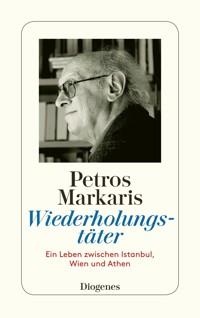

Petros Markaris ist für seine rasanten Krimis bekannt, Theo Angelopoulos für seine epischen Autorenfilme. Gemeinsam haben sie einige der wichtigsten europäischen Filme geschrieben. Im Austausch zwischen den beiden zeigt sich, wie Humor und Ernst im Schaffensprozess zusammenspielen – und wie Literatur und großes Kino entstehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Petros Markaris

Tagebuch einer Ewigkeit

Am Set mit Angelopoulos

Aus dem Neugriechischen von Michaela Prinzinger. Mit einem Vorwort von Theo Angelopoulos

Diogenes

Für Theo,

weil die Zusammenarbeit mit ihm Freude machte

Einleitung

von Theo Angelopoulos

Es ist eine alte, beharrlich wiederkehrende Frage.

Wie entsteht eine Idee? Und insbesondere die Idee zu einem Film?

Wer behauptet, die Idee sei ihm beim Betrachten eines Baums gekommen, sagt die Wahrheit – und lügt zugleich.

Die Wahrheit, da er während eines Spaziergangs stehen blieb, um einfach so einen Baum zu betrachten, der nichts Besonderes war. Weder Form noch Farbe des Baumes noch die alte Wunde an seinem Stamm löste eine Idee aus.

Und er lügt, weil genau in dem Augenblick, als er stehen blieb, um den Baum zu betrachten, etwas in verwandelter Form in ihm hochstieg – ein Satz, den er vor langer Zeit zufällig auf der Straße aufgeschnappt oder in einem Buch gelesen hatte, eine unbedeutende Zeitungsmeldung, ein schlafendes Bild am tiefsten Grund des visuellen Gedächtnisses, das jeder von uns hat. So geriet dieser Augenblick zu einer raren Begegnung mit dem Unaussprechlichen.

Der Baum hat dabei keine Rolle gespielt. Er war unschuldig.

Genauso könnte ich – zwischen Wahrheit und Lüge – sagen, dass die Idee zur Hochzeitsszene am Fluss im Film Der schwebende Schritt des Storches im Bus entstanden ist, der mich vom Broadway in die Bronx brachte, genau in dem Augenblick, als ich in jenem seltsamen Frühling 1987 durch Harlem fuhr.

Doch was war es, das mir – durchs Vergessen beinah bis zur Unkenntlichkeit verändert – ins Bewusstsein trat?

Und aus welchem Grund?

Vielleicht die Lektüre einer Zeitung von 1958.

Es könnte die Geschichte vom Begräbnis eines Hirten gewesen sein, auf einer kleinen Insel im Libyschen Meer, nur ein paar Dutzend Meter von der Südküste Kretas entfernt. Es war Winter, das Meer aufgewühlt, kein Durchkommen mit dem Boot, und da lag ein toter Hirte, der auf sein Begräbnis wartete.

Per Funkspruch wurde der Priester aus dem nächstgelegenen Dorf verständigt. Er kam, stieg auf einen Felsen, seine Kutte flatterte im Wind, er schrie die Totenmesse aufs Meer hinaus, und die Hirten gegenüber, auf der kleinen Insel, begruben den Toten.

Doch war es wirklich das? Oder vielleicht etwas anderes?

Welche Assoziation vollzog sich da still, aber entschlossen in jenem Moment und unterbrach das, was ich aus dem Busfenster erblickte (Harlem im Nachmittagslicht, magisch und schrecklich zugleich)? Als ob sich, während wir uns etwas am Fernsehen anschauen, plötzlich ein anderer Sender dazwischendrängt? Genau da schiebt sich das Phantasiebild in den Vordergrund von einem Grenzfluss – am einen Ufer steht die Braut ganz in Weiß und am gegenüberliegenden der Bräutigam.

Die Zeitspanne, die dem Schreiben eines Drehbuchs vorangeht, ist eine Zeit der Feuchtigkeit, mit seltsamen Variablen und nach außen hin ungerechtfertigten Gefühlsregungen, ein Wechselspiel zwischen Unaufmerksamkeit und Aufmerksamkeit. Es ist eine Zeit des Doppellebens. Der laute Teil deines Selbst lebt den Alltag wie immer, während der leise Teil insgeheim aus unsichtbaren Materialien etwas ineinanderfügt, das langsam heranreift und irgendwann, in einem nicht vorhersehbaren Augenblick, an die Oberfläche kommt und mit erstaunlicher Leichtigkeit alle Filtermechanismen des Alltags durchbricht.

Wer sagt, die Idee zu einem Film sei in ihm beim Betrachten eines Baumes gekommen, sagt die Wahrheit.

Tagebuch einer Ewigkeit

Samstag, 9. März 1996

Bei eisiger Kälte fällt leichter Schneeregen. Die Straße nach Mati ist nass und leer. Selbst in Jerakas, wo im Sommer kein Durchkommen ist, weder tagsüber noch nachts, rollen die Wagen bequem wie auf einer Provinzstraße dahin. Ich mag diese Straßen im Athener Umland in der Leere des Winters. Sie erinnern mich an Chalki, an die dritte der Prinzeninseln, auf der ich geboren wurde und den Großteil meiner Jugendjahre verbracht habe, und an den dortigen Herbst, wenn die Sommergäste abgefahren waren und ich allein über die verlassenen Strände stromerte. Dieses Gefühl der Einsamkeit trage ich immer noch wie ein süßes Heimweh in mir.

Jedes Mal, wenn ich zu Angelopoulos’ Wohnung fahre, verirre ich mich. Beim letzten Besuch beschloss ich, mir die Taverne Vassilis, ganz am Anfang der Tritonos-Straße, als Orientierungspunkt zu merken. Diesmal finde ich zwar die Straße ganz leicht, habe jedoch die Hausnummer vergessen. Zum Glück hat der Taxifahrer ein Mobiltelefon, eins dieser Geräte, die mittlerweile so selbstverständlich zu unserem Leben gehören wie Souflaki. Diesmal erweist es sich als nützlich. Als ich Angelopoulos anrufe, gibt er mir die Hausnummer sieben durch. Vorhin waren wir glatt daran vorbeigefahren.

Angelopoulos kommt zur Gartentür heraus, um mir zu öffnen. Er trägt eine dicke Jacke und eine Schirmmütze.

»Wie kannst du bei dieser Kälte bloß ohne Kopfbedeckung rausgehen?«, meint er.

»Und ich dachte, du würdest deine Schirmmütze nur bei den Dreharbeiten tragen.«

Er lacht wie ein Kind, das einen Streich ausgeheckt hat. Wir gehen an ein paar Handwerkern und ihrem Werkzeug vorüber und steigen zur Mansarde hoch, wo Theos Büro liegt. Phoebe lässt immer wieder Reparaturen am Haus vornehmen. Theo, da bin ich mir sicher, würde – wenn er das Sagen hätte – nichts daran tun und so hausen wie in dem vier Quadratmeter großen Loch in der Athener Dafnomili-Straße, wo wir uns trafen, als wir am Drehbuch zu Der große Alexander arbeiteten, wo auch der Strom abgestellt war, weil er die Rechnung nicht bezahlen konnte.

Die Mansarde, in der er jetzt arbeitet, ist – auch mit den Dachschrägen – ganz aus Holz. Vom Fenster aus blickt man in den Garten und weiter bis zum Golf von Euböa. Wären die Pinien nicht, die dem Panorama einen griechischen Anstrich geben, könnte man meinen, man säße in einem dieser österreichischen Bauernhäuser, wie ich sie aus meiner Jugend kenne, und das Meer wäre beispielsweise der Neusiedlersee.

Ich habe ihm eine Kritik von Philip French aus dem Observer über den Film Der Blick des Odysseus und die Erzählung Adieu von Danièle Sallenave mitgebracht. Wie in all unseren Gesprächen beginnen wir auch heute bei der politischen Lage. Früher ging es dabei um Perspektiven, Alternativen, Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen. Jetzt bestätigen wir einander nur noch unseren Pessimismus: Alles sei vor die Hunde gegangen, wie ein Haus, das zwar verfällt, aber nicht ganz zusammenbricht, so dass man auch keine Lust hat, es neu aufzubauen; alles sei eine Landschaft ohne Horizont, ein Ausblick ohne die Weite der Träume. Wie immer unterbreche ich auch heute das Gespräch nicht, um zum eigentlichen Thema zu kommen, sondern überlasse ihm die Initiative. Und tatsächlich sagt er schon bald:

»Komm, lassen wir das und befassen wir uns mit unseren eigenen Sachen.« Er steigt, ohne es zu merken, immer so in die Diskussion ein.

Er erzählt mir von einem Gespräch, das er mit seinem Koautor Tonino Guerra in Moskau geführt hat. »Du musst nicht ständig ganze Schlösser bauen«, hat ihm Guerra gesagt. »Mach mal was Kleineres zwischendurch, als Atempause.« So wie Theo die Aussage wiedergibt, scheint er seine Zweifel zu haben. Und ich kann ihn verstehen, denn angenommen, man kommt auf eine Idee, die einen reizt: Wie soll man im Voraus wissen, ob dabei ein Schloss oder ein Einfamilienhaus herauskommt?

Er beginnt, mir die Geschichte des sterbenden Mannes zu erzählen. Er hat sie mir schon vor drei Wochen erzählt, als wir uns in einer kleinen Taverne im Athener Stadtteil Exarchia zum Mittagessen trafen: Ein Mann, geschieden und Frührentner, lässt sich wieder in dem Dorf nieder, in dem er geboren wurde. Plötzlich stellen die Ärzte fest, dass er an Krebs leidet. Er kann es nicht akzeptieren und will nicht glauben, dass er sterben soll. In seinem Heimatdorf leistet ihm ein kleiner Junge Gesellschaft – vielleicht das Kind einer Nachbarin, vielleicht eins aus der Verwandtschaft, das aus der Stadt zu ihm kam. Jedenfalls nimmt er den Jungen mit, um ihm das Meer zu zeigen. Das letzte Bild, das Theo vor Augen hat, ist der Mann, wie er mit einem kleinen Koffer in der Hand vor seinem Haus steht und auf den Krankenwagen wartet. Es hat geregnet, der Mann beobachtet, wie glatt die Straße ist, und hofft, auf dem Weg ins Krankenhaus keinen Unfall zu haben.

Theos andere Idee, die ich auch schon seit langem kenne, ist der Thebanische Zyklus, dargestellt von Zigeunern und russischsprachigen Griechen aus dem Schwarzmeergebiet. Es geht um einen Bürgerkrieg irgendwo im Athener Stadtteil Nea Liossia, mit einer jungen Antigone aus dem russischen Schwarzmeergebiet. Doch während Sieben gegen Theben und Antigone in sein Konzept passen, ist das bei den anderen beiden Tragödien, König Ödipus und Ödipus auf Kolonos nicht der Fall. Theo glaubt, dass man zuallererst einen Rundgang durch Nea Liossia machen müsste, um sich die Kafenions und Stammlokale der Schwarzmeergriechen aus der ehemaligen Sowjetunion anzuschauen, die als Drehorte in Frage kommen.

Danach erzählt er mir eine Variante derselben Idee, die in einem Dorf von Schwarzmeergriechen im Kaukasus spielt. Die Handlung geht wieder vom Thebanischen Zyklus aus, diesmal jedoch vor dem Hintergrund des Krieges (Erster Weltkrieg, Russische Revolution, Zweiter Weltkrieg), und endet damit, dass die Familie nach Griechenland zieht.

Und noch zwei andere ältere Ideen kommen zur Sprache: diejenige von dem Mann, der jeden Morgen denselben Weg von seiner Wohnung zur Arbeit nimmt, eines Tages vom Weg abkommt, ganz woanders hingerät, sich verirrt und eine neue Identität annimmt; und die von einem Ehepaar, das in Scheidung lebt und unter irgendeinem Vorwand eine letzte Reise zusammen unternimmt.

Theo holt seine alten Notizen zum Film Die Wanderschauspieler und Reise nach Kythira hervor und blättert suchend darin. Plötzlich entdeckt er, dass die Idee zu einem Projekt namens Mördergesellschaft, die wir auch früher und schon vor dem Schwebenden Schritt des Storches diskutiert haben, schon sehr lange zurückreicht, bis vor die Reise nach Kythira, es ihm aber nicht gelungen war, sie weiterzuentwickeln.

Er ist mit seinem Latein am Ende und schlägt vor, einen Spaziergang zu machen. Draußen hat der Schneeregen aufgehört. Es weht ein böiger, kalter Wind, und der Himmel ist wolkenverhangen. Wir machen einen langen Spaziergang bis zu den Ferienzeltlagern für Kinder in Ajios Andreas, kommen von den potentiellen Filmthemen ab und wenden uns wieder der Politik zu.

Zurück zu Hause, formuliert er seine Bedenken zu den drei Themen. Bei der Filmidee vom sterbenden Mann konzentrieren sich seine Einwände auf die Linearität der Erzählung und den inneren Monolog des Mannes, der dargestellt werden muss, um seine persönliche Entwicklung und sein Seelenleben sichtbar werden zu lassen.

An der Geschichte von Nea Liossia stört ihn der enge, lokale Charakter, aber auch die Tatsache, dass die Geschichte ein bisschen an West Side Story erinnert.

Die Idee, einen Film im Kaukasus zu drehen, reizt ihn, aber auch hier, so wie bei den anderen Ideen, fehlt der springende Punkt oder das Element, das all sein kreatives Potential mobilisieren würde.

Ganz allgemein wirkt er ungeduldig, unruhig und ängstlich. Er befürchtet, die momentane Weltlage liefere ihm zu wenig Anreize, so dass ihm nur noch kleine und unbedeutende Ideen kommen. Ich beschwichtige ihn und sage, dass er das immer denkt, wenn ein neues Projekt ansteht.

»Echt?«, fragt er, als hörte er das zum ersten Mal. Im Nachhinein, wenn der Film fertig ist, hat er immer den Eindruck, dass die Idee dazu sehr leicht und schnell entstanden ist, was aber nicht stimmt. Für die Idee zum Schwebenden Schritt des Storches haben wir Monate gebraucht, um dann noch mal so viele Monate mit dem Schreiben des Drehbuches zu verbringen. Selbst beim Blick des Odysseus, wo das Drehbuch sehr rasch entstand, dauerten unsere Vorgespräche fast ein Jahr.

»Die Dinge sind dann reif, wenn sie reif sind«, meint er zu mir. »Und man muss Geduld haben.« Als wolle er sich selbst von etwas überzeugen, was jedermann sonst klar ist.

Es ist fünf Uhr nachmittags, als wir auseinandergehen. Das Wetter hat sich ebenso wenig verändert wie die Verkehrslage: Die Straße ist immer noch leer. Der aus Mati stammende Taxifahrer erzählt mir, wie sehr er Herrn Angelopoulos schätze, der so offen und freundlich zu den Menschen sei. Ich beeile mich, ihm zuzustimmen. Dabei könnte ich ihm auch erwidern, kein Mensch sei immer offen und freundlich; es komme auch auf das Gegenüber an. Doch ich sage nichts, weil ich keine Lust auf ein Gespräch habe. Lieber schaue ich aus dem Fenster und betrachte die Landschaft.

Mittwoch, 4. April 1996

Als ich vorgestern am späten Nachmittag nach Hause kam, erzählte mir meine Tochter Josefina, Theo habe angerufen und wolle sich später wieder melden. Doch er rief nicht an. Gestern, als ich im Stadtzentrum war, schaute ich bei ihm in seinem Athener Büro vorbei, traf ihn jedoch nicht an.

Heute um halb zwei Uhr mittags meldete er sich schließlich. Schon an seinem Tonfall merkte ich, dass ihm neue Ideen gekommen waren. Und ich hatte mich nicht getäuscht.

Nach seiner altbekannten Taktik kreuzte er die Geschichten miteinander und kreierte aus drei Ideen am Schluss eine einzige: Es geht nun um die Auswanderung einer griechischen Familie aus dem Kaukasus nach Griechenland, die sich über circa 75 bis 100 Jahre erstreckt, eventuell von 1922 bis heute. Durch verschiedene Ereignisse und Umstände gerät die Familie aus den Fugen (was wiederum an das Stück Sieben gegen Theben erinnert), bis nur noch Großvater und Enkel übrig bleiben.

Bei der zweiten Idee geht es um die Biographie des griechischen Nationaldichters Dionysios Solomos, die jedoch nicht als Biographie daherkommen soll. Solomos kommt in Italien in Kontakt zu den revolutionären Bewegungen der Epoche. Er spricht nur Italienisch, und sein Traum ist es, nach Zakynthos zurückzukehren und Griechisch zu lernen. Er bezahlt für jedes einzelne griechische Wort, das man ihm beibringt. (Mein Gott, was für eine großartige Idee!) Die Geschichte ist im Grunde die Erzählung von der Entstehung eines Gedichts, der Hymne an die Freiheit.

Als ich erwähne, dass ich vorgestern Sokratis Kapsaskis getroffen habe, der an einer Solomos-Biographie arbeitet und über sehr viel Material verfügt, hält er mir entgegen: »Genau der hat mich doch vor zwei Jahren auf die Idee gebracht!«

So kommt es, wenn man fünfundzwanzig Jahre befreundet ist und bei vier Filmen zusammengearbeitet hat. Man denkt unwillkürlich in dieselbe Richtung.

Die dritte Idee ist immer noch die Geschichte vom sterbenden alten Mann und dem Jungen.

Wir vereinbaren, uns am Montag in Mati zu treffen, um eingehender darüber zu sprechen.

Montag, 8. April 1996

Wir telefonieren am Sonntagnachmittag, und er schlägt vor, uns nicht in Mati, sondern in seinem Athener Büro zu treffen, da er im Zentrum etwas zu erledigen hat.

Am Montagvormittag treffe ich ihn um elf Uhr in seinem Büro an, das wie immer im Dunkeln liegt. Der Gegensatz zwischen seinem Büro in der Solomou-Straße und seinem Büro in Mati überrascht mich selbst nach so vielen Jahren immer wieder aufs Neue: In Mati gibt es keine Vorhänge vor den Fenstern, und das strahlende Licht dringt, zusammen mit dem Grün der Pinien, ins Zimmer. Hier, in der Solomou-Straße, sind die Fensterläden blickdicht geschlossen, als versuche er sich vor der Hässlichkeit Athens zu schützen, ja als wolle er nicht zulassen, dass das schmutzige Licht von der Straße seinen Raum verunreinigt.

Wie immer, wenn ihm eine außergewöhnliche Idee gekommen ist, hat er anfangs Angst vor ihr. Die außergewöhnliche Idee ist die Solomos-»Biographie«. Der Gedanke, dass ein Dichter für ein Gedicht wie Hymne an die Freiheit jedes einzelne Wort bezahlen muss, ist eine geniale Eingebung. Das sage ich ihm auch, aber ich verschweige ihm auch nicht, dass mir zunächst die Idee von der Familie, die auf einer fast hundert Jahre langen Reise aus dem Kaukasus nach Griechenland kommt, besser gefallen habe. Dann aber hätte ich noch einmal über Solomos nachgedacht und erkannt, eine wie viel größere Reichweite diese Idee habe und wie viel mehr Perspektiven sie eröffne. Über den genialen Einfall hinaus sei es in unserer erbärmlichen und perspektivlosen Zeit wichtig, über das künstlerische Schaffen zu sprechen.

Theo ist ganz meiner Meinung und erklärt, das Solomos-Thema gefalle auch seinem anderen Koautor Tonino Guerra besser, während Giorgio Silvagni – sein Produzent, der ebenfalls Drehbuchautor ist – die Familie aus dem Kaukasus vorziehe.

Offensichtlich gefällt auch ihm selbst die Solomos-Figur besser – noch dazu so sehr, dass er befürchtet, sich davon hinreißen zu lassen und eine Fehlentscheidung zu treffen. Also fängt er wie immer damit an, mir die Minuspunkte aufzuzählen.

»Ja, aber Solomos hat überhaupt keinen Bezug zu meinen beiden letzten Filmen«, sagt er.

Die Antwort auf dieses Argument ist einfach. Will er nicht genau das erreichen? Will er nicht einen Film machen, der sich von den beiden letzten abhebt? Er stimmt zu und kommt sofort zum zweiten Einwand: Macht es Sinn, einen »historischen« Film zu drehen, einen Film, der letztlich von der Vergangenheit handelt?

Ich sage ihm, Solomos sei wohl eher ein Film über das künstlerische Schaffen. Damit ist er einverstanden, zögert aber immer noch. Er will weiter zu dem Thema recherchieren und vor allem das Potential der anderen beiden Ideen ausloten. Bei dieser Gelegenheit erzählt er mir – als Variante der Kaukasus-Geschichte – von einer griechisch-rumänischen Familie, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in der Stadt Lavrio niederlässt. Die Familiengeschichte und die Entwicklung der Stadt laufen parallel, insofern geht es sowohl um die Mitglieder der Familie als auch um Lavrio. In den groben Zügen, wie er sie mir erzählt, scheint sie mir ansprechender als die Geschichte aus dem Kaukasus. Lavrio, die Industriestadt mit ihren Steinbrüchen und den Silberminen der Compagnie Française des Mines; Lavrio, die Stadt, die der Deportationsinsel Makronissos genau gegenüberliegt; das heutige Lavrio mit seiner hohen Arbeitslosigkeit und dem Auffanglager für Asylanten. Und mittendrin: die Familie.

Er meint, das Thema des sterbenden Mannes ziehe ihn an, aber er wolle es nicht umsetzen, da es die Geschichte eines Endes sei, und eine solche Geschichte wolle er in einer Zeit, in der alle über das Ende sprächen, nicht erzählen. Das sei, als ob man Offensichtliches sagt und auch noch bekräftigt. Ich weiß nicht, ob er begreift, dass genau darin eins der faszinierenden Elemente der Solomos-Geschichte liegt. Denn sie ist überhaupt nicht »offensichtlich«, und sie unterstreicht diese Tendenz unserer Zeit keineswegs, sondern kehrt sie um.

Die Geschichte der Familie aus dem Kaukasus birgt andererseits einen großen Nachteil für Theo: Es ist eine »objektive« Geschichte in dem Sinne, dass ihr das persönliche Element fehlt, die individuelle Lebensgeschichte, die für alle seine Filme ausschlaggebend ist. Nur wenn man ihr eine persönliche Geschichte aufpfropfen könnte – sagen wir Antigones Geschichte aus Sieben gegen Theben –, würde sie vielleicht eine andere Dimension bekommen, die besser zu Theos Stil passt.

Ich verstehe, dass ihm die Anhaltspunkte, die er bis jetzt zu den drei Geschichten hat, nicht ausreichen. Und es hat keinen Sinn, weiter auf der Solomos-Geschichte zu beharren, nur weil sie mir gefällt, und ich spüre, dass es ihm genauso ergeht. Also sage ich ihm, das Material zu den drei Geschichten (Kaukasus, Solomos, Lavrio) sei dünn und erfordere Recherche, um zu einer Entscheidung zu kommen.

Er stimmt zu und meint, er fahre mit Phoebe und den Kindern über Ostern nach Prag, und nach seiner Rückkehr sollten wir mit Kapsaskis reden und Ausflüge nach Liossia und Lavrio machen.

Freitag, 19. April 1996

Irgendwann muss ich ein Buch über Angelopoulos und seine Reisen schreiben. Beinah jedes Mal, wenn er verreist, kommt er mit einer skurrilen Geschichte zurück. Diesmal fuhr er mit der ganzen Familie nach Prag – und an wen ist er geraten? An eins dieser seltsamen Paare, die nur ihm über den Weg laufen. Seltsam war es eigentlich nur im Hinblick auf die junge Frau, denn der Mann war der klassische Fall von einem, der einst Mitglied in der Jugendorganisation der griechischen KP war und mit einem Parteistipendium zum Studium nach Prag kam, dann aus der Partei ausgeschlossen wurde, jedoch in Prag blieb (wo er jetzt eine Importfirma für Obst und Gemüse betreibt) und dort seine zukünftige Frau kennenlernte. Der Fall der jungen Frau war hingegen paradox: Als Tochter politischer Flüchtlinge wurde sie in Prag geboren, sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter hatten der Partisanenbewegung angehört, der Vater stammte aus Komotini, die Mutter aus der slawischsprachigen Minderheit in Makedonien. Ein großer Teil der Familie war in Skopje angesiedelt, und in der Zwischenzeit waren die Eltern nach Kreta gezogen. Die junge Frau spricht Griechisch und Makedonisch, arbeitet als Reiseleiterin für griechische Reisegruppen und war noch nie in Griechenland! Obwohl ihre Eltern dort leben und sie mit Griechen zusammenarbeitet, weigert sie sich standhaft, Griechenland zu besuchen. Als ich ihn nach dem Grund frage, weiß Theo keine Erklärung dafür. Das ist wieder so eine dieser bizarren Geschichten aus dem griechischen Bürgerkrieg, die Angelopoulos zu verfolgen scheinen.

Gestern hat er mich angerufen, um mir zu sagen, dass er eine neue Idee hat, die er mit mir besprechen will. Schon einmal, als wir am Film Der schwebende Schritt des Storches arbeiteten, hat er mir von den »Grenzkindern« erzählt: Es sind Kinder, die sich an der griechisch-albanischen Grenze treffen, im Grunde auf sich allein gestellt sind und von Almosen, kleinen Botengängen oder von ihrer Tätigkeit als Scheibenputzer an Straßenampeln leben. Eine Gruppe dieser Kinder kommt nach Griechenland und folgt einem Fluss hinunter zum Meer. Unterwegs erleben sie verschiedene Dinge, sie stoßen auf ein Zigeunerdorf (vielleicht kommt es hier zur Verknüpfung mit Sieben gegen Theben), einige der Kinder kommen abhanden, andere sterben, bis zum Schluss eins von ihnen allen den Weg am Fluss entlang bis zum Meer schafft. Der Titel, den er sich ausgedacht hat, lautet: Die Kinder des nächsten Jahrhunderts.

Die Idee hat viele interessante Aspekte, wie ich ihm erläutere. Erstens würde sie, zusammen mit den zwei vorangegangenen Filmen, den Abschluss einer Trilogie bilden. Zweitens wäre es schön, wenn diese mit Kindern enden würde und noch dazu mit dem Übergang ins nächste Jahrhundert. Der dritte Aspekt ist die Parallele zwischen dem Flusslauf und der Reise der Kinder bis hinunter zum Meer. Zwar ist noch nicht klar, wo der springende Punkt der Geschichte liegt, der sie auf eine höhere Ebene führt. Aber wenn sich der findet, scheinen mir diese Idee sowie das Solomos-Thema am interessantesten. Sowohl die Kinder als auch Solomos haben, im Gegensatz zu den anderen beiden Ideen, eine Vision, genauso wie Theos letzte Filme. Die Geschichte des sterbenden alten Mannes beinhaltet zwar keine Vision, dafür aber eine tiefe Zärtlichkeit und Menschlichkeit, die dafür entschädigen. Obwohl ihn die Geschichte des alten Mannes immer noch fasziniert, beharrt er darauf, sie nicht verfilmen zu wollen, weil er sich innerlich dagegen wehrt, die Endzeitstimmung zu bestärken, die überall um uns herrscht.

Wieder kommen Theos Ängste und Unsicherheiten hoch. Jedes Mal ist es dasselbe, nur dass er das immer wieder vergisst und meint, so ergehe es ihm nur diesmal. Jetzt treibt ihn um, dass er den springenden Punkt in der Geschichte mit den »Grenzkindern« noch nicht gefunden hat – als ob einem die Ideen haufenweise und schon fix und fertig in den Schoß fallen und man sie nur noch abzufilmen braucht. Das Solomos-Thema hingegen hat einen springenden Punkt: den Kauf der Wörter für ein Gedicht. Allerdings ist Solomos ein Thema, das man auch in drei Jahren aufgreifen kann, ohne dass die Idee ihre Strahlkraft einbüßt. Der Freiheitsgedanke, der in Solomos’ Gedicht und Leben zum Ausdruck kommt, könnte dann sogar noch viel aktueller sein als heute. Das lässt an Theos prophetischen Film Der große Alexander denken, der seiner Zeit voraus war. Das Publikum war noch nicht bereit, sich auf seine Fragestellung einzulassen, und aus diesem Grund lief der Film nicht gut. Das hingegen gilt nicht für die »Grenzkinder«. So wie es aussieht, spricht im Moment viel für ihre Geschichte.

Hier machen wir erst mal Schluss, damit er genug Zeit hat, weiter über die Geschichte der Kinder nachzudenken. Trotzdem wollen wir auch diesmal die anderen Themen noch weiter verfolgen.

Sonntag, 28. April 1996

Das Wetter ist wechselhaft, mal ziehen sich die Wolken zusammen, mal bricht die Sonne durch. Ich bin in Mati zu Theos Geburtstag eingeladen. Am Vorabend gab er mir Bescheid, doch ein wenig früher zu kommen, damit wir uns noch ein wenig unterhalten können.

Ich treffe kurz vor eins ein, und wir ziehen uns wie üblich in sein Arbeitszimmer zurück. Unsere klassische Arbeitsteilung sieht so aus: Ich nehme auf einem Stuhl oder in einem Sessel Platz, er hingegen bleibt die ganze Zeit auf den Beinen und läuft hin und her. Beim Arbeiten durchmisst er – egal, wo er sich gerade befindet – gern den Raum.

Es stört ihn, dass er mit den Kindern des nächsten Jahrhunderts nicht weitergekommen ist. Immer noch sucht er nach dem Clou. Und wie alle Menschen, die nach etwas suchen, das sich ihnen entzieht, reagiert er genervt und ungeduldig. Doch als unser Gespräch in Fluss kommt, indem Theo seine Ideen laut formuliert und ich darauf reagiere, wird er langsam gelöster, und ihm fällt eine Idee nach der anderen ein. Ihn beschäftigt der eine Junge, der schließlich »überlebt« und das Meer erreicht.

Wir suchen in antiken Mythen, ob wir dort eine Anregung finden, aber das bringt uns nicht weiter. Urplötzlich taucht wieder der alte Mann auf, der uns einfach keine Ruhe lässt. Was wäre, wenn er den Jungen in gewisser Weise »adoptierte«? Der Junge und sein bester Kumpel werden von Mafiosi aufgegriffen, die streunende Kinder einfangen und an Adoptiveltern verkaufen. Einer ersten Verkaufsaktion entgehen sie zunächst, einer zweiten jedoch nicht. Alle Jungen – bis auf den einen, den der alte Mann mitnimmt, adoptiert und somit rettet – ereilt dieses Schicksal. Sein Kumpel kommt bei der Verfolgungsjagd durch die Mafiosi ums Leben. Der alte Mann vermittelt dem Jungen Bildung und eröffnet ihm neue Horizonte. Als er stirbt, setzt der Junge seinen Weg zum Meer allein fort.

So wird die Erzählung vom sterbenden alten Mann mit der Geschichte der Kinder verknüpft. Plötzlich fällt es Theo ganz leicht, zwei Geschichten zu verknüpfen, es gelingt ihm nun mühelos und auf poetische und menschlich berührende Weise. Allerdings stört ihn dabei der Gedanke, die eigentliche Geschichte des alten Mannes zu opfern. Aber ich argumentiere, dass er sie, wie die Geschichte des Orest aus Landschaft im Nebel, jederzeit wieder aufgreifen kann. Der alte Mann könnte auch gut ein Fremder sein, ein Amerikaner etwa, der in Griechenland geblieben ist, um hier ein zurückgezogenes Leben zu führen. So etwas würde auch zum Schauspieler Harvey Keitel passen, der gern in Theos nächstem Film die Hauptrolle spielen würde.

Dann unterbrechen wir, weil Familie Rafailidis, Jorgos Kantakouzinos mit Iris Zachmanidou und anschließend Theos Bruder Nikos mit seinen beiden Kindern eintreffen. Zunächst sprechen wir über Kantakouzinos’ Film Leben, der auf einer wahren Geschichte basiert. Kantakouzinos wird von den Medien vorgehalten, die Tat eines Mörders zu rechtfertigen – und Kantakouzinos ist völlig am Ende seiner Nerven. Bei Hauptgang und Dessert gehen wir zu anderen Themen über, zu den großen staatlichen Bauaufträgen, den Bestechungsskandalen und so weiter und so fort. Das ist eine Diskussion, die mich großenteils langweilt, da ich sie schon tausendmal geführt habe – mit dem Gefühl, dass alle immer wieder dasselbe sagen, ohne dass es uns weiterbringt. Die Unterhaltung verläuft wie immer rückwärts in der Zeit, doch als sie bei der Geburtsstunde des griechischen Staates angekommen ist, hält es Theo nicht länger aus.

»Kommst du kurz mit rein?«, sagt er und führt mich in die Küche. »Ich habe diese Diskussion so satt. Wollen wir nicht über was anderes reden?«

Wir stehen beide in der Küche – eins der wenigen Male, da wir beide auf den Beinen sind – und nehmen unser Gespräch dort auf, wo wir es unterbrochen hatten. Er fragt mich, welche der Filmideen mir am besten gefallen.