Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

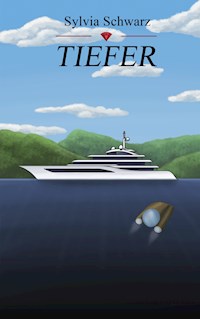

Palu gehört zum Volk der Motu, das abgeschieden auf einer einsamen Insel in der Südsee lebt. Als die Forscherin Dr. Kattha anrückt, ist es mit dem paradiesischen Frieden vorbei. Ihre Experimente im Tieftauchen sind brutal und böse. Mit ihrer Gier nach Diamanten und Forschungserfolg zwingt sie die Insulaner immer tiefer ins Meer und an den Rand der Vernichtung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 1

Wie im Traum fühlte sie sich. Sie sah die Kinder und Mütter im Gänsemarsch zur Lagune gehen wie zu einer Hinrichtung. Eine bewaffnete Wächterin führte den Marsch an, eine andere Frau mit Gewehr tappte mürrisch hinterdrein. Sie hatte schlechte Laune und stupste das vor ihr tapsende Kind immer wieder mit dem Gewehrknauf in den Rücken.

Es gefiel Palu nicht. Die Kinder waren klein, unerfahren und voller Angst. Ben, der Junge, der das Gewehr immer wieder in den Rücken bekam, konnte gerade mal laufen. Er war unsicher auf den Beinchen, wankte und stolperte. Er und die anderen Kinder klammerten sich mit winzigen Fingern an die Beine oder Arme ihrer Mütter, weinten, jammerten, schluchzten. Es war ein abscheuliches Bild, es tat in der Seele weh.

Nicht das Meer an sich schmerzte. Das Volk der Motu lebte im Meer und vom Meer und mit dem Meer. Es war wie eine gute Freundin, wie eine wohlwollende Mutter, die stets zugegen war. Wenn der Moment gekommen war und die Motu ihre Kinder ins Wasser brachten, konnten die Kleinen sicher laufen, denn es hatte keinen Zweck, den Wangsok, den Test, vorher abzuhalten. Immer waren liebende Menschen zugegen, die Mutter, Großmutter, Tanten, Nichten, Cousinen. Das ganze Dorf war dabei, wenn es zum Wangsok kam. Eben mit Kindern, die älter waren und sicher laufen konnten. Auf beiden Beinen laufen zu können, das war die wichtige Stufe, bevor es an den Test ging. Nicht dieses tapsige Vorankommen, bei dem die Füße oft nach innen gedreht waren, sondern ein stabiler aufrechter Gang, wo einen auch ein ungewohntes Hindernis nicht gleich zu Fall brachte. Nicht umsonst benutzten die Motu das Wort Wangsok sowohl für den Test, der abgehalten wurde, als auch für die Atmung, die stattfand.

Die Gruppe war auf der Plattform angekommen. Palu erreichte gerade einmal die Stelle am Strand, wo dieser verrückte Steg die kleine Insel mit der Yacht verband.

Katthas Yacht. Etwa fünfzig Meter lang ruhte sie zwischen Wellen, die es nicht wert waren so genannt zu werden. Wenige Zentimeter hohe Kämme, keine Schaumkronen. Die Farben des Meeres schwankten zwischen hellem Azur und Cyan. Die Sonne funkelte auf dem Wasser, eine leichte Brise brachte die Palmblätter auf der Insel zum sachten Rascheln. In der Luft lag ein Hauch von Salz.

Den Steg mochte Palu nicht. Er wirkte vollkommen fehl am Platz und gehörte nicht in dieses tropische Paradies, das Motu für sie war. Heimat und Lebensraum, der Ort, an dem sie geboren war und an dem sie hoffentlich in ferner Zukunft ihre letzte Wangsok, ihren letzten Atemzug, machen würde.

Er war etwa hundert Meter lang, dieser Steg. Schwimmende Plastikplatten, die die Leute der Yacht Pontons oder Kacheln nannten. Sie waren über Schnappverschlüsse miteinander verbunden und hatten durch die Gelenke genügend Spielraum, um den Bewegungen des Meeres zu folgen. Auf und ab wippten die Platten aus grellem Orange.

Direkt neben der Yacht war eine quadratische Plattform aus ebensolchen Kacheln an den Steg angebracht, wo sich das Drama abspielte. Während Palus Gedanken damit beschäftigt waren, die Frauen und Kinder gedanklich zu sortieren, standen sie alle dort auf der Plattform und schienen zu warten.

Im Schatten eines Sonnenschirmes und bewacht von ihren Gehilfinnen saß Kattha an einem kleinen Tisch und blickte auf den Monitor vor sich.

Kattha. Wenn dieser Name durch ihr Gehirn schoss, wollte sie sich ab liebsten sofort übergeben oder zu einer Waffe greifen und dieser Frau den Schädel spalten. Doktor Danielle Kattha, die Heimsuchung, die die kleine Insel Motu erreicht hatte. Sie brachte Palus Glauben, es gebe keine Dämonen, ordentlich ins Wanken.

Es war unerträglich mit anzusehen, wie eine der Gehilfinnen plötzlich eines der Kinder packte und es ins Wasser warf. Der kleine Körper patsche in die Wellen und sofort versank das Kind. Erst Sekunden später erreichte der gellende Schrei von Mutter und Kind Palu, da folgte das zweite Kind dem ersten nach.

Sie überwand ihre Scheu vor dem Steg. Sie spielte kurz mit dem Gedanken, schwimmend zur Plattform zu gelangen, aber ehe sie Gründe dafür und dagegen beisammenhatte, waren ihre Füße die ersten Meter über den schwimmenden Steg gelaufen. Sie beschleunigte, so gut es auf dem feuchten Untergrund möglich war. Manchmal kamen ihre Fußsohlen trotz der angerauten Oberfläche ins Rutschen, doch sie ruderte mit den Armen und behielt die Balance. Binnen Sekunden erreichte Palu die Plattform.

„Hey!“, schrie sie Kattha und ihre Schergen an. „Hören Sie auf! Hören Sie auf damit unsere Kinder ins Wasser zu werfen! Sie sind viel zu klein, um schwimmen zu können!“

Drei Mütter und drei Kleinkinder befanden sich auf der Plattform, die nur etwa zehn auf zehn Meter groß war. An den Rändern schwappten die Wellen darauf, die Mitte lag in sengender Sonne. Der Schatten war ausschließlich für Kattha bestimmt.

Ehe sie eine Antwort bekam, packte Cathay, Katthas rechte Hand, das nächste Kind am Arm und schubste es ins Wasser. Als sich der kleine Ben am Rand der Plattform festkrallen konnte, stieg sie ihm auf die Finger, damit er losließ. Die beiden anderen Kinder folgten und während Kattha ihre Waffe auf Palus Gesicht richtete, versank der Nachwuchs im Meer. Die Mütter weinten bitterlich, obwohl eines der Kinder gar nicht zu ihnen gehörte.

„Rühren Sie sich nicht“, flüsterte Kattha. „Eine Bewegung, auch nur ein Wimpernschlag und ich erschieße Sie auf der Stelle.“

Sie machte sich nicht einmal die Mühe aufzustehen. Palu fühlte sich wie in einer schlichten Verkaufsverhandlung, die Kattha nicht wichtig genug war, um länger nachzudenken. Cathay drehte den Laptop zu sich herum. „Das Tauchboot hat die Kinder im Visier. Daten werden aufgezeichnet. Ich spiegle sie sofort auf den Server, damit nichts verlorengehen kann.“

Palu hob die Hände leicht. Sie war unbewaffnet, das konnte jeder sehen. Sie trug schwarze Shorts und ein weißes T-Shirt, mehr nicht. Keine Kopfbedeckung, keine Schuhe. Vor allem trug sie keine Waffe bei sich. Ihr T-Shirt war blutverschmiert an der Vorderseite, woran Kattha mitschuldig war.

„Es soll niemand mehr sterben müssen.“ Palu verhielt sich so ruhig und leise wie möglich. „Niemand mehr.“

„Meine Rede“, lächelte Kattha. Sie lächelte ständig, selbst wenn es überhaupt nichts gab, das ihr einen Anlass dazu gegeben hätte. Es war wie eine antrainierte Mimik, die sie aufsetzte, sobald ihr jemand gegenüberstand. Ihre schneeweißen Zähne blitzten hinter den knallrot geschminkten Lippen. „Es wäre mir auch lieber, wenn ich niemanden mehr erschießen müsste, schließlich liefern tote Menschen keine Ergebnisse und Ergebnisse sind das, was ich dringend brauche. Diese freundlichen…“ Sie machte eine überaus unhöflich lange Pause. „…Damen, diese freundlichen Damen haben sich bereit erklärt mir zu helfen.“ Palu blickte an Kattha vorbei zu den Müttern, die mit tränenüberlaufenen Gesichtern auf das Wasser starrten. Sisou zuckte mit den Füßen. Ihre Zehen krallten sich in den Untergrund und suchten nach dem Halt, den sie brauchte, um bei der erstbesten Gelegenheit loszulaufen und ihr Kind zu retten. Die kleine Selma war viel zu jung, um allein im Wasser zu sein. Gerade einmal acht Monate alt war sie. Sie fing an zu krabbeln und zu robben, das Laufen war weit entfernt.

Bunte Shorts, ein Wickelrock, T-Shirts. Die Haare zu Zöpfen geflochten. Kein Schmuck, keine besondere Mühe, kein Make-up. An den Frauen war nichts, das die Bezeichnung Dame rechtfertigte.

„Das gefällt mir nicht“, gab Cathay zu bedenken. „Das sieht nicht gut aus, überhaupt nicht gut.“ Mit ihren knochigen Fingern tackerte sie auf der Tastatur des Laptops herum. Ihre Figur hatte eine tadellose Birnenform. Untenrum groß und ausladend, nach oben hin wurde sie schmaler. Ihr Hintern war gewaltig und ihre Oberschenkel stark, dafür hatte sie kaum Brüste und nur dünne Spinnenarme. „Oje.“

Kattha hielt den Blickkontakt zu Palu einige Sekunden länger. „Was genau?“

„Die Kinder sehen nicht gut aus“, erklärte Cathay. Sie ging mit der Nasenspitze nahe an den Bildschirm heran. „Ich glaube, die sind tot. Also, der Bub mit den braunen Haaren ist bestimmt tot.“

„Der Junge mit den braunen Haaren“, sagte Kattha, „ist wahrscheinlich kein echter Motu. Die haben gewöhnlich schwarzes Haar, das helle Braun in seinen Haaren muss aus einem anderen Genpool stammen.“ Kattha sicherte ihren Revolver und legte die Waffe neben den Laptop auf den Tisch. „Lassen Sie mal sehen.“ Sie drehte den Monitor zu sich und beugte den Nacken, um im grellen Licht etwas auf dem Bildschirm erkennen zu können.

„Sehen Sie das?“, fragte Cathay. „Das Kind mit dem knallgelben T-Shirt hängt ziemlich schepps rum.“

„Es hängt nicht schepps rum“, korrigierte Kattha. „Es sinkt in unkontrollierter kreiselnder Bewegung nach unten.“

„Es hat die Augen verdreht“, stellte Cathay fest. „Das sieht tot aus. Die Arme baumeln haltlos nach oben und werden durch die Strömung und die Abwärtsdrift bewegt.“

„Machen Sie einen Vermerk“, ordnete Kattha an. „Kind, etwa acht Monate, nach wenigen Minuten im Wasser kein Anzeichen von Leben.“

Die beiden Forscherinnen waren abgelenkt durch den Bildschirm. Ihre anderen vier Leute, die auf der Plattform ausharrten, interessierten sich ebenfalls sehr für das Geschehen auf dem Monitor. Schließlich nutzte Sisou die Gelegenheit. Sie hechtete zwei große Schritte nach vorn und stürzte sich kopfüber ins Wasser. Beta und Claudine sprangen hinterher.

„Hey!“, ließ eine Aufpasserin verlauten und schoss mit ihrem halbautomatischen Gewehr mehrmals in die Wellen, wohl um sie auf gut Glück zu erwischen.

„Doktor!“, stieß die Aufpasserin aus, „sie sind ins Wasser gesprungen. Alle drei. Diese Frau mit dem hellgrauen Wickelrock und die anderen sind den Kindern hinterher.“ Sie beugte sich über den Rand der Plattform und suchte mit hektischen Kopfbewegungen nach einer Spur. „Sollen wir versuchen sie zu erwischen?“

„Ich habe eine erwischt!“, stieß eine Aufpasserin aus. „Da ist Blut im Wasser. Mindestens eine habe ich erwischt.“

„Das Meer ist zu groß, um auf gut Glück reinzuballern“, winkte Kattha ab und griff stattdessen zum Funkgerät. „Plattform an Tauchboot, können Sie hören?“

Es knackte und rauschte. „Tauchboot hier, ja, ich kann Sie hören.“ Es war Kimis Stimme. Sie war die Technikerin und Expertin, die sich mit diesem teuren Tauchboot auskannte. Sie wusste jede Schraube zu benennen und hörte am Surren des Elektromotors, ob dem Boot etwas fehlte. „Was ist los?“

„Tauchboot, die Frauen sind gerade ins Meer gesprungen und folgen den Kindern nach. Versuchen Sie, die Frauen in den Fokus der Kamera zu bekommen.“ Kattha behielt das Funkgerät in der Hand und lauschte.

„Verstanden“, antwortete Kimi. „Durch die heftige Strömung sind die Kinder weit auseinander und in unterschiedliche Richtungen getrieben worden. Es ist nicht möglich, alle Personen gleichzeitig ins Bild zu bekommen.“

„Versuchen Sie es“, verlangte Kattha. „Der Schwerpunkt liegt auf den Müttern. Sie sind es, die mich interessieren.“ Sie hob den Kopf zu den bewaffneten Frauen. „Sollten Sie nicht aufpassen, damit genau so etwas nicht passiert? Meine Forschung folgt gewissen Regeln. Es nützt nichts, wenn Sie Ihre Augen nicht offenhalten. Beim nächsten Fehler können Sie nach Pohnpei zurückschwimmen, mit dem Gewehr im Arsch.“ Sie seufzte. „Die Frau mit dem grauen Wickelrock schien mir am besorgtesten. Welches Kind gehört zu ihr?“

Diese Frage konnte nur Palu beantworten und sie tat es widerstrebend: „Selma trägt das weiße Kleidchen.“

Diese Information gab Kattha an das Tauchboot weiter, ehe sie das Funkgerät weglegte und weiterhin auf den Monitor guckte. „Mal sehen, ob Kimi sie erwischt. Wie tief sind die Kinder mittlerweile?“

„Fast dreihundert Meter.“ Cathay kam um den kleinen Tisch herum, um ebenfalls auf den Monitor sehen zu können. Sie legte ein Tablet daneben, auf dem sie immer wieder herumwischte. „Dreihundert und zwölf. Eines ist erst achtzig Meter tief. Es gibt große Diskrepanzen.“

„Das werden die Strömungen sein, die Kimi erwähnt hat.“ Kattha stützte den Kopf auf die angewinkelte Hand. „Im Internet konnte ich nichts von heftigen Strömungen lesen. Wir sollten Strömungsmessungen vornehmen.“ Sie nickte einer anderen Frau zu, die sofort auf die Yacht kletterte, um sich um den Befehl zu kümmern.

„Warum gibt es heftige Strömungen dort unten?“, murmelte Kattha. „Das Meer ist vollkommen ruhig und richtig schlechtes Wetter war auch nicht. Das, was ihr Stürme nennt, sind für mich magere Winde. Die lösen keine Strömungen dieser Stärke aus.“ Sie rief einige Informationen auf ihrem Laptop auf. „Haben wir Daten dazu in unserer Datenbank? Sind das womöglich die Ausläufer des Ostaustralischen Stroms?“

„Doktor Kattha.“ Palu trat einen Schritt näher. „Die Kinder sind zu klein, um im Wasser zu überleben. Viel zu klein.“

„Papperlapapp“, schnappte Kattha zurück. „Das sind Ausflüchte, alles Ausflüchte. Du willst mich von meiner Arbeit und meinem Triumph abhalten. Das hättest du wohl gerne.“

Palu blieb stehen. Immerhin bekam sie etwas von dem Schatten ab, den der Schirm warf. Obwohl es erst zehn Uhr am Vormittag war, brannte die Sonne viel zu heiß, um länger als wenige Minuten ohne Schutz darin zu stehen. „Es sind Kleinkinder, Doktor Kattha, hilflose Kleinkinder, die Ihnen keinen Erkenntnisgewinn bringen werden.“

„Mist“, nörgelte nun Cathay. „Die Kinder treiben immer weiter auseinander und Kimi gelingt es nicht, auch nur eine der Mütter ins Bild zu bringen. Sobald eine Bewegung wahrgenommen wird, ist sie auch schon vorbei. Kein Fuß, keine Hand, kein Gesicht im Bild. Sie kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob es sich wirklich um eine der Mütter handelt, oder ob es vielleicht ein Sportfisch ist, der sich einen Spaß mit der Deep Down Low erlaubt.“

„Sie soll das Kind fokussieren, die Mutter wird kommen“, ordnete Kattha an. „Sie müssen viel über die Menschen lernen, Cathay, Sie haben ja von simpelster Psychologie überhaupt keinen Schimmer. Eine Mutter hält sich immer an ihr Kind. Behalten Sie das Kind im Auge, wird die Mutter zwangsläufig auftauchen.“ Sie schmunzelte. „Was für ein eleganter Wortwitz.“

„Das Licht flackert. Hoffentlich fällt es nicht aus. Ohne den Scheinwerfer kann die Kamera nicht aufzeichnen.“ Cathay nahm das Funkgerät zur Hand. „Kimi, was ist mit dem Licht? Unser Bild ist stellenweise schwarz wie die Nacht.“

Nach einigem Rauschen war die Antwort undeutlich zu hören: „Probleme mit der Technik.“ Es knackte und knisterte. „Irgendwas stimmt nicht.“

„Welche Probleme genau?“, wollte Cathay wissen und Kattha drehte sich zu ihr: „Sie soll prüfen, ob Sabotage vorliegt.“

„Sabotage?“ Cathay schürzte die Lippen und zog die Nase kraus. „Wie kommen Sie auf Sabotage?“

Kattha rollte die Augen, ohne ihr immerzu breites Lächeln zu verlieren. „Mütter, die nicht im Bild erscheinen und offenbar nicht gefilmt werden möchten. Ein allem Anschein nach totes Kind. Ein brandneues Tauchboot mit technischen Problemen, das von einer der besten Tauchbootpilotinnen weltweit gelenkt wird. Cathay, zählen Sie zwei und zwei zusammen.“ Sie schaute auf ihre Finger, wo sie die Argumente mitgezählt hatte. „In diesem Fall sollten Sie eher drei und drei zusammenzählen.“

Palu konnte es verstehen. Es war eine Sache, das eigene Kind an den Ozean zu verlieren, wenn der Wangsok gemacht werden musste. Es war eine völlig andere Sache, wenn eine außenstehende verrückte Wissenschaftlerin diese Situation absichtlich und viel zu früh heraufbeschwor.

Mit einem kaum hörbaren Schwappen tauchte Betas toter Körper auf. Sie trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser. An ihrer Körperseite klaffte nicht nur im Stoff der Bluse ein gewaltiges Loch, es erstreckte sich auch auf ihren Körper. Die Schüsse, die auf gut Glück ins Meer abgegeben worden waren, hatten ihr Ziel erreicht. Mittlerweile war die Blutspur verschwunden und die Fische kamen, um an der Toten zu knabbern.

Beta hinterließ zwei Söhne, von denen einer, den Katthas Gehilfin ins Wasser geworfen hatte, bestimmt tot war. Söhne hatten seit jeher keine guten Chancen, den Wangsok zu bestehen. Bei Mädchen lag die Chance auf Erfolg bei etwa dreiundneunzig Prozent, die Jungs gingen zu neunzig Prozent unter und kamen nicht mehr hoch. Deshalb weinten die Mütter von Söhnen so sehr, wenn sie ihre Söhne nach der Geburt in die Arme schlossen.

Ihre eigene Mutter, erinnerte sich Palu, hatte sieben Kinder zur Welt gebracht. Zwei Mädchen und fünf Jungs. Palu war zuerst geboren und erinnerte sich an die Jungs, die danach kamen. An den ersten Bruder hatte sie kaum noch Erinnerung, da war sie selbst zu klein. Sie sah ihn am Strand mit den Muscheln spielen und herzhaft über etwas lachen, das sie angestellt hatte. Vielleicht hatte sie ihm Sand über den Kopf gekippt oder sein Einsiedlerkrebs war mit seiner Muschel verschwunden. Sie wusste den Grund für sein Lachen nicht mehr, aber diese Szene war die einzige, die sie an ihren ersten Bruder erinnerte. Der zweite Bruder war bereits geboren, als die Mutter mit dem ersten Bruder ins Wasser ging und eine Stunde später allein wieder auftauchte. Das Dorf bedauerte sie, schloss sie tröstend in die Arme und wischte ihr die Tränen weg, die über die Wangen liefen. Sie hob den zweiten Bruder an die Brust und warf einen beschwörenden Blick zum Himmel, dessen Botschaft allen klar war: „Wer auch immer über uns wacht, lass dieses Kind nicht auch im Meer bleiben.“

Als der zweite Bruder gut laufen konnte und getestet wurde, tauchte die Mutter wieder allein auf. Elias. Palu erinnerte sich an den Namen ihres zweiten Bruders, ohne Bilder von ihm im Kopf zu haben. Sie konnte nicht sagen, wie sein Gesicht ausgesehen hatte. Elias. Sie wusste, wie die Stimme der Mutter sich anhörte, wenn sie nach Elias rief. Er trieb sich viel auf der Insel herum und musste immerzu gerufen werden.

Brian war der dritte Bruder. Rund um die Zeit seiner Geburt lernte sie Lesen und Schreiben, sie konnte es perfekt, als der vierte Bruder zur Welt kam und die Mutter sich nach der Geburt grämte, weil es wieder ein Junge war. „Ein Bub“, seufzte sie. „Es kommen nur Buben zur Welt. Ach, ich habe keine Kraft mehr, sie alle im Meer ertrinken zu sehen.“ Dieser Bruder wurde von allen nur Bub gerufen. „Ich gebe ihm einen richtigen Namen“, beschloss die Mutter, „wenn er den Wangsok überstanden hat.“

Von ihren fünf Söhnen überlebte keiner den Test und auch die Schwester, die das letzte Kind ihrer Mutter war, kam nicht aus dem Meer zurück. Sie hieß Scarlet und war ein bildhübsches Mädchen mit blauen Augen und schwarzem Haar. Sie lachte fröhlich, war stets heiter und sie weinte nie. Sie begann früh zu laufen und die Mutter war zuversichtlich, was den Wangsok betraf. „Nur eines von zehn Mädchen bleibt im Meer. Unsere Scarlet wird wiederkommen.“ Sie kam nicht wieder. Die Mutter tauchte nach einer Stunde allein aus dem Meer auf. Sie weinte bitterlich und obwohl sie mitten im Leben stand, wollte sie keine weiteren Kinder bekommen.

Einmal nahm sie Palu in den Arm und drückte sie fest. „Es soll so sein. Du bist mein einziges Kind, meine einzige Tochter, meine Zukunft.“

Sie lebten gemeinsam in der Hütte, genossen die Tage und erst nach dem Tod der Mutter verließ Palu die Insel für eine ganze Weile. Herzversagen. Das tiefe Hinabtauchen und das Atmen unter Wasser kosteten mehr Kraft als gut war für ein Herz. Viele Motu-Frauen starben viel zu jung an Herzversagen. Sie tauchten ab, um in der Tiefe die Schätze der Natur zu finden, und bezahlten dafür. Wenn man die Leichen untersuchte, war ein vergrößertes Herz immer zu finden. Erst wuchs es unter der Belastung, schließlich stellte es seine Arbeit ein, je mehr getaucht wurde, desto früher. Jeder Tauchgang schien eine bestimmte Anzahl Lebensjahre zu kosten.

An ihren eigenen Wangsok erinnerte Palu sich überdeutlich. Nicht an Angst oder Schrecken oder eine Gefahr, sondern an das grenzenlose Gefühl der Erleichterung, als die Luft aus ihrer Lunge wich und dem Wasser Platz machte. Plötzlich kostete es keine Mühe mehr unter Wasser zu bleiben. Es war kinderleicht. Ein Schweben, ein Tanzen, ein traumartiges Verweilen. Sie spürte, wie mit jedem Atemzug ihre Brust abkühlte und ihr Körper sich langsam an die kühlere Umgebung anpasste. Es machte ihr keine Angst. Sie fasste die Hand ihrer Mutter, lachte glucksend unter Wasser und ließ sich von ihr über die Riffkante nach unten ins Dunkle ziehen. Ein Hai patrouillierte vor dem Abhang und warf ihnen einen kurzen Blick zu. Die Anemonenfische wirkten in der Tiefe nicht orange und weiß, sondern dunkelblau und hellgrau. Sie zwinkerten Palu zu und schienen zu lachen. Delfine schauten vorbei. Es waren die Delfine, die Palu am besten in Erinnerung waren. An jenem Tag ließen sie sich anfassen und Palu würde niemals im Leben vergessen, wie unglaublich samtig weich die Haut der Delfine sich anfühlte.

Keinen Moment lang spürte sie Angst oder Misstrauen. Das Wasser umschloss sie, es trug sie, es hielt sie fest. Das Meer war wie eine zweite Mutter, die sich um sie kümmerte. Es gab keinen Grund für Panik oder Argwohn, es gab nur schwereloses Sein und grenzenloses Glück. Diese Erinnerung gehörte zu den kostbarsten, die Palu in ihrem Herzen trug.

„So ein Mist“, schimpfte Kattha und riss Palu damit aus ihrer verträumten Erinnerung. „Das geht hier alles schief. Niemand tut, was er soll, alles sträubt sich gegen meine Vorgaben.“ Sie knirschte mit den Zähnen und grummelte vor sich hin. „Wenn diese Frauen auftauchen, muss ich ein ernstes Wörtchen mit ihnen sprechen. So geht es nicht. So kann ich nicht arbeiten. Auf diese Weise wird das nix mit meinen Forschungen.“

Kapitel 2

Wie eine Rückblende kehrte das Gesicht ihrer Mutter zurück in ihr Gedächtnis. Palu erinnerte sich an den erleichterten Ausdruck in den Augen der Mutter, an das zarte Lächeln um ihre Lippen, an den festen Druck der Umarmung, als Palu die Augen staunend aufriss und die Meereswelt wie ein Geschenk in sich aufnahm. Wangsok, die Atmung, funktionierte. Die Mutter wirkte leicht und unbeschwert, verspielt, gelassen und neugierig. Das lange schwarze Haar tanzte um ihren Kopf, es wölkte sich wie Seide. In diesem Moment glaubte Palu zu wissen, woher die Legenden von den Meerjungfrauen kamen.

So viele Wangsoks hatte Palu in ihrem Leben gesehen. Sie hatte Motu verlassen, um es nicht mehr sehen zu müssen, und war zurückgekommen, weil Motu trotz der Wangsoks ihre Heimat, ihr Zuhause, ihr Leben war.

„Du hast keine Kinder“, stellte Ahanai, die Dorfchefin, einmal fest. „Warum hast du keine Kinder?“

Palu schob es auf die lange Zeit im Ausland. „Ich habe in den USA studiert und war Ärztin in Deutschland, Sri Lanka und China. Zurück in Motu war meine Zeit für Kinder abgelaufen.“

Ahanai schien diesen Einwand wegwischen zu wollen. „Du bist grad vierzig Jahre und lange nicht zu alt für Kinder. Nimm dir einen Mann und bekomme Kinder. Es wäre schade, wenn deine schönen Augen nicht in die nächste Generation gelangen würden. Es ist heutzutage nicht unüblich, erst nach dem vierzigsten Geburtstag an Kinder zu denken. Das geht. Notfalls hilft man mit ein bisschen Medizin nach. Ich habe von einer Frau gelesen, die hatte Wechseljahre, als sie schwanger wurde.“

So viele Kinder hatte sie sterben sehen mit vollgelaufenen Lungen. Die toten Augen, die aus den kleinen Köpfen quollen, gingen ihr nicht aus dem Sinn. Sie träumte von den winzigen Händchen, die sich an ein Leben klammerten, das es nicht für alle Motu gab. Die Jungs starben so oft und zu ertrinken war kein schöner Tod. Immer wieder glaubte Palu in den Gesichtern die Qual zu erkennen, die das Ertrinken mit sich brachte.