5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ZEMP Golden Goose GmbH

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

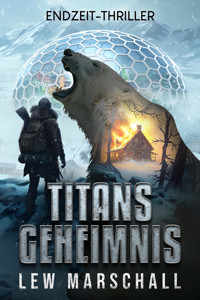

Überleben. Rache. Hoffnung. Die eiszeitliche Apokalypse kennt keine Gnade. Im Jahr 2082 kämpft Benjamin Fink nur noch ums Überleben. Einst war er mächtiger CEO eines Ölkonzerns – heute haust er einsam und verbittert in einer Berghütte, verfolgt von Schuldgefühlen wegen seiner Vergangenheit. Als marodierende Plünderer seine Unterkunft niederbrennen und seinen lebensnotwendigen Wasserfilter zerstören, bleibt ihm nur ein Weg: Rache. Begleitet von Titan, der mehr oder weniger hilfreichen Spielzeug-AI seines Sohnes, die ihn mit vorlauten Sprüchen auf Trab hält, folgt Ben einer gefährlichen Spur in die abgeschottete Kuppelstadt München. Hier, in einer der letzten Zufluchtsstätten der Menschheit, kämpfen die Bewohner nicht nur gegen die tödliche Eiszeit, sondern auch gegen Mikroplastik, PFAS und giftige Chemikalien, die sie unfruchtbar gemacht haben. Doch München ist nur ein vermeintlich sicherer Hafen: Unter den gläsernen Kuppeln warten auch jene, die Ben für seine Sünden zur Rechenschaft ziehen wollen – nach einem Gesetz, das seinen Tod bedeutet. In einer unerbittlichen Welt zwischen gnadenlosem Überlebenskampf und zynischem Humor entdeckt Ben etwas, das weit mehr sein könnte als nur ein letzter Funke Hoffnung. Kann er seiner Vergangenheit entkommen, bevor ihn seine Taten endgültig einholen? Oder ist sein Schicksal längst besiegelt? »Titans Geheimnis« ist ein packender Endzeit-Thriller voller Action, Spannung und unerwarteter Wendungen. Perfekt für Fans von dystopischen Welten und kompromisslosen Geschichten über Überleben, Vergeltung und Hoffnung. Dieser Roman gilt als Climate Fiction oder Ökothriller.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

TITANS GEHEIMNIS

EIN ENDZEIT-THRILLER

LEW MARSCHALL

// 1. Auflage 2025

// Copyright © 2025 Lew Marschall

// All rights reserved.

// Website: lewmarschall.com

// Lektorat: Alina Schüttler

// Korrektor: Klaus Kohlmeier (https://fehtex.de/)

// Coverillustration: AstroSheep Art

// Illustration: Landkarte Patrick Pissang

// Testleser: Janine, Marie, Marvin, Rebecca, Melanie, Martina, Johannes, Frank, Fabian

// ISBN E-Book: 978-3-910747-18-0, 978-3-819461-27-9

// ISBN Hardcover: 978-3-910747-20-3

// Buch erschienen bei: ZEMP Golden Goose GmbH, Salachweg 18a, 86807 Buchloe, Bayern

// Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

// Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Triggerwarnungen nehmen auf Menschen mit traumatischen Erfahrungen Rücksicht. Aus subjektiver Sicht können diese Trigger von Bedeutung sein oder nicht, unabhängig davon, in welchem Kontext oder Medium sie sich finden. Auch fiktive Texte, wie dieser Roman, können triggern. Wir weisen deshalb an dieser Stelle auf Trigger im vorliegenden Buch hin.

Die Geschichte konfrontiert dich mit Gewalt, Rauchen, Folter, Kindesentführung und Sex.

Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion.

Alle beschriebenen Personen, Organisationen, Orte und Ereignisse entstammen der Fantasie des Autors oder werden fiktiv verwendet.

Ähnlichkeiten zu realen Personen, Institutionen oder Begebenheiten sind unbeabsichtigt und rein zufällig.

Rezensionen sind die größte und sinnvollste Unterstützung. Wenn du das Buch durchgelesen hast, bitte hinterlasse mir eine solche auf der Buchplattform deines Vertrauens.

Lieben Dank im Voraus! Für ein gutes Karma.

Für Anatoly, Freund und CEO.

INHALT

1. Prolog

2. Wächter

3. Urgewalt

Leos Psychologisches Tagebuch

4. Stapfer

5. Jötunn

6. Blutiger Schnee

7. Umweltminister

Zeitungsartikel – Flucht der Ultrareichen

8. Geheul

9. Helikopter

10. Strafe

11. Schrankwand

12. Knäckebrot

Osterspaziergang

13. Tummo

14. Hoffnungsglück

15. Kuppelstadt

Sinnlos

16. Iltis

17. Trümmertrupp Stahlwolle

18. Vladimir

19. Neue Welt

20. Mont Blanc

21. Pumpen

22. Taschenwärmer

Ohne Titel

23. Ben Hur

24. Nostalgie

25. Kirschen

Dramatis Personae

Glossar

Was-es-heute-schon-gibt-Liste

Leseprobe: Der Fluch des schwarzen Phönix (Band 1 der Heirs-of-the-Phoenix-Saga)

Bücher von Lew Marschall

Nachwort des Autors

PROLOG

18. AUGUST 2056, ATLANTISCHER OZEAN

Jaulend kämpft der Jet mit dem Sturm.

Josh schielt zwischen den beiden Piloten hindurch auf die Gewitterzelle vor ihnen. Grauschwarze Wolken hängen im Himmel wie eine Flotte Sternzerstörer. Für einen Moment leuchtet das Cockpit auf. Ein zuckender Blitz – viel zu nah! Vor Schreck hebt Josh die Hand vors Gesicht. Stöhnend klammert er sich an die Schultergurte, weil sein Sitz ihn durchschüttelt wie ein wildgewordener Droide.

Wann hört das blöde Unwetter endlich auf?

Heute bereut er es, immer im Cockpit sitzen zu dürfen. Normalerweise findet er es aufregend, aber jetzt wünschte er, Mutter streichele seine Hand. Mit einem Seufzen schaut er auf die Tür zum Passagierbereich direkt neben ihm.

»Alles klar, mein Junge?« Emma, die Kapitänin, dreht sich zu ihm um. »Brauchst keine Angst zu haben. Die Maschine ist zwar klein, aber ein Kraftpaket.«

Josh nickt so heftig, dass ihm die zu großen Kopfhörer verrutschen. Luftholen ist schwierig, als würge ihn ein Sithlord mit seinem Machtgriff.

»Wie alt bist du? Du erinnerst mich an meinen Sohn.«

Die Frage beruhigt ihn etwas, weil er die Antwort kennt. Langsam lässt der Bösewicht von seinem Hals ab. »Acht.«

»Da!« Emma tippt den Co-Piloten an, zeigt auf etwas in der Ferne, woraufhin der Angesprochene nickt. Dann schaut sie wieder lächelnd zu Josh. »Mutig von dir, bei uns zu bleiben. Willst du auch mal Pilot werden?«

»Ja.« Natürlich ist er mutig. Sein Vater wäre stolz auf ihn, aber der ist ja nicht hier. Immer muss er arbeiten – so viel, dass er ständig schimpft. Über alles und jeden.

Josh hätte ihm gerne von dem Tor erzählt, dass er geschossen hat. Im hinteren Teil des Jets warten aber nur seine Mutter und seine Schwester, die sich bestimmt schon in den Arm genommen haben.

Der Sitz unter ihm zittert, als sie in einen riesigen Wattebausch eintauchen, der ihnen jegliche Sicht nimmt. Er ballt die Fäuste und schaut dem Sturm trotzig entgegen. Sein Mund ist staubtrocken.

Das Flugzeug ächzt und knarrt, als es sich weiter in die Höhe quält. Hektisch drehen die Piloten an den Schaltern und geben Funksprüche durch, bis sie endlich der Watte entkommen und wieder freie Sicht auf die Gewitterfront haben.

Josh schluckt. Ob die Piloten Angst haben? Ein komisches Kribbeln im Bauch piesackt ihn, als er die Frau und den Mann mustert. Eine rote Lampe blinkt und piepst laut. Mit zittriger Hand schaltet der Co-Pilot den Lärm ab und gibt eine Meldung über sein Mikrofon durch: »… Pan-Pan, Treibstoffnotfall!«

Was heißt das? Wieso Notfall? Gebannt starrt Josh in das ernste Gesicht des Co-Piloten. Hätte er doch nur Titan dabei. Sein Tamagotchi hätte einen guten Ratschlag für die Piloten gehabt, schließlich läuft darauf die neueste KI. »Titan weiß immer Rat, selbst gegen Gewitter …«, flüstert er.

Aber sein Vater hat es ihm heute Morgen weggenommen, um ihn zu bestrafen. Wie soll er den ganzen Urlaub ohne Titan auskommen? Das ist so ungerecht. Er beißt die Zähne aufeinander und kämpft gegen die Tränen.

Mit flinken Fingern drückt Emma ein paar Knöpfe und klopft auf die Scheibe eines Instruments am Cockpit. »Mayday, Mayday, Mayday! Hier D-LUHCS. Erbitten Landeanweisung für Lanzarote. Kerosin im kritischen Bereich. Kommen!« Sie spricht, als hätte sie es eilig.

Über das Headset hört Josh auch die eingehende Antwort. »D-LUHCS, Negativ, Lanzarote ist geschlossen! Ich wiederhole: Lanzarote ist geschlossen.« Einen Moment Stille. »Bestätigen Sie.«

Warum holt Mutter ihn nicht nach hinten zu sich? Die Hand des Sithlords wird zur Kralle und zerquetscht Joshs Brustkorb. Wo blieb der Jedi, um ihn zu retten?

Emma schlägt mit der Faust auf die Lehne ihres Sitzes. »Negativ! Erbitten Anweisungen.«

»Melden Sie Ihre Situation.«

»Hier D-LUHCS. Geplante Landung war La Palma. Wir umfliegen Gewitterzellen weiträumig und erbitten Landeanweisung. Kommen.«

Ein Rauschen in der Leitung.

Der Co-Pilot zeigt auf eine Insel rechts vor ihnen. »Habe Lanzarote in Sicht. Madrid Control: Erbitten erneut Landeerlaubnis für Lanzarote. Kommen.«

Rauschen.

»Hier D-LUHCS! Madrid Control, wie verstehen Sie mich? Worte doppelt!«

Es knackt. Eine Stimme erklingt, überlagert vom Rauschen: »Achtung … haben … Tsunami … Wenden Sie!«

Unverzüglich reißt Emma die Maschine herum, sodass der Sicherheitsgurt Josh schmerzhaft in die Schultern schneidet. Will der Sithlord ihr Flugzeug zum Absturz bringen? Heiße Tränen tropfen vom Kinn auf seinen Hoodie.

»Hier spricht die Kapitänin«, sagt Emma mit fester Stimme über den Bordfunk. »Es tut mir leid, Frau Fink, aber wir müssen wenden. Ich werde versuchen, die Küste zu erreichen. Cabin Crew … bereiten Sie alles für eine Notwasserung vor.«

Zwischen Joshs Beinen kribbelt es heftig, als müsse er dringend aufs Klo. Er presst dagegen an. Was ist los? Warum machen die so ein Theater? Es ist nur ein Gewitter. Sie landen gleich – so wie immer.

Der Jet taucht heulend in eine schwarze Wolke ein.

Plötzlich ist es dunkel.

Schreiend presst sich Josh in den Sitz.

»Alles gut, mein Junge!« Der Co-Pilot sieht ihn an. In seinen geröteten Augen stehen Tränen. »Wir schaffen das.«

Josh nickt, will es glauben. Sein Vater hat noch nie geweint.

Schon zum zweiten Mal wiederholt Emma: »Madrid Control. D-LUHCS hier, wir wenden. Neuer Zielort ist El Quatia an der Küste von Marokko. Ich wiederhole: Neuer Zielort ist El Quatia. Haben Sie uns auf dem Schirm? Kommen.«

Zur Antwort erhalten sie nur ein Knirschen.

Josh greift nach dem Verschluss seines Gurtes, fummelt daran herum. Wie geht das auf? »Ich will zu meiner Mama!«

»Du kannst dich jetzt nicht abschnallen, Josh!«, ruft Emma.

Das Surren der Turbinen verstummt. Einen Moment lang ist es mucksmäuschenstill wie in einem Jedi-Tempel.

»Wir sind leer«, sagt der Co-Pilot.

Ein Knall an der Außenhaut.

Josh zuckt zusammen. Sein Kopf schlägt mehrfach gegen die Rückenlehne, als die Maschine heftig durchgerüttelt wird.

Wind jault auf, gefolgt von einem Donnerschlag.

Es riecht nach durchgeschmorten Kabeln.

Josh keucht, verschluckt sich. Sein Kopf dröhnt.

Im Sichtfenster der Piloten erscheinen die dunklen Wellen des Meeres, das immer näher kommt.

»Hochziehen!«, ruft Emma.

Beide Piloten reißen am Ruder des Jets.

»Küste in Sicht«, presst der Co-Pilot hervor.

Gebannt starrt Josh auf das Meer. Es schäumt, düster greifen die Wellenberge nach ihnen.

Erneut rumpelt die Maschine und macht einen Hüpfer. Für einen kurzen Moment sind die Gurte entspannt, sodass Josh sie öffnen kann. Er wird aus dem Sitz gerissen. Im letzten Moment dreht er sich ein und donnert mit der Schulter voran gegen die Plastikwand vor ihm. Der Schmerz beißt in seinen Nacken und zwickt in seinen Zähnen. Hektisch öffnet er die Tür zum Passagierbereich.

»Josh! Nein!« Emma greift nach ihm. Zu spät.

Der Steward presst sich in den ersten Sitz, das Gesicht verzerrt wie ein Gruselclown.

»Josh, mein Liebling!« Seine Mutter sitzt in der nächsten Reihe und versucht zu lächeln, obwohl ihre Lippen beben. An ihren Arm klammert sich seine Schwester Melissa.

»Mama!« Josh läuft auf sie zu. Er wankt, stolpert und schlägt der Länge nach auf.

Die Maschine dreht bei, wodurch Josh auf der anderen Seite unter die Sitze rutscht. Mit aller Kraft greift er nach einem Polster, zieht sich daran hoch und erreicht die ausgestreckte Hand seiner Mutter.

Sofort nimmt sie ihn in den Arm. »Alles wird gut.« Ihre Stimme und ihr Duft beruhigen ihn; die Angst schmilzt, das Zittern ebbt ab.

»Was ist das?«, schreit seine Schwester und fuchtelt panisch mit der Hand zum Fenster. Dort rollt eine Welle heran, deren Gischt die Wolken zu berühren scheint.

»Mama?« Verunsichert schaut Josh zu seiner Mutter.

Sie schließt die Augen und drückt ihn sowie Melissa fest an sich. »Ich liebe euch.«

Ein ohrenbetäubender Knall.

Wie von der Macht eines Sithlords angezogen, kracht die Riesenwelle gegen den Jet und dunkles Wasser umspült die Fenster.

Stille.

Ein kräftiger Ruck fährt durch die Maschine; es riecht nach Salzwasser; verbranntem Metall.

»Josh!« – Mutter!

Sein Hilferuf bleibt ihm im Hals stecken. Oben und unten verschmelzen zu einem Brei, als er fortgerissen wird und gegen die Decke kracht.

WÄCHTER

07. JANUAR 2082, ALPEN

Manchmal glaubte Ben, er wäre ein Mörder und einfach so davongekommen. Wahrscheinlich umgab die gesamte Erde ein Eisschild, das die Menschheit in die Knie gezwungen und in weiten Teilen ausgerottet hatte. Nur weil seine Firma – damals, als noch alles in Ordnung war – Unmengen an Geld abgeworfen hatte, hatte er sich eine apokalypsesichere Berghütte bauen lassen.

Der beißende Wind der bayerischen Voralpen zerrte wie ein hungriger Wolf an Bens Anorak. Ungeschickt schob er die Kapuze auf den Kopf zurück, seine tauben Finger in dicken Fellhandschuhen gefangen.

Schon als Kind hatte er Stürme gehasst, weil seine Eltern so oft davon gesprochen hatten, wie ungewöhnlich stark und häufig sie waren. Und weil ihre tosende Gewalt ihn geängstigt hatte. Das musste um 2032 gewesen sein. Damals war er acht Jahre alt gewesen. Auch fünfzig Jahre später hatte sich seine Meinung nicht geändert, aber der Sturm: Er blies kälter – so kalt, dass ihm die Ohrläppchen einfrieren würden, hätte er noch welche gehabt. Vor ein paar Jahren waren sie abgebrochen, nachdem der Frost an ihnen geknabbert hatte.

Eisiger Wind blies Ben ins Gesicht, ließ seine Wangen schmerzhaft kribbeln und vertrieb die Erinnerungen. Vorsichtig setzte er seine Stiefel in den harten Schnee des Gletschers, der sich wie ein funkelndes Band aus Eis unter ihm ausstreckte. Normalerweise achtete er auf das Knirschen unter seiner Sohle, um sicheren von tückischem Schnee zu unterscheiden, aber der Sturm toste ungewöhnlich stark in seinen Ohren. Er vernahm allein das rieselnde Geräusch der Eiskristalle, die sich wütend gegen seine Schneebrille warfen. Deswegen verließ er sich auf seine Intuition. Den Weg zum Paradies kannte er zwar auswendig, doch das würde ihm auch nicht helfen, rutschte er aus Versehen in eine Gletscherspalte.

Erleichtert atmete er aus, als sein Ziel endlich auftauchte. Es lag direkt unter einem meterlangen Felsen, den der Gletscher wie einen Zeigefinger aufgestellt hatte.

Verschnaufen! Noch einhundert Meter. In dieser Eishölle hätten es fünfzig Kilometer sein können. Es änderte nichts, er benötigte dringend Frischwasser und seine Pflanzen ihre Pflege.

Ein Windstoß verfing sich im Anorak und im Rucksack.

Bens Füße verloren an Halt, er ruderte mit den Armen und machte einen Schritt zur Seite, damit er nicht stürzte. Knietief rutschte sein linkes Bein in eine Spalte. Neben dem Sturm tobte nun auch der Puls in seinen Ohren. Steckte er fest, wäre das sein Todesurteil. Er stemmte sein rechtes Knie auf die Eisschicht und die gnadenlose Kälte des Gletschers strömte durch die Schichten seiner Hosen. Mit vor sich aufgestellten Händen zog er sein linkes Bein an.

Nutzlos.

Sein Fuß klemmte in der Spalte wie in einem titanischen Schraubstock.

Ben ließ den Kopf hängen und gönnte sich einen Moment zum Verschnaufen. Angst verstopfte ihm den Hals und er versuchte, sie herunterzuschlucken. Vergeblich. Er hielt die Luft an. Was hatte ihm sein Lehrmeister Sonny immer wieder eingebläut? Wenn er glaubte, am Ende zu sein, hatte er noch mindestens vierzig Prozent Reserve im Tank.

Ben nahm einen tiefen Atemzug, der wie Feuer brannte, krallte die Zehen in den Schuh und zog das linke Knie in Richtung Brust. Widerstand. Volle Konzentration. Vor Anstrengung glühte sein Kopf. Noch einmal kräftig rucken – und Freiheit.

Knarzend löste sich der Stiefel, Ben stöhnte vor Überraschung und fiel auf die Seite.

Als er sich hochstemmte, scheuerte die durchgeschwitzte Unterwäsche über seine Haut. Weiter jetzt. Jeder Schritt brachte ihn einen halben Meter voran, also zählte er sie. Bei zweihundert wäre er da. Doch das Heben seiner Knie strengte ihn an wie ein zweistündiges Jeet-Kune-Do-Training, das selbst Bruce Lee in Verlegenheit gebracht hätte. Wurde er weich oder alt? Nein, er hatte sich nie besser gefühlt, obwohl er bald sechzig werden würde. Ironischerweise wuchs seine Kraft, während die Erde starb. Mittlerweile glaubte er, dass der menschliche Körper die täglichen Qualen brauchte. Die beschwerlichen Wege, um an Wasser und Essen zu kommen; lange Zeiten ohne regelmäßige Nahrung. Er runzelte die Stirn. Wann hatte er das letzte Mal eine Erkältung gehabt?

Wie Zement verwandelte die Kälte Bens nasse Unterkleidung in einen Stein. Würde er sein Ziel in den nächsten Minuten nicht erreichen, wäre seine jahrelange Glückssträhne vorüber – ungeachtet aller gewonnenen Kraft.

Ein Knacken so laut, dass es den Sturm übertönte, schoss den eisigen Fluss hinauf.

Verflucht! Wo war das hergekommen? Hektisch drehte er sich um und spähte in tosende Schneewirbel. Mal wieder hatte er sich von seinen Gedanken ablenken lassen. Ein Überbleibsel aus seiner Jugend, in der die Menschen zu oft darüber nachgedacht hatten, warum es ihnen schlechter ging als dem Nachbarn.

Unter seinen Stiefeln bebte das Eis. Das war gar nicht gut! Mit schnellen Schritten kämpfte er sich voran und löste die Eispickel vom Gürtel. Bewegung unter ihm.

Abspringen!

Doch zu spät – hüfttief sank er ein. Hastig drosch er die Eispickel vor sich in den Untergrund und zog sich schnaufend daran hinaus. Seine Unterarme verhärteten und seine Finger verkrampften.

Ohne dass ihn jemand hören würde, brüllte er seine Pein in den Sturm.

Der Wind blies Ben erneut die Kapuze vom Kopf, als wollte er ihn verhöhnen. Bissig fuhr der Frost in seine Augen und ließ sie tränen. Die kleinen Perlen gefroren auf seinem Jochbein.

Ben robbte auf der noch stabilen Schicht des Schneebretts voran, um eine der blankgewehten Eisschichten des Gletschers zu erreichen. Unter ihm knisterte und knarzte es. Als Kind hatte er diesen Nachtisch mit gebräuntem Zucker darauf geliebt, der so schön geknackt hatte, wenn er den Löffel hinein gestochen hatte. Verdammte Gedanken. Er musste von dem Schneebrett runter, bevor es mit Vollgas in die nächste Gletscherspalte rutschte – mit ihm als Passagier.

Ein hell nachhallender Knall.

Dann kreischte der Berg; die Hölle brach los! Links und rechts sackte der Boden weg und Ben wurde mitgerissen. Panisch trieb er seine Eispickel in den wegbrechenden Schnee.

Verflucht, verflucht, verflucht!

Gnade kannte der Gletscher nicht. Bens Eispickel fanden keinen Halt.

Nicht aufgeben; nur eine Prüfung – nicht die Erste, nicht die Letzte.

Die Kälte drang in seinen Schädel.

Wäre er nur nicht bei Sturm losgezogen! Aber der seit zwei Tagen trockene Wasserkanister hatte ihm nicht die Wahl gelassen, noch länger auf das Ende des Sturms zu warten.

In seinem Bauch kribbelte es. Das Gefühl war so anders, so besonders, dass er gleich wusste, was es bedeutete.

Er fiel!

Mit dem Blut voller Adrenalin schnellte er hoch und lief auf der fallenden Eisfläche entlang.

Er sprang in die Eiswand der Gletscherspalte.

Mit allem verbliebenen Saft hieb er die Kletterhilfen in die Kruste. Die rechte prallte ab, doch die linke drang ein.

Ben knallte mit dem Gesicht voran gegen die Eiswand. Der Aufprall trieb ihm jegliche Luft aus den Lungen. Er hechelte, missachtete jeglichen Schmerz und schlug auch den rechten Pickel ins Eis.

Durchatmen. Zumindest kein Absturz. Ein Blick nach unten. Die Eiswand führte hunderte Meter senkrecht in den Tod. Zehn Meter rechts von ihm war das Eis aufgeplatzt und hatte wohl schon vor längerer Zeit einen Schacht gebildet, dem er nach oben folgen könnte. Dort, wo der Eingang zum Paradies wartete.

Er musste es hinbekommen. Sein Projekt durfte nicht scheitern. Es war seine Bestimmung, seine Art, für die Vergangenheit zu sühnen. Frische Energie strömte in seine Muskeln und die Eispickel verrichteten zuverlässig ihre Arbeit. Hochkonzentriert schwang er sich zum Schacht, stemmte sich mit Beinen und Rücken hinein und kletterte. Sein keuchender Atem hallte von der Wand wider, hier hinein wagte sich selbst der Sturm nicht. Ein lang vergessenes Bild tauchte vor seinem inneren Auge auf, wie er aus sechs Metern Höhe in der Kletterhalle abgestürzt war. Sein Partner Patrice hatte nur einen Moment lang nicht aufgepasst …

Keine hilfreichen Gedanken! Noch vierzig Prozent!

Ben kämpfte sich Zentimeter für Zentimeter den Eisschacht hinauf. Oben angekommen, rollte er sich auf die klare Eisfläche in Sicherheit und blieb schnaufend liegen. Sein Brustkorb bebte, schwarze Schneeflocken tanzten vor seinen Augen. Nur einen Moment ausruhen. Dichte Wölkchen stoben aus seinem Mund, als wäre er ein Schornstein. Die hatte er damals zu Tausenden zum Rauchen gebracht.

Ben hob den Kopf, um sich zu orientieren. Die Lawine hatte einen weiteren Weg zu seinem Paradies freigelegt. Er gönnte sich noch ein paar Minuten Erholung, bis ihm die Kälte vollends in die Glieder fuhr.

Als er sich hochhievte und abklopfte, flappte die klamme Unterkleidung gegen seine Haut, was ihm eine unangenehme Gänsehaut verpasste.

Weiter!

Vollkommen verschwitzt und trotzdem zitternd, erreichte er endlich die rettende Spalte, die neben dem Fingerfelsen in den Gletscher führte. Nach dem Absturz glich das Abseilen einem Kinderspiel, weil er genügend Kletterhaken hinterlassen hatte, die er regelmäßig wartete. Schließlich landete er auf dem felsigen Grund unter dem Gletscher. Während er den Klettergurt löste, glitt sein Blick zur Rectenna, einem Satellitenempfänger, dessen Schüssel direkt am Gletscherspalt ausgerichtet war. Ein Geschenk des Himmels? Nein, eher Russlands letztes Energieprojekt. Vor Jahrzehnten ins All geschossen, trug es nun zur Erhaltung einiger weniger Überlebender bei. Die Welt war voller Ironie. Ben überprüfte die Schüssel der Rectenna, indem er mit der Hand darüber glitt. Fühlte sich gut an. Er tätschelte das Gerät und betrat die Höhle.

Falls die Natur vom Zufall lebte, war sein Paradies wohl einer der größten. Schon vor Jahrtausenden musste der Bergkamm unter dem Gletscher abgebrochen sein und hatte eine Art Vordach gebildet, das eine Höhle aufspannte – so als drücke Herkules das Eis nach oben. Die Höhle dehnte sich so weit aus, dass Ben die vielen Kavernen nicht vollständig erkunden konnte, obwohl er sie schon etliche Stunden durchforscht hatte. Nur eines wusste er: Seine Kammer erhitzten Geysire – wie natürliche Wärmepumpen, die sich an der Glut des Erdkerns bedienten.

Ben folgte einem etwa zehn Meter langen Tunnel, der ihn direkt in sein Heiligtum führte. Sanft leuchteten Neonlampen und Wärmestrahler auf die von ihm angelegten Beete und tauchten die Blätter und Halme in ein mildes Licht. Es roch frisch und würzig. Die Blumen standen in voller Blüte. Aus den Lücken eines Kastens neben den Beeten strömten Bienen. Nicht diese gelb-schwarzen, die in seiner Kindheit auf den Honiggläsern abgebildet gewesen waren und nichts zur Pflanzenvielfalt und Stabilität beigetragen hatten – hier schwirrten braune Wildbienen umher.

Sein Paradies hatte eine nahezu elliptische Form von etwa fünfzehn Meter Länge und sechs Metern Breite. Die Felsdecke reichte zehn Meter hoch, was das ausschlaggebende Kriterium für diese Höhle gewesen war, denn Ben pflanzte auch Bäume an.

Nur der Strom durfte ihm nicht ausgehen, doch bis jetzt leistete die Rectenna trotz der hohen Abschirmung durch die Felswand gute Dienste. Der alte russische Energiesatellit funktionierte einfach, so viel musste man ihm lassen.

An der Rückwand der Höhle blinkte das LED-Licht des Akkumulators abwechselnd gelb und grün – alles in Ordnung.

Vorsichtig stellte Ben seinen Rucksack an einem alten Baumstamm ab, wohl ein Überbleibsel aus der Entstehungszeit der Höhle. Nur die Pilze und Flechten nicht stören, die sich daran gütlich taten. Hoffentlich würde er bald ein Exemplar der Pilzsorte finden, die Licht erzeugte. Damit wäre er unabhängiger von technischen Geräten. Titan hatte ihm davon erzählt.

Apropos!

Ben holte das Tamagotchi aus der Innentasche seines Anoraks. Das handgroße Gerät war gelborange gefärbt und sah aus wie ein Eichhörnchen mit einem zum Blitz geformten Schwanz. Als wären sie in Pech getaucht, schimmerten die Spitzen der Ohren schwarz.

»Mahlzeit, Ben«, sagte Titan. »Na, alles fit? Siehst angeschlagen aus.«

Ben lächelte. »Ging mir nie besser.«

»Mit einem Blutstropfen von dir kann ich das checken.«

»Später.« Ben löste den leeren Wasserkanister von seinem Rucksack. Vorsichtig setzte er Stiefelspitze um Stiefelspitze zwischen den Beeten auf, um nichts auf dem Weg zum Wasserfilter zu zertreten. Den Filter hatte er damals zusammen mit zehn weiteren auf einer Auktion in Freising erstanden. Er hatte das Gefühl gehabt – den Instinkt –, dass es eine gute Investition sein würde. Dass andere Menschen um die Technologie gebettelt hatten, um ihren Kindern sauberes Wasser geben zu können, hatte er verdrängt. Heute zerriss es ihm die Seele wie Geier einen Kadaver.

Ben schluckte. Es war sein letzter intakter Filter. »Gib mir einen Statusbericht über unser Paradies.«

»Das ist kein Paradies, du Träumer. Dieses Labyrinth aus Höhlen ist fragil, es könnte jeden Moment einstürzen und uns …«

Ben stellte auf Durchzug.

Neben dem Wasserfilter angekommen, stellte Ben den Kanister ab und setzte sich hin. Das tat gut. Er blickte auf das Display des Tamagotchis. »Status, Titan.«

»Okay.«

Während das Tamagotchi rechnete, sog Ben die warme Luft ein, in der eine blumig-süße Note mitschwang. Voller Stolz betrachtete Ben sein kleines Ökosystem. Die Kräuter reckten tapfer ihre Blüten in die Höhe und die Bienen nahmen diese Einladung freudig summend an.

Bald fror ihm, weswegen er den Rucksack zu sich holte. Als er die dicke Jacke und das Pistolenhalfter ablegte, um endlich die Unterkleidung zu wechseln, erschien Titans Antwort.

Status von Bens Paradies:

Stromversorgung (Rectenna): 34 %.

Temperatur: 15 °C.

Wasserfilter: aktiv.

Pflanzen: Kamille, Brennnessel, Distel, Lupine.

Pilze: Champignon, Igel-Stachelbart.

Insekten: Wildbienen, Spinnen, Käfer.

Ben hob die Brauen. »Die Stromversorgung ist trotz Sturm in Ordnung.«

»Das ist der Vorteil der russischen Satelliten. Sie arbeiten oberhalb der Atmosphäre.«

»Klugscheißer.«

»Du wirst die Welt nicht retten, Ben. Auch nicht mit deinem Schulexperiment hier unten.« Ohne weitere Erklärung blendete Titan die globalen Statistiken ein.

Status von Gaia:

Zustand: Instabil.

Ökologisches Gleichgewicht: 7 %.

Gesundheit des Planeten: 3 %.

Vergiftung des Wassers durch PFAS: 99 %.

Durchschnittstemperatur: -15 °C.

Verlässlichkeit: Schätzung; Datensätze teilweise älter als 10 Jahre.

Gaia. Diesen Namen verdankte die Erde einem Wissenschaftler namens Lovelock, der bereits vor Bens Geburt uralt gewesen war. Zur gleichen Zeit – in der die Reichen zu Superreichen wurden – demonstrierten Bens Eltern für ein umweltzentriertes und moralisches Handeln der Politiker.

Ben hatte die Klimaangst seiner Eltern genervt, weswegen er nach dem Abitur für ein paar Jahre zum Militär gegangen war – Gebirgsjägerausbildung in Mittenwald. Die Niederschlagung des Aufstands wegen des Wassermangels am Gardasee in 2043 würde er zwar am liebsten vergessen, aber er hatte dort auch seine Sarah kennengelernt. Er schüttelte den Kopf, um die Erinnerung an das knatternde G36-Sturmgewehr zu vertreiben.

»Zumindest schadet es niemandem, was ich hier aufbaue.«

»Wer weiß das schon?« Titan ließ seinen orangenen Blitzschwanz blinken. »Du musst mich bald aufladen.«

»Weil du so hilfreich bist?«

»Damit ich weiter blinken kann.«

Ben verdrehte die Augen, erhob sich und ging zum selbstgebauten Akku, an dem ein freies Kabel für Titan herausbaumelte. Er strich über den aus Röhren bestehenden Speicher und steckte das Tamagotchi ein.

»Herrlich«, sagte Titan. »So gut!«

»Schaufel nicht alles in dich rein. Iss langsam.«

Das Gerät fiepste. »Ja, Papa.« Wobei es das letzte Wort wie ein genervter Jugendlicher betonte. »Wolltest du nicht die Kapazität erhöhen?«

Ben strich sich übers Kinn. »Dafür müsste ich mehr E-Pipes finden.« Natürlich erinnerte er sich an die Mülldeponie, wo er Hunderte stäbchenförmige Pfeifen gefunden hatte. In den Dingern steckten die wertvollsten Materialien, inklusive eines Akkus. Die Behälter enthielten manchmal sogar noch eine kleine Menge Nikotin.

Ben schmachtete es nach einer Zigarette. Wann hatte er die letzte geraucht?

Um sich abzulenken, hockte er sich vor seinen improvisierten Speicher. Die tausend Röhrchen bildeten einen ordentlichen Akku, der nach Green Apple und Spearmint duftete, was einige der Bienen verwirrte, die das Gerät ansteuerten. Sorgfältig überprüfte er alle Kabel.

»Ich fülle unser Wasser auf.«

»Für mich nicht, danke«, sagte Titan.

»Schon klar.«

Vorsichtig balancierte Ben über das Geröll, um nicht auf die Komposterde zu treten, die er unter Mühen hergestellt hatte. Aus dem brummenden Wasserfilter ragte eine schlanke, warme Röhre, die durch einen Spalt in der Höhlendecke ins Gletschereis stieß. Das geschmolzene Wasser floss in das Gerät aus grauem Kunststoff, wo bakteriell angereicherte Aktivkohle und eine chipbetriebene biochemische Einheit die PFAS sowie die radioaktiven Anteile aus dem Wasser filterten.

Trinkwasser erhielt man nur auf diese Weise; Abkochen war schon seit den dreißiger Jahren selbst bei Leitungswasser nicht mehr ausreichend gewesen. Nitraten, Mikroplastik und PFAS sei Dank.

Ben stellte seinen Kanister unter den Hahn und drehte ihn auf. In der Zwischenzeit holte er einen Messbecher, den er ebenfalls auffüllte. Mit diesem goss er die Lupinen und Disteln. Versteckt zwischen den Blättern und Stacheln fiel ihm ein Häufchen Erde ins Auge.

»Schau mal, Titan!«

»Stör mich nicht, während ich meine Transistoren massiere.«

Die Hand zu einer Schale geformt, nahm er etwas Erde auf und roch daran. Herb wie Tannennadeln. Plötzlich brannte seine Haut. Kleine Insekten krabbelten um seine Finger, einige unter seinen Ärmel. Er sprang auf und schüttelte sich. Hektisch zog er sich aus, aber mit einem riesigen Lächeln im Gesicht. Es war unglaublich. Ohne es geplant zu haben, hatten diese wunderbaren Tiere in seinem Paradies ein Zuhause gefunden.

»Ameisen, Titan! Wir haben Ameisen. Das da ist ihr Haufen.«

»Igitt! Halt sie fern von mir. Die pissen mir auf die Schaltkreise.«

»Quatsch. Die haben Angst vor mächtigen Tamagotchis. Du darfst nur nicht blinken.«

»Meinst du?«

»Ja, klar.« Vorsichtig setzte Ben alle Ameisen zurück auf den Boden. Aus dem Rucksack fischte er trockene Kleidung, in die er schlüpfte. Erneut füllte er den Messbecher und goss Wasser an die Wurzeln des kleinen Kirschbaums, den Ben aus einem Kirschkern gezogen hatte. Zwar hatte der Baum Blätter gebildet, aber trotz der Pflege noch keine einzige Blüte.

»Wir könnten die Temperatur erhöhen, damit er endlich Blüten bildet.«

Titan blinkte vom Akku herüber. »Unter einem Gletscher wachsen keine Kirschen. Haben sie nie, werden sie nie.«

Trotzig drehte Ben am Temperaturregler des Wärmestrahlers neben dem Baum. »Kleine Temperaturunterschiede können viel ausmachen.«

»Nicht die Leier schon wieder.«

Ben ging zum Komposthaufen. »Das liegt am Wasser. Null Grad und du bekommst Eis. Null Komma fünf Grad und du hast Wasser.«

»Nee! Echt?«

»Ich habe das nicht kapiert, bis es zu spät war.« Fette Regenwürmer wanden sich im Kompost, als Ben ihn vorsichtig mit einer Schaufel anhob. »Es ist so schön. Wir haben neue Erde.«

»Du bist ein Magier. Der Größte.« Fehlte nur noch, dass Titan die Augen verdrehte.

Ben wühlte in seinem Rucksack. Mit jeder vergeblichen Handbewegung, schien ihn eine innere Stimme zu verhöhnen: Du findest nichts; du wirst es nie schaffen; du bist schuld. »Wir haben die Essensreste in der Hütte vergessen.« Er sah sie ganz genau vor sich – die Brotreste und die Kartoffelschalen, die er für den Komposthaufen vorgesehen hatte. Auf dem Küchentisch, direkt vor dem Mont-Blanc-Kugelschreiber auf dem feinen Holzgerüst, neben dem das letzte Urlaubsfoto seiner Familie stand – Sarah, Melissa und Josh.

Titan leierte gelangweilt: »Wir. Wir. Wir. Du, mein Freund, hast sie liegen lassen.«

»Sie wären sowieso in der Lawine verloren gegangen.«

»Ihr Menschen redet euch auch alles schön.«

* * *

Ben erwachte von seinem Nickerchen auf der Rettungsdecke. Inzwischen war der Kanister mit trinkbarem Wasser gefüllt. Er drehte den Hahn zu, fing die letzten Tropfen mit seinen Händen auf und schlürfte sie genüsslich. Früher hatte es fast überall Trinkwasser gegeben – heute nirgends mehr. Egal ob Seen, Eis oder Flüsse, die Ewigkeitschemikalien PFAS, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, hatten alle Gewässer in Gifttümpel verwandelt, in denen weder Frösche noch Wasserwanzen überlebten. Jedes Schlückchen davon glich einem Glücksspiel mit dem Tod, und die teuren Filter, seltener als empathische Männer, bedeuteten damals wie heute den Unterschied zwischen Leben und Siechtum. Schon 2020 hatten die Menschen über PFAS Bescheid gewusst, hatten es sogar in besorgniserregenden Mengen im arktischen Eis nachgewiesen. Interessiert hatte es die wenigsten – bis auf Bens Eltern.

Neben dem nach Äpfeln und Minze duftenden Akku lehnte sich Ben an die Wand und musterte die Höhle. Bereits zehn Jahre lang pflegte er diesen geheimen Ort, den er irgendwann sogar anderen Menschen zeigen würde. Falls er welche fand und diese sich als würdig erwiesen.

Titan blinkte. »Bin voll.«

Verblüfft musste Ben lachen.

»Was ist so witzig?«

»Früher hat das etwas Bestimmtes bedeutet.«

»Verschone mich mit der Geschichte!«

Nachdenklich rieb sich Ben die Wange, sodass seine Bartstoppeln ein schabendes Geräusch machten. »Ich frage mich, ob wir ohne die externe Stromversorgung auskommen würden?«

Titan schwieg.

Mit erhobenen Augenbrauen schnippste er den Finger gegen die schwarzen Ohrspitzen.

»Hey! Was soll das?«

»Durchforste bitte deinen Speicher.«

»Du hast gesagt: Ich frage mich. Warum soll ich darauf antworten?«

»Sag schon.«

»Es ist die gleiche Antwort wie seit Tagen. Du müsstest Wärme und Licht organisch erzeugen.«

Eine Staubwolke löste sich vom Akku, als Ben in eine der Röhren pustete. »Ja, aber wie?«

»Okay, du gibst ja doch nicht auf. Als Ende der dreißiger Jahre der Eispanzer der Antarktis geschmolzen war, entdeckten Wissenschaftler darunter eine Flechte, die Photonen emittierte. Hilft dir das?«

»Die brauchen wir!« Voller Vorfreude rieb sich Ben die Hände.

»Eine Reise zur Antarktis überlebst du niemals. Das dauert Jahre. Außerdem ist alles wieder mit Eis bedeckt.«

»Was ist mit Wärme?«, sagte Ben, wobei er die Lampe musterte, die auf den Kirschbaum strahlte. »Mehr als fünfzehn Grad sind mit dem Geysir nicht drin.«

»Dein Komposthaufen erzeugt Wärme. Der Ameisenhaufen auch. Größere Tiere könnten helfen. Der Pilz, von dem ich dir erzählt habe.«

»Das ist nicht intensiv genug.«

»Meine letzte Idee ist ein Sonnenloch durch Höhlendecke und Gletscher. Das Licht verstärkst du mit Spiegeln und schon sollte es wärmer werden.«

Ben schaute zum Felsen über ihm. Wie sollte er das ohne schwere Maschinen bewerkstelligen? Aber solche Fragen hatten ihn schon immer motiviert. Zusätzlich zu seiner Einstellung, nicht aufzugeben, war er deswegen zu einem der jüngsten CEOs der Ölindustrie geworden.

Ben glaubte fest daran, dass es für jedes Problem eine Lösung gab. »Ja, das klingt gut.«

»Du bist ein Träumer, Benjamin Fink.«

»Vielleicht.«

»Würdest du mich jetzt vom Strom nehmen? Wir müssen gehen. Deine Anwesenheit hier stört das ökologische Gleichgewicht.«

Obwohl Ben das wusste, konnte er sich nur schwer trennen. Denn er genoss es, in der Nähe von Pflanzen und Insekten zu sein.

Stöhnend stand er auf und sammelte seine Kletterausrüstung ein. »Na los, Titan. Gehen wir nach Hause.«

»Vergiss den Kanister nicht.«

Ben nickte, umschnallte den Wasserbehälter mit Zurrriemen, mit denen die Menschen früher LKW-Ladungen gesichert hatten, und zog ihn über die Schultern. Den Rucksack trug er vor der Brust. In der Innentasche des Anoraks verstaute er Titan und im Halfter die Pistole. Vorsichtig folgte er dem Weg zwischen Beeten und Ameisenhaufen hindurch bis zum Aufstieg.

Auf der einen Seite ragte eine Gletscher- und auf der anderen eine Felswand in die Höhe. Durch den schmalen Spalt blickte Ben in den grauen Himmel und seufzte. Mit Patrice hatte er früher oft gebouldert, bis …

Ben betastete seine Unterarme – aufgepumpt und bleiern von seinem Absturz. Wegen des Kanisters hatte er zwar zwanzig Kilo zusätzliches Gewicht auf dem Rücken, aber auch einen Wasservorrat für fünf Tage. Wenn er gut haushaltete, sogar das Doppelte.

Seine Hand griff den ersten eisernen Haken, der wie eine riesige Heftklammer aus dem Felsen ragte. Als er den Arm belastete, gab dieser augenblicklich nach, um den kommenden Schmerz zu vermeiden. Das kannte er vom Jeet-Kun-Do-Training mit Sonny.

Titan piepste. »Dir sollte mal jemand das Klettern beibringen. Langer Arm. Drück aus den Beinen.«

»Ja, ja.« Mit geschlossenen Augen atmete Ben flach. Mehr CO₂ im Blut bedeutete, dass mehr Energie zu den Muskeln transportiert wurde. So hatte Sonny es ihm erklärt. Schließlich zog er sich Haken für Haken an der Felswand hinauf. Anstatt zu denken, beobachtete er den grauen Fels, spürte dessen scharfe Kanten an den Fingerspitzen und nahm die raue Schönheit der Struktur in sich auf.

Endlich hievte er sich über den Ausstieg, wo ihn der Sturm wie der Frostatem eines Eisdrachen empfing. Das grausame Biest ließ ihn zittern, obwohl er die beste Ausrüstung trug, die man heutzutage finden konnte. Zwar war sie hier und da geflickt und der linke Ärmel gehörte zu einer anderen Jacke, aber ansonsten war das Teil perfekt.

Graue Wolken rollten wie eine unendliche Felslawine über Ben hinweg. Nicht die kleinste Lücke darin ließ den Stand der Sonne erahnen. Er fürchtete, sie würde bald untergehen. Bei normalem Wetter hätte ihn das nicht weiter beunruhigt, weil er innerhalb einer Stunde an seiner Hütte gewesen wäre. Bei dem Sturm würde er jedoch mindestens doppelt so lange unterwegs sein.

Den frostigen Gegenwind im Gesicht, kämpfte Ben sich über die spiegelglatten Gletschermassen. Vor seinem inneren Auge stieg das Bild einer dampfenden Wanne auf, in die er genüsslich hinein glitt. Seit Jahrzehnten hatte er nicht mehr genug – geschweige denn heißes – Wasser gehabt, um zu baden. Ein Luxus aus längst vergangener Zeit. Den rechten Arm als Windbrecher vor dem Gesicht erhoben, stapfte er voran. Hoffentlich hatte er den Kanister nicht zu voll laufen lassen, denn das Wasser darin gefror und könnte den Behälter platzen lassen.

Dunkelheit legte sich über die Berge wie die düstere Vorahnung auf seine Zuversicht. Auf der Stirn bildete sich kalter Schweiß und eine vage Angst verknotete seine Eingeweide. Ob er seine Hütte jemals wiedersehen würde?

URGEWALT

07. JANUAR 2082, ALPEN

Als Ben die Baumgrenze erreichte, wechselte die Farbe des Himmels von grau zu dunkelblau. Ab hier boten ihm die nadeligen Freunde Schutz vor dem Sturm. Seine Nase spürte er nicht mehr. Den Drang, an ihr zu reiben, unterdrückte er, um sie nicht aus Versehen abzubrechen. Stattdessen schniefte er mehrmals, wodurch er den Luftzug daran spürte. Er machte daraus ein Spiel: dreimal schnell einsaugen, langsam ausatmen, wodurch er einen Rhythmus erzeugte, der ihn vorantrieb.

Ben kletterte über den Findling, der ihm die Halbzeit des Heimwegs andeutete.

Ein Knall!

Die Druckwelle des Schusses beengte seine Brust.

Instinktiv ließ er sich fallen und prallte auf den Felsen. Sein Herz hämmerte, sein Magen zog sich zusammen und seine Augen zuckten.

Definitiv ein Sturmgewehr. Vor Angst stockte Ben der Atem. War das eine Beretta AR70, wie die, mit der ein Sniper damals bei einem Mordanschlag auf ihn geschossen hatte? Er tastete nach seiner Pistole. Die H&K USP steckte fest im Halfter unter seinem Anorak. Den Reißverschluss würde er erst öffnen, wenn es unbedingt nötig war.

Wegen des Sturms gelang es Ben nicht, den Ursprung des Schusses zu lokalisieren, nur ein letztes leises Echo hallte von Felswand zu Felswand.

In den Klangteppich webte sich ein neues Geräusch: Ein hohes Surren, dem ein beständiges Brummen folgte.

Bens Puls schlug ihm gegen den Kehlkopf. Hatte ihn jemand aufgespürt? Einem Sturmgewehr hatte er nicht viel entgegenzusetzen. Dennoch musste er herausfinden, was da vor sich ging. Auf lange Sicht würden unentdeckte Gefahren sein Leben sowieso bedrohen. Außerdem war das sein Revier, und er sorgte sich um Berta, die Pizzlybärin, und ihr Junges.

Den Geräuschen folgend, schlich Ben zwischen den Bäumen hindurch; die Stämme gaben ihm Deckung. Schnaufend quetschte er sich durch das Unterholz. Der Kanister schlug ständig gegen einen Stamm. Ben fluchte. Zweige schabten über den Kunststoff auf seinem Rücken. Wenn er nicht entdeckt werden wollte, musste er die wertvolle Ladung absetzen. Er lehnte den Kanister gegen eine Kiefer, klopfte dreimal auf das Gehäuse, stellte den Rucksack oben drauf und schlich weiter.

Endlich leichtfüßig schlängelte er sich durch die Bäume, bis er vor sich eine freie Schneefläche sah. Dort lag ein Reh, dessen Blut die weiße Kruste rot sprenkelte. Der Körper des Tiers dampfte.

Ein motorisierter Lastschlitten mit Anhänger preschte aus dem Wald gegenüber. Von der Wucht mitgerissen, explodierten Schneebomben, die auf den Kiefernzweigen gewartet hatten. Einen Moment lang hingen sie in der Luft wie Wolken, bevor die Kristalle knisternd zu Boden rieselten. Durch einen der nebelfeinen Vorhänge sauste ein zweites Schneemobil.

Hinter einem Stamm ging Ben in Deckung. Mit einem solchen Schauspiel hatte er nicht gerechnet. Wer war da in sein Revier eingedrungen? Unangenehm legte sich Kälte auf seine Brust, als er den Reißverschluss kurz öffnete und die Pistole zog.

Auf dem ersten Schlitten saß ein Mann, den zweiten fuhr eine Frau. Beide trugen dicke Anoraks und Skibrillen. Sie sahen nicht aus wie Plünderer, eher wie … Siedler oder Flüchtlinge. Was wollten sie so weit oben in den Bergen? Die nächste Siedlung lag Bens Wissen nach siebzig Kilometer entfernt am Fuße der Alpen. Garmisch. Dort hatte er mit seinen Eltern vor 45 Jahren Winterurlaub gemacht. Damals hatte an anderen Orten kaum Schnee gelegen und alle wollten in die Alpen. Jetzt gab es ihn im Überfluss und alle wünschten ihn weg.

Der erste Schlitten hielt in der Mitte der Lichtung. Sein Fahrer stellte das Knie auf den Sitz, nahm das Sturmgewehr – tatsächlich eine Beretta AR70 – von der Schulter, legte an und sicherte die Umgebung.

Langsam robbte Ben zu einer hohen Wurzel, presste sich auf den Boden und drückte die Fersen nach unten. Ein Überbleibsel seiner Gebirgsjägerausbildung.

Etwas versetzt neben dem sichernden Schlitten hielt knirschend der zweite. Mit einem Nicken bedeutete der Mann der Frau, abzusteigen. Daraufhin stapfte sie zu seinem Anhänger, kramte eine Machete hervor und ging im Storchenschritt auf das tote Reh zu.

Ben zog den Kopf weiter ein. »Verdammte Arschlöcher!«, zischte er. Sie wilderten in seinem Revier und hatten eine der wenigen Ricken erlegt. In Zeitlupe zog er den rechten Handschuh aus, öffnete seine Jacke und holte die USP hervor. Das kalte Metall glitt in seine Hand und er griff mehrfach zu, um sie zu wärmen. Im Magazin befanden sich noch drei Kugeln.

»Was ist los?«, flüsterte Titan.

»Wilderer haben eine Ricke getötet.«

»Die Schüsse stammen von einer Beretta AR70. Dem Klang nach zu urteilen, schlecht gepflegt.«

»Ich weiß.«

»Natürlich.«

»Doch, echt.«

»Klar, Ben.«

»Sie sind ungefähr 32 Meter entfernt.«

»Hol mich raus!«

Ben brauchte seine Hände. »Nein.«

»Von hier triffst du nicht.«

»Still jetzt.«

»Pff.«

Die Frau machte sich an ihrer Beute zu schaffen und versuchte, sie zum Lastschlitten zu schleppen. Es blieb beim Versuch.

Wild gestikulierend diskutierten die beiden etwas, das Ben nicht verstehen konnte. Sie waren noch zehn Meter entfernt. Schließlich deutete die Frau mit der Machete auf das Reh. Kopfschüttelnd strich der Mann über ein Fell, auf dem er saß, und blickte sich um. Dann stieg er ab und legte das Sturmgewehr auf den Sitz. Er holte eine silberne Schachtel aus seiner Jacke, entnahm eine Zigarette und steckte sie sich an. Genüsslich stieß er den Rauch aus.

Ben kribbelte es im Hinterkopf und Speichel sammelte sich in seinem Mund. Nur einmal ziehen!

Der Wilderer stapfte seiner Partnerin zu Hilfe. Gemeinsam zerrten sie an den Hinterbeinen der Ricke, doch wegen des hohen Schnees kamen sie unter lautem Stöhnen gerade mal einen Schritt weit.

»Absolute Ruhe, Titan.« Langsam ging Ben in die Hocke und schlich am Rand des Schneefelds entlang, die USP im Anschlag, während die beiden Jäger über ihre Beute diskutierten. Vielleicht käme er ungesehen an das Sturmgewehr, wenn er die beiden im Schatten der Bäume umrundete.

Der Mann dehnte erneut das Hinterbein des Rehs, und die Frau versenkte die Machete im Oberschenkelknochen. Wenn sie die Keule erst abgetrennt hatte, würde ihr Blick vielleicht durch den Wald streifen – und Ben entdecken. Mit jedem schmatzenden Metzgerschlag schrumpfte sein Zeitfenster.

Diese Bastarde!

»Du brummst«, sagte Titan.

Argwöhnisch hob der Wilderer den Kopf und schaute sich um.

Ben duckte sich und zielte auf den Typen. Glotz woanders hin!

Mit der Machete fuchtelnd, deutete die Frau auf das Bein der Ricke, woraufhin sich der Mann wieder darauf konzentrierte.

Zum Glück hatten sie Ben nicht wahrgenommen. Zwanzig Meter trennten ihn noch vom Schlitten. Unter seinen Schritten knirschte der Schnee.

Leiser! Langsamer! Vorsichtiger!

Über ihre blutige Arbeit hinweg fluchten die beiden Wilderer.

Noch acht Meter.

Es knackte, als der Knochen aus der Hüfte brach. Überrascht fiel der Mann unter dem Gewicht der Keule in den Schnee. Er rappelte sich auf alle viere und sah Ben direkt in die Augen. Ohne wegzuschauen, klopfte er der Frau an den Stiefel und zeigte in seine Richtung.

Ein Grölen. Brechendes Geäst. Gutturales Schnauben.

Berta!

Mit Panik im Blick wühlte der Wilderer im Schnee, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann rannte er auf seinen Schlitten zu.

Die Angst übertrug sich auf Ben.

Ein kurzer Blick über die Schulter. Das war nicht gut! Deckung suchen!

Er hechtete hinter einen Stamm.

Durch das Unterholz walzte der massige Leib der Pizzlybärin, stürmte auf die Lichtung wie eine Urgewalt.

Der Mann erreichte den Schlitten und streckte den Arm zum Sturmgewehr aus.

Mit einem Satz überwand Berta das Gefährt. Sie begrub den Wilderer unter ihren Tatzen und riss brüllend den Kopf in den Nacken wie eine mythische Bestie.

Unter ihrem Grollen zuckte Ben zusammen und erstarrte. Dieser Kampfschrei löschte jeglichen Funken Mut in seinem Körper.

Der Mann röchelte.

Schützend hob die Wilderin die Machete vor sich, starrte auf ihren Gefährten und schob sich zum Waldrand. Die Klinge zitterte, doch die Mimik der Frau blieb eisern. »Aaah!«, schrie sie Berta entgegen. »Verschwinde!«

Wenn Ben nicht sofort etwas unternähme, würde die Pizzlybärin die Frau töten. Selbst schuld, sie hatte die Bärenmutter mit dem toten Reh angelockt. Berta schnüffelte und setzte ihre Tatzen vorsichtig auf, als überraschte sie der Mut der Menschenfrau. Mit ihrem Hinterbein streifte sie den Schlitten und schob ihn ein Stück zur Seite. Der Augenblick gefror, als das Sturmgewehr vom Sitz rutschte und mit dem Kolben voran im Schnee stecken blieb.

»Hilf mir!« Die Stimme der Frau zitterte und weckte einen Instinkt in Ben.

Hatte er eine Chance gegen die ausgemergelte Naturgewalt? Und selbst wenn, wollte er die Mutter wirklich töten?

»Scheiße.« Ben schnellte hinter dem schützenden Baum hervor und rannte auf das Sturmgewehr zu.

Berta warf ihren Kopf herum und sah ihn aus dem Augenwinkel an.

Schreiend stapfte die Frau rückwärts: »Hey! Hier bin ich!«

Drohend stellte sich Berta kurz auf die Hinterbeine und ließ sich fallen, sodass Schnee von den Ästen rieselte, und stürmte auf die Frau zu.

Die hechtete herum, versuchte, die Bäume zu erreichen.

In Bens Ohren heulten Sirenen, als er die letzten Säfte in seinem Körper mobilisierte. Noch vierzig Prozent! Er zog die Beretta aus dem Schnee, legte an, kippte den Schalter auf Schnellfeuer und schoss.

Die Waffe verriss.

Rinde platzte von den Stämmen; Schnee spritzte auf. Ein metallischer Klang; klopfende Treffer im Fleisch der Pizzlymutter.

In ihrem Rausch schien Berta die Kugeln nicht zu spüren. Sie hieb nach der flüchtenden Frau.

Die Pranke fetzte ihr den Rücken auf, sodass die Getroffene fauchte, eine Pirouette drehte und blutend zu Boden ging.

Ben stoppte das Feuer, atmete ein, legte neu an und zielte auf Bertas Kopf.

Plopp! Plopp! Plopp!

Die Bärin schüttelte sich, als belästigte sie ein Schwarm Bienen und stürmte auf Ben zu.

Klick! Klick! Klick! Nicht doch!

Ben wechselte zur Pistole und schoss. Ob er traf, wusste er nicht – sein Blick war vor Todesangst verschwommen. Hektisch setzte er die Füße hintereinander. Er schoss weiter. Etwas blockierte seinen Weg!

Rückwärts kroch er darüber und fiel in den Schnee.

Bertas Kopf tauchte über ihm auf, das Maul weit aufgerissen. Ihre Lefzen zitterten, ein Hauer fehlte und der faulige Atem ließ ihn würgen.

Schützend hob er die Arme und presste die Augen zusammen. Wie sinnlos.

Er beugte den Zeigefinger.

Peng!

Warmes Blut.

Der Kopf der Bärin schlug auf Bens Brustkorb. Ein reißender Schmerz durchzuckte ihn.

Stille. Herz hämmerte gegen Rippen.

»Brauchst du Musik zu deinem Workout?«, fragte Titan aus der Innentasche.

»Natürlich ist dir nichts passiert.« Ben hob den Blick und starrte in die gebrochenen Augen der Pizzlybärin. Schmerz und Unverständnis spiegelten sich in der braunen Iris. Was hatte er nur getan? Schuld klebte als saurer Geschmack auf seiner Zunge, weil er ein Bärenjunges zur Waisen gemacht hatte. Zitternd kämpfte er gegen einen schwarzen Schleier an, der ihn zu übermannen drohte.

Im Augenwinkel nahm er die Frau wahr, die sich vom Körper ihres Gefährten löste und mit erhobener Machete auf ihn zukam. »Ganz ruhig!«, sagte er, vor allem, um sich selbst zu beruhigen. Es half nicht.

Sie ließ die Waffe sinken und zeigte auf Bertas Kopf, der auf seine Brust drückte. »Ich helfe dir.«

Gemeinsam schoben sie den Hals des Kadavers zur Seite. Natürlich hätte Ben das alleine geschafft, aber seine Helferin sollte keinen Verdacht schöpfen.

Gegen den Schlitten gelehnt, wischte sich Ben über die Stirn und stieß erleichtert die Luft aus wie den Qualm einer Zigarette. Er war mit dem Leben davongekommen.

Die Frau setzte sich auf das Fahrzeug gegenüber und ließ ihren Kopf auf die Arme sinken. Ihre Jacke war am Rücken zerfetzt und sog sich mit Blut voll. Zuerst bebte ihr Körper lautlos, dann folgte das Schluchzen.

»Ich muss dich verbinden«, sagte Ben. »Du bist schwer verwundet.«

Die Angesprochene schaute auf, in den dunklen Augen schimmerten Tränen. Ihre Nase war gebrochen und hing schief in ihrem Gesicht. Ohne ein weiteres Wort, zog sie den Sicherungshebel und drückte auf den Startknopf. Als der Elektromotor stumm blieb, verwandelte sich ihr wütender Blick in Überraschung.

Im Gehäuse prangte ein Einschussloch. Querschläger.

»Der ist hin.« Ben setzte sich ans Steuer des anderen Schlittens und startete ihn. Ein monotones Brummen ertönte. »Der Akku ist bei 68%. Lass mich dir helfen und dann kannst du mit dem hier abhauen.«

Als sie ihn musterte, erstarrte sie. »Bist du der Jötunn?« Sie sprach mit einem niederländischen Akzent.

Ben runzelte die Stirn. »Was?«

Theatralisch hob sie den Blick in den Himmel. Das Weiß ihrer Augen war dicken roten Adern gewichen, die sich mit den braunen Pupillen vernetzten. »Du hast den Sturm beendet.«

»Red keinen Unsinn.« Mit einer Geste seiner Hand wischte Ben ihre wirren Worte beiseite. »Woher kommst du?«

»Kupferstadt.«

»Wo ist das?«

Mit zittrigen Fingern zeigte die Frau nach Westen.

Eine Siedlung in dieser Richtung war ihm zwar neu, aber er hatte auch seit zwei Jahren die Gegend nicht mehr ausgespäht – was sich nun rächte. »Wie weit?«

»Mit dem Schlitten etwa zehn Stunden.«

»Geh dorthin zurück. Sag deinen Leuten, dass sie sich nicht an der Natur zu vergreifen haben. Fresst, was ihr wollt, aber lasst die Finger von den Tieren in meinem Revier, sonst hacke ich sie euch persönlich ab.«

Sie schniefte. »Du lässt mich am Leben?«

»Ein Leben gegen ein anderes. Ich bin kein Mörder wie ihr.« Diese Worte sprach er sanft, fast versöhnlich. Hoffentlich fühlte sich die Wilderin dadurch umso schuldiger.

»Wir müssen essen«, sagte sie, als wäre es ein Recht, das sie von ihm einfordern könnte.

»Nimm die Ricke und deinen toten Freund mit. Dann baut ein Gewächshaus.« Ben wühlte eine Plastiktüte hervor und reichte sie ihr. »Samen: Kartoffeln, Brokkoli und Rüben.«

Ungläubig starrte sie ihn an, beugte sich zu ihm und steckte das Geschenk ein.

Ob er sie nach Nützlichem durchsuchen sollte? Nein, mit der Wunde war sie gestraft genug.

Dein Ruf hat sich verändert:

Du bist nun als der Jötunn in Kupferstadt bekannt.

Ihre Augen weiteten sich, sie musterte Ben von oben bis unten. Jedoch entwich ihr kein Laut.

»Ruhe, Titan.«

Beleidigt piepste das Tamagotchi. »Entschuldigung, ich dachte, das trägt zur Stimmung bei.«

Die Frau zeigte auf den Leichnam des Wilderers, öffnete den Mund und schloss ihn wieder.

»Wart ihr ein Paar?«, fragte Ben.

Mit dem Ärmel wischte sie sich über das Gesicht. »Er ist … war mein Partner und hat einen Sohn. Ich möchte ihn beerdigen.«

Ben erhob sich und nickte mehrmals. »Das tut mir leid.« Ohne zu zögern, hievte er den Leichnam des Mannes und anschließend das Reh auf den Anhänger.

Da die Frau zu verletzt war, um zu helfen, konnte Ben seine Kraft nicht überspielen.

»Du bist der Jötunn!«, flüsterte sie beeindruckt.

Er schluckte. Was auch immer dieser Jötunn war, er hatte sich verraten. »Gib mir seine Zigaretten und was er sonst noch in den Taschen hat.« Auffordernd zuckte seine rechte Hand.

Sie gehorchte und förderte eine silberne Dose, ein gefülltes Magazin für die Beretta und einen angebissenen Schokoriegel zu Tage.

Ben nahm alles entgegen, öffnete die Dose und sog den würzigen Geruch ein. Bilder von anregenden Gesprächen, Parties und entspannten Abenden fluteten seinen Geist.

»Soll ich dich wirklich nicht verbinden?«

Die Frau schüttelte ihre rotbraunen Locken. Kokosduft streifte seine Nase, woraufhin er kurz die Augen schloss und lächelte. Sie setzte sich auf den Lastschlitten mit dem Anhänger.

»Leg dir wenigstens die hier um.« Er breitete eine Rettungsdecke aus und legte sie ihr behutsam über die Schultern sowie den Rücken. Vorn knotete er sie zusammen und unten klemmte er sie im Sitz ein.

Knapp nickte die Frau. Ihre braunen Augen zuckten hin und her, als durchsuchten sie die seinen nach Bens Absichten. »Danke.«

Bleib doch noch! »Komm bitte nicht wieder.« Ben vermisste andere Menschen, Gespräche, Nähe und Wärme. Seine Gedanken verstrickten sich ineinander. Sollte er fragen, ob sie Hunger hatte? Warum ließ sie sich nicht verbinden? Ob sie wiederkommen wollte? Sie hatte gerade ihren Partner verloren. Wie pietätlos, sowas überhaupt zu denken.

Der Schlitten sprang an. Mit zusammengebissenen Zähnen setzte die Frau die Skibrille auf die gebrochene Nase. Noch einmal schaute sie zu Ben. Ihre Augen sah er nicht, und hob nur die Hand zum Gruß.

Dann rumpelte ihr Fahrzeug los. Eine der Kufen des Anhängers drückte sich in Bertas leblosen Hals, glitt durch ihren Cappuccino-Pelz und zog eine Blutspur in den Schnee.

Eine Weile lang sah Ben dem roten Rücklicht hinterher, bis es nicht mehr zwischen den Bäumen aufblinkte.

Blutflecken und Kampfspuren hatten die Schneedecke aufgewühlt wie ein dreckiges Laken. Er stapfte zum Kadaver der Pizzlybärin. Schuld presste sein Herz zusammen wie eine Schraubzwinge. Stöhnend fiel er auf die Knie und tauchte das Gesicht in ihr Fell. Die Wärme ihres Körpers war vergangen, nur der weiche Pelz war geblieben.

»Sie hatten Hunger und haben nicht nachgedacht.«

Ben streichelte ihren Kopf, blendete das von seiner Pistolenkugel zerfetzte Maul aus. Die Zitzen der Bärin waren angeschwollen. Ihr Junges war nun eine Waise – verdammt, elendig zu verhungern.

»Ich bringe dich zu ihm.« Er packte zu und hievte Berta zum Lastschlitten. Die kurze Ladefläche war zu klein für den Kadaver, sodass er ihre Hinterläufe mit den vorhanden Seilen festzurrte.

»Angeber.«

Ben seufzte. Dennoch spürte er ein absurde Zuneigung zu diesem vorlauten Ding. »Manchmal beneide ich dein einfaches Dasein. Du spottest, während ich mich abmühe.« Bitter grinste er.

»Ich habe nie behauptet, dass die Welt ein fairer Ort sei.«

Ben hob die Augenbrauen. »Das stimmt.« Neben dem Schlitten hockend, löste er die Abdeckung, die eine der Kugeln durchschlagen hatte. »Leuchte da mal rein und sag mir, wie wir das Teil zum Laufen bekommen.«

»Aber natürlich …« Titan schaltete seine Taschenlampe an und scannte das Innere.

In der Zwischenzeit galt es, die Beute aus den Taschen des Wilderers zu untersuchen: Munition, Tabak und Schokolade. »Wo haben die denn Tabak her, wenn sie nicht einmal Gemüse anbauen können?« Er hätte die Frau fragen sollen. Aber sie hatte ihn durcheinandergebracht. Ein klarer Gedanke war kaum möglich gewesen.

»Händler vielleicht? Geraubt? Glücksfund?«, mutmaßte Titan.

Ben steckte die Zigaretten weg. Eine würde er sich heute Nacht gönnen. Genauso ungläubig beäugte er den angebissenen Schokoriegel. Irgendwas mit Karamel und Erdnüssen vermutlich. »Schokolade, Titan. Mann, wie lange habe ich keine Schokolade mehr gegessen?« Speichel lief ihm im Mund zusammen und ein unbändiger Drang, den Riegel zu verspeisen, überkam ihn. Mit geschlossenen Augen führte Ben ihn an seine Lippen – genoss den Geruch nach Nuss und Karamel.

Titan vibrierte und quietschte. »Stopp! Schon mal was von ansteckenden Krankheiten gehört?«

Vor Enttäuschung kreischten Bens angeheizte Geschmacksknospen, als er den Riegel wieder sinken ließ. »Der sieht so lecker aus.« Er würde ihn daheim auf Keime untersuchen.

»Ich hab’s verstanden«, sagte Titan, der immer noch den Defekt des Schlittens analysierte. Ein Fortschrittsbalken war mittlerweile auf seinem Display erschienen.

»Titan, wenn du Schokolade nur schmecken könntest. Du würdest …«

»Schön für dich. Weißt du was?«

Deine Eigenschaften haben sich verändert:

Du erhältst den Nachteil: Schokoladensüchtig.

»Witzig. Anscheinend bist du fertig.«

»Ja, du hast das Relais beschädigt, das den Zündimpuls gibt. Siehst du die Kabel, die vom Motor und vom Akku zum Relais führen? Diese beiden musst du kurzschließen, dann sollte der Schlitten anspringen.«

»Gut. Dafür benötige ich mein Werkzeug.«

Ben holte sowohl Wasserkanister als auch Rucksack von dem Baumstamm. Im Licht von Titans Taschenlampe schaltete er den Schlitten nach zehn Minuten Schrauberei endlich kurz. Er klemmte den Schutzdeckel wieder vor den Motor, sprang auf, drehte am Gas und lächelte, als das Gefährt im Leerlauf surrte. Elektrische Maschinen konnten die Wilderer also warten. Der Akku zeigte einundvierzig Prozent Ladung an.

»Wo geht’s hin?«, fragte Titan.

Ben stellte den Fahrthebel auf D. »Zur Höhle des Waisenkinds.«

Die Wolken hatten sich verzogen und einer sternenklaren, aber eiskalten Mondnacht Platz gemacht. Von den Geräuschen angelockt, stopfte das Pizzlybärenjunge neugierig ins Mondlicht. Sein Cappuccino-Fell leuchtete und fiel auf wie Kirscheis auf einem weißen T-Shirt.

Das Junge hatte nur noch die Wahl zwischen Kannibalismus oder sterben. Die Zitzen der toten Mutter gaben vielleicht noch etwas Milch, aber das Fleisch würde ihn ein paar Wochen am Leben halten. Falls er es fraß.

Als Ben auf wenige Meter an die Höhle herangefahren war, flüchtete das Junge hinein. Er lud den Kadaver ab, schleppte ihn vor den Eingang und trat ein paar Schritte zurück.

Hörbar schnüffelte das Pizzlyjunge, bevor es sich aus der Höhle traute und ungelenk zur Mutter tapste. Es stieß sie an, roch am blutigen Fell und verstand offensichtlich nicht, warum sie sich nicht bewegte. Dann blickte das Junge mit großen, feuchten Augen zu Ben. Es wimmerte.

Am liebsten hätte Ben das Tier auf den Arm genommen und schützend an sich gedrückt. »Tut mir leid, kleiner Mann«, sagte er traurig. »Die Zeiten sind für niemanden gut. Dich machen sie hoffentlich stärker.«

Der kleine Pizzly brummte.

»Halt dich bloß von den Menschen fern.«

Wieder stupste das Junge seine Mutter an, schnupperte an ihrer Schnauze und leckte ihr übers Auge.

Die Hände zu Fäusten geballt, kämpfte Ben gegen die Tränen. »Ich sollte sie aus Kupferstadt verjagen!«

Titan quietschte. »Oh ja, was für ein Spaß! Du Bergriese.«

Als Junge hatte Ben einige Dokumentationen geschaut, die so taten, als gäbe es Eisbären in Hülle und Fülle. Pizzlys waren die Nachfahren der Eisbären, die wegen Futtermangels von der Arktis bis nach Kanada vorgedrungen waren. Dort hatten sie sich mit Grizzlys gepaart, die sich ihrerseits wegen der wärmeren Temperaturen nach Norden ausgebreitet hatten. Da die Erde sich ein paar Jahrzehnte später wieder zu einem Eisklumpen gewandelt hatte, gelangte die neue Gattung über zugefrorene Ozeane bis nach Europa.

Als das Brennen der Wut in seiner Brust abflaute, seufzte Ben. »Ich habe schon genug Schaden angerichtet. Ein Toter reicht.«

»Und was, wenn sie sich rächen wollen?«

»Wofür? Dass ich sie gerettet habe?«

»Ihr Menschen verhaltet euch irrational, sobald Emotionen ins Spiel kommen. Die Kupferstädter könnten sich einreden, dass du schuld am Tod des Mannes bist.«

Vielleicht hatte Titan recht. Aber dennoch. »Die beiden waren keine ausgebildeten Kämpfer. Vermutlich sind sie einfache Familien, die überleben wollen.«

»Magst du deine Spezies eigentlich?«

»Mehr als vorlaute Tamagotchis.«

»Jetzt belügst du dich aber selbst.« Titan blinkte und piepste. »Apropos, was machst du mit dem Bärenjungen?«

»Er muss es alleine schaffen. Nahrung hat er erstmal.«

»Igitt! Seine Mutter? Echt jetzt?«

Schulterzuckend schwang sich Ben auf den Sitz des Lastschlittens. Das Bärenjunge schrie und rannte auf Ben zu. Armes Ding. Unterernährt und das Fell verstrubbelt.

Ben legte den Gang ein und fuhr davon.

Der kalte Nachtwind trieb ihm Tränen in die Augen. Oder hatte das einen anderen Grund? Nach einigen Minuten wurde er langsamer. Sollte er den Bären doch mitnehmen? Aber wie sollte er ihn ernähren? Wo sollte das Tier wohnen?

»Akku alle?«, fragte Titan.

»Nein.«

»Du wirst weich.«

Über die Schulter blickte Ben zurück. Aus der Dunkelheit schälte sich ein rosa leuchtendes Pizzlybärenjunges. Hechelnd stapfte es heran.

»Nein!«, rief Ben und fuchtelte mit dem Arm. »Dreh wieder um. Ich kann nichts für dich tun.«

»Echt jetzt?«, fragte Titan.

Das Junge brummte, als es den Schlitten erreichte.

»Geh schon. Du bist bei mir nicht sicher.«

Es leckte sich die Schnauze und kletterte auf die kurze Ladefläche des Schlittens.

»Komm schon, Ben! Hab ein Herz. Ich wünsche mir schon lange einen Spielkameraden.«

Stöhnend band Ben sich den Wasserkanister auf den Rücken, damit das Bärenjunge Platz hatte. Ein Lächeln konnte er dabei nicht unterdrücken. »Ihr macht mich fertig.«

LEOS PSYCHOLOGISCHES TAGEBUCH

Eintrag #: 19

Datum: Dienstag, der 12. November 2055.

Befinden: Irritiert, aber stabil.

Konflikte: Vorrangig mit mir selbst und mit Benjamin Fink.

Erläuterungen:

Herr Fink verwässert die katastrophalen Auswirkungen seiner Firma auf die Umwelt in einem internen ESG-Meeting, indem er behauptet, dass Eis immer rein sei. Also immer. Das stimmt natürlich nicht. Sonst wäre meine Lieblingssorte Dolomiti-Wassereis echt schwer herzustellen und recht langweilig beim Lutschen.

Auch im arktischen Eis können alle möglichen Verschmutzungen eingeschlossen sein: von in Wasser löslichen Chemikalien, bis hin zu Kram wie den PFASen oder Makroskopischem wie Holz, Gestein oder sogar Mammuts. Dazu gibt es auch einiges an alter und neuer wissenschaftlicher Literatur – aber die interessiert den Herrn CEO ja nicht.

Ebenso ignoriert er, dass diese schädlichen Substanzen über die Atmosphäre transportiert werden. Je nach Typ sind sie verdampfbar und damit atmosphärengängig. Oder sie werden als Abrieb in mikroskopischer Form – ein ganz kleines Stücks der Imprägnierung der Oberfläche einer Regenjacke – über die Atmosphärenbewegungen beliebig weit transportiert.

Da die Moleküle bei normalen Umweltbedingungen wirklich sehr, sehr stabil sind, akkumuliert der Kram über die Zeit. Schneit oder regnet es, fällt das Unheil auf die Arktis oder den Gletscher und wird im Eis eingeschlossen.

Mit einem geeigneten Filter ist das PFA-Zeug relativ leicht zu entfernen. Problematischer ist die Bioakkumulation in allem, was Wasser braucht und nur ungefiltertes abbekommt. Da filtert dann nämlich der jeweilige Organismus und fungiert bis zum Tod oder den Verzehr durch einen Prädator als Endlager.

Falls die Gerüchteküche recht hat, ist sein Geschäftspartner Patrice ja schon unfruchtbar. Als ich Letzteres als Argument vorbrachte, schlug mir Benjamin Fink seine Bürotür vor der Nase zu. Dabei ist ein Bügel meiner Brille abgebrochen.

Ich glaube er hat’s nicht bemerkt, deswegen trage ich die Brille, bis er mich darauf anspricht.

* * *

Nachtrag: Eventuell bezieht sich Benjamin Fink speziell auf »altes« Eis, wenn er behauptet, es sei immer rein. Also zum Beispiel wie der Kern des Eisschilds Grönlands, der zwischen 100 000 und ungefähr zwei Millionen Jahre alt ist – oder die innere Antarktis, die älter als 2 Millionen Jahre sein könnte. Dieses Eis sieht dann natürlich noch so aus wie zum Zeitpunkt des Gefrierens und ist frei von Zivilisationsverschmutzungen, weshalb das ja auch von Klimaforschern so gerne mit Zeitkapseln verglichen wird.

Wegen meiner kaputten Brille habe ich einen schiefen Blick bekommen. Aber ich werde sie tragen, bis der feine Herr CEO sich für die Beschädigung entschuldigt.

STAPFER

07. JANUAR 2082, ALPEN, BENS HÜTTE

Mit einem Zischen glitten die Kufen des Lastschlittens über den Schnee.