6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

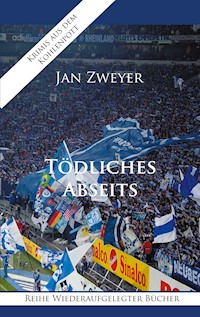

Der Mord an einem BVB-Anhänger nach dem Revierderby scheint eine klare Sache und Michael Droppe eindeutig der Täter zu sein. Aber was ist mit dem toten Bayern-Fan, was mit dem toten HSV-Fan, die jeweils nach Spielen ihres Vereins gegen Schalke ihr Leben ließen? Hauptkommissar Brischinsky fragt sich, ob ein fanatischer Schalke-Fan die Anhänger der Konkurrenz meuchelt, und Rainer Esch wird zum Pflichtverteidiger von Droppe bestellt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Der Autor

Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.

Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie Franzosenliebchen, Goldfasan und Persilschein das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die von Linden-Saga, eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet (bisher fünf Bände, zuletzt: Schwarzes Gold und Alte Missgunst, Ein Königreich von kurzer Dauer, beide Grafit-Verlag).

In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Epilog

Prolog

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++dpa-büro essen++++13.4.00++++10.35 mez+++++ ++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++

an alle nachrichtenredaktionen

mord oder selbstmord?

heute morgen gegen 10.00 uhr wurde auf dem gelände der ruhr-universität bochum ein etwa 30-jähriger mann tot auf‐ gefunden. der junge mann, der keine ausweispapiere bei sich trug, konnte noch nicht identifiziert werden.

der tote lag zerschmettert vor einem universitätsgebäude zwischen geparkten fahrzeugen. die kriminalpolizei bochum geht davon aus, dass er entweder vom dach des gebäudes gesprungen ist oder gewaltsam gestossen wurde. es steht noch nicht fest, wie der mann auf das dach gelangen konnte.

da das opfer mit einem trikot des fussball-bundesligisten schalke 04 bekleidet war, schliesst die polizei einen zu‐ sammenhang zu den in der öffentlichkeit als schalke-morde bekannt gewordenen tötungsdelikten nicht aus.

als schalke-morde werden die noch ungeklärten gewaltsamen todesfälle bezeichnet, bei denen jeweils nach heimspielen des fussballklubs schalke 04 bisher drei fans der gegnerischen mannschaft ums leben kamen.

die weiteren ermittlungen wurden der sonderkommission ›fussball‹ der kriminalpolizei recklinghausen übergeben.

textende

+++++dpa-büro essen++++13.4.00++++10.35 mez+++++ ++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++eilt+++eil‐ t+++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1

»Schaaalke, Schaaalke, Schaaalke«, schallte es aus vielen tausend Kehlen im Gelsenkirchener Parkstadion. Dazu wurden Schalker Vereinsfahnen rhythmisch geschwungen und königsblau-weiße Schals in den verregneten Samstagnachmittagshimmel über Gelsenkirchen-Buer gereckt.

»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, echoten etwa dreitausend Borussia-Dortmund-Fans in der Südkurve und zeigten ihre schwarz-gelben Farben. »Heya, heya, heya, BVB«, sangen sie.

Sehr lange war der Dortmunder Schlachtruf allerdings nicht zu hören: »Schalke« skandierten die Blau-Weißen und klatschten kurz dreimal in die Hände. »Schalke.« Dreimaliges Klatschen. »Schalke.«

Während sich die gegnerischen Fanblocks mit solcherlei Gesangsduellen bei Laune hielten, plätscherte das Ruhrderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund sechs Spieltage vor Saisonende ziemlich ereignislos vor sich hin. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit stand es immer noch null zu null.

»Foul«, schrie Rainer Esch und sprang erregt – wie Hunderte weiterer Fans – auf der Tribüne hoch, als direkt vor den Sitzplätzen an der Seitenauslinie ein Schalker Spieler etwas unsanft von den Beinen geholt wurde. »Das war ein Foul! Hast du das gesehen? Das war doch ’ne Blutgrätsche.« Rainer stieß seinen Freund Cengiz Kaya aufgeregt in die Seite. »Das muss doch ’ne Karte geben, mindestens.«

Die Zuschauer in der Nordkurve waren der gleichen Meinung wie Esch und beschimpften den Schiedsrichter, der lediglich den Ball im Aus gesehen haben wollte. »Hängt sie auf, die schwarze Sau«, forderten die Sprechchöre, obwohl die DFB-eigene Arbeitskleidung der Schiedsrichter schon seit einigen Jahren in ein dezentes Grün getaucht war.

»Ich glaube, der Schiri hat Recht. Der Dortmunder hat einwandfrei den Ball gespielt«, widersprach Cengiz Kaya seinem entrüsteten Freund. »Das war kein Foul.«

»Das war kein Foul? Du hast ja keine Ahnung von Fußball. Aber was sage ich denn? Bin ja selbst schuld. Ich schleppe einen völligen Ignoranten aus dem tiefsten Anatolien, der bis vor einigen Jahren noch nicht wusste, was Abseits und Elfmeter ist, zur Wiege des Ruhrgebietsfußballs auf Schalke und nun das ...«

»Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Karten bezahlt.«

»Das ist doch jetzt völlig egal. Du bist ja so was von voreingenommen, also ...«

Auf dem Rasen wurde der Dortmunder Spieler mit der Nummer zehn von zwei Schalkern in die Zange genommen und zu Fall gebracht. Esch, der sich gerade erst hingesetzt hatte, hielt es nicht auf dem Plastiksitz.

»Nun schmeiß den Schauspieler doch endlich vom Platz ... Hast du den Möller gesehen, den Schwalbenkönig? Nichts war das, absolut nichts. Ein faires, sauber ausgeführtes Tackling ... und jetzt lässt sich die Mimose auch noch mit der Bahre vom Platz tragen.« Esch formte mit seinen Händen einen Trichter und schrie: »Fußball ist ein Kampfsport, kein Rasenschach. Heulsuse, Heulsuse! Was macht denn die Pfeife jetzt? Gibt der etwa Freistoß für Dortmund? Das ist doch wohl nicht wahr! Wegen einer solchen Kleinigkeit. Und eben, bei dem üblen Foul an Thon ... Der Schiri ist bestochen, sag ich dir! Bestochen!«

Ein gellendes Pfeifkonzert klang durch das Stadion. Rainer bemühte sich redlich um Beteiligung, aber da er nicht auf zwei Fingern pfeifen konnte, war nur ein klägliches Piepsen zu hören.

Der Freistoß von Möller wurde von Thon abgefangen, der den Schalker Gegenzug mit einem Pass über dreißig Meter nach links außen einleitete.

»Yyyyyyyve«, stöhnte der Schalker Fanblock, als Eigenrauch den Pass annahm und in Richtung Dortmunder Tor spurtete. Eine Trompetenfanfare erklang.

»Attacke!«, brüllten die Schalker. Eigenrauch näherte sich dem 16-Meter-Raum und umdribbelte einen Dortmunder Abwehrspieler.

»Yyyyyyyve.« 40.000 Schalker Fans sprangen auf. Eigenrauch nahm Kurs auf den Elfmeterpunkt, als der Dortmunder Libero die Notbremse zog und den Stürmer von den Beinen holte. Der Schiedsrichter zögerte keine Sekunde, pfiff und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Die Schalker jubelten und tanzten.

»Ein klasse Schiedsrichter, was Cengiz?«, strahlte Rainer Esch und fiel seinem Freund um den Hals. »Der pfeift richtig souverän.«

Auch die Dortmunder Spielertraube, die den Unparteiischen bedrängte, konnte die Entscheidung nicht mehr ändern. Als der Schiedsrichter dann auch noch einem Spieler aus der Bierstadt wegen Meckerns die gelbe Karte zeigte, klatschte Esch frenetisch Beifall. »Toller Schiri, wirklich.«

Der Schalker Spieler Thon, der sich von den wütenden Protesten des Dortmunder Fanblocks nicht irritieren ließ, legte den Ball sorgfältig auf den Elfmeterpunkt und nahm Anlauf.

»Schaaalke, Schaaalke, Schaaalke.«

Der Schuss kam flach und platziert. Der Dortmunder Torwart flog in die rechte Ecke seines Kastens und machte sich lang und länger, konnte aber trotzdem nicht verhindern, dass der Ball wenige Zentimeter an seinen ausgestreckten Fingern vorbei ins Netz klatschte.

Das Parkstadion tobte. Wildfremde Menschen fielen sich um den Hals, Konfettischnipsel regneten auf den Platz nieder, Leuchtraketen wurden gezündet.

»Schaaalke, Schaaalke, Schaaalke.«

Rainer Esch hüpfte wie von der Tarantel gestochen umher und schlug Cengiz auf die Schulter. »Hast du das gesehen? Hast du das gesehen?«, fragte er seinen Freund immer wieder und ignorierte dessen Nicken. »Das war ein Ding, was? Hast du das gesehen? Schaaalke, Schaaalke, Schaaalke!«

»Das war in der 44. Minute das Eins-zu-Null für Schalke«, ertönte dröhnend und triumphierend die Stimme des Stadionsprechers aus den Lautsprechern. »Torschütze war die Nummer zehn: Olaaaaaf ...«

»Thon«, ergänzten 40.000 und feierten den Torschützen mit stehenden Ovationen.

Unmittelbar darauf schickte der Schiedsrichter, ohne das Spiel erneut angepfiffen zu haben, die Spieler in die Halbzeitpause.

Esch ließ sich erschöpft auf seinen Platz fallen. »Einfach toll, das Spiel, was?«

»Ich weiß nicht. Bis auf den Elfer habe ich von beiden Mannschaften nicht viel gesehen. Eigentlich hatten die Dortmunder sogar etwas mehr vom Spiel. Das Eins-Null war glücklich, würde ich sagen.«

»Glücklich?«, schnaubte Rainer Esch verächtlich. »Ein klar herausgespieltes Tor! Schalke ist eindeutig überlegen. Und wenn der Schiri nicht wie vorhin so seltsame Entscheidungen getroffen hätte, könnten schon gut drei Tore mehr für uns gefallen sein. Aber der pfeift ja jeden Spielzug von uns ab. Cengiz, ich sage dir ...«

»Halt die Klappe«, unterbrach ihn sein Freund. »Du bist ja kaum noch zurechnungsfähig. Ein klarer Fall von Massensuggestion.«

Esch schwieg beleidigt und machte sich auf, trotz Cengiz’ eindeutig bewiesenen Fußballunverstandes, für sie beide Getränke und Bratwürste zu besorgen.

Als Rainer kurz vor Ende der Pause wieder zu seinem Platz zurückkam, war sein Zorn verflogen und der Vorfreude auf die zweite Halbzeit gewichen, die allerdings ebenso ereignislos verlief wie der größte Teil des ersten Spielabschnittes.

Nach dem Schlusspfiff sagte Cengiz auf dem Weg zu ihrem Wagen: »Ein Scheißspiel. Und so was nennt sich Derby.«

»Wieso Scheißspiel?«, wunderte sich Rainer. »Wir haben doch gewonnen!«

»Wieso wir? Schalke hat gewonnen.«

»Sag ich ja. Drei Punkte gegen Dortmund geholt. Klasse! Einfach Klasse! Schaaalke, Schaaalke, Schaaalke!«

2

Der Dortmunder Fanblock musste nach Spielende noch eine gute halbe Stunde warten, bis Polizeibeamte die Leute durch eigens freigehaltene Ausgänge aus dem Stadion eskortierten. So sollte ein Aufeinandertreffen der verfeindeten Anhänger der beiden Vereine vermieden werden. Die Beamten begleiteten die Dortmunder bis zu den Parkplätzen und der Straßenbahnhaltestelle Parkstadion und verfrachteten sie dort in die Wagons, um sie am Gelsenkirchener Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoo wieder in Empfang zu nehmen und in die Züge nach Dortmund zu bugsieren.

Der auf Grund langjähriger Erfahrung bis ins Detail ausgeklügelte taktische Plan der Gelsenkirchener Polizeiführung hatte nur einen kleinen, aber entscheidenden Nachteil: Die wirklichen Hooligans waren entweder schon zwanzig Minuten vor Spielende aus dem Stadion gesickert oder sie hatten erst gar nicht im Fanblock gestanden, weil sie ihre Karten nicht in den Dortmunder Verkaufsstellen, sondern auf quasi neutralem Terrain, in Castrop- Rauxel beispielsweise, erworben hatten.

Außerdem waren diese auf Gewalt und Randale versessenen vorgeblichen Fans nicht so einfach als Hooligans zu identifizieren. Sie outeten sich in der Regel nicht durch die Bekleidung aus den Fanartikel-Shops, sondern verfügten bestenfalls über einen Schal in den Vereinsfarben, der im Bedarfsfall auch in der Jackentasche verschwinden konnte.

Diese Gruppen waren es, die sich am erbarmungslosesten gegenseitig bekämpften und regelrechte Treibjagden unternahmen. Per Internet verabredet und über Handy koordiniert. Und so häufig der Polizei logistisch ebenbürtig.

Mit hängender Zunge erreichte Vincente Lambredo den Nahverkehrszug, der gegen 18.30 Uhr aus dem Gelsenkirchener Bahnhof Zoo Richtung Dortmund abfuhr. Lambredo hatte schon vor fast zwanzig Jahren sein Fußballherz an die Schwarz-Gelben verschenkt, da ihn und seinen Heimatverein Juventus Turin mehr als tausend Kilometer trennten.

Im Zug saßen Fans beider Gruppen in friedlicher Koexistenz in den verschiedenen Wagons – von kleineren Gesangsduellen und verbalen Angriffen abgesehen. Je mehr sich der Zug füllte, umso öfter vermischten sich die Fans beider Klubs auch in einzelnen Abteilen. Blau-Weiß saß einträchtig neben Schwarz-Gelb.

Auch Vincente teilte sich die Stehplätze an den Eingangstüren mit bekennenden Schalkern. Kurz vor Abfahrt des Zuges sah er, wie ein Trupp Dortmunder die Treppe zum Bahnsteig hochstürmte. Der Fahrdienstleiter hatte bereits seine Kelle gehoben und wollte die Ausfahrt freigeben, als die etwa fünfundzwanzig Männer, die »Zurück bleiben«-Rufe des Bahnbediensteten ignorierend, die Türen des Zuges aufrissen und einige Wagons von Vincente entfernt hineindrängten. Mit einem Ruck setzte sich die Bahn in Bewegung.

Wenige Minuten später wurde der Italiener unsanft zur Seite gedrängt.

»He«, protestierte er, hielt aber sofort den Mund, als sich der Rempler, ein stämmiger, mittelgroßer Mann mit muskulösen Oberarmen, herausfordernd vor ihm aufbaute.

»Schnauze, sonst knallt’s«, zischte der Kerl, dessen Schal ihn als Anhänger von Schwarz-Gelb auswies. Als Vincente klugerweise nur mit den Schultern zuckte, drehte der Kerl ab und widmete seine Aufmerksamkeit dem nächsten Wagon, der etwa je zur Hälfte mit Dortmundern und Schalkern gefüllt war. Nach einer kurzen Inspektion des Wagens verschwand das Muskelpaket wieder in die Richtung, aus der er gekommen war.

Als der Zug den Herner Hauptbahnhof erreicht hatte ,schob sich ein gutes Dutzend Dortmunder durch die Türen in das Innere des Wagons, in dem sich Vincente aufhielt. Unter ihnen war auch der Kerl, der den Italiener vor einigen Momenten so bedrängt hatte. Vincente versuchte, möglichst nicht aufzufallen. Das hier roch nach Ärger und Ärger war so ziemlich das Letzte, was sich Vincente erlauben konnte.

Nachdem der Nahverkehrszug wieder anfuhr, wurden seine Befürchtungen Wirklichkeit: Die Eindringlinge zückten auf ein Kommando des Stämmigen Schlagringe und Teleskopstöcke aus Stahl, arbeiteten sich durch die Reihen vor, indem sie wahllos auf die überraschten Blau-Weißen einprügelten. Einige Schalker versuchten, den Wagon durch den anderen Ausgang zu verlassen, liefen dort aber direkt einem weiteren Schlägertrupp in die Arme. Vincente hatte den Eindruck, einen schlechten Actionfilm zu sehen. Direkt neben ihm traf einen völlig überraschten schmächtigen Schalker ein schwerer Hieb.

Stöhnend sank der Getroffene in sich zusammen. Als der Schläger den am Boden Liegenden durch harte Fußtritte weiter traktierte, stellte sich Vincente mit ausgebreiteten Armen schützend vor den Verletzten und brüllte den Angreifer an: »Was hat dir der Junge denn getan?«

»Halt’s Maul, Spaghetti«, bekam er zur Antwort.

Vincente verspürte unmittelbar darauf einen furchtbaren Schmerz an seiner rechten Stirn. Dann wurde ihm für einen Moment schwarz vor Augen. Er schwankte und suchte Halt an einer der Einstieghilfen. Etwas Warmes, Feuchtes floss über sein Gesicht.

Glücklicherweise hatte der Hooligan das Interesse an ihm verloren und drosch nun auf einen Schalker ein, der verzweifelt versuchte, Schutz unter der Sitzbank zu finden.

Der Italiener wischte sich mit einem Taschentuch das Blut aus dem Gesicht. Dann fiel ihm ein hagerer, groß gewachsener junger Mann in Schwarz-Gelb auf. Der Schwarzhaarige hatte mit den anderen Schlägern den Wagon betreten, beteiligte sich aber nicht mit der gleichen Begeisterung wie die anderen an den Tätlichkeiten. Er ging, nein, eigentlich schritt er durch die Reihen und wirkte seltsam abwesend. So, als ob ihn das Ganze eigentlich nicht interessierte.

Vor Vincente fiel jemand zu Boden. Der Italiener tauchte ab und versuchte, seine Haut zu retten. Die Schalker setzten sich mittlerweile zur Wehr und attackierten nun auch unbeteiligte Dortmunder. Nach nur wenigen Minuten war eine Massenschlägerei in Gang, die von beiden Seiten mit äußerster Verbissenheit geführt wurde. Auf Grund ihrer Bewaffnung waren die Hooligans eindeutig im Vorteil. Mit bloßen Händen konnten die Schalker wenig gegen Schlagringe und Totschläger ausrichten.

Am Haltepunkt Herne-Börnig versuchten Vincente und einige andere fluchtartig den Wagon zu verlassen. Der Italiener stürmte in Richtung der Tür, die ihm am nächsten lag. Dabei passierte er drei Dortmunder, die einen schubsenden und zerrenden Pulk bildeten. Zwei der drei brüllten sich lautstark an.

Im Vorbeilaufen erkannte Vincente den schlanken Schwarzhaarigen, der ihm schon vor einigen Minuten aufgefallen war. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Vincente konnte keinen Hass oder Schmerz in den Augen des Hageren erkennen, eher einen Ausdruck großer Resignation oder Enttäuschung.

Vincente hatte fast den rettenden Ausgang erreicht, als er etwas Blitzendes registrierte. Es sah so aus, als ob einer von den drei schwarz-gelben Kontrahenten ein Messer gezückt hatte. Sicher war sich der Italiener aber nicht.

Auf dem Bahnsteig rannten einige der Flüchtenden nach vorne zum Zugführer und riefen um Hilfe. Vincente zog es vor zu verschwinden. Mit den Bullen wollte er nun wirklich nichts zu tun haben.

Der Zugführer verständigte über Funk die Bahnpolizei, setzte die Fahrt fort und hoffte im Interesse des Fahrplanes und seiner Gesundheit inständigst, dass der Konflikt auf die mittleren Wagen beschränkt blieb und sich nicht bis zu ihm fortsetzen würde.

Nachdem der Zug in den Bahnhof Castrop-Rauxel Süd eingefahren war, verließen die Hooligans auf ein Kommando ihres Anführers den Zug, stürmten die Bahnsteigtreppe hinunter, steckten im Fortlaufen ihre Waffen und Vereinsembleme in die Taschen und mischten sich unauffällig unter die Passanten.

Als zwei Minuten später drei Streifenwagen mit quietschenden Reifen vor dem Bahnhof hielten, war keiner mehr als Schläger zu identifizieren.

Die Beamten sondierten zunächst die Lage und betraten dann den Bahnsteig, auf dem die Emschertalbahn wartete. Vereinzelt gab es noch kleinere Rangeleien zwischen den Fangruppen, die aber von den Polizisten recht schnell beendet werden konnten.

Einer der Beamten betrat den Wagon, in dem die Schlägerei ihren Anfang genommen hatte. Stöhnende Fans beider Lager leckten ihre Wunden. Langsam ging der Polizist die Sitzreihen entlang.

Etwa in der Mitte des Wagons saßen sich am Fenster zwei mit schwarz-gelben Trikots bekleidete Männer gegenüber. Einer war etwa zwanzig Jahre alt und hatte gute dreißig Kilo Übergewicht. Sein Bierbauch hing schwer über den Gürtel seiner Jeans. Der Kopf war leicht nach hinten geneigt, der Mund geöffnet. Er schlief. Mit jedem lauten Schnarchton wehte eine Alkoholfahne zu dem Polizeibeamten herüber, der verwundert über diese Bierseligkeit den Kopf schüttelte. Dann entdeckte er die Blutspuren auf dem Trikot des Schlafenden.

Der Kopf des anderen Dortmunder Fans war nach vorne auf seine Brust gesunken. Sein linker Arm hing schlaff herunter. Auch er rührte sich nicht. Das lag allerdings nicht an einem Vollrausch, sondern an dem Messer, das bis zum Heft in seinem Brustkorb steckte, genau da, wo sich sein Herz befand.

Der Polizist bückte sich und sah von unten in das Gesicht. Die Augen des Fans waren weit aufgerissen und blickten starr ins Leere. Aus dem Mundwinkel rann etwas Blut. Der Beamte griff hastig zum linken Arm des Opfers und versuchte erfolglos, einen Puls zu finden. Der Mann war tot.

Es dauerte einen Moment, bis sich der Polizist von seinem Schreck erholt hatte. Dann lief er aus dem Wagon und rief seinen Kollegen zu: »Hier liegt ein Toter! Verständigt die Kripo. Und lasst keinen von denen«, er zeigte auf die verbliebenen Fans auf dem Bahnsteig, »hier weg.«

3

Seit er denken konnte, war Schalke 04 sein Leben. Das lag bei ihm in der Familie. Sein Vater hatte ihn am Tag seiner Geburt vor fast dreißig Jahren im Verein angemeldet, einen Kleinkredit aufgenommen und den erforderlichen Mitgliedsbeitrag bis zu seiner Volljährigkeit im Voraus bezahlt. Natürlich war auch Vater Mitglied bei Königsblau gewesen. Bis zu seinem Tod vor zwei Jahren.

Nur schemenhaft erinnerte er sich an die Tage, als Vater ihn als Kleinkind im Kinderwagen mit auf die Glückaufkampfbahn in Schalke genommen hatte. Er war sich sowieso nicht sicher, was an den zerstückelten Bildsequenzen in seinem Kopf eigene Erinnerung oder durch Erzählungen seines Vaters ausgelöste Vorstellungen waren. Wie auch immer, der Gedanke an die vielen Menschen mit Fahnen, den festen Griff, mit dem Vater seine Beine fest hielt, damit er nicht von dessen Schultern gleiten konnte, die Begeisterung der Umstehenden und die lauten Gesänge, die ihn zuerst erschreckten, später dann aufwühlten, ließen ihn nie mehr los. Vater vermittelte ihm inmitten der Menschenmassen ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Nähe, ja auch Wärme und Geborgenheit, das er sonst bei ihm niemals gespürt hatte.

Vater konnte sich auf dem Fußballplatz mitreißen lassen. Außerhalb des Platzes war er streng und abweisend, manchmal sogar hart. Er arbeitete als Bergmann im Schichtdienst auf Hugo in Gelsenkirchen-Buer, bis er mit fünfzig in die Anpassung musste. Von seiner Rente hatte er nicht mehr viel gehabt. Nur drei Jahre. Dann kam die tödliche Silikose.

Sie waren drei Geschwister zu Hause gewesen. Er war der Älteste. Maria, seine zwei Jahre jüngere Schwester, hatte schon vor zehn Jahren geheiratet und war mit ihrem Mann nach Süddeutschland gezogen, der Arbeit wegen. Ostern, Weihnachten und zu den Geburtstagen erhielten sie briefliche Glückwünsche, manchmal rief sie auch an. Mutter und Vater waren vor fünf Jahren einmal in Bayern bei Maria und ihrem Mann zu Besuch gewesen, ihr erster und einziger Urlaub in mehr als dreißig Ehejahren.

An Heinz, den jüngsten, hatte er kaum noch Erinnerungen. Er war zwei, als Heinz geboren wurde, und neun, als er starb. Sie bewohnten damals in Erle an der viel befahrenen Cranger Straße eine kleine Wohnung in einem Zechenhaus. Heinz spielte an diesem verhängnisvollen Nachmittag draußen mit anderen Kindern im Hof. Leider hielten sie sich nicht an die Ermahnung ihrer Eltern. Zwei Mülltonnen, die auf ihre Entleerung warteten, bildeten das Tor und Heinz stand darin. Den flach geschossenen Ball seines besten Freundes Karl konnte er nicht abwehren. Tor. Und ohne auf den Verkehr zu achten, lief Heinz auf die Straße, um den Lederball für das Weiterspiel zu sichern. Mutter hatte deutlich das Quietschen der Bremsen des schweren Lastkraftwagens gehört. Wie gesagt, an Heinz konnte er sich kaum erinnern.

Nach dem Tod seines Bruders wurde Mutter noch stiller als vorher und Vater immer mürrischer. Er war aufbrausend und schlug ihn und seine Schwester schon bei der kleinsten Ungehorsamkeit mit einem eigens dafür an der Küchentür hängenden Ledergürtel. Er hatte manchmal Angst vor seinem Vater und war froh, wenn dieser auf Schicht war. Nur alle vierzehn Tage, samstagnachmittags, wenn Schalke spielte, war er gerne mit seinem Vater zusammen. Erst auf der Glückaufkampfbahn, nach der Weltmeisterschaft 1974 dann im Parkstadion.

Ihr Fußballnachmittag begann an diesen Tagen schon gegen zwölf Uhr mittags, wenn sich Vater in seiner Stammkneipe mit Freunden und Arbeitskollegen traf. Er durfte dann, um die Fachsimpeleien der Erwachsenen nicht zu stören, am Flipper spielen; ein Vergnügen, das ihm ansonsten strengstens verboten war. Vater trank während der Unterhaltung mit seinen Kumpels drei, vier Glas Export. Vater trank nie Pils, immer nur Export. Und etwas angewärmt, nicht eiskalt. Dazu rauchte er zwei, drei Zigaretten. Nicht mehr. Und er, der Sohn, bekam Bluna, später, als er größer war, auch Coca-Cola. Und mit fünfzehn lud ihn Vater ein, mit einem Bier neben ihm am Tresen zu stehen. Er würde nie vergessen, wie stolz ihn das machte; so stolz, dass er einige Wochen später fast nicht mehr an das Spiel dachte, nur noch daran, dass ihm Vater ein Bier ausgegeben hatte und er neben den Erwachsenen hatte stehen dürfen.

Nach drei Stunden in der Kneipe gingen sie gemeinsam die knapp zwei Kilometer bis zum Parkstadion.

Vater und er standen immer in der Nordkurve, da, wo sich der echte Schalker Fanblock befand. Nicht direkt mitten in der Nordkurve, eher etwas am Rand, aber doch zwischen den wirklichen Fans. Er hatte bei diesen Anlässen schon als Kleinkind Schalker Trikots getragen, die er auch heute noch wie Reliquien in seinem Schrank aufbewahrte, dazu den blau-weißen Schal und eine Fankappe. Sein Vater hatte als Beweis seiner Sympathie nur eine Fahne dabei, die ihm als Kind riesig vorgekommen war. Lediglich im Winter, wenn es sehr kalt war, wickelte sich Vater einen Schal in den Vereinsfarben um den Hals, nur dann.

In der Halbzeit hatte Vater ihm fast immer eine Bockwurst mit Brot und Senf gekauft, bei einem Mann mit einem mobilen Verkaufsstand. Dieser Mann sollte später Präsident von Schalke 04 und noch später, nach seiner Abwahl, mehr oder weniger erfolgreicher Kneipenbesitzer auf Gran Canaria werden. Heute würde ihm der Wurstverkäufer vermutlich nicht so freundlich begegnen wie damals.

Wenn Schalke gewonnen hatte, bekam er an der Bude auf dem Nachhauseweg im Sommer noch ein Eis, im Winter eine Süßigkeit seiner Wahl. Er nahm meistens Lakritze, später Bounty. Aber Leckereien gab es nur bei Schalker Siegen. Bei Niederlagen war sein Vater mürrisch und unnahbar; sprach, wenn sie nach Hause kamen, kein Wort mit Mutter, sondern legte sich nach der Sportschau sofort zu einem späten Nachmittagsschlaf ins Bett. Dann gebot Mutter den Kindern, entweder draußen zu spielen oder, wenn das Wetter dafür zu schlecht war, ganz ruhig zu sein. In diesem Fall ging er in sein Kinderzimmer, sah sich seine Fußballbilder an und träumte von einer Karriere als Profi.

4

Hauptkommissar Rüdiger Brischinsky und sein Assistent Heiner Baumann von der Recklinghäuser Kripo kamen zeitgleich mit der Spurensicherung am Bahnhof Castrop-Rauxel Süd an. Sie trafen auf etwa zwanzig Dortmunder und Schalker Fans, fünf uniformierte Beamte, die die Personalien der auf dem Bahnsteig Festgehaltenen notierten oder den Zugang zum Bahnsteig abriegelten, und einen Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn AG, der aufgeregt auf die beiden Kripobeamten zustürmte.

»Tragen Sie hier die Verantwortung?«, rief der Mann schon von weitem.

»Das nehme ich doch stark an«, antwortete Brischinsky und fragte zurück: »Warum?«

»Warum? Weil der Zug hier weg muss. Sofort. Der blockiert das Gleis. Schon seit etwa fünfzehn Minuten. Der muss weg!«, erklärte der Bahnbeamte kategorisch.

»Nun mal langsam«, versuchte Brischinsky den Aufgebrachten zu beruhigen. »Wer sind Sie überhaupt?«

»Meier. Fahrdienstleiter auf diesem Bahnhof. Ich sage Ihnen zum letzten Mal: Der Zug muss weg. Sofort! Der Fahrplan kommt doch ganz durcheinander und das ...«

»... kann ein deutscher Beamter nun überhaupt nicht ertragen. Ich weiß«, ergänzte der Hauptkommissar leise. »Herr Meier, Sie werden sich noch etwas gedulden müssen. Erst ermittelt die Spurensicherung«, er zeigte auf den Nahverkehrszug, »am Tatort. Und wenn die fertig sind, holen wir den Toten raus. Dann wird der Wagen versiegelt. Es könnte ja sein, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal etwas untersuchen müssen. Und dann können Sie den Wagon abkuppeln und auf ein Abstellgleis stellen. Erst dann darf der Zug weiterfahren, ohne diesen Wagen natürlich. Vorher sprechen wir aber noch mit dem Zugführer. Klar?«

»Aber den Wagon ... Wir brauchen den doch ... Sie können doch nicht so einfach ...«

»Doch, ich kann. Und jetzt, Herr Meier, seien Sie so freundlich und lassen Sie uns unsere Arbeit erledigen. Dann geht’s auch viel schneller, ja?« Brischinsky schob den immer noch protestierenden Eisenbahner sanft zur Seite und folgte seinem Assistenten in den Wagon.

»Mein Gott, hat hier die Völkerschlacht zu Leipzig stattgefunden?«, wunderte sich der Hauptkommissar, als er den Wagen betrat. »Hier trieft ja das Blut nur so.«

»So ist das eben, wenn befreundete Fanklubs aufeinander treffen«, griente Baumann. »Da bleibt kein Auge trocken.«

»Pass auf und zieh deine Plastikhandschuhe an, wenn du was anfasst. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn du dir hier was holst.«

»Schon klar, Chef.«

Brischinsky wandte sich an den Notarzt, der den Tod des Opfers festgestellt hatte. »Können Sie uns schon was sagen?«

»Kann ich. Der Tod ist vor weniger als einer Stunde eingetreten. Auf den ersten Blick war die Todesursache der Stich mit dem Messer mitten ins Herz. Der Mann war wahrscheinlich sofort tot. Genaueres kann natürlich erst nach einer ausführlichen gerichtsmedizinischen Untersuchung gesagt werden. Sie brauchen mich ja wohl nicht mehr hier?«

Brischinsky winkte ab. Und ohne ein weiteres Wort packte der Notarzt seinen Koffer und verschwand.

Der Hauptkommissar nickte den Beamten der Spurensicherung zu. »Eure Leiche.« Dann drehte er sich um und fragte Baumann: »Und wo ist der Verdächtige?«

»Im nächsten Wagon. Der Mann heißt Michael Droppe und kommt aus Castrop- Rauxel.«

»Aha. Na, dann los.«

Hauptkommissar Brischinsky betrat den anderen Wagen. Direkt auf der ersten Sitzbank saß im blutigen BVB-Trikot Michael Droppe und sah sehr müde und sehr unglücklich aus. Vor der Sitzbank stand ein Uniformierter.

»Der Kollege hat den Toten gefunden und Herrn Droppe schlafend daneben«, erklärte Baumann.

»Aha«, sagte Brischinsky zum zweiten Mal. Dann nahm er den Polizisten zur Seite und forderte ihn auf: »Berichten Sie. Aber bitte kurz.«

Fünf Minuten später bedankte sich Brischinsky und schickte den Beamten zur Unterstützung der anderen Uniformierten auf den Bahnsteig.

»So.« Der Hauptkommissar sah auf den Personalausweis, den ihm Baumann reichte. »Michael Droppe, geboren am 9. Dezember 1977 in Dortmund, jetzt wohnhaft in Castrop-Rauxel in der Viktoriastraße 12.« Er gab Droppe den Ausweis zurück. »Was war denn los?«

»Ich weiß doch überhaupt nichts, Herr Kommissar, echt nich«, lallte Droppe und ließ Alkoholfahnen durch den Wagen wehen.

»Mann«, sagte Brischinsky und trat unwillkürlich einen Schritt zurück. »Sie haben aber ganz schön getankt. Versuchen Sie mal, sich zu erinnern.«

»Dat mach ich doch schon die ganze Zeit. Echt. Ich bin mit den anderen in Gelsenkirchen innen Zug gestiegen, dann wohl eingepennt und durch den Grünen da draußen wach gemacht worden. Dann hab ich den Toten gesehen. Auf’m anderen Sitz. Dann bin ich hier rein gebracht worden und dann sind Sie gekommen. Dat is allet, echt Mann. Kann ich getz gehn?«

»Leider nicht. Kannten Sie den Toten?«

»Nie gesehn.«

»Sind Sie sich sicher?«

»Ich kenn den nich, echt.«

»Und Sie haben die ganze Zeit geschlafen? Auch nichts von der Schlägerei mitbekommen?«

»Wat für ’ne Schlägerei?«

Brischinsky antwortete nicht darauf. »Und was ist mit dem Blut an Ihrem Trikot?«

»Wat für ’n Blut?«

»Das da.« Brischinsky zeigte auf den blutverschmierten rechten Ärmel des Verdächtigen.

Droppe sah lange und entgeistert auf die roten Flecken, schüttelte verwundert den Kopf und versicherte: »Echt. Dat weiß ich nich. Da weiß ich nix von, gar nix. In Gelsenkirchen war dat noch nich. Glaub ich jedenfalls.«

Der Leiter der Spurensicherung betrat den Wagon. »Herr Hauptkommissar, wir wären dann so weit ...«

»Einen Moment, Herr Droppe. Bin gleich wieder da.« Brischinsky ging zum Eingang. »Was Besonderes?«

»Der Tote heißt Klaus Kröger und wohnt in Dortmund. Sein Ausweis.« Er übergab Brischinsky den Personalausweis. Der blickte kurz auf das Dokument. Der Tote war erst neunzehn gewesen. Scheißspiel.

»Und hier die Mordwaffe.« Der Beamte überreichte ihm das in einem Plastikbeutel verpackte Messer. »Klappmesser. Können Sie in jedem Waffengeschäft kaufen.«

»Noch was?«

»Absolut saubere Fingerabdrücke auf dem Messergriff. Fast schon zu schön, um wahr zu sein.«

»Ach nee. Ist ja toll. Seien Sie so gut und nehmen Sie dem Besoffenen da vorne auch noch die Fingerabdrücke ab. Und ich hätte gerne einen Vergleich des Blutes auf seinem Trikot mit dem des Toten.«

»Kein Problem. Wir brauchen nur das Trikot. Ach ja, mit ziemlicher Sicherheit ist der Tote nicht beraubt worden«, ergänzte der Beamte. »Seine Geldbörse mit über 200 Mark war noch da, ebenso seine Scheckkarte und auch die Schlüssel. Wenn der Mörder was gesucht hat, war es auf jeden Fall kein Geld.«

»Interessant. Danke.« Der Hauptkommissar widmete seine Aufmerksamkeit wieder Droppe. Er hielt dem BVB-Anhänger das Messer hin, während der Beamte der Spurensicherung Droppe die Fingerabdrücke abnahm. »Kennen Sie dieses Messer?«

Droppe stierte abwechselnd auf das Klappmesser und auf die Finger seiner Hand, die nacheinander erst über eine Art Stempelkissen und dann über ein weißes Stück Pappe gerollt wurden. »Nee, echt nich. Nie gesehn.«

»Und Sie haben auch keine Ahnung, wem das Messer gehören könnte?«

»Nee, hab ich auch nich.«

Als sich Droppes Fingerabdrücke auf dem Papier befanden, nahm der Beamte der Spurensicherung eine Lupe, verglich die Abdrücke, die er von Droppe genommen hatte, mit denen, die auf dem Messergriff waren, und raunte dann Brischinsky zu: »Sehen sich sehr ähnlich. Genaueres kann ich aber erst ...«

»... im Labor feststellen, ich weiß. Das reicht mir aber.«

Der Hauptkommissar entschloss sich zu einem Bluff. Er drehte sich wieder zu dem Fußballfan hin. »Können Sie sich erklären, wieso Ihre Fingerabdrücke auf dem Messer sind, das Sie noch nie gesehen haben wollen?«

Droppe klappte der Unterkiefer hinunter und er schüttelte leicht den Kopf. Plötzlich sprang er auf, stieß Baumann und den Beamten der Spurensicherung zur Seite, rannte zur Tür und machte, ehe Brischinsky eingreifen konnte, einen Satz auf den Bahnsteig. Dort fiel er hin, rappelte sich wieder auf und versuchte, nachdem er erkannt hatte, dass ein Polizeibeamter den Ausgang sicherte, ans Ende des Zuges zu gelangen, um über das gegenüberliegende Gleis zu entkommen.

»Haltet den Mann fest!«, brüllte der Hauptkommissar und folgte dem Flüchtigen auf den Bahnsteig.

Die uniformierten Beamten reagierten sofort. Drei von ihnen liefen dem Betrunkenen nach, der vor lauter Aufregung und auf Grund seines Alkoholpegels erneut über seine Beine stolperte und schwer hinschlug. Sofort waren zwei der Polizisten über ihm, legten dem sich heftig Wehrenden Handschellen an und rissen ihn hoch.

Schwer atmend erreichte Brischinsky die Gruppe. Für solche Übungen bin ich zu alt, dachte er.

»Herr Droppe, Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen Verdachts der Tötung von Klaus Kröger. Abführen.«

»Ich war dat nich!«, schrie Droppe und wand sich im Polizeigriff. »Ich war dat nich. Bitte glauben Se mir doch.« Er begann, heftig zu schluchzen.

»So, Heiner. Das war’s wahrscheinlich«, sagte Rüdiger Brischinsky befriedigt zu seinem Assistenten Baumann. »Der Wagen wird versiegelt. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und du sorgst dafür, dass die Jungs auf der nächsten Wache alle schön ihre Aussagen zu Protokoll geben.« Der Hauptkommissar zeigte auf die Fans beider Lager, die aufmerksam den Fluchtversuch des Dortmunders verfolgt hatten. »Und vergiss nicht, mit dem Zugführer zu sprechen.«

Als Baumann zu einem vorsichtigen Protest ansetzen wollte, schnitt Brischinsky ihm das Wort ab. »Keine Widerrede. Wir treffen uns dann später im Präsidium.«

Dem Fahrdienstleiter, der aufgeregt und mit rotem Kopf neben dem Zugführer stand, klopfte Brischinsky jovial auf die Schulter. »Jetzt können Sie den Wagen abkuppeln lassen. Und wenn ich mir die Größe Ihres Bahnhofs so ansehe, vermute ich, dass es außer Ihnen wahrscheinlich keinem aufgefallen ist, dass hier ein Zug etwas länger stand als üblich. Wiedersehen, meine Herren«, sagte der Hauptkommissar und ließ einen wütenden Fahrdienstleiter und einen in sich hineingrinsenden Zugführer auf dem Bahnsteig zurück.

5

Im Alter von sieben Jahren hatte ihn sein Vater für die jüngste Knabenmannschaft des Vereins angemeldet. Zu seinem Geburtstag bekam er die ersten Fußballschuhe seines Lebens geschenkt, mit schraubbaren Stollen. Die Schuhe waren zwar zwei Nummern zu groß und hatten so halbwegs nur mit drei Paar Socken gepasst. Das tat aber seiner Begeisterung keinen Abbruch. Drei Monate später, zu Weihnachten, schenkten ihm die Eltern einen Trainingsanzug, Schienbeinschoner und einen Lederball. Er war außer sich vor Freude.

Auf dem Trainingsplatz war er einer der Eifrigsten gewesen. Er rannte sich die Seele aus dem Leib, wenn Dauerlauf und Zwischenspurt trainiert wurden, beteiligte sich am Entengang, bis er seine Oberschenkel nicht mehr spürte, machte immer zwei, drei Liegestütze mehr, als der Trainer verlangte. Am liebsten aber spielte er mit dem Ball. Ecken und Elfer, Torschuss, fünf gegen einen, Trainingsspiele. Und an den Nachmittagen, an denen kein Training anstand, trafen sich die Knaben von Schalke 04 mit denen von Erle 09 auf dem Bolzplatz hinter der Schule, um weiterzukicken, mit selbst gestrickten Regeln wie ›Drei Ecken, ein Elfer‹, ›Spiel auf ein Tor‹ und ›Ohne Abseits‹.

Trotz seines Trainingsfleißes wurde er aber nur selten für Pflichtspiele aufgestellt. Er war zu langsam. Die gegnerischen Spieler tricksten ihn mit einer Körpertäuschung aus, spitzelten den Ball links an ihm vorbei, dribbelten rechts herum, und wenn er sich fragte, wo sich Gegner und vor allem Ball befanden, waren sie bereits ein oder zwei Meter hinter ihm auf dem direkten Weg zum Tor. Bis er sich dann herumgedreht hatte und dem Gegner nachgespurtet war, hatte dieser den Ball meistens schon einem günstiger platzierten Mitspieler zugespielt.

Das, meinte sein Trainer, käme vom Kopf. Er sei im Denken etwas zu langsam und deshalb reagiere er zu spät. Wenn er nur weiter trainieren würde, gäbe sich das sicherlich. Und er trainierte wie ein Besessener. Und verstand nicht, warum der Trainer ihn nicht aufstellte, obwohl er doch auch bei den älteren Jungs auf dem Bolzplatz immer mitspielen durfte. Ganz im Gegensatz zu Hubert, der zwar vom Trainer aufgestellt, nicht aber von den Älteren als Mitspieler akzeptiert wurde.

Ihr Bolzplatz war durch einen hohen Zaun von der kanalisierten Emscher getrennt, die an dieser Stelle mit recht hoher Geschwindigkeit in einem Tunnel verschwand. Keiner der Jungen wusste, wo er endete. Allen Verboten zum Trotz hatten irgendwelche Kinder in diesen Zaun ein Loch geschnitten, um am Emscherufer gefährlichen anderen Spielen nachzugehen.

An einem sonnigen Nachmittag, er durfte wieder mitspielen und Hubert nicht, kam es zu einem Pressschlag zwischen zwei Fußballern. Sein Lederball flog Richtung Zaun, kullerte durch das Loch, rollte die Böschug hinunter und blieb einen Moment an einem der Büsche hängen, um dann zum Entsetzen der Spieler in die Emscher zu fallen und auf Nimmerwiedersehen im Tunnel zu verschwinden. Der Lederball, sein ganzer Stolz, war unwiderruflich verloren.

Seit diesem Tag hatten ihn die Großen auf dem Bolzplatz nicht mehr mitspielen lassen.

Mit zehn gab er die Hoffnung auf eine Fußballerkarriere zur großen Enttäuschung des Vaters endgültig auf und verlegte sich auf das, was er besser konnte. Er wurde ein echter Fan von Schalke 04. Ohne Einschränkung, ohne Bedingung. Mit Leib und Seele. Er wurde der wahre Fan.

Ende der Siebzigerjahre, er musste so zehn oder elf gewesen sein, hatte er seine erste gewalttätige Begegnung mit einem Fan einer gegnerischen Mannschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Unterstützer der Gastmannschaft für ihn eine wogende, mit Fahnen wehende Masse gewesen, weit entfernt in der Südkurve, die es galt, mit Sprechchören niederzuschreien und im Freundeskreis verbal niederzumachen. Manchmal sah der Fan natürlich auch Gruppen von Fans in anderen Farben auf dem Nachhauseweg, da er sich aber immer in Gegenwart seines Vaters und seiner Freunde befand, nahm er die Anderen nie bewusst und schon gar nicht als Bedrohung wahr. Der gegnerische Fan blieb für ihn anonym, abstrakt, unbegreiflich.

Das änderte sich an diesem besagten Samstag. Vater hatte sich am Vorabend einen Hexenschuss zugezogen, ging dann aber doch mit, entgegen Mutters Rat, zum Spiel gegen Werder Bremen. Da Vater schlecht zu Fuß war, trug er seinem Sohn auf, sich seine Wurst selbst am Stand zu holen und ihm ein Bier mitzubringen. Vater drückte ihm ein Fünfmarkstück in die Hand.

Er kannte den Weg. Zuerst nach links zum Aufstieg, dann etwa zehn Meter nach oben zum ersten Ausgang, die Treppe hinunter und auf der ersten Ebene weiter nach rechts bis zum Würstchen- und Bierstand.

An diesem Samstag war aber kein Stand an der vertrauten Stelle gewesen. Er überlegte, ob er zu Vater zurückkehren sollte, machte sich dann aber doch auf Richtung Gegengerade, um dort das Gewünschte zu besorgen.

Nach zwei, drei Minuten mischten sich immer mehr in grüne Trikots gekleidete Fans unter das Blau-Weiß. Ängstlich sah er sich nach einem Wurststand um, konnte aber nirgendwo einen entdecken. Zu allem Überfluss begann seine Blase zu drücken. Etwa dreißig Meter weiter entdeckte er ein Hinweisschild, das ihm den Weg zur Toilette zeigte. Sein Bedürfnis wurde immer dringender. Er betrat den Raum und pinkelte eilig in das Becken.