Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Das Wort »Überleben« hat für die Autorin eine bittere Bedeutung. Sie verbindet es mit der Illusion einer Wirklichkeit, die sich für sie als Marathonlauf in Richtung Endzeit entpuppte und niemals endete. Mit dem Versprechen, eine noch viel größere Katastrophe als die soeben durchlebte des Zweiten Weltkrieges zu überstehen, die geprägt war von Gefangenschaft, Flucht und lebensbedrohendem Hunger, ließen sich die Eltern der Autorin in die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas locken. Diese prophezeiten einen Krieg Gottes, der unmittelbar bevorstünde. Nur wer nach ihrer Auslegung der Bibel leben wollte, könne gerettet werden. Das Ergebnis der Indoktrinierung war die absolute Selbstaufgabe und Unterwerfung durch kritiklosen Gehorsam. Nach mehr als sechs Jahrzehnten begann für die Autorin eine mühsame Suche nach ihrer eigenen, verlorenen Identität. Sie fand sie während der spannenden Reise in die Vergangenheit ihrer Familie und die Geschichte der Donauschwaben. In diesem Zusammenhang steht das Wort »Überleben« für sie ebenso als bewundernswerter Beweis der Willensstärke, mit Fleiß, Besonnenheit und Gottvertrauen um die eigene Zukunft zu kämpfen. Diese Lebenseinstellung ist für die Autorin das Mittel gegen Resignation und die Motivation, noch einmal einen ganz neuen Lebensabschnitt zu wagen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Barbara Kohout

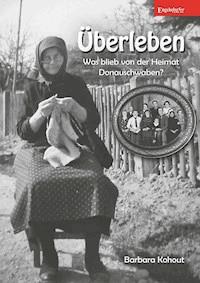

Überleben – Was blieb von der Heimat Donauschwaben?

Engelsdorfer Verlag Leipzig 2013

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.

Copyright (2013) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

1. digitale Auflage 2013 Zeilenwert GmbH

ISBN 978-3-95-488987-7

www.engelsdorfer-verlag.de

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Gefühle, Vertrauen, Versprechen

Erinnerungen, alte Aufzeichnungen

Geschichtliches

Das 19. Jahrhundert

Serben und Repressalien

Meine ersten Vorfahren, der Fortschritt und die Menschen

Meine Vorfahren werden erfolgreich

Reformen im Schulwesen und Großvaters Start ins Leben

Das letzte Friedensjahr mündet in die Katastrophe

Neue Grenzen trennen Familien

Nationalismus wird zu Fanatismus

Ein Poker um die richtige Staatsbürgerschaft, - der Not gehorchend Auswanderung

Ama wird Geschäftsfrau

Kultur und Tradition

Wirtschaftskrise

Mädchenjahre im Wandel der Zeit

„Gottes Wort und Luthers Lehr’ vergehen nun und nimmermehr“

Eine Kriegerwitwe und Halbwaisen

Verliebte

Mein Start ins Leben

Der Nationalsozialismus

Bei der Schwiegermutter

Vorübergehende Entspannung für die Deutschen

Wehrdienst

Wiedersehen und Abschied für lange Zeit

Die Zeiten wurden schwerer

Zurück nach Stanischitsch

Impressionen von Normalität

Todesnachrichten werden Alltag

Das Grauen wird sichtbar

Die Evakuierung beginnt

Rote Armee in Stanischitsch

Feind der Deutschen - Tito

Schule

Flucht

Feindesland Österreich

Die schwerste Etappe

Endlich am Ziel

Aller Anfang ist schwer

Wir suchen die Normalität

Ist Religion die Lösung?

Zwischen zwei Welten

Resümee

Anhang

Fußnoten

Gefühle, Vertrauen, Versprechen

Überleben, Überleben, Überleben – wie ich dieses Wort hasse!

Wie paradox! Sollte ich es nicht lieben?

Das kann ich nicht. Ich habe es gefühlte eine Million Mal im Zusammenhang mit „Harmagedon“ gehört. Harmagedon – die Mutter der Schlachten, in der alles vernichtet wird, was nicht des Überlebens wert ist. Nur die wahren Christen würden gerettet und das könnten nur die Mitglieder der Wachtturm-Organisation sein. Doch auch diese müssten sich durch treuen Gehorsam als würdig erweisen. Die klaren Maßstäbe für das Überleben kämen durch Gottes Geist nur von diesem „Mitteilungskanal“. Aber: „Wer überwindet, der wird die Krone des Lebens erhalten.“

Diese Verknüpfung von Hoffnung, die sich als leere Versprechung entpuppte, und der Bedrohung mit Vernichtung, Strafe, die Angst vor dem Blutbad, der Endzeit hat die vergangenen Jahrzehnte meines Lebens geprägt. Ich habe einem Phantom vertraut. Ich habe mich für eine Illusion verausgabt und vergessen, wer ich ursprünglich war.

Ich versuche, meine Gefühle unter Kontrolle zu behalten. Ich will nicht daran denken, dass ich sechzig Jahre meines Lebens Menschen opferte, die mich nun verraten haben. Als sie das Vertrauen meiner Eltern mit ihrem Versprechen köderten, dass wir sehr bald „Harmagedon“ überleben werden, gewannen sie auch mein Vertrauen. Hätte ich mich anders entscheiden können? Ein Kind mit elf Jahren ist doppelt gebunden: von den Eltern abhängig und erfüllt von dem Wunsch, auch selbst in der neuen Gemeinschaft anerkannt zu sein. Es war die trügerische Hoffnung, dass wir eine neue Heimat finden könnten – einen Ersatz für die unwiederbringlich verlorene. Auch ich habe ihnen vertraut und alles getan, um mir die Anerkennung und den versprochenen Lohn zu verdienen – das Überleben und das ewige Leben im Paradies.

Nun sitze ich hier und frage mich: Wer bin ich? Was ich nicht mehr sein möchte, weiß ich. Ich möchte kein angstgetriebener Mensch sein, der andere mit Angst vor einer Schlacht infiziert, die alles Leben vernichtet. Ich möchte kein Gottesbild vertreten, das nur einen strafenden, rächenden, parteiischen Gott kennt. Ich möchte nicht mehr mit einem „gut geschulten Gewissen“ handeln, das der Polizist in meinem Kopf ist, der mich ununterbrochen überwacht und alle Taten, die von den vorgegebenen Regeln abweichen, mit schlechtem „Gewissen“ quittiert. Ich will das Gewissen suchen, das wie ein Kompass als Richtungsgeber für mein Leben funktioniert und von einem Gott gegeben wurde, der sich allen Menschen liebevoll zuwendet.

Wenn ich aber wissen möchte, wer ich bin, muss ich an die Anfänge zurückkehren. Ich werde meinen Weg betrachten und den Weg meiner Eltern. Meine Geschichte ist ein Teil der Geschichte der Donauschwaben, der Deutschen Siedler, die während der Habsburger Regentschaft in verschiedenen Gebieten, u. a. Siebenbürgen, Rumänien, in der Banater Region und der Vojvodina, siedelten. Da sich der Siedlungsraum entlang der Donau erstreckte und viele Menschen aus Schwaben stammten, entstand der Name Donauschwaben. Meine Vorfahren siedelten in der Batschka oder Vojvodina. Mir fällt auf, dass ich meinen Kindern kaum jemals von meiner alten Heimat erzählt habe. Es war auch bei uns, wie in vielen Nachkriegsfamilien, üblich, die schlimmen Erinnerungen eher zu verdrängen.

Dann haben wir uns gedankenlos und kritiklos den neuen Ansprüchen der Sekte gefügt. Wie eifrig haben wir die früheren Verbindungen aufgegeben und waren so stolz, Untertanen der „Himmlischen Regierung“ zu sein. Die „Theokratie“, die bald die Weltherrschaft übernehmen würde und alle anderen Königreiche vernichtet.

Dafür haben wir uns „selbst verleugnet“. Wir haben vergessen, was unsere Wurzeln waren. Wir wollten diese Rolle annehmen, für „die Mehrung der Theokratie“ zu arbeiten. Diese Rechnung ist für die Wachtturm-Organisation gut aufgegangen. Sie ist in den vergangenen sechs Jahrzehnten von weniger als 300.000 Mitgliedern weltweit auf mehr als sieben Millionen angewachsen.

Nun, ich gehöre jetzt nicht mehr dazu. Ich muss mich nun nicht mehr an die unmenschlichen Forderungen halten, die genau regeln, mit wem ich befreundet sein kann und mit wem nicht. Das ist sehr gut.

Jetzt möchte ich davon erzählen, wer wir waren und wie es früher war. Dass ich das eines Tages tun wollte, war mir schon immer klar.

Erinnerungen, alte Aufzeichnungen

Aber wie soll ich nun herausfinden, wer ich ursprünglich einmal war? Mit wem habe ich als Kind gelacht und geweint? Was habe ich früher gespielt? Leben noch Menschen, die unsere Nachbarn waren? Welches Leben haben wir vor dieser unsäglichen Zeit der Illusion von einem nahenden Paradies gelebt? Angestrengt versuche ich, in meiner Erinnerung einen Anhaltspunkt zu finden, der mich wieder zu mir selbst zurückführen könnte.

1953, wenige Wochen vor meiner Taufe als Zeugin Jehovas, erhielt ich zum letzten Mal für viele, viele Jahre Geburtstagsgeschenke. Das wichtigste Geschenk war für mich eine Agfa-Box-Kamera. Ich sehe sie von meinem Platz auf dem Sofa aus in der Schrankwand stehen.

Ihr verdanke ich einen kostbaren Schatz: das Fotoalbum! Ich hole es aus dem Regal. Es ist ziemlich verstaubt. Wie viele Jahre habe ich nicht mehr darin geblättert? Ganz andächtig beginne ich, die Bilder zu betrachten: meine Großmutter, eine zierliche Frau in typisch donauschwäbischer Kleidung. Sie war immer etwas streng. Ich hatte ein bisschen Angst vor ihr. Wir Kinder redeten sie nur in der dritten Person an. Aber nun überkommt mich eine Welle der Zuneigung. Ich weiß ganz sicher, dass sie mich auf ihre Weise geliebt hat.

Meine Onkel, Tanten, Vettern und Kusinen sah ich nach meiner Taufe als Wachtturm-Anhängerin nur noch selten. Viele Möglichkeiten für Familientreffen, wie Weihnachten, Ostern, Geburtstage, mussten wir absagen. Ich habe wohl Tausende Male gesagt: „Wir feiern kein …, weil das ein heidnisches Fest ist, und wir halten uns strikt an die Bibel.“ Kritiklos haben wir diese Begründung einfach weitergeplappert. Dass sie bei genauerer Betrachtung unhaltbar ist und an den Haaren herbeigezogen, hielten wir schlicht nicht für möglich. Unser Vertrauen in die Quelle solcher Lehren war unerschütterlich. Hochzeiten und Beerdigungen waren dagegen unter der Voraussetzung erlaubt, dass streng darauf geachtet wurde, sich nicht an sogenannten heidnischen Bräuchen oder einer Geste der falschen Anbetung zu beteiligen. Regelmäßige Kontakte zu Freunden und Verwandten, die keine Anhänger der Wachtturm-Religion waren, wurden so erschwert. Es kam nicht selten zu peinlichen Situationen bei Familienfesten, wenn wir uns zum Beispiel weigern mussten, jemandem zuzuprosten mit der Begründung, die Geste sei heidnischen Ursprungs, weil man mit dem Anstoßen der Gläser Dämonen vertreiben wollte. Was war mir das unangenehm! Wir waren einfach Spaßbremsen. Wenn wir uns aber zu seltenen Gelegenheiten trotzdem bei Verwandten trafen, lauschte ich mit offenem Mund den Geschichten aus der Vergangenheit. Irgendwann begann ich, mir aus dem Gedächtnis Notizen zu machen.

Es ist paradox: Obwohl ich es als Teil der alten Welt vergessen sollte, notierte ich mir vieles. Damals legte ich mir selbst gegenüber keine Rechenschaft ab. Heute kommt es mir so vor, als hätte mein verschüttetes ICH dafür gesorgt, dass meine Wurzeln nicht ganz verlorengehen.

Meine Wurzeln wieder wachsen lassen … Wie kann ich dafür sorgen? Ich erinnere mich an den Schuhkarton, in dem ich die Aufzeichnungen ab der Geburt meiner Kinder gesammelt hatte. Ich wollte unsere Vergangenheit für sie bewahren.

Und heute? In mir reift ein Entschluss: Ich werde in die Erinnerungen meiner Familie reisen. Ich will wissen, wer wir Donauschwaben waren.

Meine ersten Notizen stehen auf einem DIN-A 5-Spiralblock: Am Morgen des 13. November 1938 verspürte meine Mutter die ersten Anzeichen meiner bevorstehenden Geburt. Gerade als sie die Petroleumlampe anzündete und wieder auf das Wandbord stellen wollte, welches mein Vater gemacht hatte, hielt sie plötzlich die Luft an und umfasste mit beiden Händen ihren Bauch. „Das war ein Albtraum“, erzählte meine Mutter. Eine Geburt ausgerechnet an einem 13.! Die Großmutter hatte sie am Abend zuvor gewarnt: Das Baby solle nicht am 13. geboren werden. Das würde Unglück bringen. Mutter hat immer wieder davon erzählt, dass sie nach ihrer Hochzeit regelmäßig zum „moje“ zu ihren Eltern gingen. Es war ein Ritual, einmal in der Woche den Abend gemeinsam zu verbringen. Am 12. November 1938 war wohl die Stimmung bei meinen Großeltern sehr bedrückt, denn in der Wochenzeitung „Die Donau“, die mein Großvater für seine Kunden im Friseursalon abonniert hatte, gab es beunruhigende Berichte über Judenhass und die immer stärker werdende Bewegung der Nationalsozialisten im Deutschen Reich. Kunden meines Großvaters, die Juden waren, äußerten sich sehr besorgt. Meine Großeltern hatten kaum die Ereignisse überwunden, die sie nach dem Ersten Weltkrieg gezwungen hatten, von Ungarn nach Serbien „auszuwandern“. Sie hatten die größten Befürchtungen, dass es eine ähnliche Katastrophe geben könnte.

Wie recht sie haben sollten.

Ich blättere weiter. Manche Notiz ist nur ein Stichwort. Aber die Worte formen sich zu Bildern in meinem Kopf. Ich kann Mutter förmlich sehen, wie sie an den Herd in unserer Küche geht und mit dem Flederwisch, einem Handbesen aus einem Gänseflügel, das Ofenloch gründlich von der Asche und den Schlacken des Vortrages reinigt. Sie zerknüllt etwas Zeitungspapier und legt Kienspäne und Maisstängel darauf. Dann zündet sie das Feuer an. Es brennt und knistert sofort und gibt ihr das Gefühl von Wärme und Wohlbehagen. Ich erinnere mich an unseren Küchenherd. Die Herdplatte aus Gusseisen enthielt verschieden große Ringe, die man entfernen konnte. So konnte man einen Topf direkt über das Feuer stellen. Die Milch für das Frühstück war dann im Nu heiß. An der rechten Seite des Herdes befand sich ein Wasserbehälter. Mutter füllte ihn mit Brunnenwasser auf und hatte so immer heißes Wasser zum Spülen. Es gab in meinem Geburtshaus weder Strom noch fließendes Wasser.

Meine Gedanken kehren in die Gegenwart zurück. Vor mir liegen die Zettel voller Notizen und die Fotos, die in diesem Ordner aufbewahrt sind. Ich bin froh, dass ich im Laufe der Jahrzehnte alles gesammelt habe, was ich erfahren konnte. Gerade jetzt ist der Inhalt für mich besonders kostbar.

Auf einem alten Briefumschlag, den ich als Notizzettel benutzt habe, finde ich weitere Aufzeichnungen zum Tag meiner Geburt: Vater war aufgestanden, betrat die Küche, umarmte Mutter und grüßte sie mit „Guten Morgen, mein Herz“. Meine Mutter bekam glänzende Augen, wenn sie von diesem Morgenritual erzählte. Sie setzten sich an den Küchentisch, den meine Mutter schon gedeckt hatte. Ein donauschwäbisches Frühstück bestand aus hausgemachter, würziger Wurst, Speck oder selbst geräuchertem Schinken und natürlich selbstgebackenem Brot. Der Küchentisch war noch blitzblank und neu, das letzte Stück, das mein Vater für ihren jungen Hausstand geschreinert hatte. Mutter nahm den großen Laib Brot, den sie am Vortag gebacken hatte. Sie machte mit dem langen Brotmesser drei Kreuze auf die Unterseite und schnitt drei kräftige Scheiben ab.

Ich erinnere mich noch genau an die Gewohnheit meiner Mutter. Bevor wir der neuen Religion beitraten, dankte sie immer auf diese Art für das tägliche Brot.

Der Tag meiner Geburt war wohl ein Tag wie alle Tage, ein Morgen, wie viele Morgen mit meinen Eltern. Doch das, was normal war, sollte sich schon bald grundlegend ändern. Nur ein Jahr später begann der Zweite Weltkrieg. 1941 musste mein Vater an die Front. Meine Mutter sorgte allein für uns Kinder.

Nach dem Ende des Krieges waren wir gezwungen, das Land zu verlassen. Der Neuanfang, geprägt von den Erfahrungen der Flucht, gestaltete sich mehr als schwierig. Und plötzlich lebten wir als Fremde unter den eigenen Landsleuten und wurden zur leichten Beute für die Versprechungen der Zeugen Jehovas. Nun galt das Kreuzzeichen als „heidnischer Brauch“ und musste unterlassen werden. Wie schade.

Das Wort „heidnischer Brauch“ wurde für mich zu einem „Trigger-Wort“. Trigger nennen die Psychologen einen Schlüsselreiz, der unter anderem durch Konditionierung, also hundertfaches Wiederholen, eingeprägt werden kann und zu einem ganz bestimmten Verhalten führt. Trigger sind Sinneseindrücke, an die man sich erinnert und die bestimmte erlernte oder antrainierte Gefühle oder Verhalten reflexartig aufkommen lassen. Das können aber auch ganz schwache Signale sein, die man im Zusammenhang mit einem ganz bestimmten Ereignis erlebt hat: ein Geruch, eine Geste, ein Geräusch, ein Wort, ein Bild im Zusammenhang mit schweren seelischen Verletzungen und Ängsten.

Mit dem Verweis auf „heidnischer Brauch“ wurden uns Traditionen und Feste aus unserem alten Leben genommen. Geburtstage, Fastnachtsbräuche, Weihnachten, Ostern, aber auch Rituale, wie Prost zu sagen und Anstoßen, Amulette, Sonnwendfeuer, ein Grablicht anzünden, bei einer Trauerfeier Kerzen verwenden, einen Geburtstagskuchen mit Kerzen schmücken und vieles, was Menschen zusammenführt zu Geselligkeit und sozialer Bindung, musste mit dem Hinweis auf „heidnischen Ursprung oder Brauch“ abgelehnt werden. Wir hatten das strickt zu meiden.

Geschichtliches

Ich erinnere mich an einen weiteren verborgenen Schatz. Vor vielen Jahren schenkte mir eine Tante das Buch des Heimatforschers Michael Hutfluss, das er dem Geburtsjahrgang 1939 widmete: das Ortssippenbuch Stanischitsch, Batschka 1896 – 1938. Es enthält die gesamten Einträge aus den Matrikelbüchern von Stanischitsch von 1788 bis 1938. Auch meine Geburt ist darin verzeichnet. Damals schätzte ich das Geschenk nicht sonderlich. Ich erwartete ja den baldigen Untergang des gesamten weltlichen Systems der Dinge, wie der Weltuntergang in der Wachtturm-Sprache genannt wird. Aber jetzt interessiert mich die Geschichte meines Geburtsortes sehr. Aus diesen Aufzeichnungen erhalte ich nun Auskunft über meinen Stammbaum.

Die ersten Donauschwaben folgten offenbar dem Aufruf der Kaiserin Maria Theresia, Siedler für ihr südliches Herrschaftsgebiet anzuwerben. Zunächst wurde das Banat mit den Ankömmlingen besiedelt.

Maria Theresia beendete ihr Siedlungsprojekt 1772. Joseph II. setzte mit einem Erlass 1781 die Siedlungspolitik seiner Mutter fort. Er erlaubte ausdrücklich auch Protestanten, in seinem Gebiet zu siedeln. Damit hielt er sich an die Vereinbarungen, die mit dem Westfälischen Frieden getroffen worden waren, und garantierte Religionsfreiheit.

In dieser Zeit trafen die ersten Siedler aus deutschen Landen in Stanischitsch ein. Der Name des Ortes ist serbischen Ursprungs: Stanìsić. Obwohl der Ort in Ungarn liegt, gehörte dieses Gebiet schon im 18. Jahrhundert zur Donaumonarchie. Im Buch verwende ich durchgehend die deutsche Schreibweise Stanischitsch. Sie ist die jetzt in Deutschland gebräuchliche unter den ehemaligen Ortsansässigen.

Zu den ersten Ankömmlingen in Stanischitsch gehörte offenbar auch ein Ehepaar namens Paul und Hedwig Englert mit ihrer 3-jährigen Tochter Emma. Bis zum Jahr 1786 gab es schon 100 von deutschen Neubürgern gebaute Häuser. Die Zuwanderer waren vorwiegend katholischen Glaubens. Für die Protestanten gründete man eine eigene Ansiedlung.

Vor meinem inneren Auge zieht eine vertraute und doch fremde Landschaft vorbei, während ich weitere Einzelheiten über die Ereignisse rund um die Entstehung meines Geburtsortes lese: Er liegt im sogenannten Bajaer Dreieck. Es ist südliches Grenzgebiet zwischen Ungarn und dem heutigen Serbien zwischen Donau und Theiß. Das Bajaer Dreieck ist ein Landstrich mit einer wechselvollen Geschichte.

Als im Jahre 1713 die junge Habsburgerin Maria Theresia zur Thronfolgerin Karls VI. ernannt wurde, war die Region ein dünn besiedeltes Brachland. Die Osmanen waren zwar besiegt und vertrieben, aber das Land war auch entvölkert. Es wurde hauptsächlich als Weideland für die staatlichen Kriegspferde genutzt.

Maria Theresia hatte ehrgeizige Pläne. Sie wollte ihre Besitzungen gewinnbringend verwalten. Dazu brauchte sie Bauern für die Besiedelung und sie musste ihre Staatsgrenzen gegen feindliche Übergriffe schützen. Dafür brauchte sie Soldaten. Im Vertrag von Belgrad von 1739 konnte Maria Theresia für dieses Gebiet den Frieden sichern. Es war nun fester Bestandteil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Sie bestimmte, dass die Amtssprache fortan Deutsch sei.

Am 20. März 1763 erließ die Kaiserin das Edikt zur Besiedelung dieser Besitzungen. Ihr Interesse galt vorwiegend dem fruchtbaren Landstrich Banat. Sie erklärt ihre Absicht, „die ‚ fundi contributionalis‘“ (Einnahmequellen) zu vermehren und Rekruten zu verpflichten. Daher seien “deytsche Colonisten katholischen Glaubens“ zu bevorzugen. Gegen “Raitzisches“ Volk (serbische Einwohner) bestünden Bedenken. Damit waren vermutlich die Vertriebenen aus den Gebieten Barasca und Dautovo in Ungarn gemeint. Die Ungarn hatten sie vertrieben, weil sie in diesen Städten selbst siedeln wollten. Die Vertriebenen flüchteten in die ungarische Pusta und begannen, neue Häuser zu bauen. Möglicherweise hieß der Anführer dieser Gruppe Stani. Daraus entstand das Dorf Stanischitsch. Bereits nach fünf Jahren lebten dort 88 serbische Familien, die das ausgedehnte Weideland der Kriegspferde auch für ihr Hornvieh und ihre Schafe nutzten.

Zu dem Zeitpunkt, als Maria Theresia ihr Siedlungsprojekt beendete, hatten die Serben ihre Häuser bereits westlich der späteren Hauptstraße errichtet. Dort hatten sie genügend Wasser für ihre Brunnen und Schilfrohr für die Dächer. In der „Großen Gasse“ standen ihr Gemeindehaus und eine kleine, niedrige Bretterkirche, die mit einem Rohrdach gedeckt war. Bereits 1806 wurde diese durch einen Neubau ersetzt, der komplett in Eigenleistung der Gemeindemitglieder errichtet wurde. Neben der Kirche war die Schule. Es war ein typisches Siedlerdorf mit kleinen Häusern, deren Wände aus gestampftem Lehm errichtet wurden. Die Dächer waren ebenfalls mit Schilfrohr gedeckt. So ein Siedlungshaus haben meine Eltern gemietet.

Die Menschen identifizierten sich mit ihrem Dorf. Das Leben verlief wieder so, wie sie es gewohnt gewesen waren. Man tat seine Arbeit. Man feierte die Feste des Jahres und der Familie. Man pflegte die alten Traditionen. Die persönlichen Bedürfnisse konnten befriedigt werden. Sicher gab es Spannungen und Probleme. Aber insgesamt war es eine vergleichsweise friedliche und glückliche Zeit.

Das 19. Jahrhundert

Der Beginn des 19. Jahrhunderts brachte Europa große politische Umbrüche. Die Napoleonischen Kriege zerstörten weite Teile des Kontinents. Die politischen Hoffnungen, die mit Napoleons Herrschaft verbunden gewesen waren, wurden schnell enttäuscht. Die dunklen Wolken am politischen Himmel gingen auch an der Regentschaft der Habsburger nicht vorüber. Und sie betrafen auch meine Vorfahren.

Mein Ur-Ur-Ur-Großvater beschloss, der Enge und den begrenzten Möglichkeiten seiner Heimat im Schwäbischen zu entkommen und in der Ferne ein neues Leben zu beginnen. Er ließ sich von den Gesandten Josephs II. anwerben und fand sich bei einem der vorgesehenen Sammelplätze ein. Von Ulm oder Regensburg aus wurden alle, die umsiedeln wollten, mit einer der sogenannten „Ulmer Schachteln“ auf der Donau bis Österreich verschifft.

Der ältere Bruder meines Urahns hatte den Hof der Familie in Schwaben gerbt. Wie es zu jener Zeit nicht selten war, blieb nur der Erbe auf dem Stammsitz der Familie. Der jüngere Bruder wollte unter keinen Umständen Knecht bei seinem Bruder werden. Die beiden Schwägerinnen sorgten durch eifersüchtige Streitereien auch für Unfrieden und ständige Spannungen, die die Brüder allmählich leid waren. So entschloss sich der Jüngere, mit seinem Erbteil eine eigene Existenz zu gründen. Der Ältere musste ihm das Erbe ausbezahlen.

Paul und Hedwig Englert mit Tochter Emma schlossen sich den Aussiedlern an. Gemeinsam mit ihnen verließ auch der jüngste Bruder die Heimat. Er wollte den französischen Werbern nicht in die Hände fallen, die unter den Bauernsöhnen Soldaten für Napoleon rekrutierten. Da er noch ledig war, blieb er in der Familie seines Bruders. Das erwies sich als Glück für beide.

Erst in Wien erfuhren die Siedler ihren endgültigen Zielort. Die Reise war nicht billig. Zunächst wurden nur Bewerber zugelassen, die mittleren Alters, bei guter Gesundheit und bestimmten Berufen zugehörig waren. Außerdem mussten sie 100 Gulden als Vermögen nachweisen. Im späteren Verlauf der Umsiedlung wird allerdings davon berichtet, dass man auch Siedler akzeptierte, die kein Vermögen hatten.

Die deutschen Herrscher hatten kein Interesse an der Ausreise der wohlhabenden Bauern. Sie war unter Strafandrohung streng verboten. Wer einen Ausreisewilligen zur Anzeige brachte, erhielt eine Belohnung. Der Delinquent dagegen verlor seinen gesamten Besitz.

Im Ankunftsgebiet erhielten alle die gleichen Starthilfen und Zuteilungen. Diese beinhalteten Ackerland, Wiesen, Hilfen zur Errichtung der Häuser, Saatgut für das erste Jahr und die Anschaffungen für Zug- oder Masttiere. Es wurden auch sogenannte Reisespesen von 6 Gulden ausbezahlt und für Unterkunft und Verpflegung gesorgt, bis die Selbstversorgung gesichert war.

Bis die Züge zusammengestellt waren, konnten zermürbende Wochen vergehen. Man bewilligte den Transport bevorzugt für (wohlhabende) Verheiratete. Deshalb gab es eine ganze Anzahl Kurzentschlossener, die sich noch in Regensburg trauen ließen. Die Reise donauabwärts war eine Strapaze. Wochenlang waren die Menschen unterwegs, zusammengepfercht auf engstem Raum und bei schlechter Verpflegung. Doch mein Vorfahre überstand die Reise und landete schließlich mit einem Tross Gleichgesinnter in Stanischitsch. Die Neuankömmlinge verstanden weder die Sprache noch die Kultur der Bewohner der 88 Häuser des Dorfes.

Für den Bau winterfester eigener Häuser war es zu spät. Die Neubürger wurden für den ersten Winter bei den Bauern in den umliegenden Ansiedlungen, den “Hodschags”, einquartiert. Die Gastgeber bekamen für jeden Übernachtungsgast von der kaiserlichen Komitatverwaltung in Sombor einen Kreuzer, den sogenannten Schlafkreuzer. Je mehr Menschen in einer winzigen Notunterkunft verstaut wurden, desto mehr Kreuzer sammelte der Bauer ein. Manche konnten auch in Militärunterkünften einen Winter verbringen.

Viele der Ankömmlinge überlebten den ersten Winter nicht, andere litten lebenslang an den Folgen: Die Unterkünfte waren kalt, feucht und eng. Die unhygienischen Verhältnisse bereiteten den Boden für Krankheiten. Besonders Mütter und kleine Kinder fielen Infektionskrankheiten, wie Lungenentzündung, Keuchhusten, Diphtherie, Masern oder der Ruhr, zum Opfer.

Aus den Eintragungen der Matrikelbücher geht hervor, dass in den ersten Jahrzehnten der Ansiedlung die Säuglingssterblichkeit horrend hoch war. Viele Kinder starben in den ersten Lebensmonaten. Es wurde Brauch, dem Nächstgeborenen den Namen des Verstorbenen zu geben. Man glaubte, Gott habe das tote Kind durch eine neue Geburt zurückgegeben.

Die “fleißigen, strebsamen, gehorsamen, frommen deytschen colonis“ wurden großzügig gefördert.

Die Errichtung des Siedlungshauses, die Anschaffung der Gerätschaften und der Tiere, des Saatgutes für die Folgejahre sowie der Nahrung kostete mindestens 200 Gulden. Wer die ganze Summe aufbringen konnte, nach heutiger Währung ca. 150.000 Euro, war für fünf Jahre von allen Steuern und Abgaben befreit, auch von der sogenannten Robot, der Dienstleistungspflicht. Das Siedlungsland, 30 Morgen Ackerland und 10 Morgen Wiesen, wurde den Siedlern kostenlos überlassen. Die Aussicht, Acker und Wiesen als Erbbesitz der Familie zu behalten, war Verlockung und Grund für die Zuwanderer, die alte Heimat zu verlassen. Ab dem sechsten Jahr begann die Steuer- und Robot pflicht.

Unter der Herrschaft Josephs II. wurde die Steuerfreiheit auf 10 Jahre verlängert. Das war auch sinnvoll. Bis das Land für die Bebauung gerodet und für die erste Saat vorbereitet war, verging geraume Zeit und es dauerte Jahre, bis es einen ausreichenden Ertrag und Gewinn abwarf.

Viele hatten das erforderliche Kapital nicht vollständig. Sie bekamen Stundung. Aber sie wurden dann bereits ab dem vierten Siedlungsjahr steuer- und abgabenpflichtig. Wie bei allen Geschäften auf Kredit war das für manchen, der mit großen Plänen und Hoffnungen kam, der Weg in Verlust und Armut. Sie kehrten nicht selten als Bettler in die alte Heimat zurück.

Der überlieferte Spruch: Dem Ersten der Tod, dem Zweiten die Not und erst dem Dritten das Brot, bewahrheitete sich oft.

Im Jahre 1800 erhielt Baron Redl von Rottenhausen Stanischitsch und seine Gemarkung als Donat (Geschenk oder Gunsterweisung) übereignet. Es war die Anerkennung der kaiserlichen Hoheit für seine gründliche Arbeit bei der Landvermessung. Aufgrund seiner Arbeit gibt es bis heute die Katasteramtsurkunden aus der Zeit der Donaumonarchie. Jeder, der Grund und Boden erwarb, konnte seinen Besitz nun urkundlich nachweisen. Baron Redl musste für das „Donat“ Grundsteuer entrichten. Auch ein Geschenk gab es nicht vollständig geschenkt.

Als “Patronius” hatte er für die religiösen Belange der Untertanen die Verantwortung zu übernehmen. Ein Teil der Kosten für die Seelsorger bezahlte er aus seinem eigenen Säckel. Den Rest mussten die “Colonis” berappen. Der Baron war geschäftstüchtig. Es gelang ihm, den Ertrag seiner Ländereien beträchtlich zu steigern. Da die Familie Redl katholischen Glaubens war, ließ er nur Katholiken zur Ansiedlung in Stanischitsch zu. Er hatte kein Interesse daran, arme Leute als Kolonisten auf seinem Land anzusiedeln.

Serben und Repressalien

Die serbischen Einwohner hatten mehr Dienste zu leisten und ihre Abgaben waren deutlich höher. Ein wesentlicher Grund für die ungleiche Behandlung war die religiöse Intoleranz des katholischen “Patronius“. Er lehnte den bratoslawischen Glauben ab. Baron Redl belastete die Serben mit einer Reihe von Sonderabgaben. Den zehnten, siebten oder fünften Teil ihrer Erzeugnisse von Weizen, Mais, Schweinen, Ochsen, Wein, Federvieh … mussten sie an den Patron abliefern. Außerdem war jeder Serbe, der eine Session Feld besaß, für 100 Tage im Jahr robotpflichtig. Eine Session war die Mindestgröße an Land, wenn man sich ansiedeln wollte. Es konnte aus Weideland, Ackerland oder Wald bestehen. Ich vermute, dass es die Summe aus 30 Morgen Ackerland und 10 Morgen Wiese umfasste. Dies war auch die Erstzuteilung an die Siedler. Die Serben, die Land besaßen, mussten folglich fast ein Drittel des Jahres, natürlich meistens in der Hauptsaison, für den Baron arbeiten – umsonst „für gute Gesundheit“. Für unbotmäßiges Verhalten wurde die Prügelstrafe eingeführt. Der Aufseher brachte eigens dafür eine “Deres“ mit, eine hölzerne Bank, um gleich an Ort und Stelle einen „Schuldigen“ zu bestrafen. Für eine krumme Furche gab es 25 Schläge. Ein kleiner Schaden durch weidende Schafe wurde ebenfalls mit 25 Schlägen geahndet, ein größerer Schaden mit 50.

Noch eine besondere Art der Demütigung schürte Hass und Verbitterung. Die Erinnerung daran wurde noch Generationen später gepflegt. Im Jahr 1815 begann man, eine katholische Kirche zu errichten. Die Serben mussten im Rahmen ihrer Robotdienste auch beim Bau der Kirche mithelfen. Die Arbeiten an sich waren für die Serben nicht das Problem. Es störte sie der Platz, an dem sie bauen mussten: Die neue Kirche wurde auf dem Friedhof der Serben errichtet. Diese Schändung des Andenkens der Toten konnte niemand verwinden. Bis auf den heutigen Tag begießen Serben die Mauern der katholischen Kirche in Stanischitsch mit Wein, um an ihre Ahnen zu erinnern. Und noch immer bringen einige ihren Hass und ihre Verbitterung dadurch zum Ausdruck, dass sie an die Mauern urinieren.

Ich schätze, die deutschen Siedler machten sich kaum Gedanken über Recht oder Unrecht, das ihren Mitbürgern zugefügt wurde. Sie kamen schließlich mit Billigung und Willen seiner allergnädigsten Obrigkeit und Majestät in dieses Land – unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Sie hielten sich selbst nicht für die Fremden. Sie sprachen Deutsch – die Amtssprache! Nach Auffassung der Siedler hatte also alles seine Ordnung. Was sie ihrem Standpunkt entsprechend „rechtmäßig“ in Besitz genommen hatten, vermehrten sie mit Fleiß, Ausdauer und Rechtschaffenheit. Darin fühlten sie sich gegenüber den Serben überlegen.

Aus dieser unkritischen, überheblichen Haltung heraus leiteten sie ihr Recht ab, die Serben zu verachten und zu verspotten. Die Serben, so glaubten viele, seien an ihrem Unglück selbst schuld. Sie galten als ungebildet, faul, vergnügungssüchtig, trunksüchtig und rauflustig. Nur wenige brachten Verständnis und Mitgefühl auf. Schüchterne Annäherungsversuche wurden oft durch Missverständnisse im Keim erstickt.

Im Friseursalon meines Großvaters wurde häufig eine Episode aus dieser Zeit zum Besten gegeben: Ein deutscher Bauer breitet nach einer guten Ernte prächtige Kartoffel auf seinem Hof zum Abtrocknen aus. Es kommt ein Serbe vorbei und bestaunt sie. “Ala to je veliki krompir“ ‚ sagt er anerkennend. („Das sind aber große Kartoffeln.“) Der Schwabe versteht ihn nicht. Er hört das Wort veliki und meint, es sei das schwäbische Wort welich ( welk, auch weich). Sofort wird er zornig: „Was sind das? Welchi Krumbiere? Dein A… ist auch welich“. Das wiederum verstand der freundlich gesinnte Nachbar nicht. Beide waren ärgerlich aufeinander, dabei war es nur ein Missverständnis.

Meine ersten Vorfahren, der Fortschritt und die Menschen

Ziel war es zunächst, einfach nur zu überleben – und dennoch die Träume nicht ganz aus dem Blick zu verlieren. Meine Vorfahren erreichten im Herbst 1781 die neue Heimat. Im zeitigen Frühjahr 1782 musste viel Arbeit geleistet werden. Jede Hand wurde gebraucht. Und die Familie erwartete im Frühsommer ein zweites Kind. Bis zur Geburt sollten Haus und Stallungen fertig sein. Die Felder mussten mit Getreide, Mais und Kartoffeln bestellt werden. Zunächst kam es darauf an, das Nötigste für den Eigenbedarf zu erwirtschaften.

Die beiden Brüder hatten große Träume für die Zukunft: Der Bauer wollte einen Schweinemastbetrieb aufbauen. Sein Bruder träumte von der Pferdezucht. Die Bäuerin kümmerte sich um die Arbeit in Haus und Garten.

Das Kind wurde im Frühsommer geboren. Es überlebte. Die Familie wuchs. Zu ihr gehörten schließlich drei Mädchen und zwei Jungen. Auch auf ihren Schultern lag die Sicherung des Überlebens. Kinderarbeit war eine Selbstverständlichkeit. In die Schule konnten die Kinder nur gehen, wenn keine Arbeiten auf den Feldern anfielen. Bildung hielt man für Hoffart. Zeit zum Lernen und für Schulbesuche zu verwenden, hieß, „dem lieben Herrgott den Tag stehlen“. Schulpflicht bestand ohnehin nur bis zur 4. Klasse.

Alle Kinder wurden auf drei Schulklassen aufgeteilt. Zwei für die katholischen Siedlerkinder und eine für die Kinder der Serben. In jeder Klasse wurden die Jahrgänge von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe unterrichtet. Bildung zu vermitteln, war die Aufgabe der Kirche.

Mit elf oder zwölf Jahren mussten sich die Mädchen als Dienstboten verdingen. Eine Berufsausbildung für Mädchen war nicht vorgesehen. Ihre Bestimmung sollte Ehefrau und Mutter sein. Das galt auch für meine Vorfahren. Da die Töchter hübsch und fleißig waren, fanden alle drei einen passablen Hochzeiter. Ihr Leben war weit weniger vom Kampf ums Überleben geprägt als das ihrer Eltern. Sie begannen, sich mehr für Wohlstand und Bildung zu interessieren.

Auch der Onkel der Mädchen heiratete. Er verliebte sich in die einzige Tochter eines Siedlers, der schon etwas länger ansässig war. Ihm wurden zwei Söhne geboren.

Zunächst arbeitet der Onkel als Rosshändler. Nach und nach baute er sich ein kleines Gestüt auf und verwirklichte seinen Traum von der Pferdezucht.

1811 wurde Stanischitsch zur Marktgemeinde. Das Dorf bestand mittlerweile aus 500 Häusern. Der Handel blühte. Das Handwerk florierte. Die ersten Fabriken wurden gegründet: Die Ziegelfabrik produzierte für den wachsenden Bedarf gebrannte Ziegel für die neuen, größeren Häuser, die den sprießenden Wohlstand der Siedler demonstrierten. Die Hanffabrik lieferte den Rohstoff für die Seile und Stricke, die Halfter und Pferdedecken oder die Säcke, in denen der Kukuruz (donauschwäbisch: Mais) und der Weizen zur Mühle transportiert werden konnten. Der Kanal wurde eine wichtige Umschlagader für den Handel. Mühlen und große Warenspeicher säumten die Ufer.

Die Menschen interessierten sich kaum für die Umwälzungen in der Welt. Aber sie waren auch für sie von Bedeutung. Die österreich-russische Allianz mit Preußen erzwang die Niederlage des Franzosen Napoleon.

Am 20. Juni 1819 überquerte der erste Dampfsegler von den USA aus den Atlantik und erreichte Liverpool. Neue politische Verhältnisse und technische Fortschritte prägten die Zeit und veränderten die Zukunftserwartungen. Damit verbunden war eine Mehrung des Wohlstands. Auch damals war der Traum vom besseren Leben eine starke Triebfeder für Entwicklungen – aber auch Hintergrund großer Spannungen. Immer mehr Nachkommen der ersten Siedler wollten in den besten Ortslagen neue, große Ziegelhäuser bauen. Dort aber standen die kleinen Lehmhäuser der ersten Siedler, der Serben.