18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

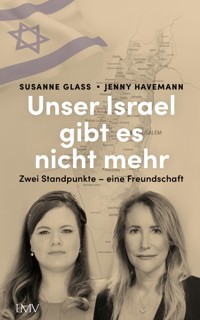

Es sind sehr persönliche, berührende Schilderungen, in denen die beiden Freundinnen Jenny Havemann und Susanne Glass beschreiben, wie sie Israel und die palästinensischen Gebiete vor, während und nach dem 7. Oktober erleben. Jenny, die als Unternehmerin, Bloggerin und Politikanalystin mit ihrem Mann und drei Kindern in Ra'anana bei Tel Aviv wohnt. Und Susanne Glass, die deutsche Kriegsreporterin, die nach Jahren als ARD-Chefkorrespondentin und Studioleiterin in Israel, wo sie und Jenny sich kennengelernt haben, jetzt wieder in München lebt und als Redaktionsleiterin für Ausland und politischer Hintergrund beim Bayerischen Rundfunk auch die Berichterstattung über den jüngsten Krieg mitverantwortet. Jenny hat den 7. Oktober in Israel mit Ihrer Familie erlebt. Sie beschreibt, wie sich dieser Shabbat von den ersten Sirenen am frühen Morgen bis zu den schrecklichen Nachrichten über den barbarischen Terrorüberfall entwickelt hat. Auch Susanne hat gute Bekannte unter den Opfern in Israel. Aber sie hat ebenso viele Freundinnen und Freunde im Gaza-Streifen, um die sie sich große Sorgen macht. Jenny ist als weibliche, deutschsprachige Bloggerin mit entsetzlichem Antisemitismus konfrontiert. Wenn sie zu Vorträgen nach Deutschland kommt, braucht sie Polizeischutz. Susanne steht oftmals wegen der öffentlich-rechtlichen Medienberichterstattung am Pranger. In ihrem gemeinsamen Buchprojekt geben die Freundinnen preis, welche Ängste sie haben und warum sie trotzdem stark bleiben. Gleichzeitig analysieren beide, wie es zu der Situation kommen konnte und welche möglichen Zukunftsentwicklungen sie sehen. Sie trösten sich gegenseitig. Aber sie streiten auch und ringen um Verständnis für die Sichtweise der anderen. Denn sie sind oftmals uneinig, etwa was die Zukunft Israels betrifft, die Medienberichterstattung, den Umgang mit Social Media, die Bekämpfung des Antisemitismus und die Radikalisierung der Palästinenser. Ein Buch, das den Nahost-Konflikt aus Innen- und Außensicht sehr nahbar erklärt. Es zeigt, dass es möglich ist, wertschätzend über unterschiedliche Positionen zu diskutieren. Es ist ein Hoch auf die Kraft der Freundschaft und gibt Hoffnung in düsteren Zeiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

- Jenny Havemann -

Der Schwarze Shabbat am 7. Oktober 20238

- Susanne Glass -

Ständige Bedrohung als »israelische Normalität« 16

- Jenny Havemann -

Kfar Aza, Kissufim … das Grauen wird zur kollektiven Qual44

- Susanne Glass -

Gaza – Zwangskulissen und zarter Widerstand65

- Jenny Havemann -

Alter und neuer Antisemitismus und eine überraschende Begegnung91

… und wie ich Susanne kennenlernte 107

- Susanne Glass -

Das erste Kennenlernen: Israel, die Israelis … und Jenny114

- Jenny Havemann -

Innere Bedrohung?! Die Demokratie-Proteste 2023146

- Susanne Glass -

Bikulturelle Einigkeit versus gesellschaftliche Spaltung178

- Jenny Havemann -

Parallelwelten: Die Traumata von Geiselfamilien und Hinterbliebenen189

- Susanne Glass -

Ausgewogene Berichterstattung – Everybody’s Darling is Everybody’s Depp? 214

- Jenny Havemann -

Prätentiös und tendenziös: Mediale Einäugigkeiten232

- Susanne Glass -

Aufgehoben ist nicht aufgewogen: Die Dokumentation des Leids241

- Jenny Havemann -

Der Krieg und meine Kinder … 255

… und die Hoffnung auf Frieden266

- Susanne Glass -

Die Gegensätze als Väter aller Dinge: Unser Israel gibt es nicht mehr279

Dank

Die Autorinnen

- Jenny Havemann -

Der Schwarze Shabbat am 7. Oktober 2023

Shabbat ist endlich zu Ende. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin schockiert, verängstigt, wir sind schockiert. Wie konnte so etwas bloß geschehen? Ich bin sprachlos. Ich kann nicht mal weinen, weil sich alles so surreal anfühlt. Es heißt, über 100 Menschen im Süden von Israel sind durch palästinensische Terroristen der Hamas aus dem Gazastreifen abgeschlachtet worden.

Sie haben einfach über 350 junge Menschen beim Nova-Musikfestival erschossen. Dann sind sie in die Häuser der Kibbuzim reingegangen und haben dort ganze Familien ermordet. Und wir waren ahnungslos über das Ausmaß dieser Katastrophe, den ganzen Tag.

Morgens um genau 6.30 Uhr ging plötzlich die Sirene bei uns in Ra‘anana los. Es war schon fast hell. Eliyah und ich sind wie Roboter aus dem Bett gesprungen, haben nicht mal ein Wort gewechselt, er rannte ins Kinderzimmer, um die beiden Kleinen aus dem Bett zu holen, ich lief ins Bunkerzimmer, wo Levi, unser Großer, jetzt seit Pessach sein Zimmer hat. Er ist ja schon elf und braucht sein eigenes Reich.

Bei ihm im Zimmer angekommen, stieg ich auf sein Bett und öffnete das Fenster. Jetzt hörten wir die Sirene richtig laut. Ich schob die Eisenrollen von beiden Seiten des Fensters zu und schloss das Fenster wieder, den Anweisungen für Raketenalarme entsprechend.

Plötzlich wurde das Zimmer komplett dunkel. Wegen Shabbat konnten wir ja kein Licht anmachen. Levi wachte so halb auf und verstand nicht so recht, was gerade passierte. Mit der aufheulenden Sirene riss er die Augen auf, blieb aber vor Müdigkeit liegen.

Eliyah rannte mit Ari und Rosa auf dem Arm ins Zimmer, legte die ebenfalls noch halb schlafende Rosa auf Levis Bett, auf dem wir saßen, und schloss die dicke Bunkertür. Dann verriegelte er sie, indem er den Griff nach oben schob. Nun saßen wir in einem stockdunklen Zimmer. Ari fragte: »Was ist los? Sind es Raketen?« Ich antwortete: »Wahrscheinlich, aber mach dir bitte keine Sorgen. Es wird alles gut«, und drückte ihn ganz fest an mich.

Der Arme war seit dem letzten Gaza-Krieg vor zweieinhalb Jahren total traumatisiert. Damals war er sechs Jahre alt. Im Mai 2021 ertönten eine Woche lang Sirenen bei uns, und er weinte jeden Abend und konnte nicht einschlafen. Mein armes Baby, es tut mir so leid, dass er seitdem Angst vor Sirenen hat.

Als das heulende Tönen aufhörte, lauschten wir, ob wir das vertraute »Bum« hören konnten. Es würde bedeuten, dass der Iron Dome die Raketen abschoss und wir bald das Zimmer wieder verlassen konnten. Einige Sekunden vergingen in kompletter Stille. »Vielleicht war es doch ein falscher Alarm?«, sagten wir fast gleichzeitig. Dann hörten wir es. »Bum«, »bum«.

Nach den letzten Detonationen noch zehn Minuten abwarten, so lautet die Vorgabe. Denn nach dem Abschuss der Raketen durch den Iron Dome können noch Teile verspätet zu Boden gehen. Also warteten wir zu fünft im dunklen Zimmer. Endlich konnten wir das Zimmer verlassen.

»Raketen? Bei uns? Das ist seltsam. Normalerweise fängt es im Süden an mit dem Beschuss«, sagte ich zu Eliyah. »Ja, das ist ungewöhnlich«, antwortete er.

Levi schlief sofort ein, Rosa ebenfalls, nur Ari wollte nicht in sein Bett. Es war zu erwarten: sein Sirenen-Trauma. Ich sagte zu ihm, dass er sich natürlich zu uns legen könne. Wir schliefen alle wieder ein, es war schließlich Shabbat und Simchat Tora und unser einziger Tag zum Ausschlafen in der Woche.

Gegen 8.30 Uhr wachten wir auf, alles war ruhig draußen. Da wir ja, wie du weißt, kein Handy am Shabbat benutzen, hatten wir keine Ahnung, was in Israel los war.

Eliyah machte sich fertig für das Gebet, zog sein weißes Hemd an, nahm seine Gebetstasche mit Siddur (Gebetsbuch), Tallit (Gebetsmantel) und der Tora mit und ging, Ari an der Hand, in die Synagoge.

Levi und Rosa brauchen immer etwas länger morgens, also gehe ich mit ihnen meistens etwas später hinterher. Und so rührte ich nur schnell einen kalten Instantkaffee ein und zog mich und Rosa an – sie wollte unbedingt ein anderes Kleid als am Vortag anziehen.

Am Vorabend hatte sie ihr Lieblingskleid getragen, gelb, mit Perlen oben, in dem sie tanzte, während die Männer auf einer Seite und die Frauen auf der anderen Seite der Synagoge mit den Torarollen tanzten. Das ist die Tradition an Simchat Tora. Rosa liebt es zu tanzen. Sie tanzte mit mir und mit den großen Mädchen aus unserer Synagoge. Manche von ihnen waren schon beim Militärdienst und hatten wohl zu Simchat Tora freibekommen.

Also ging ich mit Levi und Rosa zum Morgengebet. Die Straßen waren leer. In der Synagoge angekommen, wunderte ich mich, dass so wenige Menschen da waren. An Simchat Tora kommen bei uns normalerweise sehr viele, weil wir nach dem Gebet ein großes Mittagessen für die ganze Gemeinde haben.

Ich fing an, jeden, den ich traf, zu fragen, was los war.

»Im Süden, es ist schrecklich. Es gibt mehrere Tote und Entführte. Wir wissen aber noch nichts Genaues.« Ein Paar hatte ausnahmsweise Handys und Gewehre dabei. Wenn es ums Lebenretten geht, darf beziehungsweise muss sogar der Shabbat gebrochen werden. Das Gebet wurde ganz schnell runtergebetet, mit Torarollen wurde beim Morgengebet nicht mehr getanzt, die Catering-Firma hatte große Tische mit Essen aufgebaut. Doch wer sollte das jetzt alles essen?

Die grauenvolle Vorahnung, dass etwas Schreckliches passiert sein musste und gleichzeitig nicht zu wissen, was genau, war unerträglich.

Ohne lange Gespräche aßen wir nach dem Gebet das Mittagessen. »Jenny, nehmt euch Essen mit. Es ist zu viel übrig geblieben!«, sagte eine Frau aus der Synagoge. Wir und auch andere Familien, die beim Gebet da waren, nahmen sich mehrere Packungen Reis, Fleischbällchen, Hummus, Salate usw. mit.

»Sollen wir mit den Kindern noch auf den Spielplatz?«, fragte ich Eliyah. »Besser nicht. Falls die Sirenen wieder losgehen, schaffen wir es vielleicht nicht bis zum Bunkerzimmer.« In und um Tel Aviv haben wir ja etwa eine Minute Zeit, um uns beim Raketenalarm Schutz zu suchen. Also waren wir zu Hause, spielten und lasen mit den Kindern. Ich hatte Schwierigkeiten, zu sitzen. Ständig sprang ich auf und lief durch das Wohnzimmer. Die Neugier zerfraß mich.

Außer der großen Sorge um die Menschen im Süden Israels quälte mich auch die berufliche Neugier.

Seit Jahren berichtete ich als Bloggerin und Politikanalystin auf Social Media über das, was in Israel passierte, regelmäßig hielt ich in Deutschland Vorträge über israelische Politik und israelische Innovationen. Neben der Rolle als Bürgerin, die damit selbst betroffen war und betroffene Freunde hatte, versuchte ich, in meiner professionellen Rolle immer auf dem Laufenden zu sein.

Um etwa 14 Uhr sagte ich dann endlich: »Ich kann nicht bis Shabbat-Ende warten. Ich gehe nach oben zur Nachbarin und frage sie, wie die Lage gerade ist.« Neugierig und gleichzeitig verängstigt über das, was mich erwarten sollte, klopfte ich bei der Nachbarin. Sie öffnete die Tür. »Hanna, was ist los im Süden?«

»Was? Habt ihr keine Nachrichten gesehen? Es ist Krieg. Mehr als hundert Israelis sind bereits gestorben. Es gibt Geiseln, es ist furchtbar.«

Gedenkfotos der Opfer am Ort des Nova-Musikfestivals

Ich war wie erstarrt. Wie, warum, woher? Hundert Fragen und Gedanken schossen durch meinen Kopf.

Auf ihrem Fernseher sah ich, wie Journalistinnen und Journalisten in den Feldern irgendwo im Süden von Israel mit den Kameras standen und mehrere junge Menschen aus den Feldern auf sie zuliefen. Sie keuchten, als wären sie stundenlang gelaufen. »Bitte helft! Terroristen! Es sind noch mehr von uns in den Feldern.«

»Wo kommt ihr her? Wie viele sind noch in den Feldern von euch?«, fragte die Journalistin. »Von einem Musikfestival. Wir wissen nicht, wie viele sich noch verstecken. Es ist schrecklich!«

Oh warte … Wir hatten schon wieder eine Sirene.

Einige Minuten stand ich in Hannas Wohnzimmer und wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich bedankte mich, dass sie mich eingeweiht hatte, und ging wieder nach unten. »Es ist wirklich schlimm. Mehr als hundert sind tot«, flüsterte ich zu meinem Mann. Ich wollte auf keinen Fall, dass die Kinder die Details erfuhren.

Seit 2010 lebten wir in Israel. Wir hatten uns bewusst dazu entschieden, unsere Familie hier zu gründen, obwohl wir beide in Deutschland aufgewachsen waren und unsere Eltern immer noch dort lebten.

Natürlich war uns bewusst, dass Israel regelmäßig angegriffen wurde und es auch ab und zu Terroranschläge gab. Doch unser Wunsch, in der alten-neuen Heimat Israel zu leben und unsere Kinder in einer selbstverständlich-jüdischen Umgebung großzuziehen, war größer als die Angst. Und wir sind als Familie auch sehr glücklich hier.

Klar, es kommt alle ein bis zwei Jahre zu Raketenbeschuss aus Gaza, und das ist jedes Mal eine durchaus stressige Zeit. Und auf Fragen unserer Kinder wie »Warum schießen sie auf uns?« haben wir nicht immer eine für sie plausible Antwort.

Schuhe der Festivalopfer, Ausstellung in Tel Aviv (Dezember 2023)

Dass aber mit dem 7. Oktober 2023 der Konflikt mit Gaza eine komplett neue Dimension angenommen hatte, ist unbestritten.

In so vielen Reden und Artikeln heißt es, dass es der blutigste Tag für das jüdische Volk seit dem Holocaust gewesen sei. Es ist sogar mehr als das. Nach meinem Empfinden ist es auch der traumatischste Tag seit dem Holocaust.

Ich bin mit den Holocaust-Geschichten meiner Urgroßmutter aufgewachsen, ich habe dieses Trauma mitgefühlt. Ich habe so sehr gehofft, dass meine Kinder nicht auch noch so ein Trauma erleben müssten. Es schmerzt mich, dass ich ihnen das nun nicht ersparen kann.

Als dann der Shabbat zu Ende ging, saßen wir in unsere Handys vertieft und lasen die Artikel über das, was passiert war. Unglaublich viele Freunde, Bekannte, Follower und natürlich unsere Familie schrieben uns Nachrichten, in denen sie fragten, wie es uns ginge und ob wir in Sicherheit seien.

In den WhatsApp-Gruppen der Schule und des Kindergartens erfuhr ich, dass ab morgen und bis auf Weiteres alle Bildungseinrichtungen geschlossen seien. In einer Protestgruppe, die sich gegen Demokratiedefizite und die Justizreform richtete, schrieb eine Bekannte, dass sie ihren Sohn Chaim nicht erreichen könne, der in einem Kibbuz im Süden lebte. Sie hätte ihn nun als vermisst gemeldet. Es war wie ein Albtraum. Mein Herz wurde schwer, aber ich konnte nicht weinen.

Liebe Susanne, ich werde jetzt ein Video für Social Media aufnehmen und dann schlafen gehen. Wir sprechen uns bestimmt die Tage. Umarmung, Jenny

- Susanne Glass -

Ständige Bedrohung als »israelische Normalität«

Liebe Jenny, es hat so gutgetan, Deine Stimme zu hören. Wie war ich erleichtert. Aber du klangst so geschockt, wie ich Dich niemals zuvor erlebt hatte.

Obwohl wir sonst stundenlang über alles quatschen, lachen, streiten können, was uns bewegt und durch den Kopf geht, hatte ich uns zum ersten Mal als sprachlos empfunden. Alle Worte schienen unpassend, viel zu wenig aussagend. Als müssten sie erst noch aus den Gedanken herausdestilliert werden, die sich im Kopf wie wild und immer schneller drehten.

Dann erzähltest Du, dass Du noch am Abend des 7. Oktober begonnen hast, Deine Erlebnisse und Gedanken niederzuschreiben. Ich hatte denselben Reflex. Wir leben zwar in völlig verschiedenen Welten, sind oft uneins. Aber doch in vieler Hinsicht seelenverwandt.

Also beschlossen wir, dass jede für sich, in ihrem Tempo und mit ihren Themen, die Ereignisse kommentiert. Mit dem Ziel, uns über unsere Einträge auszutauschen und damit eine Nähe herzustellen, die ausgerechnet zu dieser Zeit räumlich nicht mehr gegeben war.

Als mich die israelische Raketenwarn-App am frühen Samstagmorgen weckte, wunderte ich mich ein wenig, denn der Alarm war doch eine Zeit lang nicht mehr zu hören gewesen.

Die Hamas im Gazastreifen schien sich seit ein paar Wochen weniger mit Terroraktionen zu beschäftigen, als vielmehr mit dem Versuch, sich ein Image als seriöse palästinensische Partei aufzubauen. Später würden wir wissen, dass dies exakt ihrer Strategie der Täuschung entsprach.

Ich schaltete – ohne nachzusehen, für welches Gebiet der Alarm diesmal galt – mein Handy stumm und döste weiter. Denn ich war im Urlaub in Kroatien und versuchte, ein wenig zu entspannen. Die letzten Wochen waren nicht leicht gewesen. Und in ein paar Tagen würden wir meine Schwiegermutter beerdigen müssen.

Keine Sekunde fragte ich mich bei diesem frühmorgendlichen »Red-Alert«, ob Du, liebe Jenny, oder meine anderen Freundinnen und Bekannten in Israel in Gefahr sein könnten. Ich dachte nicht an die von mir tief bewunderte Vivienne Silver. Eine Friedensaktivistin, die in einem Kibbuz direkt am Gazastreifen lebte. Ich wusste, dass ein solcher Alarm für die Menschen in Israel leider zum Alltag gehört. Ich ging ganz selbstverständlich davon aus, dass sie die Gefahrenlage richtig einschätzen und sich – wenn überhaupt nötig – wie unzählige Male zuvor rechtzeitig in Sicherheit bringen könnten.

Wer bei Raketenalarm in Panik ausbricht, ist für ein Leben in Israel sowieso ungeeignet. Schon die Schulkinder lernen, wie viele Sekunden sie jeweils Zeit haben und wo die nächsten Schutzräume sind. Hinzu kommt der legendäre Raketenabwehrschirm Iron Dome, der die meisten Raketen, die die palästinensischen Islamisten der Terrororganisation Hamas quasi routinemäßig aus dem Gazastreifen Richtung Israel abfeuern, verlässlich abfängt.

Ich habe selbst schon das feuerwerkähnliche Spektakel am Himmel über meinem Appartement in Tel Aviv-Yaffa beobachtet, als eine Rakete, die sonst in meiner Nachbarschaft eingeschlagen wäre, vom Himmel geholt wurde. Sie stürzte ins Meer, ohne Schaden zu verursachen. Warum hatte ich das überhaupt sehen können? Natürlich hatte die App zuverlässig vorher Alarm geschlagen, aber ich war im schier grenzenlosen Vertrauen auf die israelische Abwehrstärke damals auf der Terrasse geblieben, statt in meinen Schutzraum zu laufen. Mein Schutzraum war eine vielleicht vier Quadratmeter große Abstellkammer hinter der Küche. Darin standen meine Waschmaschine und ein Gerät zur Trinkwasseraufbereitung. Außerdem hatte ich dort meine Weine gelagert.

Wenn Freunde aus Deutschland zu Besuch waren, musste ich immer erklären, dass jede neue Wohnung in Israel einen solchen Raum hat. Die Wände waren extra verstärkt. Die Fenster konnten bombensicher geschlossen werden. Es gab ein eigenes Belüftungssystem, und bei einem Volltreffer sollte im Idealfall der Schutzraumtrakt eines Wohnhauses unversehrt stehen bleiben.

Es gab schon Nächte, in denen der Raketenalarm so häufig losging, dass ich meine Matratze vor die Waschmaschine legte, um nicht ständig vom Bett in den Schutzraum laufen zu müssen und stattdessen ein oder zwei Stunden zu schlafen, bevor die Liveschalten für die Morgensendungen losgingen. Beim Erklären des Schutzraums habe ich von meinen Besucherinnen und Besuchern aus dem Ausland regelmäßig bedrückte bis fragende Blicke geerntet. Wer nicht in Israel lebt, kann sich diese permanente Bedrohungssituation und den gelassenen Umgang damit einfach nicht vorstellen.

Den Schutzraum habe ich bei meiner Rückkehr nach Deutschland nicht vermisst. Aber diese wunderbare Dachterrasse über der Altstadt von Yaffa sehr! Mit direktem Blick aufs Meer und diese spektakulären Sonnenuntergänge, wenn die Sonne wie ein rot glühender Ball ins Wasser zu fallen schien, das dann in allen Gelb- und Orangetönen leuchtete. Was haben wir hier für Partys gefeiert! Jüdische, muslimische und christliche Freundinnen, Freunde und Kollegen gemeinsam. Ab und zu war es uns sogar gelungen, bei den israelischen Behörden eine Ausreisegenehmigung für die palästinensischen Kollegen aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen zu bekommen. Sie durften dann für ein paar Tage nach Tel Aviv kommen, um vor Ort an Studiobesprechungen teilzunehmen. Die Abende haben wir jedes Mal auf meiner Terrasse in Yaffa ausklingen lassen.

Öfter wurde der Antrag allerdings ohne Angabe von Gründen abgelehnt, oder die Palästinenser mussten noch am selben Tag wieder zurück. Diese Genehmigungsverfahren waren eine demütigende Prozedur für die Kollegen, die schon seit Jahrzehnten für das ARD-Studio arbeiteten und sicherlich keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Israel darstellten.

Aber bei meiner Abschiedsfeier, im Dezember 2021, nach sechs Jahren als Chefkorrespondentin und Studioleiterin in Israel, waren auch die Palästinenser aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen dabei. Ich erinnere mich noch so gut daran, wie begeistert sie zuhörten, als Du, liebe Jenny, und Eliyah einen Rocksong auf mich umgetextet hattet und vortrugt. Anschließend tanzten wir alle gemeinsam.

Aber zurück zum Raketenalarm, der mich an meinem kroatischen Urlaubsmorgen aufschreckte. Natürlich dachte ich dabei auch nicht an die Palästinenser im Westjordanland oder im von Israel und Ägypten abgeriegelten Gazastreifen. Niemals hätte ich mir bei diesem Raketenalarm gedacht, dass gerade Tausende Terroristen aus Gaza in israelischen Kibbuzim und auf dem Nova-Musikfestival in einem Blutrausch möglichst viele Juden massakrieren oder entführen.

Ich war selbst viele Male im Gazastreifen. Ich weiß, wie hermetisch er von Israel und Ägypten abgeriegelt wurde. Ich hatte selbst erfahren, wie extrem die Sicherheitsmaßnahmen entlang der Grenze waren. Unvorstellbar, dass diese plötzlich so leicht zu durchbrechen waren.

Zusammengefasst: Ich hatte keinerlei Vorahnung, dass die zurückliegende Nacht und dieser frühe Morgen des 7. Oktober 2023, dem ich noch ein wenig Schlaf abzuringen versuchte, für lange Zeit meine letzten ruhigen Momente ohne Albträume gewesen sein sollten. Dafür ging mir etwas ganz anderes durch den Kopf, als ich nicht wieder einschlafen konnte. Ich fragte mich zum ersten Mal, warum ich eigentlich die Raketenwarn-App weiterhin auf meinem Handy installiert hatte. Immerhin lebte ich nun schon seit bald zwei Jahren nicht mehr in Israel. Aber niemals war mir in den Sinn gekommen, diese App, von der schon etliche Male mein eigenes Leben abhing, zu deinstallieren. Das ging offensichtlich nicht nur mir so.

Ich kenne auch jetzt noch Leute, die vor vielen Jahren aus Israel zurück nach Deutschland gezogen sind und deren Handys weiterhin selbstverständlich jeden Raketenalarm in Israel melden. Andere deutsche Freundinnen und Freunde lesen, wie damals während der Zeit ihrer beruflichen Entsendung nach Israel, weiterhin jeden Morgen in Berlin zunächst die israelischen Zeitungen. Wenn sie abends ins Restaurant gehen, dann am liebsten in ein israelisches. Diese Freunde sind nicht jüdisch und sie sind keine Journalisten. Das Leben in Israel, die Erfahrungen, die sie gemacht hatten, sind aber derart intensiv, dass sie davon für immer geprägt sind. Ich weiß längst, dass das auch für mich gilt. Eine arabische Freundin hatte mir einmal gesagt, ein Jahr in Jerusalem präge die Menschen wie mindestens zwei Jahre an einem anderen Ort dieser Welt. Ich weiß genau, was sie meint. Auch wenn meine Adresse Tel Aviv-Yaffa war, habe ich in den sechs Jahren als Korrespondentin in Israel und den palästinensischen Gebieten Erfahrungen gemacht, die gefühlt wie mindestens zwölf Jahre auf meine Vita einzahlen – im Positiven wie im Negativen.

Und nicht nur die Raketenwarn-App auf meinem Handy deutet auf mein »Doppelleben« hin. Ich bin zwar zurück in München, aber in Gedanken noch häufig Bewohnerin von Tel Aviv-Yaffa. Ich bin weiterhin in sämtlichen WhatsApp-Gruppen, mittels derer Medienleute in Israel wichtige Informationen erhalten. Dazu gehört beispielsweise die WhatsApp-Gruppe der IDF (Israel Defence Forces), also des israelischen Militärs, genauso wie die des MDA, das steht für Magen David Adom (Roter Davidstern), die israelischen Rettungskräfte. Und der Jerusalem Press Club sowie diverse Pressesprecher von israelischen Politikerinnen und Politikern laden mich weiterhin via WhatsApp zu virtuellen Press Briefings ein. Ja tatsächlich, das funktioniert in Israel alles weiterhin via WhatsApp. Die israelischen Medienleute scheinen hier keinerlei Sicherheitsbedenken zu kennen. Oder sie pfeifen darauf, weil sie wissen, dass die israelischen Behörden bei Bedarf ganz andere Möglichkeiten der Überwachung haben. Da ist es vollkommen irrelevant, ob du statt WhatsApp nur noch via Signal kommunizierst. Als deutsche Journalisten, die aus oder über Israel berichten, können wir uns solche Überlegungen ohnehin nicht leisten, wenn wir nicht von allen Informationsflüssen abgeschnitten sein wollen.

Selbstverständlich interessiert mich nicht nur die israelische Seite. Auch die Palästinenser haben längst entdeckt, dass sie via WhatsApp-Gruppen schnell und effizient die Medien erreichen können. So erhalte ich regelmäßig Mitteilungen über palästinensische Tote und Verletzte von der »Alray Media Agency«. Damit habe ich nur die Gruppen genannt, die allesamt ziemlich aktiv waren und sind. Man ist gut beraten, sie stumm zu schalten, will man nicht von mehr als hundert Benachrichtigungssignalen pro Tag aufgeschreckt werden. Viel wichtiger ist aber: All diese Informationen gilt es natürlich kritisch zu überprüfen. Sowohl auf unabsichtliche Fehler als auch auf absichtlich gesteuerte Falschmeldungen.

In der hohen Schlagzahl, in der die Meldungen bei den Empfängern eintreffen, wird diese Überprüfung allerdings immer schwieriger. Bisher noch gar nicht erwähnt habe ich die WhatsApp-Gruppe, die für mich von Beginn an die schwierigste und befremdlichste war, die der Hamas. Ja, tatsächlich, auch die gab es. Eingerichtet zu einer Zeit, als die palästinensischen Herrscher über den Gazastreifen noch versucht hatten, sich als seriöse Partei darzustellen. Als Alternative zu dem politisch gemäßigten, aber hochkorrupten Altherrenclub der Fatah-Partei, die im palästinensischen Westjordanland in der Autonomiebehörde in Ramallah das Sagen hat. Journalistinnen und Journalisten, die wie ich auch regelmäßig aus Gaza berichten wollten, konnten sich der WhatsApp-Gruppe der Hamas nicht wirklich entziehen. Skurril war es dennoch: Mitglied zu sein in der Gruppe einer Partei, die von der EU und den USA als Terrorvereinigung eingestuft wurde – was ich in all meinen Berichten von Anfang an so betont hatte.

Die Hamas-Gruppe ist relativ schnell nach dem 7. Oktober von meinem Handy verschwunden, ohne dass ich sie bewusst deinstalliert hatte. Die Tage waren damals so schrecklich und turbulent, dass es mir zunächst gar nicht auffiel. Heute bedaure ich, dass ich keine Screenshots von deren letzten Meldungen gemacht habe.

Neu hinzu kam dafür von israelischer Seite die »Gaza War Resource Group«. Aber damit greife ich schon vor.

Natürlich war der wohlig-faule, glücklich-ahnungslose Schlummermoment am Morgen des 7. Oktober in Kroatien dann schnell vorbei.

Als mir gegen Mittag mit voller Wucht klar wurde, was in Israel passiert war – und niemand kannte zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß des Massakers –, versuchte ich panisch, meine Freundinnen und Bekannten dort zu erreichen. Was für eine Erleichterung, als sich alle zurückmeldeten. Was sofort auffiel: Alle befanden sich in einem Schockzustand. Das war extrem ungewöhnlich. Denn schon in der Vergangenheit hatte ich immer wieder bei Anschlägen oder Zusammenstößen nachgefragt: »Wie geht es Euch?« Die Antworten waren immer recht cool. »Keine Sorge, wir sind okay! Hoffentlich bei Dir in Deutschland auch alles gut? Plant ihr einen Urlaub, was macht der Job?« So in der Art. Jetzt spürte ich blankes Entsetzen. Keinem war nach Small Talk zumute. Es wurde bald klar, dass die Dimension dieses Anschlags alles überstieg, was sie vorher erlebt hatten. Dich, liebe Jenny, erreichte ich nicht. Aber ich wusste ja, dass Eure Handys am Shabbat wie bei allen gläubigen Juden immer ausgeschaltet sind. Schon oft hatte ich Dich ein wenig um dieses regelmäßige »digitale Detox« beneidet. Unter der Woche machst Du das dann allerdings immer wieder wett, indem Du ständig auf den Social-Media-Plattformen aktiv bist. Was ich, außer zu journalistischen Recherchezwecken, prinzipiell vermeide, weil ich meine Privatsphäre schützen möchte.

An diesem 7. Oktober wünschte ich mir, Du hättest Dein Handy wenigstens kurz eingeschaltet und würdest mir schreiben, dass es Euch gut ginge. Ich fragte mich, welche der schrecklichen Nachrichten Euch wohl trotzdem schon erreicht hätten.

Ich rief meinen arabischen Freund Mohammed an. Ein Intellektueller, der im Norden Israels lebte. Ich wusste, dass er und seine Familie sehr darunter litten, dass sie sich in ihrer Heimat als Menschen zweiter Klasse behandelt fühlten. Ich kannte seine langen Schimpftiraden über die israelische Politik und speziell den israelischen Umgang mit den Palästinensern. Kein Wort davon jetzt. »Diese Hamas-Arschlöcher!«, legte er gleich los. »Ich wusste, dass die zu so etwas Unmenschlichem fähig sind. Aber wir hätten doch niemals gedacht, dass diese Terroristen so leicht durch die Grenzanlage durchkommen! Wie kann das sein? Wir werden hier jetzt durch die Hölle gehen. Wenn ich könnte, würde ich dieses unheilige Land sofort verlassen.« Als arabischer Mann, der in Israel lebte, solidarisierte er sich sofort und ohne Wenn und Aber mit den israelischen Opfern. Eine Einstellung, die ich noch bei vielen anderen arabischen Israelis sehen würde. Was auch vielen jüdischen Israelis sehr positiv auffiel, wie sie mir später erzählten. Gleichzeitig stellte mein arabischer Freund sofort die entscheidenden Fragen, die uns allen durch den Kopf gingen: Wie war es möglich, dass Militär und Geheimdienste in Israel derart versagen konnten? Wo sie doch als eine der Weltbesten ihres Fachs galten?

Erste Antworten darauf würden wir erst später bekommen.

Deutsche Schulklasse zu Besuch bei Susanne Glass im ARD-Studio Tel Aviv (Dezember 2019)

Für mich war der Urlaub am Nachmittag des 7. Oktober definitiv vorbei. Aus der Entfernung unterstützte ich meine Kolleginnen und Kollegen beim Bayerischen Rundfunk in München dabei, eine Sondersendung zum Terrorüberfall zu planen. Einen ARD-Brennpunkt, der nach der Tagesschau um 20.15 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen lief. Gleichzeitig packte ich den Koffer für die Rückreise. Tausend Gedanken und Fragen gingen mir durch den Kopf. Aber eine hatte ich für mich selbst schon beantwortet: Die Reaktion der israelischen Regierung von Ministerpräsident Netanyahu würde äußerst unerbittlich ausfallen.

Gleichzeitig wagte ich mir nicht vorzustellen, was es bedeuten würde, wenn die israelische Armee in den dicht besiedelten Gazastreifen einmarschieren und sich dort auf einen Häuser- und Tunnelkampf einlassen müsste. Wo es vor kleinen Kindern auf den Straßen, besonders in den ärmlichen Siedlungen nur so wuselte. Ein erschreckendes Szenario, das die israelische Armee seit Jahren zu vermeiden versuchte. Aber auf das schlimmste Pogrom an Juden seit der Shoah würde eine extrem harte Antwort folgen. Israel hatte auf Terror und Angriff immer hart reagiert, hart zurückgeschlagen. Es ging ja in der jüngsten Geschichte Israels von Anfang an um nichts weniger als um den Erhalt der Existenz.

Wenn mich Besuchergruppen im ARD-Studio Tel Aviv gefragt haben, warum Militär und Armee in Israel so extrem präsent sind, warum man bewaffnete Soldatinnen und Soldaten sogar noch am Strand von Tel Aviv sieht, was oft gerade für junge Deutsche befremdend gewirkt hat, habe ich zum besseren Verständnis auf die Geschichte dieses jungen Landes verwiesen, das erst seit 1948 existierte. Also nach dem Nazi-Horror des Holocaust, bei dem 6 Millionen Juden ermordet wurden, entstanden war.

Dabei begann die Vorgeschichte von Eretz Israel, dem Staat Israel, der ein sicherer Hafen für die Juden nach der Shoah werden sollte, lange vor dem Holocaust.

Theodor Herzl, in Budapest geboren und in Wien als Publizist tätig, hatte die zionistische Bewegung 1897 gegründet. Damals lebten 90 Prozent der Juden in Europa und litten immer stärker unter den zunehmenden nationalen Bewegungen. Antisemitische Parteien hetzten gegen Juden. Es kam zu Pogromen und Ritualmorden.

Herzl strebte die »Lösung der Judenfrage« an, veröffentlichte 1896 das Buch Der Judenstaat, in dem er bereits an das damalige Gebiet Palästina dachte, wo Ende des 19. Jahrhunderts etwa eine halbe Million Menschen lebten, größtenteils Araber. Palästina war Teil des Osmanischen Reiches unter Sultan Abdulhamid II., der den Zionismus ablehnte. Somit war zu Herzls Zeiten die Gründung eines Judenstaates absolut unrealistisch. Es begannen aber die ersten Auswanderungsbewegungen von Juden.

Der Erste Weltkrieg veränderte die Situation grundlegend. Palästina wurde unter britische Verwaltung gestellt. Die Briten hatten es 1917 besetzt, und der britische Außenminister Balfour gab der zionistischen Bewegung das Versprechen, in Palästina eine Heimstätte für das jüdische Volk zu schaffen. Dort nahmen die Spannungen zwischen den arabischen Bewohnern und den neu zugezogenen Juden zu. Die Vernichtungspolitik der Nazis im Zweiten Weltkrieg führte dazu, dass auch die führenden Weltmächte gegenüber der Idee eines jüdischen Staates aufgeschlossen waren.

In Palästina wurde der Widerstand gegen die britische Verwaltung größer und gewalttätiger. 1947 bat Großbritannien die neu gegründeten Vereinten Nationen um Vermittlung. Am 29. November 1947 verabschiedete die UN-Generalversammlung einen Teilungsplan für Palästina. Ziel war es, einen palästinensischen und einen jüdischen Staat zu etablieren. Jerusalem, mit seinem für Juden, Muslime und Christen heiligen Stätten, sollte unter die Verwaltung der Vereinten Nationen gestellt werden und somit als »corpus separatum« einen speziellen Status erhalten.

Das Westjordanland wurde seit 1949 von Jordanien und der Gazastreifen von Ägypten regiert. Der Plan einer »Zweistaatenlösung« war also schon damals in der Welt und von Beginn an äußerst kompliziert.

Als Korrespondentin hatte ich die Gelegenheit, noch mit Menschen zu sprechen, die als Kinder europäischer Juden ins damalige Palästina ausgewandert waren. Die neue Heimat war für sie mit einem absoluten Kulturschock verbunden. Die meisten kamen aus Städten wie Berlin oder Wien und landeten mitten in der Wüste, wo ihre Eltern und Großeltern als Intellektuelle plötzlich Felder bestellen mussten. Aus dieser Zeit gibt es lustige Fotos, auf denen Männer in Anzug und Krawatte mit einer Spitzhacke auf dem Feld arbeiten.

»Mein Vater wusste damals nicht mal, wo bei den jungen Pflanzen oben und unten ist, wenn er sie ins Feld setzen sollte«, erzählte mir einer dieser damals jungen Einwanderer. Aber die nach Palästina eingewanderten Juden stürzten sich mit viel Eifer auf die neue Aufgabe, das unwirtliche Land bewohnbar zu machen. Dabei entstand die Kibbuz-Bewegung. Die Kibbuzim waren Ansiedlungen, die als genossenschaftliches Kollektiv organisiert waren und in denen gleichberechtigte Mitglieder, anfangs ohne Privateigentum, Felder bewirtschafteten und Vieh züchteten. Was mir die ersten Auswanderer ebenfalls erzählten: Viele dachten, Palästina sei weitgehend unbewohnt. Nach dem Motto: »Die Juden, als ein Volk ohne Land, treffen in Palästina auf ein Land ohne Volk.« Bei ihrer Ankunft mussten sie erstaunt feststellen, dass hier aber durchaus schon arabische Menschen lebten, die sich dann Palästinenser nannten. Aber noch hofften sie darauf, dass ein friedliches Zusammenleben möglich wäre.

Diese Illusion endete spätestens in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1948. Zuvor hatte sich der große Traum vom Judenstaat erfüllt. David Ben-Gurion rief die Unabhängigkeit Israels aus. Auf den Straßen feierten und tanzten die Menschen. Aber noch in derselben Nacht griffen sechs arabische Armeen Israel an. Der Unabhängigkeitskrieg endete im Januar 1949 mit einem militärischen Sieg für Israel.

Israelische Einheiten hatten 40 Prozent des Territoriums erobert, das für die arabische Bevölkerung vorgesehen war. Der Westteil Jerusalems wurde von Israel besetzt. Daher ist für die Araber der Tag der Staatsgründung Israels die »Nakba«, die Katastrophe. Sie verbinden damit Flucht und Vertreibung von etwa 700 000 Palästinensern. Für die Juden waren der Sieg über die arabischen Angreifer und zuvor die Unabhängigkeitserklärung ihres eigenen Staates psychologisch extrem wichtig: Sie hatten Stärke und Durchsetzungsfähigkeit bewiesen. Bis heute sind dies mit die wichtigsten Tugenden, die die Israelis von ihren jeweiligen Regierungen fordern.

Ein Denken, das sich wohl auch auf die Shoah gründet. Ausgewanderte Holocaust-Überlebende erzählten, dass sie in Israel für ihre Schwäche gegenüber den Nazis kritisiert wurden. Man warf ihnen vor, die Juden hätten sich in Europa »wie die Lämmer zur Schlachtbank« führen lassen. So etwas sollte nie wieder möglich sein. Das erklärt auch, warum im neu gegründeten Staat Israel die anzugtragenden, intellektuellen Juden aus den europäischen Großstädten nicht sonderlich gefragt waren. Idealisiert wurde stattdessen das Bild eines starken, trainierten Juden, der bei der Feldarbeit im Kibbuz Muskeln zeigt und sich als Soldat beim Militär gegen die existenzielle Bedrohung erfolgreich zur Wehr setzt.

Was alle Israelis von Beginn an verinnerlicht haben: Ihr Land ist seit der Staatsgründung existenziell bedroht und von arabischen Feindesländern umgeben, deren erklärtes Ziel es ist, alle Juden ins Meer zu treiben.

Das ist der grundlegende Unterschied zu deutschen Jugendlichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt die Gewaltfreiheit in Deutschland als hohes Gut. Von deutschem Boden sollten niemals wieder solche Gräueltaten ausgehen. Zu meiner Jugendzeit war es bei den jungen Männern sehr populär, den Wehrdienst zu verweigern und stattdessen Zivildienst in Krankenhäusern oder Altenheimen zu leisten. Mittlerweile wurde die Wehrpflicht in Deutschland ganz abgeschafft.

Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ändert sich diese Haltung allerdings wieder. Die Bedrohung eines Krieges ist in Europa leider wieder realer geworden. Und mit ihr auch das Bewusstsein dafür, wie wichtig eine starke Armee ist.

In Israel war dieses Bewusstsein von Beginn an da. Den Luxus der Gewaltfreiheit konnten sich die Israelis nie leisten. Die Wehrpflicht wurde nie grundsätzlich infrage gestellt. Junge Männer sind drei Jahre, junge Frauen zwei Jahre bei der Armee. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, die Israeli Defense Forces (IDF), wie sie korrekt heißen, genießen in der Bevölkerung ein immens hohes Ansehen. Weitaus höher als die Politik. Oftmals sind es auch Militärs, die Politiker öffentlich zurechtweisen oder vor unvernünftigen Entscheidungen warnen.

Am 7. Oktober 2023, beim Terroranschlag der Hamas, haben allerdings auch die so hoch geschätzten IDF jämmerlich versagt. Obwohl manche der israelischen Militär-Späherinnen an der Grenze zum Gazastreifen ihre Vorgesetzten gewarnt hatten, dass dort offenbar Manöver vorbereitet würden, hatten diese die Warnungen nicht ernst genommen. Aus Überheblichkeit, hieß es später. Weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass die Hamas zu einer groß angelegten Aktion an der Grenze in der Lage sein würde.

Noch dazu waren viele Einheiten vom Gazastreifen abgezogen und ins Westjordanland verlegt worden. Weil es dort in den palästinensischen Gebieten seit einiger Zeit zu heftigen Zusammenstößen mit den jüdischen Siedlern gekommen war.

Die Hamas im Gazastreifen dagegen schien sich eher darauf zu konzentrieren, sich mit Israel zu arrangieren und ihre Stellung als seriöse politische Partei auszubauen. Was für eine immense Täuschung! Heute ist klar, dass sie diesen Anschlag seit Jahren vorbereitet haben müssen.

Auf der Rückfahrt aus Kroatien nach Deutschland klingelte unentwegt mein Handy. Meine Chefin fragte, ob ich nach Israel fliegen und die Kolleginnen und Kollegen dort bei der Berichterstattung unterstützen könnte. Zum ersten Mal und sehr schweren Herzens verneinte ich.

Mein Mann hatte mich jahrzehntelang bei all meinen beruflichen Eskapaden unterstützt, sämtliche Umzüge und wochenlange Auslandsreisen mitgetragen und meistens verständnisvoll reagiert, wenn die aktuelle Nachrichtenlage mal wieder unsere privaten Pläne durchkreuzt hatte. Daher wollte ich ihm auf keinen Fall zumuten, dass er bei der Beerdigung seiner Mutter ohne mich am Grab stehen müsste.

Es gab für mich als zuständige Redaktionsleiterin Ausland jetzt auch von München aus mit all den Sondersendungen, Diskussionsrunden oder auch Kommentaren für die ARD-Tagesthemen mehr als genug zu tun. Eine befreundete Redakteurin der österreichischen Wochenzeitung Die Furche fragte ebenfalls an, und so erschien am 13. Oktober 2023 unter der Überschrift »Israel im Krieg. Über einen fatalen Irrtum« in der Furche folgender Artikel:

Wie der Krieg Israels gegen die Terroristen der Hamas auch ausgehen wird. Der Überfall der radikalislamischen Palästinenser am jüdischen Feiertag Simchat Torah stellt eine Zäsur in der Geschichte des jungen Staates dar, der vor 75 Jahren gegründet wurde, um Jüdinnen und Juden nach der Shoah einen sicheren Zufluchtsort zu bieten.

Dieses Sicherheitsgefühl war zwar seit jeher labil. Es war dennoch irgendwie vorhanden. An Kriege und Konflikte und an ein Leben umgeben von Feinden hatte man sich notgedrungen gewöhnt. Aber der Alltag war überwiegend von Gelassenheit und Lebensfreude geprägt. Das lag bei einigen Israelis am Gottvertrauen. Bei den meisten am Glauben daran, dass Militär und Geheimdienst die Situation im Griff hätten.

Jetzt steht Israel unter Schock. Das Sicherheitsgefühl ist passé. Viele sehen sogar das Existenzrecht ihres Staates bedroht. Die psychologischen Folgen werden lange anhalten. Die politischen sind für Israel und die gesamte Region noch nicht absehbar.

Verzweifelte Eltern, die mit tränenerstickter Stimme erzählen, dass sie beim Anruf ihrer Kinder nur noch deren Hilfeschreie hörten und arabische Stimmen. »Dann über zwanzig Minuten lang Schüsse, wie auf einem Schießstand«, so beschreibt es ein Vater, dessen 23 und 27 Jahre alten Töchter mit mehreren Hundert anderen jungen Menschen am Samstag auf einem Musikfestival etwa 5 Kilometer vom Gazastreifen entfernt gefeiert haben. Bis sie von Terroristen der Hamas massakriert oder als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Viele der Massakrierten waren politisch Linksstehende, die sich für Aussöhnung mit den Palästinensern eingesetzt hatten. Die Mutter, die mit ihrem kleinen Sohn im Schutzraum des Kibbuz geköpft wurde. Die junge Frau, die halb nackt und schwer verletzt von Palästinensern mit Allahu-Akbar-Rufen an den Haaren auf einen Jeep gezerrt wird.

Wie diese Bilder sind auch die Zahlen beispiellos in der israelischen Geschichte. Sie werden laufend nach oben korrigiert. Etwa 1200 Israelis sollen beim Überraschungsangriff der Hamas an Orten nahe des Gazastreifens ermordet und mehr als 200 als Geiseln verschleppt worden sein.

Das traumatisierte Land fragt sich, wie konnte es passieren, dass die angeblich so bestens abgesicherte Grenzanlage zu Gaza von der Hamas an fast 30 Stellen durchbrochen werden konnte und vermutlich mehr als 1500 schwer bewaffnete Terroristen nach Israel eindrangen? Was haben eigentlich Militär und Geheimdienste in den vergangenen Monaten gemacht? Da gilt es, noch einiges aufzuarbeiten.

Aber erst einmal herrscht Krieg. Die Hamas feuert Tausende Raketen auf Israel. Die israelische Armee bombardiert großflächig Ziele der militanten Palästinenser in dem 365 Quadratkilometer großen Küstenstreifen. Auch dort starben bisher Hunderte Menschen, Tausende wurden verletzt. Premier Netanyahu hat angekündigt, die »Hamas komplett in Trümmer zu legen«.

Der Gazastreifen wurde von Israel komplett abgeriegelt, die Strom-, Nahrungs- und Treibstoffzufuhr gekappt. Damit büßen die Zivilisten einmal mehr für die Taten der Terrorgruppe. Neu ist das für die leidgeprüften Menschen in Gaza nicht. Dabei hassen viele die Hamas abgrundtief. Manche solidarisieren sich aber auch jetzt erst recht.

In Israel werden 300 000 Reservisten mobilisiert. Offenbar kommen alle, um ihr Land zu verteidigen.

Auch diejenigen, die vor Wochen angekündigt hatten, den Reservistendienst künftig zu verweigern, um so gegen die umstrittene Justizreform zu demonstrieren, mit der die rechtsnationale, ultrareligiöse Regierungskoalition nach Ansicht der Opposition die Demokratie aushebeln will. Die existenzielle Gefahr eint die politisch gespaltene Gesellschaft. Sogar von einer möglichen Einheitsregierung ist die Rede.

Die Großmobilmachung deutet daraufhin, dass Israel demnächst mit Bodentruppen in den Gazastreifen einmarschieren wird. Ein Szenario, dass die Regierung bisher aus gutem Grund vermieden hat. Der Einsatz von Bodentruppen bedeutet einen langen, sehr blutigen Krieg mit großen Opferzahlen auf beiden Seiten. Hinzu kommt jetzt die Sorge um die Sicherheit der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. Für Israel ein riesiges Dilemma. Und was passiert nach einem solchen militärischen Eingriff? Sollte es gelingen, die Hamas tatsächlich vernichtend zu besiegen: Wer regiert den verelendeten Gazastreifen mit rund 2 Millionen Palästinensern? Will Israel bleiben und die Verantwortung übernehmen? Oder wird es eine ganz andere Lösung geben?

Je länger der Krieg mit der Hamas andauert, desto wahrscheinlicher ist außerdem, dass auch die Palästinenser im Westjordanland gegen die israelische Besatzungsmacht und die dort lebenden jüdischen Siedler aufbegehren. Nicht zu vergessen: Israel ist von Feindesländern umgeben. Bindet das Militär seine Truppen im Süden in einem Bodenkampf mit der Hamas, könnte das die Feinde im Norden reizen, die offene Flanke auszunutzen. Und das Waffenarsenal der Hisbollah im Libanon ist weitaus größer und bedrohlicher als das der Hamas.

Sowohl hinter Hisbollah als auch Hamas steht Israels Erzfeind Iran. Im Zentrum Teherans feierten am Wochenende Regimeanhänger das Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten. Religionsführer Khamenei bezeichnete nach den jüngsten Angriffen der Hamas Israel als Krebsgeschwür, das »nun hoffentlich durch das palästinensische Volk und Widerstandsgruppen in der Region ausgelöscht werde«.

Diese Bedrohungslage ist lange bekannt. Aber was hat die Hamas ausgerechnet jetzt zum Großangriff auf Israel veranlasst? Vermutlich mehrere Gründe.

Seit Jahren kann man die zunehmende Frustration und Hoffnungslosigkeit gerade unter jungen Palästinensern spüren. Sie haben auch durch den wachsenden israelischen Siedlungsausbau das Gefühl, keine Perspektive auf eine Zukunft in einem palästinensischen Staat zu haben. Ebenso eint sie die Verachtung für die aktuelle palästinensische Regierung in Ramallah unter dem 87-jährigen Präsidenten Abbas und seiner Fatah-Partei. Abbas hat seit vielen Jahren keine Wahlen mehr zugelassen. Aus Angst, gegen die Hamas zu verlieren, die ohnehin schon im Gazastreifen an der Macht ist.

Nun sah die Hamas offenbar ihre Chance auf Profilierung im innerpalästinensischen Bruderkampf. Auch weil die israelische Regierung vom Streit um die Justizreform, von der sich sogar Teile des Militärs und Geheimdienstes distanzierten, absorbiert war.

Auch dem Iran dürfte der Zeitpunkt dieses Krieges gelegen gekommen sein. Stand doch kurzzeitig das Momentum eines Friedens zwischen Israel und Saudi-Arabien, unter Vermittlung der USA, im Raum. Also eine weitere Annäherung des Erzfeindes Israel an ein arabisches Land. Das gilt es aus Sicht Teherans unter allen Umständen zu torpedieren.

Was sich aber vor allem zeigt: Die Strategie der israelischen Regierung, den ewigen Konflikt mit den Palästinensern zunehmend zu ignorieren, die Hoffnung, ihn nicht mehr lösen zu müssen, sich nicht mehr damit zu beschäftigen, sondern die »lästige Palästinenserfrage« nur noch irgendwie verwalten zu können – »we manage it«, »wir haben das unter Kontrolle«, hieß es häufig –, war ein fataler Irrtum.

Am Sonntag, den 15. Oktober 2023, wurde ich vom ARD-Presseclub eingeladen. Gemeinsam mit Alexandra Föderl-Schmid von der Süddeutschen Zeitung, Daniel-Dylan Böhmer von der Welt und dem freien Journalisten und Autor Hasnain Kazim diskutierten wir die Frage: »Droht ein Flächenbrand im Nahen Osten?«

Noch war Israel nicht in den Gazastreifen einmarschiert. Aber diese Offensive schien nur eine Frage der Zeit. Wir alle in dieser Runde sahen die Gefahr eines Flächenbrandes als sehr groß an.

Was mir zu diesem Zeitpunkt auffiel und mich befremdete: Das weltweite Entsetzen über das grauenhafte Massaker schien zwar einerseits groß. Aber es gab auch diese ekelerregenden Freudenfeiern bei einigen muslimischen Einwanderer-Communitys in Deutschland. Sie verteilten Süßigkeiten und bejubelten die Schlächter, die Babys verbrannten, junge Frauen vergewaltigten und ihnen dabei in den Kopf schossen. Selbst wenn man diese unmenschlichen Reaktionen (noch) als eine Randerscheinung unserer Gesellschaft sehen wollte, waren sie doch zutiefst beunruhigend.

Was ich als noch beängstigender empfand, waren die mangelnde Empathie und Solidarität in der Mitte unserer Gesellschaft, über die sich die Jüdinnen und Juden in Deutschland beklagten. Es verletzte sie in ihrer Trauer und Verunsicherung zutiefst, dass viele den Terrorüberfall sofort in Zusammenhang mit der israelischen Besatzungspolitik brachten.

Diese Kontextualisierung ging häufig weit über den Versuch einer zusätzlichen Erklärung hinaus und erschien gar als eine Art moralische Rechtfertigung. Ich verstand die tiefe Verletztheit meiner jüdischen Freundinnen und Freunde. Die Schrecken dieses Terrors standen für sich und waren mit nichts zu rechtfertigen.

Gleichzeitig war und bin ich Journalistin. Ich stelle mir quasi naturgemäß sofort die Fragen: Welche Zusammenhänge gibt es? Was lässt sich aus der Vergangenheit ableiten? Was bedeutet es für die Zukunft? Ich halte es weiterhin für vollkommen legitim, solche Fragen aufzuwerfen und nach Antworten zu suchen. Was ich während meinen Jahren in Israel auch gelernt hatte: Häufig gibt es nicht die eine, leichte Antwort. Ja, nicht einmal die eine Wahrheit gibt es. Je mehr man über diese Region und die Menschen weiß, umso klarer wird, dass es hier zunächst gilt, unterschiedliche, oft gegensätzliche Antworten und Narrative nebeneinander stehen zu lassen.

Woher kommt bloß dieser offensichtliche Wunsch vieler, dass wir eindeutig Partei beziehen sollten? Also entweder für die jüdischen oder die muslimischen Opfer einzustehen haben? Warum können die Demonstranten, die seit dem 7. Oktober wieder für die Rechte der Palästinenser auf die Straße gehen, nicht gleichzeitig den Terror der Hamas verurteilen? Was ist daran so schwer?

Interview mit Dr. Mahmoud Abu Khater während einer Operation in Gaza-Stadt (2017)

Im Presseclub antwortete ich auf eine ähnliche Frage, dass es meiner Meinung nach vor allem um Menschlichkeit ginge. Ich kann Mitgefühl mit dem tief traumatisierten Israel und den Opfern haben. Im Wissen, dass dieser bestialische Überfall durch nichts zu rechtfertigen ist. Und ich kann gleichzeitig mit den unschuldigen Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen leiden, die von der Hamas ebenfalls in Geiselhaft für ihr Terrorregime genommen worden waren.

Spätestens seit diesem 7. Oktober stehen wir nicht nur regelmäßig, sondern fast täglich in Kontakt, liebe Jenny.