Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

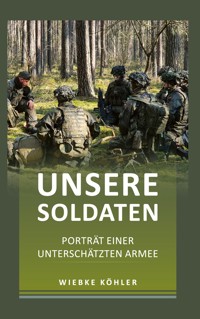

Wollen wir uns überhaupt verteidigen lassen? Von wem? Von jenen Soldaten, die wir als Zivilgesellschaft seit mehr als 30 Jahren geringschätzen und nur dann anerkennen, wenn sie Sandsäcke an der Elbe stapeln? Das ist leider vielerorts der Stand der Dinge. Wir wertschätzen nicht genug jene, die uns schützen und verteidigen. Weil uns der eigentliche Kernauftrag der Bundeswehr, Verteidigen und Kämpfen, seit Ende des Kalten Krieges gesellschaftlich komplett abhandengekommen ist. Das deutsche Selbstverständnis glaubte sich von Freunden umzingelt. Aggressoren keine in Sicht. Der Überfall auf die Ukraine markiert einen Epochenbruch: Krieg ist zurück in Europa. Damit ergeben sich neue Fragen: Welche Haltung legen wir den Soldaten gegenüber an den Tag? Wie machen wir die Bundeswehr nach Jahren des Kaputtsparens wieder verteidigungsfähig? Welche sicherheitspolitische Vision verfolgen wir zukünftig? Diese Fragen sind in den letzten turbulenten Monaten zu einer ganz persönlichen Frage für jeden am Erhalt seines Wohlstands und Lebens interessierten Bürger geworden. Fragen, welche die Autorin auf ganz persönliche Weise beantwortet mit tiefen Einblicken in das reale Leben jener, die uns schützen sollen. Angefangen beim engagierten Soldaten, Veteranen und Reservisten in der Schlammzone bis hinauf in die Höhen der internationalen Sicherheitspolitik. Das Buch gibt Antworten in vielfältigen, bunten und äußerst unterhaltsamen Facetten und leitet sicherheitspolitische Implikationen für unsere Zukunft ab.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über die Autorin

Wiebke Köhler ist seit über zwanzig Jahren Top Management Strategieberaterin; auch ist sie Gründerin, Key Note Speaker und mehrfache Buchautorin. Sie arbeitete während ihrer beruflichen Laufbahn in den Top Management Beratungen bei Roland Berger und McKinsey & Co. Als Partnerin im Executive Search begleitete sie internationale, globale Konzerne bei der Besetzung von Vorstandspositionen und bekleidete zuletzt selber die Position als Personalvorstand bei der AXA Konzern AG in Deutschland. Sie ist CEO der Top Management Beratung impactWunder und unterstützt Konzerne und Mittelständler in strategischen Fragen des Marketings und im HR, vor allem im Bereich des Kultur- und Wertewandels sowie bei der Führungskräfteentwicklung.

Weitere Bücher der Autorin:

„Schach der Dame! Was Frau (und Mann) über Machtspiele im Management wissen sollte“, BoD 2019, Norderstedt

„Führen im Grenzbereich – Was Manager aus Grenzsituationen für den Unternehmensalltag lernen können“, BoD 2020, Norderstedt

„Wettbewerbsfaktor Mensch – Wie man durch Mitarbeiterbegeisterung und moderne Führung Mehrwert schafft“; Hamm, Ingo; Köhler, Wiebke; Springer Gabler 2020, Berlin

„Besuch bei der Truppe – Menschen in Uniform“, BoD 2020, Norderstedt

„Dreizehn Holzwege guter Führung“; Cyriax, Hans-Ulrich; Köhler, Wiebke; BoD 2021, Norderstedt

„Manager und Mensch – Werte und Tugenden auf dem Prüfstand“, BoD 2021, Norderstedt

„Antreten! Wiebke will zum Bund“, BoD 2021, Norderstedt

Gender-Anmerkung

Auf den folgenden Seiten finden Sie ausschließlich die maskuline Form von Nomen. Damit ist keinerlei politische, diskriminierende oder nonkonformistische Aussage verbunden – es liest sich einfach nur flüssiger und leichter; wahrscheinlich sogar für sämtliche Geschlechter.

Inhalt

I. Sicherheitspolitische Einleitung

II. Zum Hintergrund der Autorin

III. Aktive Truppe

1. Das Herz der Marine schlägt auch grün

2. Auf den letzten Metern zum Feind

3. Medizin in besonderen Lagen

4. Ein Tag in Munster

5. Frontal binden, flankierend schlagen

6. Häuserkampf in Hammelburg

7. Oberleutnant für eine Woche – Kamerad für immer

8. Machtspiele in Tarnfleck

9. Stadt hinter Stacheldraht

10. Gesamtstaatliche Resilienz

11. Tag der Infanterie

12. Einige Tage unter Freunden

13. Tag der offenen Tür im BMVg

14. Ein heißer Hamburger Sommertag

15. Die Clausewitz Gesellschaft

16. Mehr Veränderung wagen oder: Leben in der Lage

17. Besuch beim BND

IV. Bei der Reserve

1. Mein Traum vom Reserveoffizier

2. Erbsensuppe mit Reservisten

3. Der zehnte Alstermarsch

4. „Hier ostholsteinisches Blesshuhn, bitte kommen!“

5. Mit 51 nochmal Praktikant

V. Veteranen

1. Was ist ein Veteran?

2. Zum Gedenken

3. Bilder des Entsetzens

VI. Politisches Engagement

1. Warum ich über Sicherheit rede

2. Der deutsche Weg nach vorn

3. Das 2x4 deutscher Sicherheitspolitik

4. Politischer Wille gefragt

VII. Nachwort vom Anfang einer neuen Wertschätzung

I. Sicherheitspolitische Einleitung

Wie vielen von Ihnen bekannt ist, war ich in den letzten Jahren häufig auf Truppenbesuch bei der Bundeswehr. Anfang 2021 bekamen meine Besuche eine politische Perspektive, da ich Mitglied der FDP geworden bin und mich seitdem in Verteidigungsfragen und für Sicherheitspolitik engagiere. Im Frühjahr 2022 dann erhielt mein Engagement schlagartig eine neue Dimension.

Krieg vor der Haustür

Aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine ist der Krieg plötzlich wieder nach Europa zurückgekommen. Der Krieg tobt lediglich tausend Kilometer weiter östlich, mit verheerenden Folgen für die Menschen, ihre Sicherheit und Gesundheit – und nicht wie in früheren Konflikten zehntausende Kilometer weit weg in ganz anderen Kulturkreisen. Heute ist der Krieg quasi vor unserer Haustür angekommen.

Das zwingt uns dazu, uns mit der Frage der Verteidigungsfähigkeit von Deutschland und Europa auseinanderzusetzen. Ich war wie in den Vorjahren auch im Jahr des Kriegsbeginns wie üblich in der Truppe unterwegs, doch plötzlich betrachtete ich sie noch genauer mit neuen Augen: Wie fähig ist die Bundeswehr? Und welche Fähigkeiten fehlen teilweise oder ganz?

Unter diesem neuen Blickwinkel haben sich mir neue und weitere Themenfelder wie die übergeordnete Sicherheitspolitik und die gesamtstaatliche Resilienz eröffnet und erschlossen: Wie sicher ist unser Land bei konventionellen oder hybriden Angriffen? Bei Angriffen auf unsere Infrastruktur? Auf Schienen und Züge? Aufs Internet?

Hybride Bedrohungen

Wie sicher sind wir vor hybriden Bedrohungen? Wer die Desinformationskampagnen von Troll-Farmen anderer Länder in unserem Lande aufmerksam beobachtet, muss zum Schluss kommen: überhaupt nicht. Millionen Bundesbürger merken noch nicht einmal, dass sie hirngewaschen werden und ihr Verstand zum Trocknen über der Wäscheleine einer Troll-Farm hängt. Weil niemand sie wirksam davor schützen kann.

Tatsächlich liegen wir seit Jahren im hybriden Krieg mit Heerscharen von Trollen, die gezielt auf den sozialen Medien Fake News streuen und täglich Millionen von Fake-Kommentaren absetzen. Das bleibt beim Leser weitgehend unbemerkt. Doch der Ausbruch eines konventionellen Krieges vor unserer Tür hat die lethargische Volksseele samt ihrer parlamentarischen Repräsentanten wachgerüttelt. Die Zäsur durch den Angriffskrieg Russlands am 24. Februar 2022 kann als echter Epochenbruch bezeichnet werden. Europa ist seitdem ein anderes als noch vor dem Krieg: geeinter und entschlossener – aber deshalb noch nicht verteidigungsfähiger.

Der Krieg zerstört in der Ukraine Menschenleben, Wirtschaft, Infrastruktur und tritt das Völkerrecht mit Füßen – und hat in Deutschland die gängige Illusion der letzten dreißig Jahre seit Ende des Kalten Krieges ins Wanken gebracht, dass wir auf einer Insel der Glückseligen leben, von Freunden umzingelt seien. Die Friedensdividende nach dem Ende des Kalten Krieges ist mit einem lauten Knall zum Stoppen gekommen. Natürlich gab es in den letzten dreißig Jahren zahlreiche Aggressoren. Aber von Europa aus gesehen waren diese viele zigtausend Kilometer weit entfernt. So konnte sich mancher in Sicherheit wiegen. Doch:

Die Zeiten sind vorbei

Die Zeiten sind vorbei, in denen sich unsere Nation wegducken und sich hinter den USA als Garant für Abschreckung und Verteidigung verkriechen konnte, weil man sich nicht selbst verteidigen konnte oder auch nur wollte.

Der Inspekteur des Heeres postete einige Tage nach dem Überfall auf LinkedIn ein vielbeachtetes Statement, in dem er kundtat, was jeder Insider längst wusste, die breite Öffentlichkeit jedoch schockartig traf. Er vermeldete, das Heer sei „blank“. Er meinte damit: Es gibt zu wenig Material, gepanzerte Fahrzeuge, Munition, Waffen und zu wenig klassische Ausrüstung für die Soldaten. Viel zu wenig Material und Fähigkeiten, um Europa ohne die USA effektiv verteidigen zu können.

Einmal ganz davon abgesehen, dass es auch an Soldaten mangelt. „Blank“ bezog sich auf ganz bestimmte Fähigkeiten der Verteidigung, die wir schlicht nicht mehr haben; zum Beispiel bei der Flugabwehr, bei der Minensuche, aber auch in vielen anderen Bereichen. Manche Fähigkeiten fielen der Friedensdividende zum Opfer und wurden komplett eingestellt. Darüber hinaus ist die Truppe nur noch teilausgestattet. Wer einen Neuwagen bestellt, würde ihn, wenn er lediglich teilausgestattet wäre, sofort zurückgehen lassen. Doch bei der Landes- und Bündnisverteidigung lassen wir das durchgehen. Seit drei Jahrzehnten.

Dornröschenschlaf seit 30 Jahren

Wir waren seit Anfang der 1990er im IKM-Modus: Internationales Krisenmanagement ja – LVBV (Landes- und Bündnisverteidigung) nicht mehr. Dann erfolgte der Ukraine-Überfall und unmittelbar danach steht LVBV im Mittelpunkt. Jetzt muss die Bundeswehr wieder aufbauen, was in den Folgejahren der Wende abgebaut wurde. „Zeitenwende“ passt da gut als Ausdruck. „Epochenbruch“ würde es noch deutlicher machen.

Unter dem Eindruck dieser neuen sicherheitspolitischen Epoche bekam alles, was ich innerhalb des letzten Jahres bei der Truppe erlebte, eine ganz neue und gravierende Bedeutung. Es ging zwar immer noch wie in den Vorjahren darum, was ich alles mit gesunder Neugier bei der Truppe entdecken und kennenlernen konnte und durfte. Es ging jedoch immer stärker um die Fragen: Welche Fähigkeiten haben wir denn überhaupt noch? Welche nicht mehr? Sind wir hierzulande noch sicher? Warum nicht? Und was wollen wir konkret dagegen unternehmen?

Unter dieser neuen sicherheitspolitischen Fragestellung betrachte ich seitdem meine Truppenbesuche und meine Teilnahme an politischen Veranstaltungen. Ich wollte und will nicht nur alles über die Truppe, sondern auch mehr über unsere Sicherheit erfahren – das tut man am besten in informierten Kreisen. Also trat ich dem Bund der Infanteristen bei, der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft, der Clausewitz-Gesellschaft, dem Förderkreis Heer und dem Verband der Reservisten.

Und weil Sicherheitspolitik, wie der Begriff bereits impliziert, ein politisches Thema ist, wurde ich auch Mitglied in der FDP Hamburg. Bereits nach kurzer Zeit wurde ich als deren Vertreter in den FDP-Bundesfachausschuss Internationale Politik gewählt und bin in diesem Ausschuss für Themen rund um Sicherheit und Verteidigung mit verantwortlich. Aber natürlich sind die folgenden Seiten frei von Partei-Programm. Ich beschreibe meine persönliche Meinung, frei von Ideologie oder Parteilinie. Über die Sicherheit der Nation bestimmt nicht das Parteibuch, sondern die real vorhandenen Fähigkeiten der Bundeswehr und der NATO. Das steht schon mal fest.

Aus Mosaiksteinchen eine Vision

So formte sich für mich aus vielen neuen Eindrücken bei den Kameraden, bei aktiven und ehemaligen (Unter-)Offizieren, bei den Reservisten und Veteranen und im politischen Raum aus vielen kleinen Mosaiksteinchen schlussendlich ein Gesamtbild der Sicherheitspolitik, das im letzten Abschnitt des Buchs vorgestellt wird: Den Blick fest gerichtet auf all das, was heute nötig ist, damit wir morgen wieder sicher in diesem Land sind. Bisher sind wir es nämlich nicht.

Wirklich alle, die ich im Laufe eines Jahres traf, waren sich zumindest darin einig: Wir müssen sicherer werden, eine größere Verteidigungsfähigkeit erreichen! Darüber herrscht Einigkeit. Strittig ist lediglich, wie wir das anstellen. Denn im Grunde ist jeder vernünftige Menschen Pazifist. Ich kenne keinen, der Krieg will – außerhalb der Truppe und vor allem innerhalb. Warum sollten sie auch?

Sie wären die ersten, die im Feuer stünden. Frieden wollen wir alle. Mit einem Unterschied: Einige glauben immer noch, dass nur Verhandeln der beste und schnellste Weg zum Frieden sei. Ich dagegen glaube: Das funktioniert nur, wenn der Gegner auch zu Verhandlungen bereit ist. Was, wenn der Verhandlungspartner von der Gegenseite überhaupt nicht an den Tisch will? Alleine kannst du dir den Wolf verhandeln und nichts kommt dabei heraus. Warum sollte sich ein Aggressor auch zu dir an den Tisch setzen, wenn er keinen lohnenden oder alternativ zwingenden Anlass dafür sieht?

Eine starke Truppe ist so ein Anlass: Militärisch erzwungene wichtige Geländegewinne oder die Schwächung des Aggressors, so dass dieser überhaupt verhandeln will. Mit der Perspektive auf Deutschland ist der Indikativ jedoch unberechtigt. Korrekt ist eher: Eine starke Bundeswehr wäre so ein Anlass – wenn sie es denn werden würde. Kaputt gespart, häufig geschmäht, unterschätzt, gesellschaftlich wenig geachtet – außer sie hilft während der Epidemie oder im Ahrtal. So lässt sich der Zustand der Truppe kurz zusammenfassen. Neben dem verabschiedeten Sondervermögen von 100 Mrd. EUR, das zumindest ein erster Tropfen auf dem heißen Stein ist, um die größten Mängel im Fähigkeitsspektrum der Bundeswehr auszubügeln, benötigt es weitere Milliarden, mehr Personal und Strukturreformen, um wieder zu einer voll ausgestatteten, materiell und personell befähigten Armee zu werden.

Was allerdings schon vorhanden ist, sind Soldaten, die als Staatsbürger in Uniform bereit sind, zu dienen. Was das heißt, weiß jeder, der bei einer Vereidigung und einem Gelöbnis dabei gewesen ist: Deutschland tapfer zu verteidigen.

Es geht in diesem Buch um eine Fortsetzung der Sicht auf die Menschen in Uniform, die ich im letzten Jahr getroffen habe. Das ist eine Fortsetzung der Beobachtungen und Begegnungen, die auch in vorherigen Büchern beschrieben wurden. Aber es soll auch ein Bezug zum Weltgeschehen und daraus gewonnenen Implikationen erfolgen.

Jeder will Frieden, doch der Weg zum Frieden ist offen: aus einer Position der Stärke heraus? Oder aus einer schwachen Position heraus, dafür aber mit ausgestreckter Hand?

Ich glaube, auf den folgenden Seiten kommt Seite für Seite zum Ausdruck, was unser Weg sein muss und wohin wir auf ihm gehen sollten. Mit vielen interessanten Einblicken in den Truppenalltag der Soldaten bis hinauf auf die Höhen einer strategisch wirksamen Sicherheitspolitik, die Deutschland das gibt, was wir uns im Grunde alle wünschen: Sicherheit. Nachhaltig. Das kann dauern. Jahre, Jahrzehnte.

Also sollten wir endlich damit anfangen. Jetzt. Das will dieses Buch. Es zeigt, wo wir anfangen könnten und müssten und mit welcher Vision wir den sicherheitspolitischen Kurs setzen sollten.

Damit wir alle sicher sind.

II. Zum Hintergrund der Autorin

Eigentlich hatte ich nie etwas mit der Bundeswehr zu tun. Ja, gut: Da war ein Schnuppertag in einer benachbarten Kaserne kurz vor meinem Abitur. Aber seither? Bis vor wenigen Jahren: nichts.

Viele Jahre später

Einige Jahrzehnte später recherchierte ich für mein Buch „Führen im Grenzbereich“ die interessante Frage: Wie sieht gute Führung aus? Auch und gerade, wenn es heiß und hoch hergeht? Die Antwort der GSG9 darauf faszinierte mich so sehr, dass ich sofort auch bei deren militärischem Pendant recherchierte: beim KSK. Dem Kommando Spezialkräfte. Das war mein Erweckungsmoment.

Die KSK-Soldaten beeindruckten mich mächtig mit ihrer Einsatzbereitschaft, ihrer Professionalität und ihrer Bescheidenheit. Anschließend habe ich für das Buch damals auch gleich Fallschirmjäger befragt, Verantwortliche der Führungsakademie der Bundeswehr, war bei der Cyber-Truppe, interviewte einen Kampfpiloten und war bei der Sanität. Mit jedem Besuch wuchsen mein Respekt und meine Begeisterung für die Soldaten. Dann war das Buch voll und ich traurig – denn ich wollte unbedingt weitermachen.

Genau das tat ich. So kam ich „zur Truppe“ und weiteren Truppenbesuchen und Gesprächen. Bald schon entwickelte sich daraus, auch dank maßgeblicher Unterstützung des vorherigen Generalinspekteurs, General Eberhard Zorn, ein neues Buch: „Besuch bei der Truppe“. Tiefer und tiefer tauchte ich in die Materie ein. Ehrenamtlich wohlgemerkt. So entstanden innerhalb von nur drei Jahren mehr als 50 Berichte und Reportagen über die Truppe.

Ganz nebenbei habe ich mir dabei auch ein feinmaschiges Netzwerk auf allen Ebenen aufgebaut mit vielen Offizieren und Unteroffizieren. Wer sich mit Bundeswehr und Verteidigung beschäftigt, fängt früher oder später auch für die sicherheitspolitische Seite Feuer. So erging es mir auch. Deswegen bin ich in die FDP eingetreten. Darüber hinaus habe ich im Rahmen einer Infoveranstaltung für zivile Führungskräfte bei der Bundeswehr (leider nur) fünf Tage selbst gedient, war beim Rückkehrappell Afghanistan 2021 dabei, engagiere mich inzwischen für den Reservistenverband und bin Pressesprecherin bei den Liberalen Soldaten & Veteranen. So viel im Schnelldurchlauf. Etwas genauer bitte?

Mehr Kontext

Wer mich kennt, kennt meine Karriere „vor der Bundeswehr“: in den Strategieberatungen bei Roland Berger und McKinsey & Co. Ich war Partnerin im Bereich Executive Search und Konzernvorstand Personal bei der AXA Konzern AG Deutschland. Heute bin ich Gründerin und Geschäftsführerin der impactWunder Strategieberatung in Hamburg.

Seit meiner ersten Berührung mit dem militärischen Ökosystem habe ich nicht nur drei Bücher über die Bundeswehr publiziert. Ich habe über meine Truppenbesuche auch mit großer Resonanz auf LinkedIn gepostet (mit bis zu 140.000 Views) und in einschlägigen Zeitschriften wie Hardthöhenkurier, loyal und Der Infanterist veröffentlicht. Zudem gibt es 15 Folgen meines Youtube-Podcasts „AUSFÜHRUNG!“, weil die Nachfrage aus der zivilen Welt über meine Eindrücke von der Truppe so groß war.

Früher fragte ich bei der Bundeswehr um Interviews nach, heute rufen Truppenteile bei mir an und mahnen: „Aber über uns haben Sie noch gar nicht geschrieben! Das darf nicht sein. Kommen Sie doch mal vorbei!“ So habe ich dank unzähliger Unteroffiziere, Offiziere und mittlerweile auch über dreißig Generale/Admirale eine breite Einsicht in Organisation, Struktur und Fähigkeitsprofil der Bundeswehr erhalten – vor allem aber in das Herz der Truppe: den Soldaten in Uniform. Für dieses ehrenamtliche Engagement wurde mir von der damaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in einem persönlichen Brief ausdrücklich gedankt.

Wiebke will zum Bund …

Irgendwann wurde ich von einem Generalmajor darauf angesprochen, ob ich nicht auch als Reserveoffizier bei der Bundeswehr einsteigen wolle. „Tolle Idee!“, dachte ich mir und bewarb mich umgehend im Herbst 2020 als ROA (Reserveoffizieranwärter), bestand das Assessment Center sehr gut und wurde vom Amtsarzt wegen eines vor zehn Jahren erlittenen Kreuzbandrisses prompt als T3 (Tauglichkeitsgrad) eingestuft. Offizier kann aber nur werden, wer als T1 oder T2 gemustert wurde, weswegen sofort ein Ausnahmeverfahren zwischen dem Generalmajor, der mich als Dozentin gewinnen wollte, und dem BaPers (Bundesamt für Personalangelegenheiten der Bundeswehr) gestartet wurde. Was dabei herauskam: siehe Teil IV.

Im Frühjahr 2022 nahm ich an einer InfoDVag teil, einer Wehrübung für zivile Führungskräfte bei der Bundeswehr. Genauer: bei der Panzertruppenschule in Munster. Während dieser Woche war ich Frau Oberleutnant und bin seitdem aktives Mitglied der Reserve (Verband der Reservisten der Bundeswehr, VdRBw), allerdings ohne Beorderung. Auch bin ich für ein gutes Jahr als Kassenwart im Reservistenverband Schleswig-Holstein aktiv gewesen.

… und in die Politik

Aus meinen unzähligen Interaktionen mit Soldaten ist dann auch mein politisches Interesse erwacht. Ohne Parteibuch ist das in unserer Form der Demokratie nicht viel wert, also trat ich in die FDP ein und wirble seitdem im Hamburger Landesverband mit, genauer in dessen Landesfachausschuss Internationale Politik, der die Themen Europa, Außen- und Sicherheitspolitik abdeckt.

Wer mich kennt, weiß, dass es mir liegt, Interessierte zum Thema Sicherheitspolitik & Bundeswehr um mich zu scharen. Daher leite ich auch eine vom Landesvorstand Hamburg bestätigte Task Force zu diesem Thema, die mehr als 30 Mitglieder zählt. Aus dieser Task Force sind allein im letzten Jahr mehr als zehn sicherheitspolitische Anträge sowie ein Manifest zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik entstanden. Daneben habe ich eine sicherheitspolitische Studie „Politischer Wille gefragt“ vorgelegt, in der ich 14 renommierte Sicherheitsexperten von Bundeswehr, NATO, OSZE, BND, Münchner Sicherheitskonferenz und Wissenschaft befragt habe. Die 10 Forderungen der Studie gewinnen gerade im Hinblick auf den Ukrainekrieg aktuelle Bedeutung.

Ich wurde mit absoluter Mehrheit und großem Abstand als Vertreterin der FDP Hamburg in den Bundesfachausschuss Internationale Politik der FDP gewählt und arbeite dort in der Fachgruppe Sicherheit mit an den vielen sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen und Wahlprogramminhalten der FDP. Nota bene: Dieses ist ein Ehrenamt, kein bezahltes politisches Amt.

Daneben bin ich, wie erwähnt, Pressesprecherin im Verein Liberale Soldaten & Veteranen, der sich für eine stärkere Wertschätzung von aktiven Soldaten und Einsatzveteranen engagiert.

Ich bin Mitglied im anerkannten Think Tank International Institute of Strategic Studies in London, Mitglied in der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft und in der Clausewitz Gesellschaft. Ebenso bin ich Mitglied im Förderkreis Heer e.V. und im Bund der Infanterie e.V.

Kurzes Fazit

Ich kam also aus einer völlig anderen Ecke „zum Bund“, nämlich aus Richtung des Themas „Führung“. Doch schon mit der ersten Begegnung hat mich die Truppe so nachhaltig abgeholt und mitgenommen, dass es mich gepackt hat und ich seither Feuer und Flamme dafür bin. Wofür?

Für die Menschen, die dienen: unsere Soldaten.

III. Aktive Truppe

„Die Minentaucher sind eine Maschine! Was die hier können, das kann nicht jeder. Wenn man zu denen gehört, die das können, dann will man auch nichts anderes mehr machen.“ Michael Manousakis auf Twitter

Erstes KapitelDas Herz der Marine schlägt auch grün

Besuch im Seebataillon und Interview mit einem Minentaucher

Wer an die Deutsche Marine denkt, verbindet damit Wasser, Wind und Wellen, Fregatten und Schnellboote vor endlosem Horizont. Der maritime Charakter ist blau und so auch das Selbstverständnis der Marinesoldaten. Umso überraschender war ein Besuch im Juni 2021 im Seebataillon in Eckernförde, der die Erkenntnis befeuert hat: Die Marine ist auch infanteristisch und damit grün!

Mit ihrem Seebataillon stellt die Marine 1.200 Seesoldaten, die in überwiegenden Teilen infanteristisch ausgebildet sind. Infanterie und Marine – das ist kein Widerspruch, sondern gelebte Ausweitung des Fähigkeitsspektrums dieser Teilstreitkraft. Das Seebataillon ist Teil des Großverbands Einsatzflottille 1. Wir treffen Fregattenkapitän Norman Bronsch, der im Sommer 2021 Kommandeur des Seebataillons war.

Sie wollten Jetpilot werden und sind im Juli 2000 zur Marine gegangen. Warum das?

NB: Ich hatte als Kind den Film Top Gun gesehen. Diese Navy-Piloten haben mich, wie viele andere Kinder und Jugendliche zur damaligen Zeit, einfach begeistert. Genau das wollte ich auch machen, und dieser Wunsch hat sich auch im Laufe des Teenageralters nicht verändert! Daher kam auch eine zivile Pilotenausbildung für mich nicht in Frage, sondern nur eine militärische bei der Bundeswehr. Für die Marineflieger habe ich mich bewusst entschieden, weil dort im Unterschied zur Luftwaffe die vielfältigsten Fähigkeiten in einem Geschwader verdichtet waren, so zum Beispiel Seekrieg aus der Luft, Aufklärung, elektronischer Kampf und viele weitere Facetten. Das fand ich vom Aufgabenspektrum her spannend und fordernd, so dass ich mich explizit dahin bewarb.

Sie haben die Test- und Auswahlverfahren auch alle bestanden. Es hätte mit dem Jetpiloten klappen können, aber es kam anders.

NB: Stimmt. Ich stand 2003 gerade im Studium der Politikwissenschaften, als die Auflösung des MFG 2 (Marinefliegergeschwader) beschlossen wurde. „Das war’s mit dem Fliegen“, dachte ich. Mir war aber vorher schon bewusst, dass man in der Fliegerei immer einen Plan B benötigt. Es traf mich daher nicht völlig unvorbereitet. Ich habe mich neu orientiert und einen anderen Weg eingeschlagen, bei den damaligen Marinesicherungskräften, der mir auch sehr zugesagt hat.

Sie haben später am 10. LGAN der Führungsakademie teilgenommen. Das heißt, dass Sie „Offizier i.G.“ sind, richtig?

NB: (macht eine wegwerfende Handbewegung): Ja, das stimmt zwar, aber diesen Zusatz „i.G.“ (für „im Generalstab“) tragen wir in der Marine nicht. Ich bin einfach Fregattenkapitän.

Sie waren im Laufe Ihres Werdegangs erst Zugführer bei der Marinesicherung, später Kompaniechef der Boardingkompanie – beides Elemente des heutigen Seebataillons. Danach wurden Sie S3 Stabsoffizier und stellvertretender Kommandeur im Seebataillon. Sie verbindet eine lange Zeit mit diesem Verband. Was macht ihn so besonders?

NB: Das Bataillon wurde 2014 aufgestellt, als Ergebnis eines lange andauernden Strukturanpassungsprozesses und gerade rechtzeitig nach der Annexion der Krim durch Russland. Die Idee dahinter war, die spezialisierten Kräfte der Marine in einem Verband zu bündeln. Daraus ist ein echter Werkzeugkoffer der Marine entstanden.

Sie spielen auf die Bündelung vielfältigster Fähigkeiten an, die im Seebataillon zusammengefasst sind. Welche sind das?

NB: Das Seebataillon umfasst acht Kompanien, davon im Bereich Einsatz zwei Bordeinsatzkompanien und je eine Küsteneinsatz-, Minentaucher- und Aufklärungskompanie, dazu eine Kompanie im Bereich Unterstützung und zwei in der Ausbildung. Das ist eine große Vielfalt zwischen Kampf-, Kampfunterstützungs-, Unterstützungs- und Ausbildungskompanien. Mit diesen unterschiedlichsten Fähigkeiten bilden wir eine ganze Reihe von Aufträgen ab, vom Objektschutz an Land und See, über Boarding, Informationsgewinnung bis hin zur Kampfmittelabwehr sowie weiterer Nebenaufgaben.

Welche Aufträge konkret erfüllt das Seebataillon?

NB: Die Schwerpunkte des Seebataillons liegen erstens im maritimen Objektschutz von Häfen, Schiffen, Reeden, aber auch der Absicherung von Transportwegen zum Beispiel zwischen Flughäfen bis hin zum Hafen. Zweitens sind Seesoldaten zur Teilnahme an amphibischen Operationen befähigt, um von See her auch an Land kämpfen zu können.

Drittens gehören Evakuierungsoperationen zu unseren Aufgaben. Das umfasst zum Beispiel das Retten von Bundesbürgern aus Seenot, aber auch Evakuierungen von Land über die See. Dazu stehen 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, 55 Soldaten in Rufbereitschaft. Diese Einheit umfasst Ärzte, Minentaucher, Aufklärungssoldaten, Scharfschützen, Infanteristen und ist damit hochwirksam.

Ein weiterer Schwerpunkt des Verbandes ist die Teilnahme an Seeraum- bzw. Embargoüberwachungen. Fünftens sind wir in der Aufklärung und Nachrichtengewinnung aktiv. Das umfasst das Sammeln und Auswerten von Informationen aus den Einsatzgebieten, Sichern der eigenen Kräfte durch Scharfschützen, die Befragung von Personen durch die Feldnachrichtenkräfte und den Einsatz von Unterwasser- und Flugdrohnen. Abschließend gibt es noch die Minentaucher, die sich um die Kampfmittelabwehr an Land und auf See kümmern.

Das ist wirklich ein breites Aufgabenspektrum. Schauen wir nochmal genauer hin: Wofür sind die zwei Bordeinsatzkompanien zuständig?

NB: Die Bordeinsatzteams kontrollieren Schiffe und Boote im Rahmen von Embargoüberwachung, d.h. sie setzen auf andere Schiffe über und kontrollieren die Ladung und Papiere. Dabei nähern sie sich mittels Speed Booten oder Hubschraubern den Schiffen an. Auch geht es um Terroristen- und Piratenabwehr auf deutschen und Schiffen verbündeter Streitkräfte sowie um das Eskortieren von Handelsschiffen beim Queren gefährlicher Seegebiete.

Mit der Übernahme der neuen Fregatten der Baden-Württemberg Klasse werden zukünftig sogenannte Bordeinsatzgruppen eingeschifft.

Diese bis zu 35 Soldaten umfassende Teileinheit ist in ihrem Wirkungsgrad um ein Vielfaches effektiver als die bisherigen kleineren Boardingteams und stärken damit signifikant die Kampfkraft dieser Fregatten in bestimmten Operationen.

Neben den Bordeinsatzkompanien gibt es die Küsteneinsatzkompanie (KEK). Diese drei Einheiten bilden die Kampfkompanien im Bataillon. Was konkret macht die KEK?

NB: Die KEK ist das Herz der deutschen Marineinfanterie und darauf spezialisiert, infanteristisch an der Küste zu kämpfen. Sie umfasst ca. 220 Soldaten in fünf Zügen. Sie sind mit dem maritimen Objektschutz betraut. Dazu zählt das Eskortieren und Schützen von Marine- und Handelsschiffen in Küstennähe, das Schützen strategisch wichtiger Punkte, die Sicherung von Hafenanlagen, aber auch von Feldlagern in den Einsatzgebieten der Bundeswehr. Und die Soldaten unterstützen Evakuierungsoperationen, bisher vor allem im Bereich von Blue Water bzw. maritimen Embargooperationen.

Jüngste Beispiele aus der Geschichte zeigen, wie wichtig der Einsatz amphibischer Fähigkeiten und Boote für erfolgreiche Evakuierungsoperationen sind. Wie weit ist das Seebataillon dabei?

NB: Seit 2017 gibt es im Bataillon eine eigene Führungszelle, die „Gruppe amphibischer Einsatz“, die für die Koordination aller Einsatzkräfte bei amphibischen Operationen zuständig ist und die Einsatzvorbereitung, Bereitstellung und Nachbereitung durchführt. Auch gibt es eine Kompetenzgruppe Amphibik, die in Zusammenarbeit mit dem Kieler NATO Center of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters die wichtigsten Grundlagen für amphibische Operationen erarbeitet. Vor allem aber haben wir seit 2016 eine enge Kooperation mit dem niederländischen Korps Mariniers, um gemeinsam den Aufbau amphibischer Fähigkeiten voranzutreiben.

Da Amphibik so ein relevantes Thema im Rahmen Ihres Auftrags geworden ist, wie ist es denn um die Ausstattung mit geeigneten Booten bestellt?

NB: Es fehlen in der Marine eigene Landungs- und Kampfboote, die geeignet wären, im scharfen Einsatz deutsche Staatsbürger aus einer Krisenregion abzuholen. Für Übungszwecke haben wir noch das Landungsboot „Lachs“, das allerdings deutlich in die Jahre gekommen ist. Die Beschaffung eines Mehrzweckkampfbootes, dass es den Streitkräften ermöglicht, militärische Kräfte schnell und effektiv über See zu transportieren, würde uns deutlich voranbringen und auch die stetig enger werdende Kooperation mit unseren niederländischen und internationalen Partnern weiter verbessern. Insgesamt sind wir als Verband aber im Vergleich mit anderen Streitkräften der NATO gut ausgerüstet.

Leitet sich aus diesen Evakuierungsoperationen auch das Motto des Seebataillons her?

NB: Auch. Unser Motto lautet „Vom Land zum Meer – vom Meer zum Land“. Damit ist unser Wesenskern, die Verbindung von Wasser und Land sicherzustellen, verdeutlicht. Evakuierungsoperationen auch mit amphibischen Mitteln sind demzufolge ein logisch ableitbarer Auftrag des Verbandes.

Wenn eigene Boote für amphibische Operationen derzeit fehlen, auf welchen Booten bilden Sie denn Soldaten der KEK konkret aus?

NB: Die Soldaten trainieren zum einen mit dem Landungsboot „Lachs“ und auch in enger Kooperation mit den niederländischen Streitkräften und deren drei Multi-Purpose Docklandeschiffen. Vor allem aber liegt es, wie immer, am Einsatzwillen der Soldaten und dem Erfindungsreichtum der Kompaniechefs, dass die Ausbildung bisher immer noch reibungslos geklappt hat. Zur Ausbildung vor Ort nutzen wir weiterhin bei Verfügbarkeit die für den Minentaucher- und Bordeinsatzdienst vorgesehenen RHIBs (Rigid-Hulled Inflatable Boats).

Ein Teil der Kampfunterstützung des Seebataillons sind die Minentaucher. Was genau ist deren Aufgabe?

NB: Die Minentaucher-Kompanie ist eine der ältesten Einheiten der Marine. In nahezu 60 Jahren wurden bis heute erst etwa eintausend Minentaucher ausgebildet. Diese einzigartigen Spezialisten sind ausgebildete Feuerwerker und gleichzeitig Hochleistungssportler, die sowohl unter Wasser als auch an Land ihr Handwerk beherrschen.

Früher waren die Minentaucher mit dem KSM (Kampfschwimmer) eine Einheit, heute sind sie Teil des Seebataillons. Ihre Aufgaben sind zweifach: zum einen die Seekomponente auf Minenjagdbooten, die die Entschärfung von Seeminen umfasst. Dabei kann es sich um Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, zu deren Beseitigung wir im Rahmen von Amtshilfeersuchen der Bundesländer gerufen werden.

Es gibt aber auch Krisengebiete, in denen aktuell Seeminen eingesetzt werden. Auch diese werden durch die Minentaucher entschärft und kontrolliert gesprengt. Zum anderen der landgebundene Einsatz, bei dem es um die Beseitigung von Kampfmitteln und IEDs (Improvised Explosive Devices, d.h. Sprengfallen) sowie landgestützter Munition geht.

Eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit versteht sich in Kampfkompanien von selbst. Wieso aber sprechen Sie bei den Minentauchern von Hochleistungssportlern?

NB: Weil die körperlichen und geistigen Anforderungen an den Minentaucher extrem anspruchsvoll sind. Diese Soldaten tauchen bis zu einer Tiefe von 54m. Da unten befindet man sich in absoluter Dunkelheit und es wirken 6,4 bar Druck auf den Taucher. Trotzdem muss der Minentaucher hochkonzentriert arbeiten und zum Beispiel eine 500kg Seemine vor sich entschärfen.

Da die Sprengung häufig zweistufig vorgenommen wird – erst die gezielte kleine Sprengung der Elektronik, bei der die zündauslösenden Elemente vom Sprengstoff getrennt werden, danach die Sprengung der Mine an sich – muss der Minentaucher zweimal runter. Das ist körperlich höchst anstrengend und erfordert zudem ein hohes Maß an Konzentration.

Wie stellen Sie denn im gesamten Bataillon die hohe Leistungsfähigkeit sicher?

NB: Hierfür sind zuvorderst alle Kompaniechefs verantwortlich. Ihnen obliegt es, die in allen Teilen des Verbandes hohen Anforderungen sicherzustellen. Vor Corona habe ich aber zusätzlich einen monatlichen sogenannten Leistungswettkampf Seebataillon durchgeführt.

Von allen Kompanien (außer den beiden Ausbildungskompanien) wurde per Losverfahren ein Team von acht Soldaten gestellt, die an einem Tag in diesem Wettbewerb gegeneinander angetreten sind. Im Durchschnitt wurde eine 10-12km Marschleistung bewältigt, unterbrochen durch verschiedene Stationen mit allgemeinmilitärischen Aufgaben, die zu erfüllen waren.

WK: Klingt ein bisschen wie die Bundesjugendspiele in den 80ern.

NB (lacht): Naja, die Idee ist schon ein wenig dieselbe. Sich gegen andere in der eigenen Sportlichkeit zu messen. Vor allem aber sollte es uns Seesoldaten bewusst machen, dass wir dafür zu sorgen haben, körperlich fit und einsatzfähig zu bleiben.

Leider mussten wir die Wettkämpfe wegen Corona aussetzen. Aber ich hoffe, wir können sie bald wieder durchführen.

WK: Und Sie selbst machten dabei auch mit?

NB: Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe an den Wettkämpfen teilgenommen und habe dabei mit allen Teams der jeweiligen Kompanien Teilstrecken absolviert, um so alle Soldaten sehen zu können und mit ihnen mal abseits des „normalen“ Dienstalltages zu sprechen. Körperliche Leistungsfähigkeit ist für mich Grundvoraussetzung des Soldatenberufes.

Deshalb stehe ich täglich schon weit vor dem Frühstück auf und mache Sport. Nicht nur, weil ich als Kommandeur als Vorbild agieren möchte, sondern auch um selbst jederzeit einsatzfähig zu sein. Das erwarte ich auch von meinen Soldaten.

Kommen wir zurück auf das Seebataillon als Ganzes. Sind Sie als Bataillon groß genug, um den Ansprüchen der Landes-/Bündnisverteidigung gerecht zu werden? Es gibt Stimmen, die eine Vergrößerung auf Regimentsebene fordern.

NB: Der Aufbau einer zweiten KEK wäre sicher sinnvoll, aber andererseits habe ich heute mit insgesamt etwas mehr als 1.200 Seesoldaten genügend Kräfte, um unseren Auftrag abzubilden und militärische Handlungsfähigkeit auch im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung effektiv sicherzustellen.

Worin liegt Ihre vordringlichste Aufgabe?

NB: Vor allem darin, alle Soldaten des Verbandes bestmöglich auszubilden und einzusetzen. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, da wir neben der Infanterie in ihrer unterschiedlichsten Ausprägung auch Minentaucher, Ärzte und Aufklärer haben.

Wie hoch sind denn die Durchfallquoten in der Ausbildung?

NB: In der Infanterie bei ungefähr 20%, in den Bordeinsatzkompanien bei etwa 40% und bei den Minentauchern sogar heute bei circa 7080%.

Das Bataillon ist aus zwei Verbänden zusammengestellt worden und über drei Standorte verteilt. Wie gelingt es Ihnen, eine echte Gemeinschaft im Bataillon zu erzeugen?

Wir sind aus verschiedenen Vorgängerverbänden entstanden – das musste in den letzten Jahren erst einmal zu einer gemeinsamen Einheit geformt werden. Jede Kompanie hat ihren eigenen Waffenstolz mit einem etwas anders gelagerten Kampfgeist. Das wird auch so bleiben. Aber dennoch ist es weiterhin meine Führungsaufgabe dafür zu sorgen, dass aus den verschiedenen Fertigkeiten noch mehr eine Einheit entsteht. Zum Beispiel führen wir im nächsten Jahr erstmalig die Bataillonsübung „Grüne Walküre“ durch, in der alle Kompanien das Zusammenspiel und den Infanterieeinsatz trainieren. Damit bringen wir das gesamte Bataillon zur Wirkung.

Welche sonstigen Ziele haben Sie für die Zukunft des Bataillons?

NB: Alle meine Soldaten stetig in ihren Fertigkeiten besser zu machen, junge Rekruten bestmöglich auszubilden und die Kohäsion des Verbandes weiter voranzutreiben.

In welchen Einsätzen war das Seebataillon bisher?

NB: Grundsätzlich kann man auf diese Frage sehr einfach antworten, bei nahezu allen Einsätzen der Bundeswehr. Im Schwerpunkt haben wir momentan Soldaten bei UNIFIL sowohl vor der Küste des Libanons als auch an Land auf Zypern und im Libanon selbst. Ebenfalls vor Libyen sind Seesoldaten eingesetzt und es befinden auch Soldaten in Mali. Daneben stehen die 55 Soldaten für Evakuierungsoperationen ständig zur Verfügung. Zusätzlich halten sich permanent Bordeinsatz- und Minentaucherteams in verschiedenen Bereitschaftsständen bereit.

Wofür sind Sie besonders dankbar?

NB: Dass wir bis zum heutigen Tag keine Gefallenen und Verwundeten aus den Einsätzen zu beklagen hatten. Das ist mir das Wichtigste überhaupt: dass ich meine mir anvertrauten Frauen und Männer sehr gut ausbilde und gesund aus allen Einsätzen nach Hause bringe.

Das Seebataillon besteht aus spezialisierten Kräften, die Kampfschwimmer sind Spezialkräfte. Worin liegt der Unterschied – oder ist das Haarspalterei?

NB: Der Unterschied ergibt sich aus den unterschiedlichen Auftragslagen und Aufgaben, bei denen jeweils vollkommen unterschiedliche Eignungen und Ausbildungen abverlangt werden.

Was leitet Sie ganz persönlich an?

NB: Wertschätzung ergibt sich aus Taten, nicht aus Erzählungen. Mein Ansporn ist, den mir gegebenen Auftrag mit der bestmöglich ausgebildeten und ausgerüsteten Truppe zu erfüllen und, wo immer möglich, die Dinge besser zu machen, zu gestalten und die Gemeinschaft mit den Soldaten zu erleben. Dies erfüllt mich mit großer Freude.

Gibt es einen abschließenden Gedanken, den Sie dem Leser mitgeben möchten?

NB: In jüngerer Vergangenheit, hat sich in Teilen der Bundeswehr eine Kultur etabliert, in der nur derjenige „echter“ Soldat ist, der im Einsatz war und „gekämpft“ hat.

Wichtiger, als sich mit dieser Einsatzerfahrung zu brüsten, ist für mich das uneigennützige Verhalten, dieses Wissen und diese Erfahrungen anderen Kameraden dahingehend zugänglich zu machen, um dadurch alle Soldaten für zukünftige Einsatzaufgaben besser vorzubereiten.

Vielen Dank für das Gespräch. Mit den Worten des Seebataillons: Achtung Feuer!

Unser Interviewpartner

Fregattenkapitän Norman Bronsch trat nach dem Abitur 2000 in die Bundeswehr ein. Als Kind hatte er den Film Top Gun gesehen und träumte von einer Karriere als Tornado-Pilot bei den Marinefliegern. Die Auswahltests bestand er alle mit Bravour und trat in die Marine ein.

Während seines Studiums der Politikwissenschaften wurde das damalige Marinefliegergeschwader 2 allerdings aufgelöst, so dass aus seinen beruflichen Ambitionen nichts wurde. Er wechselte zur Marinesicherung und war nach dem Studium in ersten Führungsverwendungen als Marinesicherungsoffizier in Eckernförde tätig. Zusätzlich schloss er den Einzelkämpferlehrgang ab.

Nach zwei Jahren als Adjutant beim damaligen Befehlshaber der Flotte übernahm er als Kompaniechef die Boardingkompanie und war drei Jahre lang in zahlreichen Einsätzen u.a. zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer und der Befreiung von Schiffen von Piraten beteiligt.

Daran schloss sich die Generalstabsausbildung an der Führungsakademie an (10. LGAN-Kurs). Von dort wurde er zum S3 Offizier und stellvertretenden Kommandeur des Seebataillons berufen, bevor er 2017 für zwei Jahre in Norfolk, Virginia, USA im NATO Defence Planning eingesetzt wurde. Von September 2019 bis September 2022 führte er als Kommandeur das Seebataillon mit 1.200 Soldaten. Seit Oktober 2022 ist er Tutor an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.

INTERVIEW MIT DEM MINENTAUCHER CHRISTIAN

Christian ist Minentaucher und damit Teil der spezialisierten Kräfte der Marine. Aus Gründen der Geheimhaltung nennen wir nur seinen Vornamen.

Was genau gehört zu deinen Aufgaben?

Christian: Zu meinem Auftrag gehört das Suchen, Identifizieren, Vernichten oder auch das Bergen von Seeminen und anderen Kampfmitteln. Daneben umfasst der Auftrag auch den Schutz von eigenen Schiffen und Marineanlagen vor Kampfmitteln im In- und Ausland. Hierzu werde ich u.a. auch auf Minenjagdbooten eingeschifft.

Momentan besuche ich den Lehrgang Kampfmittelabwehr-Feldwebel SK. Dabei geht es abseits des maritimen Umfelds um die Abwehr jeglicher konventioneller Kampfmittel und IEDs (Improvised Explosive Device) an Land.

Wie genau funktioniert eine Seemine?

Christian: Zunächst ist wichtig zu wissen, dass Seemine nicht gleich Seemine ist und insofern unterschiedliche Funktionsauslösungen verbaut sind. Wir unterscheiden prinzipiell Ankertauminen, Grundminen und Treibminen.

Deren Auslösung geschieht meist durch akustische Einflüsse, Änderungen des Magnetfelds, das die Mine umgibt, Veränderungen im Wasserdruck, elektrochemische Prozesse oder direkte mechanische Druckeinwirkung, d.h. Berührung. Wir Minentaucher verwenden daher eine antimagnetische Ausrüstung und nutzen ein geschlossenes Kreislaufsystem, um keine Luftblasen zu erzeugen und die eigenen Tauschgeräusche bei der Annäherung an die Mine zu minimieren.

Du bist mit Herzblut Minentaucher geworden. Geht dir nicht das Herz auf Grundeis, wenn du auf 54m Tiefe vor einer Seemine ankommst?

Christian: Ich wurde sehr gut und umfassend für diese Aufgabe ausgebildet. Vor jedem Tauchereinsatz gibt es ein ausführliches Briefing aller Arbeitsabläufe, welche die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung präzise definiert.

Somit weiß jeder, was er zu tun hat und worauf es ankommt. Zudem unterliegen wir sehr hohen Sicherheitsstandards. Zum Beispiel muss eine allumfassende Rettungskette bestehen, ehe der Taucher ins Wasser steigen darf. Der Rest ist Kopfsache. Man muss vor allem Ruhe bewahren.

Woran genau denkst du denn, wenn du in dieser gefährlichen Situation bist?

Christian: Sobald ich mit dem Kopf unter Wasser bin, denke ich nur noch an meinen Auftrag und konzentriere mich auf den Tauchgang. Man muss beim Abtauchen auf seine Ausrüstung achten, damit man immer weiß, wo sich was befindet. Dann muss man regelmäßig den Druckausgleich ausüben und regelmäßig seinen Anzug und die Tarierweste belüften, damit man nicht zu schnell in die Tiefe absinkt. Da bleibt wenig Zeit für andere Gedanken.

Aber warum machst du das denn überhaupt?

Christian: Ich liebe das Meer und das Tauchen. Der Job des Minentauchers ist unglaublich abwechslungsreich, vielseitig und sehr anspruchsvoll. Es wird mir nie langweilig und ich habe die Möglichkeit, sehr viel zu erleben. Das reizt mich immer noch sehr!

Wird es denn nicht langweilig, immer wieder zu Minen zu tauchen?

Christian: Nein, überhaupt nicht. Die Aufgabe der Kampfmittelabwehr ist sehr vielfältig und hat viele Befähigungsstufen. Auch muss man ständig mit Auffrischungslehrgängen am Ball bleiben.

Worauf bist du besonders stolz?

Christian: Besonders stolz bin ich darauf, einer von verhältnismäßig wenigen Soldaten zu sein, die diesen Beruf ausüben können. Viele scheitern an den psychischen und physischen Anforderungen, die im Laufe der Ausbildung an einen herangetragen werden. Und ich bin stolz, Teil der Marine zu sein (schmunzelt). Frei nach dem geflügelten Wort: „Bei der Marine sind die Besten, bei der Luftwaffe die Schönsten, beim Heer die meisten!“

Vielen Dank, Christian, für das Gespräch!

„Nehmen Sie ernst, was Sie tun, und sich selbst nicht allzu wichtig!“ Generalmajor Andreas Hannemann

Zweites KapitelAuf den letzten Metern zum Feind

Gespräch mit Generalmajor Andreas Hannemann

Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs im November 2021 war Generalmajor Andreas Hannemann der Kommandeur der Division Schnelle Kräfte (DSK).

Herr General, Sie sind 1981 in die Bundeswehr eingetreten, mitten im Kalten Krieg. War das einer der Gründe für Ihre Entscheidung, eine soldatische Laufbahn einzuschlagen?

„Tatsächlich hatte der Rüstungswettlauf zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt seit Mitte der 70er Jahre wieder an Fahrt aufgenommen und mit der Einführung der SS 20-Rakete durch die Sowjetunion seinen Höhepunkt erreicht. Diese zielgenauere Mittelstreckenrakete mit atomaren Sprengköpfen läutete eine neue Eiszeit ein, die sich erst wieder mit dem NATO-Doppelbeschluss verbesserte. In meiner Jugend war der Kalte Krieg als latente Bedrohung ständig präsent und hatte insofern auch einen Einfluss auf meine Berufswahl. Vor allem aber wollte ich – solange ich denken kann – Fallschirmjäger und Berufssoldat werden. Das ergab sich einfach aus meinem großen Interesse an Politik und Geschichte.“

Was genau war an den Fallschirmjägern so faszinierend für Sie?

„Die Fallschirmjäger als eigene Truppengattung der Infanterie sind seit 1918 bekannt und seit den 30er Jahren in den verschiedenen Streitkräften Europas vertreten gewesen. Die Sowjetunion hat zuerst eine eigene Luftlandetruppe aufgestellt. Andere folgten später nach. Die Fallschirmjäger waren und sind bis heute in meinen Augen etwas Besonderes, für die es eine ganz eigene Befähigung benötigt. Diese Bilder hatte ich fest vor Augen, als ich mich damals zum Fallschirmjägerbataillon 272 bewarb. Natürlich hat mich auch die Abenteuerlust gereizt, der sportliche Charakter und die hohe Hürde, dort aufgenommen zu werden.“

Sie sind seitdem in zahlreichen Verwendungen gewesen, im Wesentlichen innerhalb der Infanterie. Warum gerade dort?

„Ohne Infanterie ist kein Konflikt nachhaltig zu gewinnen. Es braucht die Infanterie, um abschreckend zu wirken, aber auch um Maßnahmen am Boden gegen Aggressoren durchzusetzen und den Gegner erfolgreich niederzukämpfen. Dabei arbeitet die Infanterie im Verbund mit anderen Truppengattungen zusammen, ist aber selbst ganz vorne dabei. Man sagt nicht umsonst: ‚Die letzten Meter zum Feind gehören der Infanterie.‘ Wir sind ganz vorne mit dem Gewehr in der Hand dabei. Oder anders: Wir sind die, die anderen erklären müssen, dass es möglicherweise weh tun könnte.“

Damit stehen Sie einem Gegner möglicherweise Aug‘ in Aug‘ gegenüber. Die Gefahr ist hier sicher mit am höchsten.

„Als Soldat kennt man das Risiko und geht professionell damit um. Aber Sie haben Recht: Infanterie setzt ein hohes Maß an innerer Disziplin voraus. Es bedeutet auch, dass es bei uns dreckiger, kälter und härter als in anderen Einheiten der Bundeswehr zugeht. Gemütlich ist woanders.“

Wovon hängt der erfolgreiche infanteristische Einsatz ab?

„Die Infanterie zieht ihren Einsatzwert aus der Zusammenarbeit von gut ausgebildeten Teams, die unter höchster Lebensgefahr bestens funktionieren müssen. Das setzt exzellente Menschenführung voraus. Nur wer gut führt, wird Erfolg haben. Das gilt in der Infanterie ganz besonders.“

Wie definieren Sie denn gute Führung?

„Wir haben bei der Bundeswehr das Führungsprinzip ‚Führen mit Auftrag‘, das sowohl in der Kaserne als auch im Einsatz angewendet wird. Führen mit Auftrag gibt ein Ziel vor, den Auftrag, und bis wann es umgesetzt werden soll. Für die Umsetzung an sich setzt es auf die Kreativität der Soldaten und fordert sie dazu auf, eigene Lösungsideen mit einzubringen. Ich sehe mich dabei als Dirigent, der das Stück vorgibt, das gespielt wird, aber dem Oboe Spieler nicht in seinen Job hineinredet.“

Nun haben Sie gerade beschrieben, dass man sich als Infanterist am scharfen Ende des Soldatenberufs befinden kann, dass man also in ein Gefecht mit dem Gegner verwickelt wird. Wie führen Sie denn dort konkret?

„Die Führung fängt nicht erst im Gefecht an, sondern lange vorher, wenn man seine Soldaten ausbildet und auf die Aufgabe vorbereitet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man dort bereits authentisch gewesen ist, Versprechen eingehalten und die Soldaten anständig behandelt hat, diese einem auch in solchen gefährlichen Situationen bereitwillig folgen. Der Schlüssel dazu liegt im gegenseitigen Vertrauen. Wenn sich Vertrauen vorher aufgebaut hat, funktioniert das als Grundlage auch und gerade in den kritischen Situationen, in denen es darauf ankommt. Würden mir die Soldaten nicht vertrauen und nicht nachfolgen, wäre ich auch nur ein Mann mit einem Gewehr in der Hand.“

In welchen Grenzerfahrungen waren Sie persönlich?

„Grenzsituationen habe ich zahlreiche erlebt. Ich war in verschiedenen Einsätzen, bei ISAF und Resolute Support in Afghanistan. Da gab es immer wieder auch Verletzte und Gefallene, denn die Fallschirmjäger haben dort den höchsten Blutzoll gezahlt. Aber es gab nicht nur auf deutscher Seite Verwundete und Gefallene, auch bei den verbündeten afghanischen Streitkräften. Das lässt niemanden kalt, auch mich nicht. Gewaltsames Sterben miterleben zu müssen, hinterlässt Bilder im Kopf. Auch hinterfragt man sich immer wieder: was hätte man besser machen können, was lernt man aus den jeweiligen Situationen in taktischer Hinsicht dazu. Das gehört einfach dazu.“

Welches Fazit haben Sie denn im Wesentlichen aus den Einsätzen gezogen?

„Dass unsere Führungsgrundsätze funktionieren! Denn in jedem Einsatz, bei jeder Patrouille und jedem Gefecht hat sich bewährt, wie wir ausbilden, trainieren und führen.“

Sie sind heute Kommandeur der DSK. Was genau zählt zur Division?

„Zur DSK zählen 12.000 Soldaten, davon ca. 2.300 niederländische Soldaten der 11. Niederländischen Luftmobilen Brigade. Die DSK setzt sich weiterhin aus der Luftlandebrigade 1, dem KSK und dem Kommando Hubschrauber zusammen. Darin enthalten sind unsere Enabler, d.h. die Sanitäter, Pioniere und Logistiker. In der DSK sind Spezialkräfte und spezialisierte Kräfte gebündelt.“

Sind auch die EGB Soldaten Teil der DSK?

„Ja, die gehören auch dazu. Die EGB Kräfte setzen sich aus Mannschaftsoldaten, Unteroffizieren und Offizieren zusammen. Es sind sowohl Fallschirmjäger darunter wie auch Soldaten aus den Enabling-Kräften. Die Soldaten werden in einer erweiterten Grundbefähigung dazu ausgebildet, mit Spezialkräften zusammen arbeiten zu können. Auch werden sie dafür befähigt, in Situationen zu bestehen, in denen sie einem hohen Risiko ausgesetzt und möglicherweise auf sich allein gestellt sind. Die EGB Kräfte werden in Zügen ausgebildet und sind dann auch als kompletter Zug einsatzbereit.“

Wie definiert sich der Auftrag der DSK?

„Die DSK ist der Träger der Luftbeweglichkeit im deutschen und niederländischen Heer. Wir sind als leichte Infanterie im Verbund mit den Hubschraubern schnell und flexibel überall verlege- und einsetzbar. Unser Auftrag ist maßgeschneidert für Einsätze im nationalen und internationalen Verbund. Dazu zählen militärische Evakuierungsoperationen und luftbewegliche Operationen. Auch zählen Geiselbefreiung und Personal Recovery, d.h. die Rückführung von abhanden gekommenen militärischem Personal, sowie Such- und Rettungsdienste dazu. Nicht umsonst ist unser Motto: Einsatzbereit. Jederzeit. Weltweit.“

Da Sie gerade Evakuierungsoperationen ansprechen: Es waren auch Ihre Soldaten, die die Evakuierung aus Kabul im August 2021 durchgeführt haben. Wie schnell waren Sie damals einsatzbereit?

„Ja, das waren Soldaten aus der DSK. Wir erhielten an einem Freitagmittag im August den Alarm und waren innerhalb von 36 Stunden einsatzbereit.“

Wie ist das möglich, innerhalb so kurzer Zeit mobil gemacht zu haben?

„Wir haben innerhalb der Division ein Kontingent von etwa 1.000 Soldaten, die stets einsatzbereit sind, an 365 Tagen rund um die Uhr. Die schnelle Einsatzbereitschaft ist Teil unseres Auftrags.“

Die zwei Wochen der Evakuierungsoperation sind sicher allen noch sehr präsent im Gedächtnis. Wie bewerten Sie die Operation?

„Die Lage vor Ort war komplex und schwierig, daher war der Einsatz des Militärs angemessen. Davon abgesehen veränderte sich die Situation in den zwei Wochen ständig, sie war hochdynamisch und teilweise unübersichtlich. Angesichts dessen bin ich sehr stolz darauf, wie meine Soldaten den Einsatz bewältigt haben. Das war hervorragende Arbeit und hat mich darin bestärkt, dass unsere Ausbildung und Vorbereitungen exzellent funktionieren.“

Auch wenn die militärische Evakuierung durch Sie durchgeführt wurde, so stand sie aber unter dem Auftrag des Auswärtigen Amts. Wie kommt das?

„Da keine Soldaten mehr vor Ort waren, sondern Zivilisten evakuiert werden sollten, wie zum Beispiel das Botschaftspersonal, musste der Auftrag zu einer Evakuierung federführend vom Auswärtigen Amt kommen. Letztlich ging es hier um eine auswärtige Angelegenheit der Bundesrepublik Deutschland und nicht der Bundeswehr.“

Es gab hinterher Stimmen in Deutschland, die kritisierten, dass man die Ortskräfte nicht längst vor der Machtübernahme durch die Taliban evakuiert hätte. Wie sehen Sie das?

„Dazu kann ich nur sagen, dass die Ortskräfte, die im Laufe der Jahre für die Bundeswehr gearbeitet haben, bereits in den Jahren vorher zu einem großen Teil evakuiert worden waren. Wir hatten diese bereits vor Jahren einer Risikoprüfung unterzogen und sie ans Auswärtige Amt zur Prüfung weitergereicht. Ein Großteil von ihnen wurde in der Folge eingebürgert. Die Personen, um die es im August ging, waren hauptsächlich Ortskräfte, die von anderen Organisationen und Ministerien eingesetzt worden waren.“

Um die sich nicht die Bundeswehr zu kümmern gehabt hätte, sondern das Auswärtige Amt. Wie ist in diesem Licht zu bewerten, dass unter den evakuierten 5.300 Menschen nur ein geringer Anteil an Ortskräften waren und sich darunter sogar Kriminelle befanden?

„Unter den evakuierten Personen befanden sich deutsche Staatsbürger, Bürger weiterer Staaten, afghanische Ortskräfte und weitere zu Schützende. Wer evakuiert werden wollte, musste im Grundsatz vorher mit seinem Antrag und seinen Passdaten vom Auswärtigen Amt geprüft werden, wurde einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen und sodann auf die Evakuierungsliste aufgenommen. Dieses Procedere oblag dem Auswärtigen Amt in enger Abstimmung mit dem BMI und dem BMZ. Das Auswärtige Amt hat entschieden, wer auf diese Liste draufkam, nicht die Bundeswehr, wobei wir für unseren Bereich natürlich zugeliefert haben. Mal abgesehen davon, dass wir dafür nicht zuständig waren und sind, wäre eine solche Prüfung am Flughafen selbst neben der Evakuierung und Sicherung des Geländes durch uns auch gar nicht möglich gewesen.“

Es gab auch Stimmen, die kritisch anmerkten, ohne die Amerikaner hätte die Bundeswehr den Flughafen Kabul nicht halten können. Sehen Sie das auch so?

„Die Frage ist hypothetisch, da wir eng mit unseren Bündnispartnern zusammenarbeiten. Sicher ist jedenfalls, dass wir als DSK noch weitere Kräfte hätten nachschieben können. Allerdings wären für so einen Einsatz neben den infanteristischen Kräften auch Kampfflugzeuge und bewaffnete Drohnen notwendig gewesen – über die wir vor Ort nicht und im Fall der Drohnen gar nicht verfügt hätten.“

Der Bundeswehr mangelt es an ausreichender Ausstattung und Ausrüstung seiner Truppe. Wie steht es damit in der DSK?

„Auch wir in der DSK sind nicht voll ausgestattet oder ausgerüstet. Wir lösen das, wie alle anderen auch: indem wir die Ausrüstung jeweils dorthin schieben, wo sie am nötigsten gebraucht wird. Wie zum Beispiel bei den Soldaten, die an der Evakuierung aus Kabul beteiligt waren. Denn die waren voll ausgerüstet und ausgestattet. Das Ziel lautet dennoch unverändert, wieder die Vollausstattung zu erreichen!“

Kabul war also eine erfolgreiche Bewährungsprobe. Worin sehen Sie zukünftige Schwerpunkte für die DSK?

„Das Einsatzszenario der letzten zwanzig Jahre war ein anderes als das, was uns in Zukunft erwartet. Lag der Schwerpunkt bisher, wie erläutert, auf internationalem Krisenmanagement und Stabilisierungseinsätzen, so bekommt das Thema LV/BV zukünftig eine noch größere Bedeutung. Für Einsätze in Afghanistan wurden die jeweiligen Verbände vorher monatelang vorbereitet, bevor sie verlegt wurden. Für LV/BV ist es erforderlich, dass kurzfristig der Einsatz von Kampfverbänden möglich ist. Genau dort wirkt die DSK, so dass die Soldaten der DSK auch in Zukunft entscheidend sein werden.“

Die Konflikte verändern sich in ihrer Art. Immer mehr hybride Bedrohungslagen, stärkerer Einsatz künstlicher Intelligenz, autonomer Waffensysteme und vieles mehr. Welche Rolle wird da die Infanterie in der Zukunft einnehmen?

„Trotz aller digitalen Fortschritte, neuer Waffensysteme und der Ausweitung künstlicher Intelligenz bleiben Bodentruppen, darunter auch die Infanterie, notwendig. Eine reine Abhängigkeit von luftgesteuerten Waffensystemen ist nicht zu empfehlen, weil sie auch anfällig sein können und vom Gegner attackiert und möglicherweise ausgeschaltet oder blockiert werden würden. Reine Luftherrschaft reicht nicht aus, das zeigen alle bisherigen Konflikte. Denken Sie nur an Afghanistan, wo wir 20 Jahre Luftüberlegenheit hatten. Man muss als Streitkraft eine Duellfähigkeit mit allen Waffensystemen im Verbund herstellen, damit man aus einem umfangreichen Instrumentenmix schöpfen kann. Da bleiben gepanzerte Fahrzeuge am Boden sowie die Infanterie wichtige Bestandteile.“

Unter Ihrer Verantwortung befindet sich auch das Kommando Spezialkräfte. Dort gab es im letzten Jahr reichlich Wirbel. Hat sich die Lage mittlerweile beruhigt?