Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

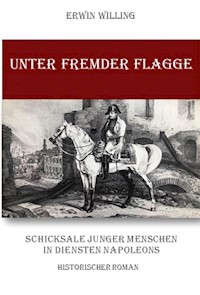

Dies ist die Geschichte von Menschen, die Anfang des 19. Jahr-hunderts in den Sog der brutalen napoleonischen Kriege gerissen wurden. Die männlichen Jugendlichen wurden zwangsrekrutiert und mussten für den Usurpator Napoleon Bonaparte in der französi-schen Grande Armée kämpfen, leiden und massenhaft sterben. Deutsche dienten in beiden Kriegsparteien und schossen aufeinan-der. Auch unzählige Zivilisten fielen dem Machtstreben Napoleons zum Opfer. Ihre Städte und Dörfer wurden zu Schlachtfeldern und ein Raub der Flammen. Den plündernden und marodierenden Soldaten waren sie hilflos ausgeliefert. Die Menschen verloren Hab und Gut und trauerten um ihre Ehemänner, Väter, Söhne und Brüder. Wieder einmal musste der Krieg den Krieg ernähren. Die bettelarme Bevöl-kerung in den Städten und Dörfern zahlte die Zeche. Liebesbezie-hungen wurden in diesen Zeiten der schweren Not auf eine harte Probe gestellt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erwin Willing

Unter fremder Flagge

Zum Buch

Dies ist die Geschichte von Menschen, die Anfang des 19. Jahrhunderts in den Sog der brutalen napoleonischen Kriege gerissen wurden. Die männlichen Jugendlichen wurden zwangsrekrutiert und mussten für den Usurpator Napoleon Bonaparte in der französischen Grande Armée kämpfen, leiden und massenhaft sterben. Deutsche dienten in beiden Kriegsparteien und schossen aufeinander.

Auch unzählige Zivilisten fielen dem Machtstreben Napoleons zum Opfer. Ihre Städte und Dörfer wurden zu Schlachtfeldern und ein Raub der Flammen. Den plündernden und marodierenden Soldaten waren sie hilflos ausgeliefert. Die Menschen verloren Hab und Gut und trauerten um ihre Ehemänner, Väter, Söhne und Brüder. Wieder einmal musste der Krieg den Krieg ernähren. Die bettelarme Bevölkerung in den Städten und Dörfern zahlte die Zeche. Liebesbeziehungen wurden in diesen Zeiten der schweren Not auf eine harte Probe gestellt.

Kriegsteilnehmer vom General bis zum so genannten „Gemeinen“ haben sich ihre traumatischen Erinnerungen an den leidvollen Russlandfeldzug, den noch grausameren Rückzug und die anschließenden Befreiungskriege von der Seele geschrieben oder schreiben lassen. Aufzeichnungen dieser Zeit- und Augenzeugen sind die Hauptquellen dieses Buches. Die Erlebnisse und Schicksale der im Romanhandelnden Personen ranken sich um die historischen Ereignisse und die Erlebnisse der Kriegsteilnehmer.

Die mit vielen Abbildungen versehene Erzählung beginnt 1806 nach der Schlacht von Jena und Auerstedt und endet Anfang der 30er Jahre jenes Jahrhunderts, in dem viele Menschen auf eine politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Erneuerung in einem geeinten Deutschland hofften. Sie wurden enttäuscht. Die aus dem Exil zurückgekehrten alten Mächte drehten die Uhr wieder auf die Zeit vor Napoleons Fremdherrschaft zurück.

Für die in vielerlei Hinsicht sachkundige und sehr engagierte Beratung bei der Erstellung des Werkes bedanke ich mich bei Frau Kerstin Müter (Hamburg) und Herrn Professor Dr. Hartmut Brandau (Wilhelmshaven) sehr herzlich.

Augsburg, im Februar 2023 Erwin Willing

Erwin Willing

Unter fremder Flagge

Schicksale junger Menschen in Diensten Napoleons

Historischer Roman

ImpressumCopyright: © 2023 by Erwin Willing1. Auflage 17.2Verantwortlich für dem Inhalt: Erwin Willing, [email protected] Cover: Napoleon in Moskau, V. (Kaiser-Wilhelm-Dank Verein, Napoleon in Moskau)Letzte Umschlagseite: Neue Wache in Berlin (Sebastian Haffner, Preußen ohne Legende)Verlag epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de

Inhaltsverzeichnis

Zum Buch

Entwaffnete

Der Kurfürst geht ins Exil

Aufruf und Aufruhr

Scheinfrieden

Königreich Westphalen

König Lustik

Liebe in unruhigen Zeiten

Ein gefährlicher Weg

„Sündenfall“

Überraschender Besuch

Eil- und Gewaltmärsche

Borodino und Moskau

Rette sich, wer kann!

Zeiten bitterer Not

Bröckelndes Bündnis

Kein Ende in Sicht

Gescheiterte Friedensbemühungen

Faszination Freicorps

Der Stern erlischt

Unverbrüchliche Liebe

Zurück auf Anfang

Personen

Literatur

Erläuterungen

Zeittafel

Abbildungen

Ende Oktober 1806

Entwaffnete

Es ist zehn Uhr, als ein ohrenbetäubender Trommelwirbel durch die Kaserne hallt. In der Garnison des kleinen kurhessischen Städtchens Hersfeld wird Generalmarsch geschlagen. Die Soldaten des 1. und 2. Bataillons des Regiments „Prinz Carl“ haben sich unverzüglich zum Exerzierplatz zu begeben und dort Aufstellung zu nehmen. Der 3. Kompanie des 2. Bataillons gehören auch die Füsiliere Peter Ringelbach aus Oberthalbach und Fritz Bauer sowie der Corporal Ludwig Fischer aus Unterthalbach an.

Die Soldaten strömen aus den Stuben und drängeln sich in den Gängen der Unterkünfte. Einige sind noch etwas benommen. Sie hatten sich noch einmal aufs Ohr gelegt und waren vom Trommelrasseln brutal geweckt worden. Seit mehreren Wochen ist der Tagesdienst ihres Regiments nach dem kargen Frühstück und dem täglichen Frühsport praktisch beendet. Seitdem hat kein Exerzier- oder Gefechtsdienst mehr stattgefunden.

Man erzählt sich, dass das VIII. Corps der französischen Grande Armée unter Marschall Mortier an der Grenze des Kurfürstentums Hessen Halt gemacht hat, um alsbald einzumarschieren. Die zum Appell befohlenen Soldaten sind sich sicher, dass ihnen heute der Befehl zur Herstellung der Gefechtsbereitschaft erteilt wird.

Ihr Regimentskommandeur, Oberstleutnant von Ritter, tritt vor die angetretene Front und begrüßt seine Soldaten mit einem kräftigen „Guten Morgen, Soldaten!“ “Guten Morgen, Herr Oberstleutnant“, schallt es aus den Reihen der angetretenen Soldaten zurück. „Ich habe Ihnen einen Tagesbefehl Seiner Durchlaucht, unseres gnädigen Kurfürsten Wilhelm I., gehorsamst zu eröffnen.“ Der Kommandeur klemmt den an einer Schnur am obersten Knopf der Uniform befestigten Monokel in seiner rechten Augenhöhle fest und liest von einem Blatt Papier ab: „Da Wir Uns gegenüber dem Kaiser von Frankreich als neutrales Land erklärt haben, sind folgende Anordnungen unverzüglich durchzuführen: Erstens: Alle Waffen sind bis heute Nachmittag vier Uhr von jedem Unteroffizier und Gemeinen persönlich und unbeschädigt im Rathaus abzuliefern. Zweitens: Zu meinem Missvergnügen sehen Wir Uns auch gezwungen, alle Offiziere, Unteroffiziere und Gemeinen des kurhessischen Füsilierregiments „Prinz Carl“ bis auf Weiteres von ihrem Militärdienst zu suspendieren. Wir danken Ihnen für die unverbrüchliche Treue, die Sie Uns zu allen Zeiten entgegengebracht haben. Kurfürst Wilhelm I. von Hessen höchstselbst.“

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft dieses Dekret die Soldaten, die sich kopfschüttelnd und wortlos anschauen. „Das kann doch nicht wahr sein, dass uns unser Kurfürst und oberster Kriegsherr mir nichts, dir nichts so einfach rausschmeißt“, empört sich der Corporal Ludwig Fischer. Enttäuschung, Wut und Verzweiflung entladen sich lauthals in den Reihen. „Das ist der Dank des Vaterlands“, schimpfen einige unüberhörbar.

„So brutal jagt man nicht einmal einen Hund vom Hof“, empört sich der Corporal.

„Wovon soll ich in Zukunft leben und meine Familie ernähren?“, fragen sich viele.

Niemand kann ihnen darauf eine Antwort geben. Dennoch fällt kein böses Wort über den Kurfürsten. Die Loyalität zu ihrem obersten Kriegsherrn ist ungebrochen. Der Eid, den die Soldaten ihm geschworen haben, ist ihnen heilig. Ihr Hass gilt dem skrupellosen, machtbesessenen Franzosen, dem selbsternannten Kaiser Napoleon Bonaparte, der ihre Heimat zu überfallen droht.

Nur mit größter Mühe kann sich Oberstleutnant von Ritter wieder Gehör verschaffen: „Auch mir bricht’s das Herz“, bekennt der Kommandeur, „Sie in eine ungewisse Zukunft entlassen zu müssen. Holen Sie sich im Anschluss an diesen Appell auf der Schreibstube Ihren Entlassungsschein und beim Rechnungsführer den noch ausstehenden Sold. Gott möge Sie beschützen!“

Wie geprügelte Hunde kommen sie sich vor. Mit hängenden Köpfen und gedankenverloren schleppen sich die 650 Offiziere, Unteroffiziere und Gemeinen des einst so stolzen kurhessischen Regiments „Prinz Carl“ zurück zu ihren Unterkünften. Gefühlsdämme brechen. Obwohl es für einen Soldaten unehrenhaft ist zu weinen, können viele ihre Tränen nicht unterdrücken. Der Corporal Ludwig Fischer und sein Freund, der Füsilier Fritz Bauer stehen ratlos beieinander und überlegen, was sie als Nächstes tun sollen. Ihnen gesellt sich der Füsilier Peter Ringelbach aus ihrem Nachbarort zu.

„Ich schlage vor, dass wir uns zunächst einmal die Knete und unseren Laufpass abholen“, meint Ludwig. „Danach bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig, als unsere Musketen zum Rathaus zu bringen.“

„Kommt überhaupt nicht in die Tüte“, widerspricht Fritz. „Weißt Du, wo unsere Flinten landen? Mit großer Sicherheit werden sie von den Franzosen requiriert. Womöglich wird man irgendwann noch mit der eigenen Muskete erschossen. Meine jedenfalls kriegen sie nicht.“ Nachdenkliches Schweigen.

„Ich habe eine Idee“, wirft Ludwig ein. „Wir erledigen erst mal unsere persönlichen Angelegenheiten. Danach treffen wir uns hier. Ich sage mal in zwei Stunden. Vergesst nicht, Eure Flinten mitzubringen.“

„Du hast uns zwar nichts mehr zu befehlen, Herr Corporal“, scherzt Fritz, „aber ich lasse mich überraschen.“

Wie verabredet, sind die drei mit dem Glockenschlag zwölf zurück. „Ich schlage vor“, sagt Ludwig, „dass wir die Schäfte unserer Musketen an der Kasernenmauer hinten am kleinen Törchen, wo uns keiner sieht, zertrümmern und dann unsere Flinten klammheimlich auf der Rathaustreppe ablegen.“

„Aber das Steinschloss machen wir auch kaputt“, bemerkt Fritz. Seine Kameraden nicken zustimmend.

Gesagt, getan! Die aus Buchenholz gefertigten Schäfte erweisen sich als ziemlich hartnäckig. Jeder Schlag erzeugt einen solchen Lärm, dass sich die drei immer wieder ängstlich umschauen, ob ihnen nicht doch jemand zuguckt. Ludwig ist es etwas weh ums Herz, als er das Holz seiner Waffe zersplittern sieht. Sie hat ihn drei Jahre lang begleitet. Er erinnert sich, dass ihnen in der Grundausbildung immer wieder eingetrichtert worden ist, dass die Muskete die Braut des Soldaten sei. „Es ist schändlich, wie ich meine Braut behandele“, denkt er.

Was von den Musketen nach der brachialen Behandlung übriggeblieben ist, verstecken die drei Freunde unter ihren Militärmänteln und machen sich auf den Weg zu dem nahegelegenen Rathaus. Als in der Weinstraße die Luft rein ist, entledigen sie sich klammheimlich ihrer „Bräute“ auf der Rathaustreppe.

Keiner hat jetzt Lust, einfach nach Hause zu gehen. Ihnen ist eher danach zumute, Abschied zu feiern. Außerdem möchten sie sich nach der eintönigen und kargen Kommissverpflegung mal ein schmackhaftes und reichhaltiges Mittagessen gönnen. Am Geld soll es nach der Auszahlung des letzten Soldes nicht scheitern.

„Es täte uns auch gut, wenn wir uns bei dieser Nebelkälte etwas aufwärmen könnten“, meint Fritz.

„Wo sollen wir aber einkehren?“, fragt Ludwig. „In den vornehmen „Gasthof zur Sonne“ lassen die uns mit unseren unansehnlichen Klamotten nicht rein.“

„Mir fällt gerade ein, dass vor etlichen Jahren eine Tochter des Großbauern Wenzel aus meinem Dorf in eine hiesige Gastwirtschaft eingeheiratet hat“, erinnert sich Peter. „Ich glaube, sie heißt mit Vornamen Erna. Der Name der Wirtschaft hat irgendwie etwas mit „schwarz“ zu tun.“

„Ja klar, es muss das Gasthaus „Zum Schwarzen Bären“ hier am Marktplatz sein“, klärt Fritz seine Freunde auf.

Als sie die Gaststube betreten, begrüßt eine mittelgroße, etwas füllige, tadellos gekleidete Frau mittleren Alters ihre Gäste sehr freundlich. Es ist die Wirtin. Sie hat davon gehört, dass die hiesige Garnison aufgelöst worden sei und die Soldaten fristlos entlassen wurden. Die Füsiliere des Regiments sind in der Stadt, einmal abgesehen von ein paar unangenehmen Zwischenfällen, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen gern gesehen. Ihre Vorgesetzten haben vor allem Verstöße gegen die Manneszucht immer streng bestraft. Die Wirtsfrau hat Mitleid mit den armen, hungrigen Kerlen in ihren verschmutzten und abgewetzten Uniformen, die nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergehen soll.

Peter Ringelbach stellt sich der Wirtin vor: „Wenn ich nicht irre, sind Sie wie ich in Oberthalbach geboren und aufgewachsen. Ihr Mädchenname ist Wenzel, ist das richtig?“

„Das stimmt, mein jetziger Nachname ist Müller“, erwidert die überraschte Wirtin und freut sich sichtlich, einen jungen Mann aus ihrem Heimatort zu Gast zu haben.

Die beiden kommen ins Plaudern. „Ich erinnere mich sehr gut an Deine Familie“, stellt sie fest. „Ich habe Deinen Vater bewundert, wie er mit den sehr schwierigen Lebensverhältnissen zurechtgekommen ist. Erst starb Deine Mutter nach einer Fehlgeburt an Kindbettfieber. Dann hat Deine Schwester mit drei Jahren das Nervenfieber nicht überlebt. Zur Trauer kam die ständige Sorge um das tägliche Brot. Seine paar Groschen, die er als Tagelöhner bei Gelegenheitsarbeiten verdient hat, reichten meist nicht, Dich und Deinen jüngeren Bruder Schorsch jeden Tag satt zu bekommen. Wie er das alles geschafft hat, ist bewundernswert.“

„Ja“, bestätigt Peter, „mein Bruder und ich haben unserem Vater viel zu verdanken. Um unsere Männerfamilie finanziell über Wasser zu halten, bin ich vor drei Jahren in den Militärdienst eingetreten. Wie Ihr selbst wisst, eine Arbeit mit einem regelmäßigen Verdienst war nicht zu bekommen. Es sei denn, man ging als Wanderarbeiter nach Westfalen in den Bergbau. Es waren nur kleine monatliche Beträge, die ich zum Unterhalt unserer Familie beisteuern konnte. Sie halfen aber, einigermaßen über die Runden zu kommen. Jetzt entfallen auch die noch. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.“

Mitfühlende Betroffenheit dämpft die bis dahin gelöste Stimmung. Peters Kameraden wussten bisher nicht, dass die Familie ihres Freundes in solch ärmlichen Verhältnissen leben musste. Er hatte nie darüber gesprochen.

Sie dürfen am Stammtisch Platz nehmen. Gleich daneben sitzen zwei Männer betagten Alters und verfolgen die Gespräche von nebenan. Der Glatzköpfige ruft hinüber: „Na, ihr Vaterlandsverteidiger habt ihr Eure Flinten ins Korn geworfen? Wer soll uns denn jetzt gegen die Franzosen verteidigen?“

Ludwig dreht sich zu ihm um und erwidert: „Jeder sich selbst.“

„So etwas hat es zu meiner Soldatenzeit nicht gegeben. Ein Fürst, der seinen Soldaten die Waffen aus der Hand schlägt. Den Franzosen ist‘s recht, dass sie nun im Spaziergang unser Land besetzen können“, merkt der kleine Dicke mit der Hakennase an.

Die Wirtin hat unterdessen eine Flasche Branntwein und für jeden einen Becher auf den Tisch gestellt. Sie schenkt den drei Burschen und sich selbst ein. „Edelbrand, aus der eigenen Brennerei! Die Runde geht aufs Haus. Prost! Auf Euer Wohl!“ Alle erheben sich und stoßen miteinander an.

„Oh, das tut gut bei dieser Saukälte“, bemerkt Fritz und stellt seinen Becher so unmissverständlich vor der Wirtin ab, dass sie das Signal versteht und nochmal nachschenkt.

Die beiden Alten schauen neidvoll zu und hätten eigentlich erwartet, dass die Wirtsfrau Erna auch ihnen einen ausgibt.

„Peter, bei mir ist gerade jemand zu Besuch, den Du sicher auch kennst“, verrät die Wirtin. „Theo, komm doch mal her!“, ruft sie in Richtung Küche. Theodor Wenzel, der seit gestern bei seiner Tante zu Besuch ist, wäscht gerade Geschirr ab, um sich in der Gastwirtschaft nützlich zu machen.

„Was ist denn?“, will er wissen.

„Na, komm schon. Du wirst es gleich erfahren“, fordert sie ihren Neffen auf.

Theodor Wenzel erschrickt beim Anblick der drei verlotterten Burschen in ihren verwahrlosten Uniformen. Sie kommen ihm wenig vertrauenswürdig vor. Peter, der seinen ehemaligen Schulkameraden gleich erkennt, geht Theo entgegen und schüttelt ihm die Hand. Erst jetzt geht auch Theo ein Licht auf. Die Freude über das Wiedersehen ist riesig.

„Dich habe ich aber seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen“, stellt Peter erstaunt fest. „Was verschlägt Dich denn hierher?“

„Du weißt, dass ich mit meinen Eltern vor fünf Jahren von Oberthalbach nach Wildberg weggezogen bin, wo mein Vater beim Kurhessischen Kupferschieferbergbau Arbeit als Bergmann gefunden hat“, erklärt Theo. „Vor ein paar Tagen bin ich zum ersten Mal seit unserem Umzug wieder in meinem Geburtsort gewesen und habe meinen Onkel Hermann Wenzel und seine Familie besucht.“

„Komm, setz Dich zu uns!“, fordert Peter seinen Schulkameraden auf. „Es gibt sicher viel zu erzählen.“

Theo zögert einen Moment, denn in der Küche wartet der unerledigte Abwasch. Seine Tante Erna nickt ihm zu. „In Ordnung, ich übernehme die Arbeit.“

Peter stellt Theo seinen Freunden vor und bittet ihn zu erzählen, wie es ihm seit dem Umzug nach Wildberg ergangen ist.

„Gerne“, beginnt Theo. „Meine Eltern haben mich nach der vierten Klasse Volksschule aufs Gymnasium nach Hersfeld geschickt. Ich war darüber überhaupt nicht glücklich. Ich wohnte damals hier bei Tante Erna im „Zum Schwarzen Bären“. Sie war immer sehr besorgt um mich. Ich bin ihr dafür sehr dankbar. Nur die Ferien verbrachte ich zu Hause in Wildberg.“

Wirtin Erna stellt jedem einen Krug Bier hin. „Frisch im eignen Hause gebraut“, erklärt sie stolz. „Wohl bekomm’s!“

Theo nimmt einen kräftigen Schluck, bevor er fortfährt. „Vor einem Jahr habe ich Abitur gemacht. Inzwischen studiere ich Rechtswissenschaften an der Großherzoglich und Herzoglich Sächsischen Gesamtuniversität in Jena. Es ist eine altehrwürdige Bildungsstätte, eine der ältesten und größten in Deutschland. Die Aufsicht über die Uni führt kein Geringerer als der Minister des Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, Johann Wolfgang von Goethe. Ich bin ihm sogar einmal in der Uni begegnet. Eine beeindruckende Persönlichkeit von stattlicher Figur. Er hat dafür gesorgt, dass Friedrich Schiller an den philosophischen Lehrstuhl berufen wurde. Leider ist Schiller letztes Jahr verstorben. Für Deutschland und die Universität Jena ist sein früher Tod ein großer Verlust. Andere hochangesehene Professoren an dieser Universität sind die Philosophen Fichte, Schelling, Hegel und viele andere namhafte Persönlichkeiten.“

Theo benetzt seine trockene Kehle mit einem Schluck Bier. „Und jetzt kommt die Tragik“, fährt er fort. „Ihr habt sicher erfahren, dass es am Dienstag voriger Woche nordwestlich von Jena und bei dem 15 km nördlich der Stadt gelegenen Ort Auerstedt zwei schwere Schlachten gegeben hat. Der Kaiser von Frankreich, Napoleon Bonaparte, war mit seiner Grande Armée vom Main aus durch Thüringen unterwegs, um die preußische Hauptstadt Berlin einzunehmen. Dies wollten die vereinigten preußischen und sächsischen Armeen verhindern und stellten sich ihm in den Weg. Die deutschen Heere wurden vernichtend geschlagen und in die Flucht getrieben.“

„Woran hat es gelegen, dass die Deutschen die Schlacht verloren haben?“, will Ludwig Fischer wissen.

„Weil sich der König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., ebenso wie sein Kollege von Sachsen namens Friedrich August I. nicht darum gekümmert haben, ihre Heere zu modernisieren. Sie haben sich auf den Erfolgen des Alten Fritz von vor 40 Jahren ausgeruht“, erklärt Theo. “Die Kommandeure der preußisch-sächsischen Armeen waren vorwiegend betagte, ergraute Herren. Mancher war älter als mein Opa, der im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Napoleon war auch der klügere und erfahrenere Oberbefehlshaber als die deutschen Könige. Ebenso bejahrt wie diese fast ausschließlich adligen Herren waren auch ihre Taktik und Waffen. Die Soldaten mussten mit alten Flinten kämpfen, während die Franzosen mit Musketen schossen, die man viel schneller laden konnte. Die sächsisch-preußischen Armeen glichen eher einem Hühnerhaufen als einer straff geführten Streitkraft. Es war eine blutige Schlacht. Jeder fünfte der über 103.000 preußischen und sächsischen Soldaten wurde getötet, verwundet oder gefangen genommen. Von den vielen getöteten Pferden ganz zu schweigen. Auf französischer Seite kämpften 123.000 Mann. Sie hatten 7.500 Tote und Verwundete zu verzeichnen.“

Nachdenklich schauen die entlassenen Soldaten Theo an. Keiner hatte je von den Schlachten bei Jena und Auerstedt gehört. Niederlagen von Deutschen wie diese wurden beim Militär verschwiegen oder schöngeredet.

Wirtin Erna kommt mit einer dampfenden Suppenschüssel. „Jetzt gibt es aber erst einmal etwas zu essen“, sagt sie in einem sehr bestimmenden Ton. Die ausgehungerten jungen Männer haben sich für den heutigen Mittagstisch entschieden. Es gibt Kartoffelsuppe mit Würstchen. Auch Theo lässt sich dieses köstliche Gericht schmecken.

„Eure Suppe ist vorzüglich“, lobt Ludwig die Wirtin. Seine Tischnachbarn nicken zustimmend. Als Nachtisch gibt es Sauermilch, mit Zimt und Zucker bestreut. Ein weiterer Krug mit hausgebrautem Bier steht auf dem Tisch. Es wird häufig nachgeschenkt.

„Warst Du während der Schlachten in Jena?“, will Fritz Bauer noch wissen.

„Nein“, ist Theos Antwort. „Als ich am Vortag, es war Montag, der 13. Oktober, zur Uni ging, wimmelte es in den Straßen Jenas bereits von französischen Soldaten. Die Stadt war von Truppen der so genannten „Grande Armée“ besetzt. Auch einige Auseinandersetzungen zwischen Einwohnern und einquartierten Franzosen hatte es bereits gegeben. Am Eingang des Uni-Campus hing ein Anschlag mit dem Hinweis, dass der Lehrbetrieb wegen der unsicheren politischen Situation bis auf Weiteres eingestellt sei. Ich ging zurück in mein bescheidenes Dachstübchen und entschied, unter diesen Umständen Jena zu verlassen und zu meinen Eltern nach Wildberg zu gehen.“

Theo benetzt seine trockene Kehle mit einem kräftigen Zug aus seinem Bierkrug und berichtet weiter: „Am nächsten Morgen um 6 Uhr wurde ich von lautem Kanonendonner unsanft geweckt. Das furchterregende Knallen kam aus Richtung des Ortes Colditz im Norden Jenas. Nichts wie schnell weg von hier, war mein erster Gedanke. In aller Eile zog ich mich an, schnappte mir meinen Quersack, in den ich bereits am Vorabend meine sieben Sachen vorsorglich verpackt hatte, und marschierte los. Bei der Poststation erfuhr ich. dass nicht abzusehen sei, wann die nächste Postkutsche Richtung Eisenach fahren würde. Also machte ich mich zu Fuß auf den Weg.“

„Wie weit ist es von Jena nach Wildberg?“, fragt Ludwig.

„Es sind etwa 18 Meilen.“

„Wie lange hast Du gebraucht?“, möchte Fritz noch wissen.

„Vier Tage. Am Freitagnachmittag bin ich zu Hause angekommen.“

„Hattest Du Schwierigkeiten unterwegs?“, fragt Fritz nochmal nach.

“Es lief besser, als ich erwartet hatte. In der Innenstadt war zwar mehr noch als am Vortag die Hölle los. Überall Uniformierte, berittene Pferde, von Pferden gezogene Kanonen, Munitions- und Marketenderwagen, die auf den Straßen nach Norden nur mühsam vorankamen. Ich hatte gehört, dass auch Weimar, die Nachbarstadt Jenas, bereits von den Franzosen besetzt war. Daher habe ich einen großen Bogen um die Stadt gemacht. Von da an war die Gegend zum Glück noch nicht von der französischen Armee besetzt, so dass ich unbehelligt und zügig vorangekommen bin.“

Nachdem Theo ein paar Tage später von den grauenhaften Ereignissen in Weimar erfahren hatte, erwies sich seine Entscheidung, die Stadt zu meiden, als berechtigt. Als Verbündeter Preußens gehörte das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach zu den Feinden Kaiser Napoleons und hatte demzufolge von ihm nichts Gutes zu erwarten. Seine gefürchteten Chasseure sollen gegen 17 Uhr des 14. Oktober in die Stadt eingedrungen sein, an die Türen der Häuser gehämmert, Schlösser aufgebrochen, Mobiliar zerschlagen, Wertgegenstände geraubt, geplündert, gebrandschatzt und wehrlose Bürger misshandelt haben. Oft konnten sich Hausbesitzer nur mit größeren Mengen Weins freikaufen. Die Ehefrau von Goethes Schwager soll vergewaltigt worden sein. Lediglich den französischen Offizieren wird bescheinigt, dass sie sich anständig benommen hätten. Die Befehlsgewalt über ihre Untergebenen war ihnen aber entglitten.

„Selbst der Dichterfürst und Förderer unserer Universität Jena, Johann Wolfgang von Goethe, war von den Nebenwirkungen der Schlacht nicht verschont geblieben“, erzählt Theo weiter. „Er soll sogar einmal in Lebensgefahr geraten sein, obwohl er noch immer ein glühender Bewunderer des Genies Napoleon ist, der seinerseits Goethe eine hohe Wertschätzung entgegenbringt.“

„Wer hat denn dem alten Dichterfürsten nach dem Leben getrachtet?“, fragt Peter.

„Man erzählt sich folgende Geschichte“, antwortet Theo. „In Goethes Haus am Frauenplan in Weimar haben sich besonders gern französische Offiziere einquartiert. Bis zu 40 Personen soll das Haus zeitweise beherbergt haben. Auch Marshall Ney, der Führer des IV. Corps der Grande Armée soll sich mit einigen Kavalleristen für den Abend des 15. Oktober bei Goethe angekündigt haben. Doch der ließ lange auf sich warten, so dass sich der Hausherr schließlich in seine Räume nach oben zurückzog. Der Nachthimmel soll noch immer vom Feuer der brennenden Häuser rotglühend gewesen sein, als plötzlich zwei angetrunkene französische Infanteristen an die Haustür pochten und eingelassen werden wollten. Als sie der Hauslehrer von Goethes Sohn August darauf hinwies, dass Marshall Ney jederzeit eintreffen könne, gingen sie, um kurz darauf wiederzukommen. Nun sollen sie gedroht haben, die Tür einzuschlagen, wenn man ihnen den Zugang verweigere. Dem Hauslehrer blieb nichts anderes übrig als zu öffnen und sie mit Wein zu besänftigen. Auf Verlangen der Eindringlinge hin soll Goethe im Nachtrock dazugekommen sein, wollte aber nicht mit ihnen trinken und zog sich alsbald wieder zurück.“

Theo unterbricht, als Erna Müller am Tisch erscheint, um die Suppenschüssel und die leeren Teller wegzuräumen. „Ich sehe, Ihr habt alles aufgegessen. Das freut mich. Dann gibt‘s morgen auch wieder schönes Wetter.“

„Ich habe lange keine so köstliche Suppe gegessen, Frau Müller. Sie sind eine vorzügliche Köchin“, lobt Ludwig die Wirtin. Auch die Freunde äußern sich sehr anerkennend über die köstliche Mahlzeit.

„Und wie ging die Geschichte weiter?“, schaut Peter Theo fragend an.

„Ja“, fährt Theo fort, „nach ausgiebiger Zeche, so hat es mir jedenfalls ein Studienfreund aus Weimar geschildert, wurden die beiden Franzosen müde. Da sie aber keine Lust hatten, auf den harten Dielen der Küche zu schlafen, gingen sie ins Obergeschoss, drangen in Goethes Schlafgemach ein und drohten, ihn zu töten. Seine Haushälterin und spätere Ehefrau, Christiane Vulpius, bemerkte die Unruhe im oberen Stockwerk und rief um Hilfe. Ein beherzter elsässischer Soldat, der sich ebenfalls im Haus aufhielt, befreite Goethe aus seiner lebensbedrohlichen Lage. Marschall Ney, der erst in den frühen Morgenstunden erschien, soll die betrunkenen Marodeure unsanft geweckt und mit seinem Degen vor sich her aus dem Haus getrieben haben.“

Die beiden alten Männer im „Gasthaus Zum Schwarzen Bären“ haben aufmerksam zugehört, was Theo berichtet hat. Auch ihnen waren die Ereignisse von Jena und Auerstedt noch nicht zu Ohren gekommen.

„Dann ist es nur noch eine kurze Zeit bis die Franzmänner auch bei uns wieder einmal das Kommando übernehmen“, stellt der mit der Glatze resignierend fest.

„Ja, Franz. Uns bleibt es auch auf unsere alten Tage nicht erspart, nochmal die unangenehmen Bekanntschaften von Schlachten und französischen Besatzern zu machen“, erwidert sein Gegenüber.

Franz ruft die Wirtin herbei. Die Männer zahlen und erheben sich mühsam von ihren Stühlen. Der untersetzte Dicke hinkt. Im Vorbeigehen wendet er sich kurz den jungen Burschen zu, zeigt auf sein linkes Bein, das steif zu sein scheint, und bemerkt: „Andenken an die Schlacht an der Brücker Mühle südöstlich von Amöneburg 1762 im Siebenjährigen Krieg. Hoffentlich bleibt es Euch erspart, in einen neuen Krieg ziehen zu müssen.“ Die jungen Burschen werden sehr nachdenklich.

Nach kurzer Pause berichtet Ludwig, wie er kürzlich bei einer Begegnung mit französischen Truppen in arge Bedrängnis geraten ist.

„Ihr kennt doch unseren Stabskapitän Wilhelm von Rosenkranz“, beginnt er. Fritz und Peter nicken.

„Ein verrückter Hund“, bemerkt Fritz.

„Das kann man wohl sagen“, bestätigt Ludwig. „Der Stabskapitän hat die Langeweile in der Kaserne nicht mehr ausgehalten und sich in den Kopf gesetzt, trotz Ausgehverbots die Franzosen ein wenig zu ärgern, bevor sie weiter nach Hessen einmarschieren. Für diesen eigenmächtigen und geheim gehaltenen Einsatz suchte er Freiwillige. Auch mich hat er angesprochen. Ich habe nicht lange gezögert und zugesagt, denn der dauernde Müßiggang ging mir ebenfalls auf die Nerven. Mit einem Kommando von 10 Mann marschierten wir vorgestern in den frühen Morgenstunden nach Sieglos. Es hieß, dass die Vorhut der französischen Armee dort im Biwak läge. Als uns dort auf der Straße eine Compagnie Franzosen entgegenkam, zog unser Stabshauptmann seinen Degen, um die Franzosen aufzuhalten. Doch die lachten nur, schubsten uns zur Seite und marschierten weiter. Die hätten uns ebenso massakrieren können.“

„Nomen est Omen (der Name steht für das Ereignis), sagt der Lateiner“, bemerkt Theo laut lachend.

„Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt“, wundert sich Fritz. „Der hat doch ein Rad ab. Und Du machst so einen Blödsinn auch noch mit. Wie kann jemand auf die verrückte Idee kommen, in Sieglos siegen zu wollen“, eine Bemerkung, die mit viel Gelächter bestätigt wird.

„Na ja, es war sicher keine gute Idee, bei diesem Unsinn mitzumachen“, gibt Ludwig kleinlaut zu.

Nach jedem Glas Branntwein werden die Geschichten aus der Soldatenzeit schöner und die Helden mutiger. Als vom Kirchturm der Stadtkirche gleich nebenan fünf Glockenschläge ertönen, hat die Branntweinflasche „Bodensee.“ Die entlassenen Krieger haben gut zugelangt und ihre Wut heruntergespült.

Die Wirtin ermahnt die Burschen: „Ich meine, dass es für Euch Zeit ist aufzubrechen, denn Ihr habt ja noch einen über zweistündigen Fußmarsch vor Euch, bis Ihr zu Hause seid“.

Die drei Freunde stimmen ihr zu. Sie teilen sich die Zeche und verabschieden sich überschwänglich von ihrer gastfreien Wirtin Erna Müller und Theo, den auch die beiden Burschen aus Unterthalbach sehr sympathisch finden.

Der Branntwein hat ihre Zungen schwer und die Beine wackelig gemacht. Die frische Luft tut den treulos aus dem Dienst Entlassenen gut. In Höhe des Siechenhauses verabschieden sie sich. Der Weg nach Unterthalbach führt entlang der Fulda. Peter wählt die kürzeste Strecke nach Oberthalbach, die über den Berg und durch den mit Buchen dicht bestandenen Wald führt.

Zunächst hat er einen starken Anstieg zu bewältigen. Die Dunkelheit ist längst hereingebrochen. Die Bäume schatten das bisschen Mondlicht ab, das zwischen den Wolkenlücken hin und wieder durchbricht. Peter kennt sich hier aus. Auch die Wagenspuren von der letzten Holzabfuhr zeigen ihm den Weg. Wie oft hat er mit seinem jüngeren Bruder George, den alle Schorsch nennen, in diesem Wald Heidelbeeren gepflückt, Bucheckern gelesen und Pilze gesammelt.

Archiv Hahn/Klaus, Ein Tag geht zur Neige

Alles wird gut, als Peter aus dem Wald heraustritt. Vor ihm leuchten ein paar schwache Lichter, die verraten, dass er gleich zu Hause ist. Kurz nach sieben Uhr klopft er an die Tür seines Elternhauses mit der Hausnummer 34. Vater Justus öffnet ihm. Er ist überglücklich, seinen Sohn in die Arme schließen zu können. Seine Wiedersehensfreude wird aber sogleich getrübt, als er erfährt, dass Peter aus der kurhessischen Armee fristlos entlassen worden ist.

29. Oktober bis 2. November 1806

Der Kurfürst geht ins Exil

„Der Söhrewald brennt“, rufen sich die Menschen in den Straßen Kassels zu und rennen zum Friedrichsplatz oder zur Schönen Aussicht, von wo aus sie das Spektakel am besten beobachten können. Das Gedränge am Friedrichsplatz wird immer enger. Die Aufregung scheint aber größer zu sein als das Feuer im Südosten der Stadt. Ein alter Kasseläner stellt im typischen kasseläner Dialekt fest: „S is nur n Fierche.“ „Stimmt, es sieht nicht nach einem Waldbrand aus“, bestätigt ein junger Mann im vornehmen Hochdeutsch. „Es wird doch nicht der Napoleon sein, der dort droben mit seinen Soldaten lagert?“, fragt eine besorgte junge Frau, die einen Säugling auf dem Arm trägt.

Ihre Befürchtung entpuppt sich am nächsten Tag als bittere Wahrheit. Es war das Wachtfeuer des VIII. Armeecorps der französischen Grande Armée unter dem Kommando des Marschalls Mortier, das die Kasseler am Vortag beunruhigt hat. Deren Einmarsch steht unmittelbar bevor.

Den Menschen auf der Straße steht die Angst vor den Franzosen ins Gesicht geschrieben. Die Gräueltaten, die insbesondere die älteren Menschen vor mehr als 40 Jahren im Siebenjährigen Krieg erdulden mussten, sind im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung noch immer lebendig.

Die Leute fragen sich: „Wo sind denn unsere kurhessischen Soldaten, die unsere Stadt vor dem Einmarsch der Franzosen schützen?“ Kaum jemand weiß, dass Kurfürst Wilhelm I. vor ein paar Tagen die Entwaffnung und sofortige Suspendierung der Soldaten seiner kurhessischen Armee angeordnet hat. Er wollte damit Napoleon, der sich 1804 selbst zum Kaiser der Franzosen gekrönt hatte, beweisen, dass er sich in der Auseinandersetzung zwischen Preußen und Frankreich für eine unbewaffnete Neutralität entschieden hat. Der Kurfürst hatte es abgelehnt, dem von Napoleon im Juli 1806 in Paris gegründeten und von ihm beherrschten Rheinbund beizutreten. 16 Könige, Herzöge und Fürsten deutscher Staaten, darunter Bayern, Württemberg und Baden, hatten sich Napoleons Konföderation und Militärallianz angeschlossen. 23 weitere deutsche Bündnispartner unterzeichnen, freiwillig oder gezwungenermaßen, später auch noch die Rheinbundakte. Jeder Rheinbundstaat hat Truppenkontingente in der von Napoleon festgelegten Stärke für die Grande Armée zu stellen.

Kupferstich von Le Beau nach Nander, Unterzeichnung der Rheinbundakte

Die Weigerung des Kurfürsten, sich nicht mit ihm zu verbünden, hat Napoleon ihm sehr übelgenommen und Kurhessen zum Feindesland erklärt. Der französische Kaiser traut dem Hessen nicht über den Weg und bezweifelt dessen Bekenntnis zur Neutralität. Dazu hatte er allen Anlass, denn Kurfürst Wilhelm I. hatte mit einem Zusammenschluss mit Preußen und der Gründung eines Nordbundes geliebäugelt.

Am frühen Freitagmorgen des 30. Oktober 1806 sieht die verängstigte und aufgewühlte Bevölkerung Kassels ihren Kurfürsten durch das Leipziger Tor stadtauswärts fahren. Sein Ziel ist das Lager der Franzosen im Söhrewald. Kurz vor dem Vorposten lässt er halten und schickt seinen Adjutanten, Oberstleutnant von Kissel, zu Marschall Mortier. Er soll sich in des Kurfürsten Namen bei Mortier erkundigen, was dessen Absichten seien. Ungeduldig läuft der Kurfürst umher und wartet auf die Rückkehr seine Adjutanten.

Böttner, Kurfürst Wilhelm I. von Hessen

Es dauert nur kurze Zeit, bis Oberstleutnant von Kissel schnellen Schrittes zurückeilt und ganz außer Atem berichtet. „Melde Ihrer königlichen Hoheit gehorsamst, dass sich Marschall Mortier erstaunt gezeigt hat, Seine Durchlaucht noch in der Stadt anzutreffen. Er sehe sich gezwungen, den Kurfürsten als seinen Gefangenen zu betrachten, wenn er ihn bei seinem unmittelbar bevorstehenden Einmarsch in Kassel noch daselbst antreffen werde. Ich habe den Marschall gehorsamst darauf hingewiesen“, betont von Kissel, „dass er mit diesem Schritt die Neutralität des Kurfürstentums Hessen-Kassel verletzt. Diese Feststellung wies er schroff zurück mit der Begründung, dass sich Eure Durchlaucht mit der Annäherung an Preußens zum Feind Frankreichs gemacht habe. Außerdem hat sich Mortier noch sehr abfällig über die hessische Landgrafschaft geäußert. Es gäbe in Deutschland kein Herrscherhaus, welches ständig der Feind Frankreichs gewesen sei. Seit vielen Jahren verkaufe es das Blut seiner Untertanen an England, um in beiden Weltteilen gegen Frankreich zu kämpfen. Die Existenz Hessens sei unverträglich mit der Sicherheit Frankreichs.“

Dem Kurfürsten steigt die Zornesröte ins Gesicht: „Ein aus Korsika dahergelaufener Gernegroß mit bürgerlichem Namen Napoleon Bonaparte wagt es, ein Mitglied des deutschen Hochadels so respektlos zu behandeln. Dem werde ich persönlich auf den Hut steigen.“ Seinem Kutscher befiehlt er, ihn zu dem „unverschämten Marschall“ zu fahren. Bereits beim Chausseehaus am Forst wird der Kurfürst von einem französischen Offizier barsch zurückgewiesen.

Zurück in seinem Arbeitszimmer, grübelt der Kurfürst mit versteinerter Miene vor sich hin. Als ihn sein Adjutant fragt, was Durchlaucht jetzt zu tun gedenke, bekommt er nur ein zornig-zischendes „Raussss“ zu hören. Sein Chef will alleine sein. Den Kopf in die Hände gestützt, brummelt Wilhelm vor sich hin und versteht die Welt nicht mehr. „Was hätte ich mehr zum Beweis meiner Neutralität tun sollen, als meine Regimenter zu entwaffnen und die Soldaten nach Hause zu schicken?“, fragte er sich. „Diese Entscheidung ist mir verdammt nicht leichtgefallen.“

Kurz darauf klopft es an der Tür des kurfürstlichen Arbeitszimmers. Ohne ein „Herein“ abzuwarten, betritt Oberstleutnant von Kissel den Raum. Mit starrem Blick schaut der Kurfürst hoch und blafft den Oberstleutnant an: „Kissel, was wollen Sie? Ich habe doch gesagt, dass ich im Moment niemanden sehen möchte.“

„Pardon, ich möchte Durchlaucht untertänigst nur daran erinnern, dass sich Durchlaucht gnädigst entscheiden muss, ob sich Durchlaucht den Franzosen als Gefangener ergeben oder lieber die Stadt verlassen möchte“, insistiert der Adjutant.

„Setzen Sie sich!“, befiehlt der Monarch mürrisch. „Ich werde noch heute die Stadt verlassen. Treffen Sie die notwendigen Vorbereitungen!“

„Wo geruhen Durchlaucht hingehen zu wollen?“, fragt der Oberstleutnant.

„Wir werden zunächst Unserem Bruder, Prinz Carl, in Gottorf bei Schleswig Unsere Aufwartung machen“, lautet seine Antwort. „Er ist Statthalter der Herzogtümer Schleswig und Holstein, die unter dänischer Verwaltung stehen. Wie weit ist das eigentlich von hier?“, will der Kurfürst noch wissen.

„Es sind etwa 55 Meilen“, hat der Adjutant ausgerechnet. „Wenn es unterwegs keine Verzögerungen gibt, könnte Durchlaucht am kommenden Freitag in Gottorf ankommen.“

Der Kurfürst möchte möglichst alles mitnehmen, was ihm lieb und teuer ist. Dazu wären aber neben der kurfürstlichen Kalesche mindestens zehn weitere Wagen erforderlich gewesen. Die Zeit drängt und verlangt schnelle Entscheidungen. Schließlich wird zum Missfallen des Kurfürsten das Nötigste in den für die Reise vorgesehenen zweiten Wagen gepackt.

Am 31. Oktober 1806 gegen drei Uhr nachmittags steigt Kurfürst Wilhelm I. von Hessen-Kassel zusammen mit seinem 29-jährigen Sohn, dem Erbprinzen Wilhelm und späteren Kurfürsten Wilhelm II., ohne Abschiedszeremonie in eine äußerlich unauffällige Droschke ein und gibt dem Kutscher den Befehl zum Losfahren. Zwischen den vielen Kisten reisen zwei seiner Garde-Füsiliere mit, die für den Schutz des Kurfürsten verantwortlich sind. Die Kurfürstin, Wilhelmine Karoline von Dänemark, geht zu ihrer jüngeren Tochter Karoline Amalie nach Gotha ins Exil. Die Eheleute hatten sich schon lange nichts mehr zu sagen. Der Kurfürst zog es vor, sich mit Mätressen zu umgeben.

Am folgenden Tag zieht Marschall Mortier mit seinen Truppen in Kassel ein. Am Stadtschloss werden die kurhessischen Wachen durch französische Gardisten abgelöst. Der wachhabende hessische Offizier begrüßt seinen Nachfolger, indem er mit dem Degen salutiert. Dann stößt er seine Waffe in die Erde und zerbricht sie.

Wieder einmal müssen die Einwohner Kassels in ihren Häusern zusammenrücken oder sie gar verlassen, um Platz für die Besatzungssoldaten zu machen. In den meisten Fällen müssen sie ihre Einquartierungen auch noch am Essenstisch ertragen. Dabei kommt es oft zu Konflikten, denn die Franzosen halten die Gerichte aus der hessischen Küche eher für Hundefutter als eine für Menschen zumutbare Nahrung. Gar manche Hausfrau steht weinend in der Küche, weil ihr ungebetener Gast den vollen Teller mit einem Handstreich vom Tisch gewischt hat.

Der Gottesdienst in der Martinskirche in Kassel ist an diesem Sonntag so gut besucht wie selten. Die Kirchengemeinde feiert das Reformationsfest, das regelmäßig auf den folgenden Sonntag verschoben wird, wenn der 31. Oktober auf einen Werktag fällt. Die Menschen suchen in diesen grausamen Zeiten Trost im Glauben.

In den Mittelpunkt seiner Predigt stellt der Pfarrer den 46. Psalm, der unter der Überschrift steht „Eine feste Burg ist unser Gott“. Sehr zurückhaltend spricht der Geistliche über die Not, die sich durch die Besatzung der Franzosen über dem Land ausbreitet und appelliert an die neuen Machthaber, christliche Nächstenliebe auch gegenüber den Menschen zu üben, die sie als Feinde betrachten. Niemand kann ausschließen, dass sich nicht bereits Spitzel unter den Gottesdienstbesuchern befinden, die kritische Äußerungen über Frankreich oder die Franzosen den zuständigen Stellen melden. Am Schluss des Gottesdienstes singt die Gemeinde das Lutherlied „Ein feste Burg ist unser Gott“. Besonders inbrünstig und beinahe trotzig erschallt der Gesang, verstärkt durch das kräftige Spiel der Orgel, bei der dritten Strophe. Dort heißt es: “Und wenn die Welt voll Teufel wär‘ und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.“

November 1806 bis Februar 1807

Aufruf und Aufruhr

Inzwischen ist der französische General Lagrange als neuer Landesherr ins Stadtschloss zu Kassel eingezogen. Er nennt sich Generalgouverneur für Hessen-Kassel. Ein höflicher, freundlicher und wohlwollender Mann, der bemüht ist, den Hessen den Wechsel an der Spitze ihres Landes so angenehm wie möglich zu machen. Er belässt die Beamten in ihren Ämtern, so dass die bisherige Verwaltungsarbeit nahtlos weitergeführt werden kann. Allerdings hängt er bei all seinen Entscheidungen am Tropf seines Chefs, Kaiser Napoleon Bonapartes, der ein geschärftes Auge auf die ihm verhassten Hessen wirft. Als Erstes ordnet Lagrange an, eine Kriegssteuer von sechs Millionen Franken zu erheben und sämtliche Waffen der Einwohner des Landes einzuziehen.

Napoleon braucht aber nicht nur Geld, sondern auch Soldaten. Die bisherigen Schlachten in Spanien, Italien und gegen Österreich haben die Reihen der Grande Armée stark gelichtet. Im Zuge der Rekrutierung bedient er sich zunächst bei den Ländern, die freiwillig dem Rheinbund beigetreten sind. Vor allem die Könige von Bayern, Württemberg und Sachsen sowie der Großherzog von Baden müssen größere, von ihm höchstselbst festgelegte Kontingente unter sein Kommando stellen. Aber auch auf die ehemals 20.000 kurhessischen Soldaten will er nicht verzichten. Er beauftragt Generalgouverneur Lagrange, fünf Regimenter aufzustellen.

In einem Aufruf an das hessische Volk fordert Lagrange alle ehemaligen Soldaten auf, sich freiwillig für den Dienst unter französisches Kommando zu stellen. Der Erfolg ist überschaubar. Bis auf wenige Ausnahmen weigern sich die ehemaligen Offiziere, in französische Dienste einzutreten. Um sie zur Raison zu bringen, befiehlt Kaiser Napoleon, die Herren zu verhaften und in den Festungen Mainz, Metz und Luxemburg einzusperren. Dort sollen sie Gelegenheit bekommen, sich ihre Verweigerung noch einmal zu überlegen. Auch die überwiegende Mehrzahl der seinerzeitigen Unteroffiziere und Gemeinen ist nicht bereit, sich unter französisches Kommando zu begeben. Das will dem Kaiser überhaupt nicht gefallen. Er beauftragt Lagrange, in allen Orten Hessen-Kassels seine Ordre bekannt zu machen und anzuordnen, dass sich alle ehemaligen kurhessischen Soldaten unter Androhung der Todesstrafe unverzüglich in ihren Standorten zu melden haben.

Als Schulze Frey in Oberthalbach die Ordre erhält, lässt er seinen Gemeindediener kommen und reicht ihm das Papier mit den Worten: „Paul, Du musst außerplanmäßig Deine Runde durchs Dorf machen und diese Anordnung ausschellen.“

Paul Steiner liest sie, schüttelt den Kopf und reicht das Blatt Papier seinem Chef zurück. “Nein, das mache ich nicht. Die Leute im Dorf schlagen mich tot.“

„Wie aber sollen wir den Befehl des Herrn Generalgouverneurs anderweitig bekanntgeben?“, fragt der Schulze.

„Soweit ich weiß, hat aus unserem Dorf nur Ringelbachs Peter in der kurhessischen Armee gedient. Dem können wir den Schrieb doch auch persönlich zeigen“, erwidert der Gemeindediener.

„Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Gut, dass wir so einen gescheiten Gemeindediener haben“, lobt ihn der Chef und klopft dem kleinen Mann väterlich auf die Schulter.

„Das sollten wir aber dann auch sogleich tun“, meint der Schulze und schickt seinen treuen Gemeindediener los, die Anordnung zu überbringen.

Peter Ringelbach ist wie vom Donner gerührt. Mit zitternder Hand zeigt er das Schreiben seinem Vater Justus. Der schüttelt sorgenvoll den Kopf. Auch Peters Bruder Schorsch fährt der Schreck in die Glieder.

„Papa, was meinst Du. Wie soll ich mich verhalten?“, fragt Peter seinen Vater.

Der braucht einen Moment, bis er sich von dem Schreck am Nachmittag erholt hat: „Junge, Du hast keine andere Wahl. Du musst Dich stellen“, ist sein Rat.

Auch Schorsch fällt nichts Besseres ein, als seinem Bruder schweren Herzens zu empfehlen, der Anordnung Folge zu leisten. „Ich weiß vom Hörensagen, dass der Machtmensch Napoleon die Nichtbefolgung seiner Befehle gnadenlos bestraft. Die Androhung der Todesstrafe muss man ernst nehmen“, warnt er.

Peter beschließt, seine beiden Kameraden Ludwig Fischer und Fritz Bauer in Unterthalbach aufzusuchen und sich mit ihnen zu beraten, denn sie sitzen ja im selben Boot wie er. Die Kameraden treffen sich am nächsten Morgen im Haus der Familie Fischer. Ludwigs Mutter, die sich große Sorgen um ihren Sohn macht, versorgt die drei Burschen erst mal mit Kaffee.