9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

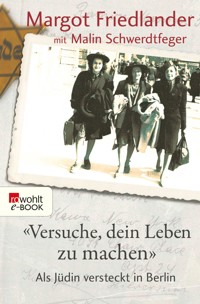

Als sich die 21-jährige Margot am 20. Januar 1943 mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Ralph treffen will, um die Flucht vor der Gestapo aus Berlin vorzubereiten, erfährt sie, dass ihr Bruder kurz zuvor abgeholt wurde. Und auch die Mutter erscheint nicht; sie hinterlässt ihrer Tochter folgende Botschaft: «Ich habe mich entschlossen, mit Ralph zu gehen, wohin immer das auch sein mag. Versuche, dein Leben zu machen.» Margot beschließt unterzutauchen; fünfzehn Monate dauert das Leben im Untergrund, dreimal entkommt sie der Gestapo nur um Haaresbreite. Dann, im April 1944, geht sie in die Falle, wird nach Theresienstadt deportiert und überlebt mit Glück. Ihre Mutter und ihr Bruder werden in Auschwitz ermordet. Margot Friedlander emigrierte 1946 in die USA; gemeinsam mit der Schriftstellerin Malin Schwerdtfeger erzählt sie ihre dramatische Geschichte von Hoffnung und Verrat, von Zivilcourage inmitten des Terrors und vom unbedingten Willen zu überleben. «Die ergreifende Geschichte eines Lebens, das Deutsche zerstört und Deutsche gerettet haben.» (Die Tageszeitung)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Margot Friedlander / Malin Schwerdtfeger

«Versuche, dein Leben zu machen»

Als Jüdin versteckt in Berlin

Inhaltsverzeichnis

Widmung

«Versuche, dein Leben zu machen»

Guschi, Adele und der Onkel mit dem Dreirad: Kindheit in Berlin

«Hitler verschwindet nicht, wir sind es, die gehen müssen»: Eine Welt bricht zusammen

«Was willst du in Schanghai?»: Die letzte Tür schlägt zu

Der Stern in der Tasche: In den Untergrund

«Eine kleine, hübsche Nase»: Monate der Angst

Der Nazi und die Schweinehälften: Versteckt bei Camplairs

Im Vakuum: Theresienstadt

«Erkennst du mich nicht?»: Die Befreiung

Schwimme oder versinke: Das neue Leben

Liberty Ship: Der Abschied

«Wie kann ich darüber schreiben?»

Danksagung

Meinen Eltern

und meinem Bruder Ralph

gewidmet

«Versuche, dein Leben zu machen»

Ich gehe die Skalitzer Straße entlang. Es ist kurz nach zwei Uhr, ein grauer Januarmittag in Berlin-Kreuzberg. Auf den Hochbahngleisen rattert die U-Bahn. Viele Leute sind zu Fuß unterwegs, sie haben blasse, verschlossene Wintergesichter, ihre Blicke sind starr auf den Boden gerichtet. Auch ich bin so in Gedanken versunken, dass ich den Mann kaum wahrnehme, der ungefähr einen Häuserblock entfernt vor mir hergeht.

Es ist der 20.Januar 1943.

Ich denke nur an heute Abend. Wir wollen fort aus Berlin, meine Mutter, mein Bruder und ich. Unsere Flucht ist lange geplant. Einmal noch treffen wir uns in der Wohnung, um uns abzusprechen. Wenn alles gutgeht, sind dies meine letzten Stunden in Berlin. Wie wird es sein, dort, wo wir hinwollen? Es wird besser sein als hier, das glauben wir zumindest. Wir hoffen es. Es ist unsere letzte Hoffnung.

Unser Vorhaben erscheint ungeheuerlich, es nimmt meine Gedanken völlig in Anspruch. Nur nebenbei bemerke ich, dass es nicht mehr weit ist bis zur Nummer 32, unserer Wohnung. Hier kommt schon die Straßenlaterne. Noch wenige Schritte.

Dann fühle ich plötzlich, dass etwas nicht stimmt. Ich blicke auf. Der Mann, der vor mir hergeht – irgendetwas gefällt mir an ihm nicht. Ich starre auf seinen Rücken in dem dunklen Mantel, unwillkürlich übernehme ich den Rhythmus seiner Schritte, es sind kurze schnelle Schritte, als sei ihm kalt. Ich habe Angst und weiß nicht, warum.

Der Mann verschwindet in einem Hauseingang. Es ist die Nummer 32.Unwillkürlich presse ich meine Handtasche gegen die Brust, um den gelben Stern zu verdecken. Soll ich einfach weiterlaufen? Aber wohin? Ich muss nach Hause. Ich will nichts an unserem Plan ändern. Sonst wird alles scheitern.

Die Nummer 32 ist ein gewöhnliches Berliner Mietshaus, die ockergelbe Fassade nachgedunkelt vom Ruß der Kohleöfen. Ich öffne die Eingangstür und trete ins Treppenhaus. Es riecht nach Linoleum und kaltem Rauch.

Unsere Wohnung liegt im Vorderhaus, zweiter Stock. Von dem Mann ist nichts zu sehen. Ohne Zögern steige ich die Treppe hinauf. Vielleicht bin ich einfach zu nervös. Es wird sich schon zeigen, dass meine Sorgen unbegründet sind. Der Mann ist sicher nicht mehr da. Vielleicht ist er in einer Wohnung verschwunden, vielleicht besucht er jemanden, oder er hat sich in der Hausnummer geirrt und kommt gleich die Treppe herunter.

Doch dann sehe ich ihn. Er steht in der zweiten Etage, direkt vor unserer Wohnung, lehnt mit dem Rücken an unserer Tür. Ich schaue ihn nicht an, starre auf einen unsichtbaren Punkt in der Luft.

Am liebsten würde ich wieder hinuntergehen, doch zum Umkehren ist es zu spät. Mir bleibt keine Wahl. Meine Schritte hallen durchs Treppenhaus, im selben Rhythmus wie bisher, nicht schneller, nicht langsamer. Noch immer halte ich die Handtasche gegen meine Brust.

Dann muss ich an ihm vorbei. Ich bin ihm so nah, dass er mich berühren könnte, aber ich schaue ihn nicht an, ich verwende all meine Kraft darauf, teilnahmslos zu wirken. Was will dieser Mann, warum steht er vor unserer Tür? Auf wen wartet er?

Sein Gesicht ist nichts als ein heller Fleck über einem dunklen Mantel, der nur kurz durch mein Blickfeld wischt.

Der Mann rührt sich nicht.

In der dritten Etage bleibe ich stehen. Ich muss mich schnell entscheiden. Kurz entschlossen klingle ich an einer Tür. Die Nachbarn, die hier wohnen, kenne ich kaum, obwohl ihre Wohnung direkt über unserer liegt. Es sind Nichtjuden, ich habe noch kein Wort mit ihnen gewechselt. Jetzt bete ich, dass sie zu Hause sind.

Tatsächlich höre ich Schritte, die sich der Tür nähern, kurze, energische Schritte, Absätze klappern über den Dielenboden, es sind die Schritte einer Frau.

Die Tür öffnet sich, und die Nachbarin erkennt mich sofort. Ich habe Angst, dass sie mich laut begrüßt, doch sie bleibt stumm, winkt mich in ihre Wohnung hinein und schließt die Tür.

Jetzt wird mir klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Ich sehe es in ihren Augen. Sie bittet mich ins Wohnzimmer, zeigt auf einen Stuhl. Ich setze mich, sie nimmt mir gegenüber Platz. «Sie sind gekommen», sagt die Nachbarin leise, als könnte der Mann auf dem Treppenabsatz noch immer mithören, «Gestapo.»

«Wann?», frage ich. Ich höre meine eigene Stimme wie von ferne. Der Raum schließt sich enger um mich, und das Deckenlicht erscheint mir plötzlich dunkler, als sei die Glühbirne kurz vor dem Erlöschen.

«Am Vormittag», sagt sie. «Vor ein paar Stunden. Plötzlich hat jemand durchs Treppenhaus gebrüllt: ‹Aufmachen, aufmachen!› Dann das Poltern auf der Treppe. Ich bin zum Fenster gelaufen, da kamen sie gerade zur Tür heraus. Sie haben sie in den Polizeiwagen gestoßen.»

«Wen?», frage ich.

«Frau Meißner», sagt die Nachbarin, «und noch zwei andere, ein Mann und eine Frau, etwa Mitte zwanzig. Ich kannte sie nicht. Und der Junge.»

Mein Bruder Ralph.

«Meine Mutter?»

Die Nachbarin schüttelt den Kopf.

Meine Mutter ist nicht dabei gewesen. Etwa eine Stunde nachdem die Gestapo verschwunden war, sei sie gekommen, erzählt die Nachbarin. Sie habe unsere Tür versiegelt gefunden.

«Ich habe ihr alles erzählt.»

«Hat sie nach mir gefragt?»

«Ich habe ihr gesagt, dass du nicht da warst.»

«Wo ist sie jetzt?»

«Zu Nachbarn gegangen. Juden. Irgendwo hier in der Straße.»

Ich weiß sofort, wen sie meint. Ein Ehepaar, das wir flüchtig kennen, wohnt drei Häuser weiter. Dort also ist sie, ganz nah, aber ich kann nicht zu ihr. Wahrscheinlich steht der Mann noch immer vor unserer Tür. Ich kann nicht fortgehen. Ich kann nichts tun als hier sitzen und warten.

Die Nachbarin überlässt mich meinen Gedanken. Ich bin ihr dankbar, denn sie verlangt nicht, dass ich gehen soll. Sie bleibt einfach sitzen, genau wie ich, die Ellbogen auf die Tischplatte, das Gesicht in die Hände gestützt. Ich kenne sie kaum, sie kann mir nicht helfen, und doch ist es gut, dass sie mich hier sein lässt. Es ist gut, dass ich schweigen darf.

Allmählich wird es Nachmittag. Der blasse Januarhimmel, von dem ich einen kleinen Ausschnitt durch das Küchenfenster sehen kann, ist inzwischen dunkelgrau geworden. Irgendwann stehe ich auf und verabschiede mich. Ich muss gehen. Sofort. Ganz egal, ob der Mann noch da ist.

Langsam steige ich die Treppen hinunter. Er wartet nicht mehr vor unserer Tür. Jetzt kann ich auch das Siegel erkennen, das quer über Schlüsselloch und Türrahmen klebt.

Erst unten auf der Skalitzer Straße fällt die Starre plötzlich von mir ab. Meine Gedanken rasen, alles muss schnell gehen. Ich weiß nicht, wie lange ich bei der Nachbarin gesessen habe, gewiss mehr als eine Stunde, vielleicht zwei. Meine Mutter wartet auf mich, sicher macht sie sich Sorgen.

Wir müssen überlegen, was wir jetzt tun können. Wir müssen meinen Bruder finden oder uns verstecken. Was auch immer geschieht: Zusammen finden wir einen Weg.

Ich stehe vor dem Nachbarhaus. Gleich werde ich meine Mutter sehen. Es dämmert schon. Das Ehepaar wartet am erleuchteten Fenster, ich kann die Umrisse hinter der Gardine erkennen. Ich schaue auf, suche nach der vertrauten Gestalt meiner Mutter. Aber sie ist nicht da.

Die Frau öffnet mir die Tür.

«Wo ist sie?», frage ich atemlos.

Die Frau wartet, bis ich im Flur bin. Dann schließt sie die Tür.

«Sie ist gegangen.»

Im ersten Moment verstehe ich nicht. Bin ich zu spät? Sucht sie mich?

«Sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen.» Ich warte darauf, dass die Frau mir etwas überreicht, aber sie steht einfach so da. Ich suche nach einem Zettel in ihrer Hand, nach irgendetwas Geschriebenem, das meine Mutter mir hinterlassen hat.

«Ich soll dir etwas ausrichten.» Und dann sagt sie mir, was mir meine Mutter nicht mehr selbst sagen kann: «‹Ich habe mich entschlossen, zur Polizei zu gehen. Ich gehe mit Ralph, wohin auch immer das sein mag. Versuche, dein Leben zu machen.›»

Das sollen ihre Worte sein? Es ist, als hätten sie nichts mit mir zu tun. Kalte Worte aus dem Mund fremder Leute.

Ich schaue die Frau fragend an.

«Das hat sie gesagt. Sonst nichts. Dann ist sie gegangen. Versuche, dein Leben zu machen.» Sie wiederholt den Satz. Erst beim zweiten Mal begreife ich seinen Sinn. Ein grausamer Satz, hart und gleichgültig.

Ich stehe da, mit nichts außer diesem Satz. Ich habe nicht einmal eine einzige Zeile in ihrer Handschrift.

Jetzt greift die Frau nach etwas, das auf der Flurkommode steht. Sie drückt es mir in die Hand. Ich fühle glattes Leder. Erst dann sehe ich, was es ist: die Handtasche meiner Mutter. Ich öffne sie. Ein vertrauter Geruch steigt in meine Nase: der Geruch nach angerautem Leder, Parfum und Bleistiftminen, nach Seife, nassem Mantel und Papier, nach Regentagen. Ihr ganz eigener Geruch.

Ich fasse in die Tasche und ziehe ihr Adressbüchlein hervor, ein kleines Heftchen aus Karopapier. Der Umschlag hat sich längst abgelöst. An der Kante das Register, ein Alphabet, abwechselnd in Schwarz und Rot, einige Buchstaben sind abgegriffener als andere. Viele Adressen sind ordentlich mit Füllfederhalter geschrieben, andere mit Bleistift eingetragen und flüchtig hingekritzelt: die Adressen von Reisebüros, Visastellen, Konsulaten und Kontakten, die später vielleicht nützlich sein könnten.

Doch in der Tasche ist noch mehr. Auf ihrem Boden fühle ich etwas Schweres, Kühles, Glattes. Ich ziehe es hervor. Es ist ihre Bernsteinkette. Eine halblange Kette aus mattpolierten Bernsteinen, die zur Mitte hin größer werden. Einige der Steine sind gold- oder senfgelb, andere dunkler, fast rötlich.

Ich schließe die Tasche und gehe zur Tür. Es gibt keinen Grund, noch länger zu bleiben. Die Frau beobachtet mich, sie hält mich nicht auf, fragt nicht, wohin ich gehe. «Auf Wiedersehen», sage ich.

«Auf Wiedersehen», sagt sie. Wir wissen, es wird kein Wiedersehen geben.

Am Tag, an dem ich untertauche, nehme ich den Judenstern ab.

Ich stehe auf der Skalitzer Straße. Automatisch setze ich einen Fuß vor den anderen. Es ist dunkel geworden und sehr kalt. Ich kann die Nacht nicht auf der Straße verbringen. Aber wohin soll ich gehen? Wo soll ich schlafen? Auf einer Bank? Ich würde erfrieren. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich bin gerade einundzwanzig Jahre alt, ich habe noch nie eine Entscheidung ganz allein getroffen. Ich habe noch kein eigenes Leben. Mein Leben ist das Leben mit meiner Mutter, meinem Bruder, meiner Familie. Dieses Leben ist nun vorbei. Warum hat meine Mutter nicht auf mich gewartet?

Ich laufe weiter, mechanisch, ohne Ziel. Plötzlich stehe ich, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt bin, vor der Wohnung von jüdischen Freunden, Siggie Hirsch und seiner Schwester. Ich klingle. Sie sind zu Hause, ich kann die Nacht bei ihnen verbringen, einige Nächte, meine ersten Nächte im Untergrund.

Früh am Morgen verlasse ich das Haus, laufe durch die Januardunkelheit. Der Untergrund – das ist bisher nichts als ein zielloses Umherlaufen in Straßen, die ich gut kenne, die aber plötzlich fremd und gefährlich erscheinen. Ab heute muss ich fürchten, jemandem zu begegnen, der mich kennt. Ich senke den Kopf, wenn andere Menschen mir entgegenkommen. Aber niemand beachtet mich. Die Gesichter der Leute sind hinter Schals und Mantelkragen versteckt. Sie haben es eilig, sie gehen zur Arbeit.

Ich gehe nirgendwohin. Ich gehe einfach.

Es wird hell. Allmählich öffnen die Bäckereien und Zeitungskioske, dann alle anderen Geschäfte. Irgendwann am Vormittag komme ich an einem Friseurladen vorbei. Er ist leer, nur die Friseurin ist da, sie fegt den Fußboden und wartet auf Kundschaft.

Ich treffe eine Entscheidung.

«Was kann ich für Sie tun?» Die Friseurin lächelt mich an.

«Einmal Haare färben, bitte!»

Ich setze mich auf den Frisierstuhl.

«Welche Farbe hätten Sie denn gern?»

Ich überlege. «Rot», sage ich.

Ich lasse mir die Haare färben, tizianrot. Juden haben keine roten Haare, denken die Leute. Ich will nichtjüdisch aussehen. Meine schwarzen Haare nehmen die Farbe schlecht an, die Kopfhaut brennt, es tut weh, aber ich will unbedingt anders aussehen. Ich bin nicht mehr die Margot Bendheim von gestern. Diese Margot darf es nicht mehr geben.

Ich bin untergetaucht.

«Versuche, dein Leben zu machen» – ich muss es versuchen. An diesem und an allen folgenden Tagen meiner Untergrundzeit muss ich es versuchen, so, wie meine Mutter es mir aufgetragen hat.

Kapitel 1

Guschi, Adele und der Onkel mit dem Dreirad: Kindheit in Berlin

Am 5.November 1921 wurde ich geboren, im Schlafzimmer meiner Eltern in der Lindenstraße in Berlin. Alle waren glücklich über die gesunde Geburt. Ein Junge allerdings, der nach dem Tod der Eltern das Kaddisch sagen könnte, wäre wohl noch besser gewesen.

Meine Eltern gaben mir den Namen Anni Margot.

Als ich auf die Welt kam, waren Auguste und Arthur Bendheim genau ein Jahr und einen Tag verheiratet. Wie mein Vater und meine Mutter sich kennenlernten, haben sie mir nie erzählt. Als Kind habe ich sie nicht danach gefragt. Sie waren meine Eltern. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie einmal nicht zusammen gewesen waren. Für mich waren sie eins. Später, als es unsere Familie nicht mehr gab, hätte ich gern alles über das «Davor» gewusst: vor ihrer Hochzeit, vor meiner Geburt. Doch später konnte ich niemanden fragen. Es gab niemanden mehr. Niemand kann mir etwas erzählen über mich, über meine Familie. Alle sind tot.

Meine Mutter, Auguste Groß, «Guschi» genannt, war zum Zeitpunkt ihrer Verlobung fünfundzwanzig Jahre alt. Sie war eine sehr hübsche junge Frau, klein, mit schwarzem Haar und großen dunklen Augen. Es gibt ein Foto von ihr aus dieser Zeit, im Studio eines Fotografen aufgenommen. Darauf trägt Guschi ein elegantes Kleid und einen großen Wagenradhut und schaut konzentriert in die Kamera. Sie wirkt zart, aber entschlossen und voller Tatkraft, als bereite es ihr Mühe, für das Foto einen Moment still zu stehen.

Meine Mutter wurde 1895 in Teschen geboren, einer Stadt in Oberschlesien, die damals noch zu Österreich-Ungarn gehörte. Im Laufe seiner Geschichte wurde Teschen von verschiedenen Ländern einverleibt – eine Grenzstadt, die ihre Zugehörigkeit ständig wechselte und in deren Straßen schon immer drei Sprachen zu hören gewesen waren: Polnisch, Tschechisch und Deutsch. Teschen lag in Schlesien, aber gleich jenseits des Flusses Olsa begann Mähren. Breslau und Krakau waren nicht weit – ebenso eine kleine Stadt in der Nähe von Krakau, von der damals noch kaum jemand sprach: Auschwitz.

Die Mutter Auguste Groß, um 1919

Nach dem Ersten Weltkrieg verschwand Österreich-Ungarn von der Landkarte, und Teschen wurde zwischen den neu gegründeten Staaten Polen und der Tschechoslowakei aufgeteilt. Die neue Grenze verlief mitten durch die Stadt. Den Teil, der am östlichen Ufer der Olsa lag, nannte man Polnisch Teschen, aus der Vorstadt am Westufer wurde Tschechisch Teschen. Später, 1939, würden die Deutschen kommen und Teschen zu einer Kreisstadt im Gau Schlesien erklären. Doch zu dieser Zeit lebte meine Mutter längst nicht mehr dort.

Die Eltern meiner Mutter waren jüdisch und deutsch zugleich. Über die ständig wechselnden Grenzziehungen machte man sich in der Familie Groß keine Gedanken. Zwar hatte meine Mutter als Kind einmal beobachtet, wie der österreichische Kaiser Franz Joseph an ihrem Geburtshaus vorbei zum Manöver ritt, aber das blieb das einzige Mal, dass sie mit der großen Politik in Berührung kam.

Mein Großvater Wilhelm Groß war ein wohlhabender Mann. Er besaß viel Land und außerdem eine florierende Wirtschaft: «Wein und Spirituosen». Sein eigentlicher Name war Wolf, aber alle nannten ihn Wilhelm: ein lebhafter Mann mit einem großen Schnurrbart. Das Besondere an ihm waren seine Augen. Das eine hatte er sich als Kind verletzt, als er mit einem Messer in der Hand vom Stuhl aufgesprungen war. Seitdem war es trüb, und das Lid hing etwas herunter. Das andere Auge blinzelte fast immer freundlich. Es sah aus, als sei die eine Hälfte seines Gesichts traurig, die andere fröhlich, was mir als Kind sehr merkwürdig vorkam.

Großvater Wolf («Wilhelm») Groß

Großvater Wilhelm hat es nie nötig gehabt, wirklich zu arbeiten. Er lebte gut, das Geschäft besorgten seine vielen Angestellten. Nur um den Einkauf der Weine, Branntweine und Schnäpse kümmerte er sich mit Hingabe – vor allem, weil seine Einkaufstouren immer mit vergnüglichen Besuchen bei befreundeten Schnapsproduzenten und Weinhändlern verbunden waren. Besonders oft fuhr Wilhelm zu Freunden nach Ungarn, die eine Schnapsbrennerei besaßen und einen besonders guten «Bronfen» herstellten, wie der Branntwein auf Jiddisch hieß.

Auguste Groß war das jüngste von fünf Geschwistern. Sie hatte drei ältere Schwestern, Rose, Amalie und Henriette, genannt «Jetti», und einen Bruder, über den in unserer Familie selten gesprochen wurde, weil er schon jung im Krieg gefallen war. Er wurde so selten erwähnt, dass ich nicht einmal mehr seinen Namen weiß.

Guschis Mutter, meine leibliche Großmutter Anni, starb, als ihre jüngste Tochter kaum sechzehn Jahre alt war. Nach ihrem Tod wurde Guschi für eine Weile zu ebenjenen ungarischen Freunden geschickt, von denen ihr Vater den guten Bronfen bezog. Etwa ein Jahr verbrachte sie dort, und trotz der Trauer um meine Großmutter erinnerte sich meine Mutter später gern an diese Zeit zurück. Sie konnte sogar noch ein Lied auf Ungarisch singen.

Während meine Mutter in Ungarn war, löste mein Großvater sein Geschäft auf. Er hatte beschlossen, nach Berlin zu gehen. Nach dem Tod seiner Frau wollte Wilhelm ein neues Leben beginnen. Viele seiner Verwandten lebten in Berlin, auch seine Tochter Jetti, die bereits verheiratet war und einen Sohn hatte.

Großvater Wilhelm verkaufte alles und zog von der schlesischen Provinz in die Hauptstadt. Von nun an hatte er keine große Wirtschaft und keine Angestellten mehr, sondern nur noch eine geräumige, aber überschaubare Wohnung in der Neuen Grünstraße in Berlin-Mitte – und genug Geld aus dem Verkaufserlös seiner Besitzungen und seiner Spirituosenhandlung, um die nächsten Jahre gut leben zu können.

Großvater Wolfs zweite Frau Adele Groß, geborene Guth, um 1910

Der Erste Weltkrieg brach aus. Wilhelms einziger Sohn wurde eingezogen und auch Jettis Mann Adolf. Aber noch etwas anderes hatte sich in Wilhelms Leben verändert. Er hatte eine Frau kennengelernt, Adele Guth, die später meine geliebte Omi Adele werden sollte. Sie war schon Ende dreißig und ledig, also das, was man damals eine alte Jungfer nannte. Bisher hatte sie mit ihren beiden ebenfalls unverheirateten Schwestern zusammengelebt. Adele war klein und rundlich, mit dunklem, sorgfältig onduliertem Haar und immer nach der Mode der Zeit gekleidet. Nachdem sie Wilhelm geheiratet hatte, ging sie ganz in ihrer neuen Rolle als Ehefrau auf.

Auch Guschi war inzwischen nach Berlin gezogen, zu ihrer Schwester Jetti, die, seitdem ihr Mann an der Front war, allein mit ihrem Sohn lebte und sich freute, dass Guschi ihr zur Hand gehen konnte.

Der Abschied von Teschen fiel meiner Mutter leicht. Sie hatte Liebeskummer. Der Mann, in den sie sich nach ihrer Rückkehr aus Ungarn verliebt hatte, stammte zwar aus einer wohlhabenden Teschener Familie, aber er wollte Schauspieler werden – keine standesgemäße Partie für eine Tochter aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie. Guschi befürchtete Schlimmes. Bei einem kurzen Besuch in Berlin erzählte sie ihrem Vater von ihrem Verehrer.

«Was ist er? Schauspieler?»

«Er will nach Wien», sagte Guschi. «Auf die Schauspielschule.»

«Also ist er noch gar nichts!»

«Er hat mich gefragt, ob ich mich mit ihm verloben will.» Guschi gab nicht auf. «Bevor er nach Wien geht.»

«Und? Willst du?»

Guschi nickte.

«Schlag es dir aus dem Kopf», sagte Wilhelm. «Einen Schauspieler heiratet man nicht.»

Damit war die Sache für ihn erledigt.

Guschi wusste, dass es keinen Sinn hatte, ihrem Vater zu widersprechen. Sie kam nach Berlin, entschlossen, alles, was sie an Teschen und ihre erste Liebe erinnerte, hinter sich zu lassen.

Obwohl ihr Vater wohlhabend war, wollte Guschi unbedingt selbst zu ihrem Lebensunterhalt beitragen. Sie war vierundzwanzig Jahre alt und hatte keinen Beruf gelernt, aber sie wollte arbeiten, etwas aus ihrem Leben machen.

Die Neue Grünstraße lag ganz in der Nähe des Hausvogteiplatzes, wo viele, vor allem jüdische Textilfirmen und Modeateliers ansässig waren. Zur damaligen Zeit waren stoffbezogene Knöpfe sehr gefragt, Knöpfe für Kleider und Kostüme, Knöpfe in allen Größen, in allen Farben und Formen. Große Firmen benötigten sie für die Konfektion, und kleine Kurzwarengeschäfte handelten damit.

Guschi beschloss, ein Knopfgeschäft zu eröffnen. Sie mietete einen kleinen Laden in der Grünstraße, nicht weit vom Haus ihres Vaters und vom Hausvogteiplatz. Zu dem Laden gehörte eine winzige Wohnung, sodass sie bei ihrer Schwester Jetti ausziehen konnte. Nun lebte Guschi allein. Sie war unabhängig, zum ersten Mal in ihrem Leben.

Um stoffbezogene Knöpfe herzustellen, brauchte sie ein besonderes Gerät – eine Knopfmaschine. Zu dieser Maschine gehörten verschiedene Rohlinge und Einsätze für die unterschiedlichen Knopfgrößen und ein Holzblock mit Holzhammer und Stanzeisen, um den Stoff in den jeweiligen Größen auszustanzen. Meine Mutter kaufte eine solche Knopfmaschine und eröffnete ihr erstes Geschäft. Nach kurzer Zeit hatte sie so viel zu tun, dass sie die Arbeit kaum allein bewältigen konnte.

Mittlerweile dauerte der Krieg schon mehrere Jahre an. Guschis Schwager Adolf war an der Front, und seine Frau Jetti, die mit ihrem Sohn allein lebte, war erneut schwanger. Um ihrer Schwester zu helfen, die kleine Familie zu ernähren, überließ sie ihr das Knopfgeschäft und eröffnete ein zweites, mit einem Teil der Kunden, den sie übernehmen konnte.

Guschis Bruder kehrte aus dem Krieg nicht zurück. Ihr Schwager Adolf überlebte, aber er war im Schützengraben verschüttet worden und seitdem erblindet. Schwer verwundet und unfähig, für seine Familie zu sorgen, kam er nach Berlin zurück. Vor dem Krieg war er Schneider gewesen und hatte als Zwischenmeister in seiner eigenen Werkstatt zugeschnittene Kleiderteile für die Konfektion zusammennähen lassen. Doch jetzt konnte er nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. So kam es gerade recht, dass seine Frau Jetti das Knopfgeschäft hatte, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Inzwischen war Guschi wieder verliebt – diesmal in ihren Cousin. Walter war ein Sohn ihres Onkels Bernhardt, der mittlerweile ebenfalls nach Berlin gezogen war. Die Hechts waren eine große, etwas exzentrische Familie, die einen ausgeprägten Hang zu den angenehmen Seiten des Lebens hatte. Bernhardt, der Bruder von Guschis leiblicher Mutter, hatte insgesamt elf Kinder, neun Söhne und zwei Töchter. Meine Mutter verliebte sich in einen dieser neun Brüder und ging so in dieser Verliebtheit auf, dass ihr Geschäft zum ersten Mal ein wenig in den Hintergrund rückte. Sie wollte sich mit Walter verloben und bereitete sich schon innerlich auf ihre Rolle als Ehefrau vor. In dieser Zeit gelang es Großvater Wilhelm, Guschi zu überreden, ihm das zweite Knopfgeschäft zu überlassen.

Von nun an saß in einem Zimmer von Wilhelm und Adeles Wohnung in der Neuen Grünstraße eine Angestellte den ganzen Tag an der Maschine und machte Knöpfe.

Als ich ein Kind war, gab es dieses Geschäft in der Neuen Grünstraße noch immer. Oft sah ich der Angestellten zu, die die Maschine bediente. Stoff hinein, Rohling hinein, Hebel runter, Hebel hoch, Rohling umdrehen. Das Geräusch, mit dem die Metallteile ineinanderschnappten. «Einpoppsen, umdrehen – fertig ist der Knopf!» Großvater Wilhelm allerdings interessierte sich nicht im Mindesten für die Knopfmacherei. Arbeit, ganz gleich welcher Art, lag ihm gar nicht. Wenn der Vertreter mit den Rohlingen kam, saß Wilhelm stundenlang mit ihm beim Kaffee und plauderte. Ansonsten kümmerte er sich wenig um das Geschäft – er schien es mehr zu seiner eigenen Unterhaltung zu betreiben, genau wie die Spirituosenhandlung in Teschen. In seinem ganzen Leben hat er nie einen Knopf in der Hand gehabt.

Als Guschi und Walter ihre Verlobungspläne verkündeten, kamen Einwände. Vor allem Walters Geschwister waren dagegen. Eine Cousine ersten Grades? Was, wenn Guschis und Walters Kinder behindert wären? Man wisse ja nie, was aus solchen Verbindungen entstehe. Nach kurzer Zeit stand fest: Die Familie war gegen diese Ehe, und Guschi und Walter wagten nicht, ihre Verlobung gegen den Widerstand ihrer Familie durchzusetzen. Zielsicher hatte sich meine Mutter wieder einen Mann ausgesucht, den sie nicht lieben durfte.

Zum Andenken schenkte Walter seiner Cousine ein Schmuckstück. Es war eine Kette. Eine Kette aus mattpolierten gelben und rostroten Bernsteinen.

Meine Mutter ließ sich nicht unterkriegen, eröffnete wieder ein neues Knopfgeschäft und stürzte sich in Arbeit. Damals, 1919, war es nicht üblich, dass eine ledige junge Frau ein eigenes Unternehmen führte und für sich selbst sorgte. Doch meine Mutter konnte Untätigkeit nicht ertragen. Allmählich hatte sie die Hoffnung auf eine eigene Familie aufgegeben. Sie lebte für ihren Vater, für ihre Schwestern. Wenn sie ihnen ihre Geschäfte überlassen hatte, war es nicht aus Zwang geschehen, sondern weil sie ihre Familie liebte und sich für sie verantwortlich fühlte. Doch jedes Mal baute sie sich mit nie nachlassender Energie etwas Neues auf. Mittlerweile war Guschi fünfundzwanzig Jahre alt. Es war höchste Zeit zu heiraten. Niemand sprach direkt davon, aber alle schienen es von ihr zu erwarten, auch wenn sie selbst gar nicht mehr damit rechnete, dass sie sich jemals wieder verlieben könnte.

Zu Beginn des Jahres 1920 lernte Guschi Arthur Bendheim kennen. Er war nur zwei Jahre älter als sie und erst vor kurzem von Frankfurt nach Berlin gekommen. Wie so viele, die aus dem Krieg zurückgekehrt waren, hatte auch er seine Erlebnisse an der Front noch nicht überwunden.

Arthur und sein älterer Bruder waren beide eingezogen und nach Frankreich geschickt worden. Arthur lenkte einen Pferdewagen, der die Front mit Munition belieferte. Jeden Tag fuhr er von der Etappe an die Front, und auf dem Rückweg nahm er die frisch Verwundeten mit, um sie ins Lazarett zu bringen. Auf der Fahrt wurde er fast immer beschossen, mitsamt seiner Ladung von Menschen, die vor Schmerzen stöhnten und schrien. Manche überlebten es nicht. So ging es Tag für Tag.

Im letzten Kriegsjahr wurde Arthur verwundet. Eine Granate schlug direkt neben seinem Wagen ein. Selbst von einem Granatsplitter getroffen, brachte er erst die Verwundeten in Sicherheit, bevor er schließlich zusammenbrach. Nun kam er selbst ins Lazarett. Noch während er schwer verletzt dort lag, Nacht für Nacht von Albträumen gequält, erhielt er die Nachricht, dass sein älterer Bruder an einem anderen Frontabschnitt gefallen war.

Arthur wurde wieder gesund. Nach dem Tod seines Bruders musste er nicht zurück an die Front, er blieb in der Etappe. Jetzt war er das Oberhaupt der Familie, denn sein Vater war schon lange tot.

Mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse, dem Verwundetenabzeichen und einem schweren Kriegstrauma kehrte mein Vater nach Hause zurück, zurück zu seiner Mutter, die in einem kleinen Ort bei Darmstadt lebte. Es blieb ihm keine Zeit, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Er musste sofort die Rolle des Ernährers übernehmen.

Am liebsten hätte Arthur Medizin studiert. Schon immer wäre er gern Arzt geworden. Doch nun musste er einen praktischen Beruf ergreifen, bei dem man schnell Geld verdienen konnte. Genau wie Guschi verzichtete Arthur darauf, sich seine Träume zu erfüllen – seiner Familie zuliebe.

Er ging als Kaufmann erst nach Frankfurt und kurze Zeit später nach Berlin. Dort lernte er sehr bald meine Mutter kennen. Nicht lange darauf hielt er um ihre Hand an.

Ebenso kurz entschlossen willigte meine Mutter ein. Sie wollte endlich eine eigene Familie gründen und ein erfülltes Leben führen. Die letzten beiden Gelegenheiten hatte sie verpasst. Diese hier wollte sie nutzen, um jeden Preis.

Vor seiner Verlobung hatte mein Vater seiner Braut wenig über seine Familie erzählt. Guschi wusste, dass Arthur noch zwei Geschwister hatte, doch Arthur war ihren Nachfragen ausgewichen. Es dauerte eine Weile, bis er sie endlich mit nach Hessen nahm, um sie seiner Familie vorzustellen.

Als Guschi vor dem Haus ihrer zukünftigen Schwiegermutter in Langen bei Darmstadt stand, ahnte sie nicht im Entferntesten, was sie erwartete. Arthurs Mutter Betti öffnete die Tür, um sie zu begrüßen. Kaum hatte Guschi ihr die Hand gegeben, bemerkte sie eine Gestalt hinter ihr im dunklen Flur. Die Gestalt löste sich aus dem Schatten und bewegte sich mit einem seltsamen Hüpfen auf Guschi zu, es war wie das Hüpfen eines Affen. Guschi gelang es mit Mühe, einen Schrei zu unterdrücken.

«Das ist mein Bruder Sally», sagte Arthur.

Die Gestalt hüpfte näher, und erst jetzt konnte Guschi erkennen, dass es zweifellos ein Mensch war, ein Mann mit einem ganz normalen Kopf, das Haar sorgfältig mit Brillantine zurückgekämmt. Einem Kopf, der auf einem ganz normalen Rumpf in einem gutsitzenden, offenbar maßgeschneiderten Jackett saß. Die Arme des Mannes waren von ganz gewöhnlicher Länge, und er hatte gepflegte Hände. Guschi bemerkte sogar einen dicken goldenen Siegelring an der linken Hand, mit der er sich auf einem kurzen Stock abstützte. Doch seine Beine waren verkümmert. Sie waren klein und tatsächlich so krumm wie die Beine eines Affen und standen steif und nutzlos vom Körper ab. Die ganze Gestalt reichte Guschi kaum bis zur Taille.

Arthurs Bruder Sally gab Guschi die Hand. Sie ergriff die Hand, ließ sie aber gleich wieder los. Sie brachte kein Wort heraus. Arthur nahm ihr den Mantel ab und führte sie durch den Flur ins Wohnzimmer.

Auf dem Sofa dort saß Arthurs Schwester Lina am schweren Biedermeiertisch, der schon mit dem Kaffeegeschirr gedeckt war. Guschi atmete auf. Lina schien ganz normal zu sein. Doch als sie sich neben sie setzte, konnte sie sehen, dass auch Linas Beine verkrüppelt waren, zwar nicht so kurz und gekrümmt wie Sallys, aber sie steckten in hohen, schweren Schnürstiefeln und waren mit dicken Metallschienen fixiert, die fast bis an Linas Knie reichten.

Guschi versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie erschrocken sie war. Während sie in kleinen Schlucken Kaffee trank und ihren Kuchen hinunterwürgte, überlegte sie, ob dies nun das Ende ihrer dritten Liebe bedeutete. Sie war zutiefst enttäuscht von meinem Vater, am meisten darüber, dass er ihr seine behinderten Geschwister verheimlicht hatte. Wie konnte sie einem solchen Mann vertrauen? Sie dachte an die gescheiterte Verlobung mit ihrem Cousin. Wer konnte ihr garantieren, dass die Kinder, die sie mit Arthur haben würde, nicht ebenso missgebildet sein würden wie seine Geschwister?

Arthur und Guschi fuhren zurück nach Berlin. Meine Mutter ließ die Verlobung bestehen. Es fiel ihr schwer, ihm zu verzeihen, aber dieses Mal wollte sie den Mann, mit dem sie sich eine Zukunft vorgestellt hatte, nicht aufgeben.

Wenig später holte mein Vater seine Mutter und seine Geschwister nach Berlin, wo alle drei gemeinsam eine Wohnung bezogen.

Trotz des ersten Schocks hatte Guschi schon bei ihrer ersten Begegnung festgestellt, dass Sally und Lina geistig absolut normal waren. Zwar konnte sich Sally im Haus nur in seinem seltsamen Hüpfgang fortbewegen und fuhr auf der Straße ein Dreirad. Doch seinen Kopf verstand er ausgezeichnet zu benutzen. Er war ein Rechengenie, dazu sehr musikalisch. Er spielte wunderbar Klavier. Von Beruf war er vereidigter Buchprüfer. Später führte er die gesamte Buchhaltung meines Vaters.

Auch Tante Lina verdiente ihr eigenes Geld. Sie war Putzmacherin und fertigte in der neuen Wohnung in Berlin Hüte an – auf einer Singer-Nähmaschine, die so umgerüstet war, dass sie mit einer Handkurbel statt des Fußpedals bedient werden konnte. Mit ihren Schienen und einer Stütze konnte sie einigermaßen gut laufen. Wenn sie ausging, benutzte sie nie einen Gehstock, dazu war sie viel zu eitel. Stattdessen nahm sie einen Schirm. Das sah eleganter aus.

Damals wurden Behinderte noch sehr vor den Blicken der Öffentlichkeit versteckt. Lina und Sally wurden später von der Familie meiner Mutter nie zu Familienfeiern oder Landausflügen eingeladen. Wir dagegen besuchten sie häufiger.

Seine verkrüppelten Beine ausgenommen, war Onkel Sally ein gutaussehender Mann. Er trug die Haare eine Spur länger als allgemein üblich und stets seinen großen Siegelring am Finger. Er hatte sogar eine Freundin, die ihn oft begleitete, wenn er mit seinem Dreirad unterwegs war. Auch ich ging manchmal mit meinem Onkel «konditern» in die Friedrichstraße: Sally fuhr auf seinem Dreirad den Bürgersteig entlang, und ich trottete nebenher.

Auguste Groß und Arthur Bendheim heirateten am 4.November 1920.An diesem Tag wurde wieder einmal gestreikt.

Die Hochzeit fiel in eine bewegte Zeit: 1919 waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet worden, seit Anfang des Jahres war der Versailler Vertrag in Kraft, der Beginn von Reparationszahlungen und Inflation. Die Arbeitslosigkeit stieg bedrohlich, und das führte immer häufiger zu Aufständen, Demonstrationen und Streiks.

Am Hochzeitstag meiner Eltern fuhr keine Straßenbahn. Es gab weder Gas noch Strom. Überall auf den Straßen herrschte Chaos, Menschen lungerten herum, formierten sich zu Grüppchen und größeren Pulks, misstrauisch beäugt von der anrückenden Polizei. Das Brautpaar fuhr mit einer Kutsche zum Tempel. Auch dort funktionierte die Heizung nicht. Während der Feier war der eiskalte Gottesdienstraum von Dutzenden von Kerzen erleuchtet, denn der Strom war ebenfalls ausgefallen.

Schon der Anfang ihrer Ehe sei ein schlechtes Omen gewesen, sagte meine Mutter später.

Gleich nach der Hochzeit übernahm mein Vater Guschis Knopfgeschäft. Es war das dritte Mal, dass meine Mutter ein Unternehmen, das ihr selbst gehörte und das sie allein aufgebaut hatte, einem anderen überließ. Das erste führte mittlerweile ihre Schwester Jetti, das zweite ihr Vater. Das dritte gehörte nun ihrem Mann.

Arthur Bendheim hatte große Pläne. Die Knopfmacherei genügte ihm nicht. Stattdessen etablierte er ein Engrosgeschäft mit Knopfmaschinen und dem nötigen Zubehör, die er an Kurzwarenläden, Modeateliers und Plisseebrennereien verkaufte. Auguste Bendheim, geborene Groß, wurde nun Hausfrau und Mutter – nicht ganz aus freiem Willen. Doch das wurde mir, und vielleicht auch ihr selbst, erst in späteren Jahren klar.

Ein Jahr und einen Tag nach der Hochzeit wurde ich geboren. Meine Mutter war erleichtert, dass ich gesund war. Meine Beine waren nicht verkrüppelt, wie sie es insgeheim befürchtet hatte.

Bis ich vier Jahre alt war, blieb ich ein Einzelkind. Ich wurde geliebt und verwöhnt – vor allem von Großvater Wilhelms zweiter Frau Adele, die mich nur «Mäuschen» nannte.

Dann kam mein Bruder zur Welt, diesmal nicht zu Hause mit Hilfe einer Hebamme, sondern im Krankenhaus. Mein Bruder erhielt den Namen Ralph, genannt «Bubi».

Einige Monate nach seiner Geburt wurde ich krank. Ich hatte Keuchhusten. Da Ralph sich nicht anstecken sollte, brachte man mich zu Großmutter Betti. Sie freute sich sehr darüber, ich dagegen weniger, vor allem, als es Zeit war, zu Bett zu gehen. Ich wollte hier nicht schlafen, in der fremden, düsteren Wohnung, in der alles ganz anders roch als zu Hause oder bei meiner geliebten Omi Adele.

Als es meiner Großmutter endlich gelungen war, mich in ihr Bett zu stecken, ein großes, vor Alter beinahe schwarzes Mahagonibett mit wuchtigem Kopfende, fing ich an zu schreien: «Ich bekomme keine Luft! Ich kann nichts sehen!» Ich fürchtete mich vor dem riesigen, dunklen Bett. Genau genommen waren es zwei einzelne Betten, die sie zusammengeschoben hatte. In dem einen schlief meine Großmutter, in dem anderen Tante Lina. Die dicken, schweren Plumeaus, die doppelte Lage Kissen unter dem Kopf, oben Federn, unten Federn – ich hatte das Gefühl, zu ersticken. Es gefiel mir gar nicht, neben der Tante mit ihren geschienten Beinen zu liegen. Alles war mir fremd und unheimlich. Ich fing an zu weinen, so lange, bis man mich zu meinen anderen Großeltern brachte.

Bei Omi Adele beruhigte ich mich schlagartig. Sie hängte im ganzen Schlafzimmer nasse Tücher auf, damit ich besser atmen konnte. Daraufhin durfte ich bei meinen Großeltern in der Neuen Grünstraße bleiben, bis ich wieder gesund war. Ich konnte nichts daran ändern, ich liebte Adele mehr als Großmutter Betti. Auch wenn Betti oft traurig darüber war: Omi Adele war mir von allen Menschen der liebste.

Als ich allmählich wieder zu Kräften kam, ging meine Großmutter jeden Tag mit mir spazieren. Es war Spätherbst, und ich war noch recht schwach und konnte nicht weit laufen. So gingen wir langsam nebeneinanderher, Hand in Hand, immer denselben Weg entlang: meine kleine, zierliche Großmutter in ihrem Persianer und ich, pummelig in meinem neuen grauweißen Pelzmantel.

Wenn ich auf dem Rückweg nicht mehr weiterkonnte, nahm mich meine Großmutter auf den Arm. Eines Tages, als sie mich wieder einmal die Straße entlang schleppte, die winzige ältere Dame mit dem kaum kleineren Kind auf dem Arm, blieb plötzlich ein Herr stehen und fragte: «Schämst du dich nicht! So ein großes Mädchen lässt sich von seiner alten Großmutter tragen?»

Tatsächlich schämte ich mich sofort fürchterlich und rutschte schnell von Adeles Arm. Langsam liefen wir weiter. Immer wieder sah ich mich um, um zu prüfen, ob der strenge Mann noch in der Nähe war. Als endlich nichts mehr von ihm zu sehen war, streckte ich die Arme nach meiner Großmutter aus: «Nur noch bis zur nächsten Laterne!» Meine kleine Großmutter nahm mich wieder auf den Arm und trug mich nach Hause.

All diese kleinen Erlebnisse hat mir meine Großmutter immer wieder erzählt. Wir hatten unsere gemeinsamen Erinnerungen. Für jeden anderen mochten sie alltäglich und unbedeutend sein – für uns waren sie wichtig, denn sie gehörten nur uns. «Eines Tages schreibe ich das alles auf», sagte Adele. «Später, wenn du heiratest, mache ich dir daraus ein Hochzeitsbuch.»

Das Hochzeitsbuch hat es nie gegeben.

Nach dem Krieg konnte ich niemanden mehr nach meiner Kindheit fragen. So fließen Erinnertes und Erzähltes ineinander: die Bilder in meinem Kopf und die Geschichten, die mir meine Großmutter erzählte.

Ich erinnere mich an unser Dienstmädchen Frieda, das viele Jahre bei uns war, daran, wie sie im Hof stand und die Teppiche klopfte. Am Waschtag kam die Waschfrau, die oben auf dem Boden in großen Bottichen die Wäsche kochte und wusch. Anschließend brachten die Waschfrau, Frieda und ich die Wäsche in ein kleines Geschäft im Nebenhaus, wo es eine Mangel gab. Ich sah gern beim Mangeln zu und beobachtete, wie die Wäsche auf Rollen gewickelt wurde und dann auf komplizierte Weise durch die Mangel lief; erst gerade, dann zu einer Seite hinunter. Schließlich wurde sie gewendet, und das Ganze geschah noch einmal von vorne, nur andersherum.

Und ich erinnere mich an das blaue Sofa. Es war ein breites, bequemes Sofa, mit königsblauem Samt bezogen, das in unserem Wohnzimmer stand. Wenn ich auf diesem Sofa lag, kam ich mir vor wie auf einem großen Schiff, das behäbig durch eine ruhige See fuhr. Ich schloss die Augen und fühlte mich sicher und geborgen.

Die Familie meiner Mutter war sehr groß, wir hatten viel Besuch. Manchmal erschienen noch nach dem Abendessen Gäste zu Kaffee und Kuchen. Mein Vater spielte Skat mit den Männern und meine Mutter manchmal Bridge mit den Frauen. An solchen Abenden musste Frieda lange aufbleiben, damit sie die Gäste noch spätabends zur Tür hinunter begleiten konnte. Dafür bekam sie von jedem ein Trinkgeld zugesteckt.

An anderen Abenden gingen meine Eltern aus. Sie hatten Abonnements für das Theater und die Oper. Ich wusste immer schon vorher, wann es so weit war, denn dann lag der Smoking meines Vaters bereits nachmittags, von Frieda sorgfältig gebürstet und glatt gestrichen, auf seinem Bett.

Wenn meine Eltern die Großeltern besuchten, spielte mein Vater mit Großvater Wilhelm Skat. Wilhelm hatte überhaupt kein Talent dafür und verlor ständig, aber er spielte leidenschaftlich gern. Jeden Nachmittag legten er und meine Großmutter Domino, immer zur selben Zeit. Sie hatten ihren festen Tagesablauf, an dem sich nie etwas änderte. Alles an ihnen strahlte Ruhe und Verlässlichkeit aus. Außerdem lebten sie mit allem modernen Komfort der damaligen Zeit. Schon früh hatte Wilhelm elektrisches Licht legen lassen und sich ein Telefon angeschafft.

Zu den Skatpartien bei den Großeltern kamen oft auch Tante Jetti, die Schwester meiner Mutter, und ihr Mann, Onkel Adolf. Tante Jetti war eine stämmige, resolute Frau. Seit Onkel Adolf verwundet aus dem Krieg heimgekehrt war und hauptsächlich Tante Jetti für den Unterhalt der Familie sorgte, hatte sie in ihrer Ehe eindeutig die Hosen an. Meinen Vater amüsierte das: «Wenn Tante Jetti niest, darf Onkel Adolf gerade mal Gesundheit sagen.» Immerhin erholte sich Adolf allmählich von seiner Verwundung, das Augenlicht kehrte zurück, und bald konnte er wieder als Zwischenmeister arbeiten.

Meine beiden Großmütter waren sehr fromm. Beide führten einen koscheren Haushalt. Auch meine Mutter richtete sich noch eine Zeitlang nach den jüdischen Speisegesetzen, vor allem den Großeltern zuliebe, damit sie bei uns essen konnten.

Fleisch kaufte sie immer beim koscheren Fleischer, wo es teurer war, denn die Tiere waren auf komplizierte Weise nach den rabbinischen Vorschriften geschächtet worden. Mitte der zwanziger Jahre herrschte Inflation, und jeden Mittag kam der Laufbursche aus dem Geschäft meines Vaters zu uns nach Hause geradelt und brachte meiner Mutter etwas von dem bereits eingenommenen Geld, damit sie einkaufen gehen konnte. Am nächsten Tag wäre das Geld schon viel weniger wert gewesen. Meine Mutter lief dann sofort zum koscheren Fleischer, um Wurst oder Fleisch für den Abend zu besorgen.

Eines Tages stand sie im Geschäft und beobachtete, wie der Lieferwagen vor der Tür hielt und Fleisch auslud. Als sie nach Hause ging, sah sie denselben Lieferwagen eine Ecke weiter vor dem nichtkoscheren Fleischer halten. Meine Mutter war empört: «Wieso soll ich mehr zahlen, wenn das koschere Fleisch ohnehin direkt neben dem treifenen liegt?»