4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

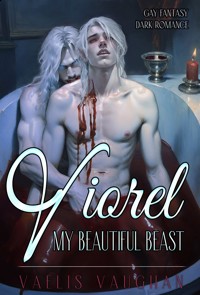

Viorel - My beautiful Beast Gay Fantasy / Dark Gay Romance Print 370 Seiten inkl. handgemalten Illustrationen Wie mag es sein, wenn man alles vergisst? Nicht als alter Mensch, dessen Zeit gekommen ist, sondern als junger, dynamischer Mann, der eigentlich mitten im Leben steht? Aufzuwachen und weder die Umgebung, in der man sich befindet, noch sich selbst zu erkennen, ist für die meisten Leute kaum vorstellbar. Vor allem, wenn das, was einem da im Spiegel entgegenblickt, nicht mehr menschlich zu sein scheint. Genau so ergeht es Viorel. Er weiß nicht einmal, ob das sein richtiger Name ist, aber der Mann, der ihn angeblich gerettet hat, nennt ihn so. Der Fremde behauptet, ein mächtiger Vampir zu sein, der ihn jedoch nicht als gleichberechtigten, romantischen Partner in die Welt der Untoten holte, sondern als seinen persönlichen Sklaven. Viorel scheint dazu verdammt, den dunklen Gelüsten seines Meisters zu dienen. Im Gegenzug erhält er das, was er zum Überleben braucht und eine verstörende Form der Zuneigung, wird aber auch grausam bestraft, wenn er sich respektlos verhält. Viorel lernt, sich unterzuordnen, doch im Gegensatz zu seinen Vorgängern wird er nicht zu einem willenlosen Sexspielzeug, das nur der Befriedigung seines Herrn dient, auch wenn er die Intimität mit ihm durchaus zu genießen beginnt. Der Drang nach Freiheit und die Sehnsucht nach seiner verlorenen Identität sowie den Menschen, die er zurückgelassen hat, quälen ihn, und so schmiedet er einen waghalsigen Plan. Wird es Viorel schaffen, seinem Schicksal zu entkommen, oder versinkt er in der dunklen Liebe seines Meisters? "Viorel - My beautiful Beast" ist eine mitreißende, heiße Geschichte voller Spannung, Herz und der verzweifelten Suche eines untoten Sklaven, der sich zurück ins Leben kämpft. Und ja, man mag es kaum glauben, aber die Geschichte hat ein Happy End!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

VIOREL

My beautiful Beast

Klappentext

Gay Fantasy / Dark Romance

Als Viorel in einer antiken, mit blutrotem Wasser gefüllten Badewanne erwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern. Sein Hals trägt plötzlich unerklärliche Male, seine Haut und seine Haare sind weiß wie Kreide und seine Augen brennen wie Feuer, sobald er ins Licht sieht. Doch das ist erst der Anfang seiner Odyssee. Er befindet sich in den Fängen eines mächtigen, narzisstischen Vampirs namens Laurean, der ihn jedoch nicht als gleichberechtigten, romantischen Gefährten für die Ewigkeit erschuf, sondern als seinen persönlichen Sklaven. Viorel muss erkennen, dass er zu einem Ghul gemacht wurde, einem Untoten der niedersten Klasse, dazu verdammt, auf ewig Laureans dunklen Begierden zu dienen. Im Gegenzug versorgt ihn sein Herr mit Fleisch und belohnt ihn mit Zuneigung, die Viorel auf fast beängstigende Weise zu genießen beginnt. Allerdings bestraft ihn Laurean auch aufs Härteste, sobald er sich respektlos verhält.

Viorel lernt zu gehorchen, aber im Gegensatz zu seinen Vorgängern wird er nicht zu einem willenlosen, notgeilen Spielzeug, dessen einziges Ziel es ist, seinen Herrn zu befriedigen. Inmitten seines Schattendaseins formen sich sein Wille zur Rebellion, sein Drang nach Freiheit und sein Wunsch, endlich herauszufinden, wer er war und wen er zurückließ. Kann es Viorel gelingen, seinem Schicksal zu entkommen, oder wird er sich in der finsteren Liebe seines Herrn verlieren und in der Dunkelheit versinken?

»Im Schatten seiner Ewigkeit« ist eine mitreißende, düstere Romantasy Geschichte voller Leidenschaft und Spannung, die sich um einen schwulen, kleinen Ghul und seinen erbitterten Kampf um Selbstbestimmung dreht.

Prolog

______________

Hörst du mich seufzen?

Ja, ich seufze, denn ich habe keine Ahnung, wie ich diese, meine Geschichte, erzählen soll. Und damit meine ich nicht, ob ich sie mit einem Haufen zweiter Konjunktive im Präteritum spicke oder lieber in der Gegenwartsform bleibe. Ich meine vielmehr, ob ich lügen und alles ein wenig romantisieren soll, wie die meisten meiner Art, oder ob ich die Leser mit der knallharten Wahrheit der Abgründe meiner Anfänge konfrontieren kann.

Eines sage ich gleich vorab: Ich wurde nicht als Vampir geboren.

Nein, halt, streich das. Niemand wird als Vampir geboren! Was ich meine, ist, dass ich nicht dafür bestimmt war, ein Vampir zu werden, als ich wiederauferstanden bin – insofern man diesen Begriff in dem Zusammenhang überhaupt benutzen darf, denn der hat ja schon irgendwie etwas Heiliges, und ich, als Untoter, bin genau das Gegenteil davon.

Na egal. Jedenfalls sollte ich nichts weiter als ein Diener sein. Ein Sexsklave und ein sich immer wieder selbstbefüllender Blutsack, den mein Meister nach Belieben leeren konnte, wenn ihm danach war.

Nein, ich war kein Vampir. Ich war ein lausiger, kleiner Ghul. Ein hübscher, zugegeben, aber trotzdem ein Untoter zweiter Klasse, ohne übersinnliche Fähigkeiten und monumentale Kräfte.

Oft habe ich mir vorgestellt, geradezu romantisch davon zu erzählen, wie ich meinen letzten Atemzug aushauchte, während mir der schönste Mann, den ich jemals gesehen hatte, mein Leben aus dem Hals saugte. Wie glücklich ich war, dass er ausgerechnet mich aus den Reihen der Unwürdigen auserwählte, wie er seinen dicken Schwanz immer wieder tief in mich presste und mit jedem Stoß einen weiteren Orgasmus heraufbeschwor, bis ich irgendwann das Bewusstsein verlor. Daraufhin könnte ich von dem belebenden Mondlicht schwärmen, das mir entgegenschien, als ich zum ersten Mal nach meiner Verwandlung die Augen öffnete. Von der befreiten Schönheit meines erregten, blassen Leibes, des malerisch roten Blutes auf meiner bläulich schimmernden Haut und von den Reißzähnen in meinem Mund, die eine animalische Gier heraufbeschworen, welche in den Armen meines neuen Lebensgefährten für die Ewigkeit befriedigt wurde.

Aber das wäre nicht die Wahrheit.

Die Verwandlung von einem lebenden Menschen in einen untoten Dämon hat nichts Romantisches! Ganz und gar nicht. Erstmal kratzt du einfach nur ab, mit allem, was dazu gehört! Sämtliche Gase und andere Inhalte deines verseuchten Körpers verlassen dich, wie Ratten das sinkende Schiff. Deine Haut entwässert sich, wird faltig und innerhalb weniger Minuten siehst du beschissener aus, als nach zwanzig Gläsern Schnaps mit Käsebrötchen. Du kotzt dir die Seele aus dem Leib und dann – »Dann wird man wunderschön, stark und anmutig?«, fragst du mich jetzt sicher und ich klatsche dir eine, ehe ich dich durchschüttle und anbrülle: Nein, verdammt!

Sich mit verseuchtem Blut zu infizieren ist nicht dasselbe, wie einen magischen Schönheitstrank zu saufen! Wie kommt ihr nur immer auf diesen Müll?

Ja, das Vampirvirus verändert einen optisch, weil es neben deinem Herzschlag noch etwas ganz anderes killt, nämlich dein Melanin! Aber wer vorher kacke aussah, sieht auch danach kacke aus, nur eben blasser! Dann bist du ein kalkweißer Haufen Kacke mit Reißzähnen. Glückwunsch!

Das einzig Gute an diesem Prozess ist, dass sich der Körper einmal vollständig von allem Ballast befreit! Das heißt, du hast den Durchfall der Verdammnis, kotzt, wie schon erwähnt, als hättest du zwanzig Tequila gesoffen, und aus deinen Hautporen pressen sich drei Tonnen Talgwürmer! Eine riesen Schweinerei ist das und was übrig bleibt, ist ein mutiertes Weißbrot mit scharfkantigem Überbiss.

Aber die meisten Menschen, die Bücher über schwule Vampire lesen, möchten nichts von solch unschönen Dingen wissen. Sie verschließen die Augen vor allem, was unangenehm sein könnte und Gummis darf es erst recht nicht geben! Oder gar Gleitgel! Wehe irgendein Typ wird gründlich gebuttert, ehe er den Monsterdödel seines Liebsten in den Arsch gehämmert kriegt! Wo kommen wir denn da hin? Das wäre ja viel zu realitätsnah! Immerhin ist das hier ein Fantasyroman und schnöde, weltliche Vaseline zerglitscht einem doch jeglichen Lesefluss!

Beachte ich nun all diese Vorlieben, müsste ich meine Geschichte ungefähr so beginnen:

Mein Leben als Aussätziger begann an einem regnerischen Samstagabend. Zusammen mit meiner Clique war ich, Naiv-Guy aka Opfer A., bereits durch einige Clubs gezogen, doch meine Gier nach Spaß und Alkohol schien noch lange nicht befriedigt. Es fehlte der Kick, ein heißer Kerl, um genau zu sein, eine Eroberung für die Nacht, der mich um einen Orgasmus reicher machen würde. Oder zwei.

Irgendwann gegen vier Uhr früh kamen meine Freunde am Ende ihrer Kraft und am Boden ihres Geldbeutels an, weshalb sie den Heimweg antraten. Ich hingegen spürte mit jeder Zelle meines Körpers, dass mir heute noch etwas Aufregendes passieren würde, das mein Leben verändern könnte. Ich wusste es einfach. Also verabschiedete ich mich von ihnen, um allein weiterzuziehen. Nicht ahnend, was mir geschehen und dass ich sie niemals wiedersehen würde, umarmte ich sie nicht einmal zum Abschied.

Erst streifte ich nur durch die Straßen der großen Stadt, suchend, rastlos. Doch dann, wie als hätte mich das Schicksal dorthin geführt, fand ich mich vor den Toren eines exklusiven Nachtclubs wieder, den ich niemals zuvor betreten hatte. Zum einen, weil jedes Getränk darin ein Vermögen kostete, zum anderen, weil man immer wieder mal Gerüchte hörte, dass dort zwielichtige Gestalten ein und aus gingen, die Menschen verschwinden ließen. Und das waren ganz sicher keine gandalfmäßigen Zauberer mit einem Häschen unter dem Spitzhut.

Jeder Vorsicht zum Trotz zog es mich in dieser Nacht wie an unsichtbaren Fäden zum Eingang eben dieses Clubs, und weil ich ein äußerst schnieker Sunnyboy war, ließen mich die Türsteher auch ohne zu zögern hinein. Durch einen dunklen Gang, gespickt mit sich beleckenden Paaren, erreichte ich den Darkfloor, wurde von feuchtwarmen Schweißschwaden tanzender Leiber und den schweren Beats der monumentalen Boxen umwabert, die aus der Ferne wie aufgestellte Särge aussahen. Ja, das ist sie, die Meisterleistung der Überleitung zu seinem Auftritt, denn in neunzig Prozent aller queeren Vampirromane hätte ich ihn in diesem Augenblick gesehen. Den Sohn der Finsternis, den Sauger des Grauens, den Schatten, der die Nacht durchflattert.

Nein verdammt, ich rede nicht von Darkwing Duck, sondern von dem Vampir ... aka Bösewicht B.!

Er, der natürlich aussah, als liefe er Werbung für das männliche Geschlecht, saß in einer VIP-Lounge für extrareiche High-Society-Arschlöcher. Flankiert von schönoperierten Frauen und Männern in knappen Fetisch-Klamotten, warf er mir einen eindeutig fickrigen Blick zu.

Ich, vom Anblick des breitschultrigen Hünen spitz wie Nachbars Lumpi, erwiderte diesen und zog beiläufig mein Shirt hoch, um mir die nasse Stirn abzutupfen und ihn mit meinem mühelos antrainierten Sixpack horny zu machen. Daraufhin erhob er sich deutlich erregt und stieg von seinem Podest herunter, um ein wollüstiges Tänzchen zu absolvieren. Anschließend orderte er mir einen Drink und verleitete mich an seinen Tisch.

Diese Variante endet zwangsläufig mit einem Biss in meine Hauptschlagader, was natürlich keine Sau um uns herum mitbekam. Entweder vor oder nach dem anschließenden Gefährten-fürs-Leben-Bums, erkannten wir, dass wir Seelenverwandte sind und nach einigen kleinen neckischen Höhen und Tiefen folgte schließlich ein langes gemeinsames Unleben ... bis uns irgendjemand bei einem abendlichen Einkaufsbummel die neueste Tageslichtlampe vorführte.

Ja, so oder zumindest ähnlich läuft es vermutlich in den meisten Vampirgeschichten ab.

Aber nicht in meiner.

Mein Vampir war ein narzisstischer Dreckspenner, der mir das untote Leben nach der Zwangsumwandlung zur Hölle machte! Zumindest zeitweise. Außerdem, wie bereits erwähnt, schlürfte er mich nicht auf dieselbe Stufe wie seinesgleichen, damit ich als gleichberechtigter Lebensgefährte an seiner Seite wandeln konnte. Oh nein.

Wie ich ihm denn nun wirklich begegnet bin, willst du wissen? Ob ich mich trotz allem zu ihm hingezogen fühlte? Ob ich mein Shirt anhob, um ihn zu bezirzen?

Keine Ahnung. Der Mistkerl hat mir das ganze Hirn weggelutscht, weshalb ich mein Gedächtnis verlor. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist der Morgen danach ... und der war maximal scheiße.

Also fang ich einfach damit an! Viel Spaß.

Kapitel 1

______________

Aus dem Nichts

Alles ist schwarz.

›Wo bin ich?‹

Rauschen durchzieht meinen Kopf. Erst gleichmäßig, wie ein breiter Fluss, dann wummernd, als würde jemand auf einer großen, dumpfen Trommel schlagen.

Meine Lunge brennt.

›Atmen ... ich muss atmen. Atmen!‹

Ich rucke hoch, durchbreche die Oberfläche einer Flüssigkeit, und sobald der erste Luftzug meine Lippen berührt, öffne ich den Mund und ziehe den rettenden Sauerstoff in meinen Körper. Sofort beginne ich zu husten und reiße gleichzeitig die Augen auf, doch da blendet mich derart stechendes Licht, dass ich sie gleich wieder zukneife.

Stöhnend ziehe ich meine steifen Arme hoch, um mich vor der Helligkeit abzuschirmen, doch der Schmerz sitzt in all meinen Gliedern, als hätte ich einen furchtbaren Muskelkater. Nein, schlimmer! Als hätte mich ein LKW überfahren. Und je mehr meine Sinne zurückkehren, desto deutlicher spüre ich auch das unangenehm kalte Wasser um mich herum.

›Was ist denn bloß passiert? ... Bin ich in der Badewanne eingeschlafen?‹

Ja, das muss es sein. Ich habe gebadet und bin dabei weggedöst, deshalb ist auch das Wasser so kalt. Kein Wunder, dass sich meine Beine und Arme so steif anfühlen.

›Hoffentlich werde ich nicht krank.‹

Schwerfällig lehne ich mich nach vorn, reibe mit den kalten Händen über mein Gesicht und bemerke einen sauermetallischen Geruch, der vom Wasser aufsteigt. Erneut versuche ich, mich umzuschauen, aber sobald ich meine Lider auch nur einen winzigen Spalt öffne, beißt sich das gleißend helle Licht in meine empfindlichen Sehnerven.

›Was ist denn nur los mit mir?‹

Dabei kommt mir eine Idee.

›Vielleicht hatte ich irgendwas Ätzendes am Körper, was jetzt im Wasser schwimmt. ... Ich sollte dringend meine Augen ausspülen.‹

Blind taste ich den Rand der Wanne ab. Er ist uneben und glitschig. Meine Finger fahren über zerbrochene Fliesen, klebrige Flecken und seltsame Erhöhungen, die sich wie Wachs anfühlen. Dann spüre ich plötzlich etwas Heißes und zucke zurück.

›Eine Kerze? ... Seit wann habe ich Kerzen im Bad?‹

Hatte ich überhaupt jemals welche? Ich kann mich nicht erinnern.

Ich taste mich erneut voran, diesmal etwas vorsichtiger, und finde endlich eine Armatur. Es ist ein einfacher Hahn mit altertümlichen Hebeln, ohne Schlauch und Brause. Es dauert eine Weile, bis ich herausgefunden habe, wie ich das Wasser warm bekomme, denn erst rumpelt es nur in den Leitungen und dann schießt es kalt heraus. Irgendwann erwärmt es sich jedoch und tut meinen daruntergehaltenen Händen unglaublich gut.

Ich halte beide wie eine Schüssel in den plätschernden Strahl, den man kaum als solchen betiteln kann, und schippe mir das aufgefangene Nass ins Gesicht. Dies wiederhole ich mehrere Male, aber sobald ich versuche, die Augen zu öffnen, brennen sie erneut wie Feuer.

›Fuck! Was ist denn das bloß? Hab ich Pfefferspray abbekommen?‹

Langsam bekomme ich wirklich Angst. Vor allem, weil ich mich nicht erinnern kann, auf irgendeiner Demo gewesen zu sein, auf einem Konzert oder sonst irgendwas in der Art, wo ich in einen Polizeieinsatz geraten sein könnte. Genau genommen weiß ich nicht mal, wie ich nach Hause gekommen bin.

›Bin ich überhaupt zu Hause?‹

Mir fällt die Kerze wieder ein. Kurzerhand lehne ich mich in ihre Richtung und puste. Das rote Glimmen vor meinen geschlossenen Lidern erlischt und ich wage es, erneut zu blinzeln.

Es funktioniert. Als hätte ich nie irgendwelche Probleme gehabt, kann ich mich ohne Schmerzen umschauen, und obwohl nur das fahle Licht des Vollmondes durch die drei schmalen, hohen, halbrunden Fenster hereinscheint, sehe ich sogar überraschend klar.

›Ein Glück. Also lag es gar nicht an meinen Augen ... aber wie kann eine einzelne Kerze so blenden?‹

Sie sieht ganz normal aus. Eine rote, halb abgebrannte Stumpenkerze auf einem Unterteller aus schwarzem Holz, deren Wachs bis über den Wannenrand gelaufen ist. Daneben steht ein kleines Gefäß aus Metall und so langsam schwenkt mein Fokus auch auf entferntere Dinge, wie ein rotfleckiges, halb zerfleddertes Handtuch, einen alten Waschtisch mit Spiegel und eine Toilette.

Der Boden ist mit weißen Fliesen ausgelegt, die vom Zahn der Zeit gezeichnet sind. Risse und Flecken durchziehen sie, einige fehlen sogar, und auch der Fugenmörtel hat sich in vielen Bereichen gelöst. Ihre Oberfläche ist von einem schmutzigen Film überzogen, einer Mischung aus schmierigen Flüssigkeiten und Staub.

Im krassen Kontrast dazu stehen die Wände, welche bis zur Decke mit dunklen Holzvertäfelungen bedeckt sind. Ein alter, schwerer Spiegel, umgeben mit einem hölzernen Barockrahmen, der seinen Glanz längst verloren hat, steht leicht schräg auf einem abgenutzten Waschbecken, das von einer rostigen Wasserhahnarmatur bedient wird.

Über mir hängt ein staubiger Kronleuchter von der Decke, eingewebt in große Spinnennetze, die zum Glück verlassen scheinen. Seine Kerzenhalter sind leer, nur ein paar grauweiße Wachsreste kleben noch daran.

Trotz der weißen Fliesen verleiht der vernachlässigte Zustand dem Badezimmer einen düsteren, unheimlichen Charakter, der wunderbar zur Atmosphäre einer alten Geistervilla passen würde.

Je länger ich mich in diesem beinahe antiquierten Raum umschaue, desto mulmiger wird mir.

›Wo bin ich hier nur?‹

Mein Hals fühlt sich furchtbar trocken an und da ich vermute, dass in dem Metallgefäß etwas zu trinken ist, greife ich danach, doch sobald ich meinen Arm sehe, halte ich inne.

›Ist ... ist das ... meiner?‹

Dieser Moment hat etwas Unwirkliches. Ich erkenne eindeutig, dass dieses bläulich-blasse Körperteil mit der schlanken Hand und den langen Fingern, die in krallenartigen, weißen Nägeln enden, mit mir verwachsen ist, aber es wirkt, als wäre es meilenweit entfernt. Verwirrt schaue ich an mir herunter und erstarre, denn nicht nur mein Arm ist derart kreidebleich, sondern auch der Rest meines Körpers.

Und das ist noch nicht mal das Schlimmste.

›Das Wasser ... warum ... ist das so rot?‹

Ein Schauer der Angst erfasst mich. Vor allem, als ich die Flüssigkeit zwischen meinen Fingern verreibe und spüre, wie glitschig sie ist.

›Ist ... ist das Blut? Mein Blut?‹

»Nein ... nein, nein, nein«, ächze ich hervor und taste mich hektisch ab. »Das kann doch unmöglich sein!?«

›Hab ich mich geschnitten? Bin ich deshalb so bleich? Oder ... Scheiße! Wurden mir irgendwelche Organe entnommen?‹

Panik steigt in mir auf. Schwerfällig stütze ich mich mit den schmerzenden Beinen hoch, bis mein Hintern auf den Wannenrand rutscht, sehe zu, wie die roten Rinnsale an meinem Körper herunterlaufen und Schlieren hinterlassen, aber selbst nach intensiver Suche kann ich keine Wunden entdecken, weder offen, noch vernäht.

»Es geht mir gut«, versuche ich mich zu beruhigen und gleichzeitig meine hektische Atmung in den Griff zu kriegen. »Alles gut, alles gut!«

Plötzlich bemerke ich mit den Füßen, dass da etwas auf dem Boden der Wanne schwimmt, das wie Fasern einer Pflanze aussieht, wobei mir eine Erklärung in den Sinn kommt.

›Natürlich! Da ist irgendein roter Badeölzusatz mit Kräutern drin! Ja, das muss es sein! Deshalb ist es auch so schmierig!‹

Mein Blick schwenkt zum Fenster, hinter dem alles schwarz ist, als wäre dort nichts außer Wildnis. Doch der Himmel leuchtet hell.

›Und ... und meine Haut ... die erscheint nur so blass, weil das Licht des Vollmondes blau ist!‹

Ich atme erleichtert auf und reibe mir mit beiden Händen über die Stirn. Fast möchte ich lachen.

›Gott ... Wie kann man nur so paranoid sein?‹

Wahrscheinlich war ich auf einem Konzert und hab mich dort so hart besoffen, dass ich irgendwann umgekippt bin und mich vollgekotzt hab. Der Filmriss passt auf jeden Fall dazu und die Kopfschmerzen auch. Selbst, warum ich in einer Wanne aufwache, erklärt sich dadurch.

Irgendeiner meiner Kumpel wird mich mit zu sich genommen und in seine Wanne gesteckt haben, weil ich bis obenhin vollgeschlotzt war. Gegen den Geruch hat er das Duftöl ins Wasser gekippt und mich darin einweichen lassen. Jetzt wäscht er gerade meine Klamotten und vergisst dabei die Zeit, oder ist selbst eingepennt, was wohl wahrscheinlicher ist, wenn man die Temperatur des Wassers bedenkt.

›Kann ich ja froh sein, dass ich nicht abgesoffen bin.‹

Ich lasse die Hände sinken und mustere erneut die komische Kerze, doch ehe ich darüber nachdenken kann, welcher meiner Freunde ein Kerzentyp ist, bemerke ich diesen dumpfen Schmerz erneut, der sich von unten in meinen Rücken zieht.

›Hatte ich etwa ...?‹

Perplex lehne ich mich vor und stütze mich am gegenüberliegenden Wannenrand ab, fahre mit der freien Hand zwischen meine Pobacken und taste nach meinem Rektum. Es ist geschwollen, heiß und puckert malträtiert.

›Ja. Ich hatte Sex ... und zwar keinen von der Sorte sachte und rücksichtsvoll!‹

Aber das kann auch passiert sein, bevor ich zu saufen angefangen habe, zum Beispiel, wenn der Typ so mies im Bett war, dass ich frustriert abgebrochen habe. Wer weiß. Möglicherweise hat er mir als Entschädigung einen ausgegeben. Oder zwei. Oder drei. Und mir K.O.-Tropfen in den Drink gemischt, um mich anschließend mit zu sich nach Hause nehmen zu können.

Meine Panik flammt erneut auf und sofort schreien mir all meine Sinne zu: Hau ab!

Hektischer als ich sollte, schwinge ich zurück, wuchte mich mit letzter Kraft hoch und steige mit zitternden Beinen aus dem Wasser, doch das rächt sich. Sofort dreht sich alles um mich herum, mir wird furchtbar schlecht und ich sinke mit den Knien auf den harten Fliesenboden. Mein Magen verkrampft sich. Gerade so schaffe ich es noch, den Kopf über den Rand der Wanne zu halten, ehe ich mich übergebe. Roter klumpiger Brei schießt aus mir heraus und für einen Moment habe ich das Gefühl, als würde ich meine eigenen Gedärme erbrechen. Es riecht furchtbar rostig und schmeckt bitter, doch erst nach dem vierten Schwall wird mein Würgereflex endlich weniger.

Wie ein nasser Lappen hänge ich über der Kante. Sehe kraftlos röchelnd dabei zu, wie sich das, was gerade aus mir herauskam, im Wasser auflöst und es noch dunkler rot färbt. War wohl nicht das erste Mal.

›Von wegen Badeöl ... wahrscheinlich hab ich mich schon mehrmals übergeben. Ich wurde vergiftet. Garantiert!‹

Deutlich vorsichtiger löse ich mich nun, krauche über die kaputten, verklebten Fliesen und schneide mich auch noch an einer von ihnen.

»Aah! Scheiße!«, stöhne ich auf, ziehe die Hand hoch, auf der sich eine streichholzlange Linie abzeichnet und sehe, wie mein Blut daraus hervorläuft.

›Wenn sich der Schnitt infiziert, bin ich geliefert!‹

Ich muss aufstehen und schnellstens in ein Krankenhaus. Das Letzte, was ich nach der Nummer hier brauche, ist eine Tetanusinfektion, zusammen mit einer Lungenentzündung, einer Vergiftung und am besten noch HIV, weil mich der Typ ohne Gummi gevögelt hat, als ich bewusstlos war.

Ich bemerke einen Stuhl in meiner Reichweite, ziehe ihn zu mir, was ein unangenehmes knarzendes Geräusch hervorbringt, aber dann kann ich mich mit dem Unterarm auf dessen Sitzfläche stützen und mich langsam hochhieven.

Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich endlich darauf sitze, aber sobald ich es geschafft habe, wird mir erneut schwindelig. Ich schließe die Augen, stütze meinen Kopf in die Hände und warte einen Moment in der angenehmen Dunkelheit, bis sich das Karussell um mich herum zu drehen aufhört.

Irgendwann reibe ich mir über die Augen, öffne sie wieder und im selben Augenblick fällt mir etwas auf. Verwirrt sehe ich erst auf meine linke Hand, dann auf die Rechte.

›Wo ist der Schnitt? Ich hab mich doch gerade eben geschnitten?‹

Völlig irritiert suche ich nach dem Blut auf dem Boden und zucke zusammen, als ich an dessen Stelle nur noch tiefschwarze Schlieren auf den Fliesen entdecke, die wie Teer aussehen.

›Aber das kann doch nicht sein! Wie ist das möglich?‹

Langsam hieve ich mich mit den Unterarmen auf dem Waschbecken hoch, um mich erneut hinzustellen, doch dabei sackt mir das Blut in die Beine und mir wird schon wieder schwindelig. Ich muss die Augen zusammenkneifen, mich festhalten, um nicht umzukippen, bewusst atmen, und trotzdem dauert es eine halbe Ewigkeit, bis ich wieder halbwegs klar sehen kann.

Stöhnend schaue ich schließlich hoch und schreie zeitgleich entsetzt auf, denn ein bleiches, blutverschmiertes Monster mit nassen, grauen Haaren, spitzen Ohren und feuerroten Augen starrt mir entgegen!

Vor Schreck lasse ich das Waschbecken los, wanke nach hinten, bis meine Kniekehlen an die Kante der Wanne schlagen, über die ich stolpere. Den Halt verlierend klatsche ich mit dem nackten Arsch darauf und kralle mich fest, ohne die fahle Kreatur, die noch immer über den Rand des Waschbeckens starrt, aus den Augen zu lassen.

»Was ... was bist du?«, krächze ich verstört hervor, bis ich bemerke, dass diese leichenartige Gestalt all meine Bewegungen imitiert, selbst die meiner Lippen.

›Warte ... das ... ist das ... mein Spiegelbild?‹

Abermals beginne ich zu zittern, stehe wankend auf, tapse wie gebannt näher an das Waschbecken heran und mein Gegenüber klont dabei all meine Bewegungen so exakt, dass kein Zweifel offenbleibt.

›Aber das bin nicht ich! So sehe ich nicht aus! Ich bin kein solches ... Scheusal! Oder doch?‹

Krampfhaft versuche ich, mich an mein Gesicht zu erinnern. Welche Haarfarbe und welche Augenfarbe ich habe, aber nicht nur ich selbst, sondern jeder Mensch, den ich in meinen Gedanken habe, ist verschwommen, stumm und grau.

Plötzlich bemerke ich zwei seltsame Unebenheiten an meinem blutverklebten Hals.

›Sind das Einstichlöcher?‹

Nein. Es sieht eher aus, als wären zwei fette Maden aus meiner Haut gekrochen und hätten nichts als leere, offenklaffende Poren hinterlassen, die inzwischen ausgetrocknet sind.

»Das ist ein Alptraum. Ein furchtbarer Alptraum«,sage ich mir immer wieder, denn es gibt einfach keine logische Erklärung für die Dinge, die hier geschehen. Ich kneife mich sogar, um endlich aufzuwachen, aber es passiert nichts. Also entweder hatte ich einen Unfall und liege in einem künstlichen Koma, oder das hier ist bittere Realität, auch wenn ich sie mir nicht erklären kann.

Mein Blick fällt auf meine rot verschmierten Hände und anschließend auf die versiffte Badewanne.

›Ich werde schon noch herausfinden, was hier vor sich geht, aber erst mal muss ich das ganze Blut von meinem Körper bekommen und mir etwas zum Anziehen suchen, damit ich von hier verschwinden kann!‹

Ich versuche, mich zu beruhigen, doch es kostet mich einiges an Überwindung, ein weiteres Mal in die rote Brühe zu fassen, in die ich mich ja kurz zuvor auch noch übergeben habe. Doch bevor ich mich waschen kann, muss ich all den Dreck herauslassen, der darin schwimmt. Glücklicherweise finde ich zügig die feingliedrige Kette, die an der Emaillewand befestigt ist und an deren Ende der Stöpsel hängt. Mit einem Ruck ziehe ich ihn heraus und sehe der schmierig-flüssigen Masse zu, wie sie in dem beinahe faustgroßen Abfluss verschwindet, der ganz sicher nicht unbeabsichtigt keinerlei Siebeinsatz hat.

Kurzerhand suche ich nach etwas, mit dem ich mich abseifen kann, denn die Klumpen in meinen Haaren bekomme ich sicher nicht nur mit reinem Wasser heraus. Ich finde jedoch nur eine einfache Handseife sowie einen Schwamm in einer Messingschale auf dem Waschbecken, aber auch damit sollte es gehen. Mit diesen Utensilien steige ich zurück in die Wanne. Noch einmal schaue ich mich um und entdecke ein Schöpfgefäß aus Holz, das wie eine Schüssel mit einem Henkel aussieht. In Ermangelung einer Duschbrause nehme und fülle ich es mit warmem, klarem Wasser, um es mir über den Kopf zu gießen, ehe ich meine Haare und meinen Körper einschäume. Den Stöpsel belasse ich dabei auf der Ablage, denn ich habe keine große Intention, erneut hier zu baden.

Die Schrubberei tut unheimlich gut.

Der Schaum löst all die verkrusteten Stellen auf meiner Haut und ein halbwegs angenehmer Duft nach Rosen und Opium breitet sich aus.

Ich scheuere mit dem Schwamm über meine Hände, mustere dabei die Stelle, an der kurz zuvor noch ein eindeutiger Schnitt war, aber es ist nicht mal eine Narbe zu sehen.

›Das ist doch verrückt. Komplett verrückt!‹

Anschließend fahre ich mit den eingeschäumten Fingern durch meine verkleisterten Strähnen, löse sie und massiere die Seife auf meiner Kopfhaut ein.

Sobald ich auch den Rest meines Körpers abgeschrubbt habe und mich wieder halbwegs sauber fühle, spüle ich mich mithilfe der zweckentfremdeten Bettpfanne ab, drücke mir das Wasser aus den schulterlangen Haaren, schüttle sie und steige aus dem Kübel.

Auf dem Weg zum Waschbecken bemerke ich, dass ich mich bereits deutlich sicherer bewege. Noch vor wenigen Minuten hatte ich das Gefühl, ich müsste sterben, und nun ist von dieser Todesangst nichts weiter übrig als etwas Restschwindel. Ein kurzer Blick in den Spiegel dämpft jedoch meine Freude. Ja, ich fühle mich stabiler, aber mein Aussehen hat sich kaum gebessert.

›Na ja, zumindest sehe ich nicht mehr aus wie eine bekiffte Version von Gollum, den man mit benutzten Tampons beworfen hat.‹

Plötzlich kommt mir eine rettende Erklärung in den Sinn, die angesichts dessen, dass es sich bei den Dingen, die ich sehe, um die Realität handeln könnte, geradezu erleichternd anfühlt.

›Ich habe Wahnvorstellungen!Ja, das ist es. Mein bizarres Aussehen, die Wunden, diese gespenstische Umgebung ... das sind nichts als Halluzinationen! Irgendwer wird mir Drogen verabreicht haben oder ... einen Schlag auf den Kopf! Aber nichts von alldem ist echt! ... Oder zumindest nicht alles.‹

Was auch immer der Auslöser war, ich muss in ein Krankenhaus, und zwar dringend! Die Ärzte dort werden schon herausfinden, was mit mir los ist!

Erneut sehe ich mich um, greife an die mit Grünspan überzogenen Bronzegriffe eines schmalen Schrankes, der in der Ecke steht, und finde einen Stapel grauschwarzer, ausgeblichener Handtücher. Eines davon, das größte, binde ich mir um die Hüften, ein zweites hänge ich mir wie ein Cape über die Schultern, dann tapse ich mit bleiernen Füßen zur Tür.

Kapitel 2

______________

Der Herr des Hauses

Meine Hand zittert, als ich die Klinke berühre, also atme ich einmal tief durch und versuche, mich zu beruhigen.

›Ich schaffe das‹, spreche ich mir in Gedanken Mut zu, als ich bemerke, wie sich mein gesamter Arm verkrampft. ›Ich finde einen Weg hier raus und dann laufe ich auf direktem Wege zur nächsten Hauptstraße! Selbst wenn ich mitten in der Pampa bin, irgendwer wird schon vorbeikommen und mich in die Notaufnahme mitnehmen.‹

Vorsichtig drücke ich den Griff nach unten und öffne die knarzende alte Holztür einen Spalt breit, doch dahinter ist es so dunkel, dass ich kaum etwas erkennen kann. Erst, als ich mich weit durch den Rahmen lehne, entdecke ich einen düsteren, elendig langen Korridor ohne Fenster, dafür mit mehreren Türen.

Ganz hinten, kurz vor einem geschwungenen Treppengeländer, befindet sich ein alter Lüster an der Wand, auf dem eine einzelne Kerze brennt. Ihr Schein wirft beklemmende Schatten auf die schweren, dunklen Holzverkleidungen, die auch hier Wände und Decke überziehen. Der Holzboden wird von einem braun-rot gemusterten Teppichläufer überzogen, der, genau wie alles andere hier, geradewegs aus einem Museum stammen könnte. Oder aus einem Horror-Filmset!

Zaghaft setze ich einen Fuß vor den nächsten und fühle die rauen Teppichfasern unter meinen Füßen, die so dünn und abgelaufen sind, dass sich selbst die Kanten der morschen Dielen hindurchdrücken. Ich bete, dass sich keine der Türen öffnet oder mich sonst irgendwer hören kann, weshalb ich mich so leise es nur irgendwie geht durch den Flur bewege.

Je näher ich dem Schein der Kerze komme, desto mehr kneife ich die Augen zusammen. Gut zehn Schritte entfernt muss ich zusätzlich die Hand vor mein Gesicht halten, um diese stechende Helligkeit ertragen zu können.

Die schmale Wendeltreppe führt ausschließlich nach unten, offenbar bin ich also ganz oben im Haus, und sobald ich meinen Fuß auf die erste Stufe setze, knarzt diese unheilvoll.

Ich halte die Luft an und horche angespannt.

›Nein, nichts! Alles gut!‹ Obwohl angesichts der Kerzen ja noch irgendjemand in diesem Haus sein muss, höre ich keine Geräusche, die ein Lebenszeichen verraten. ›Offenbar habe ich Glück und die Bewohner schlafen alle.‹

Ich gehe weiter, passiere die erste Etage, die genauso dunkel ist wie die darüber, und kralle mich angstverzerrt an dem ebenso morschen Geländer fest. Bei jedem Knarzen, das diese verfluchte Treppe von sich gibt, zucke ich zusammen, doch ich halte nicht eher an, bis ich auf der letzten Stufe im Erdgeschoss angekommen bin.

Als ich um die Ecke laufe, hallen meine plumpen, patschenden Schritte von den kahlen, hohen Wänden wider, bis ich abrupt stoppe.

»Alter Schwede«, keuche ich hervor, ehe ich weiterlaufe und mich erstaunt umsehe.

Vor mir erstreckt sich ein riesiges Foyer, dessen Mitte eine opulente Y-förmige Haupttreppe bildet. Ein prächtiger, exorbitant großer Kronleuchter thront darüber, doch auch in ihm fehlen bereits einige Kristallanhänger. Das dunkle Holz, welches hier offenbar alle Innenwände verkleidet, zieht sich neben den Treppen gute sechs Meter hoch. Der Boden ist von einem runden mottenzerfressenen Teppich bedeckt und einige Spiegel reflektieren das schwache Licht weiterer Kerzen, die in verzierten Haltern auf antiken Konsolentischen stehen.

Jetzt bin ich mir zu einhundert Prozent sicher, dass ich mich in einer alten, gotischen Villa befinde. Einem Ort, der von der Zeit vergessen wurde, einst stolz und majestätisch, ohne Frage, aber inzwischen von Verfall und Dunkelheit gezeichnet.

Mein Blick fällt auf den Eingangsbereich, welcher von einer schweren, hölzernen Pforte mit massiven Eisenbeschlägen bewacht wird. Sobald ich mich an den brennenden Lichtquellen vorbeigequält habe, betätige ich die Klinke, doch egal wie fest ich daran rucke und ziehe, der Weg in die Freiheit bleibt verschlossen.

›Vielleicht liegt der Schlüssel in einer der Anrichten!‹, versuche ich meine Hoffnung aufrechtzuerhalten, doch leider ist mir das Schicksal nicht gewogen.

Ich durchsuche die Kleiderschränke, die Kommoden, jedes Schubfach, jede noch so kleine Schale und Dekotruhe, die auf den Ablageflächen steht, doch einen Schlüssel finde ich nicht. Alles, was ich entdecke, sind ein paar muffige Hausschuhe, Stiefel und Mäntel, von denen ich mir einen aus schwarzem Wildleder herausnehme und überziehe, um nicht mehr in Handtücher gewickelt umherlaufen zu müssen. Sobald ich ihn zuknöpfe, bemerke ich einen seltsamen Geruch, der mir bekannt vorkommt. Eine Mischung aus Rauch, Alkohol und einem ganz speziellen Parfum, das ich im Moment nicht zuordnen kann, aber es bewirkt, dass mein Herz schneller schlägt. Davon abgesehen habe ich gerade ganz andere Sorgen.

›Konzentriere dich lieber darauf, wie du hier wieder rauskommst‹, fluche ich innerlich, wobei mir die schmalen, hohen Fenster auffallen, die sich neben dem Ankleidebereich befinden. Hastig schlüpfe ich noch in ein paar gefütterte Stiefel, die mir zwar zu groß sind, aber sobald ich sie knalleng um den Unterschenkel geschnürt habe, geht es einigermaßen. Damit laufe ich auf die Fenster zu, erkenne jedoch, dass sie keine Griffe zum Öffnen haben.

Trotzdem schaue ich durch sie hindurch auf einen mit Moos überwucherten Platz mit einem ausgetrockneten Brunnen, hinter dem ein breiter Weg zu einem imposanten efeuumschlungenen Zauntor führt.

Einen Moment überlege ich, mir einfach einen der Hocker zu holen, die neben dem Schuhschrank stehen, und mit diesem die Scheibe einzuschlagen, aber vor dieser Art der brachialen Gewalt habe ich dann doch noch Hemmungen.

Immerhin kann es ja sein, dass mir der Hausherr oder die Hausherrin nur helfen wollte. Ich bin unverletzt, wie auch immer das geht, außerdem war ich nicht gefesselt oder sonst irgendwie eingesperrt, und wer mich zuletzt so rüde gefickt hat, weiß ich ja nicht. Wenn hier also ein alter Herr oder eine alte Dame mit einem Butler lebt, die mich zufällig gefunden haben, verdanke ich ihnen vielleicht sogar mein Leben. In diesem Fall wäre es äußerst mies, ihre denkmalgeschützten Fenster einzuschlagen, nur weil sie ihre Haustür abgeschlossen haben. Andererseits: Wieso hätte mich jemand, der mir helfen will, in einer Wanne mit kaltem, verschmiertem Wasser liegengelassen, statt mich in ein warmes Bett zu stecken? Das ergibt leider wenig Sinn.

›Scheiß drauf! Ich hole jetzt diesen verfluchten Hocker‹, beschließe ich, haste zurück und schnappe ihn mir. ›Kaputtes Glas kann man erstatten, aber mein Leben ist unbezahl-‹

»Ich würde das nicht tun, wenn ich du wäre!«

Erschrocken zucke ich zusammen und wirble herum. Die zarte, beinahe brüchige Stimme gehört zu einer ebenso zerbrechlich wirkenden, jungen Frau mit langen, nahezu silbrig schimmernden Haaren. Spärlich mit einem weißen, bodenlangen Nachthemd aus Seide bekleidet, steht sie gute zehn Schritte entfernt vor mir, schaut jedoch zu Boden, fast als würde sie sich vor mir fürchten?

»Bitte, stell das wieder hin«, sagt sie leise und ich folge ihrem Wunsch beschämt.

»Ja, ähm, natürlich! Bitte entschuldige ... ich ... ich bin nur in Panik geraten, weil die Haustür abgeschlossen ist und -«

»Lässt du etwa deine Tür in der Nacht offenstehen, sodass jeder Fremde hereinkommen kann?«, unterbricht sie mich und kehrt mir bereits den Rücken zu.

»Nein«, antworte ich verlegen, obwohl ich mich nicht mal daran erinnern kann, ob ich überhaupt eine Tür besitze. »Wer bist du?«, frage ich anschließend und folge ihr, denn sie läuft einfach hüftschwingend die breite Treppe hoch, wobei mir das weiße Seidenband auffällt, welches ihr Nachthemd auf Taillenhöhe mit einer Schleife zusammenhält.

»Daciana«, nennt sie melodisch ihren Namen. »Aber du kannst mich Dacia nennen.« Ich bemerke, wie das Mondlicht durch die großen Fenster in der Mitte der monumentalen Treppe durch den dünnen Stoff ihres Kleides schimmert. Es entblößt die Umrisse ihrer schlanken Beine und auch die ihres Schambereichs, was mir einen weiteren Anflug von Verlegenheit durch den Körper schickt. Gleichzeitig bemerke ich, dass der Anblick keinerlei Höhenflüge in meiner südlichen Mitte auslöst. Offenbar erinnere ich mich also zumindest dahingehend richtig, dass ich nicht auf Frauen stehe.

»Ähm ... ich scheine an partiellem Gedächtnisverlust zu leiden«, lenke ich mich von dem Anblick ab und stammle direkt weiter. »Wie ... wie bin ich denn hierhergekommen? Hast du mich hergebracht?«

»Nein«, sagt sie ruhig und schwenkt in den Westflügel des Anwesens ein. »Laurean war es.«

Ich stocke kurz, denn bei diesem Namen klingelt etwas in meinem Hinterkopf, fast als würde ich ihn kennen, nur weiß ich nicht woher. »Laurean?«, hake ich nach und gehe zögerlich weiter.

»Ja«, sagt sie und betritt einen Korridor, der mit mehreren angezündeten Kerzenleuchtern ausgestattet ist, sehr zum Leidwesen meiner überreizten Augen. »Graf Laurean van Dragoi ist der Herr dieses Hauses. Er war es, der dich gerettet hat. Du solltest dich bei ihm bedanken.«

»O-Okay ...« Ich schlucke schwer und kann auch nicht sagen warum, doch bei dem Namen dieses Mannes läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter. Aber wenn er mich gerettet hat, kann er ja kein allzu schlechter Kerl sein und sie sieht auch nicht aus, als wäre sie unfreiwillig hier. Ganz im Gegenteil.

›Ob sie seine Ehefrau ist? Nein, vermutlich seine Tochter oder Enkeltochter. Der Hausherr einer solchen Villa wird ja wohl kaum in ihrem Alter sein. Es sei denn, er hat früh geerbt. Aber sein eigen Fleisch und Blut würde niemand so freizügig herumlaufen lassen! Wahrscheinlich doch eher eine Geliebte ...‹

In jedem Fall scheint diese Dacia eine leicht exhibitionistische Ader zu haben.

»Wir sind da.« Sie hält vor der letzten Tür des langen Ganges, die mir etwas höher und breiter erscheint als die, die ich bisher gesehen habe. Von der Eingangspforte abgesehen. »Ich kündige dich an, du wartest hier«, sagt sie, ohne sich umzudrehen und ich frage mich langsam, ob sie es nicht erträgt, mir in die Augen zu schauen. Aber nachdem was ich im Spiegel gesehen habe, würde mich das nicht einmal wundern. »Ach ja, tu dir selbst einen Gefallen und verhalte dich achtungsvoll«, rät sie mir noch. »Sprich ihn ehrfürchtig an und wenn er dich um etwas bittet, tu es, ohne nachzufragen. Alles andere wäre respektlos.«

Ehe ich nachhaken kann, was sie damit meint, klopft sie auch schon, indem sie einen Eisenring dreimal gegen eine darunter befindliche Metallplatte schlägt. Das Knallen schmerzt in meinen Ohren, die ich mir augenblicklich zuhalte und erst wieder freigebe, als sie den Ring loslässt.

»Ja?«, ertönt eine tiefe Stimme aus dem Inneren des Raumes und Dacia öffnet die Tür, um durch den Spalt zu schauen. Ich bleibe zurück.

»Er ist wach«, antwortet sie zum ersten Mal in einer etwas lauteren Tonlage und ich frage mich einen Moment, ob der Mann bereits schwerhörig ist.

»Jetzt schon?«, fragt der Hausherr verdutzt, was beinahe klingt, als würde es nicht in seinen Zeitplan passen. »Eigentlich bin ich gerade mit etwas anderem beschäftigt, aber gut. Schick ihn rein.«

»Sehr wohl, Herr.« Ich sehe, wie Dacia nickt und sich zurückzieht. So altbacken, wie sie mit ihm spricht und ihn anredet, scheint sie jedoch weder mit ihm liiert noch verwandt zu sein, aber für ein Zimmermädchen läuft sie nun wirklich zu freizügig herum.

›Ah, ich weiß! Dieser Graf ist garantiert so ein alter perverser Sack wie Hugh Heffner und das hier ist eine Art Playboy-Villa im Frankenstein-Stil!‹

»Du darfst nun hinein«, sagt Dacia leise und hält mir die Tür auf, schaut jedoch immer noch zu Boden, was jetzt mehr devot als bestürzt wirkt. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass sie doch nicht so ganz freiwillig hier ist.

Ich betrete ein altes Arbeitszimmer, muss mir jedoch sofort die Hand vors Gesicht halten, denn es ist erleuchtet von mindestens zwanzig Kerzen, die in zahlreichen verzierten Ständern platziert sind. Daher bleibe ich auch direkt vor der Tür stehen und gehe nicht näher heran.

In der Mitte des Raumes sitzt ein grauhaariger Mann. Da ich die Augen zusammenkneifen muss, erkenne ich nicht allzu viel von ihm, aber ich bemerke, dass er über einem massiven, viktorianischen Schreibtisch lehnt und immer wieder eine verschnörkelte Feder in ein Tintenfass taucht.

»Komm näher«, raunt er mir plötzlich zu, ohne aufzuschauen. Blickkontakt scheint in diesem Haus generell verpönt zu sein.

Entgegen Dacias Hinweis folge ich seiner Aufforderung nicht und bleibe stehen. »Bitte entschuldigen Sie, aber ... ähm ... das Licht brennt furchtbar in meinen Augen«, rechtfertige ich mein Handeln, denn ich bemerke, wie sie immer mehr zu tränen anfangen. In diesem Moment hebt mein Gegenüber jedoch den Kopf.

»Du kannst noch etwas sehen?« Er klingt ehrlich verwundert und irgendwie wirkt seine Stimme jetzt doch jünger, als ich anfangs dachte.

»Äh ... ja?« Wieso auch nicht? Oder will er etwa, dass ich nichts mehr sehe? Fast klingt es so. »Ich befürchte, ich hab Pfefferspray abbekommen ... oder was anderes in der Art. Außerdem ist mir schwindelig und übel. Vorhin musste ich mich übergeben. Ich glaube, ich sollte dringend in ein Krankenhaus.«

»Die können dir auch nicht mehr helfen«, raunt mir der schwarz gekleidete Hausherr lapidar zu, steht auf, geht bedächtig um den wuchtigen Tisch herum und kommt über den opulenten Teppich auf mich zu, wobei ich bemerke, dass er viel größer ist, als ich dachte.

›Scheiße, der Kerl ist riesig!‹

Und nicht nur das. Er hat das Kreuz eines russischen Holzfällers und dazu die passenden Arme, welche das eng anliegende Hemd, das er trägt, zum Bersten spannen. Selbst seine muskulösen Beine, die in einer schwarzen Lederhose stecken, haben mindestens den doppelten Umfang wie meine!

Ich weiche zurück, bis mein Rücken an die geschlossene Tür hinter mir stößt, doch der Hüne bleibt erst stehen, als ich seinen kalten Atem auf meinem Gesicht spüre.

»Sieh mich an«, grollt er zu mir herunter und greift einfach an mein Kinn, das er anhebt. Glücklicherweise schirmt er mit seinem massiven Körper auch das Licht der Kerzen ab, weshalb es mir wieder leichter fällt, sie zu öffnen. Ich nehme den Arm herunter, spüre, wie ich zittere und schaue auf, geradewegs in eisblaue Augen, die unheimlich kalt wirken, obwohl er lächelt. Beinahe unmenschlich schimmern sie im fahlen Licht des Mondes, der durch die seitlichen Fenster scheint, und geben seinem auffallend symmetrischen, fast schon statuenhaften Gesicht einen Hauch von Raubtier.

Nein, dieser Mann ist kein Greis. Trotz der hellgrauen Haare, die ihm bis über die muskulöse Brust fallen, kann er höchstens Anfang Dreißig sein. Er ist attraktiv, sehr sogar, aber da ist etwas Böses in ihm, das mir eiskalte Schauer über den Rücken schickt.

»Hrm ... faszinierend«, murmelt er, mustert meine Augen und streicht mit den Fingern an meiner Wange hinab, bis zu meinen bebenden Lippen. Sein ebenmäßiges Gesicht wird überraschend von einem verschmitzten Lächeln durchzogen. »Da soll noch einer sagen, ich hätte keine künstlerische Ader ...«1

Ich weiß nicht warum, aber dieser Kerl macht mir furchtbare Angst. Meine Knie zittern so sehr, dass sie mir jeden Moment wegzusacken drohen und meine Augen tränen weiter, obwohl sie gar keinem direkten Licht mehr ausgesetzt sind. Ich fühle mich, als würde ich am Abgrund der Hölle wandeln und er wäre der Teufel höchstpersönlich, bereit, mich in die Tiefe zu reißen.

»Hey«, raunt er mir zu und nimmt mein Gesicht in beide Hände. »Nicht weinen, mein Engel ...«

Ehe ich mich versehe, beugt er sich ein wenig herunter, zieht mich gleichzeitig ein Stück nach oben und legt seine Lippen auf meine. Mit einem Schlag geht ein elektrischer Stoß durch meinen Körper, eine Hitze, die sich unglaublich gut anfühlt und zugleich eine Gier in mir weckt, die ich kaum beschreiben kann.

Laureans Zunge dringt in meinen Mund ein, stößt an meine und beleckt meine Zähne, ehe er mich sanft beißt und mit tiefer Stimme grollt: »Ich kann es kaum erwarten, erneut meinen Schwanz zwischen deinen Lippen zu versenken ... und weiter unten.«

Schlagartig schnappe ich nach Luft.

›Hat er das gerade wirklich gesagt? Dieser Typ ... dieses ... Monstrum von Kerl ... will Sex mit mir?‹

Im selben Augenblick erinnere ich mich an meinen malträtierten Hintereingang. Offenbar hatte ich also bereits das Vergnügen, mit ihm intim gewesen zu sein ... und bin dabei beinahe draufgegangen.

»Schau nicht so ängstlich, sonst tue ich es gleich«, knurrt er mir angeregt entgegen und lässt mich los. »Seit wann bist du eigentlich so still? Gestern warst du eine richtige Plaudertasche. Zumindest nach dem dritten Glas Tuica2.«

Ich stutze.

›Gestern? Aber es ist doch nachts? ... Also bin ich gar nicht erst seit heute hier? Oder meint er gestern vor Mitternacht??‹

Wie auch immer – offensichtlich hab ich den Kerl in den letzten vierundzwanzig Stunden kennengelernt, aber ich kann mich an nichts davon erinnern.

Plötzlich packt er mich erneut am Kinn und ich zucke noch stärker zurück, doch ich komme nicht weit, denn die Tür ist ja hinter mir.

»Shhhshshsh«, zischt er mir leise zu, verstärkt seinen Griff und beleckt seine spitz zulaufenden Eckzähne, die erschreckenderweise noch größer sind als meine, wobei mir schlagartig eine sehr einleuchtende Theorie in den Sinn kommt.