Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

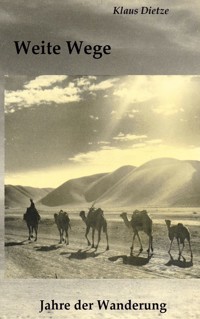

Während ganze Völkerschaften aufbrechen zu einem glorios verklärten Westen, begeben sich zwei Menschen auf weite Wanderungen in den Osten und finden sich selbst dabei. Nach ihrer Rückkehr leben sie mit einer stetig wachsenden quirligen Kinderschar in abgelegenen Gegenden und im Getriebe von Ballungsgebieten. Doch in das Schöne, das sie erleben mischen sich dunkle Schatten. Was ist das für Schicksal, das gerade sie treffen muss?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Während ganze Völkerschaften aufbrechen zu einem glorios verklärten Westen, begeben sich zwei Menschen auf weite Wanderungen in den Osten und beissen sich durch bis in das hinterste Afghanistan. Sie finden sich selbst dabei.

Nach der Rückkehr leben sie mit der stetig wachsenden Familie einer quirligen Kinderschar in abgelegenen Gegenden und im Getriebe von Ballungsgebieten. Doch in das Schöne, das sie erleben, mischen sich dunkle Schatten. Was ist das für ein Verhängnis, das gerade sie treffen muss?

Erinnerungen an ein Leben, das ohne den Einbruch des Schicksals vielleicht nur wie ein Uhrwerk abgeschnurrt wäre ohne besondere Höhen und Tiefen.

Inhalt

1. Leben und Überleben

2. Suche nach sich selbst

3. Neue Horizonte

4. Begegnung am Rande der Welt

5. Honigmond auf Rädern

6. Offene Wege

7. Afghanistan

8. Rettende Engel

9. Warnung des Schicksals

10. Ländliche Idylle

11. Tückische Toxine

12. Jahre der Vollendung

13. Abschied

14. Danach

1. Leben und Überleben

"Was hattet ihr eigentlich alles so gemacht, im Frühling eures Lebens?" hatte eine Tochter, Melanie, einmal gefragt. Gute Frage! Was machte man, wenn man jung war? Genaugenommen hätte sich die Frage an zwei gerichtet, aber so wie die Dinge lagen und um überhaupt einen Anfang zu finden, musste man sie erst einmal allein auf sich selber beziehen. Wie also war es gewesen und wie hatte das alles begonnen?

Schlafend natürlich und sich in die Welt hineinträumend, in der man angekommen war. Alles Weitere überließ man lieben Menschen, die das "Abenteuer Leben" überhaupt erst ermöglicht hatten, Müttern zum Beispiel. Die wenigen Wünsche, die man hatte, beschränkten sich auf nahrhafte Intervalle im neuen Dasein und darauf, ausgiebig zu schlafen.

Genau da musste es in meiner neuen Existenz ziemlich gehapert haben, und es war meine Mutter, die sich mit dem Problem abzumühen hatte, wie sie mir nicht nur den Schlaf, sondern auch das Leben erhielt. Im 2. Weltkrieg geboren, war ich gerade rechtzeitig gekommen, den Bombenkrieg mitzuerleben. Die Flugzeuggeschwader hatten es auf die Stahlwerke am Rhein abgesehen, wo wir wohnten. Davor lagen die Fliegerabwehrbatterien, die ebenfalls mit Bomben belegt wurden. Und dazwischen unsere Siedlung.

Es muss ein ungeheures Getöse gewesen sein, die Abschüsse der Batterien und die Detonationen der abgeworfenen Bomben, aber Mutter beschützte mich, in einem Keller oder Bunker, wo die Anwesenden im ängstlichen Ausharren den Atem anhielten. Als die Krater in der Umgebung zahlreicher wurden und Häuser der Siedlung in Schutt und Asche fielen, wurde meine Mutter mit mir umgesiedelt in die Heimat meines Vaters, in die Nähe von Dresden. "Evakuieren" wurde das damals genannt. Halb Deutschland war evakuiert. Mein Vater allerdings war weit weg, im Krieg in Russland.

Auch am neuen Ort blieb es nicht friedlich. Nachts gingen die Sirenen, ein Ton, der mir heute noch in den Ohren ist. Man hob mich aus dem Bett und ab in den Keller. Die Hausbewohner saßen in Schockstarre, das bösartig anschwellende Dröhnen vieler Flugmotoren in der Luft, während das Entsetzen an den Wänden entlangkroch. Mich selber, so lange sie mich nur ganz fest an sich drückte, konnte Mutter vor der Panik beschützen. Doch meist blieb es beim Alarm, die Bomber flogen zu anderen Zielen.

Später dann wurden Angriffe am helllichten Tag geflogen. Einmal zur Mittagszeit, auf dem Weg durch einen Park, packte mich meine ältere Cousine. Die Sirenen heulten auf und sie rannte los, ob ich wollte oder nicht, und suchte Schutz für uns. Zur gleichen Zeit waren sie auch im Haus einer anderen Tante in den Schutzkeller geeilt. Alle, außer die beiden älteren Jungen. Die waren in den Garten entwischt, um den Anflug eines Bombergeschwaders in Echtzeit zu beobachten. Was sie erlebten, war der Volltreffer einer Bombe in ihr Haus. Es gab keine Überlebenden in den Trümmern. Alle Hausbewohner, die Familie der Tante ‒ ausgelöscht. Nicht einmal die sterblichen Überreste wurden gefunden. Die beiden Cousins überlebten.

Es war nur ein Vorgeplänkel zu dem Angriff auf Dresden. Die lodernden Flammen, die über den Horizont schlugen, waren über hunderte Kilometer zu sehen, die Nacht verwandelnd in infernalische Taghelle. Es waren Hunderttausende gewesen, die dem Angriff zum Opfer fielen, Dresden war überlaufen von Flüchtlingen aus dem Osten, Frauen und Kindern.

Die Zahlen, die damals jeder kannte, wurden in den folgenden Jahrzehnten massiv nach unten korrigiert, aus was für Gründen auch immer. Als Jugendlicher war ich später einmal zurückgekehrt zu Besuch an die Stätte der frühen Kindheit. Meine liebe alte Großmutter lebte weiter dort, ebenso ein Onkel. Aber er war zum Sonderling geworden, kaum dass man ihn zu Gesicht bekam. In der gemeinsamen Wohnung waren Fotografien von ihm aufgestellt, Bilder, die mich ein Leben lang verfolgten, auch wenn sie von minderer Qualität waren.

Sie zeigten das nächtliche Dresden von Süden her, die Elbwiesen und den Fluss, der auf die Stadt zu floss, deren Silhouette mit den Kirchtürmen und historischen Gebäuden von einem geisterhaften Licht erhellt war. Am Himmel standen tausende von "Christbäumen". So wurden die Lichterketten genannt, die von den anfliegenden Bombergeschwadern zu Beginn eines Angriffs abgeworfen wurden, um das Zielgebiet zu beleuchten und die an Fallschirmen schwebten. In einem großen Bogen erschienen sie im fernen Westen und zogen sich hin über die Innenstadt bis in die südlichen Bezirke.

Auf einem weiteren Bild war die Silhouette verdeckt von einer Unzahl von Sprengwolken, die sich gegeneinander wälzten. Die 6 t schweren Fliegerbomben zerlegten die Stadt in einen Trümmerhaufen.

Danach das Ende: Nach einer Angriffswelle mit Brandbomben, die in das zersplitterte Chaos fielen, brannte Dresden von einem Ende bis zum anderen. Die Flammen vereinigten sich hoch auflodernd zu einem Feuersturm, der sich von den Außenbezirken mit Orkangeschwindigkeit zum Zentrum des Infernos bewegte und kilometerhoch in den Himmel schoss als glühende Lohe über den Resten der jetzt wieder sichtbaren Silhouette.

Dresden musste damals fast eine Millionenstadt gewesen sein mit all den Flüchtlingen, die in ihr Unterkunft gesucht hatten. Was blieb, war eine Trümmerlandschaft, abgefackelt bis auf die Grundmauern. Woher die Fotos stammten, war nicht herauszufinden; mein Onkel sagte nichts. Er sprach überhaupt fast nichts mehr. Und auch meine Mutter, selbst als sie schon eine alte Frau war, fast ein halbes Jahrhundert später, konnte bei einer Erinnerung daran die Tränen nicht zurückhalten. Mich selber hatte sie damals weiterschlafen lassen; wir waren weit genug weggewesen vom Schuss.

Die letzte Kriegszeit war grau und einsam; Spielkameraden, die Kinder der Tante in meinem Alter, gab es nicht mehr. Einige Erinnerungsfetzen aus der Zeit haben sich noch erhalten. Viele schwarz gekleidete und vermummte Gestalten stolpern hintereinander im Gänsemarsch kreuz und quer über ein Trümmergelände und schleppen auf Bahren unförmige Bündel mit sich. Es mochte eine Sanitätsübung gewesen sein. Auf Befehl mussten sie über Erdwälle und Reste von Ruinen setzen, bis sie durch ein Loch im Erdboden verschwanden. Jahrelang war die Erinnerung umgeben von einem inneren Entsetzen, als wäre ich in einem Alptraum und man schleppte mich auf einer Bahre davon.

Der Morgen, an dem der Krieg zu Ende ging, war dagegen hell und frühlingshaft. Ich saß auf einem Mäuerchen vor unserem Haus und blickte die lange Ausfallstraße entlang. In mehreren Reihen nebeneinander rasselte eine schier endlose Kolonne von Panzern mit ihren eisernen Ketten über die Straße, gleich ob auf dem Fahrdamm oder auf den Fußgängersteigen. Als sie vorbei waren, war die Straße übersäät mit abgesplitterten Bordsteinkanten. Ich war empört ‒ dass sie das auch alles so kaputt machen durften?

Nach Kriegsende wollte Mutter mit mir in ihre alte Heimat, doch es wurde Winter, bis die Reise auf einem desolaten Bahnsteig ihren Anfang nahm. In bitterer Kälte warteten wir stundenlang, bis ein Zug ging. Es waren viele, die in der Öde warteten. Kam ein Zug, füllten sich im Handumdrehen die Waggons. Die keinen Platz mehr fanden, kletterten auf die Dächer oder ritten gar mit auf den Puffern. Bei der Kälte war das sicher nicht lange auszuhalten, doch die Fahrt ging auch nie lange. Immer wieder war die Strecke unterbrochen. Für die Entfernung, die ein Schnellzug heute in wenigen Stunden zurücklegt, brauchten wir damals zwei oder drei Wochen. Wo die Gleise fehlten, ging es zu Fuß weiter.

Lichtblicke der Menschlichkeit waren die Rotkreuz-Schwestern in den Trümmern der Bahnhöfe, die das wenige, das sie hatten, an Bedürftige verteilten. Mir gaben sie einen Keks, einen kostbaren Schatz, den ich sorgsam hütete, bis er endlich doch aufgegessen war; die Verlockung beim frösteligen Kauern in einer halbwegs windgeschützten Ecke war zu groß gewesen.

In den Nächten, wenn es nicht weiterging, fanden die Menschen Schutz vor der Kälte in unterirdischen Bunkeranlagen mit übereinander getürmten Holzpritschen. Es waren Hunderte, die Platz suchten, dicht an dicht wie Ölsardinen. Die Feuchtigkeit der Atemluft schlug sich an den nackten Betonwänden nieder, von wo sie in kleinen Rinnsalen herabrieselte. Alles war dazu angetan, die Menschen unleidig und aggressiv zu machen, doch in Erinnerung sind nur Szenen der Hilfsbereitschaft geblieben, wenn kräftige Männerarme halfen, unser Bündel oder mich selbst an Ort und Stelle zu hieven und zu verstauen, was meine Mutter mit einem dankbaren Lächeln quittierte.

Das Ziel der Reise kam: Duisburg Hauptbahnhof. Noch lange Jahre später, bei einem gelegentlichen Zwischenhalt dort, wanderten meine Augen unwillkürlich über den Strom eiliger Menschen und an eleganten Geschäften entlang, wo der Ort gewesen sein mochte, an dem uns damals mitten in der Nacht, todmüde und erschöpft, eine Rotkreuz-Schwester aufgriff und uns an Trümmern und verbogenen Stahlträgern vorbei zu einem Krater brachte, wo es über eine eingestürzte Betondecke schräg abwärts ging. Unter der Schräge waren Feldbetten aufgestellt. Nicht dass es warm gewesen wäre dort unten, aber es war windgeschützt und das machte es fast gemütlich. Wir bekamen sogar eine Wolldecke, in die ich eingewickelt wurde, und so ging das Jahr mit einem freundlichen Ausklang zu Ende, denn es war die Silvesternacht 1945. Für diesmal gab es kein Feuerwerk, das hatte vorher stattgefunden.

Am nächsten Morgen saßen wir in dem Zug, der bei Tageslicht vorsichtig auf der Behelfsbrücke, Balken und zwei Schienen, über den Rhein balancierte. Drüben angekommen, stiegen wir aus und waren zuhause.

Das Leben kehrte zur Normalität zurück, was das in den Trümmerlandschaften auch heißen mochte.

Ich war nie richtig gesund, aber auch nicht richtig krank, sondern kränkelte nur vor mich hin. Eigentlich hätte mir aus dem Erbstrom der Familie eine robuste Gesundheit zugestanden; die meisten meiner Vorfahren hatten ein hohes Alter erreicht und waren stramm auf die Hundert zugegangen. Wie war mir nur mein Erbteil an Gesundheit abhandengekommen?

Nichts was in ihrer Macht stand, hätte Mutter unterlassen um mir aufzuhelfen. Sie hatte auch getan, was sie konnte ‒ sie zeigte es mir später: Sie hatte mich impfen lassen. Wobei ihr auch nichts anderes übrig geblieben war dem Gesetz nach. Die Impfausweise bestanden aus grauem Kriegskarton, hochoffiziell bedruckt, beschrieben und mit Stempeln versehen. Keine Impfung war ausgelassen und damit war der Grund gelegt zu einem lebenslangen gesundheitlichen Einbruch. Ein Verhängnis schwebte über mir, wie es über jedem schwebt nach der Zwangsbehandlung mit Quecksilber – einem der stärksten Gifte überhaupt! Nur dass es nicht tötete im Augenblick, sondern es ließ sich Zeit, Jahre und Jahrzehnte.

Das Gift war als Zusatz enthalten in den Impfstoffen in Form von "Thiomersal". Selbst heute noch, geht man dem Suchbegriff nach, wird es manchmal als unverzichtbar bezeichnet und im Übrigen als vollkommen harmlos. Nicht, dass mir die Zusammenhänge schon bewusst waren damals. Dazu hatten erst die Erfahrungen von Jahren und Jahrzehnten kommen müssen. Niemand hatte es wagen dürfen, etwas gegen das Impfen zu sagen; das Dogma, den Körper zu vergiften, damit er gesund blieb, war unantastbar.

Meine Mutter durchschaute das nicht, sie hatte nur das Beste für mich gewollt. Man hatte auch nichts zu durchschauen, man hatte nur die obrigkeitlichen Maßnahmen zu befolgen, ob es um das Impfen ging oder um den Kadavergehorsam gegen das Regime überhaupt. Nur dass es mit Regimen und ihren Führern vorbei war von einem Tag auf den anderen, aber das Impfen weiterging. Allerdings nicht so heftig. In den Ruinen der ersten Nachkriegszeit haperte es mit der medizinischen Versorgung für eine geraume Weile. Vielleicht, dass mir das zugute kam.

Wir lebten in einer winzigen Dachmansarde, die abends spärlich erhellt wurde von einer Funzel von Glühbirne. Wenn sie überhaupt brannte, was eher eine Glückssache war. Und auch sonst war das Leben unglaublich einfach geworden. Aus alten Konservenbüchsen machte Mutter Trinkbecher, indem sie die gezackten Ränder gekonnt umbördelte. Kleider und Schuhe, wenn sie auseinanderfielen, wurden wieder zusammen gestichelt. Die Ernährung bestand aus den mehr als mageren Rationen, die es auf Essensmarken gab, oder auch nicht gab. Nebenher ging man "hamstern" - auf Fahrten ins Umland, um etwas einzutauschen bei den Bauern. Wir hatten nichts zum Tauschen, trotzdem gab es manchmal ein paar Kartoffeln, nicht zuletzt aus dem Gärtchen der Großeltern. Das war ein Fest, zusammen mit den Suppen aus Brennnesseln und Sauerampfer, die Mutter zu kochen verstand, dass sie fünf Sterne dafür verdient hätte. Sie kochte auf einem kleinen Gaskocher, der draußen auf dem Treppenabsatz mit einem Gummischlauch an einer Röhre angeschlossen war, die aus der Wand kam. Auch hier war es Glückssache, ob Gas kam oder nicht.

Für das, was nach der Verdauung der Köstlichkeiten schlussendlich übrigblieb, hatten wir einen Eimer, der jeden Tag hinuntergetragen wurde. Meine Aufgabe dabei war das Weichrubbeln von altem Zeitungs-, manchmal sogar von Packpapier, um es den speziellen Zwecken kompatibel zu machen. Dass es solch unerhörte Luxusgüter gab wie WC-Papier, kannte man nur vom Hörensagen.

Wenn es darum ging, die Felder hinter der Siedlung schon im ersten Frühling zu durchstreifen nach verwertbarem Kraut und Unkraut, war ich ein williger Helfer und erkundete interessiert die geborstenen Unterstände der Fliegerabwehr-Stellungen, in denen noch Reste von undefinierbarem Kriegsgerät lagen. In den Tümpeln der Bombentrichter wimmelten Kaulquappen und zwischen den Trümmern wuchsen Teppiche an Brennnesseln, von denen besonders die frischen Triebe zuhause hochbegehrt waren. Der Sommer war dann die Zeit des Ährenlesens auf den abgeernteten Getreidefeldern. Was zu Boden gefallen war, wurde gesammelt, entspelzt und durch eine alte Kaffeemühle gedreht - die Basis für ein weiteres Fünf-Sterne-Gericht.

Einmal hatten sich die Frauen der Nachbarschaft zusammengetan. Auf wundersame Art hatten sie eine Schubkarre voll Zuckerrüben an Land gezogen und waren dabei, alles klein zu schnibbeln. Im Keller wurde der große Waschkessel mit Wasser gefüllt und die Rübenschnitzel gekocht. Irgendwann wurden sie herausgefischt und der Sud weiter gesotten, bis er immer dicker wurde. Die Sache zog sich hin über Tage und sollte Melasse geben, "Rübenkraut", etwas Süßes, Klebriges, auf jeden Fall Leckeres. Wir Kinder, die da herumwuselten, mochten fast nicht warten und quengelten, ob wir nicht schon vorher probieren durften.

Während das Ährenlesen eher eine dröge Angelegenheit war, erschien uns die Zeit der Kartoffelernte wie ein Fest. Waren die Bauern fertig mit ihrer Arbeit auf dem Acker, kamen Hinz und Kunz aus der Siedlung, um die Reste auszubuddeln. Alle kleinen Jungs buddelten mit, aber ließen die Fundstücke gleich in den Hosentaschen verschwinden. Das dürre Kartoffelkraut lag schon in Haufen herum; wir mussten nur noch die älteren Jungen, die Besitzer der kostbaren Zündhölzer, ganz lieb bitten, ob sie es uns anzündeten. Das Feuer versprühte Funken, aber noch besser qualmte es und ließ seine Rauchschwaden über das Feld ziehen. Wir liefen quietschend vor Vergnügen hinter ihnen her, nur um wieder zurückzurennen und zu schauen, was unsere Kartoffeln machten, die in der Glut lagen. Wir stocherten in der Asche, puhlten mit schwarzen Fingern die verkohlte Schale ab, verbrannten uns den Mund beim ersten Bissen und fanden es köstlich. In den herbstlichen Tagen war die Dunkelheit früh hereingebrochen, Gruppen von Menschen standen an ihren eigenen Feuern und wir mitten dazwischen. Unsere Mütter durften dann später ihre verräucherten Knaben in Empfang nehmen und ihnen eine Strafpredigt halten, dass sie sich in der Dunkelheit noch draußen herumtrieben. Am Tag darauf waren wir schon wieder auf dem Acker.

Es gab extrem kalte Winter. Wir hatten ein kleines Kanonenöfchen und Mutter kniete davor und schlug Späne ab von einem kleinen Stück Holz zum Anfeuern. Das scharfe Beil ging auf und ab und mit einer Gänsehaut schaute man zu: Uuuh! Vorsicht, die Finger! Aber es passierte nie etwas Schlimmes; meine Mutter konnte es eben. Bald brannte der Ofen mit dem, was wir nur irgend gesammelt hatten und wenn es gut ging, langte es, einen Feldstein zu erwärmen auf der Ofenplatte. Der wurde dann in mein Bett gelegt und das war für lange Zeit der Inbegriff kuscheliger Wärme.

Aber im Winter wurde Brennmaterial immer chronisch knapp. Bis meine Mutter aus der Not heraus nachts zusammen mit den Männern der Nachbarschaft auf Güterzüge kletterte, die bis oben mit Koks und Kohle beladen nach Westen ins Ausland rollten, während eine Brennstoffversorgung für die ansässige Bevölkerung praktisch nicht-existent war. Die Geleise führten hinter dem Haus vorbei. Es musste wohl ein geheimes Einverständnis zwischen den Wegelagerern, den Strekkenwärtern und den Lokführern bestanden haben, die Durchfahrtsignale für kurze Zeit auf Halt zu stellen. Dann hatte es fix zu gehen: Schnell die oben offenen Waggons entern, soviel Kohlen wie möglich herunterwerfen und rechtzeitig abspringen, bevor der Zug wieder Fahrt aufnahm! Alles wurde in Säcke gefüllt, gerecht geteilt und in der Dunkelheit nachhause geschleppt. Und das von meiner Mutter, der Frau ohne den geringsten sportlichen Ehrgeiz!

Gegen Menschen wie sie hatte die Obrigkeit das abstoßende Bild des "Kohlenklau" geschaffen, heimtückischer Volksschädling ersten Ranges, der in den Medien und auf Plakatwänden öffentlich angeprangert wurde. Aber als es ums nackte Überleben ging, da lehnte sogar Mutter sich auf, die einfache treusorgende Hausfrau. Dank ihr hatten wir es warm, ab und zu wenigstens.

Hätte sie sich doch weiter aufgelehnt! Ich sehe mich in der Erinnerung, als die Zeiten wieder besser wurden, neben ihr herlaufen. "Du musst gar keine Angst haben, es tut überhaupt nicht weh!", sagte sie beschwichtigend. Wir gingen zu "Frau Doktor", die ihre Praxis wieder hatte eröffnen können. Das Wartezimmer war brechend voll, man setzte sich dazu und wartete. Angst hatte ich, großer Junge, natürlich keine. Als dann aber, Schulter oder Hinterteil oder was auch immer entblößt, die Spritze kam, bei der man still halten sollte, rastete etwas aus in mir.

Es muss ein seltsames Bild gewesen sein: Ein kleiner Junge, der anfing, sich vehement zu wehren, entwischte, wieder eingefangen wurde, schrie und tobte wie eine kleine Wildsau und auf keine Art zu bändigen war, die beiden Frauen konnten anstellen, was sie wollten. Die Doktorin öffnete die Türe zum Wartezimmer und bat um Hilfe. Ein kräftiger Stahlwerker erhob sich und gegen seine eisernen Fäuste war gar nichts mehr zu machen. Ich kriegte meine Impfung!

"Wat war dat bloß für ein Gedöns, so ein kleiner Pieks nur! Ich dachte immer, du wärst doch jetzt schon groß", sagte Mutter, als ich neben ihr hertrippelte auf dem Weg nachhause, noch ganz benommen von dem inneren Aufruhr, der mir selber unverständlich war. Natürlich war ich schon ein großer Junge, aber warum solch eine Reaktion? Weiß ich es heute? War es mein höheres Ich gewesen, das sich hatte wehren wollen in einem Moment der Hellsichtigkeit gegen eine weitere Ladung Gift?

Später dann, als Schulkind, ging das nicht mehr so. Man hätte sich ja schämen müssen! Und gegen die Feldwebelinnen von der Sanität war eh kein Kraut gewachsen. Klassenweise mussten wir antreten zum Durchimpfen, Schulter oder Oberschenkel, Jungs wie Mädchen, Jahr für Jahr. Die graue Pappe von Impfausweis bekam viele weitere Stempel.

Ich war klein und wollte doch unbedingt groß sein. Mein Kummer war, nicht so zu können wie gewollt. Damals waren die Straßen noch voller Kinder. Die Jungens rotteten sich zusammen zum Fußballspielen. Die beiden Anführer standen inmitten des Pulks und wählten abwechselnd jemanden in ihre Mannschaft, natürlich immer die Besseren. Was am Schluss übrig blieb, war unnützes Fußvolk wie ich. Träumend davon, alle über den Haufen zu stürmen, fehlte mir die Puste dazu.

Bei anderen Spielen dagegen konnte man sich schon eher nützlich machen. Die Quartierstraßen waren autofrei, es gab einfach keine. Platz genug also für wilde Spiele. Eins davon war eine Art Kegeln mit schweren eisernen Kugeln. Zwei Mannschaften standen sich gegenüber und die Kugel musste mit aller Kraft gegen die Gegner losgekegelt werden. Von da, wo sie aufgehalten wurde, durfte sie zurückgefeuert werden. Gewonnen hatte, wer die andere Mannschaft zuerst bis ans Ende der Straße zurücktrieb.

Gestoppt wurde die Kugel, von den größeren Jungens, mit den Fußsohlen, doch es konnte dabei blaue Flecke und kaputte Schienbeine absetzen. Mein Trick war ein mitgeschleppter großer Backstein und der Versuch, ihn genau im richtigen Moment auf das anrollende Geschoss fallen zu lassen, möglichst in vorderster Front, damit wir einen Geländegewinn erzielten. Wie ich immer heil nachhause kam, ist mir ein Rätsel.

Natürlich gab es auch Mädchen. Die spielten ihre Hüpf- und Sing- und Reigenspiele, Ballprobe und Seilchenspringen. Manchmal allerdings brauchten sie bei ihren Spielen auch das männliche Element, ohne das es sich nicht tat, wenn sie ein "Fest" feiern wollten, im Anklang an frühere Straßen- oder Vereinsfeste, die bedeutende soziale Ereignisse gewesen waren. Mit einem alten Leiterwagen in der Mitte, in dem unter einer Blättergirlande die Königin des Tages saßen und ein König, zogen sie singend durch das Quartier. Einen Festschmaus wie in früheren Zeiten gab es nicht, dafür wurde umso ausgiebiger gesungen davon.

Singen war überhaupt das Element der Mädchen. Sie liebten Kreisspiele, bei denen es darum ging, dass zwei sich haben durften. Sie sangen das Lied vom Jüngling, der zum Militär einrücken und sich vor den Hauptmann stellen musste, während seine Liebste in Tränen aufgelöst zurückblieb. "Ach Jule, weine nicht …", wurde sie unisono getröstet und mit dem guten Rat bedacht: "Putz dir die Tränen ab, mit Löschpapier!" Danach löste sich der Kreis und ein anderes Paar kam an die Reihe.

Die Mädchen konnten es stundenlang weitertreiben so, aber als Junge fand man das ein bisschen öde. Hingegen fanden die Mädchen total doof, was die Jungens machten ‒ herumbolzen mit Fußbällen und Eisenkugeln oder noch Schlimmeres. Es war zum Beispiel ein Tag, als eine Unmenge von Jungens aus der Umgebung, mit Grabwerkzeugen bewaffnet, auf dem Nachbargrundstück auftauchten. Es hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass dort von einem aufgeplatzten Bombenblindgänger, dessen Hülle längst weggeräumt worden war, noch eine Menge Sprengstoff-Pellets in der Erde lagen, über das Gelände verteilt. Es wurde wie wild gegraben. Die Pellets, etwa in Bohnengröße, waren heiß begehrt zu Feuerwerkszwecken; es durften nur nicht zu viele aufs Mal angezündet werden. Und Hosentaschen waren wohl auch nicht die idealen Aufbewahrungsorte. Was sich die Mädchen wohl dabei gedacht haben mochten?

Kam man zehn, fünfzehn Jahre später an die gleichen Orte, sah man keine Kinder mehr. Wo waren sie nur geblieben? Die Straßen waren leer und auch die hübschen Vorgärten vor den Häusern waren verschwunden. Plattgemacht und zugepflastert. Man wurde erwachsen, kümmerte sich vorrangig um Beruf und Karriere – aber Kinder? Sie wären eher lästig gewesen und außerdem wurden der Platz gebraucht für die schönen, neuen Autos, die man sich leisten konnte. Rechts und links auf den Straßen standen sie, und spielende Kinder – nicht auszudenken, wenn es Kratzer gegeben hätte an den edlen Teilen. Kam man allerdings noch einmal zehn Jahre später, gab es wieder Kinder, aber die redeten in einer anderen Sprache. Blieb man interessiert stehen zu schauen, was sie für Spiele trieben, wurde man misstrauisch, wenn nicht gar finster, beäugt.

Es gab auch Zeiten, da wurde ich aus dem Verkehr gezogen und musste liegen, eingewickelt in Decken. Kinderrheuma wäre es, wurde gesagt, und es drohten Komplikationen. Und ich hatte Asthma. Wirksame Medikamente gab es nicht; dafür Kräutermischungen, die, angezündet unter einem Tuch, eingeatmet werden mussten. Man erstickte fast daran. In der Arztpraxis wurde man mit Elektroden behandelt, die in einer glitschigen Masse auf dem Rücken herumgeführt wurden. Ekelhaft. Es wurden Atemübungen verordnet, mit preußischem Drill durchzuführen ‒ ganz tiiief ein- und ganz tiiief ausatmen! Es machte alles nur noch schlimmer. Meine Mutter verzweifelte schier. Da wurde doch offensichtlich etwas falsch gemacht von mir, sonst hätte es ja helfen müssen!

Zuzeiten gab es einen grünen Auswurf und manchmal auch eitrige gelbe Kerne, die von den Mandeln herkamen. Zerquetschte man sie zwischen den Fingern, hatten sie einen üblen Geruch. Das brachte die Ärzte auf die Idee, an meinen Mandeln etwas zu machen. Es gab einen Wattebausch mit Äther auf die Nase und man versank ins Delirium. Aber nicht lange genug. Ich war schon wieder bei Bewusstsein, als ein Weißkittel mit einer Zange hinten in meinem Hals ein Stück von mir abzwackte. Aua, aua!

Aber warum war nur ich es, der krank war? Wobei das wohl nicht ganz stimmte, denn die noch kränker waren, sah man nicht oder nur selten. Antworten darauf fanden sich erst viele Jahre später: Das Quecksilber aus den Impfungen, mit denen ich so reichlich gesegnet war, wird nicht unbeteiligt daran gewesen sein. Es konnte eine Vielzahl an Krankheiten bewirken, je nachdem wo es sich im Körper einlagerte.

Es gab da die "Fass-Theorie": In ein Fass kann alles Mögliche eingefüllt werden, ohne dass viel passiert. Ist es aber voll, braucht es nur noch den einen speziellen Tropfen und es überläuft. Mein "Fass" jedenfalls musste schon frühzeitig voll gewesen sein. Es überlief immer wieder und ich lag flach und atmete schwer.

Meinen Vater lernte ich erst kennen, als ich schon fast ein Schulkind war. Eine Schar von uns Jungens spielte auf der Straße, als ein Mann um die Ecke kam. Bei Erwachsenen wusste man nie recht, ob wegrennen oder nicht. Was wir Interessantes in den Ruinen fanden und mitschleppten, konnte bei einem großen Menschen schon ein Anlass sein uns anzuschnauzen.

Der Mann, der kam, sah aber doch nicht danach aus. Brandmager, tiefbraun von der Sonne, zerfledderte Sandalen und ein langer blauer Steppm Der Text ist die Überarbeitung einer früheren Publikation, denn auch Erinnerungen können wachsen, indem sich manchmal ein neuer Sinn hinter den Erlebnissen erkennen lässt und Aussagen geändert sein wollen. Doch sie bleiben, was sie waren ‒antel, aus dessen vielen Löchern Wattefetzen herausschauten, in der Hand einen Blecheimer, kam er und musterte uns. Mich sah er besonders lange an, nannte dann meinen Namen und sagte: "Weißt du, wer ich bin?" Ein Glücksgefühl durchschauerte mich plötzlich. "Du bist mein Papa?" riet ich. Richtig, er war es! Mutter hatte immer wieder von ihm gesprochen, wenn Lebenszeichen von ihm gekommen waren über das Rote Kreuz. Jetzt nahm er mich an die Hand und wollte den Weg zur "Mama" wissen. Gemeinsam stiegen wir die Treppe hoch zu dem Dachzimmerchen. Schritt für Schritt, die Stufen knarrten. Das häusliche Willkommen nach den langen Jahren der Kriegsgefangenschaft allerdings war mir doch nicht vergönnt mitzuerleben. Auf der obersten Stufe drückte er mir den Eimer in die Hand mit den Worten: "Das ist für dich. Geh mal wieder spielen!" Verblüfft polterte ich die Treppe hinunter zu den wartenden Kameraden. Ich hatte wirklich und wahrhaftig einen Vater! Mein Ansehen stieg. Alle waren neugierig, was in dem Eimer war. Es waren Kekse, eine Gabe vom Roten Kreuz, die gleich großzügig verteilt wurden und mein Ansehen noch höher steigen ließen.

Ja, es war etwas Besonderes, einen Vater zu haben. Nur fielen im Laufe der Zeit auch Schatten. Die harten Jahre im Dienste des Vaterlandes ("die besten Jahre meines Lebens haben sie mir geklaut," war sein oft und gern geäußerter Kommentar) hatten ihn etwas kantig und schroff werden lassen. Ich hingegen, kränklich und mager, war ihm vielleicht zu wenig kantig. Dabei gab es durchaus Dinge an ihm, die mir Eindruck machten: die Einschusslöcher in seinem Körper zum Beispiel. Eines war gut sichtbar am Oberarm, ein runder Krater, bei dem sich das Fleisch nach innen senkte bis dahin, wo sich am Grund ein glattes neues Häutchen gebildet hatte. War mein Vater ein Held gewesen, da wo er hatte sein müssen im Krieg? Zu meiner Enttäuschung wollte er nie davon erzählen.

Auch wenn wir es manchmal nicht ganz einfach hatten miteinander, plante er eine große Zukunft für mich: Ich sollte es einmal viel, viel besser haben als er! Angesehene Stellung, gediegene Verhältnisse. Am besten Beamter! Nur war nicht ganz klar, was das sein sollte. Irgendetwas mit Recht und Ordnung, aber die Welt sah in den ersten Nachkriegsjahren nicht sehr nach Ordnung aus.

Manchmal tat sich allerdings auch etwas zum Guten. Wir hatten zwei Zimmer als Wohnung bekommen über einen Lebensmittelladen, in dem die Regale meistens leer waren. Eines Morgens aber schaute ich aus dem Fenster und sehe was? Eine riesige Menschenschlange vor der Ladentür, die sich in Windungen über die Straße hinzieht, sicher etwa hundert Leute! Es hatte sich herumgesprochen, dass Zitronen angeliefert worden waren. Doch die Aussicht, am Ende der Schlange noch ein letztes Exemplar der gelben Wunderdinger zu ergattern, war trübe. Mutter sah es ein, dass meine Motivation sich in Grenzen hielt. Man stand sich sonst schon genug die Beine in den Bauch beim Einkaufen.

In den hintersten Kellerecken lagen Stapel von Altpapier aus vergangenen Zeiten. Ich hatte mir selber die Anfangsgründe des Lesens beigebracht und buchstabierte zwischen verstaubtem Spinnengeweb beim Schein einer Funzel: Volk und Vaterland schienen dabei einen ziemlichen Stellenwert zu haben. Als ich meine Funde an den Tag brachte und draußen im Licht ausbreitete, erschrak meine Mutter, nahm sie mir weg und steckte sie einfach in den Ofen. Alles, was nur irgendwie an das verblichene Regime erinnerte, schien brandgefährlich zu sein.

Es ging eh nicht mehr lange und es gab zeitgemäßere Literatur. An jedem der neueröffneten Kioske ‒ unmittelbar nach der sogenannten Währungsreform, als es wieder richtigeres Geld gab ‒ wurde sie feilgeboten: Bunte Heftchen, die uns die Errungenschaften der befreundeten Schutzmacht nahe brachten und, anstelle von verpöntem Vaterlandsgeschwätz, ein neues moralisches Wertesystem offerierten: "Kaubois", die neuen Lichtgestalten, verwegene Reiter auf galoppierenden Pferden im Kampf mit den Bösen. Sie schafften Ordnung mit ihren Pistolen und es gab niemanden, der nicht geradeso tapfer werden wollte wie sie. Die Bösen waren immer leicht zu erkennen an ihrer roten Haut.

Das Instrumentarium dazu lag bereit, die Wiederbewaffnung Deutschlands, keine vier Jahre nach einem verheerenden Krieg, war im vollen Gange. Vorerst in den Kinderzimmern, aber wer wusste, wozu es gut war. Es gab einen erz-bösen Feind, wie es uns die Medien tagtäglich glaubhaft einbliesen: Russland. Da konnte es nicht falsch sein schon einmal zu üben. In entsprechenden Läden warteten jedenfalls ganze Arsenale an Spielzeugpistolen auf ihre jugendlichen Anwender, dass sie sich schon einmal damit vertaut machen sollten. Vielleicht, erwachsen geworden, würde es wieder genug MiIitärköpfe unter ihnen geben, die aufs neue nach Osten marschieren wollten.

Auf den Spielplätzen nahm man sich begeistert mit wildem Kriegsgeschrei gegenseitig unter Feuer, peng peng. Was die Mädchen solange machten, ist mir entfallen; Barbiepuppen waren noch nicht erfunden. Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln allerdings war inzwischen sichergestellt, es ging also eindeutig aufwärts.

Auf der Straße waren die bunten Heftchen beliebte Tauschartikel, man zeigte sich gegenseitig seine Schätze und clevere Händlernaturen waren im Besitz ganzer Stapel. Wohl dem, der schon lesen konnte! Aber auch die Kleineren wurden nicht außenvor gelassen: Die neue Bilderliteratur hieß Komix, war für 10 Pfennige zu haben im Kleinformat und passte in jede Hosentasche, dass sie auch stets griffbereit war.

Mutter allerdings bewies gerade so wenig Verständnis für den neuen Zeitgeist wie für den alten. Was sie erwischte an dem, was ich mühsam eingetauscht hatte, nahm sie ebenfalls weg und steckte es auch in den Ofen. Es war wirklich nicht einfach, sich zurecht zu finden in Bezug auf die wahren Werte des Lebens.

Überhaupt, was für Werte! Volk und Vaterland also jedenfalls bloß nicht. Geld verdienen? ‒ vielleicht. Ich wünschte, ich hätte welches gehabt. Am Kiosk gab es Lakritzstangen, doch meine Hosentaschen waren chronisch leer. Mein Großvater winkte beim Thema Geld sowieso ab. Er hatte einen Schrebergarten und das war sein Ein und Alles. "Geld?", sagte er, "da, kuck mal!" Aus einer hinteren Schublade kramte er ein paar Papierfetzen hervor. Sahen aus wie altes Zeitungspapier, aber es war eine 1 darauf mit vielen Nullen. Bis 100 kannte ich mich aus, alles darüber war noch zu hoch für mich.

Bei den weiteren "Banknoten" war es etwas einfacher, obwohl sie noch schäbiger aussahen. Man brauchte keine Nullen zu zählen, es stand einfach drauf: 1 Million Mark! Oder 1 Milliarde, oder 1 Billion ... (12 Nullen wären das gewesen!) "Aber Oppa, da kannze ja wat damit kaufen", sagte ich und dachte an meine Lakritzstangen. Mein Großvater schnob verächtlich durch die Nase: "Kappes! Nich mal en Brot ham se einen dafür gegebn." Schlussendlich hatte er mit dem ganzen Geldsegen sein Klo tapeziert.

Auf einer der Banknoten hatte übrigens auch eine Jahreszahl gestanden: 1923. Das war weit vor meiner Zeit gewesen, aber mit den Werten des Lebens muss es auch damals schon gehapert haben. Wie auf zeitgenössischen Fotos zu sehen ist, mussten bei Lohnauszahlungen für die Arbeiter und Angestellten ganze Schubkarren voller Geldbündel herangekarrt werden für den damaligen Zahlungsverkehr.

Aber immerhin, sie hatten noch Arbeit. Nur wenige Jahre später hatten sie keine mehr in der Grossen Weltwirtschaftskrise. Ein ganzes Volk nagte am Hungertuch, wie der Rest der zilisierten Welt ebenfalls. Was dann nahtlos überleitete in die Ereignisse der folgenden Jahrzehnte. Seltsam wie die Dinge transparent werden, wenn man sie mit genügend zeitlichen Abstand betrachtet.

2. Suche nach sich selbst

Für meine Mutter gehörte zu den wahren Werten ein kernfester Pragmatismus, mit dem sich der Alltag meistern ließ: Aus einem Nichts machte sie immer noch ein Etwas. Einer Unkrautstaude sah sie an, ob sie für die Suppe taugte, einem rostigen Nagel die Brauchbarkeit für ein auseinander fallendes Möbelstück und ein alter Bindfaden war für das, was nicht halten wollte, aber doch provisorisch halten musste.

Das färbte ab auf mich und so wurde aus mir ein Tüftler, was auch meiner Leidenschaft zugute kam, Drachen steigen lassen. Kein Junge, der nicht im Herbst bei gutem Wind auf den abgeernteten Stoppelfeldern zeigte, was er hatte und konnte. Am Himmel war einiges zu sehen an exotischen Fluggeräten.

Das größte Problem war die Beschaffung geeigneter Schnur, jeder hatte den Ehrgeiz seinen Windvogel mindestens an die Wolken anstoßen zu lassen. Wehe, man verließ sich dabei auf Omas Häkelgarn! Mehr als einmal machte es: ratsch – und Drachen ade. In der Höhe segelte er über fremde Dächer und Gärten, und auch wenn man hinterher rannte, war nie sicher, ob man ihn wiederbekam. Die Zeit, in der sich bequem Qualitätszutaten zum Drachenbau kaufen ließen, kam erst später, aber dann war es schon nicht mehr so spannend.

Eine grandiose Probe ihrer Improvisationskunst hatte Mutter geboten bei meiner Einschulung. Es gab auch für mich I-Dötzchen, so hießen die Schulanfänger, diese große Schultüte und sie war voll gewesen mit – Marzipan. Marzipan! Unglaublich! Dieses Schleckwerk, den meisten nur vom Hörensagen bekannt, war im allgemeinen Bewusstsein fest verankert als eine sagenhafte Gaumenfreude. Und es war köstlich!

Dass man dann auch die etwas ernüchternde Herstellungsart kennenlernte, tat der Sache keinen Abbruch: Es war aus Pellkartoffeln gemacht. Püriert, gesüßt mit Rübensirup und versetzt mit Aromen und Essenzen aus geheimnisvollen winzigen Glasampullen, die noch Vorkriegsware gewesen sein mussten und sich über die Zeiten gerettet hatten. Das Original hätte nicht besser sein können!

Als zweite Improvisation ist mir in Erinnerung, stolz den Schritt ins neue Schul-Leben getan zu haben mit Schulheften, die Mutter kunstvoll aus Tapetenresten zusammengeklebt hatte. Es ging noch eine Weile, bis wir wieder beglückt wurden mit den Segnungen der Zivilisation in Form richtiger Hefte.

Vom Unterricht der ersten Jahre ist nicht viel geblieben, eher von den wilden Spielen und manchmal Raufereien auf dem Pausenplatz. Wir hatten etwas ältliche Fräuleins als Lehrerinnen, die es in den zurück liegenden Kriegsjahren nicht einfach gehabt haben mochten und gewohnt waren, sich ihrer Haut zu wehren. Das färbte ab auf den Unterricht in einer Klasse, die nicht nur aus Engeln bestand. In Notfällen gab es Ohrfeigen, damals eine noch gebräuchliche Erziehungsmethode. Wir Lausebengel hatten sie wohl verdient, aber sie nützten nicht viel. Zwar gab es an der Schule auch eine nette junge Lehrerin; ob wir uns allerdigs bei ihr zu Musterknaben gemausert hätten, war nicht herauszufinden, weil sie keinen Unterricht bei uns hatte.

Die Nachwirkungen des Krieges waren immer noch allgegenwärtig, ohne dass jemals die Frage nach den Zusammenhängen gestellt wurde. Wir waren dafür wohl zu klein und erlebten die Zeit einfach, wie sie war. Zum Beispiel die sogenannte Schulspeisung. Deutschlandweit, (was sich später daraus schließen ließ, dass an anderen Orten das gleiche Programm gelaufen war), wurde davon ausgegangen, dass Schulkinder nicht solche genialen Mütter hatten wie ich, die hervorragende Brennnesselsuppen zu kochen verstanden. Deshalb mussten sie zusätzlich verköstigt werden und vor die Schule fuhren Lastwagen mit riesigen Suppenkesseln. Die Schüler mussten antreten und jeder erhielt vom Fahrzeug herab eine Kelle voll in eine bereitzuhaltende Blechbüchse.

Allzu großen Anklang fand die Sache allerdings nicht, die meisten gingen nur mit langen Zähnen an die undefinierbare Zusatzkost. Selbst ich, der wahrhaftig nicht verwöhnt war, fand geschmacklich einiges daran auszusetzen: Es war einfach nicht fein! Was wunder, dass wir auf andere Gedanken kamen. An den Henkeln des Suppengeschirrs ließen sich Schnüre anbringen, mit denen man das Ding hin und her pendeln lassen konnte, bis es dann mit einem zusätzlichen Schwung im Kreis herumschleuderte. Hurra, die Suppe blieb im Topf, auch wenn sie kopfüber in der Luft war! Wir entdeckten die Gesetze der Fliehkraft auch ohne das Fach Physik. Einmal stolperte ich dabei und schlug der Länge nach hin. Es gab einen ziemlichen Erklärungsnotstand, wie die große Suppenpfütze auf den Schulhofplatz gekommen war.

Auch sonst holte uns die Vergangenheit ein. Der Luftschutzbunker neben der Schule, ein riesiger Betonquader, wurde gesprengt, weil nicht mehr in Gebrauch; eine Angelegenheit, die sich über Wochen hinzog. Einzelne Betonbrocken flogen durch die Luft bis in die Klassenzimmer. Die Schüler mussten derweilen klassenweise hinter dem Gebäude antreten. Dreimal ertönte das Trompetensignal, bis es rumpelte. Die Fetzen der dünnen, roten Leitungsdrähte, mit denen die Sprengladungen gezündet wurden, waren sehr begehrt. Aber warum das alles so hatte kommen müssen ‒ keine Ahnung.

Im vierten Schuljahr bekamen wir einen schon ergrauten Lehrer, der uns seine Kenntnisse vermittelte mit der Gabe, alle Dinge neu und interessant darzustellen. An den Geschichten des Lesebuches zeigte er uns die Besonderheiten, sogar die Schönheiten der Sprache, und die Grammatik wurde zu einer lebendigen Angelegenheit. Er ließ uns kleine Streifen machen aus Karton, beschriftet mit den Wortarten und den möglichen Satzteilen, die sich aneinanderreihen ließen als Haupt- und Nebensätze in immer neuen Varianten. Diejenigen, die überhaupt empfindsam waren für solche Dinge, staunten über die unerschöpflichen Möglichkeiten der Sprache. Meine Anteilnahme war geweckt, sogar meine Begeisterung und es endete damit, dass er mich weiterschickte auf das Gymnasium.

Eine der letzten Erinnerungen ist die aus der Weihnachtszeit, als wir tagelang mit ihm rund um einen Adventskranz saßen, groß wie das Wagenrad eines Pferdefuhrwerks, und jeder arbeitete bienenfleißig mit an seiner Entstehung, bis wir ihn endlich stolz unter der Decke der Eingangshalle aufhängen durften.

Nach dem Wechsel auf das Gymnasium ging es anders zu. Es wurde gepaukt. Beispiel Geographie. Zuhause war ein alter Erdkundeatlas eines meiner liebsten Bücher. Beim Betrachten der Ströme der Welt, der Gebirgsketten und Wüstengebiete geriet ich ins Träumen: Einmal würde auch ich all diese Wunder selber entdecken, wenn man mich holte zu den Expeditionen, zu geheimnisvollen Flussfahrten in tropischen Nächten oder zum Kampf mit den eisigen Elementen am Südpol. In der Schule aber mussten Bevölkerungszahlen gebüffelt werden und die Rohstoffvorkommen und Exportleistungen der Länder.