Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

"Work-Life-Balance: Zwischen Utopie und Staatsversagen" beleuchtet die Diskrepanz zwischen der idealisierten Vorstellung einer kurzen Arbeitswoche und der Realität in unserer Gesellschaft. Trotz technologischer Fortschritte, die eine Verkürzung der Arbeitszeit ermöglichen würden, zeigt das Buch auf, warum wir diesen Zustand nicht erreichen. Die Ursachen sind komplex und vielfältig. Dabei stehen nicht technische Hürden, sondern gesellschaftliche Strukturen und politische Blockaden im Vordergrund. Das Buch hinterfragt, warum Effizienzgewinne nicht in mehr Freizeit münden, sondern oft zur Überproduktion führen. Dabei entstehen immer mehr sinnlose Tätigkeiten - sogenannte "Bullshit-Jobs", die das System künstlich stützen, ohne einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Gleichzeitig verlagern sich die Beschäftigungsverhältnisse in wenig produktive Sektoren, wodurch viele Menschen in ineffizienten Arbeitsfeldern gebunden bleiben, während der eigentliche Arbeitsaufwand konstant bleibt. Im Fokus steht die Rolle der Politik: Anstatt klare Ziele für eine nachhaltige und gerechte Arbeitsverteilung zu setzen, verfängt sich der Staat häufig in bürokratischen Strukturen und kurzfristigem Denken. Diese Versäumnisse führen dazu, dass wichtige Chancen ungenutzt bleiben und die Diskrepanz zwischen Utopie und Realität weiterwächst. Es wird deutlich, dass Reformen im öffentlichen Sektor nötig sind, um die Balance zwischen Arbeit und Leben zu verbessern und gleichzeitig gesellschaftliche Ressourcen sinnvoll zu verteilen. Doch die Verantwortung liegt nicht nur bei der Politik. Das Buch appelliert auch an die Gesellschaft selbst, ihren Beitrag zu leisten. Es fordert die Bereitschaft, sich von übertriebenem Konsum und dem Streben nach ständigem Wachstum zu verabschieden, um einen gesamtgesellschaftlichen Wandel anzustoßen. Nur durch eine gemeinsame Anstrengung können wir eine gerechtere Arbeitskultur schaffen, die nicht auf maximalen Output, sondern auf Wohlstand und Zufriedenheit für alle ausgerichtet ist. Das Buch ist ein Weckruf und zugleich eine nüchterne Analyse, die Leser dazu anregt, über den Status quo hinauszudenken und aktiv zur Verbesserung der Arbeitswelt beizutragen. Das Buch bietet wertvolle Perspektiven für alle, die sich mit dem Zustand der modernen Arbeitswelt und den damit verbundenen Herausforderungen auseinandersetzen wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsangabe

Einleitung

Keynes 15 Stunden-Vision

Von Keynes erkannte Hindernisse

Keynes Bedeutung für die deutsche Politik

Keynesianische Wirtschaftstheorie

Das Deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg: Eine Erfolgsgeschichte der Erholung und des Wiederaufbaus

Evolution der Arbeitszeit: Work-Life-Balance und der gesellschaftliche Wandel

Annäherung der Realität an die Vision von Keynes: Arbeitszeitreduktion und die Suche nach Balance

Nicht alle können weniger arbeiten

Marx` Sicht auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologisierung

Gesellschaftlichen Auswirkungen des technischen Fortschritts

Elite vs. Populisten - Eine Analyse von Protestbewegungen und gesellschaftlicher Kritik

Moderner Klassenkampf

Die 4-Tage-Woche: Gesellschaftlicher Spaltungsgrund oder revolutionäre Chance?

Gegensätzliche Perspektiven: Beide versagen in der modernen Welt

Technischer Fortschritt aus der Sicht von Marx und Keynes: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Keynes' Rolle des Staates als Wirtschaftslenker

Die Rolle des Staates aus der Sicht von Marx. Bedeutung der Gleichheit in der heutigen gesellschaftlichen Debatte

Das Ideal scheitert an der Finanzierung

Umsetzung von Keynes Ideen

Fokussierung auf die Wirtschaft zur Zeit des deutschen Wirtschaftswunders

Große Projekte nach dem deutschen Wirtschaftswunder

Herausforderungen bei großen staatlichen Infrastrukturprojekten: Ursachen, Auswirkungen und Lösungsansätze

Fehlende politische Entschlossenheit oder die Zunahme diverser Hindernisse

Internationaler Vergleich: Was Deutschland gar nicht mal so schlecht macht

Subjektives Empfinden und die mediale Darstellung von Infrastrukturprojekten in Deutschland

Vergleich zwischen staatlicher Planung und der Privatwirtschaft

Kooperation zwischen Regierungen, Behörden und Unternehmen, zur Beschleunigung von Projekten

Ausschweifende Bürokratisierung des deutschen Staates

Steigende Komplexität erfordert ein höheres Maß an relevanter Expertise

Fachexpertise der deutschen Politelite

Fachexpertise als eine Qualifikationen neben vielen

Das Expertenteam in der Bundesregierung: Fachliche Kompetenz und politische Entscheidungen

Fehlentscheidungen durch die Politik: Fachexpertise versus Softskills

Leidensdruck und Reformen

Aufholentwicklung der neuen Bundesländer im Bildungs- und Wirtschaftsbereich

Wirtschaftliche Disparitäten und regionale Unterschiede

Unterschiedliche Wahrnehmung der wirtschaftlichen Situation und Wettbewerbsfähigkeit in Ost- und Westdeutschland

Deutschland, China und die USA: Konkurrenz oder Ergänzung

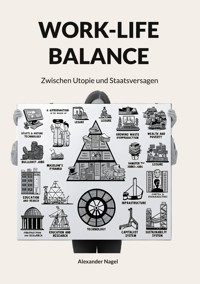

Maslowsche Bedürfnispyramide

Menschliche Bedürfnisse und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft

Gesellschaftliche Konflikte aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse und Lebensumstände

Herausfordernde Umsetzung von Umverteilungsmaßnahmen für mehr Gerechtigkeit

Politische Entfremdung

Politische Entfremdung und der Balanceakt zwischen Mehrheitswille und Minderheitenschutz

Politische Präferenzen von finanziell schlechter gestellten Menschen

Überforderung durch Reformen und soziale Gerechtigkeit

Vertrauensverlust und die Suche nach Alternativen - Wie traditionelle Parteien Menschen vernachlässigen

Die Rolle der Bürgerbeteiligung - Ein Mittel gegen den Populismus und zur Stärkung des Vertrauens in die etablierten Parteien

Bürgerbeteiligung

Allheilmittel oder Utopie der Mitbestimmung?

Bürgerbeteiligung im internationalen Vergleich

Bürgerbeteiligung im Spannungsfeld von Individual- und Gemeinwohlinteressen

Gewaltfreier Umweltaktivismus: Druck für den Wandel

Aktivismus und gesellschaftliche Kritik: Der Weg zur Veränderung

Ziviler Protest: Unterschiedliche Ziele und Botschaften

Pegida und die Wahrnehmung kultureller Bedrohungen in Deutschland

15 Stunden: Utopie im Realitätscheck

Die Vision der 15-Stunden-Woche und die Realität der Arbeitszeit in der modernen Gesellschaft

Der Einfluss des Lebensstandards und des Wunsches nach Mehr auf die Arbeitszeitgestaltung

Umgang mit Überschussprodukten und die geplante Obsoleszenz

Einfluss der Unternehmen auf Arbeitszeit und Nachhaltigkeit

Auswirkungen der Arbeitszeitreduktion und einer Neuausrichtung der Wirtschaft

Die Balance zwischen materiellem Wohlstand und Lebensqualität: Eine nachhaltige Gesellschaft für alle

Utopie einer nachhaltigen und humanen Gesellschaft: Zurück zu Karl Marx

Das Spannungsfeld zwischen westlichem Erfolgsdenken und nachhaltigem Handeln

Verzicht lernen: Suche nach nachhaltigen Lösungen

Bildung für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft

Ohne Bildung: keine Wirtschaft, kein Wohlstand, keine Zukunft

Herausforderungen und Perspektiven im deutschen Bildungssystem

Die Zukunft der Bildungspolitik: Ein ausgewogener Ansatz für eine zukunftsfähige Gesellschaft

Die Montessori-Pädagogik: Ein alternativer Ansatz für eine ganzheitliche Bildung

Die Zukunft der Bildungseinrichtungen: Investitionen für eine moderne und zeitgemäße Bildung

Herausforderungen im deutschen Bildungssystem: Wege zu einer ganzheitlichen Bildung

Herausforderungen und Chancen der Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen im deutschen Bildungssystem

Investitionen in Bildung und Fortbildung steigern die individuellen Einkommensmöglichkeiten

Finanzierung und Kooperation: Chancen und Herausforderungen einer intersektoralen Zusammenarbeit

Bildungsinvestitionen als Motor für eine nachhaltige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung

Herausforderungen der Bildungsinvestitionen in Deutschland: Eine komplexe Angelegenheit

Bürokratie: Beste Entschuldigung beim Versagen

Bürokratische Hürden bei Investitions- und Infrastrukturprojekten in Deutschland

Herausforderungen des Bürokratieabbaus in Deutschland

Parkinson’schen Gesetze in der Verwaltung

Effizienzsteigerung und Bürokratieabbau: Wege und Lösungsansätze

Der Wille zum Erfolg: Erfolgsfaktoren in hochentwickelten Industrieländern

Staatsfinanzen als Korsett

Wirtschaftliche Dimensionen Deutschlands: Ein Blick auf BIP, Staatsfinanzen und Investitionen

Verteilung der Staatsausgaben in Deutschland: Prioritäten und Herausforderungen

Die Bedeutung von Bildung und Infrastruktur für den Wohlstand

Wir haben keine Lust! Oder wollen wir den Status Quo konservieren?

Komplexität gesellschaftlicher Erwartungen und Veränderungen

Balanceakt zwischen Fortschritt und Bewahrung

Europäische Kultur und Identität: Ein Schatz der Vielfalt und Geschichte

Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Innovation: Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit Europas

Balance zwischen dem kulturellen Erbe und dem gesellschaftlichen Fortschritt

Kulturkampf/ Schlusskapitel

Anhang

Anhang 1: Beruflichen Erfahrung bekannter Bundesminister vor dem Einzug in den Bundestag

Anhang 2: Beruflichen Erfahrung ausgewählter Staatssekretäre vor der politischen Karriere

Anhang 3: Deutsche Schulausgaben im Vergleich

Anhang 4: Föderale Unterschiede in der Bildung

Literaturverzeichnis

Einleitung

Heutzutage gewinnt die Diskussion über die Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit und die Zahl der Arbeitstage zunehmend an Bedeutung. Diese Debatte wird vor allem damit begründet, dass es derzeit einen Mangel an verfügbaren Arbeitskräften gibt, und dass Unternehmen und Branchen daher bestrebt sind, mehr Anreize zu bieten, um talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden. Gleichzeitig wächst auch der Wunsch der Arbeitnehmer nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance, um Beruf und Familie oder Freizeit besser vereinbaren zu können.

Die Idee hinter dieser Diskussion geht jedoch über die reine betriebswirtschaftliche Sichtweise hinaus. Es geht nicht nur darum, wie sich Arbeitgeber die besten Ressourcen (auch die Arbeitskraft gilt hierbei als Ressource) sichern können, sondern vielmehr darum, wie viel Arbeit für ein erfülltes Leben notwendig ist und welche gesellschaftlichen Werte und Lebensziele wir verfolgen wollen. Dies führt zu einer sozialwissenschaftlichen und philosophischen Dimension der Diskussion.

Ein berühmtes historisches Beispiel für die Idee einer verkürzten Arbeitszeit stammt von John Maynard Keynes, einem renommierten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Er prophezeite, dass mit fortschreitender Technologisierung die Menschen weniger arbeiten müssten, möglicherweise sogar nur 15 Wochenstunden. Diese Vorstellung ist in der Tat logisch nachvollziehbar, da die Technologie die Produktivität erheblich steigert. Dennoch haben wir bisher nicht die erwartete Entwicklung hin zu kürzeren Arbeitszeiten gesehen, sondern eher das Gegenteil: In einigen Bereichen müssen die Menschen heute mehr und länger arbeiten als je zuvor.

Ein Beispiel für diesen Widerspruch ist die Digitalisierung und Automatisierung vieler Arbeitsbereiche. Obwohl Technologien entwickelt wurden, um die Arbeitslast zu verringern, führen sie oft dazu, dass die verbleibenden Arbeitnehmer mehr Verantwortung und Aufgaben übernehmen müssen. Dies kann zu Überlastung und einem höheren Arbeitspensum führen. Nicht zuletzt sichtbar an den immer höher werdenden Burn-Out Fällen in industrialisieren Gesellschaften. Es zeigt sich, dass die Einführung neuer Technologien nicht automatisch zu einer Arbeitszeitverkürzung führt, sondern dass dies von verschiedenen sozioökonomischen Faktoren abhängt.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang betrachtet werden sollte, ist die Bedeutung der individuellen Lebens- und Wertvorstellungen. Unsere Gesellschaft wird von unterschiedlichen Menschen mit verschiedenen Vorstellungen über Glück, Erfolg und Lebensqualität geprägt. Einige Menschen bevorzugen möglicherweise eine Workaholic-Kultur und sehen ihre Identität stark mit ihrem Beruf verbunden, während andere nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance streben und ihre Zeit lieber für Familie, Hobbys oder soziales Engagement nutzen möchten.

In diesem Kontext kann auch die Rolle von Unternehmen und ihrer Unternehmenskultur nicht ignoriert werden. Unternehmen, die eine Kultur der Überarbeitung und des ständigen Wachstums fördern, können dazu beitragen, dass Arbeitnehmer sich unter Druck gesetzt fühlen, länger zu arbeiten. Andererseits gibt es auch Unternehmen, die bewusst auf eine bessere Work-Life-Balance und flexiblere Arbeitszeitmodelle setzen, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und zu halten.

Eine Möglichkeit, die Arbeitszeitverkürzung zu fördern, könnte in der politischen Gestaltung liegen. Es gibt bereits Länder, die mit reduzierten Arbeitszeiten experimentieren, wie zum Beispiel Schweden, wo das Konzept des "6-Stunden-Arbeitstags" in einigen Unternehmen eingeführt wurde. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Maßnahme zu einer erhöhten Mitarbeiterzufriedenheit, einer Steigerung der Produktivität und einer besseren Work-Life-Balance geführt hat.

Auch ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Erforschung von Arbeitszeitverkürzungen aufschlussreiche Erkenntnisse liefern kann. Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Einführung der 40-Stunden-Woche, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern etabliert wurde. Schon damals entfachten ähnliche Debatten wie heute über die Notwendigkeit einer besseren Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Durch den Einsatz von Gewerkschaften und politischen Maßnahmen konnte die Arbeitszeitverkürzung schließlich durchgesetzt werden, was die Lebensqualität vieler Arbeitnehmer deutlich verbesserte.

Die Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung, die sowohl ökonomische als auch soziale und kulturelle Aspekte berücksichtigt. Dabei ist es wichtig, die Wünsche und Erwartungen der Mehrheit zu berücksichtigen, ohne die individuellen Bedürfnisse und Lebensziele jedes Einzelnen zu vernachlässigen. Insgesamt zeigt sich, dass die Frage der Arbeitszeit nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale und kulturelle Dimensionen umfasst. Es geht darum, wie wir als Gesellschaft unsere Werte und Lebensziele definieren und wie wir die Balance zwischen Arbeit und Freizeit gestalten möchten. Die Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung ist daher eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen unserer Lebensweise und unserer Arbeitskultur.

In der heutigen Gesellschaft ist diese Diskussion für uns alle relevant, unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialer Stellung. Die Debatte ist jedoch eng mit anderen Aspekten unseres täglichen Lebens verflochten, die zunehmend Unmut und Unverständnis gegenüber unseren staatlichen und gesellschaftlichen Eliten hervorrufen. Unsere eigenen Wert- und Lebensvorstellungen spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie wir unsere Arbeitszeit gestalten und unsere Lebensqualität wahrnehmen. Um eine ausgewogene Work-Life-Balance zu erreichen, müssen die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, während wirtschaftliche Herausforderungen und Potenziale gleichermaßen berücksichtigt werden. Dieses komplexe Thema erfordert ein breites gesellschaftliches Engagement, um Veränderungen herbeizuführen.

Obwohl viele von uns Veränderungen wünschen und bestimmte Missstände erkennen, scheinen wir dennoch oft passiv zu bleiben und uns nicht aktiv für eine Verbesserung einzusetzen. Dieses Phänomen könnte darin begründet liegen, dass unsere Werte und Vorstellungen die aktuellen Zustände mitbestimmen. Solange wir diese zugrunde liegenden Werte, die wir bewusst oder unbewusst leben, nicht hinterfragen und gegebenenfalls anpassen, werden wir vermutlich weiterhin dieselben Probleme beklagen und dieselben Ergebnisse ernten.

Es ist von Bedeutung, sich den Fragen zu stellen, was uns stört und warum bestimmte unerwünschte Zustände in der Gesellschaft nicht den gewünschten Veränderungen weichen. Diese unerwünschten gesellschaftlichen Aspekte und die herbeigesehnten Veränderungen sind vielfältig und weisen oft eine starke Verflechtung untereinander und mit anderen Bereichen auf. Es ist daher wichtig, eine umfassende Sichtweise anzuwenden, und einen Blick für Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu entwickeln. Nur so kann man verstehen, warum bestimmte Wünsche und Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft oft nicht umgesetzt werden und die für uns alle wichtigen Ergebnisse nicht erreicht werden. Es ist weder der richtige, noch der zielführende Weg, wenn jeder Einzelne von uns, den empfundenen Unmut über verschiedene Kanäle äußert, ohne ein Gesamtverständnis über die gesellschaftliche Situation und bestimmte Beweg- und Handlungsgründe zu haben. In Zeiten moderner schnelllebiger Medien und sozialer Medien führt eine isolierte Betrachtung singulärer Probleme eher zur einer Polarisierung und einer immer stärkeren Spaltung der Gesellschaft, als dass die grundlegenden Reformen tatsächlich und ernsthaft angegangen werden.

In Deutschland beispielsweise zeigt sich dieses Phänomen in verschiedenen gesellschaftlichen Debatten. Ein prominentes Beispiel ist die Diskussion um den Klimawandel und die Umweltschutzmaßnahmen. Obwohl Umfragen zeigen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung Maßnahmen zum Klimaschutz befürwortet, kommt es dennoch immer wieder zu kontroversen Auseinandersetzungen und Protesten, bei denen verschiedene gesellschaftliche Gruppen aufeinanderprallen. Dies verdeutlicht, dass die Umsetzung der Wünsche und Erwartungen der Mehrheit oft durch verschiedene Faktoren behindert wird.

Ein weiteres aktuelles Beispiel in Deutschland ist die Debatte um die soziale Gerechtigkeit und die Schere zwischen Arm und Reich. Hier zeigt sich, dass trotz eines breiten Konsenses darüber, dass soziale Ungleichheit reduziert werden sollte, bestimmte politische Entscheidungen und wirtschaftliche Strukturen oft nicht den gewünschten Ausgleich schaffen. Dies führt zu einer zunehmenden Frustration und Entfremdung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und gesellschaftlichen Akteuren.

Es gibt jedoch auch positive Beispiele, wie gesellschaftlicher Wandel und politische Maßnahmen erfolgreich sein können. So haben beispielsweise die skandinavischen Länder mit ihren fortschrittlichen Sozialsystemen und flexiblen Arbeitszeitmodellen gezeigt, dass eine ausgewogene Work-Life-Balance möglich ist und gleichzeitig die Wirtschaft florieren kann. Diese Länder haben sich erfolgreich darauf konzentriert, das Wohlergehen ihrer Bürger zu fördern und gleichzeitig ein produktives und innovatives Umfeld für Unternehmen zu schaffen.

Die Schaffung einer ausgewogenen Work-Life-Balance und die Arbeitszeitverkürzung stellen eine komplexe Herausforderung dar, die eine gründliche Analyse der individuellen und gesellschaftlichen Werte erfordert. Es ist notwendig, offen für Veränderungen zu sein und die politische Gestaltung, sowie wirtschaftliche Strukturen anzupassen. Hierbei können wir uns von Erkenntnissen aus der sozio-kulturellen und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung inspirieren lassen, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die die Bedürfnisse der Gesellschaft als Ganzes berücksichtigen und eine bessere Lebensqualität für alle ermöglichen. Vertreter aus diesen Bereichen können dazu beitragen, Einblicke in die psychologischen, sozialen und ökonomischen Dynamiken zu geben, die unsere Entscheidungsfindung und unser Verhalten beeinflussen und somit einen Beitrag zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance leisten.

Der Aufbau des Buches folgt der Struktur, dass zunächst die Idee einer kürzeren Arbeitszeit an sich vorgestellt wird. Es wird erörtert, wie es zu diesem utopischen Gedanken kommt, dass wir alle weniger arbeiten können und wie diese Idee von den relevanten Forschern und historischen Persönlichkeiten begründet wird. Anschließend wird die Ist-Situation der realen Welt betrachtet. Dabei werden einige Aspekte des modernen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens betrachtet, welche noch stärker, als die Technologie, einen Einfluss darauf haben, wieviel wir arbeiten können oder müssen. Denn meistens ist es keine Frage der technischen Möglichkeiten der modernen Welt, sondern die der Rahmenbedingungen, die wir als Gesellschaft festlegen und die uns als Individuen die Lebensweise diktieren. Es ist wichtig die Zusammenhänge zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu verstehen, um zu erkennen, dass wir unsere gesamtgesellschaftliche Lebensweise ändern müssen, um Veränderungen für den Einzelnen zu bekommen. Jeder für sich wird die Utopie nicht erreichen können. In diesem Zusammenhang werden wir uns anschauen, welche realen Probleme, aber auch welche empfundenen Schwierigkeiten uns bei der Wunscherfüllung im Wege stehen. Wegen der psychologischen Komponente der Empfindungen setzen wir uns im Kapitel 8 mit der Maslowschen Pyramide auseinander und betrachten einen möglichen Grund, warum es in den modernen, wohlhabenden Gesellschaften zu einer immer stärkeren Spaltung kommt, anstatt dass sich die Lebenssituation für alle Menschen gleichermaßen verbessert. Zum Schluss führen wir all die verschiedenen Aspekte zusammen und betrachten die nun gewonnenen Erkenntnissen in der Gesamtheit. Es werden die Fragen zu beantworten sein; Was muss passieren und was müssen wir ändern, wenn wir die Utopie erreichen wollen? Falls wir das wollen…

Keynes 15 Stunden-Vision

Die Idee, dass technologischer Fortschritt zu einer Verringerung der Arbeitszeit führen könnte, wurde im Laufe der Geschichte von verschiedenen Denkern und Ökonomen intensiv diskutiert. Einer der prominentesten Vertreter dieser Idee war der britische Ökonom John Maynard Keynes. In seinem bahnbrechenden Essay "Economic Possibilities for our Grandchildren" von 1930, also vor fast 100 Jahren, spekulierte Keynes darüber, dass der Fortschritt in Technologie und Produktivität eine Zukunft ermöglichen könnte, in der die Menschen weniger arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen (Keynes J. M., 1930). Er glaubte, dass dies zu einem Anstieg des allgemeinen Wohlstands und zu mehr Freizeit für die Menschen führen könnte. Es ist jedoch zu betonen, dass Keynes diese Vision nicht als zwingend eintretend darstellte, sondern eher als eine optimistische Möglichkeit in Erwägung zog.

Ein weiterer bedeutender Denker, der über die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Arbeitszeit nachdachte, war der amerikanische Soziologe und Ökonom Jeremy Rifkin. In seinem Werk "The End of Work" argumentierte Rifkin, dass die fortschreitende Automatisierung durch technologischen Fortschritt dazu führen könnte, dass die Notwendigkeit menschlicher Arbeit in der Zukunft abnimmt (Rifkin, 1995). Er erörterte die Möglichkeit einer Gesellschaft, in der die Produktionsprozesse von Maschinen und künstlicher Intelligenz übernommen werden, wodurch die Arbeitszeit der Menschen reduziert werden könnte.

Diese Spekulationen über die Verringerung der Arbeitszeit durch technologischen Fortschritt sind jedoch nicht ohne Kontroversen. Die tatsächlichen Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Arbeitswelt hängen von einer Vielzahl von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren ab. Es gibt Beispiele aus der Vergangenheit, in denen Technologien tatsächlich zu einer Reduzierung der Arbeitszeit geführt haben, wie zum Beispiel die Einführung von Maschinen während der Industrialisierung. Dennoch haben andere Entwicklungen, wie die Digitalisierung und Automatisierung in jüngster Zeit, nicht immer zu einer Arbeitszeitverkürzung geführt. Vielmehr hängt die Auswirkung des technologischen Fortschritts auf die Arbeitszeit davon ab, wie die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft darauf reagieren und welche politischen und sozialen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Um die Zukunft der Arbeitszeitgestaltung besser zu verstehen, beschäftigen sich sozio-kulturelle und wirtschaftswissenschaftliche Forschung intensiv mit den Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Arbeitswelt. Untersuchungen zeigen, dass die Automatisierung bestimmter Tätigkeiten zu einem Strukturwandel in der Arbeitswelt führen kann. Ein Beispiel hierfür ist der Einfluss von Robotern und künstlicher Intelligenz auf die Fertigungsindustrie. Durch die Automatisierung von Produktionsprozessen können bestimmte Jobs überflüssig werden, während gleichzeitig neue Berufsfelder und Qualifikationen entstehen (Acemoglu & Restrepo, 2020).

Die Debatte über die Verringerung der Arbeitszeit im Zeitalter des technologischen Fortschritts wird auch von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und politischen Entscheidungsträgern aktiv geführt. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Schweden, haben Experimente mit verkürzten Arbeitszeiten positive Ergebnisse gezeigt.

Insgesamt bleibt die Zukunft der Arbeitszeitgestaltung und die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Arbeit ein komplexes Thema, das weiterhin von Forschern, Politikern und der Gesellschaft als Ganzes diskutiert wird. Es bedarf einer sorgfältigen Analyse und der Berücksichtigung verschiedener sozialer, politischer und wirtschaftlicher Kontexte, um tragfähige Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Menschen und der Gesellschaft als Ganzes gerecht werden.

Von Keynes erkannte Hindernisse

Kulturelle Gewohnheiten und der gesellschaftliche Druck

Die Idee einer verkürzten Arbeitszeit, die durch technologischen Fortschritt ermöglicht wird, ist eine faszinierende Vision. Allerdings stehen dieser Vision auch verschiedene Hindernisse entgegen, von denen eines besonders heraussticht: kulturelle Gewohnheiten und der gesellschaftliche Druck.

Keynes erkannte, dass Menschen seit Generationen an das traditionelle Arbeitsmuster gewöhnt sind, bei dem eine lange Arbeitszeit als unerlässlich für den Lebensunterhalt angesehen wird. Dieses Arbeitsverständnis wurde über die Jahre in der Gesellschaft verankert und stellt somit ein tief verwurzeltes Hindernis dar, das nur schwer zu überwinden ist. Jeremy Rifkin bestätigte diese Einschätzung und betonte ebenfalls, dass eine Veränderung dieser kulturellen Gewohnheiten Zeit und Mühe erfordert.

In den letzten Jahren ist jedoch ein Wandel in der Einstellung zur Arbeit und zur Work-Life-Balance zu beobachten; insbesondere bei den jüngeren Generationen Z und Y. Diese Generationen legen vermehrt Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance und sind bereit, auf übermäßiges Einkommen zu verzichten, um mehr Freizeit und Lebensqualität zu genießen (PwC, 2011). Dieser Trend lässt darauf schließen, dass kulturelle Gewohnheiten sich im Laufe der Zeit verändern können, wenn sich die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ändern.

Die jüngeren Berufsanfänger treffen jedoch auf die Nachkriegsgeneration, die eine andere Arbeitsrealität erlebt hat. Die Nachkriegsgeneration musste sich oft alles erst erarbeiten und aufbauen, wodurch eine lange Arbeitszeit als notwendig erachtet wurde, um beruflich erfolgreich zu sein und den eigenen Lebensstandard zu sichern. Diese unterschiedlichen Ansichten zur Arbeit führen zu einem Konflikt zwischen den Generationen, der auch Einfluss auf die Arbeitskultur und die gesellschaftlichen Normen hat (Costanza, Badger, Fraser, Severt, & Gade, 2012).

Die Auswirkungen dieser Entwicklung kann man an verschiedenen Beispielen sehen; zum Beispiel an der Bildungslandschaft, die sich im Laufe der Jahre stark verändert hat. Früher verließen viele junge Menschen die Schule frühzeitig, um möglichst schnell Geld zu verdienen und zum Lebensunterhalt ihrer Familie beizutragen. Heute hingegen haben die meisten jungen Menschen die Möglichkeit, eine höhere Bildung zu erlangen und ihre individuellen Interessen und Stärken zu fördern. Dies zeigt sich einerseits in den steigenden Studierendenzahlen an deutschen Universitäten, andererseits aber auch an der Wahl der Studiengänge.

Die Betrachtung der aktuellen Ausbildungssituation zeigt, dass die Zahl der Auszubildenden seit Jahren rückläufig ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass bestimmte Berufsfelder an Attraktivität verloren haben, oder dass der gesellschaftliche Fokus auf akademischer Bildung die Bedeutung von Berufsausbildungen beeinträchtigt. Es stellt sich aber auch die Frage, ob alle jungen Menschen wirklich das Bedürfnis haben, zu studieren. Möglicherweise sorgt auch hier der gesellschaftliche Druck dafür, dass viele Schulabgänger dem vermeintlichen Ideal folgen und einen Hochschulabschluss anstreben, obwohl sie sich für andere Berufswege interessieren würden. Hier zeigt sich, dass gesellschaftliche Normen und Erwartungen einen großen Einfluss auf die individuellen Entscheidungen, wie die Berufswahl, haben können. Daher stellt sich die Frage, ob die Arbeitskultur und die gesellschaftliche Wertschätzung bestimmter Berufe neu bewertet werden müssten, um die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten zu erhalten und eine ausgewogene Arbeitswelt zu fördern (BMBF, 2020).

Es ist bezeichnend, dass immer mehr Menschen in ihrer Freizeit Hobbys wie Backen oder Handwerk betreiben, was darauf hin deutet, dass es durchaus ein Bedürfnis nach erschaffenden und handwerklichen Tätigkeiten gibt, die im Gegensatz zu vielen Bürojobs als erfüllender empfunden werden. Hier ergeben sich neue Fragen zur Bedeutung von Arbeit und zum Verhältnis von Hobby und Beruf.

Es ist offensichtlich, dass kulturelle Gewohnheiten und der gesellschaftliche Druck eng miteinander verbunden sind und eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Arbeitszeit spielen. Um eine Verkürzung der Arbeitszeit zu ermöglichen, müssen gesellschaftliche Normen und Erwartungen reflektiert und möglicherweise neu definiert werden. Eine offene Diskussion über die Bedeutung von Arbeit, die Wertschätzung verschiedener Berufsfelder und die individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer sind hier von zentraler Bedeutung.

Kapitalismus, Konsumgesellschaft und die Auswirkungen auf die Arbeitszeit

Ein weiteres bedeutendes Hindernis für eine verkürzte Arbeitszeit liegt in den Strukturen des Kapitalismus und unserer modernen Konsumgesellschaft. Keynes argumentierte, dass der Kapitalismus und die Konsumgesellschaft dazu neigen, die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen kontinuierlich zu steigern. Eine Verkürzung der Arbeitszeit könnte jedoch die Produktion, also das Angebot, reduzieren und die Nachfrage beeinträchtigen, was möglicherweise negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hätte. Es entsteht ein logischer Widerspruch, den die Gesellschaft, unter Offenlegung aller relevanter Aspekte, diskutieren müsste, um dann zu entscheiden, was der gewünschte zu erreichende Status Quo sein soll. Erst wenn man das Ziel kennt, kann man den Weg optimieren und eine Lösung finden.

Das Risiko einer sinkenden Nachfrage hängt aber nicht ausschließlich mit der Reduzierung der Arbeitszeit zusammen. Eine fortschreitende Automatisierung, so wie unsere Gesellschaften diese in den vergangenen Jahrhunderten erlebt haben, hat die gleichen Auswirkungen. Es wird zwar mehr und günstiger produziert; wenn aber die freigesetzten Arbeitskräfte das Einkommen verlieren, so reduziert sich auch die Nachfrage – zumindest erstmal. Dieser Gedankenaspekt wurde von Rifkin aufgegriffen. Er betonte die Notwendigkeit, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, um den steigenden Bedarf an Arbeitsplätzen zu decken, die durch Automatisierung und Digitalisierung verloren gehen könnten (Rifkin, 1995).

Auch in seinen Überlegungen geht es um das kurzfristige Problem, von Prozessveränderungen. Bestimmte Berufsgruppen verlieren ihre Arbeit, damit das Einkommen und damit die Konsummöglichkeiten. Die Reparatur dieser entstandenen kurzfristigen Unwucht wird mit Mitteln und Instrumenten des bestehenden kapitalistischen Systems durchgeführt. Kurzfristig ist es auch nachvollziehbar; schließlich führt die Automatisierung zu Veränderungen und potentiellen gesellschaftlichen Konflikten. Es besteht also ein dringenden Handlungsbedarf, der bewährte Sofortmaßnahmen erfordert.

Anschließend müsste aber auch eine mittel- und langfristige Lösung diskutiert und gefunden werden, um das Hamsterrad nicht immer nur anzustoßen, sondern langfristig umzugestalten – das wird im späteren Verlauf näher erörtert.

Es drängt sich die Frage auf, wer denn dafür verantwortlich ist, dass die Zahnräder des Systems immer wieder auf die gleiche Weise aufeinander eingestellt wurden und die Menschen trotz der immer optimierterer Automatisierung nicht die gewünschte Utopie erreicht haben.

Eine Erklärung darauf findet sich beim Ökonomen Jean-Baptiste Say (1767-1832), einem bekannten Vertreter der Wirtschaftstheorie, der sich mit der Entstehung von Angebot und Nachfrage beschäftigte. Say formulierte das Theorem, dass Angebot immer auch Nachfrage schafft. Anders ausgedrückt: Die Produktion eines Gutes oder einer Dienstleistung führt zu einem Einkommen, das wiederum für den Konsum verwendet wird, wodurch die Nachfrage nach weiteren Gütern und Dienstleistungen entsteht (Say, 1807).

Dieses Gesetz wird jedoch heute kontrovers diskutiert, da es nicht immer aufrechterhalten werden kann, insbesondere in Zeiten von struktureller Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Es zeigt sich, dass der Konsum bei reduziertem oder ausbleibendem Einkommen nur langsam, verzögert und unvollständig sinkt. Abhängig davon auf welchem Konsumniveau sich eine Person befunden hat. Wenn aber das Einkommen bestimmter Gruppen aufgrund von Effizienzsteigerungen oder struktureller Maßnahmen langfristig ausbleibt, reduzieren die Menschen ihren Konsum auf das Nötigste. Damit reduziert sich aber auch die Nachfrage nach den angebotenen Produkten, mit den entsprechenden unerwünschten Konsequenzen für die Wirtschaft.

Aus Angst davor, versuchen die Wirtschaft und Politik mit eigenen Mitteln entgegen zu steuern; Die Politik, indem sie versucht die Arbeitszeit, damit das Einkommen und damit den Konsum der Gesellschaft beim Status Quo zu erhalten; Und die Wirtschaft, indem sie versucht, die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten und damit den Konsum mit zielgerichteten Marketingmaßnahmen hoch zu halten (Heydari & Laroche, 2020).

Hierbei wird eine ständige Erneuerung der Produkte und Technologien beworben, was wiederum zu einem kontinuierlichen Konsum führt. Dieses Konsumverhalten treibt die Wirtschaft an und fördert das Wirtschaftswachstum. Widerspricht aber eben dem oben genannten Wusch nach einer Verkürzung der Arbeitszeit.

Kurzfristig und singulär betrachtet, erscheinen diese Maßnahmen nachvollziehbar und berechtigt. Die Gesamtproblematik bleibt dabei aber ungelöst, und das Hamsterrad dreht sich weiter – schneller, immer schneller.

Unabhängig von den stabilisierenden Maßnahmen, ist ein zentraler Aspekt des Konsumverhaltens auch der Wunsch der Unternehmen, die Kunden dazu zu bewegen, immer mehr zu konsumieren, um Umsätze und Gewinne zu steigern. Hierbei nutzen sie nicht nur Innovationen, sondern auch ausgeklügelte Marketingansagen, um die Nachfrage zu erhöhen und den Konsum anzukurbeln. Einige Hersteller gehen sogar so weit, bewusst Schwachstellen in ihre Produkte einzubauen, um sicherzustellen, dass diese nach einer bestimmten Zeit kaputt gehen und der Kunde gezwungen ist, ein neues Produkt zu kaufen. Diese geplante Obsoleszenz trägt zur Verstärkung des Konsums bei, indem die Produkte nicht langlebig genug sind und somit eine künstliche Nachfrage aufrechterhalten wird (Packard, 1960) und (Slade, 2006).

Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass nicht alle Unternehmen die gleiche Einstellung zur Arbeitszeit und zum Konsum haben. Es gibt Organisationen und Unternehmen, die sich für eine nachhaltige und umweltbewusste Arbeitsweise einsetzen und bewusst darauf hinwirken, langlebige Produkte herzustellen. Diese Firmen setzen sich für eine ressourcenschonende Produktion und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein, ohne dabei den ständigen Konsum zu forcieren. Solche Unternehmen könnten als Vorbilder für eine Arbeitswelt dienen, in der die Arbeitszeit reduziert wird, ohne dass die Wirtschaft negativ beeinflusst wird.

Rifkin wies darauf hin, dass jede Stufe der Automatisierung Arbeitsplätze beseitigt hat, aber auch gleichzeitig neue Beschäftigungsformen und Arbeitsplätze geschaffen hat, um das Beschäftigungsniveau und damit das Einkommen stabil zu halten (Rifkin, 1995). Infolgedessen verlagerte sich der Arbeitsmarkt zunehmend von der traditionellen Fabrikarbeit hin zu anderen Bereichen, die von Automatisierung weniger betroffen sind oder in denen neue Tätigkeiten entstehen. Die Fabrikarbeiter und die produzierende Industrie hatten früher maßgeblichen Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung, während heute immer mehr Arbeitskräfte in weniger produktiven Bereichen arbeiten, die sich mit Verkauf, Werbung und Verwaltung von Produkten und Dienstleistungen beschäftigen. Diese Veränderung wird oft als Zeichen für eine Überproduktion von Dienstleistungen und einen verzerrten Arbeitsmarkt angesehen.

Die moderne Konsumgesellschaft weist zunehmend auf Berufe hin, die als „Bullshit-Jobs“ bezeichnet werden, ein Begriff, den der Anthropologe David Graeber prägte (Graeber D. , 2013), (Graeber D. , 2018). Graeber argumentiert, dass viele dieser Jobs keinen wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft leisten und oft als sinnlos empfunden werden. Zu diesen Berufen gehören häufig Tätigkeiten im Dienstleistungssektor, wie Marketing, Vertrieb, Steuerberatung oder Rechtsberatung, die mit der Zunahme der Konsumgesellschaft an Bedeutung gewonnen haben. Alles Bereiche mit gutbezahlten Jobs, die eine Menge Wertschöpfung verbrauchen, ohne einen eigenen produktiven Beitrag zu leisten.

Ob diese "Bullshit-Jobs" tatsächlich notwendig sind oder das Produkt einer aufgeblähten Konsumgesellschaft, die künstlich Nachfrage durch Marketing und Werbung erzeugt, bleibt umstritten. Ein ernsthaftes Bemühen um eine Verkürzung der Arbeitszeit könnte dazu führen, dass diese Arbeitsplätze stärker hinterfragt und die Unternehmen gezwungen werden, ihre Arbeitsressourcen effizienter einzusetzen, insbesondere in Bereichen, in denen Fachkräfte wirklich notwendig sind und fehlen.

Abschließend zeigt sich, dass der Kapitalismus und die Konsumgesellschaft in einer komplexen Beziehung zur Arbeitszeitverkürzung stehen. Die Strukturen dieser Systeme können der Verkürzung der Arbeitszeit und einer besseren Work-Life-Balance entgegenwirken. Daher bedarf es einer gesellschaftlichen Debatte über die Auswirkung des Konsumverhaltens und die Notwendigkeit von "Bullshit-Jobs", um alternative Ansätze zur Gestaltung der Arbeitszeit zu entwickeln.

Verteilung des Wohlstands und ihre Auswirkungen auf die Arbeitszeitgestaltung

Auch die Verteilung des Wohlstands in der Gesellschaft stellt ein Hindernis dar. Keynes betonte, dass eine gerechte Verteilung des Wohlstands unerlässlich sei, um die Vision einer verkürzten Arbeitszeit zu verwirklichen. Wenn der Wohlstand weiterhin ungleich verteilt ist, könnten nicht alle Menschen von einer Arbeitszeitverkürzung profitieren. Dieser Aspekt ist auch in den Schriften von Karl Marx präsent, der ähnliche Argumente zur sozialen Gerechtigkeit und Wohlstandsverteilung vorgebracht hat.

Die ungleiche Verteilung des Wohlstands führt zu einer Kluft zwischen denjenigen, die über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügen, um ihre Arbeitszeit flexibler zu gestalten, und denen, die gezwungen sind, länger zu arbeiten, um ihre Grundbedürfnisse und den gewünschten Lebensstandard zu decken. Ein Unternehmer mit viel Kapital kann seine Arbeitszeit eher reduzieren, da er über die finanzielle Sicherheit verfügt, während eine Person mit niedrigem Einkommen möglicherweise nicht die gleiche Flexibilität hat, da sie auf längere Arbeitszeiten angewiesen ist, um ihre Fixkosten zu decken und ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Eine gerechtere Verteilung des Wohlstands könnte dazu beitragen, die Ungleichheit in der Arbeitszeitgestaltung zu verringern und den Zugang zu einer verkürzten Arbeitszeit für alle zu ermöglichen. Hierbei könnte eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen eine Rolle spielen, um sicherzustellen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit an ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen anzupassen.

Es gibt verschiedene Ansätze und Modelle, die sich mit der Verteilung des Wohlstands und der sozialen Gerechtigkeit befassen. Ein bekanntes Konzept ist das bedingungslose Grundeinkommen (BGE). Das BGE ist eine finanzielle Zuwendung, die bedingungslos und regelmäßig an alle Bürgerinnen und Bürger gezahlt wird, ohne dass eine Gegenleistung erbracht werden muss. Befürworter des BGE argumentieren, dass es eine soziale Absicherung für alle darstellt und es den Menschen ermöglicht, ihre Arbeitszeit nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Durch das BGE könnten Menschen, die es sich wünschen, ihre Arbeitszeit reduzieren und ihre Lebensqualität verbessern, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten (Werner, 2006).

In der Forschung werden verschiedene Modelle und Experimente zum bedingungslosen Grundeinkommen durchgeführt. Ein prominentes Beispiel ist das Experiment in Finnland, bei dem ein zufällig ausgewählter Bevölkerungsanteil ein bedingungsloses Grundeinkommen erhielt. Die Ergebnisse dieses Experiments zeigten positive Effekte auf die Arbeitsmotivation und die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Neben dem BGE gibt es auch andere Ansätze, die sich mit der Umverteilung von Wohlstand und Arbeitszeit beschäftigen. Ein Beispiel hierfür sind die Vorschläge zur Einführung einer Vier-Tage-Woche oder einer kürzeren Arbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn. Solche Modelle könnten dazu beitragen, die Arbeitszeit gerechter zu verteilen und den Arbeitsdruck zu verringern, ohne dass die finanzielle Sicherheit der Beschäftigten beeinträchtigt wird.

Ein relevanter Vertreter der Debatte über die Verteilung des Wohlstands und die Arbeitszeitgestaltung ist der französische Ökonom Thomas Piketty. In seinem Buch "Das Kapital im 21. Jahrhundert" untersuchte Piketty die Entwicklung von Ungleichheit und Vermögenskonzentration über die letzten Jahrhunderte und betonte die Bedeutung einer gerechten Umverteilung von Wohlstand und Einkommen (Piketty T. , 2013).

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine gerechte Verteilung des Wohlstands eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung einer verkürzten Arbeitszeit ist. Die Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten in der Gesellschaft beeinflusst maßgeblich die individuellen Arbeitszeitentscheidungen und die Gestaltung der Arbeitswelt. Durch eine gezielte Umverteilung von Wohlstand und die Implementierung innovativer Modelle wie dem bedingungslosen Grundeinkommen oder der Vier-Tage-Woche könnte eine gerechtere und flexiblere Arbeitszeitgestaltung erreicht werden, von der alle Mitglieder der Gesellschaft profitieren können.

Arbeitslosigkeit, technologischer Fortschritt und soziale Sicherung

Die Verwirklichung einer verkürzten Arbeitszeit korreliert stark mit einer möglichen Arbeitslosigkeit, die durch den technologischen Fortschritt, insbesondere durch die Automatisierung und den Einsatz von Maschinen, entstehen kann. Keynes erkannte bereits früh die Herausforderungen, die mit technologischem Fortschritt einhergehen und zu Arbeitslosigkeit führen können. Wenn Maschinen menschliche Arbeitskräfte ersetzen, kann dies zu einem Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten führen und eine Umverteilung der Arbeit erfordern.

Rifkin hat ausführlich die Auswirkungen der Automatisierung und des technologischen Fortschritts auf die Arbeitslosigkeit diskutiert und die Notwendigkeit einer sozialen Sicherung betont. Rifkin argumentiert, dass die Automatisierung viele Arbeitsplätze obsolet machen kann, insbesondere in traditionellen Branchen. Dies stellt eine große Herausforderung für die Gesellschaft dar, da es zu einem Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt führt (Rifkin, 1995).

Eine mögliche Lösung, die sowohl von Keynes als auch von Rifkin vorgeschlagen wurde, besteht in der Umverteilung der Arbeit, um den Menschen weiterhin Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Dies könnte durch eine Verkürzung der Arbeitszeit für alle Beschäftigten erreicht werden, was es ermöglichen würde, die verfügbaren Arbeitsstunden gerechter zu verteilen. Dadurch könnten mehr Menschen in den Arbeitsprozess eingebunden bleiben und gleichzeitig eine bessere Work-Life-Balance erreichen. Heutige Gewerkschaften sprechen gerne von der Verringerung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Letzteres ist logisch, weil die Menschen den Lebensstandard halten wollen und müssen. Die Arbeitgeber beharren aber auf der gegenteiligen Positionen: Die Arbeitszeit könne nicht verkürzt werden, weil bereits heute in allen Bereichen Mitarbeiter fehlen und der Arbeitskräftebedarf in Zukunft noch zunehmen wird, um die zunehmenden Individualwünsche der Kunden befriedigen zu können. Dabei wäre die Lösung einfach: wenn bereits heute Mitarbeiter fehlen, müssen die Prozesse effizienter gestaltet werden und die Mitarbeiter aus den Bullshit-Jobs in produktive Bereiche verlagert werden.

Die spiralförmig immer weiter wachsenden Kundenwünsche werden an einer anderen Stelle genauer diskutiert.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang beachtet werden muss, ist der notwendige Konsum. Selbst wenn eine Umverteilung von Arbeit stattfindet, wird es immer Menschen geben, die aufgrund ihres Alters, ihrer sozialen Bindung an eine bestimmte Region, moralischer Vorstellungen, Gesundheit oder persönlicher Vorlieben nicht in der Lage oder nicht willens sind, einen anderen Beruf auszuüben oder in eine andere Branche zu wechseln. In diesen Fällen muss der Staat soziale Sicherungsmaßnahmen bereitstellen, um sicherzustellen, dass auch diese Personen die gleichen Möglichkeiten zum Konsumieren haben wie andere Mitglieder der Gesellschaft.

Der Staat spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Transferleistungen und sozialen Sicherungsnetzen, um Menschen zu unterstützen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder Schwierigkeiten haben, sich an veränderte Arbeitsbedingungen anzupassen. Durch gezielte Umverteilung von Ressourcen wird eine Grundsicherung gewährleistet, die dazu beiträgt, Konflikte, Hass und Wut zu vermeiden, indem alle Menschen in der Gesellschaft Zugang zu einem angemessenen Lebensstandard erhalten (Esping-Andersen, 1990).

Dabei müssen jedoch der Umfang und die Art der Transferleistungen, sowie der Kreis der Berechtigten sorgfältig und sachlich festgelegt werden. Oft fehlt in diesen Diskussionen die Neutralität, und die Debatte wird von emotionalen Argumenten dominiert. Beispielsweise wird häufig angeführt, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung sich keinen Urlaub leisten könne und immer mehr Kinder in Armut aufwachsen. Solche Beispiele werden oft vermischt und dann als Argument für höhere staatliche Leistungen verwendet (Goodin & Le Grand, 1987).

Es ist jedoch wichtig, diese Themen differenziert zu betrachten. Die Frage, ob jeder Urlaub im Ausland machen können sollte, ist nicht nur finanzieller Natur, sondern auch eine Frage der Prioritäten. Menschen entscheiden selbst, wie sie ihr Einkommen verwenden, und manchmal wird Geld für Luxusgüter oder Unterhaltungsabonnements ausgegeben, anstatt für andere Dinge wie Urlaub oder Bildung der Kinder. Wenn Familien sich das neueste Smartphone und teure Urlaube leisten können, ist es fraglich, ob sie zusätzliche staatliche Unterstützung benötigen.

Der Staat sollte daher bei der Verteilung von Sozialleistungen darauf achten, dass die Hilfe dorthin geht, wo sie am dringendsten benötigt wird. Die Verteilung nach dem Gießkannenprinzip ist weder effizient noch gerecht, denn sie belastet die Allgemeinheit und führt möglicherweise dazu, dass Mittel dort fehlen, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Stattdessen sollten Kriterien entwickelt werden, die sicherstellen, dass Menschen, die wirklich in Not sind, die notwendige Unterstützung schnell und unbürokratisch erhalten.

In der sozio-kulturellen Forschung wird intensiv darüber diskutiert, wie soziale Sicherungssysteme gestaltet sein sollten, um den Herausforderungen des technologischen Wandels gerecht zu werden (Struck & Lampert, 2019).

Ein relevanter Vertreter dieser Debatte ist der Ökonom und Sozialphilosoph Amartya Sen. Er betont die Bedeutung der individuellen Freiheit und der Fähigkeiten, ein erfülltes Leben führen zu können. Sen argumentiert, dass soziale Sicherungsmaßnahmen und Transferleistungen notwendig sind, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale zu entfalten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern (Sen, 2010).

Zusammenfassend zeigt sich, dass die drohende Arbeitslosigkeit aufgrund des technologischen Fortschritts eine zentrale Herausforderung für die Umsetzung einer verkürzten Arbeitszeit darstellt. Eine gerechte Umverteilung der Arbeit und eine funktionierende soziale Sicherung sind notwendig, um den Menschen Chancen zu bieten, sich an die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt anzupassen und ein erfülltes Leben führen zu können.

Es ist wichtig anzumerken, dass Keynes und die anderen Vertreter diese Hindernisse nicht als unüberwindliche Barrieren betrachteten, sondern als Aspekte, die berücksichtigt und angegangen werden sollten, um die Vision einer verkürzten Arbeitszeit und einer gerechteren Gesellschaft zu verwirklichen.

Keynes Bedeutung für die deutsche Politik

Keynesianische Wirtschaftstheorie

Die von Keynes entwickelte keynesianische Wirtschaftstheorie hatte weltweit, einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Wirtschaftspolitik. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg wurden keynesianische Prinzipien wie staatliche Nachfragesteuerung und antizyklische Maßnahmen in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, angewendet. Weitere Wissenschaftler wie John Hicks und Paul Samuelson haben Keynes' Theorien weiterentwickelt und zur Anwendung in der Wirtschaftspolitik beigetragen.

Keynes' Theorien wurden zur Rate gezogen, um in vielen Ländern die wirtschaftliche Stabilität zu fördern und wirtschaftliche Krisen zu bewältigen. Einige der wichtigsten Prinzipien und Ansätze der keynesianischen Theorie sind:

1. Staatliche Nachfragesteuerung: Ein zentrales Element der keynesianischen Theorie ist die Idee, dass der Staat eine aktive Rolle in der Wirtschaft spielen sollte, indem er die aggregierte Nachfrage steuert. In Zeiten wirtschaftlicher Flaute oder Rezession kann der Staat die Nachfrage stimulieren, indem er öffentliche Investitionen tätigt, Ausgaben erhöht oder Steuern senkt. Dadurch soll die Gesamtnachfrage angekurbelt und die wirtschaftliche Aktivität gefördert werden.

2. Antizyklische Maßnahmen: Keynes betonte die Bedeutung antizyklischer Maßnahmen, um Konjunkturschwankungen auszugleichen. In Zeiten hoher wirtschaftlicher Aktivität und Boomphasen sollte der Staat eine restriktive Fiskal- und Geldpolitik verfolgen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden und Inflation einzudämmen. Umgekehrt sollten in Zeiten der wirtschaftlichen Abschwächung expansive Maßnahmen ergriffen werden, um die Nachfrage anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

3. Geldpolitik und Zinspolitik: Neben der Fiskalpolitik legte Keynes auch Wert auf die Geldpolitik. Er betonte, dass die Zentralbank die Zinsen senken sollte, um die Investitionsbereitschaft der Unternehmen zu steigern und die Kreditvergabe zu fördern. Niedrigere Zinsen könnten Unternehmen und Verbraucher dazu ermutigen, mehr zu investieren und auszugeben, was wiederum die Nachfrage und die wirtschaftliche Aktivität ankurbeln würde.

4. Multiplikatoreffekt: Ein weiteres wichtiges Konzept in der keynesianischen Theorie ist der Multiplikatoreffekt. Dieser besagt, dass staatliche Ausgaben zu einer multiplizierenden Wirkung auf die Gesamtnachfrage führen können. Wenn der Staat beispielsweise in Infrastrukturprojekte investiert, werden nicht nur die direkten Arbeiten und Dienstleistungen geschaffen, sondern auch das Einkommen und die Ausgaben der Arbeitnehmer und Unternehmen, die an den Projekten beteiligt sind, steigen. Dadurch entsteht ein Multiplikatoreffekt, der die wirtschaftliche Aktivität insgesamt anregen kann.

Die keynesianische Theorie und ihre Weiterentwicklungen haben in der Wirtschaftspolitik einen erheblichen Einfluss gehabt und wurden in verschiedenen Ländern zur Bewältigung von Konjunkturzyklen und zur Förderung der wirtschaftlichen Stabilität eingesetzt. Allerdings gab es auch Kritik an der keynesianischen Theorie, insbesondere im Hinblick auf ihre Annahmen und politischen Implikationen. Dennoch bleibt sie eine bedeutende Denkschule in der Volkswirtschaftslehre und hat viele Diskussionen und Debatten über wirtschaftliche Zusammenhänge angestoßen.

Soziale Marktwirtschaft

Die deutsche Wirtschaftsordnung basiert auf dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das von deutschen Ökonomen wie Ludwig Erhard, Walter Eucken und Alfred Müller-Armack entwickelt wurde. Obwohl Keynes selbst kein Befürworter der sozialen Marktwirtschaft war, wurden seine Ideen über eine aktive staatliche Rolle in der Wirtschaftspolitik in die deutsche Konzeption integriert.

Die Soziale Marktwirtschaft ist eine Wirtschaftsordnung, die in Deutschland entwickelt wurde und auf dem Prinzip der freien Marktwirtschaft mit sozialen und staatlichen Interventionen basiert.

1. Ludwig Erhard war ein deutscher Ökonom und Politiker, der als Vater der Sozialen Marktwirtschaft gilt. Erhard betonte die Bedeutung von freiem Wettbewerb und individueller Initiative, um wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand zu fördern. Er war der Überzeugung, dass der Markt die effizienteste Art und Weise sei, Ressourcen zu verteilen, und dass die Rolle des Staates darin bestehe, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und soziale Sicherheit zu gewährleisten. Erhards Ideen waren stark von ordoliberalen Konzepten beeinflusst, die betonten, dass der Markt zwar eine zentrale Rolle spielen sollte, aber auch eine aktive staatliche Regulierung erforderlich sei, um Marktversagen zu verhindern (Erhard, 1957).

2. Walter Eucken war ein deutscher Ökonom und Begründer der sogenannten Freiburger Schule, die die ordoliberalen Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft weiterentwickelte. Eucken betonte die Bedeutung von Ordnungspolitik, welche die Rahmenbedingungen für eine funktionierende Marktwirtschaft festlegt. Dazu gehörten klare Regeln, Wettbewerb, Privatinitiative und Preisstabilität. Eucken war der Ansicht, dass staatliche Eingriffe in die Wirtschaft auf das Notwendigste beschränkt sein sollten und sich auf die Schaffung einer stabilen Ordnung konzentrieren sollten, um wirtschaftliche Prosperität und soziale Gerechtigkeit zu erreichen (Eucken, 1952).

3. Alfred Müller-Armack war ein deutscher Ökonom und Sozialwissenschaftler, der ebenfalls einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft leistete. Er betonte die Idee der sozialen Verantwortung und forderte, dass wirtschaftliches Handeln nicht nur auf Effizienz und Profit ausgerichtet sein sollte, sondern auch auf soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Müller-Armack argumentierte, dass die Wirtschaft dem Menschen dienen solle und nicht umgekehrt. Er betonte die Bedeutung eines sozialen Ausgleichs und einer ausreichenden sozialen Absicherung für alle Bürger (Müller-Armack, 1947).

Die Theorien dieser drei Ökonomen betonen wichtige Elemente der Sozialen Marktwirtschaft, darunter freier Wettbewerb, individuelle Initiative, staatliche Regulierung zur Vermeidung von Marktversagen, soziale Verantwortung und soziale Sicherheit. Obwohl die keynesianische Theorie ursprünglich nicht Teil der Sozialen Marktwirtschaft war, wurden bestimmte Aspekte davon später in die wirtschaftspolitischen Konzepte Deutschlands integriert, insbesondere in Bezug auf eine aktive staatliche Rolle in der Förderung von Wachstum und Beschäftigung in Zeiten der Wirtschaftskrise. Die Soziale Marktwirtschaft hat sich als ein erfolgreicher Ansatz erwiesen, der dazu beigetragen hat, das wirtschaftliche Wachstum und die soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu fördern.

Weitere namhafte Ökonomen hatten zwar weniger direkten, offensichtlichen Einfluss auf das deutsche Wirtschaftssystem, sorgten aber dafür, dass Ihre Ideen die gesellschaftliche Meinung und Vorstellungen über die Jahre hinweg immer mehr beeinflussten. Insbesondere bei den Fragen, welche Sozial- und Transferleistungen unumgänglich sind, aber auch in welchem Umfang die staatlichen Eingriffe maximal stattfinden dürfen, um die kreative Erschaffungskraft des Marktes nicht zu sehr einzubremsen.

Gunnar Myrdal und Friedrich Hayek sind zwei dieser Theoretiker, die abweichende Ansätze zur Wirtschaftstheorie entwickelten und einen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen.

1. Gunnar Myrdal war ein schwedischer Ökonom und Sozialwissenschaftler, der für seine Arbeiten zur Entwicklungstheorie und Wirtschaftspolitik bekannt ist. Myrdal betonte die Bedeutung von staatlicher Intervention und Planung, insbesondere in Entwicklungsländern, um soziale Probleme wie Armut und Ungleichheit zu bekämpfen. Seine Ideen waren in den 1950er und 1960er Jahren, als Deutschland vor der Herausforderung stand, seine Wirtschaft wieder aufzubauen, von geringerer Relevanz. Die deutsche Wirtschaftspolitik konzentrierte sich damals vor allem auf den Wiederaufbau und die Förderung des Wirtschaftswunders durch die Einführung von keynesianischen Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage und Investitionen (Myrdal, 1957).

2. Friedrich Hayek war ein österreichischer Ökonom und Sozialphilosoph, der als einer der führenden Vertreter der Österreichischen Schule der Wirtschaftswissenschaften bekannt ist. Hayek war ein entschiedener Kritiker des Keynesianismus und der Ideen staatlicher Intervention in die Wirtschaft. Er war der Ansicht, dass die Wirtschaft selbstregulierend sei und dass staatliche Eingriffe zu Verzerrungen und ineffizienten Ergebnissen führen könnten. Seine Ideen hatten in der Nachkriegszeit in Deutschland weniger Einfluss, da die vorherrschende wirtschaftspolitische Ausrichtung in der frühen Nachkriegszeit stark von keynesianischen Ansätzen geprägt war, um das Wirtschaftswunder zu fördern (Hayek, 1945).

Obwohl Myrdal und Hayek unterschiedliche Ansätze zur Wirtschaftstheorie hatten, wurden beide in späteren Jahren als wichtige Denker in ihren jeweiligen Bereichen anerkannt. Gunnar Myrdal hat bedeutende Beiträge zur Entwicklungstheorie geleistet und sich für die Rolle des Staates bei der Bewältigung sozialer Probleme eingesetzt. Hayek hat sich für freie Märkte, individuelle Freiheit und begrenzte staatliche Intervention eingesetzt und wurde später als einer der Vordenker der neoliberalen Wirtschaftspolitik anerkannt. Ihre Ideen und Theorien haben jeweils Einfluss auf die wirtschaftspolitische Debatte und die Gestaltung der Wirtschaftspolitik in verschiedenen Ländern und zu unterschiedlichen Zeiten gehabt. In Deutschland spielte jedoch der keynesianische Ansatz bei der Förderung des Wirtschaftswunders und der wirtschaftlichen Erholung nach dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle. Man erkennt aber in den Herkunftsländern der beiden Ökonomen, dass soziale Marktwirtschaft, die in Schweden und Österreich ebenfalls gelebt wird, auch andere Züge annehmen kann. Mit den Entsprechenden Vor- und Nachteilen, die wir heute sehen.

Politische und wirtschaftliche Institutionen

Keynes' Ideen wurden auch in politischen und wirtschaftlichen Institutionen in Deutschland übernommen. Der Einfluss von Keynes ist insbesondere in der deutschen Bundesbank und in den wirtschaftspolitischen Entscheidungen der Bundesregierung erkennbar. Deutschen Ökonomen und politischen Entscheidungsträgern studierten und diskutierten die Ansätze, was zu einem nachhaltigen Einfluss auf die deutsche Politik führte. Konkrete Beispiele dafür sind:

Die Deutsche Bundesbank, als Zentralbank Deutschlands, spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Geldpolitik. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war die Bundesbank stark von keynesianischen Ideen beeinflusst, insbesondere in Bezug auf die Verwendung von geldpolitischen Instrumenten zur Stabilisierung der Wirtschaft. Die Bundesbank richtete ihre Geldpolitik darauf aus, die Inflation zu kontrollieren und die wirtschaftliche Stabilität zu fördern, indem sie die Zinsen und die Geldmenge kontrollierte (Issing, 1996).

Wirtschaftspolitik der Bundesregierung: Die deutsche Bundesregierung hat in der Nachkriegszeit keynesianische Prinzipien in ihre Wirtschaftspolitik integriert, um das Wirtschaftswunder zu fördern und die Wirtschaft zu stimulieren. In den 1950er und 1960er Jahren wurden expansive fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen, wie Investitionen in Infrastruktur und soziale Projekte, um die Nachfrage zu steigern und das Wachstum anzukurbeln (Abelshauser, 2011).

Die Ideen von Keynes zur Vollbeschäftigung und zur Bedeutung staatlicher Nachfragesteuerung beeinflussten auch die deutsche Politik in Bezug auf Beschäftigungspolitik und soziale Sicherheit. Die Förderung von Arbeitsplätzen und die Einführung von Sozialversicherungssystemen waren wichtige Elemente der Wirtschaftspolitik Deutschlands in der Nachkriegszeit (Schmidt, 2005).

Diese Beispiele verdeutlichen den nachhaltigen Einfluss von Keynes' Ideen auf politische und wirtschaftliche Institutionen in Deutschland. Seine Theorien zur staatlichen Intervention und Nachfragesteuerung haben die wirtschaftspolitische Debatte in Deutschland in der Nachkriegszeit stark beeinflusst und zur Gestaltung einer Politik beigetragen, die auf wirtschaftliche Erholung, Wachstum und soziale Stabilität abzielte.

Insgesamt hat der Einfluss von Keynes auf die deutsche Politik dazu beigetragen, eine Grundlage für die wirtschaftspolitische Ausrichtung des Landes zu schaffen und keynesianische Prinzipien in politische Entscheidungen und institutionelle Strukturen zu integrieren.

Das Deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg: Eine Erfolgsgeschichte der Erholung und des Wiederaufbaus

Das Deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, das bereits genannt wurde, ist eine faszinierende Erfolgsgeschichte, die durch eine bemerkenswerte Kombination von Faktoren und Maßnahmen ermöglicht wurde. Deutschland stand nach dem verheerenden Krieg vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen, doch mit Entschlossenheit, Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und kluger wirtschaftspolitischer Weitsicht gelang es dem Land, in kurzer Zeit eine außergewöhnliche wirtschaftliche Erholung und einen beispiellosen Wiederaufbau zu erreichen.

Der Marshallplan und die Finanzspritze für den Wiederaufbau

Ein entscheidender Faktor für das Wirtschaftswunder war der Marshallplan, ein groß angelegtes Hilfsprogramm der Vereinigten Staaten und anderer westlicher Länder zur Unterstützung der europäischen Nachkriegswirtschaft. Ab 1948 erhielt Deutschland umfangreiche finanzielle Mittel, die gezielt für den Wiederaufbau der Infrastruktur und den Aufbau von Industriezweigen eingesetzt wurden. Dies ermöglichte die rasche Beseitigung von Kriegsschäden und schuf die Grundlage für einen robusten wirtschaftlichen Aufschwung. Deutschland profitierte enorm von dieser internationalen Unterstützung und nutzte die Ressourcen effizient, um das Land wieder auf die Beine zu bringen (Berghahn, 1986).

Die soziale Marktwirtschaft und ihre Bedeutung für Stabilität und Wohlstand

Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor war die Einführung der sozialen Marktwirtschaft. Dieses Modell verband marktwirtschaftliche Prinzipien mit sozialer Absicherung und staatlicher Regulierung, um eine ausgewogene Wirtschaftsordnung zu schaffen. Die soziale Marktwirtschaft förderte eine ausgeglichene Verteilung des Wohlstands und sorgte für soziale Stabilität, was das Vertrauen der Bevölkerung in die Wirtschaft stärkte und den Konsum ankurbelte (Nicholls, 1994).

Die Währungsreform als Weg zur wirtschaftlichen Stabilität

Die Währungsreform von 1948, bei der die Deutsche Mark als neue Währung eingeführt wurde, spielte eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung der Wirtschaft. Die Währungsreform führte zu einer starken Währung und einer soliden Geldpolitik, die die Inflation in Schach hielt und die wirtschaftliche Entwicklung positiv beeinflusste. Dadurch wurden auch internationale Investoren angezogen, die in die deutsche Wirtschaft investierten und so zu weiterem Wachstum beitrugen (Buchheim, 1997).

Investitionen in Bildung und Ausbildung als Schlüssel zur qualifizierten Arbeitskraft

Ein wichtiger Grund für das Wirtschaftswunder war die starke Investition in Bildung und Ausbildung. Deutschland erkannte früh die Bedeutung einer qualifizierten Arbeitskraft für den wirtschaftlichen Aufschwung. Investitionen in das Bildungssystem und die Ausbildung der Arbeitskräfte führten zu einer hochqualifizierten Belegschaft, die den technologischen Anforderungen der sich entwickelnden Industrie gewachsen war. Dies ermöglichte eine effiziente Produktion und stärkte die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands (Pierenkemper, 2004).

Strukturwandel in der Industrie für Innovation und Produktivität

Das deutsche Wirtschaftswunder wurde auch durch einen Strukturwandel in der Industrie vorangetrieben. Deutschland wandelte sich von einer traditionellen Schwerindustrie hin zu modernen Sektoren wie Maschinenbau, Chemie, Elektronik und Automobilindustrie. Dieser Strukturwandel förderte Innovation und Produktivität und ermöglichte es Deutschland, sich als führende Exportnation zu etablieren (Abelshauser, 2011).

Arbeitsmarktreformen für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Arbeitsmarktreformen spielten ebenfalls eine Rolle bei der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung. Die Förderung der Tarifautonomie, die Einführung von Kurzarbeit und die Modernisierung der Arbeitsgesetzgebung trugen dazu bei, die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Dies ermöglichte es Unternehmen, auf sich verändernde Marktbedingungen schnell zu reagieren und die Beschäftigung zu sichern (Keller, 2014).

Das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg war das Ergebnis eines klugen Zusammenspiels von Faktoren und Maßnahmen, das Deutschland zu einer der führenden Wirtschaftsmächte der Welt aufsteigen ließ. Heute wird das Wirtschaftswunder als inspirierendes Beispiel für erfolgreiche wirtschaftliche Erholung und nachhaltigen Wiederaufbau angesehen. Die Lehren aus dieser Zeit haben auch in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte in Deutschland Relevanz, da sie die Bedeutung von Investitionen in Bildung, Flexibilität des Arbeitsmarktes und einer ausgewogenen Wirtschaftsordnung betonen. Das Wirtschaftswunder bleibt somit eine inspirierende Erfolgsgeschichte und eine Quelle wichtiger Erkenntnisse für die Gestaltung der wirtschaftlichen Zukunft Deutschlands.

Evolution der Arbeitszeit: Work-Life-Balance und der gesellschaftliche Wandel

Die heutige Realität zeigt einen deutlichen Wandel in Bezug auf die Arbeitszeitgestaltung und die Bedeutung von Work-Life-Balance. Dieser Wandel ist das Ergebnis einer komplexen Interaktion verschiedener Generationen und Faktoren, die gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen widerspiegeln. Die Entscheidung, weniger zu arbeiten und einen ausgeglichenen Lebensstil zu pflegen, ist nicht auf eine bestimmte Generation beschränkt, sondern spiegelt eine allgemeine Entwicklung in der Gesellschaft wider.

Technologischer Fortschritt als Katalysator für Veränderungen

Ein wesentlicher Faktor, der zu der Veränderung der Arbeitszeitgestaltung beigetragen hat, ist der technologische Fortschritt. Die Einführung von Computern, dem Internet und mobilen Geräten hat die Arbeitswelt revolutioniert. Heutzutage sind viele Berufe nicht mehr an feste Arbeitszeiten oder physische Büropräsenz gebunden. Remote-Arbeit und flexible Arbeitszeiten sind weit verbreitet, was es den Menschen ermöglicht, ihre Arbeit besser in ihren Alltag zu integrieren und mehr Freiheiten in der Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu haben.

Ein aktuelles Beispiel für die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Arbeitszeitgestaltung ist die Zunahme von Remote-Arbeit während der COVID-19-Pandemie. Viele Unternehmen haben erkannt, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus genauso produktiv sein können wie im Büro. Dadurch hat sich das traditionelle Arbeitsmodell verändert, und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schätzen die Flexibilität und Zeitersparnis, die die Remote-Arbeit bietet. Dieser exogene Schock war aber auch wichtig, denn ohne diesen wären wir immer noch mit den Diskussionen über die Vor- und Nachteile beschäftigt, ohne den Schritt tatsächlich zu wagen und die Vorteile, die dieser bringt zu nutzen (Miranda, Bloom, Parker, & Price, 2020)

Gesellschaftliche Veränderungen und die Wertschätzung von Lebensqualität

Ein gesteigertes Bewusstsein für die Bedeutung von Lebensqualität und Wohlbefinden hat ebenfalls zu einer Veränderung in der Einstellung zur Arbeit und der Betonung von Work-Life-Balance geführt. Die Menschen erkennen zunehmend, dass ein ausgeglichenes Leben, das Zeit für Familie, Freunde, Hobbys und persönliche Interessen bietet, von großer Bedeutung ist. Dies ist ein Spiegelbild der Entwicklung hin zu einer Gesellschaft, die sich mehr auf das individuelle Wohlbefinden und die persönliche Erfüllung konzentriert.

Ein Beispiel dafür ist die zunehmende Akzeptanz von Sabbaticals und längeren Auszeiten im Berufsleben. Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, zu reisen oder sich anderen Interessen zu widmen. Diese Praxis zeigt, dass die Arbeitgeber die Bedeutung einer ausgewogenen Lebensweise für das Wohlbefinden ihrer Belegschaft anerkennen.

Das Erbe der Babyboomer-Generation und ihre Rolle in der Veränderung der Arbeitskultur

Die Babyboomer-Generation hat ebenfalls zu der Veränderung der Arbeitskultur beigetragen. Viele von ihnen haben die traditionellen Arbeitsmodelle erlebt, in denen lange Arbeitszeiten und beruflicher Erfolg als erstrebenswert galten. Doch einige von ihnen haben erkannt, dass ein ausgewogenes Leben von großer Bedeutung ist und haben dies an jüngere Generationen weitergegeben.

Ein Beispiel für die Übertragung dieser Werte ist das Konzept der "Feierabendkultur", das in einigen Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Hierbei geht es darum, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Feierabend nicht mehr für berufliche Anfragen zur Verfügung stehen und stattdessen ihre Freizeit und Erholung respektiert wird. Dieser Ansatz fördert die Work-Life-Balance und trägt dazu bei, Stress und Burnout zu reduzieren.

Der Ruf nach Veränderung: Arbeitszeitmodelle und gesellschaftliche Debatten

Die Veränderung der Arbeitszeitgestaltung und die Fokussierung auf Work-Life-Balance haben zu einer Vielzahl von gesellschaftlichen Debatten geführt. Es werden vermehrt Diskussionen über die Einführung von kürzeren Arbeitszeiten geführt, um den gestiegenen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden.

In der politischen Debatte wird immer wieder über die Möglichkeit eines Vier-Tage-Woche-Modells diskutiert, bei dem die Arbeitszeit auf vier Tage pro Woche reduziert wird, um den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Freizeit und Flexibilität zu ermöglichen. Diese Idee hat Unterstützung von Gewerkschaften und einigen politischen Parteien gefunden, die die Arbeitszeitverkürzung als Antwort auf die steigende Arbeitsbelastung und den Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance sehen.

Es gibt häufig kritische Stimmen, die befürchten, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit zu einem Rückgang der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit führen könnte. Dieses Argument taucht in verschiedenen Diskussionen immer wieder auf. Doch in solchen Debatten wird oft eine emotional aufgeladene Sichtweise eingenommen, die die sachliche Auseinandersetzung erschwert und die Argumente verzerrt.