9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,95 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,95 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Vista Point

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: 1000 Places To See Before You Die

- Sprache: Deutsch

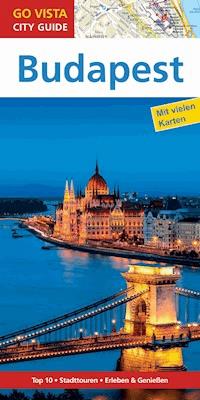

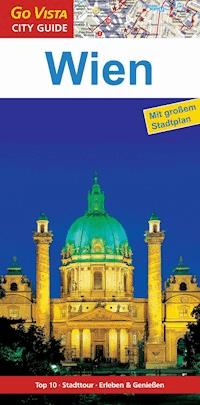

Wien, die Metropole zwischen imperialer Tradition, zeitgenössischer Kreativität, musikalischer Perfektion und kulinarischer Vielfalt, gehört zu den attraktivsten Reisezielen der Welt. Ganz zu Recht wurde Wien 2015 zum sechsten Mal in Folge als lebenswerteste Stadt weltweit ausgezeichnet. Wien ist aber auch eine Stadt zum Träumen. Wie kaum eine andere kokettiert sie mit der Vergänglichkeit und lebt in ihrer Vergangenheit fort. Das Habsburger Kaiserreich ist längst passé, doch seine Metropole träumt noch immer von Glanz und Größe. Beim Anblick der pompösen Fassaden und kopfsteingepflasterten Gassen leben die Jahrhunderte wieder auf – nicht als drückende Last, eher als Melodie aus vergangenen Tagen, ein Potpourri aus Wiener Walzer, Radetzkymarsch und Bruckner-Symphonie. Daneben gibt es aber auch eine Moderne, die ihre Tentakel in Form von glas- und chromummantelten Bauten bis ins Herz der Stadt, dem Stephansplatz, vorgeschoben hat, wo der Turm des Doms wie ein wuchtiger Tropfstein emporwächst. Wer hinaufsteigt, erblickt ein Wien, das sich weit in die Landschaft hinein stapelt – und immer höher wird! 1000 Places Städteführer: Auf Entdeckungsreise direkt vor der Haustür. Dieser Stadtführer kombiniert die bedeutendsten Orte Ihres Reiseziels aus »1000 Places To See Before You Die« mit persönlich recherchierten Infos unseres Autors zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Der Reiseblog bietet Tipps abseits der gängigen Touristenpfade. Infos zur Geschichte und der Serviceteil runden diesen Reiseführer ab. • mit den wichtigsten Orten aus »1000 Places To See Before You Die« zur Destination und Umgebung • inkl. Reiseblog mit Insidertipps • Vorschläge für Stadttouren und Streifzüge durch Stadtviertel und ins Umland • Autorentipps zu den Highlights und Empfehlungen für Hotels, Restaurants, Cafés, Nightlife, Shopping, Kinder, Erholung etc. • Infos zur Stadtgeschichte • Service von A bis Z • separater, ausfaltbarer Stadtplan inkl. Verkehrsnetzplan • erstklassige Farbfotos

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mit Ausflügen rund um

WIEN

Stadtführer spezial

DIE AUTOREN

Roland Mischke, in Chemnitz geboren, studierte in Berlin Evangelische Theologie und Germanistik. Er arbeitete bei verschiedenen Tageszeitungen, u. a. auch bei der FAZ, und schrieb zwei Sachbücher und mehr als ein Dutzend Reiseführer. Nach 25 Jahren Zwischenstopp in Frankfurt am Main lebt er wieder in Berlin.

Julia Rotter, studierte in Wien Publizistik und Germanistik. 2017 gründete sie ihren Reiseblog www.julie-en-voyage.com, wo sie ihre LeserInnen auf ihre Reisen durch Europa, aber auch zu exotischeren Reisezielen mitnimmt und mit Tipps versorgt.

Inhalt

Willkommen in Wien

TOP 10 & MEIN WIEN

Top 10: Das müssen Sie gesehen haben

Mein Wien: Lieblingsplätze des Autors

STADTTOUREN

Netzplan

Ein Rundgang durch Wien

STREIFZÜGE

MuseumsQuartier Wien

Mariahilf

Architektur der Moderne

Baden bei Wien

REISEBLOG: DAS ANDERE WIEN

Wien abseits der Touristenpfade: Setagayapark

Wien für Kulturinteressierte: Literaturfestival O-Töne im MuseumsQuartier

Wien für VegetarierInnen: 2 kulinarische Highlights

Stadtflucht: Burg Liechtenstein

VISTA POINTS – SEHENSWERTES

Museen und Galerien

Kirchen und Synagogen

Architektur und andere Sehenswürdigkeiten

ERLEBEN & GENIESSEN

Übernachten

Essen und Trinken

Nightlife

Kultur und Unterhaltung

Shopping

Mit Kindern in der Stadt

Erholung und Sport

CHRONIK

Daten zur Stadtgeschichte

SERVICE VON A BIS Z

Service von A bis Z

Register

Bildnachweis

Impressum

ORTE AUS »1000 PLACES TO SEE BEFORE YOU DIE«

MuseumsQuartier: Aus gewachsener Bausubstanz modern entwickelt

Architektur der Moderne: Eine Stadt als Experimentierfeld

Wiener Ringstraße: Der sogenannte Ringstraßenstil

Baden bei Wien: Aus der Luft gesponnen

Zisterzienserabtei Heiligenkreuz: Klosterleben im Wienerwald

Stift Klosterneuburg: Keimzelle der Kultur

Römerstadt Carnuntum: Pompeji bei Wien

Egon Schiele Museum: Ein Museum für den Frühvollendeten

Nationalpark Donauauen: Im Reich der Sumpfschildkröten

Albertina: Eine der größten grafischen Sammlungen der Welt

Bestattungsmuseum Wien: Wo der Tod zum Leben gehört

Hofburg: Die Zentrale einstiger Weltmacht

Hofmobiliendepot Möbel Museum: Wo sich die Republik Österreich Möbel ausleiht

Wiener Kriminalmuseum: Wie die Knochen gebrochen wurden

Kunsthistorisches Museum: Stolze Sammlungen kunstbegeisterter Habsburger

Mozarthaus Vienna: Wo der Maestro glücklich war

Wiener Secession: Aufbruch in die Moderne

Sigmund Freud Museum: Dr. Freuds Hintertür

Sisi Museum: Die erste »Königin der Herzen«

Stephansdom: Gotteshaus mit großer Geschichte

Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit: Die Mystik des Raumes

Schloss Belvedere: Eine der schönsten Barockanlagen Europas

Dorotheum: Vom Fragamt zu Tante Dorothee

Hundertwasserhaus & Village: Ein bunter Farbcocktail

Karlskirche: Ein Denkmal für den Pestheiligen

Wiener Prater: Wo die Sterne blinken

Schloss Schönbrunn: Ein spätbarockes Gesamtkunstwerk

Spanische Hofreitschule: Verschmelzung von Mensch und Tier in der Dressur

Zentralfriedhof: Linie 71 bis Endstation

Wiener Kaffeehauskultur: Das strenge Regiment der Ober

Beisl, eine Wiener Institution: Das Wirtshaus als Refugium

Restaurant Steirereck: Kosten an der goldenen Tafel

Wiener Schnitzel: Des Kaisers Leibspeise stammt gar nicht aus Wien

Heurigen-Lokale: Den Roten wie den Weißen

Haus Steiner und Loos American Bar: Nur die besten Materialien

Burgtheater: Eine der bedeutendsten Bühnen Europas

Wiener Staatsoper: Aushängeschild österreichischer Kultur

Wiener Sängerknaben: Jüngste Botschafter Österreichs

Julius Meinl am Graben: Die Welt der Delikatessen

Naschmarkt: »Was es am Naschmarkt nicht gibt, brauchen Sie nicht.«

Freizeitparadies Alte Donau: Vom Sündenpfuhl zum Naherholungsparadies

Donauinsel: Größte Open-Air-Party Europas

Opernball Wien und Hotel Imperial: Rauschende Ballnacht

Fiaker-Fahrt: Fremdenführer auf dem Kutschbock

Zeichenerklärung

Top 10Das müssen Sie gesehen haben

Mein WienLieblingsplätze des Autors

Vista PointMuseen, Galerien, Architektur und andere Sehenswürdigkeiten

Kartensymbol:Verweist auf das entsprechende Planquadrat der ausfaltbaren Karte bzw. der Detailpläne im Buch.

Blick über Wien mit Stephansdom

Willkommen in Wien

Wien, die Metropole zwischen imperialer Tradition, zeitgenössischer Kreativität, musikalischer Perfektion und kulinarischer Vielfalt, gehört zu den attraktivsten Reisezielen der Welt. Ganz zu Recht wurde Wien 2015 zum sechsten Mal in Folge als lebenswerteste Stadt weltweit ausgezeichnet.

Wien ist aber auch eine Stadt zum Träumen. Wie kaum eine andere kokettiert sie mit der Vergänglichkeit und lebt in ihrer Vergangenheit fort. Das Habsburger Kaiserreich ist längst passé, doch seine Metropole träumt noch immer von Glanz und Größe. Beim Anblick der pompösen Fassaden und kopfsteingepflasterten Gassen leben die Jahrhunderte wieder auf – nicht als drückende Last, eher als Melodie aus vergangenen Tagen, ein Potpourri aus Wiener Walzer, Radetzkymarsch und Bruckner-Symphonie.

Daneben gibt es aber auch eine Moderne, die ihre Tentakel in Form von glas- und chromummantelten Bauten bis ins Herz der Stadt, dem Stephansplatz, vorgeschoben hat, wo der Turm des Doms wie ein wuchtiger Tropfstein emporwächst. Wer hinaufsteigt, erblickt ein Wien, das sich weit in die Landschaft hinein stapelt – und immer höher wird!

An der Peripherie der Stadt wächst die Donau-City, die nicht mehr an barocken Maßstäben orientiert ist, sondern eher an der Skyline von Frankfurt und Chicago. Wiens Moderne in Architektur, Kunst und Mode ist beeindruckend, aber nur Teil eines Spektrums. Denn Wien bleibt Wien. Da passen die Wiener auf.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist Wien wieder ins Zentrum Mitteleuropas gerückt. Es ist zur Drehscheibe zwischen der östlichen und der westlichen Hälfte des Kontinents geworden, die es schon einmal war, als von hier aus ein Völkerstaat von 53 Millionen Menschen gelenkt wurde. Heute geht es nicht mehr um politische Macht, sondern um kulturelle Potenz. Wien ist stilprägend, seine Museen und kulturellen Einrichtungen sind vorbildlich und setzen Maßstäbe in der obersten Liga.

Ein Besuch in Wien ist eine Wanderung durch vergangene Mentalitäten, kaum irgendwo ist Geschichte so zum Greifen nahe. Im Kaffeehaus, einer Einrichtung von gestern, liegen die Zeitungen von heute aus, da sitzen die Romantiker neben den neuen Machern, die einen mit dem Kunstführer, die anderen mit dem Smartphone. Das ist die typische Wiener Melange.

Prinz Eugen vor der Wiener Hofburg am Heldenplatz, der alten kaiserlichen Residenz in Wien

TOP 10 & MEIN WIEN

Top 10: Das müssen Sie gesehen haben

Stephansdom

S. 15 f., 92H12

Österreichs wichtigstes gotisches Bauwerk, vom Nordturm aus hat man einen grandiosen Rundumblick auf die Dächer der historischen Stadt.

Hofburg

S. 20, 62 f. H/J10/11

Die prachtvollen Gebäude aus über 600 Jahren verkörpern das feudale Wien, als es noch als k.u.k. Metropole Mittelpunkt eines Vielvölkerstaats war. Ein Muss ist die Schatzkammer im Schweizerhof.

MuseumsQuartier Wien

S. 24 f., 76 f. J/K9/10

Der schönste Platz zum Flanieren, um Kunst zu genießen und danach in einem der Lokale zu speisen.

Albertina

S. 56J11

Sie beherbergt eine der bedeutendsten und umfangreichsten Gemälde- und Grafiksammlungen der Welt, für Kunstinteressierte ist sie eine der ersten Adressen.

Sigmund Freud Museum

S. 84F10

Der Vater der Psychoanalyse, die nicht nur eine Behandlungsform ist, sondern eine neue Sicht auf den Menschen eröffnete, hat die Zivilisationsgeschichte nachhaltig beeinflusst.

Belvedere

S. 99L/M13

Nach seiner grundlegenden Restaurierung bricht das Schloss heute sämtliche Besucherrekorde und beherbergt neben einer barocken Kunstsammlung, die Kaiserliche Gemäldegalerie und das Museum mittelalterlicher österreichischer Kunst.

Karlsplatz/Karlskirche

S. 104K11

An der Südseite des Platzes erhebt sich die barocke Karlskirche mit ihrem gewaltigen Kuppelbau, dem griechischen Tempelportikus, römischen Triumphsäulen und orientalischen Glockentürmen.

Prater

S. 106F–L 15–18

Der Volks- oder Wurstelprater ist ein Paradies für Kinder und Junggebliebene. Die größte Attraktion der vielen Amüsierbetriebe und zugleich Wahrzeichen Wiens ist das Riesenrad von 1897. Ein herrlicher Park lädt zum Spazieren und Luftholen ein.

Schloss Schönbrunn

S. 108 ff. N–Q1–4

Die meistbesuchte Touristenattraktion Österreichs verdankt ihre Entstehung habsburgischem Größenwahn. Das Schloss im Stil des Rokoko und der nach französischem Vorbild angelegte Park mit Blumenbeeten und Statuen bilden ein prachtvolles Gesamtensemble.

Spanische Hofreitschule

S. 111H/J11

Das älteste Reitinstitut der Welt (seit 1572) bestreitet seine Vorführungen nur mit Schimmeln des Staatsgestüts Piber in der Weststeiermark.

Mein Wien Lieblingsplätze des Autors

Lieber Leser,

dies sind einige besondere Orte in der österreichischen Metropole, an die ich immer wieder gern zurückkehre. Eine schöne Zeit in Wien wünscht Ihnen

Roland Mischke

Naschmarkt

S. 29, 176K/L10

Im Bauch der Stadt. Der Naschmarkt gehört zu den schönsten Märkten weltweit, wenn er auch touristisch geprägt ist. Viele Köstlichkeiten auch zum Mitnehmen.

MAK – Museum für angewandte Kunst

S. 72 f. H13

Eines der abwechslungsreichsten Museen mit wechselnden, immer spannenden Ausstellungen.

Kaiserappartements

S. 84H10/11

Sisis Eisenbahnwaggon, ihre Kleiderpracht und die Feile, mit der sie getötet wurde. Hier halten Menschen Andacht.

Altes Rathaus

S. 96G11

Der neugotische Riesenbau mit einem 98 Meter hohen Turm besitzt einen wunderschönen Arkadenhof, in dem Freiluftkonzerte stattfinden; im Winter kann man hier Schlittschuh laufen.

Donauinsel

S. 184 ff. C/D 16/17, aA3–aD5

Das 700 Hektar große Naherholungsgebiet lockt mit Wasser und Badestrand auf 21,5 Kilometer Länge, mit Ruder- und Tretbooten, Wald und Wiesen.

STADTTOUREN

Netzplan

Ein Rundgang durch Wien

Vormittag

Stephansplatz – Singerstraße – Schulerstraße – Bäckerstraße – Heiligenkreuzerhof – Fleischmarkt – Seitenstettengasse – Ruprechtsplatz – Judengasse – Hoher Markt – Salvatorgasse – Judenplatz – Am Hof – Freyung – Herrengasse – Michaelerplatz – Heldenplatz.

Mittag

Restaurant Kanzleramt, Schauflergasse 6, (01) 533 13 09, www.kanzleramt.wien, Mo–Sa 10–23, Küche bis 22, So 10–20, Küche bis 19 Uhr.

Nachmittag

Michaelerplatz – Kohlmarkt – Graben – Dorotheergasse – Neuer Markt – Albertinaplatz – Staatsoper – Kärntner Straße – Stephansplatz.

Kaum eine zweite Metropole der Welt macht es ihren Besuchern so leicht wie Wien: Alles Sehenswerte liegt hier auf engem Raum beisammen und ist bequem zu Fuß zu erreichen. Der Rundgang beginnt am StephansdomH12, dem weithin sichtbaren Wahrzeichen Wiens und von den Bürgern gern und liebevoll »Steffl« genannt. Der Monumentalbau wird optisch beherrscht vom bunt gedeckten Ziegeldach mit dem habsburgischen Doppeladler auf der Süd- und den Wappen der Stadt Wien und Österreichs auf der Nordseite. Das gotische Gotteshaus entstand etappenweise: Ab 1303 wurde der dreischiffige Hallenchor errichtet, dessen Netz- und Sternrippengewölbe von Bündelpfeilern gehalten wird. Ab 1359 erfuhr die Fassade eine Erweiterung und das Dach wurde steil nach oben gedrückt. Der 137 Meter hohe Südturm (Stephansturm) gilt als schönster Turm der europäischen Gotik neben dem des Freiburger Doms.

Das Wahrzeichen von Wien: der Stephansdom

Das Kircheninnere beeindruckt mit der von Anton Pilgram geschaffenen Kanzel mit ihrem reichen Figurenschmuck und dem Wiener Neustädter Altar, einem gotischen Flügelaltar von 1447. Kaiser Friedrich III. und Prinz Eugen sind in dieser Kirche begraben. Unbedingt lohnt sich der Weg hinauf über 343 Stufen in die Türmerstube, von wo man im Norden und Westen die grünen Hügel des Wienerwalds, im Osten das Riesenrad des Praters und daneben die Türme von Uno-City und Donau-City betrachten kann. Auch der Blick über die Dächerlandschaft der Inneren Stadt, den einst von Befestigungsanlagen umgebenen Stadtkern, lohnt sich. Deutlich markiert ist das Stadtzentrum von der Ringstraße und ihrem Mittelpunkt, der Kärntner Straße zwischen Oper und Stephansplatz. Die Singerstraße führt ins Idyll des Gassenwirrwarrs, das Wien an dieser Stelle, südlich des Stephansplatzes, besonders prägt. Hier ist die kleinteilige Welt des Mittelalters, wenngleich aufgelockert, noch nahezu perfekt erhalten. Hinter der Grünangergasse biegt man rechts ab zum FranziskanerplatzH/J12 mit der gleichnamigen Kirche. Wieder zurück, geht es über Kumpfgasse, Schulerstraße und Wollzeile in die Bäckerstraße mit der UniversitätskircheH12. Durch Jesuitengasse und Schönlaterngasse erreicht man den Heiligenkreuzerhof, einen wunderschönen barocken Platz, wie eine Oase eingelassen in die dicht bebaute Gassenwelt und nur durch eine Pforte zu betreten. Im Mittelalter hatte die Stadt hier ihr Zentrum, hier gab es Märkte wie den Fleischmarkt. Später erhielten die Häuser Innenhöfe mit Balkonen, sogenannten »Pawlatschen«.

Café in der Wiener Innenstadt

Hinter der Rotenturmstraße tritt man ins Bermudadreieck ein mit seinen Bars und Kneipen um Seitenstettengasse und Rabensteig. Am Ruprechtsplatz steht die winzige RuprechtskircheG12, um 740 gegründet und die älteste Kirche der Stadt. Der heutige Bau stammt aus dem 12. Jahrhundert, eines der Chorfenster besitzt die älteste Glasmalerei Wiens (13. Jahrhundert). Hier befand sich einst das Salzamt, unten am Kanal gingen die Salzschiffe aus dem Salzkammergut vor Anker. Salz war zeitweise fast so kostbar wie Silber und Gold, konnte es doch zum Konservieren und natürlich zum Würzen von Lebensmitteln verwendet werden.

Innenhof der Ruprechtskirche

Klassisches Repertoire am Graben: Straßenmusiker

Die vielen Modeboutiquen in der JudengasseG/H12 bieten Schickes und Trendiges für Modefreaks. Dann folgt der Hohe Markt, wo am Haus Nr. 3 noch Reste der römischen Legionssiedlung Vindobona zu sehen sind. Die Ankeruhr, eine zehn Meter breite Jugendstiluhr, lässt täglich um zwölf Uhr mittags alle Stundenfiguren aufmarschieren. Die Salvatorgasse führt zur Kirche Maria am GestadeG11, die ihren Namen erhielt, weil sich hier einst das Steilufer eines Donauarms befand. Die Kirche aus dem 12. Jahrhundert bekam ihre heutige gotische Gestalt Ende des 14. Jahrhunderts. Die Innenstadt ist an dieser Stelle modern bebaut und weniger reizvoll. Vom Passauer Platz aus geht es zum JudenplatzG11. 1421 fand hier ein Pogrom statt (»Wiener Geserah«), 210 Menschen wurden verbrannt, Tausende Juden enteignet, vertrieben oder eingekerkert. Die erst im späten 16. Jahrhundert wieder entstandene jüdische Gemeinde wurde unter Ferdinand II. in die Leopoldstadt verwiesen. Zum Gedenken an den Holocaust wurde im Oktober 2000 das Museum Judenplatz eröffnet. Heute bestimmt die Gastronomie-Szene diesen zentralen Platz im Herzen des einstigen Ghettos.

Jugendstil von Franz Matsch: Ankeruhr am Hohen Markt

Im ehemaligen Stadtpalais ist ein UhrenmuseumH11 mit einigen Raritäten zu besichtigen, darunter eine astronomische Uhr, die für eine einzige Umdrehung 20904 Jahre braucht.

Weiter geht es zur FreyungG/H11, einem der schönsten Wiener Plätze, weit und unregelmäßig und umgeben von imposanten Gebäuden. Dazu gehören die Schottenkirche, das Palais Daun-Kinsky mit eleganter Barockfassade (jüngst restauriert) und das mächtige Palais HarrachH10/11. Der Name »Freyung« geht übrigens auf das mittelalterliche Asylrecht des Schottenstifts zurück. Wer es in seine Mauern geschafft hatte, war vor Verfolgung geschützt. Das aufwendig sanierte Palais Ferstel bildet eine Passage zwischen Freyung und Herrengasse mit Geschäften, Modeboutiquen und Restaurants. Unter der Glaskuppel des Arkaden-Innenhofs lädt das legendäre Café Central – Eingang an der Herrengasse – zu einer Kaffeepause ein. In das einstige Künstler- und Literatencafé ließ sich der Dichter Peter Altenberg sogar seine Post schicken. Als Pappmachéfigur nimmt er dort noch heute seinen Stammplatz ein.

Prunkvoll: Palais Ferstel

Die sich windende Herrengasse stellt dem Besucher noch das alte Wien vor. Wie viele Hofräte und andere Würdenträger mögen hier schon entlanggelaufen sein!

Am MichaelerplatzH11 mit der Wiener Hofburg wird es feudal. Doch zunächst betrachten wir das Loos-Haus, ein 1910/11 von Adolf Loos errichtetes, nacktes Gebäude, das Kaiser Franz Joseph »Haus ohne Augenbrauen« nannte. Das verletzte den Künstler tief, hatte er doch für sein futuristisches Projekt im Innersten der Inneren Stadt ein Lob des Hofes erwartet, stattdessen handelte er sich ein Magengeschwür ein. Im Café Griensteidl, im Sommer mit »Schanigarten«, trinkt man seinen Großen Braunen oder Verlängerten gemeinsam mit Journalisten und anderen Lohnschreibern, für die dieser Ort traditionell ein Treffpunkt ist.

Die HofburgH/J10/11, bis 1918 Machtzentrale des Habsburgerreichs, ist ein Konglomerat aus 19 Höfen, 18 Haupt- und Nebentrakten, Toren, Rundbögen, versteckten Gängen und mehr als 2500 Räumen. Generationen von Baumeistern wirkten fast ein halbes Jahrtausend lang am Bau dieser prunkvollen Residenz mit, viele Pläne wurden allerdings nie realisiert. Doch von aufwendiger Hofhaltung verstanden die Habsburger eine Menge: Sie tanzten und feierten mit Europas Hochadel bis in den Untergang hinein.

Am Michaelerplatz, im Hintergrund der Michaelertrakt der Wiener Hofburg

Vom Kohlmarkt blickt man auf die Alte Hofburg

An die Hofburg schließt sich der HeldenplatzH/J10 an. Ursprünglich sollte das Gelände mit einem weiteren Flügel der Neuen Burg vor dem Burggarten bebaut werden, was jedoch nie geschah. So entstand mitten in der Innenstadt ein weiter Platz mit Grünflächen und den pompösen Reiterstandbildern des legendären Prinzen Eugen und des Erzherzogs Karl. Der Anblick von so viel Grün vor der barocken Hofburg ist faszinierend. Aus der Ferne grüßt über die Mauer des Volksgartens hinweg der schlanke Turm des Rathauses. Die Wiener sind um diese Stadtlandschaft zu beneiden, die vor allem im Sommer denn auch stark frequentiert ist. Das klassizistische Äußere Burgtor von 1824 am Eingang zum Heldenplatz erinnert an die Völkerschlacht bei Leipzig gegen die Napoleonischen Truppen.

Wir durchqueren den kaiserlichen Irrgarten und begeben uns zurück zum Michaelerplatz. Von dort geht es über den Kohlmarkt in die bürgerliche Stadt. Am 200 Meter langen und knapp halb so breiten GrabenH11 finden sich einige der exklusivsten Geschäfte Wiens: Juweliere, Edelboutiquen und angesagte Modeläden. Die barocke Dreifaltigkeitssäule von 1692 in der Mitte des Grabens entstand aufgrund eines kaiserlichen Gelübdes im Pestjahr 1679 und wurde zum Vorbild vieler ähnlicher Monumente im Habsburgerreich. Einst bauten hier, im Schatten der Hofburg, Patrizier ihre Stadtpalais.

Durch die Dorotheergasse geht es vorbei am Café Leopold HawelkaH11, einer Wiener Kaffeehaus-Legende. Im Hotel gegenüber hat der Prager Schriftsteller Franz Kafka in den 1920er Jahren Unterschlupf gefunden. Ob er sich auch im Hawelka aufhielt, ist nicht verbürgt.

Das DorotheumJ11, einst eine schlichte Pfandleihe, ist heute ein umsatzstarkes Auktionshaus. Zwischen Dorotheergasse und Spiegelgasse liegt Wiens Antiquitätenviertel. Kostbarkeiten verschiedenster Stilrichtungen und Epochen sind in den Schaufenstern zu bewundern und für teures Geld zu erwerben.

Große Jugendstil-Auktion im Dorotheum 2003/04: Ein Highlight war die vergoldete Silberbrosche mit Lapislazuli (1907) von Josef Hoffmann

Der monumentale DonnerbrunnenJ11 von 1739 am Neuen Markt gilt als Hauptwerk des großen Barockbildhauers Georg Raphael Donner. Providentia bildet die Zentralfigur des Marmorbeckens, umgeben von den allegorischen Figuren der Flüsse Enns, March, Traun und Ybbs. Glücklichen Umständen ist zuzuschreiben, dass die vier nackten Brunnenfiguren gerettet wurden, die auf Geheiß der sittenstrengen Maria Theresia entfernt werden mussten. Sie sind heute im Barockmuseum im Unteren Belvedere zu sehen, die Figuren am Brunnen sind Bronzekopien.

Um die Ecke liegt der Eingang zur KapuzinergruftJ11 in der Kapuzinerkirche. Seit 1633 wurden hier die obersten Angehörigen des Habsburger Geschlechts beigesetzt. Während die Herzen der Habsburger Kaiser, Kaiserinnen und Erzherzöge in der Augustinerkirche und ihre Eingeweide im Stephansdom aufbewahrt werden, ruhen ihre Körper in den monumentalen Sarkophagen dieser weihevollen Gruft. Der Name der Kirche geht auf die Kapuziner zurück, die ab 1612 in die Stadt kamen und für die Kaiserin Anna 1618 ein Kloster gründete. Die Kapuziner waren kaisertreu und taten sich beim Kampf gegen die türkischen Belagerer Wiens durch Furchtlosigkeit hervor. Das Gebäude ist schlicht gehalten, gemäß den Regeln der Kapuziner (ein Franziskanerorden), und besitzt als Dekoration nur ein Fassadenfresko, das erst 1936 aufgetragen wurde. In der Kaiserkapelle befinden sich die Holzstatuen einiger Kaiser, in der Kreuzkapelle ein Altar und eine anrührende Pietà. Die Krypta beherbergt 138 Mitglieder des kaiserlichen Geschlechts, dazu eine Büste des letzten Kaisers Karl I. sowie den Sarg der letzten Kaiserin Zita.

In südlicher Richtung geht es weiter zum AlbertinaplatzJ11. Der Bildhauer Alfred Hrdlicka errichtete hier 1988 das Denkmal gegen Krieg und Faschismus.

Luftiger Barock in der Mitte des Grabens: die Pestsäule

Schließlich ist der berühmteste Ringstraßenbau erreicht: die StaatsoperJ11. Eduard van der Nüll und August von Siccardsburg errichteten das Opernhaus 1861–69 im Stil der Renaissance. Nach schweren Kriegsschäden konnte es 1955 wieder eröffnet werden. Eine Eintrittskarte für dieses populärste Haus österreichischer Kultur zu ergattern ist online rechtzeitig im Voraus kein Problem und an der Abendkasse gibt es die beliebten und günstigen Stehplatz-Karten. Die Staatsoper ist ein Hort, ja, ein Bollwerk der Hochkunst. Sie gilt mit der New Yorker Metropolitan Opera und der Mailänder Scala als eines der drei Top-Häuser weltweit, und die Wiener sind zu Recht stolz auf diese Institution, die auch äußerlich etwas hermacht.

Die Wiener Staatsoper

Dabei hatten die beiden Architekten so viel Kritik einstecken müssen, dass der eine (van der Nüll) in den Selbstmord flüchtete und der andere bald darauf einem Herzinfarkt erlag. Die beiden konnten nicht verkraften, dass Kaiser Franz Joseph sich bei der Eröffnungsfeier abfällig über das Gebäude geäußert hatte.

Der Weg zurück zum Ausgangspunkt der Tour, zum Stephansdom, führt über den belebtesten Boulevard von Wien: Die autofreie Kärntner StraßeH–K11 ist eine traditionelle Einkaufsstraße mit eleganten Luxusläden und noblen Geschäftsfassaden. Inzwischen haben sich hier auch Billigläden und Fastfood-Filialen angesiedelt, doch das mondäne Flair der Einkaufsmeile – mit vielen Bänken zum Ausruhen – hat sich erhalten. Das Kaufhaus Steffl reiht sich mit einem modernen Innenausbau fast nahtlos in die barocke Pracht, und in der verglasten Front des von Hans Hollein entworfenen Haas-Hauses spiegelt sich das farbige Dach des Stephansdoms.

STREIFZÜGE

MuseumsQuartier Wien

Zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung 2001 der achtgrößte Kulturkomplex der Welt nimmt das MuQua mit 6 Hektar Fläche einen würdigen Platz neben dem Pariser Louvre und dem Londoner British Museum ein. Das MuseumsQuartierJ/K9/10 umfasst mehr als 40 Einrichtungen, die moderner und zeitgenössischer Kunst und Kultur Ausstellungsraum bieten. Der lang gezogene Innenhof bietet zusätzlich Platz für Gartenrestaurants, Cafés und Shops. So ist für mehr als 150 Millionen Euro nicht nur ein einzigartiges Ensemble entstanden, sondern ein ganz eigenes Viertel. »Wir gehen ins MuQua«, sagen die Wiener, wie sie in den 4. oder 8. Bezirk gehen.

Cafés im Innenhof des MuseumsQuartiers, kurz MuQua

Selbstverständlich, wie es zur österreichischen Hauptstadt nun passt, mit der längsten Barockfassade Wiens. Denn das Großprojekt bezieht die Nutzung umgewidmeter und im Inneren teilweise bis zur Unkenntlichkeit umgebauter historischer Gebäude ein. Hinter der 480 Meter langen, pudrigen Apricot-Fassade befanden sich die kaiserlichen Hofstallungen von 1718. 1922 wurden sie erst zum Messepalast umfunktioniert. Nach Umzug der Messe an den Prater wurde das Areal 1998 schließlich zum MuseumsQuartier umgebaut.

Das MuseumsQuartier wurde sorgsam aus gewachsener Bausubstanz entwickelt und ergänzt. Ein Glücksfall für Denkmalpfleger, aber auch für Befürworter der Moderne. Unter barocken Rundschornsteinen gibt es viel Stahl, Glas und Chrom, Lücken wurden geschickt gefüllt, moderne Übergänge raffiniert ins Traditionsraster eingeklinkt.

Und ringsherum lebt und atmet die Stadt mit der kleinteiligen Burggasse, dem Spittelberg mit seinen engen, gepflasterten Gassen und Biedermeierhäuschen und dem Einkaufsboulevard Mariahilferstraße. »Piazzali Viennese« wird das Museumsquartier genannt.

Aus gewachsener Bausubstanz modern entwickelt

MUSEUMSQUARTIER

Wien

Wiener MuseumsQuartier.

Der schönste Eintritt ist der durch den Mittelrisaliten des Marstalls. Wer ihn durchschreitet, vor dem öffnet sich der weite Platz, der an seinen Längsseiten von historischen und an den Schmalseiten von modernen Bauwerken gesäumt ist. Nun ist man in einer Stadt in der Stadt. Das MuseumsQuartier, einer der zehn weltgrößten Kulturkomplexe mit 60 000 Quadratmetern Fläche, nimmt einen würdigen Platz ein zwischen dem Pariser Louvre und der Berliner Museumsinsel. 40 Einrichtungen sind Kunst und Kultur verpflichtet, der langgestreckte Innenhof offeriert zusätzlich Platz für Restaurants, Cafés und Shops. Das Muqua, wie die Wiener sagen, wurde für 150 Millionen Euro aus Hinterlassenschaften der Habsburger gestaltet. Passend zu Wien mit einer 480 Meter langen apricotfarbenen barocken Fassade. Dahinter befanden sich einst die kaiserlichen Hofstallungen von 1718. Die noblen Vierbeiner der Majestäten schnabulierten Heu und wurden von livrierten Dienern gestriegelt.

Die einzelnen Gebäude hinter der Fassade, alle Solitäre, sind nicht nur miteinander vernetzt, sondern auch durch Über- und Durchgänge, Gassen und Treppen, Feuerwehrleitern und Blickachsen mit angrenzenden Vierteln verbunden. Darin liegt der eigentliche Reiz: Das MuseumsQuartier wurde nicht wie ein überdimensionales Ufo zwischen Hofplatz und Heldenplatz an den Burgring gesetzt, sondern sorgsam aus gewachsener Bausubstanz entwickelt und ergänzt. Für Kinder gibt es das ZOOM Kindermuseum, für Kunstjünger das Leopoldmuseum mit einer Muschelkalk-Fassade und Meisterwerken des Wiener Secessionismus, der Moderne und des Expressionismus. Das Museum Moderner Kunst/Stiftung Ludwig, ein kubischer, mit Basaltlava ummantelter Bau, beherbergt eine der größten Sammlungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Die Kunsthalle Wien ist ein Ausstellungsraum für internationale moderne Kunst. Aber auch die Wiener Festwochen sind hier untergekommen, das Filmfestival Viennale, ein Tanzquartier und das Architektur Zentrum Wien.

INFOMUSEUMSQUARTIER: Museumsplatz 1/5, 1070 Wien, Tel. (01) 523 58 81, www.mqw.at. INFOZOOM KINDERMUSEUM: Tel. (01) 524 79 08, www.kindermuseum.at, Öffnungszeiten Di–Fr 8.30–16, Sa/So und Ferien 9.45–16 Uhr, Eintritt Ausstellung Kinder frei, Erwachsene € 6, Atelier und Trickfilmstudio bis 14 J. € 7, Familienkarte € 17. INFOLEOPOLDMUSEUM: Tel. (01) 52 57 00, www.leopoldmuseum.org, Öffnungszeiten tägl. außer Di 10–18, Do bis 21 Uhr, Eintritt € 14, ermäßigt € 10, Familien € 28. INFOMUSEUMMODERNERKUNST/STIFTUNGLUDWIG: Tel. (01) 52 50 00, www.mumok.at, Öffnungszeiten Mo 14–19, Di–So 10–19, Do bis 21 Uhr, Eintritt € 12, bis 18 J. frei, Do 18–21 Uhr € 8 inkl. Führung um 19 Uhr. INFOKUNSTHALLEWIEN: Tel. (01) 52 18 90, www.kunsthallewien.at, Öffnungszeiten tägl. außer Mo 11–19, Do bis 21 Uhr, Eintritt € 8, ermäßigt € 6, bis 18 J. frei.

Kinder sind hier im ZOOM Kindermuseum ebenso gut aufgehoben wie passionierte Kunstpilger und Museumsmuffel. Für die Jüngsten gibt es Theater, Kindermuseum und Kabarett. Für Kunstinteressierte das Leopold Museum mit sehenswerter Muschelkalk-Fassade und Meisterwerken des Wiener Secessionismus, der Wiener Moderne und des österreichischen Expressionismus, darunter die weltweit größte Schiele-Sammlung sowie Werke von Klimt und Kokoschka.

Mitmach-Ausstellung für Kinder im Mikroskopielabor des ZOOM Kindermuseums

Das Museum Moderner Kunst/Stiftung Ludwig Wien, gebaut von den Architekten Ortner & Ortner, beherbergt moderne und zeitgenössische Kunst. Den Grundstock bilden Werke der Klassischen Moderne, der 1960/70er Jahre sowie Installations- und Objektkunst aus der Stiftung des Aachener Ehepaares Ludwig.

Die Programmschwerpunkte der KUNSTHALLE Wien sind Fotografie, Installation, Video und Film internationaler zeitgenössischer Kunst.

Auf jene, die Museen in die Flucht treiben, werden mit Kino, Mode, Popsessions sowie von DJs und Performern andere Anziehungskräfte ausgeübt. Das MuQua hat sich angeschickt, zu Wiens neuer Mitte zu werden, ist doch hinter den Zuckerbäckerfassaden für ausreichend urbanes Entertainment gesorgt.

Die Wiener Festwochen, die Viennale, das Architekturzentrum Wien und das Tanzquartier, in dem mitnichten Walzer und Radetzkymarsch ertönen, sind hier zu Hause. In der einstigen Kaiserloge, von der aus Sisi dem Voltigieren zuschaute, während ihr schnurrbärtiger Gemahl mit seiner Schnupftabakdose beschäftigt war, kann man sich einen Sektkelch kommen lassen.

Den nicht nur großen, sondern auch stark verwinkelten Hof teilen sich Gastronomen, denen nachgesagt wird, sie hätten bei der Auswahl ihres Personals besondere Fürsorge walten lassen. Wie sonst ist erklärbar, dass das MuQua inzwischen zum Hotspot der Wiener Gastroszene geworden ist. Das Beste für den Besucher: Er hat die Qual der Wahl. Das »Leopold« versetzt Wiener Kaffeehaustradition in zeitgemäßes gediegenes Ambiente und bietet feine Austro-Küche. Das »Una« versteht sich als Kreuzungspunkt von Austauschfreudigen, denen Musikbedudelung beim Speisen unterm blütengekachelten Gewölbe ein Graus ist. Die »Halle« ist groß genug fürs Sehen- und Gesehenwerdenwollen-Publikum, hier stöckelt mal ein Model rein und Promis halten Hof. Die »Kantine« ist mehr Szene-orientiert und etwas günstiger. Deshalb wohl hocken hier die meisten Touristen nach der Kunstvisite.

In der warmen Jahreszeit zählt das MuseumsQuartier täglich rund 10000 Besucher. Rund um die Uhr ist das Gelände zugänglich.

Angaben zu den einzelnen Museen und Restaurants im MuQua vgl. Vista Points.

Das 14-tägige Filmfestival Viennale zieht bereits seit 1978 jedes Jahr Tausende Besucher an

Mariahilf

Wiens Bezirke pflegen ihre jeweiligen Eigenarten und Besonderheiten. Fragt man einen Mariahilfer nach seiner Herkunft, wird er niemals Wien allein nennen, sondern allenfalls zugestehen: Wien-Mariahilf. MariahilfaC3 ist Wiens 6. Bezirk. Er grenzt direkt an die Innenstadt, aber kein Mariahilfer muss unbedingt dorthin, hat er doch im eigenen Stadtteil alles, was er braucht – neben properer Gastronomie auch Museen, eigene Theater und andere Kultureinrichtungen.

Otto-Wagner-Haus an der Linken Wienzeile 38 im Bezirk Mariahilf

Und weil er hier wohnt, hält er die Kaffeehauskultur von Mariahilf für viel authentischer als die »Touristenabsteigen« im historischen Stadtzentrum. Die Aushängeschilder sind das Café SperlK10 (1880 eröffnet) an der Gumpendorfer, das Café RitterK9 (Ende 19. Jh.) an der Mariahilfer Straße und das Café EilesH9 (1840) an der Josefstädter Straße 2, die bereits zur Josefstadt (8. Bezirk) gehört. Hierhin geht man und frau, um sich zu verköstigen, sich zu unterhalten, zu flirten, zu konspirieren und sich im Fach Menschenkunde weiterzubilden.

Luftaufnahme vom Haus des Meeres über den Bezirk Mariahilf

Wie Adern durchziehen Häuserzeilen mit Geheimgängen und verschiedenen Abzweigungen den Bezirk. Wo die Grenzen zu den sich anschmiegenden Bezirken Neubau und Josefstadt genau verlaufen, wissen allein die ganz gescheiten Einheimischen.

Mariahilf ist ein Stadtteil mit Hanglage – mit dem basarartigen Gewimmel des NaschmarktsK/L10, verschlungenen Gassen und Nischen, mit Kulis, die Reissäcke stapeln wie vor 100 Jahren, mit Kleinwinzern und einer ausgeprägten Handwerkerzunft, zu der sogar Silber- und Goldwirker und Edelsteinschleifer gehören. Der Einzelhandel hat hier angestammtes Heimrecht: Metzger, Bäcker und Gemüsehändler sind hoch geschätzte Persönlichkeiten, und Kneipiers residieren in ihren Schankräumen wie in Königreichen. Niemand ist ohne Bleibe, und die zwischenmenschliche Solidarität funktioniert noch.

Architektur der Moderne

Wien war schon immer ein Experimentierfeld der Städteplanung und Architektur. Und ist es noch heute. Nachdem im 19. Jahrhundert die militärische Bedeutung abnahm und die Stadt an der Donau ihr Wehrhaftes in Gestalt von Basteien, Schutzwällen und Türmen verlor, schlug sie unter Kaiser Franz Joseph den Weg zu einer modernen Metropole ein. An Stelle der Befestigungsanlagen und der alten Stadtmauer entstand in einem einmaligen städtebaulichen Projekt die Ringstraße mit neuen Prunkbauten als Symbol des Wohlstands und städtischen Selbstbewusstseins. Die neuen Gebäude der Universität und des Burgtheaters galten in ihrer Zeit als ungemein fortschrittliche Bauten.

Eine der großen Gestalten des Wiener Jugendstils: Otto Wagner

Eine Stadt als Experimentierfeld

ARCHITEKTUR DERMODERNE

Wien

Kirche am Steinhof von Otto Wagner in Wien: erster Kirchenbau der Moderne in Europa.

Sogar aus Amerika und Australien pilgern Architekturfans nach Wien. Die Stadt ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein Experimentierfeld der urbanen Planung und hat viele Städte beeinflusst. Vor allem die Ringstraßenarchitektur wurde vielerorts übernommen, etwa von der ungarischen Hauptstadt Budapest. In Wien konnte sie erst entwickelt werden, nachdem die militärische Bedeutung abnahm und die Stadt ihr Wehrhaftes in Gestalt von Basteien und Schutzwällen abbaute. Unter Kaiser Franz Joseph schlug sie konsequent den Weg zur modernen Metropole ein. In einem einmaligen städtebaulichen Kraftakt entstand die Ringstraße mit neuen Prunkbauten als Symbol des Wohlstands und städtischen Selbstbewusstseins.