6,99 €

Mehr erfahren.

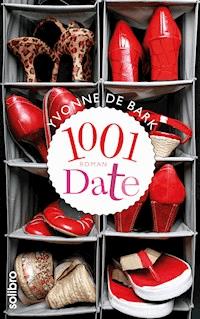

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

'Am liebsten würde ich ihn/sie umbringen!' Sie sind überall! Die Kleingeld zählenden Rentner an der Kasse. Die Parkplatzwegschnapper vor einem wichtigen Termin. Die laut telefonierenden Kollegen im Büro. Die Tortillachipsesser und Colaschlürfer im Kino in der Reihe hinter uns. Es sind die vielen kleinen Dinge, die in uns den Wunsch wecken, zum Amokläufer zu werden. Aber wir müssen die Contenance bewahren und unsere aufsteigende Mordlust im Zaum halten. Doch was tun mit unserer aufgestauten Wut und der anschwellenden Halsschlagader? Wie oft haben Sie schon der Strafzetteldistributorin im Geiste Ihre Autotür 'versehentlich' in die Eingeweide gerammt? Oder der Schwiegermutter für ihre hilfreichen Tipps Putzmittel als Erfrischungsgetränk angeboten? Yvonne de Bark hat es für Sie getan. Sie lässt den Dampf ab, den Sie tagtäglich so tapfer innehalten. Bitterböse und schwarzhumorig lässt sie ein Opfer nach dem anderen über ihre Feder springen. EINIGE GRÜNDEWeil es bei aufdringlichen Chefs heißt: Bei Berührung Mord! Weil Gäste, die nicht gehen wollen, gegangen werden müssen. Weil Bazillenschleuderer an sich selbst verrecken sollen. Weil Veganer einfach besser schmecken. Weil die Bahn beliebt ist wegen der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ihrer Mitarbeiter. Weil eine Scheidung während des Verkehrs effektiver ist als jede andere Methode. Weil der Letztes-Klopapierblatt-Nehmer-und-nicht-wieder-Auffüller den goldenen Arschkorken verdient. Weil arbeitslose Nachbarn ihre ewige Ruhe brauchen. Weil Schnorrer in keine WG mit Chemiestudenten ziehen sollten. Weil Schnäppchenjäger zum Glück nicht unter Artenschutz stehen. Weil es wichtig ist, den richtigen Halsschmuck für Supermamis auszusuchen. Weil Brustimplantate recycelt werden können. Weil eine Stute gefälligst nur beißen soll, um zu fressen. Weil Chefsessel extra für Riesenärsche gemacht sind. Weil Sex gegen Wohnung ein schlechter Deal für den Vermieter ist. Weil Messeverkäufer die Wurmfortsätze unter den Verkäufern sind. Weil Schaulustige prima Schmorfleisch abgeben. Weil es spezielle Schwiegermutterrezepte gibt. Weil Unterwasserrowdys auch mal tief durchatmen müssen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 365

Ähnliche

Yvonne de Bark

111 GRÜNDE, EINEN MORD ZU BEGEHEN

Ein Loblied auf die konsequenteste Art der Konfliktlösung

»ICH BEKOMME ANGST VOR DIR!«

VORWORT

»Ich bekomme Angst vor dir!« Das ist der Satz, den ich in den Monaten vor der Veröffentlichung des Buches am meisten zu hören bekommen habe. Freunde haben sich nicht mehr unter vier Augen mit mir getroffen. Wenn mich jemand fragte, wie es mir ginge, antwortete ich glücklich: »Perfekt, ich habe heute schon zwei umgebracht!«

Mal unter uns: Haben Sie noch nie daran gedacht, den Parkplatzwegschnapper an den Nasenlöchern durch die Frontscheibe zu ziehen? Oder die Schwiegermutter für ihr ständiges Genörgel mal ein bisschen Putzmittel trinken zu lassen? Oder die laut telefonierende Kollegin mit ihrem Hörer zu erschlagen? Oder vielleicht den nervigen Nachbarn mit seinem eigenen Laubbläser einzusaugen? Seien Sie sich gewiss: Das ist aus psychologischer Sicht gut so. Es muss raus! Es wirkt befriedigend auf uns, wenn wir diese Gedanken zulassen. Warum? Weil wir dann so viel Energie darauf verwenden, es uns vorzustellen, dass der Körper ausreichend damit beschäftigt ist, das Adrenalin wieder abzubauen.

Die Geschichten, die Sie lesen werden, beruhen auf wahren Inspirationen. Besonderer Dank geht dabei an meinen Exmann Raoul W. Heimrich. Er hat ein paar wunderbare Ideen geliefert, die Messer gewetzt und wortgewaltig mit Gedärmen jongliert. Keine Sorge, weder Mensch noch Tier sind dabei real zu Schaden gekommen. In unserem Geiste aber flogen scharfkantige Gegenstände durch die Luft und Blut floss in rauen Mengen. Sie werden teilweise starke Nerven brauchen, wenn Sie lesen, wie sich belästigte Kinobesucher oder übervorteilte Hauseigentümer wehren oder wie sich die süße Omi im Altersheim am brutalen Pflegepersonal rächt.

In jedem von uns steckt ein wenig destruktive Energie. Und sie wird geschürt von Ungerechtigkeiten, von Dummheiten, von Rücksichtslosigkeiten und von Boshaftigkeiten anderer Menschen. Unsere Wut braucht ein Ventil. Ich lasse für Sie Dampf aus dem Kessel der unterdrückten Aggressionen, indem ich stellvertretend für Sie die umbringe, die in uns den Wunsch entfachen, dem Irrsinn ein Ende zu bereiten.

Bin ich eine Psychopatin? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich liebe es nur mit der großen Zehe über eine Grenze zu tippen. Mental. Und dabei bleibt es. Fast immer …

Herzlichst,

Ihre Yvonne de Bark

1. KAPITEL

MORDE AUS REIN GESCHÄFTLICHEN GRÜNDEN

1. GRUND

Weil Geräuschemacher im Büro keinen Nickvogel mitbringen dürfen

Stille. Herrliche Stille. Nur das leise Klacken der Computertastatur legt sich sanft über die konzentrierte Ruhe dieses arbeitsreichen Büromorgens. Ich bekomme heute eine neue Kollegin. Das wird sicher nett. Schon zu lange sitze ich alleine in diesem Büro. »Hoffentlich ist sie nett«, ist der alles bestimmende Gedanke in meinem Kopf. Selbst wenn nicht, werde ich auf jeden Fall gute Stimmung verbreiten.

Schließlich werden wir auf unbestimmte Zeit gemeinsam in einem Raum sitzen, und da ist gute Stimmung doch Voraussetzung für eine angenehme Atmosphäre. Gute Stimmung bringt wenig später die erwartete neue Kollegin selbst mit.

Sie klackert mit ihren Absätzen auf mich zu: »Hi, ich bin Melanie Neuhier. Schön, Sie kennenzulernen.« Beim Händeschütteln fallen mir sofort ihre langen Fingernägel auf, die einen gefühlten halben Meter vor ihren Fingern meine Hand erreichen. Wie kann man denn damit schreiben?

»Guten Tag, ich bin Frau Schonlangehier, das ist Ihr Schreibtisch. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl«, begrüße ich Frau Neuhier freundlich.

»Aber ganz bestimmt, ich fühle mich überall wohl«, lacht Frau Neuhier und bezieht ihren Platz, indem sie ihr Jäckchen aufhängt, ein kleines Nickvögelchen aus Holz neben ihren Monitor stellt und ihr Handy auf den Tisch legt.

»Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen, ich habe leider eine Terminsache, die heute noch raus muss. Der Chef ist da unerbittlich. Ach, und Privatgespräche mag er hier leider auch nicht so gern. Obwohl ich das nicht so eng sehe«, zwinkere ich ihr verschwörerisch zu.

»Dann ist’s ja supi. Es kann losgehen. Ich habe auch gleich einen Haufen Arbeit als Begrüßungsgeschenk bekommen. Auf gute Zusammenarbeit!« Sie lugt hinter ihrem Monitor hervor.

Frau Neuhier tippt den Nickvogel an, der stoisch und geräuschlos vor sich hin nickt, verschränkt ihre Finger, dreht sie mit der Handinnenseite nach vorn – die Gelenke knacken hörbar. Der PC läuft warm. Ich fahre unbeirrt und hochkonzentriert mit meiner Arbeit fort. Der Chef erwartet die Bearbeitung noch vor dem Mittagessen, aber das schaffe ich schon.

Plötzlich dringt ein rhythmisches Klick-Klick-Klick-Klick durch den Raum. Klick-Klick-Klick-Klick. Jedes Mal, wenn Frau Neuhier mit ihren Nägeln eine Taste betätigt, klickt es. Es ist nicht dieses allgemeine Geräusch, wenn Tasten von normalen Fingern gedrückt werden. Das würde sich ja nach Arbeit an einem Computer anhören. Wenn Frau Neuhier schreibt, klingt es aber nach einer auditiven Foltermethode, die sich durch ihre Konsequenz wie ein bösartiger, gehirnzellenhungriger Wurm zwischen die Synapsen frisst. Klick-Klick-Klick-Klick. Ich atme tief durch.

»Ähm, Frau Neuhier, würde es Ihnen etwas ausmachen, etwas leiser zu tippen? Ich bin es nicht gewohnt, dass es hier so laut ist, und ich muss doch heute Vormittag noch fertig werden.«

»Oh, Entschuldigung!«, gibt sie leicht pikiert zurück und blickt auf meine praktischen, kurz gefeilten Nägel. In diesem Moment klingelt Frau Neuhiers Smartphone mit einem nervtötenden Handyklingelton. »Geh dran!«, flehe ich sie insgeheim an. Aber wer Wünsche nicht offen ausspricht, wird auch nicht erhört. Frau Neuhier blickt kurz auf das Display und flötet vergnügt: »Pah, der kann jetzt mal warten«, um nach Verklingen des Lärms sofort das Gerät in die Hand zu nehmen und zurückzurufen. Es ist ein Handy, es ist nicht irgendwo an einer Schnur festgebunden, man kann es MITNEHMEN und WOANDERS telefonieren. Aber Frau Neuhier plappert ewige Minuten in einer Lautstärke, als könnte sie die möglicherweise schlechte Verbindung mit Anheben der Phonzahl wieder wettmachen. Als nach dem Gespräch Stille einzukehren droht, probiert sie den elektrischen Bleistiftspitzer aus. An allen Stiften, die sie findet. Dann fragt sie, ob sie MEINE auch noch spitzen soll. NEIN, DANKE!

Wenig später klickert es wieder auf der Tastatur. Dazwischen kommentiert Frau Neuhier alles, was sie in ihrem Computer sieht, mit Grunzen, Stöhnen oder Schmatzen. Wenn sie nicht gerade Geräusche von sich gibt, redet sie leise mit … ja, mit wem eigentlich, denn dabei starrt sie ausschließlich auf ihren Monitor. Dann wählt Frau Neuhier eine Nummer auf ihrem Festnetztelefon. Sie drückt auf die Lautsprechertaste. Eine Warteschleifenstimme bittet zu warten, bald würde sich der nächste freie Mitarbeiter um sie kümmern – gefolgt von einer fröhlichen Easylistening-Dudelei.

»Muss das unbedingt laut geschaltet sein?«, frage ich genervt, und mein Blick wandert schon nach einem Mordinstrument suchend im Raum umher.

»Ja, klar. Sonst höre ich doch nicht, wann ich dran bin. So kann ich nebenbei noch was anderes erledigen.« Dudeldudeldudel – bitte warten Sie, der nächste freie Mitarbeiter …

Das sich anschließende Telefonat ist so laut, dass auch die Kollegen im Nachbargebäude eine zusammenfassende Inhaltsangabe darüber anfertigen könnten.

Um die Mittagszeit schlage ich Frau Neuhier vor, in die Kantine essen zu gehen. Das Essen dort sei wirklich hervorragend. Insgeheim ärgere ich mich, dass ich nicht mit dem Koch geschlafen habe, dann könnte ich ihn bitten, ihr Zyankali ins Essen zu mischen!

Frau Neuhier klickt ein letztes Mal auf ihre Tastatur und verschwindet. In diesen wertvollen Minuten versuche ich nun, meine volle Konzentration zu bündeln und in das Projekt zu stecken. Noch zwei Seiten durcharbeiten, dann bin ich fertig. Das könnte ich sein – wenn mir nicht dieser zeitraubende Totschlag dazwischengekommen wäre. Aber dazu gleich mehr. Wenn ich in meine Arbeit versunken bin, bin ich schnell, präzise und kreativ. Da merke ich nicht, was um mich herum passiert. Als ich gerade zu einer brillanten Zusammenfassung ansetzen will, werde ich durch ein seltsames Kratzgeräusch vom Schreibtisch gegenüber jäh aus meiner Konzentration gerissen. Krschk, krscht. Ich blinzle um die Ecke meines Monitors und sehe Frau Neuhier einen Joghurt essen. Krscht, kratzt der Löffel am Plastikbecher, um auch ja kein Molekül des kostbaren Nahrungsmittels darin verbleiben zu lassen. Krscht, krscht.

Es war eine Sauerei, das gebe ich zu. Aber wie kann man Finger in einem Bleistiftspitzer spitzen, ohne dass das Blut überall hinspritzt? Der Teppich war besudelt, aber das kam eher vom Urin, den Frau Neuhier in Todesangst von sich gegeben hat, als ich sie auf dem Stuhl festband, knebelte und den Nickvogel so positionierte, dass er ihr in seiner stoischen Gelassenheit ununterbrochen auf den Kopf tippte. Tipp, tipp, tipp. Es dauerte nur wenige Stunden, bis er sich emsig und hartnäckig durch die Fontanelle der bereits bewusstlosen Frau Neuhier hindurchgetippt hatte und sich jetzt weiter durch das Gehirn arbeiten wollte. Aber da war nichts. Ha!

2. GRUND

Weil Brom die Struktur des menschlichen Gewebes zerfrisst

»Chemiepraktikanten können so furchtbar nervig sein. Die wissen nix und können nix und halten einen nur auf, während man gewissenhaft an seiner Doktorarbeit werkelt.« So oder so ähnlich dachte wohl der Doktorand, der von seiner zu betreuenden Praktikantin Mechthild gefragt wurde, ob sie den Versuch Nummer 17 durchführen könne, obwohl sie noch nicht perfekt vorbereitet sei. Er sagte: »Klar, mach einfach. Ich muss jetzt weiter.«

»Aber ich bin mir nicht sicher, denn das ist ja mit Brom …«

»Doch, doch, klar, das schaffst du schon. Bis später.«

Mechthild ging zögernd zu ihrer Box, in der ihre fünf Mitstudenten schon neugierig warteten. »Und? Darfst du?«

»Ja.«

»Oh, super!«, kam es unisono zurück. Sie waren sichtlich erleichtert, dass nicht sie selbst den Versuch als Erste durchzuführen hatten. Brom ist eine hochgiftige Chemikalie, die schwerste Verletzungen hervorruft, wenn sie auf menschliches Gewebe trifft. Sei es in der Lunge beim Einatmen oder auf der Haut. Deswegen herrschten höchste Sicherheitsvorkehrungen, wenn jemand mit Brom arbeitete. Dazu gehörte zum Beispiel, dass Mechthild die Box am Labortisch für diesen Versuch alleine zum Arbeiten bekam.

Mechthild bereitete den Versuch vor, sie stellte eine Schüssel mit Eis unter die Apparatur, zog sich Handschuhe an, schaltete den Abzug in der Box ein und platzierte die Flasche mit der giftigen Flüssigkeit vor sich auf dem Labortisch. Wenn sie jetzt den Deckel aufschraubte, musste sie schnell handeln, denn sobald Brom mit Luft in Kontakt kommt, entwickeln sich ätzende Dämpfe, die man auf keinen Fall einatmen sollte. Entschlossen, aber äußerst respektvoll schraubte sie den Deckel ab, führte vorsichtig die Pipette ein, sog etwas Brom in die Pipette und zog diese heraus. Da Brom aber seinen physikalischen Eigenschaften entsprechend sehr schwer ist, schwerer als beispielsweise Wasser, tropfte es aus der Pipette wieder in die Flasche zurück. Aufsteigende Dampfschwaden begannen sich schon sanft über den Flaschenhals in die Umgebungsluft zu schieben. Der Abzugssog zog an den Schwaden und nahm sie in dünnen Nebelfäden mit in das Loch über Mechthilds Kopf. Aber bald schon würde der Abzug nicht mehr mit dem sich schnell entwickelnden Dampf klarkommen, und der gesamte umgebende Duftraum würde kontaminiert sein. Mechthild musste schnell handeln.

Deshalb beeilte sie sich, die Pipette noch einmal zu füllen und rasch in Richtung Versuchsapparatur zu führen. Doch das Brom war zu schwer. Auf dem Weg zur rettenden Öffnung zwängten sich durch die Schwerkraft mehrere Tropfen aus der Pipette und fielen auf die Tischplatte. Mechthild hielt geistesgegenwärtig über dem Eisbecken unter der Apparatur inne, denn Brom löste sich zwar im Wasser, aber es reagierte nicht weiter. Der Rest der Pipette ergoss sich ins Becken, und in Sekundenbruchteilen färbte sich das Eiswasser dunkelbraun. Mechthild erstarrte. Aus den Tropfen auf dem Tisch entwickelten sich inzwischen gefährliche Dampfwolken, die sich rasch ausbreiteten.

Mechthild blickte sich panisch um. Im Raum arbeiteten ungefähr 60 Studenten, die hoch konzentriert über ihren Versuchen hingen. Mechthild spürte, wie die Panik ihr Gehirn in einen dumpfen Wattebausch verwandelte. Im letzten Aufbäumen ihres noch intakten Handlungsvermögens zog sie die Glastrennscheibe an der Box herunter. In der Box wurde die Luft sofort von gelblichbraunem, hochgiftigem Bromdampf verdrängt. Mechthild starrte auf den farbigen Glaskasten, in dem nun die hohe Konzentration stark ätzender Chemikalie versuchte, nach außen zu dringen.

Plötzlich stürmte ein Praktikant hinzu, der den Versuch schon gemacht hatte. »Schnell, ihr müsst zum Neutralisieren eine Thiosulfatlösung ansetzen.«

Eimerweise wurde nun das Pulver gerührt und gerührt, während sich der lebensbedrohliche Dampf immer drängender an die Scheibe zu pressen schien. Endlich war die Lösung fertig. Mechthild schob die Scheibe für einen kleinen Schlitz hoch und goss die erste Ladung mit einem beherzten Schwung über die Tischplatte. Die giftige Eigenschaft der Bromrückstände auf der Platte wurde neutralisiert. Nach einiger Zeit konnte die Klappe geöffnet werden.

Nun musste auch noch das Brom im Eisbecken neutralisiert werden. Aber wie? Die neutralisierende Lösung musste irgendwie in das Becken gelangen, aber das war bis obenhin voll. Also musste Mechthild ganz vorsichtig die neutralisierende Flüssigkeit hineinfließen lassen und die verseuchte gleichzeitig auffangen. Ganz vorsichtig. Es durfte kein nicht neutralisierter Tropfen der hochgiftigen Flüssigkeit in den Abfluss der Kanalisation geraten.

Nach einer halben Stunde, die einer gefühlten Ewigkeit gleichkam, war der Arbeitsplatz endlich dekontaminiert. Mechthild sank erschöpft auf einen Laborhocker. Als sie sich umblickte, sah sie, dass der Raum sich inzwischen geleert hatte. Feierabend. In diesem Moment schlenderte der betreuende Doktorand den Gang entlang und linste durch die Tür: »Na, alles klar?«

Mechthild blickte auf. Schuldbewusst gab sie zu: »Nein. Mir ist Brom aus der Pipette getropft.«

Der Doktorand schmunzelte: »Ja, hast du denn keine Kanüle benutzt, mit der man Brom üblicherweise aufnimmt?«

»Wie bitte?«

»Ja, klar. Brom ist doch viel zu schwer für eine Pipette. Na ja, ist ja alles gut gegangen, und wie ich sehe, habt ihr Thiosulfat zum Neutralisieren genommen. Fein, fein. Ich muss weiter.«

Kam er leider nicht. Studenten wurden auf das Geschrei aus der hintersten Box aufmerksam und stürzten hinzu. Manche drehten sich um und gingen lächelnd weiter, als sie sahen, wer da in der Box mit der umgefallenen Bromflasche eingeschlossen war. Andere, die zu philanthrop waren, suchten nach Natriumthiosulfat. Der Doktorand schrie vor Schmerzen und presste hilfesuchend sein Gesicht an die Glasscheibe. Auf seiner Haut erkannte man schon dicke, verätzte Beulen, seine Augen traten aus den Höhlen, er hielt sich röchelnd den Hals. Ein Student griff nach der Klappe, um sie zu öffnen. Ein anderer schlug ihm die Hand weg: »Bist du irre? Dann sterben wir alle!«

»Natriumthiosulfat!«

Aber in diesem Raum war kein Molekül mehr der lebensrettenden Lösung zu finden.

3. GRUND

Weil eine Hochzeit der schönste Tag im Leben ist

»Wir brauchen ein Hochzeitsvideo. Ein schönes. Da findet man doch bestimmt Leute, die so was professionell machen.« Was gibt es Schöneres, als den schönsten Tag im Leben für die Ewigkeit zu konservieren und für alle, die an dem großen Glück teilhaben wollen, sichtbar zu machen?

Das Internet ist voll von filmwütigen Anbietern, die die tollsten HD- und Hightech-Spaceshuttle-NASA-Technik haben und einem das Nonplusultra für die Bilder vom wunderschönsten Tag versprechen. Aber wir vertrauten lieber auf Mundpropaganda. Der Freund eines Freundes der Schwester eines guten Kollegen hatte mal Kontakt zu einem, der jemanden kennt, der so was wohl schon mal gemacht hatte.

Wir trafen uns mit ihm, und er machte einen guten Eindruck. Dass das alles sein würde, was er gut machte, stellte sich für seine Hinterbliebenen leider zu spät heraus. Schrecklicher Anblick … aber dazu gleich.

Ich sah einfach hinreißend aus. Das jedenfalls sagte mein Mann. Und alle anderen auch. Brave Leute. Wir hatten auf Hochzeitsgeschenke verzichtet und alles gespendet. So sollte unsere Ehe perfekt und mit einem erkauften guten Omen starten. Und tatsächlich: Wir sind immer noch verheiratet. Und mit so ein bisschen Blut wird eine Ehe doch erst richtig besiegelt, auch wenn es das Blut des Freundes eines Freundes der Schwester …

Wir waren furchtbar aufgeregt. So, wie es sein musste. Das Wetter war großartig. So, wie es sein musste. Alle waren pünktlich. So, wie es sein musste. Der, dessen Stunden gezählt waren, flog schon seit den Morgenstunden mit seiner Kamera emsig um mich herum. Wie eine lästige Fliege. Aber es sollte ja auch alles schön werden.

»Ich brauche das Footage«, sagte er und meinte damit, dass er einfach ununterbrochen die Kamera auf uns halten müsse, damit er genügend Material zum Schneiden hätte. Sehr gewissenhaft. »Sie werden sich wundern, wie das dann aussieht. Die von Charles und Diana war eine Mäusehochzeit dagegen«, fügte er noch hinzu.

Er filmte, während ich geschminkt wurde, während ich mich umzog, während ich meinen Panikheulkrampf bekam und auch während des ganzen Telefonats mit meiner Mutter, deren Flieger aus Kapstadt gestrichen worden war, sodass sie nicht bei meiner Hochzeit würde dabei sein können. Aber ich beruhigte mich, denn wir würden ja alles aufgezeichnet haben.

Die Zeremonie war sensationell schön. Dann kam die Rede des Pfarrers. Wir wollten sie nicht zu lange dauern lassen, das hatte uns bei anderen Hochzeiten immer gestört. Und tatsächlich kam er rasch zu der Stelle, die einem die gebührende Ehrfrucht einjagte. »Willst du … Michael Schmidt … die hier anwesende …« Sie kennen das ja. Meine Hand zitterte ebenso wie die meines Mannes. Ich weiß nicht einmal warum. Wir liebten uns, und es gab keinen Grund, nervös zu sein. Bis zum Ende des Lebens … etwas Schöneres konnte ich mir mit diesem Mann nicht vorstellen.

Als wir uns die Ringe ansteckten, kam der Filmfuzzi mit seiner Kamera ganz nah heran, damit ihm auch nicht die kleinste Regung entging. »Sie werden gar nicht merken, dass ich da bin«, hatte er versprochen. Und jetzt war er der, der als Einziger außer dem Brautpaar und dem Pfarrer in diesem intimen und bedeutungsvollen Moment des Glücks dabei war. Und ich kannte nicht mal seinen Namen. Filmfuzzi.

Die Ringe steckten an den richtigen Fingern, mein Mann lächelte mir glücklich zu, und nun setzte ein leises, wunderschönes AveMaria ein. Von meiner besten Freundin, einer großartigen Sängerin, vorgetragen. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich versuchte, diesen Moment für immer in meinem Gedächtnis zu speichern. Nur war ich zu überwältigt, um mich auf jedes Detail zu konzentrieren. Brauchte ich ja auch nicht, wir hatten ja Filmfuzzi. Noch vor den Flitterwochen würden wir uns den Film wieder und wieder ansehen, und auch nach Jahren würden wir unseren Kindern und dann deren Kindern diesen Moment des unsagbaren Glücks zeigen können.

Nach dem kirchlichen Zeremoniell bat uns der selbst ernannte »Mr. Spielberg«, noch ein paar Extraaufnahmen auf der Wiese machen zu dürfen. Ich lugte hinter einem Baum hervor, Michael lief auf mich zu, ich näherte mich ihm, mein weißes Kleid wehte im Wind, wir standen voreinander, sahen uns in die Augen, unsere Lippen trafen sich. Wie romantisch. Ich überlegte insgeheim, ob ich das vielleicht als Castingband nach Hollywood schicken könnte. »Cut«, rief er hinter der Kamera hervor, »jetzt haben wir alles. Nur noch ein bisschen was von der Party, und dann mach ich mich ans Schneiden.«

Auf der Party gab es zu später Stunde nur wenige, aber delikate Ausfälle. Sagen wir mal: Mit solchen Filmaufnahmen konnte man den Bruder des Ehemannes, der betrunken seinen Nachtisch im Mundraum der eigenen Großcousine suchte, durchaus erpressen. Aber so weit musste es ja nicht kommen.

Es kam auch ganz anders … Eine Woche später trat ich Filmfuzzi auf die Füße, wann denn das Video fertig sei. Die Rechnung über 850 Euro hatten wir nämlich schon erhalten.

»Oh, ich hab so viel zu tun. Hat das noch ein wenig Zeit?«

»Nein, eigentlich nicht, übermorgen kommt meine Mutter, und die muss am nächsten Tag schon wieder zurück.«

»Gut, ich schicke das Rohmaterial«, schlug er vor. »Bitte überweist doch das Honorar jetzt auf das angegebene Konto.«

Ich überwies, sonst würde er nicht schicken. Mafiamethoden! Aber dann hatte ich es. Ich hielt die DVD wie ein wertvolles Juwel in den Händen. Aufgeregt legte ich sie in den Player.

Wie das wohl alles aussah, wie ICH wohl aussah, wie das alles wohl wirkte … Tausend Fragen schwirrten mir durch den Kopf. »Charles und Diana … Mäusehochzeit dagegen«, kamen mir seine Worte in den Sinn.

Die DVD startete. Der Film begann mit Einstellungen von meinem Kleid auf dem Bügel, als ich es noch nicht anhatte. Dann Schminkutensilien. Mein Kopf von hinten, meine Schuhe, mein Handy auf dem Tisch. Der Blumenstrauß, ein Wasserglas. Ein Telefonat von hinten mit schluchzender Braut. Na ja. Das konnte man ja im Zweifelsfall rausschneiden. Viel wichtiger war die Kirche.

Kirche innen. Musik setzte ein, gleich würde ich durch die Tür schreiten. Der große Moment. Ich starrte auf den Bildschirm. Die Flügel öffneten sich und … etwas trat hindurch. War ich das? Da war eine weiße Gestalt. Ja, das musste ich sein. Ich sah … irgendwie … verschwommen aus.

Ich rieb mir die Augen. Es wurde nicht besser.

Beim restlichen Weg zum Altar lag die Schärfe auf Tante Moni, Opa Friedrich, auf der Kirchenbank, dem Blumenmädchen … Oh, mein Gott! Ich war ein verschwommenes Häufchen in Weiß.

Doch halt! Da war ich scharf! Bei den letzten Schritten auf den Altar zu. Aber da war ich auch schon wieder fast aus dem Bild verschwunden. Nur noch ein Hauch meines traumhaften Kleides entwischte aus dem sichtbaren Bereich.

Die Zeremonie konnte man eher hören als sehen, denn die meiste Zeit blickte man in die lauschenden Gesichter der Gäste, man konnte die Pracht der Kirchenkuppel bestaunen, und im Moment des Treueschwurs füllte der Ring auf einer zitternden Hand das Bild aus. Als der wilde Schwenk auf das sich küssende Brautpaar folgte, war wieder alles unscharf.

Der Hollywoodfilm auf der Wiese sah aus, als würden zwei Untote aufeinander zulaufen, die aber eh nur schemenhaft im Gegenlicht zu erkennen waren.

»Er musste sterben, Herr Polizeioberhauptkommissar«, blickte ich dem Beamten unschuldig in die Augen, als die Handschellen sich fest um meine Gelenke schlossen.

»Aber musste es so grausam sein? Die Ärzte mussten ihn komplett aufschneiden, um das ganze Kameraequipment aus seinem Darmende zu entfernen«, schüttelte er verständnislos den Kopf.

Ich lächelte irre.

4. GRUND

Weil man Handwerkerhintern am liebsten im Betonmischer sehen würde

»Das ist in der Karenz«, sprach’s, packte seinen Maßstab wieder ein, stieg in seinen verbeulten Pick-up, und zurück blieb eine kleine Staubwolke – und im Herzen Enttäuschung, Wut, und der immer größer werdende Wunsch, einen fetten Bauarbeiterhintern in den Tiefen eines sich drehenden Betonmischers zu sehen.

»Karenz« bedeutet bei Handwerkern so etwas wie: »Ich konnte es nicht besser, komm damit klar.« Oder: »Hab jetzt Feierabend und außerdem noch eine viel lukrativere Baustelle als die hier.«

Handwerker sind freundliche, zuvorkommende und angenehme Zeitgenossen. Solange sie immer ihren Kaffee bekommen, niemand ihre Verspätung anmerkt – wenn sie denn überhaupt gekommen sind – und wenn man ihren Pfusch nicht aufdeckt, bemerkt oder gar beseitigt haben will.

Dass Handwerker zu spät kommen, liegt daran, dass sie erst gegen Feierabend die Fähigkeit erlangen, die Uhr zu lesen. Das ist aber nicht schlimm, denn wer braucht schon eine Uhr, wenn er sowieso die meiste Zeit Pause macht? Um die Zeiten dazwischen zu messen?

Wenn etwas nicht passt, dann sagen sie freundlich lächelnd: »Wir können gerne alles wieder abreißen und neu machen.« Bei dem Wort »abreißen« kommt Ihnen aber plötzlich die Vorstellung, ihm den Kopf abzureißen und sprudelndes Blut mit dem Lötkolben zu stoppen.

Auf Ihre zaghafte Frage: »Brauchen wir das alles?« mit ungläubigem Blick auf die Rohre, die bereit für die Installation auf dem Lkw liegen, antwortet Bob der Baumeister lächelnd: »Aber natürlich, das sieht nur so viel aus. Sie wollen es doch vernünftig gemacht haben, oder?« Und später wünschen Sie sich, Sie hätten doch einmal einen genaueren Blick auf die Rechnung geworfen, als der Lkw klappernd und schwer beladen von Ihrer Baustelle abzieht. Leider haben Sie dann auch kein Rohr mehr übrig, durch das Sie seine Eingeweide ziehen könnten.

Und wehe, wenn Sie einen Nachbarn oder Freund um Hilfe bitten! Sie müssen bedenken, dass fast alle Männer sich für tolle Handwerker halten. Es aber nicht sind. Was Sie bald feststellen werden, wenn die Silikonfuge künstlerisch wertvoll breit neben der Fuge verläuft, wenn die Fliesen einem Alpenrelief gleichen und wenn die Tapeten sich herzallerliebst wieder von der Wand kräuseln. Wozu braucht man Handwerker, wenn man Freunde hat.

5. GRUND

Weil die Nach-mir-die-Sintflut-Kollegen eine Gesichtskopie verdient haben

Kollegen müssen manchmal sterben. So ist das eben. Es ist ja oft auch gar keine Absicht, wenn man sie tötet. Es passiert einfach aus Versehen. En passant. Im Vorbeigehen. Oft tut es noch nicht mal weh. Dem Täter.

Der Gehirnzellen-Diarrhötiker, Kopierrambo und Nahversorger Herr Klamm hinterließ den Kopierraum regelmäßig so, dass ein flüssiges Arbeiten unter keinen Umständen mehr möglich war. Sah man Herrn Klamm aus dem Kopierraum treten, konnte man davon ausgehen, dass sich die eigene ersehnte Mittagspause um eine halbe Stunde verschob, weil man erst dessen Papierstau beseitigen musste. Es half wenig, ihm zu erklären, dass Büroklammern entfernt werden sollten, BEVOR man das zu kopierende Papier einlegt. Und es half auch wenig, ihm einen kleinen Kurs in Papierstaubehebung zu geben. Er schlich sich auf leisen Sohlen aus dem Kopierraum. Egal, was darin gerade geschehen war und ob das klägliche, kraftlose Surren der Kopierelektronik nach dem Gnadenstoß wimmerte.

Herr Klamm hatte noch andere – sagen wir mal – Eigenheiten. In seinem Gehirn gab es eine unerklärliche partielle Wahrnehmungsstörung, die das Papiereinzugsfach des Druckers vollständig aus seinem Sichtfeld zu radieren schien. Er legte nämlich nie Papier nach, wenn das Fach leer war.

Sollte der Schredder auf der Büroetage voll sein und Herr Klamm war der Nächste, der ihn benutzte, konnte man bewundern, wie sich doch tatsächlich immer noch ein Packen Papier hindurchquälen ließ, der dann nach erfolgreicher Zerkleinerung im Behälter verblieb. So lange, bis sich einer erbarmte und ihn leerte. Aber das war nicht Herr Klamm. Der war zu sehr damit beschäftigt zu überlegen, von welchem Büromaterial er zu Hause Verwendung finden könnte: ein paar Büroklammern, Klebezettelchen, Schreibblöcke für die Kinder und natürlich die Firmenkugelschreiber, die so schön malten. Am Tage seines Todes sollte es der neue Etikettendrucker sein, den er zu Hause gut gebrauchen zu können glaubte.

Herr Klamm war nicht sonderlich beliebt. Deswegen freute er sich auch, als er an diesem Tag kurz vor Büroschluss von einem Kollegen in den Kopierraum gerufen wurde, um eine Gesichtskopie von sich anfertigen zu lassen. Für die »Hall of face« – eine Sammlung der »beliebtesten Kollegen«. Dazu musste er seinen Kopf auf den Kopierer legen und die Augen schließen. In diesem Moment krachte die Kopiererklappe nach unten und traf ihn mit voller Wucht am Hinterkopf. Es knackte laut. Die Klappe brach. Blut schoss aus Herrn Klamms Nase. Er richtete sich noch einmal auf und torkelte zurück, dann fiel er und stürzte mit dem Gesicht voran auf den Schredder. Es knackte wieder. Diesmal hörte es sich an wie das Zerbersten von Knochen. Aber es war nur der arme überfüllte Schredder, den es böse erwischt hatte. Herr Klamm blieb reglos liegen. Dem eintreffenden Notarzt bot sich ein grausames Bild. Herr Klamm war auf den Etikettendrucker gefallen, den er in seine Brusttasche gesteckt hatte, um ihn mit nach Hause zu nehmen, und dieser hatte ihm eine Rippe gebrochen, die sich bis in sein Herz bohrte.

Als der Notarzt Herrn Klamms Tod feststellte, fragte er: »Er muss hier schon eine ganze Weile liegen. Warum hat denn niemand etwas bemerkt? Vielleicht hätte man ihn retten können.« Die umstehenden Büroangestellten wichen seinem Blick aus und schauten interessiert auf ihre Füße oder zogen plötzlich das Handy heraus, als hätten sie eine SMS bekommen.

6. GRUND

Weil Chefsessel extra für Riesenärsche gemacht sind

Eine Reise nach Hannover. Diese Reise kann man schon mal auf sich nehmen, wenn man einen so netten Anruf bekommt, dass man bitte bei einer Firma vorstellig werden soll, die so angesehen ist, dass selbst der Pförtner in Hollywood Karriere machen könnte, wenn der Name in seiner Vita steht. Natürlich würde ich kommen! Ich erkundigte mich per E-Mail nach Ort und Zeit. Ich hatte eine Mail der Chefsekretärin dieser Firma, Frau Kepplen, auf MEINEM Computer! Wieder und wieder las ich den Absender. Die Sekretärin schrieb sehr freundlich, jede Mail endete mit »herzliche Grüße«. Sie teilte mir mit, ihre Chefin würde sich sehr freuen, mich am Soundsovielten kennenzulernen. Oh, und ich mich erst!

Endlich wieder ein voller Kühlschrank, neue Klamotten für die Kinder, vielleicht mal ein Auto für mich.

Ich bereitete mich vor. Tagelang las ich alles, was ich über die Firma finden konnte. Des Nachts gab ich mich dem Kurzstudium über Small Talk hin, und tagsüber legte ich mir Strategien zurecht, wie ich meine Fähigkeiten am besten präsentieren konnte. Ein günstiger Hosenanzug kostete mich circa 50 Euro und die Fahrkarte nach Hannover und zurück mit einer Mitfahrgelegenheit 20 Euro. Der Babysitter war kostenfrei, dafür passte ich auch manchmal auf Bettys Kinder auf, wenn sie in Not war. Wenn ich mit der Chefin gut klarkam, dann war meine Zukunft gesichert. Wie viele sich danach alle Finger lecken würden! Es durfte nichts schiefgehen.

Zum vereinbarten Datum stand ich geschniegelt und gestriegelt am Treffpunkt für die Mitfahrgelegenheit. Mein Fahrer rauchte im Auto. Das würde keinen guten Eindruck machen, wenn ich stank wie ein überquellender Aschenbecher. Ich wusste doch, dass die Chefin und die ganze Firma rauchfrei waren, sie legten viel Wert auf Gesundheit und darauf, politisch korrekt zu sein. Aber ich musste durchhalten. Vorsichtig öffnete ich das Fenster einen Spalt. »Ey, mach bitte zu, das ist fucking kalt draußen!«

»Würde es dir was ausmachen, nicht zu rauchen oder nur bei offenem Fenster?« –

»Das ist mir aber zu kalt. Ist doch nicht so schlimm, das bisschen.«

Nun ja, irgendwie einigten wir uns darauf, dass ich keine andere Gelegenheit hatte, pünktlich nach Hannover zu kommen, und er deshalb so viel rauchen konnte, wie er wollte.

In Hannover ließ er mich an der vereinbarten Bushaltestelle aussteigen. Ich schnupperte an mir. Furchtbar! In einem türkischen Einzelhandelsgeschäft kaufte ich mir Kaugummis, ein Parfüm, das nicht zu sehr nach Tausendundeiner Nacht duftete, und eine Mandarine. Während ich mit dem Bus zur Adresse der Firma fuhr, kaute ich auf fünf Kaugummis herum, hüpfte durch eine versprühte Wolke von »Nicht zu sehr Tausendundeine Nacht«-Duft und rieb die freien Stellen meines Körpers mit Mandarine ein. Ich hatte mal gehört, dass der Geruch alles überstrahle, was an altem Rauch noch in den Falten einer Kleidung festsäße. So umnebelt schwebte ich aus dem Bus. Seltsamerweise fuhr der Fahrer danach ein paar Meter mit offener Tür weiter. Keine Ahnung warum.

Endlich stand ich vor dem Gelände. Viel zu früh. Zeit, meinen Kindern eine SMS zu schreiben. »Bin gut angekommen, drückt mir die Daumen.« Nach ein paar Sekunden kam im Familienchat zurück: »Lieben dich, Mama. Gib alles!«

Ich zog meine Jacke etwas enger um mich, checkte mein Make-up, trug etwas Lipgloss auf und betrat das Gelände. Am großen Tor stoppte mich eine Schranke. Ich beugte mich zum Pförtner an die runde, gelöcherte Scheibe hinunter. Er sah mich freundlich an: »Wo möchten Sie denn hin?«

Ich »möchte« nicht, ich war eingeladen. Hochoffiziell. Ich dachte daran, wie viele Menschen er wohl schon abgewimmelt hatte, die hier auf das Gelände wollten. Mit stolzgeschwellter Brust erklärte ich: »Ich habe einen Termin bei Frau Dr. Bühlig.«

Der Pförtner stutzte kurz, behielt aber sein Lächeln bei, bat mich zu warten und nahm den Telefonhörer in die Hand. Nachdem er fertig telefoniert hatte, wies er mir den Weg zum Haupteingang: »Gehen Sie bitte da rein, und dann melden Sie sich an der Rezeption. Frau Meier weiß Bescheid.«

Als ich die Halle betrat, erstarrte ich vor Ehrfurcht: Marmor, schwarze Ledersofas, Flatscreenbildschirme zur Unterhaltung der wartenden Gäste. Ich trat an die Rezeption und sprach die Dame mit der Hochsteckfrisur und im Businessanzug an: »Guten Tag, ich soll mich hier melden, ich habe um 14 Uhr einen Termin bei Frau Dr. Bühlig.«

Die Dame lächelte künstlich, nickte und nahm den Hörer ab. »Da ist jemand für Frau Dr. Bühlig … Ja, ich weiß, aber sie sagt, sie habe einen Termin … Okay, ich weiß Bescheid, danke.«

Dann wandte sie sich wieder künstlich lächelnd an mich: »Bitte, nehmen Sie dort Platz, Frau Kepplen wird Sie gleich abholen.« Frau Kepplen? Die Sekretärin?

»Aber das ist doch nicht nötig, ich kann doch alleine hochgehen«, bot ich höflich an.

Frau Meier, oder wie sie hieß, lachte plötzlich auf und verlor für den Bruchteil einer Sekunde die Contenance: »Ja, genau!« Okay, dann eben nicht.

Ich ließ mich auf das schwarze Ledersofa nieder und versank augenblicklich in dem weichen Polster. Herrlich, hier würde ich arbeiten. Sie wollten mich! Ich ging noch einmal alles durch, was ich Frau Dr. Bühlig gleich sagen wollte.

Der große gläserne Aufzug öffnete sich, und eine gut gekleidete Dame betrat die Halle. Sie sah mich sitzen und ging geradewegs auf mich zu. »Guten Tag, Frau … ähm … Wartbrug?«

»Wartburg, ja, wir hatten E-Mail-Kontakt und kurz telefoniert.«

»Ähm, ja, Sie sind ein wenig früh dran.«

»Das weiß ich, aber draußen war es kalt, und ich kann ja hier warten, bis Frau Dr. Bühlig Zeit hat.«

»Tja, ähm, haben Sie denn meine E-Mail nicht bekommen?«

Ein kalter Schauer huschte mir den Rücken hinunter. »Welche E-Mail?«

Der rot bemalte Mund vor mir tätowierte es für ganz Dumme laut und eindringlich in meinen Gehörgang: »Frau Dr. Bühlig hat heute keine Zeit. Sie ist außer Haus.«

»Außer Haus? Was meinen Sie mit ›außer Haus‹? Wir haben doch einen Termin?«

»Tja, dann hätten Sie mal Ihre E-Mails lesen müssen, da steht es drin, dass sie heute keine Zeit hat.«

»Aber ich bin extra aus Leverkusen gekommen, habe meine Kinder wegorganisiert, habe mich vorbereitet. Hat sie denn nicht wenigstens kurz Zeit für mich? Der Termin ist doch lange geplant. Wie kann sie denn jetzt keine Zeit haben?«

»Also, wenn ich sage, sie ist nicht da, dann ist sie nicht da.« Und mit einer stoischen Gelassenheit der Überlegenen fügte sie hinzu: »Hätten Sie Ihre Mails gecheckt, dann hätten Sie Bescheid gewusst.«

»Ich habe keine Mail bekommen!«

Mit einem geschäftsmäßigen Lächeln stand sie auf und streckte mir die Hand entgegen. Wie in Trance ergriff ich sie schlaff.

Sie drehte sich um und schritt mit klackenden Absätzen Richtung Aufzug. Ich kramte mein Handy hervor, gab den Code ein. Der Homebildschirm erschien. Im Mailprogramm formte sich eine winzige rote Eins. Ich tippte mit zitterndem Finger darauf. »Liebe Frau Wartbrug, leider kann Frau Dr. Bühlig den Termin mit Ihnen nicht wahrnehmen. Gruß, Ursula Kepplen«, gesendet 13:54 Uhr.

7. GRUND

Weil Formaldehyd Biolehrerinnen von innen schön macht

»So, bis morgen möchte ich das fertige Heft sauberst auf meinem Schreibtisch haben. Wer es nicht abliefert, bekommt eine Sechs. Ich lasse keine Entschuldigung gelten.«

Im Biologiesaal breitete sich eine Welle des Entsetzens in fast allen Tischreihen aus. Nur die Streber ganz vorne nickten beflissen.

Paul schluckte. Er besah sich sein Heft. Das sollte bis morgen sauber abgeschrieben werden? War das ein neuer Sport der Lehrer, Hefte ins Reine schreiben zu lassen? »Das soll die Sechstklässler zu mehr Ordnung zwingen«, hatte ein älterer Schüler mal gesagt.

Paul war eigentlich ein recht guter Schüler. Seine Mutter war sehr stolz auf ihn. Nur mit der Ordentlichkeit haperte es eben. Aber er würde das Heft sauber abgeben.

Als er spätnachmittags aus der Schule kam, setzte er sich sofort in seinem Zimmer an seinen Schreibtisch und begann sorgsam und mit akribischer Präzision, die Texte und Zeichnungen in ein unberührtes, neues Heft zu übertragen. Er benutzte verschiedene Farben und Stifte für Überschriften und Unterüberschriften. Malte Kästen zur Verdeutlichung. Klebte Bildchen ein. Später klopfte es an der Tür. Es war seine Mutter, die ihn zum Abendessen holte. Müde stopfte er sein Brot in sich hinein.

»Machst du immer noch Hausaufgaben?«

»Ja.«

»Dann mach sie mal zügiger, ich komme in einer halben Stunde Gute Nacht sagen.«

Nach einer halben Stunde betrat Pauls Mutter das Zimmer. »Ich wollte nur Gute Nacht sagen. Ich hab doch gesagt, du sollst dich ein bisschen beeilen. Was trödelst du da so rum? So viel kann das doch nicht sein! Jetzt mach mal hin!«

»Aber ich muss das fertig haben.«

»Was musst du denn da machen?«

»Das Heft muss ich morgen sauber abgeben, das wird benotet.«

»Oje! Gut, dann mach noch ein bisschen, aber du musst auch irgendwann schlafen.«

»Ja. Ich bin gleich fertig.«

»Gut. Gute Nacht, mein Schatz.«

Als die Mutter gegen elf Uhr ins Bett gehen wollte, bemerkte sie noch Licht in Pauls Zimmer.

»Sag bloß, du bist immer noch nicht fertig?«

Paul hatte tiefe Ränder unter den Augen, arbeitete aber wie besessen weiter, unterstrich wichtige Worte mit Lineal und malte Zellquerschnitte aus.

»Ja, ich bin gleich so weit. Nur noch die vier letzten Seiten. Kannst du mir das bitte mal kopieren? Das muss ich einkleben.«

»Ich kopiere hier gar nichts mitten in der Nacht, da hättest du mal früher dran denken können. Du weißt bestimmt schon seit Wochen, dass ihr das machen sollt, und jetzt kommst du wieder in der letzten Minute. Da musst du eben auch mal zu deiner Schludrigkeit stehen. Du hörst jetzt auf und gehst ins Bett, sonst bist du morgen so müde, dass du in der Schule gar nichts mehr mitkriegst.«

»Aber Mama …«

»Nein, Schluss jetzt.«

Damit schloss sie die Tür hinter sich und ließ ein Häufchen erschöpften Elends zurück.

Als Paul sich sicher war, dass seine Mutter eingeschlafen war, knipste er das Licht wieder an und arbeitete weiter. Noch drei Seiten. Er musste dieses eine Blatt kopieren. Leise schlich er ins Arbeitszimmer und murmelte ein Stoßgebet, dass seine Mutter von dem Surren des Druckers nicht erwachte. Es klappte.

Um Mitternacht wurde er auf seinem Heft wach, er war am Tisch eingeschlafen. Die Seite, auf der er mit seinem Gesicht gelegen hatte, war verschmiert. Paul sah Frau Neubauers Miene vor sich. Würde sie ihm glauben, dass er eingeschlafen war? Nein, sie würde sagen, dass er einfach grundsätzlich ordentlicher arbeiten soll – und das hätte er jetzt davon. Er wollte diese Eins. Endlich, um halb zwei Uhr nachts, klappte er das fertige Heft zu. Stolz, müde und völlig kaputt. Er würde es allen zeigen. Seiner Mutter, seiner Lehrerin, der ganzen Welt.

Am Morgen schleppte er sich zum Frühstück. Dann schlief er im Bus ein, das Heft fest in beiden Händen. In der Schule legte er es wie ein kostbares Juwel vorsichtig vor sich auf den Tisch.

Es läutete zur Stunde. Aber Frau Neubauer erschien nicht. Einer der Streber machte sich auf, um nachzusehen, was los war. Nach einigen Minuten kam er zurück und verkündete, er habe die Dame vor dem Lehrerzimmer mit dem gut aussehenden Sportlehrer in ein Gespräch vertieft gesehen. Paul rückte das Heft zurecht. Gleich würde sie kommen, und er würde eine Eins erhalten. Dann würde er zu seiner Mutter nach Hause gehen und stolz davon berichten. Eine Eins!

Wenige Augenblicke später betrat Frau Neubauer das Klassenzimmer. Sie rückte ihre Bluse zurecht und sortierte ihre Haare.

Paul setzte sich aufrecht hin. Wenn sie nach dem Alphabet aufriefe, würde er als Zweiter nach vorn gehen und sein Heft abgeben dürfen. Dann würde sie einen Blick hineinwerfen und ihm wohlwollend zulächeln. Bingo!

Frau Neubauer begab sich zum Schrank mit den in Gläsern konservierten Tieren und holte ein Anschauungsobjekt heraus, das sie vor sich auf das Pult stellte. Dann sah sie auf und sagte: »Heute beschreibt ihr, was ihr hier seht und was ihr darüber bereits wisst. Auf Seite 127 findet ihr weitere Informationen. Fasst das bitte zusammen und tragt es in eure Hefte ein.«

Die Schüler sahen sich verwundert an. Einige freuten sich. Da meldete sich der Streber: »Aber wir sollten doch heute die Hefte abgeben.«

Frau Neubauer blickte auf. »Ach ja …«

Paul straffte sich.

»Das machen wir heute nicht, das ist doch Blödsinn, und mir bringt es nur unnötig Arbeit. Macht euch jetzt an die Aufgabe.«

Paul öffnete den Mund: »Aber …«

»Pschschscht«, herrschte ihn Frau Neubauer an.

Aus Pauls Ohren stiebten kleine Dampfwölkchen, sein Gesicht war purpurrot und seine Augen spien Blitze.

Er sprang über alle Bänke nach vorne und knallte Frau Neubauer das Heft auf das Pult. Entsetzt wich sie zurück. »Aber Paul, was soll das denn?«

»SIE … SAMMELN … JETZT … MEIN … HEFT … EIN!«

»Nein, Paul, das werde ich nicht tun«, versuchte Frau Neubauer, ruhig zu bleiben.

Paul ergriff das Heft und sprang um das Pult herum. Er packte Frau Neubauer bei den Haaren und bog mit aller Kraft, die sein kleiner Körper aufzubringen vermochte, ihren Hals nach hinten. Damit öffnete sich ihr Mund, sie wollte schreien, aber Paul erstickte den Schrei mit seinem Heft, das er ihr gewaltsam in die Mundöffnung stopfte. Und als sie noch zappelte, stopfte er alles, was er auf ihrem Pult fand, hinterher. Bis hin zu den eingelegten Tieren aus dem Glas.

Todesursache: Formaldehydvergiftung.

8. GRUND

Weil Bankangestellte immer schuld sind

Mitte Dezember. »Nein, es ist, wie ich sagte: Die EC-Karte funktioniert nicht«, bestätigte die Verkäuferin an der Kasse der Spielzeugabteilung dem verunsicherten Mann im durchschnittlichen Büroanzug, der schnell in seiner Mittagspause nur schnell Geschenke für die Kinder kaufen wollte. Marco Kastus starrte irritiert auf die wartende Verkäuferin. »Aber ich habe noch genug drauf, das kann eigentlich nicht sein.« Unverrichteter Dinge verließ Marco Kastus den Laden.

Kein Geld mehr? Karte funktionierte nicht? Marco verlängerte seine Mittagspause und suchte seine Bank auf.

»Hallo? Ich möchte jemanden sprechen, der mir über mein Konto Auskunft geben kann, ich bin Herr Kastus.«

»Ja, guten Tag, Herr Kastus. Moment …« Der schmallippige Bankangestellte tippte auf seiner Tastatur herum. »Ah ja, da haben wir es … Aufgrund einer Anzeige des Inkassobüros soundso wurde das Konto gesperrt.« Marco Kastus konnte es nicht glauben. Er hatte noch nie mit einem Inkassobüro zu tun gehabt. In finanziellen Angelegenheiten war er eher ein sehr umsichtiger Mensch, und da er eine vierköpfige Familie hatte, konnte er sich keine großen Sprünge leisten. Er hielt sich immer zurück und hatte stets im Griff, wie viel er ausgab.

»Können Sie das bitte noch mal überprüfen? Das kann nämlich nicht sein«, bat er den Bankangestellten. Oder doch? Marco Kastus trat Angstschweiß in den Nacken. Eine Stunde später entschuldigte sich der Angestellte, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe. Es habe eine Namensverwechslung gegeben.

Marco Kastus war erleichtert: »Also komme ich jetzt wieder an mein Konto ran?«

Der schmallippige Bankangestellte kniff die Lippen noch mehr zusammen und nuschelte dann dazwischen hervor: »Das Konto kann erst wieder eröffnet werden, wenn die Bank eine selbstbezogene Auskunft vom Inkassobüro bekommen hat. Das dauert leider, bitte haben Sie ein wenig Geduld, Herr Kastus.«

Herr Kastus trat von einem Fuß auf den anderen. Diesmal hatte er sich extra frühzeitig auf den Weg gemacht, um Geschenke zu besorgen. Jetzt konnte er doch wieder am 24. Dezember loseilen und sich mit Hunderten ungewissenhaften Spätentschlossenen durch die Geschäfte drängeln. Und wer weiß, ob es da noch alles das gab, was er brauchte.

Er bat Herrn Bankangestellten, ihm sofort Bescheid zu geben, sobald das Konto wieder verfügbar sei. »Selbstverständlich«, versicherte ihm der Bankangestellte hinter dem glatten grauen Bürotisch.

Die Tage vergingen, der Nikolaustag kam, Weihnachtsschulaufführungen kamen – aber was nicht kam, war der Anruf der Bank.

Herr Kastus bevorzugte ein persönliches Gespräch und besuchte seinen Bankbetreuer erneut.

»Es ist nun schon eine Woche her. Morgen ist der 21. Ich brauche jetzt unbedingt Geld. Ich muss Geschenke kaufen, Rechnungen bezahlen.«

»Das kann ich mir schon vorstellen. Aber haben Sie Geduld. Alles wird gut, Sie haben ja später keine Nachteile, Sie haben ja nichts verbrochen. Blöd, dass jetzt gerade Weihnachten ist, aber bald sollte das Thema ja durch sein«, nuschelte ihm der schmallippige Bankangestellte deeskalierend entgegen.

»Aber bis wann denn? Ich brauch das Geld JETZT!«

»Das kann ich mir vorstellen, aber bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Eine selbstbezogene Auskunft dauert eben länger.«

»Kann das Inkassobüro denn nicht einfach die Sache aufklären? Per E-Mail oder Anruf oder so?«

»Das geht leider nicht, wir brauchen eine …«

»Ja, ich weiß …«

Am 24.12., kurz vor Schließung der Bank, betrat ein gewisser Marco Kastus mit steifen Schritten die Filiale und steuerte mit irrem Blick auf Herrn Schmallippe zu. Dieser wurde hinter seinem Schreibtisch unruhig.

»Herr Kastus, beruhigen Sie sich doch, Sie brauchen sicher das Geld, und heute ist schon der 24. Und die Geschäfte schließen bald. Aber es tut mir leid, wir benötigen so eine selbstbezogene Auskunft …«

Weiter kam er nicht. Herr Kastus hatte ihn mit voller Wucht mit dem Schreibtisch gegen die Wand gedrückt, ein Mal, zwei Mal. So lange, bis ein hörbares Knacken in dem Bankangestelltenrumpf und dessen deutlich hervorgetretene Augen ihm Genugtuung verschafft hatten.

9. GRUND

Weil Stars auch nur kleine Fuzzihimmelskörper sind

Petra Z. entdeckte sie bei Facebook. Monique, so nannte sie sich, war eine Künstlerin, die sich mit lustigen Divasprüchen bereits eine kleine Fangemeinde geschaffen hatte. Petra Z. schickte ihr eine Freundschaftsanfrage auf ihrem Profil. Diese wurde beantwortet: »Eigentlich nehme ich keine Leute an, die ich nicht kenne. Aber du bist mit einer Freundin von mir befreundet, da mache ich mal eine Ausnahme.«