Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hunter Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

In den letzten Wochen des II. Weltkrieges wird der 17-jährige Harry eingezogen. Mit seinen beiden Freunden bezieht er einen Stellungsabschnitt irgendwo an der ostdeutschen Front. Russische und polnische Einheiten rücken in das Deutsche Reich ein, das sich in Auflösung und gleichzeitig in erbittertem Aufbäumen gegen die drohende Niederlage befindet. Mehr und mehr wird ihm klar, dass sich der Feind nicht nur aus dem Osten nähert, sondern auch in den eigenen Reihen zu finden ist. Fanatische Mitläufer und desillusionierte Verteidiger kämpfen um den richtigen Weg. In einer Welt, in der sich Moral und Anstand, Ziele und Strategien im Kugelhagel zerfetzen, bleibt wenig Zeit, sich Gedanken um sich selbst zu machen. Vorwärts und rückwärts sind Begriffe, die ohne einen Wertekompass nutzlos sind.Harry irrt mit seiner Truppe durch eine Gegend die ihnen immer unwirklicher erscheint!

Erst als Harry glaubt, für immer am Boden liegenzubleiben, merkt er, dass er befreit wurde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 490

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Krieg

Der Krieg reißt tiefe Wunden,

Er reißt das Land entzwei.

Er spaltet die Nationen,

den Führern ist es einerlei.

Mit Hurra folgen ihm die Massen

bis in den sicheren Tod.

Danach folgt das Erwachen

in ihrer großen Not.

Die Häupter feiern Siege,

die kleinen zahlen den Preis dafür.

Im Krieg gib es keine Sieger,

nur alle bezahlen dafür.

Die Zeit hat es bewiesen,

wenn das Elend uns erwischt.

Im Krieg gibt es keine Sieger

© 2020 By Hunter Verlag

Verlagsauflage 1

https://www.facebook.com/mike.muller.reschreiter3194524

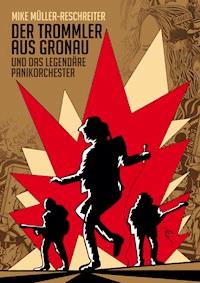

Umschlaggestaltung: Mike Müller-Reschreiter,

Michael Siffrin,

Azrael ap Cwanderay

Illustration: Mike Müller-Reschreiter

Lektorat, Korrektorat: Katinka Weisenheimer

Verlag: Hunter Verlag

Printed in Germany

ISBN: 978-3-947086-93-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Mike Müller-Reschreiter

17

Roman

Illustrationen von Mike Müller-Reschreiter

Foto Harry

Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1 (Grenzgänge!) 7

Kapitel 2 (Kohldampf!) 18

Kapitel 3 (Feuertaufe!) 32

Kapitel 4 (Alptraum! 43

Kapitel 5 (Der Auftrag!) 68

Kapitel 6 (Jänkendorf!) 82

Erinnerungen ... „70 Jahre später“ 92

Kapitel 7 (Niesky!) 99

Kapitel 8 (Der letzte Leutnant!) 133

(Gedicht: Der Ferne so nah) 141

Gegenwärtige Reflexionen 151

Kapitel 9 (Der versehrte Oberstleutnant!) 155

Kapitel 10 (Dachau) 184

... die Flucht aus Böhmen 1 195

Kapitel 11 (Die Kettenhunde!) 202

Kapitel 12 (Der Zimmerer!) 234

„... Flucht aus Böhmen 2“ 248

Kapitel 13 (Im Nirgendwo) 263

Kapitel 14 (Gefangennahme!) 298

Glosar: 329

Kapitel 1 (Grenzgänge)

Die Sonne hat sich in den letzten Tagen immer erfolgreicher durch das trübe Grau gekämpft.

Es liegt der Frühling in der Luft. Der Wind jedoch umweht uns weiter recht eisig. Die Bäume sind bereits mit Knospen übersät und Vögel singen ihre Freude darüber lauthals von den Ästen. Es wäre ein fast schon vollkommener Moment, würde mir nicht die Nässe so zusetzen. Ich liege zusammengekauert in einer Senke, in der sich das Regenwasser sammelt. Neben mir liegt Heinz, ein Schulkamerad und richtiger Freund. Er kaut nervös auf einem Zweig herum, während er durch den Feldstecher starrt.

„Und, siehst du was?“, frage ich ihn.

„Nichts! Nur Gestrüpp und kahle Bäume. Der Arsch der Welt und wir hocken uns hier blöde den Hintern breit!“

Ich bemerke, wie es in Heinz brodelt, da er sich, seit wir eingezogen worden sind, nichts sehnlicher wünscht, als dem Feind Auge in Auge zu begegnen. Was meine Meinung darüber ist, erzähle ich ihm lieber nicht. Seine Reaktion wäre sicher unschön. Mir kommt es gelegen, dass wir seit Wochen nur durch die Botanik ziehen, ohne dass wir in ein Gefecht geraten sind. So blauäugig bin ich schon lange nicht mehr wie einst, als wir nach der Schule ins Kino gingen, um die Wochenschau zu sehen. Da wurde nur heroisiert, denn die Realität sieht bei weitem anders aus.

Heinz hingegen ist linientreu, wie man zu sagen pflegt, und brennt darauf, seine Treue unter Beweis zu stellen. Als wir eingezogen wurden, hat man uns mehr schlecht als recht durch die soldatischen Einweisungen getrieben, damit wir so schnell wie möglich in den Krieg eingreifen können. Werner, ebenfalls ein Schulkamerad von mir, und ich haben danach einen Eignungstest für die Offiziersausbildung absolviert, den wir bestanden. Heinz hätte sich auch daran beteiligen können, doch er hat es für Zeitverschwendung gehalten, da er den praktischen Umgang mit einem Karabiner einer theoretischen Ausbildung vorzieht.

So hat es nicht lange gedauert und wir saßen auf der Ladefläche eines LKW's und fuhren von unserer Kaserne aus in Richtung Front. Lange waren wir nicht unterwegs. Die Kampflinie befindet sich bereits inmitten Deutschlands. Unser Haufen ist ein zusammengewürfeltes Absurdum aus Grüngesichtern zwischen fünfzehn und achtzehn Jahren. Ich bin gerade erst sechzehn, soll im Juli siebzehn werden und hoffe, diesen Geburtstag auch erleben zu dürfen.

Unsere Truppe untersteht Feldwebel Willy Gruber, Träger des Gefrierbrandordens, den er erhalten hatte, weil er den Russlandfeldzug mitgemacht hatte. Ebenso prangt das Eiserne Kreuz 2. Klasse und das Verwundetenabzeichen in Silber an seiner Uniform. Gruber lahmt etwas mit seinem linken Fuß, woraus ich schloss, dass er einen Oberschenkelschuss erlitten oder einen Splitter im selbigen Bereich seines Beines haben musste. Er ist sehr reserviert im Umgang mit uns. Nicht, was die Befehle betrifft, da ist sein Ton der eines Schleifers, rau und gnadenlos. Wir seien doch alle noch Küken, grün hinter unseren Ohren, und sollen von einem Tag auf den anderen die Verteidiger des Reiches sein, die sich mit glühendem Herzen den anrollenden Alliierten entgegenstellen, damit der Endsieg errungen würde. Was für ein Witz! Ich denke es mir nur, es auszusprechen bedeutet die Wand.

Immerzu muss ich an das traurige Gesicht meiner Mutter denken, als sie mich verabschiedete. Mein Vater, typisch der kalte Block, war das ganze Gegenteil, er hat keine Miene verzogen. Meine Mutter ist von Hause aus schon eine zerbrechliche Natur, fast wie aus Glas. Es kostete sie viel Kraft, mich gehen zu lassen.

Meine ältere Schwester Erika leidet darunter, dass ich in den Krieg ziehen musste, obwohl dies sicherlich nicht der einzige Grund ist, weshalb sie schluchzend im Hauseingang stand.

Unsere Familie ist bereits zerrüttet. Vater hat sich immer mehr von uns abgewandt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns verlässt. Wir wissen das, sprechen aber nie darüber, dieses Thema ist tabu. So zog ich fort, ohne die Gewissheit zu haben, ob ich wieder gesund nach Hause kommen und ob ich alles wieder so vorfinden würde, wie ich es gewohnt bin. Das Einzige, was mir bleibt, sind Erinnerungen an glückliche Tage, als ich mit Vater und Erika in den Sommerferien durch die Lande zog und wir gemeinsam musizierten. Diese Rückblicke stärken in dieser Zeit. So oft es geht, hole ich mir diese Tage wieder vor mein geistiges Auge.

Wie erwähnt, bin ich mit Heinz Friedrich und Werner Jankow in einer Gruppe zusammen. Das ist ebenfalls ein Trost, denn wir sind auf dieselbe Schule in Saalfeld/Neustadt gegangen und wohnten nur ein paar Meter voneinander entfernt. Heinz ist immer schon der Anführer gewesen. Er ist einen Kopf größer und hat breitere Schultern als Werner und ich. So ist auch sein Gemüt etwas wilder als das unsere. Werner hingegen ist eher von schmächtiger Natur, was auch auf die meine zutrifft, nur bin ich doch etwas drahtiger. Werner ist ein Naturtalent im Zeichnen von Portraits, malt so oft es geht, was ihm in den Unterrichtsstunden oft zum Verhängnis wurde. Meine Stärke liegt im Organisieren und Ausführen von kleineren explosiven Experimenten. Ich muss an den Start meines selbstgebauten Fliegers denken, der mit einem Mords Karacho ins offenstehende Wohnzimmerfenster unseres Nachbarn gedonnert war und dort den Teppich angesengte. Das hatte Ärger gegeben! Vater hatte mich mit seinem Dachdeckergürtel derart verhauen, dass ich mich wochenlang kaum hatte rühren können.

Die Zeiten haben sich seitdem sehr verändert, obwohl der Abstand zu diesen Tagen nicht wirklich groß ist, doch es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, wie ich in meiner nassen Kuhle liege und darüber sinniere. Heinz starrt fortwährend durch seinen Feldstecher, der nicht Wehrmachtseigentum, sondern ein Geschenk seines Vaters ist. Das Glas ist weitaus besser als die üblichen Gucker, eine Maßarbeit von Carl Zeiss Jena. Heinz gibt es nie aus der Hand.

„Mensch, mir ist langweilig! Wenn nicht bald etwas passiert, gehe ich wieder heim!“

„Tschüss und Waldmanns Heil“, knurrt Heinz ungeduldig.

„Du kannst es ja mal versuchen, Heinz, weit wirst du nicht kommen“, kontere ich belehrend.

Den Zweig ausspuckend setzt er sein Glas ab.

„Ich will ja damit nur sagen, dass wir hier für die Katz sitzen! Quasi in der Etappe, wie bestellt und nicht abgeholt! Da kämpfen da vorne unsere Soldaten aufopfernd gegen den Feind, und wir schaukeln uns hier die Eier“, motzt Heinz weiter und verfängt sich beinah in eine lautstarke Hasstirade.

„Das hat aber der Alte zu entscheiden, Heinz, ob wir jetzt hier nur rumliegen und die Bäume blankglotzen oder eben an ihnen schreiend raufklettern! Da kannst du dich auskotzen, wie du willst! Befehl ist Befehl!“, belferte ich zurück, „Sei froh, dass wir nur herumsitzen, oder hast du vergessen, was mit Karl passiert ist?“

Karl Lüpke war mit uns in der Ausbildung. Der hellste war er nicht, aber nett, und immer ein Grinsen im Gesicht, als gäbe es nichts Schlechtes auf der Welt. Aber Krieg ist nun mal schlecht, dass musste Lüpke am eigenen Leibe spüren und zum Schluss teuer bezahlen.

Mit Brückensprengungen geht stets die Gefahr einher, dass man beim Platzieren der Sprengsätze abrutscht. Das ist zum einem witterungsabhängig und zum anderen der Beschaffenheit des Materials geschuldet. Jedoch ist der wichtigste Aspekt hierbei die Geschicklichkeit beim Klettern sowie die ständige Kontrolle der eigenen Sicherheit. Lüpke war zwar gesichert, doch er hatte den Karabinerhaken nicht fest genug verschraubt, so dass dieser sich wieder beim Hangeln und Drehen vom Seil ablöste.

Mit einem gewaltigen Schrei war Lüpke in die Tiefe gerauscht. Mit Entsetzen sah ich, wie er mit seinen Armen fuchtelte, bevor er dumpf am Boden aufschlug. Es waren nur knappe zehn Meter nach unten, aber er war sofort tot.

Der Alte hatte uns mit einem Donnerwetter überzogen, wie ein wilder Stier gebrüllt, war regelrecht aus seiner dünnen Haut gefahren. Doch es half dem armen Kerl ja nicht mehr, brachte ihn nicht mehr ins Leben zurück. Unser Feldwebel muss genau wie wir alle damit klarkommen. Kollateralschaden! So war das Einzige, das wir für unseren verstorbenen Kameraden noch tun konnten, die Beisetzung seiner sterblichen Überreste. Wir hatten ein schmales Feldgrab ausgehoben, in das wir ihn betteten. Wir mussten ihn zurücklassen, da wir mit uns selbst schon genug belastet waren. Die Gruppe hatte sich um sein Grab gesammelt, das wir mit einem Birkenholzkreuz versahen, auf das, wie es üblich war, sein Helm aufgestülpt wurde. Ich markierte die Stelle in meiner Feldkarte. Vielleicht könnte ich später, wenn der Krieg vorüber sein würde, Karls Eltern diese Stelle zeigen.

Zuvor aber zerbarst die Brücke in tausend Trümmerteile. Ein Mordsrumms schallte uns durch die Gehörgänge. Die Sprengung war erfolgreich. Der Ivan würde nun seine lieben Probleme damit haben, das schwere Gerät durch das Tal mit seinen steilen Dämmen zu manövrieren. Auftrag wieder einmal erledigt!

Es ziehen langsam schwarze Wolken zu uns rüber. Fette Wampen voll Wasser! Unwetter!

„War ja klar! Jetzt wird uns das Loch volllaufen“, fluche ich wie ein Weberknecht und lege den Becher resignierend beiseite, mit dem ich die ganze Zeit das Wasser aus der Mulde schöpfe. Das ist ja sowieso umsonst. Wir haben nichts, um uns vor dem bevorstehenden Guss zu schützen. Heinz und ich versuchen nun trotzdem, eine Überdachung zu zimmern. Wir stecken vier halbwegs stabile Stecken ins feuchte Erdreich und spannen meinen Wollmantel darüber. Mit voller Wucht erbricht sich kurz darauf das Unwetter. Der Wind fegt in die Baumkronen, dass die nur so knacken. Regen peitscht uns entgegen und der Mantel flattert in einer heftigen Böe davon. Binnen Minuten sitzen wir bis zur Hüfte im Wasser. Es hilft alles nichts, wir müssen es über uns ergehen lassen. Unsere Habseligkeiten packen wir unter die Jacken, damit sie einigermaßen trocken bleiben. Idiotie! Der Boden weicht derart auf, dass unsere gegrabenen Erdlöcher zusammensacken und der Schlamm in unsere Stiefel quillt. Die reinste Moorpampe und wir stecken wie Schwarzwurzeln mitten darin. Ich sehe mich besorgt nach meinem Mantel um. Da ist wohl nichts zu machen. Davon geflogen bis Timbuktu!

„Scheiße! Wenn der weg ist, muss ich die nächsten Nächte frieren“, kombiniere ich den Tränen nah. Oder ist es der Regen, der mir aus meinen Augenhöhlen quillt?

Heinz hat seinen Helm abgenommen und versucht verzweifelt, sich eine Zigarette anzuzünden. Doch bevor er zum Zug kommt, ist sie bereits aufgeweicht. Unsere Sachen sind gänzlich durchnässt, nichts bleibt vom Regen verschont. Nass bis auf die Knochen!

Dann sehe ich etwas herumwedeln, erkenne den Fetzen Stoff sofort, und ziehe mich mit aller Kraft aus der Pampe. Mein Mantel hat sich in einem Gebüsch verfangen und flattert hin und her. Ich zerre ihn aus der Umklammerung des Strauches und stülpe ihn unter meine Uniformjacke. Vor meinem Bauch wölbt es sich wie bei einer hochschwangeren Frau. Plötzlich zucken Blitze auf, direkt über mir. Der Donner kracht kurz darauf wie ein Urknall und wirft mich zu Boden. Als ich mein Gesicht wieder aus dem Dreck ziehe, zuckt es erneut. Der Dreck klebt mir im Gesicht. Blind! Weitere Kanonenschläge folgen. Weiter hinten splittert Holz. Ich wische mir hastig die Augen frei.

„Heinz!“, brülle ich, so laut ich kann, aber der Regen prasselt zu stark. Das sind keine Blitze, die das Unwetter erzeugt, man hat uns entdeckt! Schwerfällig erhebe ich mich und versuche, schnellstmöglich wieder ins Loch zu gelangen.

Mit einem gewaltigen Hüpfer springe ich in die braune Brühe. Es klatscht und wirft eine breiige Fontäne auf, die Heinz der Länge nach erwischt.

„Heinz, die beschießen uns!“ Stotternder ängstlicher Narr!

„Sag mal, spinnst du?“, faucht er mich an.

„Hast du nicht verstanden, die beschießen uns, Heinz!“

„Rede nicht so’n Mist, keiner schießt auf uns!“

Ich sehe vermutlich ziemlich blöde aus, wie ich in der Kuhle liege, von oben bis unten mit Schlamm besudelt. Ich bin verwirrt. War es doch bloß das Unwetter?

„Ja spinne ich denn? Habe ich schon Halluzinationen?“, versuche ich zu reflektieren.

„Harry, beruhige dich, da ist doch bloß ein Blitz in den Wald gedonnert! Mensch, schau dich mal an, wie du aussiehst“, stichelt Heinz mokant.

Durch den Regen zwängt sich ein Umriss zu uns. Heinz wirft sich sichtlich erschrocken gegen den Erdwall und legt sofort die Waffe an.

„Halt, wer da?“, brüllt er, und ich vernehme zum ersten Mal Angst in dessen Stimme mitschwingen.

„Ich bin es! Werner! Ihr Pfeifen!“ Werner rutscht zu uns ins Loch und geht fast darin unter. „Was schreit ihr denn so herum, Mensch?“

„Harry dachte, wir werden beschossen“, gab Heinz dem verdutzen Werner zu verstehen.

„Wenn ihr weiter so einen Lärm veranstaltet, kann das durchaus geschehen!“

„Was willst'n eigentlich hier?“, will Heinz wissen, und dabei pfeift es ihm durch die Zähne, als er würde er aus einem Fahrradreifen Luft ablassen.

„Der Alte schickt mich zu allen Vorposten! Wir sollen uns sammeln, es geht mal wieder los!“

„Los geht’s? Und wohin geht es diesmal?“, raunzt Heinz. Ich steige nur wortlos darauf ein und pliere Werner an, der jedoch nur lässig mit den Schultern zuckt.

„Bin ich Hellseher oder was? Packt euer Zeug zusammen“, weist uns Werner zackig an, ohne weitere Worte der Erklärung zu verlieren. Was hätte er auch sagen können, wird ja sicher selbst im Dunkeln stehen. „Sammeln in einer halben Stunde auf der Lichtung da hinten!“

Ich sehe Werner weiter fragend an. Doch der zieht sich nur aus dem Loch und verschwindet wieder im Regen. Wir kratzen also unser pitschnasses Zeug zusammen und stopfen es in unsere Beutel. Da unsere Klamotten sich mit Wasser vollgesogen haben, ist der kurze Weg zur Lichtung der reinste Kraftakt. Gruber faucht schon von weitem.

„Zackiger, meine Herren!“, herrscht er uns entgegen. Eine müde und abgemagerte Gruppe schart sich wenige Augenblicke später um ihn herum. Aus der Ferne betrachtet sehen wir vermutlich wie eine Trauergemeinde aus, die sich labil gekrümmt um das noch offenstehende Grab drängt.

Wir sind natürlich die Letzten, die auf der von Regen durchnässten Lichtung eintreffen, was uns einen saftigen Anschiss vom Alten einbringt. Nachdem er uns zusammen gebrüllt und kurz frisch angewiesen hatte, ziehen wir weiter. Wohin genau? Das weiß keiner von uns so recht, nur dass wir immer Richtung Westen marschieren. Das liegt auf der Hand. Oder darunter? Dazwischen?

Heinz grübelt fortwährend, was wohl der Zweck unserer Wanderung sei? Weil wir uns ja eher als eine illustre Wandergruppe betrachten, die von einem Baum zum nächsten flaniert. Wir ahnen noch nicht, dass wir uns in einer Art Schlauch bewegen, welcher stündlich enger werden sollte! Später erwies es sich als bestätigt, dass sich die Heeresgruppe Mitte unter General Wenk über die Elbe schob, um sich den Amerikanern zu ergeben.

„Ich glaube, unser Feldwebel hat keinen blassen Dunst und läuft einfach nur der Nase nach“, gebe ich zum besten. Wir marschieren von Uhsmannsdorf zur Bahnverbindung bei Horka / Kodersdorf, die noch völlig intakt ist. Man hat hier auf eine Sprengung verzichtet, da uns die Zeit im Nacken sitzt.

Wir lassen Nieski rechts von uns und beziehen in dem kleinen Ort Jänkendorf Stellung. Bautzen liegt nicht weit weg. Ein wenig kenne ich mich schon aus, was die Geographie des Reiches anbelangt, daher vermute ich, dass der Alte die Elbe ansteuern will. Letzten Informationen zufolge halten viele Kampfverbände auf diese Linie zu, um der russischen Gefangenschaft zu entgehen. Ist der Ami schon dort? Offiziell zugegeben wird das mitnichten. Der Führer hat an alle Gefechtsstände den Befehl herausgegeben, dass jede eigenmächtige Frontverlegung mit der Erschießung des Verantwortlichen geahndet werden solle. Deserteure wurden und werden standrechtlich erschossen. Auch, wenn wir noch Pimpfe sind, so können wir doch zählen. Und es sieht nicht gut aus.

In jeder Ortschaft, in die wir kommen, bieten sich uns Bilder der Auflösung. Die Bewohner sind auf und davon. Die Eingangstüren und Fenster stehen sperrangelweit offen. Auf den Straßen säumen sich Habseligkeiten, von der Stoffpuppe eines Kindes bis zum Gebiss des Großvaters, welches er in seiner Hast verloren hat, aufgerissene Koffer, aus denen die Kleider quellen. Es ist wie leergefegt überall und ich frage mich, wohin die denn alle sind? Kolonnen von Flüchtlingen, die sich durch die Wälder schieben mit Oma, Opa, Mutter, Vater und Kindern, mit Sack und Pack, mit dem was sie zu tragen vermögen. Wir machen es ja nicht anders. Nur sind wir keine Zivilisten, und wenn man dem Feldwebel auf die Schliche kommen würde, stünden wir postwendend an der Wand. Heinz hat versucht, mit dem Alten über dessen Beweggründe zu sprechen, doch der hat ihn nur angeschrien und Heinz als Nachhut abgestellt.

Gegen Abend des 13. April 1945 erreichen wir das Dörfchen Jänkendorf an der Schwarzen Schöps. Die Dämmerung ist im Ausklingen und die Nacht wirft ihren Schatten auf die Gemäuer, aus denen kein Licht mehr dringt. Es wird stockdunkel. Gespenstisch still, fast unwirklich, wie die Hauswände bei unserem Einmarsch an uns vorüberziehen. Die Straßenlaternen haben eine neue, schreckliche Funktion aufgebürdet bekommen. Sie dienen als Galgen. Gott sei Dank hat sich die Nacht über diesen Anblick gelegt.

Feldwebel Gruber lässt die Truppe antanzen. In der Ortsmitte beziehen wir dann Freiluft-Quartier. Wachen werden eingeteilt und müssen sofort an den Ortseingängen Stellungen ausheben.

„Wachablöse alle zwei Stunden!“ Heinz und ich haben das große Los gezogen und dürfen jetzt für zwei Stunden die Beine lang machen. Uns knurrt der Magen so laut, dass man meinen könnte, ein Panzerregiment sei im Anrollen.

„Hier muss es doch was Essbares zu holen geben?“, flüstere ich Heinz zu. Doch der ist bereits weggeratzt. Mich will der Schlaf nicht holen, ich habe Hunger, friere mir den Arsch blau und stelle mir immer mehr Fragen, auf die ich keine Antwort finden soll. So schaue ich in den Nachthimmel, der aber nur mit Schwärze glänzt. Kein Stern zeigt sich in dieser Nacht. Nur der Mond blitzt ab und zu durch den Riss einer Wolke. Ist denn noch Krieg? Der Gedanke jagt mich. So still und friedlich, wie es war, kann man sich nur schwer vorstellen, dass just in diesem Augenblick nicht weit von uns die Nacht lichterloh brennt. Es dringt aber nicht der kleinste Hall des Schlachtens zu uns herüber.

Mir kamen sie wie ein paar Minuten vor. Augenblicklich sind die zwei Stunden Pennerei vorbei, als mich jemand derbe an der Schulter rüttelt und mich so aus meinem Traum reißt.

„Los, Hebrank, Wachablöse! Mensch, dein Schnarchen ist ja bis Berlin zu hören. Der Alte wollte dich schon in den Wald schaffen.“

Ich erhebe mich mit einer abfällig eindeutigen Geste. Heinz steht vor mir und legt sich sein Koppelzeug an.

„Na, dann wollen wir mal!“

„Von Wollen kann keine Rede sein“, verwünsche ich flüsternd und verfluche seinen beschissenen Elan.

Als wir am Ortsausgang ankommen, staunen wir nicht schlecht, was unsere Kameraden da fabriziert haben. Die Wachpostenstellung ist einen Meter tief ausgehoben worden und sogar überdacht. Das Maschinengewehr haben sie auf eine drehbare Lafette montiert, was ein breiteres Schussfeld ermöglicht. An dieser Stelle des Ortsausganges hat man weite Einsicht in das angrenzende Gelände, welches aus brachliegenden Feldern sowie einigen kleineren Hainen besteht. Wenige Hütten querab, die wie Maulwurfshügel aus der silbernen Serenade herausstechen.

Gekrümmt lehnt Gruber an der Wand, die Regenplane hängt ihm ins Gesicht. Seine Feldlampe hat er zwischen Koppel und Bluse geklemmt. Sie wirft ihr mattes Licht auf zerwühlt vergilbtes Papier. Mit wachsamem Auge beobachtet er seine Männer, blickt sich ständig um, während er in sein kleines Buch schreibt. Der Bleistift in seiner zerfurchten Hand ist das Spiegelbild seiner äußeren und innerlichen Verfassung, abgenutzt und zerrieben. Unser Feldwebel scheint vorerst etwas zwielichtig. Ich habe keinerlei Menschenkenntnis bisher erwerben können, daher fällt mein Urteil bezüglich seines Wesens erst einmal recht finster aus. Zum einen ist er sehr reserviert, in sich gekehrt, zum anderen blitzt aus seinen Gesichtszügen ab und an Güte und Verständnis, wo wir diese gar nicht vermuten. Seine rüde Art, uns anzutreiben, ist uns verhasst, doch leuchtet es uns ein, dass sie lebensnotwendig ist.

Gruber ist ein normal gewachsener Mann. Nicht zu groß, nicht zu klein. Er scheint sich mit allem, was ihn ausmacht, immer im Mittelfeld zu bewegen. Nur seine tiefe raue Stimme will nicht so recht zu seiner Optik passen, das war wohl eine Verfehlung der Natur?

Folgendes steht in seinem Tagebuch:

(Bei unserer Gefangennahme später kam ich in dessen Besitz. Ich konnte es in den Sekunden unserer Gefangennahme, als der Faden zwischen Leben und Tod fast zu zerreißen drohte, an mich nehmen und steckte es mir ins Unterzeug!)

„Was zum Henker soll ich mit diesen Halbwüchsigen anstellen?“

„Murmeln?“

„Kinderlandverschickung ist nur sinnvoll, wenn man sie von der Front weg verbringt!“

Kapitel 2 (Kohldampf)

Im Nest ist es ungemütlich. Steine bohren sich spitz in den Hintern und durch den Boden kriecht die Kälte ins Mark. Zudem wächst mein Hunger ins Unermessliche.

„Heinz, du hast doch den Krämerladen gesehen, als wir in den Ort kamen? Ob da noch was Essbares zu finden ist?“ Heinz zuckt die Frage beiseite. „Mensch, ich habe so einen Kohldampf!“

„Habe ich auch, Harry!“ Heinz lehnt halb über der Säge und hält seinen Blick stur auf die Straße gerichtet. „Der Alte wird schon was organisieren, also beiß die Zähne zusammen!“ Aber von Versprechungen oder Aussichten werde ich nicht satt. Wir sind ja nur noch Haut und Knochen. Die Versorgung der Truppe hat sich so gut wie aufgelöst und man muss selbst zusehen, dass man etwas zwischen die Zähne bekommt. In meiner Verzweiflung kaue ich auf einem Stück Lederriemen herum. Trensenkatschen!

Hinter uns klacken Stiefel auf der Straße. Die Dunkelheit nimmt mir jede Sicht. Ich lade meinen Karabiner durch und richte ihn ins Ungewisse. „Halt, wer da?“, werfe ich zitternd ins Dunkel.

Die Stimme, die mir antwortet, lässt mich zusammenfahren.

„Feldwebel Gruber!“ Heinz verharrt stur in seiner ursprünglichen Position. Er hat sich vermutlich dennoch, genau wie ich, fast in die Hose gemacht. Gruber schält sich aus der Dunkelheit. Seine Augen sind tief im Gesicht vergraben, aber ich kann seinen Ärger darin deutlich erkennen. „Friedrich, nehmen Sie den Zeigefinger vom Abzug!“ Heinz dreht seinen Kopf beiseite und löst seine verkrampfte Hand vom MG. „So nervös wie Sie sind, vergeuden Sie nur Munition. Hebrank! Sie übernehmen das Maschinengewehr ab sofort! Klar?“

„Jawohl, Herr Feldwebel!“ Ich tausche mit Heinz den Platz. Der sieht den Alten an, als würde man ihm sein Spielzeug wegnehmen wollen. „Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass ein nervöser Zeigefinger alles versauen kann. Der Russe ist nicht weit und gute Ohren hat der auch. In einer halben Stunde ist Wachablösung, also tut mir einen Gefallen und schießt eure Kameraden nicht über den Haufen!.Die Parole ist Wintergarten, merken!“ Wir beide salutieren im Sitzen und er verschwindet wieder in der Schwärze der Nacht. Jetzt bin ich MG-Schütze und habe auf einmal meinen Hunger vergessen. Insgeheim freut mich das, man könnte auch meinen, dass ich so etwas wie Schadenfreude empfinde.

Heinz spricht kein Wort mit mir. Es ist mir unangenehm, neben ihm zu hocken, denn er lässt mich seinen Ärger, doch auch schweigend, spüren. Ich versuche dutzende Male, ein Gespräch zu beginnen, doch mir bleiben alle Worte im Halse stecken. Wir verbringen also den Rest unserer Wache damit, in die Nacht zu lauschen, die sich beinahe geräuschlos dahinzerrt. Wie im Auge eines Sturmes gebärdet sich unser Umfeld, das noch weitgehend vom Kriege unberührt ist. Wenn ich mir den Krieg vorzustellen versuche, flattern mir nur die schwarz-weißen Bilder durch den Kopf, welche wir im Kino gesehen hatten.

Bis auf den schrecklichen Unfall, bei dem der Kamerad Karl Lüpke ums Leben kam, habe ich die Realität des Krieges noch nicht wirklich erfassen können. Das trifft auch auf den Rest unseres Haufens zu. Bis auf Ausnahme des Alten, der vermutlich zu viel davon gesehen hat.

Ich leuchte unter der Plane auf meine Uhr. Es ist bereits gegen drei Uhr morgens. Die Ablöse müsste auf dem Weg zu uns sein. So tippe ich Heinz sachte auf die Schulter. Das Schweigen bricht sich.

„Unsere Zeit ist um, Heinz.“

„Na, Gott sei Dank, die Kälte hat mir den Arsch gefrieren lassen“, raunzt und ächzt der.

„Bist du noch sauer?“ Heinz glotzt mich mit seinem typisch einschüchternden Blick an.

„Ach Quatsch, Harry“, winkt er nur ab. Das konnte ich ihm zwar nicht abnehmen, hake aber nicht weiter nach.

Zwei Spaziergänger, die Gefreiten Mayer und Krahl, latschen uns entgegen. Beinahe wie frischgeschlüpfte Mannequins flanieren die zwei zu uns rüber.

„Fehlt nur noch, dass die Händchen halten“, feixe ich leise.

„Macht ihr einen Nachtspaziergang? Euer Getrampel hallt ja bis sonst wo!“, fährt Heinz den beiden in die Parade.

„Ach, reg dich ab, Friedrich“, wirft Krahl ihm entgegen und schiebt sich lässig seinen Helm in den Nacken. Krahl ist wie Friedrich ein groß gewachsener Kerl, der Hände so groß wie Klodeckel besitzt.

Eine rüde Natur, die nicht lange fackelt, wenn es ihr zu weit geht. Er ist ein Waldschrat aus einem Kaff irgendwo im Vogtland. Derart abgelegen, dass sich nicht einmal die Füchse dorthin verirren wollen. Ein Muskelpaket mit dem Hirn einer Kellerassel. Dennoch kriechen ihm die meisten in den Arsch. Die haben alle Schiss vor diesem Troll. Und der weiß das auch ganz für sich auszunutzen.

Friedrich und Krahl begegnen sich auf Augenhöhe, stehen sich prüfend gegenüber und ich befürchtete eine Rangelei. Gott bewahre! Nur nicht das auch noch. Der Alte würde ausflippen und uns alle glatt streichfähig schießen.

„Jetzt spielt euch nicht auf, seht lieber zu, dass ihr ins Loch kommt“, hacke ich mutig dazwischen. Wortlos entfernen wir uns und mir wackeln dabei die Knie. Krahl und Mayer rutschen in die Stellung. Narren sind und bleiben Schonkost?

„Parole?“ Krahl dreht sich zu mir um. Ich sehe nur noch seinen Umriss aus der Senke ragen. Trocken und abwertend dringt Wintergarten aus seinem Mund.

„Diesem Krahl donnere ich noch mal eine, die sich gewaschen hat, das kannst du mir glauben, Harry.“

„Ach vergiss den doch, Heinz! Der scheißt sich noch beizeiten ein.“ Heinz kann sich aber nur schwer wieder abregen. „Schauen wir lieber, ob wir endlich was zu Futtern bekommen.“

Der Rest unserer Truppe lümmelt vor der Kirche auf dem silbergrauen Rasen. Schräg gegenüber befindet sich das Postamt, in dem ein schwaches Licht flackert. „Ist da noch jemand?“ Wir gehen auf das Gebäude zu. Das Zauntürchen hängt lässig in der Kurve. Wir treten hindurch ins Innere, ohne uns was dabei zu denken.

„Was zum Geier… was machen Sie denn hier?“, brüllt der Alte verdutzt.

„Melden uns von der Wache zurück, Herr Feldwebel“, werfen wir ihm, ebenfalls erschrocken, dennoch gut pariert entgegen. Der Alte hockt mit unserem Freund Gerald am Tisch. Darauf steht ein Funk-Empfänger. Sturmreif geschossener Schrott! Gerald ist fast im Apparat verschwunden. Gruber wendet sich wieder dem Empfänger zu. „Und?“

„Nichts zu machen, Herr Feldwebel, der ist komplett im Anus“, diagnostiziert Gerald süffisant.

„Finden Sie denn keinen Weg? Ich brauche eine Verbindung!“ Wir stehen wie die Ölgötzen im Flur des Postamtes. Erstarrte Lachse!

Ich lasse nebenher meinen Blick schweifen, finde aber nichts in meinem Sichtfeld, das verwertbar wäre. Ich stoße Heinz in die Seite. Er versteht und wir wollen wieder abzischen.

„Mensch, Harry, ich habe dir doch gesagt, dass wir planlos durch die Gegend steuern. Wie soll der Alte auch wissen, wo unsere Armee herumgeistert ohne Sprechverbindung“, murmelt Heinz mir leise zu.

„Flaschenpost geht auch nicht“, werfe ich ein und finde das recht witzig. Heinz aber kann darüber nicht lachen.

„Hier stehen doch überall unbeschädigte Telegraphenmasten herum, da muss man doch noch irgendeine Leitung anzapfen können“, flucht der Feldwebel so laut, dass es selbst Churchill noch gehört haben muss. Die Enttäuschung ist nicht zu überbieten. Kurz darauf schmeißt uns der Alte mit einem seiner berühmt-berüchtigten Worte-Stakkato wieder hinaus.

„Was nun?“

„Was soll schon sein? Schiet! Wie der Seemann sagen würde: Verirrt auf Odyssee“, resümiere ich sarkastisch und zucke mit den Schultern. Das Gebäude, welches hinter der Kirche steht, finde ich doch viel interessanter als jene Tatsache, dass wir als Geistergruppe durchs Hinterland irren. „Du bleibst hier, Heinz“, flüstere ich und schaue zu den Kameraden hinüber, die sich unter ihren Wolldecken hin und her wälzen.

„Was hast du vor, Harry?“, will Heinz wissen.

„Bleib einfach hier. Ich besorge uns was zum Beißen.“

„Verdammt, Harry, mach ja keinen Blödsinn.“ Ich fege seine Warnung weg. „Wenn der Alte dich erwischt, dann stellt der dich an die Wand. Das ist unerlaubtes Entfernen von der Truppe, du Idiot!“ „Erzähle es nur jedem!“, blaffe ich zurück. Heinz wendet sich dem Postgebäude zu.

„Gut, ich bleibe hier stehen, aber was ist, wenn der Alte rauskommt und mich fragt, wo du bist?“

„Sag ihm, dass ich schlafe, der schaut doch nicht unter jede Decke.“ Heinz ist es anzumerken, dass er Schiss hat. Es ist das erste Mal, dass ich ihn so demontiert ertappe. Dann mache ich mich dünne, schleiche mich geräuschlos an der Kirchenwand vorbei zu dem erspähten Gebäude. Es ist immer noch so finster wie in einem Bärenarsch. Ich finde nirgends eine Stelle, durch die man ins Innere gelangen könnte. Also gebe ich dann doch mein Vorhaben lieber wieder auf, bevor sie mir auf die Schliche kommen können. Enttäuscht latsche ich zurück.

Der Hunger hängt mir schon in den Kniekehlen.

Am 19. März 1945 hat Hitler den Befehl Verbrannte Erde herausgegeben. Das war der finale Auftakt zur Einebnung sämtlicher Industrie- und Versorgungsanlagen im Reichsgebiet. Doch es beschränkt sich nicht nur auf diese Bereiche, die ohnehin schon fast alle in Schutt und Asche liegen. Zersprengte SS-Einheiten zünden ganze Dörfer an, nachdem sie die fliehende Bevölkerung zuvor gepeinigt haben. Männer, die nicht gleich freiwillig Männchen machten und mit der Waffe in den Heldentot rennen wollten, wurden als Vaterlandsverräter abgeurteilt und aufgehängt. Wer sich verdrückte oder nur schief schaute, konnte augenblicklich an der Straßenlaterne baumeln. „Seele baumeln lassen“, nennen das diese selbsternannten Volkstribune im grünen Gummibepack.

Man hörte jedoch nur davon. Glauben konnten, wollten wir das nicht, bis wir es mit unseren eigenen Augen sehen müssen, wie sie an den Strommasten und Laternen hängen. Die Kettenhunde! Sie sind zu Hunderten unterwegs, um den Verrat aufzuspüren, wo immer er sich verborgen hat. Sie riechen jeden Dunst von Angst kilometerweit gegen den Wind. Und sie scheinen hierbei niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Nicht einmal ein General scheint es zu vermögen, ihrem grausamen Fanatismus Einhalt zu gebieten. Des Teufels Vasallen treiben ihr Unwesen.

Unzählige fallen ihnen zum Opfer. Wir haben bisher Glück, die Kettenhunde kreuzen unseren Weg nicht.

Wir hoffen deshalb, dass es auch so bleibt.

Heinz steht wie angewurzelt da, starrt auf den Hauseingang des Postamtes. Er fährt zusammen, als ich auf einmal wieder neben ihm stehe. Kurz darauf erlischt das Licht im Gebäude und der Alte kommt zusammen mit Gerald heraus.

„Was machen Sie denn noch hier? Hauen Sie sich lieber aufs Ohr!“

„Gestatten, Herr Feldwebel, eine Frage?“ Heinz wird bleich im Gesicht.

„Was gibt’s denn?“, knarzt der Alte widerwillig, als hätte er ein altes Weib vor sich, die ihm ihr selbstangebautes Gemüse andrehen möchte. Ich habe mir diese Frage schon dutzende Male selbst gestellt. Sie soll nur eines zum Inhalt haben: die Notlage unserer Verpflegung.

„Herr Feldwebel haben sicher das Defizit unserer Verpflegung bemerkt, daher will ich nur die Frage stellen, was dagegen zu unternehmen sei?“ Der Feldwebel mustert mich. In seinem Gesicht steht pure Zerrissenheit. Sollte er mich jetzt zur Sau machen oder einfach nur lachen?

„Sie sollten Politiker werden, Hebrank! Nein, besser noch, Komiker!“ Mir schlägt es eine verbale Keule mitten ins Gesicht. Komiker? Jetzt nur keine Miene verziehen! Schön Männchen machen und die Klappe halten!

„Na ja, Sie haben ja recht mit ihrer Frage. Sieht wohl danach aus, dass wir unsere Gürtel enger schnallen müssen!“ Noch enger? „Ich kann Sie aber beruhigen, in ein paar Stunden sollte es Nachschub geben, bis dahin dürfen Sie die eisernen Rationen anreißen, welche Zeitzler in Beschlag hat. Sagen Sie Zeitzler, dass ich das befohlen habe! Das ist alles, wegtreten!“ Heinz und ich heben unsere Flossen an den Helm und strecken uns brav durch. Jetzt ab durch die Mitte!

Zeitzler wird wohl wenig begeistert sein, so penibel, wie er über die eisernen Rationen wacht. Ich bekomme wieder Luft in meine Lungen und bringe mich an die Kandare. Der Alte dreht auf dem Absatz kehrt und verschwindet wieder im Inneren des Postamtes.

„Das wird für Gerald eine schlaflose Nacht werden“, meint Heinz mitleidig. „Mensch, manchmal könnte ich dich erwürgen, Harry.“ Heinz ist angefressen auf mich, zu Recht. Aber ein Draufgänger wie er sollte besser nicht zu nah am Wasser gebaut sein. Danach legen wir uns zu den anderen und öfnen unsere von Zeitzler zugeteilten Notrationen. Zwieback, Knäckebrot, trockener scheiß Fraß, aber er stopft das Loch unserer knurrenden Mägen.

Ich habe mich in meine zerschlissene Decke gewickelt und diese sowie meinen feuchten Mantel bis über beide Ohren gezogen, um sicher zu gehen, dass mein Sägewerk etwas abgedämpft würde. Ich schlafe diesmal sofort ein. Lange währt mein Schlaf nicht, da der anbrechende Morgen einen unangenehmen Begleiter mit sich führt, der mir eisig unter die Decke pfeift.

Wirbelnd tanzt der sich durch das Dorf, lässt die Fensterläden auf und zu knallen, drückt Baumkronen nach unten und bläst einigen von uns die Utensilien durch die Beine. Der Tag begrüßt uns mit einem matten Grau, das sich mit schwarzen Tupfen vermischt und in abstrakten Formen über uns hinweg zieht. Mit einem Fetzen versucht Heinz, die Dose über dem Kocher festzuhalten, damit sie nicht weggeweht wird.

„Ist der letzte Kaffee. Ersatzkaffee.“ Er hätte es nicht zu laut sagen sollen, denn binnen Sekunden stehen sie Schlange mit ihren Bechern. Die Zuteilung erfolgt unerbittlich. Heinz faucht und schüttet jedem nur einen winzigen Schluck ein, den man begierig hinunter kippt. Für uns bleibt nur der Kaffeesatz von Ersatz. Braune Sandpampe!

Nichts wird verschwendet, wir essen ihn, kauen und mahlen den braunen Batzen zwischen unseren Zähnen. Von der Straße drängt sich ein immer lauter werdendes Scheppern zu uns herauf. Wir erheben uns und sehen den Kameraden Bahlke. Sein Koppelzeug wirft sich hin und her, macht einen Mordskrach, während er wie ein Irrer zu uns heraufgerannt kommt. Er fuchtelt mit seinen Armen herum und hätte fast das Gewehr dabei fallen gelassen. Keiner weiß, was das zu bedeuten hat, doch wir ahnen nichts Gutes. Ohne dass wir ihn bemerkt hätten, steht mit einmal der Alte hinter uns.

„Was starrt ihr hier herum? Gefechtsbereit machen, marsch, marsch! Gefechtsformation!“ Der Alte hat eine Stimme, dass jeder Tenor vor Neid erblassen und ins Kloster gehen müsste.

Es bricht ein heilloses Durcheinander aus. Wie aufgescheuchte Hühner flattern wir umher und greifen unser Zeug auf.

„Los, los, nach vorne!“, schnautzt der Feldwebel. „Krahl, Friedrich, holt mir die hintere Wache und sichert mir die Straße mit dem 42er! Alle anderen folgen mir!“ Krahl und Friedrich flitzen zur hinteren Seite des Dorfes, wo die zweite Wache liegt.

Der Rest rennt hinter dem Feldwebel her wie eine Horde Welpen hinter ihrer Mutter. Es sind eindeutig Motorengeräusche gepanzerter Fahrzeuge zu vernehmen. Sie scheinen sehr schnell näher zu kommen. Der Alte muss nun entscheiden: entweder sich der anrollenden Gefahr stellen oder sich zurückziehen.

Um die Gesamtlage zu beurteilen, bedarf es keiner Expertenmeinung. Wir alle sind uns ziemlich klar darüber, dass wir bei einem Angriff gepanzerter Elemente keinerlei Chance haben, effektiv etwas dagegen auszurichten. Unsere Bewaffnung besteht im Wesentlichen aus K 98-Karabinern, Stabgranaten, zwei MG 42 und ganzen drei Panzerfäusten.

Gruber treibt uns auf den Boden, wo wir verharren sollen, bis er uns direkte Befehle erteilen würde. Die Straße vibriert unter der anrollenden Last. Mancher zittert so stark, dass der Helm gegen die Kimme klackert. Der Alte zwängt sich durch die Böschungen, um eine bessere Sicht auf die Straße zu erlangen.

Ich habe Riesenschiss! Die Atmung wird schneller, der Herzschlag pocht am Hals, dass man denken konnte, die Ader würde jeden Augenblick zerplatzen. Es sind Sekunden, die unsere Gesichter altern lassen, sich in kalkweiße Fresken verwandeln, uns den bitteren Umstand vor das geistige Auge donnert, nun könnte man einfach sterben. Keiner von uns weiß, wie er im Falle eines feindlichen Angriffes reagieren würde.

Panik durchströmt unsere Körper, alles scheint sich zu verkrampfen, während der Krach sich dröhnend ins Trommelfell bohrt. Dann bricht mit lautem Geschrei der Alte sich durch das Unterholz.

„Waffen entsichern! Keiner schießt!“ Er stürmt uns mit den Armen wild um sich fuchtelnd entgegen, als gäbe es keinen Morgen mehr.

Ich reiße meine Augen auf, als ich die Worte höre, und hoffe für den Alten, dass sie jeder von uns auch wirklich so verstanden hat.

„Waffen sichern, es sind die Unseren! Deutsche Panzerverbände! Waffen runter!“ Wie die Pilze im Herbst schieben sich die Gestalten aus dem Waldboden. Stehen da und wissen nicht, ob sie sich freuen oder lieber weinen sollen. Fortuna hat es noch einmal gut mit uns gemeint und ist uns gnädig. Dann rollen sie an uns vorbei.

„Scheiße!“ Mir läuft es kalt den Rücken runter. Heinz und die anderen im Dorf wissen davon ja noch gar nichts. Doch ich kann nichts unternehmen, um sie darüber aufzuklären. Es ist also nur zu hoffen, dass sie jetzt nicht durchdrehen und auf unsere eigenen Leute feuern würden.

Die schweren Ketten der Jagdpanzer walzen sich über die Straße und quetschen den aufgeweichten Frühlingsboden. Schockierend und überraschend zugleich! Weder hatte ich so etwas bisher erlebt noch damit gerechnet.

Es dringen keine Schüsse aus der Dorfmitte, was mich beruhigt und mir die Unversehrtheit meiner Freunde bestätigt. Wir gehen zur Straße, beäugen diese gewaltigen Maschinen wie kleine Kinder einen Faschingsumzug bestaunen würden. Bisher hatte fast niemand von uns diese Prunkstücke der Panzerwaffe aus der Nähe gesehen. Auf den drehbaren Türmen lümmeln die Kommandanten in ihren schwarzen Uniformen mit den schirmähnlichen Baretten auf den Köpfen. Ausgezerrte Gesichter, die Haut straff gespannt über ihre Wangenknochen. Pergament-Theater!

Sie werfen uns enttäuschte Blicke zu, als könnten sie es kaum ertragen, was sie da am Straßenrand zu Gesicht bekommen. Totale Resignation! Vielleicht eine ganze Division schiebt sich da an uns vorbei, gefolgt von Panzerkampfwagen, die Sturmgeschütze hinter sich herziehen.

Dabei waren auch Kraftfahrzeuge, die mit Soldaten voll gestopft sind, und einige schwer gezeichnete Kübelwagen, in denen Offiziere kauern und uns entgegen gestikulieren.

„Mensch, da rollt ja eine ganze Armee“, höre ich Dietrich staunen. Armee? Dietrich grinst dabei so dämlich, das ich mich fast schon schäme. „Mensch, Harry, was sagst du denn dazu?“ Ich antworte ihm nicht. Was soll ich dazu schon bemerken? Es gibt nur einen Grund, warum so viel Material zusammengezogen wird: eine neue Offensive! Vielleicht irre ich mich auch, doch es liegt auf dem Tisch. Vermutlich hat der Alte genau gewusst, wohin wir spazieren, von wegen, der läuft der Nase nach. Es scheint nicht nur gerade so, als würde sich alles noch einmal auf ein größeres Gefecht konzentrieren. So viel Material, das an uns vorbei donnert, lässt nur diesen markerschütternden Gedanken zu: Kanonenfutter für den Führer!

Werner? Mensch, ich hatte ihn völlig vergessen. Obwohl er stets in meiner Nähe ist, vergesse ich meinen Freund. Wir laufen an uns vorbei, stehen uns gegenüber, aber sehen einander nicht wirklich, da sich in unseren Köpfen die Angst breit macht. Ein Klatschen auf meinem Hinterkopf holt mich wieder aus meinen Gedanken.

„Harry, schlaf nicht ein! Der Alte will, dass wir uns sofort am Postamt sammeln“, zündelt Heinz an meinem Nervenkostüm und laviert sich gekonnt zwischen dem Auflauf auf der Straße durch. Der dichte Rauch der stinkenden Dieselmotoren raubt mir die Sicht. Vorsichtig, aber zügig, versuche ich mich ebenfalls sicher zwischen den Kolonnen hindurch zu schlängeln, um Anschluss an meine Kameraden zu finden. Im Dorf ist reger Trubel ausgebrochen. Hektischer, treibender, panisch werdender Trubel. Zum einen ist es ein beruhigendes Gefühl, von all den Kameraden umgeben zu sein, mit ihren Geschützen und Panzern Zum anderen aber ist es ein ungewohntes, zerreißendes, eines, das mir kalt den Rücken herunter läuft, das ich immer wieder verspüre, am stärksten, als ich meiner Mutter zum letzten Mal zuwinkte.

Wir sammeln uns wie befohlen vorm Postamt. LKW rasen an uns vorbei. Richtung Südwesten. Trauben aus Landser führen sie mit sich. Sie quellen regelrecht über die Ladeflächen. Wir staunen ihnen nach. Wo wollen die hin?

Der Alte tritt nun in Begleitung zweier Offiziere aus dem Gebäude. Offiziere, glaube ich, denn sie haben ihre SS-Tarnjacken bis zum Adamsapfel zugezogen. Ersichtliche Kennzeichnung der Ränge am Kragenspiegel ist demnach also nicht möglich. Aber so von sich eingenommen, wie die zwei sich benehmen, können das nur Silberfische sein.

Nachdem sie uns mürrisch gemustert haben, steigen sie in ihren Kübelwagen wie Affen auf ihre Kokosnüsse, und brausen den LKWs hinterher. Wir warten wie kleine Jungs, vor Neugierde schon zappelnd, auf die Ansprache unseres Feldwebels. Der posiert jetzt leicht gekrümmt mit einer Portion gequälten Leidens vor uns, als würde er einen der Mönche von Rodin imitieren wollen. Dann beginnt er mit seiner Suada.

„Männer, stillgestanden! Unsere Gruppe wird den Sturmspitzen des SS-Panzer-Pionier Batallion 10 zugeteilt. Ihnen folgen weitere zwei Kompanien der Waffen-SS. Das heißt im Klartext, wir werden zur Sicherung des Ortes Jänkendorf sowie der umliegenden Gegenden auf der Niesky-Bautzen-Linie eingesetzt, um die anrollenden Slawen und Bolschewiken aufzuhalten. Die 9. sowie die der 5. polnischen Armee und Teile der 52. russischen Armee steuern geradewegs auf uns zu. Auch wenn ihr noch nicht vollständig ausgebildet wurdet, seid ihr geschulte Pioniere, Soldaten, die nun mit aller Entschlossenheit das Deutsche Reich gegen den heranrückenden Feind zu verteidigen haben! Trotz eures Alters ist der bevorstehende Kampfeinsatz für uns alle unabwendbar!“

Die Betonung auf unseren Altersumstand ist wohl der letzte verbale Versuch unseres Feldwebels, sich seinem wachsenden Ekel gegenüber der sinnlosen Schlachterei Luft zu machen. Sein Ton ist unmissverständlich. „Die Bolschewiken werden keine Gnade walten lassen! Ich muss euch nicht sagen, Männer“, er stockt wieder kurz, „dass ich von euch vollsten Einsatz verlange! Jetzt kommt eure Stunde, in der ihr euch bewähren könnt, um eure Eltern und das Vaterland mit Stolz zu erfüllen! Eberts! Sie führen die Männer zum vordersten Wachposten, dort wird Ihnen Unterscharführer Meinele weitere Befehle erteilen! Ich werde erst später wieder zu euch stoßen. Weggetreten!“

Puh! Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich glaube, dass alle etwas anderes erwartet haben. Diese heroischen Worte, die sich aus einem zutiefst besorgten Mund über uns ergossen. Da beginnt sich mir der Magen herumzudrehen. Heroisch, welch hohles Wort! Ein einstudierter Sermon, hundertmal abgekotzt, welchen der Alte nun bei uns ablud, da er ihn wohl zu oft schon selbst hat hören müssen. Der Russe würde sich uns baldigst schon vorstellen. Ich muss jetzt an russische Eier denken, das treibt mir die Galle hoch!

Wir stehen da, in unseren verdreckten Uniformen, schlottern innerlich, versuchen die Fassung zu bewahren und wollen uns dem Gedanken nicht ergeben, dass wir alle Schiss haben. Ich jedenfalls habe eine Riesenflatter! So trotten wir, wie uns geheißen, und melden uns beim Unterscharführer, der uns mit netten Worten in Empfang nimmt.

„Noch so ein Kindergarten, Herrgott, das darf doch nicht wahr sein! Was für ein hagerer Haufen Wichslappen! Nichts zu fressen, was?“

Aber der Anblick des dampfenden Gemüseeintopfes drückt dessen freundliche Begrüßung nur so durch unsere Ohren. Die zwei Soldaten, die um die Feuerstelle kauern, bangen plötzlich um die Dose köstlichen Inhalts, nehmen sie vom Feuer und verschwinden hinter einem Meldewagen. Die beiden haben ihre Rechnung jedoch ohne den Unterscharführer gemacht, welcher ihnen sofort nachjagt. Hat wohl doch was für uns Pimpfe übrig. Hinter dem Wagen entbrennt kurz darauf ein heftiges Wortgefecht. Hasserfüllten Blickes, mit Flüchen begleitet, die leise über ihre Lippen rollen, teilen sie den dampfenden Inhalt mit uns. Jeder bekommt nur einen Löffel voll. Aus einer Konservendose Gemüseeintopf ist nicht viel herauszuholen, nicht für eine Gruppe von fünfzehn Mann.

Ich stochere in meinem Becher herum und esse jedes Stück Gemüse einzeln, damit ich länger was davon habe. Werner hockt mir gegenüber, er muss grinsen, als er mich bei meiner Erbsenzählerei beobachtet. Der Moment des Labens währt nicht lange. Unterscharführer Meinele kommt Zigarette qualmend auf uns zu und scheucht uns vom Boden auf.

„Mit Marschgepäck angetreten! Sofort, meine Herren!“ Der erste Eindruck dieses Knicks in Uniform bewahrheitet sich. Wir schmeißen unser Besteck in die Säcke, stellen uns in eine Reihe, machen rechts kehrt und folgen Meinele, der kurz darauf ein Waldstück ansteuert. Der Boden ist sumpfig. Wir sacken immer wieder ein. Diese Feuchtbiotope durchziehen große Teile dieser Gegend.

Um diesen Umstand noch zu verstärken, hat man das Wasser aus vielen Teichen abgelassen. Schweres Kriegsgerät würde nun Schwierigkeiten haben, hier durch zu kommen. Zu morastig! Es gibt nur wenige befestigte Pfade und schmale Straßen, welche die Ortschaften miteinander verbinden. Genau diese zu verminen ist uns nun auferlegt worden. Ganze LKW-Ladungen werden ausgegeben und so flächendeckend verteilt, dass so manches Tier und Unwissender daran glauben würde.

Warnungen an Zivilisten werden ja kaum noch herausgegeben. Dabei kommen zum Teil ganze Flüchtlingskolonnen durch die Wäldchen gestiefelt, die aber meistens abgefangen und umgeleitet werden. Ab und an kracht es eben. Wer dabei ums Leben gekommen war und wer nicht, diese Frage wollen wir uns lieber nicht stellen.

Kapitel 3 (Feuertaufe)

Die Situation spitzt sich zu, als am 16. April in den ersten Morgenstunden ganze Minensätze hochgehen, die - das vermutet man zumindest - von den ersten Angriffsspitzen der russischen oder polnischen Armee ausgelöst worden sind. Diese Detonationen sind der Startschuss zum Kampf um das östliche Spreeland bei Bautzen. Russen und Polen durchdringen das Gebiet vor uns und rücken immer näher auf uns zu. Panzermotoren sowie Artillerie sind bereits von weit her zu hören.

Kurze Zeit später krachen bereits die ersten Geschosse vor uns nieder und reißen ganze Schneisen in die dichte Bewaldung. Wir werden derart heftig unter Feuer genommen, dass wir am liebsten unter die Erde kriechen möchten. Trotz der ganzen Minen und des erbitterten Gegenfeuers unserer Flakbatterien kann der Feind, auch unter großen Verlusten, an mehreren Stellen durchsickern. Sie lassen einige, strategisch weniger wichtige Verteidigungsstellen eingegrabener Infanterie-Einheiten quasi links liegen. So werden regelrechte Inseln gebildet, auf denen man die verbliebenen Einheiten dann einfach vom Rest der Truppe abschneidet.

Unsere Gegenwehr aber fügt den gegnerischen Verbänden hohe Verluste zu. Die Mündungsrohre der Maschinengewehre kotzen fast pausenlos. Sie glühen regelrecht! Es gibt dabei viele Rohrkrepierer und Blockaden. Solch eine MG-42 kann Leiber und Holz durchsägen, als wären sie aus Butter. Grauenhaft! Reihenweise fallen die Angriffswellen des Gegners in den Morast vor unseren Behelfsgräben. Granaten, die in die in die trübe Brühe klatschen und dabei die Deckungen um uns hinfort reißen. „Als würde man in einen Ameisenhaufen schießen!“ flucht einer, zieht seinen Finger durch, hält einfach blind drauf. Die Geschosse fliegen kreuz und quer, sausen messerscharf über uns hinweg.

Man hört ihre Schreie, ihr verzweifeltes Gejammer, das aber nichts nützt. Man will sich am liebsten in einer Ecke verkriechen und sich nur die Ohren zuhalten.

Bald schon erweist sich die Masse des Gegners als übermächtig.Wir werden vom gegnerischen Feuer regelrecht überschüttet. Dutzende von dunklen Gestalten, die schreiend aus allen Richtungen auf uns zu stürmen. Ich kann nicht mehr unterscheiden, wer ist denn der Feind und wer von den Unseren? Ich bin nicht fähig zu denken, geschweige denn, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, die mir just im Moment helfen könnte. Also lasse ich mich fallen und drücke mich in den Schlamm. Ich bin auch nicht mehr fähig, nach meiner Waffe zu greifen, will es auch nicht.

Über mir donnert es, rummst, zerbirst, splittert, knallt und rasselt. Mir ist dennoch klar, dass ich hier nicht weiter einfach so im Dreck liegen kann. So muss ich, ob ich denn will oder nicht, mich an die Kandare nehmen und versuchen, mich aus dieser beschissenen Lage herauszubringen.

Langsam schiebe ich mich übers Erdreich hin zum Graben, aus dem ich zuvor herausgesprungen bin. Gekonnt lasse ich mich über die gesplitterte Befestigung fallen und rutsche in den gerade mal ein Meter tiefen Laufgraben. Die Pumpe schlägt heftig. Der enge Kragen reibt mir an der Kehle, schneidet sich scharf in meinen Hals. Auf damit! Einmal tief Luft holen! Nachdenken!

KAWUMM! Es rauscht eine Granate nur wenige Meter vorm Laufgraben ins Erdreich. Es regnet mir die Klumpen auf den Helm. In meinen Ohren klingelt es heftig, das Glockenkonzert in Saalfeld zu Weihnachten nur rückwärts abgespielt!

„Scheiße!“ Wo sind denn alle nur? Heinz, Werner, Krahl und Dietrich? Alle Tot? Erwischt? Ich muss hier raus! Aber wie? Das Feindfeuer knallt mir dicht über die Birne. Dann aber packt mich jemand beim Koppelzeug und zerrt mich mit sich.

„Los, aufstehen, weg hier! Mach schon! Mensch! Oder willst du krepieren?“, bohrt sich eine sonore Stimme in mein Ohrenkonzert. „Was?“, schreie ich.

„Brüll hier nicht rum, lauf lieber!“ Ich kann immer noch nichts hören. Es ist mir aber glasklar, was der Kerl meint. Kugeln schlagen dicht neben uns ein. Erdfontänen vor uns, neben uns, ganze Wellen aus Geschossgarben rasieren den Bäumen die Rinde ab. Ich höre nichts, außer dieses Pfeifen das sich in immer höhere Tonlagen schraubt und nicht abklingen will. Die Druckwelle spüre ich nur kurz. Dann liege ich wieder mal auf dem feuchten Boden, der weiter durch unzählige Einschläge malträtiert wird. Mein Schädel dröhnt, alles um mich herum dreht sich wie wild. Blätter, die mir zuhauf ins Gesicht rieseln. Sanfte Tätscheleien!

Wie in Zeitlupe segeln sie auf mich herab. Träume ich? Bin ich schon tot? Wieder knallt es. Dann erneut und nochmals. Das reicht mir nun endgültig! „Reiß dich zusammen, du Hammel“, gehe ich mit mir selbst ins Gericht. Ohne mich vorher umzusehen, erbaue ich mich wieder. Nur aufstehen, die Beine in die Hand nehmen und weg hier!

Wer mich da zuerst aus dem Laufgraben zog, weiß ich immer noch nicht. Interessiert mich gerade auch nicht. Der war weg. Spurlos verschwunden, in Luft aufgelöst? Ich sehe mich nach ihm nicht mehr um.

Die Beine tragen mich noch, so renne ich irgendwohin, nur weg. So weit, wie es geht! Hinter mir erbricht sich die Feuersbrunst weiter. Im Gefecht gibt es keine Feuerpausen. Es pflügt gnadenlos weiter. Vor mir leuchtet Mündungsfeuer auf, ich kann es deutlich sehen, also gilt es nicht mir, sonst wäre ich bereits tot. Stimmt das? Ein Helm mit einem Gesicht darunter schreit lauthals in meine Richtung. Arme fuchteln, winken mich zu ihm heran. Unsere? Und ab dafür!

Mit einem Hechtsprung krache ich hinter einen umgestürzten Baumstamm. „Rübe runter!“, brüllt der Helm. Ich presse mich gegen das Erdreich und wage es nicht, auch nur einen Blick zu riskieren. Das Feuer konzentriert sich jetzt auf genau die Flanke, hinter der ich gerade Schutz gefunden habe.

„Himmel, Arsch und Zwirn, so ne Scheiße!“

„Sperrfeuer!“

Wildes Durcheinander-Gefluche, gebrüllte Verzweiflung, hoffnungsloses Befehlsgehabe!

Ich beginne zu hyperventilieren. Bekomme kaum noch Luft, hechel nur meinen Mund trocken. „Stellungswechsel!“, wird gebrüllt. Ich vernehme es wie durch eine Glasglocke.

„Los! Weg hier“, erklingt die gedämpfte Stimme erneut und geht augenblicklich in einer Feuersalve unter. Ich luge kurz über den Stamm, sehe nur schwarzen Rauch, zwischen dem es andauernd aufblitzt. Auf allen Vieren krieche ich dieser basstonen Stimme entgegen, die ich zuvor vernommen habe und mich wie magisch zu sich hinlockt. Es sind nur Umrisse zu erkennen, keine Gesichter, keine Körper, nur Umrisse, die sich für meine Augen viel zu schnell bewegen.

Langsam schärfen sich meine Klüsen wieder und ich erkenne Heinz, der hinter einem Maschinengewehr kauert und wie dem Wahn verfallen verbissen damit feuert. Ein mir bis dahin Unbekannter liegt mit ihm in der Stellung und feuert ebenfalls mit seinem Karabiner. Heinz ist es aber nicht gewesen, der gerade eben noch herum gebrüllt hat. Wer dann? Flusen im Kopf! Dieses Rätsel nimmt meinen Kopf in Beschlag, schützt mich vor dem Durchdrehen.

Das Feindfeuer nimmt immer mehr zu. Drückt uns nieder und es wird höchste Zeit, auch aus dieser Stellung zu verschwinden. Heinz feuert, was das MG hergibt, er stemmt sich mit aller Kraft dagegen, damit ihm das ratternde Ding nicht aus den Händen gleitet. „Harry, los, Rohrwechsel, schnell!“ Das Ersatzrohr liegt in Griffweite. Das heiße Rohr rutscht raus und rollt sich dampfend zu mir runter. Das Ersatzrohr reiche ich Heinz. Der platziert es in Sekundenschnelle geschickt, als hätte er die letzten Jahre nie etwas anderes getan. „Was zum Teufel?“

„Wir müssen den Lauf kühl halten, sonst überhitzt das Rohr hier auch gleich wieder! Los, Harry, schnell! Nimm deine Feldflasche und kipp da was rüber, wenn ich es dir sage!“ Ich schraube die Feldflasche auf, kippe mit zitternder Hand das Wasser übers Rohr. „Jetzt doch nicht“, zischt mich Heinz an. Das Maschinengewehr spuckt seine totbringenden Kugeln ins Gelände und ich kann diesen Anblick einfach nicht in mein Hirn bekommen. „Gurtwechsel! Neue Munition, in der Kiste hinter mir, los!“, brüllt Heinz. So schnell ich kann reagiere ich. Die Motorik funktioniert noch. Jedoch agiere ich wie in Trance. Erstaunlich, was der Körper im Stande ist zu leisten, trotz vollgeschissener Hosen.

Die erwähnte Munitionskiste liegt umgekippt in einer Bodensenke. Aus dieser quillt der Geschossgurt, der das Bild in mir erweckt, er wäre eine Schlange, die sich klammheimlich davon zu schleichen sucht. Ich nehme den Gurt, schmeiße mich samt diesem neben Heinz nieder und wir beginnen damit, die Spritze wieder feuerbereit zu machen.

Kugeln streuen über unsere Köpfe, klacken hinter uns ins Erdreich. Heinz verlagert das Feuer, streut nun den Bereich aus, aus dem uns das meiste Feuer entgegen rasselt. Was war passiert? Was ist denn aus meinem Freund, dem Heinz geworden? So wie er jetzt hinter dem Maschinengewehr auf den Feind ballert, kann ich es nicht glauben, dass der mein alter Freund aus Kindertagen sein soll?

Vor uns sackt der Feind einer nach dem anderen nieder. Solange das Maschinengewehr funktioniert, kann scheinbar keiner an uns ran. Ich befürchte aber, dass uns das Glück nicht mehr lange hold sein wird.

„Heinz, lass uns doch endlich hier verschwinden! Heinz? Mach doch schon, Mensch!“ Nix!

Der feuert nur stoisch weiter.

Ein gewaltiger Stoß reißt uns nach hinten. Erde rieselt auf unsere Gesichter. Da war es wieder, das Klingeln in den Ohren. Ich rappel mich auf und finde den Soldaten, der mit uns in der Stellung lag, auf seinem Rücken liegend. Ich hatte den völlig vergessen. Der war ja auch noch da.

„Mist!“ Der zappelt nur noch und röchelt, vielleicht noch für ein paar Sekunden? „Was passiert hier?“, brülle ich, schockiert in diese Szenerie aus unglaublich irrsinnigem Wahnsinn! „Der stirbt! Heinz, der kratzt ab!“, schreie ich wie bekloppt geworden! „Heinz!?“

„Ich bin unversehrt, Harry!“ Ich sehe zur Seite, sehe, wie Heinz das zerstörte Geschütz schockiert begafft. Sein Kopfschütteln verheißt nichts Gutes. Durchgedreht? Wieder schlägt eine Granate ein, etwa zehn Meter neben uns, begleitet von Gewehrfeuer, das uns aufs Korn nimmt. Wir werfen uns instinktiv flach auf den Boden, ganze Chöre von Geschosssalven zischen über uns hinweg.

„Harry, nimm deine Stabgranate raus! Wenn ich ‘jetzt’ sage, machst du sie scharf, dann auf Drei, verstanden?“, brüllt Heinz und versucht dabei, stark zu klingen.

„Bist du verrückt?“, entgegne ich verstört.

„Jetzt mach schon, Harry! Bleibt uns doch nix über! Einen guten Wurf, dann Rumms und ab durch die Mitte“, fügt Heinz hinzu und will dabei komisch zu wirken. Das jedoch war mein Resort. Also gut! Ein „Einverstanden“ quäle ich mir ab. Behutsam versuche ich die bei jeder Bewegung störende Granate aus meinem Gürtel herauszuziehen, drehe mich, ohne höher als nötig vom Boden aufzukommen und presse sie fest auf meine Brust. Sachte drehe ich den Stift heraus.

„Bist du soweit?“, will Heinz wissen und laviert verstohlen nach rechts. Nach einem kurzen Moment fragt Heinz nochmals: „Bist du soweit?“. Seine Stimme zittert dabei, als würde sie auf einem wild bespielten Piano hin und her hüpfen. Ich aber bringe keinen Ton heraus. Stattdessen klopfe ich mir dreimal auf meinen Helm. Jetzt aber weg mit der Ladung! Mit einem Satz springt Heinz auf und schleudert seine Stabgranate weit von sich weg. Ich bin nicht so schnell, klebe immer noch am Boden.

„Mensch, Harry, komm hoch“, entsetzt sich Heinz und zieht mich mit seinen riesigen Händen hoch, als wäre ich nur eine Stoffpuppe. Weit von mir im hohen Bogen werfe ich die Stabgranate. Soweit es mir eben möglich ist.

Die Granate von Heinz zerplatzt. Danach auch meine. Man hört nur ein Rummsen. Ein paar erwischt? Verfehlt? Wurscht!

„Los! Weg hier!“, rufe ich und renne, was meine Beine hergeben. Es besteht aber die Gefahr, in die falsche Richtung zu rennen, denn man wird leicht zur Zielscheibe der eigenen Kameraden in diesem Durcheinander. Eine weitere Schützenlinie soll nicht weit von uns liegen, die steuern wir jetzt an. Laut schreiend sprinten wir auf sie zu, ihre Gesichter leuchten zwischen all dem Dreck blass durch die provisorische Tarnung. „Nicht schießen, nicht schießen!“ Wir brüllen immer lauter, hoffen nicht von unseren Kameraden durchlöchert zu werden.

„Waffen runter!“, höre ich eine mir bekannte Stimme schreien. Dann haben wir es geschafft, vorerst. Atemlos klatschen wir auf den Waldboden, keuchen, husten, japsen und versuchen uns irgendwie zu sammeln.

„Der ... der ... der Russe ist direkt hinter uns“, stottert Heinz. Ich erkenne die gebogene Visage von Unterscharführer Meinele. Der beugt sich über uns, glotzt uns mit seinen Schweineaugen an und will wissen, was mit den anderen geschehen ist. Diese Frage kann weder Heinz noch ich beantworten. Wir schütteln nur unsere Köppe und stammeln irgendwas zusammen, woran wir uns zu erinnern glauben. Der Unterscharführer winkt nur nervös ab. Meinele hat ohnehin keine Zeit mehr, die Antwort auf seine Frage zu finden, denn der Feind lässt nicht locker.

Wieder kracht eine Granate dicht neben uns nieder. Wir suchen Deckung, quetschen uns zwischen die Kameraden, die scheinbar planlos um sich ballern. Wir sind verloren! Aus! Vorbei! Adieu! Ohne unsere Waffen können wir nur so daliegen und hoffen, dass es schnell vorbei ist.

Kurze Zeit später aber ebbt mit einmal das Gefecht abrupt ab. Feuerpause? Ist dem Feind der Saft ausgegangen? Augenblicke später stakst Meinele noch mal auf uns zu. Was will der denn? Achselzucken!