Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Murmann Publishers GmbH

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

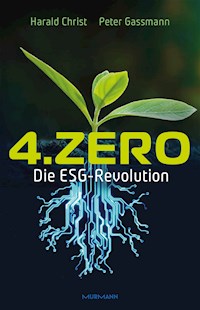

ESG-Kriterien bestimmen das politische und wirtschaftliche Handeln. Als Industrienation und exportabhängige Volkswirtschaft will Deutschland seine starke Position auch unter neuen Bedingungen besetzen und Zukunftschancen nutzen. Dies kann nur gelingen, wenn die bisher weitgehend unabhängig voneinander betriebenen Veränderungen der Digitalen und der Nachhaltigkeitstransformation als Teil der Unternehmensstrategie integriert werden. Nachhaltigkeit muss als Priorität in Purpose und Strategie verankert werden. Die Welt der Daten und ihrer intelligenten Nutzung hilft dabei, macht Optionen, Aktionen und Wirkungen transparent. Digitalisierung ist der Revolutionskatalysator für die effiziente, klimaneutrale, sinn- und wertstiftende Wirtschaft der Zukunft. Gemeinsam mit namhaften Co-Autoren, Impulsgebern und Gesprächspartnern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zeichnen die Autoren einen ebenso strategischen wie pragmatischen, zugleich herausfordernden und optimistischen Weg zum Ziel und verknüpfen dabei verantwortungsvolle Rahmen - mit beispielhafter Umsetzung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Harald Christ | Peter Gassmann

4.ZERO

Die ESG-Revolution

Inhalt

VORWORT

von Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr

4.ZERO: WIE DEUTSCHLAND ZUM DIGITAL-NACHHALTIGEN VORREITER WIRD

01

DIE 4.ZERO-TRANSFORMATION: EINE AUFGABE VON NATIONALER BEDEUTUNG

Der gesamte Kapitalmarkt ist gefragt

Theodor Weimer, Deutsche Börse AG, über Deutschlands Nachholbedarf

Der Sand muss schnell raus aus dem Getriebe

Liane Buchholz, Sparkassenverband Westfalen-Lippe, erklärt, welche Finanzhebel nötig sind.

Die unsichtbare Hand des Marktes wird grün

Norbert Winkeljohann, Bayer AG, rät Aufsichtsräten, die ESG-Performance mitzubestimmen.

Die Finanzwirtschaft steht mehr in der Pflicht als andere

Michael Diederich, HypoVereinsbank, über die Notwendigkeit von »Green Banking«

02

CHANCEN UND RISIKEN: WIE DIE DIGITALISIERUNG ZUR NACHHALTIGKEIT BEITRÄGT

Wer Bescheid weiß, braucht nicht zu vertrauen

Bettina Uhlich, Evonik, erklärt, warum die Blockchain eine revolutionäre Technologie ist.

Wir brauchen »Technology with a Purpose«

Georg Kell, Arabesque, arbeitet daran, ESG-Ratings mit Künstlicher Intelligenz transparenter zu machen.

Nachhaltigkeit ist die größte Chance unserer Zeit

Christian Klein, SAP, ist überzeugt, dass sich die Krisen unserer Zeit mit Technologien lösen lassen.

Wir haben einen völlig unterentwickelten Kapitalmarkt

TV-Wirtschaftsjournalistin Anja Kohl erklärt, was bei der Finanzierung der Transformation falsch läuft.

03

IM SPANNUNGSFELD DER ZERREISSPROBEN: WIE WANDEL GELINGT

Digitalisierung ist ein Baustoff der Zukunft

Rolf Buch, Vonovia, erläutert, warum der Immobiliensektor innovativer werden muss, um seine Klimaziele zu erfüllen.

Digitale Resilienz ist ein richtig großes Thema geworden

Stephan Rammler, IZT Berlin, über anfällige Lieferketten, Cyberangriffe und die Automobilindustrie

Wir sind keine Gegenpartei, sondern Partner der Gemeinden

Yolanda Schmidtke, DLE Group, erklärt, wie ESG-Kriterien die Entwicklung von Grundstücken beeinflussen.

04

KREISLÄUFE SCHLIESSEN: WARUM MAN DATEN UND ROHSTOFFE WIEDERVERWENDEN MUSS

Produktdesigner sollten den gesamten Lebenszyklus im Blick haben

Roland Harings, Aurubis, erklärt, warum mehr Metalle wiederverwendet werden sollten.

Abfälle sind Wertstoffe am falschen Ort

Thomas Kyriakis, PreZero, verknüpft beim Recycling Digitalisierung und Dekarbonisierung.

Ab Stufe drei wissen Firmen nicht mehr,woher ihre Materialien stammen

Nathan Williams, Minespider, deckt Nachhaltigkeitsrisiken in Lieferketten auf.

Unternehmen sollten Data Stewards einstellen

Stefaan Verhulst, New York University, über die wachsende öffentliche Nachfrage nach firmeneigenen Daten.

Nachwort

Über die Autoren

Danksagung

VORWORT

Mehr Fortschritt wagen – das ist das Leitmotiv der neuen Bundesregierung. Und klar ist: Fortschritt geht nur digital. Das gilt für so ziemlich alle Bereiche. Mithilfe der Digitalisierung können wir unseren Alltag erleichtern – unser Arbeitsleben, unsere Mobilität. Wir können die Pandemie effektiver bekämpfen, unsere Infrastruktur besser planen, bauen und effizienter nutzen. Wir können den sozialen Zusammenhalt stärken, indem wir Teilhabe erleichtern. Digitalisierung ist ein Booster für unsere Wirtschaft.

Vor allem aber – und damit sind wir bei einem der ganz großen Ziele dieser Bundesregierung – können wir uns durch Digitalisierung deutlich schneller nachhaltig aufstellen und klimaneutral werden, denn fast alles läuft effizienter, kürzer, ressourcenschonender ab. Das gilt im Privaten genauso wie in der Verwaltung, Industrie und Wirtschaft. Es ist hoch spannend zu sehen, wie vielfältig und einfallsreich Digitalisierung dazu beitragen kann, dass wir nachhaltiger leben und wirtschaften. Deshalb habe ich auch sofort zugesagt, als ich um ein Vorwort für dieses Buch gebeten wurde. Hier kommen Unternehmenschefinnen, Konzernlenker, Expertinnen und Experten zu Wort, die erkannt haben: Nachhaltigkeit und Digitalisierung – die beiden Themen gehören zusammen.

Dieser Gedanke steht auch hinter dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Wir müssen schnellstmöglich klimaneutral werden, und die Digitalisierung wird uns dabei helfen. Sie ist ein ressortübergreifendes Querschnittsthema, das enorm dazu beitragen kann, die vor uns liegenden umwelt- und klimapolitischen Herausforderungen zu bewältigen. Als neues »Digitalministerium« nehmen mein Haus und ich diese Aufgabe sehr ernst, was sich auch an der Stärkung der Digitalabteilungen zeigt.

Wir werden damit der Taktgeber der Digitalpolitik der Bundesregierung sein und im Ressortkreis immer wieder die Frage stellen, wie wir durch digitale Lösungen das Leben jedes Einzelnen und jeder Einzelnen einfacher und nachhaltiger gestalten und den Wirtschaftsstandort Deutschland klimaneutral aufstellen können. Sprich: Wie können wir die Digitalisierung auf Anwendungsseite nutzen, um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten?

5G, KI und Open Data: Technologien ganzheitlich einsetzen

Ein entscheidender Schlüssel dafür sind Daten. Mit ihrer Hilfe können wir Abläufe optimieren sowie für Wirtschaft und Verbraucher ganz neue Anwendungsmöglichkeiten und Geschäftsmodelle schaffen. Um ein paar Beispiele aus meinem Geschäftsbereich zu nehmen: Wir können Verkehrsträger vernetzen, Routen effizient planen, Leerfahrten vermeiden, Straßen entlasten, Ressourcen schonen, Energie sparen und autonom fahren. Wenn wir Mobilitäts-, Geo- und Wetterdaten erheben, nutzen und vernetzen, bietet das enorme Innovations- und Wertschöpfungspotenziale für das Verkehrssystem der Zukunft. Damit wird der Verkehrssektor einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten können.

Unser datenbasiertes Förderprogramm mFUND zum Beispiel unterstützt die Entwicklung digitaler Geschäftsideen und Dateninnovationen für eine moderne Mobilität. Open Data, also die Idee, Daten öffentlich für jedermann frei verfügbar und nutzbar zu machen, spielt bei der Umsetzung eine zentrale Rolle. Mit der Open-Data-Plattform mCLOUD stellt das Ministerium für Digitales und Verkehr zudem bereits umfangreiche Mobilitäts-, Verkehrs-, Klima-, Hydrografie- und Wetterdatensätze seines Geschäftsbereichs und weiterer Anbieter kostenfrei zur Verfügung. Noch in diesem Sommer wird die mCLOUD durch eine neue, noch leistungsstärkere Datenplattform, die Mobilithek, ersetzt. Parallel dazu hat die Bundesregierung gemeinsam mit der Wirtschaft das Mobility Data Space aufgebaut: einen Datenraum für den freiwilligen, sicheren und souveränen Austausch von Mobilitätsdaten. Diesen Datenraum werden wir weiterentwickeln. Erste Anwendungen sind bereits gestartet, zum Beispiel ein Projekt, bei dem sich vernetzte Fahrzeuge in Echtzeit gegenseitig vor Gefahren, wie Eis und Schnee, warnen.

Wenn in Zukunft auch noch Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbieter ihre Echtzeitdaten unter fairen Bedingungen bereitstellen, entsteht ein Datenschatz, der sehr effektiv dazu beitragen kann, unser Leben und Arbeiten nachhaltiger zu gestalten. Damit erleichtern wir den Umstieg von einem Verkehrsmittel auf das andere, also zum Beispiel vom Bus aufs Leihrad oder von der Bahn auf das Carsharing-Auto. Gleichzeitig fördern wir damit, dass innovative Mobilitätslösungen und ganz neue digitale Angebote entwickelt werden, die individuell auf die vielen unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse in unserem Land zugeschnitten sind. All das kann die Abhängigkeit vom eigenen Auto deutlich reduzieren – und die Zahl der Fahrzeuge auf unseren Straßen, die mit nur einer einzigen Person unterwegs sind.

Daten sind die Grundlage. Wer aber im globalen Wettbewerb führen will, muss in der Lage sein, auch Zukunftstechnologien, wie Künstliche Intelligenz, die Distributed Ledger Technologie oder die Quantentechnologie, einzusetzen. Unser 5G-Innovationsprogramm setzt wichtige Nachfrageimpulse für den Ausbau und die Entwicklung von konkreten 5G-Anwendungen. Die geförderten Projekte zeigen auf, wie zum Beispiel mit 5G die medizinische Versorgung auf dem Land verbessert, der Schulweg von Kindern sicherer oder Logistik- und Produktionsprozesse effizienter werden können.

Nachhaltige Digitalisierung darf nicht an der Landesgrenze enden

Die Beispiele zeigen: Digitalisierung und Nachhaltigkeit betreffen viele Wirtschafts- und Lebensbereiche – und damit auch viele Ministerien. Um einen ganzheitlichen Ansatz zu schaffen, führen wir daher in einer ressortübergreifenden Digitalstrategie die digitalpolitischen Schwerpunkte aller Ministerien zusammen. Zudem kümmern wir uns mit einer umfassenden Gigabitstrategie um den notwendigen Ausbau unserer digitalen Infrastrukturen. Das heißt: Glasfaser bis ins Haus und neuester Mobilfunkstandard überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind. Dabei wird ein eigens geschaffenes »Referat für Digitalisierung und Nachhaltigkeit« Impulse setzen, sodass Nachhaltigkeit von vornherein mitbedacht wird. Denn bei allen Chancen, die die Digitalisierung bietet, darf ein Aspekt nicht aus dem Blick geraten: Digitalisierung muss auch selbst nachhaltig sein. Leistungsfähige Infrastrukturen, Rechenzentren und Endgeräte verbrauchen Energie und Ressourcen. Daher müssen wir darauf achten, dass sie bedarfsorientiert und ressourcenschonend geplant, errichtet und betrieben werden.

Weil Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht an Ländergrenzen enden, haben wir das Thema im Rahmen der diesjährigen G7-Präsidentschaft zum Schwerpunktthema des Digitalministertreffens gemacht. In einer arbeitsteiligen Weltwirtschaft sind zum Beispiel Kreislaufwirtschaftsansätze für elektronische Komponenten nur in internationaler Kooperation umzusetzen. Dafür brauchen wir ausgewogene Rahmenbedingungen, die eine nachhaltige Digitalisierung beschleunigen, Innovationen und gezielte Investitionen anreizen und dazu beitragen, klima- und umweltpolitische Herausforderungen zu bewältigen.

All das zeigt: Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind untrennbar miteinander verbunden. Wir müssen sie zusammen denken und zusammen lösen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und für beides gilt: Wer bei diesen Themen im globalen Wettbewerb vorn liegt, dem gehört die Zukunft.

Ich danke den Autoren und allen Interviewpartnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik dafür, dass sie diese wichtigen Themen aufgreifen und zeigen, wie nachhaltige Digitalisierung möglich ist. Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine anregende Lektüre dieses Buches.

Dr. Volker Wissing, MdB

Bundesminister für Digitales und Verkehr

4.ZERO: WIE DEUTSCHLAND ZUM DIGITAL-NACHHALTIGEN VORREITER WIRD

Zwei Wochen lang wurde diskutiert und verhandelt, und am Ende meldeten sich natürlich auch Stimmen zu Wort, die bemängelten, dass die Vereinbarungen mal wieder nicht ausreichen würden. Dass sie enttäuscht seien von den Ankündigungen und dass es mehr Anstrengungen bedürfe, um eine tatsächliche Kehrtwende hinzubekommen.

Und doch war etwas anders bei der 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow. Wer vor Ort war im November 2021, konnte den Eindruck bekommen, dass die zahlreich angereisten Vorstände und Manager die Veranstaltung zu einem Business-Treffen umfunktioniert hatten. Verglichen mit den zurückliegenden Veranstaltungen waren die Vertreter der Wirtschaft diesmal gewillt, tatsächliche Veränderungen herbeizuführen.

Fluglinien kündigten an, künftig synthetische Kraftstoffe einzusetzen. Reeder sagten zu, ihre Schiffe mit Wasserstoffantrieben auszurüsten, auch wenn das mehr Geld kosten wird. Automobilhersteller und deren Zulieferer ließen durchblicken, dass sie davon ausgehen, künftige Modelle ihren Kunden nur anbieten zu können, wenn bei ihrer Fertigung und Nutzung auch Klimaziele berücksichtigt werden und nicht mehr nur die Motorisierung.

Positiv war auch das Bekenntnis zu und die Vereinbarung von Kooperationen. In der von der US-Regierung und dem Weltwirtschaftsforum initiierten »First Mover Coalition« schlossen sich mehr als 25 Konzerne zusammen, um ihre Bereitschaft zu dokumentieren, klimafreundliche Technologien kaufen zu wollen; der häufig langwierige Aufbau neuer, nachhaltiger Märkte soll so beschleunigt werden.1 Mark Carney, der Vorsitzende der Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ), vermeldete, dass sich mehr als 450 Finanzunternehmen aus 45 Staaten verpflichtet haben, die Vermögensverwaltung von insgesamt 130 Billionen US-Dollar an dem Net-Zero-Ziel auszurichten.2 Anfang des Jahres 2021 betrug die Summe gerade mal fünf Billionen US-Dollar. In einer anderen Allianz sagten rund 30 Staaten, Städte und Unternehmen gemeinsam zu, ihre Mobilität bis spätestens 2040 auf emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen.

Wir – Harald Christ und Peter Gassmann – beobachten diese Entwicklungen genau. Seit Jahren verfolgen wir als Unternehmer und Berater aus der Nähe, wie immer mehr Firmen ihre Rolle und Aufgabe in der Gesellschaft neu definieren und ihren internen Wandel in die Wege leiten. Den meisten Wirtschaftsführern, mit denen wir sprechen, ist die Verantwortung ihrer Generation bewusst. Sie wissen, dass die Chancen auf das Gelingen der fundamentalen Weichenstellung noch groß sind, sie aber rapide sinken, wenn es ihnen nicht gelingt, den Shift zu vollziehen: Selbst wenn alle in Glasgow angekündigten Pläne eingehalten würden, liefe es laut der International Energy Agency (IAE) auf eine Erwärmung um 1,8 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 hinaus; läuft bei der Umsetzung irgendwas schief, landen wir bei 2,5 oder mehr Grad.3 Die Folge: Die Generationen, die in zehn, zwanzig Jahren an den entscheidenden Positionen in Unternehmen, Verbänden, Organisationen und der Politik sitzen, würden sich in einer völlig veränderten Welt, konfrontiert mit unabsehbaren Folgen für die Menschheit wiederfinden.

Der Druck, jetzt zu handeln, wächst auf allen Seiten. Die Faktoren, die den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft treiben, sind vielfältig geworden. Da sind zum einen verschärfte Regulierungen. Die Bundesregierung hat festgeschrieben, die bundesweiten Treibhausgase bis 2030 um mindestens 65 Prozent zu reduzieren, bis 2040 sollen es mindestens 88 Prozent sein; als Basisjahr gilt 1990. Die Treibhausgasneutralität ist für spätestens 2045 angestrebt.4 Dann darf nur noch so viel Kohlendioxid emittiert werden wie Bäume, Moore und andere Senken aufnehmen können. Für Europa hat sich die EU-Kommission in ihrem »Green Deal« verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein. Ein wichtiges Zwischenziel soll 2030 erreicht werden: Bis dahin müssen die Treibhausgase um 55 Prozent gegenüber 1990 verringert werden.5

Dabei helfen soll insbesondere die sogenannte Taxonomie, eine Art Siegel-Katalog der EU-Kommission. Dieser bewertet, wenn er einmal fertiggestellt ist, eine große Zahl von wirtschaftlichen Tätigkeiten detailliert danach, ob sie nachhaltig sind oder nicht. Definiert wird fast alles, von der alltäglichen Dienstleistung eines Malermeisters bis zur Fertigung von Stahl in der Großindustrie. Was ist schädlich, was ist verträglich für Klima und Umwelt? Die Beantwortung dieser Fragen soll vor allem Investoren dienen, um künftig erkennen zu können, ob ihr Geld zukunftsfördernd angelegt ist – die Dekarbonisierung lässt sich schließlich nur bewältigen, wenn es gelingt, die bisherigen Geldströme in die »richtigen« Technologien und Maßnahmen umzuleiten.

Die Treiber der Transformation

Auf Veränderungen drängen auch die Mitarbeiter von Unternehmen und der Nachwuchs. Anders als vorige Generationen verlangen Hochschulabsolventen und Auszubildene heute, dass nicht nur sie sich auf eine Stelle bewerben, sondern dass auch Firmen explizit darlegen, warum man bei ihnen einsteigen sollte und wie sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Einmal jährlich wiederkehrende Aktionen, wie das Streichen einer Wand im Kindergarten, reichen dafür längst nicht mehr aus – es geht ihnen darum, dass ihr beruflicher Alltag nicht im Gegensatz steht zu der Welt, in der sie sich nach Feierabend und am Wochenende bewegen. Wer zeigen kann, dass seine Produkte und Dienstleistungen relevant für die nachhaltige Transformation sind, steht höher im Kurs als Vertreter fossiler Branchen.

Das gleiche gilt für Kunden. Weil sie zunehmend merken, dass auch ihr Konsum der Umwelt schadet, suchen sie nach Orientierung und Alternativen. Unternehmen, die glaubwürdig belegen können, dass sie ernsthaft bemüht sind, den neuen Anforderungen gerecht zu werden und ihren Kunden Lösungen an die Hand zu geben, werden mittel- und langfristig besser abschneiden.

Während sich dieser Wandel eher leise vollzieht – an der Ladenkasse – haben sich in den letzten Jahren zusätzlich lautstarke Organisationen Gehör verschafft, im Netz, in den etablierten Medien und auf der Straße. Aktivisten, Nichtregierungsorganisationen und allen voran der Bewegung Fridays for Future ist das gelungen. Sie fordern schnelleres, entschiedeneres Handeln, berufen sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse und ziehen im Zweifel – zusammen mit anderen NGOs – bis vors Bundesverfassungsgericht. Dieses gab den Demonstranten bei ihrer Klage hinsichtlich der mangelnden Generationengerechtigkeit im Frühjahr 2021 prompt Recht: Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung musste daraufhin nachgebessert und konkretisiert werden.6

Gerichte, die den Klimakurs mitbestimmen, bilden einen weiteren Treiber der Transformation, wie sich abzeichnet. Denn nur wenige Tage nach dem Urteil in Karlsruhe erklärte das Bezirksgericht in Den Haag, dass der Öl-Konzern Shell seine Emissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 senken muss. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, Shell kündigte an, die Entscheidung anzufechten.7 Bemerkenswert war sie trotzdem. Sie deutet nämlich darauf hin, dass Unternehmen ihre externen Kosten noch umfangreicher als bisher internalisieren und die negativen Folgen ihrer Geschäftsmodelle deutlicher reduzieren müssen. Bislang wurden einzelne Akteure nicht für ihren Ausstoß von Treibhausgasen, die global wirken, zur Rechenschaft gezogen. Jetzt scheinen Gerichte aber einen Ausgleich auf internationaler Ebene suchen zu wollen. Sie beginnen, einen direkten Zusammenhang zwischen Indigenen in Südamerika, deren Lebensbedingungen sich durch den Klimawandel verschlechtern, und dem Handeln von Industriekonzernen herzustellen. In den juristischen Fokus geraten jetzt auch die sogenannten »Scope 3-Emissionen«, die indirekt entstehen, beispielweise bei der Verwendung eines gekauften Produkts durch die Endverbraucher.

ESG-Verantwortliche in Unternehmen müssen diese Entwicklungen im Blick behalten. Eingeführt wurde das ESG-Konzept von den Vereinten Nationen 2004 in dem Bericht Who Cares Wins8. Die Autoren empfahlen Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle kritisch und nach verschiedenen Risiken zu durchleuchten. Wie steht es um den CO2-Fußabdruck (Environmental), die Frauenquote in Führungspositionen (Social) und die Antikorruptionsregeln (Governance)? Wer Fragen wie diese ehrlich analysiert, offenlegt, sich ambitionierte Ziele setzt und diese kontinuierlich verfolgt, wandelt sich zu einem zukunftsfähigen Unternehmen.

ESG bedeutet, langfristig und ganzheitlich zu agieren

Heute ist das ESG-Modell ein integraler Bestandteil jeder Geschäftsstrategie – oder wird es, sofern es noch nicht geschehen ist. Darüber sind sich Unternehmenslenker mittlerweile weitgehend einig. Diskutiert wird in der Regel nur das »Wie«. Manche Unternehmen zögern mit der Umsetzung – aus kurzfristigen finanziellen Erwägungen oder weil sie wissen, dass es um nicht weniger als eine ganzheitliche Transformation geht. Diese zu bewerkstelligen, ist eine enorme Herausforderung. Wer sie annimmt, beginnt sein Geschäftsmodell robuster zu machen. Ziel jedes unternehmerischen Handelns sollte ohnehin nicht nur der kurzfristige Profit sein, sondern ein langfristiger Pfad, der von Werten geleitet ist. Dieser ganzheitliche Ansatz, der aus E, S und G besteht, ist wichtig – auch wenn es uns in diesem Buch primär um das Klima und die Entwicklung hin zur Klimaneutralität geht.

Anleger nutzen die ESG-Kriterien zunehmend, um Assets zu bewerten und Risiken früh zu erkennen, wie der Global Investor Survey 2021 von PwC ergab.9 Mehr als 75 Prozent der befragten Investoren beziehen ESG-Risiken explizit in ihre Entscheidungen mit ein. Und fast die Hälfte erwägt Desinvestitionen, sollte ein Unternehmen seine ESG-Verpflichtungen aus ihrer Sicht nicht oder nicht ausreichend erfüllen. Klimarisiken sind Investmentrisiken, darauf wies auch Larry Fink hin, Vorstandschef der US-amerikanischen Investmentgesellschaft BlackRock. In seinem Anfang 2022 verschickten »Letter to CEOs« schrieb er gar von einer »tektonischen Kapitalverschiebung hin zu nachhaltigen Anlagen«. Zu Recht: Das Vermögen nachhaltiger Fonds macht weltweit bereits rund vier Billionen US-Dollar aus. Alleine in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben institutionelle Investoren ihre ESG-Investments zwischen 2017 und 2019 von 176 auf 576 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Diese Dynamik wird sich beschleunigen. Strategy& schätzt, dass ESG-Anlagen schon im Jahr 2024 die Mehrheit des Asset-Volumens im deutschsprachigen Raum bilden werden. Auch die Banken schwenken auf den neuen Kurs ein. Die europäische Aufsichtsbehörde EBA drängt darauf, dass Geldhäuser über ihre ESG-Risiken berichten und ihren Anteil an ökologisch nachhaltigen Krediten in einer neuen Kennzahl ausweisen. Dieser Green Asset Ratio (GAR) bemisst sich an der EU-Taxonomie und wird die Kreditvergabe künftig stark beeinflussen. Wer also künftig eine stringente Nachhaltigkeitsstrategie vorweisen kann, wird einen besseren Zugang zu Finanzierungen bekommen, sowohl beim Eigen- als auch beim Fremdkapital.

Die Kapitalmärkte benötigen eine evidenzbasierte, konsistente und vergleichbare Offenlegung, um den Aktionären einen langfristigen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig die Zukunft unserer Menschheit und unseres Planeten zu sichern.

In einer zunehmend komplexen Offenlegungslandschaft haben Unternehmen und Investoren weltweit Vereinfachung und Klarheit gefordert.

Zu diesem Zweck erhielt die IFRS Foundation die Unterstützung zahlreicher Interessengruppen für ihren Vorschlag, durch einen neuen internationalen Ausschuss für Nachhaltigkeitsstandards (International Sustainability Standards Board – ISSB) eine globale Grundlage für qualitativ hochwertige Standards zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen zu schaffen, um den Informationsbedarf der Anleger zu decken. Mit einem Büro in Frankfurt am Main wird Deutschland bei der Umsetzung des künftigen Rechnungslegung Standards daher eine führende Rolle einnehmen.

Es gilt eine Verknüpfung von Finanzberichterstattung und Nachhaltigkeitsinformationen zu erarbeiten. Die ISSB-Standards werden allgemeine (zum Beispiel Governance), thematische (zum Beispiel Klima) und branchenspezifische Anforderungen enthalten. Diese SASB-Standards werden den Ausgangspunkt für die branchenspezifischen Anforderungen des ISSB bilden.

Andererseits erfahren die heutigen Vorstände, Geschäftsführerinnen und Firmenlenker auch ganz konkret, wie groß die Herausforderung ist, konsequent nachhaltig zu agieren, und wie anspruchsvoll es ist, die Interessen verschiedenster Gruppen und Zeitdimensionen in Einklang zu bringen. Es ist wichtig, das übergeordnete Ziel – das »E« in ESG – angesichts der vielen kleinteiligen Fragen und Hürden, die auf dem Weg beantwortet und genommen werden müssen, nicht aus den Augen zu verlieren. Die primäre Aufgabe muss lauten, das Net-Zero-Ziel zu erreichen und die Erderwärmung zu bremsen.

Dieses Ziel kann nur in Verbindung mit einer Weiterführung der Digitalisierung gesehen werden. Weil sie Unternehmen ebenfalls vollständig durchdringt, fiel es vielen Entscheidungsträgern in der Vergangenheit schwer, den richtigen Startpunkt und die richtigen Hebel für eine umfassende Digitalisierung zu finden. In der Folge verloren sich manche Firmen in Einzelprojekten – das darf bei der Nachhaltigkeitstransformation nicht passieren. Zugleich kann Deutschland sein Know-how aus der Industrie 4.0 nutzen und darauf aufbauen. Der Begriff wurde in Deutschland vor etwa zehn Jahren geprägt. Gemeint ist damit die Verknüpfung der Digitalisierung mit der Datenwelt der Industrie, also der physischen Welt. Analoge Fabriken wurden mit Sensoren ausgestattet und Roboter zu autonom handelnden Einheiten entwickelt, um die vertikalen und horizontalen Wertschöpfungsketten besser miteinander zu verzahnen, so das Ziel. Darin angelegt war auch der Gedanke, nachhaltiger wirtschaften zu können. Wer präzisere Daten über Nachfrage und Verbrauch hat, der kann seinen Materialeinsatz optimieren und Kreisläufe bilden, in denen im optimalen Fall kein Stoff verloren geht, sondern immer wieder neu eingesetzt wird. Das spart Kosten und schont die Umwelt. Allerdings beschränkte sich die Umsetzung dieses Gedankens in der Vergangenheit vor allem auf bisherige industrielle Geschäftsmodelle und Produkte. Das alleine wird jedoch nicht reichen, um die notwendige Dekarbonisierung bis 2045 zu erreichen.

Das Ziel: Nachhaltigkeit Made in Germany

Was es braucht, ist ein tiefgreifenderer Wandel über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, der einem klaren Fahrplan folgt. Mit diesem Buch wollen wir zeigen, dass für die Industrie eine große Chance darin liegt, die digitale Transformation mit der Klimafrage zu verknüpfen. Deutschland muss alle Technologien der Vierten Industriellen Revolution ideologiefrei auf den Prüfstand stellen und danach bewerten, ob sie uns auf den richtigen Klimapfad bringen und als Climate-Tech-Vorreiter etablieren können. Es sollte das Ziel sein, nicht nur die bisherige Wirtschaft emissionsfrei zu bekommen, sondern sie so umzubauen, dass die Emissionen zum Geschäftsmodell werden. Je stärker der Ausstoß durch Erfindungen Made in Germany sinkt, desto lukrativer für das jeweilige Unternehmen und den Standort Deutschland. Während der Vorsprung der US-amerikanischen und asiatischen Big-Tech-Konzerne bei der Digitalisierung kaum noch aufholbar ist, besteht hier eine tatsächliche Chance. Die deutsche Industrie sollte auf diesem Feld unseren Führungsanspruch definieren und die Verbindung zwischen unserem Ingenieurs- und Produktions-Know-how mit Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsfaktor machen. Wir nennen das: »4.Zero«. Aus der Verbindung von Industrie-4.0-Ansätzen mit klaren Net-Zero-Fahrplänen kann Deutschland mit 4.Zero eine Vorreiterrolle einnehmen – und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und unser Technologie- und Ingenieurs-Know-how in hervorragender Form verknüpfen.

Zugegeben: Leicht ist das nicht. Es gibt große Herausforderungen. Einige Industrien müssen zentrale Prozesse neu gestalten und zum Teil neu erfinden. Die Kosten werden enorm sein – wir gehen von mehreren hundert Milliarden Euro in den kommenden Jahren aus, die investiert werden müssen. Für jedes Unternehmen gilt es daher, die richtige Balance zu finden aus kurzfristiger Performance und langfristiger Ausrichtung. Die Regierung muss die richtigen Rahmen setzen und Anreize schaffen – nur durch eine koordinierte Steuerung wird es möglich sein, die spezifischen Maßnahmen miteinander zu verzahnen. Gelingt dieses Zusammenspiel aber, kann Deutschland eine historische Transformation vollziehen, für die andere Nationen weniger prädestiniert sind.

Beispiele für diesen neuen digitalen Climate-Tech-Sektor gibt es bereits. Start-ups analysieren mithilfe von Künstlicher Intelligenz Satellitenbilder und zeichnen Veränderungen in Wäldern nach – sie ermitteln, welche Baumbestände unter Trockenheit leiden, gefährdet für Waldbrände sind und drohen, in nächster Zeit krank und von Parasiten befallen zu werden. Offshore-Windkrafträder, die nur mit größerem Aufwand gewartet werden können, lassen sich fernüberwachen – die »Remote Maintenance« findet über Sensoren innerhalb der Anlage statt, die laufend Daten sammeln und zur Auswertung an die Zentrale zurückspielen. Bei der Energiewende spielen digitale Messsysteme und smarte Grids eine zentrale Rolle – sie sorgen dafür, dass die dezentral erzeugte Energie aus Sonnenkollektoren und Windrädern passgenau dorthin geleitet wird, wo Verbraucher sie gerade für ihre Waschmaschinen oder das Laden ihres E-Autos benötigen. Ohne Daten, die in Echtzeit erhoben werden, ließe sich die Verteilung weder bewältigen noch automatisieren. Die Verdrahtung des Haushalts findet auf einer größeren Ebene auch in Kommunen und Städten statt. Smart Cities statten Ampeln, Straßenlaternen und Parkhäuser mit Sensoren aus. Fahrer in der Umgebung erfahren so auf dem Display ihres Autos, wie viele freie Stellplätze zur Verfügung stehen und welches die schnellste Route ist bei einem Stau; die Verkehrsströme werden rund um die Uhr durchleuchtet.

Es entstehen auch neue Geschäftsmodelle. Immer mehr Start-ups bieten Firmen Software-Lösungen an, um die größten internen Quellen für Treibhausgasemissionen zu erkennen und zu managen. Sie ersetzen das händische Eintragen von Daten in Listen und Tabellenkalkulationen durch automatisierte Programme, die es auch ermöglichen, die relevanten Information anhand von Dashboards anschaulich zu visualisieren. Andere Anbieter übertragen diesen Ansatz auf die gesamte Lieferkette. Sie programmieren Cloud-Plattformen, die Daten von Zulieferern und beteiligten Fabriken bündeln und so einen Überblick geben, ob der Klimaschutz beachtet, die Menschenrechte gewahrt und das neue Lieferkettengesetz eingehalten werden.

Wieder andere Ideen sind noch in der technischen Entwicklung. Forscher arbeiten beispielsweise daran, Künstliche Intelligenz und Robotik für das Sortieren von Sperrmüll und Bauschutt einzusetzen. Via Bilderkennung sollen Computer lesen lernen, welche Materialien auf einer Baustelle anfallen oder im Recyclinghof abgeladen werden und sich für die Wiederverwendung eignen – Kranfahrer alleine können die enormen Schrottberge, die sich Jahr für Jahr auftürmen, nicht alleine bewältigen und in den Kreislaufprozess bringen.10 Ein anderes Vorhaben zielt darauf ab, Wetter- und Klimarisiken von Städten vorherzusagen, sodass diese sich präventiv gegen zu erwartende Belastungen durch Hitzewellen, Starkregen oder Stürme wappnen können. Kombiniert werden dazu Wettervorhersagen und Klimasimulationen, die die Bevölkerung, die Infrastruktur und natürliche Gegebenheiten miteinbeziehen.11

Bekannte Technologien nutzen, Innovationen entwickeln

Wie mühsam die Arbeit an Innovationen sein kann, zeigen die Versuche, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu saugen und langfristig zu speichern. In Island laufen erste Anlagen bereits. Mithilfe von Filtern fangen sie CO2 auf und bringen es tief unter die Erde, mehrere hundert Meter, wo es im Basaltgestein kristallisiert wird. In Norwegen plant man, die Emissionen künftig direkt dort abzufangen, wo sie entstehen – in Industrieprozessen, etwa bei der Erzeugung von Energie.12 Das Abfallprodukt soll dann flüssig gemacht und unter dem Meeresboden eingelagert werden. Befürworter verweisen darauf, dass Deutschland mit seinen bisherigen Plänen, Emissionen zu eliminieren, nicht ans Ziel kommen wird. Es werden – etwa in der Landwirtschaft oder bei der Stahl- und Zementherstellung – immer Treibhausgase anfallen. Deshalb sei es zwingend notwendig, bereits entstandenes Kohlendioxid wieder einzufangen. In Deutschland lehnen vor allem Naturschützer solche Experimente bislang aber ab. Sie verweisen darauf, dass die langfristigen Folgen des Eingriffs für die Umwelt ungeklar sind und dass die Anlagen sehr viel Energie verbrauchen. In den nordeuropäischen Staaten hingegen geht man offener an solche Entwicklungen heran und sieht in ihnen eine lohnenswerte Investition für die Zukunft.

Umstritten ist auch die Kernfusion. Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler, die Prozesse innerhalb der Sonne – Wasserstoff-Atomkerne verschmelzen millionenfach pro Sekunde miteinander in mehreren Schritten zu Heliumkernen – zu simulieren. Ließe sich das in einem irdischen Reaktor kontrollieren, verspräche das gigantische Mengen sauberer Energie: Ein Gramm Brennstoff – zum Einsatz kämen die Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium – brächten so viel Verbrennungswärme wie elf Tonnen Kohle. Davon sind die Forscher trotz intensiver Arbeit und großer Budgets allerdings noch sehr weit entfernt. Mehr noch: Ob die Kernfusion jemals einen Beitrag zu unserer Energieversorgung liefern wird, ist offen

Wahr ist aber auch etwas anderes. Die Kernfusion ist eine internationale Großkollaboration. 4800 Menschen aus ganz Europa waren bei dem letzten bemerkenswerten Erfolg kurz vor Weihnachten 2021, als im britischen Culham, südlich von Oxford, eine Leistung von 59 Megajoule erstmals über einen Zeitraum von fünf Sekunden gewonnen werden konnte, beteiligt.13 Vom Praktikanten bis zur Professorin reichte die Bandbreite der Aktiven, die beharrlich geblieben sind und weiter an der Verbesserung ihres letzten Versuchs arbeiten. Sie denken groß – und dieser Mut und Weitblick, den die Akteure bislang bewiesen haben, ist inspirierend. Davon braucht die Industrie in den kommenden Jahren noch mehr, vielleicht sogar so viel wie nie zuvor, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Wirtschaft. Denn die Transformation, die vollzogen werden muss, ist gewaltig. Nicht weniger als alles steht auf dem Prüfstand.

Viele Technologien, mit denen Deutschland sein Net-Zero-Ziel anstrebt, sind bereits bekannt. Benötigt werden demnach: mehr Windkraftparks und Solaranlagen auf freien Flächen und Hausdächern; Netze, die regnerativ erzeugte Energie klug quer durch die Republik verteilen; die Reduzierung des Individualverkehrs sowie die vollständige Elektrifizierung von Autos und Lastkraftwagen; eine kommerzielle Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff; den Ausbau des Schienennetzes, sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr; die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden und den ressourcenschonenden Bau neuer Häuser; die Inbetriebnahme zigtausender neuer E-Ladesäulen; den Austausch sämtlicher privater Öl- und Gasheizungen; Speicher, die Ökostrom über längere Zeiträume vorrätig halten können.

Die Reduktion von Methan verspricht kurzfristige Effekte

Gearbeitet werden muss auch an Lösungen, die unsere Methanemissionen senken. Der Stoff, der als zweiter maßgeblicher Treiber der Klimaveränderung gilt, entsteht vor allem bei der Gewinnung von fossilen Brennstoffen und in der Landwirtschaft – und wirkt etwa 25-mal stärker als Kohlendioxid. Hoffnung macht, dass er sich schneller in der Atmosphäre abbaut, innerhalb von 15 Jahren. CO2 hat eine Verweildauer von bis zu 1000 Jahren. Gegen Methan vorzugehen, kann also bereits kurzfristig große Effekte haben. Deshalb haben sich bei der Klimakonferenz in Glasgow fast 100 Nationen, die 70 Prozent der Weltwirtschaft ausmachen, verbündet und zugesagt, ihren Methanausstoß bis 2030 um 30 Prozent zu senken gegenüber dem Jahr 2020.14

Nicht alle der benötigten Technologien sind schon serienreif und lassen sich wirtschaftlich betreiben, von der flächendeckenden Implementierung ganz abgesehen. Zu der technologischen Entwicklung gehört auch immer die gesellschaftliche Akzeptanz und konsequente Anwendung im Alltag, zu der es nicht von alleine und nicht von heute auf morgen kommen wird, weil die angestrebten Innovationen nicht bloß Updates alter Geräte und Maschinen sind. Es sind Innovationen, die tiefer in unseren Alltag eindringen und ihn anders prägen werden.

Um diesen Wandel zu gestalten und zu moderieren, braucht es mehr Grenzgänger. Menschen, die die Fähigkeit mitbringen, interdisziplinär zu arbeiten – nicht Spezialisten, sondern geschickte Generalisten, die ein Talent dafür haben, Lösungen zu entwickeln, diese bei Stakeholdern zu vermitteln und Partnerschaften zu schmieden. Digitale Plattformen können diesen Austausch möglich machen.

In Japan wird bereits seit einigen Jahren über die Verbindung zwischen Digitalisierung und Daten auf der einen und ESG auf der anderen Seite sowie die Frage, wie man das Wohlergehen aller Menschen fördern kann, debattiert. Dort wird die Weiterentwicklung von Industrie 4.0 unter dem Schlagwort »Society 5.0« gefasst. Die Idee dahinter ist, eine Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt zu errichten und eine große Bandbreite von Themen zu adressieren: Gesundheit, Sicherheit, Bildung, Lebensstandard, Ökonomie, Natur, Urbanisierung. Themen also, die große Überschneidungen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen haben, den »Sustainable Development Goals«. Für Europa und gerade für Deutschland, wo man neue Technologien häufig erstmal zurückhaltend und skeptisch betrachtet, mag das futuristisch klingen. Aber eine größere Offenheit für Konzepte wie dieses wird auch gebraucht, um Hürden abbauen zu können, die vor allem Kindern, Senioren und Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen den Alltag erschweren. Der private Sektor sollte sich als Ermöglicher und Demokratieförderer begreifen und vereinfachte Zugänge zu neuen Technologien schaffen.

Dass Menschen sich ändern und zügig neuen Gegebenheiten anpassen können, hat die Pandemie gezeigt. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Durch die von der Politik beschlossenen Lockdowns war es in Unternehmen auf einmal möglich, neue Geschäfte mit bislang unbekannten Firmen und Personen über Videokonferenzen anzubahnen und abzuschließen – ohne dass man zuvor für ein Kennenlerngespräch oder den Vertragsabschluss quer durch die Republik fliegen musste. Vor Corona war das undenkbar. Besonders beeindruckend war die Reaktionsfähigkeit der Impfstoffhersteller: Noch bevor das Virus in Deutschland richtig angekommen war, saßen ihre Teams bereits daran, Gegenmittel zu entwickeln; schon die ersten Meldungen und Daten aus China hatten sie alarmiert.