12,99 €

Mehr erfahren.

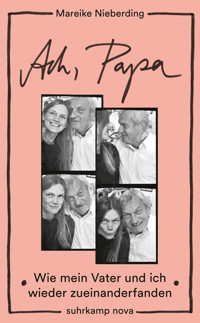

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Mareike Nieberding ist eine tolle Autorin. Sie schreibt direkt und klar, mit Wucht und Flow.«Volker Weidermann

Ihre ganze Kindheit und Jugend wurde Mareike Nieberding von ihrem Vater eingesammelt und abgeholt. Egal, wo sie war, egal, wie betrunken, egal, mit wem unterwegs. Um ein Uhr nachts vom Schützenfest, um sieben nach der Schicht in der Kneipe. Ihr Vater war ihr Beschützer, Tröster, ein gnadenloser Optimist. Wenn sie ihm heute gegenübersitzt, fragt sie sich, wer dieser ergrauende Mann mit den Sommersprossen eigentlich ist, was er fühlt und denkt, ob er glücklich ist. Irgendwann zwischen damals und heute haben die beiden aufgehört, sich kennenzulernen. Wenn er sie vom Bahnhof abholt, reden sie auf dem Weg nach Hause über das Leben von Nachbarn und Bekannten, bis sie schließlich wortlos vor ihrem eigenen stehen. Sie streiten nicht. Sie haben sich nur nichts zu sagen.

Ach, Papa erzählt davon, warum die meisten Tochter-Vater-Beziehungen nach der Pubertät nicht mehr dieselben sind. Und wie man sich wieder nahekommt, wenn man sich schon fast verloren hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mareike Nieberding

Wie mein Vater und ich wieder zueinanderfanden

Suhrkamp

Für meine Familie

Prolog

Wir sind ganz normal. Wir sind keine Minderheit, nicht verfolgt, haben keine Schicksalsschläge erlitten, wir sind nichts Besonderes. Was nicht heißt, dass wir nicht verwundet sind. Nicht verunsichert und verwirrt. Wir sind Tochter und Vater. Eine Familie. Und alles, was dazugehört: Mutter, Brüder, Omas, Opas, Freunde, Partner. Männer und Frauen. Von uns handelt dieses Buch.

Davon, warum die meisten Tochter-Vater-Beziehungen nach der Pubertät nicht mehr dieselben sind. Davon, ob man als Mädchen mit seiner Mutter anders erwachsen wird als mit seinem Vater. Und was das mit der Emanzipation zu tun hat. Und davon, wie man sich wieder nahekommt, wenn man sich schon fast verloren hat — obwohl das niemals jemand zugeben würde. Ist doch alles o. k. Ganz normal. Familie halt.

1

Er hat mich nicht geweckt. Aber seine Geräusche im Bad. Auch zehn Jahre nach meinem Auszug erkenne ich noch jedes Geräusch im Haus meiner Eltern — den energischen Gang meiner Mutter, ihre klatschenden Tritte auf der Steintreppe. Ich höre, ob sie rauf- oder runtergeht. Ob mein Bruder die Tür vom Bad schließt (mit einem dumpfen Rums) oder mein Vater (mit tief runtergedrückter Klinke, sodass man ganz leise das Schloss einhaken hört). Jedes Familienmitglied hat seinen eigenen Sound. Unser Haus klackert. Unser Haus macht große Schritte. Unser Haus poltert. Unser Haus singt leise vor sich hin. Unser Haus hustet. Letzteres besorgt mein Vater.

Ich wache auf, mein erster Gedanke: Er hat mich nicht geweckt. Um fünf Uhr morgens soll es losgehen. Freitags. Richtung Freiburg. Eine Reise in seine Vergangenheit. Und vielleicht eine Reise in eine neue Gemeinsamkeit. »Pack deinen Koffer am besten schon heute Abend, spätestens halb sechs müssen wir los, damit wir noch vor dem Berufsverkehr an den großen Autobahnkreuzen vorbei sind«, sagt Papa am Abend zuvor, zehn nach zehn, er sitzt nach vorne gebeugt in einem der zwei graubeigen Wohnzimmersofas, die Arme auf den Oberschenkeln abgestützt, vor ihm eine Tasse Kaffee auf einem Untersetzer mit dem Spruch »Keep calm, drink coffee«. Er schaut kaum auf beim Sprechen. Im Super-HD-45-Zoll-Fernseher referiert Sabine Leutheusser-Schnarrenberger gerade bei Maybrit Illner über Erdoğans Spione. Vor meinem Vater und mir liegen 629,9 Kilometer. Von seinem Wohnort, meinem Elternhaus in Steinfeld, Landkreis Vechta, Niedersachsen, nach Freiburg im Breisgau, in seinen Studienort, der auch der Ort ist, an dem wir vor fast dreißig Jahren unsere ersten Familienurlaube verbrachten. Denke ich an Freiburg, denke ich an Leberkässemmel, Berner Sennenhunde, Schlittenfahren, Rummikub, Eichenholz, inmitten der Erinnerungen steht ein grüner Kachelofen. Es war einmal in Freiburg.

Es gibt ein Foto von Papa und mir, wie wir in blau-weiß karierter Bettwäsche in einem Einzelbett aus Lärchenholz liegen. Uns beiden steht der Mund offen. Ich bin vielleicht vier, blond und krank — Grippe — und schlafe auf Papas ausgestrecktem Arm. Als wir das Bild zusammen anschauen, sagt er: »Es war einmal ein Vater und seine Tochter.« Präteritum.

Am Abend vor der Abreise gehe ich aufgeregt ins Bett. Ich, 29, Journalistin, seit zehn Jahren in Berlin, tippe in die Notizfunktion meines Handys: »Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen gewachsen bin.« Mein Vater und ich, wir waren noch nie zu zweit weg. So lange zusammen unterwegs ohne Mama oder meine Geschwister. Früher waren wir mal ein Team. Heute stehen wir uns manchmal in der Küche gegenüber, als würden wir uns zufällig auf der Straße begegnen, »Ach, du auch hier!«. Wir streiten nicht. Wir lieben uns. Aber wir sind sprachlos. Schon lange, bestimmt zehn Jahre. Über was sollten wir auch sprechen? Wir wissen ja kaum etwas voneinander. Wir kennen uns schon ein Leben lang, wer wir sind und wie wir miteinander umgehen sollen, wissen wir trotzdem nicht. Wir trauen uns ja kaum einander in die Augen zu schauen.

Er hat mich nicht geweckt. Dabei hat er mich immer geweckt: morgens vor der Schule. Wenn wir in den Urlaub fuhren. Als ich das erste Mal in Bremen in ein Flugzeug steigen sollte, mit 15, um die nächsten Monate in einer Gastfamilie in Chardon, Ohio, USA, zu verbringen. Am Weckruf waren meine Eltern gut auseinanderzuhalten. Der meiner Mutter kam vom Flur, »Aufstehen«, ein paar Sekunden später flog die Tür meines kleinsten Bruders auf, dann meine, dann die meines mittleren Bruders, der Zimmerfolge entsprechend, ihre rechte Hand knallte auf den Lichtschalter, drei Schritte zum Fenster, vier schnelle Armzüge, rechts, links, rechts, links, die Jalousie hoch, dann sperrte sie das Fenster weit auf.

Wenn mein Vater mich weckte, sagte er tastend in die Dunkelheit, »Molly, aufstehen!«. Wie er auf den Namen Molly kam, weiß er nicht mehr. Ich weiß nur, solange ich klein war, nannte er mich Molly Malone. Und solange ich Molly war, weckte er mich nicht nur, bevor wir in den Urlaub fuhren, sondern trug mich danach im Schlafanzug, samt Decke und Kissen ins Auto. Ich erinnere mich genau daran, ich schlief ja gar nicht mehr, ich stellte mich nur schlafend, meinen Kopf an seine Schulter gelegt, ließ ich einen Arm baumeln und blinzelte noch einmal in Richtung Haustür, bevor wir mit der ganzen Familie gen Süden fuhren. Vor kurzem saß ich mit meinem Bruder in einer Pizza-Kneipe in Berlin, und während wir aßen, schuckelte immer wieder ein älterer Mann mit einem Baby auf dem Arm an uns vorbei. Das Kind war wach, ließ sich aber komplett fallen. Wir schauten es an und wussten beide sofort, ohne ein Wort darüber zu verlieren, wie sich diese Geborgenheit anfühlt. Schwerelos.

Um 5 Uhr morgens komme ich die Treppe runter. In schwarzen Socken. Bei genauem Hinhören hätte man ein »Swoosh« vernommen, das meine Hand beim Hinuntergleiten des metallenen Geländers gemacht hat. Papa ist seit Viertel vor 4 Uhr wach. Er sitzt am Küchentisch. Er hat schon Brötchen geholt, BILD-Zeitung gelesen, sich rasiert. Er ist ein großer Mann, über 1,90, trotzdem kommt er mir an diesem Morgen klein vor. Als liege ihm das kommende Wochenende auf den Schultern. Mein Vater ist 60, aber in meiner Vorstellung ist er nie älter geworden als Mitte 40 und sieht für immer aus wie auf diesem Urlaubsfoto, das ich auf Sylt von ihm gemacht habe: Er, in schwarzem T-Shirt am Tisch, der Hintergrund liegt im Dunkeln, er hat die Hände unter dem Kinn verschränkt, legt den Kopf ein bisschen schief. Seine Haare sind noch braun und ziemlich kurz, er ist sonnengebräunt, seine Lippen umspielt ein Lächeln, sein Blick ist zärtlich, fast ein wenig wehmütig.

Obwohl wir uns nicht sehr ähnlich sehen, sehe ich in diesem Gesicht uns alle, mich und meine zwei kleinen Brüder: das schelmische Lachen und die Katzenaugen, die wir alle drei von ihm haben. Als ich das Bild wieder herauskrame, schießen mir sofort Tränen in die Augen. Er ist wir. Er ist ich. Und ich kann nichts dagegen tun.

Manchmal frage ich mich, ob ich in zwanzig Jahren noch immer diesen großen dunkelhaarigen Mann mit den dicken Oberarmen und den vielen Sommersprossen sehe, wenn ich an meinen Vater denke. So hat er sich mir eingebrannt. Vielleicht, weil es die Zeit war, in der ich mich am stärksten gegen meine Eltern aufgelehnt habe. Vielleicht, weil es die Zeit war, in der mein Vater und ich anfingen, uns voneinander zu entfernen. Als mein Vater Mitte 40 war, saß er noch am Kopfende des Tisches, ich war ein Teenager und saß an der langen Seite zu seiner Rechten. Ihm am nächsten. Der Platz zu seiner Linken blieb frei, für Besucher. Der Tisch steht nicht mehr da, wo er früher stand. Die Sitzordnung ist abgeschafft. Das Kopfende bleibt frei. Mein Vater hat den Vorsitz abgetreten. Ich sitze nicht mehr zu seiner Rechten. Man isst nun flexibel.

Ich setze mich ihm gegenüber. Er schmiert zwei Brötchen für meinen Bruder. Mein Bruder ist 23. »Wenn du Kaffee willst, musst du dir den noch mal kurz in der Mikrowelle warm machen«, sagt er. Und: »Der ist von gestern, vom späten Abend.« Sein Gesicht versteckt er hinter den Schlagzeilen des Tages: »Gerhard (100) sucht eine Frau fürs Leben«, »Mieter verklagt Raab«, »Neues Gesetz: So erfahren Sie, was Ihre Kollegen verdienen«. Er atmet durch die Nase. Er hustet. Ich frage, wann er das letzte Mal in Freiburg war. Mit meinem kleinen Bruder auf dem Rückweg nach einem Termin in Mailand, um in Ingos Löwenkeller Schweinshaxe mit Sauce béarnaise zu essen. »Wie früher im Studium, da hatte der Löwenkeller immer bis 3 Uhr nachts auf. Mmmhh, lecker!« Früher war Papa auch für mich der Typ Mann, der für eine Schweinshaxe einen Umweg von ein paar hundert Kilometern in Kauf nimmt. Einfach so, der Unvernunft wegen. Unseren ersten Hund Trenk, einen kniehohen schwarzbraunen Mischling mit struppigem Fell, hat er in der Kneipe für sechs Mark einem Nachbarn abgekauft. An einem Schnürsenkel hat er ihn nach Hause geführt und später seinen Jagdfreunden erzählt, dieser kleine Mischling sei ein sibirischer Jagdhund, Papiere habe er auch, ja klar, die könne er nur nicht lesen, die seien schließlich auf Kyrillisch. Danach hat er so lange mit dem falschen Jagdhund apportieren geübt, bis er es genauso gut konnte wie die edlen Rassetiere der anderen. Wieso treffe ich diesen wunderbar unvernünftigen Mann nur noch so selten?

Kurz bevor es losgeht, kommt Mama in die Küche, in einem hellblauen Bademantel aus Flausch: »Ich dachte schon, ihr wärt gefahren, ohne euch zu verabschieden!« Natürlich nicht! Sie umarmt erst Papa, dann mich. Als sie mich drückt, wird mein Hals trocken, die Wehmut kriecht in meine Kehle. Die Angst, dass wir mit der Einsicht von dieser Reise zurückkommen, dass da nichts mehr ist. Dass wir uns auseinandergelebt haben. Dass wir Tochter und Vater bleiben, weil wir es nun mal sind, weil wir eine Familie sind, aber eben nur zu den dafür vorgesehenen Terminen: an Weihnachten und Ostern und wenn Mama und er mich in Berlin besuchen. Weil wir den Rest des Jahres gut ohne einander zurechtkommen. Vielleicht sogar besser.

Es ist 5:34 Uhr. Vor uns liegen 629,9 Kilometer, ein Wochenende zu zweit, eine Fahrt nach Freiburg, eine Reise zu meinem Vater.

2

Ich will. Das ist der Satz, der mich treibt. Nicht: Ja, ich will. Nicht als Reaktion auf eine Frage. Sondern als Ausspruch, als Anspruch, mit hochgerecktem Kinn und geballten Fäusten. Seit ich ein kleines Mädchen war, wusste ich, was ich wollte: Mit den großen Kindern aus der Neubausiedlung spielen. Durch die Betonröhre der Baustelle hinter dem Haus meiner Freundin Merle krabbeln. Die Kellerasseln unter den losen Steinplatten der Terrasse zählen. In die Apfelbäume auf der Wiese gegenüber klettern, bis mir vor Höhentaumel die Füße kribbeln. Das Eichhörnchen ausstopfen lassen, das mein Opa und ich tot von der Straße geborgen und danach in Omas Kühltruhe neben die Rouladen gelegt hatten. Opa starb. Oma erschreckte sich fast zu Tode, als sie ein paar Wochen später das tiefgefrorene Eichhörnchen zwischen Weißbrot und Rouladen fand.

Ich wollte ein Pony, ein Hochbett und Zeit mit meinem Papa. Ich bekam alles, nur in umgekehrter Reihenfolge.

Heute habe ich nichts mehr davon. Oder besser, fast nichts. Das Pony ist tot. Das Hochbett längst auf dem Sperrmüll, und die Zeit mit meinem Vater beschränkt sich auf die wenigen Tage im Jahr, die ich im Haus meiner Eltern verbringe, das nicht mehr mein Zuhause ist. Misst man die Zeit, die mein Vater und ich wirklich alleine verbringen, sind es wahrscheinlich nur wenige Stunden pro Jahr.

Was uns verbindet, sind Erinnerungen.

Wir waren Pferdenarren, er fuhr mich jeden Mittwoch und Freitag zum Reitunterricht und am Samstagmorgen zum Turnier. Er war seit seiner Studienzeit ein ruchloser Segler, ohne Angst und hoch am Wind. Mit zehn entwickelte ich dieselbe Leidenschaft für zu starke Böen und die Einsamkeit zwischen Schot und Ruder, ganz im Gegensatz zu meinen Brüdern, die an Booten kein Interesse hatten. Also zeigte Papa mir, wie man einen Palstek knotet und wie man den Wind auf dem Wasser liest. Das Boot liegt auf dem Trockenen und unsere Beziehung irgendwie auch. Das Boot heißt »Happy Family«.

Es bleiben die Erinnerungen an ein gemeinsames Früher. An das Mädchen, das ich einmal war und an den Papa, der dazugehörte. An ein Wir, das sich einmal so nahstand, dass es dem Wir gerecht wurde, sich aber mit den Jahren zu zwei Ichs entwickelt hat.

Wir sind einander immer noch Vater und Tochter. Einfacher macht es das nicht.

Ich will also. Ich wollte. Vor allem von zuhause weg. Mit vier Jahren packte ich das erste Mal meinen Koffer. Oder vielmehr, meinen Turnbeutel. Ich nahm mit: meine Pixie-Bücher, meine Puppe Lisa, Papas Taschenmesser. Ich klemmte mir den großen Stofftierhund mit den braunen Schlappohren unter den linken Arm und zog aus.

Ich kam nicht weit. Ich setzte mich unter die Linde im Garten meiner Eltern und wartete darauf, dass mein Papa mich wieder einsammeln würde. Weil er das immer tat, meine gesamte Kindheit und Jugend hindurch hat mein Vater mich eingesammelt, abgeholt, wieder nach Hause gebracht. Egal, wo ich war, egal, wie betrunken, egal, mit wem unterwegs. Unter der Linde, nachts um halb eins auf dem Schützenfest zwei Dörfer weiter. Morgens nach der Schicht in der Wunderbar, der Kneipe, in der ich arbeitete. Aus dem Krankenhaus, als ich mir den einen und den anderen Arm brach und die Nase.

Er sorgte dafür, dass ich wieder »an die Burg kam«, wie meine Mutter das nannte. Meinen Freiheitsdrang nahm er mit Humor. Worte der Ermahnung gab es von ihm selten. Außer wenn ich ihn zu lange warten ließ, weil ich unbedingt noch zu diesem einen Lied abdancen musste oder dem Sohn des Ferkelzüchters versprochen hatte, noch diesen letzten Fanta-Korn mit ihm zu trinken. Dann kam Papa rein und stellte sich entweder mitten auf die Tanzfläche oder zwischen mich und den Ferkelzüchtersohn an die Theke, steckte beide Hände in die Taschen seiner Cordhose und grinste breit. »Mann Papa, ey!« Was Peinlicheres konnte mir mit 15 kaum passieren.

Viele finden, mein Vater sieht gefährlich aus. Er ist groß und breit, raucht Kette, trinkt Kaffee, hat einen weißen Punkt auf der rechten Iris und eine Zahnlücke. Bisher hatten alle Männer in meinem Leben Angst vor ihm. »Kannst du rauskommen, wenn ich hupe? Dein Papa sitzt doch bestimmt mit 'ner Knarre hinter der Tür!«, sagte mein Schulfreund Georg mal. Mein Vater ist ein Bär. Aber wenn er lacht, sieht er aus wie der Junge mit den großen Ohren auf den Fotos an der Schlafzimmerwand meiner Oma. Dann legt er den Kopf auf die Seite, und seine grünen Augen blitzen. Dann wird er wieder zu dem Schelm, der er mal war.

Mein Vater hat sich nie hinter seiner Größe, Stärke, Breite versteckt. Seine Lieblingsfilme sind: alles mit Bud Spencer und Michel aus Lönneberga. Er sagt als Einziger in unserer Familie »Ich liebe dich«. Er beendet damit unsere Telefongespräche und schreibt es unter SMS. Wie an meinem 19. Geburtstag.

Das Telefon klingelte um halb acht Uhr morgens. Das konnte nur Papa sein. Wenige Wochen zuvor war ich wirklich weggegangen, zum Studium nach Berlin. Noch wohnte ich im Gästezimmer unserer Verwandten in Nikolassee. Mein Geburtstag fiel auf einen Mittwoch. Das Handy weckte mich. Ich vergrub es unter meinem Kopfkissen. Ich schlief ja noch. Wenige Minuten später piepste es. SMS: »Herzlichen Glückwunsch, meine Süße! Hab einen schönen Tag! Ich liebe Dich, dein Papsi.« Ich bedankte mich und schrieb ein zaghaftes »Hab Dich lieb« zurück.

Meine Freundinnen überhäufe ich seit ich 14 bin in Briefen, Nachrichten und E-Mails mit Liebeserklärungen. Wenn ich meinen amerikanischen Gasteltern schrieb, unterzeichnete ich mit »Love, Mareike«. Aber gegenüber meiner Familie traute ich mich nicht, meine Zuneigung zu zeigen. Ich wollte mich nicht angreifbar machen. Erst recht nicht als Teenager. Aus Angst, dass mir meine Gefühle als Schwäche ausgelegt werden könnten. Denn wer schwach ist, kriegt seinen Willen nicht. Wer schwach ist, verliert. Dachte ich. Und wahrscheinlich fürchtete ich mich auch einfach davor, dass meine Offenheit mit derselben Reaktion bedacht würde, die mein Vater von mir bekam — ein peinlich berührtes, hingenuscheltes »Ich dich auch«.

Ich weiß nicht, ob meine Mutter jemals »Ich liebe dich« zu mir gesagt hat. Ich erwarte es nicht von ihr. Ich weiß es ja auch so. Ich sehe es in ihrem Blick, wenn sie mich in der Küche mit ausgestreckten Armen begrüßt, und ich höre es, wenn sie mir auf der Mailbox eine Nachricht hinterlässt, dass ich mich mal wieder melden soll. Sie versucht dann, ihre Sorge wie Neugierde klingen zu lassen und ihre Aufforderung wie eine Möglichkeit, damit ich mich nicht kontrolliert fühle. Ihre Liebe umgibt mich. Für andere ist sie unsichtbar. Wenn es um die öffentliche Demonstration von Zuneigung ging, waren die Rollen meiner Eltern seltsam vertauscht. In anderen Familien waren stets die Mütter für die warmen Worte und zärtlichen Blicke zuständig, für eine gewisse Weichheit, bei uns zuhause war mein Vater der Tröster — er, der gnadenlose Optimist.

Das »Ich liebe dich«-Sagen schlich sich trotzdem erst mit den Jahren ein. Seit meinem Auszug hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht. Irgendwann hörte er wieder auf damit. Vielleicht traute er sich nicht mehr. Mein Umzug nach Berlin ist über zehn Jahre her. In dieser Zeit bin ich erwachsen geworden, eine Frau. Mein Vater nennt mich noch immer sein »Mädchen«. Was ich schön finde, einerseits. Nur frage ich mich andererseits, wie viel er über mein Leben nach dem Mädchensein, über mein Leben als Frau weiß.

Irgendwann zwischen damals und heute vergaßen mein Vater und ich das Reden. Wir kommen nicht mehr übers Geplänkel hinaus, als wüssten wir nicht mehr, wie das geht. Aus den Seglern, die wir waren, sind zwei Schiffbrüchige geworden — froh, überlebt zu haben, einander zugewandt, aber den Blick jenseits der Schulter des anderen, in die Ferne, auf der Suche nach Mama. Mama ist drei Jahre jünger als Papa, Gymnasiallehrerin der Kategorie »hart, aber herzlich«, Arzttochter, Bürgermeisterenkelin, drei Geschwister, kurze, blonde Haare, Brille, topfit, engagiert in Serviceclub, Kulturclub und Ehemaligenverein. Sie geht joggen, schwimmen, zum Zumba, mit Papa golfen und jeden Freitagnachmittag zu ihrer Mutter zum Tee. Ihr Lebensmotto: Immer schön die Nase oben behalten. Ihr Partymotto: Lerne auf jedem Fest mindestens zwei neue Leute kennen. Für uns schiffbrüchige Segler ist sie das kommunikative Rettungsboot. Wenn sie nicht in der Nähe ist, überbrücken wir die Sprachlosigkeit mit Gesten.

Wenn ich meine Eltern besuche, holt mein Vater mich vom Zug ab und hebt mich zur Begrüßung hoch, als wäre ich nicht 29, sondern neun Jahre alt. Danach steigen wir ins Auto. An der ersten Abzweigung fragt er, wie die Fahrt war, an der zweiten, ob wir durchs Dorf fahren wollen, was wir immer wollen, weil wir beide zu neugierig sind für die Umgehungsstraße. Nach dem Ortsschild kommen wir bei Holzums vorbei und reden über Holzums, nach der großen Kreuzung am Dicken Stein bei Beavens, danach bei Beckmanns und so weiter. Wir reden über das Leben der anderen, bis wir vor unserem eigenen stehen. Wir sprechen, aber wir sagen nichts.

So geht es weiter, bis wir drei Tage später wieder auf dem Bahnsteig angekommen sind und uns mit geschlossenen Augen zum Abschied in den Armen liegen. Das Wochenende verbringen wir als Familie unter einem Dach. Ich mit Mama in der Küche, am Tisch, quatschend. Papa unterwegs, vorm Fernseher, auf der Terrasse, rauchend. Zum Essen sitzen wir zusammen. Sind alle fünf da, meine Eltern, meine zwei Brüder und ich, wird wild durcheinandergeschnackt: Über den neuen Schilfpolder, der am Dümmer gebaut werden soll, und was das die Bauern in der Region und den Steuerzahler kostet. Über den Nachbarsohn, der letztens betrunken aus seinem Dachfenster gekotzt hat, Mama konnte den Fleck von ihrem Schlafzimmerfenster aus noch eine ganze Woche sehen. Über den Gemütszustand der einen und den Gesundheitszustand der anderen Oma.

Mein Vater und ich müssen nicht mal schweigen, um nicht miteinander zu reden. Die Stille unterbrechen wir nur, wenn es um konventionelle Landwirtschaft oder die BILD-Zeitung geht. Seit ich ein Teenager war, sind wir bei diesen Themen so verschiedener Meinung, dass einer von uns entweder vorzeitig den Tisch verlässt oder sich beleidigt in die innere Emigration zurückzieht. Die gibt es ja auch in Beziehungen.

Wenn er etwas loswerden will, weiß mein Vater sich sehr wohl auszudrücken. Als ich mit 20 Jahren meinen neuen Freund aus Berlin mit nach Hause brachte, musste er gar nichts sagen. Sein Schweigen an der Haustür sprach für sich. Dabei ist mein Vater ein begnadeter Smalltalker. Aber vor diesem dünnen Publizistik-Studenten mit Undercut und Brandenburger Akzent, in Röhrenjeans und weit aufgeknöpftem hellblauen Hemd über weißem Unterhemd, kapitulierte er. Das Wochenende verlief dementsprechend. Papa redete kaum und der neue Freund noch weniger, weil er dachte, dass das Schweigen meines Vaters mit seiner ostdeutschen Herkunft zu tun hat.

Sonntagmorgens schlich ich mich vor dem gemeinsamen Frühstück aus meinem Zimmer, in dem mein Freund schlief, und kroch wie zu Kinderzeiten zu meiner Mutter ins Bett. Papa war schon aufgestanden. Mein ganzes Leben lang war Papa schon aufgestanden, wenn ich wach wurde. Ich legte mich also unter seine Bettdecke neben Mama, die den Arm nach mir ausstreckte und ihre Hand auf meinen Kopf legte, und beschwerte mich über Papa. Meckerte. Wütend. Trotzig. »Wieso war er so unfreundlich? Der rafft auch gar nichts. Der hat doch gar keine Ahnung, wer ich überhaupt bin!« Mama versuchte zu vermitteln. Nahm ihn nicht in Schutz, bemühte sich aber um eine Erklärung. Es tue ihm bestimmt leid. Er müsse sich ja jetzt auch erst mal daran gewöhnen, dass ich erwachsen sei. Ich solle doch mal mit ihm reden. Ich wollte aber nicht. Ich wollte nicht mit ihm reden. Ich war beleidigt. Ich wollte, dass mein Vater mich wie eine Erwachsene behandelt — und benahm mich wie ein Kind.

Schließlich redete Mama mit ihm, er kam und bat um Verzeihung. Ich nahm die Entschuldigung an, nahm sie ihm aber nicht ab, und irgendwie ärgerte es mich, dass er so leicht eingeknickt war. Denn einen Vater, der dem geringsten Druck nachgab, wollte ich schließlich auch nicht. Im Nachhinein haben wir oft über dieses Wochenende gescherzt. Mit dem immer gleichen Witz meines Vaters, der über die erste Begegnung mit meinem neuen Freund sagte: »Ich war im Schock. Ich wusste ja gar nicht, schüttele ich da gerade seine Hand oder einen Fisch?«

Die Beziehung zu dem Mann aus Berlin mit dem Brandenburger Akzent ist lange vorbei. Für mich aber hat dieser Moment etwas verändert. Damals habe ich angefangen, mich von meinem Vater abzuwenden. Weil dieser Mann aus Berlin für das Leben stand, das ich führen wollte. Für ein Leben, mit dem mein Vater anscheinend nicht viel anzufangen wusste.

–

Als Kind liebte ich Robin Hood, Dumbo, Pippi Langstrumpf und die Erzählung von der Stadtmaus und der Landmaus. In all diesen Geschichten fand ich mich wieder.

Mit Robin Hood, und zwar dem Disney-Robin-Hood, der ein Fuchs war, verband mich die Abenteuerlust und der Gerechtigkeitssinn — wenn ich mich auf dem Spielplatz in unserer Siedlung mit den großen Jungs prügelte, um meinen kleinen Bruder Maxi zu verteidigen, fühlte ich mich genauso im Recht, wie wenn ich der Nachbarin zwei Straßen weiter die Mirabellen aus dem Garten klaute, weil ich fand, dass sie gemein aussah. Gerecht war das nicht.

Mit Dumbo verband mich die Erfahrung, gemobbt zu werden — er für seine großen Ohren, ich für meine Nase, die anders aussah als die Nasen meiner Freundinnen. Irgendwie breiter. Es war vielleicht kein Zufall, dass ich mich im Studium besonders mit dem Kommilitonen befreundete, der wegen seiner Segelohren und seines Übergewichts in der Schule Dumbo genannt worden war. Ausgelacht zu werden, vereint.

Mit Pippi Langstrumpf verband mich das Pfützenhüpfen, das Über-Tische-und-Bänke-Springen, das Kekseessen, wenn's nicht erlaubt ist. Der seebärige Vater mit stechenden Augen. Das Draufscheißenwollen darauf, was andere von einem denken, um es dann aber nicht durchhalten zu können. Und der Wille, die beste unter den guten Freundinnen zu sein, um an diesem Anspruch gleichzeitig und regelmäßig zu scheitern, aus Egoismus und Rechthaberei.

Mit der Landmaus verband mich die dörfliche Herkunft und die Sehnsucht nach der Großstadt. In dieser Geschichte spiegelt sich das ganze Dilemma meiner Kindheit und Jugend. Ich wuchs an einem Ort auf, der mir alle Freiheiten ließ und den ich zwischen meinem zehnten und meinem achtzehnten Lebensjahr trotzdem sofort eingetauscht hätte gegen Berlin, wo meine Verwandten wohnten. In der Geschichte bekommt eine Landmaus Besuch von einer Stadtmaus und tischt zu dieser Gelegenheit groß auf. Sie will der Stadtmaus was beweisen, weil sie sich vor ihrem weltgewandten Urteil fürchtet. Ich kannte ihn nur zu gut, diesen Komplex, stolz zu sein auf das Eigene und gleichzeitig zu fürchten, dass es den anderen nicht reichen könnte. Und obwohl ich wusste, dass ich mich nicht dafür zu schämen brauchte, eine Landmaus zu sein, wollte ich trotzdem nicht für eine gehalten werden.

Vor allem nicht von meinen Verwandten aus der Großstadt. Wenn sie zu Besuch kamen, wollte ich nur eins: dass sie mich cool finden. Deshalb lachte ich mit, wenn sie beim Kaffeetrinken abfällige Kommentare über die hiesigen Landwirte mit ihren Bauern-Benz und den getrimmten Vorgärten fallenließen, und deshalb stimmte ich zu, wenn sie die Leute vom Land provinziell schimpften. Die Beleidigungen mussten erst meine Eltern treffen und meinen Bruder Constantin, der später Bauer geworden ist, bevor ich verstand, dass ich meine Familie auslachte und damit auch mich selbst. Ich nahm mir vor, niemals so zu werden wie meine Verwandten aus der Großstadt. Egal, wohin ich ziehen würde.

Natürlich passierte genau das. Ich verabschiedete mich mit 18 nach Berlin, hatte kaum ein eigenes WG-Zimmer in Schöneberg bezogen — mit Hilfe meiner Eltern —, schon fand ich meine Heimat spießig. Wenn meine Mutter mir von den Kulturveranstaltungen in unserer Kreisstadt erzählte, lächelte ich nur müde. Wenn mein Vater mir berichtete, was er neulich Interessantes in der Lokalzeitung gelesen hatte, hörte ich kaum zu, nickte höflich und kramte schließlich mein Handy aus der Tasche.