Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Conjunto de artículos, conferencias, entrevistas y ensayos con más de un denominador común: la relevancia de África en la constitución y forja de la nación y la cultura cubanas, y la necesidad del reconocimiento de la relevante contribución negra a la formación de la identidad cubana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Revisión técnica para e-book: Enid Vian

Edición: Norma Suárez Suárez

D-iseño de interior y cubierta: Yadyra Rodríguez Gómez

Corrección: Gladys Hernández Herrera

Composición digitalizada: Bárbara Alina Fernández Portal

© Heriberto Feraudy, 2012

© Sobre la presente edición:

Editorial de Ciencias Sociales, 2021

ISBN 9789590623622

Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras ediciones.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO

Editorial de Ciencias Sociales

Calle 14, no. 4104 entre 41 y 43, Playa, La Habana, Cuba

www.nuevomilenio.cult.cu

Prólogo

Esta nueva obra del escritor e investigador Heriberto Feraudy Espino es un compendio de trabajos que a manera de artículos, conferencias y entrevistas nos ofrecen en su conjunto argumentos sobre la necesidad imprescindible que tiene la nación cubana de descubrir, o redescubrir, de forma concienzuda el hecho de que Cuba sin África no sería Cuba, al menos no la que se forjó con el sudor, la sangre y la cultura de aquellos hombres, mujeres y niños del continente africano que fueron trasladados forzosamente a nuestra isla en calidad de esclavos.

No se trata de defender a ultranza -dice el autor- la idea de un afrocentrismo, sino de establecer una visión real sobre nosotros mismos, y nos asegura que ello nunca se conseguirá si no se incorporan al estudio de la historia de nuestro país, en escuelas y universidades, todo lo que como cubanos debamos aprender sobre nuestra africanía. El asunto no consiste en demostrar o probar nuestras herencias africanas, pues esas están visibles a lo largo y ancho de Cuba, sino en estudiarlas como parte integral de nuestra sociedad, y no solamente o especialmente a partir de sus aportes religiosos o musicales pasados y presentes. El enfoque debe incluir una visión contemporánea sobre la historia de nuestra nación.

El autor nos lleva de la mano por leyendas y proverbios africanos llenos de sabiduría y nos informa sobre la gran importancia de la tradición oral y teatral yoruba, cuyo propósito social vital, por un lado, en tanto que forma literaria precoz, era combatir vicios sociales tales como la codicia, la gula, el engaño, la mentira y otras manifestaciones negativas del ser humano; y, por el otro, servía como fuente de lo que hoy conocemos como educación formal o buena conducta social, de respeto a los ancianos y a los ancestros, de amor a la familia y otras virtudes.

Todos los que por una u otra razón hemos vivido en algún momento en tierras africanas hemos observado la poca importancia que en sentido general los africanos confieren al factor tiempo, ese mismo que provoca tanto estrés en las sociedades occidentales desarrolladas. Feraudy nos ofrece una interesante explicación científica al respecto que debemos agradecerle, estemos de acuerdo o no con eso que popularmente llamamos “perdedera de tiempo”, porque nos ayuda a comprender en buena medida el por qué de esa imagen estereotipada de los africanos en relación al rey Cronos.

¿Cómo no agradecerle también que nos recuerde la importancia de adentrarnos en un conocimiento más profundo de nuestra propia cultura a través de investigadores sin cuyas obras de toda la vida no sería posible tal acercamiento? Principalmente don Fernando Ortiz, Lydia Cabrera, Rómulo Lachatañeré, y otros entre los cubanos; y otras como la mexicana Luz María Martínez Montiel con su obra Africanos en América. No son los únicos, pero sí están entre los indispensables como fuentes que nos guían por el camino que traza la fusión de cultura y sangre africana con la europea y la china hasta convertirnos en cubanos en el sentido más amplio de la palabra.

Sobre la heroicidad sin par de la familia Maceo en la lucha por la independencia de Cuba se ha escrito bastante, pero tal vez nunca será suficiente; y Feraudy también hace su aporte en este nuevo trabajo. Leer por primera vez, o releer, lo que José Martí escribió sobre Mariana Grajales y sobre Maceo eleva emotivamente la fibra patriótica de cualquier cubano; igualmente emotivo es leer pasajes sobre las vidas del Comandante de la Revolución Juan Almeida y del Comandante Camilo Cienfuegos.

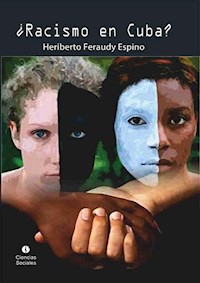

Esos y otros temas encontrará el lector en estas páginas, pero es sin duda el de la racialidad en Cuba el eje conductor que el autor retoma una y otra vez y motivos le sobran. Se trata no solamente de la importancia del tema en la formación de nuestra nación sino, más crucial aún, de su importancia contemporánea que nos incumbe a todos los cubanos. Feraudy llama nuestra atención sobre la imperiosa necesidad a nivel nacional de no simplemente debatir, discutir, sobre las desigualdades que persisten en nuestro país por causa del color de la piel, en detrimento de la negra y la mestiza. Más que debatir él hace un llamado a la acción a partir de lo que clasifica como cinco eslabones para llevar a vías de hecho esa acción nacional, a saber: la familia, la escuela, la comunidad, el Estado y la sociedad toda. En este sentido, la presentación ofrecida por el autor sobre el tema ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Poder Popular deja claras sus posiciones en relación a tan álgido problema, y expresa con valentía sus criterios cuando dice: son débiles aquellos que (en Cuba) esgrimen el temor a la división en razas, en aras de una hipócrita y falsa unidad.

El tema, más que tema el problema, es bien complejo. En primer lugar porque como concepto esencial de nuestra nación queremos llegar a un momento en el cual no exista siquiera un ápice de prejuicios raciales, como nos pidió Martí. Pero a renglón seguido comenzamos a debatir el asunto, precisamente, a partir de las relaciones interraciales, los prejuicios raciales, el racismo, y de esa manera, desde ese mismo momento, caemos en la trampa del círculo vicioso que nos impide observar el problema desde la altura. Es decir, si estamos convencidos de que existe una sola raza, la humana, entonces debiéramos proponernos, en primer lugar, la erradicación de esos términos y conceptos relacionados con las supuestas otras razas que nos han sido impuestos por la cultura occidental , primero esclavista y luego segregadora de seres humanos que ellos han convertido en razas diferentes. Para avanzar hacia ese difícil pero deseado objetivo tenemos al alcance, como referencia visible e inobjetable, los diferentes colores de la piel para todo lo que queramos decir o debatir al respecto.

En caso de duda, pongámonos por un momento en el lugar de ese héroe del mundo, Nelson Mandela, y de aquella generación de líderes que lo acompañó durante casi 30 años en prisión; también de Oliver Tambo quien dirigió la organización de ambos, el Congreso Nacional Africano, durante más de 30 años de exilio forzoso. Esos hombres y mujeres que por el color negro de su piel fueron clasificados por el sistema de apartheid como –unidades de trabajo parlantes –un azadón que habla–, desarrollaron en sus mentes y corazones durante todas esas décadas de extremo sufrimiento humano el concepto de sociedad no racial que anhelaban como objetivo social máximo para todo el pueblo sudafricano: negros, blancos, mestizos e indios. Ese concepto podría, incluso, ser una quimera en un país con la historia de Sudáfrica en el sentido de las llamadas razas, pero el solo hecho de proponérselo en medio de la persecución y el crimen implacables del racismo blanco nos muestra que, en nuestro caso, ese gran propósito es posible. Y seríamos nosotros los cubanos los primeros de la historia de la humanidad en llegar allí… en fin de cuentas, gracias a nuestra Revolución, estamos más cerca de ese fin que cualquier otra nación del mundo cuyo pueblo esté matizado por diferentes colores de la piel, todos igualmente dignos y bellos.

Ángel Dalmau Fernández

Primer embajador de Cuba en Suráfrica y Namibia, respectivamente

ÁFRICA Y LA EDAD DEL OLVIDO

Me encontraba disfrutando de un espectáculo nocturno en La Habana coqueta, y de repente escuché a una popular intérprete de la cancionística cubana, quien al dirigirse al público exclamaba:

–¿A ver dónde está mi gente de Puerto Rico?

–¡Aquí! –respondieron unas alegres voces.

–¿Y la gente de la tierra mexicana?

–¡Aquí! –respondió otra algarabía.

–¿Y la gente de España, a ver, dónde está la gente de la Madre Patria?

La aclamación no demoró en escucharse.

Y yo me preguntaba: ¿por qué España, la Madre Patria? No es que tuviera nada contra España; la buena, de la cual nos hablara nuestro Apóstol: Para Aragón, en España, / Tengo yo mi corazón, / / Un lugar todo Aragón, / Franco, fiero, fiel, sin saña.

La España que no se atrevería a mandarnos a callar. Y entonces yo me preguntaba: ¿y África qué?

Conversando después con un compañero le conté esta anécdota y me respondió: si la llaman la Madre Patria, entonces nosotros llamemos a África el Padre Patria.

Pero además nos llamamos América Latina, latinoamericanos. Y yo me pregunto: ¿por qué latinos?, ¿qué tenemos de latinos? Busco en el diccionario Encarta y leo: «latín. Lengua del Lecio hablada por los antiguos romanos de la cual derivan las antiguas lenguas romances».

¿No sería mejor llamarnos Afroamérica o Iberoamérica?, pero no, prefiero la designación del Apóstol, que la llamemos Nuestra América.

Madre o padre, lo cierto es que África sigue siendo el continente olvidado, ignorado, desvirtuado. Un África que para nosotros ha sido como la propia vida.

De África nos llegaron decenas de miles de hombres y mujeres cazados como animales, cuando aquí ya casi apenas quedaban indios por explotar. Llegaron sin nada material, solo traían consigo su espíritu, su música, su arte, sus dioses, su rebeldía.

Con sudor y sangre de africanos se construyó nuestra inicial base económica. Había un dicho que decía: «Sin azúcar no hay país»; pues bien, sin el negro africano no habría azúcar.

Fueron brazos africanos los que dieron vida a nuestras plantaciones cañeras. Con brazos de africanos y sus descendientes se construyeron los grandes pueblos y ciudades de Cuba, La Habana Vieja y su malecón. De los descendientes de africanos se nutrieron nuestras fuerzas mambisas durante las dos guerras de independencia contra el colonialismo español; el 75 % se componía de negros y mulatos, brillaron nuestros más excelsos generales, como el General Antonio Maceo, ese mulato que al morir en combate tenía 26 heridas en su cuerpo, su hermano, José Maceo, Quintín Bandera y Guillermón Moncada entre otros.

De África nos vienen las raíces de lo mejor de nuestra cultura, los mayores exponentes de nuestra poesía y artes plásticas, como Nicolás Guillén y Wifredo Lam o el guajiro pobre y negro Benny Moré, quien fue el mejor cantante de la historia de un pueblo de cantantes. De África nos viene nuestro caminar y mucho de nuestro hablar, sí porque nuestro idioma no es solo el castellano, por ahí andan también otras lenguas. Wole Soyinka en una ocasión me dijo que teníamos de africano hasta las formas de hacer el amor.

Sin lugar a dudas, sin África Cuba no sería Cuba. Sí, que se avergüence el amo –como escribiera Nicolás Guillén.

Hoy más que nunca se habla de diversidad cultural, incluso recientemente la UNESCO constituyó una convención para la protección y promoción de la diversidad cultural. En la actualidad no deja de mencionarse la palabra identidad nacional. En nuestro país se ha dicho que lo primero que hay que salvar es la cultura. Ahora, yo me pregunto: ¿de qué cultura estamos hablando? ¿Esa que ha estado signada por el prisma del eurocentrismo? ¿La cultura escrita y reescrita a partir de los patrones occidentales? Vuelvo a Encarta, en la sección referida a Historia, lo más relevante que allí aparece son las historias de Mesopotamia, Antigua Grecia, Antigua Roma, Alejandro Magno, Julio Cesar, Carlomagno, el arte romántico, el arte gótico, el arte barroco, el renacimiento, la ilustración; nada de África, salvo la esclavitud. Pero algo peor aún, en nuestro sistema de enseñanza se adolece de este olvido de la memoria histórica.

No hace mucho un escritor amigo me reveló que por una investigación realizada, descubrió que en nuestro país, en séptimo grado, de 78 temas de historia impartidas solo 6 correspondían a África, y de estos 6, 3 se refieren al Egipto faraónico. En octavo y noveno grado, de 152 temas, 2 de ellos al Caribe y 14 al continente africano; pero en ningún momento, a excepción del Imperio de Malí, jamás se habla de las civilizaciones africanas precoloniales.

En el imaginario popular cubano, cuando se habla de África, el punto referencial por lo general es el religioso, con particular énfasis en lo yoruba, como si no hubieran existido otras etnias, como la mandinga, congo, dahomeyano, carabalí, macua, arará y otras manifestaciones.

Es bien conocido que aún en el siglo xxi, las imágenes que trasmiten los medios de comunicación masiva sobre esa región del mundo es la de un lugar exótico, colmado de fieras y pintorescos habitantes; muestran en primeros planos a niños, hombres y mujeres esqueléticos afectados por el hambre o por el sida. Se desconocen sus manifestaciones artísticas y culturales contemporáneas.

Se olvida que ese continente fue el primero en ver a la humanidad caminar erguida, fue la cuna de la humanidad; allí florecieron los grandes reinos como los de Ghana, el Congo, Mali, Benín, Etiopia o el imperio Yoruba, todos gobernados por los autóctonos.

Se olvida o se ignora que allí nacieron grandes culturas, como las de Tombuctú y grandes universidades que agruparon a notables intelectuales (escritores, jurisconsultos, teólogos, poetas, gramáticos), quienes escribieron importantes obras para la humanidad, que la primera universidad del mundo fue fundada en Fez, Marruecos, en el 859, que la civilización mandinga brilló con vivo esplendor y su literatura oral fue relevante.

Se olvida, o se ignora, que en África tuvieron lugar las formas artísticas más antiguas de la humanidad, como las pinturas y grabados en piedra de Tassili y Ennide, en el Sahara (6000 a.C. y siglo i d.C.); las esculturas modeladas en arcilla de los artistas de la cultura Nok de Nigeria; los decorativos trabajos en bronce de los Igbo-Ukwu y las magnificas esculturas en bronce y terracota de Ifé.

Se olvida que en África se realizó el mayor genocidio de la historia, nada comparable con la Primera o Segunda Guerra Mundial ni la guerra de Vietnam.

De las tierras africanas fueron arrancados cerca de 100 millones de hombres y mujeres para ser sometidos como esclavos en el llamado Nuevo Mundo; de ellos, alrededor de 60 millones murieron antes de llegar a tierras americanas.

Se olvida que el esplendor de Occidente se debe, precisamente, al criminal comercio de esclavo y al posterior colonialismo impuesto por Europa, y que esos mismos factores determinaron el subdesarrollo del continente.

Aún existe reticencia al tema como objeto de investigación; en muchos países no se enseña la historia en la que se incluyan los aportes y la presencia de los africanos en cada región de América. No se descarta que muchas personas desconozcan la existencia de comunidades de afrodescendientes y sus aportes en países como Argentina, Ecuador, Perú y otros pueblos de Centroamérica y América del Sur, además del Caribe.

Para quienes tienen una visión alienada de África, este continente es un león que ruge, incapaz de asumir las riendas de su destino.

Los estudios afrocubanistas, en la primera mitad del siglo xx tuvieron su paradigma en figuras como don Fernando Ortiz, Rómulo Lachatañeré y Lydia Cabrera. Con los años sobrevino un gran vacío que aún no ha sido superado cabalmente, a pesar de esfuerzos realizados por estudiosos, investigadores, creadores e instituciones interesadas en el tema.

No se trata de abogar por un banal afrocentrismo. Estamos contra todo tipo de centrismo: ya sea negrocentrismo, blancocentrismo, o eurocentrismo. Se trata de establecer una visión americana, porque eso somos: americanos «reyoyos», de un proceso esencial de autorreconocimiento.

Un proverbio africano señala que quien se aparta de sus raíces niega su existencia. Por favor, no nos neguemos. Otro aforismo sentencia que si queremos saber quiénes somos y adónde vamos, primero debemos conocer de dónde venimos. No nos conformemos con solo decir: «Aquí el que no tiene de congo tiene de carabalí». Se trata de mucho más que eso: salvar nuestro patrimonio cultural.

Los momentos actuales nos convocan. No permitamos que nuestras urgencias materiales devoren nuestra espiritualidad. Si es importante debatir, más lo es actuar. Tiempo perdido hasta los muertos lo lloran –decía mi tío de origen africano. No dejemos que se nos vayan los viejitos y viejitas que aún guardan secretos, historias, leyendas y tradiciones que pueden enriquecer nuestro acervo cultural. Tengamos presente la sentencia de Hampaté Ba: «Cuando muere un anciano, se pierde una biblioteca».

Por ahí andan todavía cantos, poemas, rezos, trazos y dibujos, patakines y proverbios, fábulas y relatos de la tradición oral que forman parte de nuestro patrimonio cultural intangible y que debemos salvar.

Se impone instaurar un enfoque interdisciplinario de estos temas, y establecer la debida sinergia entre historiadores, antropólogos, etnólogos, sociólogos, investigadores, escritores, instituciones y todo aquel interesado en contribuir a nuestra identidad.

Vivimos un momento histórico y nuevos tiempos fundacionales, en el que debemos repensarnos. No permitamos que otros escriban distorsionadamente nuestra historia. Debemos tener presente que «mientras los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de la cacería siempre glorificarán al cazador».

CÓMO DECIR «DEMOCRACIA» EN AFRICANO

A finales de marzo de 2008 me invitaron a asistir a un foro organizado por el Senado mexicano, con la participación del cuerpo diplomático africano acreditado en esa hermana nación. Al entrar al recinto donde se realizaría el evento –sede de dicha entidad legislativa–, en una de las paredes observé un gran letrero: Tercera Mesa Redonda: «El largo camino de África hacia la democracia». Era el título de los temas a debatir por los diplomáticos asistentes.

Me acerqué a dos personas que resultaron ser un congolés y un saharaui, y después de la correspondiente presentación, señalé al cartel y comenté:¿qué se entenderá por democracia y cuándo habrá comenzado ese largo camino en África?

Los colegas me miraron y sonrieron al comprender el sentido de mis palabras.

Comenzó el Foro. Entre otros aspectos se mencionó el criterio según el cual la transición hacia la democracia en África comenzó en la década del 90.

¡Qué barbaridad!

De nuevo estaba ante la presencia de conceptos helenocentristas, eurocentristas y occidentalistas.

Hacía pocos días había caído en mis manos, por pura casualidad, un valioso libro en el cual el autor enjuiciaba agudamente estos límites europeizantes de la filosofía política en boga y señalaba: «Todas comienzan siempre en Grecia. Cuando se habla de demo-cracia se olvida que demos significa en egipcio ‘aldea’; no es una palabra griega».

Y yo me preguntaba: ¿y es que no hubo democracia (según el esquema occidental) antes de los 90 en África?

Recuerdo que después de la etapa poscolonialista, en los 60, cuando en algunos países africanos, particularmente en los llamados de La Línea del Frente, se estableció el sistema monopartidista, los gobiernos de esos países, surgidos por la independencia, pronto fueron calificados como antidemocráticos y comunistas. No olvido la conversación en la casa de gobierno en Luanda, en 1978, entre el entonces presidente Agostino Neto y el poeta Nicolás Guillén, de la cual fui testigo excepcional. Acababa de concluir una gigantesca concentración por el tercer aniversario de la independencia de Angola. El presidente Neto, con la voz lenta y sosegada que lo caracterizaba expresó: «¿Usted vio esa multitud de mujeres y hombres que desfilaron?, esa es nuestra milicia; a eso en Europa y nuestros enemigos le llaman comunismo. Si constituimos una Asamblea del Poder Popular, es comunismo, si adoptamos una Constitución popular es comunismo, si creamos nuestras fuerzas armadas populares, eso es comunismo».

No le faltaba razón al prestigioso líder angolano: para Europa, los Estados Unidos, y otros, no había democracia en África. No había democracia en Zambia, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique.

Con el tiempo, pronto se impuso la presión de las transnacionales, los organismos financieros internacionales y el interés de las potencias capitalistas. Surgieron los nombrados Programas de Ajuste Estructural y así se inició la aparición del multipartidismo. Ni el unipartidismo ni el multipartidismo ni el llamado sufragio universal resolvieron los problemas del continente.

Mientras se debatía acerca de estos temas, venían a mi mente los sistemas de gobierno que existieron muchos siglos antes de la aparición de los colonialistas en África, al sur del Sáhara. Por ejemplo, el imperio Yoruba, en Nigeria, cualquier funcionario incompetente que fallase en el cumplimiento de su gestión pagaba con su vida; algunos reyes se vieron obligados a suicidarse. Los yorubas se apoyaban para gobernar en un consejo de ancianos conocido como el Igbimio. Cada oficio, cada profesión, tenía su propia organización y sus propios jefes por medio de los cuales sus miembros podían llegar al rey, o este a ellos. El pueblo consideraba al gobierno como suyo; pero esto no lo consideran «democracia».

Otro caso era el de los macua, en Mozambique, cuya organización política la constituía un sistema sin Estado, pues no existía un gobierno formal que alcanzara a toda la sociedad. Más bien tenían una suerte de autoridad tradicional: una familiar-territorial, y otra, que era una especie de embrión estatal con su estructura. Es decir, una se basa en el sistema de parentesco y otra en un embrión de Estado.

En esa sociedad imperaba la simple ley de la plena libertad, no existía diferencia de clases, los hombres consideraban tener un antepasado común y estaban conscientemente familiarizados entre sí; los fundamentos religiosos de cada uno eran iguales a los de sus semejantes, y era absolutamente innecesaria la existencia de un jefe máximo. Una sociedad en la que ningún hombre pretendía estar por encima de los demás; hasta ignoraba que podía hacerlo; nadie exhibía mayor riqueza pues la economía era comunitaria; nadie se abrogaba derechos ancestrales porque todos obedecían las costumbres del grupo social; no ocurrían incidentes que exigieran la imposición de la fuerza; no se manifestaban ansias individualistas porque la reacción comunitaria las tornaría insostenibles. Pero eso no lo consideran «democracia».

La democracia no ha dejado de ser, como decía el inolvidable precursor Martin Luther King, al referirse a los Estados Unidos: «En este país, la democracia ha sido una de las palabras más apaleadas de la historia».

Por supuesto, en el referido evento no faltaron las voces dignas que tradujeran la verdadera historia: «La democracia no puede ser una prótesis para los pueblos africanos». «Los pueblos no pueden ser gobernados sino a través de sus propias instituciones tradicionales, a través de su cultura». Otra voz señaló; «La democracia no se exporta». «El desarrollo en África pasa por las instituciones endógenas».

Nada, que aún muchos especialistas, funcionarios e investigadores siguen siendo víctimas del colonialismo mental. Se olvidan o ignoran que durante el siglo xviii, el imperialismo europeo expandió un proyecto no solo económico, sino que con la ayuda de los filósofos de la Ilustración impuso el proyecto de la llamada modernidad. Proyecto que contribuyó a la conformación de una separación mundial entre los occidentales o europeos (a la vez modernos y avanzados), y los otros, el resto de los pueblos y culturas del planeta («atrasados», «inmorales» y «salvajes»).

Debemos revisar reflexivamente el arsenal conceptual con el cual se construyen los discursos referidos al África, y así evitar ser víctimas de interpretaciones que solo reproducen el discurso del poder hegemónico.

Como bien señalara un investigador mexicano que participó en la mesa redonda: «Descolonizar los esquemas mentales, imbuidos de la violencia epistemológica colonial europea pasa también como expresara Fanon: “Dejar de mirar a una Europa que habla simultáneamente del hombre, a la vez que lo asesina en todas partes”».

EL MIEDO A LA MULATICA Y LEY DE RETORNO1

1 Conferencia en el Centro Cultural José Martí, Ciudad de México, junio de 2008.

Durante una conferencia que impartí en el Centro Cultural José Martí en la ciudad de México, me preguntaron qué pensaba del mestizaje. Mi respuesta fue: No os asombréis si un día nos despertamos con la noticia de que la reina de España es una mulatica.

¿En qué me apoyaba para esta afirmación? En los datos estadísticos que nos ofrece la prensa internacional acerca del número masivo que arribaban a España, y a otros países europeos, de africanos y emigrantes de otras regiones.

Con posterioridad a esta conferencia, en un libro de la prestigiosa investigadora Luz María Martínez Montiel, editado en México en el 2007 leo:

«Se estima que en los próximos 25 años se llevará a cabo un proceso de reafricanización en Europa; solamente en ese continente se necesitarán para los próximos 10 años más de 12 millones de inmigrantes para mantener los niveles de producción y consumo en la Unión Europea.

»Cientos de miles de afrodescendientes indoamericanos y africanos están emigrando al Canadá y los Estados Unidos: mexicanos de la Costa Chica y otras regiones rurales, haitianos, dominicanos, cubanos, y de todas las nacionalidades latinoamericanas».

Y ahora, precisamente, de la Unión Europea nos llega la noticia de la Directiva de Retorno según la cual: «Los inmigrantes sin papeles que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento, mientras se tramita su expulsión. Podrán ser detenidos con una mera orden administrativa y una vez expulsados no podrán volver a la UE en cinco años. Los inmigrantes menores de 18 años no acompañados podrán ser repatriados». Así lo ha refrendado el Parlamento Europeo que ha aprobado sin enmiendas –tal como le llegó de los ministros de Interior– la llamada Directiva de Retorno de los inmigrantes, que pretende armonizar las distintas políticas de inmigración ilegal de los países miembros.

¿Qué quiere decir esto?, que a pesar de lo que para las economías del Viejo Continente significa la fuerza laboral de estos países del tercer mundo, es preferible sacrificar sus ganancias antes que ver su piel y sus culturas contaminadas por lo que todavía consideran razas inferiores. Es el miedo al mestizaje.

Es cierto que el tema del mestizaje no es nada nuevo; ya existía mucho antes de la llegada del genovés a las tierras del Nuevo Mundo. Pero en la medida en que crece la cantidad de inmigrantes en Europa aumenta el peligro de la pérdida de la propia designación como europeos. Están corriendo el riesgo de ser designados «afroeuropeos», «indioeuropeos». ¿Quién sabe? Aquí ya se va produciendo el fenómeno de la transculturación, de la que nos hablaba el fundador de las ciencias sociales en Cuba, don Fernando Ortiz.

Se trata, además, del peligro que surjan en su propio territorio nuevas expresiones espirituales; del lento surgimiento de una sociedad que, interpretando algunos conceptos del doctor Eduardo Torres-Cuevas acerca del «acriollamiento»,2 no se define por una etnia o raza, sino que se irradia una multietnia, multicolor, universal por su composición, y que siempre esta abierta. Lo importante de ese proceso es que, al margen de las ideas y de los intereses de clase, se produce una capacidad autocreadora autóctona, porque la realidad social y física cambiante, que permuta con los años, determina, impulsa y desarrolla la selección, decantación, creación y recreación de ese mestizaje que amenaza con desarrollarse.

2 Eduardo Torres-Cuevas: En busca de la cubanidad, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006.

La llamada Directiva de Retorno es, sin dudas, una medida racista. No hay que olvidar que la teoría del racismo nació justamente en Europa y nada menos que en el campo de los científicos. No fueron los marinos llegados a las costas africanas o de América quienes aplicaron el trato diferencial por el color de la piel. Los comerciantes la hicieron suya guiados por sus intereses económicos.

En aquellos tiempos prevaleció más el interés económico, y no existía temor a la contaminación porque la mezcla se producía en las colonias, no en la metrópoli; el mestizaje se hacía desde lejos. Ahora resulta lo contrario, lo tienen en su propia casa.

Hay algo que corre de boca en boca en nuestras sociedades que legitiman las actitudes racistas: es el miedo. Así el inmigrante sería acusado de quedarse con el trabajo que «pertenece» al autóctono, sobre todo cuando hay una percepción de la crisis económica. También existe otro miedo, y es cuando las estadísticas plantean alarmadas que el índice de natalidad es bajo y que la población envejece; entonces aparece el siguiente temor: la población que no se reproduce se sustituya por la población inmigrada. Miedo a que cambien las formas sociales, el «mapa tradicional de relaciones e intercambios». Esto no lo digo yo, por supuesto, lo relata un europeo no racista:

«Ya ahorita en los equipos de fútbol europeos habrá más negros y mestizos que blancos, y para el colmo de los colmos todo presagia que la primera dama de la potencia más poderosa del mundo sea nada más y nada menos que una mulatica; la esposa del primer presidente negro de los Estados Unidos». El mensaje es muy fuerte. Ahora los racistas europeos dirán, como se dice en buen cubano: «Éramos poco y parió catana».

NO OS ASOMBRÉIS DE NADA

Algunos investigadores estadounidenses convierten extensas áreas fosilíferas (a veces de varios centenares de kilómetros cuadrados) en feudos particulares y han mantenido posiciones académicas hegemónicas durante décadas. Impiden en dichas zonas que ningún otro investigador pueda acceder, aun en situaciones de ausencia de incompatibilidad de objetivos, aunque sean investigadores nativos. Por su incapacidad para abarcar áreas tan amplias, esto se traduce en que cada año centenares de fósiles (quién sabe cuántos homínidos) sin atención. Este gesto neocolonial manifiesta que quien tiene los recursos impone su ley; en este caso, patrimonio primero de los africanos y después de la humanidad. Esto es una expresión de la política internacional de un país que dicta los principios en la globalización.

Estos párrafos son de un español que lleva casi 20 años investigando en África el origen del ser humano. Afirma haber trabajado en Kenia, Etiopía, Uganda, Sudáfrica y Tanzania país que considera su segundo hogar.

En la actualidad se encuentra trabajando en «el lugar que preserva de manera excepcional los yacimientos arqueológicos más importantes para reconstruir cómo eran los primeros humanos: la garganta de Olduvai [Tanzania]. Dicha garganta, que es para la arqueología prehistórica lo que la Capilla Sixtina es para el arte, ha sido estudiada durante décadas por la familia Leakey y en los últimos 20 años se ha convertido en coto privado de un equipo de la Universidad de Rutgers liderado por R. Blumenschine».

Cuando leí esto en un periódico digital vino a mi mente una entrevista de mi época universitaria, en la que Jennifer, la hija del joven Marx, le preguntaba a su padre entre otras cosas:

–Padre ¿cuál es su divisa?

Y el joven Marx le respondió: «dudar de todo».

Si ahora me hicieran la misma pregunta no dudaría en responder: «no dudar de nada». De los yanquis «ni un tantico así».

Por el camino que llevan esos neocolonialistas mentales, nos encontraremos que ya el hombre no surgió en África, sino en la séptima galaxia. No olvidemos que un día nos quisieron hacer ver que habían llegado a la luna cuando en realidad se encontraban viviendo en la época de las cavernas.

En otro artículo digital leo: Las ruinas incas de Machu Pichu fueron descubiertas en 1911 por el estadounidense Hiram Bingham, quien en un primer momento se creía que se había apropiado de 4 000 objetos. Sin embargo, recientemente el Instituto Nacional de Cultura de Perú (INC) realizó un inventario en la Universidad de Yale, Estados Unidos, de las piezas de colección que allí se encontraban y contaron, 40 000 piezas arqueológicas no declaradas. Esto generó un reclamo de las autoridades peruanas a dicha Universidad, solicitando la devolución total de los fragmentos robados; la institución estadounidense insiste en que solo le devolverán 384 piezas en el lapso de dos años.

Estas tristes realidades nos demuestran una vez más por dónde va el mundo. Son realidades que tienen que ver con el neocolonialismo cultural y la crisis de la ética.

Recientemente, el escritor brasileño Frei Betto se refería a como «antes se hablaba de la realidad: análisis de la realidad, insertarse en la realidad, conocer la realidad. Hoy la palabra es virtualidad. Todo es virtual. Se puede tener sexo virtual por Internet: no se contagia el sida, no hay involucramiento emocional, todo se controla con el ratón. Encerrado en su cuarto en Brasilia, un hombre puede tener una amiga íntima en Tokio, sin mayor preocupación por conocer a su vecino de apartamento o de cuadra. Todo es virtual. Entramos en la virtualidad de todos los valores, no hay compromiso con lo real. Es muy grave ese proceso de abstracción de lenguaje, de sentimientos: somos místicos virtuales, religiosos virtuales, ciudadanos virtuales. En cuanto a esto, la realidad va por otro lado, pues somos también éticamente virtuales».

Hablando de realidades, y sin ánimo de incitar al pesimismo, acude a mi mente una vieja leyenda africana: