Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

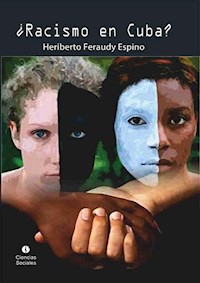

Se trata –en una primera parte— de un conjunto de entrevistas, realizadas por el investigador Heriberto Feraudy Espino, a un grupo de relevantes intelectuales cubanos, que tratan de dilucidar en sus respuestas el intríngulis de la problemática discriminatoria, sus causas y reproducción en diferentes épocas de la nación cubana, incluidos los cambios sufridos después de 1959. En una segunda parte,el autor reúne entrevistas dispersas a importantes personalidades, hechas por especialistas en diferentes foros, que siguen también el hilo conductor de las manifestaciones del racismo en Cuba, su desarrollo histórico y sus características actuales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: ¿Racismo en Cuba?

Edición: Liliam Rodríguez Berlanga

Edición pa e-book: Enid Vian

Diseño interior: Yadyra Rodríguez Gómez

Diseñode cubierta: Yuleidis Fernández

Corrección: Laura Herrera Caseiro

Composición digitalizada:Bárbara Alina Fernández Portal Emplane para e-book: Lic. Belkis Alfonso García

©Heriberto Feraudy Espino, 2015

© Sobre la presente edición:

Editorial de Ciencias Sociales, 2016

ISBN 978-959-06-1787-4

Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras publicaciones.

INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO

Editorial de Ciencias Sociales

Calle 14, no. 4104, entre 41 y 43,

Playa, La Habana

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Distribuidores para esta edición:

EDHASA

Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España

E-mail:[email protected]

En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado

RUTH CASA EDITORIAL

Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá

www.ruthcasaeditorial.org

www.ruthtienda.com

Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com

Síganos en: https://www.facebook.com/ruthservices/

Prólogo

“Razas” y color de piel: Una reflexión desde la genética humana

“Si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, grande es nuestro pecado”, escribió Charles Darwin en suVoyage of the Beagle.Esa frase vino a mi mente tras leer las reflexiones de los intelectuales entrevistados en este libro. Sus respuestas revelan disímiles formas de expresión de racismo en la sociedad cubana actual y sus fundamentos de origen y naturaleza diversa: históricos y culturales, pero también sostenido por condiciones materiales de vida que reproducen desventajas no superadas. Es un racismo que discrimina a las personas por su color de piel, es esencialmente un racismo antinegro. Reconocerlo y abordarlo en el espacio público es imprescindible para movilizar la conciencia social, donde habita muchas veces de manera subrepticia. Pienso como Martí que “Sobre lo verdadero hay que golpear. En lo caliente del hierro hay que dar. Con ir de espaldas a la verdad, de sombrero de pelo y bastón de oro, no se suprime la verdad”.1

Se trata sin dudas de un problema sumamente complejo, que se mueve en el entramado de las relaciones sociales. He aquí, como contribución al debate necesario, algunos apuntes desde la genética humana.

En el campo de las ciencias biomédicas no existe hoy consenso para explicar el concepto de “raza”, palabra que definitivamente no tiene significado biológico, ni pueden definirse características físicas o aun genéticas que diferencien a los grupos humanos en “razas” sobre la base de evidencias científicas.

En medicina es común utilizar la palabra “caucásica” cuando se describe clínicamente a una persona de piel blanca ¿Cuánto sabemos, por ejemplo, del origen de esa categoría para clasificar a los individuos de piel menos pigmentada? ¿Por qué denominar a ese conjunto de personas con el nombre de un área montañosa ubicada en Rusia? Fue J. F. Blumenbach, naturalista alemán (1752-1840) y discípulo de Carolus Linnaeus, quien estableció en 1795 la más influyente de todas las clasificaciones raciales en el campo de la biología y de la evolución.2En su definición original citó dos razones para establecer la denominación racial de “caucásicos” para los europeos: la belleza máxima de los habitantes de esa pequeña región y la alta probabilidad de ubicar el origen de los humanos en esa área. La clasificación taxonómica final de Blumenbach dividió a los seres humanos en cinco grupos definidos por su origen geográfico y apariencia, en el siguiente orden: la “variedad Caucásica” para los individuos de piel clara de Europa y regiones adyacentes; la “variedad Mongol” para habitantes de Asia oriental incluyendo China y Japón; la “variedad Etíope” para personas de piel oscura habitantes de África; la “variedad Americana”para las poblaciones nativas del Nuevo Mundo y la “variedad Malaya” para polinesios y melanesios de las Islas del Pacífico y los aborígenes de Australia.

La adición de la “variedad Malaya” al sistema inicial decuatro “razas” definido por Linnaeus3(taxonomía que considerabaademás del origen geográfico los aspectos de color, temperamento y postura) y el establecimiento de un sistema jerárquico por “valor”, fue su única añadidura. Estas clasificaciones taxonómicas estuvieron influidas por una predisposición psicológica y el contexto social y no escaparon al racismo universal de su tiempo. Ambos vivieron en una época en que las ideas de progreso y superioridad cultural de la vida europea dominaron el mundo político y social. En la clasificación de Linnaeus, seguramente resultaba más atractivo incluirse en el grupo de los “blancos, sanguíneos y musculares” como definió a los europeos, que en el de los “amarillo-pálidos, melancólicos y rígidos” de los asiáticos. No obstante haber realizado estas clasificaciones, ninguno de los dos investigadores pudo aportar elementos objetivos para delimitar las fronteras entre una y otra “variedad” o “raza” y Blumenbach reconoció explícitamente la imposibilidad de establecer límites entre los grupos. Explicó la diversidad humana como resultado de cambios “degenerativos”, respecto a los humanos originales, acontecidos por la adaptación al clima y a otras topografías, así como por la adopción de hábitos y nuevos modos de vida, algo que según él ocurrió en la medida en que el hombre se “esparció” hacia otras regiones geográficas. La posición de Blumenbach en contra de la esclavitud y el hecho de construir una biblioteca personal dedicada a la obra de destacados escritores de piel negra de su época, así como haber reconocidola superioridad moral de los esclavos sobre la de sus captores al hablar de “su natural ternura de corazón, que no se modificó ni extirpó nunca a bordo de los barcos negreros, ni ante la brutalidad que en las plantaciones de azúcar practicaron sus ejecutores blancos”, no minimiza las consecuencias racistas de su análisis geométrico superficial de las variaciones raciales, permeado por su propia percepción de la belleza relativa que priorizó en el pináculo desu sistema jerárquico de clasificaciónun patrón estético con el ideal caucásico como punto de partida.

Los patrones de la variación humana basados en investigaciones genéticas

Un considerable número de personas continúa pensando que los grupos humanos poseen diferencias biológicas fundamentales entre sí. No pocos atribuyen a las variacionesexternas en el color de piel, características faciales y formas del cuerpo, las diferencias en el carácter, temperamento o inteligencia. Se mantiene una controversia que busca dirimir si el concepto de “raza” es un constructo biológico o social.

Las investigaciones sobre las variaciones genéticas humanas emprendidas en los últimos 45 años, se han propuesto conocer si las diferencias fenotípicas entre grupos humanos pueden ser atribuidas a variaciones genéticas.

Los humanos son similares en alrededor de un 98,8 % a los chimpancés a nivel de los nucleótidos4que conforman la cadena de ADN. Se diferencian como promedio en 1 de cada 500-1000 nucleótidos en cada cromosoma.5

Todos los seres humanos son idénticos en 99,6 -99,8 % de su información genética a nivel de la secuencia de nucleótidos, 0,2-0,4 % base de la diversidad, abarca alrededor de unos 10 millones (de los 3 000 millones de pares de bases que conforman el genoma humano) de variantes en el ADN, que pueden a su vez ordenarse en un astronómico número de combinaciones posibles.

Es en las poblaciones africanas donde se evidencia hoy la mayor parte de las variaciones en el ADN. El resto posee apenas solo una pequeña fracción de la diversidad genéticapresente en África. Ello ha sido explicado por la ocurrencia de un “cuello de botella” en el momento de la expansión delser humano fuera de África, hace unos 60 000 años y la deriva6genética posterior. Ha llegado a estimarse que apenas unos 200 individuos salieron de África en el momento de dichaexpansión7y que ese reducido número de personas se multiplicó en las diferentes regiones ocupadas tras abandonar el hábitat inicial, dando lugar a la población actual. Su evolución adaptativa para sobrevivir en los ambientes donde se establecieron, que incluye mutaciones en su información genética perpetuadas a través de la herencia y operadas bajo los mecanismos de la selección natural y de la propia deriva genética, explican en conjunto la similitud de características entre los grupos humanos actuales.

Múltiples fueron los cambios adaptativos que ocurrieron evolutivamente en el fenotipo8y el genotipo9de los seres humanos a lo largo de ese período de tiempo. Su estudio es del mayor interés para la genética humana a fin de explicar los mecanismos de la evolución, el origen de las enfermedades y el papel de los genes y del ambiente. Varios de estos cambios han tenido lugar en los rasgos humanos que más se han asociado con las denominadas “características raciales”, como son el color de la piel y de los ojos, las características morfológicas faciales y el color y textura del cabello. De ellos, es el color de la piel el que en la actualidad y en nuestro propio medio, se considera más significativamente para asociar a individuos con “razas”. Obsérvense algunos documentos oficiales en nuestro país y podrá apreciarse que en no pocos, al recoger datos generales del individuo(nombres y apellidos, dirección particular, edad, carné de identidad, entre otros), aparece la palabra “raza” y a lo que se refiere propiamente es al color de la piel.

La pigmentación de la piel humana: medición, evolución y bases genéticas

La pigmentación es uno de los fenotipos más variables en los humanos. El color de piel, cabello y del iris de los ojos está determinado primariamente por la melanina, un término genérico utilizado para describir un complejo grupo de biopolímeros sintetizado por células especializadas denominadas melanocitos, ubicados en la capa basal de la epidermis. Otras sustancias como la hemoglobina, tienen un rol menor en la pigmentación de la piel.10Las pieles de color oscuro tienen un mayor contenido de melanina que las pieles de color claro.

Los primeros intentos para utilizar métodos estandarizados para medir el color de la piel, estuvieron basados en técnicas de comparación pareada. El más usado fue la escala cromática de Von Luschan, en el que la pigmentación de la piel era clasificada al compararla con 36 baldosas de cerámica cuyos colores se distribuían en un rango desde el blanco hasta el negro.11Aunque considerado un método popular en la primera mitad del siglo xx, el reconocimiento de la subjetividad presente en su aplicación, llevó a los investigadores a abandonarlo alrededor de los años 50 del pasado siglo, cuando los primeros espectrómetros portátiles de reflectancia estuvieron disponibles. Los espectrómetros de reflectancia miden el porcentaje de la luz reflejada por la piel a diferentes longitudes de onda y se utilizan desde entonces, al considerarse como el instrumento que ofrece la medición más objetiva y exacta de la pigmentación de la piel.

La pigmentación de la piel muestra una distribución atípica (comparado con el modo en que se comporta la distribución de otros rasgos humanos) en la geografía mundial. La pigmentación tiende a ser más oscura en el área ecuatorial y tropical comparada con las áreas más alejadas del Ecuador. Estimaciones precisas, tras realizar mediciones por reflectometría, muestran una fuerte asociación entre la pigmentación de la piel y la latitud, explicada por la intensidad de exposición a las radiaciones ultravioletas, que es mayor a nivel del Ecuador y disminuye progresivamente con el incremento de la latitud. Según diversos autores, la exposición a las radiaciones ultravioletas es el factor que determina la atipicidad de la distribución geográfica de la pigmentación de la piel. Las investigaciones evidencian a su vez que el color de la piel es más oscuro en el hemisferio sur que en el norte en la latitud equivalente y se ha explicado que estas diferencias hemisféricas están originadas por mayores niveles de radiación ultravioleta en el hemisferio sur, debido a factores como la concentración de ozono, la turbidez atmosférica y la distancia de la tierra al sol, entre otros.12

La melanina actúa como “llave” de la capa fotoprotectora de la piel. De particular importancia es su rol en el filtrado de las peligrosas radiaciones ultravioletas emitidas por el sol. La melanina funciona como un bloqueador solar, especialmente efectivo para proteger contra los dañinos efectos de la radiación electromagnética de longitudes de onda corta (~300 nm) que son las más peligrosas, al provocar mutaciones en el ADN y en consecuencia, alteraciones proteicas conducentes a enfermedades malignas de la piel. Estas son esencialmente las razones por las que, según los investigadores, los mecanismos de la selección natural favorecieron las pieles más oscuras, comomecanismo de protección, entre quienes originalmente se establecieron en las zonas ecuatoriales y tropicales.

En la actualidad se conocen al menos 15 genes cuyas variaciones están relacionadas con la pigmentación de la piel, iris y pelo. Sin embargo, no existe hasta hoy en ningún caso una mutación que permita establecer una relación directa entre un gen y un color de piel específico.

El color de la piel de los cubanos

Hace poco tiempo realizamos en nuestro país un estudio de la pigmentación de la piel de un grupo de cubanos de todo el país. Investigamos entre sus participantes el comportamiento de la pigmentación en un área del cuerpo no expuesta al sol (piel de la cara interna del brazo) y en una zona ampliamente expuesta (piel del dorso de la mano). Utilizamos para ello un dermoespectrómetro,13que es parte de la familia de equipos anteriormente mencionada.14

El índice de melanina que devuelve el instrumento es un valor entre 0 y 100. Las personas de piel más clara muestran valores cercanos al 20 y este se incrementa en la medida en que se oscurece la piel. El promedio de índice de melanina en el estudio realizado a casi 900 personas, en la cara interna del brazo fue de 39,8, con un valor mínimo de 23,4 y un máximo de 85,9. Se solicitó a cada participante que definiera su propio color de piel. Cuando se analizaron los valores del índicede melanina y se compararon con el color de piel que declarósobre sí cada individuo, se apreció un comportamiento solapado. Personas clasificadas como mestizas y negras mostraron igual valor en el índice de melanina que el de personas autodefinidas como blancas y viceversa ¿Cómo es posible entonces establecer límites entre un color de piel y otro?

Al analizar más detenidamente los resultados, pudo observarse que en las regiones del país donde existe mayor número de personas de piel negra, un individuo definido como blanco posee el mismo índice de melanina que un individuo que se define como mestizo y reside en provincias donde predominan en número, personas de pieles más claras. Estos son elementos para reflexionar cuidadosamente sobre el componente perceptivo que interviene en la definición que se realiza del color de piel.

Por otra parte, diferencias notables se apreciaron en un mismo individuo de la muestra estudiada, entre su índice de melanina medido en la cara interna del brazo (recordemos que es un área mayormente no expuesta al sol) y el encontrado en el dorso de su mano. Tan amplias fueron esas diferencias, que si hipotéticamente se decidiera establecer puntos de corte basados en un valor límite del índice de melanina para agrupar a las personas por color de piel, una parte de los individuos estudiados podrían clasificarse con un color diferente al observar por un lado el dorso de su mano y por el otro, la cara interna del brazo. Los hombres mostraron valores en el índice de melanina más elevados que las mujeres.

El hecho de haber comprobado esas diferencias en el color de piel en dos áreas del cuerpo de una misma persona, es un elemento para meditar sobre una situación que quizás no se presenta en países de otras áreas geográficas, pero que en la latitud en que se ubica Cuba, en la que la incidencia de los rayos solares estimula ampliamente la producción de melanina, existe un escenario particular que nos obliga a un manejo más cuidadoso en la caracterización de este rasgo fenotípico. Aún más, podríamos preguntarnos ¿cuán objetiva es laclasificaciónpor color de piel en blancos, negros y mestizos, mantenida a lo largo de nuestra historia y que realizamos además la mayor parte del tiempo observando las áreas del cuerpo más expuestas al sol?, más si ello ocurre en una nación mestiza. Con las evidencias obtenidas es posible afirmar que la distribución del color de la piel de los cubanos muestra un rango continuo de tonalidades cuyos límites son considerablemente imprecisos.

Dos de los genes pigmentarios analizados, SLC24A5 ySLC45A2,15mostraron relación con el índice de melanina en los participantes cubanos. Se trata de genes que han sido previamente descritos en otras poblaciones como fuertemente asociados a los niveles de melanina pero nunca antes estudiados en la población cubana. El resto de los genes estudiados y que fueron seleccionados porque han mostrado asociación con el índice de melanina en poblaciones de otras regiones, no tradujeron relación con el índice de melanina en la investigación cubana.

Una mirada obligada a El engaño de las razas

En 1946 publicó Fernando OrtizEl engaño de las razas.El saber universal de casi cinco siglos de indagaciones en los campos de la biología y el pensamiento social fue sistematizado por el etnólogo cubano para fundamentar magistralmente una verdad científica: la inexistencia de las razas humanas.

En dos de los capítulos de este libro, examina Ortiz particularmente el papel de los genes y la herencia en una posible definición de “raza”, teniendo en cuenta el contenido del que fue a su juicio “el concepto más prudente de raza”, planteado por el antropólogo E. Hooton de la Universidad de Harvard, en el que se alude a “una gran división de la humanidad cuyos miembros, aun cuando individualmente variados, se caracterizan como grupo humano por una cierta combinación de caracteres morfológicos, principalmente no adaptativos, los cuales proceden de su común descendencia”.16Tras el detallado análisis de los conceptos fundamentales de la genética disponibles hasta entonces, concluye:

…basta pensar en las incontables variantes de los individuos y de sus caracteres y en la enorme complejidad del proceso hereditario y de sus posibles y siempre variables peripecias, para comprender cuán ilusoria ha de ser la racialidad de un dado carácter corporal y, más todavía, de un conjunto de estos. En esa complejidad fenoménica se pierde la “raza”. Su factor constitutivo elemental, o sea, el carácter somático hereditario, se extravía y desaparece en el tiempo por los rastros de las generaciones humanas, como se pierde en el espacio por las masas de población y sus meandros geográficos.17

Desde entonces han transcurrido casi 70 años, dentro de los cuales, los vertiginosos avances en el conocimiento de la genética humana han confirmado las afirmaciones de Fernando Ortiz. La secuenciación del genoma humano, el estudio de las variaciones genéticas en individuos de las diferentes regiones geográficas, el cartografiado de los genes, y más recientemente los estudios de mezcla étnica utilizando marcadores genéticos, validan su tesis de que, de acuerdo con el concepto anterior, “…una raza debe por la tanto estar constituida por un conjuntode caracteres semejantes, permanentes, hereditarios, definibles y presentes en todos sus miembros. Sin tales requisitos no existe biológicamente la ‘raza’,18y al hecho de que en la diversidad que muestran los seres humanos “…las variantes que se ofrecen en cada carácter somático hacen que no se pueda precisar en sus escalas métricas dónde comienza y acaba una raza y donde la otra o las otras”.19Recordemos lo explicado anteriormente en estas notas en relación con el color de la piel y el índice de melanina, como un ejemplo de la distribución continua de esta característica humana.

Fernando Ortiz evocó en no pocas ocasiones, al abordar el tema de las “razas” en Cuba, a José Martí, al encontrar en su obra ideas y principios esenciales para desmontar la falacia de las “razas” y la sinrazón de los racismos, y aun para procurar que sentimientos de “razas” no laceraran la unidad de los cubanos. Martí nos anticipó que “La igualdad social no es más que el reconocimiento de la equidad visible de la naturaleza”20y que “Todo lo que divide a los hombres, todo lo que los especifica, aparta o acorrala es un pecado contra la humanidad…Insistir en las divisiones de razas, en las diferencias de raza, de un pueblo naturalmente dividido, es dificultar la ventura pública, y la individual que están en el mayor acercamiento de los factores que han de vivir en común”.

Se agradece la oportunidad de leer este libro, valiosa contribución a la necesaria reflexión sobre nuestra realidad social, desde las historias de vida y diversidad de saberes de cada uno de sus entrevistados. Se me han pedido unas palabras iniciales, aquí están, con el propósito de servir de algún modo en nuestra lucha por conquistar toda la justicia.

Dra. C. Beatriz Marcheco Teruel21

Mayo de 2015

1 José Martí: Obras completas, t. 1, p. 451, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.

2 J. F. Blumenbach: A manual of the elements of natural history, W. Simpkin and R. Marshall, Londres, 1825.

3 C. Linnaeus: Systemanaturae [s. n.], Stockholm, 1758.

4 Nucleótidos: se refiere a las cuatro bases nitrogenadas (adenina, timina, citosina y guanina) que conforman en diferentes combinaciones la cadena de ADN.

5S. Tishkoff y K. Kenneth: “Implications of biogeography of human populations for ‘race’ and medicine”, enNature Genetics Supplement, 36(11): S21-S27, nov., 2014.

6 Deriva genética: es una fuerzaevolutivaque actúa junto con la selección naturalcambiando las frecuencias alélicas a nivel de los genesen el tiempo. Es un efectoestocástico. Ocurre una fluctuación al azar de las frecuencias alélicas entre generaciones que resulta del sorteo de genes que tiene lugar durante la transmisión de gametos de los padres para producir los genotipos hijos en poblaciones finitas. Si en algún momento durante esta conducta fluctuante uno de los alelos no llega a transmitirse a la siguiente generación, entonces este se habrá perdido para siempre. La consecuencia última de la deriva es la fijación de uno de los alelos en la población. La tasa de fijación es inversamente proporcional al tamaño de población, es decir, la tasa de fijación de alelos es más grande en poblaciones pequeñas. El resultado de la deriva suele ser la pérdida de variabilidad genética. Normalmente se da una pérdida de los alelos menos frecuentes y una fijación (frecuencia próxima al 100 %) de los más frecuentes, resultando una disminución en la diversidad genética de la población. Al igual que la selección natural, actúa sobre laspoblaciones, alterando la frecuencia de losalelosy la predominancia de los caracteres sobre los miembros de una población, y cambiando ladiversidad genéticadel grupo. Los efectos de la deriva se acentúan enpoblaciones de tamaño pequeño(como puede ocurrir en el efecto de “cuello de botella”o elefecto fundador), y resultan en cambios que no son necesariamenteadaptativos. Los alelos son las formas alternativas de un gen en una población dada.

7 Nick Patterson, comunicación personal, 2015. Nick Patterson es Senior biólogo computacional del Programa de Genética Médica y Poblacional del Instituto Broad adjunto al Massachusetts Instituteof Technology y a la Universidad de Harvard. Su trabajo involucra la aplicación de nuevas metodologías estadísticas al análisis de datos genéticos complejos enfocados a la genética humana y médica y a la comprensión de la evolución de los humanos modernos desde la época de los Neandertales.

8 Fenotipo: Las propiedades observables de un organismo, incluyendo su morfología, fisiología y conducta a todos los niveles de descripción.

9 Genotipo: El contenido genético de un organismo.

Se considera que el fenotipo es en parte la expresión visible del genotipo; el genotipo define el patrimonio genético del organismo y está compuesto por diferentes genes heredados. Sin embargo, el fenotipo puede estar fuertemente influenciado por el medio ambiente, por ejemplo: la piel puede oscurecerse bajo la influencia del sol. La alimentación también puede tener un impacto significativo en el fenotipo.

10E. J. Parra: “Human Pigmentation Variation: Evolution, Genetic Basis, andImplications for Public Health”,enYearbook of Physical Anthropology,50: 85-105.

11A. H. Robins:Biological perspectives on human pigmentation, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

12 R. L. McKenzie y J. M. Elwood: Intensity of solar ultraviolet radiation and its implication for skin cancer, 103: 152-154, 1997.

13 En este caso es un instrumento diseñado para medir el índice de melanina en la piel a partir de la luz reflejada en forma no especular en las longitudes de onda del rojo y el verde. La estimación del índice de melanina se realiza por este equipo a partir de una relación matemática del logaritmo en base 10 de 1 % de reflectancia del rojo.

14A. Fullertonet al.:Guidelines for measurement of skin color and erythema.Contact Dermatitis, 35: 1-10, 1996.

15 B. Marcheco Teruel, E. J. Parra, E. Fuentes-Smith, A. Salas, et al.:“Cuba: Exploring the History of Admixture and the Genetic Basis of Pigmentation Using Autosomal and Uniparental Markers”, enPLoS Genet10(7): e1004488. doi:10.1371/journal.pgen.1004488, 2014.

16 Fernando Ortiz: El engaño de las razas, 3ra. ed., pp. 66-67, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2011.

17 Ibídem, p. 215.

18 Ibídem, p. 494.

19 Ibídem, p. 497.

20 José Martí: Obras completas, t. V, p. 282, Editora Nacional de Cuba, La Habana, 1963.

21 Médico. Especialista en Genética Clínica. Profesora e Investigadora Titular del Centro Nacional de Genética Médica de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

Introducción

Y ahora viene la cuestión moral —la cuestión del matrimonio—. La eterna pregunta. Y, ¿tú casarías tu hija con un negro?

Para mí no tiene esta pregunta ninguna significación. Es difícil que yo encontrase marido digno de mi hija, si yo tuviera por ejemplo la hija que yo quisiera tener, fina e ideal, con mucha mente y mucho corazón, y tan sensible, que no me la pudiesen rozar sin lastimarla el (casco), de su cabello. Si yo encontrase en un negro las condiciones apetecibles para darle esta gloria y consuelo de mi vida, frágil como la espuma y limpia como un rayo de sol, yo sé que tendría la sensatez y el valor de afrontar el aislamiento social, y de consentir por mi parte en acceder a la voluntad de mi hija. O la llevaría a tierra, donde se sientan en haz los negros y dan el brazo a todos los señores los negros cultos y honrados.

Pero para eso sería previo que mi hija se enamorara del negro, y que el negro demostrase no solo condiciones de generosidad en bruto, ni su simplicidad, que es hoy con justicia y seguirá siendo para los hombres honrados, su mayor poder, porque es la prueba patente de su mayor derecho, sino las condiciones excepcionales de carácter y de cultura necesarias para enamorar ami hija, a despecho de la oposición y repulsa general, y los prejuicios sociales, odios a la juventud y a la mujer, que el problema negro implica.

Y en otra parte el autor de este texto señala:

Ahora en cuanto a la práctica. ¿Cómo se resolverá el problema? ¿Iremos al negro? ¿El negro vendrá al blanco?

Deben mezclarse las razas. Y la otra pregunta: ¿Puede impedirse que se mezclen? Lo que es, es.

A manera de conclusión el autor sentencia:

¿Por dónde empezará la fusión? Por donde empieza todo lo justo y lo difícil, por la gente humilde. Los matrimonios comenzarán entre las dos razas entre aquellos a quienes el trabajo mantiene juntos. Los que se sientan todos los días a la misma mesa, están más cerca de elegir en la mesa su compañera, que [los] que no se sientan nunca en ella. De abajo irán viniendo de esa manera.1

Al más simple lector este artículo le parecería escrito en estos tiempos; como formando parte del debate que en la actualidad promueve un grupo de intelectuales y activistas contra esa lacra que durante más de medio milenio corroe a la sociedad cubana. Pero no, fue escrito nada menos que por nuestro José Martí en la época de su plena madurez. Confieso que cuando tuve este texto en mis manos sentí la necesidad de confirmar su validez con mis propios ojos y fue así que acudí a la biblioteca del Centro de Estudios Martianos. Allí estaba el documento escrito, con puño y letra, por el más grande pensador de los cubanos.

¿Por qué no aparece esta profunda reflexión en las Obrascompletas del Maestro?, ¿Por qué surge a la luz en estos tiempos? No es lo más importante ahora, lo lamentable y triste es la tremenda vigencia que tienen estas ideas en la actualidad.

Parecería increíble que después de tantos años se mantenga la fuerza de esos prejuicios denunciados por el Apóstol y peor aún, se reproduzcan a pesar de los avances logrados.

Tanta ignorancia acumulada durante años, la retrasmisión de estereotipos negativos, la insuficiente presencia del tema en la educación a todos los niveles, la poca presencia en los medios de comunicación masiva, la herencia de una mentalidad retrógrada desde tiempos inmemorables, son factores que se entretejen dando lugar a nefastas historias que afectan y empañan la sociedad a la que aspiramos.

Muestra de la carga de subjetividad que provoca el racismo y sus manifestaciones de discriminación y prejuicio fue la experiencia observada durante uno de los debates sostenidos con jóvenes de una unidad militar acerca de la problemática racial en nuestro país. Una joven oficial y dirigente de la UJC al intervenir hizo referencia a su experiencia personal: en las fotos de familia siempre aparecían negros amigos. Cuando ella decidió casarse con un joven negro, toda la familia se puso en contra. El abuelo llegó a amenazarla con ahorcarse si se casaban; porque eso significaría una indecencia.

En marzo de 2012 durante uno de los talleres debates organizados por la Comisión José Antonio Aponte de la Uneac y la Asamblea Nacional del Poder Popular, efectuado en la provincia de Ciego de Ávila, un periodista presente planteó que él no creía en la existencia de racismo en Cuba hasta el día que un padre patriota y revolucionario, amigo suyo, sufrió de un derrame cerebral al conocer que su hija estaba con un mulato. A los pocos días el hombre falleció.

Del por qué la existencia y vigencia de estos prejuicios por el color de la piel trata este libro, de la necesidad de exterminar a ese pequeño racista que al decir de la doctora Pogolotti sobrevive entre nosotros, de contribuir a la educación de jóvenes y viejos siguiendo el axioma martiano de que, “educar es preparar al hombre para la vida”.

La presente recopilación contiene varias miradas sobre esta mácula social que data de siglos, pero todas coincidentes en su permanencia y en la necesidad de extirparla definitivamente.

Sin lugar a duda, la discriminación por el color de la piel es una de las discriminaciones más antiguas de la sociedad cubana y tal vez del género humano. Se impone combatirla y para contribuir a ello se propone este texto a los lectores.

1Jose Martí: “Para las escenas”,Anuariono. 1, pp. 31-33, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 1978.

Luchar contra el racismo

es fortalecer la unidad de la Nación*

Ricardo Alarcón de Quesada**

En 2009 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 64/169 designando el 2011 “Año Internacional de los Afrodescendientes”. Varios países de la región, entre ellos Cuba y, en nuestro caso, no por una resolución, sino por histórica convicción, se encuentran desarrollando actividades al efecto. ¿Cuál es su apreciación acerca de este acontecimiento?

Es necesario, indispensable, luchar hasta la erradicación completa y total del racismo y la discriminación racial en cualquier forma o grado en que se manifieste. Igualmente hay que reconocer la contribución cultural, espiritual y religiosa, así como a las luchas sociales y políticas que los esclavos y toda la diáspora africana han dado al resto del mundo. Pero también hay que poner fin a la marginación y subordinación que sufre todavía África, un continente entero, todo él preterido y discriminado. Si a eso contribuye, aunque sea en algo, la Resolución 64/169 pues, bienvenida sea. Pero te confieso que no me entusiasma demasiado esa moda de Naciones Unidas convocando al año de esto o al año de lo otro. Es ya bastante larga la lista de resoluciones de ese tipo de las que nadie se acuerda.

A algunos puede servirles para ceremonias y discursos autocomplacientes. Pero el 2011 puede pasar a la historia como el año en que más africanos mueran por hambre, el año en que se masacra impunemente a un pueblo africano, el de Libia, y el año en que en países europeos aumenta la persecución y el hostigamiento contra la emigración africana.

Dicho lo anterior, nosotros en Cuba, debemos aprovechar esa resolución para avanzar mucho más en la batalla por la igualdad, contra el racismo y la discriminación. No para cumplir con una formalidad ni para inclinarnos ante la hipocresía mundial. Sino porque esa batalla es muy importante para nosotros, debemos librarla a fondo porque ella está en el mismo centro del empeño por fortalecer la unidad de la nación, que es, nada menos, que el “más preciado legado de nuestra historia y del proceso revolucionario” como proclamó el Informe Central que presentó el compañero Raúl al VI Congreso del Partido y que fue aprobado por todos los delegados.

Son conocidos los vínculos de amistad que lo unían a usted con Gerardo Abreu Fontán, uno de los jóvenes más destacados en la lucha clandestina contra la tiranía batistiana aquí en La Habana, y que fuera consecuente con sus ideas hasta ser asesinado por los sicarios del régimen. ¿Tenía Fontán alguna apreciación acerca del fenómeno de las desigualdades raciales en nuestro país?

Gerardo era, por muchas razones, un ser extraordinario, irrepetible. Conoció en carne propia lo peor del capitalismo y el racismo. Nació en el Condado en Santa Clara, que entonces era un barrio de indigentes. No pudo terminar el cuarto grado de la escuela primaria. Desde niño tuvo que trabajar para ayudar a su madre y a su familia y tuvo que hacerlo en los empleos más humildes, lo que aquella sociedad reservaba a los negros pobres.

Cuando lo conocí, sin embargo, me encontré frente a un hombre de inteligencia y madurez excepcionales, de gran sensibilidad, culto y refinado. Fue mi jefe como lo fue de la inmensa mayoría de los jóvenes que militamos en el Movimiento 26 de Julio en La Habana. El compañero más querido y respetado, que a todos nos convoca cada 7 de febrero después que han pasado ya más de cincuenta y tres años de una fecha que irá siempre con nosotros. Ese día fuimos muchos los que lloramos de rabia y fueron muchos los jóvenes que se lanzaron a las calles y tomaron los centros de enseñanza, incluyendo las academias privadas, e iniciaron la que fue, probablemente la huelga más prolongada de nuestra historia. Quizás sobre decirlo, pero la mayoría de los jóvenes que se lanzaron a esa hermosa batalla eran “blancos” dispuestos a morir también por su líder, el Negro Fontán.

Cuando nos acercábamosa él, quienes tuvimos el privilegio de hacerlo no pocas veces, era casi siempre para recibir sus orientaciones. Gerardo era hombre de pocas y sabias palabras. Aunque todos teníamos casi la misma edad nos aproximábamos a él como a alguien superior a nosotros; una leyenda viviente.

Tarde en la noche, por el Mercado Único, quizás alguna vez comiendo una “frita”, que era entonces el único lujo, hablamos de otras cosas. De la Cuba futura; sin explotación ni discriminación, de igualdad y solidaridad, una Cuba libre y socialista. Pero también de poesía, de literatura y de música.

No tengo la menor duda de que Fontán sabía que la discriminación racial era uno de los peores males de aquella república y estaba convencido que solo se resolvería con una profunda Revolución, con el socialismo. Él siempre nos enseñó que la victoria no sería simplemente el derrocamiento de la tiranía y que mucho habría que luchar después.

En las Brigadas Juveniles y Estudiantiles del M-26-7 no hubo, ni podía haber, una pizca de racismo. Nuestro jefe indiscut