3,49 €

Mehr erfahren.

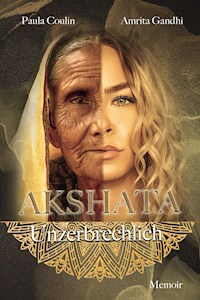

- Herausgeber: Paula Coulin

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Unsterbliche Liebe. Ein magisches Land. Zwei Frauen. Das gleiche Schicksal. Amrita Gandhi hat alles, was sie sich wünscht, außer einer großen Liebe. Als der brilliante Elitesoldat Anand in ihrem Leben auftaucht, kann sie nicht widerstehen. Ein Unfall trennt die beiden, und Amrita muss von nun an um ihr Glück kämpfen. Paula Coulin flieht vor der Liebe nach Indien. Sie will wissen, was es bedeutet, Frau zu sein und gleichzeitig unabhängig. So macht sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis des Weiblichen, und tanzt mit den Frauen Gujarats um das heilige Feuer der Göttin. Beide Frauen erzählen von Gehen und Bleiben, von Hoffen und Vergessen, von Abschied und Erfüllung. "Akshata – Unzerbrechlich" ist ein faszinierendes Portrait zweier starker Frauen, die ebenso selbstbestimmt leben wie leidenschaftlich lieben. Auszug: "Der wahre Grund, warum ich hier bin, reicht tiefer. Ich bin ein Rationalismusflüchtling. Ich bin abgehauen von all den Graus und Blaus. Ich wollte an einen Ort voller Farbe und Emotion und Glaube, und ich wollte in das weiblichste Land, das ich mir denken konnte. Das war für mich Indien. Ich wollte hier gesund werden. Auch als Frau." Leserstimmen: "Diese Geschichte ist wie eine große Umarmung für alle Frauen, die mutig, verletzlich, stark und weich zugleich sind. Paula und Amrita könnten unterschiedlicher gar nicht sein, aus verschiedenen Welten, geprägt von ihrer Herkunft, erfüllt sie jedoch ein gemeinsamer Wunsch: die Liebe zu verstehen. Ein kraftvolles Buch, das den Leser mitnimmt auf eine unglaubliche Reise nach Indien, wo die Göttin sich in wahrer Liebe, im Schmerz und in der Unfassbarkeit zeigt." Birte B., Buchhändlerin "'Akshata – Unzerbrechlich' handelt von der Liebe in all ihren Facetten. Es geht um die Bedingungslosigkeit von Liebe, um Freiheit und Liebe, um Abhängigkeit und Liebe, es geht darum, wie Männer lieben und wie Frauen lieben. Es geht um Liebe als Illusion, aber auch um die Erfahrung, wahrhaft geliebt zu werden; es geht vielleicht auch um die Sucht nach Liebe. Es geht um Paradoxien von Stärke und Schwäche. Das Buch beeindruckt mit diesem starken Glauben an die Liebe, so gegenläufig zu unserer Zeit in der alles beliebig ist und austauschbar und nur von kurzer Dauer. Es geht um die Überwindung von persönlichem Leid, aber auch um Leidensfähigkeit, und die Verwandlung und Heilung, die auf den Schmerz folgt. Und darin liegt die besondere Kraft dieser Erzählung." Katina K., Yogalehrerin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

AKSHATA

Unzerbrechlich

Paula Coulin

Amrita Gandhi

Inhalt

Titel

Vorwort

Davor

Die erste Nacht

Die zweite Nacht

Die dritte Nacht

Die vierte Nacht

Die fünfte Nacht

Die sechste Nacht

Die siebte Nacht

Die achte Nacht

Die neunte Nacht

Tag des Sieges

Danach

Dank

Glossar

Dieses Memoir schildert authentische Ereignisse. Zum Schutz der Beteiligten wurden Namen und Orte verfremdet. Manche Aspekte und die zeitliche Abfolge wurden dem Erzählfluss zuliebe geändert.

Das Werk ist einschließlich aller Inhalte urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in jeglicher Form, sowie die Verbreitung und Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers untersagt.

Durchgesehene und erweiterte Neuausgabe vom Juli 2020. Die Erstausgabe erschien im Juli 2019.

Copyright © 2020 Paula Coulin, Amrita Ghandi

Publishing Rights © 2020 Paula Coulin, Amrita Ghandi

Korrektorat und Buchsatz: AutorenServices.de, Marlon Baker

Covergestaltung und E-Book-Satz: NaWillArt – CoverDesign

Unter Verwendung eines Motivs von: unsplash.com

Designed by BiZkettE1 / Freepik

Designed by visnezh / Freepik

Paula Coulin

c/o AutorenServices.de

Birkenallee 24

36037 Fulda

Mehr über die Autorin erfahren Sie hier:

www.paulacoulin.com

Männern, die die Saat des Schmerzes säen.

Frauen, die Freude zur Welt bringen.

And — which is more — you’ll be a Man, my son!

Rudyard Kipling, „If “

(Rewards and Fairies, 1910)

Vater, Sohn und heiliger Geist – in der christlichen Tradition gibt es keine Göttinnen. Der Körper und das Wesen der Frau besitzen keine Heiligkeit, sie wird ihnen vom Mann geschenkt. In Indien lebt die Göttin, und sie hat viele Gesichter. Sie wandelt sich von der Braut in die Einsiedlerin, von der Weisen in die Zerstörerin und wieder zurück in die Heilsbringerin; sie ist Shakti, die Kraft die den Göttern ihre Macht verleiht, die Wandelbare, die jegliche Gestalt annehmen kann. Die Göttin wird im Hinduismus auf entsprechend vielfältige Weise verehrt, aber im Nordwesten Indiens, in Gujarat, auf ganz besondere Art. Einmal im Jahr wird das Navratri gefeiert, das Festival der Neun Nächte. In jeder Nacht wird ein anderer Aspekt der Göttin angebetet. Männer und Frauen tanzen im Kreis um das Garba Deep, einem der Göttin gewidmeten heiligen Feuer. ‚Garbha‘ bedeutet im Sanskrit Gebärmutter, ‚deep‘ bezeichnet eine Feuerschale, zumeist ein Tongefäß. Hier findet sich das Mysterium der Weiblichkeit wieder, aus dem wir alle stammen, der Funke im Leib unserer Mutter, der genährt wurde durch ihre Kraft. Und deswegen ist diese wahre Geschichte aus Gujarat in neun Nächten erzählt, in der Hoffnung, etwas von der weiblichen Göttlichkeit in uns wiederzufinden.

Davor

Meine Indienreise ist fast vorbei. Ich sitze in einem Rattansessel an einem Strand in Goa und trinke Chai aus einem Wasserglas. Die Sonne küsst uns ein letztes Mal, aber die Bikinimädchen und Surferboys haben sich schon in ihre Strandhütten verkrochen, die Leinenladys und Westenträger in ihre Lodges. Jetzt liegen Kühe am Strand. Sie haben wenig mit der durchschnittlichen Holsteiner Gefleckten gemeinsam. Indische Kühe haben Hörner, die den Mond tragen könnten, und ihr Fell ist golden.

Auf einmal bin ich froh, dass Raj hinter mir steht. Als ich vor ein paar Tagen in dem kleinen Hotel am Strand angekommen bin, hat sich Raj mit dem ersten Chai vorgestellt, den er mir gebracht hat. Er scheint ein netter Typ zu sein, eher gelangweilt als aggressiv. Die meisten Männer, die dich hier anmachen, verraten dir nicht ihre Namen, sie wollen zuerst deinen wissen.

Mir fällt etwas ein. Ich drehe mich um. „Raj bedeutet König, nicht wahr?“ Irgendwo habe ich das aufgeschnappt. Maharadscha, der große König. Raj guckt erstaunt und antwortet mir dann mit dem typischen indischen Kopfnicken, das genauso ein Kopfschütteln sein könnte und im Allgemeinen „ja“ bedeutet, aber auch „vielleicht“ oder alles andere, das zu schwierig in Worte zu fassen ist.

Ich habe aufgehört, ihn zum Sitzen zu bewegen. Das gibt nur Ärger mit seinem Chef. Ich sitze. Raj steht. Wir schauen beide auf den Widerschein der untergegangenen Sonne. Noch ein paar Momente Dämmerung, dann wird sich Dunkelheit über uns legen.

Dicht am Wasser haben zwei Bullen ihre Hörner im Kampf verschränkt. Die beiden Tiere scheinen nur aus schwarzer Muskelmasse zu bestehen, unbewegt, die Köpfe tief gesenkt.

Raj will wissen, was ich in Indien mache. Ich erzähle ihm, was ich jedem erzähle: „Ich habe hier Entwicklungshilfe gemacht. Ich wollte, dass Indien mich entwickelt.“ Der Papierkram, den ich erledigen musste, trug die Überschrift „development traineeship“, zu Deutsch, Entwicklungshilfepraktikum.

Der wahre Grund, warum ich hier bin, reicht tiefer. Ich bin ein Rationalismusflüchtling. Ich bin abgehauen von all den Graus und Blaus. Ich wollte an einen Ort voller Farbe und Emotion und Glaube, und ich wollte in das weiblichste Land, das ich mir denken konnte. Das war für mich Indien. Ich wollte hier gesund werden. Auch als Frau.

Ein staubiges Violett liegt in der Luft und auf dem Wasser. Die zwei Bullen haben sich nicht bewegt. Sie stehen noch immer da, Schädel an Schädel, ein einziger Umriss zweier Tiere, die den Kampf nicht aufgeben wollen.

„Ich will hier weg“, bricht Raj das Schweigen. „Ich will noch mein eigenes Ding machen. Ich bin jetzt achtundzwanzig, ich habe nur noch ein paar gute Jahre.“

Da wären wir, der Kellner und die Reisende, und suchen irgendetwas, dass definitiv nichts mit dem Traumstrand vor unserer Nase zu tun hat. Stattdessen sind wir Bruder und Schwester im Geiste: Die Zeit vergeht und man kommt nirgendwo an. Ich frage Raj, was er vorhat. Er zuckt mit den Achseln und deutet vage hinter sich. „Vielleicht ein eigenes Restaurant haben. Und eine Familie.“

Die ruhige Art, mit der er das sagt, ruft eine Erinnerung in mir hervor: Ich sitze in einem Transporter auf der A1 neben Emir, einem Typen aus Bosnien, der vor dem Krieg in den 1990ern geflohen ist. Er hilft mir beim Umziehen – keine Ahnung, der wievielte Umzug es ist, einer von vielen in den letzten fünf Jahren. Emir fragt mich, was ich mit meinem Leben anfangen will und ob ich Familie haben möchte. Ich zögere. Und er sagt mit einem fast schockierten Tonfall: „Familie ist das Wichtigste im Leben. Es gibt nichts Wichtigeres.“

Es ist jetzt dunkel. Ich kann die Bullen nicht mehr sehen. Sie haben sich wahrscheinlich einfach in der Dunkelheit aufgelöst, mitten im Versuch, den anderen zu besiegen. Ich will nicht über Kalle nachdenken. Kalle, der in Deutschland auf mich wartet. Kalle war immer die Zuflucht meines Herzens, und gleichzeitig war er die meiste Zeit nicht da. Out of reach.

Raj muss los, andere Gäste bedienen. Der Strand ist nicht mehr zu erkennen. Ich kann noch die Wellen hören und das Salz in der Luft schmecken. Das Kreuz neben dem Ausgang ist mit einer Lichterkette geschmückt. Eine Weile starre ich auf die bunten Punkte. Dann lasse ich den kalten Chai stehen und gehe ins Bett.

Die erste Nacht

Shailaputri

Oh Shailaputri,

Tochter des Himalaya.

Die Mondsichel auf der Stirn,

Dreizack in der einen Hand

Lotus in der anderen,

So reitest Du auf Nandi,

dem Stier, in die Welt,

den einen zu finden,

als die Kraft aller;

die Kraft Brahmas,

die Kraft Vishnus,

die Kraft Shivas,

Deines wahren Gemahls.

Vielleicht beginnt diese Reise, als der Altgeselle Murr, ein Trumm von einem Mann, an mir vorbeigeht, mir die Pranke reicht, ohne mich anzusehen, ein Baum in schwarzer Borke, Cordsamt breit und sagt: „Sie kommen alle wieder.“ Als die Gesellen nacheinander aus dem Gasthaus Stendhal stolpern und am frühen Morgen schon dampfen von Bier, Kaffee und froher Erwartung. Als Kalle sich einreiht mit seinem neuen schwarzen Hut, die Krempe so breit wie die Schultern; sich einreiht in den Spinnermarsch, der sich die Straße hinunter windet, über den Parkplatz am Gewerbegebiet und an den Altglascontainern vorbei; ein Marsch, der sich immer wieder zum Kreis formiert, damit die Flasche Korn herumgehen kann, die leer sein soll am Ortsausgangsschild.

Vielleicht beginnt die Reise, als die Flasche geleert ist und verbuddelt und die letzten Worte gesprochen werden und Kalle mir mit plierigen Augen und heißem Atem ins Ohr brüllt: „Paula! Ich werde dich immer lieben! Aber ich weiß auch, es wird noch was passieren!“ Als die Gesellen ihn davor bewahren, auf den letzten Metern noch von einem Auto überfahren zu werden, indem sie ihn am Schlafittchen in die Böschung zerren und die Abkürzung Richtung Autobahn nehmen, den Hang hinunter. Als Kalle geht und ich stehen bleibe, da wo ich bin. In Kalles Bannmeile, den Ort, den er drei Jahre lang nicht betreten darf, wenn er ein echter Wandergeselle sein will.

Vielleicht beginnt diese Reise auch, als wir uns unterwegs immer wieder treffen, in Berlin zum Beispiel, wo Kalles Bruder uns Obdach gibt und wir zusammen auf den Krug fahren ins Nirgendwo, der Tresen gebeizt in Eiche, altdeutsch, Sitzbank in der Ecke, alle Plätze besetzt, eine Runde schwarzer Hüte. Als Kalle sich neben seinen vertrauten Reisegefährten fallen und mich stehen lässt, sodass ich erst mal den Gang aller ratlosen Frauen antrete, auf die Damentoilette. Gottseidank ist eine vorhanden, mit einem Fön neben dem Waschbecken, der mir die Hände wärmt. Ich beschließe zu bleiben, setze mich in die Runde schwarzer Gesellen, ziehe die Jacke aus und das T-Shirt ein bisschen tiefer, schaue freundlich in die Runde, bis ich jedem am Tisch aufgefallen bin, sogar dem Alki am Tresen. Bis Kalle bemerkt, dass ich auch noch da bin.

Die Reise beginnt auf jeden Fall, als ich drei Jahre später, noch immer in Kalles Bannmeile und dazu im Examen feststecke; als mir langsam jedes Stück meines Selbst aus der Hand fällt, die Freude, die Konzentration, die Ordnung, der Sinn, und schließlich der Funke in meiner Brust, der in der Lage ist zu lieben. Als Kalle nach Indien fliegt und die Ruinen von Hampi besichtigt, in die Berge wandert, an Kaffeeplantagen vorbei, bis er die Gipfel des Himalaja sehen kann, während ich abends bei Licht einschlafe, weil mir nicht mehr auffällt, dass es überhaupt angeschaltet war. Meine Reise beginnt, als ich Angst vor dem Kontakt zu anderen Menschen bekomme, weil mir die Worte fehlen, ich nicht mehr sprechen kann, in meinem Kopf nichts mehr ist außer der dunklen Furcht, vom Rand der Erde zu fallen. Sie beginnt, als ich beschließe, dass ich fort muss von hier, an irgendeinen warmen Ort, einen Ort, an dem es mich nicht umbringt, Gefühle zu haben. Mir fällt erst später auf, dass ich denselben Ort wähle, an dem Kalle eben noch war: Indien. Ich verlasse die Uni, ich lasse mir von meinem Bruder dabei helfen, ein Praktikum bei einer NGO zu finden, ich beantrage ein Visum, ich kaufe ein Ticket.

Und jetzt bin ich hier. Ich habe die Nacht im Zug verbracht, auf einer mit petrolblauem Kunststoffleder bezogenen Liege in einem Schlafwagen der Indian Railway und stehe orientierungslos und übernächtigt auf dem Bahnsteig von V. Zwei junge Frauen kommen auf mich zu. Eine von ihnen ist hochgewachsen und bewegt sich wie eine offizielle Würdenträgerin. Ihre Haut hat unregelmäßige Flecken, weiß und dunkel pigmentiert, als ob sie zugleich Inderin und Europäerin wäre. Die andere ist eher klein und kurvig und hat ein strahlendes Lächeln im Gesicht. „Du bist bestimmt Paula“, sagt sie auf Englisch zu mir. Wir geben uns die Hand.

Anjali ist für die internationalen Trainees der Organisation zuständig, die mir ein Praktikum an diesem Ort vermittelt hat. Und Mahima ist mein „Buddy“, meine Betreuerin für die ersten Tage hier. Ich werde eine Woche bei ihrer Familie bleiben, bevor ich mein Praktikum antrete. Die beiden Mädchen diskutieren kurz auf Gujarati, dann beschließen sie: „Ist ja nur ein Rucksack!“ Es ist nur ein Rucksack – und eine Weiße, die sich in der Hitze Delhis den Magen mit einem Fischgericht verdorben hat. Aber ich hoffe, dass ich durchhalte.

„Challoo, lasst uns gehen. Paula, du kommst mit mir mit!“, sagt Mahima und nickt Anjali zum Abschied zu. Ich wuchte mir den Rucksack auf den Rücken und folge Mahima. Die Bahnhofshalle ist voller Menschen. Riesige handgemalte Anzeigetafeln informieren über die Abfahrtszeiten. Echos flattern wie Tauben.

Als wir aus dem Gebäude treten, habe ich das Gefühl, in eine Wand aus Hitze, Lärm und Abgasen zu laufen. Die Sonne knallt auf uns herab, die Luft ist dreckig, ein irrer Verkehr strömt um das Gebäude herum. Jeder Verkehrsteilnehmer, der eine Hupe in Greifweite hat, benutzt sie auch, und das sind viele. Dieselpartikel und Staub bedecken sofort meine verschwitzte Haut, legen sich auf meine Atemwege. Auf dem Bahnhofsvorplatz stehen Hunderte von Motorrädern in der prallen Sonne. Sie sind dicht an dicht geparkt, die Lenkstangen verkeilt. Eine Sonderspur für Rikschas führt direkt unterhalb der Stufen zum Bahnhofsgebäude entlang.

Aber wir nehmen jetzt keine Rikscha, wir holen Mahimas Roller vom Parkplatz. Er ist violett-metallic, und ein großer orangefarbener Ganesh klebt auf der Front, der freundliche Gott mit dem Elefantenkopf, der jeden Anfang segnet und den meisten Gebeten vorangeht, wie ich später erfahre. Mahima startet den Motor und fordert mich auf, hinter ihr Platz zu nehmen. Auf meinem Rücken befinden sich achtzehn Kilogramm Ballast, Beute von den Touristenmärkten und Wanderstiefel, die ich überhaupt nicht brauche, weil ich mich hier im wüstenartigen Flachland befinde und kein Mensch in Indien zu Fuß läuft, der es nicht muss. Aber es nimmt auch niemand eine Rikscha, wenn er einen Roller hat und das Transportgut noch irgendwie obendrauf passt. Das Transportgut bin in diesem Fall ich. Und mein Gepäck.

Irgendwie gelingt es mir, hinter Mahima zu klettern und mich an ihren Schultern festzuhalten. Die Straßen sind voll. Mahima bahnt sich ihren Weg durch Lücken, die erst dann auftauchen, als wir schon hindurchfahren. „Du wirst meine Mutter mögen. Ich habe da so ein Gefühl!“, ruft sie mir zu. Seltsam, dass sie mir das mitteilt. Ich schließe einfach die Augen und lasse alles an mir vorbei rauschen.

Plötzlich hört der Lärm auf. Wir sind abgebogen in eine breite, sandige Nebenstraße, mit niedrigen bunten Hütten an jeder Seite und ein paar majestätischen Bäumen. Das Grün wirkt verblichen, fast unwirklich. Schatten tanzen auf dem Boden. Der Verkehr fließt immer langsamer.

Es gab einen Unfall. Ein Roller und ein Motorrad sind ineinander gekracht. Die Fahrer, ein junger Mann und eine junge Frau, stehen neben ihren Fahrzeugen, einem Haufen Blech. Beide sind unverletzt, aber ich kann den Schock auf ihren Gesichtern erkennen. Die Kollision muss bei recht hoher Geschwindigkeit stattgefunden haben. Ein Vorderrad dreht sich noch in der Luft. Wir fahren langsam vorbei. Mahima ist nicht beeindruckt. „So etwas passiert die ganze Zeit“, sagt sie.

Ich klammere mich an ihr fest.

Irgendwann erreichen wir eine ruhige Wohngegend. Die Straße wird nur noch von frei herumlaufenden Kühen und einzelnen Betonbodenwellen, den fiesesten Geschwindigkeitsbegrenzungen, die ich je gesehen habe, blockiert. Mahima fährt einfach seitlich daran vorbei, über den Schotter am Straßenrand. Großzügige Apartmenthäuser stehen hinter üppigen tropischen Pflanzen und hohen Mauern, die in verblichenen Pastellfarben gestrichen sind. Eine einzelne Kuh knabbert an den Blättern eines Busches, der über ein Gitter lugt.

„Mom, wir sind da!“, ruft Mahima, als wir schließlich in einem Innenhof vor einem typischen, zweigeschossigen Haus mit Flachdach stehen. Ein einziges Fenster geht direkt auf den Hof. Im Schatten hinter dem Fenstergitter erkenne ich das Gesicht eines hageren Mannes. „Hallo Dad!“ Mahima begrüßt ihren Vater beiläufig, während sie ihren Roller parkt.

Die Familie lebt im Erdgeschoss. Wir ziehen unsere Schuhe auf der Terrasse aus und stehen mit einem Schritt in einem großzügigen Wohnzimmer. Es ist kühl, sauber und still. Vor den blauen Wänden versammelt sich eine kuriose Parade neuer und alter Möbel, manche indisch, manche europäisch. Am Fenster sitzt Mahimas Vater auf einer antiken Chaiselongue.

„Das ist eine Freundin, Dad. Sie fängt demnächst bei PEHCHAN an“, sagt Mahima. Ich stelle mich vor und gebe ihrem Vater die Hand. Aber Mahima bleibt nicht stehen. „Komm, komm“, sagt sie wieder, als wäre ich ein Huhn oder ein Kleinkind und führt mich in die Küche.

Als ich den Raum betrete, fühle ich eine vertraute Welle der Erleichterung. Es ist Jahre her, dass ich mein Elternhaus verlassen habe, aber ich habe noch immer Heimweh. Das merke ich jedes Mal, wenn ich in einer richtigen Küche stehe. Heimweh nicht unbedingt nach dem Haushalt meiner Mutter, sondern nach einem Zuhause. Zuhauseweh.

Mahima bietet mir einen Stuhl am Küchentisch an. Ich lasse mich darauf fallen und widme für einen Moment der Tischplatte meine ganze Aufmerksamkeit. Sie ist mit Glas bedeckt, und unter dem Glas ist ein tiefgrüner Grund, aus dem helle Lotusblüten emporwachsen. Bevor ich fragen kann, wer das Bild gemalt hat, höre ich unregelmäßige, langsame Schritte. Im Durchgang erscheint eine kleine, runde Frau in einem pfirsichfarbenen Kleid.

„Hallo“, sagt sie kurz und lächelt mich freundlich an, „ich muss mich gerade setzen, einen Moment, bitte.“

Dann konzentriert sie sich auf jeden ihrer Schritte und manövriert sich umständlich auf den Stuhl an der Wand. Sie zieht das rechte Bein auf die Sitzfläche, das linke streckt sie halb unter den Tisch. Der Saum ihres Kleides rutscht hoch, und ich erkenne eine weißgezackte Operationsnarbe an ihrem Knie. Sie ist so lang, dass sie unter dem Saum verschwindet.

„Das ist meine Mutter“, verkündet Mahima stolz. Die Zuneigung zwischen den beiden Frauen ist spürbar; Mahima legt den Arm um ihre Mutter und küsst sie auf den Kopf. Ich versuche, nicht auf die Narbe zu starren. Mahimas Mutter schaut mich aus dunklen, humorvollen Augen an. Sie trägt eine Brille, kurzes, hennarotes Haar und eine Reihe von Ketten um den Hals.

„Willkommen“, sagt sie. „Ich bin Amrita Gandhi. Du kannst mich Amrita nennen. Wir sind hier nicht sonderlich förmlich. Ich habe selbst lange in Frankreich gelebt und weiß, wie es ist, fremd zu sein. Wir lieben es, Gäste aus Europa zu haben. Meine französischen Freunde haben mir sehr geholfen, und auf diese Weise kann ich etwas zurückgeben.“

Wir reden eine Weile über dies und das, tauschen Sätze aus zwischen Höflichkeit und Neugierde, aber dann rauscht es in meinen Ohren immer lauter, und kalter Schweiß steht mir im Nacken. Der Schlafmangel und mein lädierter Magen machen sich bemerkbar.

Amrita bietet mir das Bett von Mahima und ihrer jüngeren Schwester Saioma im Nebenzimmer an; es ist ein riesiges Ehebett, das den kleinen Raum fast ausfüllt. Ich liege schließlich dort unter dem rauschenden, ratternden Ventilator und versuche anzukommen. Aus der Küche dringen der Duft von kochendem Reis, Zwiebeln und Gewürzen, Chili und Curry. Die Luft ist so warm, dass ich keine Decke brauche, nicht einmal ein Laken. An der Wand gegenüber hängt ein großer kolorierter Holzdruck von Maria und dem Jesuskind. Und rechts über mir am Kopfende des Bettes ein ‚Harry Potter‘-Poster.

Bevor mich der Schlaf übermannt, entdecke ich mich selbst in der spiegelnden Plastikkappe über dem Motor des Ventilators, eine Facette im Auge eines riesigen Insekts, ein Punkt in der Mitte eines schnell rotierenden Rades. Ich habe noch im Ohr, wie Amrita lacht und mir sagt: „Weißt du was? Du kannst meine deutsche Tochter sein.“ Und ich frage mich, ob ich das sein kann und sein will, die Tochter dieser Inderin und warum mich dieser Gedanke beunruhigt.

Am Abend geht es mir besser. Amrita bittet mich in ihr Zimmer, indem sie sagt: „Komm, wir setzen uns rein.“ Inside, sagt sie, innen. ‚Innen‘ ist also weder das Wohnzimmer noch die Küche. Das wahre Innen ist hier in Amritas Schlafzimmer. Poliertes Mahagoni hebt sich von den himmelblauen Wänden ab. An der Fensterseite hängt ein aufwendig gearbeiteter Spiegel neben einem alten Sekretär; Amrita sitzt auf einem Bett mit eleganten Schnitzereien. Jeder Gegenstand spricht von Kultiviertheit; gleichzeitig ist der Raum seltsam kahl und nüchtern. Es gibt keinen weiteren Stuhl. Ich setze mich auf den kühlen Boden zu Amritas Füßen.

„Also, Paula, hast du einen Freund? Einen Partner?“, fragt Amrita und setzt hinzu, „Wir sind hier immer ganz offen, meine Töchter und ich. Du kannst alles fragen, was du willst. Wir haben so viel durchgemacht und so lange im Ausland gelebt, dass wir wissen, wie es ist fremd zu sein.“

Ich überlege kurz, ob ich sie fragen soll, wie man in Indien korrekt auf die Toilette geht, linke Hand, rechte Hand, kein Klopapier, sondern Wasser. Doch dann beantworte ich Amritas Frage.

„Ja“, sage ich, „ich habe einen Freund. Aber es ist alles nicht so ganz einfach.“

„Was ist nicht einfach?“

Tja, was eigentlich? Kalle ist wieder zuhause. Dafür bin ich in Indien. Vor gut einem Jahr war es genau andersherum. Wir waren zwischenzeitlich getrennt, zum vierten Mal; jetzt sind wir wieder ein Paar.

Schließlich versuche ich mich an einer Kurzfassung unserer Geschichte. „Als wir uns kennengelernt haben“, sage ich, „war Kalle dabei, eine Ausbildung zum Zimmerer zu machen und das vor allem, um sich die ‚Kluft‘ anzulegen, einen schwarzen Cordanzug samt Hut und Stock und auf Wanderschaft zu gehen. Er durfte drei Jahre und einen Tag lang nicht näher als fünfzig Kilometer an meine Stadt herankommen, kein Handy besitzen und auch sonst nichts, was nicht in ein einfaches Bündel passt. Für all die Jahre, die meiste Zeit, die wir zusammen waren, blieb er außerhalb meiner Reichweite. Wir waren zusammen und wir waren es nicht. Jetzt ist er heimgekehrt, aber –

…“

Ich würde gern mehr dazu sagen und gleichzeitig nicht. Es ist fast unmöglich, die nagenden, verworrenen, manischen Gefühle der letzten dreieinhalb Jahre zu beschreiben. Es ist eine Erfahrung, die ich mit niemandem teile, den ich kenne. Sie verstört mich immer noch. Ich habe keine Worte dafür, obwohl ich in Worten und für Worte lebe. Es beschämt mich, einen Mann so geliebt zu haben. So abhängig gewesen zu sein, vielleicht noch heute zu sein, so emotional.

Amrita hat die Brauen hochgezogen und sieht mich lange an. Dann sagt sie: „Weißt du, in meinem Leben gab es auch jemanden, den ich unglaublich geliebt habe, und der die meiste Zeit weit weg war. Ich liebe ihn noch immer, bis zu einem gewissen Grad. Sein Name ist Anand. Er ist heute Offizier bei der indischen Armee. Anand hat einen solchen Einfluss auf mein Leben gehabt, dass ich versucht habe, die Geschichte aufzuschreiben. Er war auch bei meinem Unfall dabei.“ Amrita klopft auf ihr linkes Bein. Die Narbe leuchtet weiß im Licht der Neonröhren.

Wir schweigen einen Moment lang. Als ob wir über einen Toten gesprochen hätten und jetzt zurückfinden müssten in ein Gespräch über das Leben. Da fällt mir eine Sache ein, die vorhin meine Neugierde geweckt hat. Und da Amrita und ich etwas getan haben, was nur Frauen auf diese Weise können, nämlich, in der ersten halben Stunde ihrer Bekanntschaft für einen kurzen Moment den traurigsten, tiefsten Teil ihrer Seele zu zeigen, als Unterpfand des Vertrauens und der Sympathie, ist das Gespräch für alles andere offen.

„Bist du mit Gandhi verwandt?“, frage ich Amrita.

Sie lächelt nachsichtig und verneint. „Es ist ganz einfach unser Familienname“, sagt sie. „Gandh sind Gewürze, Aromen und Duftstoffe. Gandhi bedeutet Gewürzhändler.“

Mit angehaltenem Atem nehme ich diese Erklärung entgegen. Es ist, als ob sich eine winzige Tür geöffnet hätte, und mir ein kleines, buntes Geheimnis entgegenflattert, das einer anderen Welt angehört als meiner. Gandhi, der Gewürzhändler. Der den Menschen das Salz und die Freiheit gebracht hat – das wichtigste Gewürz überhaupt. Auch Amritas Augen leuchten vor Neugierde. „Coulin, das ist ein französischer Name, nicht wahr?“

Ich wundere mich kurz darüber, dass mich in der Hitze Indiens jemand nach der besonderen Herkunft meines Namens fragt, aber dann fällt mir wieder ein, dass Amrita Frankreich gut kennt. Also erzähle ich ihr von meinem Großvater, dessen Vorfahren aus Italien, später der Schweiz, aus Genf, stammten und den Namen ‚Colomba‘ trugen, ‚Taube‘. Während der Reformation wanderten sie nach Marseille aus und änderten ihren Namen zu ‚Coulin‘. Schließlich gingen zwei junge Brüder Coulin nach Rumänien zu den Siebenbürger Sachsen und nahmen deren deutsche Kultur an. Mein Großvater ist noch dort geboren.

„Sprichst du denn Französisch?“, fragt mich Amrita.

„Nein“, sage ich, „naja, kaum, nicht mehr als das, was ich in der Schule gelernt habe.“

Amrita scheint etwas enttäuscht zu sein, aber dann erzähle ich die Geschichte über meinen Großvater, die ich am meisten liebe. Erst später fällt mir auf, dass sie von einem Soldaten handelt; und noch viel später, als Amrita und ich bereits an einem gemeinsamen Buch arbeiten, denke ich, dass diese Geschichte, unsere Geschichten, in Wahrheit gar nicht von Frauen handeln, sondern von Männern, von abwesenden Männern, von Männern, die eine Uniform anziehen, von Soldaten, und dem Rufen ihrer Frauen. Kommt zurück, kommt zurück aus dem Krieg. Kommt zurück, nach innen. Wo wir sind. Wo wir nicht mehr sind. Aber vorerst, in dem Moment, in dem ich hitzetrunken, mit leichtem Kopf und grollendem Magen zu Amritas Füßen sitze, erzähle ich einfach nur meine Lieblingsgeschichte über Claudius Coulin, meinen Großvater.

Mein Großvater galt als so genannter ‚Volksdeutscher‘ und musste als Soldat in der Wehrmacht dienen. Verrückterweise wurde er in Südfrankreich stationiert. Er nutzte die Chance, Cassis zu besuchen, wo seine Vorfahren herstammten. Mein Großvater lief alleine in seiner Wehrmachtsuniform durch die Straßen – was noch viel verrückter war, denn ein einsamer deutscher Soldat hatte zu dieser Zeit keine Freunde in einer französischen Stadt. An einem hübschen Platz fand er eine Bäckerei, über deren Tür ein Schild hing: COULIN.

Mein Großvater ging hinein, nickte freundlich und sagte: „Coulin.“ Die Frau hinter der großen Vitrine erwiderte: „Oui oui, Coulin“, ja, ja, Coulin. Mein Großvater grinste, zeigte auf seine Brust, dekoriert mit den Wehrmachtsabzeichen und sagte: „Je suis Coulin aussi.“ Ich gehöre auch zu den Coulins. Und dann gab es nach erstem Erstaunen das große Hallo einer Familienzusammenkunft. Claudius Coulin wurde freundlich aufgenommen, die Verwandtschaftsverhältnisse geklärt, und am Abend erreichte mein Großvater sicher seine Einheit.

Amrita lächelt amüsiert. Dann merkt sie an: „In vielerlei Hinsicht könnte das eine indische Geschichte sein. Wir haben auch einen Erzfeind, mit dem wir die gleichen Wurzeln teilen. So etwas gibt es überall auf der Welt.“

Ich möchte anmerken, dass Frankreich heutzutage nicht mehr der deutsche Erzfeind ist, sondern der erste europäische Verbündete, und dass es keinen Hass mehr zwischen den Ländern gibt; aber dann denke ich daran, dass diese Entwicklung nichts daran ändert, dass es einmal so war. Dann fällt mir etwas anderes auf, das viel erstaunlicher ist: „Woher weißt du, dass Frankreich und Deutschland Erzfeinde waren?“

Amrita lächelt. „Von Toru Dutt. Sie ist die erste und bisher einzige Inderin, die einen Roman auf Französisch geschrieben hat. Sie liebte Frankreich und hat die Niederlage von 1871 sehr bedauert. Ich kenne ihre Texte gut und habe über ihr Werk promoviert.“

Ich nicke nur erstaunt. Diese Inderinnen, Amrita und Toru, wissen offenbar mehr über die deutsch-französische Geschichte als ich. Dann denke ich wieder an meinen Großvater, der, dunkel, ein südländischer Typ, seine schwäbische, blonde, blauäugige Braut (in Schwaben kamen vor Jahrhunderten auch mal die Schweden vorbei) gegen den Willen ihres Vaters heiratete; er sprach so anders und war so anders. Ich denke daran, dass mein Großvater zwar Deutscher war, aber ganz bestimmt kein Schwabe; wie er fremd blieb und am Heimweh litt, und wie die Liebe ihn hielt, auch wenn sie oft unerträglich gewesen sein muss. Seltsam, wie Familie das Fremde und das Eigene verbindet. Die Liebe kann ganz offenbar Grenzen überwinden. Ich bin mir nur nicht sicher, inwieweit das auch für mein Ego gilt.

Jetzt bin ich erstmal hier, augenscheinlich fremd und lerne meine Schritte in einer Stadt, die für indische Verhältnisse entspannt und überschaubar ist, für mich aber ein einziges unentzifferbares Wirrwarr aus Menschen, Straßen, Häusern in einem Meer aus lautem Knattern und Hupen, aus dieselgeschwängerter Hitze. Abend für Abend kehre ich heim zu Amrita. Auch als ich ausziehe in eine WG mit anderen Trainees kehre ich immer wieder zu ihr zurück. Ich sitze zu ihren Füßen, die Arme um die Knie geschlungen, und Amrita erzählt mir ihre Geschichte, ihre Lebens-, Liebes- und Leidensgeschichte. Sie berichtet von einem Naturereignis, einer Entscheidung, einer Verführung; von einer amour fou und wahrer Zuneigung; von Liebe. Ich stelle wieder einmal fest, dass es ein tiefes Misstrauen in mir gegenüber diesem Gefühl gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Liebe nicht eine Fiktion ist, eine Fehlleistung der Hirnfunktionen, eine reine Projektion kindlicher Bedürfnisse. Für Amrita gilt das nicht. Wovon auch immer sie spricht: Ihre Worte füllen die Leere in meiner Brust.

Ich kann Amrita immer noch sehen, wie sie mich ansieht, durch mich hindurchsieht, die Augen auf einen Punkt weit hinter mir gerichtet. An einem Tag trägt sie das pfirsichfarbene Hauskleid, am anderen eines in Pink. Das matte Licht aus den verhangenen Fenstern fällt auf den warmen Ton ihrer Haut, auf Hals, Schultern und Ausschnitt. Rudrakshaperlen schützen sie vor allem Unbill. Sie sitzt auf ihrem Bett, das steife Bein ausgestreckt. Das andere Bein hängt über den Rand, ihr Fuß berührt kaum den Boden. Amrita trägt Chappals aus braunem Kunstleder, einfache Zehensandalen. Die linke Sandale hat eine dickere Sohle, da Amritas steifes Bein verkürzt ist. Ihre Füße sind so klein wie die eines Mädchens. Ein Zehenring mit einer silbernen Taube steckt an jedem Fuß. Der Ventilator surrt. Amritas Stimme steigt und fällt, ihr Lachen klingt tief. Sie spricht in den reichen Kadenzen des indischen Englisch.

Als ich Anand begegnete, lebte ich in einer emotionalen Wüste. Die Beziehung zu meinem Mann war am Ende, wir lebten nur noch der Form halber unter einem Dach. Tagsüber war ich mit meinen beiden kleinen Töchtern, meinem Antiquitätenhandel und meinem Haushalt beschäftigt und die ganze Zeit auf den Beinen. Aber die Nächte waren fast schmerzhaft einsam.

Ich war siebenunddreißig Jahre alt und fast schon eine Frau mittleren Alters. Aber ich erregte noch immer Aufmerksamkeit; besonders jüngere Männer fühlten sich von mir angezogen. Ich hatte Kurven, war lebhaft und attraktiv. Mir war meine Wirkung auf Männer bewusst. Auch wenn ich nicht an irgendwelchen Affären interessiert war – mein Selbstbewusstsein war groß genug, um zu hoffen, eines Tages jemanden zu finden, der die Leere in meinem Leben füllte.

In jenem Sommer wurde ich gebeten, in einem der besten Hotels meiner Stadt als „General Manager“ einzuspringen. Die Besitzer hatten Probleme mit der Hotelleitung und kannten mich von einer früheren Anstellung. Ich sagte ihnen, ich würde drei Monate für sie arbeiten und versuchen, in dieser Zeit alle größeren Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen. Und dann würde ich wieder gehen.

Ich wollte meine Zeit nicht mehr in Hotels verbringen, auch wenn ich lange in der Branche gearbeitet hatte. Mir waren in den letzten Jahren nur noch drei Dinge wichtig gewesen: Meine Töchter, mein Schwiegervater, den ich sehr liebte, und die Sehnsucht nach einer großen Liebe. Mein Schwiegervater war vor etwa einem Jahr verstorben, eine große Liebe war nicht in Sicht; aber meine Mädchen forderten mich, meine Tage waren ausgefüllt. Ich sammelte alte Perlenstickereien und hatte begonnen, mit ihnen zu handeln. Es lief endlich gut.

Anfang März 1995 fing ich im Hotel an. Es hatte fünfundvierzig Zimmer und drei Restaurants. Der Umsatz belief sich auf zwanzigtausend Rupien in der Stunde, eine Menge Geld zu dieser Zeit. Heute gibt es das Hotel nicht mehr, aber damals brummte es nur so vor Geschäftigkeit.

Einen Tag nachdem ich angefangen hatte, saß ich im Büro des Besitzers und diskutierte diverse Strategien mit ihm. Wir brauchten dringend Personal an der Rezeption. Da klopfte es an die Tür und ein Hotelbote berichtete, dass ein junger Mann vorbeigekommen sei, um sich zu bewerben. „Schicke ihn rein“, sagte ich.

Anand wirkte auf den ersten Blick wie ein typischer junger Mann, sorgfältig frisiert, in schlichtem Hemd mit Hose. Aber er hatte ein besonderes Feuer in den Augen und trug die Biografie Lenins in der Hand. Das ist kein Lesestoff, dem man oft begegnet.

Anand sah sehr gut aus und strahlte eine für sein Alter ungewöhnliche Souveränität aus. Er war gerade einundzwanzig Jahre alt geworden und dabei, sein letztes Studienjahr in ayurvedischer Medizin zu absolvieren. Ich fragte ihn, wie er so überhaupt nebenher arbeiten wolle. Kein normaler Student jobbt in seinem Abschlussjahr. Mit einem selbstbewussten Lächeln erklärte er mir: „Ich kriege das schon hin, kein Problem.“

Sein Familienname war in verschiedenen Kasten geläufig, bei den Händlern, den Priestern und noch einigen mehr. Er hatte Manieren, er musste aus einer guten Familie stammen. Aber als ich ihn nach seiner Zugehörigkeit fragte, sagte er nur, „Geht es hier um mich oder meine Gemeinschaft?“

Schließlich bat ich Anand um die Adresse seiner Eltern. Und er bestand erneut darauf: „Sie geben nicht meinem Vater, sondern mir einen Job. Und ich bin bereit, so lange und so hart wie nötig zu arbeiten.“

Da Anand sich weigerte, mir mehr über sich zu erzählen, stellte ich ihn auf Probe ein. Ich war neugierig, wie er sich an der Rezeption schlagen würde.

Anand fing sofort an. Mein Büro war ganz in der Nähe der Rezeption, und ich kam oft dort vorbei, wenn ich aktuelle Zahlen brauchte oder sonstige Informationen. Als ich wieder einmal vorbeischaute, bot ich Anand an, mit den anderen Hotelangestellten zu essen. Er lebte in einem Studentenwohnheim, wo das Essen in der Regel grauenhaft war. Aber er lehnte ab. „Bis ich weiß, ob ich hier bleiben möchte, werde ich das Salz dieses Hauses nicht zu mir nehmen. Denn dann schuldet man seine Treue.“

Tatsächlich weigerte Anand sich zwei ganze Tage lang, in die Kantine zu gehen. Das war bemerkenswert. Aber was mich schließlich wirklich beeindruckte, war sein Durchhaltevermögen und seine Präzision.

Wir arbeiteten unter hohem Druck. Es gab keine vorgeschriebenen Abläufe, auch keine starre Rangordnung, aber sehr viel zu tun. Die indische Börse boomte, täglich fanden zwei bis drei große Börsenfeiern statt, zusätzlich zu den üblichen Events wie etwa Hochzeiten und Familienfeiern. Ich kontrollierte jeden einzigen Ablauf, ganz einfach, um sicherzustellen, dass alles glatt lief. Anand war der einzige Mitarbeiter, der mit meinem Tempo mithalten konnte. Ich fand in seiner Buchhaltung keinen Fehler, sie war makellos. Und das, obwohl Anand häufig den ganzen Tag arbeitete und dann über Nacht blieb. Wenn ich morgens zur Arbeit kam, saß er oft noch an seinem Platz. Schon bald wurde er mein wichtigster Mitarbeiter.

Anand hatte immer ein Buch bei sich, Lesestoff der unterschiedlichsten Art. Eines Tages fanden wir heraus, dass wir einen ähnlichen Geschmack hatten. Anand stand als Untergebener immer neben mir. So konnte er sehen, dass ich eine Kopie von Rudyard Kiplings „If“ unter meine transparente Schreibtischunterlage geschoben hatte. „Wenn alle um dich ’rum den Kopf verloren haben und du den deinen aufrecht hältst und noch die Schuld auf deine Schultern nimmst ...“1 Ich liebe das Gedicht. Anand bat mich um eine Kopie. Ich gab sie ihm gern.

Schließlich begegnete Anand meinen Töchtern. Ich hatte mit den Besitzern des Hotels vereinbart, dass mich meine Kinder jederzeit besuchen durften. Mahima war acht Jahre alt und Saioma sechs. Beide spielten gerade in der großen Empfangshalle. Was für ein Spielplatz: Marmorboden, hohe Säulen, schwere Vorhänge und der lange Tresen der Rezeption. Die Mädchen rannten um ihn herum. Saioma war hinter Mahima her und wollte ihr wegen irgendeiner Sache eine verpassen. Meine Jüngere war immer die Temperamentvolle. Mahima versteckte sich hinter Anand, aber Saioma erwischte sie noch und zog sie am Zopf. Anand intervenierte auf ganz liebevolle Weise und sagte zu ihnen: „Streitet nicht, ihr seid doch so süß!“

In diesem Moment verfielen die Mädchen ihm. Sie nannten ihn ‚Onkelchen‘, und ihr Onkelchen sollte er für alle Zeiten bleiben. Auch Anand war von ihnen eingenommen. Und mich hat es sehr berührt, dass ein so junger Mann ehrliches Interesse an meinen Kindern zeigte. Ich war mit Leib und Seele Mutter.

Ungefähr einen Monat nachdem Anand im Hotel angefangen hatte, wurde dort eine große Hochzeit veranstaltet. Es wurde April und die Sommerhitze fing an, sich auf den Straßen zu stauen. Die Brautleute hatten das ganze Hotel für vier Tage gebucht. Wir erwarteten vierhundert Gäste. Das bedeutete natürlich eine Menge Geld für den Hotelbesitzer, und er wollte, dass alles perfekt war. Er verlangte, dass ich jeden einzelnen Raum überprüfte. Also ging ich mit Anand los. Wir nahmen den Fahrstuhl zu den oberen Stockwerken.

Bis zu diesem Moment hatte ich Anand immer noch als einen Mitarbeiter und Kollegen betrachtet, als auffallend angenehme und intelligente Person. Aber diese Fahrt im Lift änderte alles. Es war ein ganz normaler Aufzug ohne Spiegel und nicht besonders groß. In diesem beengten Raum konnte ich spüren, wie Anand eine besondere Hitze ausstrahlte. Obwohl er mindestens einen halben Meter von mir entfernt stand, fühlte es sich an, als ob ich direkt neben einem Feuer stehen würde. So etwas hatte ich noch nie erlebt – und habe es seitdem nie wieder. Plötzlich nahm ich Anand als Mann wahr. Ich sah ihn einfach an. Er wirkte völlig unbeteiligt. Aber ich bin mir sicher, dass ich diese Hitze nicht zufällig gespürt habe.

Zuerst war ich amüsiert. Natürlich schmeichelte es mir, dass dieser junge Mann, fast sechzehn Jahre jünger als ich, auf diese Weise an mir interessiert war. Aber ich war ganz bestimmt nicht von Sinnen. Natürlich sollte man sich nie mit einem Kollegen einlassen, ganz zu schweigen von einem Untergebenen und dann noch einem so viel Jüngeren. Ich sagte nichts und schickte ihn später voraus, um nicht ein weiteres Mal mit ihm gemeinsam im Aufzug zu landen.

Nach diesem ersten Vorfall passierte es täglich. Immer wenn Anand mich in meinem Büro aufsuchte und neben mir stand, feuerte er diese Hitze auf mich ab. Es war nicht das erste Mal, dass ein jüngerer Mann sich für mich interessierte. In den letzten Jahren hatte es einige gegeben, die völlig verrückt nach mir waren. Ich nahm sie nie ernst und fand sie in keiner Weise interessant. Mir ging es nicht um körperliche Befriedigung. Aber die Anziehung, die zwischen mir und Anand herrschte, wurde mir immer bewusster. Wir hatten einen gemeinsamen Rhythmus entwickelt und verstanden uns oft ohne Worte. Wir lösten einfach eine Aufgabe nach der anderen.

Eines Tages waren wir dabei, eine Willkommenstafel vorzubereiten. Ich gab Anand Anweisungen und reichte ihm die weißen Plastikbuchstaben, die er auf der Tafel anbringen sollte. Unsere Hände berührten sich dabei, und alles andere rückte plötzlich in den Hintergrund. Es war seltsam: Oft schien es jetzt nur noch uns auf der Welt zu geben. Wir sahen uns an, solange, bis der Bann gebrochen war.

Bald ergab es sich, dass Anand uns besuchte. Mitte April hatten die Mädchen ihre Prüfungen. Anand hatte mir erzählt, dass er schon einmal als Nachhilfelehrer gearbeitet hatte. Also bat ich ihn, meine Töchter auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Er sagte, er würde erst sehen wollen, ob die Mädchen sich darauf einließen und kam für einen Nachmittag vorbei.

Von da an lief er jeden Tag vor oder nach seiner Schicht im Hotel von seinem Studentenwohnheim aus zu uns nach Hause, ungefähr fünf Kilometer. Die Mädchen flogen auf ihn, wie eh und je, und ihm schien die Arbeit Spaß zu machen. Ich fragte ihn, was ich ihm bezahlen sollte. „Das machen wir später“, sagte er nur.

Jedes Mal, wenn ich zufällig zur gleichen Zeit zu Hause war, bot ich ihm etwas zu trinken an. „Ich trinke nichts in einem fremden Haus“, war seine Antwort. Aber Saioma und Mahima ließen das nicht gelten. „Ach Onkelchen, irgendwas musst du doch zu dir nehmen!“

Schließlich versprach er ihnen: „Wenn ihr in euren Prüfungen gut abschließt, dann komme ich zum Essen!“

Daraufhin waren die Mädchen natürlich doppelt motiviert. Sie schnitten beide gut ab und sorgten dafür, dass Anand sein Versprechen wahr machte.

Ich gestaltete die Einladung ganz zwanglos. Wir aßen gemeinsam an dem Küchentisch, der heute noch in unserer Küche steht. Ich bereitete ein einfaches, aber schmackhaftes Gericht aus dem Punjab zu. Während ich noch am Herd stand, sagte Anand: „Du bewegst dich in der Küche genauso vollendet wie im Büro. Du bist eine vollkommene Mutter. Du bist vollkommen.“

Ich bedankte mich für dieses Kompliment und nahm es auf die leichte Schulter. Wir waren in guter Stimmung, die Kinder waren ganz aufgekratzt. Ihre Zuneigung zu ihrem Nachhilfelehrer war offensichtlich. Saioma saß während der gesamten Mahlzeit auf seinem Schoß. Anand behandelte sie wie eine kleine Verwandte, umarmte sie und streichelte ihr über den Kopf. Als ich ihn nochmals auf seinen Lohn ansprach, sagte er nur: „Kauf ein paar schöne Bücher für deine Kinder. Das soll mein Lohn sein.“

Mein Ehemann war zu Hause, aber es war ihm egal, was passierte. Er blieb in seinem Zimmer, bis das Essen auf dem Tisch stand. Dann kam er dazu, aber er ignorierte Anand weitestgehend. Er war nicht an meinem Leben interessiert. Der Bruch zwischen uns war so alt und so tief, dass wir wie Geschwister nebeneinander her lebten, die sich entfremdet hatten. Das hat seine Gründe; aber keine, die in diese Erzählung gehören.

Ende April bekam Anand Probleme mit dem Hotelbesitzer. Er zahlte Anands Überstunden nicht. Also kündigte Anand und bereitete sich nur noch auf seine Abschlussprüfungen vor. Mitte Mai begannen die Sommerferien und Anand fuhr in seine Heimatstadt zu seinen Eltern. Ich arbeitete noch bis Anfang Juni und verließ dann das Hotel wie geplant.

Als Anand zurückkehrte, kam er mit einer Schachtel Süßigkeiten in der Hand auf einen Besuch vorbei. Sobald er in der Tür stand, stürzten sich die Kinder auf ihn. Und ich musste mir eingestehen: Auch ich war außerordentlich froh, ihn wiederzusehen. Ich wollte ihn nicht einfach wieder ziehen lassen und erzählte Anand, dass ich einen Französischkurs an der Universität anbieten würde. Er war sofort interessiert. Außerdem fragte ich ihn, ob er Lust habe, für mich zu arbeiten.

Ungefähr einmal im Monat musste ich nach Mumbai, um meine Ware auszuliefern und Geld zu kassieren. Ich fand es jedes Mal furchtbar, die Kinder allein zu lassen und obwohl ich damals noch gesund war, gingen achtzehn Stunden Busfahrt nicht spurlos an mir vorüber. Ich vertraute Anand voll und ganz und bat ihn, die Tour für mich zu übernehmen und sich etwas Geld dazuzuverdienen. Er willigte ein und schlug folgenden Deal vor: „Ich liebe deine Kochkünste. Ich fahre einmal im Monat nach Mumbai und dafür kann ich bei dir essen.“

Von da an kam er täglich zu mir nach Hause und aß zu Mittag. Oft blieb er auch bis zum Abendessen. Wir aßen gemeinsam mit den Kindern und es gab viel Gelächter am Tisch. Anand würdigte meine Gerichte wie ein Gourmet. Er wartete immer, bis auch ich mich gesetzt hatte, selbst wenn ich ihn aufforderte, schon anzufangen. Er sagte immer: „Du bereitest unsere Mahlzeit zu. Ich kann nicht einfach ohne dich essen.“

Das war das erste Mal, dass ein Mann mich in meinem eigenen Haus derartig respektvoll und aufmerksam behandelte. Anand und ich entwickelten eine gemeinsame Routine, genau wie im Hotel. Aber nun begann ein ernsthafter Flirt.

Anand kam jeden Morgen gegen neun Uhr ins Haus, kurz nachdem ich aufgestanden war, und wir tranken gemeinsam einen Kaffee. Manchmal tauchte er früher auf und erwischte mich noch ganz verschlafen. In diesem Sommer trug ich meistens ein einfaches, aber raffiniert geschnittenes weißes Baumwollnachthemd, das ich in Bombay auf der Fashion Street gekauft hatte. Das Kleid hatte einen ziemlich tiefen Ausschnitt. Aus dem Augenwinkel konnte ich oft sehen, wie Anand versuchte, einen Blick in mein Dekolleté zu werfen. Er wurde jeden Morgen wagemutiger und unsere Wortwechsel wurden immer zweideutiger.

Manchmal bat ich ihn, das Gemüse für unser Essen einzukaufen. Hier bei uns in Indien gibt es eine lange, dünne Bohnenart, die wir Choli nennen. ‚Choli‘ bedeutet aber auch Büstenhalter. Anand fragte mich immer, welches Gemüse er einkaufen sollte. Aber manchmal hatte ich zu viel um die Ohren, um über das Kochen nachzudenken und sagte ihm, er solle einfach das mitbringen, was gerade gut aussähe. Jedes Mal brachte er Choli mit.

Die ersten drei, vier Male dachte ich einfach, dass er gerne Bohnen mochte. Aber nach dem sechsten Mal wurde es mir zu bunt. Die Zubereitung dieses Gemüses ist schließlich aufwendig. Als er wieder damit ankam, fauchte ich ihn an: „Warum bringst du jedes Mal Bohnen mit, wenn ich dich bitte einzukaufen?“

Er schaute mich einfach nur an und lächelte. Der Groschen fiel. Damals gab es einen Hit, den jeder sang: „Cholike piche hai“, „Was versteckt sich hinter den Choli?“ Mir kam die Melodie sofort ins Ohr. Und ich wurde knallrot. Anand registrierte es und sein Lächeln vertiefte sich.

Der Monsun hatte begonnen. Wir hatten eine Wäscheleine durch die Küche gespannt, um unsere Kleidung zu trocknen. Manchmal hingen dort auch meine BHs. Dann starrte Anand sie unverfroren an. Es war ein Spiel, ein Flirt ohne Absicht, eine unerwartete Freude nach all den Jahren voller Nörgeleien und Beschwerden meines Ehemannes.

Nach unserem gemeinsamen Kaffee ging ich ins Bad und Anand ins College. Aber sobald mein Französischkurs an der Uni begonnen hatte, war Anand mit dabei und schwänzte seine Ayurveda-Kurse. Trotzdem blieb er der Beste seines Jahrgangs. Er war sehr intelligent und hatte ein fotografisches Gedächtnis. Auch in meinem Kurs war er bei Weitem der beste Schüler.

Anand hatte sich von seinem Lohn ein Motorrad gekauft, eine schöne alte Kawasaki, die man sonst kaum noch auf den Straßen sah. Er nannte die Maschine ‚Anarkali‘, nach dem legendären Sklavenmädchen, dem sowohl der große Akbar als auch sein Sohn Jahangir verfielen. Anarkali betrog Akbar mit seinem eigenen Sohn und wurde dazu verurteilt, bei lebendigem Leib in eine Wand des Palastes eingemauert zu werden. Ihre Schönheit und ihre Liebe zu dem Mann, der später das Taj Mahal errichten würde, werden bis heute gerühmt, auch von Bollywood. Ich habe Anand nie gefragt, wie er auf diesen Namen kam, aber im Nachhinein klingt seine Wahl verhängnisvoll.

Für den Kurs an der Universität bekam ich ein Honorar, das gerade für die Rikschafahrten hin und zurück gereicht hätte. Anand lud mich ein, mit ihm zu fahren. Er war ja jeden Morgen schon da, hatte sein Motorrad, natürlich fuhr ich mit. Wenn wir zusammen auf seinem Motorrad saßen, wurde die Anziehung zwischen uns fast unerträglich. Ich saß hinter ihm und wurde bei jeder Bremsschwelle an ihn gepresst. Ich beobachtete, wie er absichtlich über jede Bodenerhöhung fuhr, und fühlte mich begehrt. Weiblich. Die Kosten für Rikschafahrten waren irgendwann nur noch ein Vorwand. Diese Fahrten auf ‚Anarkali‘ waren wunderbar, auch weil Anand es nie übertrieb. Trotz all der Neckereien blieb er höflich.

In meiner Französischklasse waren etwa fünfundzwanzig Schüler. Am ersten Tag sagte ich ihnen, dass sie mich „Madame“ nennen sollten, und erklärte ihnen, dass diese Anrede aus dem höfischen Leben stammte und ‚ma dame‘‚ ‚meine Dame‘ bedeutete. Anand verfolgte mich während der ganzen Stunde mit Blicken. Als wir auf dem Heimweg waren, sagte er: „Madame, du bist eine FL.“

„Was ist eine FL?“

„Du bist eine furchtbare Lehrerin.“

„Was soll das denn bitteschön sein?“

„Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einem Lehrer zugehört habe. Ich habe noch nie eine Persönlichkeit wie dich vor einer Klasse erlebt.“

Anand blieb dabei, mich ‚Madame‘ zu nennen.

In jenem Sommer waren wir jeden Tag von morgens bis abends zusammen. Nach dem Kurs kehrten wir nach Hause zurück und aßen gemeinsam mit den Kindern ein Mittagessen, das ich bereits am Morgen vorbereitet hatte. Dann setzten wir uns ins Wohnzimmer, lasen ein Buch, schauten fern und unterhielten uns.

Anand und ich redeten und redeten und redeten. Wir sprachen über alles: Musik, Literatur, Filme, was auch immer. Anand war so viel jünger als ich, aber er war enorm belesen, sein Wissenshorizont war genauso groß wie meiner, die Tiefe seiner Erkenntnisse genauso profund. Wir lachten viel miteinander, warfen uns die Wortspiele zu wie den Ball beim Cricket und genossen es, dass der andere mit Sicherheit jede subtile Nuance erhaschte. Anands wacher Geist beeindruckte mich mehr und mehr. Und die körperliche Anziehung zwischen uns war nahezu greifbar.

Wir wurden so vertraut miteinander, dass es keine Geheimnisse mehr gab. Wir tauschten sehr persönliche Erfahrungen aus und sprachen auch über Sex. Ich wusste, dass er weder Socken noch Unterwäsche trug. Er wusste, dass ich Kondome nicht mochte. Ich wusste, dass er sich nackt wusch im Gegensatz zu anderen Männern hierzulande, die im Bad ihre Shorts anbehalten. Er kannte die Farben meiner BHs.

Wir machten uns auch über alte Erlebnisse lustig. Anand erzählte zum Beispiel, dass er mit einer ehemaligen Kollegin von der Rezeption angebändelt hatte. Sie kam sogar mit in sein Wohnheim, aber sobald er versuchte, ihr an die Wäsche zu gehen, bekam sie Panik und ergriff die Flucht. Er erzählte diese Anekdote so komisch, dass mir vor Lachen die Tränen in die Augen stiegen.