Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

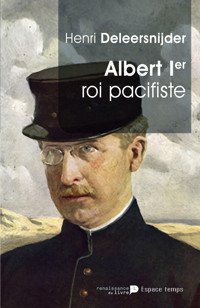

"Roi-chevalier, roi-sportif, roi-savant, roi-démocrate, les qualificatifs ne manquent pas qui s'appliquent au troisième souverain des Belges, resté aussi le "bien-aimé" dans l'imaginaire collectif de la Belgique. La légende a pris corps dès le 4 août 1914, jour où au Parlement il s'oppose résolument à l'invasion de son pays par l'armée allemande. Au-delà de cette image d'Epinal se profile une personnalité attachante, complexe certes mais qui a finalement peu à voir avec le mythe dont elle fut l'objet. C'est cet Albert Ier-là que ce livre s'emploie à mettre en lumière. Un roi qui, en définitive et avant tout, fut un roi pacifiste."

Prologue: les années de formation du roi Albert et le mariage avec Élisabeth

1. L'accession au trône et les débuts du règne

2. L'entrée en guerre

3. Les opérations militaires de la Grande Guerre (1914-1918)

4. La Belgique sous occupation allemande

5. La fin de la guerre et les événements de Lophem

6. Les rapports avec les partis politiques dans l'après-guerre

7. Le protecteur de la culture

8. Le prestige et le mythe Épilogue: la fin tragique du roi Albert à Marche-les-Dames et ses funérailles

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Albert Ier - Le Roi Pacifiste

Henri Deleersnijder

Introduction

Quand Albert Ier est intronisé le 23 décembre 1909, il devient le monarque constitutionnel d’un royaume qui, à bien des égards, a trouvé sa place sur la scène mondiale depuis le dernier quart du xixe siècle et pour lequel les lendemains les plus enchanteurs semblent promis en ce début du xxe. Parmi les signes les plus engageants pour le pays se détache une prospérité économique qui n’a rien à envier aux États les plus en vue de l’époque. De surcroît, l’acquisition toute récente du Congo que le roi Léopold II lègue à la Belgique fait entrer celle-ci dans le club très fermé des puissances colonisatrices européennes où l’ont précédée la France et l’Angleterre. Essor manifeste donc d’une nation d’à peine 7,6 millions d’habitants en 1914.

C’est son envol industriel qui surprend au premier abord, dynamisme qui l’a placée en cette matière à la pointe du Vieux Continent. Sa production d’acier, par exemple, atteint des records et l’on ne compte plus les marchés de la planète où ses diverses productions sont exportées avec succès. Il suffit de penser à ce propos aux lignes de chemin de fer et de tramways – sans parler du métro parisien – qui doivent, de par le monde, leur construction au savoir-faire belge. L’ heure était alors à un capitalisme créateur d’entreprises, expansionniste sans état d’âme, soutenu en cela par de solides sociétés financières et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Mais ce développement sans précédent de l’industrie et du commerce, que d’aucuns qualifieront d’impérialiste, a son revers, et il est de taille. Il s’agit du sort des ouvriers qui, sans aucune protection de la part des pouvoirs publics et privés du suffrage universel pur et simple, sont à la merci de leurs employeurs. Le « laisser-faire » à tout crin, cher à Adam Smith, avait cours chez ces derniers. Si l’intervention de l’État dans les rapports patrons-travailleurs n’a pas lieu d’être chez les tenants du libéralisme économique, autrement dit les libéraux doctrinaires et les catholiques conservateurs attachés aux valeurs bourgeoises, il n’en va pas de même chez les socialistes et, mutatis mutandis, chez les libéraux progressistes et les démocrates chrétiens : eux veulent avant tout l’amélioration des conditions de vie du prolétariat. Bref, la question sociale divisait depuis tout un temps l’opinion publique au moment où Albert Ier devient Roi.

Il est d’autres questions cruciales qui figureront très vite à l’agenda politique du nouveau souverain. Celle souvent qualifiée de « linguistique », mais qu’il serait toujours plus opportun d’appeler « flamande », n’était pas la moindre d’entre elles. On sait que la Belgique, dès son indépendance proclamée en 1830, s’est voulue francophone, frustrant immédiatement de la sorte tous ceux qui – et ils étaient majoritaires dans un pays comportant alors 4 millions d’habitants – parlaient des patois flamands. Le français, porteur d’un statut international appréciable, était parlé par l’élite, tant au nord qu’au sud de la Belgique. C’était aussi la langue utilisée à l’Université de Gand et celle de tous les actes officiels de l’État. Et quand on pense qu’il faudra attendre l’année 1967 pour que la Constitution belge elle-même bénéficie d’une traduction officielle en néerlandais – il en existait une officieuse auparavant, certes –, on peut prendre la mesure de la longue durée du problème communautaire d’un pays à la tête duquel le troisième roi des Belges allait se trouver durant vingt-quatre ans.

Ce n’est pourtant pas cette question flamande qui, au début de son règne, va occuper le plus clair de son temps, ni la lancinante question scolaire où s’affrontaient périodiquement cléricaux et anticléricaux autour de l’« âme de l’enfant ». Une autre urgence retenait alors en priorité son attention, à savoir celle ayant trait à l’armée. Face à une tension internationale croissante, lourde comme jamais de menaces pour la sécurité du territoire, il jugeait le contingent non seulement insuffisant, mais mal préparé pour la défense du pays. D’où, dans la droite ligne de la politique menée par son oncle Léopold II qui signa sur son lit de mort la loi du service personnel à raison d’un fils par famille, sa volonté de renforcer son potentiel militaire. Ses préventions avaient bien lieu d’être puisque, le matin du 4 août 1914, les forces allemandes envahissaient la Belgique. Agression caractérisée qui contraignit Albert Ier, pourtant peu martial de nature, à s’opposer au Kaiser. Ce qui fera de lui, dans la mémoire collective, le « roi-chevalier » ou le « roi casqué », alors qu’il fut d’abord et en définitive un « roi pacifiste ».

Prologue

Les années de formation du prince Albert et le mariage avec Élisabeth

« S.A.R. la Comtesse de Flandre est accouchée, aujourd’hui à cinq heures et demie du soir, d’un prince qui a reçu les noms de Albert, Léopold, Clément, Marie, Meinrad. M.Anspach, bourgmestre de Bruxelles, a fait afficher aussitôt des placards annonçant cette heureuse nouvelle. Les hôtels des ministères ainsi que les édifices publics sont pavoisés aux couleurs nationales. À huit heures du soir, une salve de cent un coups de canon a été tirée à la Plaine des Manœuvres. » [1] C’est en ces termes que, le 9 avril 1875, le journal libéral Indépendance belge annonçait à la population la naissance la veille de celui qui allait devenir bien plus tard le « roi-chevalier », un souverain de légende, objet d’une héroïsation sans précédent dans un pays pourtant peu enclin à l’emphase.

Rien à l’origine, à vrai dire, ne prédisposait le futur Albert Ier à être statufié de la sorte. Il était le benjamin des enfants nés de Philippe, comte de Flandre et frère de Léopold II, et de Marie, princesse de Hohenzollern née dans le château de Sigmaringen. Diablotin il le fut en ses premières années, aux dires de sa sœur Joséphine, portée elle aussi à l’espièglerie au contraire de la sage Henriette. De six ans son aîné, son frère Baudouin était appelé à succéder un jour à son oncle depuis la mort, à l’âge de neuf ans, en 1869, du comte de Hainaut Léopold, fils unique du deuxième roi des Belges. Mais le sort en décida autrement : en janvier 1891, l’héritier présomptif du trône succomba à une grippe qui s’était déclarée cinq jours plus tôt. Albert était donc amené, ipso facto, à accéder un jour à une dignité à laquelle il n’était pas destiné au départ : chef d’État de la monarchie constitutionnelle et parlementaire de Belgique.

Une telle fonction ne s’improvise pas. Il fallut donc mettre les bouchées doubles pour compenser les lacunes d’une instruction d’autant plus rudimentaire que le prince, timide de nature, à l’élocution laborieuse et encombré par sa haute taille (1,92m), paraissait modérément doué. Sauf pour la mécanique – surtout celle des trains – qui ne cessa de le passionner sa vie durant, ainsi que pour les mathématiques et les sciences exactes. « Si je n’avais pas dû être roi, je crois que j’aurais pu faire un bon ingénieur », reconnaîtra-t-il à l’âge adulte. À sa décharge, comme il l’avouera amèrement aussi, il convient de constater qu’il n’eut « pour premiers professeurs que des maîtres médiocres et de peu de culture ». Futur général et aide de camp du Roi, le capitaine Harry Jungbluth fit cependant exception. Cet artilleur d’origine germanique, d’opinion libérale et à la rigidité morale exemplaire, devint le mentor de l’adolescent. Chaque matin, il allait le chercher à son palais dit de Flandre, situé à Bruxelles entre la place Royale et la rue de la Régence, et le conduisait en coupé jusqu’à l’ancienne abbaye de la Cambre, siège de l’École royale militaire, pour le ramener en début de soirée. Son influence fut déterminante durant les années d’apprentissage du jeune homme chez les Grenadiers, et bien au-delà quand il devint Roi.

Jungbluth ne fut pas le seul à marquer d’une empreinte décisive la psychologie d’Albert. Il y eut aussi, à partir de 1898, un professeur de diction et de littérature originaire de l’Hexagone, du nom d’Émile Sigogne. Ce radical-socialiste aux idées avancées, qui enseignait à l’Université de Liège, s’employa à ouvrir l’esprit du prince et le mit au contact d’auteurs tels que Jean-Jacques Rousseau– celui du Contrat social –, Gustave Le Bon– le sociologue de Psychologie des foules– et même Karl Marx dont un exemplaire du Manifeste du parti communiste rédigé avec Friedrich Engels sera annoté par son élève. Les écrits d’August Bebel, Ferdinand Lassalle, Louis Picard, Herbert Spencer furent aussi abordés, ainsi qu’un de ses ouvrages, paru en 1905, dont le titre valait tout un programme : Socialisme et Monarchie, essai de synthèse sociale. Non, estimait le maître, il n’existe pas d’antinomie entre la pensée socialiste et le régime monarchique. Bien au contraire, le second avait tout avantage à s’accommoder de la première, laquelle ne s’oppose en rien non plus à l’esprit de l’Évangile. Dès lors, « pourquoi un catholique ne serait-il pas socialiste ? », concluait-il.

Albert bénéficia d’autres influences durant ses années de formation. Celle exercée depuis 1894 par Émile Waxweiler fut décisive. Ce professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB), qui deviendra en 1902 le premier directeur de l’Institut de sociologie fondé grâce à la générosité financière d’Ernest Solvay, se penchait particulièrement sur les questions sociales, lesquelles étaient loin d’être étrangères aux préoccupations du jeune prince. C’est lui qui, selon toute vraisemblance, l’incita à se rendre en 1898 aux États-Unis, voyage instructif entre tous qu’il effectua en compagnie de Jungbluth. Le Nouveau Monde est parcouru de long en large, le plus souvent admiré tant pour ses paysages grandioses que pour son dynamisme économique. Mais il y a un bémol ! La guerre hispano-américaine qui vient d’éclater inspire à l’aristocrate du Vieux Continent ces lignes prémonitoires : « Cette guerre est injustifiable. […] Maintenant on voterait dans la folie chauvine du moment plus de millions que le ciel a d’étoiles et cette nation [américaine] qui jusqu’ici s’était sagement limitée aux activités commerciales et industrielles va devenir militariste et devenir un danger pour tout le monde. Elle va avoir d’ici 20 ans la première flotte du monde et l’employer à tout ce qui ne la regarde pas. Ce sera le danger du siècle prochain. C’est là un des “avantages” de la démocratie ; c’est le peuple qui fait la politique extérieure et comme dans sa compréhension enfantine, il ne voit que les extrêmes, il y aura toujours des guerres à la suite de tout conflit dans lequel sera compris un pays atteint à ce degré aigu d’un chauvinisme aveugle. » [2]

Ce jugement sévère n’empêchait cependant pas le jeune imprécateur de considérer le peuple anglo-saxon, qui avait été pionnier en matière d’institutions démocratiques, comme le peuple-chef de l’Histoire. Ce point de vue avait été instillé dans son esprit par les frères Eugène et Charles Lagrange, tous deux professeurs à l’École militaire. Le premier y enseignait la physique ; le second, dispensateur éminent de leçons d’astronomie, de géodésie et de calcul des probabilités, y fit connaître en la développant la « Loi de Brück », du nom d’un ancien major belge du génie. Selon cette théorie mystico-mathématique pour le moins originale, fortement inspirée par le fondamentalisme protestant évangélique de son diffuseur, toute l’histoire du monde serait découpée en périodes quinquaséculaires. Depuis Adam et Ève, chacune de ces grandes « ondulations » d’un peu plus de cinq siècles aurait été dominée par un peuple chargé de la destinée de l’humanité, le dernier en date après le français étant le britannique. Cette conception, à laquelle se rallia le futur général Émile Galet qui deviendra le conseiller du Roi, ne sera pas étrangère à la conviction que nourrira Albert au cours des années 1914-1918 : tôt ou tard, comme si c’était inscrit dans la Bible– revisitée à la lumière du magnétisme terrestre et des mensurations de la pyramide de Khéops –, les Anglais vont être les vainqueurs de la guerre.

Ce parcours rapide des années de formation du futur souverain serait incomplet si n’était pas mentionné le voyage qu’il fit au Congo en 1909. Avant cette année-là, il était difficile pour lui de se rendre dans ce vaste territoire africain, possession personnelle de Léopold II qui estimait que « [ses] droits sur le Congo sont sans partage… ». De plus, des critiques acerbes – émanant principalement de la Grande-Bretagne – dénonçaient les exactions commises sur les populations indigènes par les agents de cet État dit indépendant. La Commission d’enquête internationale envoyée en 1905, que fut contraint d’accepter le Roi et pour laquelle cet État était avant tout « une entreprise financière » recourant au travail forcé, prépara en quelque sorte les esprits à la reprise du Congo par la Belgique : celle-ci fut votée le 20août 1908 par la Chambre et, ratifiée par le Sénat le 9 septembre, la loi dite « Charte coloniale »– signée par Léopold II le 18 octobre suivant – fit du Congo une colonie belge. Conscient qu’il était appelé à régner un jour sur cette vaste contrée lointaine, Albert pouvait donc s’embarquer maintenant pour la visiter. Il le fit de fond en comble.

On a quelque peine à se représenter aujourd’hui ce que fut ce périple de 4 300 km dans les conditions de déplacement de l’époque et des lieux traversés. C’est sur un paquebot– de l’Union Castle Line – que le prince s’embarqua à Southampton le 3 avril 1909 pour accoster seize jours plus tard au Cap. De la pointe extrême du continent africain, il remonta vers l’Afrique centrale et, une fois arrivé dans la région équatoriale, la parcourut de long en large de mai à juillet avec divers moyens de locomotion, souvent de fortune : train, baleinière, pirogue, cheval, vélo ; il s’aventura aussi à pied, avec des porteurs noirs, sur d’improbables sentiers. De cette véritable expédition, il ramena, en observateur attentif, quantité de notes et de réflexions personnelles. Celle-ci par exemple, épinglée dans ses carnets, particulièrement critique : « Le travail en Afrique, l’or à Bruxelles, voilà la devise de l’État indépendant. » Celle-là également, puisée à la même source, d’un libéralisme social caractéristique : « (…) il faut appeler la population noire [sic] à coopérer volontairement et à son avantage à la mise en valeur de toutes ces superbes régions. Que pouvons-nous sans eux ? Les considérer comme un troupeau taillable et corvéable à merci, c’est un crime au point de vue humanitaire mais bien plus encore au point de vue économique. Le bien-être de l’habitant est un des facteurs essentiels de la richesse d’un pays ; c’est grâce à ce facteur que le nombre d’habitants croîtra et une nombreuse main-d’œuvre est la condition de la mise à profit des immenses ressources de l’Afrique centrale. » On le voit, préoccupations humanitaires et intérêt économique peuvent faire bon ménage– la chose n’a pas disparu aujourd’hui–, mais rien ne prouve que les premières étaient prioritaires chez la plupart de ceux qui avaient investi la colonie à ses débuts. Albert, par contre, y était sensible et le restera tout au long de son règne. On les retrouve d’ailleurs dès son retour au pays, le 16 août, à Anvers où il prononce un discours dont les extraits suivants sont révélateurs : « C’est en poursuivant le relèvement du niveau moral des indigènes ; c’est en améliorant sans cesse leur situation matérielle ; c’est en combattant les maux dont ils souffrent ; c’est en multipliant, aussi rapidement que possible, les voies de communication, que nous assurerons l’avenir du Congo. » [3]

Le futur Roi avait maintenant auprès de lui une épouse du nom d’Élisabeth, duchesse en Bavière, celle-là même qui allait devenir la troisième reine des Belges et qui allait lui survivre plus de trente ans après sa mort. Il avait rencontré cette frêle jeune fille à Dreux, nécropole des Orléans, aux funérailles de la duchesse Sophie d’Alençon, belle-mère d’Henriette de Belgique, laquelle avait péri le 4 mai 1897 au cours de l’incendie du Bazar de la Charité à Paris. Charles-Théodore, duc en Bavière, était le frère de cette duchesse et le père d’Élisabeth, qui se trouvait dès lors être une nièce de la défunte. Par l’entremise d’Henriette, sœur d’Albert, les futurs époux se revirent le 23 avril 1900 dans la capitale française. Un bon mois plus tard, dans la forêt de Fontainebleau, en compagnie de sa mère, le prince fait sa déclaration à la jeune fille et, dès le lendemain, la demande en mariage à ses parents. Et le 4 juin, preuve de ce que le cœur commence à s’enflammer – mais l’affection tarda à vrai dire à se muer en véritable passion –, il écrit à son autre sœur, Joséphine : « Je compte passer une semaine à Possenhofen auprès de cette chère fillette pour laquelle j’ai vraiment un grand amour. » Lui a vingt-cinq ans et elle en a vingt-quatre. « Il n’est peut-être pas très malin, mais il a su choisir sa femme ! », écrira, quelque peu perfide, le périodique Pourquoi pas ? daté du 23 juin 1910 [4]

Le séjour auprès de celle que sa famille appelle « Liesel », dans un cadre champêtre si différent de sa résidence bruxelloise, l’enchante dès le début. La vie y est nettement moins austère que rue de la Régence, en présence d’un père atteint d’une surdité précoce ainsi que d’une humeur de plus en plus sombre et d’une mère dévote, surnommée « Notre-Dame de Flandre » par son beau-frère LéopoldII et « une sainte de glace » par son fils. Là, auprès de sa future épouse « Sabeth », le jeune homme découvre l’effervescence d’une existence plus légère, ouverte sur son temps et non plus seulement figée dans des nostalgies d’Ancien Régime. Le père de sa promise, ophtalmologue munichois devenu médecin sur le tard, a l’esprit voltairien, ce qui ne manquera pas de renforcer l’imprégnation libérale qu’il a reçue de ses éducateurs dont il a été question. Malgré les réserves de ses parents– l’élue paraissait bien fragile et surtout n’apportait pas de dot substantielle –, le mariage est célébré à Munich le 2octobre 1900, avec l’accord et en présence du Roi, oncle du marié. Grâce à la mansuétude pourtant inhabituelle de ce dernier, les époux s’installeront un an après leur union à l’hôtel d’Assche, rue de la Science, dans la capitale belge. Ils y coulent immédiatement des jours heureux mais bientôt, au grand étonnement d’Élisabeth, Albert consacre de plus en plus de temps à la préparation de ses futures tâches politiques.

chapitre 1

L’ accession au trône et les débuts du règne

La nouvelle tant redoutée, par le prince héritier du moins, tomba le 17 décembre 1909, en début d’après-midi : le Roi se meurt ; deux heures après, il avait cessé de vivre. Nouvelle résurgence d’une timidité aux effets paralysants ? Brusque sentiment d’impuissance face à l’imminence d’une charge trop lourde à assumer ? Subite prise de conscience de la difficulté à succéder à un souverain honni par « son » peuple ? Les trois raisons expliquent selon toute probabilité le sentiment de panique qui envahit Albert au terme d’une nuit agitée, entre les 22 et 23 décembre. Au petit matin, il arpente de long en large sa chambre à coucher, répétant compulsivement : « Non, je ne le prononcerai pas. » Il s’agissait de son discours d’avènement, qu’il avait pourtant personnellement écrit et dont il avait soumis le contenu au chef du Cabinet Franz Schollaert.

Élisabeth lui apporte son soutien, ainsi que son secrétaire privé Jules Ingenbleek qui l’a vraisemblablement aidé dans la rédaction de son texte. Ces ultimes interventions le persuadent qu’il peut, qu’il doit franchir l’obstacle. Et voilà bientôt celui qui, dans très peu de temps, va devenir le troisième roi des Belges en train de quitter le château de Laeken– à cheval, alors qu’il n’est pas bon cavalier– pour se rendre au palais de la Nation où l’attendent les représentants des grands corps de l’État. Il est suivi par un carrosse où ont pris place son épouse et leurs deux jeunes fils, Léopold et Charles, respectivement duc de Brabant et comte de Flandre. Sur le parcours où s’est massée une foule enthousiaste, il pleut à verse. C’est donc dans un uniforme tout trempé de lieutenant-général, barré du grand cordon amarante de l’ordre de Léopold, qu’Albert entre dans l’hémicycle du Parlement et qu’il se dirige vers le trône dressé à l’emplacement de la tribune. Un « A » se détache sur les tentures de velours rouges, frangées d’or, qui cernent le haut dais sous lequel il va prêter le serment constitutionnel, « dans le sein des Chambres réunies » comme le veut la Loi fondamentale du royaume. Et au terme des ovations qui ont accueilli son arrivée, entrecoupées par des cris « Vive le suffrage universel ! » jaillis des bancs socialistes, le successeur de LéopoldII « jure d’observer la Constitution et les lois du Peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire ». Pour la première fois, les mots de ce célèbre article 80 sont dits dans les deux langues nationales, ce qui a évidemment tout pour plaire aux Flamands.

Quant au discours du trône, lu en français uniquement, il contenait certes des propos convenus : un hommage appuyé à LéopoldIer, fondateur de la dynastie ; un hommage de même nature aussi rendu à son prédécesseur pour son action au Congo, de quoi neutraliser quelque peu les critiques émanant de l’étranger à cet égard ; artistes et écrivains, tant de Flandre que de Wallonie, sont également salués, eux qui avaient été passablement considérés comme quantité négligeable sous le précédent règne. Mais cette première allocution royale comportait surtout une tonalité neuve. D’abord par l’attention qui y était portée aux couches les plus laborieuses, et donc les plus pauvres, de la population belge :

« Le devoir des Princes est dicté à leur conscience par l’âme des peuples car, si le Trône a ses prérogatives, il a surtout ses responsabilités. Il faut que le souverain se tienne, avec une entière loyauté, au-dessus des partis ; il faut que, sans cesse attentif à la voix du pays et penché avec sollicitude sur le sort des humbles, il soit le serviteur du droit et le soutien de la paix sociale. »

Ces paroles soulèvent des vivats auxquels s’associe cette fois le socialiste Émile Vandervelde. Une même approbation avait salué, à gauche également, les déclarations royales émises quelques moments auparavant et qui marquent une rupture par rapport à la colonisation léopoldienne. Symptomatique à cet égard est le passage suivant, porteur de visées éthiques inconnues jusque-là, qui suscita des applaudissements bien au-delà des bancs catholiques :

« Pour un peuple épris de justice, une mission colonisatrice ne peut être qu’une mission de haute civilisation : en l’acceptant loyalement, un petit pays se montre grand. La Belgique se gouverne elle-même par des institutions dont d’autres États ont emprunté les principes ; toujours elle a tenu ses promesses ; et quand elle prend l’engagement d’appliquer au Congo un programme digne d’elle, nul n’a le droit de douter de sa parole. »

Après l’année 1910 qui fut surtout occupée par des visites officielles dans des capitales européennes comme Berlin et Paris notamment, le nouveau souverain dut se coltiner à une question devenue récurrente en Belgique depuis la rupture de l’unionisme entre catholiques et libéraux, à savoir celle de l’école. On sait que, tout au long de la seconde moitié du xixe siècle et dans une bonne partie du xxe – jusqu’au Pacte scolaire signé le 20 novembre 1958, en réalité–, elle fera l’objet d’âpres affrontements idéologiques. En 1911, le cabinet catholique Schollaert propose d’instituer le « bon scolaire ». Chaque père de famille serait amené à remettre ce bon, délivré par l’administration, à un établissement où il inscrit son enfant, établissement auquel seraient versés en retour des subsides au prorata des bons reçus : cinquante de ceux-ci seraient suffisants pour payer un instituteur et les fournitures scolaires. Le but ultime de ce projet était d’assurer l’égalité financière entre l’enseignement libre et l’enseignement public. Même si l’obligation scolaire ainsi que la prolongation des études jusqu’à 14 ans y figuraient, cette proposition de loi souleva des protestations véhémentes dans les rangs laïques. Face à l’agitation grandissante de la gauche socialiste et libérale, Albert décide, sur le conseil du président de la Chambre Gérard Cooreman, de consulter trois ministres d’État : les catholiques Auguste Beernaert et Charles Woeste, ainsi que le libéral Émile Dupont. Signe du manque de confiance de la Couronne en ses conseillers naturels que sont les ministres, voire désir chez elle de donner des gages à une gauche anticléricale condamnée à l’opposition depuis trop longtemps ? C’est fort plausible. Toujours est-il que, victime de ce qui a pu être appelé une « révocation déguisée » tout autant qu’un lâchage de Woeste, Schollaert remit la démission de son gouvernement le 8 juin et qu’il fut remplacé, à la tête de l’exécutif, par Charles de Broqueville.

Ce baron campinois d’origine gasconne, parlementaire catholique élégant porté au compromis, joua la carte de l’apaisement dès son entrée en fonction. Il s’agissait pour son parti au pouvoir depuis 1884 de contrecarrer la progression de l’opposition en vue des élections législatives du 2 juin 1912. Raison vraisemblable pour laquelle il renonça définitivement au « bon scolaire » le 14 août, concession qui n’eut pas cependant l’heur de refroidir les ardeurs protestataires du cartel rouge et bleu. Le lendemain de cet abandon, une grande manifestation, prévue de longue date, était organisée à Bruxelles : au parc de Saint-Gilles, les orateurs des deux tendances réclamèrent de concert le suffrage universel. Ce rassemblement de force n’échappa pas à l’attention du souverain, tout comme le rendez-vous à Louvain– le 27 août– des militants et sympathisants du Parti catholique en l’honneur de Schollaert. Contre toute attente, après une campagne électorale virulente, le scrutin de juin 1912 renforça la majorité catholique. Des manifestations de rue s’ensuivirent, qui se soldèrent par une répression sanglante de la gendarmerie : on dénombra trois tués à Liège, un à Verviers et un à Bruges. Mais le Parti ouvrier belge (POB), qui avait été fondé en 1885, appela au calme et à la reprise du travail dès le 9 juin.

Moins meurtrière mais plus massive fut la grève de 1913. Du 14 au 24 avril, entre 300000 et 450000 travailleurs se croisèrent les bras, en majorité dans les charbonnages et les régions industrielles de Wallonie. La raison de cette bourrasque sociale est à chercher du côté du combat pour le suffrage universel. Au début de l’année, le libéral Paul Hymans avait proposé la mise en place d’une commission parlementaire chargée de préparer la révision constitutionnelle nécessaire à la réforme du scrutin ; elle est cependant rejetée le 7 février, majorité contre opposition. C’est dans ce contexte que la grève générale éclata, lancée par le POB. On a beaucoup disserté sur cette fronde sans précédent, y compris Lénine et Rosa Luxemburg. C’est que, officiellement partisans d’une action populaire jusqu’au-boutiste, les dirigeants socialistes– Vandervelde en tête– négociaient en coulisse avec le gouvernement catholique. Résultat de cette stratégie de caractère réformiste : le congrès du POB du 22 avril appelle à la reprise du travail. Et quelques semaines plus tard est constituée la commission dont l’objectif est, en matière de modification du vote, de ne se pencher que sur le niveau communal et provincial. La droite se trouvait ainsi rassurée et la gauche relativement satisfaite.

Un autre problème – il y a été fait allusion précédemment – s’est posé dès l’accession au trône d’Albert. Il s’agit de la question militaire, devenue obsédante à la suite de la tension grandissante entre les puissances européennes. La Belgique, on le sait, bénéficiait depuis sa naissance d’un statut de neutralité, ce qui ne la prédisposait pas à lui assurer un potentiel défensif digne de ce nom. Garant de l’indépendance nationale, Léopold Ier avait su préserver son pays des appétits annexionnistes de la France de Napoléon III. Son successeur, LéopoldII, préoccupé par une Allemagne de plus en plus forte– tant militairement qu’économiquement –, lutta sans arrêt pour augmenter le nombre des effectifs de l’armée, après avoir veillé à l’édification d’une chaîne de forts allant des abords de Liège jusqu’à ceux de Namur : c’est le général Henri-Alexis Brialmont, surnommé « le Vauban belge », qui se chargea de 1887 à 1892 de la construction de ces positions fortifiées ; ce dispositif défensif fut aménagé après l’érection, en 1859, d’Anvers en citadelle qui se voulait inexpugnable. Quant au service militaire, il fut réorganisé par la loi de 1909, votée le 1er décembre à la Chambre, le 14 au Sénat et signée par le Roi le 15 peu avant son trépas. Jusqu’alors, c’est le volontariat et le tirage au sort qui avaient cours, mais il existait une possibilité de se faire remplacer moyennant le versement d’une somme d’argent. Avec la nouvelle loi, un fils par famille allait être appelé sous les drapeaux.

Cette disposition, qui portait annuellement le contingent à 19000 hommes, fut considérée comme insuffisante, eu égard à la montée des périls extérieurs. Albert en était convaincu, tout comme de Broqueville, chargé également du ministère de la Guerre. Dans son discours d’avènement du 23 décembre 1909, il n’avait pas fait allusion à la politique militaire, alors que cette question le préoccupait déjà : sage prudence, à l’époque, face à des mandataires publics confiants dans la garantie des traités et que toute augmentation de potentiel défensif paraissait rebuter. Mais en 1912, il se fait plus explicite, comme en témoigne – entre autres avertissements – ce qu’il écrit le 3 novembre à Woeste :

« L’ avenir apparaît menaçant et il est incontestable que depuis cet été les circonstances extérieures se sont compliquées et qu’en même temps notre défense nationale est dans un état de dangereuse infériorité. Il y a là une question intimement liée à l’existence du pays et pour la solution de laquelle je ne pourrais assez faire appel à ce patriotisme vaillant et éclairé dont vous avez donné tant d’exemples. » [5]

Les Balkans, en effet, s’étaient embrasés et l’affaire d’Agadir, qui éclata le 1er juillet 1911, avait failli dégénérer en un conflit armé franco-allemand : contestant la suprématie de la France sur le Maroc, Guillaume II avait envoyé le navire de guerre Panther mouiller dans la baie de la capitale du Sous ; ce coup de force du Kaiser visait à imposer à Paris un marchandage, lequel se matérialisa par la « convention du 4 novembre » : l’Allemagne reconnaissait le protectorat français sur le futur royaume chérifien mais, en échange, obtenait de son adversaire bien implanté en Afrique d’importantes compensations au Congo. Cette vive tension internationale ne manqua pas d’inquiéter Albert car, à tout prendre, on avait frôlé une guerre entre les deux grands États européens au milieu desquels se trouvait la petite Belgique.