Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Жизнь замечательных людей

- Sprache: Russisch

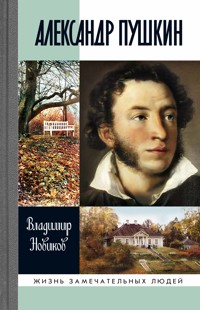

Для передвижения в пушкинском мире современному читателю, особенно молодому, нужен компас, считает писатель, доктор филологических наук, профессор МГУ Владимир Новиков, автор биографий Блока и Высоцкого в серии «ЖЗЛ». Таким компасом он видит свою новую работу — жизнеописание Александра Сергеевича Пушкина, представленное как опыт доступного повествования, из которого читатель может почерпнуть не концепции и гипотезы, а самые необходимые сведения. При этом автору удалось уловить динамику реальной судьбы великого русского поэта, вбирающей в себя и «труд упорный», и «все впечатленья бытия»

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Владимир Новиков

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023

ИНФОРМАЦИЯОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Новиков В. И.

Александр Пушкин / Владимир Новиков. — М.: Молодая гвардия, 2022. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1937).

ISBN 978-5-235-04777-8

Для передвижения в пушкинском мире современному читателю, особенно молодому, нужен компас, считает писатель, доктор филологических наук, профессор МГУ Владимир Новиков, автор биографий Блока и Высоцкого в серии «ЖЗЛ». Таким компасом он видит свою новую работу — жизнеописание Александра Сергеевича Пушкина, представленное как опыт доступного повествования, из которого читатель может почерпнуть не концепции и гипотезы, а самые необходимые сведения. При этом автору удалось уловить динамику реальной судьбы великого русского поэта, вбирающей в себя и «труд упорный», и «все впечатленья бытия».

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Новиков В. И., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

ОТ АВТОРА

Рассказать биографию Пушкина… Впервые с такой задачей я столкнулся в 1998 году в Норвегии. Лекция моя называлась «Легендарные русские поэты», аудитория — творческий семинар студентов разных факультетов, все пишут верлибры по-норвежски.

— Первый легендарный поэт России — это, конечно, Пушкин, — начал я, ожидая понимающих улыбок: мол, про него-то мы знаем.

Оказалось, слышат впервые. Написав на доске «Pushkin», я осознал уникальность ситуации и свою огромную ответственность перед отечественной культурой. То, что я скажу, станет для моих слушателей единственной правдой о нашем национальном гении. Никакой отсебятины — надо выбрать главное и изложить его самыми ясными и быстрыми словами.

Следующий, 1999 год был юбилейный, и цикл лекций о Пушкине в университете города Экс-ан-Прованс читался по-русски славистам.

— Когда Пушкин первый раз приехал в Париж? — спросил я студентов для начала.

Все на мгновение напряглись, а потом заулыбались: jamais! никогда! Не довелось ему во Франции побывать. Что ж, с подготовленной аудиторией — разговор совсем другой.

В том же году я написал статью «Двадцать два мифа о Пушкине», которая вышла и во Франции, и в России. Разложил по полочкам: «наше всё», «умнейший человек России», «дурак» (по Писареву и Хармсу), «донжуан», «однолюб», «оптимист», «пессимист», «атеист», «религиозный поэт», «пророк и учитель», «эстет», «новатор», «традиционалист», «декабрист», «монархист», «космополит», «патриот», «жертва», «победитель» и т. п. Вроде бы ничего не упустил, существенно новых мифов в XXI веке не появилось.

Творческие мифы — духовная роскошь? Современному читателю предлагается большой выбор пирожных, а где такая простая и внятная биографическая книжечка, которая была бы куском хлеба для неподготовленного, не слишком начитанного человека? Чтобы из нее он мог почерпнуть не концепции и гипотезы, а самые необходимые первичные сведения.

Ответ, впрочем, известен: такой книжечки нет. Современная пушкинистика богата и разнообразна: разыскания, разборы, интерпретации, академическая текстология. Но всё это рассчитано на читателя-специалиста, читателя как минимум с высшим филологическим образованием. Думаю, что и серьезная книга Ю. Лотмана, выходившая 30 с лишним лет назад в качестве пособия «для учащихся старших классов», сегодня трудна не только для подростка, но и для большинства взрослых читателей. Для передвижения по пушкинскому миру нужен компас, желательно компактный. Чтобы в карман вмещался и не требовал длительного изучения.

Вот такую карманную книжечку задумал я написать для малой серии «ЖЗЛ» (в большой серии имеется благополучно переиздающийся двухтомник Ариадны Тырковой-Вильямс). Помимо цели просветительской была здесь и специфическая литературная задача. В судьбе писателя есть сюжет и фабула. Сюжет — это творческая эволюция художника, это единый смысл всего им написанного, это его взаимоотношения с литературной историей. Фабула — судьба личности в житейском пространстве. Пушкинский сюжет так грандиозен, что фабула в нем, как правило, растворяется. В пушкинистике «творчество» решительно доминирует над «жизнью».

Между тем наступил новый век, и литературоцентризм остался в прошлом. Новый читатель больше интересуется жизнью — и собственной, и писательской. От нее он может шагнуть и к текстам — такова теперешняя мотивация. Жизнь у Пушкина была довольно интересная и фабульная. А что, если прочертить эту фабулу, увидеть ее общим планом? Мне совсем не хотелось творить очередного «моего Пушкина» — тянуло уловить динамику реальной судьбы героя, вбирающей в себя и «труд упорный», и «все впечатленья бытия».

Пушкин по своей природной сути — ныряльщик. Уловив течение жизни, он бросается в поток. Новая любовь, новая дружба, новая дуэльная вражда, новое путешествие. И точно так же — новое сочинение, стихотворное или прозаическое. Ритм не теряется ни на минуту, драйв возрастает. Течение несет Пушкина к неминуемой гибели, за которой столь же неминуемое бессмертие. Каждый пушкинский текст, любой эпизод его судьбы сохраняют заряд прижизненной динамики. Мы можем получить свою дозу и читая стихотворение, и воспринимая (или вспоминая) отдельный биографический факт. Отбор фактов для книги — профессиональный риск биографа, поскольку он может положиться только на собственную интуицию. Абсолютно научной может быть разве что многотомная «летопись жизни и творчества» на тысячи страниц. Компактная же книжка всегда субъективно-изобразительна. Это относится и к повествованию Ю. Лотмана, и к повествованию И. Сурат и С. Бочарова. Единственного решения здесь быть не может.

По жанру считаю свою книжку новеллой. В ней нет подзаголовков — эпизоды обозначены просто римскими цифрами, как строфы в «Евгении Онегине» или в «Домике в Коломне». В какой-то степени мне было созвучно то понимание пушкинской судьбы, которое содержится в раздумьях автобиографичного героя повести Сергея Довлатова «Заповедник». Ясный и прозрачный стиль Довлатова-рассказчика был бы, наверное, идеален для краткой биографии Пушкина. Простота может быть способом остранения, свежего взгляда на знакомый предмет, многократно мифологизированный и демифологизированный. «Пишем для человека, а не для соседнего ученого», — говорил В. Шкловский. Обращение к неведомственному читателю обусловило почти «детгизовский» дискурс книги. На этот риск я пошел сознательно.

В процессе писания книжки я внутренне примирился с самыми разными существующими насчет Пушкина мифологемами — они по-своему правомерны. Пушкин как человек-мир открыт для любых художественных уподоблений. Моя книжка ни с кем не спорит — надеюсь, что и прочитавшие ее без предубеждения заинтересуются тем, что написано и пишется о Пушкине.

Это моя третья книга в серии «Жизнь замечательных людей». Предыдущими персонажами были Высоцкий и Блок. Состав «троицы» весело предсказан Высоцким в песне «Посещение Музы»: «Ведь эта Муза — люди подтвердят! — / Засиживалась сутками у Блока, / У Пушкина жила не выходя».

Пушкин, Блок и Высоцкий, по-моему, — три самых легендарных русских поэта. Ведь, скажем, Мандельштам не является культовым для «простых» людей, а Есенин — наоборот, не «культов» для эстетов.

Степень легендарности, кстати, экспериментально проверяется по тому, насколько знамениты спутницы поэтов. Здесь Наталья Николаевна, Любовь Дмитриевна и Марина Влади(мировна) оставляют всех соперниц далеко позади.

Все три поэта делали сознательную ставку на демократизм, который был для них главным эстетическим вектором.

Еще все трое, страстно интересуясь социальными вопросами, не были политически ангажированы. «Медный всадник», «Двенадцать», вся совокупность песен Высоцкого (для примера приведу «Баньку по-белому» или «Старый дом») — структуры многозначные, в смысловом отношении амбивалентные, не сводимые к идеологическим схемам.

Пушкин, Блок и Высоцкий сходятся еще в одном отношении. Обладая несомненной харизматичностью, они не стремились к лидерству, не были кружковыми «гуру». Им больше нравилось присутствовать в разнообразных кругах и кружках, получая свежую информацию, наблюдая за новыми людьми. Любимая форма дружеского контакта у всех троих — диалог, встреча один на один. Можно даже прочертить некоторую сравнительную типологию связей. Таково, например, амплуа верного друга, лишенного конкурентно-творческих амбиций. Для Пушкина таким был Павел Нащокин, для Блока — Евгений Иванов, для Высоцкого — Вадим Туманов.

Каждый из героев потребовал своего подхода. Больше всего филологической рефлексии в книге о Высоцком, что обусловлено полемической необходимостью: многие интеллектуалы до сих пор не видят его семантической двуплановости, его способности мыслить разными точками зрения. В книге о Блоке «жизни» и «творчества» поровну, поскольку он жил и писал в эпоху жизнетворчества.

На Пушкина, по-моему, такая «серебряновечная», модернистская модель не распространяется. Не думаю, что он творил свою жизнь по эстетическим законам, как произведение искусства. Он отдавался стихии жизни со всей человеческой непосредственностью, что и придает его многоактной биографической драме смысловую прозрачность. Впрочем, эту мысль я старался не декларировать, а передать ее в повествовании. Чтобы сама жизнь поэта сказала это читателю.

Первых читателей рукописи: Н. М. Азарову, А. В. Василевского, А. В. Кулагина, О. И. Новикову, Л. И. Соболева — благодарю за полезные советы и уточнения.

На Земле есть Россия, в России — Москва, в Москве — Немецкая слобода.

Там, на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка, стоит дом коллежского регистратора Скворцова, арендуемый отставным майором Сергеем Львовичем Пушкиным. 26 мая (по новому стилю — 6 июня) 1799 года, в день Вознесения, здесь появляется на свет его сын Александр, который станет первым поэтом России и главным ее символом.

Пушкин — будет.

I

Вспоминать о раннем детстве — не его склонность. Культ детства — религия эгоцентриков, которые всматриваются в себя, чтобы понять мир. А он из тех, чей взгляд изначально обращен вовне. Ему, чтобы осознать себя, надо стать человеком-миром.

А пока Александр — малоподвижный, толстый мальчик. Ему нравится сидеть дома с бабушкой Марией Алексеевной и смотреть, как она занимается рукоделием. Но мать насильно водит его гулять, принуждая бежать за нею. Как-то раз, отстав, он садится посреди улицы. Из окна дома на него глядит дама. Смеется. Мальчик встает со словами: «Ну, нечего скалить зубы».

Такова первая известная реплика Пушкина в его диалоге с окружающим миром. Она сохранится в памяти сестры Ольги, которая полутора годами старше брата.

А сам он в письме жене в 1834 году расскажет о первом историческом событии в собственной жизни: «Видел я трех царей; первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку...» Имеется в виду Павел I. Вскоре после рождения сына Пушкины ненадолго перебрались в Петербург, где поселились в Соляном переулке. Няня Ульяна вела барчука на прогулку, и они случайно столкнулись с едущим верхом императором. Приключилось это незадолго до цареубийства, о котором Пушкин в 1817 году выскажется в оде «Вольность». Осудит и «увенчанного злодея», и заговорщиков, его задушивших.

До нас дойдут лишь небольшие наброски пушкинских автобиографических записок. Начатые им в 1821 году воспоминания будут сожжены в 1825 году после разгрома «несчастного заговора», то есть декабристского восстания. В 1834 году он наметит краткий план новой автобиографии, который останется неосуществленным. Его лаконично обозначенные пункты да несколько страниц воспоминаний сестры Ольги, записанных с ее слов в 1851 году мужем Николаем Ивановичем Павлищевым, — вот, собственно, все источники, по которым мы можем узнать что-то достоверное о первых двенадцати годах жизни Пушкина.

II

Гораздо богаче информация о его происхождении. Такой замысловатой и парадоксальной родословной не может похвастаться больше ни один русский классик. И Пушкин всегда был неравнодушен к своим корням, придавал им символическое значение, рассказывал о своих предках и стихами, и прозой. «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории», — с гордостью отмечает он в своих записках.

Пушкин считал, что его род, как и некоторые другие дворянские фамилии, происходит от прусского выходца Радши (или Рачи), приехавшего в Россию во времена Александра Невского. Историки уточняют: Радша (возможно, он был сербом) появился в Киевской Руси еще в ХII веке, а в Новгороде времен Александра Невского известны стали уже его потомки.

«Четверо Пушкиных подписались под грамотою об избрании на царство Романовых», — с гордостью отмечает поэт. Порой его рассказы о предках сопровождаются поэтическими вольностями и неточностями. «С Петром мой пращур не поладил / И был за то повешен им», — сказано в «Моей родословной». На самом деле Федор Матвеевич Пушкин за участие в Стрелецком бунте был обезглавлен, к тому же Александру Пушкину подлинным «пращуром» он не приходился, родство между ними не прямое.

Перечень реальных предков начинается с пушкинского прадеда Александра Петровича, который, как рассказывает поэт, «в припадке сумасшествия зарезал свою жену». Не менее «пылким и жестоким» оказался дед, Лев Александрович. В стихотворении «Моя родословная» поэт разрабатывает версию о том, что его дед во время дворцового переворота 1762 года выступил против Екатерины II, сохранил верность убитому Петру III и был посажен в крепость. Увы, это оказалось легендой: реального майора Льва Пушкина в 1763 году императрица пожаловала в «артиллерии подполковники».

По поводу семейной жизни Льва Пушкина внук писал, что первая его жена «умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе». Отец поэта отрицал этот весьма сомнительный факт, однако имеются и другие свидетельства жестокости Льва Александровича. Натерпелась от него и вторая жена, бабка Александра Пушкина (Ольга Васильевна успела окрестить внука и вскоре умерла). Ревнивость как фамильная черта не случайно акцентируется Пушкиным в этих записках, относящихся к осени 1834 года.

Следующее поколение Пушкиных — это дети Льва Александровича и Ольги Васильевны, два сына и две дочери. Старший сын, Василий Львович, рано выйдет в отставку в чине гвардии поручика и станет известным литератором. Сергей Львович, будущий отец поэта, к 1798 году дослужится до майора.

III

Родословная матери, по словам Пушкина, еще любопытнее. Ее дед — Ибрагим (Абрам) Ганнибал, эфиоп по происхождению, княжеского рода. В качестве пленника он в младенчестве оказался в Константинополе. Русский посол, выкупив его вместе с другими арапчатами, отправил к Петру I. Мальчик был крещен, а после смерти Петра избрал себе фамилию Ганнибал. Стал военным инженером, достиг звания генерал-аншефа. Его судьба — отдельная глава российской истории.

«В семейственной жизни прадед мой Ганибал (одно «н» в оригинале. — В. Н.) так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин», — рассказывает поэт, подчеркивая тем самым, что сложная личная жизнь завещана ему как по русской, так и по африканской линии. Первая жена Абрама Ганнибала сошлась с подчиненным, родила белую дочь. Подверглась жестоким истязаниям мужа и в конце концов оказалась в монастыре. Вторая жена — Христина Шеберг — «родила ему множество черных детей обоего пола».

Один из четырех сыновей, Осип Абрамович Ганнибал, служил во флоте, был капитаном второго ранга. В отличие от отца грешил супружеской неверностью и даже оказался двоеженцем. Его законная супруга — Мария Алексеевна Пушкина. (Поэт ошибочно считал ее племянницей своего деда Льва Александровича. На самом деле родство более отдаленное: дед Марии Алексеевны Федор Петрович Пушкин — брат пушкинского прадеда Александра Петровича, то есть она не племянница деда, а внучатая племянница прадеда. Так или иначе, два семейных клана — Пушкиных и Ганнибалов — уже пересекались в историческом прошлом.)

Изготовив фальшивое свидетельство о кончине Марии Алексеевны, Осип Абрамович женился в 1779 году на Устинье Толстой. Мария Алексеевна воззвала к императрице, которая восстановила справедливость, аннулировала новый брак и вернула обманутой жене дочь Надежду, будущую мать поэта. Тот же своего беспутного деда, скончавшегося в 1806 году, так и не увидел.

Старший брат Осипа Абрамовича — Иван Абрамович, выдающийся флотоводец, был человеком бессемейным и при этом достойным. Опекал и невестку, и племянницу, которую вывез в Петербург и благополучно выдал замуж за гвардейского офицера Сергея Львовича Пушкина (приходившегося невесте троюродным дядей).

Сергей Львович и Надежда Осиповна Ганнибал вступили в брак в 1796 году. Через год появилась на свет дочь Ольга, а в 1798 году глава семьи вышел в отставку. Пушкины переехали из Петербурга в Москву.

IV

Было ли детство Пушкина счастливым? Скорее нет, хотя до сих пор этот вопрос обсуждается учеными и литераторами. В конспективном плане пушкинской автобиографии, в нескольких строках о раннем детстве, звучат почти сплошь минорные ноты: «Первые неприятности»; «Мои неприятные воспоминания»; «Нестерпимое состояние».

Пункт «Гувернантки. Ранняя любовь» вызывал разные толкования, но сколько-либо достоверных фактов не обнаружено. Запись «Рождение Льва» связана с 1805 годом, а «Смерть Николая» — с летом 1807 года, когда шестилетний младший брат умер в Захарове — подмосковном имении бабушки Марии Алексеевны. Из восьми детей Сергея Львовича и Надежды Осиповны зрелого возраста достигли трое: Ольга, Александр и Лев. Вслед за Николаем еще четверо детей с 1809 по 1819 год скончались в младенчестве: Софья, Павел, Михаил и Платон.

«Охота к чтению» — вот очевидный просвет в туманно-тревожном конспекте детства. Пушкину не надо было приходить в литературу — он родился в ней. Книги окружали его с малолетства, книгам он скажет: «Прощайте, друзья» в последние минуты жизни. Уже в девять лет он читает гомеровские «Илиаду» и «Одиссею», «Сравнительные жизнеописания» Плутарха — все во французских переводах. Кабинет отца полон французских книг, в том числе не предназначенных для детского чтения — они также вызывают у сына живейший интерес.

Сергей Львович сам пописывает стихи по-французски, любит декламировать. Старший его брат Василий Львович — настоящий стихотворец, печатается в журналах. Его главное произведение — непристойная поэма «Опасный сосед» — появится в 1811 году (ее сюжет — драка в борделе). В 1816 году он напишет племяннику-лицеисту: «Ты сын Сергея Львовича и брат мне по Аполлону». Тот ответит стихами: «Нет, нет, вы мне совсем не брат, / Вы дядя мой и на Парнасе».

У отца и дяди немало знакомых литераторов, причем перворазрядных: Карамзин, Батюшков, Дмитриев, Жуковский. Ивана Ивановича Дмитриева даже прочат в женихи тетушке Анне Львовне, но дело как-то не складывается. С именем Дмитриева связан потешный эпизод. Иван Иванович, глядя на курчавого и смуглого Александра, восклицает: «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик!» На что мальчик тут же отвечает: «По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик». Все смеются, хотя намек на рябоватость лица солидного гостя не безобиден. Пройдут годы, и литературные отношения Дмитриева и Пушкина нельзя будет назвать безоблачными: скажется почти сорокалетняя разница в возрасте. Дмитриев, верный старине, неприязненно встретит «Руслана и Людмилу», чего Пушкин не забудет — при всей внешней почтительности к литературному патриарху. В 1826 году Пушкин с Николаем Языковым сочинят цикл ехидных пародий на дмитриевские «Апологи в четверостишиях».

Родители Пушкина — люди непрактичные, небрежные в хозяйственных делах. Дом свой надлежащим образом вести не умеют, но при этом любят светское общение. Безупречному владению французским языком придают первостепенное значение. Первый воспитатель Ольги и Александра — эмигрант из Франции граф Монфор, затем его сменяет Руссло. Немецкому языку Пушкин пытался учиться у дамы по фамилии Лорж, но не очень продвинулся. Как и в английском, который преподавала мисс Белли, гувернантка Ольги.

Важной частью образования почитаются танцы. Ольгу и Александра возят «на уроки танцевания» в дом Трубецких на Покровке (дом в Москве называют «комодом», а владельцев — «Трубецкими-Комод»), а по четвергам — на детские балы к знаменитому танцмейстеру Петру Андреевичу Иогелю. У Иогеля взрослый Пушкин потом найдет себе невесту.

Приличные манеры прививаются порой жестокими способами. Заметив у Александра привычку тереть ладони одна о другую, Надежда Осиповна связывает ему руки. Мальчик то и дело теряет платок — так этот платок пришивают к одежде, и ему приходится ходить в столь позорном виде. Временный результат достигается, но с этикетом, светскими ритуалами и стилем одежды у Пушкина будут проблемы всю жизнь.

Альтернатива домашней галломании — бабушка Мария Алексеевна, обучающая Ольгу и Александра русской грамоте. В ее имении Захарово с 1805 года Александр проводит лето. Бывшая крепостная бабушки, получившая от нее вольную, — Арина Родионовна, осталась в доме Пушкиных в качестве няни. Пушкин к ней привязан, а со временем народные песни, сказки, присловья, услышанные от няни, найдут применение в его творчестве. Среди домашних учителей русского языка сестра поэта вспомнит некоего Шиллера и священника Александра Ивановича Беликова, преподававшего также Закон Божий и арифметику.

Сочинять Пушкин начинает по-французски. Придумывает небольшие пьесы, разыгрывает их перед сестрой Ольгой. Не обижается, когда та осмеивает комедию брата «Похититель». Тут же слагает самокритичную эпиграмму, которая в переводе на русский звучит так: «Скажи мне, почему “Похититель” / Освистан партером? / Увы, потому, что бедный автор / похитил его у Мольера». Кстати, «Похититель» так и останется единственным опытом автора в жанре комедии. При всей универсальности Пушкина, при всём обилии комизма в его поэмах, в его прозе и в знаменитом романе в стихах, — до комедии как таковой руки у него не дойдут.

Другой литературный учитель юного Пушкина —Вольтер. Следуя его примеру, он слагает целую поэму о карликах и карлицах. На беду гувернантка изымает тетрадку со стихами и передает Шеделю, учителю французского, сменившему Руссло. Тот, едва начав читать, разражается смехом. Автор в слезах предает свое сочинение огню.

Разное детство бывает у писателей. Одни дорожат им, на его основе разворачивают свою художественную вселенную. «Счастливая, счастливая невозвратимая пора детства!» — воскликнет Лев Толстой. Другие всю жизнь наверстывают упущенное в ранние годы. «В детстве у меня не было детства», — решительно отрежет Чехов.

У Пушкина — случай особенный. Он отдаст дань условно-поэтическому воспеванию малолетства. «Прелестный возраст миновался...» — читаем в «Послании к Юдину» (1815), а в ранней редакции стихотворения «К Дельвигу» (1817) находим строки:

С какою тихою красою

Минуты детства протекли...

С годами этот мотив уйдет, однако на свою противоположность, на отрицание или осуждение детства не переменится. О своей жизни до 1811 года Пушкин предпочтет молчать. Возможно, ему не захочется вспоминать о том, что уязвляло его самолюбие. В 1835 году, размышляя о мемуарах Байрона, он отметит: «Достойно замечания и то, что Байрон никогда не упоминал о домашних обстоятельствах своего детства, находя их унизительными». А с Байроном поэт себя сравнивал по многим причинам.

Из детства Пушкин выносит не сладостные воспоминания, но и не чувство тоски. Он выходит из ранней своей поры с грузом противоречий, которые будет разрешать всю оставшуюся жизнь. В этом — источник развития, непрерывность поисков того, что он назовет потом «самостояньем человека».

V

В начале 1811 года Сергей Львович и Надежда Осиповна едут в Петербург с намерением определить сына на учебу. Сначала речь идет о пансионе иезуитов, но Александр Иванович Тургенев, директор Департамента духовных дел, толкует об ином: «Лицей».

Слово греческое, так называлась роща возле храма Аполлона Ликейского в Афинах, где учительствовал философ Аристотель. В дальнейшем лицеями будут именовать средние учебные заведения, но сейчас это высшая школа для дворянских детей, которые станут государственными чиновниками. По статусу приравнивается к университету.

Поначалу планируется, что учиться там будут и великие князья — младшие братья императора. Потом от этого намерения откажутся, но Лицей тем не менее разместится в Царском Селе под Петербургом, в пристройке к дворцу.

Лицей будет либеральным. Прежде всего потому, что там нет телесных наказаний. Образование задумано широкое: Закон Божий, литература, история, право, языки: французский, немецкий, латинский. И математика тоже. Установка — на общее развитие, не на прикладные знания. Содержание лицеистов — на казенный счет.

Сергей Львович пишет прошение на имя министра народного просвещения Разумовского. А в июле Александра везет в Петербург дядя Василий Львович, сопровождаемый своей гражданской женой Анной Николаевной. Живут они в гостинице, потом в частной квартире на Мойке близ Конюшенного моста. Совсем рядом с тем домом, где Пушкин с семьей поселится четверть века спустя. В гости к дяде заглядывают Иван Дмитриев, Дмитрий Дашков, Дмитрий Блудов (оба — будущие основатели общества «Арзамас», куда вступят дядя и племянник Пушкины).

Александр проходит медицинский осмотр, сдает экзамены. Их, кстати, выдерживают не все претенденты. В списке прошедших отбор под номером 14 значится «Александр Сергеевич Пушкин. Ветрен и легкомыслен, искусен во французском языке и рисовании, в арифметике ленится и отстает».

Двадцать второго сентября Александр I утверждает список лицеистов общим числом 30 человек.

Они съезжаются. Облачаются в форменные сюртуки, получают сапоги, ботфорты, шляпы-треуголки (со временем они сменятся фуражками). Иные довольны, поскольку дома приличной одежды не имели. Директор Лицея — добродушный Василий Федорович Малиновский репетирует в зале будущий церемониал торжественного открытия.

Наступает четверг, 19 октября 1811 года. В Екатерининском дворце — торжественное открытие Лицея. Акция проходит на высшем уровне. Император с семьей. Первые лица государства: тут и либеральный Сперанский, и свирепый Аракчеев. После освящения Лицея начинается торжественный акт. Директор Малиновский свою тщательно подготовленную (не сам писал) речь зачитывает тихо и невыразительно. Зато отличается 28-летний Александр Куницын, профессор нравственных и политических наук. Говорит об обязанностях гражданина — не по бумажке, темпераментно и от души. Ни разу не упоминает его величества. Царь не обидится, а наоборот: орден потом пожалует оратору.

Каждого из воспитанников вызывают по списку и удостаивают чести лично поклониться императору. После чего высокие гости отправляются осматривать помещение Лицея. Для них министр Разумовский учиняет роскошное угощение (история сохранила цифру бюджета этого «ВИП-стола» —11 тысяч рублей). У педагогов — стол скромнее в одной из классных зал. Лицеистов потчуют супом с пирожками.

Завершается день иллюминацией, а лицеисты играют в саду в снежки. Той осенью снег выпал уже на Покров.

Пушкин живет в комнате номер четырнадцать. Рядом, в тринадцатом нумере, Иван Пущин, с которым они сдружились еще в Петербурге, до приезда в Царское Село. В конце октября у Пушкина появляется младший брат Михаил, которому суждено прожить совсем недолго (как и родившемуся годом раньше и вскоре умершему Павлу). 21 января 1812 года в Царское Село приедет навестить сына Надежда Осиповна с Ольгой и Львом. Родственники к нему будут наезжать, а сам он надолго останется в Царском Селе.

Его дом теперь — Лицей.

Здесь он свой, но не вполне. Кличка его — Француз. Так оценены полученные в родительском доме свободное владение языком и отменное знание французской словесности.

Пушкину не суждено сделаться здесь лидером, «премьером». Вокруг него не будут роиться товарищи. В декабре 1811 года лицеисты составляют своеобразный рейтинг — список тринадцати наиболее «успешных» из них. Пушкин в перечень избранных не попадает (и тут его номер — четырнадцатый). Судьба права в том, что не балует ранним признанием: настоящие литературные гении не бывают вундеркиндами.

Успехом как стихотворец в Лицее поначалу пользуется Алексей Илличевский — Олёсенька, так его зовут товарищи. Пишет аккуратно, «как надо». Пушкин особенной ревности не испытывает. Ему, как ни странно, важнее отличиться в умении бегать, прыгать через стулья, бросать мячик. Вот если в этом его превзойдут, если кто-то одним ударом положит все кегли — Пушкин может впасть в бешенство.

Литературная самодеятельность цветет в Лицее пышным цветом — несмотря на попытки запрета, предпринятые начальством. Многие пишут стихи, изготавливают рукописные журналы (сам Пушкин за компанию с Дельвигом и Корсаковым издает «Неопытное перо»).

Иван Иванович Мартынов, директор Департамента народного просвещения, занимаясь с лицеистами русской и латинской словесностью, поощряет их к сочинительству. Профессор Кошанский как-то после лекции предлагает слушателям описать стихами розу — и Пушкин тут же выдает два четверостишия, которые всем нравятся.

Стихосложение постепенно становится его страстью, а учение не особенно захватывает. В сводной «табели» об успехах, прилежании и даровании тридцати лицеистов с 23 октября 1811 года по 19 марта 1812-го, где на первых шести местах Вольховский, Горчаков, Илличевский, Пущин, Есаков и Малиновский, у Пушкина скромное семнадцатое место. А в ноябре он опустится на двадцать третье.

Преподавателю математики Карцову на вопрос: «Чему равняется икс?» — Пушкин с улыбкой отвечает: «Нулю». Тот в конце концов машет на ученика рукой. Никто из профессоров не дает об этом лицеисте одобрительных отзывов. Отмечают «понятливость», «остроумие», «вкус», но все как один корят за недостаток прилежания и трудолюбия. Даже Куницын, лекции которого Пушкин слушает с интересом, полагает: «Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения...»

Странно, конечно. Много лет спустя Пушкин сам не раз выскажется о трудолюбии как необходимом условии творчества. Про своего героя Онегина он с легкой иронией напишет: «Хотел писать, но труд упорный / Ему был тошен. Ничего / Не вышло из пера его...» Тружеником Пушкин станет, да еще каким! Но начинается искусство все-таки, наверное, не с прилежания, а с большой страсти.

По сердечному влечению складываются у юного Пушкина и дружеские связи. Иван Малиновский, директорский сын, отличается драчливостью и носит кличку Казак. Иван Пущин тоже не лишен резвости, однако в целом рассудителен и серьезен. Не пишет стихов, что редкость. А барон Антон Дельвиг, напротив, натура сугубо поэтическая и притом томно-ленив. Вот такие непохожие друг на друга отроки становятся короткими приятелями Пушкина. Он и в дальнейшем будет сближаться с людьми самыми разными, вбирать в себя их психологическое своеобразие и житейский опыт.

VI

В ночь с 11 на 12 июня 1812 года французские войска переходят через Неман и вторгаются в пределы России. 17 июня известие об этом доходит до Петербурга.

Лицеисты уже видели весной русские полки, проходившие через Царское Село в сторону западных границ. Теперь слово «война» входит в их детское сознание. Для начала они затевают игру в войну, назначив Илличевского генералом. А по воскресеньям в Лицей привозят официальные реляции, которые Кошанский оглашает в зале. Лицеисты обсуждают происходящее с профессорами, усердно читают в библиотеке русские и иностранные журналы.

Гувернер Иконников сочиняет пьесу на военную тему — «Роза без шипов». Лицеисты играют ополченцев. Министр Разумовский этим недоволен и выговаривает директору Малиновскому. Между тем шесть дружин настоящих ополченцев проходят через Царское Село. Становится известно, что Москва оставлена русскими войсками (семья Пушкиных уже выехала заблаговременно в Нижегородскую губернию). Проводив ополченцев, а также гродненских гусар и улан Польского полка, лицеисты в негодовании бросают под столы французские учебники.

Обсуждается вопрос об эвакуации в город Або (ныне финский Турку). Но до этого дело не доходит. После Бородинского сражения Москва освобождена от французов. В воскресенье, 20 октября, Лицей впервые празднует годовщину основания. «Товарищеская семья», как назовет ее потом Пущин, сложилась.

VII

И скрепляют эту семью дух вольнолюбия, развитое чувство собственного достоинства. Сильно донимает юношей инспектор Мартын Пилецкий — надзиратель «по учебной и нравственной части». То и дело неуважительно говорит о родителях лицеистов. Склонен собирать на учащихся, говоря современным словом, компромат. Делает записи типа: «Во время обеда г. Пушкин начал громко и насмешливо говорить, что Вольховский меня боится оттого, чтобы не потерять доброго своего имени, а мы, говорит, шалуны, его увещеваниям смеемся».

Младший брат Пилецкого, Илья, служит гувернером. Однажды он отнимает у Дельвига «бранное на г. инспектора сочинение». Пушкин вспыхивает: «Как вы смеете брать наши бумаги — стало быть, и письма наши из ящика будете брать».

Однажды, в марте 1813 года, лицеисты, собравшись в зале, требуют от Пилецкого, чтобы он покинул Лицей. Иначе они сами подадут прошения об уходе. Мелкий тиран вынужден сдаться. Много лет спустя, составляя план автобиографии, Пушкин отметит как важное событие: «Мы прогоняем Пилецк<ого>».

Пушкину 14 лет. Летом вместе с другими лицеистами он оказывается в крепостном театре графа Варфоломея Васильевича Толстого. На сцене — актриса Наталья. Талантом особенным она не блещет, но женской красотой прельщает Пушкина. По всей видимости, именно ей присвоит потом он почетное имя «Наталья I» в своем полушутливом «Донжуанском списке». А написанное тем летом стихотворение «К Наталье» останется самым ранним из известных произведений поэта.

Это, конечно, легкая литературная игра. Автор становится в позу некоего женоненавистника, который смеялся над прекрасным полом, а теперь «сам попался»:

Так, Наталья! признаюся,

Я тобою полонен,

В первый раз еще, стыжуся,

В женски прелести влюблен.

В конце стихотворения автор именует себя монахом. На том же творческом импульсе принимается он за поэму «Монах», подражая Вольтеру как автору скабрезной «Орлеанской девственницы». По написании трех песен чопорный Горчаков советует Пушкину прекратить рискованное сочинительство. Поэма сохранится в горчаковском архиве, где исследователи ее найдут только в 1928 году.

Вот и определились две главные пушкинские страсти, две линии его судьбы. Любовь к женщине и любовь к творению. Женская красота и красота поэтического слова — это концентрация жизненности. А Пушкин станет прежде всего поэтом жизни как таковой.

Пока же он пробует жизнь на вкус, играет в любовь и ищет слова для ее воспевания.

VIII

Двадцать третьего марта 1814 года умирает директор Лицея Василий Федорович Малиновский. Для Пушкина это сердечная потеря. После похорон в Петербурге Иван Малиновский и Пушкин дают друг другу клятву в верной дружбе. В Лицее два года будет длиться «междуцарствие», а потом явится новый директор — Егор Антонович Энгельгардт.

С апреля при Лицее открыт Благородный пансион, куда поступает брат Александра Лев. Главное же событие этого года — пушкинский литературный дебют. Послание «К другу стихотворцу» обращено, по видимости, к чудаковатому долговязому Вильгельму Кюхельбекеру («Кюхле»), над которым подшучивают товарищи, да и сам Пушкин не прочь ужалить его эпиграммой. Речь в стихотворении идет о тяжелой участи поэта. Замысел, естественно, почерпнут из книжных источников.

Пушкин шлет стихи без подписи в журнал «Вестник Европы». Издание престижное, основанное в 1802 году Карамзиным. Там публикуются практически все поэты первого ряда. Дельвиг отправляет туда же свою оду «На взятие Парижа» — ее ввиду злободневной темы публикуют первой. Редактор Владимир Измайлов (имя первого пушкинского публикатора достойно нашей памяти) справляется об имени автора, а поскольку лицеистам печататься не позволено, то «К другу стихотворцу» помещается в тринадцатом номере, 3 июля, с шифрованной подписью «Александр Н. к. ш. п.» (то есть согласные буквы фамилии в обратном порядке). Начало тернистому пути положено.

Осенью того же года Пушкин с ближайшими друзьями попадает в прескверную историю. Он, Малиновский и Пущин в так называемый «табельный день» (именины императрицы и отсутствие занятий) готовят «гогель-могель» из рома, яиц и сахара. Угощают товарищей. Забава оборачивается скандалом. Доходит аж до министра. Дядька Фома, купивший ром, сразу уволен, а юные эпикурейцы через месяц с лишним приговорены к двухнедельному стоянию на коленях за утренней и вечерней молитвой и к сидению на последних местах за столом. Память Пущина сохранила пушкинский экспромт, сочиненный «на мотив» одного стихотворения Дениса Давыдова — как бы от имени Малиновского:

Мы недавно от печали,

Пущин, Пушкин, я, барон,

По бокалу осушали

И Фому прогнали вон.

«Блажен муж иже сидит к каше ближе», — острит Пушкин, сидя на «штрафном» месте за столом, а в «Вестнике Европы» примерно в эти же дни опубликовано уже пятое его стихотворение — «Блаженство». Подпись под ним: «1... 14—16». Буквы заменены цифрами, соответствующими их местам в алфавите, то есть «А... Н-П». «А» — Александр. «Н-П» — перевернутое «Пушкин». Недолго осталось ждать того момента, когда имя юного поэта будет рассекречено.

Его уже признают отец и дядя. «Посмотрите, что будет из Александра», — говорит Василий Львович знакомым.

«Воспоминания в Царском селе». Автограф

IX

Александр Иванович Галич, молодой профессор, получивший образование в Германии, с мая 1814 года заменяет заболевшего Кошанского. Живет в Петербурге, приезжает в Лицей на лекции. На дружеской ноге с воспитанниками, не прочь с ними вместе повеселиться.

Он советует Пушкину написать для предстоящего переводного экзамена «Воспоминание в Царском Селе». Сказано — сделано. В ноябре готово вдохновенное повествование о российской истории. Начинается оно с царскосельского пейзажа, с живой эмоциональной ноты:

И тихая луна, как лебедь величавый,

Плывет в сребристых облаках.

Восьмое января 1815 года может считаться днем рождения пушкинской славы. Пушкин читает свое стихотворение на экзамене в присутствии приглашенного на торжественный акт патриарха российской поэзии Гаврилы Романовича Державина, который упомянут юным поэтом в строках:

Державин и Петров героям песнь бряцали

Струнами громкозвучных лир.

Этот момент будет потом описан Пушкиным дважды. Один раз — поэтически, в восьмой главе «Евгения Онегина», где повествуется об отношениях автора с его музой:

И свет ее с улыбкой встретил;

Успех нас первый окрылил;

Старик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил.

Гаврила Романович уйдет из жизни ровно через полтора года после сего события. Пушкинские строки станут легендарными, и выражение «старик Державин» будет в русском языке означать авторитетного литературного наставника, оказывающего поддержку дебютанту.

Второе описание — в уцелевшем фрагменте сожженных воспоминаний. В последние годы жизни Пушкин переписал его и вложил в свой рукописный сборник с английским названием «Table-Talk»:

«Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую “Водопад”. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: “Где, братец, здесь нужник?” Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу».

Державинский вопрос о нужнике также войдет в число популярных у интеллигенции цитат. Его будут вспоминать с целью «сбить пафос». Прочтем, однако, что идет далее:

«Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои “Воспоминания в Царском Селе”, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, когда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли...»

Семнадцатого апреля 1815 года «Воспоминание в Царском Селе» публикуют в журнале «Российский музеум» за полной подписью Александра Пушкина.

1816 год ознаменован чередой личных знакомств Пушкина с ведущими русскими поэтами. В феврале, когда он лежит больной в лазарете, его навещает Константин Батюшков. В марте, в день Благовещения, среди множества посетителей Лицея — Карамзин и Вяземский. Оба видели Александра ребенком в родительском доме, а теперь общаются с ним как с поэтом.

В мае или июне происходит встреча с Василием Андреевичем Жуковским, который станет для Пушкина и учителем, и другом, и защитником на все оставшиеся 20 лет с половиной.

А вдохновительницей любовной лирики становится в это время двадцатилетняя Екатерина Бакунина, сестра лицейского товарища, будущая фрейлина. Ею увлечены также Пущин и Малиновский. О каких-либо реальных отношениях, естественно, и речи нет. Но стихи появляются, поэтическое мастерство набирает силу.

Возникают и первые авторские трудности. Весной 1816 года Пушкин отправляет в «Вестник Европы», где он удачно дебютировал, три стихотворения, в том числе «Гроб Анакреона». Но в журнал вернулся после болезни прежний главный редактор — Михаил Каченовский. Он не печатает ничего из предложенного. Пушкин ему этого не простит. Каченовский станет постоянной мишенью его эпиграмм, на редкость беспощадных и язвительных. «Клеветник без дарованья» — не самое резкое из выражений по адресу редактора «Вестника Европы». В 1825 году Пушкин в саркастической форме возложит на него ответственность за состояние всей отечественной литературной периодики:

Словесность русская больна.

Лежит в истерике она

И бредит языком мечтаний,

И хладный между тем зоил

Ей Каченовский застудил

Теченье месячных изданий.

X

Егор Антонович Энгельгардт, в марте 1816 года пришедший в Лицей директором, неплохо справляется со своими обязанностями. Он расположил к себе большую часть лицеистов. Между прочим, сдал в архив документы о пресловутой истории с «гогелем-могелем», чтобы эпизод не отразился на судьбе фигурантов этого дела.

Но с Пушкиным у него отношения не заладились. В личных записях, сделанных по-немецки, директор так аттестует юного поэта: «Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце».