Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

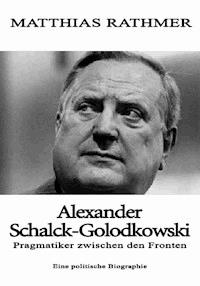

Alexander Schalck-Golodkowski war Genosse, Außenhändler, Staatssekretär und Offizier im besonderen Einsatz der DDR-Staatssicherheit. Seine Abteilung Kommerzielle Koordinierung im ehemaligen SED-Regime erwirtschaftete Milliarden, mit zweifelhaften Methoden und mäßigem Erfolg. Als "Fanatiker der Verschwiegenheit" (DER SPIEGEL) machte er Schlagzeilen. Honeckers oberster Devisenbeschaffer geriet vom "Retter zum Sündenbock" (DIE ZEIT), und die "Schalck-Connection" (DER STERN) kannte zahlreiche ranghohe Politiker und Wirtschaftsbosse aus dem Westen. Was er tat, tat er heimlich. Legenden und Phänomene ranken sich so bis heute um einen Mann, der als aufrechter Sozialist jenseits der Mauer zum Kapitaljäger mutierte. Die, die ihm dabei halfen, schweigen gleichfalls. Aus guten Gründen. Schalck war und bleibt eine der schillerndsten Figuren der deutschen Vereinigungsgeschichte. Vor allem aber ist Schalck "(...) das Herbarium des deutschen Mannes. Hier ist er ganz. In seiner Sucht, zu befehlen und zu gehorchen, in seiner Roheit und in seiner Religiosität, in seiner Erfolgsanbeterei und in seiner namenlosen Zivilfeigheit." (Kurt Tucholsky)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Matthias Rathmer

Dr. Alexander Schalck-Golodkowski

Pragmatiker zwischen den Fronten

Eine politische Biographie

Alexander Schalck-Golokowski

Matthias Rathmer

Erstausgabe Münster 1995, DNB 948745975

Copyright: © 2015 Matthias Rathmer

Titelbild: nnb, alle Rechte gewährt

Published by: epubli GmbH, Berlin

www.epubli.de

ISBN 978-3-7375-2995-2

Der größte Feind der Wahrheit ist oft nicht die Lüge, die bewusst ausgeheckte Unredlichkeit, sondern eine Wirklichkeitsblindheit, zu der beharrlich überredet wird.

John F. Kennedy

Romane des Autors erhältlich unter

www.epubli.de/shop/autor/Matthias-Rathmer/4671

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 7

Einleitung 11

1. Der Sozialist – Aufstieg zum Parteifunktionär 18

Entwicklung in Kindheit und Jugend 18

Weichenstellungen und Freundschaften 25

Herausforderung Außenhandel 29

Genosse und Tschekist 39

2. Der Außenhändler – Devisen um jeden Preis 44

Vom Parteifunktionär zum KoKo-Manager 44

Subsystem – KoKo als kapitalistische Keimzelle 56

Sonderstatus – außerplanmäßige Devisengeschäfte 62

Innerdeutscher Handel – Deutsche unter sich 71

3. Der Staatsdiener – Macht und Ohnmacht 81

Staatsauftrag und Staatsräson 81

Systemgarant durch sozialistische Privilegienkultur 85

Defizite – KoKos volkswirtschaftliche Bedeutung 92

4. Der Offizier im besonderen Einsatz 103

Geheime Ost-West-Geschäfte – der Embargohandel 103

Waffen- und Geheimdienstgeschäfte 127

5. Der Staatssekretär – Unterhändler auf informeller Ebene 138

Mandat als Teil einer neuen Ostpolitik 139

Der Milliardenkredit 150 Auf dem Weg zur Vereinigung 165

6. Der Aussteiger – Legenden und Phänomene 174

Flucht in den Westen 174

Wendemanöver – Ausverkauf und Ermittlungen 190

Dissens – politische Verantwortung und juristische Relevanz 199

7. Der Pragmatiker – Rollenwahl und Persönlichkeit 211

Der sozialistische Kapitalist 211 Persönlichkeitsmerkmale 216

Anhang 227

Zitate/Anmerkungen 228

Abkürzungsverzeichnis 248

Quellen und Literatur 251

Vorwort

Als mit dem Mai 1995 diese politische Biographie in den Bibliotheken und Seminaren deutscher Universitäten zu lesen war, erreichte mich nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung das Schreiben einer angesehenen Anwaltskanzlei aus Süddeutschland. Mir war eine Unterlassungsverpflichtungserklärung zugestellt worden. Mit der Auflage, im Falle der Nichtbeachtung eine Millionenzahlung als Entschädigung zahlen zu müssen, sollte ich fortan nicht mehr behaupten dürfen, dass ein bestimmter, in dieser Darstellung angeführter, japanischer Konzern im Handel mit der DDR willentlich Embargovorschriften gebrochen hatte. Arg verwundert tat ich, wie ich noch heute tue, wenn mich Frechheiten wie diese belästigen. Ich kritzelte „Empfänger unbekannt verzogen“ auf den Umschlag und gab den Brief zurück in die Post.

Ein paar Monate später meldete sich ein angeblicher Journalist aus Bonn bei mir. Gegen eine Schutzgebühr von fünftausend Mark wollte er mein Exemplar des alternativen Berichts der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zum Schalck-Untersuchungsausschuss erwerben. Den hatten Mitglieder der Partei als Antwort auf den offiziellen Abschlussbericht verfasst. Weil sie in diesem Dokument vor allem Aktenmaterial verwendet hatten, dass von den zuständigen Behörden als „streng geheim“ deklariert worden war, hatte Rita Süssmuth in ihrer Eigenschaft als Bundestagspräsidentin alle bis dato veröffentlichen Exemplare wieder einsammeln lassen.

Dann und wann wurden in der Folge ein paar Wissenschaftler verschiedener Fakultäten vorstellig und drängten gleichfalls nach einer Kopie dieses Berichts. Andere Anfragen und Bemerkungen wurden mir, sie beinhalteten sowohl Lob wie auch Tadel für das Werk, über die zugestellt, die den Druck der Arbeit finanziert hatten. Zum Dank hatte ich eine kleine Widmung notiert. Mitunter gibt es bis zum heutigen Tag Rückmeldungen auf das Werk von einst, dann nämlich, wenn mein Name gegoogelt worden ist, und Wikipedia seine Darstellung über Alexander Schalck-Golodkowski öffnet, in der neben anderen Untersuchungen auch diese politische Biographie erwähnt wird. Als sei die Erwähnung eine Art Krönung für wissenschaftliche Arbeiten, wird von vielen wie selbstverständlich angenommen, dass auf dieser Plattform wie auch in den angeführten Werken unverrückbar Wahrheit geschrieben steht. Mit der Wahrheit und ihrer Findung über den Hauptakteur und seiner Begleiter aber ist es gerade in diesem Fall erst recht so eine Sache. Immer noch.

Alexander Schalck-Golodkowski war in der DDR Genosse, Außenhändler, Staatssekretär und Offizier im besonderen Einsatz der Staatssicherheit. Seine Abteilung Kommerzielle Koordinierung im ehemaligen SED-Regime erwirtschaftete Milliarden, mit zweifelhaften Methoden und mäßigem Erfolg. Als „Fanatiker der Verschwiegenheit“ machte er Schlagzeilen. Honeckers oberster Devisenbeschaffer geriet vom „Retter zum Sündenbock“, und die „Schalck-Connection“ kannte zahlreiche ranghohe Politiker und Wirtschaftsbosse aus dem Westen. Was er tat, tat er heimlich. Legenden und Phänomene ranken sich so bis heute um einen Mann, der als aufrechter Sozialist jenseits der Mauer zum Kapitaljäger mutierte. Die, die ihm dabei halfen, schweigen gleichfalls beharrlich. Aus guten Gründen.

Ross und Reiter zu nennen, die Verantwortlichen und deren Motive im Wirtschaftsgeflecht zwischen Ost- und Westdeutschland vor dem Hintergrund des einzigartigen Umfelds der deutschen Teilung zu demaskieren, war bereits damals ein zentrales Anliegen der Darstellung. Zwanzig Jahre nach ihrer Veröffentlichung bleiben zwingende Fragen immer noch unbeantwortet, sind wesentliche Kapitel deutscher Vereinigungsgeschichte immer noch nicht geschrieben, ist die Wahrheit immer noch nicht heraus.

„Hallo, Herr Schäuble!“ drängt es mich mitunter, wenn ich verfolge, wie eifrig unser Finanzminister um eine europäische Einheit kämpft und dabei unaufhörlich eine Sparpolitik von allen Mitgliedsstaaten fordert, die einige, gerade im Süden des Kontinents, schon vor ihrem Beitritt zu leisten nicht in der Lage waren. „Wollen wir uns nicht doch noch einmal über Schalck und Ihre Beiträge im Filz und Sumpf um diesen Mann unterhalten? Über Ihre Vergesslichkeiten? Über Ihre Mitwirkung und Verantwortung als Kanzleramtsminister? Oder über den Ausverkauf der DDR?“ Nein. Wollen wir nicht, höre ich ihn harsch sagen und verstehe nur allzu gut, dass zu schweigen das Beste ist, was gerade er dazu sagen kann. Erinnern und erzählen sind seine Sache nicht.

Auch nicht, wenn es um Günther Krause geht, einem Wendehals aus der eigenen Partei, einem jener widerlichen Emporkömmlinge wirrer politischer Zeiten. Erinnern wir uns. Krause war parlamentarischer Staatssekretär des letzten Ministerpräsidenten der DDR. Zusammen mit Wolfgang Schäuble unterschrieb ausgerechnet er 1990 den deutsch-deutschen Einigungsvertrag, er, ein Mann, der zweifelhafter kaum sein konnte. Zweieinhalb Jahre später trat Krause als Verkehrsminister zurück. Die Affäre um den Verkauf der ostdeutschen Autobahnraststätten und die „Putzfrauenaffäre“ entzauberten ihn als eher einen um den eigenen Vorteil bemühten Ostdeutschen denn als integren Demokraten und machten ihn als Politiker unglaubwürdig. Wegen Untreue, Betrug und Steuerhinterziehung aufgrund von Bankrottdelikten und Insolvenzverschleppung wurde einer der beiden „Väter des Einheitsvertrages“ schließlich, als er sich, ohne alte Seilschaften bestens vernetzt, der Marktwirtschaft zu stellen versucht hatte, zusätzlich in den folgenden Jahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. „Ach, wie schade! Über Herrn Krause wollen Sie auch nicht mehr reden, Herr Schäuble! Wie wäre es dann mit Herrn Rohwedder oder Frau Breuel, den ehemaligen Präsidenten der Treuhandanstalt, Sie wissen schon, die, die den letzten Rest an Vermögen verschleudert haben, das, was von der DDR noch übrig war, als all die Schalcks und Krauses mit ihr fertig waren.“

Sicher. Am Ende, seit mehr als fünfundzwanzig Jahren, stand und steht das einmalige Geschenk der Einheit, mit allem, was sie wem auch immer wie gebracht hat. Die vielen Milliarden, die in einer Art Raubrittermanier verloren gingen, als dem politischen Untergang der DDR der totale Ausverkauf folgte, störten damals schon niemanden wirklich. Eine reiche Nation kann eben auch reichlich Verluste verkraften, und was Kriminologen White Collar Crime nennen, besitzt für viele Politiker die Qualität, das Machbare zu erreichen. Gehörig mehr wiegt da schon der Verlust von Glaubwürdigkeit. So stehen all die Schäubles, Schalcks und Krauses nach wie vor eben auch für eine Kultur bewusst unterlassener Vergangenheitsbewältigung.

Zweifelsfrei. Schalck hat politischen Schutz genossen, und er genießt ihn noch heute. Wenn eines Tages die Archive des Bundesnachrichtendiensts und des Kanzleramts Einblick gewähren, nur dann können die fehlenden Kapitel einer genauso einzigartigen Vereinigungskriminalität geschrieben werden. Auslandsgeheimdienst und die Ämter für Verfassungsschutz wollen den Offizier der Staatssicherheit vor dem Zusammenbruch des Honecker-Regimes nicht begleitet haben. Wenn das zutreffen sollte, haben sie in einer Qualität versagt, die an Dilettantismus nie mehr zu überbieten wäre und postum jedem beteiligten Stasi-Offizier einen dicken Orden samt großzügiger Rente einbringen müsste.

„Keine Sorge, Herr Schäuble! Wir kennen sie alle. Wir haben das alles im Griff. Sie machen nur Geschäfte. Krumme zwar. Aber denen steht das Wasser bis zum Hals. Müssen wir eben auch mal beide Augen zukneifen.“ Nur so oder ähnlich blind werden alle Kanzleramtsminister und Koordinatoren in gleichem Amt gewesen sein, eingestielt durch die Regierung Schmidt und schließlich vollendet durch die Regierung Kohl. Für die Einheit Deutschlands haben die Deutschen schon viel, viel früher kräftig bezahlt. Und zwar alle.

Man mag anführen, dass mittlerweile offiziell alle rechtsstaatlichen Ermittlungsverfahren gegen Schalck abgeschlossen sind. Fünf Wochen saß er nach seiner Flucht in den Westen in der Moabiter JVA ein, freiwillig. Zwei Verurteilungen brachten ihm Haftstrafen von insgesamt etwas mehr als zwei Jahren ein, die aber zur Bewährung ausgesetzt worden sind. In seinen Memoiren „Deutsch-deutsche Erinnerungen“, die im Jahr 2000 veröffentlicht wurden, besticht der „Mann, der die DDR retten wollte“, auf bewährte Weise. Zu wichtigen Ereignissen schweigt er nach wie vor beharrlich, zu vielen anderen Vorwürfen entwickelt er in Teilen Schutzbehauptungen, in wieder anderen Bewertungen wird er bekannt peinlich. Anlässlich seines 80. Geburtstags 2012 würdigten ihn zwei Autoren in einer Darstellung des Verlags „Edition Ost“ gleichfalls in unverbesserlicher Art. Die Generation der alten Stasi- und Parteiseilschaften kann einfach nicht anders. Wer einst derart stramm stand und wie Schalck denen hinterher lief, die eine politische Überzeugung wesentlich mit Unrecht, Lug und Betrug zu realisieren versuchte, ist Zeit seines Lebens von seiner verzerrten Wahrnehmung der Realitäten unheilbar verblendet. Der große Bruder, der mit dem vielen Geld in der Tasche, hatte nichts anderes gewollt.

Bis auf dieses Vorwort und kleinere Korrekturen, die der Formatierung und neuerer Software geschuldet waren, ist diese politische Biographie unverändert geblieben. Sie entstand 1995. Damals schon bestimmten die Erstellung wesentliche Fragen übergeordneter Art. Warum fehlt wieder einmal eine politische Kultur, wahrhaftig die eigene Geschichte erzählen zu können? Warum all dieses Schweigen, all die Verblendung und all die Lügen? „Wo soll das bloß alles enden?“ fragte mich ein Begleiter dieser Darstellung nach der ersten Lektüre.

Schalck ist heute ein alter, kranker Mann, der noch immer in Rottach-Egern lebt. Auf dem Friedhof des Ortes liegt Franz Josef Strauß begraben, einer der Männer, der Schalck in den Wirren des Untergangs der Ostrepublik geschützt und geholfen hatte. So wird zumindest eine der Fragen beantwortet. Ein schwer gewichtiger Teil deutscher Vereinigungsgeschichte endet im Grab. Dort, wo alles endet.

Kairo, im Februar 2015

Matthias Rathmer

Einleitung

Der Auftritt ist gelungen, und das Gelächter im Sitzungssaal verhallt nur langsam. Gerade hat Dr. Alexander Schalck-Golodkowski im besten Berlinerisch einen Frontalangriff auf parlamentarischen Dilettantismus erfolgreich abgeschlossen. „Sie bestimmen die Fragen, und ich bestimme die Antworten." 1 Die Cleverness dieses Mannes ist beeindruckend. Während der Vorsitzende Mühe hat, die Ernsthaftigkeit dieser Veranstaltung aufrecht zu erhalten, sitzt Schalck mit seiner fast zwei Meter hohen Gestalt und großem, rundem Gesicht gelöst an einem Tisch. Er wirkt gepflegt. Der Anzug ist maßgeschneidert. Entgegen einiger Darstellungen scheint er körperlich gesund. Mehrere überregionale Zeitungen titelten zuvor, ihn plage die Gicht. Da präsentiert er sich also nun, einer der angeblich größten Wirtschaftsverbrecher deutscher Geschichte, der Oberbösewicht. Sein Anwalt begleitet ihn, obwohl Schalck gewandt genug ist und diesen nicht wirklich braucht. Die Rückkopplungsgeräusche der Mikrofonanlage pfeifen erneut durch den Raum, und der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses wartet auf eine Antwort Schalcks. Der nimmt die Brille ab und wendet sich zur Seite. Erneut in bestem Berlinerisch gibt er zurück: „Ihre Fragen klingen interessant. Gibt es auch Beweise?" 2 Wieder lachen alle Anwesenden. Dr. Alexander Schalck-Golodkowski hat während seines ersten Auftritts vor den nach Aufklärung bemühten Bonner Parlamentariern im September 1991 alles fest im Griff. Gut beraten schweigt er über sein Wirken und über die, die einst mit ihm waren.

Schalck-Golodkowski zählt sicher zu den schillerndsten Figuren der Zeitgeschichte. Nachdem im Dezember 1989 und in den darauf folgenden Monaten mehr und mehr von seiner Mission bekannt geworden war, wucherten beispiellos eine Fülle von Legenden und Halbwahrheiten über den ehemaligen Außenhändler der DDR. Für viele war er ein gerissener Gauner des ostdeutschen Regimes. Andere bezeugten ihm aufrichtiges Engagement in seinem Bemühen um eine effiziente Devisenerwirtschaftung außerhalb des Staatsplans. Für andere wiederum gehört er zu den Verantwortlichen sozialistischer Misswirtschaft wie z.B. Günter Mittag und Gerhard Schürer. Für jene, die mit ihm Geschäfte machten, war er ein ungewöhnlich dynamischer Pragmatiker, der das ökonomische Lenkungssystem des real existierenden Sozialismus mit kapitalistischen Methoden überwand. Als Unterhändler in deutsch-deutschen Verhandlungsgesprächen war er schließlich Ansprechpartner westdeutscher Politik. Fast immer aber wurden bislang sein Stellenwert und sein Einfluss innerhalb des politischen Machtapparates der DDR überschätzt. Allenfalls der Aufschub des Untergangs der DDR war ihm gelungen.

Mit rechtsstaatlichen Mitteln scheint der ehemalige Leiter des Bereichs Kommerzielle Koordinierung (KoKo), MfS-Offizier im besonderen Einsatz und Staatssekretär nicht zu fassen zu sein. Zwar muss sich der einstige Devisenbeschaffer der DDR im September 1995 vor dem Berliner Landgericht wegen der illegalen Einfuhr von Waffen und Militärgütern verantworten, doch eine Verurteilung ist fraglich. 3 Schalck soll, so die Ermittler, zwischen 1987 und 1989 insgesamt 102 Pistolen, Flinten und Gewehre für 330.000 US-Dollar sowie 246 Nachtsichtgeräte im Wert von 2,8 Millionen Mark aus der Bundesrepublik in die DDR eingeführt haben. Die rechtliche Konstruktion der Berliner Staatsanwaltschaft scheint jedoch grundsätzlich zweifelhaft, da selbst das diese Importe verbietende Militärregierungsgesetz Nr. 53 der Alliierten in seiner Gültigkeit vom Rechtsbeistand Schalcks angezweifelt wird. Gegen Alexander Schalck liegen bis heute drei weitere Anklagen vor, wegen der Sonderversorgung der SED-Prominentensiedlung Wandlitz, wegen Steuerhinterziehung und wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

„Was ich gemacht habe, hätte auch ein anderer machen können. Ich hatte das Glück, dass ich ausgesucht wurde." 4 Mit Dr. Alexander Schalck-Golodkowski (nachfolgend der Einfachheit wegen Schalck genannt) trat in den Wirren der Wiedervereinigung eine Figur ins deutsch-deutsche Rampenlicht, die widersprüchlicher kaum sein konnte. Die von ihm immer wieder geäußerten Erklärungen, nicht ohne einen gewissen Hauch von schicksalhaftem Pathos vorgetragen, glauben viele nicht. Seit November 1989 sammelte Schalck Superlative wie andere seltene Briefmarken. Da war die Rede vom „obersten Devisenbeschaffer der DDR" 5, vom „mächtigsten Mann Ost-Berlins" 6 und „von einem der besten Spione der HVA" 7. Andere wiederum nannten ihn den „Totengräber der DDR" 8, und für wieder andere war er nach AI Capone der „größte Kriminelle des Jahrhunderts" 9.

Die Gründe, warum Schalck mit derlei ungleichen Titeln bedacht wurde, liegen vor allem in zwei seiner Tätigkeitsfelder begründet. Schalck war ein Offizier im besonderen Einsatz des Ministeriums der Staatssicherheit (MfS) der DDR, ihn umgab ein einzigartiges nachrichtendienstliches Fluidum. Schalck arbeitete hochgradig konspirativ, abgedeckt und geschützt durch das MfS-Schmuckstück, die Hauptabteilung Aufklärung (HVA). Arbeits- und Funktionsweisen der HVA zwangen zur eisernen Verschwiegenheit, zu einer eigenartigen Mischung aus sozialistischem Gehorsam und gewitzt geschäftlicher Agilität. Waren die deutsch- deutschen Beziehungen Zeit ihres Bestehens ohnehin schon von Zwielichtigkeit und Sensibilität geprägt, so zeigten die Enthüllungen um den „Meisterjongleur von Milliardenbeträgen" 10 eine völlig neue politische Kultur der Ost-West-Beziehungen. Mit der Devisenerwirtschaftung Schalcks verbanden HVA und SED-Führung eine umfangreiche wirtschaftliche Kooperation mit dem „Klassenfeind" im Westen, der seinerseits nichts unversucht ließ, das diktatorische System Honeckers zu schwächen. Hinter den Kulissen jahrzehntelang inszenierter deutschlandpolitischer Aufführungen der Regierungschefs standen die eigentlichen Hauptakteure: Staatssekretäre, Unterhändler, Agenten, Verfassungsschützer, die Creme bundesdeutscher Unternehmen und Politiker jeglicher Gesinnung. Ihre Ziele: das Machbare zu erreichen und dafür so wenig wie möglich zu zahlen. Genau in diesem Dunstkreis wirkte Schalck. Diskretion ist noch heute sein oberstes Gebot. „Ein kluger Mann hat mir geraten: Verkaufe nicht Dein Wissen gegen Geld, und haue die Politiker der BRD nicht in die Pfanne." 11

1966 machte sich Schalck daran, zusammen mit dem MfS die Grundsteine für den Bereich Kommerzielle Koordinierung (KoKo) zu legen. Langsam, Schritt für Schritt, wurde die Abteilung aus allen politischen Zuständigkeiten herausgelöst und stattdessen in die Strukturen und Hierarchien des MfS eingebunden und abgesichert. Dabei war KoKo alles andere als ein kapitalistisches Wirtschaftssystem innerhalb der sozialistischen Planwirtschaft. Der Pragmatiker Schalck war in erster Linie ein typischer Parteisoldat und sein anfänglicher Auftrag bestand allein darin, Devisen für die SED zu erwirtschaften, außerplanmäßig. Erst später, von Jahr zu Jahr stärker, wurde KoKo auch damit beauftragt, Devisenlöcher der Volkswirtschaft zu stopfen, High-Tech-Produkte fernab jeglicher Embargobestimmungen zu beschaffen und zum Ende alles in begehrte Valuta umzusetzen, was der Staat noch hergab. „Die Delikatesse war, dass immer Geld fehlte. (...) Die Masse der Kredite scheiterte wegen fehlender Devisen. Also wich man auf uns aus. Da liegt das Geheimnisvolle unseres Bereiches."12

Es ist, wie es ist und kaum zu glauben. Dr. Alexander Schalck-Golodkowski lebt heute, im Mai 1995, seit nunmehr über fünf Jahren mit Ehefrau Sigrid nahezu unbehelligt am bayerischen Tegernsee. Vorbei sind die Zeiten, als sich der Beschuldigte selbst in die Öffentlichkeit begab, vor Parlamentariern, Ermittlungsbeamten und einem Millionenpublikum stets seine Unschuld beteuerte, die ihm zwar so recht keiner abnehmen wollte, sich aber auch niemand fand, der diese zweifelsfrei zu widerlegen vermochte. Und erst recht vorbei sind jene Zeiten, als sich die bundesdeutschen Kommentargazetten buchstäblich von allein füllten, weil sein sagenumwobenes Wirken förmlich danach verlangte, ein deutsches Märchen in Serienform zu erzählen. Es ist, wie es ist und kaum zu glauben. Die Deutschen, getrennt wie vereint, entlasten sich wieder einmal gegenseitig. Schon wieder droht die Aufarbeitung ihrer jüngsten Geschichte in Archive verbannt zu werden. Die Politiker beruhigen die Öffentlichkeit mit einem Schalck-Untersuchungsausschuss, der schon von Beginn an zum Scheitern verurteilt war, weil diesmal alle Parteiinteressen schonungslos hätten aufgedeckt werden müssen, politische Kultur aber darin bestand, den Widersacher in Ruhe zu lassen, um selbst nicht attackiert zu werden.

Es ist, wie es ist und kaum zu glauben. Selbst über fünf Jahre nach dem Mauerfall sind Regierung und staatliche Institutionen nicht bereit, ihr umfangreiches Wissen über die deutsch-deutsche Wirklichkeit preiszugeben, ihre Panzerschränke zu öffnen und ihre Computerdateien herauszugeben. Was man an wichtigen Dokumenten finden würde, wäre in erster Linie der Wahrheitsfindung dienlich, mit der sich alle ermittelnden Behörden bislang so schwer getan haben. Gewiss sind die „humanitären Bemühungen" der Bonner Regierungen nicht pauschal zu verurteilen, immerhin lösten sie die drückenden Probleme vieler tausender Menschen. Andererseits aber entwickelten sich die „Pro-Kopf-Zahlungen" der BRD für die Häftlinge und Familienzusammenführungen zu einträglichen Devisenquellen für die DDR. Dass die bundesrepublikanische Seite damit auch eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Ost-Berliner Regime zugunsten eines angenehmeren Verhandlungsklimas und innenpolitischen Prestigegewinns vernachlässigte, war mehr der westdeutschen Strategie gezollt, Ostdeutschland ökonomisch „aufzuweichen" und langfristig zu destabilisieren. Genau dazu bedurfte es einen Unterhändler wie Alexander Schalck, der den DDR-Führungspolitikern die wirtschaftliche West-Öffnung empfahl und sich selbst für höhere Aufgaben.

Gerne wird dabei argumentiert, dass Rechtsvorschriften einer solchen Veröffentlichung westdeutscher Strategien in Bezug auf ihre ökonomische Ostpolitik zuwider stünden, etwa der Quellenschutz für Materialien des Bundesnachrichtendienstes oder des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Gerade diese Unterlagen, an Brisanz vermutlich kaum zu überbieten, würden aber die ganze Selbstherrlichkeit der Regierungen Kohl und Schmidt offenbaren und ihr gesamtes Wissen dokumentieren. Wer aber Dr. Alexander Schalck-Golodkowski auf ein nachrichtendienstliches Problem beschränkt, hat Angst vor diesen Enthüllungen und scheint mitnichten an einer sauberen Vergangenheitsbewältigung interessiert zu sein. Eine ehrliche Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit bzw. des Wirkens Schalcks ist u.a. vor allem deshalb notwendig, um jene pauschale Vorverurteilungen zu differenzieren, mit denen der KoKo-Leiter in seiner Doppelrolle als MfS-Offizier und Außenhändler voreilig bedacht wurde. So zeichnete Schalck eben auch für eine Reihe von Geschäften verantwortlich, die nicht nur der Politbürokratie, sondern auch der ostdeutschen Bevölkerung zugute kamen, etwa bei der medizinischen Versorgung vieler Krankenhäuser mit Computertomographen, die über den offiziellen Außenhandel nur schwerlich zu beziehen gewesen wären. Und schließlich war Schalck ein Ansprechpartner des Westens, um die DDR ökonomisch zu stabilisieren, damit nach westdeutscher Strategie gleichfalls größeres Unheil von der DDR-Bevölkerung abgewendet werden konnte. Dass in diesem politischen und ökonomischen Klima auch Grauzonen entstanden, die von einigen Akteuren genutzt wurden, um mit illegalen und z.T. kriminellen Mitteln ihren Geschäften nachzugehen, darf weder vernachlässigt, aber auch nicht überbewertet werden.

Als die ersten Manuskripte dieser Arbeit vorlagen, meldeten kritische Stimmen Bedenken ob des Sinns an. In der Tat. Rein volkswirtschaftlich betrachtet ist Schalck längst schon abgeschrieben, die Verluste der Vereinigungskriminalität, als es darum ging, sein Erbe aufzuteilen, schmerzen heute so recht keinen mehr. Vergessen wird dabei, dass Schalck einflussreiche Freunde in Ost und West hatte, dass es bundesdeutsche Politiker, mit Ausnahme der Grünen, und Manager gleich welcher parteipolitischen Couleur waren, die das Unrechtregime Honeckers, Mittags und Schalcks gewollt oder ungewollt unterstützten. Schalck ist heute mehr denn je auch Symbolfigur eines deutschlandpolitischen Sumpfes und wirtschaftspolitischen Filzes. Schalck wurde gebraucht und benutzt, von beiden Seiten. Auf bislang einzigartige Weise ist es den Bonner Politgrößen gelungen, sich und die Wirtschaftscliquen führender bundesdeutscher Unternehmen aus der öffentlichen Schalck-Diskussion weitgehend herauszuhalten. Genau dadurch aber wird fälschlicherweise die westdeutsche Strategie der Systemüberwindung durch wirtschaftliche Destabilisierung vielfach mit obskuren Gaunergeschäften gleichgesetzt.

Bei der Erstellung dieser Arbeit war ein Umstand ganz besonders zu beachten. Ist bei der Untersuchung von Materialien und Akten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit ohnehin schon grundsätzlich Vorsicht geboten, so gipfelt die Verwendung der Schalck-Unterlagen in ein inszeniertes Chaos. Nicht in jeder MfS-Akte, die als „geheim" eingestuft wurde, steckt auch automatisch Wahrheit; dies gilt übrigens für die Quellen des Bundesnachrichtendienstes und anderer Behörden gleichermaßen. So manch angebotenes Dokument stellte sich schon bei einer ersten Durchsicht als Fälschung heraus, als zweifelhafte Angabe dubioser Zeitzeugen und Mittäter. Enttäuschend war zudem, was sich in den Archiven der einstigen SED-Diktatur fand, im Gauck-Archiv genauso wie im Parteiarchiv. Die wichtigsten zeitgeschichtlichen Dokumente sind ohnehin in den Wirren der Wende 1989 vernichtet worden. Andere bedeutsame Unterlagen lagern noch immer bei ermittelnden Staatsanwaltschaften. Da sie schwebende Verfahren gegen Schalck und andere ehemalige KoKo-Verantwortliche betreffen, konnten sie nur sehr bedingt in dieser Arbeit berücksichtigt werden.

Eine politische Biographie befasst sich grundsätzlich mit dem politischen und sozialen Verhalten eines Hauptakteurs und analysiert seine Interaktionen mit anderen Akteuren in wechselnden Umfeldern. Gerade für Schalck gilt hierbei, neben der Untersuchung seiner Rollenwahl und deren verschiedenen Gestaltungen vor allem die unterschiedlich motivierten Legenden um ihn herum zu entzerren bzw. abzubauen. Dabei konnte sich die Recherche und Ausarbeitung auf einige bislang unveröffentlichter Dokumente stützen, die dem Autor von ehemaligen Protagonisten zur Verfügung gestellt wurden. Dazu kommen alle zur Verfügung stehenden und bereits vorliegenden Darstellungen und Quellen, wie etwa die Anlagenbände des Abschlußberichts des Untersuchungsausschusses. Außerordentlich ergiebig waren zahlreiche Gespräche mit Weggefährten Schalcks. Viele der Befragten waren erstaunlich auskunftsfreudig, gleichwohl sie nicht genannt werden wollen, um juristischen Auseinandersetzungen vorzubeugen. Ihre Erkenntnisse und Einschätzungen sind sowohl in der Darstellung selbst als auch im Archiv des Autors unter Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte berücksichtigt worden. Auf diese Sammlung wird an entsprechenden Stellen verwiesen.

Abgesehen von zahlreichen öffentlichen Auftritten vor dem Bonner Untersuchungsausschuss hat der Verfasser dieser Arbeit Alexander Schalck-Golodkowski nie persönlich erlebt. Er selbst ließ durch seinen Rechtsbeistand verlauten, keinerlei Interesse an dieser Arbeit zu haben, weil er schließlich noch lebe und Biographien gemeinhin dann geschrieben würden, wenn der betreffende Hauptakteur verstorben sei. Diese Haltung akzeptiert der Autor, mehr nicht.

Mein Dank gilt allen, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben. Herrn Prof. Dr. Jürgen Bellers möchte ich für die stets ermunternde und geduldige Begleitung danken. Seine Ratschläge halfen, so manches Hindernis zu überwinden. Herrn Prof. Dr Ulrich Thamer danke ich für seine spontane Bereitschaft, diesem Werk ein prüfendes Urteil zu verleihen. Ohne Herrn Harald Woynar und insbesondere Herrn Martin Steinhoff, die sich dieses Vorhabens mit moralischem Engagement, historischer Sachkunde und Korrekturfleiß angenommen haben, wäre dieses Werk so manches Mal zwischen Witz und Wahnsinn versackt. In der Danksagung darf letztlich einer nicht fehlen, der nämlich, der mich, und das ist durchweg ehrlich gemeint, auch wenn auf seine Namensnennung aus möglichen zukünftigen atmosphärischen Spannungen verzichtet wird, mit überzeugender Entsch(l)usskraft im März 1994 förmlich dazu nötigte, mit den Vorbereitungen und der Fertigstellung dieser Arbeit zu beginnen.

Hamburg, im September 1995

Matthias Rathmer

1. Der Sozialist – Aufstieg zum Parteifunktionär

Aus welchen familiären und sozialen Verhältnissen entstammte Schalck? Wer förderte und begleitete den zielstrebigen Aufsteiger in den Zeiten allgemeiner Nachkriegswirren? Und wie vollzog sich seine Eingliederung in die gesellschaftlichen Strukturen des ersten deutschen Staates sozialistischer Prägung? Die in diesem Kapitel dargestellte Sozialisationsgeschichte Schalcks bis hin zu seinem Studienabschluss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er es selber immer wieder vermieden hat, gerade über diese Stationen seines Lebens zu berichten. Schon früh umhüllt den späteren KoKo-Leiter so ein nachrichtendienstliches Fluidum, dessen Ursprung nur noch wenigen Zeitzeugen bekannt ist. Die Lebensabschnitte des jungen Schalck, seine spätere Ausbildung zum Außenhändler und die frühe Anbindung an das Ministerium für Staatssicherheit aber werden zum pars pro toto, gewissermaßen zum Spiegelbild des sich herausbildenden sozialistischen Staates.

Entwicklung in Kindheit und Jugend

In Polen herrschten 1932 bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Minderheiten im Staat, vornehmlich Litauer, Deutsche, orthodoxe Weißruthenen und Ukrainer, kämpften gegen die Minoritätenpolitik des Staatspräsidenten Jozef Pilsudski. Die außerparlamentarischen Oppositionellen organisierten immer wieder Streiks und Protestveranstaltungen, die vielerorts in blutigen Straßenschlachten endeten. Das polnische Bürgertum, nationale Kräfte, aber auch der Adel widersetzten sich den Parolen der für ihre nationale Unabhängigkeit kämpfenden Volksgruppen. Die erbitternsten Gegner, die „Organisation Ukrainischer Nationalisten" (OUN), führten seit 1930 einen wahren Guerillakrieg. Anschläge und Kampfhandlungen gehörten in zahlreichen Städten Polens zum Alltag. Die nationalistisch gesinnte Regierung unter Pilsudski bekämpfte ihrerseits die radikale Untergrundorganisation mit zunehmender Härte. Es war die Zeit des politischen Extremismus in Polen, in der die Revolutionäre zwar geschwächt, aber nicht minder brutal den polnischen Staat und seine Gutsherren attackierten. 1 Die Weltwirtschaftskrise, ohnehin schon globaler Auslöser von Unzufriedenheit und Verarmung, schürte diese Konflikte weiter.

Als Polen und die Sowjetunion am 25. Juli 1932 einen Nichtangriffspakt unterzeichneten, verschärfte sich gleichfalls die politische Auseinandersetzung mit der Regierung Brüning. Die deutsche Außenpolitik war mehr denn je auf Grenzrevision zum Ost-Nachbarn und militärische Aufrüstung ausgerichtet. Pilsudski setzte auf die Politik der Abschreckung, um Deutschland zur Einhaltung der Grenz- und Rüstungsbestimmungen aus dem Versailler Vertrag zu zwingen. Er ließ im März 1932 verstärkt Truppen in Ostpreußen stationieren und im Juni den Zerstörer „Wicher" in den Danziger Hafen einfahren. 2 Beide Ereignisse wurden in Deutschland als Teil der außenpolitischen Schwächen der ohnehin instabilen Präsidialkabinette Brünings und Papens bewertet.

Die Weimarer Republik ging ihrem Ende entgegen, als Alexander Schalck vor dem Hintergrund dieses geschichtlichen Kontexts am 3. Juli 1932 in Berlin geboren wurde, wohin seine Eltern aus dem krisengeschüttelten Polen geflüchtet waren. Der Vater Schalcks, Peter Golodkowski, wurde am 25. Januar 1895 in Surasch geboren, die Mutter, Agnes Eue, am 25. August 1889 in Hamburg. Beide hatten sich gegen Ende der 20er Jahre in Danzig kennen gelernt und geheiratet. Schalcks Mutter kam aus bürgerlich-kaufmännischen Verhältnissen und wuchs in St. Petersburg auf, wo ihr Vater die Filiale des Stinnes-Konzerns leitete. Ihr Lebenslauf ist lückenhaft. Aus einer ersten Ehe entstammte Sohn Slawa, der noch heute in Berlin unter dem Nachnamen Kostareff lebt. Zum Zeitpunkt der Geburt war Schalcks Mutter 43 Jahre alt. In einem Dokument der Staatssicherheit aus dem Jahr 1966, Schalck wurde hier zur Einstellung eines „Offiziers im besonderen Einsatz" vorgeschlagen, gibt es jedoch keine weiteren Hinweise auf die elterlichen Lebensverhältnisse. 3 Lediglich das Geburtsdatum des Halbbruders, der 19. April 1919 in Jekaterinoslaw, erlaubt vorsichtige Einschätzungen zur mütterlichen Vergangenheit.

Schalck selbst jedenfalls wertete die biographischen Daten seiner Mutter als weniger beachtenswert. „(...) Mein Vater war Kraftfahrer und hat diesen Beruf bis kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges ununterbrochen ausgeübt (...)". 4 Alle seit dem Umsturz des SED-Regimes gefundenen Lebensläufe Schalcks begannen stets mit der sozialen Herkunft seines Vaters. Denn wer in den Gründungsjahren der DDR erfolgreiche Bewerbungen schreiben wollte, der musste, wenn irgendwie möglich, aus der Arbeiterklasse stammen und als „faschistisch unauffällig" gelten. Schalcks Mutter führte ein „von" in ihrem Namen. Ein solcher Namenszug wies auf ihre adelige Herkunft hin, ein Umstand, der so gar nicht zum späteren Selbstverständnis Schalcks passte. Ein Kraftfahrer zum Vater, der zudem 1948 für tot erklärt wurde, versprach da schon eher, gleich zu Beginn des Lebenslaufes einer der wichtigsten Prämissen der Diktatur des Proletariats zu entsprechen. Wie und wann die Mutter dieses Adelsprädikat erwarb, ist unklar. „(...) Meine Mutter war gelernte Buchhalterin, hat aber bis 1940 keinen Beruf ausgeübt (...)." 5 Schalck begnügte sich mit einem bloßen Hinweis auf ihren Beruf, der allein schon gewisse Rückschlüsse auf die soziale Stellung, ihre Ausbildung und somit auf die gehobenen Vermögensverhältnisse ihrer Eltern zu Zeiten des Deutschen Kaiserreiches und der Weimarer Republik erlaubte. Er schränkte jedoch sofort beschwichtigend ein, dass sie diese Tätigkeit ja nicht ausgeübt habe.

In Danzig jedenfalls heiratete Schalcks Mutter zum zweiten Mal. Peter Golodkowski war ein Staatenloser russischer Abstammung, ein Status, der ihm das Leben im sog. Danziger Korridor erheblich erschwerte. Hier schlug ihm Fremdenhass entgegen. Polen und Deutschland stritten um diesen Landstreifen, der zusammen mit der Freien Stadt Danzig Ostpreußen vom übrigen Reichsgebiet trennte. So mag der Wunsch, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen, verständlich wirken, als Peter Golodkowski die Ehe einging. Es existieren jedoch mehrere, unabhängig von einander gemachte Aussagen, dass der Vater Schalcks für seine Einbürgerung weitere Hilfen in Anspruch nahm. Danach bat er einen Freund, nämlich Fritz Schalck, einen Offizier der SS, ihn zu adoptieren. Schriftliche Quellen, Dokumente über diese Adoption, liegen nicht vor. Ein Umstand, der in der Vergangenheit zu den wildesten Spekulationen über die Herkunft Schalcks führte. Eine Version ging soweit, dass Schalck selbst von jenem SS-Angehörigen in Krakau adoptiert wurde und nicht sein Vater. Glaubhaft scheinen andere Quellen zu sein. Danach diente der Vater als Offizier in der Armee des russischen Zaren, flüchtete vor den Bolschewisten und arbeitete schließlich für die Deutsche Wehrmacht als Leiter der russischen Dolmetscherschule in Moabit. Der Hinweis auf diese mögliche, für einen späteren Werdegang in der SED belastende Vergangenheit Alexander Schalcks soll Anlass für die spätere DDR-Staatssicherheit gewesen sein, alle verfügbaren Unterlagen aus den Archiven zu entfernen. 6

Alexander Schalck wuchs in Berlin-Treptow auf. „(...) Meine Erziehung war überwiegend meiner Mutter überlassen. Beide Elternteile und auch mein Halbbruder waren nicht Mitglied der NSDAP (...)." 7 Knapp nur beschrieb Schalck die eigene Kindheit. Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 befürchtete die Familie mehr denn je, in die allgemeine Hetzjagd nationalsozialistischer Rassenpropaganda zu geraten. Die Schalcks lebten zurückgezogen und unauffällig, in bescheidenen Verhältnissen. Der Beruf des Vaters dürfte ein Grund gewesen sein, warum sich eher die Mutter seiner Erziehung annahm. 8

Ehemalige Mitschüler, Schalck wurde sechsjährig 1938 in die Volksschule Treptow eingeschult, erinnern sich an einen ängstlich gehemmten und schweigsamen Jungen, der sich, gehänselt ob seiner behäbigen Art und fülligen Masse, auf dem Schulhof eher mit den Fäusten durchzusetzen verstand als mit Verstand und verspieltem Kinderwitz. Seine Schulnoten waren zudem nicht die besten, lediglich Fremdsprachen weckten sein schulisches Interesse. 9 Darüber hinaus ist von dem jungen Schalck nichts bekannt. Wann und wo der Vater mit Beginn des Krieges getötet wurde, ist nicht bekannt. 10 So wurde der neunjährige Schalck 1942 in eine Internatsschule geschickt. Dies geschah wohl in erster Linie, um dem Sohn in Zeiten allgemeiner Kriegswirren doch noch eine solide Schulausbildung zukommen zu lassen. „Ich besuchte die Internatsschule in Waldsieversdorf bei Buckow/ Märkische Schweiz bis zum Jahre 1947 mit einer kurzen Unterbrechung zum Kriegsende, als die Schule nach Brandenburg an der Havel ausgelagert wurde. Nach Abschluss der neunten Klasse im Internat Waldsieversdorf, später Einheitsschule, habe ich eine Voluntär-Tätigkeit bei der Firma Hopstock in Berlin-Treptow, Herstellung von Kinovorführgeräten, aufgenommen, in der mein Bruder als Feinmechanikermeister tätig war." 11 Mehr teilte Schalck über seine Kindheit und Jugend nicht mit.

Der Krieg war vorüber, Deutschland geteilt. In der sowjetischen Besatzungszone unterstützte Schalck seine Familie mit Hilfsarbeiten. Ende 1946 beispielsweise arbeitete er als Türsteher im „Cafe Astoria, Unter den Linden". Der junge bullige Schalck hatte sich zur Respektsperson entwickelt. Eine Lehre als Bäcker, die er nach Kriegsende begonnen hatte, brach er ab. In einem späteren Vernehmungsprotokoll des BND gab er weiter an: „Nach Abschluss der Volontär-Tätigkeit habe ich 1948 eine Berufsausbildung als Feinmechaniker bei den Elektroapparate-Werken Berlin-Treptow, ehemals AEG, zu diesem Zeitpunkt SAD-Betrieb, aufgenommen und im Rahmen des Berufswettbewerbes 1950 vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. Ich habe danach noch kurze Zeit in dem Betrieb als Feinmechaniker gearbeitet und später als Arbeitsvorbereiter. 1951 habe ich den Betrieb gewechselt und bin zum RFT-Anlagenbau Berlin (VEB Radio- und Fernmeldetechnik, d.A.) als Arbeitsvorbereiter gegangen. Diese Tätigkeit übte ich bis Mai 1952 aus." 12 Schalck entwickelte ein überdurchschnittliches technisches Geschick im Umgang mit Messgeräten.

Die Fähigkeiten des 18jährigen und die Position des Arbeitsvorbereiters deuteten frühzeitig an, dass er mehr zu leisten im Stande war als ein normaler Facharbeiter. Die meisten Betriebe wurden in dieser Zeit als deutsch-sowjetische Aktiengesellschaften unter strenger Kontrolle geführt. Sie waren Teil der Reparationsleistungen an die sowjetischen Besatzer. Nur wer als faschistisch unbelastet und kommunistisch gesinnungstreu in Erscheinung trat, konnte in den Gründungsjahren der DDR eine derartige Vertrauenspositionen erhalten. „Aufgrund meiner Erziehung im Elternhaus und im Internat war mein Klassenstandpunkt 1947 nicht ausgeprägt. Erst mit Beginn meiner Lehre in den Elektro-Apparate-Werken Treptow bekam ich Kontakt zur FDJ und zur Sportbewegung. Bereits 1948 wurde ich Mitglied des FDGB und der BSG EAW-Treptow-Sektion Boxen." 13 Mit gewisser Enttäuschung skizzierte Schalck sein Elternhaus. Er, der Sohn eines Kraftfahrers, hatte eine bürgerlich-konservative Erziehung genossen. Dass es ihm dennoch frühzeitig gelang, den Ansprüchen der sozialistischen Ideologie eines Arbeiter- und Bauernstaates zu entsprechen, führte er auf sein ausgeprägtes politisches Interesse zurück. Mit 19 Jahren schien Schalck erkannt zu haben, dass er ohne die allgegenwärtige Partei keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten besaß. Fraglich dabei bleibt, wie er sein politisches Bewusstsein in jenen Jugendjahren reflektierte. Er war eben nicht zum sozialistischen Kämpfer erzogen worden, der mit Vehemenz für die neu gegründete DDR eintrat. Weit mehr hatte Schalck die eigenen Existenzsorgen vor Augen, als er den Kontakt zu den führenden SED-Genossen suchte.

„Im Herbst 1950 wurde ich mit einigen Sportlern des Widerstandes gegen die Staatsgewalt in Westberlin angeklagt. Nach Beratung mit einem zuständigen Justitiar im Nationalrat der Nationalen Front nahm ich am Prozess teil und wurde aufgrund meines Alters freigesprochen." 14 Schalck wurde von der Westberliner Polizei verhaftet, weil er Wahlpropaganda für die SED gemachte hatte, Plakate geklebt hatte. Die Genossen hatten den robusten Boxer Schalck für diese Einsätze angeworben. Im Gegenzug, quasi als Auszeichnung für jene nicht ungefährlichen Politausflüge über die Sektorengrenze, durfte der parteilose Jugendliche am Parteilehrjahr der SED teilnehmen. "Hier stellte ich bereits meinen ersten Antrag zur Aufnahme als Kandidat der SED, der aufgrund einer Aufnahmesperre für Angestellte zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt werden konnte." 15

Die Kinder- und Jugendjahre Schalcks dürften sich im wesentlichen tatsächlich so ereignet haben, wie Schalck sich selbst mehrfach, in Nuancen zwar unterschiedlich, erinnerte. Alle Schilderungen verweisen auf einen zentralen Aspekt: aus eigenem Antrieb hatte Schalck die sozialistischen Ideale des Arbeiter- und Bauernstaates für sich verbindlich gemacht und der Partei die Führungsrolle zu dessen Errichtung und Festigung uneingeschränkt zuerkannt. In einem zentralen Punkt seines Lebenslaufes aber tauchen Widersprüche auf.

Es sind Zeitzeugen, Weggefährten Schalcks und ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit, die darauf aufmerksam machen: als Alexander Schalck im Herbst 1950 von der Westberliner Polizei kurzzeitig verhaftet wurde, dann deshalb, weil er einträchtigeren Geschäften nachgegangen sein soll, als allein den Lebensunterhalt in einer schwierigen Zeit durch eine solide Berufstätigkeit zu erwerben. Schalck soll Lebensmittel von West nach Ost geschmuggelt haben, mit Zigaretten, Medikamenten und Alkohol einen schwunghaften Handel betrieben haben. Gewiss: private Tausch- und Schmuggelgeschäfte gehörten in dieser Phase des Nachkriegsdeutschlands zwar zum Existenzkampf vieler, in der Version des jungen Schalck jedoch soll der illegale Gütertransfer über die Sektorengrenzen nahezu perfekt organisiert gewesen sein. Tagelange Untersuchungshaft und stundenlange Verhöre durch Mitarbeiter einer Sonderkommission der Alliierten, die den Schwarzhandel zwischen den Besatzungszonen bekämpfen sollten, zeugten davon, so verschiedene Quellen übereinstimmend, dass Schalck in kurzer Zeit einen ansehnlichen Umfang mit seinen Schmuggelgeschäften erzielt haben muss. 16 Die Angst vor einer unsicheren Zukunft soll-

Schalck später auch dazu getrieben haben, den MfS-Verantwortlichen Personen und Strukturen seiner Schmugglerringe preiszugeben. Beeindruckt ob der präzisen, peniblen vor allem aber verlässlichen Angaben Schalcks über den illegalen Handel, wollen die Ost-Ermittler Schalck angeworben haben. In ihrem Auftrag soll er neue Partner und Schmuggelwege entdeckt und sich so in kurzer Zeit als loyaler Denunziant verdient gemacht haben. Diese Kreativität und die Fähigkeit Schalcks, seine Handelspartner zu täuschen, hatten sich danach frühzeitig auch im Ministerium für Staatssicherheit herumgesprochen. 17

Es ist letztlich zweifelhaft, ob der junge Schalck tatsächlich diesen Schmuggelgeschäften nachging. Einige Fakten jedenfalls sprechen für diese Darstellung. Schalck lebte in den Zeiten allgemeiner Not gut, sehr gut sogar, glaubt man den Berichten. 18 Er hatte es kurz nach dem Krieg zu Wohlstand in Form einer beheizten Wohnung, einem gebrauchten Auto, Kleidung und reichhaltigen Nahrungsmitteln gebracht. Er pflegte freundschaftliche Verhältnisse zu seinen Vorgesetzten, die ihn bevorzugt mit nötigen Arbeitsmaterialen ausstatteten, auf die seine Kollegen schon seit Tagen warteten, um ihre Arbeit erledigen zu können. Und er schwelgte mitunter in bescheidenem Luxus, dann nämlich, er in Nachtlokalen und Bars der Westzonen zu alkoholfreudigen Exzessen einlud, die für einige Begünstigte noch heute in bleibender Erinnerung sind. Schalck war begehrt, auch oder gerade bei dem anderen Geschlecht. Von mannhafter Statur und ausgestattet mit einer gesunden Portion Berliner Mutterwitzes, ließ es sich an seiner Seite aushalten. 19 Noch einmal: was von diesen Überlieferungen stimmt, was sich beispielsweise als Legende entpuppt, oder was Zeitzeugen aus der Jugendzeit eines der mächtigsten Männer der DDR an Anekdoten über vierzig Jahre glaubhaft überliefern wollen, ist nur schwerlich zu kontrollieren. Die Darstellungen gewinnen aber gerade deshalb an Bedeutung, weil sie selbst in Details so überraschend übereinstimmen, dass sie bei aller Subjektivität durchaus glaubhaft erscheinen. Auch die späteren Stationen Schalcks im nachrichtendienstlichen Gefüge des Staatsapparates, einer alles umfassenden Kaderpolitik, bedingten nahezu einen frühen Kontakt zum MfS, auch wenn Schalck zu diesem Zeitpunkt kein offiziell geführter MfS-Mitarbeiter war.

Wie auch immer die Darstellungen letztlich korrekt zu bewerten sind, entzieht sich profunder Kenntnisse. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung jedenfalls betrieb auch der neu gegründete Ost-Staat den Schwarzhandel. Walter Ulbricht hatte diesen Weg der Deviseneinnahmen angeordnet, um in den westlichen Besatzungszonen so dringend benötigte Waren wie Stahl oder Textilien bezahlen zu können. Die „operative Abwicklung" dafür übernahm offiziell die Hauptabteilung „Handelspolitik" im Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel, dahinter aber verbarg sich tatsächlich die Abteilung „U9" des ZK und das Ministerium für Staatssicherheit. 20 Chef der Berliner Verwaltung der Staatssicherheit war Hans Fruck, der spätere Stellvertreter von Markus Wolf. Unter Frucks Leitung und Führung sollte der junge Schalck seine einmalige Machtposition erreichen.

Bisweilen wurde das Bild vermittelt, immer wieder auch von ihm selbst, Schalck sei ein Zögling der DDR-Gesellschaft gewesen, der es auf geradezu geniale Art und Weise verstand, der maroden Staatswirtschaft Devisen um jeden Preis zu verschaffen. Zweifelsfrei verfügte er dabei über eine große praktische Intelligenz, doch Schalck war kein Analytiker. Den Prozess seiner politischen Sozialisation hat er vermutlich gar nicht wahrgenommen. Längere Zeit muss er gerade in seinen Berliner Jugendjahren daran gedacht haben, den Ostteil Berlins zu verlassen und sein Glück beim späteren Klassenfeind zu versuchen. Jedenfalls gehörte er nicht zu den Männern der ersten Stunde, die, wie etwa die Ulbricht-Gruppe, das politische und wirtschaftliche System des sowjetischen Kommunismus installierten. 21 Schalck dachte praktisch, organisierte sein Leben eigenständig und selbstbewusst, eher das eigene Wohl vor Augen, wie viele andere auch.

Weichenstellungen und Freundschaften

F. C. Gerlach, Export-Import, Parkstraße 76-77, Ost-Berlin: so lauteten Name und Anschrift der wohl wichtigsten Schaltstelle der finanziellen Überlebensstrategie ehemaliger SED-Wirtschaftsfunktionäre. Die traditionsreiche Firma betrieb den Außenhandel schon vor dem IL Weltkrieg. Während andere Betriebe dieser Art in der DDR verstaatlicht wurden, blieb F. C. Gerlach als eines von wenigen ausgesuchten Außenhandelsunternehmen privat. Am 2. Juni 1991 brannten Teile des Bürogebäudes, und die Feuerwehr rückte auf das Firmengelände. Mehrere hundert Aktenordner wurden durch den Löscheinsatz gerettet. 22 Vier Wochen später wurde der Geschäftsführer, Michael Wischnewski, verhaftet. Die Ermittler fassten damit einen der geistigen Väter des KoKo-Imperiums, Schalcks Lehrmeister und langjährigen Vertrauten. Michael Wischnewski, alias Hersz Libermann, alias Heinrich Libermann, alias Dr. Gebhardt begann seine Karriere nach dem IL Weltkrieg. Seine Erfahrungen hatte er im kriminellen Milieu gesammelt und war, protegiert von Walter Ulbricht bis zu Erich Honecker, von Markus Wolf bis zu Erich Mielke, zu einer der schillerndsten Gestalten im deutsch-deutschen Filz aufgestiegen.

Libermann wurde am 8. Mai 1928 im polnischen Szerzerzowie geboren. 14jährig wurde er von den Nationalsozialisten in ein Kinderlager deportiert, bis er schließlich, der Adoption für unwürdig erklärt, nach mehreren anderen KZ-Deportationen in Dachau gezwungenermaßen für die SS spionierte und so den Holocaust überlebte. Nach dem Krieg schloss er sich in Paris international operierenden Schmugglerbanden an, transportierte Medikamente, Gold, Falschgeld und Drogen durch ganz Europa. In kurzer Zeit wurde er zum Kopf einer kriminellen Organisation, die in Paris, Hamburg, Kopenhagen und schließlich auch in Ost-Berlin agierte. Libermann war der Mann fürs Grobe. Er ließ Alkohol, Lebensmittel und Kaffee über die Sektorengrenzen verschieben und organisierte Einbrüche. 23 Mit exklusiven Artikeln versorgte er bereits in den 50er Jahren Mitarbeiter der Staatssicherheit, des Politbüros und des Zentralkomitees. Libermann war begehrt, so begehrt, dass ihn ein Staatssicherheitskommando im Auftrag Frucks bei seiner Flucht aus dem Alt-Moabiter Untersuchungsgefängnis unterstützte. Da saß er seit dem 22. August 1949 ein, verurteilt zu dreieinhalb Jahren Gefängnis, weil er im Auftrag der DDR mit falschen Hundertmarkscheinen handelte. 24

Hans Fruck, zwischenzeitlich zum Stellvertreter von Wolfs HVA aufgestiegen, warb Libermann an, nicht für den Nachrichtendienst, sondern um dringend benötigte Devisen aller Art zu organisieren: bevorzugt West-Mark, Schweizer Franken und US-Dollar. Zu diesem Zweck wurde schließlich F.C. Gerlach eingebunden, gewissermaßen als erste „betriebseigene" Firma der HVA. Schon nach wenigen Jahren setzte das Unternehmen Millionen um, handelte mit allem, was gewinnbringende Aussichten besaß, von Metallen über Lebensmittel, von Industriegütern bis hin zu Schuhen. Auf den europäischen Finanzmärkten galt F. C. Gerlach als seriös und solide, schon bald wurden Niederlassungen in Liechtenstein und der Schweiz gegründet. Libermann war in der DDR unantastbar geworden, er war persona grata, denn Hans Fruck und Markus Wolf bedienten sich vor allem Libermanns glänzender Verbindungen zum israelischen Geheimdienst Mossad, die Libermann seinem engsten Freund, Simon Goldenberg, verdankte.

Die allgemeine nationalsozialistische Hetzjagd auf die jüdische Bevölkerung war immer erbarmungsloser geworden, die meisten Juden standen dem Terror hilflos gegenüber. Nur einigen wenigen Verfolgten gelang es, zudem vielfach gezwungen, sich soweit mit dem NS-Regime so zu arrangieren, dass die akute Lebensgefahr vorerst gebannt war. Zu solchen Männern dürfte wie Libermann auch Simon Goldenberg gezählt haben, auch wenn er den Nationalsozialisten seine Dienste freiwillig angeboten hatte. 1946 hatten sich beide in Paris kennen gelernt, verschoben gemeinsam Waren, tauschten Informationen. Libermann verkaufte in den Osten, nach Ost-Berlin, Goldenberg in den Westen.

Goldenberg kam 1976 in die Bundesrepublik. Er galt außerdem als Kontaktperson gleich mehrerer ost-europäischer Geheimdienste. 25 In einem Dossier des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz heißt es über ihn: „Wie vom Bundesamt für Verfassungsschutz und einem befreundeten Dienst mitgeteilt wurde, kam Simon Goldenberg als staatenloser türkischer Herkunft im Jahre 1921 nach Frankreich. Dort befasste er sich später mit diversen gewinnträchtigen Handelsgeschäften. Nach Unterschlagungen und Scheckbetrügereien flüchtete er 1951 aus Frankreich. Ab 1951 hielt sich Simon Goldenberg kurze Zeit in West-Berlin auf. Im Dezember 1953 zog er aus Ost-Berlin in West-Berlin erneut zu und wurde „(...) 1954 nach unbekannt verzogen abgemeldet." 26

Am 1. Mai 1976 traf Goldenberg im bayerischen Söchtenau ein, im Gästehaus von Josef März. Die Gebrüder März, die seit Anfang der 60er Jahre vor allem Rinder und andere Fleischprodukte aus der DDR zu Niedrigpreisen bezogen, leisteten logistische Aufbauhilfen. 27 So mietete Goldenberg im Haus der März KG Büroräume an und gründete die Firma „Großhandel -Export/Import sowie Industrievertretungen". Goldenberg hatte den bayerischen Fleischgroßhandel ins DDR-Geschäft gebracht, und mit dem Geschäftsvolumen wuchsen auch die privaten Kontakte. Ein ehemaliger Oberst der HVA charakterisierte die Treffen. „Da ging es nur ums Geld. Die Märzens hätten uns auch ihre Großmutter in Zahlung gegeben." 28 Der familiäre Umgang, großzügige Provisionen und gewinnträchtige Perspektiven gefielen auch Hans Fruck, der sich anlässlich eines Empfanges im Hause März „(...) unter falschen Namen an die Tafel begab." 29

Dass Goldenberg für das MfS tätig war, störte die bundesdeutschen Geschäftspartner nicht. Sie beteuerten ihr Unwissen. Als Goldenberg auch im Hause März geschäftlich aktiv wurde, informierte der Bundesnachrichtendienst das bayerische Amt für Verfassungsschutz über seine Erkenntnisse zur Person Goldenberg sowie über acht Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts gegen den Flüchtigen. Das Landesamt bat im „(...) Hinblick auf die Beziehungen des Vorsitzenden der CSU, Herrn Dr. Franz Josef Strauß, zu den Gebr. März (...)" seinen Dienstherrn, den bayerischen Innenminister Alfred Seidl, zu prüfen, ob „(...) weitere Klärungsmaßnahmen durchgeführt werden können." 30 Der antwortete prompt: „(k)eine Schritte gegen G." 31

Lange Zeit sind die Verbindungen des ehemaligen bayerischen Ministerpräsident, Franz Josef Strauß, zu KoKo- und MfS-Mitarbeitern in der bundesdeutschen Öffentlichkeit diskutiert worden. Sie sollten weitaus enger sein als bis zum Zusammenbruch der DDR vermutet wurde, und die Kontakte zu den Brüdern März sollten sich später als Rettung in erdrückender Not erweisen.

Wie Libermann verfügte also auch Goldenberg über zahlreiche Geschäftskontakte in aller Welt. Im Auftrag des MfS gründete er ab Ende der 50er Jahre mehrere Handelsgesellschaften in der Schweiz und Liechtenstein, darunter die deutsch-französische Ex- und Importfirma TRADIMEX. Die in dieser frühen Phase gegründeten MfS-Unternehmen waren die Grundlage für das spätere KoKo-Imperium Schalcks. Das Strickmuster beider war einfach: sie versorgten die MfS-Offiziere und SED-Funktionäre mit allem, was gewünscht, auf den heimischen Märkten aber nicht zu kaufen war. Großzügige Geschenke an bedeutende Persönlichkeiten eröffneten neue Beziehungen, schufen Vertrauen. Derartiger Geschäftssinn brachte neben persönlicher Anerkennung vor allem eins: Abhängigkeitsverhältnisse. Schon bald entwickelten sich zwischen den so Verbundenen „echte Männerfreundschaften", die auch Schalck begeistert haben dürften. Man half sich. So etwa geschehen, als Libermann wegen jener Geldfälschung der Hundertmarkscheine im Gefängnis saß. Er floh über die Schweiz nach Ost-Berlin. Von seinem Freund Goldenberg hatte er hier für den Notfall eine Adresse erhalten, die von Hans Fruck. Der zeigte sich wohlwollend und verschaffte dem Flüchtling eine Wohnung, Geld, ein Auto und eine neue Ehefrau. Helga Scheufler, Tochter eines MfS-Mitarbeiters, wurde auserkoren, Goldenberg zum Staatsbürger der DDR zu machen. Mit der Zeit pflegte auch Schalck persönliche Kontakte zu diesem Kreis. Der Umstand, dass auch Libermann einen Teil seiner Kindheit in Polen verlebte, mag beide noch ein bisschen näher gebracht haben.

Hans Fruck starb im Dezember 1990 und mit ihm „(...) ein echtes nachrichtendienstliches Genie." 32 In über dreißig Jahren hatte er einen der effektivsten Geheimdienste der Welt geschaffen. Bis 1977 war er Stellvertreter von Markus Wolf, dem Chef der HVA. Zeugen erinnern sich daran, dass Fruck den Umsturz „seines" DDR-Regimes seelisch nicht verkraftete. Der einstige sozialistische Kämpfer registrierte voller Enttäuschung, dass Bürgerkomitees und Ermittlungsbehörden sein Lebenswerk binnen weniger Monate enttarnten und auflösten. Der ehemals so mächtige Staatssicherheitsapparat zerbrach und mit ihm Hans Fruck.

Fruck war Politiker. Schon als Jugendlicher hob er die Faust zum Zeichen seines ausgeprägten, sozialistischen Kampfeswillens. Während seine Kameraden dem anderen Geschlecht nachstellten, diskutierte er über die Theorien von Marx und Engels. Mit 19 Jahren trat er in die Kommunistische Partei Deutschlands. Als Redakteur zur Aushilfe schrieb er für deren Verlag des „Reichskomitees der Revolutionären Gewerkschaftsopposition". Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ging Fruck in den Widerstand. Er betreute die Gruppe um Walter Husemann und bildete den Widerständler Herbert Baum aus. Sein Aufstieg zu einem wichtigen KPD-Funktionär brachte ihn schließlich ins Gefängnis. Im August 1943 wurde Fruck von der Gestapo verhaftet und wegen „Hochverrat" zu fünf Jahren Haft verurteilt. Im Zuchthaus Brandenburg saß gleichfalls Erich Honecker ein. Am 27. April 1945 stürmten sowjetische Soldaten das Gefängnis, und Fruck schloss sich sofort der Roten Armee auf deren Marsch nach Berlin an. „Wir wussten, dass jetzt jeder gebraucht wird (...)." 33 Er verfolgte SS-Anghörige, Gestapo-Spitzel und KZ-Wächter. Die Abteilung „K5" wurde gegründet, ein Vorläufer des Ministeriums für Staatssicherheit. Fruck wurde Leiter der Berliner Filiale. Zu seiner Abteilung gehörte auch Paul Laufer, der erste Führungsoffizier von Günter Guillaume.

Für die Kaderpolitik und die Schulungsarbeit in der sowjetisch besetzten Zone war Erich Mielke seit 1946 verantwortlich. 34 Aus seinem Dunstkreis wollte Fruck jedoch so rasch als möglich entfliehen. Gegen den intriganten Mielke hegte er eine tiefe Abneigung. Mit der Gründung des MfS 1950 wurde Fruck zum Chef der Berliner Verwaltung. Als 1952 Markus Wolf von Walter Ulbricht zum Leiter der Spionageabteilung ernannt wurde, verfügte Hans Fruck bereits über schlagkräftige Agentenringe. Selbst Mielke, neidisch und eifersüchtig ob der Erfolge Frucks, konnte den so Erfolgreichen nicht mehr angreifen. Der hatte seinerseits gewichtige Fürsprecher gefunden: von Frucks exklusiven deutsch-deutschen Nachrichtenkanälen profitierte nämlich ein weiterer „befreundeter Dienst": der sowjetische Geheimdienst KGB. Fruck hatte es mit Beginn seiner Arbeit geschafft, zwei Ziele zu vereinen. Seine Agenten spionierten in bundesdeutschen Ministerien und spähten die Akten der Verbündeten aus, und über Libermann und Goldenberg gründete er als Privatunternehmen getarnte MfS-Filialen, die die bittere Warenknappheit kommunistischer Planwirtschaft mildern halfen. Über diese Unternehmen knüpfte er ein Netz, von Ost nach West, in die ganze Welt. Die Verbindung von Handel und Wirtschaftsspionage war seine oberste Prämisse. Als Markus Wolf Chef der neu gegründeten Hauptabteilung Aufklärung wurde, benötigte er die Begabung und Kontakte Frucks. Der wiederum willigte nur ein, wenn Wolf ihm den „unberechenbaren Überzeugungstäter" Mielke fern hielt. 35

Erst als Hans Fruck 1957 Wolfs Stellvertreter wurde, erlebte die HVA ihre nachrichtendienstliche Blütezeit, kam auch die illegale Umgehung der Rechtsvorschriften im innerdeutschen Handel richtig in Schwung. Die HVA als „Sperrspitze des Kommunismus" war nicht mehr allein reines Aufklärungswerkzeug. Sie beeinflusste durch konspirative Verbindungen zu Bonner Politgrößen quer durch alle Parteien gleichfalls deutsch- deutsche Politik, und sie garantierte die Versorgung der DDR-Wirtschaft mit Embargogütern. In dieser Gesellschaft bestehend aus Intellektuellen, Kommunisten, aber auch Kriminellen und politischen Desperados, begann die Karriere Schalcks. Seine Ausbildung startete er von ganz unten.

Herausforderung Außenhandel

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen beider deutscher Staaten, unter denen Schalcks Aufstieg begann, hätten ungleicher kaum seien können. Währen in der Bundesrepublik das sog. „Wirtschaftswunder" seinen Lauf nahm, litt die DDR unter den extremen Reparationsforderungen der UdSSR Nach den Unterlagen des sowjetischen Amtes für Reparationen und nach Berechnungen westlicher Wirtschaftsexperten beliefen sich die Verluste für die östliche Volkswirtschaft bis zum Ende der Zahlungen 1953 auf die gewaltige Summe von über 70 Milliarden DM. 36 Die UdSSR beutete die DDR hemmungslos aus. Allein in Berlin wurden 460 Industriebetriebe demontiert, Brikettfabriken und Kraftwerke gingen komplett in die Ukraine. Alle Konten wurden gesperrt, sechs Milliarden Reichsbanknoten beschlagnahmt. Das zweite Eisenbahngleis wurde von den Schwellen gerissen, das Inventar der Zeiss-Werke komplett abtransportiert. Dann ließen sich die sowjetischen Machthaber noch ihre Besatzung bezahlen: jährlich neun Milliarden DM-Mark, die die DDR mit einem enormen Warenstrom zu quittieren hatte. „Raubt, so viel Ihr könnt", hatte Stalin aufgefordert. 37 Und: die Infrastruktur samt Logistik, für ein gesundes Wirtschaftswachstum unerlässliche Faktoren, waren durch den Krieg fast völlig zerstört.

Der ostdeutsche Nachbarstaat ordnete sich allein dem wirtschaftspolitischen Willen seines Besatzers unter. Die sozialistische Planwirtschaft war von Moskau als nationales Credo verordnet worden, ausschließlich die Sowjetische Militäradministration (SMAD) entschied bis zur Staatsgründung 1949 über die Binnen- und Außenwirtschaft. Mit dem „Sequesterbefehl" 1946 wurden die wichtigsten und effektivsten Betriebe beschlagnahmt und zu „sowjetischen Aktiengesellschaften" umgewandelt. Die Bodenreform enteignete alle Privatbesitzer von mehr als 100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche entschädigungslos von Grund und Boden. 38 So waren die Startbedingungen für einen internationalen Handel in der DDR wesentlich ungünstiger als in der BRD, obwohl die Wirtschaftsstruktur einiger Regionen wie z.B. Sachsen und Thüringen seit langer Zeit einen traditionell hohen Industriestandard aufwiesen. 39

Als 1949 schließlich die DDR gegründet wurde und die zentrale Planwirtschaft in die Verfassung verankert wurde, war auch der Außenhandel der DDR zum staatlichen Monopol geworden. Der erste Außenhandelsminister, Heinrich Rau, begründete mit bekannt leeren Worthülsen führender SED-Funktionäre, warum dieses Prinzip in die Staats- und Wirtschaftsordnung der DDR aufgenommen wurde: „Das Vorhandensein des staatlichen Außenhandelsmonopols ist für jeden sozialistischen Staat eine politische und ökonomische Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, dass alle außenwirtschaftlichen Operationen unseres (...) Staates (...) den Interessen, der Festigung und Stärkung unserer Arbeiter- und Bauernmacht dienen müssen. Nur auf der Grundlage des staatlichen Außenhandelsmonopols können die außenwirtschaftlichen Beziehungen entsprechend den Erfordernissen unseres Staates geplant, gelenkt, kontrolliert und mit dem höchsten volkswirtschaftlichen Nutzeffekt geleitet und durchgeführt werden." 40

Die ordnungspolitischen Institutionen zur Durchsetzung dieser monopolistischen Ansprüche waren rasch installiert: das „Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel (MAI)" wurde 1949 gegründet, 1967 in „Ministerium für Außenwirtschaft" umbenannt, um dann 1973 wieder „Ministerium für Außenhandel" zu heißen. Als handelspolitische Instrumente des Ministeriums wurden im ganzen Land sog. „Außenhandelsbetriebe" (AHB) gegründet, die ihren Hauptsitz in Ost-Berlin hatten. 41 Alle Produktionsmittel waren „gesamtgesellschaftliches Volkseigentum", das von der staatlichen Plankommission (SPK) kontrolliert wurde.

Zusammen mit dem Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel gab die SPK den Außenhandelsbetrieben Zielprogramme vor, deren verlässliche Erfüllung Voraussetzung für weitere Aufträge war. In den 60er Jahren erfuhr das Wirtschaftssystem zwar einige Veränderungen, doch an den strukturell bedingten ökonomischen Defiziten sozialistischer Planwirtschaften änderte sich, wie zu sehen sein wird, wenig. 42 So wurde z.B. der Außenhandel 1963 durch die Reform des „Neuen Ökonomischen Systems (NÖS)" grundlegend neubewertet. 43 Bis dahin kamen den Importen die bloße Funktion zu, nur das einzuführen, was die eigenen Betriebe nicht herstellen konnten. Die Exporte hatten die Aufgabe, diese Importe zu finanzieren. So war der Außenhandel streng von der Binnenwirtschaft getrennt. Der Handel wurde ausschließlich durch das MAI abgewickelt, das die Waren durch die AHB auf den Märkten ein- oder verkaufte. In- und ausländische Preisrelationen aber wichen z.T. so erheblich voneinander ab, dass die entstandenen Verluste aus dem Staatshaushalt getragen werden mussten. Mit dem NÖS, im DDR-Jargon als „wissenschaftlich-technische Revolution" ausgerufen, übernahmen die Kombinate und VEB selbständig den Import und Export ihrer Waren. Dazu wurden Kommissionsverträge zwischen dem zuständigen AHB und den Produktionsbetrieben abgeschlossen. Der AHB verkaufte zwar immer noch die Waren, aber auf Rechnung der Betriebe. Die neuen Handels- und Organisationsformen wurden im Laufe der Jahre in verschiedene Wirtschaftsbereiche eingeführt. Einige exportstarke Betriebe waren dadurch sogar in der Lage, ihre Waren ohne Mitwirkung der AHB auf den Weltmärkten zu veräußern, so z.B. die WB Schiffbau, das Uhrenkombinat Ruhla, das Kombinat Carl Zeiss Jena, Robotron und das Strumpfkombinat ESDA in Thalheim. 44

Der Außenhandel war seit drei Jahren staatliches Monopol, als der 20jährige Schalck von Hans Fruck im Sommer 1952 in den Außenhandelsbetrieb „Elektrotechnik" delegiert wurde. Der Betrieb hatte darüber zu entscheiden, wie viele Radiogeräte in den Wirtschaftsraum des RGW exportiert werden sollten. Generaldirektor dieses Betriebes war Fritz Koch, einer der zuverlässigsten Agenten Frucks. Glaubt man den Aussagen ehemaliger Mitarbeiter im MAI, so wurde der 1910 in Dresden geborene Koch von Fruck erpresst. Koch hatte demnach seine Mitgliedschaft in der NSDAP verschwiegen, in die er 1940 eingetreten war. 43 Schalck sollte von Koch lernen. Fruck aber wollte vor allem wissen, ob sein Lehrling auf Dauer den westlichen Einflüssen würde widerstehen können. können. Der Ost-West-Konflikt verschärfte sich in dieser Phase zunehmend. Frucks Agentenringe spionierten im Westen, gegnerische Geheimdienste infiltrierten die eigenen Ministerien. Im Oktober enttarnte das Fruck-Team den Abteilungsleiter „Export" im Außenhandelsministerium, Franz Krause, als Agent des britischen Geheimdienstes. Das hochsensible, weil technische Standards offenbarende Ressort musste neu besetzt werden, und Fruck bestimmte Koch, auf dessen Immunität dem Klassenfeind gegenüber er sich verlassen konnte. Fruck verfügte ebenso, dem jungen Schalck eine Aufgabe im Außenhandelsministerium anzuvertrauen.