Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Als Volker Bauch 1994 ungewollt in die Fänge von skrupellosen Verbrechern gerät, beginnt für ihn ein Albtraum. Er verliert seine Existenz, Freunde und Verwandte wenden sich ab, die Justiz glaubt ihm nicht. Auf eigene Faust jagt er die wahren Täter, enttarnt deren Hintermänner, deckt eine international agierende Finanzmafia auf und findet die Beweise für seine Unschuld. Doch wieder glaubt ihm die Justiz nicht. Stattdessen bringt ihn eine unfähige Polizei, eine untätige und ignorante Staatsanwaltschaft zusammen mit einem befangenen Richter, für insgesamt 8 Jahre hinter Gitter. Volker Bauch` s autobiographischer Roman ist die wahre Geschichte eines Mannes, der bei seinem Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit durch die Hölle ging. Entstanden ist ein Buch von atemberaubender Intensität, schonungslos und zärtlich, grausam und idyllisch, eiskalt und leidenschaftlich, und das auf unerbittliche Weise das Versagen der Justiz aufzeigt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 689

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

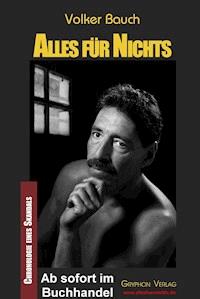

Volker Bauch

ALLES für NICHTS

Chronologie eines Skandals

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Impressum neobooks

Kapitel 1

PROLOG

Das Leben lässt einem manchmal keine Wahl. Eine Entscheidung zu treffen, die tief greifende Konsequenzen zur Folge hat, fordert das Überwinden von bestehenden Normen und Strukturen.Nicht selten wird der Wert eines Menschen von denjenigen bestimmt, die glauben, Kraft ihres Amtes dazu bestimmt zu sein, über andere zu bestimmen.Es sei denn, man wehrt sich.

Im Buddhismus unterscheidet man zwischen Wirklichkeit und Wahrheit: Die Wirklichkeit ist das, was auf uns einwirkt. Die Wahrheit ist das, was Fakt ist. Leider ist die Wirklichkeit nicht immer die Wahrheit.

Ich entschied mich, den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit zu gehen. Der Preis, den ich dafür zu zahlen hatte, war hoch. Ich verlor fast alles, was mir lieb und teuer war. Trotz allem: Ich würde es wieder so machen.

„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß einDummkopf.

Aber wer sie weiß

Kapitel 2

Dunkelzeit

Die schwere Eisentür krachte hinter mir ins Schloss. Der Raum, in den man mich schob, war kahl und grell erleuchtet. Ich setzte mich auf eine der langen Holzbänke, die sich jeweils links und rechts des Raums befanden. Mich erinnerte es ein wenig an die Umkleidekabinen meines Fußballvereins.

Ich war nicht allein. Der Mann gegenüber saß nach vorn ge beugt, die Arme auf die Knie gestützt und hatte den Kopf in sei nen Händen vergraben. Er blutete aus Nase und Mund. Seine Hose war zerrissen und sein Hemd lediglich noch ein Fetzen Stoff. Die Blutlache auf dem Boden vergrößerte sich von Minute zu Minute. Ich schätzte ihn auf Mitte Dreißig, osteuropäischer Typ. Es lag eine gespenstische Stille in dem Raum, nur unterbrochen von einem leisen Stöhnen meines Gegenübers.

Da saß ich also nun. Polizeigewahrsam BerlinTempelhof, 3. März 1999, 18 Uhr. Das vorläufige Ende einer Odyssee. So dachte ich jedenfalls. Noch wusste ich nicht, dass es erst der Anfang eines weiteren Horrorszenarios war.

Mir schmerzten die Gelenke von den Handschellen, die sie mir zwar wieder abgenommen hatten, aber deutliche Spuren in Form von dicken roten Striemen hinterließen.

„Ich töten Schweine! Ich alle umbringen diese Arschlöcher!“

Mit einem Satz sprang der Mann von seinem Platz und trat mit voller Wucht gegen die schwere Eisentür. Es schallte durch das ganze Gebäude. Immer und immer wieder holte er aus, trat und schlug, bis die Tür geöffnet wurde.

Zwei langhaarige Typen mit SchwarzeneggerFiguren nahmen den Randalierer in Empfang. Aufgrund der Handschellen, die sie an den Hosengurten trugen, konnte es sich nur um Kripobeamte in Zivil handeln.

Ich sah nur noch die Fäuste fliegen und rutschte, so weit es ging, zum Ende der Sitzbank.

Der Mann, den sie nun mitnahmen, sah fürchterlich zugerich tet aus. Ich sollte ihn nicht mehr wieder sehen.

Wieder ging die Tür auf. Diesmal schoben sie drei Männer auf einmal hinein. Vermutlich Polen, wie ich die Sprache deutete.

Das Szenario wiederholte sich nun im 10 Minuten Takt. Es wurde immer voller im Raum und es stank nach allen möglichen Kör perausdünstungen.

Ich verkroch mich noch weiter in meine Ecke, doch es half nichts. Je voller es wurde desto enger rückten sie mir auf die Pelle. Außer mir gab es nicht einen, der nicht irgendwelche Verletzungen hat te.

Wie lange ich so ausharren musste, weiß ich nicht mehr. Aber es waren wohl Stunden.

Nach für nach holten sie einen nach dem anderen wieder raus.

„Herr Bauch! Mitkommen!“ Endlich war ich dran.

Der Beamte führte mich durch ein paar Flure und Etagen zu einem Zimmer. Gegenüber befand sich eine Reihe von Zellentü ren.

„Leeren Sie Ihre Taschen, legen Sie den Inhalt auf den Tisch und ziehen Sie sich aus.“ Der Ton des Beamten war bestimmend. „Ent fernen Sie die Schnürsenkel von Ihren Sportschuhen!“

Der Beamte durchsuchte alles gründlich und nahm meine Per sonalien auf.

„Ihr Name ist Volker Bauch, geboren am 28.06.1956 in Kor bach. Festnahme am 03.03.1999 aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Kassel aus 1997. Bargeld: 700 DM! Andere Wertsachen: Keine! Personalausweis und Reisepass: Vorhanden! Kleidung: Ein Jogginganzug, Sweatshirt, Unterwäsche und ein paar Sportschuhe!“

Ich nickte. „Sie können sich wieder anziehen und unterschreiben Sie hier!“

Der Beamte hatte alles in einem Formular aufgelistet. Mit zitt rigen Händen unterschrieb ich.

„Was passiert jetzt mit mir?“ fragte ich.

„Sie werden die Nacht erst mal hier verbringen. Morgen geht’s dann weiter in die JVA Moabit.“

„Ich muss dringend eine Aussage machen. Ich hatte das schon Ihren Kollegen gesagt. Aber die haben überhaupt nicht reagiert. Ich muss jemanden von der Abteilung Wirtschaftsdelikte spre chen. Es ist absolut wichtig!“

Sichtbar genervt zog der Beamte die Augenbrauen hoch.

„Wissen Sie wie spät es ist? Um 22 Uhr ist dort niemand mehr. Morgen sehen wir weiter. Ich habe noch mehr Kandidaten heute. Die Schuhe können Sie anziehen. Die Schnürsenkel bleiben hier wegen der Suizidgefahr.“

„So ein Quatsch! Ich will einen Beamten von der Kripo spre chen und mich nicht umbringen!“

Es half nichts.

„Das Feuerzeug bleibt auch hier! Wenn Sie rauchen wollen, drü cken Sie auf die Rufanlage in der Zelle. Man bringt Ihnen dann Feuer.“

Ich bekam noch eine Decke und dann schlug die Eisentür hin ter mir zu. Ich vernahm noch, wie der große Schlüssel sich zweimal im Schloss drehte und der Riegel vorgeschoben wurde. Ein Ge räusch, das mich ab sofort permanent begleiten sollte.

Die Zelle bestand aus einer Holzpritsche, einer Art Hocker und einem Brett, das an der Wand befestigt war. Alles war fest ver schraubt und ließ sich nicht bewegen. Die Deckenleuchte mach te den Raum taghell. Ich suchte nach einem Schalter, um das Licht zu regulieren, fand jedoch keinen. In der Ecke waren ein kleines Waschbecken und eine Toilette.

Völlig erschlagen setzte ich mich auf die Pritsche. Viel war auf mich eingeprasselt in den letzten Stunden. Gegessen hatte ich am Morgen das letzte Mal etwas. Aber ich verspürte keinen Hunger. Ich wollte rauchen und betätigte die Rufanlage, damit man mir Feuer bringt. Es dauerte über eine Stunde bis jemand kam.

Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen und die Ereignisse der letzten Monate und Jahre überrollten mich geradezu.

„Sollte alles umsonst gewesen sein? Alle Risiken, die ich einge gangen war? Die ganzen Entbehrungen? Alles für die Katz?“

An Schlaf war nicht zu denken. Beate würde sich bestimmt die Finger wund wählen, um mich zu erreichen. Aber wie sollte ich sie informieren? Ich musste rauchen und ging auf die Rufanlage. Wieder eine Stunde warten. So lief es die ganze Nacht bis zum Morgen.

Ich weiß nicht mehr wie spät es war, als die Tür aufging und man mir zwei Scheiben Brot und etwas Marmelade gab. Etwas musste ich essen, auch wenn mein Magen wie zugeschnürt war und ich keinen Hunger hatte.

Der Beamte, der mir circa eine Stunde später die Tür öffnete, war ein anderer als am Abend zuvor.

„Was ist mit meiner Aussage bei dem Wirtschaftsdezernat?“

Der Beamte reagierte mit Schulterzucken. „Davon weiß ich nichts! Sie werden jetzt mit dem Transport nach Moabit in die JVA gebracht. Ich nehme Ihr Anliegen auf und leite es an die Kollegen weiter. Die werden Sie dann in der JVA aufsuchen. Im Übrigen wartet man in Kassel schon sehnsüchtig auf Sie.“

„Bis dahin wird es zu spät sein“, entgegnete ich. „Bitte veranlas sen Sie sofort, dass Ihre Kollegen benachrichtigt werden.“

Den Raum, in den man mich brachte, kannte ich schon. Auch die verschiedenen Gestalten vom Vortag waren zum Teil die gleichen.

Mein Nachbar versuchte mir ein Gespräch aufzuzwingen:

„Weißt du Alter, es ist alles halb so wild. Mich haben sie mit ein paar Gramm Kokain erwischt. So ein Drecksbulle, als Junkie ver kleidet, hat mich hochgehen lassen. Kenne das Spielchen schon. Wird nicht viel geben, Allerhöchstens zwei Jahre. Haste mal was zum Drehen?“

Ich gab ihm eine von meinen letzten drei Zigaretten, damit er mich in Ruhe lässt. Nach weiteren drei Stunden des Wartens, hatte er meine Allerletzte auch noch erbettelt.

Endlich ging die Tür auf. Im Entenmarsch liefen wir durchs Gebäude zu einem bereitstehenden Bus, der keine Fenster hatte. Eingezwängt mit jeweils vier Mann in Zellenkabinen, fuhren wir circa eine Stunde durch Berlin.

Schemenhaft konnte ich erkennen, wie sich ein großes Tor öff nete. Langsam bewegte sich der Bus die letzten Meter.

„Nur raus hier“, dachte ich, „sonst erstickst du noch!“

Ein kurzer Blick verschaffte mir einen Eindruck über die Lage. Rundherum dicke Mauern und ein altertümliches Gebäude, schätzungsweise aus dem 18. Jahrhundert.

Wieder ging’s im Gänsemarsch in einen Sammelraum. Die Si tuation erinnerte mich zwangsläufig an einige Szenen aus dem

Film Papillon. Hier fehlten jetzt nur noch die Fußfesseln. Doch was spielt das für eine Rolle, ob man sich nur drei Meter oder nur 30 cm bewegen kann. Eingesperrt ist eingesperrt!

Je länger ich in der Sammelzelle saß, desto mulmiger wurde mir.

Knast kannte ich bisher nur aus den zwei Tagen in der Schweiz. Aber das hier würde wohl ein längerer Aufenthalt werden.

Ich hatte keinerlei Ahnung, was auf mich zukommen würde. Wie die meisten Leute, die noch nie mit Gefängnis in Berührung gekommen waren, bezog auch ich meine Informationen darüber aus diversen Medienberichten. Schlagzeilen, wie 5 Sterne hinter Gittern, Hotelvollzug, Ausgänge, Entlassung nach 2/3 der Zeit, prägten bisher mein Bild vom Knast. Ich sollte mich gründlich irren.

Die Aufnahmeprozedur lief wie am Fliessband:

Fotos machen, Fingerabdrücke geben, dann zurück in die Sam melzelle und ... warten. Und immer dieses Geräusch des Auf und Zuschließens und Riegelns von Türen.

Das Erfassen aller neuen Häftlinge dauerte bis zum späten Nachmittag. Danach bekam ich eine Zelle in der Aufnahmestation zu gewiesen, die ich mit einem weiteren Neuinhaftierten zu teilen hatte.

Ich kannte diesen Mann nicht und sollte nun die nächsten Tage und Nächte auf engstem Raum mit ihm verbringen. Ich hatte keine Ahnung, was für einen Hintergrund dieser Typ besaß, warum und weshalb er hier war, und ich fragte ihn auch nicht.

Von seiner Statur her wirkte er eher schmächtig. Ich tippte ihn auf etwa 30 Jahre.

Ich befand mich in einer Art Schockzustand durch die Erlebnisse in den letzten 48 Stunden. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Das Drumherum registrierte ich nur am Rande. Tisch, Stühle, Bett und eine total verdreckte Toilette nebst einer nicht minder versifften Waschgelegenheit nahm ich zwar wahr, aber mehr auch nicht.

Was ich sah, war das schwere Gitter vor dem Fenster. Das war er also: Der Blick von drinnen nach draußen. Für unbestimmte Zeit

auf ein paar Quadratmetern, zusammen mit einem wildfremden Menschen.

Das Abendbrot, das man uns reichte, rührte ich nicht an. Dafür hatte mein Zellengenosse umso größeren Appetit und aß meine Portion gleich mit.

„Wir sind viele draußen! Ganz viele!“ begann er zu erzählen.

„Sie werden kommen und mich rausholen. Jeden einzelnen wer den sie zur Verantwortung ziehen. Wart’ s nur ab!“

Er redete und redete und hörte nicht auf. Er merkte gar nicht, dass mich das alles überhaupt nicht interessierte.

Ich hatte mich inzwischen in die untere Etage dieses wackligen, doppelstöckigen Gestells, das sie Bett nannten, verkrochen. Mei ne Gedanken liefen im Kreis und irgendwann fiel ich in einen kurzen festen Schlaf.

Es war mitten in der Nacht, als ich unsanft wieder aufwachte. Der Typ über mir wälzte sich im Schlaf von einer Seite auf die andere. Das Bett war förmlich am Beben, Sein lautes Schnarchen hallte durch den ganzen Raum. Bis zum Morgen bekam ich kein Auge mehr zu.

Der neue Tag brachte eine weitere Prozedur: Der medizinische Check. Blutabnahme, Röntgen der Lunge, ärztliche Untersuchung und die Kontrolle sämtlicher Körperöffnungen auf Drogen. Die Sanis gingen dabei nicht gerade zimperlich vor. Es war demüti gend und schockierend für jemanden wie mich, der so etwas noch nie mitgemacht hatte.

Die Aktion dauerte den ganzen Tag, denn überall gab’s nur eins: Warten!

Ich hörte, dass ein Sozialarbeiter nach spätestens zwei Tagen die Neuaufnahmen zu einem Gespräch holen würde. Man brachte mich in sein Büro.

Von dort konnte ich zum ersten Mal nach meiner Festnahme mit Beate telefonieren. Ich musste mich kurz fassen und schilder te in Abrissen meine Situation und wo ich mich befand. Ich ver sprach, ihr zu schreiben. Am anderen Ende der Leitung hörte ich sie weinen.

In der Berliner Ferienwohnung, die ich gemietet hatte, befan den sich noch meine kompletten Sachen. Der Sozialarbeiter sagte

zu, sich darum zu kümmern. Ich hatte das Gefühl, dass alles ir gendwie endgültig war.

„Wie geht’s nun weiter?“ fragte ich den Sozialarbeiter.

„Wie ich den Unterlagen entnehmen kann, werden Sie mit dem nächsten Transport nach Kassel gebracht. Die gehen immer mitt wochs.“

Das hieß, circa eine Woche warten.

Ein Beamter holte mich ab und brachte mich auf die Kammer

„Wollen Sie Anstaltswäsche oder haben Sie private Kleidung?“ Ich hatte nur die Sachen, die ich am Körper trug. Aber der Soz

alarbeiter wollte mir ja meinen Koffer besorgen. Ich war zwar jetzt ein Gefangener, aber herumlaufen wie ein Knacki, wollte ich nun doch nicht. Also verneinte ich, die Anstaltskleidung zu tragen.

Ich erhielt die so genannte Erstausstattung, bestehend aus Tel ler, Schüssel, Besteck, Tasse, Decke, Bettwäsche. Alles war zu ei nem Bündel zusammengeschnürt. Weiter ging’s zum Aufnahme büro.

Mir kam es vor, als ob ich schon zig Kilometer durch die langen Gänge zurückgelegt hätte, um die jeweiligen Stellen zu erreichen. Immer wieder traf ich auf Gefangene, die irgendwelchen Tätigkei ten nachgingen.

Neugierig bemusterte man mich von oben bis unten. Andere taten vollkommen desinteressiert, als gäbe es mich gar nicht.

Irgendwie sahen alle gleich aus: Die Haare meist kurz gescho ren, nicht wenige waren glatzköpfig und hatten auffällige Täto wierungen an beiden Armen.

„Das Geld, das Sie bei sich hatten, wird auf ein Konto einge zahlt. Sie erhalten eine GefangenenNummer unter der Sie hier registriert sind. Sie können zwei Päckchen Tabak und Blättchen bekommen. Das buchen wir von Ihrem Konto ab. Bargeld dürfen Sie hier nicht bei sich haben“, erklärte der Beamte sachlich.

Ich nickte und steckte den Tabak ein.

Weiter ging’s durch unzählige Gänge, immer begleitet von neugierigen Blicken.

Ich versuchte, mir irgendwie eine Orientierung zu verschaffen. Alles sah gleich aus. Die einzelnen Flure mit den Zellentrakts, gingen sternförmig von einem zentralen Rund, in der Mitte des

Gebäudes, auseinander. Dies war die so genannte Zentrale. Jeder Zellentrakt bestand aus mindestens drei Etagen.

Mich brachte man in den Trakt für Untersuchungshäftlinge und Transporter. Der Gang war ebenerdig, Die vorletzte Zelle auf der rechten Seite sollte meine nächste Station werden.

Ich war froh, den Typen von den vergangenen zwei Tagen los zu sein. Doch ich sollte ihn noch mal wieder sehen.

Die Zellen schienen alle gleich zu sein. So auch meine Neue. Und sie war schon mit einem Mann belegt. Hinter mir fiel die Eisentür ins Schloss. Ich hörte, wie der Schlüssel sich drehte und der Riegel vorgeschoben wurde.

Etwas verschlafen drehte sich der Typ aus dem unteren Bett und kam auf mich zu.

„Ich heiße Michael“, und reichte mir die Hand.

„Volker! Hallo!“

Er hatte fast die gleiche Statur wie ich. Etwa 1,90 m groß, schlank und schwarze Haare. Er wirkte durchtrainiert.

„Du kannst das Bett oben nehmen. Unten bin ich schon. Für deine Sachen ist noch ein bisschen Platz im Schrank. Ist etwas eng, aber es geht schon. Willst du einen Kaffee? Ich habe noch heißes Wasser von heute morgen.“

Kaffee hatte ich seit Tagen nicht mehr getrunken.

Ich verstaute meine wenigen Utensilien, die ich hatte und machte das Bett.

Es war eng an dem Tisch mit den zwei kleinen Hockern. Vor mir dampfte eine Tasse mit löslichem Kaffee und ich nahm einen großen Schluck. Es tat gut.

„Nimmst du Zucker?“

„Ja bitte. Zwei Löffel.“

Nach Jahren drehte ich wieder mal eine Zigarette und bot Mi chael den Tabak an. Mir war kalt.

Ich blickte mich um. Dreckig und versifft war es hier. Die Klo schüssel hatte etliche Risse und das Waschbecken, das so klein war, dass gerade mal zwei Hände rein passten, hatte auch lange keinen Putzlappen mehr gesehen.

Das Mobiliar musste aus dem 2. Weltkrieg sein. Hinter mir war das Fenster mit dicken Gitterstäben gesichert und draußen zwit

scherten Vögel. Ich hatte das Gefühl, einen imaginären Strick um den Hals zu haben, der sich immer enger zuzog.

Nun war ich also ein Gefangener. Unterstes Glied in der Gesell schaft. Dieser Absturz war grandios.

Die Vorstellung, so die nächsten Jahre meines Lebens verbrin gen zu müssen, ließ mich erschaudern.

Ich dachte an die Kripo, die noch kommen wollte und etwas Hoffnung keimte in mir auf.

„Wie lange musst du hier bleiben?“

Michaels Frage riss mich aus meinen Gedanken.

„Ich weiß es nicht. Ich warte auf den Transport nach Kassel und auf die Kripo. Ich hoffe, dass ich in einer Woche hier weg bin.“

Ich konnte ein kleines Schmunzeln im Gesicht meines neuen Zellenkollegen erkennen.

„Rechne mal lieber mit zwei bis drei Wochen. Wenn du erst mal eingefahren bist, hat’s keiner mehr eilig.“

Wie Recht er doch behalten sollte!

„Bist du zum ersten Mal im Knast?“

„Absolut!“

„Und warum bist du hier?“ fragte Michael weiter.

Ich schilderte in kurzen Abschnitten meine Geschichte. Micha el nickte und drehte sich zwischendurch immer wieder eine Ziga rette.

„Ich bin seit drei Tagen hier und warte auf meinen Prozess. Der ist in 10 Tagen. Ich habe aber schon sieben Jahre in Frankfurt/ Oder gesessen.

Die haben noch eine alte Sache ausgegraben. Deshalb bin ich nach hier hin verlegt worden.“

Mehr wollte er nicht erzählen und mehr wollte ich auch gar nicht wissen.

Ich verzog mich erst mal auf das Bett und schloss die Augen. Die Nachmittagssonne schien direkt in mein Gesicht. Ich musste an Beate und die Kinder denken.

„Bleib liegen! Ich hole das Abendbrot rein“, sagte Michael als am späten Nachmittag die Tür aufgeschlossen wurde.

„Diese Zelle hat keinen Strom. Deshalb müssen wir uns mor gens und mittags bei der Essensausgabe heißes Wasser besorgen“, erklärte Michael. „Eine Thermoskanne habe ich.“

Niemand hatte mich bisher über die Abläufe hier informiert. Als Knastprofi entwickelte sich mein Zellenkollege langsam zu einer großen Hilfe.

„Freistunde ist täglich von 11 –12 Uhr. Den Rest des Tages sind wir eingeschlossen. Frühstück gibt es um 6 Uhr 30, Mittagessen um 12 Uhr, Abendbrot um 16 Uhr. Morgens ist immer ein Wa gen dabei, der Briefpapier, Umschläge und Formulare hat.

Wenn du etwas von den Vollzugsstellen willst, musst du das auf einem AnliegenFormular aufschreiben und morgens beim Früh stück abgeben.

Wenn du Geld hast, kannst du einmal in der Woche von einer Liste etwas einkaufen. Die muss bis donnerstags abgegeben werden und man bringt dir dann in der Woche darauf die Sachen in die Zelle. Duschen ist einmal in der Woche für die ganze Stati on.“

Duschen hatte ich bitternötig, aber dieser Tag war schon vorbei. Den Einkauf zu bestellen ging auch erst in der nächsten Woche. Rasierer und Zahnbürste hatten sie mir nicht gegeben. An Klei dung besaß ich nur das, was ich am Leibe trug.

Ich zog mich aus und wusch mich von Kopf bis Fuß. Das eiskal te Wasser kostete mich Überwindung.

Michael borgte mir ein Sweatshirt und hatte auch noch einen Nassrasierer und eine Zahnbürste übrig.

Unter kaltem Wasser schruppte ich meine Unterwäsche, Socken und Pullover. Bis morgen, so hoffte ich, würden die Sachen auf der Heizung getrocknet sein.

Ich musste auf die Toilette. Dafür gab’s als Sichtschutz eine auf klappbare Holzwand, die man vor sich stellte.

Als ich den Deckel hochklappte, verging mir fast alles. Das Ding war anscheinend seit Monaten nicht mehr gereinigt worden. Au gen zu und durch.

Die Sache war mehr als unangenehm. Nicht nur die Umstände, sondern auch die Anwesenheit einer weiteren Person im Raum, sorgten für ein beklemmendes Gefühl.

Mein Leben hatte sich gravierend geändert. Auch in den klei nen Dingen. Erschöpft kletterte ich auf mein Bett und starrte an die Decke.

„Schöne Scheiße! Wie komme ich hier wieder raus?“

Die Wände waren bemalt mit zahlreichen geistlosen Sprüchen wie:

Jutta, du Schlampe! Dich mach ich kalt, weil du dich von anderen ficken lässt Uwe ist ein Verräter! Fuck the Justice!

usw.

Doch im Moment interessierte mich gar nichts mehr. Ich war eingesperrt, konnte nicht vor und nicht zurück. Verzweiflung kam auf, Hilflosigkeit und Sehnsucht. Mein Körper hier, meine Ge danken draußen.

Es war schon dunkel, aber noch nicht spät. Michael fragte, ob er das Licht ausmachen solle. Ich glaube, es war noch keine 21 Uhr.

Mir war’s egal. In mir war alles erstarrt. Irgendwann müssen mir die Augen zugefallen sein. Mein erster Tag in der neuen Zelle.

Ich weiß nicht mehr, wann ich aufgewacht bin. Jedenfalls war es lange vor der Frühstücksausgabe.

Mein erster Blick traf auf das Fenstergitter und schlagartig wur de mir wieder bewusst, wo ich war.

Mein Zellenkollege Michael rollte sich verschlafen aus dem Ge stell, das sie Bett nannten. Eine wacklige Konstruktion aus ein paar Rohren und einem Metallrahmen. Jede Körperbewegung ei nes oben oder unten Liegenden verursachte knarrende Geräusche und versetzte das Teil in einen schwingenden Zustand.

Ich drehte mich zur Seite, als Michael sein Geschäft auf der Toilette verrichtete. Mir wurde übel. Es stank fürchterlich. Dieses Ritual „durfte“ ich nun jeden Morgen erleben.

Irgendwann setzte ein schriller Signalton der Stille ein Ende.

Es kam Betrieb auf im Haus. Lautes Türenknallen, das Rattern von Transportwagen, Stimmengewirr. Fenster wurden aufgerissen und wieder zugeknallt, die Geräusche des Auf und Zuschließens der Zellen.

Als erstes erschien eine Beamtin mit einem knappen „Guten Morgen“. Auf die Erwiderung des Grußes wartete sie erst gar nicht, sondern ging direkt zum nächsten Haftraum.

Zwei Häftlinge knallten uns ein paar Scheiben Brot und etwas Marmelade auf die Teller. Michael ließ sich heißes Wasser geben und ich besorgte mir Briefpapier, Umschläge und alles an Formu

laren, was vorhanden war. Das Ganze dauerte vielleicht zwei Mi nuten, schon donnerte die schwere Eisentür wieder ins Schloss.

Ich fragte mich, ob die überhaupt wussten, wer sich in den Zel len befand. Oder war ich nur eine Nummer, die man gezwungen war, am Leben zu erhalten?

Nach einem Kaffee und einer Zigarette erwachten bei Michael langsam die Lebensgeister. Ich musste erst etwas essen. Vorher konnte ich nicht rauchen. Das habe ich noch nie gekonnt.

Michael erzählte, dass sein Anwalt in der nächsten Woche in die JVA kommen wolle, um mit ihm den Prozess durchzusprechen.

„Worum geht’ s denn da eigentlich, wenn du schon sieben Jahre hinter dir hast?“, fragte ich ihn.

Michael schwieg eine Weile und drehte sich eine neue Zigaret te. Seine Gesichtszüge verhärteten sich zunehmend und die Au gen flackerten. Sein rechtes Bein zuckte wie eine Nähmaschine permanent auf und ab.

„Du musst mir nichts erzählen, wenn du nicht willst“, versuch te ich die Situation etwas zu entschärfen. „Ich bin eh nächste Woche hier weg. Also, was soll’s!“

Anscheinend animierte ihn meine Offenheit vom gestrigen Tag, als ich ihm kurz meine eigene Geschichte schilderte.

„Ich bin verurteilt zu sieben Jahren Knast wegen illegalen Waffenhandel, Förderung der Prostitution, Menschenhandel und Mit gliedschaft in einer kriminellen Organisation.

Ich habe einen Club im Berliner Rotlichtmilieu geleitet, bin mit einer Russin verheiratet und habe eine Tochter von acht Jah ren.

Die Staatsanwaltschaft hat noch eine alte Sache ausgegraben und angeboten, bei Nennung der Hintermänner, die Kronzeugenre gelung anzuwenden und auf Bewährung zu plädieren.

Damit ginge ich nach der Verhandlung als freier Mann hier raus. Aber dann wäre ich wahrscheinlich auch ein toter Mann.

Die RussenMafia duldet keine Verräter.“

Ich musste unweigerlich schlucken. Das kam mir doch alles ir gendwie bekannt vor, was er da von sich gab, obwohl ich mit ganz anderen Sachen zutun gehabt hatte.

Mir war es auch im Moment egal, ob das alles stimmte, wovon er erzählte. Ich sah nur den Mann, der ins bürgerliche Leben zu rück wollte zu Frau und Kind und der rücksichtslosen Verbre chern ausgesetzt sein würde, falls er gegen deren Willen handelte.

Es war so, als ob ich in einen Spiegel schauen ürde.

Exakt auf die Minute um 11 Uhr, wurde die schwere Eisentür aufgeschlossen und zur Freistunde gerufen.

Im Gang versammelte sich die ganze Station und man konnte sehen, wer sich so alles hinter den sonst verschlossenen Türen an derer Zellen befand.

Man führte uns auf einen kleinen Hof, der inmitten von mehre ren, zusammenhängenden Gefängnisgebäuden lag.

Als Erstes, fiel mir auf, dass die Leute sofort damit begannen, wie die Tiger in einem Käfig, im Kreis zu laufen. Ein Sammelsuri um von Gestalten, die ich zum Teil schon im Polizeigewahrsam gesehen hatte, drehte seine Runden. Andere schienen bereits län ger hier zu sein und gingen zielstrebig zu den Fenstern der an grenzenden Zellentrakts.

Lautstark riefen sie irgendwelche Namen bis sich die Fenster öffneten. Gegenstände wurden heraus geworfen. Ein heilloses Spra chengewirr unterschiedlichster Nationalitäten beschallte den klei nen Hof.

Einige Leute versuchten sich im Joggen, obwohl dafür eigent lich kein Platz war. Andere sahen aus, als ob sie gerade von einer Karnevalsveranstaltung kommen würden; eingezwängt in viel zu kleine oder zu große Anstaltskleidung.

Es tat gut, etwas Sonne und frische Luft zu bekommen.

„Lass uns ein paar Runden gehen“, sagte Michael, „dann quatscht uns auch so schnell keiner an. Habe da heute keinen Bock drauf. Die Meisten hier sind frisch eingefahren und haben gar nichts. Die schnorren dich eine Stunde lang an wegen einer Zigarette. Gibst du etwas, wirst du sie nicht mehr los. Hier weiß man sofort, ob jemand etwas hat oder stier ist.“

„Stier? Was ist das denn?“ Diesen Ausdruck hatte ich noch nie gehört.

„Stier heißt soviel, wie mittellos sein. Blank! Pleite! Der hat halt nichts“, erklärte Michael.

Ich befolgte seinen Rat und lief nun auch im Kreis.

Wir sprachen nicht viel. Jeder war in seinen Gedanken versun ken. Meine gingen in Richtung Beate und was nun werden wür de. Ich nahm mir vor, sofort am Nachmittag einen Brief zu schrei ben.

Das Mittagessen klatschte man uns, wie üblich, auf die Teller. Es gab eine undefinierbare Mischung aus Reis und einer Fleisch soße, deren Bestandteile man nicht erkennen konnte.

Es war eng in der Hütte. Auf 8 qm mit zwei Personen zu leben, an jeder Ecke anzustoßen, sich auch bei den kleinsten Dingen arrangieren zu müssen, steigerte die Belastung enorm.

Der größte Faktor aber war, mit einer wildfremden Person, die man noch nie vorher gesehen hatte und sich nicht aussuchen konn te, klarzukommen. Ob man wollte oder nicht.

Im Nachhinein muss ich sagen, dass Michael unter diesen Be dingungen, noch ein Glückstreffer war.

Uns beiden war klar, die gemeinsame Zeit, die wir miteinander auskommen mussten, war absehbar.

Ich schrieb den ganzen Nachmittag meine Eindrücke und Er lebnisse in einem Brief an Beate nieder. Es tat gut, die Gedanken freizulassen, meine Ängste mitzuteilen und über die ständige Be aufsichtigung zu berichten. Michael lieh mir eine Briefmarke, damit ich den Brief am nächsten Morgen abgeben konnte.

Um 21 Uhr machten wir das Licht aus und jeder hing seinen Gedanken nach. An Schlafen war aber nicht zu denken.

Das Fenster stand auf Kippe offen, um etwas frische Luft zu bekommen und von draußen tönte es in den verschiedensten Spra chen von Zelle zu Zelle.

„Wo war ich hier eigentlich? In Istanbul, Moskau, Warschau, Belgrad, Prag oder in der Hauptstadt von Deutschland?“

Jeder Tag hatte nun exakt den gleichen Ablauf.

Ich wusch alle zwei Tage meine Sachen, die ich noch immer tragen musste. Geduscht hatte ich seit acht Tagen nicht mehr und ich sehnte diesen Tag herbei.

Beate reagierte sofort auf meinen Brief und schrieb zurück.

Ich hatte ihr unter anderem mitgeteilt, dass ich es verstehen könnte, wenn sie unter diesen Umständen unsere Beziehung be enden würde.

Sie schrieb, ich solle solche Gedanken erst gar nicht aufkommen lassen. Ihre Liebe sei stark genug. Gerade jetzt müssten wir ge meinsam kämpfen, nach alledem was passiert sei. Die Mädels, 12 und 15 Jahre alt, schrieben:

Wir lassen dich nicht im Stich, Papi! Zusammen schaffen wir das!

Das baute auf. Mein Kampfgeist, der etwas in der Versenkung verschwunden war, erwachte wieder.

Ich brauchte dringend einen Anwalt. Am Besten, einen in der Nähe von Kassel, da ich nach dort überstellt werden sollte.

Beate und ich schrieben uns nun täglich. Mir war schnell klar geworden, ohne einen zuverlässigen Partner draußen, der die Dinge regeln kann, ist man hier drin aufgeschmissen. Die lassen einen am langen Arm verhungern.

Inzwischen hatte ich eine Nachricht vom Sozialarbeiter erhal ten, dass meine persönlichen Sachen in der Anstaltskammer de poniert seien. Ich schrieb sofort ein Anliegen und bat darum, wei tere Kleidung zum Wechseln zu bekommen.

Michael und ich kamen ganz gut miteinander klar unter diesen Bedingungen. Allerdings hatte ich meine Antennen ausgefahren. Einige Reaktionen und Bemerkungen von ihm, zeigten deutlich seine kriminelle Vergangenheit.

Wir nahmen beinahe täglich die Möglichkeit der Freistunde wahr, um frische Luft zu bekommen. Es sei denn, es regnete in Strö men.

Zwangsläufig gab es auch Kontakt zu anderen Gefangenen un serer Station. Man sah sich ja jeden Tag.

Die wildesten Geschichten, die als Gründe ihrer Inhaftierung genannt wurden, kamen da zutage.

So traf ich auch wieder auf meinen aller ersten Zellengenossen, der nun ebenfalls auf unserer Station untergebracht war.

Er drehte immer einsam und allein seine Runden und sah des Öfteren etwas ramponiert aus im Gesicht. Anscheinend verstand er sich nicht besonders gut mit seinem Zellenkollegen.

Ich kümmerte mich nicht weiter um ihn. Ich hatte genug mit mir selbst zu tun.

Der Älteste der Leute, die man täglich in der Freistunde sah, war Hans. Hans bezeichnete sich selbst als Alkoholiker, medika

mentenabhängig und lebte vom Sozialamt. Er stammte direkt aus Berlin.

Hans war wahrlich nicht einer der Hellsten. Er verstand absolut nichts, wie was hier ablief und war an Naivität nicht zu überbie ten. Seit vier Wochen saß er bereits hier und gleich am ersten Tag hatte man ihm Tabak und Sonstiges abzockt. So schnorrte er sich nun von Zigarette zu Zigarette und erzählte jedem seine Geschich te.

Anscheinend hatte es sich schnell herumgesprochen, dass ich ein Studierter war.

So kam Hans eines Tages freudestrahlend auf mich zu und zeig te mir ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Berlin.

Darin stand, dass man das Verfahren mit dem Aktenzeichen XYZ wegen Bankraubs gegen ihn eingestellt hätte.

Hans wurde ausgerechnet an diesem Tag 60 Jahre alt und emp fand diese Mitteilung wie ein Geburtstagsgeschenk. So erfuhr nun auch ich von seiner Geschichte:

Hans wohnte mitten in Berlin in Wilmersdorf. Seine Sozialhilfe hatte er seit Monaten mehr in Alkoholika gesteckt anstatt seine Miete zu zahlen. Der Vermieter hatte ihm eine letzte Frist einge räumt, seine Rückstände auszugleichen, ansonsten würde die Zwangsräumung folgen.

In seiner Verzweiflung kam Hans auf die Idee, sich das Geld bei einer Filiale der Deutschen Bank in der nahe gelegenen Fußgän gerzone zu besorgen.

Bekleidet mit einem Kapuzenparka, in der Hand eine Alditüte und bewaffnet mit einer Spielzeugpistole, setzte er seinen Plan in die Tat die Tat um. Als Fluchtfahrzeug diente sein Fahrrad.

Kurz vor Schließung der Filiale betrat er die Bank und forderte mit vorgehaltener Waffe das Geld aus der Kasse.

Seine Beute von DM 10.000,00 ließ er sich in die Alditüte pa cken und befestigte den Beutel auf dem Gepäckträger seines Fahr rads.

Dann trat er in die Pedale.

Vor lauter Panik und Nervosität muss er auf seiner Flucht meh rere Papierkörbe und Laternen angeeckt haben, bis er schließlich und endlich zuhause ankam.

Dort stellte er fest, dass ein großes Loch in seiner Plastiktüte war. Von dem geraubten Geld waren noch ganze DM 200,00 vor handen.

Völlig geschockt, nahm er verschiedene Medikamente zur Beru higung ein und spülte anschließend seinen Frust in der nächsten Kneipe runter. Das Besäufnis ging bis in die frühen Morgenstun den.

Ihm kam die Idee, was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal.

So setzte er sich erneut auf sein Fahrrad und „besuchte“ die glei che Bank ein weiteres Mal.

Dort ermittelte die Kripo gerade wegen des Überfalls vom Vor tag, als Hans erneut an der Kasse Geld forderte. Diese Einladung nahmen die Beamten dankend an.

Seitdem saß Hans in Uhaft und dachte nun, mit dem Schrei ben der Staatsanwaltschaft sei die Sache für ihn erledigt und er würde entlassen.

Ich musste ihn enttäuschen, denn die Staatsanwaltschaft hatte zunächst für jeden Überfall ein eigenes Aktenzeichen eröffnet. Hans hatte übersehen und auch nicht verstanden, dass beide Taten nunmehr zusammengefasst unter einem Aktenzeichen geführt wurden und somit eins wegfiel. Sichtlich geknickt schlich er davon.

Endlich war der Duschtag gekommen.

Sämtliche Leute von zwei kompletten Stationen wurden in ein enges, tristes Kellergewölbe geführt.

Vor dem Duschraum befanden sich Holzbänke, wo man seine Sachen deponieren konnte, nachdem man sich ausgezogen hatte. Etwa drei Meter vor dem Umkleideraum hatten sich zwei Auf

sichtsbeamte postiert.

Für Alle auf einmal gab es nicht genug Platz unter der Dusche. Es ging nur in Etappen, jeweils gruppenweise.

Durch den Wasserdampf sah man die Hand vor Augen nicht und ich hatte Schwierigkeiten mich zu orientieren.

Unter der Decke zogen sich von Wand zu Wand Rohre, die mit jeweils sechs Duschköpfen besetzt waren.

Mein erster Gedanke war: „Jetzt fehlt nur noch das Zyklon B.“

Ich teilte mit Michael eine Dusche und das Duschgel. Plötzlich gab es in einem Meter Abstand einen dumpfen Schlag.

Dann noch einen und noch einen. Dann folgte ein wahres Trom melfeuer.

Die Person neben mir sackte zusammen und ging zu Boden. Zwei Männer rissen ihn wieder hoch und knebelten ihn mit ei nem Handtuch.

Ein Anderer hielt seinen Kopf wie in einem Schraubstock fest. Der Mann schrie, doch man hörte kaum etwas durch das Getö

se der Duschanlage.

Ich konnte nur schemenhaft erkennen, was da vor sich ging, zumal mich Michael etwas zur Seite zog.

Die drei Männer brachten die Person in eine gebückte Stellung, während ein Vierter den Stiel eines Schrubbers bis zum Anschlag in den Hintern des Mannes rammte. Das Wasser auf dem Boden verfärbte sich blutrot.

„Verfluchter dreckiger Kinderficker! Wir machen dich fertig!“

Einer nach dem anderen bestieg nun den Mann von hinten und vergewaltigte ihn auf brutalste Weise, während die anderen ihn jeweils festhielten.

Mit einem dumpfen Knall fiel der Mann auf die Fliesen und wimmerte.

„Hören wir auch nur einen Ton von dir, lebst du nicht mehr lange. Du elende Drecksau!“ riefen die Männer noch in seine Rich tung und verließen den Duschraum.

Ich war völlig geschockt und musste mich beim Anziehen erst mal sortieren. Man hatte ein paar vage Vorstellungen wie es im Knast zugeht. Aber das hier war harter Tobak.

Wir mussten warten bis alle Leute mit dem Duschen fertig wa ren, denn es ging nur vollständig und geschlossen wieder zurück. Irgendwie schaffte es auch der Kinderschänder in den Umklei deraum. Seine Verletzungen konnte er aber nicht verheimlichen.

Auf die Frage des Beamten, was passiert sei, antwortete er:

„Ich bin beim Duschen ausgerutscht.“

Jetzt erkannte ich ihn auch wieder. Mit ihm hatte ich die ersten beiden Nächte im Knast verbringen müssen.

Dieses einschlägige Erlebnis beschäftigte mich noch eine ganze Zeit.

Die Frage, wie ich mich verhalten würde, sollte auch ich einmal ungewollt in eine derartige Situation kommen, konnte ich mir nicht beantworten.

Seit Tagen fragte ich immer wieder bei den Bediensteten nach, wann ich endlich neue Kleidung holen könnte. Noch immer lief ich in den gleichen Sachen herum und die standen inzwischen vor Dreck, trotz regelmäßigen Waschens.

Anliegen um Anliegen hatte ich geschrieben, doch ich erhielt keinerlei Reaktion. Von den Stationsbeamten kam nur gleichgül tiges Schulterzucken.

Irgendwann riss mir die Geduld und ich verlangte mit klaren Worten, auf die Kammer gebracht zu werden.

Es schien zu wirken, denn plötzlich ging alles ganz schnell.

Auf der Kammer fragte mich der Beamte scheinheilig, warum ich mich denn nicht gemeldet hätte.

„Verarschen kann ich mich allein“, antwortete ich barsch, „da brauche ich Sie nicht dazu.“

Verdutzt holte der Beamte meine Koffer und ich kontrollierte erst mal, ob alles noch vollständig beisammen war.

Ich packte ein, was ich mitnehmen durfte und war froh, endlich wieder Wäsche zum Wechseln und meine eigene Zahnbürste zu haben.

Der Tag des avisierten Transports nach Kassel war bereits vorbei. Doch es tat sich nichts. Das hieß, ich musste noch eine weitere Woche in diesem Loch ausharren.

Es gab keine Nachricht, keinen konkreten Termin. Man ließ mich einfach im Ungewissen. Ich konnte nur hoffen, am nächsten Mittwoch dabei zu sein. Auch von der Kripo hörte ich nichts.

Eine weitere Woche lag vor mir und mein Tabakvorrat ging dem Ende zu.

Seit Tagen schon rauchten Michael und ich die Stumpen aus den Resten im Aschenbecher.

Vorsorglich hatte ich eine Bestellung für das Notwendigste, wie Kaffee, Tabak, Duschgel und etwas an Lebensmitteln, abgegeben. Doch dieser Einkauf würde erst in der kommenden Woche gelie fert.

Uns stand ein hartes Wochenende bevor.

Am folgenden Montag hatte Michael seinen Prozess vor dem Berliner Landgericht. Bereits frühmorgens wurde er von Beamten abgeholt.

In den Tagen zuvor merkte man förmlich, wie seine Anspan nung von Minute zu Minute wuchs.

Ich war gespannt, wie er sich entscheiden würde. Für die Frei heit, mit der Gefahr, von seinen ehemaligen Mittätern verfolgt zu werden, oder für weitere Jahre Knast.

Auf die Antwort musste ich nicht lange warten.

Gegen Mittag war die Verhandlung bereits vorbei. Man hatte ihm lediglich ein Jahr auf Bewährung gegeben und somit konnte er gehen.

Er packte seine Sachen und wir beide wünschten uns viel Glück. Er hatte nun alles hinter sich, ich alles noch vor mir. Dieser

Gedanke war mehr als bedrückend.

Ich hatte die Zelle nun für mich allein. Jedenfalls für die nächs ten zwei Tage.

Immer wieder gingen mir die gleichen Dinge durch den Kopf. Ich schrieb einen seitenlangen Brief an Beate. Irgendwie ging die Zeit nicht rum. Es gab nur das mickrige Radio an der Wand.

Sonst nichts!

Keine Ablenkung, keine Abwechslung. Nichts!

Abends und nachts bekam ich kein Auge zu wegen des extre men Lärms an den Fenstern. Oder ich wurde von durchdringen den Schreien aus dem Schlaf gerissen.

Irgendwo schlugen sie sich die Schädel ein. Jedes Mal schreckte ich auf. Wo war ich hier gelandet?

Eines Morgens stand ein Neuer mit Sack und Pack in der Zelle. Er war klein aber kräftig gebaut.

Er machte keinen Hehl daraus, schwer drogenabhängig zu sein und alles zu nehmen, was nur irgendwie einen Kick erzeugt. Ein so genannter Polytoxomane.

Der Bursche besaß alle Anzeichen von Entzugserscheinungen. Seine Hände zitterten, er wirkte fahrig und konnte sich nur schlecht artikulieren.

Saß er auf dem Stuhl, zuckten seine Beine wie eine Nähmaschi ne rauf und runter.

„Eigentlich bin ich nur ein kleiner Eierdieb“, erzählte er, „habe im Supermarkt zwei Flaschen Whisky mitgehen lassen, um sie zu versetzten. Dabei haben sie mich erwischt. Jetzt ist die Bewäh rung futsch! Ein Jahr und sechs Monate muss ich nun absitzen.“ Seinen gierigen Blick hatte ich von Anfang an bemerkt. So dau erte es auch nicht lange, bis er mich nach Tabak und Kaffee fragte. Er selbst hatte nichts. Ohne eine Antwort abzuwarten, bediente er sich, wie selbstverständlich, an meinen Vorräten, die oberhalb des kleinen Tisches in einem Regal lagen. Nach der vierten Tasse hinter einander schritt ich ein und machte ihm klar, dass ich nicht

von der Wohlfahrt sei.

„Ich komme gerade aus der Klapse“, sagte er, „habe von den scheiß Drogen Paranoia gekriegt. Bei mir da oben, laufen immer zwei unterschiedliche Filme gleichzeitig ab. Einer links, einer rechts.“

„Da kannst du dich ja über mangelnde Unterhaltung nicht be klagen“, warf ich süffisant ein.

„Die haben mich mit Heidohl ruhig gestellt und mir einen Mo natsBlocker verpasst. Aber ich glaube, die Wirkung lässt so lang sam nach.

Er merkte gar nicht, wie ich die Augen verdrehte. „Wie können die mir nur so einen fertigen Typen auf die Zelle legen“, dachte ich bei mir.

Je später der Abend wurde, desto munterer wurde mein neuer Zellengenosse.

Zunächst waren es noch Liegestütze auf dem Zellenboden. Danach verlagerte er seine Turnübungen ins Bett.

Bereits in der ersten Nacht bekam ich kein Auge zu, weil ich mich eher in einer Achterbahn wähnte, als in meinem Bett.

Meine Bitten, endlich Ruhe zu geben, hielten nicht einmal ein halbe Stunde. Dann ging die Tortur von vorne los.

Völlig gerädert, sprach ich am nächsten Morgen den Beamten an, den Typen raus zunehmen. Doch der zuckte nur gleichgültig mit den Schultern:

„Das regeln die Leute meist unter sich.“ Mir schwante nichts Gutes!

Der Typ schlief. Er schlief bis zum Mittagessen. Erst dann kroch er aus seinem Bett und bediente sich erst einmal an meinem Kaf fee. So langsam wurde er wieder munter.

Michael hatte ein Kartenspiel dagelassen. Der Typ wollte spie len. Also spielten wir.

Ich kam mir vor, als ob ich ein Kleinkind beschäftigen müsste.

Nach zig Niederlagen nahm er plötzlich das Kartenspiel und klatschte es an die Wand.

„Ich will auch mal gewinnen!“ schrie er mich an.

Ich sagte ihm, dass nun Schluss sei, weil ich einen Brief schrei ben wolle. Ein bisschen Ruhe wäre dabei nicht schlecht.

Da hatten sie mir einen völligen Durchgeknallten auf die Hütte gelegt, der unberechenbar war. Anscheinend brauchte man so eine Art Aufpasser. So verstand ich es jedenfalls.

Der späte Nachmittag begann so, wie der am vorherigen Tag. Nun betätigte der Typ alle 15 Minuten die Rufanlage und ver

langte nach Medikamenten. Einmal erhielt er zwei Tabletten, aber dann nichts mehr. All seine weiteren Versuche waren vergeblich. Er steigerte nun seine Turneinlagen und tobte zwischen Boden und Bett hin und her. Mir stand eine weitere unruhige Nacht

bevor.

Langsam wuchs meine Wut über den Kraftsportler, der unter mir das ganze Bett zum Beben brachte. Nach ein paar heftigen Worten hielt er nun tatsächlich Ruhe.

Es muss so gegen 4 Uhr morgens gewesen sein, als ich durch tosende Geräusche aus dem Schlaf gerissen wurde.

Ich sah nur einen Schatten, der, wie wild geworden, an dem Schrank herumzerrte und diesen vor die Eisentür schob. Als nächs tes kamen die Hocker dran, mit denen er den Eingang verbarrika dierte.

Ich traute meinen Augen nicht. Der komplette Inhalt des Schranks lag in Einzelteilen verstreut auf dem Boden.

„Drehst du jetzt total durch!“ schrie ich ihn an.

„Die wollen mich holen! Die stehen mit 34 Leuten und Do bermännern vor der Tür und wollen mich holen. Und du bist auch einer von denen!“

Er hatte sich den Nassrasierer genommen und kam bedrohlich auf mich zu.

Mit einem Satz sprang ich aus dem Bett und gelangte so hinter ihn. Mein erster Schlag traf ihn nur halb, doch der zweite saß. Krachend knallte er rückwärts mit dem Kopf gegen die Heizung.

Dann war es still. Er gab keinen Ton mehr von sich.

Ich machte das Licht an, um zu sehen, was mit ihm war. Er blutete aus Mund und Nase und regte sich nicht. Seine Atemzüge waren kurz und heftig.

„Scheiße!“ Ich bekam es mit der Angst. „Hoffentlich nippelt der mir hier nicht ab und ich bin dran schuld!“

Ich nahm zwei Gläser kaltes Wasser und schüttete sie ihm ins Gesicht. Langsam kam er wieder zu sich und fragte, was passiert sei.

Ich erklärte ihm, dass er mich angreifen wollte und einen totalen Ausraster gehabt hätte.

„Das kommt schon mal ab und zu vor“, war sein Kommentar. Noch sichtlich benommen schlich er in sein Bett.

So gut es ging, brachte ich alles wieder in Ordnung. Als die Tür zur Frühstücksausgabe aufging, forderte ich von dem Beamten, mich sofort zu verlegen, da ich ansonsten für nichts mehr garan tieren könne.

Eine Stunde später packte ich meine Sachen.

Ich kam auf eine Regelstation für Strafhaft. Dort saßen die, die rechtskräftig verurteilt waren und nun ihre Strafe verbüßten.

Meine neue Zelle hatte eine Steckdose und an der Wand, auf einem Tisch, stand ein kleiner Fernseher. Diese beiden Dinge fie len mir als erstes auf.

Der Mithäftling hieß ebenfalls Michael und war 34 Jahre alt. Mit Unterbrechungen, hatte er 18 Jahre im Knast verbracht.

In dieser Zelle war es genauso eng, wie in der letzten. Doch alles wirkte viel sauberer und aufgeräumter. Mein neuer Zellenkollege besaß einen Tauchsieder. Heißes Wasser konnte man nun jeder Zeit haben und war nicht mehr auf das „Goodwill“ von Beamten oder missmutigen Hausarbeitern angewiesen.

Im Vergleich zu meiner letzten Unterkunft, war das hier fast eine LuxusSuite. So empfand ich es jedenfalls.

Mein Mitbewohner sprach nicht viel und das war mir auch ganz recht so. Ich hatte mich um meine eigenen Dinge zu kümmern. Beate hatte mir einen Anwalt namens KOHN aus Hann. Mün den bei Kassel besorgt. Angeblich ein Strafrechtsexperte mit

Schwerpunkt Wirtschaftsdelikte.

Doch erst einmal musste ich von hier wegkommen. Ob ich beim nächsten Transport dabei sein würde, konnte mir, trotz massiven Nachfragens, niemand sagen. Die Hoffnung, dass die Kripo jemals hier erscheinen würde, hatte ich bereits aufgegeben.

Jemanden von den Bediensteten zu fragen, war vergebene Lie besmüh. Die machten durch die Bank, Dienst nach Vorschrift. Alles andere interessierte sie nicht.

Ich schrieb Eingabe um Eingabe, mich beim nächsten Ab fahrtstermin zu berücksichtigen. Ich erhielt noch nicht einmal eine Antwort.

Inzwischen war ein weiterer Mittwoch vorbei und ich saß noch immer hier. Wieder eine Woche warten!

Zu den Hauptbeschäftigungen meines Mitbewohners zählte, von früh bis spät durch die Programme des Fernsehers zu zappen. Und der lief bis in die Nacht.

Zweimal am Tag stählte er seinen Körper mit Kraftübungen. Dazu benutzte er einen Besenstiel, an dessen Enden er jeweils einen gefüllten Wassereimer befestigte. Damit machte er bis zu 20 Kniebeugen. In die Freistunde ging er fast nie. Ich drehte meist allein meine Runden.

Mir wurde in der Zeit im Knast schnell klar, dass ich trotz Gesellschaft allein auf mich gestellt war. So etwas wie Solidarität gab es nicht. Allerhöchstens Zweckgemeinschaften, wenn es um irgendwelche Dinge des Alltags ging, die man sich über verschie dene Kanäle besorgen wollte.

Auf dieser Station gab es pro Tag so genannte Umschlusszeiten. Dann waren die Zellentüren eine Stunde lang geöffnet und man konnte andere Gefangene besuchen oder empfangen.

Für mich kam das nicht infrage. Ich wollte bewusst nicht viel Kontakt zu diesen Leuten.

Immer kamen die gleichen Fragen:

„Warum bist du hier?“ und „Wie viel Jahre hast du bekommen?“ Danach wurde man eingeschätzt, wobei das körperliche Erschei nungsbild und ob man sich etwas zum Einkaufen leisten konnte,

weitere Kriterien waren.

Die Kommunikation spielte sich meist auf der untersten geisti gen Ebene ab.

Die Legenden so mancher Mitgefangener waren schockierend. Sie stammten überwiegend aus katastrophalen sozialen Verhält

nissen, hatten weder Bildung noch Beruf und waren teilweise schon etliche Male im Knast gewesen.

Der Grossteil der Leute konnte nur mäßig lesen oder schreiben und befand sich auf dem Leistungsstand eines Drittklässlers. Im Umgang miteinander bediente man sich einer eigenen primitiven Knastsprache.

Einzelne Formulierungen waren mir bis dahin auch fremd.

So bedeutet ein Koffer, zum Beispiel, ein Päckchen Tabak. Die dazu benötigten Blättchen sind ein Buch. Ein Glas löslicher Kaf fee ist eine Bombe und der diensthabende Beamte wird als Schlie ßer tituliert. Angesprochen wird man regelmäßig mit „Was geht ab, Alter?“

Als vermeintlichen Ausdruck der Persönlichkeit, hatten sich nicht wenige dem Kraftsport bzw. dem Bodybuilding verschrieben. Wahre Muskelmassen stolzierten in der Freistunde wie aufgebla sene Kampfhähne über den Hof.

Der Anteil der Ausländer hier war groß. Insbesondere die Grup pe der Russen und Russlanddeutschen war beträchtlich und ein in sich geschlossener Kreis. Andere Nationalitäten, wie Türken, Albaner, Jugoslawen, sah man ebenfalls ausschließlich unter sich. Fast jeden Abend stieg ein süßlicher Geruch zu mir nach oben. Michael kiffte. Manchmal rauchte er drei bis vier Stück in kur zen Abständen bis er so dicht war, dass ich den ganzen Abend oder Nacht nichts mehr von ihm hörte. Woher er das Zeug hatte, wusste ich nicht und interessierte mich auch nicht. Hauptsache,

er ließ mich damit in Ruhe.

Wieder war ein Mittwoch gekommen und ich hoffte sehnlichst, diesmal auf der Transportliste zu stehen.

Als ich morgens das Frühstück in Empfang nahm, sah ich den Beamten schon mit einem Blatt Papier winken:

„Bauch! Sachen packen! Es geht nach Kassel!“

Endlich war es soweit. Hauptsache weg von hier und in die Nähe zu Beate und den Kindern. In Kassel konnten sie mich besuchen. Diese Vorstellung hielt mich aufrecht und ließ mich die Tortur,

die nun folgte, ertragen.

Es waren circa 18 Leute, die den großen Bus betraten, der mich nach Kassel bringen sollte.

Aufgeteilt in vier Vierergruppen, mussten wir uns in enge Ab teilzellen quetschen, die keinerlei Bewegungsfreiheit boten. Der Rest der Truppe nahm die hintere Sitzreihe, die als einzige nicht verschlossen war.

Die Fahrtroute konnte man nur erahnen. Lediglich ein kleines Sichtfenster ermöglichte einem einen kurzen Blick nach draußen. Es war stickig in dem Käfig.

Den ersten Halt machte der Transport im Potsdamer Knast. Hier verließen einige Leute den Bus und andere kamen hinzu. Weiter ging es nach Magdeburg. Hier verbrachten wir zwei

Nächte in einem absoluten Dreckloch.

Mit mir zusammen blieben noch 10 Leute übrig, die nach Han nover zur nächsten Station geschafft wurden. Erneut folgte eine Nacht mit sechs wildfremden Personen in einer Durchgangszelle. Hannover war der reinste Umsteigebahnhof für Gefangenentrans porte. Fast stündlich trafen Busse aus den unterschiedlichsten Rich tungen ein, die am nächsten Morgen auf verschiedenen Routen

weiterfuhren. Es war ein wahrer Viehauftrieb.

Bereits um 6 Uhr morgens ging es am nächsten Tag für mich weiter. Nach einigen Stopps in anderen Gefängnissen und vier Stunden Fahrt, erreichte ich Kassel. Ich spürte meine Beine nicht mehr. Aber ich war endlich da.

Eine Etappe hatte ich hinter mir. Die Nächste wartete bereits auf mich. Es sollte die Hölle werden.

Freier Fall

Es war Ende Mai 1993, circa eine Woche vor Pfingsten. Es war heiß an diesem Mittwoch und die Luft schien flimmernd in den Strassen zu stehen.

Völlig übermüdet kam ich morgens in mein Büro, das sich am Anfang der Fußgängerzone des kleinen Hessischen Städtchens Korbach befand.

PRO MEDIA hatte ich vor fünf Jahren aufgebaut und war nun seit zwei Jahren in meine Heimatstadt zurückgekehrt.

Ich besaß die Exklusivrechte für die Vermarktung von Werbung auf Einkaufswagen in Supermärkten für das Gebiet Nordhessen und SüdNiedersachsen. Die entsprechende Lizenz hatte ich vor einigen Jahren von dem FranchiseGeber erworben.

Als Agentur für Marketing, Werbung und Promotion, stand PRO MEDIA auf Expansionskurs. Die Geschäfte liefen gut.

Nachdem meine Frau Doris und ich uns zunächst die Aufgaben teilten, waren wir inzwischen zu sechst.

Das Tagesgeschäft, und somit die laufenden Einnahmen, hatte sich etabliert. Der Bereich Musikpromotion und Musikprodukti on sollte nun wieder intensiviert werden.

Da kam ich her. Dieses Business hatte ich von der Pike auf ge lernt. Erst als langjähriger Musiker, der sein BWLStudium zum Teil damit finanzierte, später im Management eines Herstellers von Musikinstrumenten und bei einer großen Schallplattenfirma. Nach drei Jahren in einem kleinen Ort im Hunsrück und nach fünf Jahren in Bad Homburg bei Frankfurt, hatten wir es wieder

zurück nach Korbach geschafft.

Mit Doris war ich inzwischen seit über 10 Jahren zusammen, davon seit fast 5 Jahren verheiratet. Als sie mich damals fragte, ob ich ihr Mann werden wolle, hatte ich ohne zu zögern JA gesagt. Ich liebte sie mit jeder Faser, trotz ihrer Macken, oder vielleicht auch gerade deshalb.

Es gab ‚ups and downs’ wie in jeder Beziehung. Aber nach all den Jahren waren wir ein Teil voneinander geworden. So dachte und so fühlte ich jedenfalls. Mit dieser Frau wollte ich alt werden.

Dieser Mittwoch änderte jedoch alles.

In der Nacht zuvor hatte ich erfahren, dass es seit einiger Zeit einen anderen Mann gab.

Dass sie sich verändert hatte, war mir schon länger aufgefallen. Nur erklären konnte ich mir das nicht. Meinen Fragen wich sie aus.

Manche Nacht kam sie erst gar nicht nach Hause und redete sich heraus, bei Freunden versackt zu sein. Und ich Idiot glaubte ihr.

Nun war es also raus und es sollte sich alles in meinem Leben ändern.

In der Nacht die Offenbarung eines Liebhabers und nun zu sammen im Büro zu arbeiten, diese Situation hielt ich nicht aus. Ich flüchtete für zwei Tage an einen nahe gelegenen See und musste versuchen, mich irgendwie zu finden. Doch es gelang mir nicht.

Es war ein Schlag in die Magengrube, weil wir zudem auch noch aktiv in der Nachwuchsplanung waren.

Zwei Tage später kam es zu einer Aussprache. Über Pfingsten, sagte sie mir, wolle sie zu ihrer Schwester nach Frankfurt fahren und entscheiden, wie es mit uns weitergehen soll.

Ich fand schnell heraus, dass sie dies nie ernsthaft vorhatte, son dern entdeckte ihr Auto vor der Wohnung ihres neuen Lovers. Ich forderte eine erneute Aussprache, aber die Würfel schienen wohl schon gegen mich gefallen zu sein. Ich sollte sie erst zwei Tage später wieder sehen. Sie nahm ein paar Utensilien und zog aus der gemeinsamen Wohnung aus.

Ich musste mit jemanden reden und meldete mich bei Beate, die ich seit kurzem kannte. Beate war geschieden und hatte zwei Töchter im Alter von sechs und neun Jahren. Sie war eine gute Zuhörerin und das tat mir gut.

Ich merkte natürlich die Hoffnungen, die sie sich machte, aber in mir war alles vollkommen durcheinander.

Nur mit Mühe und Not konnte ich die Tage im Büro durchhal ten. So gut es ging, versuchte ich mich zusammenzureißen. Abends jedoch, in der ehemals gemeinsamen Wohnung, fiel ich dann in ein tiefes Loch.

Flaschen an Rotwein standen auf meinem Speiseplan. Feste Nah rung gab es so gut wie kaum noch. Ich machte mir massive Vorwürfe, wie es zu diesem Punkt in unserer Ehe kommen konnte.

Hatte ich zuviel andere Dinge im Kopf? Hatte ich Doris ver nachlässigt und ihr zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet? Verbrachte ich mehr Zeit mit meinen Hobbies, Freunden, Bekannten als mit ihr? War durch unsere gemeinsame Arbeit die Liebe auf der Stre cke geblieben und ich hatte es nicht gemerkt? Vereinnahmte mich die Firma zu sehr? Und warum sprachen wir nicht darüber, wie sonst üblich? Und warum nahm sie sich gleich einen neuen Ty pen? Hatte ich ihren Schrei nach Liebe nicht gehört?

Bei all dem Frust, der in mir saß, ich hatte keinen Schalter, der Gefühle einfach ausschaltet. Ich wollte kämpfen. Kämpfen um meine Ehe und um die Frau, die mir einmal sagte, zusammen durch alle Höhen und Tiefen zu gehen.

Bei diesem verzweifelten Kampf habe ich, glaube ich, so ziem lich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.

Es ist die Ironie des Schicksals, dass man sich nicht genug zum Idioten machen kann, wenn man um eine verlorene Liebe kämpft.

Mir ist dies vortrefflich gelungen.

Während der Arbeitszeit vermittelte Doris den Eindruck von Fröhlichkeit und Befreiung. Unsere Mitarbeiter waren natürlich längst über die neue Situation informiert. Gesprächen mit mir, versuchte Doris aus dem Weg zu gehen. Wenn es sie dann gab, endeten sie meist in gegenseitigen Vorwürfen.

Sie schrieb mir zwar einige Briefe, in denen sie versuchte zu erklären, warum sie gegangen war. Aber die wahren Gründe wer den immer ihr Geheimnis bleiben. Ich weiß sie bis heute nicht.

Die private Seite war eine Sache, die geschäftliche eine andere. Als Mitarbeiterin konnte ich auf sie quasi nicht verzichten und sie nicht ersetzen. Sie versprach, auf jeden Fall bis zum Ende des Jah res bei PRO MEDIA zu bleiben, sofern es die Zusammenarbeit zwischen uns zulassen würde. So sahen wir uns also täglich im Büro, aber nach Büroschluss und am Wochenende ging jeder sei ne eigenen Wege. Eine Situation, mit der ich kaum fertig wurde.

Mit Beate verband mich inzwischen eine innige Freundschaft. Sie war immer zur Stelle, wenn es mir dreckig ging. Und das war oft der Fall. Unaufdringlich und ohne irgendwelche Gegenleis tungen zu erwarten, war sie einfach da. Und das tat gut.

Mehr und mehr bekam ich auch von ihrem Leben mit. Sie hatte den ganzen Scheiß bereits hinter sich, in dem ich mittendrin steck te.

Anfang Juli teilte mir Doris mit, dass sie wegen eines Unter leibsproblems einen Eingriff im Krankenhaus vornehmen lassen müsste. Arbeitsmäßig würde sie zwei bis drei Tage ausfallen.

Am Tag der OP rief ich den behandelnden Arzt an, um zu hören, ob der Eingriff gut verlaufen sei. Der meinte nur lakonisch:

„Ihre Frau ist schon nicht mehr hier. Sie hat aber körperlich alles gut überstanden. Wie das seelisch aussieht, kann ich nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass solche Dinge beide Ehepartner ge meinsam entschieden haben.“

Ich war wie vor den Kopf geschlagen. „Was sollte ich mit ent schieden haben?“ In mir kam ein schlimmer Verdacht auf.

In der darauf folgenden Woche war Doris wieder im Büro. In ihren Unterlagen fand ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Pro Familia und den Termin des Eingriffs, Ihr Unterleibspro blem war eine Abtreibung. Ich war geschockt!

Sie bestritt entschieden, dass ich der Vater des Ungeborenen sein könne. Vielmehr wäre ihr neuer Lover der Erzeuger des Kin des. Eine Frau würde so etwas merken. Die Abtreibung hätten sie gemeinsam beschlossen. Ich glaubte ihr kein Wort.

Doris und ich waren das letzte Mal zusammen drei Tage vor dem ominösen Mittwoch. Da spielte sie ihre Rolle als liebende Ehefrau mit Kinderwunsch noch so perfekt, dass ich nichts merk te.

Es gab also drei Möglichkeiten:

Erstens, ich war der Vater. Zweitens, ihr neuer Lover war der Erzeuger. Oder drittens, sie wusste selbst nicht, von wem es war. Das Risiko lag bei 50 %, ein Kind von dem Mann zu erwarten, von dem sie sich gerade getrennt hatte. Das passte nicht in ihre

Pläne.

Diese neue Katastrophe war für mich wie ein psychischer Atombombenangriff. In mir kollabierte alles.

Ich behielt kaum noch feste Nahrung bei mir. Ab und zu spuck te ich Blut. Mein Körper rebellierte. Ich verlor rapide an Gewicht. Ich suchte meinen Hausarzt auf, der mir Medikamente verschrieb.

Wenn es nicht besser würde, müsste ich mich einer Magenspiege lung im Krankenhaus unterziehen, riet er mir. Es wurde nicht besser.

Ich setzte mich noch einmal mit dem behandelnden Arzt in Verbindung, der den Abbruch vorgenommen hatte.

Ich wollte wissen, ob es möglich sei, den Zeugungstermin zu bestimmen.

Daraufhin teilte er mir mit, dass dies auf den Tag genau nicht machbar wäre.

Von jedem Fötus würde jedoch eine DNS genommen und für einige Zeit archiviert.

Wenn ich mir Klarheit über die Vaterschaft verschaffen wolle, müsse ich zu einer Blutabnahme kommen.

Ich ließ mir einen Termin geben.

Acht Tage später sollten die Daten vom Labor vorliegen. Telefonisch wollte ich auf keinen Fall erfahren, wie der Test aus

gefallen war.

Ich fuhr persönlich in die Klinik.

Das Ergebnis haute mich aus den Schuhen. Ich müsste mich übergeben, spuckte Blut und dann wurde mir schwarz vor den Augen.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 % war es mein Kind. Man behielt mich gleich dort und brachte mich zur inneren

Abteilung. Die anschließende Magenspiegelung ergab, dass ein paar kleine Blutgefäße an der Mageninnenwand geplatzt waren, die man im Rahmen der Untersuchung gleich verödete.

„Das war kurz vor Zwölf und hätte auch anders ausgehen kön nen!“ so die Worte des Arztes.

Doris behauptete nach wie vor steif und fest, ich wäre nicht der Erzeuger des Kindes, das nun irgendwo in der Mülltonne lag. Doch ich wusste es besser. An der Sache an sich war nichts mehr zu machen, also schwieg ich.

Mir klangen noch die Worte des Arztes im Ohr, in denen von einem Post absurdum Syndrom, der Sehnsucht nach dem ungebore nen Kind die Rede war.

Bei Frauen, die aus Unsicherheit über ihre persönliche Situati on, oder aus Unkenntnis über den Erzeuger, oder vielleicht auch aufgrund mangelndem Verantwortungsgefühl und persönlicher Reife, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, sei eine psychotherapeutische Behandlung dringend angeraten.

Andernfalls könne es zu Essstörungen, Depressionen, gynäkolo gischen Infekten, Nierenstörungen, Beziehungsproblemen bis hin zu Suizidversuchen kommen.

In den nachfolgenden Wochen entwickelt sich das übliche Tren nungsprozedere. Unsere gemeinsamen Freunde und Bekannte schlugen sich auf die eine oder andere Seite. Die Gerüchteküche brodelte.

Einst galten Doris und ich als eines der Traumpaare in unserem Städtchen. Nun standen wir mitten in einem Rosenkrieg. Und wir ließen uns davon anstecken. Bei jeder Gelegenheit flogen die Fetzen.

Ich erfuhr, dass sich Doris, entgegen ihren Versprechungen, bei anderen Firmen bewarb. Das reichte nun.

Ich stellte sie bis zum nächsten Kündigungstermin von der Ar beit frei. Das Kapitel war beendet.

Wir trafen uns danach noch ein paar Mal. Doch ich musste er kennen, dass ich eigentlich nie eine Chance hatte. Von Anfang an nicht.

Auch die Beziehung zu ihrem neuen Lover war inzwischen be endet. Wie sich herausstellte, wusste auch er nichts von der Ab treibung. Ob das der Grund für das Ende dieser Romanze war, weiß ich nicht.

Ich stürzte mich nun in die Arbeit.

Ich hatte seit einiger Zeit Kontakte zu einem Musikmanage ment in Kanada. Eine ihrer Bands, die dort bereits erfolgreich waren, sollte auf dem europäischen Markt platziert werden.